2022届高三语文一轮复习讲义:语境中的多向考查(二)(标点、修辞、句式、补写)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2022届高三语文一轮复习讲义:语境中的多向考查(二)(标点、修辞、句式、补写)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-12 12:41:31 | ||

图片预览

文档简介

语境中的多向考查(二)(标点、修辞、句式、补写)

(一)考情分析

1.选材特点

近两年3套全国卷的语段组合型语用题为体现当代文化、传统文化和自然科学文化的材料,以文化为核心,多方选材,多为说明文。随着新高考的到来,选材出现了新的特点:2019年山东省高考模拟考试语文试卷命题材料为老舍的《济南的秋天》,为散文。所选语段篇幅在400字左右。

2.设题特点

语境中的多向考查(二),主要涉及标点、修辞、句式、补写等题目,而题型有主观题,也有客观题。具体如下:

(1)标点题。目前,2020年新高考Ⅰ卷(山东)考查“标点符号的作用”,采用客观选择题的形式,即“考题二”第18题选择与文中破折号作用相同的一项。

(2)修辞题。修辞题有两种考查形式:一是客观题,判断文中(画线句子)所使用的修辞手法,如“考题三”第18题、“考题四”第19题;二是主观题,对文中画线句所用修辞手法进行简要分析,如“考题一”第20题,“考题二”第19题。

(3)句式题。句式题一般采用主观题的形式,要求从语义上分析原句比改句表达效果更好的原因,如“考题二”第20题,“考题三”第19题。

(4)补写题。补写题,又称“因境补文”,要求在文中画横线处补写恰当的语句,如“考题三”第20题、“考题五”第21题。

3.能力指向

通过前面典型试题及答案的解析,我们可以发现,语段综合类试题一般更注重在具体的语言环境中考查考生的语言知识及实际运用能力。一般设三道题,一道客观题,两道主观题,或两道主观题,一道客观题,分值为11分。涉及标点符号的用法与作用、常见修辞手法及表达作用、句子的表达效果、句子补写等知识。三道题的考试指向非常明确,体现学业质量水平所描述的特征,即考查考生的思维能力、表达能力和鉴赏能力。

(二)应考必备

一、标点符号知识

标点符号是辅助文字记录语言的符号,是书面语言的有机组成部分,用来表示停顿、语气以及词语的性质和作用。

标点符号包括两大类:点号和标号。(详见本书《附录》)

二、修辞知识(详见本书《附录》)

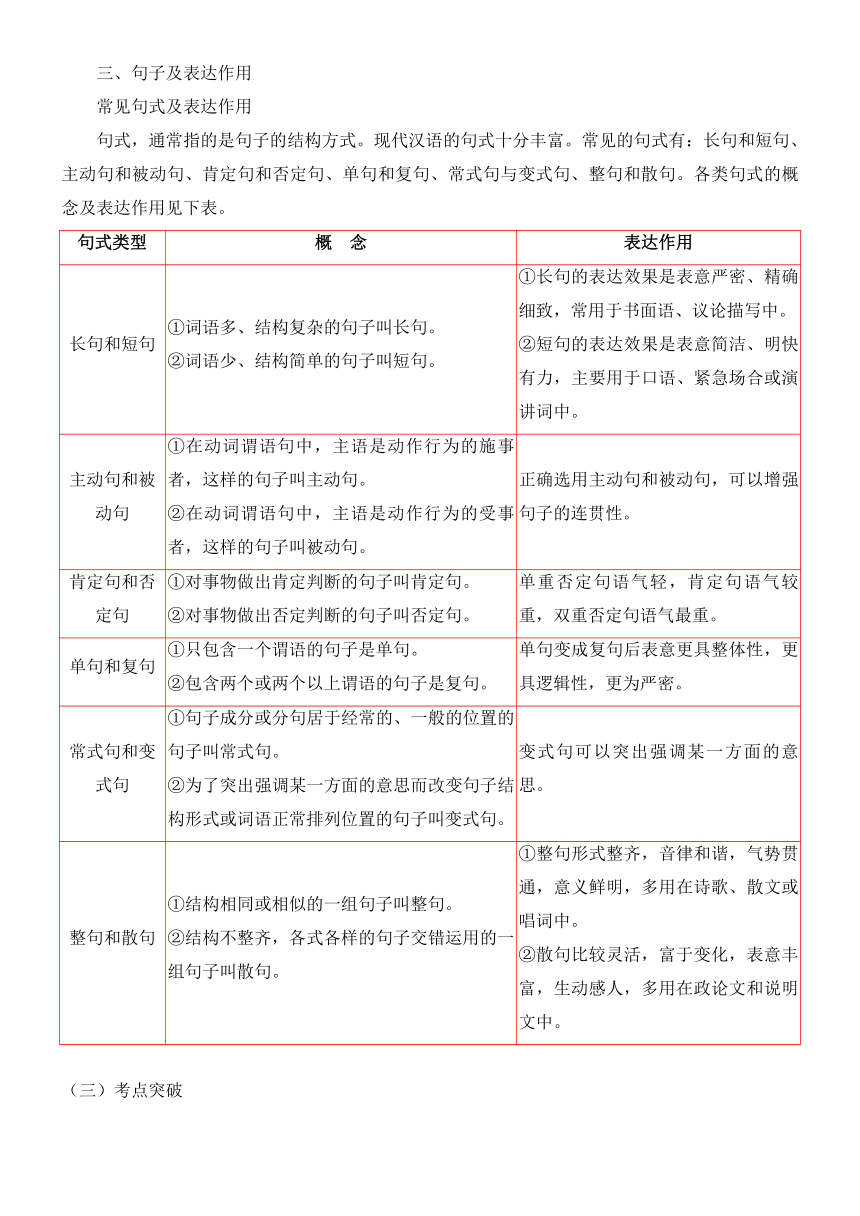

三、句子及表达作用

常见句式及表达作用

句式,通常指的是句子的结构方式。现代汉语的句式十分丰富。常见的句式有:长句和短句、主动句和被动句、肯定句和否定句、单句和复句、常式句与变式句、整句和散句。各类句式的概念及表达作用见下表。

句式类型

概

念

表达作用

长句和短句

①词语多、结构复杂的句子叫长句。

②词语少、结构简单的句子叫短句。

①长句的表达效果是表意严密、精确细致,常用于书面语、议论描写中。

②短句的表达效果是表意简洁、明快有力,主要用于口语、紧急场合或演讲词中。

主动句和被动句

①在动词谓语句中,主语是动作行为的施事者,这样的句子叫主动句。

②在动词谓语句中,主语是动作行为的受事者,这样的句子叫被动句。

正确选用主动句和被动句,可以增强句子的连贯性。

肯定句和否定句

①对事物做出肯定判断的句子叫肯定句。

②对事物做出否定判断的句子叫否定句。

单重否定句语气轻,肯定句语气较重,双重否定句语气最重。

单句和复句

①只包含一个谓语的句子是单句。

②包含两个或两个以上谓语的句子是复句。

单句变成复句后表意更具整体性,更具逻辑性,更为严密。

常式句和变式句

①句子成分或分句居于经常的、一般的位置的句子叫常式句。

②为了突出强调某一方面的意思而改变句子结构形式或词语正常排列位置的句子叫变式句。

变式句可以突出强调某一方面的意思。

整句和散句

①结构相同或相似的一组句子叫整句。

②结构不整齐,各式各样的句子交错运用的一组句子叫散句。

①整句形式整齐,音律和谐,气势贯通,意义鲜明,多用在诗歌、散文或唱词中。

②散句比较灵活,富于变化,表意丰富,生动感人,多用在政论文和说明文中。

(三)考点突破

语段综合题的考查形式为一个客观题加两个主观题,综合起来,有四个突破点,下面分别加以说明。

[突破点一]

标点符号的作用识辨

1.方法

标点符号作用的考查,以客观题的形式进行。要求选出题干选项中特定标点符号的作用与文中同一标点符号的作用相同的一项。答题方法为“比较法”,即将文中特定标点符号的用法,与题干选项中特定标点符号的用法进行比较,然后选定答案。

2.步骤

答题可分三步进行。

第一步:根据题干特定标点符号的位置和前后语意,分析确定每个选项中特定标点符号的作用。

第二步:根据文中特定标点符号的位置和前后语意,分析确定文中特定标点符号的作用。

第三步:将文中特定标点符号的作用,与选项中特定标点符号的作用,逐项比对,确定答案。

一、二两步可以互换。

3.答题示例

例1

阅读下面的文字,完成后面的题目。

曾经有人提出过“水桶模型”,认为智力基因与后天环境就像两根水管,同时向人类“大脑桶”里放“智商水”,智商是两者的综合体现。但脑科学研究发现,先天基因应该是水龙头,后天环境才是引出“智商之水”的水管,每个人拥有的水龙头基本上没什么差别,可由于水管不同,最后引出的水流就会千差万别。大脑里面有两类细胞,一类是神经元细胞,还有一类是胶质细胞。其中,神经元细胞多达一千亿个,大约相当于银河系中的恒星数量。这些神经元细胞有着很多非常特别的“触手”,这些“触手”被称为突触。通过突触,神经元细胞之间可以相互连接,通过脉冲电信号和化学分子的释放来传递各类信息,由此构成一个庞大的通信网络。

下列各句中的引号,和文中“触手”的引号作用相同的一项是(

)

A.长江是一往无前的,李白在诗中这样吟诵:“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”

B.他表示,期待在非洲电视节这一平台上,能把更多的“中国故事”传播给世界。

C.一家企业为竞标工程,盖了14000多个章,这种现象被人们戏称为“公章旅行”。

D.为纪念甲骨文发现120周年,“证古泽今——甲骨文文化展”在中国国家博物馆开幕。

[答案]

C

[解析]

第一步:根据引号的位置和前后语意,分析确定每个选项中引号的作用。

A项,引号在冒号之后,引号内是李白的两句诗,且诗句末有句号。据此可知,此处引号的作用为标示直接引用。B项,把更多的“中国故事”传播给世界,即指更多更好地展示中国,“中国故事”即代指中国形象、声音、事迹等。据此可知,此处引号的作用为标示有特别含义需要强调的内容。C项,“公章旅行”是对“盖了14000多个章”这一现象的形象化戏称,有讽刺意味。据此可知,此处引号的作用为标示有特殊含义需要特别指出的部分。D项,“证古泽今——甲骨文文化展”充当句子的主语,为活动名称。据此可知,此处引号的作用为标示展览名称。

第二步:根据“触手”中的引号在文段中的位置和前后语意,分析确定其作用。

“这些神经元细胞有着很多非常特别的‘触手’,这些‘触手’被称为突触。通过突触,神经元细胞之间可以相互连接,通过脉冲电信号和化学分子的释放来传递各类信息,由此构成一个庞大的通信网络。”在这段文字中,突触所起的作用,使它与“触手”具有相似性,“触手”是突触形象化的说法。据此可知,此处引号的作用为标示有特殊含义需要特别指出的部分。

第三步:将文中“触手”中引号的作用,与选项中引号的作用逐项比对,确定答案。通过比对,C项的“公章旅行”与“竞标工程盖了14000多个章”具有相似性,“公章旅行”是形象化的说法,此处引号的作用为标示特殊含义,答案为C。

[突破点二]

修辞手法的判定与分析

[考向1]

修辞手法的判定

1.方法

修辞手法的考查,以客观题的形式进行,主要是判断语段中使用的修辞手法。答题的具体方法为“比对法”,就是将文段中所用修辞手法,与题干选项中所列举的修辞手法进行比对,根据比对结果选定答案。

2.步骤

答题可分两步走。第一步:细读细析。细读文段,明了语境,根据语境,仔细分析句子所用修辞手法,列举出语段中使用的所有修辞手法。第二步:比对选定。将列举出的修辞手法与各选项的内容逐一比对,排除错误项,选定答案。

3.答题示例

例2

阅读下面的文字,完成后面的题目。

古诗人形容泰山,说“泰山岩岩”,注解人告诉你:岩岩,积石貌。的确这样,山顶越发给你这种感觉。有的石头像莲花瓣,有的像大象头,有的像老人,有的像卧虎,有的错落成桥,有的兀立如柱,有的侧身探海,有的怒目相向。有的什么也不像,黑乎乎的,一动不动,堵住你的去路。年月久,传说多,登封台让你想象帝王拜山的盛况,一个光秃秃的地方会有一块石碣,指明是“孔子小天下处”。有的山池叫作洗头盆,据说玉女往常在这里洗过头发;有的山洞叫作白云洞,传说过去往外冒白云,如今不冒白云了,白云在山里依然游来游去。

文中使用了哪些修辞手法(

)

A.比喻

排比

夸张

B.比喻

排比

比拟

C.比喻

夸张

借代

D.比喻

比拟

借代

[答案]

B

[解析]

第一步:细读细析。细读文段,明了语境。文段从两个方面描述泰山:其一,石头的形状;其二,年月久,传说多。据此分析语段使用的修辞手法并列举出来:比喻、排比(“有的石头像莲花瓣,有的像大象头,有的像老人,有的像卧虎”),比拟(“有的侧身探海,有的怒目相向”“白云在山里依然游来游去”),对偶(年月久,传说多)。第二步:比对选定。将列举出的修辞手法与各选项的内容逐一比对,选定答案B。

[考向2]

修辞手法的分析

1.方法

句子所用修辞手法的分析,以主观题的形式考查。解答此类题的方法为:结合语境、句子结构与含意,从特征入手,按要求对句子所用修辞手法进行简要分析。

2.步骤

解答此类题,可按如下步骤进行。

第一步:读语段,明大意,了解句子所处的语言环境。

第二步:根据语境,推敲句子的结构与意义,准确把握句子的含意。

第三步:按照要求,根据句子所用修辞手法的特点、类型、作用等,联系句子的含义和语境组织语言作答。

3.答题示例

例3

阅读下面的文字,完成后面的题目。

白娘子是妖,又是仙,但成妖成仙她都不心甘。她的理想最平凡也最灿烂:只愿做一个普普通通的人。

中国传统思想历来有分割两界的习惯性功能。一个混沌的人世间,利刃一划,或者成为圣、贤、忠、善、德、仁,或者成为奸、恶、邪、丑、逆、凶,前者举入天府,后者沦于地狱。有趣的是,这两者的转化又极为便利。白娘子做妖魔做神仙都非常容易,麻烦的是,她偏偏看到在天府与地狱之间,还有一块平实的大地;在妖魔和神仙之间,还有一种寻常的动物:人。她的全部灾难,便由此而生。

画横线的句子使用了比喻的修辞手法,请写出“本体”和“喻体”,并揭示其相似性。

答:_______________________________________

[答案]

本体:中国传统思想。喻体:利刃。相似性:中国传统思想有分割功能,利刃亦有分割功能。∥本体:中国传统思想分割两界。喻体:利刃一划。相似性:中国传统思想分割两界后,界线分明(或者成为圣、贤、忠、善、德、仁,或者成为奸、恶、邪、丑、逆、凶,前者举入天府,后者沦于地狱),利刃一划之后亦界线分明。

[解析]

第一步:读语段,明大意,了解句子所处的语言环境:白娘子的全部灾难,都是因为她要做人而产生的。

第二步:根据语境,推敲画线句子的结构与意义,准确把握句子的含意。画线部分有两个句子,第一个句子是说“中国传统思想有分割两界的功能”,第二个句子是一个多重关系的复句,是对“中国传统思想分割两界”的形象化解说。

第三步:按照要求,组织语言作答。题干要求写出“本体”和“喻体”,揭示其相似性。根据语境和句子结构与含意,可以发现,这个比喻实际上为:中国传统思想分割两界就像利刃一划。据此组织答案即可。

[突破点三]

句子的表达效果简析

1.方法

考题一般是“在不改变原意的情况下,对有关句子变形、改写,要求考生在比较的基础上,谈原句表达效果更好的原因或理由”。答题方法是,在“词语运用、句式、修辞手法、表现手法、风格色彩、语气语势”等方面,对改句与原句进行比较,在比较的基础上,找出原句的特点,再将这些特点与句子的语境和含意联系起来思考,找到原句表达效果更好的原因或理由,按照“特点+内容+作用”的格式具体作答。

2.步骤

解答这类题,可分两步走。

第一步:将改写变形的句子与原文中的句子进行比较,弄清原句在“词语运用、句式、修辞手法、表现手法、风格色彩、语气语势”等方面的特点及表达作用。

第二步:弄清原句的语言环境,将其表达作用具体化。答题的格式为“特点+内容+作用”,特点有几个,就分几点作答。

3.答题示例

例4

阅读下面的文字,完成后面的题目。

在西门外的桥上,便看见一溪活水,清浅,鲜洁,由南向北流着。这就是由趵突泉流出来的……泉太好了。泉池是差不多见方的,三个泉口偏西,北边便是条小溪,流向西门去。看那三个大泉,一年四季,昼夜不停,老那么翻滚。你立定呆呆地看三分钟,便觉得自然的伟大,使你再不敢正眼去看。永远那么纯洁,永远那么活泼,永远那么鲜明,冒,冒,冒,好像永远不感到疲乏,只有自然有这样的力量!冬天更好,泉上起了一片热气,白而轻软,在深绿的长长的水藻上飘荡着,不由你不想起一种似乎神秘的境界。

文中画波浪线的句子可以改写成:“永远那么纯洁、活泼、鲜明。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①原文将三个形容词谓语升格成独立的句子,突出强调了泉的“清、鲜和翻滚”;②原文使用了排比的手法,句式更整齐,感情更强烈;③原文使用反复的手法,“永远那么”反复使用,强调泉“清、鲜和翻滚”的时间长、程度深。

[解析]

第一步:将改写的句子与原句进行比较,可以发现,改写的句子是三个并列的形容词作谓语,而原句则是三个并列的排比句。由此可知,原句有强调的作用,且句式更整齐,感情更强烈。原句使用了反复的修辞手法,“永远那么”强调时间长、程度深。

第二步:联系语境,按照“特点+内容+作用”的格式,将表达作用具体化,一个特点答一条。原文的具体语境为:描述泉的清、鲜和翻滚。

[突破点四]

句子的补写(见本书专题八)

[即学即练]

1.阅读下面的文字,完成后面的题目。

有一次,雨中走过荷池,一塘的绿云绵延,独有一朵半开的红莲昂然挺立。我一时为之惊愕驻足,那样似开不开,欲语不语,将红未红,待香未香的一株红莲!漫天的雨纷然而又漠然,广不可及的灰色中竟有这样一株红莲!像一堆即将燃起的火,像一罐立刻要倾泼的颜料!我立在池畔,虽不欲捞月,也几成失足。生命不也如一场雨吗?你曾无知地在其间雀跃,你曾痴迷地在其间沉吟——但更多的时候,你得忍受那些寒冷和潮湿,那些无奈与寂寥,并且以晴日的幻想度日。可是,看那株莲花,在雨中怎样地唯我而又忘我,当没有阳光的时候,它自己便是阳光。当没有欢乐的时候,它自己便是欢乐!一株莲花里有那么完美自足的世界!

一池的绿,一池无声的歌,在乡间不惹眼的路边,岂只有哲学书中才有道理?岂只有研究院中才有答案?一笔简单的雨荷可绘出多少形象之外的美善,一片亭亭青叶支撑了多少世纪的傲骨!

(1)[对应“标点符号的作用识辨”]下列各句中的破折号,和文中破折号作用相同的一项是(

)

A.文学家的父母——稍远些可以说祖先——要有些近于文学的嗜好。

B.勉强定了神,往四围一看——我依旧坐在阑边。楼外的景物,也一切如故。

C.“团结——批评——团结”,是解决人民内部矛盾的正确方针。

D.我倒不如躲到肃杀的严冬中去罢——但是,四面又明明是严冬,正给我非常的寒威和冷气。

[答案]

D

[解析]

本题考查破折号的作用。文中的破折号,表示语意转折。D项的破折号的用法与此相同。A项标示插入语。B项表示引出下文。C项表示语意的递进。故选D。

(2)[对应“修辞手法的分析”]比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。

答:_______________________________________

[答案]

①句中把在漫天雨中昂然挺立的一株红莲比喻为一堆即将燃起的火、一罐立刻要倾泼的颜料,体现了比喻的相似性;②作者想象红莲绽放后的艳丽,一株红莲在雨的迷蒙和荷叶的碧绿的衬托下色彩鲜艳、引人注目,与火和颜料相似;③将红未红的红莲雨中挺立、生长旺盛、生机勃勃的特点与即将燃起的火、立刻要倾泼的颜料所处的生命状态相似。

[解析]

本题考查对句子所用比喻进行简要分析。抓住比喻的“相似性”来分析,可从比喻句的特征以及两者在色彩、形状上的相似点来具体分析。

(3)[对应“句子的表达效果简析”]文中画波浪线的句子可以改写成:“不是只有哲学书中才有道理,不是只有研究院中才有答案。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①原句是反问语气,反问句的作用是加强语气,强调了“在乡间不惹眼的路边,这一池的绿就是一池无声的歌,它给我们的人生启示和思索不只是在哲学书和研究院中才能得到的”;反问的语气还能激发读者的情绪,引发读者的思考,给人留下了深刻的印象。②改句是陈述句,语气不够强烈,在表情达意、激发读者的情绪、引发读者思考等方面意味不浓。

[解析]

本题考查句子的表达效果。原文采用两个“岂”字开头的反问句,语气强烈,引发读者思考;而改句用的是陈述句,表达的语意较为平淡。解答此题,要结合句意具体表述。

2.阅读下面的文字,完成后面的题目。

春风一吹,黄陂湖的湖面以一个全新的面貌展现在眼前。白鹭成群地飞翔,在浅滩处落下。也许是小鱼小虾还沉浸在冬眠的梦里,白鹭轻而易举觅得食物,不一会儿,它们就嬉戏起来,我啄你一下,你啄我一下;一个腾地飞起,一个紧追不舍,湖湾里一片热闹景象。野鹜躲得远远的,在比较隐蔽的地方偷偷地享受捕获的美餐,一有风吹草动,要么扑棱着短翅贴着水面疾驰,在菖蒲、茭白和芦苇丛中隐蔽好。要么一个猛子扎下去,在很远的地方露出头,警觉地东张西望。若没危险,就大模大样地游弋。

岸边,除了柳树风光无限,芦苇和水草也呈现了强劲的势头。别看芦苇表面枯萎,但你往它的根部看,已经有小生命在萌动,隐约有纤纤玉指粗的芦笋崭露头角。西北的长堤上有一丛竹子,也有几株桃树,却不见桃花,没有“竹外桃花三两枝”的意境,让我有些失落。但堤上的蒌蒿葱郁,得意地拔出地面,有鹤立鸡群的味道,又让我欣喜。蒌蒿在冬季就依偎在枯草里顽强地生长,一到春天,一些草芽不声不响地顶破泥土,呈现出锐不可当的韧劲和气势。春风一亲吻,小草就长一截;春雨一滋润,又长一截。“草色遥看近却无”的状况在不知不觉中变得绿草如茵。

黄陂湖送出了春讯,一个欣欣向荣、姹紫嫣红的春天指日可待。

(1)[对应“标点符号的作用识辨”]下列各句中的引号,和文中“竹外桃花三两枝”的引号作用相同的一项是(

)

A.今晚若有采莲人,这儿的莲花也算是“过人头”了;只不见一些流水的影子,是不行的。

B.有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。

C.当前必须禁止设计制造“电子情人”,因为它和“克隆人”一样,对人类有负面影响。

D.门“吱”地一声打开了。

[答案]

A

[解析]

本题考查引号的作用。文中“竹外桃花三两枝”的引号表引用。A项用法与此相同,“过人头”来自诗句“采莲南塘秋,莲花过人头”。B项表示否定或讽刺。C项表示具有特殊含义而需要特别指出的部分。D项表示拟声词。故选A。

(2)[对应“修辞手法的分析”]反复即为有意重复,请据此对文中画横线的句子所用反复进行简要分析。

答:_______________________________________

[答案]

①词语的重复“一”“长一截”,音韵上有回环之美;②“一……长一截”句式上重复,强调“春风春雨使小草快速生长”。

[解析]

本题考查对句子所用反复进行简要分析。句中的反复有两个层面,一为词语,一为句子,都要联系语境分析,不能偏废。

(3)[对应“句子的表达效果简析”]文中画波浪线的句子可以改写成:“西北的长堤上有一丛竹子,也有几株桃树,却不见桃花,让我有些失落。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①原文将“我”失落的原因交代得更具体、更生动;②原文使用了引用的手法,增加了文句的内涵,更有文化底蕴。

[解析]

本题考查句子的表达效果。比较原句和改句,可发现改句少了“没有‘竹外桃花三两枝’的意境”这部分,这一内容恰恰是“我”有些失落的具体原因,缺少的部分还使用了引用的手法,答案可据此拟定。

3.阅读下面的文字,完成后面的题目。

千百年间弦诵不绝的古典诗文,仿佛一条长河,有着自己的上游和源头。对于这个地方,早在南北朝时期,吴均的《与朱元思书》一文中,就已经有着极为生动的描写了:“风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝……”在桐庐的几天,与富春江时即时离,每次相逢也都是不同的河段,但不论是在哪里,只要看到一泓碧绿的江水,这些几十年前已背诵如流的句子,就会又一次鲜明活泼地跳进脑海。

诗画不分家。富春江的涛声,在诗人吟哦声中化成一行行韵脚,而它的浪花溅落到宣纸上,便晕染成一幅幅画卷。元代黄公望的传世名作《富春山居图》,描绘了富春江两岸的初秋景色。六百多年前,年近八十的黄公望游历至此,感慨于这里“山峰俊奇,峡谷雄伟,江流气度不凡,美不胜收”,于是长住下来,用整整四年的时光,走遍富春江两岸的峰峦林壑,绘就了这幅被誉为“画中之兰亭”的山水长卷。据说,八成画面都取材于桐庐境内的江山景色。画卷上,天地静穆,远山微茫,江阔波渺,林峦浑秀,草木华滋,村舍茅亭之间,樵夫钓客的身影参差隐现,弥漫着萧散淡泊的诗意。凭借艺术的非凡力量,大自然之美获得了永恒的生命。

(1)[对应“标点符号的作用识辨”]下列各句中的冒号,和文中冒号作用不相同的一项是(

)

A.她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

B.在他眼里,它们的确不存在,他只看见那座最高的山。爱书者也应该有这样的信念:非最好的书不读。

C.庄周梦蝶,醒来自问:“不知周之梦为蝴蝶与,蝴蝶之梦为周与?”

D.我是喜欢独处的,不觉得寂寞。我有许多事可做:读书,写作,回忆,遐想,沉思,等等。

[答案]

A

[解析]

本题考查冒号的作用。语段中“吴均的《与朱元思书》一文中,就已经有着极为生动的描写了”后的冒号,表示提示下文的作用,而A项表示总结上文,其余都是提示下文。故选A。

(2)[对应“修辞手法的分析”]试分析画横线句子的修辞手法及其表达效果。

答:_______________________________________

[答案]

比喻(或暗喻)。“涛声”化成“韵脚”,“浪花”晕染成“画卷”,生动形象,表现富春江富于诗情画意的江山景色,能激发人的艺术激情,是诗画之源。

[解析]

本题考查对句子所用修辞手法进行简要分析。语段画横线句使用了比喻(或暗喻)的修辞手法,然后再结合原文分析其表达效果。

(3)[对应“句子的表达效果简析”]文中画波浪线的句子可以改写成:“村舍茅亭之间的樵夫钓客的身影弥漫着萧散淡泊的诗意。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①句式上:原文使用了短句形式,节奏明快,和前文和谐一致。改成长句显得突兀。②内容上:原文使用了“参差隐现”,能很好地表现出樵夫钓客身影的若隐若现和景色的朦胧之感,从而与“萧散淡泊的诗意”紧密相连。改写后的句子删掉了“参差隐现”,无此表达效果。

[解析]

本题考查句子的表达效果。可从句式和内容两个方面来分析。句式上,原句是短句,改句为长句;内容上,原句有“参差隐现”,改句没有。再把原句和改句放到语段中体会其不同的效果,就能分析出原文表达效果更好的原因。

4.阅读下面的文字,完成后面的题目。

中秋前后是北平最美丽的时候。天气正好不冷不热,昼夜的长短也划分得平均。没有冬季从蒙古吹来的黄风,也没有伏天里挟着冰雹的暴雨。天是那么高,那么蓝,那么亮,好像是含着笑告诉北平的人们:在这些天里,大自然是不会给你们什么威胁与损害的。西山北山的蓝色都加深了一些,每天傍晚还披上各色的霞帔。

在太平年月,街上的高摊与地摊和果店里,都陈列出只有北平人才能一一叫出名字来的水果。各种各样的葡萄,各种各样的梨,各种各样的苹果,已经叫人够看够闻够吃的了,偏偏又加上那些又好看好闻好吃的北平特有的葫芦形的大枣,清香甜脆的小白梨,像花红那样大的白海棠,还有只供闻香儿的海棠木瓜,与通体有金星的香槟子,再配上为拜月用的,贴着金纸条的枕形西瓜,与黄的红的鸡冠花,可就使人顾不得只去享口福,而是已经辨不清哪一种香味更好闻,哪一种颜色更好看,微微地有些醉意了!

那些水果,无论是在店里或摊子上,①____________________,有的摆成放着香气的立体的图案画,使人感到那些果贩都是些艺术家,他们会使美的东西更美一些。况且,②_____________________!他们精心地把摊子摆好,而后用清脆的嗓音唱出有腔调的“果赞”:“唉——一毛钱儿来耶,你就挑一堆我的小白梨儿,皮儿又嫩,水儿又甜,没有一个虫眼儿,我的小嫩白梨儿耶!”歌声在香气中颤动,使人们的脚步放慢,听着看着嗅着北平之秋的美丽。

(1)[对应“修辞手法的判定”]文中第1段使用了哪些修辞手法(

)

A.比拟、比喻、夸张

B.比拟、比喻、排比

C.对偶、借代、排比

D.对偶、借代、夸张

[答案]

B

[解析]

本题考查常见修辞手法。细读文段,文中第1段所使用的修辞手法为:排比、比拟(“天是那么高,那么蓝,那么亮,好像是含着笑告诉北平的人们”),比喻(“西山北山的蓝色都加深了一些,每天傍晚还披上各色的霞帔”)。第1段没有使用夸张、对偶、借代的修辞手法。

(2)[对应“句子的表达效果简析”]文中画波浪线的句子可以改写成:“各种各样的葡萄、梨、苹果,已经叫人够看够闻够吃的了。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①原文“各种各样的葡萄,各种各样的梨,各种各样的苹果”,句式整齐,构成工整的排比句,加强了语气语势;②突出了北平秋天水果种类的丰富,各类水果本身的品类样式之多,起到了强调的作用;③“各种各样”多次出现,使用反复的手法,增强了语言的节奏感和音乐美,读来朗朗上口。

[解析]

本题考查句子的表达效果。首先从句式上进行比较,改写后的句子把原文“各种各样的葡萄,各种各样的梨,各种各样的苹果”进行合并,把原先的排比句给改了,这样就没有了句式整齐的特点,语句也缺少了气势。从内容方面看,“各种各样”反复出现,分别强调葡萄、梨和苹果的种类丰富,样式之多。从节奏感上看,原句更有节奏感和音乐美。

(3)[对应“句子的补写”]请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

[答案]

①都摆列得那么好看

②他们还会唱呢

[解析]

本题考查句子的补写。第①处,前文提到“那些水果,无论是在店里或摊子上”,后文提到“有的摆成放着香气的立体的图案画,使人感到那些果贩都是些艺术家,他们会使美的东西更美一些”,故横线处应填写与水果摆放相关的句子,很明显是摆得很好看,所以第①处可填“都摆列得那么好看”。第②处,“况且”是更进一步,后文提到“他们精心地把摊子摆好,而后用清脆的嗓音唱出有腔调的‘果赞’”,可以得知,除了摆得好看,他们还会为水果唱“果赞”,所以第②处可填“他们还会唱呢”。

5.阅读下面的文字,完成后面的题目。

西湖胜景很多,各处有不同的好处,即便一个绿色,也各有不同。黄龙洞绿得幽,屏风山绿得野,九溪十八涧绿得闲。不能一一去说。漫步苏堤,两边都是湖水,远水如烟,近水着了微雨,也泛起一层银灰的颜色。走着走着,忽见路旁的树十分古怪,一棵棵树身虽然离得较远,却给人一种莽莽苍苍的感觉,似乎是从树梢一直绿到了地下。走近看时,原来是树身上布满了绿茸茸的青苔,那样鲜嫩,那样可爱,使得绿荫荫的苏堤,更加绿了几分。有的青苔,形状也很有趣,如耕牛,如牧人,如树木,如云霞;有的整片看来,布局宛然,①__________________________。这种绿苔,给我的印象是坚忍不拔,不知当初苏公对它们印象怎样。

在花港观鱼,②__________________________。那是满地的新荷,圆圆的绿叶,或亭亭立于水上,或宛转靠在水面,只觉得一种蓬勃的生机,跳跃满池。绿色,本来是生命的颜色,我最爱看初春的杨柳嫩枝,那样鲜,那样亮,柳枝儿一摆,似乎蹬着脚告诉你,春天来了。荷叶,则要持重一些,初夏,则更成熟一些,但那透过活泼的绿色表现出来的茁壮的生命力,是一样的。再加上叶面上的水珠儿滴溜溜滚着,简直好像满池荷叶都要裙袂飞扬,翩然起舞了。

(1)[对应“修辞手法的判定”]文中使用了哪些修辞手法

(

)

A.比拟、比喻、夸张

B.对偶、借代、夸张

C.对偶、借代、排比

D.比拟、比喻、排比

[答案]

D

[解析]

本题考查常见修辞手法。“如耕牛,如牧人,如树木,如云霞”使用了比喻、排比的修辞手法,“古怪”“坚忍不拔”“蹬着脚告诉你”“裙袂飞扬,翩然起舞”等使用了比拟(或拟人)的修辞手法。文中没有使用夸张、对偶、借代的修辞手法。

(2)[对应“句子的表达效果简析”]文中画波浪线的句子可以改写成:“走近看时,原来是树身上布满了绿茸茸、鲜嫩、可爱的青苔,使得绿荫荫的苏堤,更加绿了几分。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①原文修饰语单独成句,具有强调作用,富有情感色彩;②原文句式灵活,富于变化,给人美感;③原文与上下文语体风格一致,亲切有味,更能突出事物特点。

[解析]

本题考查句子的表达效果。比较原句与改句,可知原句“那样鲜嫩,那样可爱”单独成句,句式富于变化,与原文的语体风格一致。再结合具体内容分析即可。

(3)[对应“句子的补写”]请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

[答案]

①如同一幅青绿山水画

②看到了又一种绿

[解析]

本题考查句子的补写。由具体语境可知,第①处所填句子与前文是并列句,根据对应关系可知,此处应用比喻句来体现前文的画面感;第②处作为第2段的总起句,要有概括性,根据文意可知,补写的内容要和“绿”相关。

6.阅读下面的文字,完成后面的题目。

在中国的传统思想里,“家和万事兴”的观念根深蒂固。然而随着传统文化与西方文化的交融,“经济理性”的观念逐渐为大众所接受,动辄几代同堂的大家庭逐渐解体,一至两代人构成的“三口之家”或“四口之家”模式渐渐成为主流。但受几千年传统思想积淀的影响,一个两代人的小家庭与整个大家庭连枝带叶,无论对内或是对外,对亲或是对疏,面临的种种关系都似乎尤为复杂。

而在各种复杂的关系中,作为组成社会的最小单元,“原生家庭”内部的成员关系成为人们难以割舍、难以转化、因此出现矛盾也难以解决的人际关系。尤其改革开放之后,民众的思想得到飞跃式的解放,(

)

(1)[对应“句子复位”]下列填入括号内的语句,衔接最恰当的一项是(

)

A.教育观念甚至整套价值观的颠覆和重铸造就了两代人之间不可逾越的沟壑。

B.整套价值观甚至教育观念的颠覆和重铸造就了两代人之间不可逾越的沟壑。

C.教育观念甚至整套价值观的重铸和颠覆造就了两代人之间沟壑的不可逾越。

D.整套价值观甚至教育观念的重铸和颠覆造就了两代人之间不可逾越的沟壑。

[答案]

A

[解析]

本题考查语言衔接。根据语意由轻到重的原则,应先叙述“教育观念”,再叙述“整套价值观”,可排除B、D两项。根据逻辑知识可知,观念和价值观应先“颠覆”再“重铸”,可排除C。故选A。

(2)[对应“修辞手法的判定”]下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(

)

A.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

B.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

C.不敢高声语,恐惊天上人。

D.两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

[答案]

B

[解析]

本题考查常见修辞手法。画波浪线的句子和B项都使用了比喻的修辞手法,A项使用了拟人的修辞手法,C项使用了夸张的修辞手法,D项使用了借代的修辞手法。

7.阅读下面的文字,完成后面的题目。

现在热水袋①________________________,有注水的、充电的,穿上一个萌萌的绒外套,让女性朋友钟爱不已。其实,热水袋如果使用不当,也会成为“温柔的杀手”。

很多人喜欢在被窝里放个热水袋,进入深度睡眠后,由于皮肤对温度不敏感,长期“粘”在热水袋上,②________________________,醒来后发现出了水泡。中大医院烧伤整形科张珏主治医师解释,这样的烫伤就是“低温烫伤”。低温烫伤表面看起来并不严重,但实际上已是“三度烫伤”,这种烫伤比急性烫伤更难恢复。

在使用热水袋取暖时,一定要把盖拧紧,在热水袋外面最好套一个防护套。注意水温不要太热,时间不要太长,热水袋应放置于脚旁10厘米处,③________________________。最好是睡觉前放在被子里,睡觉时取出来。患有糖尿病或中风后遗症、长期卧床的老人尤其要慎用热水袋,因为老人神经末梢功能减退,感觉比较迟钝,容易低温烫伤。

(1)[对应“句子的补写”]在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过6个字。

[答案]

①花样繁多

②不变换位置

③而不是脚上

[解析]

本题考查补写句子。第①处,根据下文内容可知,横线上应填“花样繁多”;第②处,结合前文不能将皮肤长期“粘”在热水袋上,下文“醒来后发现出了水泡”可知,这一结果是“不变换位置”造成的。第③处,由上文“热水袋应放置于脚旁10厘米处”可知,横线处应填“而不是脚上”等内容。

(2)[对应“概括中心意思”“正确运用句式”]请分别用一个否定句概括上文各段的主要意思。每句不超过10个字。

答:_______________________________________

[答案]

①热水袋不能不当使用。②被窝不能随便放热水袋。③用热水袋不能忽视安全。

[解析]

本题考查概括中心意思并正确运用句式。解此题,首先要明确什么是否定句,否定句指全句谓语中心语前具有否定性状语,以对事物作出否定判断的句子。据此可知,句中的否定词应用在谓语中心语前。其次要把握各段的段意,提炼出三个语段的主要意思。最后将它们改成相应的否定句。如第一段提炼出的中心句是“热水袋如果使用不当,也会成为‘温柔的杀手'”,再改成相应的否定句即可。其他两段依次类推。

8.阅读下面的文字,完成后面的题目。

在前不久,大连疫情就出现过“1传11+33”,一名感染者通过一次家庭聚会造成11人全部感染,之后这些人又传播到所居住的楼道单元住户及其他社会接触人员,造成33人感染。这次吉林“1传102”,传播链条更长,传播人数更多,根据通报,感染者曾与长春、通化两地的几场所谓的“养生培训”有密切关联,且涉及培训的感染者大多是老年人。

梳理这些“超级传播”的传播链条,一个突出的特点,就是“聚集”。集体培训、家庭聚会、婚礼丧礼、各类会议等人员聚集性活动,如风助火势,引发了病毒快速传播扩散。有专家表示,新冠肺炎是“超级传播”现象非常突出的疾病,(

)由此看,在当前春节临近,人员流动本就高频次高密度,疫情防控形势复杂严峻之时,呼吁各地群众非必要不聚集,既极有必要,又非常迫切。像不少地方倡导外地务工者“就地过年”,取消集体团拜、聚餐联欢等聚集活动,这些都有助于减少病毒传播。

(1)[对应“句子复位”]下列填入括号内的语句,衔接最恰当的一项是(

)

A.一个非常重要的消除“超级传播”现象的措施,是减少聚集性活动。

B.减少聚集性活动,这个非常重要的措施是消除“超级传播”现象。

C.一个非常重要的措施来消除“超级传播”现象,是减少聚集性活动。

D.减少聚集性活动,是消除“超级传播”现象一个非常重要的措施。

[答案]

D

[解析]

本题考查语言衔接。根据下文,文中强调的是采取措施消除“超级传播”现象,所以应将“减少聚集性活动”这一措施单独成句,放在前面表强调,排除A、C两项。B项,“措施是消除……现象”表述不当,“消除‘超级传播现象’

”是目的而非措施,排除B项。故选D。

(2)[对应“修辞手法的判定”]下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(

)

A.兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲。

B.桂岭瘴来云似墨,洞庭春尽水如天。

C.我歌月徘徊,我舞影零乱。

D.谈笑有鸿儒,往来无白丁。

[答案]

B

[解析]

本题考查常见修辞手法。画波浪线的句子和B项都使用了比喻的修辞手法,A项使用了夸张的修辞手法,C项使用了拟人的修辞手法,D项使用了借代的修辞手法。

9.阅读下面的文字,完成后面的题目。

用烤箱时,最离不开的就是“锡纸”,它能够铺在烤盘上,避免肉汁四溢,减轻清洗负担;还能包裹住食物,①______________________,热度均匀散发到表面。而我们现在使用的“锡纸”,多是铝箔做的。

虽然“锡纸”像纸一样柔软,但本质上还是金属。微波不能穿透金属,食物也就不会被加热;另外,金属还会反射微波,损坏微波管,产生电火花,甚至导致起火、爆炸。烤箱是利用加热管的热辐射进行加热,属于传统的加热方式,②______________________。铝箔纸也可在有烧烤功能的微波炉内使用,但前提必须是烧烤模式,千万不能用微波加热。

使用铝箔纸时,该用哑面还是光面包食物?因为铝箔纸很薄,为了防止拉断,厂家一般都会用两层同时压制。两层铝箔片在相互接触过程中,一定会产生摩擦,所以形成哑面;而另外一面直接与光滑机器接触,③______________________。两面加热食物的时间相差不大,哑面的反光度是80%,光面的反光度是88%,都是可以用的。建议最好用哑面直接与食物接触,因为光面更容易粘在食物上。

(1)[对应“句子的补写”]在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过8个字。

[答案]

①让食物加倍受热

②适合使用铝箔纸

③就会形成光面

[解析]

本题考查补写句子。第①处,根据下文“热度均匀散发到表面”可判断横线处是说“锡纸”包裹后对食物受热所起的作用,故应填“让食物加倍受热”之类的句子。第②处,结合下文“铝箔纸也可在有烧烤功能的微波炉内使用,但前提必须是烧烤模式”可确定,横线处是说铝箔纸能在烤箱内使用,故应填“适合使用铝箔纸”之类的句子。第③处,上文介绍了哑面,而与之对应的是“光面”,这在下文有提示,故不难填出相关内容,应填“就会形成光面”之类的句子。

(2)[对应“概括中心意思”“正确运用句式”]请分别用一个否定句概括上文各段的主要意思。每句不超过12个字。

答:_______________________________________

[答案]

①用烤箱最不能离开“锡纸”。②“锡纸”不能用微波加热。③光面不宜与食物直接接触。

[解析]

本题考查概括中心意思并正确运用句式。可先概括出三个语段的主要意思。第一段:用烤箱时,最离不开的就是“锡纸”。第二段:铝箔纸千万不能用微波加热。第三段:建议最好用铝箔纸的哑面直接与食物接触,因为光面更容易粘在食物上。然后将它们改写成否定句,同时要符合字数要求

(一)考情分析

1.选材特点

近两年3套全国卷的语段组合型语用题为体现当代文化、传统文化和自然科学文化的材料,以文化为核心,多方选材,多为说明文。随着新高考的到来,选材出现了新的特点:2019年山东省高考模拟考试语文试卷命题材料为老舍的《济南的秋天》,为散文。所选语段篇幅在400字左右。

2.设题特点

语境中的多向考查(二),主要涉及标点、修辞、句式、补写等题目,而题型有主观题,也有客观题。具体如下:

(1)标点题。目前,2020年新高考Ⅰ卷(山东)考查“标点符号的作用”,采用客观选择题的形式,即“考题二”第18题选择与文中破折号作用相同的一项。

(2)修辞题。修辞题有两种考查形式:一是客观题,判断文中(画线句子)所使用的修辞手法,如“考题三”第18题、“考题四”第19题;二是主观题,对文中画线句所用修辞手法进行简要分析,如“考题一”第20题,“考题二”第19题。

(3)句式题。句式题一般采用主观题的形式,要求从语义上分析原句比改句表达效果更好的原因,如“考题二”第20题,“考题三”第19题。

(4)补写题。补写题,又称“因境补文”,要求在文中画横线处补写恰当的语句,如“考题三”第20题、“考题五”第21题。

3.能力指向

通过前面典型试题及答案的解析,我们可以发现,语段综合类试题一般更注重在具体的语言环境中考查考生的语言知识及实际运用能力。一般设三道题,一道客观题,两道主观题,或两道主观题,一道客观题,分值为11分。涉及标点符号的用法与作用、常见修辞手法及表达作用、句子的表达效果、句子补写等知识。三道题的考试指向非常明确,体现学业质量水平所描述的特征,即考查考生的思维能力、表达能力和鉴赏能力。

(二)应考必备

一、标点符号知识

标点符号是辅助文字记录语言的符号,是书面语言的有机组成部分,用来表示停顿、语气以及词语的性质和作用。

标点符号包括两大类:点号和标号。(详见本书《附录》)

二、修辞知识(详见本书《附录》)

三、句子及表达作用

常见句式及表达作用

句式,通常指的是句子的结构方式。现代汉语的句式十分丰富。常见的句式有:长句和短句、主动句和被动句、肯定句和否定句、单句和复句、常式句与变式句、整句和散句。各类句式的概念及表达作用见下表。

句式类型

概

念

表达作用

长句和短句

①词语多、结构复杂的句子叫长句。

②词语少、结构简单的句子叫短句。

①长句的表达效果是表意严密、精确细致,常用于书面语、议论描写中。

②短句的表达效果是表意简洁、明快有力,主要用于口语、紧急场合或演讲词中。

主动句和被动句

①在动词谓语句中,主语是动作行为的施事者,这样的句子叫主动句。

②在动词谓语句中,主语是动作行为的受事者,这样的句子叫被动句。

正确选用主动句和被动句,可以增强句子的连贯性。

肯定句和否定句

①对事物做出肯定判断的句子叫肯定句。

②对事物做出否定判断的句子叫否定句。

单重否定句语气轻,肯定句语气较重,双重否定句语气最重。

单句和复句

①只包含一个谓语的句子是单句。

②包含两个或两个以上谓语的句子是复句。

单句变成复句后表意更具整体性,更具逻辑性,更为严密。

常式句和变式句

①句子成分或分句居于经常的、一般的位置的句子叫常式句。

②为了突出强调某一方面的意思而改变句子结构形式或词语正常排列位置的句子叫变式句。

变式句可以突出强调某一方面的意思。

整句和散句

①结构相同或相似的一组句子叫整句。

②结构不整齐,各式各样的句子交错运用的一组句子叫散句。

①整句形式整齐,音律和谐,气势贯通,意义鲜明,多用在诗歌、散文或唱词中。

②散句比较灵活,富于变化,表意丰富,生动感人,多用在政论文和说明文中。

(三)考点突破

语段综合题的考查形式为一个客观题加两个主观题,综合起来,有四个突破点,下面分别加以说明。

[突破点一]

标点符号的作用识辨

1.方法

标点符号作用的考查,以客观题的形式进行。要求选出题干选项中特定标点符号的作用与文中同一标点符号的作用相同的一项。答题方法为“比较法”,即将文中特定标点符号的用法,与题干选项中特定标点符号的用法进行比较,然后选定答案。

2.步骤

答题可分三步进行。

第一步:根据题干特定标点符号的位置和前后语意,分析确定每个选项中特定标点符号的作用。

第二步:根据文中特定标点符号的位置和前后语意,分析确定文中特定标点符号的作用。

第三步:将文中特定标点符号的作用,与选项中特定标点符号的作用,逐项比对,确定答案。

一、二两步可以互换。

3.答题示例

例1

阅读下面的文字,完成后面的题目。

曾经有人提出过“水桶模型”,认为智力基因与后天环境就像两根水管,同时向人类“大脑桶”里放“智商水”,智商是两者的综合体现。但脑科学研究发现,先天基因应该是水龙头,后天环境才是引出“智商之水”的水管,每个人拥有的水龙头基本上没什么差别,可由于水管不同,最后引出的水流就会千差万别。大脑里面有两类细胞,一类是神经元细胞,还有一类是胶质细胞。其中,神经元细胞多达一千亿个,大约相当于银河系中的恒星数量。这些神经元细胞有着很多非常特别的“触手”,这些“触手”被称为突触。通过突触,神经元细胞之间可以相互连接,通过脉冲电信号和化学分子的释放来传递各类信息,由此构成一个庞大的通信网络。

下列各句中的引号,和文中“触手”的引号作用相同的一项是(

)

A.长江是一往无前的,李白在诗中这样吟诵:“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”

B.他表示,期待在非洲电视节这一平台上,能把更多的“中国故事”传播给世界。

C.一家企业为竞标工程,盖了14000多个章,这种现象被人们戏称为“公章旅行”。

D.为纪念甲骨文发现120周年,“证古泽今——甲骨文文化展”在中国国家博物馆开幕。

[答案]

C

[解析]

第一步:根据引号的位置和前后语意,分析确定每个选项中引号的作用。

A项,引号在冒号之后,引号内是李白的两句诗,且诗句末有句号。据此可知,此处引号的作用为标示直接引用。B项,把更多的“中国故事”传播给世界,即指更多更好地展示中国,“中国故事”即代指中国形象、声音、事迹等。据此可知,此处引号的作用为标示有特别含义需要强调的内容。C项,“公章旅行”是对“盖了14000多个章”这一现象的形象化戏称,有讽刺意味。据此可知,此处引号的作用为标示有特殊含义需要特别指出的部分。D项,“证古泽今——甲骨文文化展”充当句子的主语,为活动名称。据此可知,此处引号的作用为标示展览名称。

第二步:根据“触手”中的引号在文段中的位置和前后语意,分析确定其作用。

“这些神经元细胞有着很多非常特别的‘触手’,这些‘触手’被称为突触。通过突触,神经元细胞之间可以相互连接,通过脉冲电信号和化学分子的释放来传递各类信息,由此构成一个庞大的通信网络。”在这段文字中,突触所起的作用,使它与“触手”具有相似性,“触手”是突触形象化的说法。据此可知,此处引号的作用为标示有特殊含义需要特别指出的部分。

第三步:将文中“触手”中引号的作用,与选项中引号的作用逐项比对,确定答案。通过比对,C项的“公章旅行”与“竞标工程盖了14000多个章”具有相似性,“公章旅行”是形象化的说法,此处引号的作用为标示特殊含义,答案为C。

[突破点二]

修辞手法的判定与分析

[考向1]

修辞手法的判定

1.方法

修辞手法的考查,以客观题的形式进行,主要是判断语段中使用的修辞手法。答题的具体方法为“比对法”,就是将文段中所用修辞手法,与题干选项中所列举的修辞手法进行比对,根据比对结果选定答案。

2.步骤

答题可分两步走。第一步:细读细析。细读文段,明了语境,根据语境,仔细分析句子所用修辞手法,列举出语段中使用的所有修辞手法。第二步:比对选定。将列举出的修辞手法与各选项的内容逐一比对,排除错误项,选定答案。

3.答题示例

例2

阅读下面的文字,完成后面的题目。

古诗人形容泰山,说“泰山岩岩”,注解人告诉你:岩岩,积石貌。的确这样,山顶越发给你这种感觉。有的石头像莲花瓣,有的像大象头,有的像老人,有的像卧虎,有的错落成桥,有的兀立如柱,有的侧身探海,有的怒目相向。有的什么也不像,黑乎乎的,一动不动,堵住你的去路。年月久,传说多,登封台让你想象帝王拜山的盛况,一个光秃秃的地方会有一块石碣,指明是“孔子小天下处”。有的山池叫作洗头盆,据说玉女往常在这里洗过头发;有的山洞叫作白云洞,传说过去往外冒白云,如今不冒白云了,白云在山里依然游来游去。

文中使用了哪些修辞手法(

)

A.比喻

排比

夸张

B.比喻

排比

比拟

C.比喻

夸张

借代

D.比喻

比拟

借代

[答案]

B

[解析]

第一步:细读细析。细读文段,明了语境。文段从两个方面描述泰山:其一,石头的形状;其二,年月久,传说多。据此分析语段使用的修辞手法并列举出来:比喻、排比(“有的石头像莲花瓣,有的像大象头,有的像老人,有的像卧虎”),比拟(“有的侧身探海,有的怒目相向”“白云在山里依然游来游去”),对偶(年月久,传说多)。第二步:比对选定。将列举出的修辞手法与各选项的内容逐一比对,选定答案B。

[考向2]

修辞手法的分析

1.方法

句子所用修辞手法的分析,以主观题的形式考查。解答此类题的方法为:结合语境、句子结构与含意,从特征入手,按要求对句子所用修辞手法进行简要分析。

2.步骤

解答此类题,可按如下步骤进行。

第一步:读语段,明大意,了解句子所处的语言环境。

第二步:根据语境,推敲句子的结构与意义,准确把握句子的含意。

第三步:按照要求,根据句子所用修辞手法的特点、类型、作用等,联系句子的含义和语境组织语言作答。

3.答题示例

例3

阅读下面的文字,完成后面的题目。

白娘子是妖,又是仙,但成妖成仙她都不心甘。她的理想最平凡也最灿烂:只愿做一个普普通通的人。

中国传统思想历来有分割两界的习惯性功能。一个混沌的人世间,利刃一划,或者成为圣、贤、忠、善、德、仁,或者成为奸、恶、邪、丑、逆、凶,前者举入天府,后者沦于地狱。有趣的是,这两者的转化又极为便利。白娘子做妖魔做神仙都非常容易,麻烦的是,她偏偏看到在天府与地狱之间,还有一块平实的大地;在妖魔和神仙之间,还有一种寻常的动物:人。她的全部灾难,便由此而生。

画横线的句子使用了比喻的修辞手法,请写出“本体”和“喻体”,并揭示其相似性。

答:_______________________________________

[答案]

本体:中国传统思想。喻体:利刃。相似性:中国传统思想有分割功能,利刃亦有分割功能。∥本体:中国传统思想分割两界。喻体:利刃一划。相似性:中国传统思想分割两界后,界线分明(或者成为圣、贤、忠、善、德、仁,或者成为奸、恶、邪、丑、逆、凶,前者举入天府,后者沦于地狱),利刃一划之后亦界线分明。

[解析]

第一步:读语段,明大意,了解句子所处的语言环境:白娘子的全部灾难,都是因为她要做人而产生的。

第二步:根据语境,推敲画线句子的结构与意义,准确把握句子的含意。画线部分有两个句子,第一个句子是说“中国传统思想有分割两界的功能”,第二个句子是一个多重关系的复句,是对“中国传统思想分割两界”的形象化解说。

第三步:按照要求,组织语言作答。题干要求写出“本体”和“喻体”,揭示其相似性。根据语境和句子结构与含意,可以发现,这个比喻实际上为:中国传统思想分割两界就像利刃一划。据此组织答案即可。

[突破点三]

句子的表达效果简析

1.方法

考题一般是“在不改变原意的情况下,对有关句子变形、改写,要求考生在比较的基础上,谈原句表达效果更好的原因或理由”。答题方法是,在“词语运用、句式、修辞手法、表现手法、风格色彩、语气语势”等方面,对改句与原句进行比较,在比较的基础上,找出原句的特点,再将这些特点与句子的语境和含意联系起来思考,找到原句表达效果更好的原因或理由,按照“特点+内容+作用”的格式具体作答。

2.步骤

解答这类题,可分两步走。

第一步:将改写变形的句子与原文中的句子进行比较,弄清原句在“词语运用、句式、修辞手法、表现手法、风格色彩、语气语势”等方面的特点及表达作用。

第二步:弄清原句的语言环境,将其表达作用具体化。答题的格式为“特点+内容+作用”,特点有几个,就分几点作答。

3.答题示例

例4

阅读下面的文字,完成后面的题目。

在西门外的桥上,便看见一溪活水,清浅,鲜洁,由南向北流着。这就是由趵突泉流出来的……泉太好了。泉池是差不多见方的,三个泉口偏西,北边便是条小溪,流向西门去。看那三个大泉,一年四季,昼夜不停,老那么翻滚。你立定呆呆地看三分钟,便觉得自然的伟大,使你再不敢正眼去看。永远那么纯洁,永远那么活泼,永远那么鲜明,冒,冒,冒,好像永远不感到疲乏,只有自然有这样的力量!冬天更好,泉上起了一片热气,白而轻软,在深绿的长长的水藻上飘荡着,不由你不想起一种似乎神秘的境界。

文中画波浪线的句子可以改写成:“永远那么纯洁、活泼、鲜明。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①原文将三个形容词谓语升格成独立的句子,突出强调了泉的“清、鲜和翻滚”;②原文使用了排比的手法,句式更整齐,感情更强烈;③原文使用反复的手法,“永远那么”反复使用,强调泉“清、鲜和翻滚”的时间长、程度深。

[解析]

第一步:将改写的句子与原句进行比较,可以发现,改写的句子是三个并列的形容词作谓语,而原句则是三个并列的排比句。由此可知,原句有强调的作用,且句式更整齐,感情更强烈。原句使用了反复的修辞手法,“永远那么”强调时间长、程度深。

第二步:联系语境,按照“特点+内容+作用”的格式,将表达作用具体化,一个特点答一条。原文的具体语境为:描述泉的清、鲜和翻滚。

[突破点四]

句子的补写(见本书专题八)

[即学即练]

1.阅读下面的文字,完成后面的题目。

有一次,雨中走过荷池,一塘的绿云绵延,独有一朵半开的红莲昂然挺立。我一时为之惊愕驻足,那样似开不开,欲语不语,将红未红,待香未香的一株红莲!漫天的雨纷然而又漠然,广不可及的灰色中竟有这样一株红莲!像一堆即将燃起的火,像一罐立刻要倾泼的颜料!我立在池畔,虽不欲捞月,也几成失足。生命不也如一场雨吗?你曾无知地在其间雀跃,你曾痴迷地在其间沉吟——但更多的时候,你得忍受那些寒冷和潮湿,那些无奈与寂寥,并且以晴日的幻想度日。可是,看那株莲花,在雨中怎样地唯我而又忘我,当没有阳光的时候,它自己便是阳光。当没有欢乐的时候,它自己便是欢乐!一株莲花里有那么完美自足的世界!

一池的绿,一池无声的歌,在乡间不惹眼的路边,岂只有哲学书中才有道理?岂只有研究院中才有答案?一笔简单的雨荷可绘出多少形象之外的美善,一片亭亭青叶支撑了多少世纪的傲骨!

(1)[对应“标点符号的作用识辨”]下列各句中的破折号,和文中破折号作用相同的一项是(

)

A.文学家的父母——稍远些可以说祖先——要有些近于文学的嗜好。

B.勉强定了神,往四围一看——我依旧坐在阑边。楼外的景物,也一切如故。

C.“团结——批评——团结”,是解决人民内部矛盾的正确方针。

D.我倒不如躲到肃杀的严冬中去罢——但是,四面又明明是严冬,正给我非常的寒威和冷气。

[答案]

D

[解析]

本题考查破折号的作用。文中的破折号,表示语意转折。D项的破折号的用法与此相同。A项标示插入语。B项表示引出下文。C项表示语意的递进。故选D。

(2)[对应“修辞手法的分析”]比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。

答:_______________________________________

[答案]

①句中把在漫天雨中昂然挺立的一株红莲比喻为一堆即将燃起的火、一罐立刻要倾泼的颜料,体现了比喻的相似性;②作者想象红莲绽放后的艳丽,一株红莲在雨的迷蒙和荷叶的碧绿的衬托下色彩鲜艳、引人注目,与火和颜料相似;③将红未红的红莲雨中挺立、生长旺盛、生机勃勃的特点与即将燃起的火、立刻要倾泼的颜料所处的生命状态相似。

[解析]

本题考查对句子所用比喻进行简要分析。抓住比喻的“相似性”来分析,可从比喻句的特征以及两者在色彩、形状上的相似点来具体分析。

(3)[对应“句子的表达效果简析”]文中画波浪线的句子可以改写成:“不是只有哲学书中才有道理,不是只有研究院中才有答案。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①原句是反问语气,反问句的作用是加强语气,强调了“在乡间不惹眼的路边,这一池的绿就是一池无声的歌,它给我们的人生启示和思索不只是在哲学书和研究院中才能得到的”;反问的语气还能激发读者的情绪,引发读者的思考,给人留下了深刻的印象。②改句是陈述句,语气不够强烈,在表情达意、激发读者的情绪、引发读者思考等方面意味不浓。

[解析]

本题考查句子的表达效果。原文采用两个“岂”字开头的反问句,语气强烈,引发读者思考;而改句用的是陈述句,表达的语意较为平淡。解答此题,要结合句意具体表述。

2.阅读下面的文字,完成后面的题目。

春风一吹,黄陂湖的湖面以一个全新的面貌展现在眼前。白鹭成群地飞翔,在浅滩处落下。也许是小鱼小虾还沉浸在冬眠的梦里,白鹭轻而易举觅得食物,不一会儿,它们就嬉戏起来,我啄你一下,你啄我一下;一个腾地飞起,一个紧追不舍,湖湾里一片热闹景象。野鹜躲得远远的,在比较隐蔽的地方偷偷地享受捕获的美餐,一有风吹草动,要么扑棱着短翅贴着水面疾驰,在菖蒲、茭白和芦苇丛中隐蔽好。要么一个猛子扎下去,在很远的地方露出头,警觉地东张西望。若没危险,就大模大样地游弋。

岸边,除了柳树风光无限,芦苇和水草也呈现了强劲的势头。别看芦苇表面枯萎,但你往它的根部看,已经有小生命在萌动,隐约有纤纤玉指粗的芦笋崭露头角。西北的长堤上有一丛竹子,也有几株桃树,却不见桃花,没有“竹外桃花三两枝”的意境,让我有些失落。但堤上的蒌蒿葱郁,得意地拔出地面,有鹤立鸡群的味道,又让我欣喜。蒌蒿在冬季就依偎在枯草里顽强地生长,一到春天,一些草芽不声不响地顶破泥土,呈现出锐不可当的韧劲和气势。春风一亲吻,小草就长一截;春雨一滋润,又长一截。“草色遥看近却无”的状况在不知不觉中变得绿草如茵。

黄陂湖送出了春讯,一个欣欣向荣、姹紫嫣红的春天指日可待。

(1)[对应“标点符号的作用识辨”]下列各句中的引号,和文中“竹外桃花三两枝”的引号作用相同的一项是(

)

A.今晚若有采莲人,这儿的莲花也算是“过人头”了;只不见一些流水的影子,是不行的。

B.有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。

C.当前必须禁止设计制造“电子情人”,因为它和“克隆人”一样,对人类有负面影响。

D.门“吱”地一声打开了。

[答案]

A

[解析]

本题考查引号的作用。文中“竹外桃花三两枝”的引号表引用。A项用法与此相同,“过人头”来自诗句“采莲南塘秋,莲花过人头”。B项表示否定或讽刺。C项表示具有特殊含义而需要特别指出的部分。D项表示拟声词。故选A。

(2)[对应“修辞手法的分析”]反复即为有意重复,请据此对文中画横线的句子所用反复进行简要分析。

答:_______________________________________

[答案]

①词语的重复“一”“长一截”,音韵上有回环之美;②“一……长一截”句式上重复,强调“春风春雨使小草快速生长”。

[解析]

本题考查对句子所用反复进行简要分析。句中的反复有两个层面,一为词语,一为句子,都要联系语境分析,不能偏废。

(3)[对应“句子的表达效果简析”]文中画波浪线的句子可以改写成:“西北的长堤上有一丛竹子,也有几株桃树,却不见桃花,让我有些失落。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①原文将“我”失落的原因交代得更具体、更生动;②原文使用了引用的手法,增加了文句的内涵,更有文化底蕴。

[解析]

本题考查句子的表达效果。比较原句和改句,可发现改句少了“没有‘竹外桃花三两枝’的意境”这部分,这一内容恰恰是“我”有些失落的具体原因,缺少的部分还使用了引用的手法,答案可据此拟定。

3.阅读下面的文字,完成后面的题目。

千百年间弦诵不绝的古典诗文,仿佛一条长河,有着自己的上游和源头。对于这个地方,早在南北朝时期,吴均的《与朱元思书》一文中,就已经有着极为生动的描写了:“风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝……”在桐庐的几天,与富春江时即时离,每次相逢也都是不同的河段,但不论是在哪里,只要看到一泓碧绿的江水,这些几十年前已背诵如流的句子,就会又一次鲜明活泼地跳进脑海。

诗画不分家。富春江的涛声,在诗人吟哦声中化成一行行韵脚,而它的浪花溅落到宣纸上,便晕染成一幅幅画卷。元代黄公望的传世名作《富春山居图》,描绘了富春江两岸的初秋景色。六百多年前,年近八十的黄公望游历至此,感慨于这里“山峰俊奇,峡谷雄伟,江流气度不凡,美不胜收”,于是长住下来,用整整四年的时光,走遍富春江两岸的峰峦林壑,绘就了这幅被誉为“画中之兰亭”的山水长卷。据说,八成画面都取材于桐庐境内的江山景色。画卷上,天地静穆,远山微茫,江阔波渺,林峦浑秀,草木华滋,村舍茅亭之间,樵夫钓客的身影参差隐现,弥漫着萧散淡泊的诗意。凭借艺术的非凡力量,大自然之美获得了永恒的生命。

(1)[对应“标点符号的作用识辨”]下列各句中的冒号,和文中冒号作用不相同的一项是(

)

A.她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

B.在他眼里,它们的确不存在,他只看见那座最高的山。爱书者也应该有这样的信念:非最好的书不读。

C.庄周梦蝶,醒来自问:“不知周之梦为蝴蝶与,蝴蝶之梦为周与?”

D.我是喜欢独处的,不觉得寂寞。我有许多事可做:读书,写作,回忆,遐想,沉思,等等。

[答案]

A

[解析]

本题考查冒号的作用。语段中“吴均的《与朱元思书》一文中,就已经有着极为生动的描写了”后的冒号,表示提示下文的作用,而A项表示总结上文,其余都是提示下文。故选A。

(2)[对应“修辞手法的分析”]试分析画横线句子的修辞手法及其表达效果。

答:_______________________________________

[答案]

比喻(或暗喻)。“涛声”化成“韵脚”,“浪花”晕染成“画卷”,生动形象,表现富春江富于诗情画意的江山景色,能激发人的艺术激情,是诗画之源。

[解析]

本题考查对句子所用修辞手法进行简要分析。语段画横线句使用了比喻(或暗喻)的修辞手法,然后再结合原文分析其表达效果。

(3)[对应“句子的表达效果简析”]文中画波浪线的句子可以改写成:“村舍茅亭之间的樵夫钓客的身影弥漫着萧散淡泊的诗意。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①句式上:原文使用了短句形式,节奏明快,和前文和谐一致。改成长句显得突兀。②内容上:原文使用了“参差隐现”,能很好地表现出樵夫钓客身影的若隐若现和景色的朦胧之感,从而与“萧散淡泊的诗意”紧密相连。改写后的句子删掉了“参差隐现”,无此表达效果。

[解析]

本题考查句子的表达效果。可从句式和内容两个方面来分析。句式上,原句是短句,改句为长句;内容上,原句有“参差隐现”,改句没有。再把原句和改句放到语段中体会其不同的效果,就能分析出原文表达效果更好的原因。

4.阅读下面的文字,完成后面的题目。

中秋前后是北平最美丽的时候。天气正好不冷不热,昼夜的长短也划分得平均。没有冬季从蒙古吹来的黄风,也没有伏天里挟着冰雹的暴雨。天是那么高,那么蓝,那么亮,好像是含着笑告诉北平的人们:在这些天里,大自然是不会给你们什么威胁与损害的。西山北山的蓝色都加深了一些,每天傍晚还披上各色的霞帔。

在太平年月,街上的高摊与地摊和果店里,都陈列出只有北平人才能一一叫出名字来的水果。各种各样的葡萄,各种各样的梨,各种各样的苹果,已经叫人够看够闻够吃的了,偏偏又加上那些又好看好闻好吃的北平特有的葫芦形的大枣,清香甜脆的小白梨,像花红那样大的白海棠,还有只供闻香儿的海棠木瓜,与通体有金星的香槟子,再配上为拜月用的,贴着金纸条的枕形西瓜,与黄的红的鸡冠花,可就使人顾不得只去享口福,而是已经辨不清哪一种香味更好闻,哪一种颜色更好看,微微地有些醉意了!

那些水果,无论是在店里或摊子上,①____________________,有的摆成放着香气的立体的图案画,使人感到那些果贩都是些艺术家,他们会使美的东西更美一些。况且,②_____________________!他们精心地把摊子摆好,而后用清脆的嗓音唱出有腔调的“果赞”:“唉——一毛钱儿来耶,你就挑一堆我的小白梨儿,皮儿又嫩,水儿又甜,没有一个虫眼儿,我的小嫩白梨儿耶!”歌声在香气中颤动,使人们的脚步放慢,听着看着嗅着北平之秋的美丽。

(1)[对应“修辞手法的判定”]文中第1段使用了哪些修辞手法(

)

A.比拟、比喻、夸张

B.比拟、比喻、排比

C.对偶、借代、排比

D.对偶、借代、夸张

[答案]

B

[解析]

本题考查常见修辞手法。细读文段,文中第1段所使用的修辞手法为:排比、比拟(“天是那么高,那么蓝,那么亮,好像是含着笑告诉北平的人们”),比喻(“西山北山的蓝色都加深了一些,每天傍晚还披上各色的霞帔”)。第1段没有使用夸张、对偶、借代的修辞手法。

(2)[对应“句子的表达效果简析”]文中画波浪线的句子可以改写成:“各种各样的葡萄、梨、苹果,已经叫人够看够闻够吃的了。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①原文“各种各样的葡萄,各种各样的梨,各种各样的苹果”,句式整齐,构成工整的排比句,加强了语气语势;②突出了北平秋天水果种类的丰富,各类水果本身的品类样式之多,起到了强调的作用;③“各种各样”多次出现,使用反复的手法,增强了语言的节奏感和音乐美,读来朗朗上口。

[解析]

本题考查句子的表达效果。首先从句式上进行比较,改写后的句子把原文“各种各样的葡萄,各种各样的梨,各种各样的苹果”进行合并,把原先的排比句给改了,这样就没有了句式整齐的特点,语句也缺少了气势。从内容方面看,“各种各样”反复出现,分别强调葡萄、梨和苹果的种类丰富,样式之多。从节奏感上看,原句更有节奏感和音乐美。

(3)[对应“句子的补写”]请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

[答案]

①都摆列得那么好看

②他们还会唱呢

[解析]

本题考查句子的补写。第①处,前文提到“那些水果,无论是在店里或摊子上”,后文提到“有的摆成放着香气的立体的图案画,使人感到那些果贩都是些艺术家,他们会使美的东西更美一些”,故横线处应填写与水果摆放相关的句子,很明显是摆得很好看,所以第①处可填“都摆列得那么好看”。第②处,“况且”是更进一步,后文提到“他们精心地把摊子摆好,而后用清脆的嗓音唱出有腔调的‘果赞’”,可以得知,除了摆得好看,他们还会为水果唱“果赞”,所以第②处可填“他们还会唱呢”。

5.阅读下面的文字,完成后面的题目。

西湖胜景很多,各处有不同的好处,即便一个绿色,也各有不同。黄龙洞绿得幽,屏风山绿得野,九溪十八涧绿得闲。不能一一去说。漫步苏堤,两边都是湖水,远水如烟,近水着了微雨,也泛起一层银灰的颜色。走着走着,忽见路旁的树十分古怪,一棵棵树身虽然离得较远,却给人一种莽莽苍苍的感觉,似乎是从树梢一直绿到了地下。走近看时,原来是树身上布满了绿茸茸的青苔,那样鲜嫩,那样可爱,使得绿荫荫的苏堤,更加绿了几分。有的青苔,形状也很有趣,如耕牛,如牧人,如树木,如云霞;有的整片看来,布局宛然,①__________________________。这种绿苔,给我的印象是坚忍不拔,不知当初苏公对它们印象怎样。

在花港观鱼,②__________________________。那是满地的新荷,圆圆的绿叶,或亭亭立于水上,或宛转靠在水面,只觉得一种蓬勃的生机,跳跃满池。绿色,本来是生命的颜色,我最爱看初春的杨柳嫩枝,那样鲜,那样亮,柳枝儿一摆,似乎蹬着脚告诉你,春天来了。荷叶,则要持重一些,初夏,则更成熟一些,但那透过活泼的绿色表现出来的茁壮的生命力,是一样的。再加上叶面上的水珠儿滴溜溜滚着,简直好像满池荷叶都要裙袂飞扬,翩然起舞了。

(1)[对应“修辞手法的判定”]文中使用了哪些修辞手法

(

)

A.比拟、比喻、夸张

B.对偶、借代、夸张

C.对偶、借代、排比

D.比拟、比喻、排比

[答案]

D

[解析]

本题考查常见修辞手法。“如耕牛,如牧人,如树木,如云霞”使用了比喻、排比的修辞手法,“古怪”“坚忍不拔”“蹬着脚告诉你”“裙袂飞扬,翩然起舞”等使用了比拟(或拟人)的修辞手法。文中没有使用夸张、对偶、借代的修辞手法。

(2)[对应“句子的表达效果简析”]文中画波浪线的句子可以改写成:“走近看时,原来是树身上布满了绿茸茸、鲜嫩、可爱的青苔,使得绿荫荫的苏堤,更加绿了几分。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

答:_______________________________________

[答案]

①原文修饰语单独成句,具有强调作用,富有情感色彩;②原文句式灵活,富于变化,给人美感;③原文与上下文语体风格一致,亲切有味,更能突出事物特点。

[解析]

本题考查句子的表达效果。比较原句与改句,可知原句“那样鲜嫩,那样可爱”单独成句,句式富于变化,与原文的语体风格一致。再结合具体内容分析即可。

(3)[对应“句子的补写”]请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

[答案]

①如同一幅青绿山水画

②看到了又一种绿

[解析]

本题考查句子的补写。由具体语境可知,第①处所填句子与前文是并列句,根据对应关系可知,此处应用比喻句来体现前文的画面感;第②处作为第2段的总起句,要有概括性,根据文意可知,补写的内容要和“绿”相关。

6.阅读下面的文字,完成后面的题目。

在中国的传统思想里,“家和万事兴”的观念根深蒂固。然而随着传统文化与西方文化的交融,“经济理性”的观念逐渐为大众所接受,动辄几代同堂的大家庭逐渐解体,一至两代人构成的“三口之家”或“四口之家”模式渐渐成为主流。但受几千年传统思想积淀的影响,一个两代人的小家庭与整个大家庭连枝带叶,无论对内或是对外,对亲或是对疏,面临的种种关系都似乎尤为复杂。

而在各种复杂的关系中,作为组成社会的最小单元,“原生家庭”内部的成员关系成为人们难以割舍、难以转化、因此出现矛盾也难以解决的人际关系。尤其改革开放之后,民众的思想得到飞跃式的解放,(

)

(1)[对应“句子复位”]下列填入括号内的语句,衔接最恰当的一项是(

)

A.教育观念甚至整套价值观的颠覆和重铸造就了两代人之间不可逾越的沟壑。

B.整套价值观甚至教育观念的颠覆和重铸造就了两代人之间不可逾越的沟壑。

C.教育观念甚至整套价值观的重铸和颠覆造就了两代人之间沟壑的不可逾越。

D.整套价值观甚至教育观念的重铸和颠覆造就了两代人之间不可逾越的沟壑。

[答案]

A

[解析]

本题考查语言衔接。根据语意由轻到重的原则,应先叙述“教育观念”,再叙述“整套价值观”,可排除B、D两项。根据逻辑知识可知,观念和价值观应先“颠覆”再“重铸”,可排除C。故选A。

(2)[对应“修辞手法的判定”]下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(

)

A.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

B.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

C.不敢高声语,恐惊天上人。

D.两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

[答案]

B

[解析]

本题考查常见修辞手法。画波浪线的句子和B项都使用了比喻的修辞手法,A项使用了拟人的修辞手法,C项使用了夸张的修辞手法,D项使用了借代的修辞手法。

7.阅读下面的文字,完成后面的题目。

现在热水袋①________________________,有注水的、充电的,穿上一个萌萌的绒外套,让女性朋友钟爱不已。其实,热水袋如果使用不当,也会成为“温柔的杀手”。

很多人喜欢在被窝里放个热水袋,进入深度睡眠后,由于皮肤对温度不敏感,长期“粘”在热水袋上,②________________________,醒来后发现出了水泡。中大医院烧伤整形科张珏主治医师解释,这样的烫伤就是“低温烫伤”。低温烫伤表面看起来并不严重,但实际上已是“三度烫伤”,这种烫伤比急性烫伤更难恢复。

在使用热水袋取暖时,一定要把盖拧紧,在热水袋外面最好套一个防护套。注意水温不要太热,时间不要太长,热水袋应放置于脚旁10厘米处,③________________________。最好是睡觉前放在被子里,睡觉时取出来。患有糖尿病或中风后遗症、长期卧床的老人尤其要慎用热水袋,因为老人神经末梢功能减退,感觉比较迟钝,容易低温烫伤。

(1)[对应“句子的补写”]在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过6个字。

[答案]

①花样繁多

②不变换位置

③而不是脚上

[解析]

本题考查补写句子。第①处,根据下文内容可知,横线上应填“花样繁多”;第②处,结合前文不能将皮肤长期“粘”在热水袋上,下文“醒来后发现出了水泡”可知,这一结果是“不变换位置”造成的。第③处,由上文“热水袋应放置于脚旁10厘米处”可知,横线处应填“而不是脚上”等内容。

(2)[对应“概括中心意思”“正确运用句式”]请分别用一个否定句概括上文各段的主要意思。每句不超过10个字。

答:_______________________________________

[答案]

①热水袋不能不当使用。②被窝不能随便放热水袋。③用热水袋不能忽视安全。

[解析]

本题考查概括中心意思并正确运用句式。解此题,首先要明确什么是否定句,否定句指全句谓语中心语前具有否定性状语,以对事物作出否定判断的句子。据此可知,句中的否定词应用在谓语中心语前。其次要把握各段的段意,提炼出三个语段的主要意思。最后将它们改成相应的否定句。如第一段提炼出的中心句是“热水袋如果使用不当,也会成为‘温柔的杀手'”,再改成相应的否定句即可。其他两段依次类推。

8.阅读下面的文字,完成后面的题目。

在前不久,大连疫情就出现过“1传11+33”,一名感染者通过一次家庭聚会造成11人全部感染,之后这些人又传播到所居住的楼道单元住户及其他社会接触人员,造成33人感染。这次吉林“1传102”,传播链条更长,传播人数更多,根据通报,感染者曾与长春、通化两地的几场所谓的“养生培训”有密切关联,且涉及培训的感染者大多是老年人。

梳理这些“超级传播”的传播链条,一个突出的特点,就是“聚集”。集体培训、家庭聚会、婚礼丧礼、各类会议等人员聚集性活动,如风助火势,引发了病毒快速传播扩散。有专家表示,新冠肺炎是“超级传播”现象非常突出的疾病,(

)由此看,在当前春节临近,人员流动本就高频次高密度,疫情防控形势复杂严峻之时,呼吁各地群众非必要不聚集,既极有必要,又非常迫切。像不少地方倡导外地务工者“就地过年”,取消集体团拜、聚餐联欢等聚集活动,这些都有助于减少病毒传播。

(1)[对应“句子复位”]下列填入括号内的语句,衔接最恰当的一项是(

)

A.一个非常重要的消除“超级传播”现象的措施,是减少聚集性活动。

B.减少聚集性活动,这个非常重要的措施是消除“超级传播”现象。

C.一个非常重要的措施来消除“超级传播”现象,是减少聚集性活动。

D.减少聚集性活动,是消除“超级传播”现象一个非常重要的措施。

[答案]

D

[解析]

本题考查语言衔接。根据下文,文中强调的是采取措施消除“超级传播”现象,所以应将“减少聚集性活动”这一措施单独成句,放在前面表强调,排除A、C两项。B项,“措施是消除……现象”表述不当,“消除‘超级传播现象’

”是目的而非措施,排除B项。故选D。

(2)[对应“修辞手法的判定”]下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(

)

A.兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲。

B.桂岭瘴来云似墨,洞庭春尽水如天。

C.我歌月徘徊,我舞影零乱。

D.谈笑有鸿儒,往来无白丁。

[答案]

B

[解析]

本题考查常见修辞手法。画波浪线的句子和B项都使用了比喻的修辞手法,A项使用了夸张的修辞手法,C项使用了拟人的修辞手法,D项使用了借代的修辞手法。

9.阅读下面的文字,完成后面的题目。

用烤箱时,最离不开的就是“锡纸”,它能够铺在烤盘上,避免肉汁四溢,减轻清洗负担;还能包裹住食物,①______________________,热度均匀散发到表面。而我们现在使用的“锡纸”,多是铝箔做的。

虽然“锡纸”像纸一样柔软,但本质上还是金属。微波不能穿透金属,食物也就不会被加热;另外,金属还会反射微波,损坏微波管,产生电火花,甚至导致起火、爆炸。烤箱是利用加热管的热辐射进行加热,属于传统的加热方式,②______________________。铝箔纸也可在有烧烤功能的微波炉内使用,但前提必须是烧烤模式,千万不能用微波加热。

使用铝箔纸时,该用哑面还是光面包食物?因为铝箔纸很薄,为了防止拉断,厂家一般都会用两层同时压制。两层铝箔片在相互接触过程中,一定会产生摩擦,所以形成哑面;而另外一面直接与光滑机器接触,③______________________。两面加热食物的时间相差不大,哑面的反光度是80%,光面的反光度是88%,都是可以用的。建议最好用哑面直接与食物接触,因为光面更容易粘在食物上。

(1)[对应“句子的补写”]在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过8个字。

[答案]

①让食物加倍受热

②适合使用铝箔纸

③就会形成光面

[解析]

本题考查补写句子。第①处,根据下文“热度均匀散发到表面”可判断横线处是说“锡纸”包裹后对食物受热所起的作用,故应填“让食物加倍受热”之类的句子。第②处,结合下文“铝箔纸也可在有烧烤功能的微波炉内使用,但前提必须是烧烤模式”可确定,横线处是说铝箔纸能在烤箱内使用,故应填“适合使用铝箔纸”之类的句子。第③处,上文介绍了哑面,而与之对应的是“光面”,这在下文有提示,故不难填出相关内容,应填“就会形成光面”之类的句子。

(2)[对应“概括中心意思”“正确运用句式”]请分别用一个否定句概括上文各段的主要意思。每句不超过12个字。

答:_______________________________________

[答案]

①用烤箱最不能离开“锡纸”。②“锡纸”不能用微波加热。③光面不宜与食物直接接触。

[解析]

本题考查概括中心意思并正确运用句式。可先概括出三个语段的主要意思。第一段:用烤箱时,最离不开的就是“锡纸”。第二段:铝箔纸千万不能用微波加热。第三段:建议最好用铝箔纸的哑面直接与食物接触,因为光面更容易粘在食物上。然后将它们改写成否定句,同时要符合字数要求

同课章节目录