【备考2022】高考历史一轮 第4讲:政权分立到再度一统——宋元导学案(含三年高考真题)

文档属性

| 名称 | 【备考2022】高考历史一轮 第4讲:政权分立到再度一统——宋元导学案(含三年高考真题) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-13 13:46:01 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第4讲:政权分立到再度一统——宋元导学案

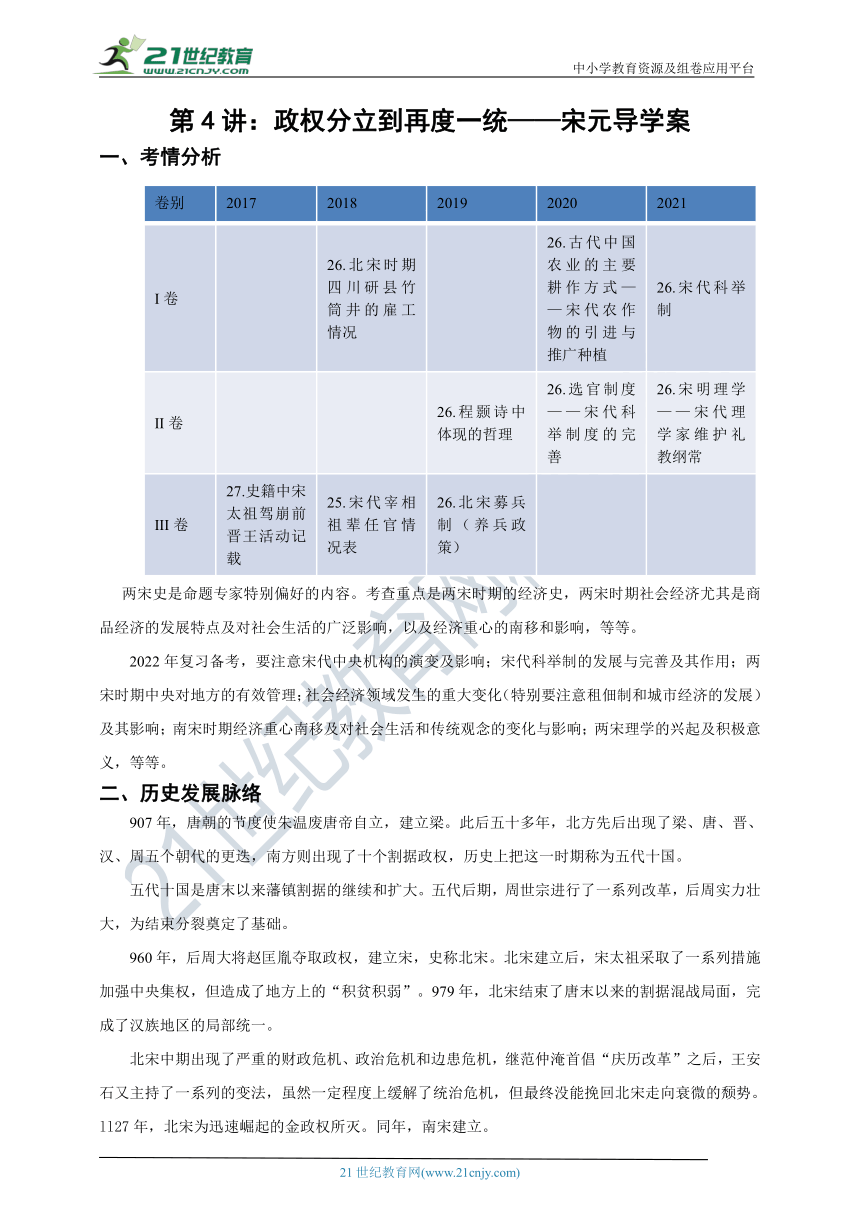

一、考情分析

卷别

2017

2018

2019

2020

2021

I卷

26.北宋时期四川研县竹筒井的雇工情况

26.古代中国农业的主要耕作方式——宋代农作物的引进与推广种植

26.宋代科举制

II卷

26.程颢诗中体现的哲理

26.选官制度——宋代科举制度的完善

26.宋明理学——宋代理学家维护礼教纲常

III卷

27.史籍中宋太祖驾崩前晋王活动记载

25.宋代宰相祖辈任官情况表

26.北宋募兵制(养兵政策)

两宋史是命题专家特别偏好的内容。考查重点是两宋时期的经济史,两宋时期社会经济尤其是商品经济的发展特点及对社会生活的广泛影响,以及经济重心的南移和影响,等等。

2022年复习备考,要注意宋代中央机构的演变及影响;宋代科举制的发展与完善及其作用;两宋时期中央对地方的有效管理;社会经济领域发生的重大变化(特别要注意租佃制和城市经济的发展)及其影响;南宋时期经济重心南移及对社会生活和传统观念的变化与影响;两宋理学的兴起及积极意义,等等。

二、历史发展脉络

907年,唐朝的节度使朱温废唐帝自立,建立梁。此后五十多年,北方先后出现了梁、唐、晋、汉、周五个朝代的更迭,南方则出现了十个割据政权,历史上把这一时期称为五代十国。

五代十国是唐末以来藩镇割据的继续和扩大。五代后期,周世宗进行了一系列改革,后周实力壮大,为结束分裂奠定了基础。

960年,后周大将赵匡胤夺取政权,建立宋,史称北宋。北宋建立后,宋太祖采取了一系列措施加强中央集权,但造成了地方上的“积贫积弱”。979年,北宋结束了唐末以来的割据混战局面,完成了汉族地区的局部统一。

北宋中期出现了严重的财政危机、政治危机和边患危机,继范仲淹首倡“庆历改革”之后,王安石又主持了一系列的变法,虽然一定程度上缓解了统治危机,但最终没能挽回北宋走向衰微的颓势。ll27年,北宋为迅速崛起的金政权所灭。同年,南宋建立。

南宋是北宋政权的继续,统治者对金的南侵采取妥协的政策。但南宋军民坚持抗金。阻止了金军进一步南下。1141年,宋金议和,基本形成了宋金南北对峙的局面,南宋政权从此偏安江南,直到1176年被蒙古建立的元所灭。

两宋时期,周边的少数民族契丹、党项、女真、蒙古等先后实现了封建化,建立起与两宋并立的政权。他们和两宋有和有战,民族之间的交流增强。

1206年,铁木真统一蒙古各部,建立蒙古政权,铁木真即成吉思汗。1227年,蒙古灭党项建立的西夏(1230-1227);1234年,蒙古灭女真建立的金(1115-1234);1253年攻灭大理(937-1253),形成对南宋的迂回包抄。1260年,忽必烈夺取蒙古汗位,并与1271年改国号为元。1276年,元军攻占临安,南宋灭亡。1279年,元军消灭了南宋残余的抵抗势力,完成了国家的统一。

为巩固统治,元朝统治者一方面实行民族分化政策,制造民族歧视;另一方面,不断吸收汉族的统治经验,实行“汉法”,建立起一套中央集权的以行省制度为核心的统治机制,加强了中央与地方、中原与边疆的联系,使周边少数民族都统归于中央政府的管辖之下。

行省制是对郡县制的发展,它有效地巩固了国家统一,长期为后世所沿用。但是,元朝的民族分化政策及沉重的压迫剥削激化了社会矛盾;元朝后期,统治日趋腐朽,结果引发了元末红巾军大起义,动摇了元朝统治的基础。1368年,明朝建立,元朝灭亡。

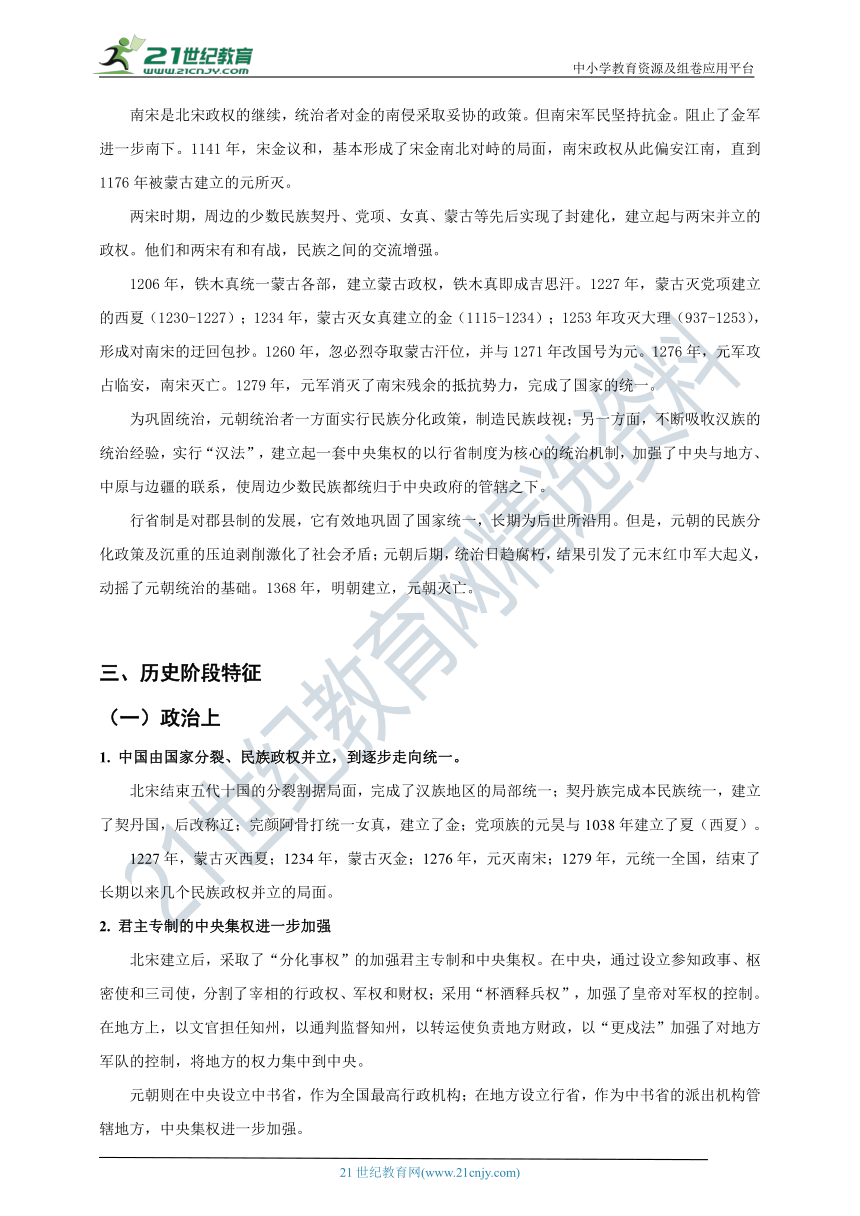

三、历史阶段特征

(一)政治上

1.

中国由国家分裂、民族政权并立,到逐步走向统一。

北宋结束五代十国的分裂割据局面,完成了汉族地区的局部统一;契丹族完成本民族统一,建立了契丹国,后改称辽;完颜阿骨打统一女真,建立了金;党项族的元昊与1038年建立了夏(西夏)。

1227年,蒙古灭西夏;1234年,蒙古灭金;1276年,元灭南宋;1279年,元统一全国,结束了长期以来几个民族政权并立的局面。

2.

君主专制的中央集权进一步加强

北宋建立后,采取了“分化事权”的加强君主专制和中央集权。在中央,通过设立参知政事、枢密使和三司使,分割了宰相的行政权、军权和财权;采用“杯酒释兵权”,加强了皇帝对军权的控制。在地方上,以文官担任知州,以通判监督知州,以转运使负责地方财政,以“更戍法”加强了对地方军队的控制,将地方的权力集中到中央。

元朝则在中央设立中书省,作为全国最高行政机构;在地方设立行省,作为中书省的派出机构管辖地方,中央集权进一步加强。

3.

民族融合进一步加强

各民族政权之间虽有战争,但和是主流。各民族经济文化交流密切,进一步走向融合,为实现国家再次统一奠定了基础。

(二)经济上

1.封建经济继续发展

农业、手工业有了进一步发展,商品经济呈现繁荣的局面,发展水平大大超过前代。

2.经济中心南移完成

出现北民南迁的第三次高潮,南宋时南方已成为全国的经济中心。

3.

海外贸易更加发达

两宋时对外交往以海路为主,元朝则西北陆路与东南海路并用。

(三)文化

宋代知识分子地位提高,商品经济的发展和市民队伍扩大,推动了文化的高度繁荣。

1.新的儒学体系——理学形成。

2.科技外于世界领先地位,三大发明完成并开始外传。

3.科举完善推动了教育发展,教育事业发达。

4.书法和绘画艺术有很高的成就。

5.多元化、市民化的文学艺术作品涌现,如宋词、话本、杂剧等。

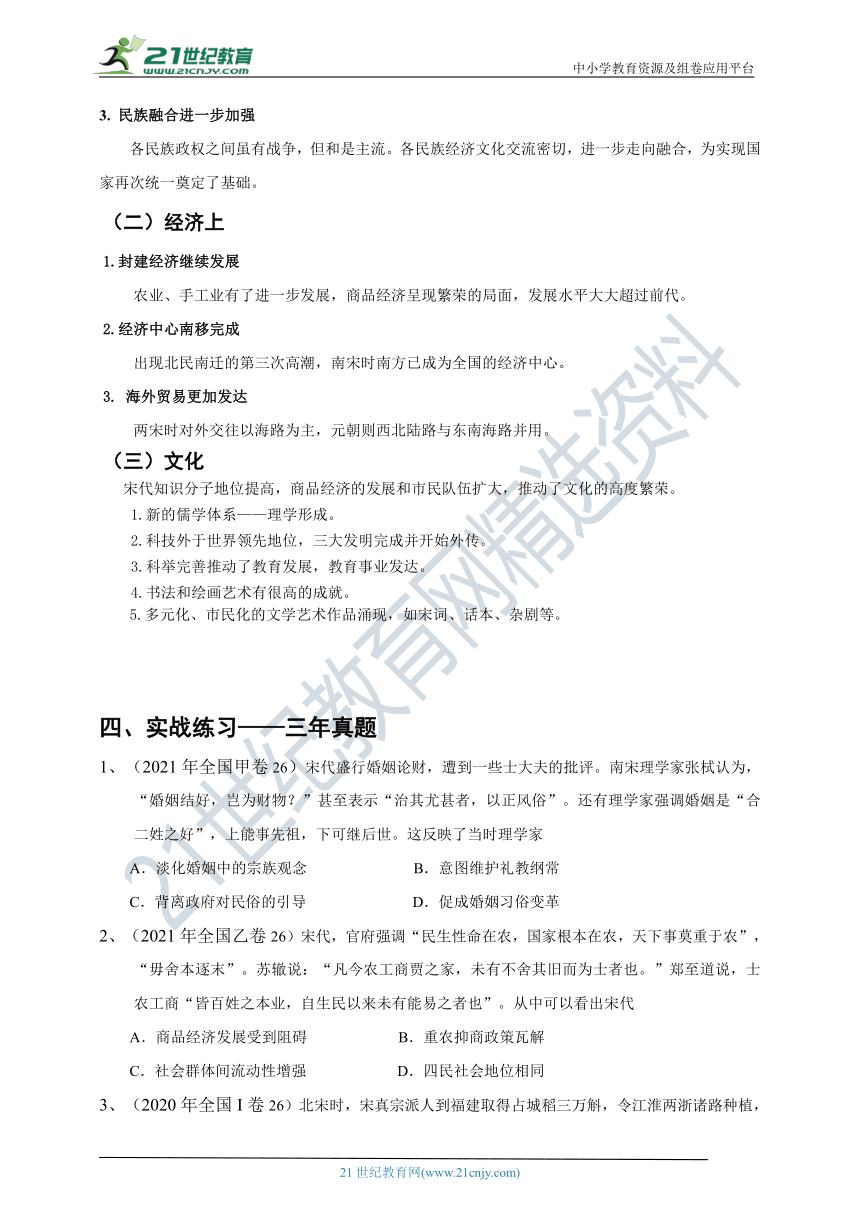

四、实战练习——三年真题

1、(2021年全国甲卷26)宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A.淡化婚姻中的宗族观念

B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导

D.促成婚姻习俗变革

2、(2021年全国乙卷26)宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也”。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍

B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强

D.四民社会地位相同

3、(2020年全国I卷26)北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代

A.土地利用效率提高

B.发明翻车提高了生产力

C.区域经济发展均衡

D.民众饮食结构根本改变

4、(2020年全国II卷26)宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举

A.否定了世家大族特权

B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序

D.提高了人才选拔标准

5、(2019年全国II卷26)程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是( )

A.人类与自然和谐共处

B.人与万事万物皆同理

C.张扬自我的人生态度

D.无为而治的思想理念

6、(2019年全国III卷26)北宋实行募兵制,兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人。这一制度( )

A.加重了政府财政负担

B.提升了军队的战斗力

C.弱化了对地方的控制

D.加剧了社会贫富分化

三年真题参考答案

1、【答案】B

【解析】从“以正风俗”、“上能事先祖,下可继后世”可知,当时的理学家是反对婚姻论财的社会现象,主张维护以往的传统纲常礼教,故选B项;由“二姓之好”、“上能事先祖,下可继后世”可知,理学家们并没有淡化婚姻中的宗族观念,排除A项;宋代政府并没有放弃重农抑商政策,所以在民俗方面也反对婚姻论财,理学家的主张也是对这一现象的反对,所以理学家是维护政府的政策导向的,而不是背离,排除C项;宋代婚姻习俗变革表现为婚姻论财,而题干中理学家们是反对这一现象的,所以他们的主张并不是促成婚俗变革,排除D项。

2、【答案】C

【解析】宋代官府强调“毋舍本逐末”,说明当时存在舍本逐末的现象,这体现了农商之间的流动,苏辙所说“未有不舍其旧而为士者也”体现了科举制发展背景下农工商与士之间的阶层流动,郑至道所强调“皆百姓之本业”从侧面反映百姓有存在不务本的现象,也体现了不同群体间的流动是存在的,故选C项;宋代是我国商品经济发展极为发达的时期,市突破了时间和空间的限制,官府也减少了对商业活动的直接监管,这都是商品经济发展的表现,排除A项;重农抑商的政策从战国时期开始一直持续到中国古代史结束,没有瓦解,排除B项;士农工商四民社会本身是一种身份地位不平等的体现,所以其社会地位相同的说法不符合史实,排除D项。

3、【答案】A

【解析】材料占城稻的引入和推广种植,大、小麦在南方的推广种植都增加了粮食的产量,提高了土地利用效率,故选A项;曹魏时已经改进翻车,且材料与灌溉工具的改进无关,排除B项;粮食作物的推广种植促进区域经济发展,但没有体现出均衡发展,排除C项;粮食作物的推广种植影响民众饮食结构,但没有根本改变,排除D项。

4、【答案】C

【解析】由材料“太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制”可知宋太祖明确了殿试的程序,强化了殿试的要求,进一步完善了科举考试录取程序,故选C项;隋唐开科取士打破了世家大族的特权,“否定了”表述过于绝对,排除A项;材料强调的是最高一级,由皇帝亲自负责的殿试,而非省试考试,排除B项;材料强调的是科举考试的程序而非具体的内容,不能得出人才选拔标准提高的结论,排除D项。

5、【答案】B

【解析】由材料“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”可知要以平静的心情欣赏万物,享受自然的乐趣,人们对四季中美妙风光的兴致都是相同的,所以人应随着四季的变化享受自然的乐趣,保持内心的快乐,荣衰宠辱、春夏秋冬,与普通人一样高兴而来、怡然而去,体现了人和万物的相通之处,故选B项;道家主张人和自然的和谐共处,且材料强调的是人和自然的相通之处而非和谐共处,排除A项;材料强调静观其变,悠闲自得而非张扬自我的人生态度,排除C项;无为而治是道家老子的思想主张,程颢是儒家思想代表人物,排除D项。

6、【答案】A

【解析】“兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人”可见养活这么庞大的军队需要巨额的财政支出,故选A项;“兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口”与军队战斗力无关,排除B项;“北宋实行募兵制”是中央集权之下的军事制度,形成“守内虚外”的格局,加强对地方控制,排除C项;“应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人”这与社会的“贫富分化”无关联,宋代贫富分化的原因是商品经济的发展和政府不抑兼并,土地高度集中造成的,排除D项。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第4讲:政权分立到再度一统——宋元导学案

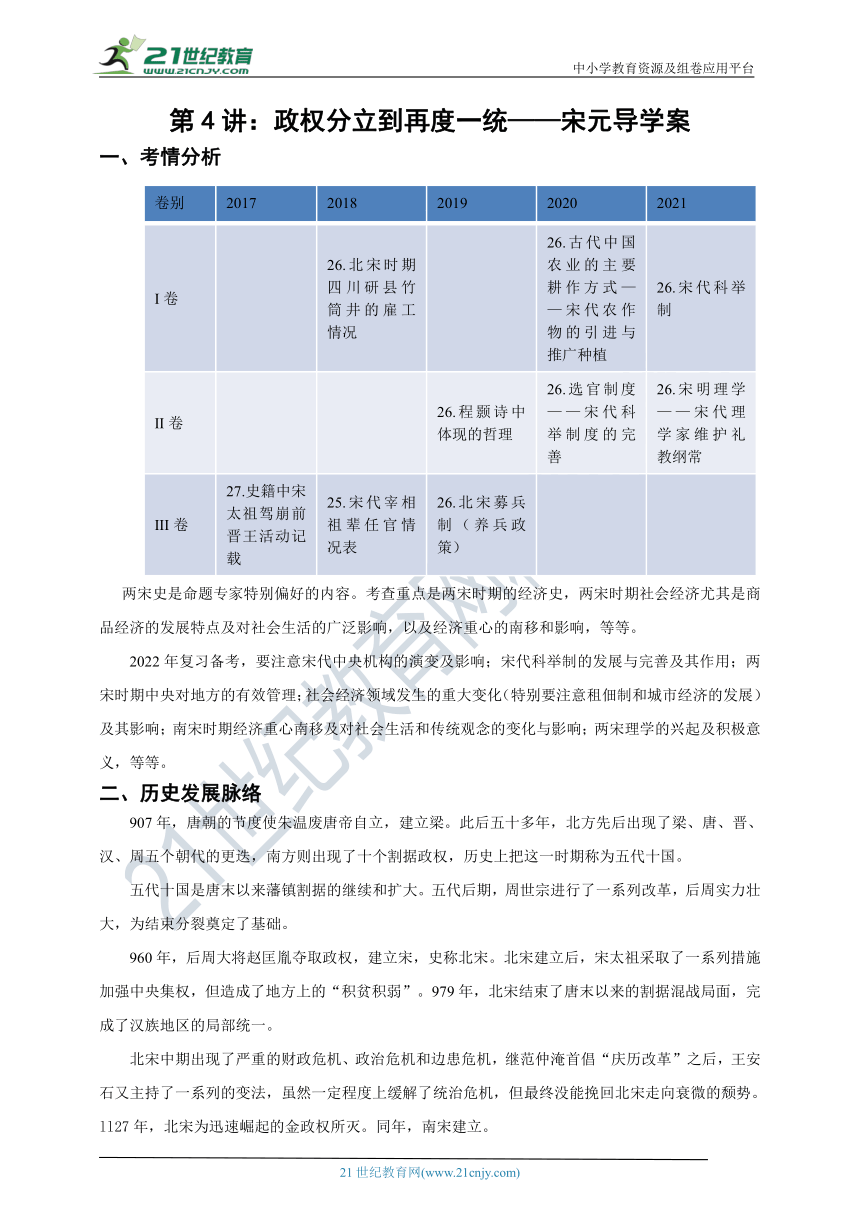

一、考情分析

卷别

2017

2018

2019

2020

2021

I卷

26.北宋时期四川研县竹筒井的雇工情况

26.古代中国农业的主要耕作方式——宋代农作物的引进与推广种植

26.宋代科举制

II卷

26.程颢诗中体现的哲理

26.选官制度——宋代科举制度的完善

26.宋明理学——宋代理学家维护礼教纲常

III卷

27.史籍中宋太祖驾崩前晋王活动记载

25.宋代宰相祖辈任官情况表

26.北宋募兵制(养兵政策)

两宋史是命题专家特别偏好的内容。考查重点是两宋时期的经济史,两宋时期社会经济尤其是商品经济的发展特点及对社会生活的广泛影响,以及经济重心的南移和影响,等等。

2022年复习备考,要注意宋代中央机构的演变及影响;宋代科举制的发展与完善及其作用;两宋时期中央对地方的有效管理;社会经济领域发生的重大变化(特别要注意租佃制和城市经济的发展)及其影响;南宋时期经济重心南移及对社会生活和传统观念的变化与影响;两宋理学的兴起及积极意义,等等。

二、历史发展脉络

907年,唐朝的节度使朱温废唐帝自立,建立梁。此后五十多年,北方先后出现了梁、唐、晋、汉、周五个朝代的更迭,南方则出现了十个割据政权,历史上把这一时期称为五代十国。

五代十国是唐末以来藩镇割据的继续和扩大。五代后期,周世宗进行了一系列改革,后周实力壮大,为结束分裂奠定了基础。

960年,后周大将赵匡胤夺取政权,建立宋,史称北宋。北宋建立后,宋太祖采取了一系列措施加强中央集权,但造成了地方上的“积贫积弱”。979年,北宋结束了唐末以来的割据混战局面,完成了汉族地区的局部统一。

北宋中期出现了严重的财政危机、政治危机和边患危机,继范仲淹首倡“庆历改革”之后,王安石又主持了一系列的变法,虽然一定程度上缓解了统治危机,但最终没能挽回北宋走向衰微的颓势。ll27年,北宋为迅速崛起的金政权所灭。同年,南宋建立。

南宋是北宋政权的继续,统治者对金的南侵采取妥协的政策。但南宋军民坚持抗金。阻止了金军进一步南下。1141年,宋金议和,基本形成了宋金南北对峙的局面,南宋政权从此偏安江南,直到1176年被蒙古建立的元所灭。

两宋时期,周边的少数民族契丹、党项、女真、蒙古等先后实现了封建化,建立起与两宋并立的政权。他们和两宋有和有战,民族之间的交流增强。

1206年,铁木真统一蒙古各部,建立蒙古政权,铁木真即成吉思汗。1227年,蒙古灭党项建立的西夏(1230-1227);1234年,蒙古灭女真建立的金(1115-1234);1253年攻灭大理(937-1253),形成对南宋的迂回包抄。1260年,忽必烈夺取蒙古汗位,并与1271年改国号为元。1276年,元军攻占临安,南宋灭亡。1279年,元军消灭了南宋残余的抵抗势力,完成了国家的统一。

为巩固统治,元朝统治者一方面实行民族分化政策,制造民族歧视;另一方面,不断吸收汉族的统治经验,实行“汉法”,建立起一套中央集权的以行省制度为核心的统治机制,加强了中央与地方、中原与边疆的联系,使周边少数民族都统归于中央政府的管辖之下。

行省制是对郡县制的发展,它有效地巩固了国家统一,长期为后世所沿用。但是,元朝的民族分化政策及沉重的压迫剥削激化了社会矛盾;元朝后期,统治日趋腐朽,结果引发了元末红巾军大起义,动摇了元朝统治的基础。1368年,明朝建立,元朝灭亡。

三、历史阶段特征

(一)政治上

1.

中国由国家分裂、民族政权并立,到逐步走向统一。

北宋结束五代十国的分裂割据局面,完成了汉族地区的局部统一;契丹族完成本民族统一,建立了契丹国,后改称辽;完颜阿骨打统一女真,建立了金;党项族的元昊与1038年建立了夏(西夏)。

1227年,蒙古灭西夏;1234年,蒙古灭金;1276年,元灭南宋;1279年,元统一全国,结束了长期以来几个民族政权并立的局面。

2.

君主专制的中央集权进一步加强

北宋建立后,采取了“分化事权”的加强君主专制和中央集权。在中央,通过设立参知政事、枢密使和三司使,分割了宰相的行政权、军权和财权;采用“杯酒释兵权”,加强了皇帝对军权的控制。在地方上,以文官担任知州,以通判监督知州,以转运使负责地方财政,以“更戍法”加强了对地方军队的控制,将地方的权力集中到中央。

元朝则在中央设立中书省,作为全国最高行政机构;在地方设立行省,作为中书省的派出机构管辖地方,中央集权进一步加强。

3.

民族融合进一步加强

各民族政权之间虽有战争,但和是主流。各民族经济文化交流密切,进一步走向融合,为实现国家再次统一奠定了基础。

(二)经济上

1.封建经济继续发展

农业、手工业有了进一步发展,商品经济呈现繁荣的局面,发展水平大大超过前代。

2.经济中心南移完成

出现北民南迁的第三次高潮,南宋时南方已成为全国的经济中心。

3.

海外贸易更加发达

两宋时对外交往以海路为主,元朝则西北陆路与东南海路并用。

(三)文化

宋代知识分子地位提高,商品经济的发展和市民队伍扩大,推动了文化的高度繁荣。

1.新的儒学体系——理学形成。

2.科技外于世界领先地位,三大发明完成并开始外传。

3.科举完善推动了教育发展,教育事业发达。

4.书法和绘画艺术有很高的成就。

5.多元化、市民化的文学艺术作品涌现,如宋词、话本、杂剧等。

四、实战练习——三年真题

1、(2021年全国甲卷26)宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A.淡化婚姻中的宗族观念

B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导

D.促成婚姻习俗变革

2、(2021年全国乙卷26)宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也”。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍

B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强

D.四民社会地位相同

3、(2020年全国I卷26)北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代

A.土地利用效率提高

B.发明翻车提高了生产力

C.区域经济发展均衡

D.民众饮食结构根本改变

4、(2020年全国II卷26)宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举

A.否定了世家大族特权

B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序

D.提高了人才选拔标准

5、(2019年全国II卷26)程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是( )

A.人类与自然和谐共处

B.人与万事万物皆同理

C.张扬自我的人生态度

D.无为而治的思想理念

6、(2019年全国III卷26)北宋实行募兵制,兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人。这一制度( )

A.加重了政府财政负担

B.提升了军队的战斗力

C.弱化了对地方的控制

D.加剧了社会贫富分化

三年真题参考答案

1、【答案】B

【解析】从“以正风俗”、“上能事先祖,下可继后世”可知,当时的理学家是反对婚姻论财的社会现象,主张维护以往的传统纲常礼教,故选B项;由“二姓之好”、“上能事先祖,下可继后世”可知,理学家们并没有淡化婚姻中的宗族观念,排除A项;宋代政府并没有放弃重农抑商政策,所以在民俗方面也反对婚姻论财,理学家的主张也是对这一现象的反对,所以理学家是维护政府的政策导向的,而不是背离,排除C项;宋代婚姻习俗变革表现为婚姻论财,而题干中理学家们是反对这一现象的,所以他们的主张并不是促成婚俗变革,排除D项。

2、【答案】C

【解析】宋代官府强调“毋舍本逐末”,说明当时存在舍本逐末的现象,这体现了农商之间的流动,苏辙所说“未有不舍其旧而为士者也”体现了科举制发展背景下农工商与士之间的阶层流动,郑至道所强调“皆百姓之本业”从侧面反映百姓有存在不务本的现象,也体现了不同群体间的流动是存在的,故选C项;宋代是我国商品经济发展极为发达的时期,市突破了时间和空间的限制,官府也减少了对商业活动的直接监管,这都是商品经济发展的表现,排除A项;重农抑商的政策从战国时期开始一直持续到中国古代史结束,没有瓦解,排除B项;士农工商四民社会本身是一种身份地位不平等的体现,所以其社会地位相同的说法不符合史实,排除D项。

3、【答案】A

【解析】材料占城稻的引入和推广种植,大、小麦在南方的推广种植都增加了粮食的产量,提高了土地利用效率,故选A项;曹魏时已经改进翻车,且材料与灌溉工具的改进无关,排除B项;粮食作物的推广种植促进区域经济发展,但没有体现出均衡发展,排除C项;粮食作物的推广种植影响民众饮食结构,但没有根本改变,排除D项。

4、【答案】C

【解析】由材料“太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制”可知宋太祖明确了殿试的程序,强化了殿试的要求,进一步完善了科举考试录取程序,故选C项;隋唐开科取士打破了世家大族的特权,“否定了”表述过于绝对,排除A项;材料强调的是最高一级,由皇帝亲自负责的殿试,而非省试考试,排除B项;材料强调的是科举考试的程序而非具体的内容,不能得出人才选拔标准提高的结论,排除D项。

5、【答案】B

【解析】由材料“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”可知要以平静的心情欣赏万物,享受自然的乐趣,人们对四季中美妙风光的兴致都是相同的,所以人应随着四季的变化享受自然的乐趣,保持内心的快乐,荣衰宠辱、春夏秋冬,与普通人一样高兴而来、怡然而去,体现了人和万物的相通之处,故选B项;道家主张人和自然的和谐共处,且材料强调的是人和自然的相通之处而非和谐共处,排除A项;材料强调静观其变,悠闲自得而非张扬自我的人生态度,排除C项;无为而治是道家老子的思想主张,程颢是儒家思想代表人物,排除D项。

6、【答案】A

【解析】“兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人”可见养活这么庞大的军队需要巨额的财政支出,故选A项;“兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口”与军队战斗力无关,排除B项;“北宋实行募兵制”是中央集权之下的军事制度,形成“守内虚外”的格局,加强对地方控制,排除C项;“应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人”这与社会的“贫富分化”无关联,宋代贫富分化的原因是商品经济的发展和政府不抑兼并,土地高度集中造成的,排除D项。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录