实验十 燃烧条件和灭火原理的实验探究——初中化学实验知识归纳及同步训练汇编(含解析)

文档属性

| 名称 | 实验十 燃烧条件和灭火原理的实验探究——初中化学实验知识归纳及同步训练汇编(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 417.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

实验十 燃烧条件和灭火原理的实验探究——初中化学实验汇编

*知识点归纳

1、探究燃烧的条件

实验

现象 薄铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧 热水中的白磷熔化,没有燃烧 白磷燃烧

结论 燃烧需要达到可燃物的着火点 燃烧需要与氧气接触 燃烧需要达到可燃物的着火点,燃烧需要与氧气(或空气)接触

总结:燃烧的条件——可燃物、与氧气接触、温度达到可燃物的着火点。(三者缺一不可)

2、探究灭火原理

操作 现象 分析

火焰熄灭 烧杯隔绝空气

正常燃烧 同时具备燃烧的3个条件

火焰熄灭 生成的CO2不能燃烧且不支持燃烧,其密度比空气的大,可隔绝空气

*巩固练习

1.用如图所示装置探究燃烧的条件,有关该实验的说法正确的是( )

A.该实验使用了相同的可燃物

B.该实验只能得出燃烧需要氧气这一结论

C.该实验的现象是铜片上的白磷不燃烧,红磷燃烧

D.该实验说明燃烧需要使温度达到可燃物的着火点

2.下列是探究灭火原理的四个实验,其中说法不正确的是( )

A.实验Ⅰ中蜡烛熄灭、实验Ⅱ中蜡烛不熄灭,说明隔绝空气可以灭火

B.通过实验对比能得出灭火原理包括隔绝氧气、降温至着火点以下、隔离可燃物

C.实验Ⅲ中蜡烛熄灭,因为稀盐酸与反应生成的二氧化碳隔绝了空气

D.实验Ⅳ中蜡烛熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大,不能燃烧且不支持燃烧

3.对比实验是科学探究的重要方法。利用下图实验探究燃烧的条件,当温度升高至 60℃ 过程中,仅①燃烧;继续升高至 260℃过程中,又仅③燃烧。下列分析不正确的是( )

A.①燃烧可证明白磷是可燃物

B.对比③④可知无烟煤的着火点比红磷的低

C.对比②③可知燃烧需要可燃物与氧气接触

D.对比①③可知燃烧需要使温度达到可燃物的着火点

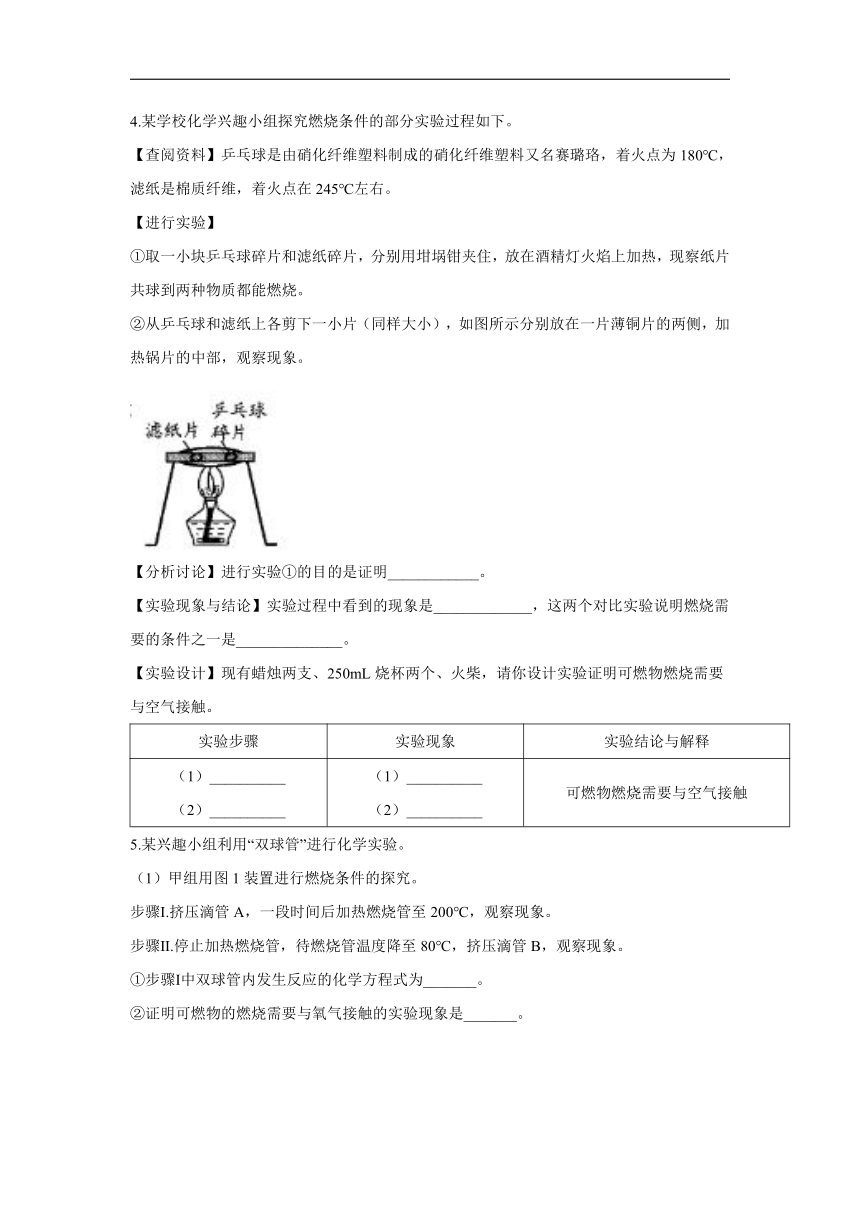

4.某学校化学兴趣小组探究燃烧条件的部分实验过程如下。

【查阅资料】乒乓球是由硝化纤维塑料制成的硝化纤维塑料又名赛璐珞,着火点为180℃,滤纸是棉质纤维,着火点在245℃左右。

【进行实验】

①取一小块乒乓球碎片和滤纸碎片,分别用坩埚钳夹住,放在酒精灯火焰上加热,现察纸片共球到两种物质都能燃烧。

②从乒乓球和滤纸上各剪下一小片(同样大小),如图所示分别放在一片薄铜片的两侧,加热锅片的中部,观察现象。

【分析讨论】进行实验①的目的是证明____________。

【实验现象与结论】实验过程中看到的现象是_____________,这两个对比实验说明燃烧需要的条件之一是______________。

【实验设计】现有蜡烛两支、250mL烧杯两个、火柴,请你设计实验证明可燃物燃烧需要与空气接触。

实验步骤 实验现象 实验结论与解释

(1)__________ (2)__________ (1)__________

(2)__________ 可燃物燃烧需要与空气接触

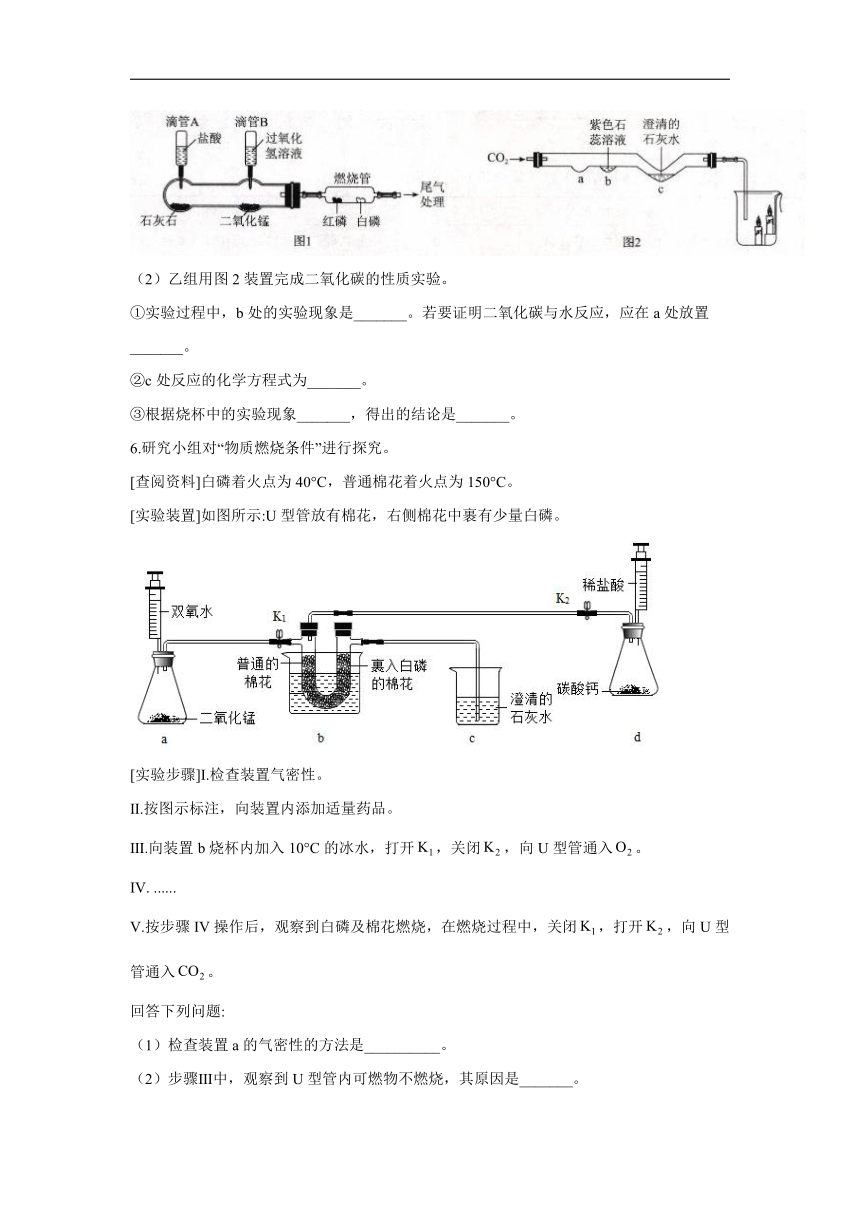

5.某兴趣小组利用“双球管”进行化学实验。

(1)甲组用图1装置进行燃烧条件的探究。

步骤Ⅰ.挤压滴管A,一段时间后加热燃烧管至200℃,观察现象。

步骤Ⅱ.停止加热燃烧管,待燃烧管温度降至80℃,挤压滴管B,观察现象。

①步骤Ⅰ中双球管内发生反应的化学方程式为_______。

②证明可燃物的燃烧需要与氧气接触的实验现象是_______。

(2)乙组用图2装置完成二氧化碳的性质实验。

①实验过程中,b处的实验现象是_______。若要证明二氧化碳与水反应,应在a处放置_______。

②c处反应的化学方程式为_______。

③根据烧杯中的实验现象_______,得出的结论是_______。

6.研究小组对“物质燃烧条件”进行探究。

[查阅资料]白磷着火点为40°C,普通棉花着火点为150°C。

[实验装置]如图所示:U型管放有棉花,右侧棉花中裹有少量白磷。

[实验步骤]I.检查装置气密性。

Ⅱ.按图示标注,向装置内添加适量药品。

Ⅲ.向装置b烧杯内加入10°C的冰水,打开,关闭,向U型管通入。

IV. ......

V.按步骤IV操作后,观察到白磷及棉花燃烧,在燃烧过程中,关闭,打开,向U型管通入。

回答下列问题:

(1)检查装置a的气密性的方法是__________。

(2)步骤Ⅲ中,观察到U型管内可燃物不燃烧,其原因是_______。

(3)步骤IV证明可燃物燃烧需要氧气。请完善实验方案并回答问题。

①操作1:关闭,打开,通入至装置c中。

现象:澄清石灰水变浑浊。

此操作目的是________。装置d中发生反应的化学方程式为________。

②操作2:将装置b烧杯内的水换成80°C的热水。

现象:________。

③操作3:________(结合图中装置写出具体的操作过程)。

现象:观察到U型管右端先产生白烟,片刻后U型管右端的棉花开始燃烧。

(4)步骤V中可观察到可燃物熄灭,说明具有的性质是_______。

答案以及解析

1.答案:D

解析:该实验使用了白磷、红磷两种不同的可燃物,A错误。白磷、红磷均与氧气接触,该实验不能得出燃烧需要氧气这一结论,B错误。该实验的现象是铜片上的白磷燃烧,红磷不燃烧,因为温度达到了白磷的着火点,没有达到红磷的着火点,该实验可说明燃烧需要使温度达到可燃物的着火点, C错误,D正确。

2.答案:B

解析:实验Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ与实验Ⅱ对比,都是隔绝氧气使蜡烛熄灭,没有降温至着火点以下和隔离可燃物,B选项错误。

3.答案:B

解析:A、①是白磷,燃烧可证明是可燃物,故A正确;

B、继续升高至 260℃过程中,仅③燃烧,对比③④可知无烟煤的着火点比红磷的高,故B不正确;

C、②是被沙子覆盖的红磷,缺少氧气,则对比②③可知燃烧需要可燃物与氧气接触,故C正确;

D、当温度升高至 60℃ 过程中,仅①燃烧;继续升高至 260℃过程中,又仅③燃烧,对比①③可知燃烧需要使温度达到可燃物的着火点,故D正确。故选B。

4.答案:【分析讨论】乒乓球碎片和滤纸碎片都是可燃物

【实验现象与结论】乒乓球碎片首先燃烧,滤纸片后燃烧;可燃物燃烧温度必须达到其着火点【实验设计】实验步骤:(1)取250mL烧杯两个,规格相同的两支小蜡烛

(2)同时点燃两支蜡烛,一支蜡烛放入一个烧杯,将另一个烧杯倒扣住另一支蜡烛;实验现象:(1)放在烧杯中的蜡烛正常燃烧

(2)被烧杯扣住的燃烧蜡烛逐渐熄灭

解析:【分析讨论】物质燃烧必须满足三个条件:①物质具有可燃性,②可燃物与充足的氧气接触,③可燃物的温度达到其自身的着火点。物质受热时能够燃烧,说明是可燃物。取小块乒乓球碎片和滤纸碎片,分别用坩埚钳夹住,放在酒精灯火焰上加热,其目的是证明乒乓球碎片和滤纸碎片是可燃物;

【实验现象与结论】乒乓球碎片的着火点比滤纸的着火点低,把它们分别放在加热的铜片上,乒乓球碎片先燃烧,说明燃烧条件之一是温度达到可燃物的着火点;

【实验设计】设计实验证明可燃物燃烧需要与空气接触,控制实验条件时除一支蜡烛与氧气接触,一支蜡烛不与氧气接触,其他条件相同。实验步骤:(1)取250mL烧杯两个,规格相同的两支小蜡烛;(2)同时点燃两支蜡烛,一支蜡烛放入一个烧杯,将另一个烧杯倒扣住另一支蜡烛;实验现象:(1)放在烧杯中的蜡烛正常燃烧;(2)被烧杯扣住的燃烧蜡烛逐渐熄灭。

5.答案:(1)①;②步骤Ⅰ中白磷不燃烧,步骤Ⅱ中白磷燃烧

(2)①紫色石蕊溶液变红色;干燥的石蕊试纸(或沾有紫色石蕊的干燥纸花);②;③从下而上,蜡烛依次熄灭;不能燃烧且不支持燃烧,的密度比空气大

6.答案:(1)关闭,推(或拉)注射器活塞,松开手后活塞复位,说明装置气密性良好(2)温度没有达到可燃物的着火点 (3) 排出装置内的氧气; ;可燃物不燃烧;关闭,打开,向U型管通入 (4)不燃烧也不支持燃烧

解析: (1)根据容器内外压强不同的原理可知,检查装置a的气密性的方法是:关闭K1,推(或拉)注射器活塞,松开手后活塞复位,说明装置气密性良好,故填写:关闭K1,推(或拉)注射器活塞,松开手后活塞复位,说明装置气密性良好;

(2)根据可燃物燃烧的条件是:与氧气或空气接触,温度达到可燃物的着火点可知,步骤Ⅲ中,观察到U型管内可燃物不燃烧,其原因是冷水温度低,因此,温度达不到可燃物的着火点,故填写:温度没有达到可燃物的着火点;

(3)①步骤IV实验后,已通入过氧气,装置中可能残留氧气,操作1目的是通入二氧化碳,排出装置内的氧气,故填写:排出装置内的氧气;

装置d中是稀盐酸与碳酸钙反应,生成氯化钙、水和二氧化碳,故填写:;

②将装置b烧杯内的水换成80°C的热水,由于没有与氧气接触,可燃物也不能燃烧,故填写:可燃物不燃烧;

③因为操作3观察到观察到U型管右端先产生白烟,片刻后U型管右端的棉花开始燃烧,说明可燃物与氧气接触了,因此,操作3步骤为:关闭,打开,向U型管通入O2,故填写:关闭,打开,向U型管通入;

(4)步骤V中可观察到可燃物熄灭,说明不燃烧也不支持燃烧,故填写:不燃烧也不支持燃烧。

*知识点归纳

1、探究燃烧的条件

实验

现象 薄铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧 热水中的白磷熔化,没有燃烧 白磷燃烧

结论 燃烧需要达到可燃物的着火点 燃烧需要与氧气接触 燃烧需要达到可燃物的着火点,燃烧需要与氧气(或空气)接触

总结:燃烧的条件——可燃物、与氧气接触、温度达到可燃物的着火点。(三者缺一不可)

2、探究灭火原理

操作 现象 分析

火焰熄灭 烧杯隔绝空气

正常燃烧 同时具备燃烧的3个条件

火焰熄灭 生成的CO2不能燃烧且不支持燃烧,其密度比空气的大,可隔绝空气

*巩固练习

1.用如图所示装置探究燃烧的条件,有关该实验的说法正确的是( )

A.该实验使用了相同的可燃物

B.该实验只能得出燃烧需要氧气这一结论

C.该实验的现象是铜片上的白磷不燃烧,红磷燃烧

D.该实验说明燃烧需要使温度达到可燃物的着火点

2.下列是探究灭火原理的四个实验,其中说法不正确的是( )

A.实验Ⅰ中蜡烛熄灭、实验Ⅱ中蜡烛不熄灭,说明隔绝空气可以灭火

B.通过实验对比能得出灭火原理包括隔绝氧气、降温至着火点以下、隔离可燃物

C.实验Ⅲ中蜡烛熄灭,因为稀盐酸与反应生成的二氧化碳隔绝了空气

D.实验Ⅳ中蜡烛熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大,不能燃烧且不支持燃烧

3.对比实验是科学探究的重要方法。利用下图实验探究燃烧的条件,当温度升高至 60℃ 过程中,仅①燃烧;继续升高至 260℃过程中,又仅③燃烧。下列分析不正确的是( )

A.①燃烧可证明白磷是可燃物

B.对比③④可知无烟煤的着火点比红磷的低

C.对比②③可知燃烧需要可燃物与氧气接触

D.对比①③可知燃烧需要使温度达到可燃物的着火点

4.某学校化学兴趣小组探究燃烧条件的部分实验过程如下。

【查阅资料】乒乓球是由硝化纤维塑料制成的硝化纤维塑料又名赛璐珞,着火点为180℃,滤纸是棉质纤维,着火点在245℃左右。

【进行实验】

①取一小块乒乓球碎片和滤纸碎片,分别用坩埚钳夹住,放在酒精灯火焰上加热,现察纸片共球到两种物质都能燃烧。

②从乒乓球和滤纸上各剪下一小片(同样大小),如图所示分别放在一片薄铜片的两侧,加热锅片的中部,观察现象。

【分析讨论】进行实验①的目的是证明____________。

【实验现象与结论】实验过程中看到的现象是_____________,这两个对比实验说明燃烧需要的条件之一是______________。

【实验设计】现有蜡烛两支、250mL烧杯两个、火柴,请你设计实验证明可燃物燃烧需要与空气接触。

实验步骤 实验现象 实验结论与解释

(1)__________ (2)__________ (1)__________

(2)__________ 可燃物燃烧需要与空气接触

5.某兴趣小组利用“双球管”进行化学实验。

(1)甲组用图1装置进行燃烧条件的探究。

步骤Ⅰ.挤压滴管A,一段时间后加热燃烧管至200℃,观察现象。

步骤Ⅱ.停止加热燃烧管,待燃烧管温度降至80℃,挤压滴管B,观察现象。

①步骤Ⅰ中双球管内发生反应的化学方程式为_______。

②证明可燃物的燃烧需要与氧气接触的实验现象是_______。

(2)乙组用图2装置完成二氧化碳的性质实验。

①实验过程中,b处的实验现象是_______。若要证明二氧化碳与水反应,应在a处放置_______。

②c处反应的化学方程式为_______。

③根据烧杯中的实验现象_______,得出的结论是_______。

6.研究小组对“物质燃烧条件”进行探究。

[查阅资料]白磷着火点为40°C,普通棉花着火点为150°C。

[实验装置]如图所示:U型管放有棉花,右侧棉花中裹有少量白磷。

[实验步骤]I.检查装置气密性。

Ⅱ.按图示标注,向装置内添加适量药品。

Ⅲ.向装置b烧杯内加入10°C的冰水,打开,关闭,向U型管通入。

IV. ......

V.按步骤IV操作后,观察到白磷及棉花燃烧,在燃烧过程中,关闭,打开,向U型管通入。

回答下列问题:

(1)检查装置a的气密性的方法是__________。

(2)步骤Ⅲ中,观察到U型管内可燃物不燃烧,其原因是_______。

(3)步骤IV证明可燃物燃烧需要氧气。请完善实验方案并回答问题。

①操作1:关闭,打开,通入至装置c中。

现象:澄清石灰水变浑浊。

此操作目的是________。装置d中发生反应的化学方程式为________。

②操作2:将装置b烧杯内的水换成80°C的热水。

现象:________。

③操作3:________(结合图中装置写出具体的操作过程)。

现象:观察到U型管右端先产生白烟,片刻后U型管右端的棉花开始燃烧。

(4)步骤V中可观察到可燃物熄灭,说明具有的性质是_______。

答案以及解析

1.答案:D

解析:该实验使用了白磷、红磷两种不同的可燃物,A错误。白磷、红磷均与氧气接触,该实验不能得出燃烧需要氧气这一结论,B错误。该实验的现象是铜片上的白磷燃烧,红磷不燃烧,因为温度达到了白磷的着火点,没有达到红磷的着火点,该实验可说明燃烧需要使温度达到可燃物的着火点, C错误,D正确。

2.答案:B

解析:实验Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ与实验Ⅱ对比,都是隔绝氧气使蜡烛熄灭,没有降温至着火点以下和隔离可燃物,B选项错误。

3.答案:B

解析:A、①是白磷,燃烧可证明是可燃物,故A正确;

B、继续升高至 260℃过程中,仅③燃烧,对比③④可知无烟煤的着火点比红磷的高,故B不正确;

C、②是被沙子覆盖的红磷,缺少氧气,则对比②③可知燃烧需要可燃物与氧气接触,故C正确;

D、当温度升高至 60℃ 过程中,仅①燃烧;继续升高至 260℃过程中,又仅③燃烧,对比①③可知燃烧需要使温度达到可燃物的着火点,故D正确。故选B。

4.答案:【分析讨论】乒乓球碎片和滤纸碎片都是可燃物

【实验现象与结论】乒乓球碎片首先燃烧,滤纸片后燃烧;可燃物燃烧温度必须达到其着火点【实验设计】实验步骤:(1)取250mL烧杯两个,规格相同的两支小蜡烛

(2)同时点燃两支蜡烛,一支蜡烛放入一个烧杯,将另一个烧杯倒扣住另一支蜡烛;实验现象:(1)放在烧杯中的蜡烛正常燃烧

(2)被烧杯扣住的燃烧蜡烛逐渐熄灭

解析:【分析讨论】物质燃烧必须满足三个条件:①物质具有可燃性,②可燃物与充足的氧气接触,③可燃物的温度达到其自身的着火点。物质受热时能够燃烧,说明是可燃物。取小块乒乓球碎片和滤纸碎片,分别用坩埚钳夹住,放在酒精灯火焰上加热,其目的是证明乒乓球碎片和滤纸碎片是可燃物;

【实验现象与结论】乒乓球碎片的着火点比滤纸的着火点低,把它们分别放在加热的铜片上,乒乓球碎片先燃烧,说明燃烧条件之一是温度达到可燃物的着火点;

【实验设计】设计实验证明可燃物燃烧需要与空气接触,控制实验条件时除一支蜡烛与氧气接触,一支蜡烛不与氧气接触,其他条件相同。实验步骤:(1)取250mL烧杯两个,规格相同的两支小蜡烛;(2)同时点燃两支蜡烛,一支蜡烛放入一个烧杯,将另一个烧杯倒扣住另一支蜡烛;实验现象:(1)放在烧杯中的蜡烛正常燃烧;(2)被烧杯扣住的燃烧蜡烛逐渐熄灭。

5.答案:(1)①;②步骤Ⅰ中白磷不燃烧,步骤Ⅱ中白磷燃烧

(2)①紫色石蕊溶液变红色;干燥的石蕊试纸(或沾有紫色石蕊的干燥纸花);②;③从下而上,蜡烛依次熄灭;不能燃烧且不支持燃烧,的密度比空气大

6.答案:(1)关闭,推(或拉)注射器活塞,松开手后活塞复位,说明装置气密性良好(2)温度没有达到可燃物的着火点 (3) 排出装置内的氧气; ;可燃物不燃烧;关闭,打开,向U型管通入 (4)不燃烧也不支持燃烧

解析: (1)根据容器内外压强不同的原理可知,检查装置a的气密性的方法是:关闭K1,推(或拉)注射器活塞,松开手后活塞复位,说明装置气密性良好,故填写:关闭K1,推(或拉)注射器活塞,松开手后活塞复位,说明装置气密性良好;

(2)根据可燃物燃烧的条件是:与氧气或空气接触,温度达到可燃物的着火点可知,步骤Ⅲ中,观察到U型管内可燃物不燃烧,其原因是冷水温度低,因此,温度达不到可燃物的着火点,故填写:温度没有达到可燃物的着火点;

(3)①步骤IV实验后,已通入过氧气,装置中可能残留氧气,操作1目的是通入二氧化碳,排出装置内的氧气,故填写:排出装置内的氧气;

装置d中是稀盐酸与碳酸钙反应,生成氯化钙、水和二氧化碳,故填写:;

②将装置b烧杯内的水换成80°C的热水,由于没有与氧气接触,可燃物也不能燃烧,故填写:可燃物不燃烧;

③因为操作3观察到观察到U型管右端先产生白烟,片刻后U型管右端的棉花开始燃烧,说明可燃物与氧气接触了,因此,操作3步骤为:关闭,打开,向U型管通入O2,故填写:关闭,打开,向U型管通入;

(4)步骤V中可观察到可燃物熄灭,说明不燃烧也不支持燃烧,故填写:不燃烧也不支持燃烧。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件