15《搭船的鸟》教案

图片预览

文档简介

15 搭船的鸟

教学目标

1.认识“父、鹦”等4个生字,读准多音字“啦”,会写“搭、亲”等13个字,会写“母亲、外祖父”等11个词语。

2.正确、流利地朗读课文,能通过作者的描写想象课文描绘的画面和场景。

3.通过描写翠鸟的语句,了解“我”对翠鸟的外貌、动作所作的观察,感受“我”观察的细致,学习观察和描写事物外形、动作的方法,初步体会留心观察的好处。

4.感受人与动物和谐共处的美好境界,培养亲近自然、热爱自然的积极情感。

教学重点

通过描写翠鸟的语句,了解“我”对翠鸟的外貌、动作所作的观察,感受“我”观察的细致,学习观察和描写事物外形、动作的方法。

教学难点

体会留心观察的好处,感受人与动物和谐共处的美好境界。

教学策略

认写字词

本课会认字可以组成词语“父亲、鹦鹉、静悄悄”进行认读,还可以利用形声字形旁表意、声旁表声的特点来识记,如,“鹦、鹉、悄”分别借助声旁“婴”“武”“肖”读正确,借助形旁“鸟字边”“竖心旁”理解字义。“啦”是多音字,在拟声词“沙啦”里读一声,用作句末语气词时读轻声。

本课要写的字可以按照结构归类指导。在左右结构的字中,“搭、沙、啦、响、嘴、悄、哦、捕”左窄右宽;“羽”左右等宽。“亲、翠、吞”是上下结构。“父”是独体字。“羽”和“翠”两个字可以合在一起指导,要强调“翠”上半部分第一笔和第四笔是横折,没有钩。“搭”右下部是“合”,里面不要少写一横;“悄”右上部是小字头,不要写成学字头;“吞”第一笔是横,不要写成撇;“捕”右上角的点不要丢掉。

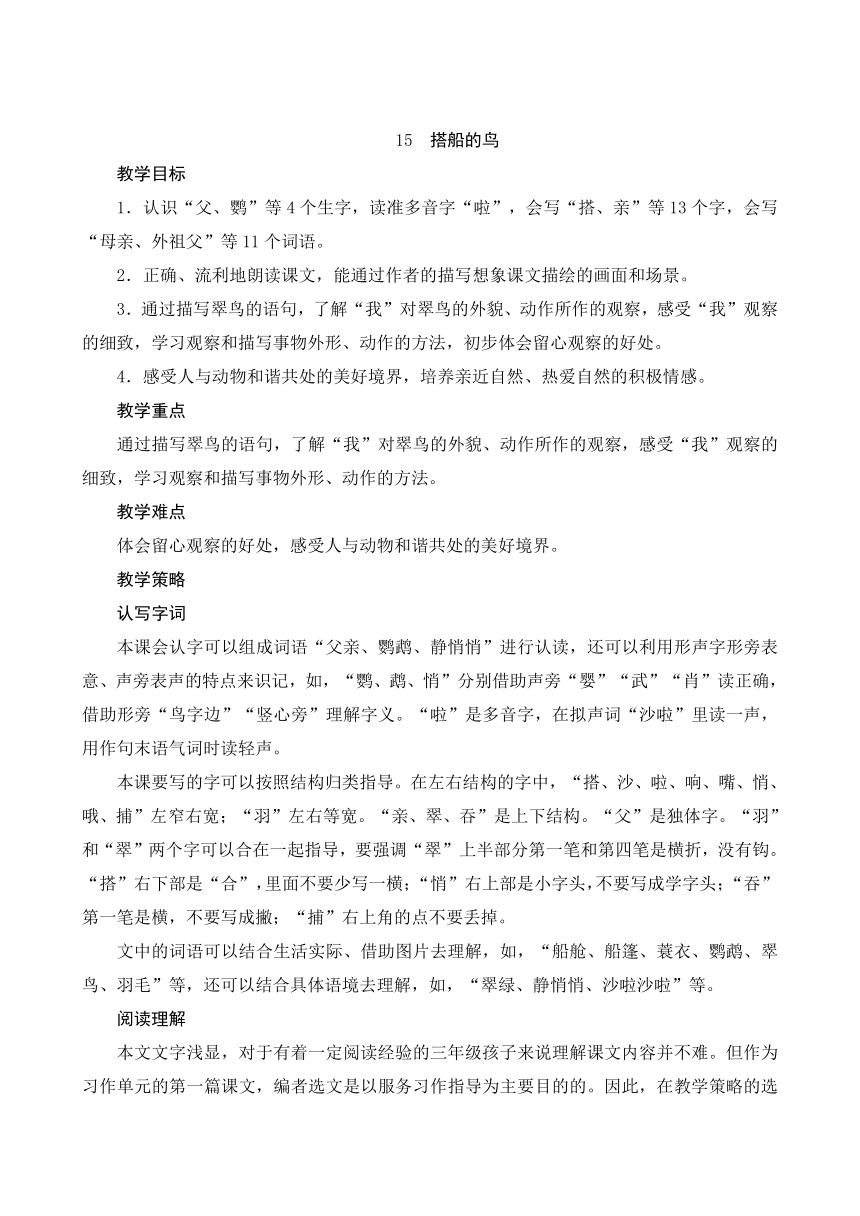

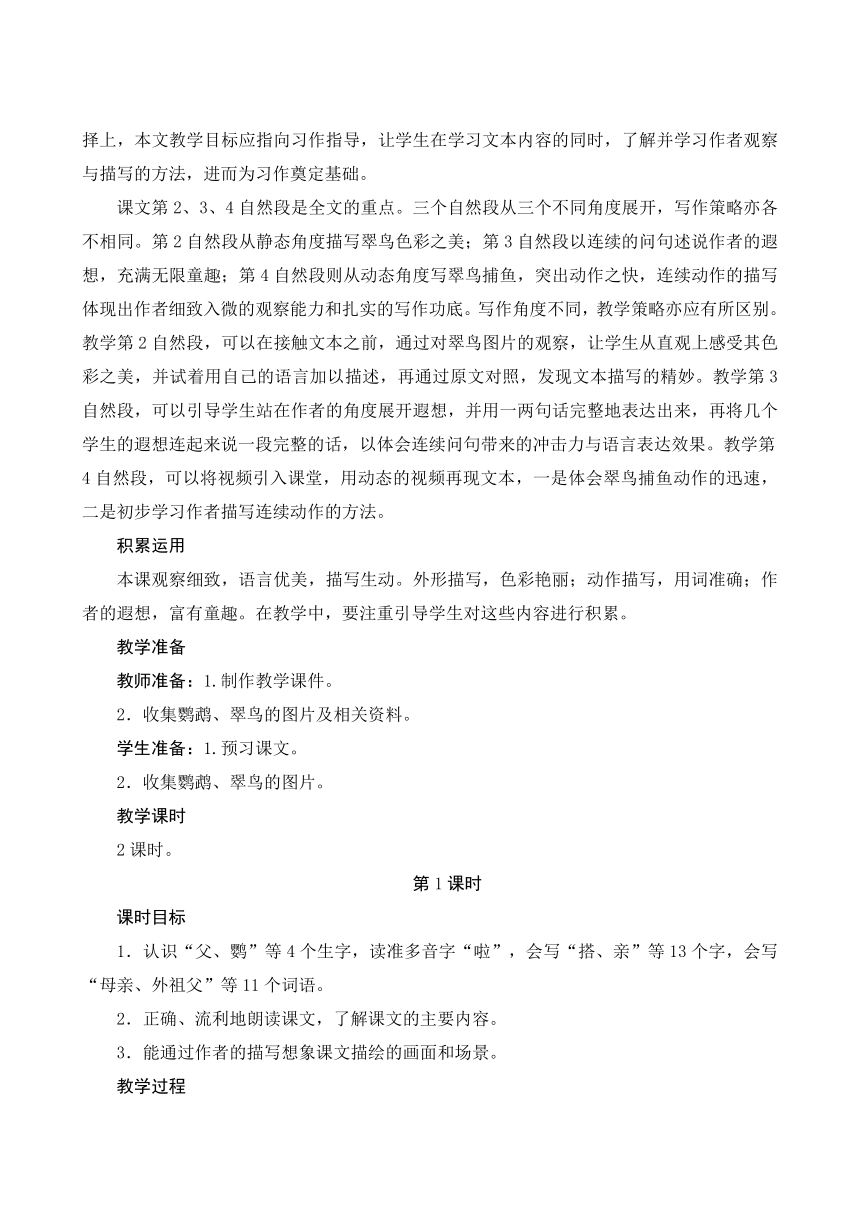

文中的词语可以结合生活实际、借助图片去理解,如,“船舱、船篷、蓑衣、鹦鹉、翠鸟、羽毛”等,还可以结合具体语境去理解,如,“翠绿、静悄悄、沙啦沙啦”等。

阅读理解

本文文字浅显,对于有着一定阅读经验的三年级孩子来说理解课文内容并不难。但作为习作单元的第一篇课文,编者选文是以服务习作指导为主要目的的。因此,在教学策略的选择上,本文教学目标应指向习作指导,让学生在学习文本内容的同时,了解并学习作者观察与描写的方法,进而为习作奠定基础。

课文第2、3、4自然段是全文的重点。三个自然段从三个不同角度展开,写作策略亦各不相同。第2自然段从静态角度描写翠鸟色彩之美;第3自然段以连续的问句述说作者的遐想,充满无限童趣;第4自然段则从动态角度写翠鸟捕鱼,突出动作之快,连续动作的描写体现出作者细致入微的观察能力和扎实的写作功底。写作角度不同,教学策略亦应有所区别。教学第2自然段,可以在接触文本之前,通过对翠鸟图片的观察,让学生从直观上感受其色彩之美,并试着用自己的语言加以描述,再通过原文对照,发现文本描写的精妙。教学第3自然段,可以引导学生站在作者的角度展开遐想,并用一两句话完整地表达出来,再将几个学生的遐想连起来说一段完整的话,以体会连续问句带来的冲击力与语言表达效果。教学第4自然段,可以将视频引入课堂,用动态的视频再现文本,一是体会翠鸟捕鱼动作的迅速,二是初步学习作者描写连续动作的方法。

积累运用

本课观察细致,语言优美,描写生动。外形描写,色彩艳丽;动作描写,用词准确;作者的遐想,富有童趣。在教学中,要注重引导学生对这些内容进行积累。

教学准备

教师准备:1.制作教学课件。

2.收集鹦鹉、翠鸟的图片及相关资料。

学生准备:1.预习课文。

2.收集鹦鹉、翠鸟的图片。

教学课时

2课时。

第1课时

课时目标

1.认识“父、鹦”等4个生字,读准多音字“啦”,会写“搭、亲”等13个字,会写“母亲、外祖父”等11个词语。

2.正确、流利地朗读课文,了解课文的主要内容。

3.能通过作者的描写想象课文描绘的画面和场景。

教学过程

板块一 单元入手,导入新课

活动1 了解单元主题

1.启发思考:读一读单元导语,你有什么发现?

2.学生反馈。

预设:

生1:法国罗丹的名言:“生活中不缺少美,只是缺少发现美的眼睛。”

生2:阅读要求:体会作者是怎样留心观察周围事物的。

生3:习作要求:仔细观察,把观察所得写下来。

3.教师小结:今天,我们要学习的第五单元是一个特殊的单元——习作单元。这个单元,我们将通过两篇精读课文和两篇习作例文的学习,来体会作者是怎样留心观察周围事物的,并学习观察,把自己的观察所得写下来。

单元主题:生活中不缺少美,只是缺少发现美的眼睛。

语文要素:体会作者是怎样留心观察周围事物的。

习作要求:仔细观察,把观察所得写下来。

活动2 导入《搭船的鸟》的学习

1.引出课题:本单元的第一篇课文是《搭船的鸟》。教师板书课题。

2.介绍作者。

郭风,原名郭嘉桂,祖籍福建莆田。著名的儿童文学作家。作品曾获中国作家协会儿童文学奖一等奖,全国第五届少数民族文学骏马奖和首届鲁迅文学奖。主要作品有:童话诗集《木偶戏》,童话散文集《早晨的钟声》《鲜花的早晨》,散文集《搭船的鸟》《山溪和海岛》《避雨的豹》,散文诗集《灯火集》等。

3.读题质疑:读了本课的题目,你有什么疑问呢?请说一说。

预设:

生1:无论搭船还是搭车,一般都是人,鸟怎么搭船呢?

生2:这是一只什么鸟?它搭船做什么呢?

4.激趣导入:是啊,这是一只什么鸟呢?它为什么要搭船?它搭船做什么呢?让我们一起到课文中去寻找答案吧!

设计意图 单元导入,让学生知道这是一个特殊的习作单元,明确习作单元的学习重点。读题质疑,培养学生的问题意识,激发学生的阅读兴趣。

板块二 初读课文,学习字词

活动1 学生自学字词

1.自由读文,画出文中不认识的字和不理解的词。

2.借助拼音识字,利用工具书学习不理解的字词。

3.小组内交流自己的学习情况。

(1)交流生字的读音及识记生字的方法。

(2)交流词语的意思及理解词语的方法。

活动2 师生互动交流

1.检查生字学习情况。

(1)认读词语。

母亲 雨点 船夫 用力 船头 羽毛 翠绿 捕鱼

yīnɡ wǔ fù qiāo lā

鹦 鹉 外祖父 静悄悄 沙啦沙啦

(2)教师重点指导。“悄”在叠词“悄悄”中读qiāo,如,静悄悄,其他情况一般读qiǎo;“啦”在拟声词“沙啦”里读一声,用作句末语气词时读轻声。

啦 辨析:在拟声词“沙啦”里读一声,用作句末语气词时读轻声。

(3)交流识记生字的方法。

①借助图片识记,如,“鹦”“鹉”可借助“鹦鹉”的图片识记。

②结合词语识记,如,“父”“悄”可结合“外祖父”“静悄悄”识记。

③结合语境识记,如,“啦”在“沙啦”中读一声,用作句末语气词时读轻声。

2.理解重点词语。

(1)学生汇报自己对词语的理解。

(2)学生提出还不理解的词语。

(3)教师引导:可以借助图片去理解,如,“船篷、蓑衣”等;还可以结合具体语境去理解,如,“翠绿、静悄悄、沙啦沙啦”等。

设计意图 自主学习,培养学生的自学能力;小组交流,强化学生对字词的理解和掌握。教师启发引导,教给学生总结识记生字、理解词语的方法。

板块三 再读课文,整体感知

活动1 自读课文,梳理内容

1.自读课文,边读边思考:课文有几个自然段?每个自然段写了什么内容?

2.学生汇报。

第1自然段:“我”和母亲雨中乘船去外祖父家。

第2自然段:一只美丽的小鸟站在船头。

第3自然段:美丽的小鸟引起“我”的疑问。

第4自然段:小鸟捕鱼动作敏捷。

第5自然段:母亲告诉“我”这是一只翠鸟。

3.引导学生给课文划分段落。

点拨:哪几个自然段写的是途中的所见所想?划分段落时可以把它们放在一起。

4.学生反馈,教师总结。

第一部分(1段):“我”和母亲雨中乘船去外祖父家。

第二部分(2~4段):途中一只美丽的小鸟吸引了“我”,也引发了“我”的好奇,“我”看到它捕鱼时的敏捷动作。

第三部分(5段):母亲告诉“我”这是一只翠鸟。

活动2 互动交流,感知内容

1.读文思考:文中哪些内容是作者的观察所得?用横线画出来。

2.学生反馈:一是小鸟的外貌,二是小鸟捕鱼时的动作。

3.教师质疑:作者描写了哪些画面或场景?

预设:

生1:作者描写了雨天船上的场景:雨打船篷沙啦沙啦地响,船夫用力摇橹。

生2:作者描写了小鸟美丽的外貌:羽毛翠绿,翅膀带着蓝色,红色的长嘴。

生3:作者描写了小鸟捕鱼的场景:冲进水里、飞起来了、衔着鱼、站船头、吞下去。

4.朗读课文,边朗读边想象这些画面或场景。

设计意图 在理解自然段的基础上,通过合并自然段的方法划分段落,既教给了学生分段方法,又使学生理清了课文层次,把握了整体内容,为下文的学习打下基础。

板块四 指导写字,布置作业

1.出示“搭、亲”等13个字,引导学生观察字形、结构。

搭 亲 父 沙 啦 响 羽 翠 嘴 悄 吞 哦 捕

2.学生汇报交流。

3.教师重点指导。

“翠”上半部分第一笔和第四笔是横折,没有钩;“搭”右下部是“合”,里面不要少写一横;“悄”右上部是小字头,不要写成学字头;“吞”第一笔是横,不要写成撇;“捕”右上角的点不要丢掉。

4.教师范写,学生书空。

5.布置作业。

(1)抄写词语表中的第15课词语。

(2)练习有感情地朗读课文。

设计意图 引导学生观察交流,充分发挥学生的主观能动性,强化学生对字形、结构的把握。教师重点指导,提示生字的书写注意点,促使学生把字写正确。

板书设计

第2课时

课时目标

1.通过描写翠鸟的语句,了解“我”对翠鸟的外貌、动作所作的观察,感受“我”观察的细致,初步体会留心观察的好处。

2.知道描写事物时,不但要把看到的写下来,还要把听到的、想到的写清楚。

3.感受人与动物和谐共处的美好境界,培养亲近自然、热爱自然的积极情感。

教学过程

板块一 复习巩固,导入新课

1.指名认读词语。

母亲 雨点 船夫 用力 船头 羽毛 翠绿

捕鱼 鹦鹉 外祖父 静悄悄 沙啦沙啦

2.指名朗读课文,说一说本文都写了哪些场景和画面。(雨中行船、船头小鸟、小鸟捕鱼。)

3.过渡:本文写的是一只翠鸟,这是一只搭船捕鱼的小鸟。那么,作者是怎样观察、描写的呢?这节课我们继续学习。

设计意图 学生认读词语,巩固对词语的理解和掌握;朗读课文,说说课文描写的场景和画面,为本课教学做铺垫。教师质疑,自然导入,激发学生的学习兴趣。

板块二 聚焦观察,说我所见

活动1 抓环境描写,了解观察的方法

1.自由读第1自然段,用笔画出作者描写的雨天场景。

2.学生汇报,教师出示句子。

天下着雨,雨点打在船篷上,沙啦沙啦地响。船夫披着蓑衣在船后用力地摇着橹。

3.讨论交流:哪些是作者看到的?哪些是作者听到的?

预设:

生1:“雨点打在船篷上,沙啦沙啦地响”是作者听到的。

生2:“船夫披着蓑衣在船后用力地摇着橹”是作者看到的。

4.启发点拨:观察=注视+注意。观察时,不仅要用眼睛看,还要用耳朵听,连嗅、摸都包括在内。

活动2 抓外貌描写,体会观察的细致

1.读文画句。默读第2自然段,画出描写翠鸟外貌的语句。

2.师生互动。

它的羽毛是翠绿的,翅膀带着一些蓝色,比鹦鹉还漂亮。它还有一张红色的长嘴。

(1)从哪些地方可以看出翠鸟的美丽?

①引导学生关注描写颜色的词语“翠绿”“蓝色”“红色”,感受色彩的艳丽。

②引导学生通过对比句式“比鹦鹉还漂亮”,感受翠鸟的美丽。

(2)作者观察了翠鸟的哪些部位?是按照怎样的顺序观察的?(羽毛、翅膀、长嘴。作者是按照从整体到部分的顺序观察的。)

(3)翠鸟明明还有眼睛、爪子等,作者为什么只写羽毛、翅膀和嘴?(作者抓住了翠鸟和别的鸟不同的地方来写,写出了翠鸟的特点。)

(4)引导学生观察图画,并说说作者观察、描写的方法。(有顺序,细观察,抓特点,用对比。)

色彩美 比鹦鹉还漂亮

3.深入探究:从作者的观察中,你感受到了什么?

预设:

生1:我感受到了作者能留心观察周围的事物。在下着雨的天气里,作者还能发现船头的彩色翠鸟,如果作者没有留心观察周围事物的习惯,是很难发现的。

生2:我感受到了作者观察的细致。在下着雨的天气里,如果作者不经过细致观察,又怎么能发现翠鸟颜色的差别呢?就连长嘴是红色的都看得那么清楚。

4.教师小结:是啊,就在这平平常常的旅途中,因为作者的留心观察,发现了船头的这只翠鸟,又因为作者观察细致、描写生动,一只漂亮的翠鸟展现在我们的面前。这部分内容是对小鸟静止状态下的描写,这叫静态描写。希望我们在平常的生活中,也要像作者那样,留心观察周围的事物,并做到细致、有序地观察。

活动3 抓动作描写,体会观察的细致

1.阅读思考:自由读第4自然段,画出描写翠鸟捕鱼时动作的词,说说这只翠鸟给你留下了怎样的印象。(冲、飞、衔、站、吞。动作敏捷。)

2.对比阅读:作者生动地向我们展现了翠鸟捕鱼的过程,如果老师把这些动词换一换,你觉得好不好?

我正想着,它一下子冲(跳)进水里,不见了。可是,没一会儿,它飞起来了,红色的长嘴衔(叼)着一条小鱼。它站在船头,一口把小鱼吞(吃)了下去。

(1)引导学生感受“冲”的迅猛、“衔”的悠闲、“吞”的速度快,初步感受作者动词运用的准确性。

(2)引导学生关注表示时间的词:除了动词,还有哪些词也让你感受到翠鸟动作的敏捷?(没一会儿)

3.交流体会:从翠鸟捕鱼的动作描写中,你体会到了什么?

预设:

生1:我从翠鸟敏捷的动作描写中体会到了作者观察的细致。

生2:我从翠鸟敏捷的动作描写中体会到了作者用词的准确。

4.教师小结:这部分内容是对翠鸟的动态描写,是作者细致观察的具体体现。短短的一去一回,翠鸟怎样下水、怎样飞出、站在何地、怎样吃鱼,仿佛一个个特写镜头,清楚地展现了整个过程。

设计意图 从观察入手,聚焦环境描写,了解作者的观察方法,聚焦翠鸟的外形和动作描写,体会作者观察的细致有序。同时,通过圈画词句、品读探究、比较阅读等方式,体会作者用词的准确、表达的生动。

板块三 引读质疑,说我所想

1.谈话过渡,引导质疑。

大雨初停,小船漂荡,就在这宁静的时刻,一只美丽的小鸟突然出现在船头,顿时吸引了作者的注意力。作者盯着小鸟,浮想联翩,换作是你,你会想到什么呢?

2.小组合作,说我所想。

前后四人组成一个学习小组。小组成员先各自用一句完整的话表达自己的疑问,再将各自的问题集中起来,写成一段通顺的话。

要求:问题可多可少,但不能重复,注意写一段话时问题之间的衔接。

3.全班交流,讨论修改。

选2~4个小组交流疑问,并重点围绕句子是否通顺、问题衔接是否合理进行修改。

4.对照课文,朗读感悟。

(1)过渡:让我们走进课文,看看面对突然出现的一只美丽的翠鸟,作者的内心会产生怎样的波澜呢?

它什么时候飞来的呢?它静悄悄地停在船头不知有多久了。它站在那里做什么呢?难道它要和我们一起坐船到外祖父家里去吗?

(2)指名朗读课文第3自然段。

(3)讨论:从作者的疑问中,你体会到了什么?

预设:

生1:体会到了翠鸟的突然出现让作者好奇、惊喜。

生2:在描写事物的时候,不但要写清自己看到的,还要写出自己想到的。

(4)小结:留心这个世界,能引发我们的思考,通过细致观察,还会不断发现生活带给我们的惊喜。

设计意图 引导学生结合课文内容展开想象,提出疑问,并与课文对照,旨在感受作者发现小鸟后的惊喜与好奇,体会细致观察带来的好处。

板块四 回归整体,体会感悟

1.默读课文的开头和结尾,说说你从这两段中获得了哪些信息。

(1)引导学生从课文的开头体会这是一次平常的旅行。

(2)引导学生从课文的结尾获悉鸟的名称,以及对自己疑问的解答。

2.讨论:课文为什么到结尾才交代鸟的名称?

提示:结尾交代鸟的名称,说明从鸟出现起,作者的注意力都集中在鸟的身上,关注的是鸟的美丽外形及它捕鱼时快速而优美的动作,而鸟的名称作者并没有在意。

3.快速阅读课文第2~4自然段,思考:针对翠鸟的外形和动作,作者是怎样进行观察和描写的?

预设:

生1:对翠鸟外形的观察描写,作者按照从整体到部分的顺序,细观察、抓特点,并运用对比的写法展现了翠鸟美丽的外貌。

生2:对翠鸟动作的观察描写,作者观察细致,用词准确,生动地表现了翠鸟动作敏捷。

生3:在描写事物的时候,不但要写清自己的所见所闻,还要写清自己的所思所想。

4.教师归纳整理。

①留心周围的事物,有顺序、细观察、抓特点。②恰当运用对比的写法,用词准确。③写清自己的所见所闻、所思所想。

5.教师小结:作者去外祖父家,这本是一次平常的旅行,却发现了一只美丽的小鸟,并看到了小鸟敏捷的捕鱼动作,充分体现了作者留心观察周围事物的良好习惯,也让我们深切地体会到留心观察周围事物的好处。

6.布置任务:课外观察一种动物、植物或一处场景,做到有顺序、细观察、抓特点。

设计意图 本环节教学,通过联系首尾、回顾重点,目的在于引导学生感受留心观察的好处,学习作者观察、描写事物的方法。

板书设计

学生课堂活动卡

课 题

搭船的鸟

用 时

3~5分钟

活动内容

阅读思考:作者抓住了翠鸟的外形和捕鱼时的动作来进行描写,你从中找到了哪些关键词语?这只翠鸟给你留下了怎样的印象呢?

描写外形特点的词语

描写捕鱼时动作的词语

★活动建议

1.学生一边读文一边圈画相关词语,抓住关键词语体会翠鸟的特点。把词语填在活动卡里。

2.结合活动卡,同桌之间互相交流,说一说翠鸟给自己留下的印象。

3.集体交流,发表自己的看法,不断完善活动卡。

学生课前预学案

课 题

搭船的鸟

时间建议

10~15分钟

预

学

内

容

熟读课文

1.这篇课文共有( )个自然段。

2.默读两遍,朗读三遍,读通、读顺课文。

预习字词

1.写出或补全加点字的音节,再把词语正确地读两遍。

q____ ____ c____ ____uǐ ____ǔ

母亲 鹦鹉 翠鸟 长嘴 捕鱼

2.查字典,给加点的多音字选择正确的读音。

A.lɑ B.lā

(1)“沙啦( )沙啦( )……”

(2)下雨啦( ),鱼儿乐得摇尾巴。

3.根据课文内容填一填,并认真读一读。(填序号)

①吞 ②飞 ③冲 ④站 ⑤衔

我正想着,它一下子( )进水里,不见了。可是,没一会儿,它( )起来了,红色的长嘴( )着一条小鱼。它( )在船头,一口把小鱼( )了下去。

4.工整地描写下面的生字。

5.借助工具书或联系上下文理解下列词语。

船篷 蓑衣 翠绿 漂亮 静悄悄

内容感知

本文写的是__________和__________在坐船去外祖父家的途中,看到了一只彩色的__________停在船头、捕鱼吃的场景。

资料搜集

搜集关于作者郭风的资料。

阅读质疑

1.文中的翠鸟是什么样的?

2.读了课文,我还要在上课时努力弄懂下面的问题:

_________________________________________________________

教学目标

1.认识“父、鹦”等4个生字,读准多音字“啦”,会写“搭、亲”等13个字,会写“母亲、外祖父”等11个词语。

2.正确、流利地朗读课文,能通过作者的描写想象课文描绘的画面和场景。

3.通过描写翠鸟的语句,了解“我”对翠鸟的外貌、动作所作的观察,感受“我”观察的细致,学习观察和描写事物外形、动作的方法,初步体会留心观察的好处。

4.感受人与动物和谐共处的美好境界,培养亲近自然、热爱自然的积极情感。

教学重点

通过描写翠鸟的语句,了解“我”对翠鸟的外貌、动作所作的观察,感受“我”观察的细致,学习观察和描写事物外形、动作的方法。

教学难点

体会留心观察的好处,感受人与动物和谐共处的美好境界。

教学策略

认写字词

本课会认字可以组成词语“父亲、鹦鹉、静悄悄”进行认读,还可以利用形声字形旁表意、声旁表声的特点来识记,如,“鹦、鹉、悄”分别借助声旁“婴”“武”“肖”读正确,借助形旁“鸟字边”“竖心旁”理解字义。“啦”是多音字,在拟声词“沙啦”里读一声,用作句末语气词时读轻声。

本课要写的字可以按照结构归类指导。在左右结构的字中,“搭、沙、啦、响、嘴、悄、哦、捕”左窄右宽;“羽”左右等宽。“亲、翠、吞”是上下结构。“父”是独体字。“羽”和“翠”两个字可以合在一起指导,要强调“翠”上半部分第一笔和第四笔是横折,没有钩。“搭”右下部是“合”,里面不要少写一横;“悄”右上部是小字头,不要写成学字头;“吞”第一笔是横,不要写成撇;“捕”右上角的点不要丢掉。

文中的词语可以结合生活实际、借助图片去理解,如,“船舱、船篷、蓑衣、鹦鹉、翠鸟、羽毛”等,还可以结合具体语境去理解,如,“翠绿、静悄悄、沙啦沙啦”等。

阅读理解

本文文字浅显,对于有着一定阅读经验的三年级孩子来说理解课文内容并不难。但作为习作单元的第一篇课文,编者选文是以服务习作指导为主要目的的。因此,在教学策略的选择上,本文教学目标应指向习作指导,让学生在学习文本内容的同时,了解并学习作者观察与描写的方法,进而为习作奠定基础。

课文第2、3、4自然段是全文的重点。三个自然段从三个不同角度展开,写作策略亦各不相同。第2自然段从静态角度描写翠鸟色彩之美;第3自然段以连续的问句述说作者的遐想,充满无限童趣;第4自然段则从动态角度写翠鸟捕鱼,突出动作之快,连续动作的描写体现出作者细致入微的观察能力和扎实的写作功底。写作角度不同,教学策略亦应有所区别。教学第2自然段,可以在接触文本之前,通过对翠鸟图片的观察,让学生从直观上感受其色彩之美,并试着用自己的语言加以描述,再通过原文对照,发现文本描写的精妙。教学第3自然段,可以引导学生站在作者的角度展开遐想,并用一两句话完整地表达出来,再将几个学生的遐想连起来说一段完整的话,以体会连续问句带来的冲击力与语言表达效果。教学第4自然段,可以将视频引入课堂,用动态的视频再现文本,一是体会翠鸟捕鱼动作的迅速,二是初步学习作者描写连续动作的方法。

积累运用

本课观察细致,语言优美,描写生动。外形描写,色彩艳丽;动作描写,用词准确;作者的遐想,富有童趣。在教学中,要注重引导学生对这些内容进行积累。

教学准备

教师准备:1.制作教学课件。

2.收集鹦鹉、翠鸟的图片及相关资料。

学生准备:1.预习课文。

2.收集鹦鹉、翠鸟的图片。

教学课时

2课时。

第1课时

课时目标

1.认识“父、鹦”等4个生字,读准多音字“啦”,会写“搭、亲”等13个字,会写“母亲、外祖父”等11个词语。

2.正确、流利地朗读课文,了解课文的主要内容。

3.能通过作者的描写想象课文描绘的画面和场景。

教学过程

板块一 单元入手,导入新课

活动1 了解单元主题

1.启发思考:读一读单元导语,你有什么发现?

2.学生反馈。

预设:

生1:法国罗丹的名言:“生活中不缺少美,只是缺少发现美的眼睛。”

生2:阅读要求:体会作者是怎样留心观察周围事物的。

生3:习作要求:仔细观察,把观察所得写下来。

3.教师小结:今天,我们要学习的第五单元是一个特殊的单元——习作单元。这个单元,我们将通过两篇精读课文和两篇习作例文的学习,来体会作者是怎样留心观察周围事物的,并学习观察,把自己的观察所得写下来。

单元主题:生活中不缺少美,只是缺少发现美的眼睛。

语文要素:体会作者是怎样留心观察周围事物的。

习作要求:仔细观察,把观察所得写下来。

活动2 导入《搭船的鸟》的学习

1.引出课题:本单元的第一篇课文是《搭船的鸟》。教师板书课题。

2.介绍作者。

郭风,原名郭嘉桂,祖籍福建莆田。著名的儿童文学作家。作品曾获中国作家协会儿童文学奖一等奖,全国第五届少数民族文学骏马奖和首届鲁迅文学奖。主要作品有:童话诗集《木偶戏》,童话散文集《早晨的钟声》《鲜花的早晨》,散文集《搭船的鸟》《山溪和海岛》《避雨的豹》,散文诗集《灯火集》等。

3.读题质疑:读了本课的题目,你有什么疑问呢?请说一说。

预设:

生1:无论搭船还是搭车,一般都是人,鸟怎么搭船呢?

生2:这是一只什么鸟?它搭船做什么呢?

4.激趣导入:是啊,这是一只什么鸟呢?它为什么要搭船?它搭船做什么呢?让我们一起到课文中去寻找答案吧!

设计意图 单元导入,让学生知道这是一个特殊的习作单元,明确习作单元的学习重点。读题质疑,培养学生的问题意识,激发学生的阅读兴趣。

板块二 初读课文,学习字词

活动1 学生自学字词

1.自由读文,画出文中不认识的字和不理解的词。

2.借助拼音识字,利用工具书学习不理解的字词。

3.小组内交流自己的学习情况。

(1)交流生字的读音及识记生字的方法。

(2)交流词语的意思及理解词语的方法。

活动2 师生互动交流

1.检查生字学习情况。

(1)认读词语。

母亲 雨点 船夫 用力 船头 羽毛 翠绿 捕鱼

yīnɡ wǔ fù qiāo lā

鹦 鹉 外祖父 静悄悄 沙啦沙啦

(2)教师重点指导。“悄”在叠词“悄悄”中读qiāo,如,静悄悄,其他情况一般读qiǎo;“啦”在拟声词“沙啦”里读一声,用作句末语气词时读轻声。

啦 辨析:在拟声词“沙啦”里读一声,用作句末语气词时读轻声。

(3)交流识记生字的方法。

①借助图片识记,如,“鹦”“鹉”可借助“鹦鹉”的图片识记。

②结合词语识记,如,“父”“悄”可结合“外祖父”“静悄悄”识记。

③结合语境识记,如,“啦”在“沙啦”中读一声,用作句末语气词时读轻声。

2.理解重点词语。

(1)学生汇报自己对词语的理解。

(2)学生提出还不理解的词语。

(3)教师引导:可以借助图片去理解,如,“船篷、蓑衣”等;还可以结合具体语境去理解,如,“翠绿、静悄悄、沙啦沙啦”等。

设计意图 自主学习,培养学生的自学能力;小组交流,强化学生对字词的理解和掌握。教师启发引导,教给学生总结识记生字、理解词语的方法。

板块三 再读课文,整体感知

活动1 自读课文,梳理内容

1.自读课文,边读边思考:课文有几个自然段?每个自然段写了什么内容?

2.学生汇报。

第1自然段:“我”和母亲雨中乘船去外祖父家。

第2自然段:一只美丽的小鸟站在船头。

第3自然段:美丽的小鸟引起“我”的疑问。

第4自然段:小鸟捕鱼动作敏捷。

第5自然段:母亲告诉“我”这是一只翠鸟。

3.引导学生给课文划分段落。

点拨:哪几个自然段写的是途中的所见所想?划分段落时可以把它们放在一起。

4.学生反馈,教师总结。

第一部分(1段):“我”和母亲雨中乘船去外祖父家。

第二部分(2~4段):途中一只美丽的小鸟吸引了“我”,也引发了“我”的好奇,“我”看到它捕鱼时的敏捷动作。

第三部分(5段):母亲告诉“我”这是一只翠鸟。

活动2 互动交流,感知内容

1.读文思考:文中哪些内容是作者的观察所得?用横线画出来。

2.学生反馈:一是小鸟的外貌,二是小鸟捕鱼时的动作。

3.教师质疑:作者描写了哪些画面或场景?

预设:

生1:作者描写了雨天船上的场景:雨打船篷沙啦沙啦地响,船夫用力摇橹。

生2:作者描写了小鸟美丽的外貌:羽毛翠绿,翅膀带着蓝色,红色的长嘴。

生3:作者描写了小鸟捕鱼的场景:冲进水里、飞起来了、衔着鱼、站船头、吞下去。

4.朗读课文,边朗读边想象这些画面或场景。

设计意图 在理解自然段的基础上,通过合并自然段的方法划分段落,既教给了学生分段方法,又使学生理清了课文层次,把握了整体内容,为下文的学习打下基础。

板块四 指导写字,布置作业

1.出示“搭、亲”等13个字,引导学生观察字形、结构。

搭 亲 父 沙 啦 响 羽 翠 嘴 悄 吞 哦 捕

2.学生汇报交流。

3.教师重点指导。

“翠”上半部分第一笔和第四笔是横折,没有钩;“搭”右下部是“合”,里面不要少写一横;“悄”右上部是小字头,不要写成学字头;“吞”第一笔是横,不要写成撇;“捕”右上角的点不要丢掉。

4.教师范写,学生书空。

5.布置作业。

(1)抄写词语表中的第15课词语。

(2)练习有感情地朗读课文。

设计意图 引导学生观察交流,充分发挥学生的主观能动性,强化学生对字形、结构的把握。教师重点指导,提示生字的书写注意点,促使学生把字写正确。

板书设计

第2课时

课时目标

1.通过描写翠鸟的语句,了解“我”对翠鸟的外貌、动作所作的观察,感受“我”观察的细致,初步体会留心观察的好处。

2.知道描写事物时,不但要把看到的写下来,还要把听到的、想到的写清楚。

3.感受人与动物和谐共处的美好境界,培养亲近自然、热爱自然的积极情感。

教学过程

板块一 复习巩固,导入新课

1.指名认读词语。

母亲 雨点 船夫 用力 船头 羽毛 翠绿

捕鱼 鹦鹉 外祖父 静悄悄 沙啦沙啦

2.指名朗读课文,说一说本文都写了哪些场景和画面。(雨中行船、船头小鸟、小鸟捕鱼。)

3.过渡:本文写的是一只翠鸟,这是一只搭船捕鱼的小鸟。那么,作者是怎样观察、描写的呢?这节课我们继续学习。

设计意图 学生认读词语,巩固对词语的理解和掌握;朗读课文,说说课文描写的场景和画面,为本课教学做铺垫。教师质疑,自然导入,激发学生的学习兴趣。

板块二 聚焦观察,说我所见

活动1 抓环境描写,了解观察的方法

1.自由读第1自然段,用笔画出作者描写的雨天场景。

2.学生汇报,教师出示句子。

天下着雨,雨点打在船篷上,沙啦沙啦地响。船夫披着蓑衣在船后用力地摇着橹。

3.讨论交流:哪些是作者看到的?哪些是作者听到的?

预设:

生1:“雨点打在船篷上,沙啦沙啦地响”是作者听到的。

生2:“船夫披着蓑衣在船后用力地摇着橹”是作者看到的。

4.启发点拨:观察=注视+注意。观察时,不仅要用眼睛看,还要用耳朵听,连嗅、摸都包括在内。

活动2 抓外貌描写,体会观察的细致

1.读文画句。默读第2自然段,画出描写翠鸟外貌的语句。

2.师生互动。

它的羽毛是翠绿的,翅膀带着一些蓝色,比鹦鹉还漂亮。它还有一张红色的长嘴。

(1)从哪些地方可以看出翠鸟的美丽?

①引导学生关注描写颜色的词语“翠绿”“蓝色”“红色”,感受色彩的艳丽。

②引导学生通过对比句式“比鹦鹉还漂亮”,感受翠鸟的美丽。

(2)作者观察了翠鸟的哪些部位?是按照怎样的顺序观察的?(羽毛、翅膀、长嘴。作者是按照从整体到部分的顺序观察的。)

(3)翠鸟明明还有眼睛、爪子等,作者为什么只写羽毛、翅膀和嘴?(作者抓住了翠鸟和别的鸟不同的地方来写,写出了翠鸟的特点。)

(4)引导学生观察图画,并说说作者观察、描写的方法。(有顺序,细观察,抓特点,用对比。)

色彩美 比鹦鹉还漂亮

3.深入探究:从作者的观察中,你感受到了什么?

预设:

生1:我感受到了作者能留心观察周围的事物。在下着雨的天气里,作者还能发现船头的彩色翠鸟,如果作者没有留心观察周围事物的习惯,是很难发现的。

生2:我感受到了作者观察的细致。在下着雨的天气里,如果作者不经过细致观察,又怎么能发现翠鸟颜色的差别呢?就连长嘴是红色的都看得那么清楚。

4.教师小结:是啊,就在这平平常常的旅途中,因为作者的留心观察,发现了船头的这只翠鸟,又因为作者观察细致、描写生动,一只漂亮的翠鸟展现在我们的面前。这部分内容是对小鸟静止状态下的描写,这叫静态描写。希望我们在平常的生活中,也要像作者那样,留心观察周围的事物,并做到细致、有序地观察。

活动3 抓动作描写,体会观察的细致

1.阅读思考:自由读第4自然段,画出描写翠鸟捕鱼时动作的词,说说这只翠鸟给你留下了怎样的印象。(冲、飞、衔、站、吞。动作敏捷。)

2.对比阅读:作者生动地向我们展现了翠鸟捕鱼的过程,如果老师把这些动词换一换,你觉得好不好?

我正想着,它一下子冲(跳)进水里,不见了。可是,没一会儿,它飞起来了,红色的长嘴衔(叼)着一条小鱼。它站在船头,一口把小鱼吞(吃)了下去。

(1)引导学生感受“冲”的迅猛、“衔”的悠闲、“吞”的速度快,初步感受作者动词运用的准确性。

(2)引导学生关注表示时间的词:除了动词,还有哪些词也让你感受到翠鸟动作的敏捷?(没一会儿)

3.交流体会:从翠鸟捕鱼的动作描写中,你体会到了什么?

预设:

生1:我从翠鸟敏捷的动作描写中体会到了作者观察的细致。

生2:我从翠鸟敏捷的动作描写中体会到了作者用词的准确。

4.教师小结:这部分内容是对翠鸟的动态描写,是作者细致观察的具体体现。短短的一去一回,翠鸟怎样下水、怎样飞出、站在何地、怎样吃鱼,仿佛一个个特写镜头,清楚地展现了整个过程。

设计意图 从观察入手,聚焦环境描写,了解作者的观察方法,聚焦翠鸟的外形和动作描写,体会作者观察的细致有序。同时,通过圈画词句、品读探究、比较阅读等方式,体会作者用词的准确、表达的生动。

板块三 引读质疑,说我所想

1.谈话过渡,引导质疑。

大雨初停,小船漂荡,就在这宁静的时刻,一只美丽的小鸟突然出现在船头,顿时吸引了作者的注意力。作者盯着小鸟,浮想联翩,换作是你,你会想到什么呢?

2.小组合作,说我所想。

前后四人组成一个学习小组。小组成员先各自用一句完整的话表达自己的疑问,再将各自的问题集中起来,写成一段通顺的话。

要求:问题可多可少,但不能重复,注意写一段话时问题之间的衔接。

3.全班交流,讨论修改。

选2~4个小组交流疑问,并重点围绕句子是否通顺、问题衔接是否合理进行修改。

4.对照课文,朗读感悟。

(1)过渡:让我们走进课文,看看面对突然出现的一只美丽的翠鸟,作者的内心会产生怎样的波澜呢?

它什么时候飞来的呢?它静悄悄地停在船头不知有多久了。它站在那里做什么呢?难道它要和我们一起坐船到外祖父家里去吗?

(2)指名朗读课文第3自然段。

(3)讨论:从作者的疑问中,你体会到了什么?

预设:

生1:体会到了翠鸟的突然出现让作者好奇、惊喜。

生2:在描写事物的时候,不但要写清自己看到的,还要写出自己想到的。

(4)小结:留心这个世界,能引发我们的思考,通过细致观察,还会不断发现生活带给我们的惊喜。

设计意图 引导学生结合课文内容展开想象,提出疑问,并与课文对照,旨在感受作者发现小鸟后的惊喜与好奇,体会细致观察带来的好处。

板块四 回归整体,体会感悟

1.默读课文的开头和结尾,说说你从这两段中获得了哪些信息。

(1)引导学生从课文的开头体会这是一次平常的旅行。

(2)引导学生从课文的结尾获悉鸟的名称,以及对自己疑问的解答。

2.讨论:课文为什么到结尾才交代鸟的名称?

提示:结尾交代鸟的名称,说明从鸟出现起,作者的注意力都集中在鸟的身上,关注的是鸟的美丽外形及它捕鱼时快速而优美的动作,而鸟的名称作者并没有在意。

3.快速阅读课文第2~4自然段,思考:针对翠鸟的外形和动作,作者是怎样进行观察和描写的?

预设:

生1:对翠鸟外形的观察描写,作者按照从整体到部分的顺序,细观察、抓特点,并运用对比的写法展现了翠鸟美丽的外貌。

生2:对翠鸟动作的观察描写,作者观察细致,用词准确,生动地表现了翠鸟动作敏捷。

生3:在描写事物的时候,不但要写清自己的所见所闻,还要写清自己的所思所想。

4.教师归纳整理。

①留心周围的事物,有顺序、细观察、抓特点。②恰当运用对比的写法,用词准确。③写清自己的所见所闻、所思所想。

5.教师小结:作者去外祖父家,这本是一次平常的旅行,却发现了一只美丽的小鸟,并看到了小鸟敏捷的捕鱼动作,充分体现了作者留心观察周围事物的良好习惯,也让我们深切地体会到留心观察周围事物的好处。

6.布置任务:课外观察一种动物、植物或一处场景,做到有顺序、细观察、抓特点。

设计意图 本环节教学,通过联系首尾、回顾重点,目的在于引导学生感受留心观察的好处,学习作者观察、描写事物的方法。

板书设计

学生课堂活动卡

课 题

搭船的鸟

用 时

3~5分钟

活动内容

阅读思考:作者抓住了翠鸟的外形和捕鱼时的动作来进行描写,你从中找到了哪些关键词语?这只翠鸟给你留下了怎样的印象呢?

描写外形特点的词语

描写捕鱼时动作的词语

★活动建议

1.学生一边读文一边圈画相关词语,抓住关键词语体会翠鸟的特点。把词语填在活动卡里。

2.结合活动卡,同桌之间互相交流,说一说翠鸟给自己留下的印象。

3.集体交流,发表自己的看法,不断完善活动卡。

学生课前预学案

课 题

搭船的鸟

时间建议

10~15分钟

预

学

内

容

熟读课文

1.这篇课文共有( )个自然段。

2.默读两遍,朗读三遍,读通、读顺课文。

预习字词

1.写出或补全加点字的音节,再把词语正确地读两遍。

q____ ____ c____ ____uǐ ____ǔ

母亲 鹦鹉 翠鸟 长嘴 捕鱼

2.查字典,给加点的多音字选择正确的读音。

A.lɑ B.lā

(1)“沙啦( )沙啦( )……”

(2)下雨啦( ),鱼儿乐得摇尾巴。

3.根据课文内容填一填,并认真读一读。(填序号)

①吞 ②飞 ③冲 ④站 ⑤衔

我正想着,它一下子( )进水里,不见了。可是,没一会儿,它( )起来了,红色的长嘴( )着一条小鱼。它( )在船头,一口把小鱼( )了下去。

4.工整地描写下面的生字。

5.借助工具书或联系上下文理解下列词语。

船篷 蓑衣 翠绿 漂亮 静悄悄

内容感知

本文写的是__________和__________在坐船去外祖父家的途中,看到了一只彩色的__________停在船头、捕鱼吃的场景。

资料搜集

搜集关于作者郭风的资料。

阅读质疑

1.文中的翠鸟是什么样的?

2.读了课文,我还要在上课时努力弄懂下面的问题:

_________________________________________________________

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地