部编版七年级语文 上册第22课寓言四则 穿井得一人 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级语文 上册第22课寓言四则 穿井得一人 课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-13 13:27:23 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

猜一猜

坐井观天

狮子和老鼠

猜一猜

22

寓言四则

RJ·七年级语文上册

穿井得一人

学习目标

了解《吕氏春秋》的相关文学知识;积累文言字词,借助注释和工具书翻译课文。(重点)

学习多角度看问题的思维方法。(难点)

联系生活实际,深入理解故事的寓意,学会辩证地看待问题。(重点)

吕不韦(?——公元前235年)战国末期卫国濮阳(在今河南省)人。原为富商,在赵国都城邯郸曾与当时作为人质的秦国公子子楚交往,后人秦游说华阳夫人,立子楚为太子。子楚继承王位(即庄襄王),任吕不韦为相国,封文信侯。庄襄王死后,13岁的嬴政继位为秦王,吕不韦继任相国,称为“仲父”。吕不韦门下有食客三千,家僮万人。公元前238年,嬴亲自理政,次年吕不韦被免职,后忧惧自杀。

走近作者

《吕氏春秋》概况

《吕氏春秋》是在秦国丞相吕不韦主持下,集合门客们编撰的一部黄老道家名著。全书共分十二卷,一百六十篇,二十余万字。《吕氏春秋》作为十二纪、八览、六论,注重博采众家学说,以道家黄老思想为主,兼收儒、墨、法、兵、农、纵横和阴阳各先秦诸子百家言论,所以《汉书·艺文志》等将其列入杂家。吕不韦自己认为其中包括了天地万物古往今来的事理,所以称之为《吕氏春秋》。

自由读课文思考:

文章主要写了什么?可以分为几层?

整体感知

第一层(第1-2句)

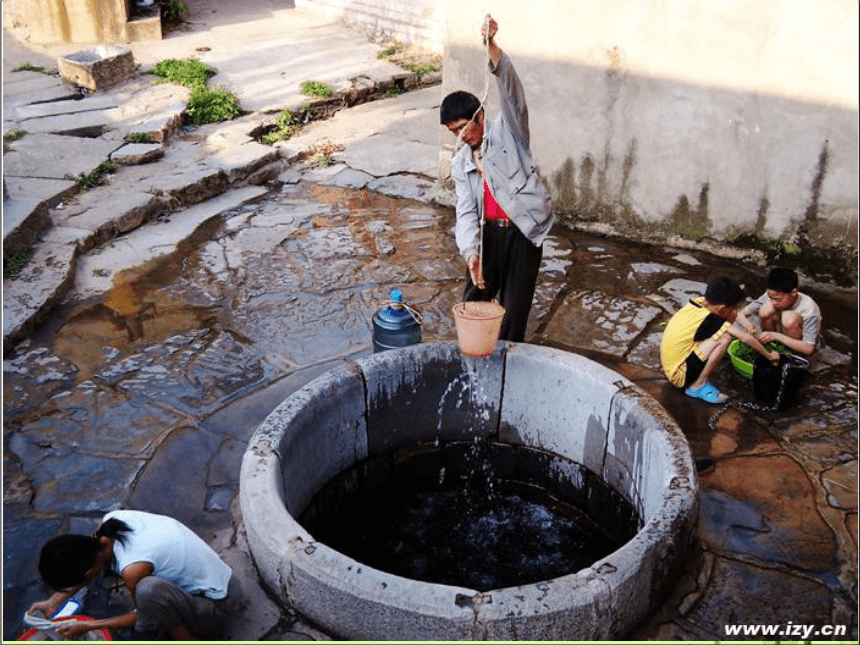

叙述宋国姓丁人家因为要到外面打井水用,常要占用一个人的劳力。后来自家打了井,趣说为“穿井得一人”。

第二层(第3-4句)

别人并未懂这话,就把丁氏的话传开了,一直传到国君那里。

第三层(第5-6句)丁氏告诉国君使者自己的话的真正意思。

短文《穿井得一人》按事情发展顺序叙述。有开端、发展、结局,但最后也未点出寓意。全文只有一个段落,但可分为三层。

(1)古今异义

子将安之?

古义:?????

今义:??

(2)词性活用??

我将东徙。

?东??:

词语小结:

哪里

平安

方位名词活用为动词。

(3)一词多义

之:闻之于宋君?。???

???

子将安之?????????

??

?得一人之使。?????

闻:有闻而传之者?。????

闻之于君?。????

以:我以日始出时去人近。?????

以故东迁?。??????????????

于:闻之于宋君?。????????

非得一人于井中?。????

?代词???这件事

动词???去、到

助词???的

听到

使听到

认为

因为

向

在

◆词类活用

闻之于宋君(

)

动词的使动用法,使听到

◆文言句式

被动句:

闻之于宋君(“于”在被动句中引出动作的主动者。)

倒装句:

问之于丁氏(状语后置,正常语序应为“于丁氏问之”。)

非得一人于井中(状语后置,正常语序应为“非于井中得一人”)

省略句:

常一人居外(省略介词“于”,应为“常一人居(于)外”)

告人曰(省略主语,应为“(丁氏)告人曰”)

质疑

1.丁家穿井后,告人曰:“吾穿井得一人。”是什么意思?

意思是他家打井省了一个劳动力。

2.传话的人把这句话听成了什么意思?

听成了姓丁的人家打井挖出了一个人。

1、说话要防止歧义。

2、不要轻信流言蜚语,不要传播未经自己考查的话。

3、对待传闻应采取审慎的态度,调查研究,去伪存真。

现实生活中有没有类似的情况?如有,我们应该怎样去对待?

在现实生活中对待传闻都应采取调查研究的审慎态度、去伪存真的求实精神,不要轻信,不能盲从,不能以讹传讹。

《穿井得一人》这则寓言通过一个笑话告诫人们对于道听途说的传闻、传言,一定要详察弄懂其真义、真相,不要轻信、轻传,否则便人误区。

归纳中心

《穿井得一人》幽默风趣。

故事中因对话中有一个多义词(“人”,可指人也可指一个人的劳力)或把“得(需要)(得到)两音义混用,而被人误解,结果越传越远,居然传到国君那里去了。最后道出真相,事实与传言相差太大,不禁令人发笑。文章就是在笑中教育人们不可轻信传言。

写作方法

结构梳理

穿井得一人

不轻信流言

不以讹传讹

起因——趣说“穿井得一人”

发展

结局——揭开真相

闻而传之

国人道之,闻之于宋君

小组合作,再找一些其他的寓言故事,大家讨论一下故事中的寓意。

猜一猜

坐井观天

狮子和老鼠

猜一猜

22

寓言四则

RJ·七年级语文上册

穿井得一人

学习目标

了解《吕氏春秋》的相关文学知识;积累文言字词,借助注释和工具书翻译课文。(重点)

学习多角度看问题的思维方法。(难点)

联系生活实际,深入理解故事的寓意,学会辩证地看待问题。(重点)

吕不韦(?——公元前235年)战国末期卫国濮阳(在今河南省)人。原为富商,在赵国都城邯郸曾与当时作为人质的秦国公子子楚交往,后人秦游说华阳夫人,立子楚为太子。子楚继承王位(即庄襄王),任吕不韦为相国,封文信侯。庄襄王死后,13岁的嬴政继位为秦王,吕不韦继任相国,称为“仲父”。吕不韦门下有食客三千,家僮万人。公元前238年,嬴亲自理政,次年吕不韦被免职,后忧惧自杀。

走近作者

《吕氏春秋》概况

《吕氏春秋》是在秦国丞相吕不韦主持下,集合门客们编撰的一部黄老道家名著。全书共分十二卷,一百六十篇,二十余万字。《吕氏春秋》作为十二纪、八览、六论,注重博采众家学说,以道家黄老思想为主,兼收儒、墨、法、兵、农、纵横和阴阳各先秦诸子百家言论,所以《汉书·艺文志》等将其列入杂家。吕不韦自己认为其中包括了天地万物古往今来的事理,所以称之为《吕氏春秋》。

自由读课文思考:

文章主要写了什么?可以分为几层?

整体感知

第一层(第1-2句)

叙述宋国姓丁人家因为要到外面打井水用,常要占用一个人的劳力。后来自家打了井,趣说为“穿井得一人”。

第二层(第3-4句)

别人并未懂这话,就把丁氏的话传开了,一直传到国君那里。

第三层(第5-6句)丁氏告诉国君使者自己的话的真正意思。

短文《穿井得一人》按事情发展顺序叙述。有开端、发展、结局,但最后也未点出寓意。全文只有一个段落,但可分为三层。

(1)古今异义

子将安之?

古义:?????

今义:??

(2)词性活用??

我将东徙。

?东??:

词语小结:

哪里

平安

方位名词活用为动词。

(3)一词多义

之:闻之于宋君?。???

???

子将安之?????????

??

?得一人之使。?????

闻:有闻而传之者?。????

闻之于君?。????

以:我以日始出时去人近。?????

以故东迁?。??????????????

于:闻之于宋君?。????????

非得一人于井中?。????

?代词???这件事

动词???去、到

助词???的

听到

使听到

认为

因为

向

在

◆词类活用

闻之于宋君(

)

动词的使动用法,使听到

◆文言句式

被动句:

闻之于宋君(“于”在被动句中引出动作的主动者。)

倒装句:

问之于丁氏(状语后置,正常语序应为“于丁氏问之”。)

非得一人于井中(状语后置,正常语序应为“非于井中得一人”)

省略句:

常一人居外(省略介词“于”,应为“常一人居(于)外”)

告人曰(省略主语,应为“(丁氏)告人曰”)

质疑

1.丁家穿井后,告人曰:“吾穿井得一人。”是什么意思?

意思是他家打井省了一个劳动力。

2.传话的人把这句话听成了什么意思?

听成了姓丁的人家打井挖出了一个人。

1、说话要防止歧义。

2、不要轻信流言蜚语,不要传播未经自己考查的话。

3、对待传闻应采取审慎的态度,调查研究,去伪存真。

现实生活中有没有类似的情况?如有,我们应该怎样去对待?

在现实生活中对待传闻都应采取调查研究的审慎态度、去伪存真的求实精神,不要轻信,不能盲从,不能以讹传讹。

《穿井得一人》这则寓言通过一个笑话告诫人们对于道听途说的传闻、传言,一定要详察弄懂其真义、真相,不要轻信、轻传,否则便人误区。

归纳中心

《穿井得一人》幽默风趣。

故事中因对话中有一个多义词(“人”,可指人也可指一个人的劳力)或把“得(需要)(得到)两音义混用,而被人误解,结果越传越远,居然传到国君那里去了。最后道出真相,事实与传言相差太大,不禁令人发笑。文章就是在笑中教育人们不可轻信传言。

写作方法

结构梳理

穿井得一人

不轻信流言

不以讹传讹

起因——趣说“穿井得一人”

发展

结局——揭开真相

闻而传之

国人道之,闻之于宋君

小组合作,再找一些其他的寓言故事,大家讨论一下故事中的寓意。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首