第14课《背影》课件(共22张PPT)

图片预览

文档简介

背 影

作者:朱自清

学习目标

1.有感情地朗读课文,整体感知内容。

品味文中平实的语言和传神的细节描写,体会其中浓浓的父爱。

3. 珍爱亲情,增进与父母的沟通与交流,培养中华民族传统美德。

课文导入

父爱是拐杖,让我们在人生中少摔跟头;

父爱是良言,让我们做出正确的判断;

父爱是阳光,让我们健康地成长;

父爱是音乐,让我们快乐地生活;

父爱是蜡烛,默默地为我们奉献着自己 ……

父亲就如一部大书,什么时候品读,都会收获不同的味道。今天我们就跟随不同处境、不同年龄段的朱自清一起去品读父亲的《背影》。

作者介绍

作者简介朱自清(1898—1948),散文家、诗人、学者。字佩弦,号秋实,江苏扬州人。著有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》。其散文朴素缜密、清隽沉郁、语言洗练、文笔清丽,极富有真情实感。代表作有《春》《绿》《荷塘月色》《背影》《桨声灯影里的秦淮河》等。

作品背景

本文记叙的是1917年的事。那年冬天,作者的祖母死了,在徐州工作任职的父亲朱鸿钧也被解除了职务。作者当时在北京大学读书,得到祖母去世的噩耗,便从北京赶到徐州,同父亲一道奔丧回家。父亲朱鸿钧没有积蓄,回到扬州后,借钱办了丧事。办完丧事后,作者回北京念书,朱鸿钧到南京找工作,父子二人便在浦口车站依依惜别。《背影》所写的就是这一段事。

听读课文

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

1.用简洁的语言概括本文主要写了一件什么事让我难以忘怀?

2.课文脉络

文章主要记叙了作者回家奔丧之后,与父亲在浦口车站分别的事。

第一部分(1)开篇点题,思念父亲,最不能忘记的是他的“背影”。

第二部分(2-6)回忆往事,追述在车站与父亲离别的情景,表现父爱子的真挚感情。

第三部分(7)别后思念,在泪光中再现“背影”,抒发深切的怀念之情。

探究

本文多次出现“背影”,请同学们把写“背影”的文字找出来。

①“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。”

②“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。”

③“等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。”

④ “在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。”

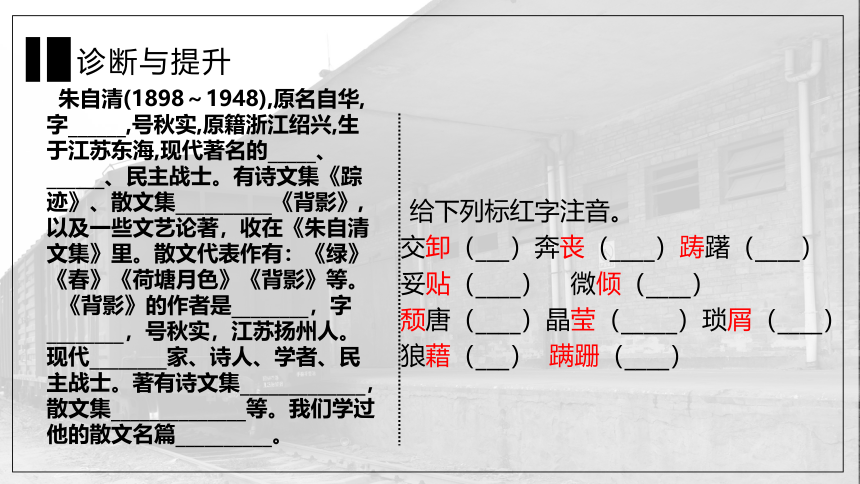

诊断与提升

朱自清(1898~1948),原名自华,字______,号秋实,原籍浙江绍兴,生于江苏东海,现代著名的_____、______、民主战士。有诗文集《踪迹》、散文集__________《背影》,以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。散文代表作有:《绿》《春》《荷塘月色》《背影》等。

《背影》的作者是________,字________,号秋实,江苏扬州人。现代________家、诗人、学者、民主战士。著有诗文集_____________,散文集______________等。我们学过他的散文名篇__________。

给下列标红字注音。

交卸(___)奔丧(____)踌躇(____) 妥贴(____) 微倾(____)

颓唐(____)晶莹(_____)琐屑(____) 狼藉(___) 蹒跚(____)

归纳总结

开篇点题:难忘“背影”

望父买橘:刻画“背影”

父子分别:惜别“背影”

别后思念:再见“背影”

父

子

情

深

背 影

开门见山

形神交融

催人泪下

照应深化

背 影

作者:朱自清

探究一

1.为什么这一次对背影的描写留下的印象最深呢?

2.体会作者写“父亲”爬月台时运用几个动词所包含的感情。这几个动词是:“攀”、“缩”、“倾”。为什么用“攀”而不用“抓”?

3.描写人物的肖像,常常以正面描写为主。作者为什么不写父亲的正面,比如“皱纹很深”、“两鬓苍苍”,而只是写父亲的背影呢?

探究

为什么这一次对背影的描写留下的印象最深呢?

作者细致刻画了父亲的背影,先写了父亲的衣着:“戴着黑布小帽、穿着黑布大马褂,深青布棉袍”。黑色给人压抑、凝重的感觉。黑色与家中死了亲人有关。这是一个黑色的背影!

探究

体会作者写“父亲”爬月台时运用几个动词所包含的感情。这几个动词是:“攀”、“缩”、“倾”。为什么用“攀”而不用“抓”?

因为无物可抓,用手按住,然后用力支撑起身体。这需要力量,而一个上了年纪的“父亲”,这一攀多么令儿子揪心啊!“缩”说明脚无处可蹬,是悬空的。这样,全身的力量就全在手上了,如果手支撑不住,那就有摔下去的危险。这时的儿子,心情该是多么紧张。“父亲”的身体肥胖,自然不像小伙子那样灵便。他“向左微倾,显出努力的样子”。这一个“倾”字写出了“父亲”艰难努力的样子。这是一个艰难的背影!

探究

描写人物的肖像,常常以正面描写为主。作者为什么不写父亲的正面,比如“皱纹很深”、“两鬓苍苍”,而只是写父亲的背影呢?

朱自清先生的散文特点擅长选取表达感情的聚焦点。“背影”就是这样的聚焦点。作者避开了父亲的正面形象,正好给读者留下了广阔的想象空间,容易获得以少胜多的阅读效果。

探究二

父亲送儿子上车,前后只说了四句话,请把这四句话找出来。探究这四句简短、平常、朴实的话里包含的父爱深情。

探究

“不要紧,他们去不好。”——父亲当时急于谋事,在生存的巨大压力之下,忧心如焚,但是儿子在他心目中高于一切,惟恐儿子路上有什么闪失,所以最后决定还是由自己亲自送。

“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”——父亲已经把儿子送上车,已经关照得无微不至,儿子也劝父亲可以走了,而父亲还觉得没有尽够心意,看见站上有卖橘子的,便要去给儿子买橘子。过铁道不容易,自己受点累,能让儿子受用,他是心甘情愿的。他还生怕儿子跟着出来,忘了行李。父亲的关怀真是无微不至。

探究

“我走了,到那边来信!”——儿行千里父担忧!惦念路途平安,要等到儿子回到北京来信报平安,才能放心。

“进去吧,里边没人。”——走了几步就回头,可见心里还是惦记着儿子,依依不舍。又想到儿子所带的行李,叫儿子小心,什么都为儿子着想。

探究三

“男儿有泪不轻弹”,文中的作者却连着流了几次泪,为什么?

(1) 第二段,见父亲,睹家境,想祖母——难过的泪;(2) 第六段,望父亲买橘,父子离别——感激的泪;(3) 第六段,背影远去,依依惜别——惜别的泪;

(4) 第七段,再现背影,泪光莹莹——辛酸的泪。

诊断与提升

描写父亲买橘子时作者运用了哪些动词?请分析这些动词的表达效果。

走、探、攀、缩、倾。这些动词准确、生动、形象地再现了父亲买橘子时的艰难,表现了如山高似海深的父爱,极其质朴的文字却有催人泪下的功力。

理解“唉,我现在想想,那时真是太聪明了!”的含义

“真是太聪明了”反语,表达了对父亲临行前细心关照中所蕴涵的爱子之心不能理解的追悔。

诊断与提升

怎样理解父亲买橘子回来后“扑扑身上的泥土,心里很轻松似的”这句话?

父亲认为自己尽到了做父亲的责任,心里感到踏实满足,所以很轻松。

体会文章以“背影”为标题有什么好处。

“背影”既是文章的行文线索,又可以看作父亲的一种特殊面貌,这一视角新颖而独特,给人以想象空间,别开生面,含蓄隽永,引起人们感情的激荡,使人印象深刻。

总结归纳

本文追忆了作者和父亲在浦口车站分别时的情景,刻画了一个感人至深的慈父形象,表达了真挚深沉的父子之情,抒发了作者对父亲深切的思念之情。

作者:朱自清

学习目标

1.有感情地朗读课文,整体感知内容。

品味文中平实的语言和传神的细节描写,体会其中浓浓的父爱。

3. 珍爱亲情,增进与父母的沟通与交流,培养中华民族传统美德。

课文导入

父爱是拐杖,让我们在人生中少摔跟头;

父爱是良言,让我们做出正确的判断;

父爱是阳光,让我们健康地成长;

父爱是音乐,让我们快乐地生活;

父爱是蜡烛,默默地为我们奉献着自己 ……

父亲就如一部大书,什么时候品读,都会收获不同的味道。今天我们就跟随不同处境、不同年龄段的朱自清一起去品读父亲的《背影》。

作者介绍

作者简介朱自清(1898—1948),散文家、诗人、学者。字佩弦,号秋实,江苏扬州人。著有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》。其散文朴素缜密、清隽沉郁、语言洗练、文笔清丽,极富有真情实感。代表作有《春》《绿》《荷塘月色》《背影》《桨声灯影里的秦淮河》等。

作品背景

本文记叙的是1917年的事。那年冬天,作者的祖母死了,在徐州工作任职的父亲朱鸿钧也被解除了职务。作者当时在北京大学读书,得到祖母去世的噩耗,便从北京赶到徐州,同父亲一道奔丧回家。父亲朱鸿钧没有积蓄,回到扬州后,借钱办了丧事。办完丧事后,作者回北京念书,朱鸿钧到南京找工作,父子二人便在浦口车站依依惜别。《背影》所写的就是这一段事。

听读课文

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

1.用简洁的语言概括本文主要写了一件什么事让我难以忘怀?

2.课文脉络

文章主要记叙了作者回家奔丧之后,与父亲在浦口车站分别的事。

第一部分(1)开篇点题,思念父亲,最不能忘记的是他的“背影”。

第二部分(2-6)回忆往事,追述在车站与父亲离别的情景,表现父爱子的真挚感情。

第三部分(7)别后思念,在泪光中再现“背影”,抒发深切的怀念之情。

探究

本文多次出现“背影”,请同学们把写“背影”的文字找出来。

①“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。”

②“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。”

③“等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。”

④ “在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。”

诊断与提升

朱自清(1898~1948),原名自华,字______,号秋实,原籍浙江绍兴,生于江苏东海,现代著名的_____、______、民主战士。有诗文集《踪迹》、散文集__________《背影》,以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。散文代表作有:《绿》《春》《荷塘月色》《背影》等。

《背影》的作者是________,字________,号秋实,江苏扬州人。现代________家、诗人、学者、民主战士。著有诗文集_____________,散文集______________等。我们学过他的散文名篇__________。

给下列标红字注音。

交卸(___)奔丧(____)踌躇(____) 妥贴(____) 微倾(____)

颓唐(____)晶莹(_____)琐屑(____) 狼藉(___) 蹒跚(____)

归纳总结

开篇点题:难忘“背影”

望父买橘:刻画“背影”

父子分别:惜别“背影”

别后思念:再见“背影”

父

子

情

深

背 影

开门见山

形神交融

催人泪下

照应深化

背 影

作者:朱自清

探究一

1.为什么这一次对背影的描写留下的印象最深呢?

2.体会作者写“父亲”爬月台时运用几个动词所包含的感情。这几个动词是:“攀”、“缩”、“倾”。为什么用“攀”而不用“抓”?

3.描写人物的肖像,常常以正面描写为主。作者为什么不写父亲的正面,比如“皱纹很深”、“两鬓苍苍”,而只是写父亲的背影呢?

探究

为什么这一次对背影的描写留下的印象最深呢?

作者细致刻画了父亲的背影,先写了父亲的衣着:“戴着黑布小帽、穿着黑布大马褂,深青布棉袍”。黑色给人压抑、凝重的感觉。黑色与家中死了亲人有关。这是一个黑色的背影!

探究

体会作者写“父亲”爬月台时运用几个动词所包含的感情。这几个动词是:“攀”、“缩”、“倾”。为什么用“攀”而不用“抓”?

因为无物可抓,用手按住,然后用力支撑起身体。这需要力量,而一个上了年纪的“父亲”,这一攀多么令儿子揪心啊!“缩”说明脚无处可蹬,是悬空的。这样,全身的力量就全在手上了,如果手支撑不住,那就有摔下去的危险。这时的儿子,心情该是多么紧张。“父亲”的身体肥胖,自然不像小伙子那样灵便。他“向左微倾,显出努力的样子”。这一个“倾”字写出了“父亲”艰难努力的样子。这是一个艰难的背影!

探究

描写人物的肖像,常常以正面描写为主。作者为什么不写父亲的正面,比如“皱纹很深”、“两鬓苍苍”,而只是写父亲的背影呢?

朱自清先生的散文特点擅长选取表达感情的聚焦点。“背影”就是这样的聚焦点。作者避开了父亲的正面形象,正好给读者留下了广阔的想象空间,容易获得以少胜多的阅读效果。

探究二

父亲送儿子上车,前后只说了四句话,请把这四句话找出来。探究这四句简短、平常、朴实的话里包含的父爱深情。

探究

“不要紧,他们去不好。”——父亲当时急于谋事,在生存的巨大压力之下,忧心如焚,但是儿子在他心目中高于一切,惟恐儿子路上有什么闪失,所以最后决定还是由自己亲自送。

“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”——父亲已经把儿子送上车,已经关照得无微不至,儿子也劝父亲可以走了,而父亲还觉得没有尽够心意,看见站上有卖橘子的,便要去给儿子买橘子。过铁道不容易,自己受点累,能让儿子受用,他是心甘情愿的。他还生怕儿子跟着出来,忘了行李。父亲的关怀真是无微不至。

探究

“我走了,到那边来信!”——儿行千里父担忧!惦念路途平安,要等到儿子回到北京来信报平安,才能放心。

“进去吧,里边没人。”——走了几步就回头,可见心里还是惦记着儿子,依依不舍。又想到儿子所带的行李,叫儿子小心,什么都为儿子着想。

探究三

“男儿有泪不轻弹”,文中的作者却连着流了几次泪,为什么?

(1) 第二段,见父亲,睹家境,想祖母——难过的泪;(2) 第六段,望父亲买橘,父子离别——感激的泪;(3) 第六段,背影远去,依依惜别——惜别的泪;

(4) 第七段,再现背影,泪光莹莹——辛酸的泪。

诊断与提升

描写父亲买橘子时作者运用了哪些动词?请分析这些动词的表达效果。

走、探、攀、缩、倾。这些动词准确、生动、形象地再现了父亲买橘子时的艰难,表现了如山高似海深的父爱,极其质朴的文字却有催人泪下的功力。

理解“唉,我现在想想,那时真是太聪明了!”的含义

“真是太聪明了”反语,表达了对父亲临行前细心关照中所蕴涵的爱子之心不能理解的追悔。

诊断与提升

怎样理解父亲买橘子回来后“扑扑身上的泥土,心里很轻松似的”这句话?

父亲认为自己尽到了做父亲的责任,心里感到踏实满足,所以很轻松。

体会文章以“背影”为标题有什么好处。

“背影”既是文章的行文线索,又可以看作父亲的一种特殊面貌,这一视角新颖而独特,给人以想象空间,别开生面,含蓄隽永,引起人们感情的激荡,使人印象深刻。

总结归纳

本文追忆了作者和父亲在浦口车站分别时的情景,刻画了一个感人至深的慈父形象,表达了真挚深沉的父子之情,抒发了作者对父亲深切的思念之情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读