八年级语文上册第三单元文言文训练(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级语文上册第三单元文言文训练(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-15 23:04:45 | ||

图片预览

文档简介

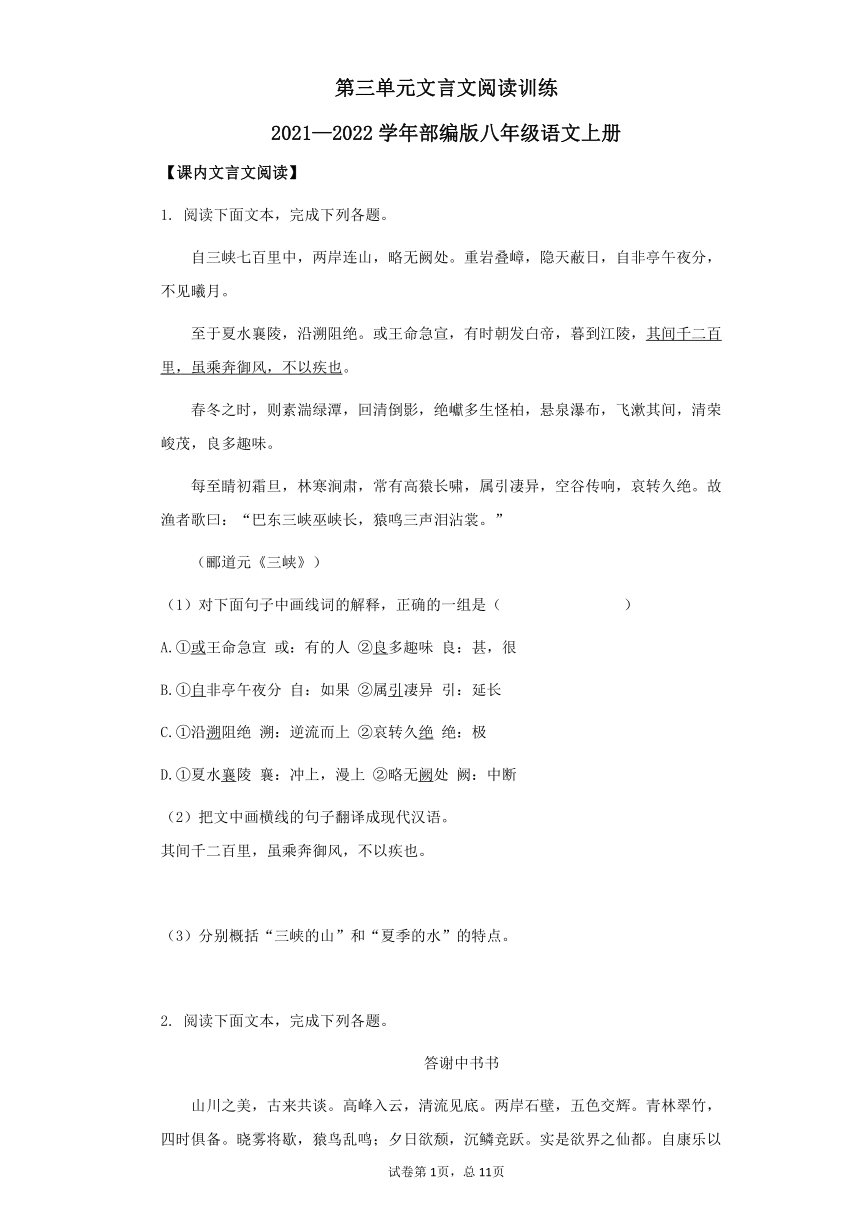

第三单元文言文阅读训练

2021—2022学年部编版八年级语文上册

【课内文言文阅读】

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至睛初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(郦道元《三峡》)

(1)对下面句子中画线词的解释,正确的一组是(????????)

A.①或王命急宣

或:有的人

②良多趣味

良:甚,很

B.①自非亭午夜分

自:如果

②属引凄异

引:延长

C.①沿溯阻绝

溯:逆流而上

②哀转久绝

绝:极

D.①夏水襄陵

襄:冲上,漫上

②略无阙处

阙:中断

(2)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

(3)分别概括“三峡的山”和“夏季的水”的特点。

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

答谢中书书

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(1)本文作者是南朝齐梁时的思想家_______________。

(2)下列画线词语意思相同的一组是(????????)

A.答谢中书书/无从致书以观

B.四时俱备/湖中人鸟声俱绝

C.夕日欲颓/颓然乎其间

D.未复有能与其奇者/天与云与山与水

(3)“山川之美,古来共谈”这句话在结构上有什么作用?

(4)请从语言表达角度赏析“沉鳞竞跃”这句话中“竞”字的表达效果。

(5)文章结尾“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者”有什么言外之意?表达了作者怎样的思想感情?

?

3.阅读短文,回答问题

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(1)解释下列句中划线的词语。

①念无与为乐者?

?

?念:_______________

②相与步于中庭?

?

?中庭:_______________

③积水空明?

?

?

空明:_______________

④盖竹柏影也?

?

?

盖:_______________

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(3)“庭下如积水空明”是一个比喻句,从前后文来看,这个比喻句的本体是_______________。

(4)文中写“竹柏影”,实际上是从侧面描写________。

(5)本文的语言有何显著特征?

?

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

与朱元思书

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(1)下面画线的词解释错误的一项是(????????)

A.从流飘荡:随着

B.负势竞上:凭借

C.窥谷忘反:通“返”,返回

D.在昼犹昏:夜晚

(2)下列画线词语意思相同的一组是(????????)

A.四时俱备?

?

急应河阳役,犹得备晨炊

B.天下独绝?

??猿则百叫无绝

C.沉鳞竞跃?

?

沙鸥翔集,锦鳞游泳

D.泠泠作响?

?

困于心衡于虑而后作

(3)下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(????????)

A.“风烟俱净,天山共色”一句从大处着笔,勾勒出富春江这幅山水画卷的整体气象。

B.文中通过写水的“缥碧”“直视无碍”“急湍”这三个特点来表现富春江水之“异”。

C.“经纶世务者,窥谷忘反”表现出富春江山水巨大的诱人魅力,令人陶醉其中,流连不已。

D.文章生动而简练地描写了富春江山水的优美景色,抒发了作者向往自然、寄情山水的情感。

【文言文对比阅读】?

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝?多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

(节选自郦道元《三峡》)

【乙】二十三日,过巫山凝真观,谒妙用真人。真人即世所谓巫山神女也。祠正对巫山峰峦上入霄汉山脚直插江中。议者谓太、华、衡、皆无此奇。然十二峰者不可悉见。所见八九峰,惟神女峰最为纤丽奇峭……是日,天宇晴霁,四顾无纤,惟神女峰上有白云数片,如鸾鹤翔舞徘徊,久之不散,亦可异也。

(节选自陆游《入蜀记》)

【注】①祠:供奉祖宗、鬼神或先贤的处所。②太、华、衡、庐:指泰山、华山、衡山、庐山。③翳:这里指阴云。

(1)解释下列画线词的意思。

①或王命急宣?

?

?

?

?或:_______________

②不以疾也?

?

?

?

?

?

疾:_______________

③四顾无纤翳?

?

?

?

?顾:_______________

④惟神女峰?

?

?

?

?

?

惟:_______________

(2)下列对文中画横线句子的断句,正确的一项是(????????)

A.祠正对巫山峰/峦上入霄汉山/脚直插江中

B.祠正对巫山峰峦/上入霄汉/山脚直插江中

C.祠正对巫山峰峦上/入霄汉山脚/直插江中

D.祠正对巫山/峰峦上入霄汉/山脚直插江中

(3)用现代汉语翻译文中画横线的句子。

①自非亭午夜分,不见曦月。

②议者谓太、华、衡、庐皆无此奇。

(4)【甲】【乙】选文的“山”有什么相同特点?

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【乙】知徐州,河决曹村,泛于梁山泊,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是水决不能攻城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长,曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。”雨日夜不止,轼庐于其城,过家不入。使官吏分堵以守,卒全其城。

(选自《宋史·苏轼传》有删减)

【注】①涂潦:洪水。②侪:类,辈。

(1)选出下面各组句子中,画线词语意思不相同的一项(????????)

A.月色入户/驱使复入

B.念无与为乐者/虽禁军且为我尽力

C.相与步于中庭/吾谁与守

D.域民不以封疆之界/富民争出避水

(2)将选文中画线语句翻译成现代汉语。

①水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②轼庐于其城,过家不入。

(3)请用“/”给下面的句子断句,断一处。

吾在是水决不能攻城

(4)苏轼在【甲】【乙】两文中,分别处于怎样的生活状态?从中看出他怎样的人生仕途经历?

?

7.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

①风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

②水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

③夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠冷作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(节选自《与朱元思书》)

【乙】

松风阁在金鸡峰下,活水源上。予今春始至,留再宿,皆值雨。但闻波涛声彻昼夜,未尽阅其妙也……盖阁后之峰,独高于群峰,而松又在峰顶,仰视如幢葆临头上。当日正中时,有风拂其枝,影落檐瓦间,金碧相组绣,观之者目为之明。有声如吹埙篪,又如水激崖石,或如铁马驰骤;忽又作草虫鸣切切,乍大乍小,若远若近,莫可名状,听之者耳为之聪。

(节选自《松风阁记》)

【注】①幢葆:指幡盖,大伞盖。②金碧:金黄碧绿的颜色。③组绣:编织成花纹。④埙篪(xūn

chí):古代管状吹奏乐器,声音悠扬动听。

(1)请解释下列画线的词语。

①猛浪若奔?

?奔:_______________

②泉水激石?

?激:_______________

③窥谷忘反?

?反:_______________

⑤今春始至?

?至:_______________

(2)请按要求回答问题。

①请用现代汉语翻译【甲】文中画线的句子。

从流飘荡,任意东西。_______________

②请选出【乙】文中画线句子的正确翻译项。(????????)

A.但是我听到了波涛的声音响彻白天黑夜,没有完全观看到它的奇妙之处。

B.我只听到波涛般的声音响彻白天黑夜,没有能完全观看到它的奇妙之处。

(3)【甲】【乙】两文写景时都描绘了声音。【甲】文通过“蝉则千转不穷,猿则百叫无绝”表现环境的A_______________;【乙】文通过“有声如吹埙篪”表现了声音B_______________的特征;【乙】文通过“C_______________”(原文)写出了山中声音极小的特征。

(4)请说说【甲】【乙】两文作者表达的情感有何异同。

?

【课外文言文阅读】

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

顾亭林先生勤学

亭林先生自少至老手不释书,出门则以一骡二马捆书自随。遇边塞亭障,呼老兵诣道边酒垆,对坐痛饮,咨其风土,考其区域。若与平生所闻不合发书详正必无所疑乃已。马上无事,辄据鞍默诵诸经注疏,遇故友若不相识,或颠坠崖谷,亦无悔也。精勤至此,宜所诣渊涵博大,莫与抗衡与。

(选自《清朝艺苑》)

【注】①亭林先生:顾炎武。②亭障:边塞岗亭、堡垒。③垆:酒家的代称。

(1)古时没有标点符号,称文辞停顿的地方叫句或读。请用“/”标出文中画横线语句的停顿处。(标2处)

若

与

平

生

所

闻

不

合

发

书

详

正

必

无

所

疑

乃

已

(2)顾炎武是我国明末清初杰出的思想家、经学家、史地学家和音韵学家。其造诣如此之高,可用文中“_______________”这句话来概括。从顾炎武的事例来看,成功总是和_______________的品质相随相伴。

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

国无常强,无常弱。奉法者强则国强,奉法者弱则国弱。今皆亡国者,其群臣官吏皆务所以乱,而不务所以治也。其国乱弱矣,又皆释国法而私其外,则是负薪而救火也,乱弱甚矣!故以法治国举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。

(选自《韩非子》)

【注】①释:丢掉。②私其外:徇私舞弊。③阿:偏袒。④挠:迁就。⑤加:制裁。

(1)用“/”为下面这个句子断句。(画一处)

故以法治国举措而已矣

(2)用现代汉语翻译下面句子。

法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。

(3)本文分析了①_______________的原因,主要阐明了②_______________,_______________的治国理念。(用原文语句回答)?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

富人之子

齐有富人,家累千金。其二子甚愚,其父又不教之。一日,艾子谓其父曰:“君之子虽美,而不通世务,他日能克其家?”父怒曰:“吾之子敏而且多能,岂有不通世务者耶?”艾子曰:“不须试之他,但问君之子,所食者米,从何来?若知之,吾当妄言之罪。”父遂呼其子问之,其子嘻然笑曰:“吾岂不知此也?每以布囊取来,”其父改容曰:“子之愚甚也!彼米不是田中来?”艾子曰:“非其父不生其子。”

【注释】①曷:何,怎能。②恃:依靠,指具有。③愀然:qiǎo

rán指严肃的样子。

(1)解释下列画线的词语。

①父遂呼其子

遂:________

②愀然改容

容:________。

(2)把文中画线句子翻译成现代汉语。

君之子虽美,而不通世务,他日曷能克其家?

(3)谈谈文中语句“非其父不生其子”给你怎样的感悟和启示?

参考答案

1.

(1)B

(2)这中间有一千二百里,即使骑上飞奔的马,驾着疾风,也没有这么快。

(3)三峡的山:连绵不断,高耸峻拔。

夏季的水:江水盛大,水流湍急。

2.

陶弘景

B

(3)总领全文,引起下文对山川美景的描绘。

(4)“竞”字写出了“跃”的状态,潜游的鱼儿争相跳跃出水面,静中有动,表现出热闹的气氛。

(5)言外之意是自从南朝谢灵运以来,只有自己才会欣赏这种奇景。表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

3.

(1)①考虑,想到。,②院子里。,③形容水的澄澈。,④大概是。

(2)想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

(3)月光

(4)月光的轻盈荡漾

(5)语言朴素自然,富于诗情画意。

4.DCB

5.

①有时,②快,③环顾,看,视,④只

D

(3)①如果不是正午和半夜,看不到太阳和月亮。

②议论的人说泰山、华山、衡山、庐山都没有这种奇异的景象。

(4)两段选文中的山都有高、奇、美的特点。

6.

(1)B

(2)①水中的水藻和荇菜交错纵横,大概是竹子和柏树的影子。

②苏轼住在城上,路过家门都不进入。

(3)吾在是/水决不能攻城

(4)【甲】文:被贬之后的闲散、无所事事、淡泊豁达。【乙】文:做徐州知州带领军民抗洪保城。仕途跌宕起伏,历经坎坷挫折。

7.

(1)①飞奔的马,②冲击,撞击,③同“返”,返回,④来到,到

(2)①(乘船)随着江流飘荡,任凭船随意向东或向西漂流。,②B

(3)A热闹或生机勃勃(从反衬的角度答“清幽”“安静”亦可)?,B悦耳,C(忽)又作草虫鸣切切

(4)共同点:都表达了作者对眼前之景的喜爱(热爱)之情。

不同点:【甲】文还表达了作者想要归隐林泉的隐逸之情;【乙】文还表达了作者未能尽阅奇妙的遗憾之情。

8.

(1)若与平生所闻不合/发书详正/必无所疑乃已

(2)(宜)所诣渊涵博大,莫与抗衡与,勤奋、坚持(或“认真”“严谨”等)

9.

(1)故以法治国/举措而已矣

(2)法令该制裁的,智者不能逃避,勇者不敢争辩。

(3)①亡国,②奉法者强则国强,奉法者弱则国弱

10.

于是

;表情

你的儿子虽然仪表堂堂,但不懂得事务的管理,将来有一天怎能经营一个家呢?

儿子的好坏与父亲的教育有很大的关系。

试卷第4页,总9页

试卷第5页,总9页

2021—2022学年部编版八年级语文上册

【课内文言文阅读】

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至睛初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(郦道元《三峡》)

(1)对下面句子中画线词的解释,正确的一组是(????????)

A.①或王命急宣

或:有的人

②良多趣味

良:甚,很

B.①自非亭午夜分

自:如果

②属引凄异

引:延长

C.①沿溯阻绝

溯:逆流而上

②哀转久绝

绝:极

D.①夏水襄陵

襄:冲上,漫上

②略无阙处

阙:中断

(2)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

(3)分别概括“三峡的山”和“夏季的水”的特点。

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

答谢中书书

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(1)本文作者是南朝齐梁时的思想家_______________。

(2)下列画线词语意思相同的一组是(????????)

A.答谢中书书/无从致书以观

B.四时俱备/湖中人鸟声俱绝

C.夕日欲颓/颓然乎其间

D.未复有能与其奇者/天与云与山与水

(3)“山川之美,古来共谈”这句话在结构上有什么作用?

(4)请从语言表达角度赏析“沉鳞竞跃”这句话中“竞”字的表达效果。

(5)文章结尾“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者”有什么言外之意?表达了作者怎样的思想感情?

?

3.阅读短文,回答问题

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(1)解释下列句中划线的词语。

①念无与为乐者?

?

?念:_______________

②相与步于中庭?

?

?中庭:_______________

③积水空明?

?

?

空明:_______________

④盖竹柏影也?

?

?

盖:_______________

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(3)“庭下如积水空明”是一个比喻句,从前后文来看,这个比喻句的本体是_______________。

(4)文中写“竹柏影”,实际上是从侧面描写________。

(5)本文的语言有何显著特征?

?

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

与朱元思书

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(1)下面画线的词解释错误的一项是(????????)

A.从流飘荡:随着

B.负势竞上:凭借

C.窥谷忘反:通“返”,返回

D.在昼犹昏:夜晚

(2)下列画线词语意思相同的一组是(????????)

A.四时俱备?

?

急应河阳役,犹得备晨炊

B.天下独绝?

??猿则百叫无绝

C.沉鳞竞跃?

?

沙鸥翔集,锦鳞游泳

D.泠泠作响?

?

困于心衡于虑而后作

(3)下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(????????)

A.“风烟俱净,天山共色”一句从大处着笔,勾勒出富春江这幅山水画卷的整体气象。

B.文中通过写水的“缥碧”“直视无碍”“急湍”这三个特点来表现富春江水之“异”。

C.“经纶世务者,窥谷忘反”表现出富春江山水巨大的诱人魅力,令人陶醉其中,流连不已。

D.文章生动而简练地描写了富春江山水的优美景色,抒发了作者向往自然、寄情山水的情感。

【文言文对比阅读】?

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝?多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

(节选自郦道元《三峡》)

【乙】二十三日,过巫山凝真观,谒妙用真人。真人即世所谓巫山神女也。祠正对巫山峰峦上入霄汉山脚直插江中。议者谓太、华、衡、皆无此奇。然十二峰者不可悉见。所见八九峰,惟神女峰最为纤丽奇峭……是日,天宇晴霁,四顾无纤,惟神女峰上有白云数片,如鸾鹤翔舞徘徊,久之不散,亦可异也。

(节选自陆游《入蜀记》)

【注】①祠:供奉祖宗、鬼神或先贤的处所。②太、华、衡、庐:指泰山、华山、衡山、庐山。③翳:这里指阴云。

(1)解释下列画线词的意思。

①或王命急宣?

?

?

?

?或:_______________

②不以疾也?

?

?

?

?

?

疾:_______________

③四顾无纤翳?

?

?

?

?顾:_______________

④惟神女峰?

?

?

?

?

?

惟:_______________

(2)下列对文中画横线句子的断句,正确的一项是(????????)

A.祠正对巫山峰/峦上入霄汉山/脚直插江中

B.祠正对巫山峰峦/上入霄汉/山脚直插江中

C.祠正对巫山峰峦上/入霄汉山脚/直插江中

D.祠正对巫山/峰峦上入霄汉/山脚直插江中

(3)用现代汉语翻译文中画横线的句子。

①自非亭午夜分,不见曦月。

②议者谓太、华、衡、庐皆无此奇。

(4)【甲】【乙】选文的“山”有什么相同特点?

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【乙】知徐州,河决曹村,泛于梁山泊,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是水决不能攻城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长,曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。”雨日夜不止,轼庐于其城,过家不入。使官吏分堵以守,卒全其城。

(选自《宋史·苏轼传》有删减)

【注】①涂潦:洪水。②侪:类,辈。

(1)选出下面各组句子中,画线词语意思不相同的一项(????????)

A.月色入户/驱使复入

B.念无与为乐者/虽禁军且为我尽力

C.相与步于中庭/吾谁与守

D.域民不以封疆之界/富民争出避水

(2)将选文中画线语句翻译成现代汉语。

①水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②轼庐于其城,过家不入。

(3)请用“/”给下面的句子断句,断一处。

吾在是水决不能攻城

(4)苏轼在【甲】【乙】两文中,分别处于怎样的生活状态?从中看出他怎样的人生仕途经历?

?

7.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

①风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

②水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

③夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠冷作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(节选自《与朱元思书》)

【乙】

松风阁在金鸡峰下,活水源上。予今春始至,留再宿,皆值雨。但闻波涛声彻昼夜,未尽阅其妙也……盖阁后之峰,独高于群峰,而松又在峰顶,仰视如幢葆临头上。当日正中时,有风拂其枝,影落檐瓦间,金碧相组绣,观之者目为之明。有声如吹埙篪,又如水激崖石,或如铁马驰骤;忽又作草虫鸣切切,乍大乍小,若远若近,莫可名状,听之者耳为之聪。

(节选自《松风阁记》)

【注】①幢葆:指幡盖,大伞盖。②金碧:金黄碧绿的颜色。③组绣:编织成花纹。④埙篪(xūn

chí):古代管状吹奏乐器,声音悠扬动听。

(1)请解释下列画线的词语。

①猛浪若奔?

?奔:_______________

②泉水激石?

?激:_______________

③窥谷忘反?

?反:_______________

⑤今春始至?

?至:_______________

(2)请按要求回答问题。

①请用现代汉语翻译【甲】文中画线的句子。

从流飘荡,任意东西。_______________

②请选出【乙】文中画线句子的正确翻译项。(????????)

A.但是我听到了波涛的声音响彻白天黑夜,没有完全观看到它的奇妙之处。

B.我只听到波涛般的声音响彻白天黑夜,没有能完全观看到它的奇妙之处。

(3)【甲】【乙】两文写景时都描绘了声音。【甲】文通过“蝉则千转不穷,猿则百叫无绝”表现环境的A_______________;【乙】文通过“有声如吹埙篪”表现了声音B_______________的特征;【乙】文通过“C_______________”(原文)写出了山中声音极小的特征。

(4)请说说【甲】【乙】两文作者表达的情感有何异同。

?

【课外文言文阅读】

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

顾亭林先生勤学

亭林先生自少至老手不释书,出门则以一骡二马捆书自随。遇边塞亭障,呼老兵诣道边酒垆,对坐痛饮,咨其风土,考其区域。若与平生所闻不合发书详正必无所疑乃已。马上无事,辄据鞍默诵诸经注疏,遇故友若不相识,或颠坠崖谷,亦无悔也。精勤至此,宜所诣渊涵博大,莫与抗衡与。

(选自《清朝艺苑》)

【注】①亭林先生:顾炎武。②亭障:边塞岗亭、堡垒。③垆:酒家的代称。

(1)古时没有标点符号,称文辞停顿的地方叫句或读。请用“/”标出文中画横线语句的停顿处。(标2处)

若

与

平

生

所

闻

不

合

发

书

详

正

必

无

所

疑

乃

已

(2)顾炎武是我国明末清初杰出的思想家、经学家、史地学家和音韵学家。其造诣如此之高,可用文中“_______________”这句话来概括。从顾炎武的事例来看,成功总是和_______________的品质相随相伴。

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

国无常强,无常弱。奉法者强则国强,奉法者弱则国弱。今皆亡国者,其群臣官吏皆务所以乱,而不务所以治也。其国乱弱矣,又皆释国法而私其外,则是负薪而救火也,乱弱甚矣!故以法治国举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。

(选自《韩非子》)

【注】①释:丢掉。②私其外:徇私舞弊。③阿:偏袒。④挠:迁就。⑤加:制裁。

(1)用“/”为下面这个句子断句。(画一处)

故以法治国举措而已矣

(2)用现代汉语翻译下面句子。

法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。

(3)本文分析了①_______________的原因,主要阐明了②_______________,_______________的治国理念。(用原文语句回答)?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

富人之子

齐有富人,家累千金。其二子甚愚,其父又不教之。一日,艾子谓其父曰:“君之子虽美,而不通世务,他日能克其家?”父怒曰:“吾之子敏而且多能,岂有不通世务者耶?”艾子曰:“不须试之他,但问君之子,所食者米,从何来?若知之,吾当妄言之罪。”父遂呼其子问之,其子嘻然笑曰:“吾岂不知此也?每以布囊取来,”其父改容曰:“子之愚甚也!彼米不是田中来?”艾子曰:“非其父不生其子。”

【注释】①曷:何,怎能。②恃:依靠,指具有。③愀然:qiǎo

rán指严肃的样子。

(1)解释下列画线的词语。

①父遂呼其子

遂:________

②愀然改容

容:________。

(2)把文中画线句子翻译成现代汉语。

君之子虽美,而不通世务,他日曷能克其家?

(3)谈谈文中语句“非其父不生其子”给你怎样的感悟和启示?

参考答案

1.

(1)B

(2)这中间有一千二百里,即使骑上飞奔的马,驾着疾风,也没有这么快。

(3)三峡的山:连绵不断,高耸峻拔。

夏季的水:江水盛大,水流湍急。

2.

陶弘景

B

(3)总领全文,引起下文对山川美景的描绘。

(4)“竞”字写出了“跃”的状态,潜游的鱼儿争相跳跃出水面,静中有动,表现出热闹的气氛。

(5)言外之意是自从南朝谢灵运以来,只有自己才会欣赏这种奇景。表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

3.

(1)①考虑,想到。,②院子里。,③形容水的澄澈。,④大概是。

(2)想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

(3)月光

(4)月光的轻盈荡漾

(5)语言朴素自然,富于诗情画意。

4.DCB

5.

①有时,②快,③环顾,看,视,④只

D

(3)①如果不是正午和半夜,看不到太阳和月亮。

②议论的人说泰山、华山、衡山、庐山都没有这种奇异的景象。

(4)两段选文中的山都有高、奇、美的特点。

6.

(1)B

(2)①水中的水藻和荇菜交错纵横,大概是竹子和柏树的影子。

②苏轼住在城上,路过家门都不进入。

(3)吾在是/水决不能攻城

(4)【甲】文:被贬之后的闲散、无所事事、淡泊豁达。【乙】文:做徐州知州带领军民抗洪保城。仕途跌宕起伏,历经坎坷挫折。

7.

(1)①飞奔的马,②冲击,撞击,③同“返”,返回,④来到,到

(2)①(乘船)随着江流飘荡,任凭船随意向东或向西漂流。,②B

(3)A热闹或生机勃勃(从反衬的角度答“清幽”“安静”亦可)?,B悦耳,C(忽)又作草虫鸣切切

(4)共同点:都表达了作者对眼前之景的喜爱(热爱)之情。

不同点:【甲】文还表达了作者想要归隐林泉的隐逸之情;【乙】文还表达了作者未能尽阅奇妙的遗憾之情。

8.

(1)若与平生所闻不合/发书详正/必无所疑乃已

(2)(宜)所诣渊涵博大,莫与抗衡与,勤奋、坚持(或“认真”“严谨”等)

9.

(1)故以法治国/举措而已矣

(2)法令该制裁的,智者不能逃避,勇者不敢争辩。

(3)①亡国,②奉法者强则国强,奉法者弱则国弱

10.

于是

;表情

你的儿子虽然仪表堂堂,但不懂得事务的管理,将来有一天怎能经营一个家呢?

儿子的好坏与父亲的教育有很大的关系。

试卷第4页,总9页

试卷第5页,总9页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读