部编版八年级语文上册第11课 短文二篇 记承天寺夜游 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级语文上册第11课 短文二篇 记承天寺夜游 课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-16 08:58:04 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

读书:闭门书史丛,少有凌云志。

工作:平生五千卷,一字不救饥。

古有一人

一生:“起舞弄清影,何似在人间”。

态度:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

你能根据以上的提示猜出他是谁吗?

第11课

短文两篇

陶弘景

苏

轼

记承天寺夜游

苏轼

学习目标

1.识记相关文学常识及重点文言词语,品味并积累文中写景的优美语句,朗读并背诵课文。

2.学习借景抒情的写作方法,学会把握作者的思想情感。(重点)

3.领会文章的意境,激发热爱祖国河山的情感。

苏轼(1037-1101):

北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏”

,为“唐宋八大

家”之一。1079年,因反对王安石被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。

作者简介

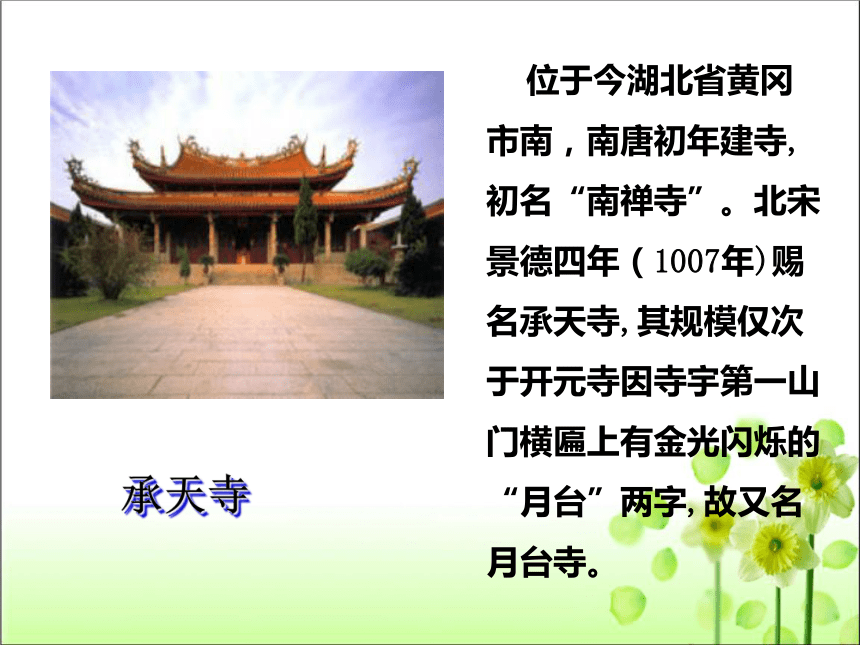

承天寺

位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

朗读课文

要求:参考注释理解课文,掌握文中关键词语的意思,能翻译课文。

遂(

)

未寝(

)

相与(

)

藻(

)

荇(

)

竹柏(

)

qǐn

yǔ

suì

zǎo

xìnɡ

bǎi

字词测评

自由朗读课文,注意生字词的读音。

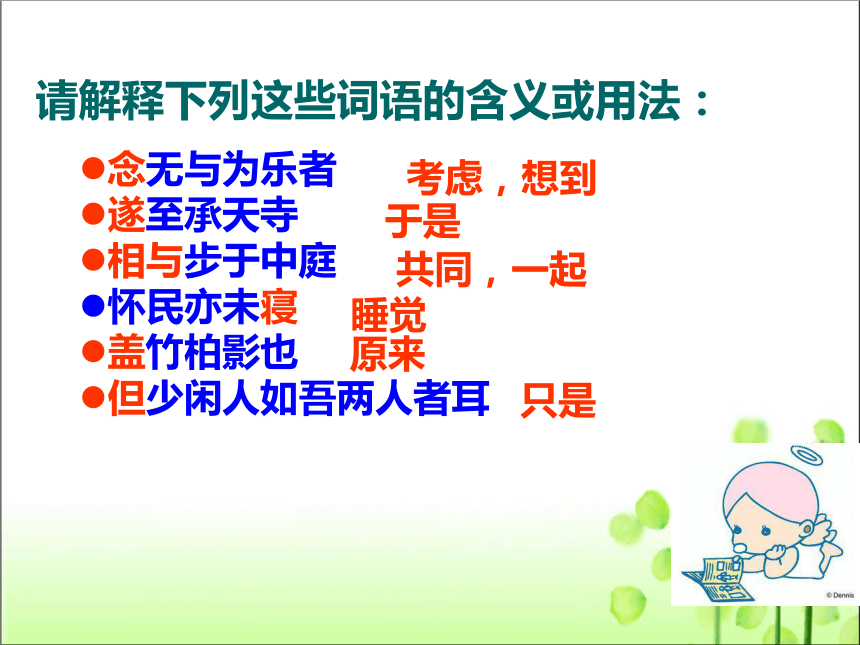

请解释下列这些词语的含义或用法:

念无与为乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

怀民亦未寝

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

考虑,想到

只是

共同,一起

睡觉

于是

原来

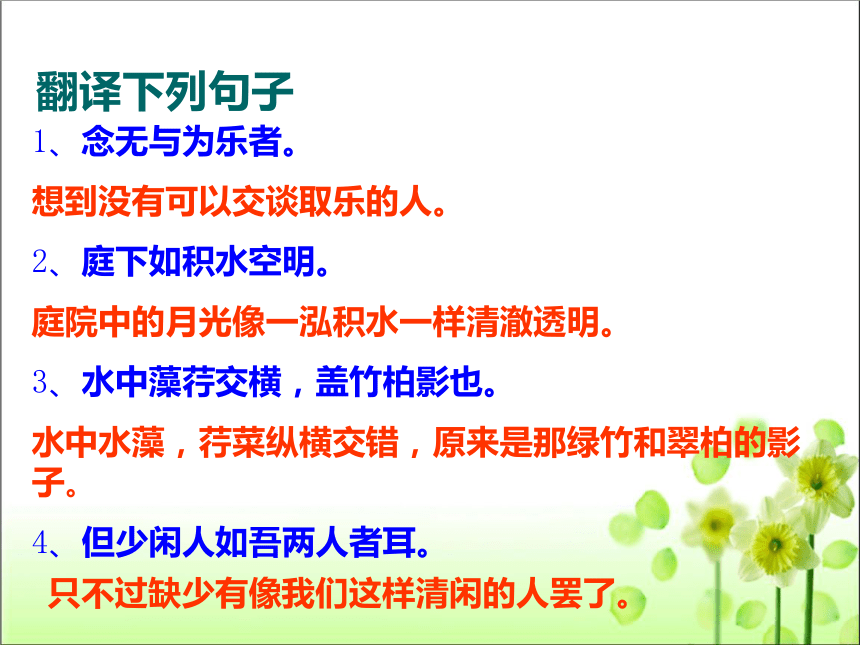

翻译下列句子

1、念无与为乐者。

想到没有可以交谈取乐的人。

2、庭下如积水空明。

庭院中的月光像一泓积水一样清澈透明。

3、水中藻荇交横,盖竹柏影也。

水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。

4、但少闲人如吾两人者耳。

只不过缺少有像我们这样清闲的人罢了。

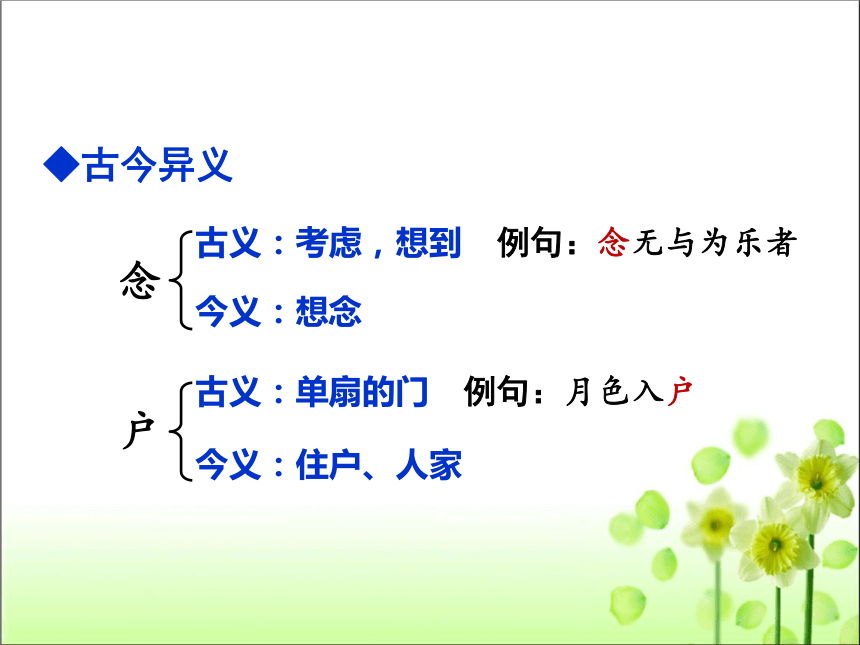

古义:考虑,想到

例句:念无与为乐者

念

今义:想念

古义:单扇的门

例句:月色入户

户

今义:住户、人家

◆古今异义

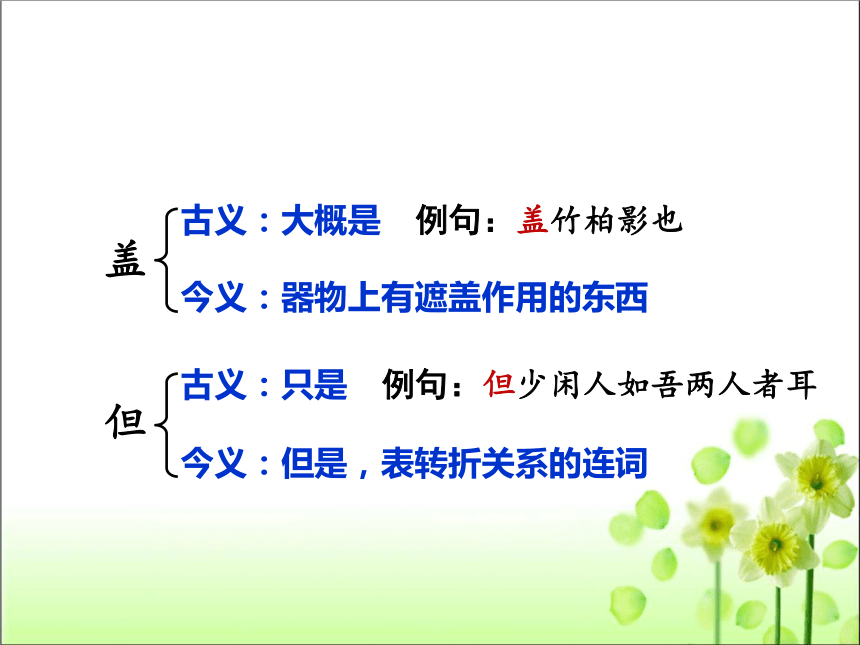

古义:大概是

例句:盖竹柏影也

盖

今义:器物上有遮盖作用的东西

古义:只是

例句:但少闲人如吾两人者耳

但

今义:但是,表转折关系的连词

文言句式

判断句:

盖竹柏影也(“……也”表判断)

省略句:

解衣欲睡(省略主语“余”)

倒装句:

相与步于中庭(状语后置,正常语序应为“相与于中庭步”)

但少闲人如吾两人者耳(定语后置,正常语序应为“但少如吾两人者闲人耳”)

简叙作者的写作思路

欲睡→起行→寻张怀民→相与步于中庭→绘景→抒怀

作者夜游承天寺的行踪:

起行——至(承天寺)——寻(张怀民)——步(中庭)

作者为什么想着在初冬的夜里走出户外?

一方面作者被贬,心情郁闷,想出去走走,另一方面因为月色很美,想去赏月。

“亦”说明张怀民与作者的处境相同,情怀自然也一致。见明月而未寝,体现出被贬官之人的抑郁寡欢之情。

“怀民亦未寝”中的“亦”说明了什么?

“庭下如积水空明,水中藻荇

交横,盖竹柏影也。”

句中无一个“月”

字,却无处不是写皎洁的月光。作者用

“积水空明”四字,比喻庭院中月光的清澈透明。

用

“藻荇交横

”四字,比喻月下美丽的竹柏倒影。以竹柏倒影来烘托月光,给人以水草摇曳的动态之美。

皎皎的月光、婆娑的树影,寂静的庭院构成了一个冰清玉洁的童话世界,映照出朋友之间的友情和作者坦荡的胸怀。这几句历来被认为是写月的神来之笔。

怎样理解作者的连发两问?

作者连发两问,寥寥九字,意味隽永:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲等种种难言之情尽在其中。

文中多处语句体现出了苏轼与张怀民的友谊深厚,试找出一句做简要赏析。

“念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。”

面对美景,只有张怀民可以共乐,而张怀民也没有睡觉,表现了两个人心有灵犀,友情深厚。

文中作者的情感是复杂的,试简要分析包含哪些情感?

文中包含的情感有以下几种:

①赏月的欣喜;②贬谪的悲凉;

③失意的落寞;④自我排遣的达观;

⑤人生的感慨;⑥漫步的悠闲。

1.领悟“闲”之意

入夜即解衣欲睡

见月色入户便欣然起行

与怀民于庭中散步

欣赏月下美景

闲

你是如何理解苏轼所说的“闲人”的含义?

2.领悟“闲”之情

背景资料:元丰二年苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,贬为黄州团练副使。官衔上还加了“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。本文是苏轼在被贬黄州的困苦境遇中写的。

思想感情

苏轼虽被贬到黄州,心情郁闷,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的孤独,抚平心灵的创伤,表现了他的坦荡,旷达面对人生的生活信条。

比较探究

两篇文章都写自然景物,表达的思想感情却有所不同,请简要分析。

《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。文章开头“山川之美,古来共谈”中的“美”字,是山川景物的客观形态,也是作者对山川景物的审美感受——愉悦;“实是欲界之仙都”,将作者对山川景物的热爱、赞美之情表露无遗;“自康乐以来,未复有能与其奇者”,表达了作者的得意之感,与谢公比肩之意溢于言表。

《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨都蕴含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”。月光难得,不免让人欣喜,可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少被贬谪的悲凉与人生的感慨啊!自比“闲人”,则所有意味尽在其中。

1.抓住特征描写景物。

作者抓住月夜这个特点入题,描绘庭院的月景,富有特色。“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”全句无一句写“月”,而又无一字不在写“月”。月光临照,“庭下如积水空明”,可以推见月光之清。月光透过竹叶柏枝,投影在地上,才会形成如此奇妙的景象。作者抓住月光的空明澄澈描绘了一个美妙的月夜之景。

写作特色

2.景中有情,情景交融。

本文虽是写景,但景中有情。作者见“月色入户”则“欣然起行”,欢喜之情溢于言表。“念无与为乐者”“遂”“寻”等无不显露出作者那微妙变化的思想感情。结尾更是用“闲人”表达了作者可以欣赏美景的愉悦之情与遭贬谪的寂寞、苦闷之情,同时又表现出自我排遣内心苦闷的豁达心胸。

板书设计

记承天

寺夜游

议论---

月色入户,夜游赏月

闲

记叙---

描写--月如积水,竹柏如藻、荇

悲凉苦闷

豁达乐观

拓展与积累

调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。

春风又绿江南岸,明月何时照我还”

(北宋.王安石)

关于“月亮”的诗句

“海上生明月,天涯共此时”

(唐·

张九龄)

“举杯邀明月,

对饮成三人。”(李白)

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西.(李白)

课堂总结

同学们,本节课你收获了什么?

课后作业

1.再读教材,加深理解

2.

同步检测题

读书:闭门书史丛,少有凌云志。

工作:平生五千卷,一字不救饥。

古有一人

一生:“起舞弄清影,何似在人间”。

态度:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

你能根据以上的提示猜出他是谁吗?

第11课

短文两篇

陶弘景

苏

轼

记承天寺夜游

苏轼

学习目标

1.识记相关文学常识及重点文言词语,品味并积累文中写景的优美语句,朗读并背诵课文。

2.学习借景抒情的写作方法,学会把握作者的思想情感。(重点)

3.领会文章的意境,激发热爱祖国河山的情感。

苏轼(1037-1101):

北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏”

,为“唐宋八大

家”之一。1079年,因反对王安石被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。

作者简介

承天寺

位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

朗读课文

要求:参考注释理解课文,掌握文中关键词语的意思,能翻译课文。

遂(

)

未寝(

)

相与(

)

藻(

)

荇(

)

竹柏(

)

qǐn

yǔ

suì

zǎo

xìnɡ

bǎi

字词测评

自由朗读课文,注意生字词的读音。

请解释下列这些词语的含义或用法:

念无与为乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

怀民亦未寝

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

考虑,想到

只是

共同,一起

睡觉

于是

原来

翻译下列句子

1、念无与为乐者。

想到没有可以交谈取乐的人。

2、庭下如积水空明。

庭院中的月光像一泓积水一样清澈透明。

3、水中藻荇交横,盖竹柏影也。

水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。

4、但少闲人如吾两人者耳。

只不过缺少有像我们这样清闲的人罢了。

古义:考虑,想到

例句:念无与为乐者

念

今义:想念

古义:单扇的门

例句:月色入户

户

今义:住户、人家

◆古今异义

古义:大概是

例句:盖竹柏影也

盖

今义:器物上有遮盖作用的东西

古义:只是

例句:但少闲人如吾两人者耳

但

今义:但是,表转折关系的连词

文言句式

判断句:

盖竹柏影也(“……也”表判断)

省略句:

解衣欲睡(省略主语“余”)

倒装句:

相与步于中庭(状语后置,正常语序应为“相与于中庭步”)

但少闲人如吾两人者耳(定语后置,正常语序应为“但少如吾两人者闲人耳”)

简叙作者的写作思路

欲睡→起行→寻张怀民→相与步于中庭→绘景→抒怀

作者夜游承天寺的行踪:

起行——至(承天寺)——寻(张怀民)——步(中庭)

作者为什么想着在初冬的夜里走出户外?

一方面作者被贬,心情郁闷,想出去走走,另一方面因为月色很美,想去赏月。

“亦”说明张怀民与作者的处境相同,情怀自然也一致。见明月而未寝,体现出被贬官之人的抑郁寡欢之情。

“怀民亦未寝”中的“亦”说明了什么?

“庭下如积水空明,水中藻荇

交横,盖竹柏影也。”

句中无一个“月”

字,却无处不是写皎洁的月光。作者用

“积水空明”四字,比喻庭院中月光的清澈透明。

用

“藻荇交横

”四字,比喻月下美丽的竹柏倒影。以竹柏倒影来烘托月光,给人以水草摇曳的动态之美。

皎皎的月光、婆娑的树影,寂静的庭院构成了一个冰清玉洁的童话世界,映照出朋友之间的友情和作者坦荡的胸怀。这几句历来被认为是写月的神来之笔。

怎样理解作者的连发两问?

作者连发两问,寥寥九字,意味隽永:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲等种种难言之情尽在其中。

文中多处语句体现出了苏轼与张怀民的友谊深厚,试找出一句做简要赏析。

“念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。”

面对美景,只有张怀民可以共乐,而张怀民也没有睡觉,表现了两个人心有灵犀,友情深厚。

文中作者的情感是复杂的,试简要分析包含哪些情感?

文中包含的情感有以下几种:

①赏月的欣喜;②贬谪的悲凉;

③失意的落寞;④自我排遣的达观;

⑤人生的感慨;⑥漫步的悠闲。

1.领悟“闲”之意

入夜即解衣欲睡

见月色入户便欣然起行

与怀民于庭中散步

欣赏月下美景

闲

你是如何理解苏轼所说的“闲人”的含义?

2.领悟“闲”之情

背景资料:元丰二年苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,贬为黄州团练副使。官衔上还加了“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。本文是苏轼在被贬黄州的困苦境遇中写的。

思想感情

苏轼虽被贬到黄州,心情郁闷,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的孤独,抚平心灵的创伤,表现了他的坦荡,旷达面对人生的生活信条。

比较探究

两篇文章都写自然景物,表达的思想感情却有所不同,请简要分析。

《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。文章开头“山川之美,古来共谈”中的“美”字,是山川景物的客观形态,也是作者对山川景物的审美感受——愉悦;“实是欲界之仙都”,将作者对山川景物的热爱、赞美之情表露无遗;“自康乐以来,未复有能与其奇者”,表达了作者的得意之感,与谢公比肩之意溢于言表。

《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨都蕴含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”。月光难得,不免让人欣喜,可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少被贬谪的悲凉与人生的感慨啊!自比“闲人”,则所有意味尽在其中。

1.抓住特征描写景物。

作者抓住月夜这个特点入题,描绘庭院的月景,富有特色。“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”全句无一句写“月”,而又无一字不在写“月”。月光临照,“庭下如积水空明”,可以推见月光之清。月光透过竹叶柏枝,投影在地上,才会形成如此奇妙的景象。作者抓住月光的空明澄澈描绘了一个美妙的月夜之景。

写作特色

2.景中有情,情景交融。

本文虽是写景,但景中有情。作者见“月色入户”则“欣然起行”,欢喜之情溢于言表。“念无与为乐者”“遂”“寻”等无不显露出作者那微妙变化的思想感情。结尾更是用“闲人”表达了作者可以欣赏美景的愉悦之情与遭贬谪的寂寞、苦闷之情,同时又表现出自我排遣内心苦闷的豁达心胸。

板书设计

记承天

寺夜游

议论---

月色入户,夜游赏月

闲

记叙---

描写--月如积水,竹柏如藻、荇

悲凉苦闷

豁达乐观

拓展与积累

调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。

春风又绿江南岸,明月何时照我还”

(北宋.王安石)

关于“月亮”的诗句

“海上生明月,天涯共此时”

(唐·

张九龄)

“举杯邀明月,

对饮成三人。”(李白)

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西.(李白)

课堂总结

同学们,本节课你收获了什么?

课后作业

1.再读教材,加深理解

2.

同步检测题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读