第16*课 短文二篇 我为什么而活着 课件(共33张PPT) 部编版八年级语文上册

文档属性

| 名称 | 第16*课 短文二篇 我为什么而活着 课件(共33张PPT) 部编版八年级语文上册 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

人为什么活着?

金钱

名利

荣誉

梦想

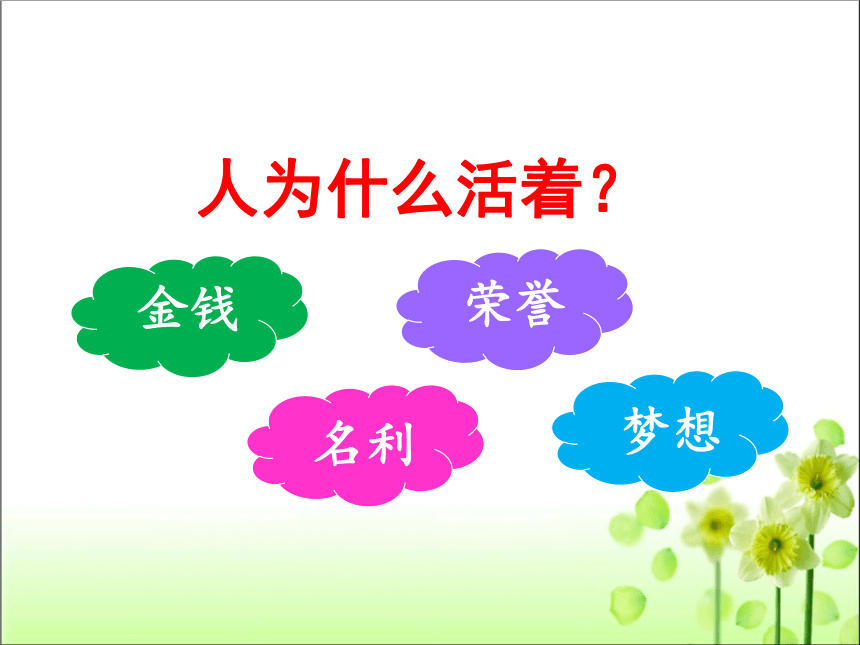

张海迪

邰丽华

海伦·凯勒

第16课

散文二篇

严文井

罗

素

《我为什么而活着》

罗素

学习目标

1.反复诵读课文,理清行文思路,了解哲理散文的特点。(重点)

2.理清文章思路,揣摩文章中重要语句,理解其哲理意蕴。(难点)

3.理解作者崇高的品质和博大的胸襟,树立积极向上的人生观和价值观。

罗素(1872—1970),英国著名哲学家、数学家,20世纪著名的思想家和社会活动家。为表彰他“捍卫人道主义思想和思想自由的多种多样、意义重大的作品”,1950年,被授予诺贝尔文学奖。

作者简介

最具天才的预言

罗素在《中国人的性格》一书中写道:“中国人民日常生活中除了有点懒散和缺乏激情外,大凡聪明能干而又多心多疑。但是,这只是他们性格中的一方面。在另一方面,中国人又很会狂热激动,而且常常是一种集体的狂热激动。正是中国人性格中的这种因素使他们变的不可捉摸,甚至对中国人的将来也难以预料。你可以想象他们中一部分人会变成积极的布尔什维克者、勇敢无畏的抗日救国者、狂热的基督徒或狂热地献身于某个最终宣称自己为绝对统治者的领袖。”

?

罗素的这些言论都写

于1925年以前,他能

预料到中国人对马克

思

、?列宁主义的态

度,预料到中国可能

会发生的抗日战争,

预料到没有外?国人奴

役的、以毛泽东为代

表的中国命运主宰者

的诞生!

《我为什么而活着》:选自《罗素自传》第一卷(商务印书馆2015年版)。胡作玄、赵慧琪译。有改动。本文是《罗素自传》的序言,从中可看出罗素思想的全部内涵,也可以看作罗素生活的宣言书。

写作背景

词语集注

遏制:制止;控制。

飓风:发生在大西洋西部的热带气旋,是一种极强烈的风暴。

濒临:紧接,临近。

俯瞰:俯视。

初读感知

全文采用总分总的结构方式,分为三部分

第一部分(1)明确自己的人生追求。

第二部分(2—4)作者对其人生的三大追求进行具体阐述。第2段:作者大胆率直地表白了追寻爱情的三方面原因。第3段:写作者寻求的三大知识范畴。第4段:出于对人类苦难的同情让作者把目光投向现实世界。

第三部分(5)总结上文:苦难的一身却愿意重活,展示崇高的品质和博大胸襟。

整体感知

说说作者为什么活着。

作者在这篇短文中,开门见山回答作为文章标题提出的问题,他活着的三个理由或三个目标是:①对爱情的渴望;②对知识的追求;③对人类苦难不可遏制的同情。

我为什么而活着

渴望爱情

带来狂喜

摆脱孤寂

体会美好人生境界

作者为什么把追求爱情作为活着的第一条理由?

关于罗素的爱情:

在他漫长的一生中,他爱过不止一个女性,经历过几次婚姻变故,但他始终是真诚的,他说:“在我所爱的那些女人身上,我欠下了很大的人情,如果不是她们,我的心将偏狭的多。”

第3段作者写寻求知识包括了哪几个方面?

1.了解人类心灵;

2.了解星辰为什么发光;

3.理解毕达哥拉斯的思想威力。

人

自然

社会

人类知识

知识链接

罗素一生著书71种,著述涉及哲学、数学、政治、伦理、教育、文学、社会学。

20世纪初,取得了现代数学基础研究的重大成果“罗素悖论”及解决这一悖论的“类型论”。罗素于1950年获诺贝尔文学奖。

95岁高龄完成《罗素自传》。

罗素同情人类苦难的具体内涵是什么?

同情饥饿中的孩子;

同情被压迫被折磨者;

同情无助的老人;

同情全球性的孤独、贫穷和痛苦。

深入探究

罗素认为除了爱情和知识之外,还需要同情心来支配他的一生,你是如何理解的?谈谈你的看法。

对人类苦难的同情心使得作者把目光投向了现实世界,而人间的悲凉和苦难,又引起他“不可遏制”的同情心。

作者需要同情心来支配他的一生,是因为这一追求是另外两个追求的基础,使另外两个追求有了现实意义。

你是如何理解最后一段话的?

这段话再次重申活着的理由,并表明对自己一生的肯定。确实,爱情、知识和同情,写在了罗素生活的旗帜上,高高飘扬。他的追求激情,追求知识,关爱人类,从不同角度塑造了伟人罗素。

罗素一生积极参加社会政治活动,为维护世界和平,多次发表声明和演讲,反对侵略战争。二战期间,还因反战坐了六个月牢。

1955年初,罗素、爱因斯坦和各国科学家发起了禁核签名运动。

1961年,89岁高龄的罗素偕夫人到英国国防部门前静坐示威,被判两个月监禁。

1964年创立罗素和平基金会。

知识链接

对爱情的渴望

对知识的追求

对人类

苦难的同情

是按照境界、感情的由浅入深的逻辑顺序排列的

作者的这三种感情有没有内在的逻辑顺序?

本文在平淡质朴的叙述中,充分显示了作者博大的情怀和崇高的人格

我为何而生

渴望爱情

了解人类的心灵(人类)

爱情带来狂喜

爱情摆脱孤独

爱的结合见到天堂的缩影

追求知识

知道星星为何发光(自然)

理解毕达哥拉斯的力量(社会)

同情苦难

饥饿中的孩子

被压迫被折磨者

孤苦无依的老人

全球性的孤独、贫穷和痛苦

博大的情怀和崇高的人格

精读品味

通过再次阅读,谈谈你对以下句子的理解。

运用比喻,将这三种激情比成飓风,生动形象地告诉我们对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情是作者在漫长一生中奋斗不息的强大精神动力。

1、这三种激情,就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘。

精读品味

句中破折号表示解释说明,后边的语句解释前边的“孤寂”的感觉。意思是说没有爱情滋润的感觉就像亲身经历过可怕孤寂而产生的战栗的感觉,处于这种可怕孤寂中的人,有时会感觉到除了自己,这世界好像再也没有其他生命,自己也似乎走到了生命的尽头,沉在没有情感、没有温暖的无底深渊之中。这孤寂之苦,反衬爱情的给人的充实、喜悦。

2、我寻求爱情,其次是因为爱情可以解除孤寂——那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰那冰冷死寂、深不可测的深渊。

精读品味

爱情和知识把罗索引向美好的理想境界,而对于人类苦难的同情又使他把目光投向了现实世界,这体现了一个伟大思想家拯救人类苦难的良知。

3、爱情与知识,尽可能地把我引向云霄,但是同情总把我带回尘世。

主旨归纳

本文以真挚的态度、凝练的语言道出了作者的人生追求,即寻求爱情、寻求知识和同情人类苦难。

写作特色

1.

语言凝练生动。

本文的语言凝练生动、意蕴深刻,表露出作者独特、细腻的情感体验。

2.

结构严谨,思想深刻。

这篇散文思路清晰,“总—分—总”式的结构严谨周密。全文既充满理性的力量,又有强大的感召力和感染力,字里行间透露出罗素的博大情怀和崇高人格。

我为什么活着

对爱情的渴望

对知识的追求

对人类的怜悯

博大胸怀

板书设计

拓展延伸

作者的三种激情哪一种最能引起你的共鸣?你最(是否)赞同作者的哪一观点?讨论:

1、(渴望)爱情(至高无上、纯洁无瑕之爱情的力量是巨大的)

2、(追求)知识-----人类(了解苦乐);自然科学(科技的威力,现代武器基因工程航天技术;社会科学(三大宗教、马列主义)

3、(同情)苦难者-----战争不幸者、天灾受害者、人祸带难者、贫困无助者、衰老无养者……

课堂总结

同学们,本节课你收获了什么?

课后作业

1.再读教材,加深理解

2.

同步检测题

人为什么活着?

金钱

名利

荣誉

梦想

张海迪

邰丽华

海伦·凯勒

第16课

散文二篇

严文井

罗

素

《我为什么而活着》

罗素

学习目标

1.反复诵读课文,理清行文思路,了解哲理散文的特点。(重点)

2.理清文章思路,揣摩文章中重要语句,理解其哲理意蕴。(难点)

3.理解作者崇高的品质和博大的胸襟,树立积极向上的人生观和价值观。

罗素(1872—1970),英国著名哲学家、数学家,20世纪著名的思想家和社会活动家。为表彰他“捍卫人道主义思想和思想自由的多种多样、意义重大的作品”,1950年,被授予诺贝尔文学奖。

作者简介

最具天才的预言

罗素在《中国人的性格》一书中写道:“中国人民日常生活中除了有点懒散和缺乏激情外,大凡聪明能干而又多心多疑。但是,这只是他们性格中的一方面。在另一方面,中国人又很会狂热激动,而且常常是一种集体的狂热激动。正是中国人性格中的这种因素使他们变的不可捉摸,甚至对中国人的将来也难以预料。你可以想象他们中一部分人会变成积极的布尔什维克者、勇敢无畏的抗日救国者、狂热的基督徒或狂热地献身于某个最终宣称自己为绝对统治者的领袖。”

?

罗素的这些言论都写

于1925年以前,他能

预料到中国人对马克

思

、?列宁主义的态

度,预料到中国可能

会发生的抗日战争,

预料到没有外?国人奴

役的、以毛泽东为代

表的中国命运主宰者

的诞生!

《我为什么而活着》:选自《罗素自传》第一卷(商务印书馆2015年版)。胡作玄、赵慧琪译。有改动。本文是《罗素自传》的序言,从中可看出罗素思想的全部内涵,也可以看作罗素生活的宣言书。

写作背景

词语集注

遏制:制止;控制。

飓风:发生在大西洋西部的热带气旋,是一种极强烈的风暴。

濒临:紧接,临近。

俯瞰:俯视。

初读感知

全文采用总分总的结构方式,分为三部分

第一部分(1)明确自己的人生追求。

第二部分(2—4)作者对其人生的三大追求进行具体阐述。第2段:作者大胆率直地表白了追寻爱情的三方面原因。第3段:写作者寻求的三大知识范畴。第4段:出于对人类苦难的同情让作者把目光投向现实世界。

第三部分(5)总结上文:苦难的一身却愿意重活,展示崇高的品质和博大胸襟。

整体感知

说说作者为什么活着。

作者在这篇短文中,开门见山回答作为文章标题提出的问题,他活着的三个理由或三个目标是:①对爱情的渴望;②对知识的追求;③对人类苦难不可遏制的同情。

我为什么而活着

渴望爱情

带来狂喜

摆脱孤寂

体会美好人生境界

作者为什么把追求爱情作为活着的第一条理由?

关于罗素的爱情:

在他漫长的一生中,他爱过不止一个女性,经历过几次婚姻变故,但他始终是真诚的,他说:“在我所爱的那些女人身上,我欠下了很大的人情,如果不是她们,我的心将偏狭的多。”

第3段作者写寻求知识包括了哪几个方面?

1.了解人类心灵;

2.了解星辰为什么发光;

3.理解毕达哥拉斯的思想威力。

人

自然

社会

人类知识

知识链接

罗素一生著书71种,著述涉及哲学、数学、政治、伦理、教育、文学、社会学。

20世纪初,取得了现代数学基础研究的重大成果“罗素悖论”及解决这一悖论的“类型论”。罗素于1950年获诺贝尔文学奖。

95岁高龄完成《罗素自传》。

罗素同情人类苦难的具体内涵是什么?

同情饥饿中的孩子;

同情被压迫被折磨者;

同情无助的老人;

同情全球性的孤独、贫穷和痛苦。

深入探究

罗素认为除了爱情和知识之外,还需要同情心来支配他的一生,你是如何理解的?谈谈你的看法。

对人类苦难的同情心使得作者把目光投向了现实世界,而人间的悲凉和苦难,又引起他“不可遏制”的同情心。

作者需要同情心来支配他的一生,是因为这一追求是另外两个追求的基础,使另外两个追求有了现实意义。

你是如何理解最后一段话的?

这段话再次重申活着的理由,并表明对自己一生的肯定。确实,爱情、知识和同情,写在了罗素生活的旗帜上,高高飘扬。他的追求激情,追求知识,关爱人类,从不同角度塑造了伟人罗素。

罗素一生积极参加社会政治活动,为维护世界和平,多次发表声明和演讲,反对侵略战争。二战期间,还因反战坐了六个月牢。

1955年初,罗素、爱因斯坦和各国科学家发起了禁核签名运动。

1961年,89岁高龄的罗素偕夫人到英国国防部门前静坐示威,被判两个月监禁。

1964年创立罗素和平基金会。

知识链接

对爱情的渴望

对知识的追求

对人类

苦难的同情

是按照境界、感情的由浅入深的逻辑顺序排列的

作者的这三种感情有没有内在的逻辑顺序?

本文在平淡质朴的叙述中,充分显示了作者博大的情怀和崇高的人格

我为何而生

渴望爱情

了解人类的心灵(人类)

爱情带来狂喜

爱情摆脱孤独

爱的结合见到天堂的缩影

追求知识

知道星星为何发光(自然)

理解毕达哥拉斯的力量(社会)

同情苦难

饥饿中的孩子

被压迫被折磨者

孤苦无依的老人

全球性的孤独、贫穷和痛苦

博大的情怀和崇高的人格

精读品味

通过再次阅读,谈谈你对以下句子的理解。

运用比喻,将这三种激情比成飓风,生动形象地告诉我们对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情是作者在漫长一生中奋斗不息的强大精神动力。

1、这三种激情,就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘。

精读品味

句中破折号表示解释说明,后边的语句解释前边的“孤寂”的感觉。意思是说没有爱情滋润的感觉就像亲身经历过可怕孤寂而产生的战栗的感觉,处于这种可怕孤寂中的人,有时会感觉到除了自己,这世界好像再也没有其他生命,自己也似乎走到了生命的尽头,沉在没有情感、没有温暖的无底深渊之中。这孤寂之苦,反衬爱情的给人的充实、喜悦。

2、我寻求爱情,其次是因为爱情可以解除孤寂——那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰那冰冷死寂、深不可测的深渊。

精读品味

爱情和知识把罗索引向美好的理想境界,而对于人类苦难的同情又使他把目光投向了现实世界,这体现了一个伟大思想家拯救人类苦难的良知。

3、爱情与知识,尽可能地把我引向云霄,但是同情总把我带回尘世。

主旨归纳

本文以真挚的态度、凝练的语言道出了作者的人生追求,即寻求爱情、寻求知识和同情人类苦难。

写作特色

1.

语言凝练生动。

本文的语言凝练生动、意蕴深刻,表露出作者独特、细腻的情感体验。

2.

结构严谨,思想深刻。

这篇散文思路清晰,“总—分—总”式的结构严谨周密。全文既充满理性的力量,又有强大的感召力和感染力,字里行间透露出罗素的博大情怀和崇高人格。

我为什么活着

对爱情的渴望

对知识的追求

对人类的怜悯

博大胸怀

板书设计

拓展延伸

作者的三种激情哪一种最能引起你的共鸣?你最(是否)赞同作者的哪一观点?讨论:

1、(渴望)爱情(至高无上、纯洁无瑕之爱情的力量是巨大的)

2、(追求)知识-----人类(了解苦乐);自然科学(科技的威力,现代武器基因工程航天技术;社会科学(三大宗教、马列主义)

3、(同情)苦难者-----战争不幸者、天灾受害者、人祸带难者、贫困无助者、衰老无养者……

课堂总结

同学们,本节课你收获了什么?

课后作业

1.再读教材,加深理解

2.

同步检测题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读