部编版语文八年级上册第22课《梦回繁华》教学设计 (word版,共11页)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上册第22课《梦回繁华》教学设计 (word版,共11页) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 430.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-17 08:47:13 | ||

图片预览

文档简介

《梦回繁华》教学设计

一、教材解读

《梦回繁华》是部编版八年级语文上册第五单元的最后一课,是一篇自读课文。这一单元是学习说明文的阅读。

单元提示:

1、阅读介绍中国建筑、园林、绘画艺术的章节,可以了解我国人民在这些方面的卓越成就,感受前人的非凡智慧和杰出创造力。而有关动物的文章,则引导我们去发现大自然的奥秘,激发科学探索的兴趣。(人文主题)

2、学习本单元,要把握说明对象的特征。了解文章是如何使用恰当的方法来说明的;还要体会说明文语言严谨、准确的特点,增强思维的条理性和严密性。 (语文素养)

阅读提示:

1、本文以《梦回繁华》为题,介绍《清明上河图》。这一国宝级画作,描摹北宋时期繁华的市井风情,丰富了人们对当时的社会风貌的认识。激发了人们对古代生活的想象。这幅长卷人物众多,场景复杂,但本文介绍的条理分明,细腻具体。并且挖掘出画面背后的社会历史内涵,非常难能可贵。(人文主题)

2、可以先浏览全文了解主要内容,在细读文中的重点段落。细读时要抓住其中的关键语句,梳理各部分的主要内容,看看作者是按怎样的顺序来说明的,阅读时还要注意作者的遣词造句。大量的四字短语,不仅概括力强,而且是文章的语言典雅而富有韵味。(语文素养)

3、《清明上河图》还有很多值得探究之处。例如,有学者认为这幅画有揭示社会问题劝谏宋徽宗之意,表现了画家对国家命运的担忧。课外可以阅读《<清明上河图>的故事》《解读<清明上河图>》《迷一样的<清明上河图>》等书,进一步了解这幅名画。(群文阅读)

此文与前三篇说明文在情感价值方面理解起来难度较大,要增强热爱中华文明的责任感和自豪感,培养学生的家国情怀。

二、设计思路

八上第五单元是学生进入初中以来学习的第一个说明文单元,说明文的知识点比较多,不可能面面俱到,要做到一课一得,因此选择了说明文语言这一教学重点,既能较好巩固前面三课所学内容,又能进一步了解文艺性说明文的特点。

《梦回繁华》作为一篇自读课文此文还肩负着前勾后连的重任,为了落实这一理念,本课堂给予学生学习时间,使其充分调动之前的知识,解决说明文的相关问题。本课语文要素学习,重点关注说明顺序,说明方法主要落实打比方、列数字、摹状貌,说明语言体会四字短语的运用带来的语言特色。

梳理文章写作的脉络,联系自己的介绍构思,体会说明思维该如何严密有条理地展开;学习文章介绍作品的方法,考虑如何将作品介绍得清楚具体、生动形象。总之,说明的目的就是既要介绍清楚准确,又要吸引读者来了解。

三、教学设计

【教学目标】

1、学习课文,了解《清明上河图》在绘画史上的重要地位。

2、熟读课文,掌握作者围绕说明对象的特征,条理分明、细腻具体介绍《清明上河图》的写法。

3、品味作者精彩说明语言的运用,增强热爱中华文明的责任感和自豪感。

【教学重点】

围绕说明对象的特征,条理分明、细腻具体介绍《清明上河图》的写法。

【教学方法】

查阅资料法:课前指导学生查阅有关《清明上河图》的资料,观赏画作,了解图画内容,阅读相关介绍,了解画作背后的故事,带着了解进入课堂学习。

拓展延读法:推荐课后阅读《<清明上河图>的故事》一书, 更深走进《清明上河图》这一国宝级画作,进一步了解我国传统的绘画艺术及其卓越成就,激发对传统文化艺术的热爱,培养欣赏艺术作品的兴趣和能力。

实物欣赏法:由于本文是一篇事物性说明文,说明对象是一幅绘画作品,如果学生没有看过画作,对文章的说明介绍很难产生深刻印象。课堂上提供作品部分图片,图文结合,能帮助学生更好地欣赏画作,理解文章。

【课时安排】1课时

【教学过程】

一、情景导入

孩子们,大家好!今天我们学习的课文是《梦回繁华》,它是由国内著名的画家、美术鉴赏家毛宁所写的,介绍的是传世名作《清明上河图》。下面,我们首先来欣赏这幅国宝级名画。(出示图片)

二、明确学习目标

“这幅长卷人物众多,场景复杂,但本文作者介绍得条理分明、细腻具体,并且挖掘出画面背后的社会历史内涵,堪称难能可贵。”(阅读提示)

本文是如何做到条理分明、细腻具体,并且挖掘出画面背后的社会历史内涵的?这也是我们这节课的学习目标。

三、自主先学

1、读准字音,记准字形,给加点的字注音。

汴 ( ) 梁 题跋( ) 绢 ( )?本 翰 ( ) 林?

田畴( )?料峭( )?簇 ( )拥 漕 ( ) 运 ??

舳( )舻( )? 沉檀( )?? 摄 ( ) 取

遒 ( )?劲 摩肩接踵( )?? 络绎( )不绝?

2、识记重点词语的词义。??

田畴:田地,田野。? 春寒料峭:形容初春微寒。

跋涉:爬山过水,形容旅途艰苦。? 孔道:必经之道。

?内忧外患:指国内的变乱和外来的祸患。? 遒劲:雄健有力。?

摩肩接踵:肩并肩,脚碰脚,形容人很多,很拥挤。踵,脚后跟。?

络绎不绝:形容行人很多,往来不断。?

3、初读收获:本文田绕《清明上河图》,介绍了哪些方面的内容?

【交流点拨】介绍这幅图的历史背景,画的作者,画卷的纵横,作品描绘的内容,画卷特点及历史价值等。

四、合作助学

1、结合注释,浏览全文,概括各段段意,梳理本文脉络。

方法指导:找出各段对结构和内容起关键作用的句子。

如:第1段介绍画卷创作背景。关键句子是“张择端的《清明上河图》便是北宋风俗画作品中最具代表性的一幅。”

----因为这一句引出了本文的说明对象---《清明上河图》。

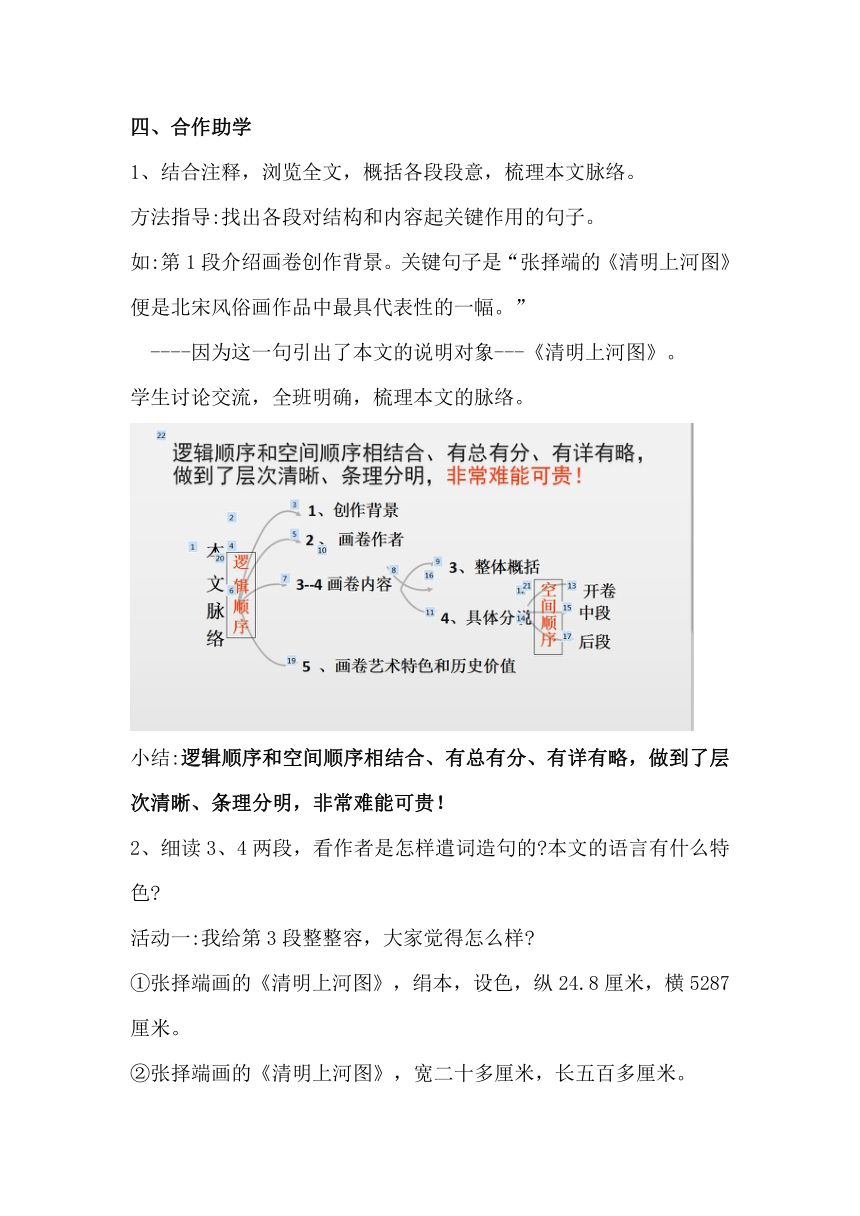

学生讨论交流,全班明确,梳理本文的脉络。

小结:逻辑顺序和空间顺序相结合、有总有分、有详有略,做到了层次清晰、条理分明,非常难能可贵!

2、细读3、4两段,看作者是怎样遣词造句的?本文的语言有什么特色?

活动一:我给第3段整整容,大家觉得怎么样?

①张择端画的《清明上河图》,绢本,设色,纵24.8厘米,横5287厘米。

②张择端画的《清明上河图》,宽二十多厘米,长五百多厘米。

一一此句属于平实说明,通过列数字的说明方法具体准确地介绍了画卷的纵横。

①作品描绘了京城汴梁从城郊、汴河到城内街市的繁荣景象。

②作品描绘了京城汴梁从城内街市、城郊到汴河的繁荣景象。

----此句总领了第四段各部分的内容。

①整个长卷犹如一部乐章,由慢板、柔板,逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味。

②整个长卷人物越来越多,场景越来越复杂。

ー一此句语言典雅生动,采用打比方的说明方法,把画卷比作乐章,形象地表明了画卷疏密相间,错落有致的特点。

活动二:细读第4段,选择自己最喜爱的一个层次进行品读批注,并交流分享。

学习如何做批注:(以第三段为例)

(1)第一句话,介绍了画卷基本信息,让我们眼前仿佛有了一个“画框”。(内容理解)

(2)第二句话,概括了画卷内容,又总领了第四段各部分的内容。(结构提示)

(3)第三句话,用乐章形容画卷,用音乐的快慢形容画卷的疏密,用打比方的说明方法,让我们对画卷有了形象的感受。(语言品析)

(4)三句话就让我们对画卷有了一个整体的把握,令人叹服!(阅读感受)

小结:摹状貌,是通过描写事物的形状或面貌来说明事物特征的说明方法。使被说明对象更形象生动、描写更具体,激发读者兴趣,令读者印象更加深刻,这种说明方法也体现了说明文语言的生动性、形象性。

摹状貌,这种说明方法非常适合在介绍一幅画卷中使用。

活动三:找出第4段的四字短语,品味四字短语的典雅、生动、精炼之美。

城郊(5个四字短语)

疏林薄雾 农舍田畴 春寒料峭 踏青扫墓 长途跋涉

文言的味道,典雅之美

汴河(12个四字短语)

繁华景象 舳舻相接 结构精美 宛如飞虹 车水马龙 热闹非凡 呼唤叫喊 握篙盘索 呼应相接 挥臂助阵 过往行人 无暇一顾 逼真的描摹,生动之美

城内街市(18个四字短语)

高大雄伟 街道纵横 房屋林立 各行各业 无所不备 摩肩接踵

络绎不绝 罗锦布匹 沉檀香料 香烛纸马 医药门诊 看相算命

繁华的展现,精炼之美

教师小结:

整体概括和具体描摹相结合,摹状貌的说明方法,大量四字短语的使用,使得本文呈现出结构之美、点面之美、动静之美、节奏之美、逼真之美、生动之美、典雅之美、精炼之美,非常难能可贵!

3、大胆提出质疑

题目《梦回繁华》能否换成《清明上河图》,为什么?

提示:题目不仅点明了画卷的内容,而且隐含了画卷背后作者的创作动机。同时引发我们无尽的退想?????

曾经繁华的赞叹、失去繁华的感伤、重回繁华的渴望?????

五、检测促学,学以致用

中国画的骄傲——《清明上河图》 黎孟德

《清明上河图》描绘了北宋汴河两岸的景物和清明节这一天人们的生活场景,内容繁而不杂,场面多而不乱,无论状物写人,都合情合理。画卷以萧疏的郊外为开端,一片春风和煦的田园景色。农夫在田间耕作,两个商贩赶着驮炭的驴群姗姗而来,一列行旅,有车骑仆从,正匆匆向城里进发,轿顶上插满了杨柳,一看就知是城里富贵人家扫墓归来。作者在此巧妙地交代了时间、风俗,展开了序幕。画面渐进,路边酒肆、茶摊渐多起来,汴河也繁忙起来。沿河有许多粮仓。靠岸的船只,搭着跳板在卸货。满载货物的船只吃水很深,水面几乎接近船帮,而卸完货的船只,则吃水较浅。河心一艘大船,尾部有八名船夫合力摇桨;河对岸,五名纤夫在拉着船艰难前行。画卷再展,一片宏伟木质拱桥宛如飞虹,横跨河面,以拱桥为中心形成了全图的高潮。一艘大船逆流而上,将要过桥,它高高的桅杆却被桥头挡住了。船上的人有的七手八脚忙着收杆,有的奋力划桨,有的用蒿竿撑住桥洞顶端。桥上岸边挤满了热心观众,帮着出主意。桥的另一边又有一只船迎面驶来,船夫们都站在船尾焦急张望,为双方能否顺利过桥捏一把汗。围绕这一紧急事件,作者远近照应,将这一复杂场面处理得合理有序又扣人心弦。桥上车水马龙,人声鼎沸,热闹非凡。两岸挤满摊贩,店铺林立,百业兴旺。两商贩在街心争夺顾客,而那位顾客则左顾右盼,身子朝右,头却向左望,不知所从。桥上一官员骑马过桥与一小轿相遇,双方奴仆各不相让,旁边有人在看热闹。桥上下来一辆驴车,载满货物的车子惯性下冲,车夫弯腰拱背,奋力抵住;而驴子则松了一把力,摇头晃脑,漫不经心,缆绳也晃悠着,观者注意到此,多会心一笑。临河的茶肆中,茶客们或席间闲谈,或临窗眺望,好不闲适。画的前头是巍峨的城门横断画面,这在绘画创作中是很忌讳的,安排不当就会使画面出现割裂。但见城门前后左右广植树木,使高大的城门不显单调,最妙的是用正在进城的骆驼商队衔接城内外,过渡自然。进城后,画面节奏放缓,城内道路纵横交叉,沿街店铺鳞次栉比,人物举止从容舒缓,或结伴而行,或揖让为礼,有官绅士兵、和尚乞丐、说书卖艺人??城里有官府宅第,有酒楼当铺,铺面上的招牌显示出各行各业:“香醪”、“孙羊店”等,一派繁荣有序的都市景象!《清明上河图》运用中国传统“散点透视”法,将几十里风光人情尽收卷中。远近人物,几笔勾勒就神情兼具,大有城楼房屋,小见铺内刀剪,无不刻画清晰,而又不给人比例失调之感。如此头绪众多、人物繁杂而无一处败笔,真可让人叹为观止!这幅生动地记录了中国12世纪城市生活的巨大风俗画,在我国乃至世界绘画史上都是独一无二的,堪称中国绘画的骄傲。(选自《读懂中国》,有删改)

1. 下面有关《清明上河图》的说法,不符合文意的一项是( )

A. 通过描绘城里富贵人家扫墓归来的情景,巧妙地交代了时间和当地的风俗习惯。

B. 画中巍峨的城楼以及城门内外的繁华热闹的景象,构成了整幅画的最高潮部分。

C. 画中景物,大到城楼,小到刀剪,都刻画得精细清晰,比例协调,无一处败笔。

D. 用“散点透视”法,将几十里风光人情尽收画卷,形象展现了北宋的生活风貌。

作者是按怎样的顺序介绍《清明上河图》纷繁丰富的内容的?为什么这样写?

六、课堂小结

“欣赏艺术作品,不能平面解读艺术作品而应该去立体解读。要结合时代背景,探寻作者的创作动机,这样才能够更深层次揭示作品背后的真正思想内涵。

-----故宫研究院副院长余辉

课文以《梦回繁华》为题,条理分明,细腻具体地介绍了《清明上河图》这一国宝级画作,真是难能可贵,值得我们借鉴学习。

七、拓展延伸

《清明上河图》是我们民族文化的瑰宝,也是我们民族的骄傲。我们应该进一步的了解它,仅仅靠一篇文章,是远远不够的,这个画卷的背后还隐着许许多多的张择端密码,等待着我们去解读。课下推荐大家阅读《<清明上河图>的故事》《解读<清明上河图>》《谜一样的<清明上河图>》。

八、布置作业

1、完成《课时练》有关练习。

2、课下阅读《<清明上河图>的故事》《解读<清明上河图>》《谜一样的<清明上河图>》。

板书设计

梦回繁华

一、教材解读

《梦回繁华》是部编版八年级语文上册第五单元的最后一课,是一篇自读课文。这一单元是学习说明文的阅读。

单元提示:

1、阅读介绍中国建筑、园林、绘画艺术的章节,可以了解我国人民在这些方面的卓越成就,感受前人的非凡智慧和杰出创造力。而有关动物的文章,则引导我们去发现大自然的奥秘,激发科学探索的兴趣。(人文主题)

2、学习本单元,要把握说明对象的特征。了解文章是如何使用恰当的方法来说明的;还要体会说明文语言严谨、准确的特点,增强思维的条理性和严密性。 (语文素养)

阅读提示:

1、本文以《梦回繁华》为题,介绍《清明上河图》。这一国宝级画作,描摹北宋时期繁华的市井风情,丰富了人们对当时的社会风貌的认识。激发了人们对古代生活的想象。这幅长卷人物众多,场景复杂,但本文介绍的条理分明,细腻具体。并且挖掘出画面背后的社会历史内涵,非常难能可贵。(人文主题)

2、可以先浏览全文了解主要内容,在细读文中的重点段落。细读时要抓住其中的关键语句,梳理各部分的主要内容,看看作者是按怎样的顺序来说明的,阅读时还要注意作者的遣词造句。大量的四字短语,不仅概括力强,而且是文章的语言典雅而富有韵味。(语文素养)

3、《清明上河图》还有很多值得探究之处。例如,有学者认为这幅画有揭示社会问题劝谏宋徽宗之意,表现了画家对国家命运的担忧。课外可以阅读《<清明上河图>的故事》《解读<清明上河图>》《迷一样的<清明上河图>》等书,进一步了解这幅名画。(群文阅读)

此文与前三篇说明文在情感价值方面理解起来难度较大,要增强热爱中华文明的责任感和自豪感,培养学生的家国情怀。

二、设计思路

八上第五单元是学生进入初中以来学习的第一个说明文单元,说明文的知识点比较多,不可能面面俱到,要做到一课一得,因此选择了说明文语言这一教学重点,既能较好巩固前面三课所学内容,又能进一步了解文艺性说明文的特点。

《梦回繁华》作为一篇自读课文此文还肩负着前勾后连的重任,为了落实这一理念,本课堂给予学生学习时间,使其充分调动之前的知识,解决说明文的相关问题。本课语文要素学习,重点关注说明顺序,说明方法主要落实打比方、列数字、摹状貌,说明语言体会四字短语的运用带来的语言特色。

梳理文章写作的脉络,联系自己的介绍构思,体会说明思维该如何严密有条理地展开;学习文章介绍作品的方法,考虑如何将作品介绍得清楚具体、生动形象。总之,说明的目的就是既要介绍清楚准确,又要吸引读者来了解。

三、教学设计

【教学目标】

1、学习课文,了解《清明上河图》在绘画史上的重要地位。

2、熟读课文,掌握作者围绕说明对象的特征,条理分明、细腻具体介绍《清明上河图》的写法。

3、品味作者精彩说明语言的运用,增强热爱中华文明的责任感和自豪感。

【教学重点】

围绕说明对象的特征,条理分明、细腻具体介绍《清明上河图》的写法。

【教学方法】

查阅资料法:课前指导学生查阅有关《清明上河图》的资料,观赏画作,了解图画内容,阅读相关介绍,了解画作背后的故事,带着了解进入课堂学习。

拓展延读法:推荐课后阅读《<清明上河图>的故事》一书, 更深走进《清明上河图》这一国宝级画作,进一步了解我国传统的绘画艺术及其卓越成就,激发对传统文化艺术的热爱,培养欣赏艺术作品的兴趣和能力。

实物欣赏法:由于本文是一篇事物性说明文,说明对象是一幅绘画作品,如果学生没有看过画作,对文章的说明介绍很难产生深刻印象。课堂上提供作品部分图片,图文结合,能帮助学生更好地欣赏画作,理解文章。

【课时安排】1课时

【教学过程】

一、情景导入

孩子们,大家好!今天我们学习的课文是《梦回繁华》,它是由国内著名的画家、美术鉴赏家毛宁所写的,介绍的是传世名作《清明上河图》。下面,我们首先来欣赏这幅国宝级名画。(出示图片)

二、明确学习目标

“这幅长卷人物众多,场景复杂,但本文作者介绍得条理分明、细腻具体,并且挖掘出画面背后的社会历史内涵,堪称难能可贵。”(阅读提示)

本文是如何做到条理分明、细腻具体,并且挖掘出画面背后的社会历史内涵的?这也是我们这节课的学习目标。

三、自主先学

1、读准字音,记准字形,给加点的字注音。

汴 ( ) 梁 题跋( ) 绢 ( )?本 翰 ( ) 林?

田畴( )?料峭( )?簇 ( )拥 漕 ( ) 运 ??

舳( )舻( )? 沉檀( )?? 摄 ( ) 取

遒 ( )?劲 摩肩接踵( )?? 络绎( )不绝?

2、识记重点词语的词义。??

田畴:田地,田野。? 春寒料峭:形容初春微寒。

跋涉:爬山过水,形容旅途艰苦。? 孔道:必经之道。

?内忧外患:指国内的变乱和外来的祸患。? 遒劲:雄健有力。?

摩肩接踵:肩并肩,脚碰脚,形容人很多,很拥挤。踵,脚后跟。?

络绎不绝:形容行人很多,往来不断。?

3、初读收获:本文田绕《清明上河图》,介绍了哪些方面的内容?

【交流点拨】介绍这幅图的历史背景,画的作者,画卷的纵横,作品描绘的内容,画卷特点及历史价值等。

四、合作助学

1、结合注释,浏览全文,概括各段段意,梳理本文脉络。

方法指导:找出各段对结构和内容起关键作用的句子。

如:第1段介绍画卷创作背景。关键句子是“张择端的《清明上河图》便是北宋风俗画作品中最具代表性的一幅。”

----因为这一句引出了本文的说明对象---《清明上河图》。

学生讨论交流,全班明确,梳理本文的脉络。

小结:逻辑顺序和空间顺序相结合、有总有分、有详有略,做到了层次清晰、条理分明,非常难能可贵!

2、细读3、4两段,看作者是怎样遣词造句的?本文的语言有什么特色?

活动一:我给第3段整整容,大家觉得怎么样?

①张择端画的《清明上河图》,绢本,设色,纵24.8厘米,横5287厘米。

②张择端画的《清明上河图》,宽二十多厘米,长五百多厘米。

一一此句属于平实说明,通过列数字的说明方法具体准确地介绍了画卷的纵横。

①作品描绘了京城汴梁从城郊、汴河到城内街市的繁荣景象。

②作品描绘了京城汴梁从城内街市、城郊到汴河的繁荣景象。

----此句总领了第四段各部分的内容。

①整个长卷犹如一部乐章,由慢板、柔板,逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味。

②整个长卷人物越来越多,场景越来越复杂。

ー一此句语言典雅生动,采用打比方的说明方法,把画卷比作乐章,形象地表明了画卷疏密相间,错落有致的特点。

活动二:细读第4段,选择自己最喜爱的一个层次进行品读批注,并交流分享。

学习如何做批注:(以第三段为例)

(1)第一句话,介绍了画卷基本信息,让我们眼前仿佛有了一个“画框”。(内容理解)

(2)第二句话,概括了画卷内容,又总领了第四段各部分的内容。(结构提示)

(3)第三句话,用乐章形容画卷,用音乐的快慢形容画卷的疏密,用打比方的说明方法,让我们对画卷有了形象的感受。(语言品析)

(4)三句话就让我们对画卷有了一个整体的把握,令人叹服!(阅读感受)

小结:摹状貌,是通过描写事物的形状或面貌来说明事物特征的说明方法。使被说明对象更形象生动、描写更具体,激发读者兴趣,令读者印象更加深刻,这种说明方法也体现了说明文语言的生动性、形象性。

摹状貌,这种说明方法非常适合在介绍一幅画卷中使用。

活动三:找出第4段的四字短语,品味四字短语的典雅、生动、精炼之美。

城郊(5个四字短语)

疏林薄雾 农舍田畴 春寒料峭 踏青扫墓 长途跋涉

文言的味道,典雅之美

汴河(12个四字短语)

繁华景象 舳舻相接 结构精美 宛如飞虹 车水马龙 热闹非凡 呼唤叫喊 握篙盘索 呼应相接 挥臂助阵 过往行人 无暇一顾 逼真的描摹,生动之美

城内街市(18个四字短语)

高大雄伟 街道纵横 房屋林立 各行各业 无所不备 摩肩接踵

络绎不绝 罗锦布匹 沉檀香料 香烛纸马 医药门诊 看相算命

繁华的展现,精炼之美

教师小结:

整体概括和具体描摹相结合,摹状貌的说明方法,大量四字短语的使用,使得本文呈现出结构之美、点面之美、动静之美、节奏之美、逼真之美、生动之美、典雅之美、精炼之美,非常难能可贵!

3、大胆提出质疑

题目《梦回繁华》能否换成《清明上河图》,为什么?

提示:题目不仅点明了画卷的内容,而且隐含了画卷背后作者的创作动机。同时引发我们无尽的退想?????

曾经繁华的赞叹、失去繁华的感伤、重回繁华的渴望?????

五、检测促学,学以致用

中国画的骄傲——《清明上河图》 黎孟德

《清明上河图》描绘了北宋汴河两岸的景物和清明节这一天人们的生活场景,内容繁而不杂,场面多而不乱,无论状物写人,都合情合理。画卷以萧疏的郊外为开端,一片春风和煦的田园景色。农夫在田间耕作,两个商贩赶着驮炭的驴群姗姗而来,一列行旅,有车骑仆从,正匆匆向城里进发,轿顶上插满了杨柳,一看就知是城里富贵人家扫墓归来。作者在此巧妙地交代了时间、风俗,展开了序幕。画面渐进,路边酒肆、茶摊渐多起来,汴河也繁忙起来。沿河有许多粮仓。靠岸的船只,搭着跳板在卸货。满载货物的船只吃水很深,水面几乎接近船帮,而卸完货的船只,则吃水较浅。河心一艘大船,尾部有八名船夫合力摇桨;河对岸,五名纤夫在拉着船艰难前行。画卷再展,一片宏伟木质拱桥宛如飞虹,横跨河面,以拱桥为中心形成了全图的高潮。一艘大船逆流而上,将要过桥,它高高的桅杆却被桥头挡住了。船上的人有的七手八脚忙着收杆,有的奋力划桨,有的用蒿竿撑住桥洞顶端。桥上岸边挤满了热心观众,帮着出主意。桥的另一边又有一只船迎面驶来,船夫们都站在船尾焦急张望,为双方能否顺利过桥捏一把汗。围绕这一紧急事件,作者远近照应,将这一复杂场面处理得合理有序又扣人心弦。桥上车水马龙,人声鼎沸,热闹非凡。两岸挤满摊贩,店铺林立,百业兴旺。两商贩在街心争夺顾客,而那位顾客则左顾右盼,身子朝右,头却向左望,不知所从。桥上一官员骑马过桥与一小轿相遇,双方奴仆各不相让,旁边有人在看热闹。桥上下来一辆驴车,载满货物的车子惯性下冲,车夫弯腰拱背,奋力抵住;而驴子则松了一把力,摇头晃脑,漫不经心,缆绳也晃悠着,观者注意到此,多会心一笑。临河的茶肆中,茶客们或席间闲谈,或临窗眺望,好不闲适。画的前头是巍峨的城门横断画面,这在绘画创作中是很忌讳的,安排不当就会使画面出现割裂。但见城门前后左右广植树木,使高大的城门不显单调,最妙的是用正在进城的骆驼商队衔接城内外,过渡自然。进城后,画面节奏放缓,城内道路纵横交叉,沿街店铺鳞次栉比,人物举止从容舒缓,或结伴而行,或揖让为礼,有官绅士兵、和尚乞丐、说书卖艺人??城里有官府宅第,有酒楼当铺,铺面上的招牌显示出各行各业:“香醪”、“孙羊店”等,一派繁荣有序的都市景象!《清明上河图》运用中国传统“散点透视”法,将几十里风光人情尽收卷中。远近人物,几笔勾勒就神情兼具,大有城楼房屋,小见铺内刀剪,无不刻画清晰,而又不给人比例失调之感。如此头绪众多、人物繁杂而无一处败笔,真可让人叹为观止!这幅生动地记录了中国12世纪城市生活的巨大风俗画,在我国乃至世界绘画史上都是独一无二的,堪称中国绘画的骄傲。(选自《读懂中国》,有删改)

1. 下面有关《清明上河图》的说法,不符合文意的一项是( )

A. 通过描绘城里富贵人家扫墓归来的情景,巧妙地交代了时间和当地的风俗习惯。

B. 画中巍峨的城楼以及城门内外的繁华热闹的景象,构成了整幅画的最高潮部分。

C. 画中景物,大到城楼,小到刀剪,都刻画得精细清晰,比例协调,无一处败笔。

D. 用“散点透视”法,将几十里风光人情尽收画卷,形象展现了北宋的生活风貌。

作者是按怎样的顺序介绍《清明上河图》纷繁丰富的内容的?为什么这样写?

六、课堂小结

“欣赏艺术作品,不能平面解读艺术作品而应该去立体解读。要结合时代背景,探寻作者的创作动机,这样才能够更深层次揭示作品背后的真正思想内涵。

-----故宫研究院副院长余辉

课文以《梦回繁华》为题,条理分明,细腻具体地介绍了《清明上河图》这一国宝级画作,真是难能可贵,值得我们借鉴学习。

七、拓展延伸

《清明上河图》是我们民族文化的瑰宝,也是我们民族的骄傲。我们应该进一步的了解它,仅仅靠一篇文章,是远远不够的,这个画卷的背后还隐着许许多多的张择端密码,等待着我们去解读。课下推荐大家阅读《<清明上河图>的故事》《解读<清明上河图>》《谜一样的<清明上河图>》。

八、布置作业

1、完成《课时练》有关练习。

2、课下阅读《<清明上河图>的故事》《解读<清明上河图>》《谜一样的<清明上河图>》。

板书设计

梦回繁华

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读