2021-2022学年语文人教统编版八年级上册单元达标测试 第四单元(含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年语文人教统编版八年级上册单元达标测试 第四单元(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 130.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-17 15:23:42 | ||

图片预览

文档简介

第四单元

1.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.蔓延 前仆后继 提纲挈领 揠旗息鼓

B.卑微 优柔寡断 穷兵黩武 明火执仗

C.脉博 同仇敌忾 利令智昏 沽名钓誉

D.牛犊 贻笑大方 提心吊胆 日幕途穷

2.下列句中标点符号使用完全正确的一项是( )

A.我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的,青布棉袍黑布马褂的背影。

B.哪怕只有碗那样粗细,它却努力向上发展,高到丈许,两丈、参天耸立,不折不挠,对抗着西北风。

C.让我们赞美生命,赞美那毁灭不掉的生命吧!

D.牛肝菌色如牛肝,滑;嫩;鲜;香,很好吃。

3.下列加粗词语使用有误的一项是( )

A.虽然他兴味盎然地分享着自己的成功经验,但当他看到大家应付的表情时,那种失望的感觉在他心里潜滋暗长了。

B.他十分感激那个帮助他的素未谋面的好心人。

C.面对欺压与凌辱,勇者拔刀而起,怯者引颈受戮。

D.他这个人一向淡泊名利,为人坦荡如砥。

4.下列文学文化常识表述有误的一项是( )

A.《春》《背影》的作者是朱自清,他善于通过精确的观察,写出细腻的内心感受。

B.十九世纪法国浪漫主义作家雨果的主要作品有《巴黎圣母院》《悲惨世界》等。

C.“出淤泥而不染”的莲花自古是坚贞高洁的象征,荷花、芙蕖等为莲花的别称。

D.古人以山北水南为“阳”,山南水北为“阴”。“阴阳割昏晓”的“阳”指泰山北面。

5.下列句中加粗的“暖”与例句中的“暖”含义相同的一项是( )

例句:老父过铁道为儿买橘,这一暖心之举感动了众人。

A.天暖了,不用穿大衣了。

B.百花村社区举行包粽子比赛,为“情系端午”活动暖场。

C.重庆90后暖男手绘漫画,教父亲使用银行查询系统。

D.今年五月,汽车市场回暖明显,呈良好的发展态势。

6.下列对修辞手法及其作用分析不正确的一项是( )

A.气宇轩昂的喜鹊,常伫立在最高的枝头,喳喳的鸣叫声略带金属质感,又不失婉转,闻之让人心悦。(运用拟人的修辞手法,写出了喜鹊的气度不凡,表达了作者对喜鹊的喜爱、欣赏之情)

B.淄博山水如画。如果说博山、溜川、沂源的风景如同一气呵成的写意山水画,那么桓台马踏湖就是工笔细作的江南画风。(运用比喻的修辞手法,写出了淄博的山水之美,同时又区分了“博山、淄川、沂源”与“桓台马踏湖”风景的不同风格)

C.在浪漫中呼吸的巴黎,在历史中行走的罗马,在花园里游憩的新加坡……为我们提供了城市建设管理中的“他山之石”。(运用排比的修辞手法,写出了可供城市建设借鉴的多个角度)

D.我们用什么来丈量时间呢?是读完一本书还是刷完朋友圈?我们用什么来记录青春呢?是厚积薄发还是碌碌无为?(运用了反问的修辞手法,提醒“我们”要珍惜时间,用读书积累来让青春过得有意义)

7.阅读文段并回答问题。

①到南京时,有朋友约去游逛,勾留了一日;第二日上午便须渡江到浦口,下午上车北去。父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房,甚是仔细。但他终于不放心,怕茶房不妥帖;颇踌躇了一会。其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有什么要紧的了。他踌躇了一会,终于决定还是自己送我去。我再三劝他不必去;他只说:“不要紧,他们去不好!”

②我们过了江,进了车站。我买票,他忙着照看行李。行李太多了,得向脚夫行些小费才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可,但他终于讲定了价钱;就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子;我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂;他们只认得钱,托他们只是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

③我说道:“爸爸,你走吧。”他往车外看了看说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒珊地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪。怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

(1)课文全文共写了“我”的四次流泪,选文第③段写了其中的两次流泪,请根据提示分别概括这两次流泪。

伤心之泪——______——______——思念之泪

(2)请从词语运用或者人物描写的角度赏析下面句子。

他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。

(3)下面句子运用了哪种修辞手法?你怎样理解这句话?

我那时真是聪明过分。

8.阅读下文,回答问题。

松树的风格

①去年冬天,我从英德到连县去,沿途看到松树郁郁苍苍,生气勃勃,傲然屹立。虽是坐在车子上,一棵棵松树一晃而过,但它们那种不畏风霜的姿态,却使人油然而生敬意,久久不忘。当时很想把这种感觉写下来,但又不能写成。前两天在虎门和中山大学中文系的师生们座谈时,又谈到这一点,希望青年同志们能和松树一样,成长为具有松树的风格,也就是具有共产主义风格的人。现在把当时的感觉写出来,与大家共勉。

②我对松树怀有敬佩之心不自今日始。自古以来,多少人就歌颂过它,赞美过它,把它作为崇高的品质的象征。

③你看它不管是在悬崖的缝隙间也好,不管是在贫瘠的土地上也好,只要有一粒种子,这粒种子也不管是你有意种植的,还是随意丢落的,也不管是风吹来的,还是从飞鸟的嘴里跌落的,总之,只要有一粒种子,它就不择地势,不畏严寒酷热,随处茁壮地生长起来了。它既不需要谁来施肥,也不需要谁来灌溉。狂风吹不倒它,洪水淹不没它,严寒冻不死它,干旱旱不坏它。它只是一味地无忧无虑地生长。松树的生命力可谓强矣!松树要求于人的可谓少矣!这是我每看到松树油然而生敬意的原因之一。

④我对松树怀有敬意的更重要的原因却是它那种自我牺牲的精神。你看,松树的干是用途极广的木材,并且是很好的造纸原料;松树的叶子可以提制挥发油;松树的脂液可制松香、松节油,是很重要的工业原料;松树的根和枝又是很好的燃料。更不用说在夏天,它用自己的枝叶挡住炎炎烈日,叫人们在如盖的绿荫下休憩;在黑夜,它可以劈成碎片做成火把,照亮人们前进的路。总之一句话,为了人类,它的确是做到了“粉身碎骨”的地步了。

⑤要求于人的甚少,给予人的甚多,这就是松树的风格。

⑥鲁迅先生说的“我吃的是草,挤出来的是牛奶,血”,也正是松树的风格的写照。

⑦自然,松树的风格中还包含着乐观主义的精神。你看它无论在严寒霜雪中,还是在盛夏烈日中,总是精神奕奕,从来都不知道什么叫作忧郁和畏惧。

⑧我常想:杨柳婀娜多姿,可谓妩媚极了,桃李绚烂多彩,可谓鲜艳极了,但它们只是给人一种外表好看的印象,不能给人以力量。松树却不同,它可能不如杨柳与桃李那么好看,但它却给人以启发,以深思和勇气,尤其是想到它那种崇高的风格的时候,不由人不油然而生敬意。

⑨我每次看到松树,想到它那种崇高的风格的时候,就联想到共产主义风格。

⑩我想,所谓共产主义风格,应该就是要求人的甚少,而给予人的却甚多的风格;所谓共产主义风格,应该就是为了人民的利益和事业不畏任何牺牲的风格。

?每一个具有共产主义风格的人,都应该像松树一样,不管在怎样恶劣的环境下,都能茁壮地生长,顽强地工作,永不被困难吓倒,永不屈服于恶劣环境。每一个具有共产主义风格的人,都应该具有松树那样的崇高品质,人民需要我们做什么,我们就去做什么,只要是为了人民的利益,粉身碎骨,赴汤蹈火,也在所不惜,而且毫无怨言,永远浑身洋溢着革命的乐观主义的精神。

?具有这种共产主义风格的人是很多的。在革命艰苦的年代里,在白色恐怖的日子里,多少人不管环境的恶劣和情况的险恶,为了人民的幸福,他们忍受了多少的艰难困苦,做了多少有意义的工作啊!他们贡献出所有的精力,甚至最宝贵的生命。就是在他们临牺牲的一刹那间,他们想的不是自己,而是人民和祖国甚至全世界的将来。然而,他们要求于人的是什么呢?什么也没有。这不由得使我们想起松树的崇高的风格!

?在社会主义革命和社会主义建设的日子里,多少人不顾个人的得失,不顾个人的辛劳,夜以继日,废寝忘食,为加速我们的革命和建设而不知疲倦地苦干着。在他们的意念中,一切都是为了把社会主义革命进行到底,为了迅速改变我国“一穷二白”的面貌,为了使人民的生活过得更好。这又不由得使我们想起松树的崇高的风格!

?具有这种风格的人是越来越多了。这样的人越多,我们的革命和建设也就会越快。我希望每个人都能像松树一样具有坚强的意志和崇高的品质;我希望每个人都成为具有共产主义风格的人。

(作者:陶铸。有删改)

(1).“我”对松树怀有敬佩之心的原因是什么?

(2).请从修辞角度赏析文中画线句子。

狂风吹不倒它,洪水淹不没它,严寒冻不死它,干旱旱不坏它。

(3).文中第⑧段运用了什么写作手法?有什么作用?

(4).联系全文,简要分析结尾段的作用。

9.阅读下面材料,按要求答题。

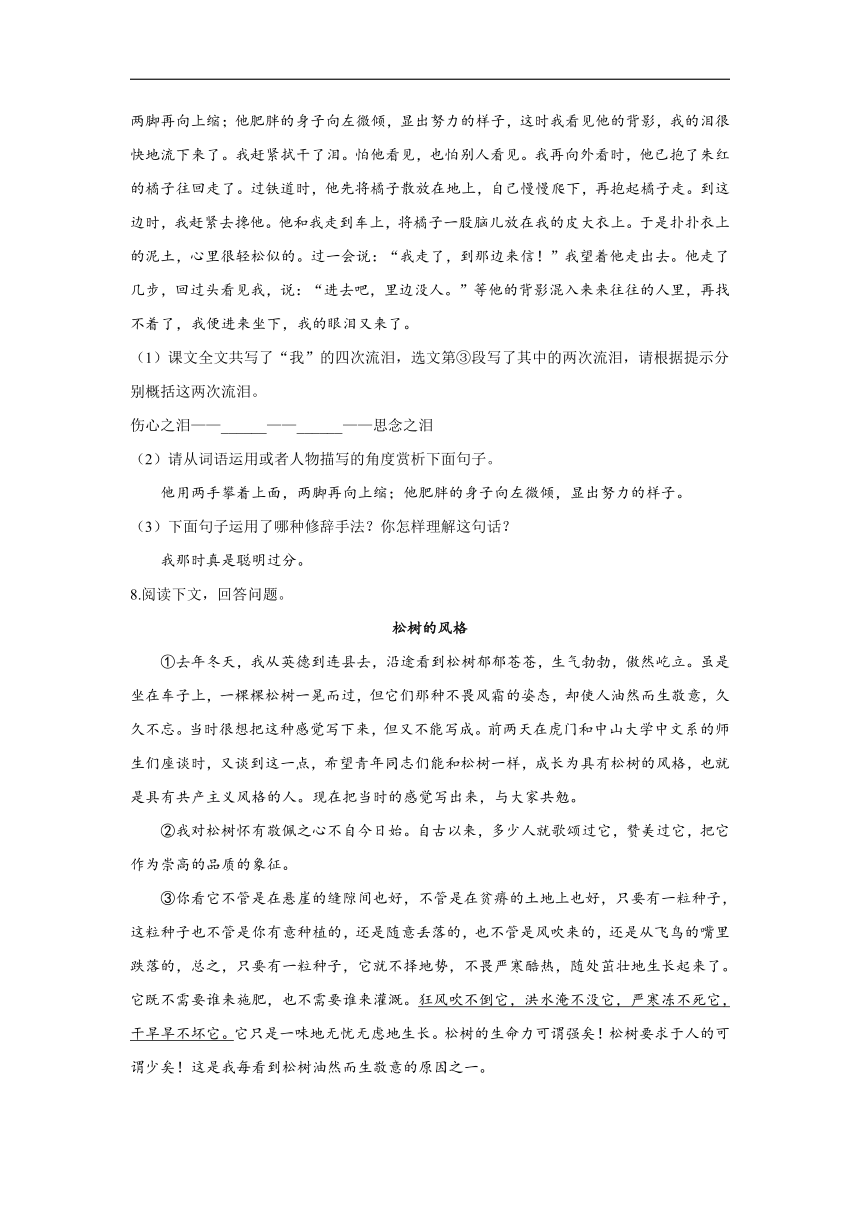

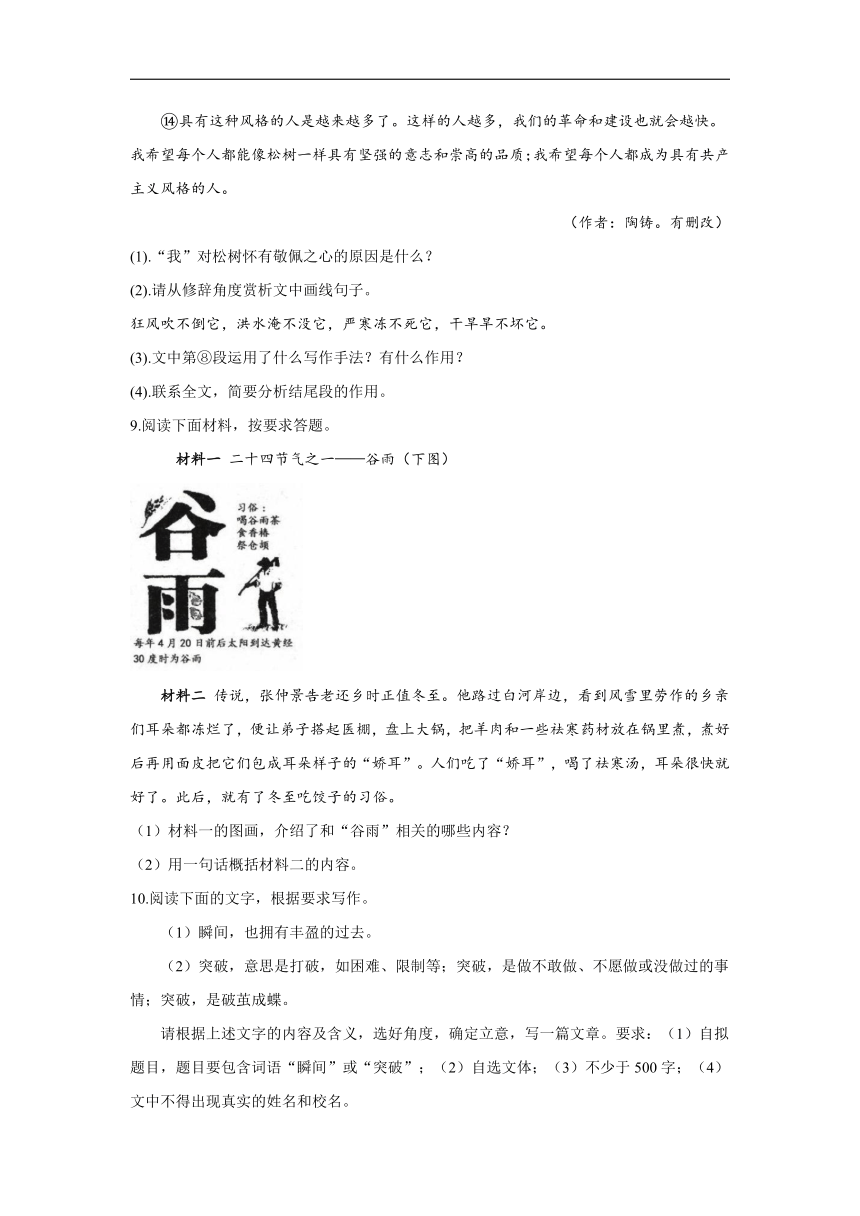

材料一 二十四节气之一——谷雨(下图)

材料二 传说,张仲景告老还乡时正值冬至。他路过白河岸边,看到风雪里劳作的乡亲们耳朵都冻烂了,便让弟子搭起医棚,盘上大锅,把羊肉和一些祛寒药材放在锅里煮,煮好后再用面皮把它们包成耳朵样子的“娇耳”。人们吃了“娇耳”,喝了祛寒汤,耳朵很快就好了。此后,就有了冬至吃饺子的习俗。

(1)材料一的图画,介绍了和“谷雨”相关的哪些内容?

(2)用一句话概括材料二的内容。

10.阅读下面的文字,根据要求写作。

(1)瞬间,也拥有丰盈的过去。

(2)突破,意思是打破,如困难、限制等;突破,是做不敢做、不愿做或没做过的事情;突破,是破茧成蝶。

请根据上述文字的内容及含义,选好角度,确定立意,写一篇文章。要求:(1)自拟题目,题目要包含词语“瞬间”或“突破”;(2)自选文体;(3)不少于500字;(4)文中不得出现真实的姓名和校名。

【提示:请结合你在“单元写作专练”中学习到的“一材多用”的方法,试着用你准备的生活素材来写作。】

答案以及解析

1.答案:B

解析:A项“揠旗息鼓”应为“偃旗息鼓”;C项“脉博”应为“脉搏”;D项“日幕途穷”应为“日暮途穷”。

2.答案:C

解析:A项“肥胖的”后面用顿号;B项“两丈”之后用逗号;D项“滑”“嫩”“鲜”“香”之间用逗号。

3.答案:D

解析:“坦荡如砥”的意思是宽广平坦得像磨刀石。用在此处不符合语境。

4.答案:D

解析:古人以山南水北为“阳”,山北水南为“阴”。“阴阳割昏晓”的“阳”指泰山南面。

5.答案:C

解析:例句中的“暖”指温暖人心、细心体贴,与C项中的“暖”含义相同。A项中的“暧”

指暖和;B项中的“暖”指使气氛活跃;D项中的“暖”指向好的方面发展。

6.答案:D

解析:本题考查理解修辞手法及其作用的能力。D项,“我们用什么来丈量时间呢”是问句,但不是反问句,因为后边有“是读完一本书还是刷完朋友圈”这个选择问句作答案,所以D项可以看作两个设问句。括号里应改为“运用了设问的修辞手法,提醒‘我们’要珍惜时间,用读书积累来让青春过得有意义”。

7.答案:(1)感动之泪;分别之泪

(2)【示例一】词语运用角度:运用“攀”“缩”“微倾”等词语,准确形象且生动地呈现出父亲过月台时的艰难情形,突出地表现父亲对“我”的爱和“我”对父亲的感激之情。

【示例二】人物描写角度:这句话运用生动形象的动作描写,刻画了父亲攀爬栏杆

时的情景,从父亲攀爬月台的艰难情状中突出父亲对“我”的爱和“我”对父亲的

感激之情。

(3)运用了反语的修辞手法,强调“我”那时对父亲的不理解。

解析:(1)本题考查概括文章内容的能力。第③段中,“我”第一次流泪是因为看到父亲给“我”买橘子时蹒跚的背影,感动于父亲的关爱;第二次是“我”看着父亲的背影消失在人群中,因不舍、担忧而流下的分别之泪。

(2)本题考查鉴赏语句的能力。从词语运用的角度赏析,主要从动词、形容词、副词等方面入手。具体分析本句可知,该句运用了大量的动词,准确生动,从这些动词中可以看出父亲过月台时的艰难,从而表现出了父亲对“我”的爱,“我”对父亲的感激之情油然而生。从人物描写的角度进行赏析,即是对该句的动作描写进行赏析。

(3)本题考查理解修辞手法及其作用的能力。“聪明”词是反语,强调“我”那时对父亲的不理解。

8.答案:(1).①松树生命力顽强。②松树要求于人的很少。③松树有自我牺牲精神。④松树有乐观主义精神。

(2).运用排比的修辞手法,通过“狂风”“洪水”“严寒”“干旱”写松树遇到的困难之多,通过“吹不倒”“淹不没”“冻不死”“旱不坏”写松树面对困难时的坚强,这样写使语言充满气势,表达了作者对松树强烈的敬佩之情。

(3).对比。将没有好看外表的松树与婀娜多姿的杨柳、绚烂多彩的桃李进行对比,突出松树能给人以启发,以深思和勇气的特点,表达了作者对松树的赞美和崇高敬意。

(4).①内容上,点明中心,提出希望,希望每一个人都像松树一样具有坚强意志和崇高品质,具有共产主义风格。②结构上,首尾呼应,照应文章开篇的内容,使结构更完整。

解析:(1).本题考查概括文章内容。题目要求回答作者“对松树怀有敬佩之心的原因”,通读全文可知,作者在第①③④⑤⑥⑦⑧段叙述了对松树怀有敬佩之心的原因。锁定这些段落提取关键信息,分点进行概括即可得出答案。

(2).本题考查从修辞角度赏析语句。首先观察句子,不难判断出运用了排比的修辞手法。接着分析句子内容:“狂风”“洪水”“严寒”“干旱”写松树遇到的困难很多,“吹不倒”“淹不没”“冻不死”“早不坏”写松树面对困难时的坚强。然后分析运用排比的作用——使语言充满气势,以及其中蕴含的作者的情感——对松树的敬佩之情。

(3).本题考查分析写作手法及其作用。仔细阅读第⑧段内容可知,文段写了杨柳、桃李外表好看却不能给人以力量,松树虽不好看却能给人以力量,由此可判断运用了对比的写作手法。对比的一般作用有:突出某一方的某种特点,表达作者的某种感情。就本题而言,作者将杨柳、桃李与松树作对比,突出了松树能给人启发的特点,表达了对松树的赞美和崇高敬意。

(4).本题考查分析结尾段的作用。段落作用要从结构和内容两方面回答。结尾段的作用主要有:点明中心,升华主题;总结全文;首尾呼应;照应前文;等等。就本题而言,在内容上,“我希望每个人都能像松树一样……都成为具有共产主义风格的人”点明了中心,提出了希望;在结构上,结合前文可知,与第①段的内容相互照应,使得文章结构更完整。

9.答案:(1)①时间的确定②习俗③寓意(雨水增多,滋养谷物生长)④农民进入农忙时节

(2)冬至吃饺子习俗的来历。

解析:(1)解答本题,要认真分析图画,明确图画内容,注意其中的图案和文字。首先观察图画中经过艺术化处理的“谷雨”二字,由其图案构成可知,这交代了谷雨节气的寓意,即雨水增多,滋养谷物生长。其次观察右边一个人肩扛锄头的图案及其上方的文字,该图案意为从谷雨开始农民进入农忙时节,其上方的文字交代了谷雨的习俗。最后阅读图画最下面的文字,这些文字交代了谷雨的具体时间。据此整合作答即可。

(2)根据对第二则材料的分析,联系材料的最后一句“此后,就有了冬至吃饺子的习俗”,可知这段材料介绍的就是冬至吃饺子习俗的由来。

10.答案:例文:

突破自我,寻觅光明

休对故人思故国,且将新火试新茶,诗酒趁年华。

——苏轼

我在亘古的绘画世界中行走,失意、误会接踵而至,如同一柄长枪,挑碎我的梦想,又似无边的黑暗,吞噬着我心中的光明。

周末,我来到你的画室,静静地欣赏着你的《小儿摘莲图》,静静地走进你的画里。未曾想因为遇到了你和你的画,我学会了突破黑暗,寻觅光明。

你跟我一样,也是一位绘画爱好者,你心中同样有着大画家的梦。但面对应试教育的魔棒,你曾彷徨过,苦闷过,那么多美术爱好者,不得不放下手中的画笔,沉浸在数字、字母的队伍里,纵有万般天赋,也只能埋没在厚厚的试卷里,再也不起任何波澜。面对这样的情景,你怎么办呢?我以为你会一蹶不振从此沉沦,但你却突破眼前的无边黑暗,寻觅更多的光明。

20年前,学校条件差,冬天室内温度零下几度,没有取暖设施,你也不在乎;夏天室内不透风,天气闷热,你就光着膀子干。在你的记忆里,没有星期天,没有节假日,只有那些颜料、画笔、宣纸与你为伴。功夫不负有心人,你终于找到了名师,成就了今天的绘画天地。

你画室的左面墙上挂着一幅别致的图画。这幅画画的是两三棵青绿的白菜和一只蝉,笔触细腻,线条精练,连两根蝉须也能看清楚。整幅画上只有青绿色与淡褐色,衬着洁白的纸张,使人不由得赞叹:“多么生动逼真的绘画作品呀!”

你对我说,青山不改,成败得失不足挂齿,纵然身陷无边黑暗,也要用乐观的心态和坚定的信念,突破黑暗,寻觅光明。如果此处没有光亮,也要闪耀自己独特的光芒,在黑暗之处开遍繁花。

走出你的画室,希望已盈满胸怀,我看见黑暗的夜被撕开了一道口子,裂缝里,透出光明。

回到家里,我默默地拿出画笔、宣纸……

解析:【写作思路】词语“瞬间”强调的是一眨眼的工夫、转瞬之间,这是从时间上对选材作出限定,要求表达的是“触动”你的某一个瞬间,而不是长时间。这个“瞬间”,可以是人与人之间的某个“瞬间”,可以是自然万物的某个“瞬间”,可以是某句诗词引发的“瞬间”,可以是某个电影镜头引发的“瞬间”……由“瞬间”表达出自己的感悟即可。至于“突破”,可以是突破具体的困难、障碍,也可以是突破某种无形的观念、藩篱等。选材行文要重在表达出“突破”前后所形成的鲜明对比,以此来凸显文章主旨。

1.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.蔓延 前仆后继 提纲挈领 揠旗息鼓

B.卑微 优柔寡断 穷兵黩武 明火执仗

C.脉博 同仇敌忾 利令智昏 沽名钓誉

D.牛犊 贻笑大方 提心吊胆 日幕途穷

2.下列句中标点符号使用完全正确的一项是( )

A.我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的,青布棉袍黑布马褂的背影。

B.哪怕只有碗那样粗细,它却努力向上发展,高到丈许,两丈、参天耸立,不折不挠,对抗着西北风。

C.让我们赞美生命,赞美那毁灭不掉的生命吧!

D.牛肝菌色如牛肝,滑;嫩;鲜;香,很好吃。

3.下列加粗词语使用有误的一项是( )

A.虽然他兴味盎然地分享着自己的成功经验,但当他看到大家应付的表情时,那种失望的感觉在他心里潜滋暗长了。

B.他十分感激那个帮助他的素未谋面的好心人。

C.面对欺压与凌辱,勇者拔刀而起,怯者引颈受戮。

D.他这个人一向淡泊名利,为人坦荡如砥。

4.下列文学文化常识表述有误的一项是( )

A.《春》《背影》的作者是朱自清,他善于通过精确的观察,写出细腻的内心感受。

B.十九世纪法国浪漫主义作家雨果的主要作品有《巴黎圣母院》《悲惨世界》等。

C.“出淤泥而不染”的莲花自古是坚贞高洁的象征,荷花、芙蕖等为莲花的别称。

D.古人以山北水南为“阳”,山南水北为“阴”。“阴阳割昏晓”的“阳”指泰山北面。

5.下列句中加粗的“暖”与例句中的“暖”含义相同的一项是( )

例句:老父过铁道为儿买橘,这一暖心之举感动了众人。

A.天暖了,不用穿大衣了。

B.百花村社区举行包粽子比赛,为“情系端午”活动暖场。

C.重庆90后暖男手绘漫画,教父亲使用银行查询系统。

D.今年五月,汽车市场回暖明显,呈良好的发展态势。

6.下列对修辞手法及其作用分析不正确的一项是( )

A.气宇轩昂的喜鹊,常伫立在最高的枝头,喳喳的鸣叫声略带金属质感,又不失婉转,闻之让人心悦。(运用拟人的修辞手法,写出了喜鹊的气度不凡,表达了作者对喜鹊的喜爱、欣赏之情)

B.淄博山水如画。如果说博山、溜川、沂源的风景如同一气呵成的写意山水画,那么桓台马踏湖就是工笔细作的江南画风。(运用比喻的修辞手法,写出了淄博的山水之美,同时又区分了“博山、淄川、沂源”与“桓台马踏湖”风景的不同风格)

C.在浪漫中呼吸的巴黎,在历史中行走的罗马,在花园里游憩的新加坡……为我们提供了城市建设管理中的“他山之石”。(运用排比的修辞手法,写出了可供城市建设借鉴的多个角度)

D.我们用什么来丈量时间呢?是读完一本书还是刷完朋友圈?我们用什么来记录青春呢?是厚积薄发还是碌碌无为?(运用了反问的修辞手法,提醒“我们”要珍惜时间,用读书积累来让青春过得有意义)

7.阅读文段并回答问题。

①到南京时,有朋友约去游逛,勾留了一日;第二日上午便须渡江到浦口,下午上车北去。父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房,甚是仔细。但他终于不放心,怕茶房不妥帖;颇踌躇了一会。其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有什么要紧的了。他踌躇了一会,终于决定还是自己送我去。我再三劝他不必去;他只说:“不要紧,他们去不好!”

②我们过了江,进了车站。我买票,他忙着照看行李。行李太多了,得向脚夫行些小费才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可,但他终于讲定了价钱;就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子;我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂;他们只认得钱,托他们只是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

③我说道:“爸爸,你走吧。”他往车外看了看说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒珊地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪。怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

(1)课文全文共写了“我”的四次流泪,选文第③段写了其中的两次流泪,请根据提示分别概括这两次流泪。

伤心之泪——______——______——思念之泪

(2)请从词语运用或者人物描写的角度赏析下面句子。

他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。

(3)下面句子运用了哪种修辞手法?你怎样理解这句话?

我那时真是聪明过分。

8.阅读下文,回答问题。

松树的风格

①去年冬天,我从英德到连县去,沿途看到松树郁郁苍苍,生气勃勃,傲然屹立。虽是坐在车子上,一棵棵松树一晃而过,但它们那种不畏风霜的姿态,却使人油然而生敬意,久久不忘。当时很想把这种感觉写下来,但又不能写成。前两天在虎门和中山大学中文系的师生们座谈时,又谈到这一点,希望青年同志们能和松树一样,成长为具有松树的风格,也就是具有共产主义风格的人。现在把当时的感觉写出来,与大家共勉。

②我对松树怀有敬佩之心不自今日始。自古以来,多少人就歌颂过它,赞美过它,把它作为崇高的品质的象征。

③你看它不管是在悬崖的缝隙间也好,不管是在贫瘠的土地上也好,只要有一粒种子,这粒种子也不管是你有意种植的,还是随意丢落的,也不管是风吹来的,还是从飞鸟的嘴里跌落的,总之,只要有一粒种子,它就不择地势,不畏严寒酷热,随处茁壮地生长起来了。它既不需要谁来施肥,也不需要谁来灌溉。狂风吹不倒它,洪水淹不没它,严寒冻不死它,干旱旱不坏它。它只是一味地无忧无虑地生长。松树的生命力可谓强矣!松树要求于人的可谓少矣!这是我每看到松树油然而生敬意的原因之一。

④我对松树怀有敬意的更重要的原因却是它那种自我牺牲的精神。你看,松树的干是用途极广的木材,并且是很好的造纸原料;松树的叶子可以提制挥发油;松树的脂液可制松香、松节油,是很重要的工业原料;松树的根和枝又是很好的燃料。更不用说在夏天,它用自己的枝叶挡住炎炎烈日,叫人们在如盖的绿荫下休憩;在黑夜,它可以劈成碎片做成火把,照亮人们前进的路。总之一句话,为了人类,它的确是做到了“粉身碎骨”的地步了。

⑤要求于人的甚少,给予人的甚多,这就是松树的风格。

⑥鲁迅先生说的“我吃的是草,挤出来的是牛奶,血”,也正是松树的风格的写照。

⑦自然,松树的风格中还包含着乐观主义的精神。你看它无论在严寒霜雪中,还是在盛夏烈日中,总是精神奕奕,从来都不知道什么叫作忧郁和畏惧。

⑧我常想:杨柳婀娜多姿,可谓妩媚极了,桃李绚烂多彩,可谓鲜艳极了,但它们只是给人一种外表好看的印象,不能给人以力量。松树却不同,它可能不如杨柳与桃李那么好看,但它却给人以启发,以深思和勇气,尤其是想到它那种崇高的风格的时候,不由人不油然而生敬意。

⑨我每次看到松树,想到它那种崇高的风格的时候,就联想到共产主义风格。

⑩我想,所谓共产主义风格,应该就是要求人的甚少,而给予人的却甚多的风格;所谓共产主义风格,应该就是为了人民的利益和事业不畏任何牺牲的风格。

?每一个具有共产主义风格的人,都应该像松树一样,不管在怎样恶劣的环境下,都能茁壮地生长,顽强地工作,永不被困难吓倒,永不屈服于恶劣环境。每一个具有共产主义风格的人,都应该具有松树那样的崇高品质,人民需要我们做什么,我们就去做什么,只要是为了人民的利益,粉身碎骨,赴汤蹈火,也在所不惜,而且毫无怨言,永远浑身洋溢着革命的乐观主义的精神。

?具有这种共产主义风格的人是很多的。在革命艰苦的年代里,在白色恐怖的日子里,多少人不管环境的恶劣和情况的险恶,为了人民的幸福,他们忍受了多少的艰难困苦,做了多少有意义的工作啊!他们贡献出所有的精力,甚至最宝贵的生命。就是在他们临牺牲的一刹那间,他们想的不是自己,而是人民和祖国甚至全世界的将来。然而,他们要求于人的是什么呢?什么也没有。这不由得使我们想起松树的崇高的风格!

?在社会主义革命和社会主义建设的日子里,多少人不顾个人的得失,不顾个人的辛劳,夜以继日,废寝忘食,为加速我们的革命和建设而不知疲倦地苦干着。在他们的意念中,一切都是为了把社会主义革命进行到底,为了迅速改变我国“一穷二白”的面貌,为了使人民的生活过得更好。这又不由得使我们想起松树的崇高的风格!

?具有这种风格的人是越来越多了。这样的人越多,我们的革命和建设也就会越快。我希望每个人都能像松树一样具有坚强的意志和崇高的品质;我希望每个人都成为具有共产主义风格的人。

(作者:陶铸。有删改)

(1).“我”对松树怀有敬佩之心的原因是什么?

(2).请从修辞角度赏析文中画线句子。

狂风吹不倒它,洪水淹不没它,严寒冻不死它,干旱旱不坏它。

(3).文中第⑧段运用了什么写作手法?有什么作用?

(4).联系全文,简要分析结尾段的作用。

9.阅读下面材料,按要求答题。

材料一 二十四节气之一——谷雨(下图)

材料二 传说,张仲景告老还乡时正值冬至。他路过白河岸边,看到风雪里劳作的乡亲们耳朵都冻烂了,便让弟子搭起医棚,盘上大锅,把羊肉和一些祛寒药材放在锅里煮,煮好后再用面皮把它们包成耳朵样子的“娇耳”。人们吃了“娇耳”,喝了祛寒汤,耳朵很快就好了。此后,就有了冬至吃饺子的习俗。

(1)材料一的图画,介绍了和“谷雨”相关的哪些内容?

(2)用一句话概括材料二的内容。

10.阅读下面的文字,根据要求写作。

(1)瞬间,也拥有丰盈的过去。

(2)突破,意思是打破,如困难、限制等;突破,是做不敢做、不愿做或没做过的事情;突破,是破茧成蝶。

请根据上述文字的内容及含义,选好角度,确定立意,写一篇文章。要求:(1)自拟题目,题目要包含词语“瞬间”或“突破”;(2)自选文体;(3)不少于500字;(4)文中不得出现真实的姓名和校名。

【提示:请结合你在“单元写作专练”中学习到的“一材多用”的方法,试着用你准备的生活素材来写作。】

答案以及解析

1.答案:B

解析:A项“揠旗息鼓”应为“偃旗息鼓”;C项“脉博”应为“脉搏”;D项“日幕途穷”应为“日暮途穷”。

2.答案:C

解析:A项“肥胖的”后面用顿号;B项“两丈”之后用逗号;D项“滑”“嫩”“鲜”“香”之间用逗号。

3.答案:D

解析:“坦荡如砥”的意思是宽广平坦得像磨刀石。用在此处不符合语境。

4.答案:D

解析:古人以山南水北为“阳”,山北水南为“阴”。“阴阳割昏晓”的“阳”指泰山南面。

5.答案:C

解析:例句中的“暖”指温暖人心、细心体贴,与C项中的“暖”含义相同。A项中的“暧”

指暖和;B项中的“暖”指使气氛活跃;D项中的“暖”指向好的方面发展。

6.答案:D

解析:本题考查理解修辞手法及其作用的能力。D项,“我们用什么来丈量时间呢”是问句,但不是反问句,因为后边有“是读完一本书还是刷完朋友圈”这个选择问句作答案,所以D项可以看作两个设问句。括号里应改为“运用了设问的修辞手法,提醒‘我们’要珍惜时间,用读书积累来让青春过得有意义”。

7.答案:(1)感动之泪;分别之泪

(2)【示例一】词语运用角度:运用“攀”“缩”“微倾”等词语,准确形象且生动地呈现出父亲过月台时的艰难情形,突出地表现父亲对“我”的爱和“我”对父亲的感激之情。

【示例二】人物描写角度:这句话运用生动形象的动作描写,刻画了父亲攀爬栏杆

时的情景,从父亲攀爬月台的艰难情状中突出父亲对“我”的爱和“我”对父亲的

感激之情。

(3)运用了反语的修辞手法,强调“我”那时对父亲的不理解。

解析:(1)本题考查概括文章内容的能力。第③段中,“我”第一次流泪是因为看到父亲给“我”买橘子时蹒跚的背影,感动于父亲的关爱;第二次是“我”看着父亲的背影消失在人群中,因不舍、担忧而流下的分别之泪。

(2)本题考查鉴赏语句的能力。从词语运用的角度赏析,主要从动词、形容词、副词等方面入手。具体分析本句可知,该句运用了大量的动词,准确生动,从这些动词中可以看出父亲过月台时的艰难,从而表现出了父亲对“我”的爱,“我”对父亲的感激之情油然而生。从人物描写的角度进行赏析,即是对该句的动作描写进行赏析。

(3)本题考查理解修辞手法及其作用的能力。“聪明”词是反语,强调“我”那时对父亲的不理解。

8.答案:(1).①松树生命力顽强。②松树要求于人的很少。③松树有自我牺牲精神。④松树有乐观主义精神。

(2).运用排比的修辞手法,通过“狂风”“洪水”“严寒”“干旱”写松树遇到的困难之多,通过“吹不倒”“淹不没”“冻不死”“旱不坏”写松树面对困难时的坚强,这样写使语言充满气势,表达了作者对松树强烈的敬佩之情。

(3).对比。将没有好看外表的松树与婀娜多姿的杨柳、绚烂多彩的桃李进行对比,突出松树能给人以启发,以深思和勇气的特点,表达了作者对松树的赞美和崇高敬意。

(4).①内容上,点明中心,提出希望,希望每一个人都像松树一样具有坚强意志和崇高品质,具有共产主义风格。②结构上,首尾呼应,照应文章开篇的内容,使结构更完整。

解析:(1).本题考查概括文章内容。题目要求回答作者“对松树怀有敬佩之心的原因”,通读全文可知,作者在第①③④⑤⑥⑦⑧段叙述了对松树怀有敬佩之心的原因。锁定这些段落提取关键信息,分点进行概括即可得出答案。

(2).本题考查从修辞角度赏析语句。首先观察句子,不难判断出运用了排比的修辞手法。接着分析句子内容:“狂风”“洪水”“严寒”“干旱”写松树遇到的困难很多,“吹不倒”“淹不没”“冻不死”“早不坏”写松树面对困难时的坚强。然后分析运用排比的作用——使语言充满气势,以及其中蕴含的作者的情感——对松树的敬佩之情。

(3).本题考查分析写作手法及其作用。仔细阅读第⑧段内容可知,文段写了杨柳、桃李外表好看却不能给人以力量,松树虽不好看却能给人以力量,由此可判断运用了对比的写作手法。对比的一般作用有:突出某一方的某种特点,表达作者的某种感情。就本题而言,作者将杨柳、桃李与松树作对比,突出了松树能给人启发的特点,表达了对松树的赞美和崇高敬意。

(4).本题考查分析结尾段的作用。段落作用要从结构和内容两方面回答。结尾段的作用主要有:点明中心,升华主题;总结全文;首尾呼应;照应前文;等等。就本题而言,在内容上,“我希望每个人都能像松树一样……都成为具有共产主义风格的人”点明了中心,提出了希望;在结构上,结合前文可知,与第①段的内容相互照应,使得文章结构更完整。

9.答案:(1)①时间的确定②习俗③寓意(雨水增多,滋养谷物生长)④农民进入农忙时节

(2)冬至吃饺子习俗的来历。

解析:(1)解答本题,要认真分析图画,明确图画内容,注意其中的图案和文字。首先观察图画中经过艺术化处理的“谷雨”二字,由其图案构成可知,这交代了谷雨节气的寓意,即雨水增多,滋养谷物生长。其次观察右边一个人肩扛锄头的图案及其上方的文字,该图案意为从谷雨开始农民进入农忙时节,其上方的文字交代了谷雨的习俗。最后阅读图画最下面的文字,这些文字交代了谷雨的具体时间。据此整合作答即可。

(2)根据对第二则材料的分析,联系材料的最后一句“此后,就有了冬至吃饺子的习俗”,可知这段材料介绍的就是冬至吃饺子习俗的由来。

10.答案:例文:

突破自我,寻觅光明

休对故人思故国,且将新火试新茶,诗酒趁年华。

——苏轼

我在亘古的绘画世界中行走,失意、误会接踵而至,如同一柄长枪,挑碎我的梦想,又似无边的黑暗,吞噬着我心中的光明。

周末,我来到你的画室,静静地欣赏着你的《小儿摘莲图》,静静地走进你的画里。未曾想因为遇到了你和你的画,我学会了突破黑暗,寻觅光明。

你跟我一样,也是一位绘画爱好者,你心中同样有着大画家的梦。但面对应试教育的魔棒,你曾彷徨过,苦闷过,那么多美术爱好者,不得不放下手中的画笔,沉浸在数字、字母的队伍里,纵有万般天赋,也只能埋没在厚厚的试卷里,再也不起任何波澜。面对这样的情景,你怎么办呢?我以为你会一蹶不振从此沉沦,但你却突破眼前的无边黑暗,寻觅更多的光明。

20年前,学校条件差,冬天室内温度零下几度,没有取暖设施,你也不在乎;夏天室内不透风,天气闷热,你就光着膀子干。在你的记忆里,没有星期天,没有节假日,只有那些颜料、画笔、宣纸与你为伴。功夫不负有心人,你终于找到了名师,成就了今天的绘画天地。

你画室的左面墙上挂着一幅别致的图画。这幅画画的是两三棵青绿的白菜和一只蝉,笔触细腻,线条精练,连两根蝉须也能看清楚。整幅画上只有青绿色与淡褐色,衬着洁白的纸张,使人不由得赞叹:“多么生动逼真的绘画作品呀!”

你对我说,青山不改,成败得失不足挂齿,纵然身陷无边黑暗,也要用乐观的心态和坚定的信念,突破黑暗,寻觅光明。如果此处没有光亮,也要闪耀自己独特的光芒,在黑暗之处开遍繁花。

走出你的画室,希望已盈满胸怀,我看见黑暗的夜被撕开了一道口子,裂缝里,透出光明。

回到家里,我默默地拿出画笔、宣纸……

解析:【写作思路】词语“瞬间”强调的是一眨眼的工夫、转瞬之间,这是从时间上对选材作出限定,要求表达的是“触动”你的某一个瞬间,而不是长时间。这个“瞬间”,可以是人与人之间的某个“瞬间”,可以是自然万物的某个“瞬间”,可以是某句诗词引发的“瞬间”,可以是某个电影镜头引发的“瞬间”……由“瞬间”表达出自己的感悟即可。至于“突破”,可以是突破具体的困难、障碍,也可以是突破某种无形的观念、藩篱等。选材行文要重在表达出“突破”前后所形成的鲜明对比,以此来凸显文章主旨。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读