5《 国行公祭,为佑世界和平》课件(幻灯片 31)

文档属性

| 名称 | 5《 国行公祭,为佑世界和平》课件(幻灯片 31) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-20 10:09:26 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第一单元

5

国行公祭,为佑世界和平

学习目标

查找相关资料,了解国家公祭日的意义。

把握述评中史料的特点,感受严谨、缜密的论述语言。

培养正视历史、热爱和平的情感。

同学们对南京大屠杀了解多少?

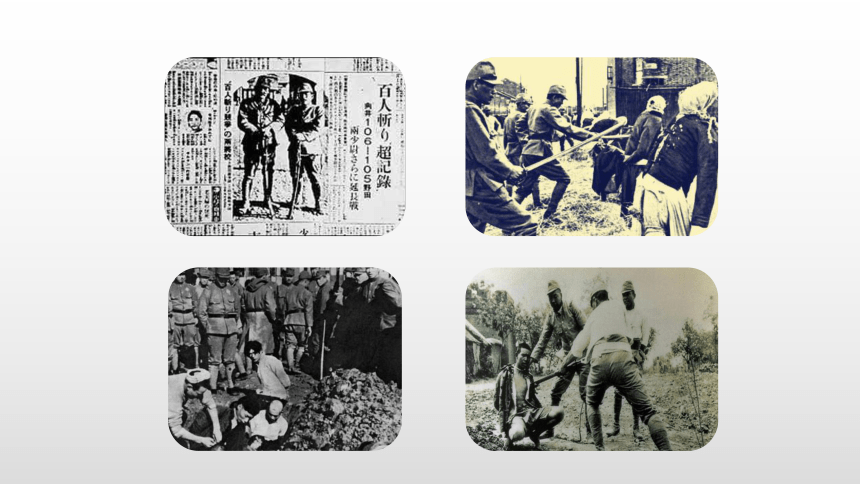

中国抗日战争期间,中华民国在南京保卫战中失利、首都南京于1937年12月13日沦陷后,在华中派遣军司令松井石根和第6师团长谷寿夫指挥下,侵华日军于南京及附近地区进行长达6周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀和奸淫、放火、抢劫等血腥暴行。在南京大屠杀中,大量平民及战俘被日军杀害,无数家庭支离破碎,南京大屠杀的遇难人数超过30万。

南京大屠杀

“钟声”是《人民日报》国际评论署名。2008年11月《人民日报》推出了以“钟声”为笔名的国际评论。这一署名的评论,以正面阐述中国对一些国际问题和涉华问题的立场与主张为重点,在风格上以快速反应、尖锐鲜明见长。

取“钟声”这个笔名,是因为国际部记者和编辑针对一些重要的国际问题和涉华问题,希望发出中国自己的声音。近年来,随着中国国际地位的不断提高,涉及中国的国际事务越来越多,国际社会对中国的期待也越来越多。作为中国的权威媒体之《人民日报》有义务对一些重要的国际问题和涉华问题发表自己的看法,同时针对一些国际社会的不实指责进行反驳。

参与“钟声”文章写作的是《人民日报》国际部的编辑和记者,每篇文章都经过多人讨论修改,是集体智慧的结晶。

作者简介

1937年12月13日,侵华日军侵入南京实施长达40多天灭绝人性的大屠杀,30万中国同胞惨遭杀戮,在人类文明史上留下最黑暗的一页。2014年2月27日,第十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,将每年的12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。决定的通过,使得对南京大屠杀遇难者的纪念上升到国家层面。国家公祭日的设立表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严、维护世界和平的坚定立场。2017年12月13日,是南京大杀80周年纪念日,也是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,《人民日报》发表此文,深切缅怀南京大屠杀的无率死难者,警醒世人,牢记历史,珍爱和平!

写作背景

新闻评论是媒体编辑部或作者对新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的紧迫问题,运用分析和综合的方法,就事论理,就实论虚,有着鲜明针对性和指导性的一种新闻文体。简而言之,新闻评论是就有价值的新闻事实和社会现象发表意见以指导实践的一种文体。

主要特点有:(1)由论点、论据、论证三要素组成,具有政策性、针对性和准确性:(2)在有限的篇幅中,主要靠独特的见解吸引读者;(3)立意新颖,论述精当,文采斐然;(4)主要面向广大群众。

文学常识——新闻评论

本文是一篇新闻评论。题目高度概括了文章的主要内容。

“公祭”,指公共团体或社会人士举行祭奠,向死者表示哀悼。

“国行公祭”是指祭奠仪式上升到国家层面,文中特指为纪念南京大屠杀遇难同胞而设立的国家公祭仪式。

文题解读

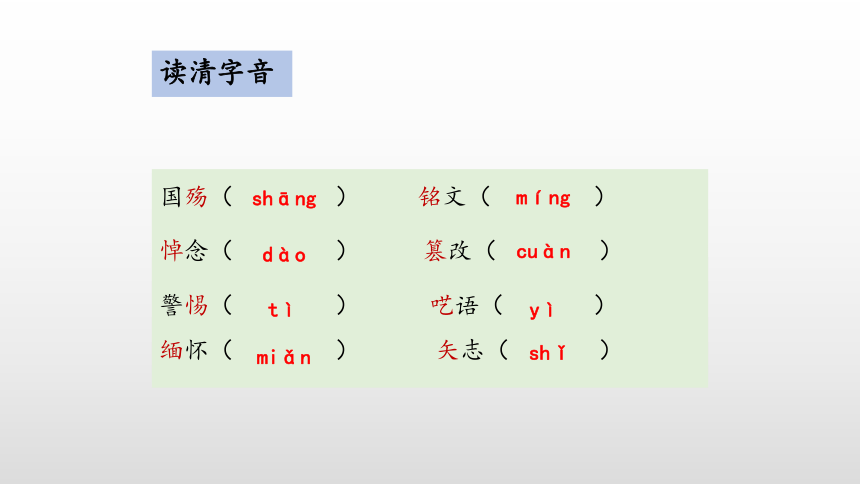

国殇(

)

铭文(

)

悼念(

)

篡改(

)

警惕(

)

呓语(

)

缅怀(

)

矢志(

)

读清字音

míng

cuàn

miǎn

shāng

dào

yì

shǐ

tì

国殇:为国牺牲的人。课文中指死难的军民。

惨绝人寰:人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。人寰,人间。

篡改:别有用心地改动或曲解。

振聋发聩:发出很大的声响,使耳聋的人也能听见。比喻唤醒糊涂麻木的人。聩,聋。

解释词义

本文可以分为几个部分?每个部分都包含哪些自然段?分别讲了什么内容?

文章梳理

第一部分(1)

第二部分(2-5)

第三部分(6)

简述设立国家公祭日的初衷、背景和意义,点出“我们要牢记历史,维护和平”的核心观点。

列举全世界和平爱好人士为控诉战争做出的努力和日本右翼分子扭曲历史的可耻行径。

呼吁人们铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,再次表达了中国人民热爱和平、捍卫和平的鲜明立场和坚定决心。

1.开篇引用公祭鼎铭文有什么作用?

高度概括了举行南京大屠杀死难者国家公祭活动的意义;

整体感知——第一部分

奠定了全文隆重哀悼的感情基调。

2.第1段“1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万中国同胞惨遭杀戮”一句采用了什么记叙顺序?这样写有什么好处?

整体感知——第一部分

这句话交代了“南京大屠杀”的时间和死亡人数,补充说明文章的背景,使情节更加完整。

插叙

论证方法是运用论据证明论点的方法,是论点和论据之间的逻辑联系的纽带。论点解决“需要论证什么”的问题,论据解决“用什么来论证”的问题,而论证解决“怎样进行论证”的问题。

整体感知——论证方法

常见的论证方法:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证等。

整体感知——论证方法

论证方法

举例论证

道理论证

对比论证

选择有代表性的

事例,来证明论

点正确性的一种

方法。用事实来

证明论点,论点

更具说服力

运用名言警句、

科学公理以及人

们皆知的常理来

证明论点的方法

可使论证更具有

权威性。

用具体生动的事物

来比喻,从而证明

一个比较抽象的道

理的论证方法。能

使论述深入浅出,

把抽象的道理说

得生动形象。

把两种或两种以上的相对

或相反的事物放在一起进

行比较,或把一个事物的

两面进行对照分析来证明

论点的方法。能更突出证

明论点的正确性,使论证

严密,更具说服力。

比喻论证

3.第2段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

整体感知——第二部分

通过列举加拿大、美国、日本等国媒体和组织的做法,具体阐明了南京大屠杀的历史不可能被忘却的观点,使论证更具体,更有说服力。

举例论证

4.第3段论述“日本右翼分子否认历史的态度”用意何在?

整体感知——第二部分

在内容上,交代日本右翼势力妄图辱没真相和良知的表现,指出南京大屠杀国家公祭日设立的必要性。

对比论证

在结构上,与上文形成对比,从反面揭示了当前维护世界和平的严峻形势。

5.分析第3段中“但人们也看到,在日本,右翼分子否认历史的态度仍然顽固”一句的作用。

整体感知——第二部分

引出下文日本右翼分子否认历史的态度仍然顽固的一面。

过渡句

6.文章第3段,通过哪些事件可以看出日本右翼分子否认历史的态度?

(1)在连锁酒店大肆摆放美化侵略战争的书籍,大规模篡改历史教材,阻止有良知的日本国民追寻事实真相;

整体感知——第二部分

(2)在美国旧金山市议会一致通过设立“慰安妇日”的议案后,属于日本右翼的大阪市市长要解除大阪市与旧金山市的姐妹城市关系;

(3)企图通过修宪复活军国主义。

7.

文章最后一段介绍了什么内容,这样写有什么作用?

内容:介绍了南京命运的变迁,以及中国具有捍卫世界和平的坚定信念和磅礴力量。

整体感知——第三部分

作用:突出我国举行国家公祭的意义以及维护世界和平的坚定信念,深化中心和主题,也使文章的结构更加完整。

8.

80年来,南京的命运经历了怎样的变化?这说明了什么?

整体感知——第三部分

由1937年的一座“恐怖之城”变成现在的“国际和平城市”,体现了南京沧海桑田的历史变迁。南京的命运变迁说明了和平对国家和民族的发展是何等重要,更能激发全世界人民追求和平的愿望和决心。

这则新闻评论思路清晰,结构严谨,简要分析其论证思路。

合作探究

本文论证思路清晰严谨,层层递进,鲜明有力地论证了中心观点。开篇引用公祭鼎铭文,简洁概括了第四个南京大屠杀死难者国家公祭目的基本情况,并提出观点:牢记历史,维护和平。接着从不同角度进行论证,一是全世界的正义之士仍在以不同方式纪念死难者,二是日本右翼分子仍然否认历史,三是世界爱好和平的人士对日本右翼分子的警惕和批评,从正反两方面有力地论证了观点。最后结合南京成为“和平之城”的变化,强调维护和平的坚定信念,收束全文。

这则新闻评论围绕第四个南京大屠杀死难者国家公祭一事展开,阐明了国家公祭的意义和必要性同时也表达了中国有能力、有力量捍卫世界和平的坚定信念。

文章主旨

文章围绕第四次南京大屠杀国家公祭日纪念活动展开,阐明了国家公祭的意义和必要性,摆事实,讲道理,站在维护世界和平的高度阐明观点,认识有高度,思想针对性强。

思想深刻,说理性强

文本特色

这篇新闻评论中作者大量运用事实,特别是运用美国、加拿大以及日本等国的相关事实来阐明自己的认识,印证观点,并且引用原材料,大大增强了评论的真实性和说服力,使文章具有无可辩驳的力量。

事实清楚,准确性强

文本特色

“南京大屠杀”是中:华民族历史上的奇耻大辱,每一个中国人都应该铭记这惨绝人寰的灾难。学习了《国行公祭,为佑世界和平》一文后,我们对“南京大屠杀”有了更真实、更具体的了解。应当说,这是我们民族的耻辱。对“耻辱”二字,你是怎么理解的?如果你面临同样的情况,难免一死,你准备怎么做?

课堂练习

钟南山

对于“耻辱”可从两个方面来理解:①从人数上说,被屠杀的南京市民竟有30多万;②从精神上说,被屠杀的市民竟毫无反抗,甘心被杀戮。

参考答案

我准备拼死一搏。因为同样是死,一定要轰轰烈烈地死,像李清照说的那样“死亦为鬼雄”。

谢谢欣赏

第一单元

5

国行公祭,为佑世界和平

学习目标

查找相关资料,了解国家公祭日的意义。

把握述评中史料的特点,感受严谨、缜密的论述语言。

培养正视历史、热爱和平的情感。

同学们对南京大屠杀了解多少?

中国抗日战争期间,中华民国在南京保卫战中失利、首都南京于1937年12月13日沦陷后,在华中派遣军司令松井石根和第6师团长谷寿夫指挥下,侵华日军于南京及附近地区进行长达6周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀和奸淫、放火、抢劫等血腥暴行。在南京大屠杀中,大量平民及战俘被日军杀害,无数家庭支离破碎,南京大屠杀的遇难人数超过30万。

南京大屠杀

“钟声”是《人民日报》国际评论署名。2008年11月《人民日报》推出了以“钟声”为笔名的国际评论。这一署名的评论,以正面阐述中国对一些国际问题和涉华问题的立场与主张为重点,在风格上以快速反应、尖锐鲜明见长。

取“钟声”这个笔名,是因为国际部记者和编辑针对一些重要的国际问题和涉华问题,希望发出中国自己的声音。近年来,随着中国国际地位的不断提高,涉及中国的国际事务越来越多,国际社会对中国的期待也越来越多。作为中国的权威媒体之《人民日报》有义务对一些重要的国际问题和涉华问题发表自己的看法,同时针对一些国际社会的不实指责进行反驳。

参与“钟声”文章写作的是《人民日报》国际部的编辑和记者,每篇文章都经过多人讨论修改,是集体智慧的结晶。

作者简介

1937年12月13日,侵华日军侵入南京实施长达40多天灭绝人性的大屠杀,30万中国同胞惨遭杀戮,在人类文明史上留下最黑暗的一页。2014年2月27日,第十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,将每年的12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。决定的通过,使得对南京大屠杀遇难者的纪念上升到国家层面。国家公祭日的设立表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严、维护世界和平的坚定立场。2017年12月13日,是南京大杀80周年纪念日,也是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,《人民日报》发表此文,深切缅怀南京大屠杀的无率死难者,警醒世人,牢记历史,珍爱和平!

写作背景

新闻评论是媒体编辑部或作者对新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的紧迫问题,运用分析和综合的方法,就事论理,就实论虚,有着鲜明针对性和指导性的一种新闻文体。简而言之,新闻评论是就有价值的新闻事实和社会现象发表意见以指导实践的一种文体。

主要特点有:(1)由论点、论据、论证三要素组成,具有政策性、针对性和准确性:(2)在有限的篇幅中,主要靠独特的见解吸引读者;(3)立意新颖,论述精当,文采斐然;(4)主要面向广大群众。

文学常识——新闻评论

本文是一篇新闻评论。题目高度概括了文章的主要内容。

“公祭”,指公共团体或社会人士举行祭奠,向死者表示哀悼。

“国行公祭”是指祭奠仪式上升到国家层面,文中特指为纪念南京大屠杀遇难同胞而设立的国家公祭仪式。

文题解读

国殇(

)

铭文(

)

悼念(

)

篡改(

)

警惕(

)

呓语(

)

缅怀(

)

矢志(

)

读清字音

míng

cuàn

miǎn

shāng

dào

yì

shǐ

tì

国殇:为国牺牲的人。课文中指死难的军民。

惨绝人寰:人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。人寰,人间。

篡改:别有用心地改动或曲解。

振聋发聩:发出很大的声响,使耳聋的人也能听见。比喻唤醒糊涂麻木的人。聩,聋。

解释词义

本文可以分为几个部分?每个部分都包含哪些自然段?分别讲了什么内容?

文章梳理

第一部分(1)

第二部分(2-5)

第三部分(6)

简述设立国家公祭日的初衷、背景和意义,点出“我们要牢记历史,维护和平”的核心观点。

列举全世界和平爱好人士为控诉战争做出的努力和日本右翼分子扭曲历史的可耻行径。

呼吁人们铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,再次表达了中国人民热爱和平、捍卫和平的鲜明立场和坚定决心。

1.开篇引用公祭鼎铭文有什么作用?

高度概括了举行南京大屠杀死难者国家公祭活动的意义;

整体感知——第一部分

奠定了全文隆重哀悼的感情基调。

2.第1段“1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万中国同胞惨遭杀戮”一句采用了什么记叙顺序?这样写有什么好处?

整体感知——第一部分

这句话交代了“南京大屠杀”的时间和死亡人数,补充说明文章的背景,使情节更加完整。

插叙

论证方法是运用论据证明论点的方法,是论点和论据之间的逻辑联系的纽带。论点解决“需要论证什么”的问题,论据解决“用什么来论证”的问题,而论证解决“怎样进行论证”的问题。

整体感知——论证方法

常见的论证方法:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证等。

整体感知——论证方法

论证方法

举例论证

道理论证

对比论证

选择有代表性的

事例,来证明论

点正确性的一种

方法。用事实来

证明论点,论点

更具说服力

运用名言警句、

科学公理以及人

们皆知的常理来

证明论点的方法

可使论证更具有

权威性。

用具体生动的事物

来比喻,从而证明

一个比较抽象的道

理的论证方法。能

使论述深入浅出,

把抽象的道理说

得生动形象。

把两种或两种以上的相对

或相反的事物放在一起进

行比较,或把一个事物的

两面进行对照分析来证明

论点的方法。能更突出证

明论点的正确性,使论证

严密,更具说服力。

比喻论证

3.第2段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

整体感知——第二部分

通过列举加拿大、美国、日本等国媒体和组织的做法,具体阐明了南京大屠杀的历史不可能被忘却的观点,使论证更具体,更有说服力。

举例论证

4.第3段论述“日本右翼分子否认历史的态度”用意何在?

整体感知——第二部分

在内容上,交代日本右翼势力妄图辱没真相和良知的表现,指出南京大屠杀国家公祭日设立的必要性。

对比论证

在结构上,与上文形成对比,从反面揭示了当前维护世界和平的严峻形势。

5.分析第3段中“但人们也看到,在日本,右翼分子否认历史的态度仍然顽固”一句的作用。

整体感知——第二部分

引出下文日本右翼分子否认历史的态度仍然顽固的一面。

过渡句

6.文章第3段,通过哪些事件可以看出日本右翼分子否认历史的态度?

(1)在连锁酒店大肆摆放美化侵略战争的书籍,大规模篡改历史教材,阻止有良知的日本国民追寻事实真相;

整体感知——第二部分

(2)在美国旧金山市议会一致通过设立“慰安妇日”的议案后,属于日本右翼的大阪市市长要解除大阪市与旧金山市的姐妹城市关系;

(3)企图通过修宪复活军国主义。

7.

文章最后一段介绍了什么内容,这样写有什么作用?

内容:介绍了南京命运的变迁,以及中国具有捍卫世界和平的坚定信念和磅礴力量。

整体感知——第三部分

作用:突出我国举行国家公祭的意义以及维护世界和平的坚定信念,深化中心和主题,也使文章的结构更加完整。

8.

80年来,南京的命运经历了怎样的变化?这说明了什么?

整体感知——第三部分

由1937年的一座“恐怖之城”变成现在的“国际和平城市”,体现了南京沧海桑田的历史变迁。南京的命运变迁说明了和平对国家和民族的发展是何等重要,更能激发全世界人民追求和平的愿望和决心。

这则新闻评论思路清晰,结构严谨,简要分析其论证思路。

合作探究

本文论证思路清晰严谨,层层递进,鲜明有力地论证了中心观点。开篇引用公祭鼎铭文,简洁概括了第四个南京大屠杀死难者国家公祭目的基本情况,并提出观点:牢记历史,维护和平。接着从不同角度进行论证,一是全世界的正义之士仍在以不同方式纪念死难者,二是日本右翼分子仍然否认历史,三是世界爱好和平的人士对日本右翼分子的警惕和批评,从正反两方面有力地论证了观点。最后结合南京成为“和平之城”的变化,强调维护和平的坚定信念,收束全文。

这则新闻评论围绕第四个南京大屠杀死难者国家公祭一事展开,阐明了国家公祭的意义和必要性同时也表达了中国有能力、有力量捍卫世界和平的坚定信念。

文章主旨

文章围绕第四次南京大屠杀国家公祭日纪念活动展开,阐明了国家公祭的意义和必要性,摆事实,讲道理,站在维护世界和平的高度阐明观点,认识有高度,思想针对性强。

思想深刻,说理性强

文本特色

这篇新闻评论中作者大量运用事实,特别是运用美国、加拿大以及日本等国的相关事实来阐明自己的认识,印证观点,并且引用原材料,大大增强了评论的真实性和说服力,使文章具有无可辩驳的力量。

事实清楚,准确性强

文本特色

“南京大屠杀”是中:华民族历史上的奇耻大辱,每一个中国人都应该铭记这惨绝人寰的灾难。学习了《国行公祭,为佑世界和平》一文后,我们对“南京大屠杀”有了更真实、更具体的了解。应当说,这是我们民族的耻辱。对“耻辱”二字,你是怎么理解的?如果你面临同样的情况,难免一死,你准备怎么做?

课堂练习

钟南山

对于“耻辱”可从两个方面来理解:①从人数上说,被屠杀的南京市民竟有30多万;②从精神上说,被屠杀的市民竟毫无反抗,甘心被杀戮。

参考答案

我准备拼死一搏。因为同样是死,一定要轰轰烈烈地死,像李清照说的那样“死亦为鬼雄”。

谢谢欣赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读