24 免疫调节

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

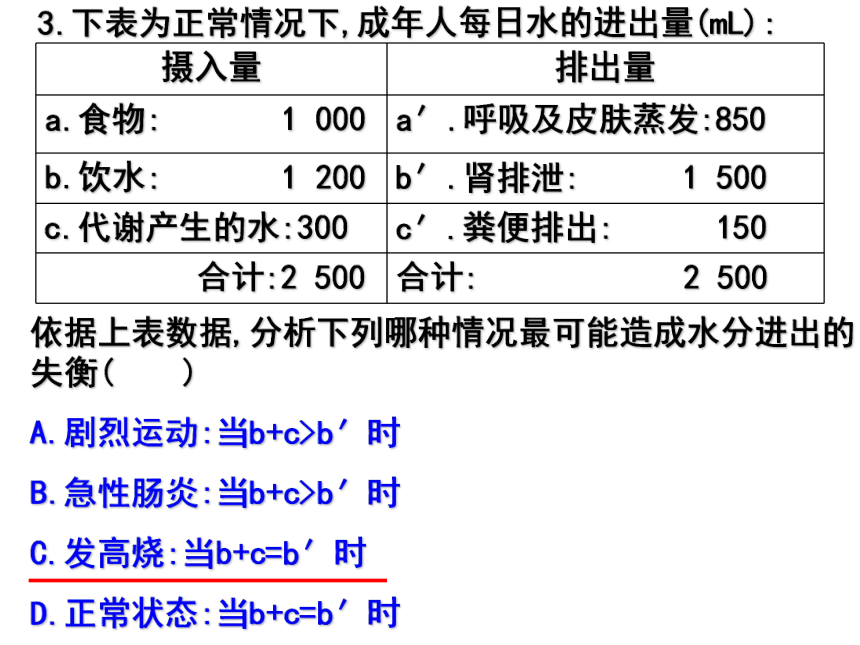

3.下表为正常情况下,成年人每日水的进出量(mL):

摄入量 排出量

a.食物: 1 000 a′.呼吸及皮肤蒸发:850

b.饮水: 1 200 b′.肾排泄: 1 500

c.代谢产生的水:300 c′.粪便排出: 150

合计:2 500 合计: 2 500

依据上表数据,分析下列哪种情况最可能造成水分进出的失衡( )

A.剧烈运动:当b+c>b′时

B.急性肠炎:当b+c>b′时

C.发高烧:当b+c=b′时

D.正常状态:当b+c=b′时

讨论:

当有了病理反应之后,神经

系统才能感觉到病原体的存在,

在病菌或病毒刚进入人体时,

靠反射不能对其作出反应。

2.不能

3.会

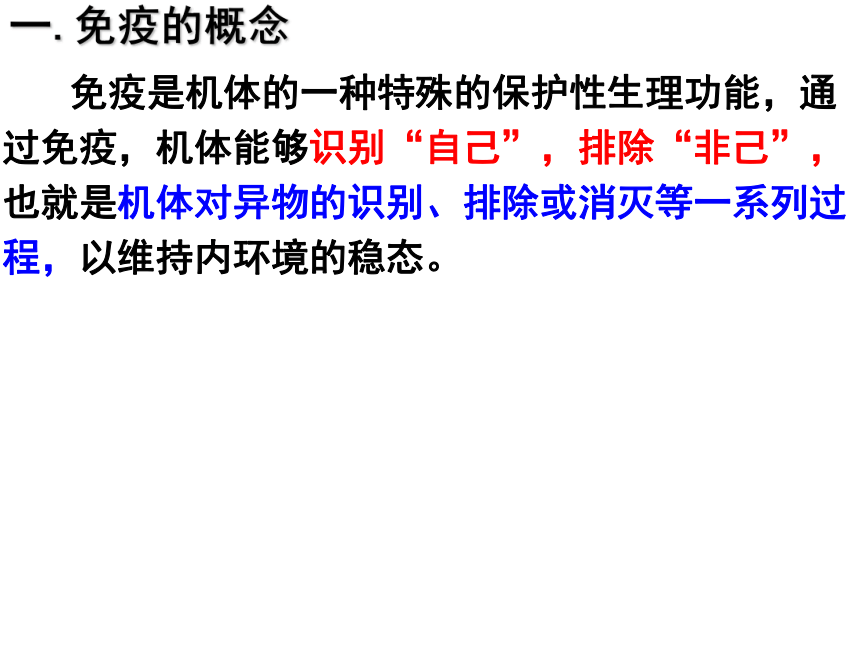

一.免疫的概念

免疫是机体的一种特殊的保护性生理功能,通过免疫,机体能够识别“自己”,排除“非己”,也就是机体对异物的识别、排除或消灭等一系列过程,以维持内环境的稳态。

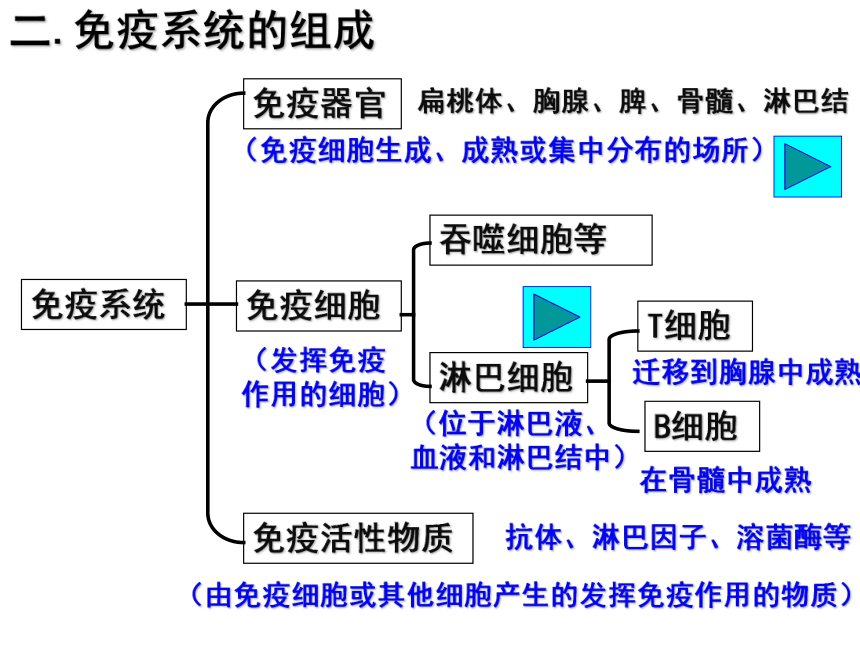

免疫系统

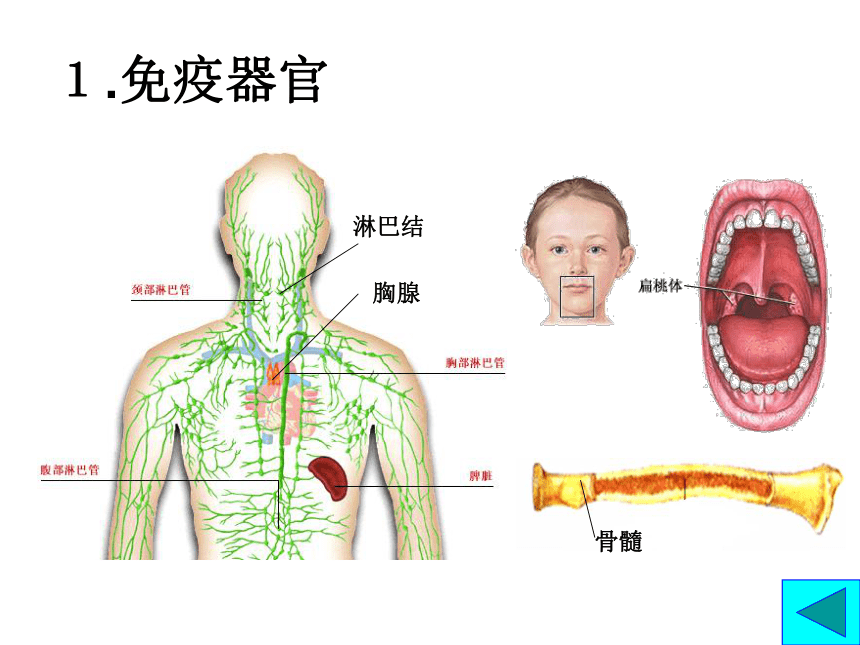

免疫器官

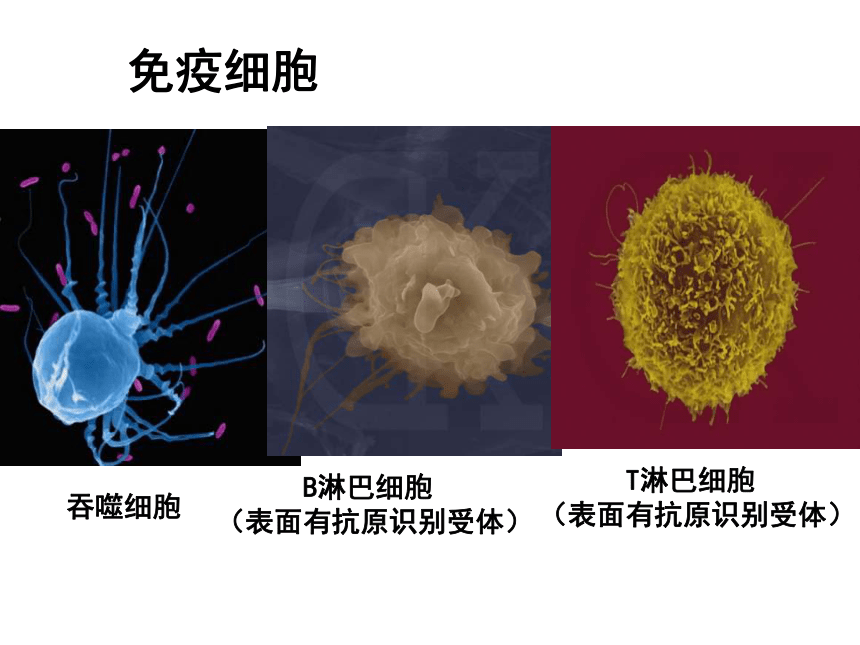

免疫细胞

免疫活性物质

淋巴细胞

吞噬细胞等

B细胞

T细胞

扁桃体、胸腺、脾、骨髓、淋巴结

(免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所)

(发挥免疫

作用的细胞)

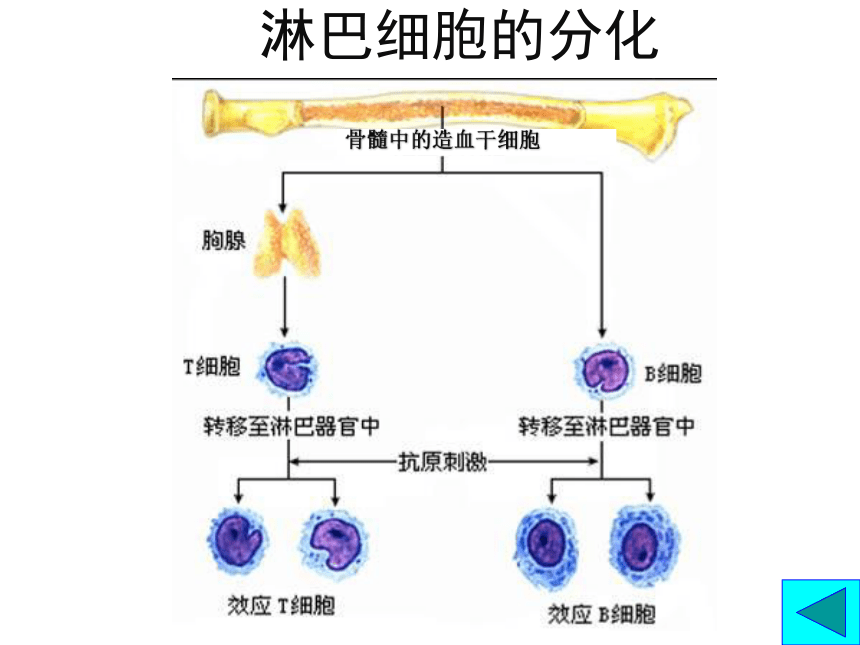

迁移到胸腺中成熟

在骨髓中成熟

抗体、淋巴因子、溶菌酶等

二.免疫系统的组成

(位于淋巴液、

血液和淋巴结中)

(由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质)

1.免疫器官

胸腺

淋巴结

骨髓

T淋巴细胞

(表面有抗原识别受体)

吞噬细胞

B淋巴细胞

(表面有抗原识别受体)

免疫细胞

淋巴细胞的分化

骨髓中的造血干细胞

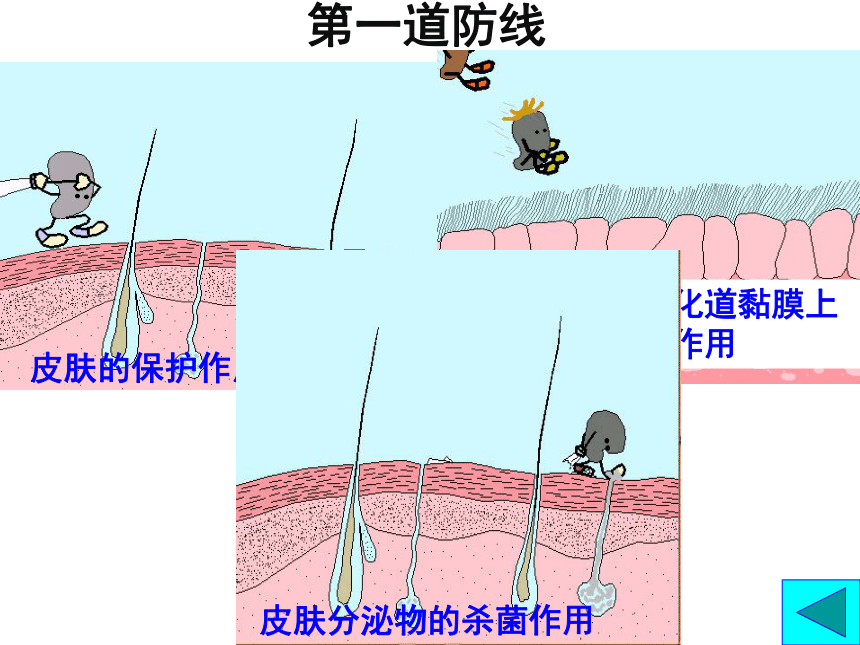

第一道防线:

内容

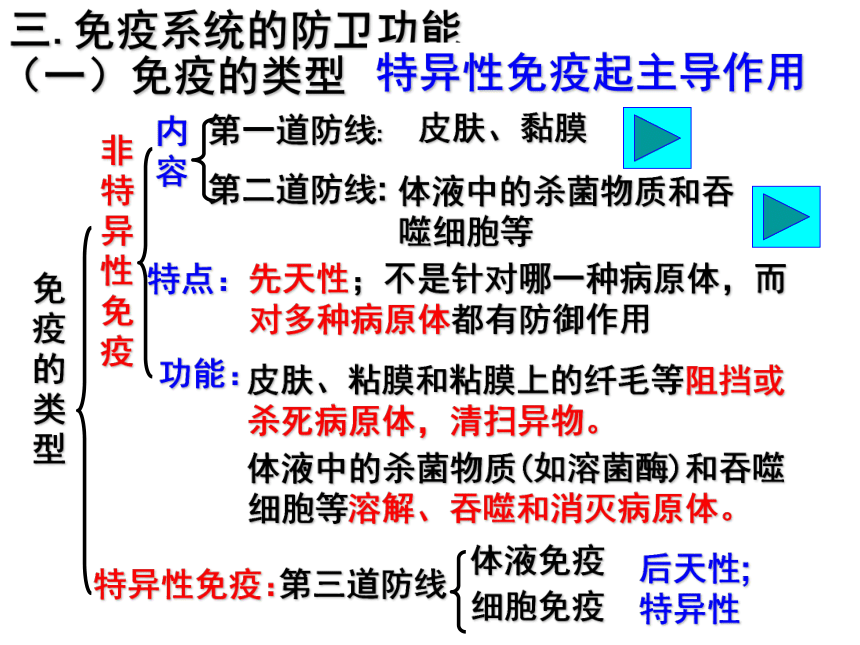

免疫的类型

非特异性免疫

皮肤、黏膜

体液中的杀菌物质和吞噬细胞等

第二道防线:

特点:

先天性;不是针对哪一种病原体,而对多种病原体都有防御作用

功能:

皮肤、粘膜和粘膜上的纤毛等阻挡或杀死病原体,清扫异物。

体液中的杀菌物质(如溶菌酶)和吞噬细胞等溶解、吞噬和消灭病原体。

特异性免疫:

后天性;

特异性

(一)免疫的类型

三.免疫系统的防卫功能

特异性免疫起主导作用

体液免疫

细胞免疫

第三道防线

皮肤的保护作用

呼吸道、消化道黏膜上纤毛的清扫作用

皮肤分泌物的杀菌作用

第一道防线

溶菌酶的作用

吞噬细胞的作用

第二道防线

吞噬细胞吞噬细菌

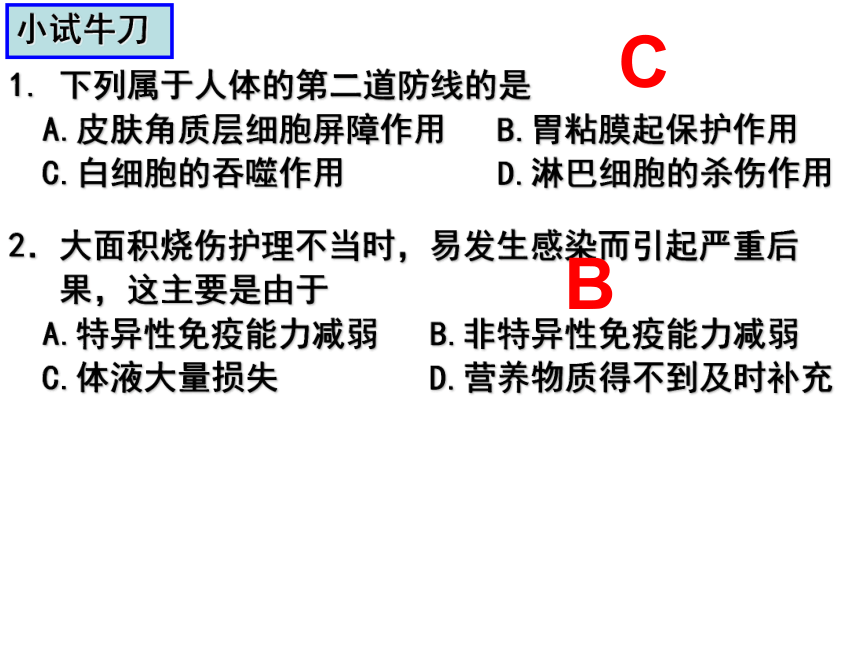

小试牛刀

1. 下列属于人体的第二道防线的是

A.皮肤角质层细胞屏障作用 B.胃粘膜起保护作用

C.白细胞的吞噬作用 D.淋巴细胞的杀伤作用

2.大面积烧伤护理不当时,易发生感染而引起严重后

果,这主要是由于

A.特异性免疫能力减弱 B.非特异性免疫能力减弱

C.体液大量损失 D.营养物质得不到及时补充

B

C

(二)特异性免疫

1.抗原和抗体

抗原

P37能够刺激机体产生特异性反应的物质

病毒、细菌等病原体表面的蛋白质等物质

机体受抗原刺激产生,能与该抗原发生

特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。

球蛋白

体内分布:

抗体

作用范围:

内环境

特点:P名师31

异物性

大分子性

特异性

抗原决定簇

血清(主要)、组织液、外分泌液(乳汁)

概念:

例子:

概念:

化学本质:

体液免疫过程

抗原

吞噬细胞

T细胞

B细胞

浆细胞

记忆B细胞

抗体

抗体与抗原结合

反应阶段

效应阶段

感应阶段

淋巴因子

2.体液免疫过程

吞噬细胞

感

应

阶

段

反

应

阶

段

效应阶段

抗原(细菌等)

吞噬细胞

T细胞

B细胞

浆细胞

(效应B细胞)

记忆B细胞

抗体

抗体与抗原特异性结合

吞噬细胞消化

增殖、分化

淋巴因子

二次刺激

感应阶段

反应阶段

效应阶段

摄取、处理和呈递抗原

呈递抗原并产生淋巴因子

增殖、分化

2.体液免疫过程

形成沉淀或细胞集团

抗体数量

初次抗原刺激

二次抗原刺激

时间

B细胞的初次免疫与二次免疫的比较

二次免疫比初次更快、更强,产生抗体数目多,作用更持久。能在抗原侵入但尚未患病之前将它们消灭,从而使患病程度大大降低。

抗原

吞噬细胞

T细胞

效应T细胞

记忆T细胞

被抗原 侵入的 组织细胞(靶细胞)

效应T细胞与靶细胞紧密接触

靶细胞裂解死亡抗原被消灭

3.细胞免疫的过程

感

应

阶

段

反应阶段

效应阶段

淋巴因子

(如白细胞介素、干扰素等)

感应阶段

反应

阶段

效应阶段

增殖、分化

抗原

吞噬细胞

T 细 胞

记忆T细胞

效应T细胞

效应T细胞与靶细胞结合

靶细胞裂解死亡,并释放淋巴因子

二次刺激

增殖、分化

细胞免疫流程图

3.细胞免疫的过程

抗原进入内环境与抗体特异性结合,形成细胞沉淀

或细胞集团,被吞噬细胞吞噬消化

注意:体液免疫与细胞免疫都能产生淋巴因子,但前者的作用主要是刺激B细胞增殖分化;后者增强效应T细胞的杀伤力,加强效应T细胞与靶细胞的结合过程。

4.体液免疫和细胞免疫的区别与联系P名师31

项目 体液免疫 细胞免疫

作用对象

产生效应

细胞

作用方式

共同点

相互联系

抗原

靶细胞

浆细胞

(效应B细胞)

效应T细胞

浆细胞产生的抗体与抗原结合

效应T细胞与靶细胞接触,使靶细胞裂解,并释放淋巴因子

既各自有独特的作用,又相互配合,共同发挥免疫效应。

都能产生记忆细胞,在二次免疫产生更快、更强效应

与免疫有关的细胞的比较 P名师31

细胞名称 来源 功能 所参与的免疫类型

吞噬细胞 造血干细胞 处理、呈递抗原,吞噬抗原抗体复合物 非特异性免疫、细胞免疫、体液免疫

B细胞 造血干细胞在骨髓中发育 识别抗原,增殖分化为浆细胞、记忆细胞 体液免疫

T细胞 造血干细胞在胸腺中发育 识别、呈递抗原,增殖分化为效应T细胞、记忆细胞,分泌淋巴因子 细胞免疫和体液免疫

浆细胞 B细胞或

记忆细胞 分泌抗体 体液免疫

效应T细胞 T细胞或

记忆细胞 与靶细胞结合发挥免疫效应 细胞免疫

记忆细胞 B细胞或

T细胞 识别抗原,增殖分化成相应的效应细胞 记忆B细胞和记忆T细胞分别参与体液免疫和细胞免疫

注意:在特异性免疫中,能够识别抗原的有---吞噬细胞、T细胞、B细胞、效应T细胞、记忆细胞、抗体

考试时间:10月9号(上周五)生物课

考试范围:必修2第七章、

必修3第一、二章

题型: 12道单选题

4道双项选择题

4道大题

作业:完成练习卷及名师一号配套练习

(包括单元测试卷二)

4.下图表示人体通过体液免疫消灭破伤风杆菌外毒素的过程,下列相关叙述错误的是

A.细胞2、细胞3均起源于造血干细胞

B.细胞5仍具有分裂能力 C.②、③过程与细胞膜上蛋白质有关

D.仅细胞4中含有合成物质a的基因

D

3.下列关于抗体的叙述,不正确的是( )

A.在体内存留时间有长有短

B.是一种特殊的蛋白质

C.能破坏和排斥所有病原体

D.是在抗原刺激下产生的

C

小试牛刀

5.如图表示人体的特异性免疫过程,依据此图,叙述不正确的是( )

A.图中④为细胞免疫,A为淋巴因子;⑤为体液免疫,B为抗体

B.与B物质加工 分泌有关的膜性细胞器有:内质网 高尔基体 线粒体

C.图中能特异性识别抗原的细胞有:b c d e f g

D.病毒入侵人体时往往先通过⑤免疫,再通过④免疫,才能消灭抗原

C

异常免疫反应

免疫反应过高过强

免疫反应过低过弱:

自身免疫病

过敏反应

免疫缺陷病

四.机体免疫功能失调

(3)常见的自身免疫病:

自身的某些结构物质与某些抗原物质相似

类风湿性关节炎

系统性红斑狼疮患者体表出现红斑

指由于免疫系统异常敏感、反应过度,“敌我不分”地将自身物质当作外来异物进行攻击而引起的

疾病。

四.机体免疫功能失调

1.自身免疫病(免疫过强)

(1)概念:P38

风湿性心脏病;

类风湿性关节炎;

系统性红斑狼疮。

(2)病因:

2.过敏反应(免疫过强)

已产生免疫的机体,在再次接受相同抗原的刺激时所发生的组织损伤或功能紊乱等反应。

花粉、室内尘土、鱼、虾、牛奶、蛋类、

青霉素、磺胺、奎宁等

过敏原:

引起过敏反应的物质叫过敏原。

举例:

(1)概念:p38

(2)特点:

①发作迅速,反应强烈,消退较快;

②一般不会损伤组织细胞;

③有明显的遗传倾向和个体差异。

(3)发生机理:

(4)预防措施:

a.找出过敏原

b.尽量避免再次接触该过敏原

再次刺激

刺激

产生

吸附

导致

过敏反应发生机理

过敏源

机 体

抗 体

某些细胞细胞膜表面

过敏源

释放物质(组织胺等)

毛细血管扩张,血管通透性增强,平滑肌收缩,腺体分泌增加

全身过敏反应(过敏性休克)

呼吸道过敏反应(过敏性鼻炎,支气管哮喘)

消化道过敏反应(食物过敏性胃肠炎)

皮肤过敏反应(荨麻疹,湿疹血管性水肿)

3.免疫缺陷病(免疫过弱)

(1)概念:机体的免疫功能不足或缺乏,不能有效抵抗

抗原的感染而引起的疾病。

(2)类型:

a.先天性免疫缺陷病:

遗传因素引起,病人免疫力低下,对疾病抵

抗力差。如先天性胸腺发育不全等。

b.后天性免疫缺陷病:疾病或其他因素(如感染

、药物、脾切除等)引起,病人丧失部分或全

部的免疫能力。又称获得性免疫缺陷病。

艾滋病是典型病例。

英男婴天生没有免疫系统 "泡泡男孩"一吻致命

成反比

杀灭病原体

约9年

HIV能攻击人体的免疫系统,特别是能够侵入T细胞,使T细胞大量死亡,导致人体丧失一切免疫功能。人失去免疫功能后各种传染病将乘虚而入,使人感染发病,一般在两年内死亡。

HIV(蓝色)攻击人的T细胞

b.艾滋病

①致病机理: HIV病毒( RNA病毒)入侵

T细胞

T细胞受破坏

而大量减少

HIV入侵

导致

免疫系统瘫痪

丧失全部免疫功能

⑤预防:

②过程:

HIV急性感染期 无症状期(携带者) 症状期(患者)

艾滋病患者和携带者的血液、乳汁、精液、唾液、泪液和尿液中

③HIV分布:

拒绝毒品,洁身自爱

④传播途径:

血液、性接触、母婴

五.免疫系统的监控和清除功能

监控并清除体内已经衰老或因其他因素而被破坏

的细胞,以及癌变的细胞。

1.内容:

2.意义:

通过它的防卫功能、监控和清除功能,实现它

在维持稳态中的作用

六.免疫学的应用

1.免疫预防:

机体受疫苗刺激后能产生免疫反应,并产生

记忆细胞保持长期免疫能力

是通过输入抗体、胸腺素、淋巴因子或

某些药物等来提高人的免疫功能,治疗疾病的方法。

2.免疫治疗 :

如:注射 “血清”、“破伤风抗毒素”、“狂犬疫苗”等

4. 器官移植:

根据抗原能和特异性抗体相结合的特性

(原理),用人工标记的抗体对组织内的抗原进行检测

(方法),可帮助人们发现体内组织中的抗原(优点)。

3.抗原检测:

器官移植前提:供受体的人类组织相容性抗原即白细

胞抗原(HLA)必须有一半以上相同;

面临问题:免疫系统的排异反应、用免疫抑制药物,

使免疫系统变“迟钝” 、供体短缺。

六.免疫学的应用

特异性免疫的类型:

自动免疫

被动免疫

自然自动免疫

人工自动免疫

自然被动免疫

人工被动免疫

:患者患过传染病或隐性感染 后自然产生了免疫力。

:对机体进行菌苗、疫苗、类毒素的预防接种,使其产生特异性免疫力。

:通过胎盘、初乳,将抗体传递给胎儿。

:对机体输入免疫血清(含特异性抗体)等,使其获得一定免疫力。

小结:

第四节 免疫调节

一.免疫的概念

1.免疫器官

2.免疫细胞

3.免疫活性物质

二.免疫系统的组成

三.免疫系统的防卫功能

(一)免疫的类型

(二)特异性免疫

1.抗原和抗体

2.体液免疫

3.细胞免疫

四.机体免疫功能失调

1.自身免疫病

2.过敏反应

3.免疫缺陷病

(如艾滋病)

五.免疫系统的监控和清除功能

六.免疫学的应用

1.免疫预防

2.免疫治疗

4.器官移植

3.抗原检测

6.受抗原刺激后的淋巴细胞

A.细胞周期变长,核糖体活动增强

B.细胞周期变长,核糖体活动减弱

C.细胞周期变短,核糖体活动增强

D.细胞周期变短,核糖体活动减弱

C

7.生活中在不知情的情况下,人最可能因下列的哪一种方式感染艾滋病病毒( )

A.与病毒携带者握手

B.使用了病毒携带者用过的而又未经严格消毒的餐具

C.住旅店时,使用了病毒携带者用过的而又未及时

更换的被褥

D.洗牙或补牙时,使用了病毒携带者用过的而又未经

严格消毒的器械

D

球蛋白

54 2 1

B细胞

记忆细胞

a

c

迅速、数量大

产生了抗体

变异或突变

特异

8.

9.艾滋病(AIDS)是目前威胁人类生命的重要疾病之一。能导致艾滋病的HIV病毒是RNA病毒。它感染人的T淋巴细胞,导致人的免疫力下降。使患者死于广泛感染。请回答:

(1)该病毒进入细胞后,能以______为模板,在______酶的作用下合成______,并整合于人的基因组中。

(2)整合后,它按照____________原则进行复制,又能以______为模板合成______ ,并进而通过______过程合成病毒蛋白。

(3)如果将病毒置于细胞外,该病毒不能繁殖,原因是_____________________ 。

RNA

逆转录

DNA

碱基互补配对

DNA

mRNA

翻译

病毒自身缺乏繁殖所需原料、能量和酶

10.如图是某种病毒先后两次感染

人体后,人体产生抗体、病毒增殖

与发病程度之间的关系。分析回答:

(1)该病毒与人的关系是寄生,

免疫学认为侵入人体内的病毒属于

。

(2)表示病毒增殖的曲线是 ;

表示抗体产生的曲线是 。

(3)在病毒感染中,往往先通过 免疫的作用来阻止病毒通过血液循环扩散,再通过 免疫的作用来予以彻底消灭。

(4)如果在初次感染之前一个月给人体注射过相应疫苗,会使其在感染后无明显症状出现,原因是人体内 。请绘出初次感染后人体的抗体产生与病毒增殖的关系。

已获得免疫(已产生抗体)

抗原

a

c

体液

细胞

(4)

3.下表为正常情况下,成年人每日水的进出量(mL):

摄入量 排出量

a.食物: 1 000 a′.呼吸及皮肤蒸发:850

b.饮水: 1 200 b′.肾排泄: 1 500

c.代谢产生的水:300 c′.粪便排出: 150

合计:2 500 合计: 2 500

依据上表数据,分析下列哪种情况最可能造成水分进出的失衡( )

A.剧烈运动:当b+c>b′时

B.急性肠炎:当b+c>b′时

C.发高烧:当b+c=b′时

D.正常状态:当b+c=b′时

讨论:

当有了病理反应之后,神经

系统才能感觉到病原体的存在,

在病菌或病毒刚进入人体时,

靠反射不能对其作出反应。

2.不能

3.会

一.免疫的概念

免疫是机体的一种特殊的保护性生理功能,通过免疫,机体能够识别“自己”,排除“非己”,也就是机体对异物的识别、排除或消灭等一系列过程,以维持内环境的稳态。

免疫系统

免疫器官

免疫细胞

免疫活性物质

淋巴细胞

吞噬细胞等

B细胞

T细胞

扁桃体、胸腺、脾、骨髓、淋巴结

(免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所)

(发挥免疫

作用的细胞)

迁移到胸腺中成熟

在骨髓中成熟

抗体、淋巴因子、溶菌酶等

二.免疫系统的组成

(位于淋巴液、

血液和淋巴结中)

(由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质)

1.免疫器官

胸腺

淋巴结

骨髓

T淋巴细胞

(表面有抗原识别受体)

吞噬细胞

B淋巴细胞

(表面有抗原识别受体)

免疫细胞

淋巴细胞的分化

骨髓中的造血干细胞

第一道防线:

内容

免疫的类型

非特异性免疫

皮肤、黏膜

体液中的杀菌物质和吞噬细胞等

第二道防线:

特点:

先天性;不是针对哪一种病原体,而对多种病原体都有防御作用

功能:

皮肤、粘膜和粘膜上的纤毛等阻挡或杀死病原体,清扫异物。

体液中的杀菌物质(如溶菌酶)和吞噬细胞等溶解、吞噬和消灭病原体。

特异性免疫:

后天性;

特异性

(一)免疫的类型

三.免疫系统的防卫功能

特异性免疫起主导作用

体液免疫

细胞免疫

第三道防线

皮肤的保护作用

呼吸道、消化道黏膜上纤毛的清扫作用

皮肤分泌物的杀菌作用

第一道防线

溶菌酶的作用

吞噬细胞的作用

第二道防线

吞噬细胞吞噬细菌

小试牛刀

1. 下列属于人体的第二道防线的是

A.皮肤角质层细胞屏障作用 B.胃粘膜起保护作用

C.白细胞的吞噬作用 D.淋巴细胞的杀伤作用

2.大面积烧伤护理不当时,易发生感染而引起严重后

果,这主要是由于

A.特异性免疫能力减弱 B.非特异性免疫能力减弱

C.体液大量损失 D.营养物质得不到及时补充

B

C

(二)特异性免疫

1.抗原和抗体

抗原

P37能够刺激机体产生特异性反应的物质

病毒、细菌等病原体表面的蛋白质等物质

机体受抗原刺激产生,能与该抗原发生

特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。

球蛋白

体内分布:

抗体

作用范围:

内环境

特点:P名师31

异物性

大分子性

特异性

抗原决定簇

血清(主要)、组织液、外分泌液(乳汁)

概念:

例子:

概念:

化学本质:

体液免疫过程

抗原

吞噬细胞

T细胞

B细胞

浆细胞

记忆B细胞

抗体

抗体与抗原结合

反应阶段

效应阶段

感应阶段

淋巴因子

2.体液免疫过程

吞噬细胞

感

应

阶

段

反

应

阶

段

效应阶段

抗原(细菌等)

吞噬细胞

T细胞

B细胞

浆细胞

(效应B细胞)

记忆B细胞

抗体

抗体与抗原特异性结合

吞噬细胞消化

增殖、分化

淋巴因子

二次刺激

感应阶段

反应阶段

效应阶段

摄取、处理和呈递抗原

呈递抗原并产生淋巴因子

增殖、分化

2.体液免疫过程

形成沉淀或细胞集团

抗体数量

初次抗原刺激

二次抗原刺激

时间

B细胞的初次免疫与二次免疫的比较

二次免疫比初次更快、更强,产生抗体数目多,作用更持久。能在抗原侵入但尚未患病之前将它们消灭,从而使患病程度大大降低。

抗原

吞噬细胞

T细胞

效应T细胞

记忆T细胞

被抗原 侵入的 组织细胞(靶细胞)

效应T细胞与靶细胞紧密接触

靶细胞裂解死亡抗原被消灭

3.细胞免疫的过程

感

应

阶

段

反应阶段

效应阶段

淋巴因子

(如白细胞介素、干扰素等)

感应阶段

反应

阶段

效应阶段

增殖、分化

抗原

吞噬细胞

T 细 胞

记忆T细胞

效应T细胞

效应T细胞与靶细胞结合

靶细胞裂解死亡,并释放淋巴因子

二次刺激

增殖、分化

细胞免疫流程图

3.细胞免疫的过程

抗原进入内环境与抗体特异性结合,形成细胞沉淀

或细胞集团,被吞噬细胞吞噬消化

注意:体液免疫与细胞免疫都能产生淋巴因子,但前者的作用主要是刺激B细胞增殖分化;后者增强效应T细胞的杀伤力,加强效应T细胞与靶细胞的结合过程。

4.体液免疫和细胞免疫的区别与联系P名师31

项目 体液免疫 细胞免疫

作用对象

产生效应

细胞

作用方式

共同点

相互联系

抗原

靶细胞

浆细胞

(效应B细胞)

效应T细胞

浆细胞产生的抗体与抗原结合

效应T细胞与靶细胞接触,使靶细胞裂解,并释放淋巴因子

既各自有独特的作用,又相互配合,共同发挥免疫效应。

都能产生记忆细胞,在二次免疫产生更快、更强效应

与免疫有关的细胞的比较 P名师31

细胞名称 来源 功能 所参与的免疫类型

吞噬细胞 造血干细胞 处理、呈递抗原,吞噬抗原抗体复合物 非特异性免疫、细胞免疫、体液免疫

B细胞 造血干细胞在骨髓中发育 识别抗原,增殖分化为浆细胞、记忆细胞 体液免疫

T细胞 造血干细胞在胸腺中发育 识别、呈递抗原,增殖分化为效应T细胞、记忆细胞,分泌淋巴因子 细胞免疫和体液免疫

浆细胞 B细胞或

记忆细胞 分泌抗体 体液免疫

效应T细胞 T细胞或

记忆细胞 与靶细胞结合发挥免疫效应 细胞免疫

记忆细胞 B细胞或

T细胞 识别抗原,增殖分化成相应的效应细胞 记忆B细胞和记忆T细胞分别参与体液免疫和细胞免疫

注意:在特异性免疫中,能够识别抗原的有---吞噬细胞、T细胞、B细胞、效应T细胞、记忆细胞、抗体

考试时间:10月9号(上周五)生物课

考试范围:必修2第七章、

必修3第一、二章

题型: 12道单选题

4道双项选择题

4道大题

作业:完成练习卷及名师一号配套练习

(包括单元测试卷二)

4.下图表示人体通过体液免疫消灭破伤风杆菌外毒素的过程,下列相关叙述错误的是

A.细胞2、细胞3均起源于造血干细胞

B.细胞5仍具有分裂能力 C.②、③过程与细胞膜上蛋白质有关

D.仅细胞4中含有合成物质a的基因

D

3.下列关于抗体的叙述,不正确的是( )

A.在体内存留时间有长有短

B.是一种特殊的蛋白质

C.能破坏和排斥所有病原体

D.是在抗原刺激下产生的

C

小试牛刀

5.如图表示人体的特异性免疫过程,依据此图,叙述不正确的是( )

A.图中④为细胞免疫,A为淋巴因子;⑤为体液免疫,B为抗体

B.与B物质加工 分泌有关的膜性细胞器有:内质网 高尔基体 线粒体

C.图中能特异性识别抗原的细胞有:b c d e f g

D.病毒入侵人体时往往先通过⑤免疫,再通过④免疫,才能消灭抗原

C

异常免疫反应

免疫反应过高过强

免疫反应过低过弱:

自身免疫病

过敏反应

免疫缺陷病

四.机体免疫功能失调

(3)常见的自身免疫病:

自身的某些结构物质与某些抗原物质相似

类风湿性关节炎

系统性红斑狼疮患者体表出现红斑

指由于免疫系统异常敏感、反应过度,“敌我不分”地将自身物质当作外来异物进行攻击而引起的

疾病。

四.机体免疫功能失调

1.自身免疫病(免疫过强)

(1)概念:P38

风湿性心脏病;

类风湿性关节炎;

系统性红斑狼疮。

(2)病因:

2.过敏反应(免疫过强)

已产生免疫的机体,在再次接受相同抗原的刺激时所发生的组织损伤或功能紊乱等反应。

花粉、室内尘土、鱼、虾、牛奶、蛋类、

青霉素、磺胺、奎宁等

过敏原:

引起过敏反应的物质叫过敏原。

举例:

(1)概念:p38

(2)特点:

①发作迅速,反应强烈,消退较快;

②一般不会损伤组织细胞;

③有明显的遗传倾向和个体差异。

(3)发生机理:

(4)预防措施:

a.找出过敏原

b.尽量避免再次接触该过敏原

再次刺激

刺激

产生

吸附

导致

过敏反应发生机理

过敏源

机 体

抗 体

某些细胞细胞膜表面

过敏源

释放物质(组织胺等)

毛细血管扩张,血管通透性增强,平滑肌收缩,腺体分泌增加

全身过敏反应(过敏性休克)

呼吸道过敏反应(过敏性鼻炎,支气管哮喘)

消化道过敏反应(食物过敏性胃肠炎)

皮肤过敏反应(荨麻疹,湿疹血管性水肿)

3.免疫缺陷病(免疫过弱)

(1)概念:机体的免疫功能不足或缺乏,不能有效抵抗

抗原的感染而引起的疾病。

(2)类型:

a.先天性免疫缺陷病:

遗传因素引起,病人免疫力低下,对疾病抵

抗力差。如先天性胸腺发育不全等。

b.后天性免疫缺陷病:疾病或其他因素(如感染

、药物、脾切除等)引起,病人丧失部分或全

部的免疫能力。又称获得性免疫缺陷病。

艾滋病是典型病例。

英男婴天生没有免疫系统 "泡泡男孩"一吻致命

成反比

杀灭病原体

约9年

HIV能攻击人体的免疫系统,特别是能够侵入T细胞,使T细胞大量死亡,导致人体丧失一切免疫功能。人失去免疫功能后各种传染病将乘虚而入,使人感染发病,一般在两年内死亡。

HIV(蓝色)攻击人的T细胞

b.艾滋病

①致病机理: HIV病毒( RNA病毒)入侵

T细胞

T细胞受破坏

而大量减少

HIV入侵

导致

免疫系统瘫痪

丧失全部免疫功能

⑤预防:

②过程:

HIV急性感染期 无症状期(携带者) 症状期(患者)

艾滋病患者和携带者的血液、乳汁、精液、唾液、泪液和尿液中

③HIV分布:

拒绝毒品,洁身自爱

④传播途径:

血液、性接触、母婴

五.免疫系统的监控和清除功能

监控并清除体内已经衰老或因其他因素而被破坏

的细胞,以及癌变的细胞。

1.内容:

2.意义:

通过它的防卫功能、监控和清除功能,实现它

在维持稳态中的作用

六.免疫学的应用

1.免疫预防:

机体受疫苗刺激后能产生免疫反应,并产生

记忆细胞保持长期免疫能力

是通过输入抗体、胸腺素、淋巴因子或

某些药物等来提高人的免疫功能,治疗疾病的方法。

2.免疫治疗 :

如:注射 “血清”、“破伤风抗毒素”、“狂犬疫苗”等

4. 器官移植:

根据抗原能和特异性抗体相结合的特性

(原理),用人工标记的抗体对组织内的抗原进行检测

(方法),可帮助人们发现体内组织中的抗原(优点)。

3.抗原检测:

器官移植前提:供受体的人类组织相容性抗原即白细

胞抗原(HLA)必须有一半以上相同;

面临问题:免疫系统的排异反应、用免疫抑制药物,

使免疫系统变“迟钝” 、供体短缺。

六.免疫学的应用

特异性免疫的类型:

自动免疫

被动免疫

自然自动免疫

人工自动免疫

自然被动免疫

人工被动免疫

:患者患过传染病或隐性感染 后自然产生了免疫力。

:对机体进行菌苗、疫苗、类毒素的预防接种,使其产生特异性免疫力。

:通过胎盘、初乳,将抗体传递给胎儿。

:对机体输入免疫血清(含特异性抗体)等,使其获得一定免疫力。

小结:

第四节 免疫调节

一.免疫的概念

1.免疫器官

2.免疫细胞

3.免疫活性物质

二.免疫系统的组成

三.免疫系统的防卫功能

(一)免疫的类型

(二)特异性免疫

1.抗原和抗体

2.体液免疫

3.细胞免疫

四.机体免疫功能失调

1.自身免疫病

2.过敏反应

3.免疫缺陷病

(如艾滋病)

五.免疫系统的监控和清除功能

六.免疫学的应用

1.免疫预防

2.免疫治疗

4.器官移植

3.抗原检测

6.受抗原刺激后的淋巴细胞

A.细胞周期变长,核糖体活动增强

B.细胞周期变长,核糖体活动减弱

C.细胞周期变短,核糖体活动增强

D.细胞周期变短,核糖体活动减弱

C

7.生活中在不知情的情况下,人最可能因下列的哪一种方式感染艾滋病病毒( )

A.与病毒携带者握手

B.使用了病毒携带者用过的而又未经严格消毒的餐具

C.住旅店时,使用了病毒携带者用过的而又未及时

更换的被褥

D.洗牙或补牙时,使用了病毒携带者用过的而又未经

严格消毒的器械

D

球蛋白

54 2 1

B细胞

记忆细胞

a

c

迅速、数量大

产生了抗体

变异或突变

特异

8.

9.艾滋病(AIDS)是目前威胁人类生命的重要疾病之一。能导致艾滋病的HIV病毒是RNA病毒。它感染人的T淋巴细胞,导致人的免疫力下降。使患者死于广泛感染。请回答:

(1)该病毒进入细胞后,能以______为模板,在______酶的作用下合成______,并整合于人的基因组中。

(2)整合后,它按照____________原则进行复制,又能以______为模板合成______ ,并进而通过______过程合成病毒蛋白。

(3)如果将病毒置于细胞外,该病毒不能繁殖,原因是_____________________ 。

RNA

逆转录

DNA

碱基互补配对

DNA

mRNA

翻译

病毒自身缺乏繁殖所需原料、能量和酶

10.如图是某种病毒先后两次感染

人体后,人体产生抗体、病毒增殖

与发病程度之间的关系。分析回答:

(1)该病毒与人的关系是寄生,

免疫学认为侵入人体内的病毒属于

。

(2)表示病毒增殖的曲线是 ;

表示抗体产生的曲线是 。

(3)在病毒感染中,往往先通过 免疫的作用来阻止病毒通过血液循环扩散,再通过 免疫的作用来予以彻底消灭。

(4)如果在初次感染之前一个月给人体注射过相应疫苗,会使其在感染后无明显症状出现,原因是人体内 。请绘出初次感染后人体的抗体产生与病毒增殖的关系。

已获得免疫(已产生抗体)

抗原

a

c

体液

细胞

(4)

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园