55 生态系统的稳定性

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

少量砍伐森林中的树木,

森林的结构功能不会破坏。

草原上适量放养牲畜,草原不至于破坏。

适度捕捉海洋生态系统中的鱼类,也不会导致种群严重减小,更不会灭绝。

指生态系统具有保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

一、生态系统稳定性概念

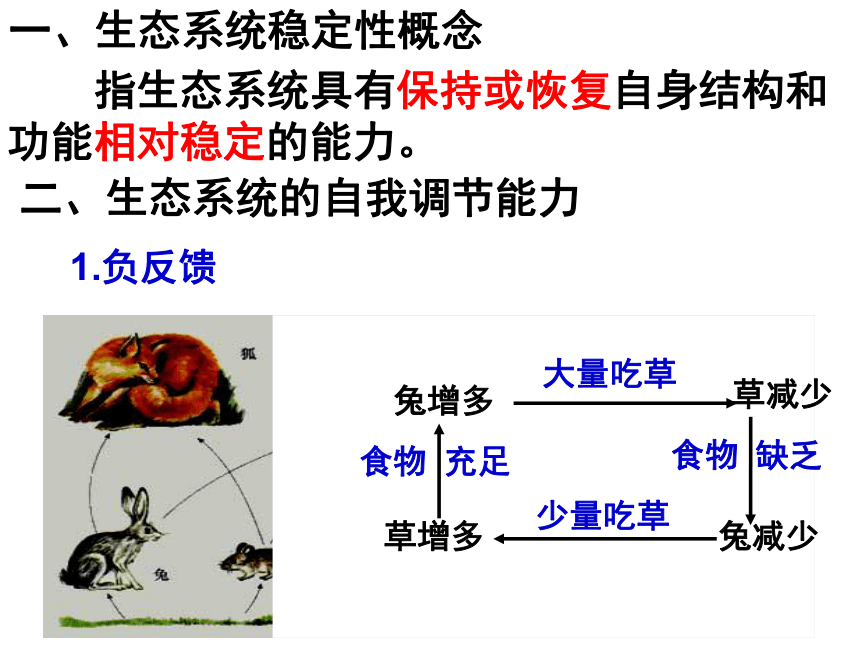

草增多

兔增多

草减少

兔减少

食物 充足

大量吃草

食物 缺乏

少量吃草

二、生态系统的自我调节能力

1.负反馈

二、生态系统的自我调节能力

1.负反馈

作用:

使生态系统达到或保持稳态

负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是

生态系统自我调节能力的基础。

2.自我调节能力的大小

有一定限度:

一般而言,生态系统的物种组成越复杂,结构

越稳定,功能越健全,其自我调节能力也就越高。

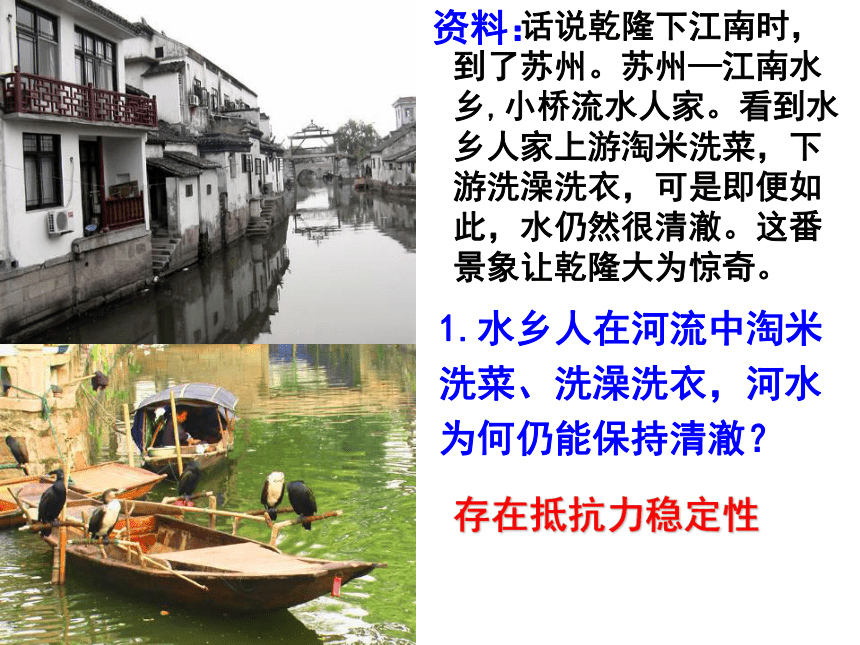

资料:

话说乾隆下江南时,到了苏州。苏州—江南水乡,小桥流水人家。看到水乡人家上游淘米洗菜,下游洗澡洗衣,可是即便如此,水仍然很清澈。这番景象让乾隆大为惊奇。

1.水乡人在河流中淘米

洗菜、洗澡洗衣,河水

为何仍能保持清澈?

存在抵抗力稳定性

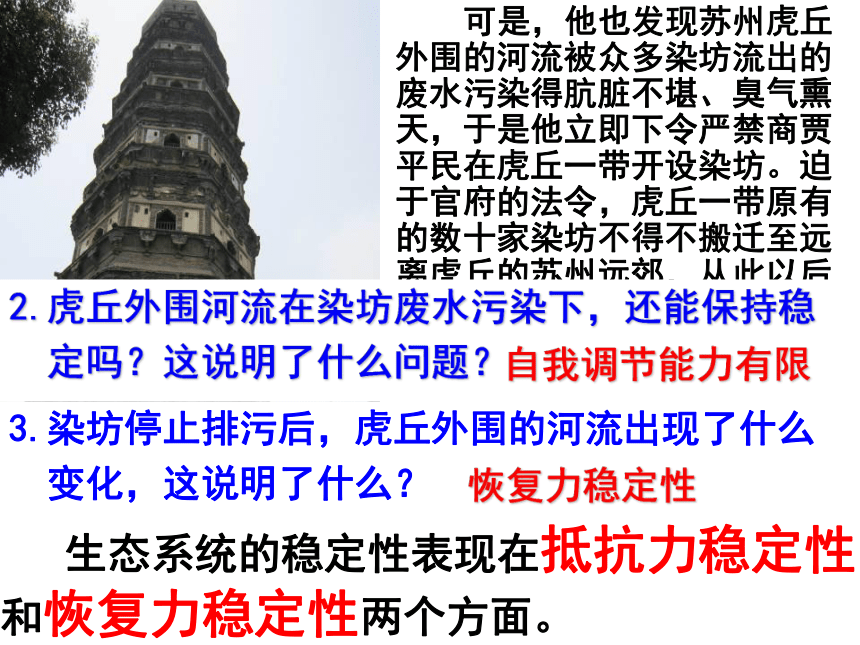

可是,他也发现苏州虎丘外围的河流被众多染坊流出的废水污染得肮脏不堪、臭气熏天,于是他立即下令严禁商贾平民在虎丘一带开设染坊。迫于官府的法令,虎丘一带原有的数十家染坊不得不搬迁至远离虎丘的苏州远郊,从此以后虎丘重现绿水青山。

2.虎丘外围河流在染坊废水污染下,还能保持稳

定吗?这说明了什么问题?

3.染坊停止排污后,虎丘外围的河流出现了什么

变化,这说明了什么?

恢复力稳定性

生态系统的稳定性表现在抵抗力稳定性和恢复力稳定性两个方面。

自我调节能力有限

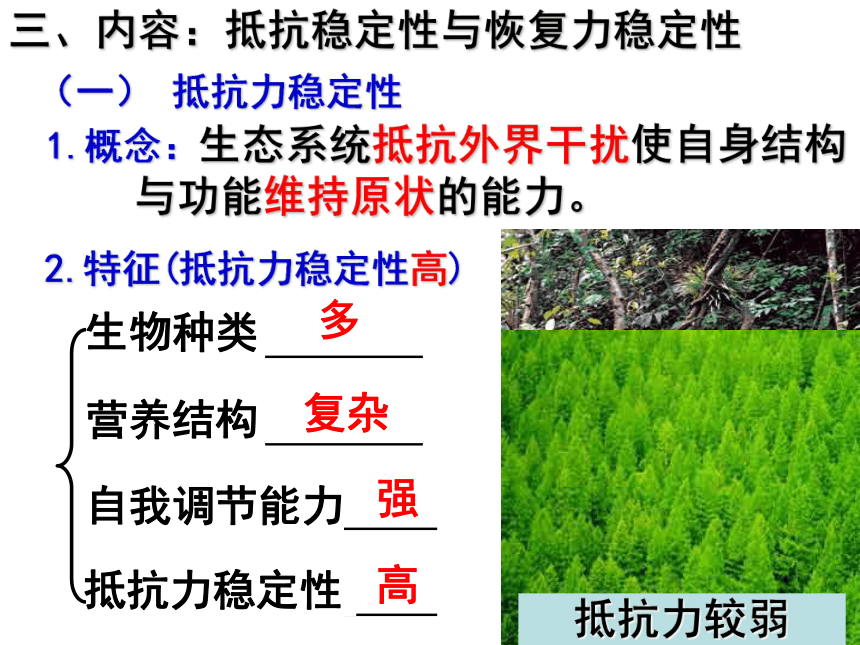

1.概念:

(一) 抵抗力稳定性

生态系统抵抗外界干扰使自身结构与功能维持原状的能力。

三、内容:抵抗稳定性与恢复力稳定性

2.特征(抵抗力稳定性高)

抵抗力很强

抵抗力较弱

生物种类

多

营养结构

复杂

强

自我调节能力

抵抗力稳定性

高

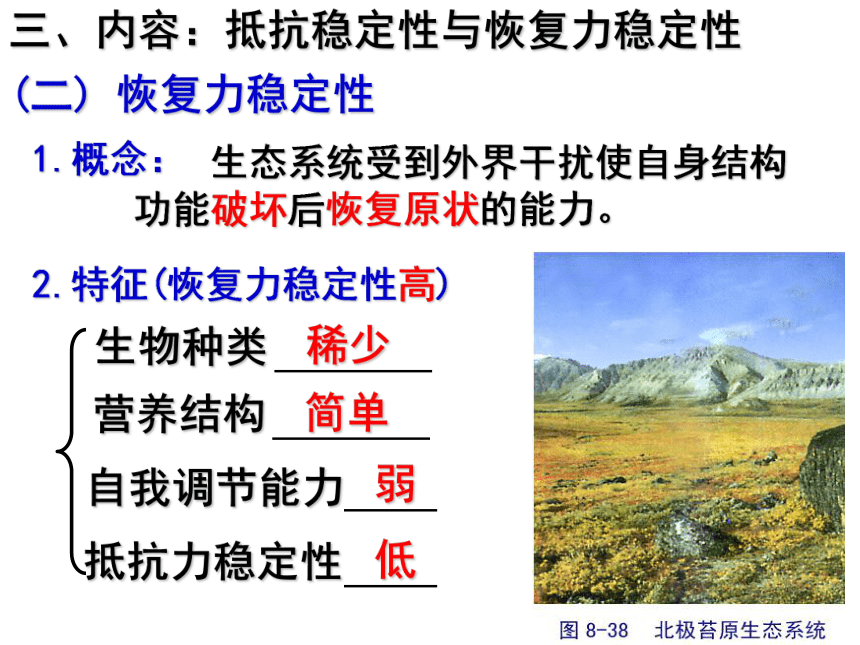

(二) 恢复力稳定性

1.概念:

生态系统受到外界干扰使自身结构功能破坏后恢复原状的能力。

2.特征(恢复力稳定性高)

三、内容:抵抗稳定性与恢复力稳定性

生物种类

稀少

营养结构

简单

弱

自我调节能力

抵抗力稳定性

低

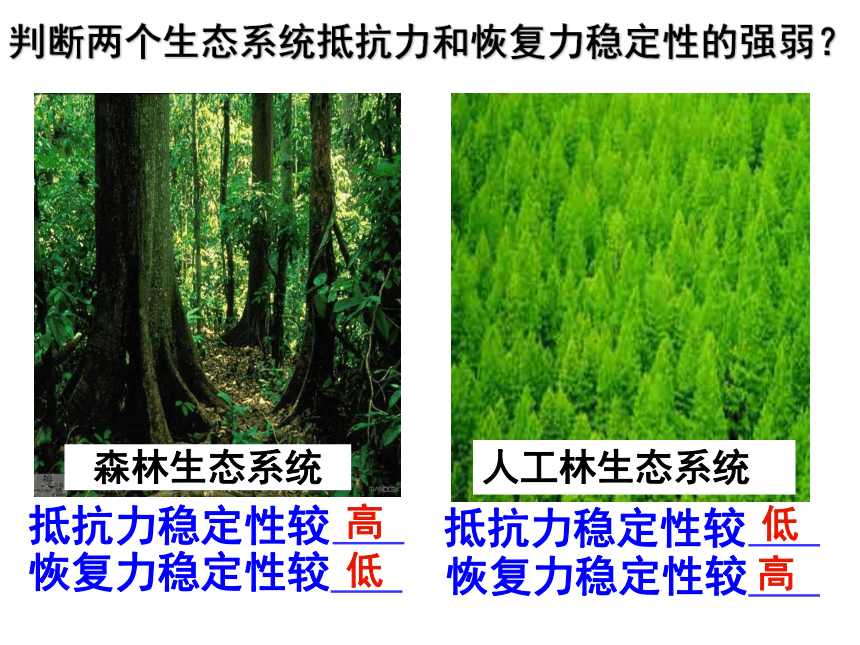

森林生态系统

人工林生态系统

低

抵抗力稳定性较

高

抵抗力稳定性较

低

恢复力稳定性较

高

恢复力稳定性较

判断两个生态系统抵抗力和恢复力稳定性的强弱?

对一个生态系统来说,抵抗力稳定性与恢复力稳定性存在相反关系。

抵抗力稳定性

恢复力稳定性

稳定性

生物量、生态系统复杂程度等

(三)抵抗力稳定性和恢复力稳定性关系

三、内容:抵抗稳定性与恢复力稳定性

走持续发展的道路需要一个适宜稳定的环境。

四、提高生态系统的稳定性

生态系统的稳态是人类生存和发展的基础

人类的活动影响了生态系统的稳定性

①控制对生态系统的干扰的程度,对生态系统的利用应适度,不应超过生态系统的自我调节能力。如合理捕鱼、合理放牧、合理砍伐等。

②对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。如建立自然保护区,植物造林,对农田施肥、灌溉、除虫等。

设计要求 相关分析

小生态缸必须是封闭的 防止外界生物或非生物因素的干扰

投放的生物,必须具有很强的生活力,成分齐全。 要能够进行物质循环和能量流动,以免破坏食物链。

小生态缸必须是透明的 让里面的植物见光,又便于观察。

生态缸宜小不宜大,瓶中的水量应为容器的4/5。 便于操作;缸内储备一定量的空气

将小生态缸放在有较强散射光的地方。 防止水温过高,而使水草死亡。

动物不宜太多,个体不宜太大 减少对O2 的消耗以免破坏食物链。

制作:设计并制作生态缸,观察其稳定性

生态缸

右图是美国科学家于1984年开始兴建的“生物圈Ⅱ号”实验室,1993年1月建成后8位科学家入住里面欲通过自己生产各种生存所需在里面生活两年,结果才过了一年多一点就因里面O2减少、粮食减产不得不撤出。

该实验说明,在目前技术条件下要在生物圈之外建一个适于人类生活的生态系统是非常困难的。

生物圈Ⅱ号

第5节 生态系统的稳定性

一、生态系统稳定性概念

二、生态系统的自我调节能力

负反馈调节是自我调节能力的基础

三、内容

抵抗力稳定性

生态系统抵抗外界干扰使自身结构功能维持原状的能力

恢复力稳定性

生态系统受到外界干扰使自身结构功能破坏后,恢复原状的能力

四、提高生态系统的稳定性

1.在图中,小方格代表不同的环境因子(空间、温度等),4个不规则的图形代表了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4个生物在生态系统中的环境因子的情况。如果资源是有限的,最有可能被排除的生物是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

A

2.如果一个生态系统中有4种生物,它们可以形成下面几种营养结构,如图所示,其中最稳定的是( )

甲

乙

丙

丁

甲

乙

丙

丁

甲

乙

丙

丁

甲

丁

乙

丙

A

B

C

D

B

课堂练习

3.下列哪种措施能提高生态系统的稳定性 ( )

A.减少寄生生物和捕食者的数量

B.平衡生产者和消费者的数量

C.增加物种的数目

D.对生态演替进行限制

C

4.2002年底“食人鱼”的报道随处可见,外来物种入侵或引种不当,会给当地生态环境造成重大影响,其主要原因是( )

A.使入侵地食物链破坏

B.会破坏入侵地的非生物因素

C.未认识其价值所以人为干扰少

D.增加物种多样性,使当地生态平衡更稳定

A

5.(双选题)“加拿大一枝黄花”原产北美,最早于1935年作为观赏值物引进,上世纪80年代扩散蔓延到河滩、路边。它的根系极为发达易连接成片,一棵“一枝黄花”能结两万多粒种子,极易和其他作物争光、争肥,形成强大的生长优势,对绿化灌林乃至棉化、玉米、大豆等农作物产生严重影响,并能改变道路、宅旁、荒地的景观。下列有关“一枝黄花”的叙述中正确的是( )

A.“一枝黄花”属于外来物种,进入我国后可以增加

我国生物多样性

B.“一枝黄花”成灾最可能的原因是本地缺乏其天敌

C.为控制“一枝黄花”可以再从原产地引进其天敌

D.为控制“一枝黄花”应从本地寻找其天敌

BD

6.某生态学家以“保护和利用草原生态系统”为课题,对某草原进行了几项专题研究,并绘制了如下两图。其中:甲图表示一个鼠群迁入一个新的生态系统后的种群增长曲线;乙图表示单位面积的放牧量与生产者的净生产量的关系,图中的虚线代表未放牧时,草原中生产者的净生产量,请据图分析并回答下列问题:

(1)草原生态系统与森林生态系统相比较,其自我调节能力较小,原因是 。

(2)甲图中,最可能表示因种内斗争而限制鼠群数量增长的曲线段是 。

草原生态系统的营养结构简单

C~D

①合理确定载牧量,防止过度放牧。

②发展季节性放牧。

③提倡划区轮牧。

(3)适宜的放牧量控制在乙图的b点和c点之间,为什么?

(4)如果该草原生态系统的放牧量长期在乙图中c点以上,会造成怎样的后果?

(5)请举两项合理利用草原生态系统的措施。

既能保持草原生态系统的稳定性,又能获得较高的畜牧产量

草原退化,严重时会导致草场的沙漠化

7.如图是某温带草原生态系统中一个食物网简图。请据图回答: (1)在生态系统稳定性方面,该生态系统 _____________ 比森林生态系统要强。

(2)猫头鹰和蛇的关系属于_________。该生态系统成分中未表示的成分有 。

恢复力稳定性

捕食、竞争

非生物物质和能量、分解者

8.根据下列材料,回答问题:

材料一 红树林是生长在热带、亚热带海岸潮间带特有的植被,具有丰富的动植物资源。广东是我国红树林资源最丰富的省份之一,其中雷州半岛和深圳湾的红树林分布区被列为国家级红树林自然保护区,红树林的保护和发展也被列为广东建设林业生态省的八大工程之一。

材料二 2004年12月,印度洋地震引起的海啸导致死亡十多万人,几百万人无家可归。但因为有茂密的红树林,印度泰米尔纳德邦一个渔村里的172户人家在这次海啸中幸免遇难。

(1)红树林属于 生态系统。

(2)红树林的 稳定性较强而 稳定性较弱,原因是红树林 。

湿地

抵抗力

恢复力

生物种类较多,营养结构复杂

(3)海啸过后,灾区沿海的多种生态系统遭到了毁灭性破坏,短期内难以恢复。这一事实说明任何生态系统的

都是有限的。

(4)在海啸中被海水浸泡过的农田为什么不宜直接种植农作物?请从生物学角度分析其原因。

自我调节能力

被海水浸泡过的土壤,无机盐浓度过高,使农作物无法通过渗透作用吸收水分

9.请利用下面提供的材料和用品建立一个人工微型生态系统,并使其维持一定时间的运转。材料用品:小鱼、水藻、水草、池泥、池水、广口瓶、橡皮塞、培养皿、吸管、小鱼网和凡士林。请完成下列各步并回答:

⑴方法步骤:

第一步:在广口瓶底部铺上一层约10mm厚的池泥.

第二步:向广口瓶中加池水至瓶口40mm处。

第三步: ,

。

第四步: ,

。

第五步: ,

。

⑵此生态系统分解者存在于 中。

向广口瓶中加几根健壮的水草,适量水蚤,一条活动能力强的体型相对小的鱼;

将广口瓶用橡皮塞塞紧后用凡士林严密封口;

将广口瓶放在温度适宜、光照强度适宜的地方培养

池泥和池水

9.请利用下面提供的材料和用品建立一个人工微型生态系统,并使其维持一定时间的运转。材料用品:小鱼、水藻、水草、池泥、池水、广口瓶、橡皮塞、培养皿、吸管、小鱼网和凡士林。请完成下列各步并回答:

⑶在小鱼大小的选择上应选择体型 的,原因是 。

⑷该生态系统能建立起物质和能量的暂时平衡,原因是

⑸若要证明生产者在生态系统的作用,应如何设计试验?

设计一个广口瓶内无水草,其他条件均与上述广口瓶条件相同,观察水蚤、小鱼存活时间。

小

可减少氧气和养料的消耗,容易建立起生态平衡

有稳定的能量来源,生产者为消费者、分解者提供有机物、能量、氧气,消费者、分解者为生产者提供光合作用所需要的二氧化碳、矿物质等。

少量砍伐森林中的树木,

森林的结构功能不会破坏。

草原上适量放养牲畜,草原不至于破坏。

适度捕捉海洋生态系统中的鱼类,也不会导致种群严重减小,更不会灭绝。

指生态系统具有保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

一、生态系统稳定性概念

草增多

兔增多

草减少

兔减少

食物 充足

大量吃草

食物 缺乏

少量吃草

二、生态系统的自我调节能力

1.负反馈

二、生态系统的自我调节能力

1.负反馈

作用:

使生态系统达到或保持稳态

负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是

生态系统自我调节能力的基础。

2.自我调节能力的大小

有一定限度:

一般而言,生态系统的物种组成越复杂,结构

越稳定,功能越健全,其自我调节能力也就越高。

资料:

话说乾隆下江南时,到了苏州。苏州—江南水乡,小桥流水人家。看到水乡人家上游淘米洗菜,下游洗澡洗衣,可是即便如此,水仍然很清澈。这番景象让乾隆大为惊奇。

1.水乡人在河流中淘米

洗菜、洗澡洗衣,河水

为何仍能保持清澈?

存在抵抗力稳定性

可是,他也发现苏州虎丘外围的河流被众多染坊流出的废水污染得肮脏不堪、臭气熏天,于是他立即下令严禁商贾平民在虎丘一带开设染坊。迫于官府的法令,虎丘一带原有的数十家染坊不得不搬迁至远离虎丘的苏州远郊,从此以后虎丘重现绿水青山。

2.虎丘外围河流在染坊废水污染下,还能保持稳

定吗?这说明了什么问题?

3.染坊停止排污后,虎丘外围的河流出现了什么

变化,这说明了什么?

恢复力稳定性

生态系统的稳定性表现在抵抗力稳定性和恢复力稳定性两个方面。

自我调节能力有限

1.概念:

(一) 抵抗力稳定性

生态系统抵抗外界干扰使自身结构与功能维持原状的能力。

三、内容:抵抗稳定性与恢复力稳定性

2.特征(抵抗力稳定性高)

抵抗力很强

抵抗力较弱

生物种类

多

营养结构

复杂

强

自我调节能力

抵抗力稳定性

高

(二) 恢复力稳定性

1.概念:

生态系统受到外界干扰使自身结构功能破坏后恢复原状的能力。

2.特征(恢复力稳定性高)

三、内容:抵抗稳定性与恢复力稳定性

生物种类

稀少

营养结构

简单

弱

自我调节能力

抵抗力稳定性

低

森林生态系统

人工林生态系统

低

抵抗力稳定性较

高

抵抗力稳定性较

低

恢复力稳定性较

高

恢复力稳定性较

判断两个生态系统抵抗力和恢复力稳定性的强弱?

对一个生态系统来说,抵抗力稳定性与恢复力稳定性存在相反关系。

抵抗力稳定性

恢复力稳定性

稳定性

生物量、生态系统复杂程度等

(三)抵抗力稳定性和恢复力稳定性关系

三、内容:抵抗稳定性与恢复力稳定性

走持续发展的道路需要一个适宜稳定的环境。

四、提高生态系统的稳定性

生态系统的稳态是人类生存和发展的基础

人类的活动影响了生态系统的稳定性

①控制对生态系统的干扰的程度,对生态系统的利用应适度,不应超过生态系统的自我调节能力。如合理捕鱼、合理放牧、合理砍伐等。

②对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。如建立自然保护区,植物造林,对农田施肥、灌溉、除虫等。

设计要求 相关分析

小生态缸必须是封闭的 防止外界生物或非生物因素的干扰

投放的生物,必须具有很强的生活力,成分齐全。 要能够进行物质循环和能量流动,以免破坏食物链。

小生态缸必须是透明的 让里面的植物见光,又便于观察。

生态缸宜小不宜大,瓶中的水量应为容器的4/5。 便于操作;缸内储备一定量的空气

将小生态缸放在有较强散射光的地方。 防止水温过高,而使水草死亡。

动物不宜太多,个体不宜太大 减少对O2 的消耗以免破坏食物链。

制作:设计并制作生态缸,观察其稳定性

生态缸

右图是美国科学家于1984年开始兴建的“生物圈Ⅱ号”实验室,1993年1月建成后8位科学家入住里面欲通过自己生产各种生存所需在里面生活两年,结果才过了一年多一点就因里面O2减少、粮食减产不得不撤出。

该实验说明,在目前技术条件下要在生物圈之外建一个适于人类生活的生态系统是非常困难的。

生物圈Ⅱ号

第5节 生态系统的稳定性

一、生态系统稳定性概念

二、生态系统的自我调节能力

负反馈调节是自我调节能力的基础

三、内容

抵抗力稳定性

生态系统抵抗外界干扰使自身结构功能维持原状的能力

恢复力稳定性

生态系统受到外界干扰使自身结构功能破坏后,恢复原状的能力

四、提高生态系统的稳定性

1.在图中,小方格代表不同的环境因子(空间、温度等),4个不规则的图形代表了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4个生物在生态系统中的环境因子的情况。如果资源是有限的,最有可能被排除的生物是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

A

2.如果一个生态系统中有4种生物,它们可以形成下面几种营养结构,如图所示,其中最稳定的是( )

甲

乙

丙

丁

甲

乙

丙

丁

甲

乙

丙

丁

甲

丁

乙

丙

A

B

C

D

B

课堂练习

3.下列哪种措施能提高生态系统的稳定性 ( )

A.减少寄生生物和捕食者的数量

B.平衡生产者和消费者的数量

C.增加物种的数目

D.对生态演替进行限制

C

4.2002年底“食人鱼”的报道随处可见,外来物种入侵或引种不当,会给当地生态环境造成重大影响,其主要原因是( )

A.使入侵地食物链破坏

B.会破坏入侵地的非生物因素

C.未认识其价值所以人为干扰少

D.增加物种多样性,使当地生态平衡更稳定

A

5.(双选题)“加拿大一枝黄花”原产北美,最早于1935年作为观赏值物引进,上世纪80年代扩散蔓延到河滩、路边。它的根系极为发达易连接成片,一棵“一枝黄花”能结两万多粒种子,极易和其他作物争光、争肥,形成强大的生长优势,对绿化灌林乃至棉化、玉米、大豆等农作物产生严重影响,并能改变道路、宅旁、荒地的景观。下列有关“一枝黄花”的叙述中正确的是( )

A.“一枝黄花”属于外来物种,进入我国后可以增加

我国生物多样性

B.“一枝黄花”成灾最可能的原因是本地缺乏其天敌

C.为控制“一枝黄花”可以再从原产地引进其天敌

D.为控制“一枝黄花”应从本地寻找其天敌

BD

6.某生态学家以“保护和利用草原生态系统”为课题,对某草原进行了几项专题研究,并绘制了如下两图。其中:甲图表示一个鼠群迁入一个新的生态系统后的种群增长曲线;乙图表示单位面积的放牧量与生产者的净生产量的关系,图中的虚线代表未放牧时,草原中生产者的净生产量,请据图分析并回答下列问题:

(1)草原生态系统与森林生态系统相比较,其自我调节能力较小,原因是 。

(2)甲图中,最可能表示因种内斗争而限制鼠群数量增长的曲线段是 。

草原生态系统的营养结构简单

C~D

①合理确定载牧量,防止过度放牧。

②发展季节性放牧。

③提倡划区轮牧。

(3)适宜的放牧量控制在乙图的b点和c点之间,为什么?

(4)如果该草原生态系统的放牧量长期在乙图中c点以上,会造成怎样的后果?

(5)请举两项合理利用草原生态系统的措施。

既能保持草原生态系统的稳定性,又能获得较高的畜牧产量

草原退化,严重时会导致草场的沙漠化

7.如图是某温带草原生态系统中一个食物网简图。请据图回答: (1)在生态系统稳定性方面,该生态系统 _____________ 比森林生态系统要强。

(2)猫头鹰和蛇的关系属于_________。该生态系统成分中未表示的成分有 。

恢复力稳定性

捕食、竞争

非生物物质和能量、分解者

8.根据下列材料,回答问题:

材料一 红树林是生长在热带、亚热带海岸潮间带特有的植被,具有丰富的动植物资源。广东是我国红树林资源最丰富的省份之一,其中雷州半岛和深圳湾的红树林分布区被列为国家级红树林自然保护区,红树林的保护和发展也被列为广东建设林业生态省的八大工程之一。

材料二 2004年12月,印度洋地震引起的海啸导致死亡十多万人,几百万人无家可归。但因为有茂密的红树林,印度泰米尔纳德邦一个渔村里的172户人家在这次海啸中幸免遇难。

(1)红树林属于 生态系统。

(2)红树林的 稳定性较强而 稳定性较弱,原因是红树林 。

湿地

抵抗力

恢复力

生物种类较多,营养结构复杂

(3)海啸过后,灾区沿海的多种生态系统遭到了毁灭性破坏,短期内难以恢复。这一事实说明任何生态系统的

都是有限的。

(4)在海啸中被海水浸泡过的农田为什么不宜直接种植农作物?请从生物学角度分析其原因。

自我调节能力

被海水浸泡过的土壤,无机盐浓度过高,使农作物无法通过渗透作用吸收水分

9.请利用下面提供的材料和用品建立一个人工微型生态系统,并使其维持一定时间的运转。材料用品:小鱼、水藻、水草、池泥、池水、广口瓶、橡皮塞、培养皿、吸管、小鱼网和凡士林。请完成下列各步并回答:

⑴方法步骤:

第一步:在广口瓶底部铺上一层约10mm厚的池泥.

第二步:向广口瓶中加池水至瓶口40mm处。

第三步: ,

。

第四步: ,

。

第五步: ,

。

⑵此生态系统分解者存在于 中。

向广口瓶中加几根健壮的水草,适量水蚤,一条活动能力强的体型相对小的鱼;

将广口瓶用橡皮塞塞紧后用凡士林严密封口;

将广口瓶放在温度适宜、光照强度适宜的地方培养

池泥和池水

9.请利用下面提供的材料和用品建立一个人工微型生态系统,并使其维持一定时间的运转。材料用品:小鱼、水藻、水草、池泥、池水、广口瓶、橡皮塞、培养皿、吸管、小鱼网和凡士林。请完成下列各步并回答:

⑶在小鱼大小的选择上应选择体型 的,原因是 。

⑷该生态系统能建立起物质和能量的暂时平衡,原因是

⑸若要证明生产者在生态系统的作用,应如何设计试验?

设计一个广口瓶内无水草,其他条件均与上述广口瓶条件相同,观察水蚤、小鱼存活时间。

小

可减少氧气和养料的消耗,容易建立起生态平衡

有稳定的能量来源,生产者为消费者、分解者提供有机物、能量、氧气,消费者、分解者为生产者提供光合作用所需要的二氧化碳、矿物质等。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园