部编版语文八年级上册第5课《国行公祭,为佑世界和平》课件(共55张ppt)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上册第5课《国行公祭,为佑世界和平》课件(共55张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-01 13:12:46 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

国行公祭

为佑世界和平

铭记历史

珍爱和平

——国行公祭,为佑世界和平

国家公祭日:是国家为了纪念曾经发生过的重大民族灾难而设立的国家祭日。二战后,主要参战国政府纷纷推出国家级哀悼日,以国家公祭的形式来祭奠在惨案中死难的国民,增强现代人对国家遭受战争灾难历史的记忆,目前已成为国际惯例。波兰的奥斯威辛集中营大屠杀纪念馆、美国的珍珠港事件纪念馆、罗斯卫国战争纪念馆、日本的广岛和长崎原爆纪念馆等,每年都举行国家公祭。

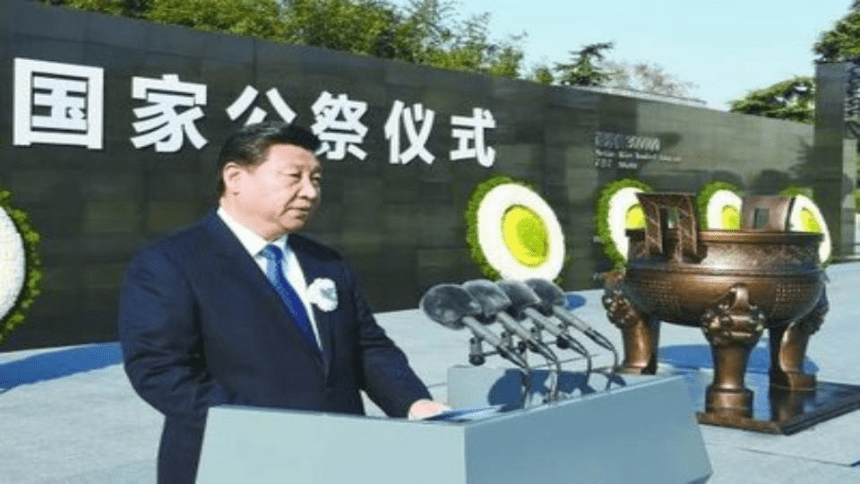

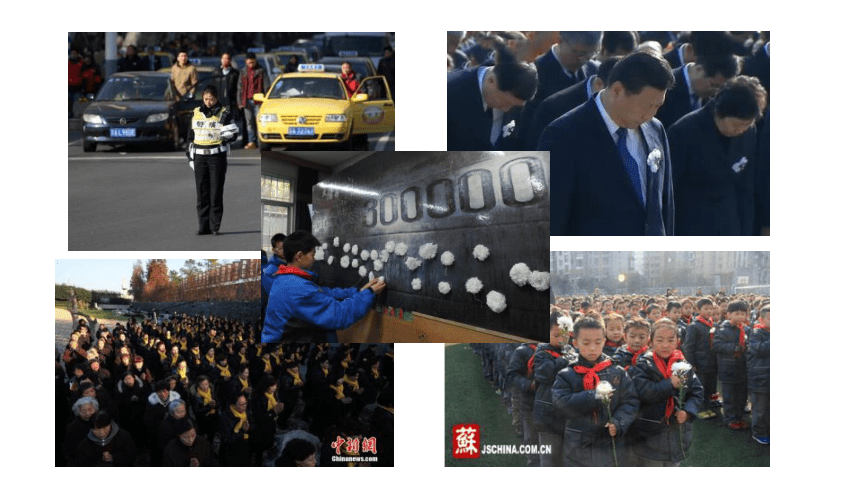

公祭当天,国家元首、议会议长、各大党派领袖都到场献花圈,并公开发表讲话。同时,公众的参与度也相当高,参加公祭的人数少则万人以上,多则10多万人。中华人民共和国第十二届全国人大常委会第七次会议决定,分别将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,将12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

2014年7月6日,“国家公祭网”正式上线。?

“忘记历史就意味着背叛,否认罪责就意味着重犯。”习近平在首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式上讲过的话,仍萦绕在耳边,引人深思。无论时间过去多久,历史都会记住这一天。南京大屠杀,从一座城市和一个国家的记忆,正式上升为“人类记忆”。今天就让我们一起品读《国行公祭,为佑世界和平》,缅怀遇难者,深刻认识国行公祭的意义。

情境导入

国家公祭日是国家为了纪念曾经发生过的重大民族灾难而设立的国家祭日。

十二届全国人大常委会第七次会议决定,分别将

9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,将

12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

2014年7月6日,“国家公祭网”正式上线。

国家公祭日的由来

日本右翼分子受狭隘的民族主义和军国主义的影响,企图抹杀南京大屠杀这段不光彩的历史。发生在1982年、1986年及2001年的审定通过歪曲历史的教科书事件,都充分说明了他们不顾世界爱好和平人民的感情,歪曲和篡改历史的丑恶嘴脸。今天,我们就来通过一篇消息,

翻开这段历史,看看日本军国主义在中国犯下的滔天罪行。

导入新课

学习目标:

1.了解新闻评论的相关知识,把握本文的主要内容。

2.学习新闻评论的写法,结合具体语句分析本文的语言特色。(重点)

3.铭记历史,缅怀先烈,珍爱和平,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。(重点)

“钟声”是“中国之声”的简称,暗中蕴含有“警世钟声”的寓意。它是人民日报国际评论,以“钟声”为笔名的国际评论自2008年11月推出后产生了较大影响。以正面阐述中国对一些国际问题和涉华问题的立场与主张为重点,在风格上以快速反应、尖锐鲜明见长。

作者简介

公祭(jì)

宝鼎(dǐnɡ)

国殇(shānɡ)

杀戮(lù)

悼念(dào)

惨绝人寰(huán)

篡改(cuàn)

抵赖(lài)

妄图(wànɡ)

警惕(tì)

呓语(yì)

振聋发聩(kuì)

遁形(dùn)

矢志(shǐ)

捍卫(hàn)

誓言(shì)

彰显(zhānɡ)

磅礴(pánɡbó)

读一读

【惨绝人寰】

人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。人寰,人间。

【颠倒黑白】

把黑的说成白的,把白的说成黑的,比喻歪曲事实,混淆是非。

【振聋发聩】

比喻唤醒糊涂麻木的人。聩,聋。

【沧海桑田】

大海变成农田,农田变成大海,形容世事变化很大。

【一以贯之】

泛指用一种思想理论贯穿于始终。

词语掌握

本文的体裁也属于新闻

新闻评论,是媒体编辑部或作者对新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的紧迫问题,运用分析和综合的方法,就事论理,就实论虚,有着鲜明针对性和指导性的一种新闻文体。

知识链接

新闻评论一般具有时效性、针对性、准确性、说理性和思想性的特点,也就是:

①因时而评,新闻性强;

②缘事而发,寓理于事;

③内容贴近,题材广泛;

④大众视角,公民写作。

新闻报道传播事实信息,新闻评论发表意见信息;新闻报道以叙述为主,新闻评论以议论为主;新闻报道的主要作用是告知信息、传播信息,新闻评论则旨在针砭时弊、引导舆论。新闻评论具有引导、监督、表态、深化的作用。

知识链接

2017年12月13日,是南京大屠杀惨案发生80周年,也是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞。《人民日报》的记者就此事件写了这篇新闻评论,深切缅怀南京大屠杀的无辜死难者,警醒世人,牢记历史,勿忘国耻。

写作背景

绿色圃中小学教育http://www.LSPJY.com

绿色圃中小学教育http://www.LSPJY.com

1、课文以《国行公祭,为佑世界和平》作为标题,有什么作用?

(1)点明了这则新闻评论的主要内容和写作目的。

(2)标题简明、醒目,能够引起读者的关注。

初读感知

2、听课文朗读,说说课文主要写了哪些内容。

这篇文章开篇用概括性的语言简述第四次南京大屠杀国家公祭日的基本情况,阐明了国家公祭的必要性和意义,同时也表达了中国捍卫世界和平的坚定信念。

初读感知

第一部分(第1段)

点明主要事件,交代事件背景。

第二部分(第2~4段)

写全世界的正义之士和日本右翼分子对南京大屠杀的不同态度,批判了日本右翼分子否认历史的顽固态度。

第三部分(第5、6段)

写南京成为国际和平城市,中国矢志捍卫世界和平。

课文结构

2、第一段“1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万中国同胞惨遭杀戮”一句采用了什么记叙顺序?这样写有什么好处?

1、这篇文章是怎样开头的?这样写有什么作用?

引用宝鼎铭文,一方面点明文章的内容,增强现场感;另一方面丰富文章的内容,增添表现力。

插叙。这句话交代了“南京大屠杀”的时间和死亡人数,补充说明文章的背景,使情节更加完整。

精读品味

3.

写日本右翼分子否认历史、美化侵略战争的事实,有什么作用?

列举日本右翼分子否认历史、美化侵略战争的无耻行径,与第2段形成鲜明对比,批判了日本右翼分子否认历史的顽固态度。

4.试分析本文最后一句话的作用。

本句起到了画龙点睛、升华主旨的作用,强调了中国捍卫世界和平的决心。

精读品味

:试简要分析这篇时评的论证思路。

论证小结

这篇文章开篇用概括性的语言简述举行第四次南京大屠杀死难者国家公祭仪式的基本情况,同时提出观点,即中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平;然后从正反两方面展开论述,正面以美国、加拿大等全世界正义之士对南京大屠杀死难者的纪念为例,反面以日本右翼势力妄图否认历史的丑态为例,说明正义必将战胜邪恶,历史事实不会因巧舌抵赖而消失;最后以南京命运的变迁收束,表明中国铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来的信念和力量。全文思想深刻,针对性强,有“警钟”和“宣言”的双重作用。

概述国家公祭的基本情况

全世界正义之士对死难者的纪念

南京的命运转变

中国维护世界和平的信念

日本右翼势力否认历史

国行公祭,为佑世界和平

思路小结

历史不会改变,事实不会消失

提出论点

举例论证

对比论证

得出结论

对比论证

引述事实

思路清晰论证充分

叙议结合对比鲜明

导向性强立场严正

视野开阔事实充分

1、日军罪行可谓罄竹难书,面对南京大屠杀这段历史,我国举行公祭,其目的是什么呢?请结合第一段的内容进行阐述。

文章开篇简要揭示了日军南京大屠杀的罪行,明确公祭的初衷是悼念死难同胞,让中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。

拓展探究

拓展探究

2、是啊,我们中华民族有着悠久的历史、灿烂的文化,但是“南京大屠杀”这样的奇耻大辱,这样惨绝人寰的灾难也更要铭记于心。回颐历史看看现实,我们中学生该如何肩负使命才能新树民族尊严,新铸中华辉煌呢?

以史为鉴可以知兴衰,所以我们不仅要记住我们引以为豪的悠久历史、灿烂文化,更应该牢记惨绝人寰的灾难,牢记中华民族的奇耻大辱,因为它更能警醒我们如何走好今后的路。

本文报道了第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞的事件,主要讲述了全世界的正义之士以不同的方式纪念死难者和日本右翼分子对历史的否认,态度鲜明地批判了日本右翼分子的态度,表明了中国人民将铭记历史,捍卫世界和平。

小结

板书设计

阐述观点

强化观点

:牢记历史维护和平

缅怀先烈

热爱和平

历史不能忘却,历史不能扭曲

重大意义

日本前首相鸠山由纪夫参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

重大意义

2014年4月27日,丹麦女王玛格丽特二世在南京参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

这是玛格丽特二世走过和平广场。

重大意义

中国举行国家公祭仪式,不仅仅是为了悼念死难者、缅怀献出生命的革命先烈,更是为了向世界传达捍卫历史真相、守护世界和平的坚定信念,而公祭日也引来了世界各国的关注。

重大意义

此外,印度新德里电视台、《巴基斯坦观察家报》、马来西亚《婆罗洲邮报》、新加坡《联合早报》、美国《世界日报》、俄罗斯卫星通讯社等外媒都对公祭活动予以及时报道和关注,并重点转述中方立场。

十分讽刺的是,就在世界各地都在悼念死难者、缅怀历史之际,日本却还在为慰安妇铜像问题吵着要与旧金山“绝交”。据日本共同社12日报道,日本大阪市议会12日通过了反对美国旧金山市接受象征原日军慰安妇问题少女像的决议,还通过了要求日本中央政府继续致力于撤走少女像工作的意见书。大阪市市长吉村洋文还声称,将解除与旧金山的友好城市关系。

不过,据了解,旧金山市市长李孟贤

早前就曾回信日方,并称在慰安妇铜

像问题上“没有讨论余地”。

慰安妇的故事

由中韩两国艺术家创作的慰安妇少女像28日在韩国首尔城北区的一个街心公园中正式揭幕。这两尊雕像是为纪念日本侵略时期被强征为慰安妇的中韩少女而设立的。

参与雕像创作的史咏称:“用艺术的方式表现残酷的历史,让我很受感动。”韩国艺术家金云晟称:“中韩两国人民都遭受过日本军国主义的侵害,有着共同的痛苦回忆。这下韩国慰安妇少女不会那么孤独了。旁边的空椅子希望能够承载日本的反省和道歉。”

中韩慰安妇少女雕像

铭记历史

守护和平

重大意义

以史为鉴可以知兴衰,所以我们不仅要记住我们引以为豪的悠久历史、灿烂文化,更应该牢记惨绝人寰的灾难,牢记中华民族的奇耻大辱,因为它更能警醒我们如何走好今后的路。

不忘历史,矢志复兴。今天的中国,任人宰割、饱受欺凌的时代已经一去不复返了。全体中华儿女携手同心凝聚磅礴力量,为实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗,正是对死难同胞和革命先烈的最好告慰。

思想深刻,说理性强

文章围绕第四次南京大屠杀国家公祭日纪念活动展开,阐明了国家公祭的意义和必要性,摆事实,讲道理,站在维护世界和平的高度阐明观点,认识有高度,思想针对性强。

写作特点

事实充分,准确性强

这篇时评中作者运用大量事实,特别是运用了美国、加拿大以及日本等国的相关事实来阐明自己的认识,印证观点,并且引用原材料,这样就增强了评论的真实性和说服力,具有无可辩驳的力量,准确性强。

新闻报道与新闻评论

不同点

新闻报道

新闻评论

内

容

表达方式

写作目的

作

用

总结提升

传播事实信息

发表意见信息

以叙述为主

以议论为主

告知信息

针砭时弊、引导舆论

传播信息

引导、监督、表态、深化

论证方法是运用论据证明论点的方法,是论点和论据之间的逻辑联系的纽带。论点解决“需要论证什么”的问题,论据解决“用什么来论证”的问题,而论证解决“怎样进行论证”的问题。

常见的论证方法:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证等。

温习旧知:论证方法

论证方法

举例论证

道理论证

对比论证

选择有代表性的

事例,来证明论

点正确性的一种

方法。用事实来

证明论点,论点

更具说服力

运用名言警句、

科学公理以及人

们皆知的常理来

证明论点的方法

可使论证更具有

权威性。

用具体生动的事物

来比喻,从而证明

一个比较抽象的道

理的论证方法。能

使论述深入浅出,

把抽象的道理说

得生动形象。

把两种或两种以上的相对

或相反的事物放在一起进

行比较,或把一个事物的

两面进行对照分析来证明

论点的方法。能更突出证

明论点的正确性,使论证

严密,更具说服力。

比喻论证

选择一则时事写一篇时评,要求贴近生活,内容积极向上。

铭记历史,不忘国耻,关注社会生活,培养对和平的热爱。

课后作业

国行公祭

为佑世界和平

铭记历史

珍爱和平

——国行公祭,为佑世界和平

国家公祭日:是国家为了纪念曾经发生过的重大民族灾难而设立的国家祭日。二战后,主要参战国政府纷纷推出国家级哀悼日,以国家公祭的形式来祭奠在惨案中死难的国民,增强现代人对国家遭受战争灾难历史的记忆,目前已成为国际惯例。波兰的奥斯威辛集中营大屠杀纪念馆、美国的珍珠港事件纪念馆、罗斯卫国战争纪念馆、日本的广岛和长崎原爆纪念馆等,每年都举行国家公祭。

公祭当天,国家元首、议会议长、各大党派领袖都到场献花圈,并公开发表讲话。同时,公众的参与度也相当高,参加公祭的人数少则万人以上,多则10多万人。中华人民共和国第十二届全国人大常委会第七次会议决定,分别将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,将12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

2014年7月6日,“国家公祭网”正式上线。?

“忘记历史就意味着背叛,否认罪责就意味着重犯。”习近平在首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式上讲过的话,仍萦绕在耳边,引人深思。无论时间过去多久,历史都会记住这一天。南京大屠杀,从一座城市和一个国家的记忆,正式上升为“人类记忆”。今天就让我们一起品读《国行公祭,为佑世界和平》,缅怀遇难者,深刻认识国行公祭的意义。

情境导入

国家公祭日是国家为了纪念曾经发生过的重大民族灾难而设立的国家祭日。

十二届全国人大常委会第七次会议决定,分别将

9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,将

12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

2014年7月6日,“国家公祭网”正式上线。

国家公祭日的由来

日本右翼分子受狭隘的民族主义和军国主义的影响,企图抹杀南京大屠杀这段不光彩的历史。发生在1982年、1986年及2001年的审定通过歪曲历史的教科书事件,都充分说明了他们不顾世界爱好和平人民的感情,歪曲和篡改历史的丑恶嘴脸。今天,我们就来通过一篇消息,

翻开这段历史,看看日本军国主义在中国犯下的滔天罪行。

导入新课

学习目标:

1.了解新闻评论的相关知识,把握本文的主要内容。

2.学习新闻评论的写法,结合具体语句分析本文的语言特色。(重点)

3.铭记历史,缅怀先烈,珍爱和平,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。(重点)

“钟声”是“中国之声”的简称,暗中蕴含有“警世钟声”的寓意。它是人民日报国际评论,以“钟声”为笔名的国际评论自2008年11月推出后产生了较大影响。以正面阐述中国对一些国际问题和涉华问题的立场与主张为重点,在风格上以快速反应、尖锐鲜明见长。

作者简介

公祭(jì)

宝鼎(dǐnɡ)

国殇(shānɡ)

杀戮(lù)

悼念(dào)

惨绝人寰(huán)

篡改(cuàn)

抵赖(lài)

妄图(wànɡ)

警惕(tì)

呓语(yì)

振聋发聩(kuì)

遁形(dùn)

矢志(shǐ)

捍卫(hàn)

誓言(shì)

彰显(zhānɡ)

磅礴(pánɡbó)

读一读

【惨绝人寰】

人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。人寰,人间。

【颠倒黑白】

把黑的说成白的,把白的说成黑的,比喻歪曲事实,混淆是非。

【振聋发聩】

比喻唤醒糊涂麻木的人。聩,聋。

【沧海桑田】

大海变成农田,农田变成大海,形容世事变化很大。

【一以贯之】

泛指用一种思想理论贯穿于始终。

词语掌握

本文的体裁也属于新闻

新闻评论,是媒体编辑部或作者对新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的紧迫问题,运用分析和综合的方法,就事论理,就实论虚,有着鲜明针对性和指导性的一种新闻文体。

知识链接

新闻评论一般具有时效性、针对性、准确性、说理性和思想性的特点,也就是:

①因时而评,新闻性强;

②缘事而发,寓理于事;

③内容贴近,题材广泛;

④大众视角,公民写作。

新闻报道传播事实信息,新闻评论发表意见信息;新闻报道以叙述为主,新闻评论以议论为主;新闻报道的主要作用是告知信息、传播信息,新闻评论则旨在针砭时弊、引导舆论。新闻评论具有引导、监督、表态、深化的作用。

知识链接

2017年12月13日,是南京大屠杀惨案发生80周年,也是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞。《人民日报》的记者就此事件写了这篇新闻评论,深切缅怀南京大屠杀的无辜死难者,警醒世人,牢记历史,勿忘国耻。

写作背景

绿色圃中小学教育http://www.LSPJY.com

绿色圃中小学教育http://www.LSPJY.com

1、课文以《国行公祭,为佑世界和平》作为标题,有什么作用?

(1)点明了这则新闻评论的主要内容和写作目的。

(2)标题简明、醒目,能够引起读者的关注。

初读感知

2、听课文朗读,说说课文主要写了哪些内容。

这篇文章开篇用概括性的语言简述第四次南京大屠杀国家公祭日的基本情况,阐明了国家公祭的必要性和意义,同时也表达了中国捍卫世界和平的坚定信念。

初读感知

第一部分(第1段)

点明主要事件,交代事件背景。

第二部分(第2~4段)

写全世界的正义之士和日本右翼分子对南京大屠杀的不同态度,批判了日本右翼分子否认历史的顽固态度。

第三部分(第5、6段)

写南京成为国际和平城市,中国矢志捍卫世界和平。

课文结构

2、第一段“1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万中国同胞惨遭杀戮”一句采用了什么记叙顺序?这样写有什么好处?

1、这篇文章是怎样开头的?这样写有什么作用?

引用宝鼎铭文,一方面点明文章的内容,增强现场感;另一方面丰富文章的内容,增添表现力。

插叙。这句话交代了“南京大屠杀”的时间和死亡人数,补充说明文章的背景,使情节更加完整。

精读品味

3.

写日本右翼分子否认历史、美化侵略战争的事实,有什么作用?

列举日本右翼分子否认历史、美化侵略战争的无耻行径,与第2段形成鲜明对比,批判了日本右翼分子否认历史的顽固态度。

4.试分析本文最后一句话的作用。

本句起到了画龙点睛、升华主旨的作用,强调了中国捍卫世界和平的决心。

精读品味

:试简要分析这篇时评的论证思路。

论证小结

这篇文章开篇用概括性的语言简述举行第四次南京大屠杀死难者国家公祭仪式的基本情况,同时提出观点,即中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平;然后从正反两方面展开论述,正面以美国、加拿大等全世界正义之士对南京大屠杀死难者的纪念为例,反面以日本右翼势力妄图否认历史的丑态为例,说明正义必将战胜邪恶,历史事实不会因巧舌抵赖而消失;最后以南京命运的变迁收束,表明中国铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来的信念和力量。全文思想深刻,针对性强,有“警钟”和“宣言”的双重作用。

概述国家公祭的基本情况

全世界正义之士对死难者的纪念

南京的命运转变

中国维护世界和平的信念

日本右翼势力否认历史

国行公祭,为佑世界和平

思路小结

历史不会改变,事实不会消失

提出论点

举例论证

对比论证

得出结论

对比论证

引述事实

思路清晰论证充分

叙议结合对比鲜明

导向性强立场严正

视野开阔事实充分

1、日军罪行可谓罄竹难书,面对南京大屠杀这段历史,我国举行公祭,其目的是什么呢?请结合第一段的内容进行阐述。

文章开篇简要揭示了日军南京大屠杀的罪行,明确公祭的初衷是悼念死难同胞,让中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。

拓展探究

拓展探究

2、是啊,我们中华民族有着悠久的历史、灿烂的文化,但是“南京大屠杀”这样的奇耻大辱,这样惨绝人寰的灾难也更要铭记于心。回颐历史看看现实,我们中学生该如何肩负使命才能新树民族尊严,新铸中华辉煌呢?

以史为鉴可以知兴衰,所以我们不仅要记住我们引以为豪的悠久历史、灿烂文化,更应该牢记惨绝人寰的灾难,牢记中华民族的奇耻大辱,因为它更能警醒我们如何走好今后的路。

本文报道了第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞的事件,主要讲述了全世界的正义之士以不同的方式纪念死难者和日本右翼分子对历史的否认,态度鲜明地批判了日本右翼分子的态度,表明了中国人民将铭记历史,捍卫世界和平。

小结

板书设计

阐述观点

强化观点

:牢记历史维护和平

缅怀先烈

热爱和平

历史不能忘却,历史不能扭曲

重大意义

日本前首相鸠山由纪夫参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

重大意义

2014年4月27日,丹麦女王玛格丽特二世在南京参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

这是玛格丽特二世走过和平广场。

重大意义

中国举行国家公祭仪式,不仅仅是为了悼念死难者、缅怀献出生命的革命先烈,更是为了向世界传达捍卫历史真相、守护世界和平的坚定信念,而公祭日也引来了世界各国的关注。

重大意义

此外,印度新德里电视台、《巴基斯坦观察家报》、马来西亚《婆罗洲邮报》、新加坡《联合早报》、美国《世界日报》、俄罗斯卫星通讯社等外媒都对公祭活动予以及时报道和关注,并重点转述中方立场。

十分讽刺的是,就在世界各地都在悼念死难者、缅怀历史之际,日本却还在为慰安妇铜像问题吵着要与旧金山“绝交”。据日本共同社12日报道,日本大阪市议会12日通过了反对美国旧金山市接受象征原日军慰安妇问题少女像的决议,还通过了要求日本中央政府继续致力于撤走少女像工作的意见书。大阪市市长吉村洋文还声称,将解除与旧金山的友好城市关系。

不过,据了解,旧金山市市长李孟贤

早前就曾回信日方,并称在慰安妇铜

像问题上“没有讨论余地”。

慰安妇的故事

由中韩两国艺术家创作的慰安妇少女像28日在韩国首尔城北区的一个街心公园中正式揭幕。这两尊雕像是为纪念日本侵略时期被强征为慰安妇的中韩少女而设立的。

参与雕像创作的史咏称:“用艺术的方式表现残酷的历史,让我很受感动。”韩国艺术家金云晟称:“中韩两国人民都遭受过日本军国主义的侵害,有着共同的痛苦回忆。这下韩国慰安妇少女不会那么孤独了。旁边的空椅子希望能够承载日本的反省和道歉。”

中韩慰安妇少女雕像

铭记历史

守护和平

重大意义

以史为鉴可以知兴衰,所以我们不仅要记住我们引以为豪的悠久历史、灿烂文化,更应该牢记惨绝人寰的灾难,牢记中华民族的奇耻大辱,因为它更能警醒我们如何走好今后的路。

不忘历史,矢志复兴。今天的中国,任人宰割、饱受欺凌的时代已经一去不复返了。全体中华儿女携手同心凝聚磅礴力量,为实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗,正是对死难同胞和革命先烈的最好告慰。

思想深刻,说理性强

文章围绕第四次南京大屠杀国家公祭日纪念活动展开,阐明了国家公祭的意义和必要性,摆事实,讲道理,站在维护世界和平的高度阐明观点,认识有高度,思想针对性强。

写作特点

事实充分,准确性强

这篇时评中作者运用大量事实,特别是运用了美国、加拿大以及日本等国的相关事实来阐明自己的认识,印证观点,并且引用原材料,这样就增强了评论的真实性和说服力,具有无可辩驳的力量,准确性强。

新闻报道与新闻评论

不同点

新闻报道

新闻评论

内

容

表达方式

写作目的

作

用

总结提升

传播事实信息

发表意见信息

以叙述为主

以议论为主

告知信息

针砭时弊、引导舆论

传播信息

引导、监督、表态、深化

论证方法是运用论据证明论点的方法,是论点和论据之间的逻辑联系的纽带。论点解决“需要论证什么”的问题,论据解决“用什么来论证”的问题,而论证解决“怎样进行论证”的问题。

常见的论证方法:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证等。

温习旧知:论证方法

论证方法

举例论证

道理论证

对比论证

选择有代表性的

事例,来证明论

点正确性的一种

方法。用事实来

证明论点,论点

更具说服力

运用名言警句、

科学公理以及人

们皆知的常理来

证明论点的方法

可使论证更具有

权威性。

用具体生动的事物

来比喻,从而证明

一个比较抽象的道

理的论证方法。能

使论述深入浅出,

把抽象的道理说

得生动形象。

把两种或两种以上的相对

或相反的事物放在一起进

行比较,或把一个事物的

两面进行对照分析来证明

论点的方法。能更突出证

明论点的正确性,使论证

严密,更具说服力。

比喻论证

选择一则时事写一篇时评,要求贴近生活,内容积极向上。

铭记历史,不忘国耻,关注社会生活,培养对和平的热爱。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读