高二语文人教版必修五第二单元6.《逍遥游》课件(40张PPT)

文档属性

| 名称 | 高二语文人教版必修五第二单元6.《逍遥游》课件(40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-01 22:01:33 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

逍遥游

——庄周

教学目标

1、了解庄子及《庄子》,识记基本文言知识点。

2、了解本文借用寓言说理的论说方式。。

3、体会本文想想丰富,意境开阔的特点,体会文章的浪漫主义特色。(夸张、比喻、拟人)。

情境导入

“儒家像粮食店,绝不能打倒,否则打倒了儒家,我们就没饭吃。道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必理会他,要是一生病,就非自动找上门不可”——著名学者南怀瑾

苏轼他从人生的得意走向失意,是谁安慰了他疲惫的心灵?陶渊明从官场走向田园,是谁给予他选择的勇气?为什么历史上有很多人都具有百折不挠的气概,除了他们对信念的坚持,也许从庄周这儿我们能得到一点答案。

庄子

庄子(约前369~前286),名

,

时期

人,著名的

,

的重要代表,与老子并称为

。

庄子的主要思想是

。在政治上,他主张无为而治。为了现实的束缚和苦闷,他还倡导精神超脱,主张彻底屏除世俗名利地位之心,入于精神自由的“逍遥”之境。

周

宋国

道家学派

“老庄”

清静无为

思想家

战国

《庄子》

《庄子》一书,今存

篇,分为

,是庄子所作,

和

,学术界认为是他人伪作。文笔

,想象

,气势

。

《庄子》善于虚构,大多是寓言作品,“寓真于诞,寓实于玄(深奥、玄妙)”。想象丰富,多用夸张、比喻、拟人等修辞方法。从文学价值方面讲,《庄子》一书展现出的浪漫主义才力,更为后世称道和借鉴。鲁迅先生说:"其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。"(《汉文学史纲要》)郭沫若说:"以思想家而兼文章家的人,在中国古代哲人中,实在是绝无仅有。"(《庄子与鲁迅》)也有人称他的作品是"文学的哲学、哲学的文学"。

33

内篇7

波澜壮阔

杂篇11

外篇15

奇特丰富

汪洋恣肆

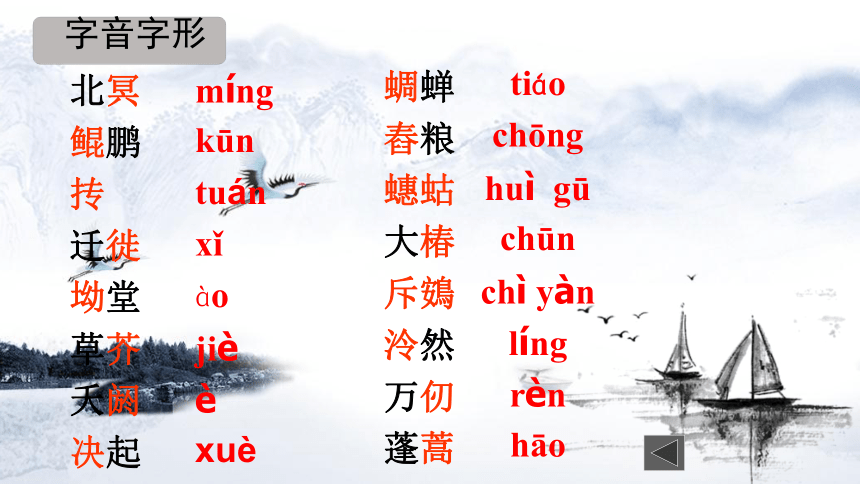

字音字形

蜩蝉

舂粮

蟪蛄

大椿

斥鴳

泠然

万仞

蓬蒿

tiáo

chōng

huì

gū

chūn

chì

yàn

líng

rèn

hāo

北冥

鲲鹏

抟

迁徙

坳堂

草芥

夭阏

决起

míng

kūn

tuán

xǐ

ào

jiè

è

xuè

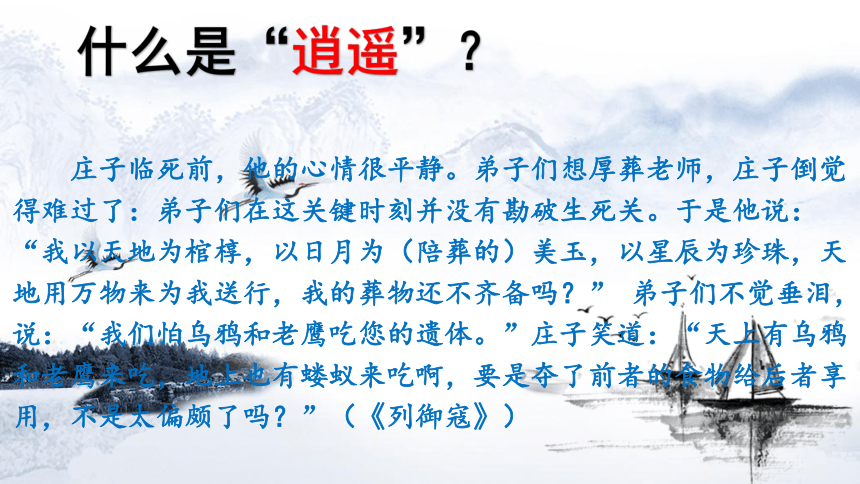

什么是“逍遥”?

庄子临死前,他的心情很平静。弟子们想厚葬老师,庄子倒觉得难过了:弟子们在这关键时刻并没有勘破生死关。于是他说:

“我以天地为棺椁,以日月为(陪葬的)美玉,以星辰为珍珠,天地用万物来为我送行,我的葬物还不齐备吗?”

弟子们不觉垂泪,说:“我们怕乌鸦和老鹰吃您的遗体。”庄子笑道:“天上有乌鸦和老鹰来吃,地上也有蝼蚁来吃啊,要是夺了前者的食物给后者享用,不是太偏颇了吗?”(《列御寇》)

“逍遥游”,就是没有任何束缚地、自由自在地活动。

“逍遥”,也写作“消摇”。表达一种难以言传的行动和悠远舒长的意境。就是徜徉、漫步、翱翔,安适自得优游岁月的情景,那就是逍遥。

第一段

北冥有鱼,其名为鲲。

北海有一条鱼,它的名字叫鲲。

鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。

鲲的体积巨大,不知道它有几千里。鲲变化成鸟,鸟的名字叫鹏。

鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

鹏的背,不知道它有几千里。奋起而飞,它的翅膀就像悬挂在天空的云彩。

是鸟也,海运则将徙于南冥,——南冥者,天池也。

这只鸟,海动风起时就将迁往南方。那南海,是天然形成的水池。

《齐谐》者,志怪者也。

《齐谐》是记载怪异事情的书。

《谐》之言曰“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”

《齐谐》上记载说:“当鹏迁往南海时,振翅拍水,激起几千里的波涛。它乘着旋风环旋飞上几万里的高空,它凭借着六月的大风离开了北海。”

野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

山野中的雾气,空中的尘埃,都是生物用气息相吹拂的结果。

天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

天色深蓝,是它的真正颜色吗?还是因为天高地远而看不到它的尽头呢?鹏从高空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

况且水积聚得不深,那么它负载大船就没有力量。

覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟,置杯焉则胶,水浅而舟大也。

倒一杯水在堂上低洼的地方,那么就只能用小草做它的船,放上一只杯子就粘住了,这是水浅而船太大的缘故。

风之积也不厚,则其负大翼也无力。

风积聚得不够大,那么它承载巨大的翅膀就没有力量。

故九万里,则风斯在下矣,而后乃今培风;

所以鹏飞上几万里的高空,那风就在它的下面,然后它才能凭风而行;

背负青天,而莫之夭阏,而后乃今将图南。

鹏背负着青天,没有什么能阻碍它,然后才打算向南方飞行。

蜩与学鸠笑之曰:“我决起而飞,抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣,

蝉和学鸠嘲笑鹏说:“我疾速地起飞,碰着榆枋树木就停下来,有时如果飞不上去,落下到地上就是了。

奚以之九万里而南为?”

为何要飞上数万里的高空再往南飞呢?”

适莽苍者,三餐而反,腹犹果然;

去郊外去的人,只须准备一天三餐,回来时肚子还是饱的;

适千里者,三月聚粮。之二虫又何知?

到千里远处去的人,要用几个月来储积粮食。这两只小动物又知道什么呢?

适百里者,宿舂粮;

到百里外去的人,头天晚上就要捣米准备干粮;

开篇如何描写鲲鹏?为什么要如此描写鲲鹏?

用汪洋恣肆、气势磅礴的笔调,借用夸张手法,写出了一只鹏。

从体大、背大、翼大以及活动范围大(长度:从北海道南海;高度:九万里)四个方面极写鲲鹏形象磅礴壮观,是为了下文写杯水、尘埃、蜩和学鸠与之形成对比提供鲜明地参照物。

除了写鲲鹏之外,还写了什么?有什么作用?

野马、尘埃、大舟、草芥...

对比,说明天地万物各有其不同,也有相通之处。尘埃可以成为雾气,鲲可以成为鹏,积蓄就可以强大。然而,鹏要凭借风,雾气要借助气息,都还有所待。

小结

世上万物都有所待,

都没有绝对自由。

鹏鸟奋飞:必须凭借强大的风力。

水雾尘埃:要靠气息相吹。

大舟无力:因为积水不深。

杯水胶地:因为水浅舟大。

蜩鸠嘲鹏:不知自己“所待”。

远行所待:备粮,越远所待越多。

万物皆

“有所待”

鲲

、鹏

大

海运将徙

小

大舟深水

芥草杯水

野马、尘埃

蜩与学鸠

对比

以息相吹

比喻

强调

适莽苍者

适百里者

适千里者

行路备粮

嘲笑大鹏

(比喻)

反驳

阐明世间万事万物,大至鹏鸟,小至尘埃,它们的活动都“有所待”,都是不自由的。

小知不及大知,小年不及大年。

小智慧不了解大智慧,寿命短的不了解寿命长的。

奚以知其然也?

根据什么知道它是这样的呢?

朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,此小年也。

朝菌不知一月的时间变化,蟪蛄不知一年的时间变化,这是短寿的;

第二段

楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋;

楚国南边有冥灵这种树,以五百年为一个春季,五百年为一个秋季;

上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋,此大年也。

远古时代有一棵大椿树,以八千年为一个春季,八千年为一个秋季,这就是寿命长的。

而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎!

可是彭祖如今独自以长寿闻名于世,一般人与他相比,不是很可悲吗?

汤之问棘也是已。

汤问政于棘这种情况。

穷发之北,有冥海者,天池也。

在那草木不生的北方,有一个深海,那是天然形成的水池。

有鱼焉,其广数千里,未有知其修者,其名为鲲。

那里边有一条鱼,它的身子有几千里宽,没有人知道它有多么长,它的名字叫作鲲。

有鸟焉,其名为鹏,背若泰山,翼若垂天之云,

有只鸟,它的名字叫作鹏,鹏的背像泰山,双翅展开像天边的云,

抟扶摇羊角而上者九万里,绝云气,负青天,

鹏乘着旋风环旋飞上数万里的高空,穿过云气,背负青天,

然后图南,且适南冥也。

然后向南飞翔,

将要到南海去。

斥鴳笑之曰:“彼且奚适也?

斥鴳嘲笑它说:“它将要到哪里去呢?

我腾跃而上,不过数仞而下,

我飞腾起来,不过十几尺高就落下来,

翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也。

在蓬蒿之间自由自在地飞翔,这也就是飞的最高限度了,

而彼且奚适也?”此大小之辩也。

而它将要飞到哪里去呢?”这就是大和小的区别。

本段第一句在结构上有什么作用?

“小知不及大知”承上文,小结第四段内容;

“小年不及大年”启本段下文。

如何论证“小年不及大年”?

小年(朝菌、蟪蛄)――众人

大年(冥灵、大椿)――彭祖

举例论证

此段说明小知不能了解大知,寿命短的不能理解寿命长的。二者是递进关系,强调的是人认识上的大小区别,都是有所“待”的。

小结

世间万物皆有小大之辨:(自然界)

小知不及大知(客观存在差别)

小年不及大年(生命决定差别)

汤之问棘(以史为证)

故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也,亦若此矣。

所以那些才智足以胜任一个官位,品行顺合一方百姓、道德符合君主心意、能力足使国人信任的人,他们看待自己,其实也是这样的。

而宋荣子犹然笑之。

宋荣子尚且嗤笑这四种人。

第三段

且举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮,

再说全社会的人都称赞宋荣子,他却并不因此而更加勤勉;全社会的人都责难他,他也并不因此而更加沮丧。

定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。

(这是因为他)能认清自我表现与外物的分别,能辨明荣辱的界限,至此而止了。

彼其于世,未数数然也。虽然,犹有未树也。

他在世上,没有急迫追求什么。即使这样,还是有不曾树立的东西。

夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。

列子乘风而行,飘然轻巧,十五日后返回。

彼于致福者,未数数然。

他对于招财纳福的事没有急迫追求。

此虽免乎行,犹有所待者也。

这虽然不用步行,但还是要凭借风力。

若夫乘天地之正,而御六气之辩

至于顺应天地万物的本性,把握六气的变化,

以游无穷者,彼且恶乎待哉?

而在无边无际的境界里遨游的人,他们还凭借什么呢?

故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。

所以说:至人无自我,神人无功利,圣人无名声。

文章思路

第一部分:世间万物皆有所待(不自由)

第二部分:世间万物皆有所待,又有“小大之辨”(亦不自由)

第三部分:从自然界到社会的人,无不有所待,真正的逍遥者是不受外物的限制的,他们无所待(无己、无功、无名——追求绝对的自由——逍遥的境界)。

文中有三笑,他们嘲笑的对象一样吗?

蜩与学鸠笑之曰;斥鴳笑之曰;宋荣子犹然笑之

蜩与学鸠、斥鴳嘲笑的是鲲鹏;

宋荣子嘲笑“知行德而”一类人

本段指出人存在几种层次?有何共同的特点?作者对这几类人的看法是怎样的?

一是效比合征之人——追求功名利禄(自视甚高,但只不过是斥鴳之类)

二是贤人宋荣子——修养不够(远胜于第一种人,但“犹有未树”“犹有所待”)

三是御风而行的列子——尚待风力

四是至人、神人、圣人——无己、无功、无名(顺应万物的本性,达到物我一体,才能无所待,才是逍遥游。)

四个层次:

作者阐述四个层次的人意在阐述什么意思?

意在阐述庄子修养中的最高境界,即至人、神人、圣人的无己、无功、无名的境界,就生活态度来说,主张顺应自然,就政治态度来说,主张无为而治。这样的人就能达到逍遥游的境界。

如何理解作者塑造的大鹏形象?

上李邕

李白

大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。

假令风歇时下来,犹能簸却沧溟水。

世人见我恒殊调,闻余大言皆冷笑。

宣父犹能畏后生,丈夫未可轻年少。

如何理解作者塑造的大鹏形象?

催试官考较戏作

苏轼

八月十八潮,壮观天下无。

鲲鹏水击三千里,组练长驱十万夫。

红旗青盖互明灭,黑沙白浪相吞屠。

人生会合古难必,此景此行那两得。

愿君闻此添蜡烛,门外白袍如立鹄。

如何理解作者塑造的大鹏形象?

生活中喜用大鹏取名,如:岳飞的字“鹏举”,就是引用大鹏鸟来得,宋朝的神仙陈抟,为什么叫抟呢?取“抟扶摇而上者九万里”之意,陈抟的号叫“图南”,也是从《庄子》里来得。古往今来叫图南的,叫飞的,叫鹏的,不晓得有多少。人家有出门读书的,我们也会送过他“鹏程万里”四个字。

那雄伟的大鹏形象所体现的正是作者欲飞的理想和无法飞走的悲哀。

用原文的语句指出庄子所说的逍遥是什么?

如何评价庄子的这种观点?

“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?”

即绝对的精神自由。反对追求功名利禄,强调个人修养的重要性,主张追求精神自由,具有积极意义;宣扬获得绝对的精神自由,完全反对有所依赖,过分强调顺应自然、无为而治,则显示出其思想中主观唯心主义色彩,不符合客观实际。要求彻底摆脱各种传统价值和世俗观念的束缚的思想,也可能导致虚无主义。

艺术特色

借用寓言说理。

《逍遥游》运用大量的寓言把“无所待”的思想寄托于生动的形象之中。例如本文中的鲲、鹏、学鸠、斥鷃,有的是根据神话故事加工的,有的是杜撰的,但都纳入他的寓言中,寄托他的思想,使人不知不觉进入他所创造的意境,接受感染。

想象丰富,意境开阔。

如文章开头写鲲的神奇变化,鹏的遨游太空,想象十分奇特。写鹏的南徙,一“击”,一“抟”,“三千里”,“九万里”,“扶摇”直上,意境何等壮阔。丰富的想象使文章汪洋恣肆,充满浪漫主义色彩。看来荒诞无稽,却是作者真实感情的流露。

运用比喻、夸张、拟人等多种修辞手法。

如第1段。写积水负舟是以水比风,以大舟比鹏鸟;写鹏鸟南飞“水击三千里,抟扶摇而上者九万里”是夸张;描写学鸠,赋与人的情性,是拟人。这些都增强了文章的表达效果。

逍遥游

——庄周

教学目标

1、了解庄子及《庄子》,识记基本文言知识点。

2、了解本文借用寓言说理的论说方式。。

3、体会本文想想丰富,意境开阔的特点,体会文章的浪漫主义特色。(夸张、比喻、拟人)。

情境导入

“儒家像粮食店,绝不能打倒,否则打倒了儒家,我们就没饭吃。道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必理会他,要是一生病,就非自动找上门不可”——著名学者南怀瑾

苏轼他从人生的得意走向失意,是谁安慰了他疲惫的心灵?陶渊明从官场走向田园,是谁给予他选择的勇气?为什么历史上有很多人都具有百折不挠的气概,除了他们对信念的坚持,也许从庄周这儿我们能得到一点答案。

庄子

庄子(约前369~前286),名

,

时期

人,著名的

,

的重要代表,与老子并称为

。

庄子的主要思想是

。在政治上,他主张无为而治。为了现实的束缚和苦闷,他还倡导精神超脱,主张彻底屏除世俗名利地位之心,入于精神自由的“逍遥”之境。

周

宋国

道家学派

“老庄”

清静无为

思想家

战国

《庄子》

《庄子》一书,今存

篇,分为

,是庄子所作,

和

,学术界认为是他人伪作。文笔

,想象

,气势

。

《庄子》善于虚构,大多是寓言作品,“寓真于诞,寓实于玄(深奥、玄妙)”。想象丰富,多用夸张、比喻、拟人等修辞方法。从文学价值方面讲,《庄子》一书展现出的浪漫主义才力,更为后世称道和借鉴。鲁迅先生说:"其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。"(《汉文学史纲要》)郭沫若说:"以思想家而兼文章家的人,在中国古代哲人中,实在是绝无仅有。"(《庄子与鲁迅》)也有人称他的作品是"文学的哲学、哲学的文学"。

33

内篇7

波澜壮阔

杂篇11

外篇15

奇特丰富

汪洋恣肆

字音字形

蜩蝉

舂粮

蟪蛄

大椿

斥鴳

泠然

万仞

蓬蒿

tiáo

chōng

huì

gū

chūn

chì

yàn

líng

rèn

hāo

北冥

鲲鹏

抟

迁徙

坳堂

草芥

夭阏

决起

míng

kūn

tuán

xǐ

ào

jiè

è

xuè

什么是“逍遥”?

庄子临死前,他的心情很平静。弟子们想厚葬老师,庄子倒觉得难过了:弟子们在这关键时刻并没有勘破生死关。于是他说:

“我以天地为棺椁,以日月为(陪葬的)美玉,以星辰为珍珠,天地用万物来为我送行,我的葬物还不齐备吗?”

弟子们不觉垂泪,说:“我们怕乌鸦和老鹰吃您的遗体。”庄子笑道:“天上有乌鸦和老鹰来吃,地上也有蝼蚁来吃啊,要是夺了前者的食物给后者享用,不是太偏颇了吗?”(《列御寇》)

“逍遥游”,就是没有任何束缚地、自由自在地活动。

“逍遥”,也写作“消摇”。表达一种难以言传的行动和悠远舒长的意境。就是徜徉、漫步、翱翔,安适自得优游岁月的情景,那就是逍遥。

第一段

北冥有鱼,其名为鲲。

北海有一条鱼,它的名字叫鲲。

鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。

鲲的体积巨大,不知道它有几千里。鲲变化成鸟,鸟的名字叫鹏。

鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

鹏的背,不知道它有几千里。奋起而飞,它的翅膀就像悬挂在天空的云彩。

是鸟也,海运则将徙于南冥,——南冥者,天池也。

这只鸟,海动风起时就将迁往南方。那南海,是天然形成的水池。

《齐谐》者,志怪者也。

《齐谐》是记载怪异事情的书。

《谐》之言曰“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”

《齐谐》上记载说:“当鹏迁往南海时,振翅拍水,激起几千里的波涛。它乘着旋风环旋飞上几万里的高空,它凭借着六月的大风离开了北海。”

野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

山野中的雾气,空中的尘埃,都是生物用气息相吹拂的结果。

天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

天色深蓝,是它的真正颜色吗?还是因为天高地远而看不到它的尽头呢?鹏从高空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

况且水积聚得不深,那么它负载大船就没有力量。

覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟,置杯焉则胶,水浅而舟大也。

倒一杯水在堂上低洼的地方,那么就只能用小草做它的船,放上一只杯子就粘住了,这是水浅而船太大的缘故。

风之积也不厚,则其负大翼也无力。

风积聚得不够大,那么它承载巨大的翅膀就没有力量。

故九万里,则风斯在下矣,而后乃今培风;

所以鹏飞上几万里的高空,那风就在它的下面,然后它才能凭风而行;

背负青天,而莫之夭阏,而后乃今将图南。

鹏背负着青天,没有什么能阻碍它,然后才打算向南方飞行。

蜩与学鸠笑之曰:“我决起而飞,抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣,

蝉和学鸠嘲笑鹏说:“我疾速地起飞,碰着榆枋树木就停下来,有时如果飞不上去,落下到地上就是了。

奚以之九万里而南为?”

为何要飞上数万里的高空再往南飞呢?”

适莽苍者,三餐而反,腹犹果然;

去郊外去的人,只须准备一天三餐,回来时肚子还是饱的;

适千里者,三月聚粮。之二虫又何知?

到千里远处去的人,要用几个月来储积粮食。这两只小动物又知道什么呢?

适百里者,宿舂粮;

到百里外去的人,头天晚上就要捣米准备干粮;

开篇如何描写鲲鹏?为什么要如此描写鲲鹏?

用汪洋恣肆、气势磅礴的笔调,借用夸张手法,写出了一只鹏。

从体大、背大、翼大以及活动范围大(长度:从北海道南海;高度:九万里)四个方面极写鲲鹏形象磅礴壮观,是为了下文写杯水、尘埃、蜩和学鸠与之形成对比提供鲜明地参照物。

除了写鲲鹏之外,还写了什么?有什么作用?

野马、尘埃、大舟、草芥...

对比,说明天地万物各有其不同,也有相通之处。尘埃可以成为雾气,鲲可以成为鹏,积蓄就可以强大。然而,鹏要凭借风,雾气要借助气息,都还有所待。

小结

世上万物都有所待,

都没有绝对自由。

鹏鸟奋飞:必须凭借强大的风力。

水雾尘埃:要靠气息相吹。

大舟无力:因为积水不深。

杯水胶地:因为水浅舟大。

蜩鸠嘲鹏:不知自己“所待”。

远行所待:备粮,越远所待越多。

万物皆

“有所待”

鲲

、鹏

大

海运将徙

小

大舟深水

芥草杯水

野马、尘埃

蜩与学鸠

对比

以息相吹

比喻

强调

适莽苍者

适百里者

适千里者

行路备粮

嘲笑大鹏

(比喻)

反驳

阐明世间万事万物,大至鹏鸟,小至尘埃,它们的活动都“有所待”,都是不自由的。

小知不及大知,小年不及大年。

小智慧不了解大智慧,寿命短的不了解寿命长的。

奚以知其然也?

根据什么知道它是这样的呢?

朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,此小年也。

朝菌不知一月的时间变化,蟪蛄不知一年的时间变化,这是短寿的;

第二段

楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋;

楚国南边有冥灵这种树,以五百年为一个春季,五百年为一个秋季;

上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋,此大年也。

远古时代有一棵大椿树,以八千年为一个春季,八千年为一个秋季,这就是寿命长的。

而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎!

可是彭祖如今独自以长寿闻名于世,一般人与他相比,不是很可悲吗?

汤之问棘也是已。

汤问政于棘这种情况。

穷发之北,有冥海者,天池也。

在那草木不生的北方,有一个深海,那是天然形成的水池。

有鱼焉,其广数千里,未有知其修者,其名为鲲。

那里边有一条鱼,它的身子有几千里宽,没有人知道它有多么长,它的名字叫作鲲。

有鸟焉,其名为鹏,背若泰山,翼若垂天之云,

有只鸟,它的名字叫作鹏,鹏的背像泰山,双翅展开像天边的云,

抟扶摇羊角而上者九万里,绝云气,负青天,

鹏乘着旋风环旋飞上数万里的高空,穿过云气,背负青天,

然后图南,且适南冥也。

然后向南飞翔,

将要到南海去。

斥鴳笑之曰:“彼且奚适也?

斥鴳嘲笑它说:“它将要到哪里去呢?

我腾跃而上,不过数仞而下,

我飞腾起来,不过十几尺高就落下来,

翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也。

在蓬蒿之间自由自在地飞翔,这也就是飞的最高限度了,

而彼且奚适也?”此大小之辩也。

而它将要飞到哪里去呢?”这就是大和小的区别。

本段第一句在结构上有什么作用?

“小知不及大知”承上文,小结第四段内容;

“小年不及大年”启本段下文。

如何论证“小年不及大年”?

小年(朝菌、蟪蛄)――众人

大年(冥灵、大椿)――彭祖

举例论证

此段说明小知不能了解大知,寿命短的不能理解寿命长的。二者是递进关系,强调的是人认识上的大小区别,都是有所“待”的。

小结

世间万物皆有小大之辨:(自然界)

小知不及大知(客观存在差别)

小年不及大年(生命决定差别)

汤之问棘(以史为证)

故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也,亦若此矣。

所以那些才智足以胜任一个官位,品行顺合一方百姓、道德符合君主心意、能力足使国人信任的人,他们看待自己,其实也是这样的。

而宋荣子犹然笑之。

宋荣子尚且嗤笑这四种人。

第三段

且举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮,

再说全社会的人都称赞宋荣子,他却并不因此而更加勤勉;全社会的人都责难他,他也并不因此而更加沮丧。

定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。

(这是因为他)能认清自我表现与外物的分别,能辨明荣辱的界限,至此而止了。

彼其于世,未数数然也。虽然,犹有未树也。

他在世上,没有急迫追求什么。即使这样,还是有不曾树立的东西。

夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。

列子乘风而行,飘然轻巧,十五日后返回。

彼于致福者,未数数然。

他对于招财纳福的事没有急迫追求。

此虽免乎行,犹有所待者也。

这虽然不用步行,但还是要凭借风力。

若夫乘天地之正,而御六气之辩

至于顺应天地万物的本性,把握六气的变化,

以游无穷者,彼且恶乎待哉?

而在无边无际的境界里遨游的人,他们还凭借什么呢?

故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。

所以说:至人无自我,神人无功利,圣人无名声。

文章思路

第一部分:世间万物皆有所待(不自由)

第二部分:世间万物皆有所待,又有“小大之辨”(亦不自由)

第三部分:从自然界到社会的人,无不有所待,真正的逍遥者是不受外物的限制的,他们无所待(无己、无功、无名——追求绝对的自由——逍遥的境界)。

文中有三笑,他们嘲笑的对象一样吗?

蜩与学鸠笑之曰;斥鴳笑之曰;宋荣子犹然笑之

蜩与学鸠、斥鴳嘲笑的是鲲鹏;

宋荣子嘲笑“知行德而”一类人

本段指出人存在几种层次?有何共同的特点?作者对这几类人的看法是怎样的?

一是效比合征之人——追求功名利禄(自视甚高,但只不过是斥鴳之类)

二是贤人宋荣子——修养不够(远胜于第一种人,但“犹有未树”“犹有所待”)

三是御风而行的列子——尚待风力

四是至人、神人、圣人——无己、无功、无名(顺应万物的本性,达到物我一体,才能无所待,才是逍遥游。)

四个层次:

作者阐述四个层次的人意在阐述什么意思?

意在阐述庄子修养中的最高境界,即至人、神人、圣人的无己、无功、无名的境界,就生活态度来说,主张顺应自然,就政治态度来说,主张无为而治。这样的人就能达到逍遥游的境界。

如何理解作者塑造的大鹏形象?

上李邕

李白

大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。

假令风歇时下来,犹能簸却沧溟水。

世人见我恒殊调,闻余大言皆冷笑。

宣父犹能畏后生,丈夫未可轻年少。

如何理解作者塑造的大鹏形象?

催试官考较戏作

苏轼

八月十八潮,壮观天下无。

鲲鹏水击三千里,组练长驱十万夫。

红旗青盖互明灭,黑沙白浪相吞屠。

人生会合古难必,此景此行那两得。

愿君闻此添蜡烛,门外白袍如立鹄。

如何理解作者塑造的大鹏形象?

生活中喜用大鹏取名,如:岳飞的字“鹏举”,就是引用大鹏鸟来得,宋朝的神仙陈抟,为什么叫抟呢?取“抟扶摇而上者九万里”之意,陈抟的号叫“图南”,也是从《庄子》里来得。古往今来叫图南的,叫飞的,叫鹏的,不晓得有多少。人家有出门读书的,我们也会送过他“鹏程万里”四个字。

那雄伟的大鹏形象所体现的正是作者欲飞的理想和无法飞走的悲哀。

用原文的语句指出庄子所说的逍遥是什么?

如何评价庄子的这种观点?

“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?”

即绝对的精神自由。反对追求功名利禄,强调个人修养的重要性,主张追求精神自由,具有积极意义;宣扬获得绝对的精神自由,完全反对有所依赖,过分强调顺应自然、无为而治,则显示出其思想中主观唯心主义色彩,不符合客观实际。要求彻底摆脱各种传统价值和世俗观念的束缚的思想,也可能导致虚无主义。

艺术特色

借用寓言说理。

《逍遥游》运用大量的寓言把“无所待”的思想寄托于生动的形象之中。例如本文中的鲲、鹏、学鸠、斥鷃,有的是根据神话故事加工的,有的是杜撰的,但都纳入他的寓言中,寄托他的思想,使人不知不觉进入他所创造的意境,接受感染。

想象丰富,意境开阔。

如文章开头写鲲的神奇变化,鹏的遨游太空,想象十分奇特。写鹏的南徙,一“击”,一“抟”,“三千里”,“九万里”,“扶摇”直上,意境何等壮阔。丰富的想象使文章汪洋恣肆,充满浪漫主义色彩。看来荒诞无稽,却是作者真实感情的流露。

运用比喻、夸张、拟人等多种修辞手法。

如第1段。写积水负舟是以水比风,以大舟比鹏鸟;写鹏鸟南飞“水击三千里,抟扶摇而上者九万里”是夸张;描写学鸠,赋与人的情性,是拟人。这些都增强了文章的表达效果。