4.11《中国建筑的特征》(新人教版必修5)

文档属性

| 名称 | 4.11《中国建筑的特征》(新人教版必修5) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-06-19 09:41:21 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

新课博览

是他在兵匪满地、行路艰难的旧中国,跋涉在深山老林里,寻觅中华古代建筑的瑰宝,完成了

中国人的第一部建筑史;是他发出居者有其

屋、城市规划的最高目标是安居乐业的呼声

,为中国城市的理性发展筚路蓝缕;是他搏

尽全力为中国古代建筑请命,虽屡战屡败,却痴情不改。他就是中国现当代著名的建筑学家梁思成。今天,让我们走近梁先生,一起来学习他的这篇科普文章——《中国建筑的特征》。

知识目标

1.了解梁思成在建筑方面的成就。

2.掌握文中重要的字词。

能力目标

1.理清文章思路,把握文章主旨。

2.掌握主要说明方法及其作用。

3.理解并掌握筛选、整合文中信息的方法技巧。

情感目标

通过学习,提高对我国建筑艺术的审美能力,激发对我国古代悠久的建筑艺术的热爱之情。

新知目标

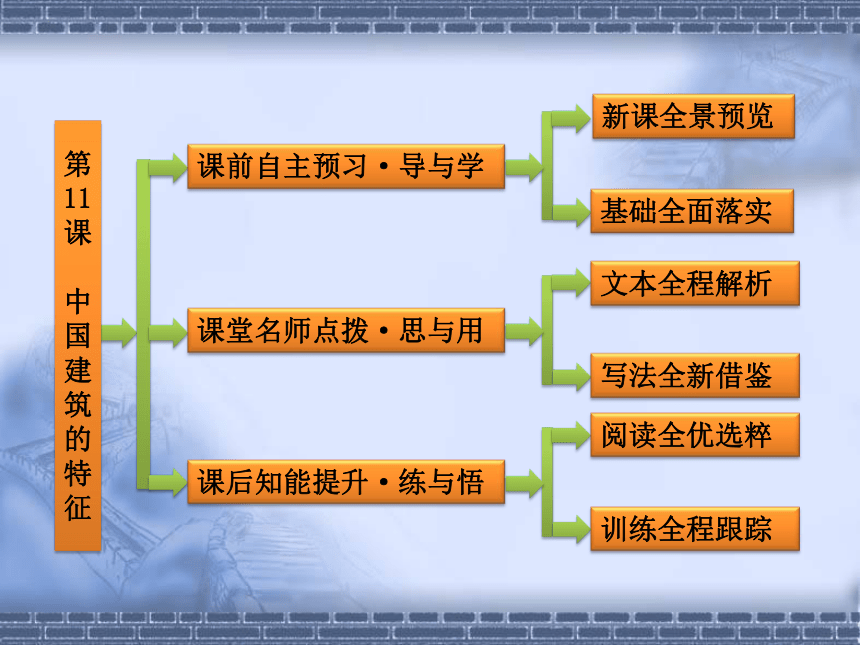

第11课

中国建筑的特征

课前自主预习·导与学

课后知能提升·练与悟

课堂名师点拨·思与用

新课全景预览

基础全面落实

文本全程解析

写法全新借鉴

阅读全优选粹

训练全程跟踪

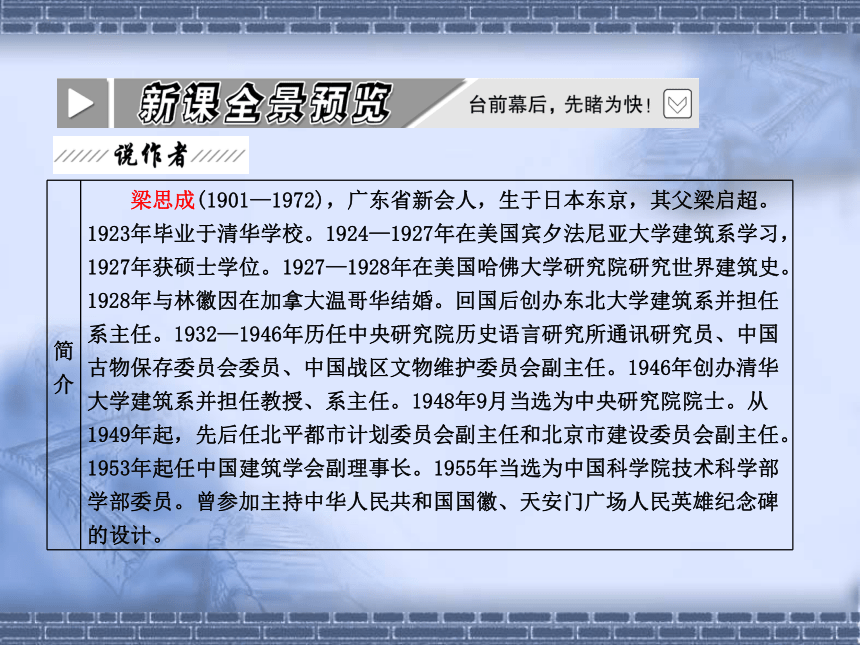

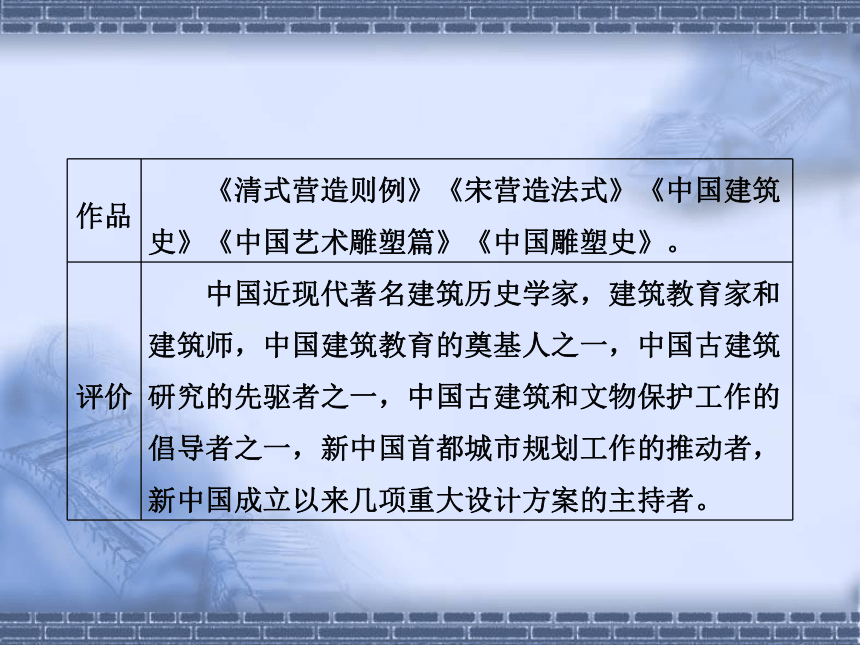

简介 梁思成(1901—1972),广东省新会人,生于日本东京,其父梁启超。1923年毕业于清华学校。1924—1927年在美国宾夕法尼亚大学建筑系学习,1927年获硕士学位。1927—1928年在美国哈佛大学研究院研究世界建筑史。1928年与林徽因在加拿大温哥华结婚。回国后创办东北大学建筑系并担任系主任。1932—1946年历任中央研究院历史语言研究所通讯研究员、中国古物保存委员会委员、中国战区文物维护委员会副主任。1946年创办清华大学建筑系并担任教授、系主任。1948年9月当选为中央研究院院士。从1949年起,先后任北平都市计划委员会副主任和北京市建设委员会副主任。1953年起任中国建筑学会副理事长。1955年当选为中国科学院技术科学部学部委员。曾参加主持中华人民共和国国徽、天安门广场人民英雄纪念碑的设计。

作品 《清式营造则例》《宋营造法式》《中国建筑史》《中国艺术雕塑篇》《中国雕塑史》。

评价 中国近现代著名建筑历史学家,建筑教育家和建筑师,中国建筑教育的奠基人之一,中国古建筑研究的先驱者之一,中国古建筑和文物保护工作的倡导者之一,新中国首都城市规划工作的推动者,新中国成立以来几项重大设计方案的主持者。

中华民族世代生息于亚洲大陆东部,东观沧海,北依大漠,西阻高原,南接丛林,在一个相对独立的地理环境中,经过数千年文明的演进,创造了光辉灿烂、独具一格的中华文化。中国建筑就是其中最令世人瞩目的一种。

本文作者是中国现当代著名建筑学家,早年就读清华大学,后到美国宾夕法尼亚大学学习建筑,1947年曾参与纽约联合国大厦的设计工作,一生遨游建筑天地间,特别是为发现、研究、保护中国古建筑倾注了毕生的精力。由这样一位专家来介绍中国建筑的特征,是再合适不过了。

自然科学小论文

自然科学小论文的特点:一是“小”。同正规学术论文相比,科学小论文的选题较小,内容较浅,因而篇幅也不长。二是科学性。科学小论文的材料,应当是真实可靠的,不允许夸大或虚构;观点应当是在经过细致的思考与研究后实事求是地提出来的,而不是任意的猜测和臆断;语言应当准确、清晰、严密、合乎逻辑,不能模棱两可、含糊费解、粗疏缺漏。三是创造性。是否具有一定的创造性,是衡量自然科学小论文质量的重要标准。要在科学小论文里,提出自己在观察、调查或考察中获得的新发现,在实验或制作中运用的新方法,在科技活动中所得到的新成果,在深入钻研某种科学知识中积累的新见解,从而给人以一定的启发。

梁思成幽默趣事

“无齿之徒”

一次,建筑学家梁思成做古建筑的维修问题学术报告。演讲开始,他说:“我是个‘无齿之徒’。”演堂为之愕然,以为是“无耻之徒”。这时,梁思成说:“我的牙齿没有了,后来在美国装上这副假牙,因为上了年纪,所以不是纯白色的,略带点黄,因此看不出是假牙,这就叫做‘整旧如旧’。我们修理古建筑也要这样,不能焕然一新。”

原来都是旁听的

梁思成在老北大开授“中国建筑史”,课讲完了,梁先生说:“为了应付公事,还得考一考,诸位说说怎么考好?”堂下默然。先生鼓励道:“反正是应付公事,怎么样都可以,说说吧。”仍然无人应答。梁先生恍然大悟:“请选课的举手。”眼看20多位学生没有一个人举手,先生乐了,向台下作了一个大揖:“原来都是旁听的,谢谢诸位捧场。”一笑而散。

解析: A.zhuō应为zhuó,zhǐ应为zhì,bǎo应为bāo;C.chù应为chǔ, liáo应为liào;D.yǔ应为yù,hé应为huò。

答案: B

(2006·全国高考)下列各组词语中,有两个错别字的一组

是 ( )

A.啜泣 层峦叠嶂 嗑碰 义愤填膺

B.辑拿 额手称庆 坍塌 班师回朝

C.秸秆 大有稗益 赘述 披肝沥胆

D.摩娑 厝火积薪 巨擘 见风驶舵

解析: A项“嗑碰”应为“磕碰”。B项“辑拿”应为“缉拿”。C项“大有稗益”应为“大有裨益”。D项有两个错别字:“摩娑”应为“摩挲”,“见风驶舵”应为“见风使舵”。

答案: D

三、用准词语

(一)词语解释

1.大同小异:大部分相同,只有少部分不同。

2.千变万化:有千万种变化,形容变化非常多。

3.喜闻乐见:喜欢听,乐意看,指很受欢迎。

(二)词语辨析

1.题材 体裁

例句 ①北京市800余名归侨侨眷代表欢聚一堂,共同观看大型历史 话剧《北平·1949》。

②某种程度上,随笔是一种最为包容和自由的书写形式,它几乎能涵盖所有的 样式。

辨析 “题材”指构成文学和艺术作品的材料,即作品中具体描写的生活事件或生活现象。

“体裁”指文学作品的表现形式。

题材

体裁

2.装饰 妆饰

例句 ①在动画场景制作中,田梦还运用了大量的中国传统 绘画的元素,来表现衬托整个作品主题。

②在印度,身体彩绘是一种传统的古老艺术,是一些隆重的庆典仪式里,人们必不可少的一种 。

辨析 “装饰”指在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观。

“妆饰”指打扮或打扮出来的样子。

装饰

妆饰

3.发掘 挖掘

例句 ①现在泉州海交馆古船陈列馆里陈列的宋代沉船,是1974年从泉州湾后渚港 的。

②时令又至年关,一批具备高现金分红概率的个股炙手可热,成为近期市场主力资金重点 的对象。

辨析 “发掘”指努力去发现隐含着的一般看不出来的东西。

“挖掘”指把深藏的东西找出来,使它显现,宾语常是具体的事物,也可以是抽象的事物。

发掘

挖掘

解析:A项“轻描淡写”原指用浅淡的颜色描画;今多指

说话、作文时将某些事情轻轻带过。B项“喜闻乐见”指喜

欢听,乐意看;指很受欢迎。C项“涣然冰释”,涣然:

流散的样子,冰释:冰块消融。《老子·十五章》:“涣兮

若冰之将释。”后用“涣然冰释”比喻疑虑,误会等一下

子完全消除。D项“另起炉灶”比喻重新做或独立另做。

答案:C

对应能力目标1 整体阅读全文,完成下面的表格。

第一部分

(1~2段) 中国建筑的影响

第二部分(3~13段) 建筑的总体特征 4段:立体结构:台基、主体、屋顶

5段:平面布局:主体对称、朝南、有户外空间

第二部分(3~13段) 建筑的结构特征 6、7段:

8段:斗拱及作用:中国建筑最显著的特征之一

9段:举折、举架的结构作用:中国建筑最主要的特征之一

建筑的

外在特征 10段:屋顶:我国民族建筑文化的骄傲

11段:

12段:构件成为建筑本身的装饰部分

13段:在建筑材料上使用各种装饰的手法:琉璃瓦、油漆、刻花、浮雕、雕刻等

结构方法:木材结构

大胆使用各种颜色,如朱红等

第三部分

(14~19段) 14~17段:建筑的风格和手法(用语言中的词汇和文法作类比):中国建筑一直坚持木架结构,在实用和艺术上都有很高的价值

18、19段:

第四部分

(20段) 了解自己民族的建筑风格,为新中国建筑事业做贡献

同一性质的建筑,各民族的建筑

风格是不一样的,体现了不同的文化心理和

特点(各民族建筑之间的“可译性”)

阅读文本14~19段,完成下列问题

本部分中提到的“词汇”和“文法”指什么?

答:_____________________________________________

[明确] 是指从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所累积的经验中提炼出来的,经过千百年的考验,而普遍地受到承认而遵守的规则和惯例。

2.对应能力目标2 为了更好地说明事物和事理的特征,作者在文中运用了多种说明方法。请阅读第15和第19段,回答下面两个问题。

(1)第15段主要采用了什么说明方法?这种写法有什么好处?

答:____________________________________________

(2)第19段运用了哪些说明方法?有什么作用?举例简要分析。

答:_____________________________________________

[明确] (1)①主要采用了打比方的说明方法。②以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,确切明了,富有形象性和生动性。

(2)①类比说明方法,例如“如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的‘词汇’和‘文法’来处理它们的”。②举例说明方法,例如“简单的如台基、栏杆、台阶等等。所要解决的问题基本上是相同的,但许多民族创造了许多形式不同的台基、栏杆和台阶”。③作比较说明方法,例如“罗马的凯旋门与北京的琉璃牌楼,巴黎的一些纪念柱与我们的华表,都是同一性质,同样处理的市容点缀”。作者运用这些说明方法,阐述各民族建筑之间的“可译性”问题,使原本抽象的专业语言变得通俗易懂,同时也增添了科学类文章的文学性。

说明方法的作用

运用适当的说明方法,可使陌生的事物变得熟悉,抽象的事理变得具体,复杂的过程变得简单,从而更易于读者了解和接受。下面列举部分说明方法及作用:

①举例子,这种说明方法的作用是使说明的对象具体形象,便于读者理解。②分类别,其作用是使说明条理清楚。③打比方,它的主要作用是使说明对象生动形象,增强文章的趣味性。④列数字,其作用是使说明准确无误,令读者信服。⑤作诠解,用于解释被说明内容的成因及内在联系。⑥作比较,用于突出强调被说明

对象的特点(地位、影响等)。⑦下定义,其作用是科学准确地解释说明对象的内涵,使说明更严密。

总之,分析说明方法的作用,掌握说明方法的特点及作用最重要,然后结合具体的语言环境进行具体分析、综合归纳,只有这样才能更准确、全面、清楚地说明事物的特征。

3.应如何理解作者提出的“各民族的建筑之间的‘可译性

’”?试举例说明。

答:______________________________________

[明确] 在同样需要、解决同样问题乃至表达同样感情的条件下,不同的民族在不同的时代可以各自用不同的建筑手法,建造出各种各类的建筑物。这就好像同样一句话可以用不同的语言说出一样。例如:天坛皇穹宇与罗马的布拉曼提所设计的圆亭子,虽属不同民族,大小也不同,却基本是同一功用。

[明确] “实在”、“无比”简洁而又准确地突出了我国古代先进科学梁架结构法对新建筑发展的作用,体现了作者心中的自豪感。

5. 对应能力目标3 下列说法中正确的一项是 ( )

A.不同民族、不同时代的建筑手法各不相同,它完全

取决于某一个建筑大师的设计理念。

B.无论中国还是西方,古典建筑体系的建筑形式,原

本都是从木材结构开始的。

C.中国建筑往往是用木材结构形式,而西方建筑往往

采用砖石结构,说明这两种建筑走了完全不同的发

展道路。

D.热河普陀拉的一个窗子,与文艺复兴时代窗子使用

的“词汇”和“文法”完全不同,这证明各民族的

建筑各有其风格,本没有相通之处。

答:________________________________________

[明确] 选B。A.“它是智慧的结晶,是劳动和创造成果的总结。它不是一人一时的创作,它是整个民族和地方的物质和精神条件下的产物。”由此可知“不同民族、不同时代的建筑手法”与某一个建筑大师没有必然的关系。C.“中国建筑和欧洲希腊、罗马的古典建筑体系,乃至埃及和两河流域的建筑体系是完全一样的,所不同者,是那些体系很早就舍弃了木材而完全代以砖石为主要材料。”可见两种建筑都是从木材结构开始的。D.“例如热河普陀拉的一个窗子,就与无数文艺复兴时代窗子的‘内容’完全相同,但是各用不同的‘词汇’和‘文法’,用自己的形式把这样一句‘话’说出来了。”可见尽管形式不同,但内容是相同的。

如何筛选并整合文中的信息

解读:所谓信息,就是指文章传达给读者的新概念、新知识、新思想、新经验以及有关对它们的解释与阐述,它可以是事实、理论,也可以是观点、设想;它可以是最能表达作者写作意图和文章主旨的词句,也可以是文章中的概括句、过渡句;它可以是文章的标题,也可以是文章的注释;当然也可以是文章中的指示代词的指代内容,等等。

指津:“筛选并整合文中的信息”的解题应该遵循一些基本原则:(1)根据语言标志获得相关信息:如标题、序词、注释、表总提或对照的词语,等等,抓住了这些,有助于我们找到相关信息;(2)根据照应反复确认重要信息;(3)采用抽出关键词句的方法获得信息;(4)根据命题要求或者题目暗示来筛选或获得信息;(5)抓住能反映概念本质特征的词语来获取信息;(6)对于选择题而言,还要找准与试题或选项对应的原句,将原文有关语句与选项仔细对照,从中找到正确的信息。

请你参考本处的提示解答后面“训练全程跟踪”中第6题和第9题。

对应情感目标 作者通过对中国建筑特征的阐述,向我们介绍并展示了什么?以此表达了作者怎样的愿望?

答:___________________________________________

[明确] 作者通过对中国建筑的九大特征的阐述,总结了中国建筑的风格和手法。并通过介绍中国建筑的“文法”和“词汇”理论,向我们展示了中国建筑在世界建筑史上的独特魅力和重大价值。同时指出了一个各民族建筑之间的“可译性”的问题,提出了每个建筑体系有其自身的“文法”和“词汇”,遵照这些法式才造就了世界建筑的丰富性和多样性,同时也展现了各国、各民族的历史文化。表达了应用我们自己建筑上的优良传统来建造适合于今天我们新中国建筑的热切愿望。

本课借鉴:运用比喻手法说明事物

本篇科学论文在中国建筑学理论中颇有代表性和影响力,原因不仅在于内容丰富,也在于作者运用了巧妙的比喻。比喻运用得当,文章读起来浅显易懂而又生动形象。如第1段“这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系”一句,十分形象地说明了中国建筑体系的分布之广,影响之远。又如作者巧妙地将中国建筑的风格和特点比喻成建筑的“文法”,将梁、柱、门窗等构件比喻成建筑的“词汇”等等。这样用人们熟悉的具体事物、事理来比喻,把较为生疏的事物、抽象的事理说明得透彻、清楚、明白。

打比方就是利用两种不同事物之间的相似之处作比较,以突出事物的性状特点,增强说明的形象性和生动性的说明方法。说明文中的打比方的说明方法,同修辞格上的比喻是一致的。不同的是,比喻修辞有明喻、暗喻和借喻,而说明多用明喻和暗喻,借喻则不宜使用。那如何才能通过打比方把事物说得生动形象呢?

打比方要新鲜、贴切、不落俗套,使被说明事物的特征更加生动形象。

例如:《中国石拱桥》中的句子:石拱桥,桥洞成弧形,就像虹。

点评:将“石拱桥”比喻成“虹”,准确地介绍了石拱桥的结构知识,说明石拱桥形式优美的特点。

例如:《人民英雄永垂不朽》中:(人民英雄纪念碑)像顶天立地的巨人一样矗立在广场南部。

点评:将“纪念碑”比喻成“顶天立地的巨人”,贴切而又形象地说明了纪念碑巍峨、雄伟、庄严的总特点。

运用打比方要注意准确,使被说明事物的特殊性与事物的本质特征保持一致。

例如:东北虎是肉食性动物,它身上最厉害的武器就是锋利的爪和犬齿。它的爪长达十多厘米,伸缩自如,比钢刀还利,就是牛皮也禁不住它一抓;犬齿长六厘米,是撕碎猎物不可缺少的“ 餐刀”;虎的舌头上有很多尖锐的刺,适于撕咬。趾垫和掌心的肉垫,像海绵似的柔软,使东北虎走起路来像猫一样,无声无息,敏捷而富有弹性。这是它们身体条件上的优势,而它们的捕食本领也比狮子高明,常采取

静伏、潜行,好搞突然袭击。它的一声长啸,会吓得许多动物伏地不动,然后使用扑、掀和剪等方法来捕捉。虎的一扑很厉害,能远扑7米之外,跃高两米,一掌可以击倒一只鹿。它的尾巴就像一条铁棍,“一剪”可以打断动物的腰和腿。

点评:作者在介绍东北虎的特点时,把它特有的“趾垫和掌心的肉垫”比作“海绵似的柔软”、把“尾巴”比作“一条铁棍”,这些比喻是从东北虎的身体各个部分在捕捉食物时有不同的作用的角度进行说明。适当地运用比喻,使事物形象可感,鲜明生动。

使用比喻要与文章的语境、对象、内容、表现手法等风格协调统一。

例如:我正在窗前读书时,突然眼前一道亮光闪过,接着远方又轰隆地响了一声,就下起了倾盆大雨。雨点从屋檐落下来,就像断了线的珍珠,真美啊。我透过雨珠织成的“窗帘”,看见远处的山朦朦胧胧的,就像披上了白纱巾。窗前的树被大雨冲洗得一尘不染,雨点就像一个个调皮的精灵在树叶上跳舞。

点评:作者在文中把“雨点从屋檐落下来”比作“像断了线的珍珠”,既写出了雨点的特点,又写出了状态,给人以优美的感觉。把“雨中的远山”说成“像披上了白纱巾”,写出了它的洁净、朦胧之美。整段文字表达了作者的喜爱、赞美之情。这些比喻如锦上添花,更充分地表现出作者的情感。

请你选择一种动物作为说明对象,运用比喻的手法写一段说明的文字。200字左右。

答:__________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

参考示例:孔雀那小巧的头上像插着几朵翡翠花,展开的彩屏像一把巨大的羽毛扇,一个个黑环,黑、绿、黄相间,像是无数只大眼睛。 只见一只花孔雀把尾巴抖得哗哗响,那漂亮的尾巴就像仙女手中的彩扇,慢慢散开,又像透亮的珍珠撒在它身上,非常美丽。 孔雀飞起来就如同一朵绮丽的绿色彩云,从山顶上飘过。 只见花孔雀拖在尾后的长长的羽毛都挺直起来,围成一个圆圈,像一把五颜六色的大花伞,又像一块圆形的彩缎。 孔雀开屏时,犹如一把碧纱宫扇,尾羽上那些眼斑反射着光彩,好像无数面小镜子。 那儿的孔雀多得出奇,路边上,野地里,三个一群,五个一伙,好像美人儿拖着翠色的长裙子,四处散步,根本也不避人。

经 典 片 断 对 照 译 文

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

(《老子》) 如果天下的人都知道美好的东西是美的,就显露出丑来了。如果都知道善良的东西是善良的,就显露出不善良来了。

[名家讲坛]

老子认为,当天下的人都知道“美”之所以为美,这就知道丑了;知道“善”之所以为善,这就知道恶了。知道什么是美、什么是丑,就会崇尚美、厌恶丑;知道什么是善、什么是恶,就会追求善、斥责恶。于是,“美”与“善”,已不仅是审美标准,更是一种社会规范、道德修养。从某种意义上说,人类社会的文明程度,与人对“美”的理解及追求成正比。文明程度越高,对“美”的理解就越深刻,对“美”的追求就越执著。当人类走出蒙昧时代,就有了追

求美、创造美的欲望。凡心智正常的人,都有求美、羞恶之心,这正是人区别于其他动物的地方。能将美与善发扬光大者,就是圣人。黄帝、唐尧、虞舜、夏禹,这些中华民族的祖先,都有仁、义、礼、智、信各方面的美德,所以世世代代被称颂。人们敬仰圣人,就是人性崇尚美、追求善的反映。

[经典片断] ……“姓名?”然而,这倒是一桩从未为“法律所预见”的情况:一个聋子将审讯另一个聋子。卡西莫多压根儿听不到在问他什么,照样盯着法官没有应声。法官由于耳聋,并且压根儿不知道被告也耳聋,便以为他像通常所有被告那样已经回答了问题,随即又照常刻板和笨拙地往下问:“很好。年龄?”卡西莫多依然没有回答。法官以为这个问题已经得到了满意的回答,便继续问下去:“现在回答,你的身份?”依然默不作声。这时

听众开始交头接耳,面面相觑。“行了,”泰然自若的预审法官以为被告已经答完了他的第三个问题,便接着说道,“你站在本庭面前,被指控:第一,深夜扰乱治安;第二,欲行侮辱一个疯女子的人身,犯有嫖娼罪;第三,图谋不轨,对国王陛下的弓箭侍卫大逆不道。上述各点,你必须一一说明清楚。——书记官,被告刚才的口供,你都记录在案了吗?”这个不伦不类的问题一提出来,从书记官到听众,哄堂大笑,这笑声是那么强烈,那么疯狂,那么富有感染力,那么异口同声,连两个聋子也觉察到了。……

(《复活》)

[赏析] 这是巴黎总督对卡西莫多的审判,是聋子与聋子之间的一场闹剧。封建王朝的法庭貌似尊严,实则残酷卑鄙,随心所欲,罗织罪名,故意制造冤案,那是“法官吃人肉”的行径。其实,在全书中,作者安排了两个王朝、两个国王、两种法庭、两种审判的对照。一个是历史上确实有的法兰西国王路易十一的封建专制王朝,另一个是作者虚构的“奇迹王朝”。在封建王朝里,他们内部钩心斗角,处处与人民为敌,冤狱遍布国内,血腥镇压百姓,致使吉卜赛女郎爱斯梅拉达遭受凌辱与迫害。而在“奇迹王朝”里,尽管那些平民、乞丐、流浪者们衣衫褴褛,举止粗野,但心地善良,互助互爱,具有舍己为人的牺牲精神,团结一致与封建王朝、天主教会斗争,对爱斯梅拉达倍加爱护和尊重。

换 票

有两个乡下人准备外出打工,他们一个买了去纽约的票,一个买了去波士顿的票。到了车站,打听后才知道纽约人很冷漠,指个路都想收钱;波士顿人特别质朴,见了露宿街头的人会特别同情。

去纽约的人想,还是波士顿好,挣不到钱也饿不死,幸亏车还没到,不然真掉进了火坑。去波士顿的人想,还是纽约好,给人带路都能挣钱,幸亏还没上车,不然真失去了致富的机会。

最后,两个人在换票地点相遇了,原来去纽约的去了波士顿,打算去波士顿的去了纽约。

去波士顿的人发现,这里果然好。他初到那里的一个月,什么都没干,竟然没有饿着。银行大厅的水可以白喝,而且大商场里还有欢迎品尝的点心也可以白吃。

去纽约的人发现,纽约到处都可以发财。只要想点办法,再花点力气就可以衣食无忧。他凭着乡下人对泥土的感情和认识,第二天,他在建筑工地装了10包含有沙子和树叶的土,以“花盆土”的名义,向整天不见泥土而又爱花的纽约人兜售。当天他在城郊往返6次,净赚了50美元。一年后,他竟然凭着“花盆土”拥有了一间小小的门面。

在常年的走街串巷中,他又有了一个新的发现:一些商店楼面亮丽而招牌较黑,一打听才知道这是清洗公司只负责洗楼不负责洗招牌的结果。他立即抓住这一机遇,买了人字梯、水桶和抹布,办起一家清洗公司,专门负责擦洗招牌。如今他的公司有了150多个员工,业务还发展到了附近的几个城市。

不久,他坐火车去波士顿旅游。在路边,一个捡破烂的人伸手向他乞讨,两人都愣住了,因为五年前,他们曾经换过一次车票。

[点亮心烛] “宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”安逸舒适的环境容易消磨人的意志,最后导致人一事无成。什么是我们磨炼自己、施展抱负、实现梦想的好地方呢?记住:充满挑战的地方才能充满机遇。

新课博览

是他在兵匪满地、行路艰难的旧中国,跋涉在深山老林里,寻觅中华古代建筑的瑰宝,完成了

中国人的第一部建筑史;是他发出居者有其

屋、城市规划的最高目标是安居乐业的呼声

,为中国城市的理性发展筚路蓝缕;是他搏

尽全力为中国古代建筑请命,虽屡战屡败,却痴情不改。他就是中国现当代著名的建筑学家梁思成。今天,让我们走近梁先生,一起来学习他的这篇科普文章——《中国建筑的特征》。

知识目标

1.了解梁思成在建筑方面的成就。

2.掌握文中重要的字词。

能力目标

1.理清文章思路,把握文章主旨。

2.掌握主要说明方法及其作用。

3.理解并掌握筛选、整合文中信息的方法技巧。

情感目标

通过学习,提高对我国建筑艺术的审美能力,激发对我国古代悠久的建筑艺术的热爱之情。

新知目标

第11课

中国建筑的特征

课前自主预习·导与学

课后知能提升·练与悟

课堂名师点拨·思与用

新课全景预览

基础全面落实

文本全程解析

写法全新借鉴

阅读全优选粹

训练全程跟踪

简介 梁思成(1901—1972),广东省新会人,生于日本东京,其父梁启超。1923年毕业于清华学校。1924—1927年在美国宾夕法尼亚大学建筑系学习,1927年获硕士学位。1927—1928年在美国哈佛大学研究院研究世界建筑史。1928年与林徽因在加拿大温哥华结婚。回国后创办东北大学建筑系并担任系主任。1932—1946年历任中央研究院历史语言研究所通讯研究员、中国古物保存委员会委员、中国战区文物维护委员会副主任。1946年创办清华大学建筑系并担任教授、系主任。1948年9月当选为中央研究院院士。从1949年起,先后任北平都市计划委员会副主任和北京市建设委员会副主任。1953年起任中国建筑学会副理事长。1955年当选为中国科学院技术科学部学部委员。曾参加主持中华人民共和国国徽、天安门广场人民英雄纪念碑的设计。

作品 《清式营造则例》《宋营造法式》《中国建筑史》《中国艺术雕塑篇》《中国雕塑史》。

评价 中国近现代著名建筑历史学家,建筑教育家和建筑师,中国建筑教育的奠基人之一,中国古建筑研究的先驱者之一,中国古建筑和文物保护工作的倡导者之一,新中国首都城市规划工作的推动者,新中国成立以来几项重大设计方案的主持者。

中华民族世代生息于亚洲大陆东部,东观沧海,北依大漠,西阻高原,南接丛林,在一个相对独立的地理环境中,经过数千年文明的演进,创造了光辉灿烂、独具一格的中华文化。中国建筑就是其中最令世人瞩目的一种。

本文作者是中国现当代著名建筑学家,早年就读清华大学,后到美国宾夕法尼亚大学学习建筑,1947年曾参与纽约联合国大厦的设计工作,一生遨游建筑天地间,特别是为发现、研究、保护中国古建筑倾注了毕生的精力。由这样一位专家来介绍中国建筑的特征,是再合适不过了。

自然科学小论文

自然科学小论文的特点:一是“小”。同正规学术论文相比,科学小论文的选题较小,内容较浅,因而篇幅也不长。二是科学性。科学小论文的材料,应当是真实可靠的,不允许夸大或虚构;观点应当是在经过细致的思考与研究后实事求是地提出来的,而不是任意的猜测和臆断;语言应当准确、清晰、严密、合乎逻辑,不能模棱两可、含糊费解、粗疏缺漏。三是创造性。是否具有一定的创造性,是衡量自然科学小论文质量的重要标准。要在科学小论文里,提出自己在观察、调查或考察中获得的新发现,在实验或制作中运用的新方法,在科技活动中所得到的新成果,在深入钻研某种科学知识中积累的新见解,从而给人以一定的启发。

梁思成幽默趣事

“无齿之徒”

一次,建筑学家梁思成做古建筑的维修问题学术报告。演讲开始,他说:“我是个‘无齿之徒’。”演堂为之愕然,以为是“无耻之徒”。这时,梁思成说:“我的牙齿没有了,后来在美国装上这副假牙,因为上了年纪,所以不是纯白色的,略带点黄,因此看不出是假牙,这就叫做‘整旧如旧’。我们修理古建筑也要这样,不能焕然一新。”

原来都是旁听的

梁思成在老北大开授“中国建筑史”,课讲完了,梁先生说:“为了应付公事,还得考一考,诸位说说怎么考好?”堂下默然。先生鼓励道:“反正是应付公事,怎么样都可以,说说吧。”仍然无人应答。梁先生恍然大悟:“请选课的举手。”眼看20多位学生没有一个人举手,先生乐了,向台下作了一个大揖:“原来都是旁听的,谢谢诸位捧场。”一笑而散。

解析: A.zhuō应为zhuó,zhǐ应为zhì,bǎo应为bāo;C.chù应为chǔ, liáo应为liào;D.yǔ应为yù,hé应为huò。

答案: B

(2006·全国高考)下列各组词语中,有两个错别字的一组

是 ( )

A.啜泣 层峦叠嶂 嗑碰 义愤填膺

B.辑拿 额手称庆 坍塌 班师回朝

C.秸秆 大有稗益 赘述 披肝沥胆

D.摩娑 厝火积薪 巨擘 见风驶舵

解析: A项“嗑碰”应为“磕碰”。B项“辑拿”应为“缉拿”。C项“大有稗益”应为“大有裨益”。D项有两个错别字:“摩娑”应为“摩挲”,“见风驶舵”应为“见风使舵”。

答案: D

三、用准词语

(一)词语解释

1.大同小异:大部分相同,只有少部分不同。

2.千变万化:有千万种变化,形容变化非常多。

3.喜闻乐见:喜欢听,乐意看,指很受欢迎。

(二)词语辨析

1.题材 体裁

例句 ①北京市800余名归侨侨眷代表欢聚一堂,共同观看大型历史 话剧《北平·1949》。

②某种程度上,随笔是一种最为包容和自由的书写形式,它几乎能涵盖所有的 样式。

辨析 “题材”指构成文学和艺术作品的材料,即作品中具体描写的生活事件或生活现象。

“体裁”指文学作品的表现形式。

题材

体裁

2.装饰 妆饰

例句 ①在动画场景制作中,田梦还运用了大量的中国传统 绘画的元素,来表现衬托整个作品主题。

②在印度,身体彩绘是一种传统的古老艺术,是一些隆重的庆典仪式里,人们必不可少的一种 。

辨析 “装饰”指在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观。

“妆饰”指打扮或打扮出来的样子。

装饰

妆饰

3.发掘 挖掘

例句 ①现在泉州海交馆古船陈列馆里陈列的宋代沉船,是1974年从泉州湾后渚港 的。

②时令又至年关,一批具备高现金分红概率的个股炙手可热,成为近期市场主力资金重点 的对象。

辨析 “发掘”指努力去发现隐含着的一般看不出来的东西。

“挖掘”指把深藏的东西找出来,使它显现,宾语常是具体的事物,也可以是抽象的事物。

发掘

挖掘

解析:A项“轻描淡写”原指用浅淡的颜色描画;今多指

说话、作文时将某些事情轻轻带过。B项“喜闻乐见”指喜

欢听,乐意看;指很受欢迎。C项“涣然冰释”,涣然:

流散的样子,冰释:冰块消融。《老子·十五章》:“涣兮

若冰之将释。”后用“涣然冰释”比喻疑虑,误会等一下

子完全消除。D项“另起炉灶”比喻重新做或独立另做。

答案:C

对应能力目标1 整体阅读全文,完成下面的表格。

第一部分

(1~2段) 中国建筑的影响

第二部分(3~13段) 建筑的总体特征 4段:立体结构:台基、主体、屋顶

5段:平面布局:主体对称、朝南、有户外空间

第二部分(3~13段) 建筑的结构特征 6、7段:

8段:斗拱及作用:中国建筑最显著的特征之一

9段:举折、举架的结构作用:中国建筑最主要的特征之一

建筑的

外在特征 10段:屋顶:我国民族建筑文化的骄傲

11段:

12段:构件成为建筑本身的装饰部分

13段:在建筑材料上使用各种装饰的手法:琉璃瓦、油漆、刻花、浮雕、雕刻等

结构方法:木材结构

大胆使用各种颜色,如朱红等

第三部分

(14~19段) 14~17段:建筑的风格和手法(用语言中的词汇和文法作类比):中国建筑一直坚持木架结构,在实用和艺术上都有很高的价值

18、19段:

第四部分

(20段) 了解自己民族的建筑风格,为新中国建筑事业做贡献

同一性质的建筑,各民族的建筑

风格是不一样的,体现了不同的文化心理和

特点(各民族建筑之间的“可译性”)

阅读文本14~19段,完成下列问题

本部分中提到的“词汇”和“文法”指什么?

答:_____________________________________________

[明确] 是指从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所累积的经验中提炼出来的,经过千百年的考验,而普遍地受到承认而遵守的规则和惯例。

2.对应能力目标2 为了更好地说明事物和事理的特征,作者在文中运用了多种说明方法。请阅读第15和第19段,回答下面两个问题。

(1)第15段主要采用了什么说明方法?这种写法有什么好处?

答:____________________________________________

(2)第19段运用了哪些说明方法?有什么作用?举例简要分析。

答:_____________________________________________

[明确] (1)①主要采用了打比方的说明方法。②以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,确切明了,富有形象性和生动性。

(2)①类比说明方法,例如“如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的‘词汇’和‘文法’来处理它们的”。②举例说明方法,例如“简单的如台基、栏杆、台阶等等。所要解决的问题基本上是相同的,但许多民族创造了许多形式不同的台基、栏杆和台阶”。③作比较说明方法,例如“罗马的凯旋门与北京的琉璃牌楼,巴黎的一些纪念柱与我们的华表,都是同一性质,同样处理的市容点缀”。作者运用这些说明方法,阐述各民族建筑之间的“可译性”问题,使原本抽象的专业语言变得通俗易懂,同时也增添了科学类文章的文学性。

说明方法的作用

运用适当的说明方法,可使陌生的事物变得熟悉,抽象的事理变得具体,复杂的过程变得简单,从而更易于读者了解和接受。下面列举部分说明方法及作用:

①举例子,这种说明方法的作用是使说明的对象具体形象,便于读者理解。②分类别,其作用是使说明条理清楚。③打比方,它的主要作用是使说明对象生动形象,增强文章的趣味性。④列数字,其作用是使说明准确无误,令读者信服。⑤作诠解,用于解释被说明内容的成因及内在联系。⑥作比较,用于突出强调被说明

对象的特点(地位、影响等)。⑦下定义,其作用是科学准确地解释说明对象的内涵,使说明更严密。

总之,分析说明方法的作用,掌握说明方法的特点及作用最重要,然后结合具体的语言环境进行具体分析、综合归纳,只有这样才能更准确、全面、清楚地说明事物的特征。

3.应如何理解作者提出的“各民族的建筑之间的‘可译性

’”?试举例说明。

答:______________________________________

[明确] 在同样需要、解决同样问题乃至表达同样感情的条件下,不同的民族在不同的时代可以各自用不同的建筑手法,建造出各种各类的建筑物。这就好像同样一句话可以用不同的语言说出一样。例如:天坛皇穹宇与罗马的布拉曼提所设计的圆亭子,虽属不同民族,大小也不同,却基本是同一功用。

[明确] “实在”、“无比”简洁而又准确地突出了我国古代先进科学梁架结构法对新建筑发展的作用,体现了作者心中的自豪感。

5. 对应能力目标3 下列说法中正确的一项是 ( )

A.不同民族、不同时代的建筑手法各不相同,它完全

取决于某一个建筑大师的设计理念。

B.无论中国还是西方,古典建筑体系的建筑形式,原

本都是从木材结构开始的。

C.中国建筑往往是用木材结构形式,而西方建筑往往

采用砖石结构,说明这两种建筑走了完全不同的发

展道路。

D.热河普陀拉的一个窗子,与文艺复兴时代窗子使用

的“词汇”和“文法”完全不同,这证明各民族的

建筑各有其风格,本没有相通之处。

答:________________________________________

[明确] 选B。A.“它是智慧的结晶,是劳动和创造成果的总结。它不是一人一时的创作,它是整个民族和地方的物质和精神条件下的产物。”由此可知“不同民族、不同时代的建筑手法”与某一个建筑大师没有必然的关系。C.“中国建筑和欧洲希腊、罗马的古典建筑体系,乃至埃及和两河流域的建筑体系是完全一样的,所不同者,是那些体系很早就舍弃了木材而完全代以砖石为主要材料。”可见两种建筑都是从木材结构开始的。D.“例如热河普陀拉的一个窗子,就与无数文艺复兴时代窗子的‘内容’完全相同,但是各用不同的‘词汇’和‘文法’,用自己的形式把这样一句‘话’说出来了。”可见尽管形式不同,但内容是相同的。

如何筛选并整合文中的信息

解读:所谓信息,就是指文章传达给读者的新概念、新知识、新思想、新经验以及有关对它们的解释与阐述,它可以是事实、理论,也可以是观点、设想;它可以是最能表达作者写作意图和文章主旨的词句,也可以是文章中的概括句、过渡句;它可以是文章的标题,也可以是文章的注释;当然也可以是文章中的指示代词的指代内容,等等。

指津:“筛选并整合文中的信息”的解题应该遵循一些基本原则:(1)根据语言标志获得相关信息:如标题、序词、注释、表总提或对照的词语,等等,抓住了这些,有助于我们找到相关信息;(2)根据照应反复确认重要信息;(3)采用抽出关键词句的方法获得信息;(4)根据命题要求或者题目暗示来筛选或获得信息;(5)抓住能反映概念本质特征的词语来获取信息;(6)对于选择题而言,还要找准与试题或选项对应的原句,将原文有关语句与选项仔细对照,从中找到正确的信息。

请你参考本处的提示解答后面“训练全程跟踪”中第6题和第9题。

对应情感目标 作者通过对中国建筑特征的阐述,向我们介绍并展示了什么?以此表达了作者怎样的愿望?

答:___________________________________________

[明确] 作者通过对中国建筑的九大特征的阐述,总结了中国建筑的风格和手法。并通过介绍中国建筑的“文法”和“词汇”理论,向我们展示了中国建筑在世界建筑史上的独特魅力和重大价值。同时指出了一个各民族建筑之间的“可译性”的问题,提出了每个建筑体系有其自身的“文法”和“词汇”,遵照这些法式才造就了世界建筑的丰富性和多样性,同时也展现了各国、各民族的历史文化。表达了应用我们自己建筑上的优良传统来建造适合于今天我们新中国建筑的热切愿望。

本课借鉴:运用比喻手法说明事物

本篇科学论文在中国建筑学理论中颇有代表性和影响力,原因不仅在于内容丰富,也在于作者运用了巧妙的比喻。比喻运用得当,文章读起来浅显易懂而又生动形象。如第1段“这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系”一句,十分形象地说明了中国建筑体系的分布之广,影响之远。又如作者巧妙地将中国建筑的风格和特点比喻成建筑的“文法”,将梁、柱、门窗等构件比喻成建筑的“词汇”等等。这样用人们熟悉的具体事物、事理来比喻,把较为生疏的事物、抽象的事理说明得透彻、清楚、明白。

打比方就是利用两种不同事物之间的相似之处作比较,以突出事物的性状特点,增强说明的形象性和生动性的说明方法。说明文中的打比方的说明方法,同修辞格上的比喻是一致的。不同的是,比喻修辞有明喻、暗喻和借喻,而说明多用明喻和暗喻,借喻则不宜使用。那如何才能通过打比方把事物说得生动形象呢?

打比方要新鲜、贴切、不落俗套,使被说明事物的特征更加生动形象。

例如:《中国石拱桥》中的句子:石拱桥,桥洞成弧形,就像虹。

点评:将“石拱桥”比喻成“虹”,准确地介绍了石拱桥的结构知识,说明石拱桥形式优美的特点。

例如:《人民英雄永垂不朽》中:(人民英雄纪念碑)像顶天立地的巨人一样矗立在广场南部。

点评:将“纪念碑”比喻成“顶天立地的巨人”,贴切而又形象地说明了纪念碑巍峨、雄伟、庄严的总特点。

运用打比方要注意准确,使被说明事物的特殊性与事物的本质特征保持一致。

例如:东北虎是肉食性动物,它身上最厉害的武器就是锋利的爪和犬齿。它的爪长达十多厘米,伸缩自如,比钢刀还利,就是牛皮也禁不住它一抓;犬齿长六厘米,是撕碎猎物不可缺少的“ 餐刀”;虎的舌头上有很多尖锐的刺,适于撕咬。趾垫和掌心的肉垫,像海绵似的柔软,使东北虎走起路来像猫一样,无声无息,敏捷而富有弹性。这是它们身体条件上的优势,而它们的捕食本领也比狮子高明,常采取

静伏、潜行,好搞突然袭击。它的一声长啸,会吓得许多动物伏地不动,然后使用扑、掀和剪等方法来捕捉。虎的一扑很厉害,能远扑7米之外,跃高两米,一掌可以击倒一只鹿。它的尾巴就像一条铁棍,“一剪”可以打断动物的腰和腿。

点评:作者在介绍东北虎的特点时,把它特有的“趾垫和掌心的肉垫”比作“海绵似的柔软”、把“尾巴”比作“一条铁棍”,这些比喻是从东北虎的身体各个部分在捕捉食物时有不同的作用的角度进行说明。适当地运用比喻,使事物形象可感,鲜明生动。

使用比喻要与文章的语境、对象、内容、表现手法等风格协调统一。

例如:我正在窗前读书时,突然眼前一道亮光闪过,接着远方又轰隆地响了一声,就下起了倾盆大雨。雨点从屋檐落下来,就像断了线的珍珠,真美啊。我透过雨珠织成的“窗帘”,看见远处的山朦朦胧胧的,就像披上了白纱巾。窗前的树被大雨冲洗得一尘不染,雨点就像一个个调皮的精灵在树叶上跳舞。

点评:作者在文中把“雨点从屋檐落下来”比作“像断了线的珍珠”,既写出了雨点的特点,又写出了状态,给人以优美的感觉。把“雨中的远山”说成“像披上了白纱巾”,写出了它的洁净、朦胧之美。整段文字表达了作者的喜爱、赞美之情。这些比喻如锦上添花,更充分地表现出作者的情感。

请你选择一种动物作为说明对象,运用比喻的手法写一段说明的文字。200字左右。

答:__________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

参考示例:孔雀那小巧的头上像插着几朵翡翠花,展开的彩屏像一把巨大的羽毛扇,一个个黑环,黑、绿、黄相间,像是无数只大眼睛。 只见一只花孔雀把尾巴抖得哗哗响,那漂亮的尾巴就像仙女手中的彩扇,慢慢散开,又像透亮的珍珠撒在它身上,非常美丽。 孔雀飞起来就如同一朵绮丽的绿色彩云,从山顶上飘过。 只见花孔雀拖在尾后的长长的羽毛都挺直起来,围成一个圆圈,像一把五颜六色的大花伞,又像一块圆形的彩缎。 孔雀开屏时,犹如一把碧纱宫扇,尾羽上那些眼斑反射着光彩,好像无数面小镜子。 那儿的孔雀多得出奇,路边上,野地里,三个一群,五个一伙,好像美人儿拖着翠色的长裙子,四处散步,根本也不避人。

经 典 片 断 对 照 译 文

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

(《老子》) 如果天下的人都知道美好的东西是美的,就显露出丑来了。如果都知道善良的东西是善良的,就显露出不善良来了。

[名家讲坛]

老子认为,当天下的人都知道“美”之所以为美,这就知道丑了;知道“善”之所以为善,这就知道恶了。知道什么是美、什么是丑,就会崇尚美、厌恶丑;知道什么是善、什么是恶,就会追求善、斥责恶。于是,“美”与“善”,已不仅是审美标准,更是一种社会规范、道德修养。从某种意义上说,人类社会的文明程度,与人对“美”的理解及追求成正比。文明程度越高,对“美”的理解就越深刻,对“美”的追求就越执著。当人类走出蒙昧时代,就有了追

求美、创造美的欲望。凡心智正常的人,都有求美、羞恶之心,这正是人区别于其他动物的地方。能将美与善发扬光大者,就是圣人。黄帝、唐尧、虞舜、夏禹,这些中华民族的祖先,都有仁、义、礼、智、信各方面的美德,所以世世代代被称颂。人们敬仰圣人,就是人性崇尚美、追求善的反映。

[经典片断] ……“姓名?”然而,这倒是一桩从未为“法律所预见”的情况:一个聋子将审讯另一个聋子。卡西莫多压根儿听不到在问他什么,照样盯着法官没有应声。法官由于耳聋,并且压根儿不知道被告也耳聋,便以为他像通常所有被告那样已经回答了问题,随即又照常刻板和笨拙地往下问:“很好。年龄?”卡西莫多依然没有回答。法官以为这个问题已经得到了满意的回答,便继续问下去:“现在回答,你的身份?”依然默不作声。这时

听众开始交头接耳,面面相觑。“行了,”泰然自若的预审法官以为被告已经答完了他的第三个问题,便接着说道,“你站在本庭面前,被指控:第一,深夜扰乱治安;第二,欲行侮辱一个疯女子的人身,犯有嫖娼罪;第三,图谋不轨,对国王陛下的弓箭侍卫大逆不道。上述各点,你必须一一说明清楚。——书记官,被告刚才的口供,你都记录在案了吗?”这个不伦不类的问题一提出来,从书记官到听众,哄堂大笑,这笑声是那么强烈,那么疯狂,那么富有感染力,那么异口同声,连两个聋子也觉察到了。……

(《复活》)

[赏析] 这是巴黎总督对卡西莫多的审判,是聋子与聋子之间的一场闹剧。封建王朝的法庭貌似尊严,实则残酷卑鄙,随心所欲,罗织罪名,故意制造冤案,那是“法官吃人肉”的行径。其实,在全书中,作者安排了两个王朝、两个国王、两种法庭、两种审判的对照。一个是历史上确实有的法兰西国王路易十一的封建专制王朝,另一个是作者虚构的“奇迹王朝”。在封建王朝里,他们内部钩心斗角,处处与人民为敌,冤狱遍布国内,血腥镇压百姓,致使吉卜赛女郎爱斯梅拉达遭受凌辱与迫害。而在“奇迹王朝”里,尽管那些平民、乞丐、流浪者们衣衫褴褛,举止粗野,但心地善良,互助互爱,具有舍己为人的牺牲精神,团结一致与封建王朝、天主教会斗争,对爱斯梅拉达倍加爱护和尊重。

换 票

有两个乡下人准备外出打工,他们一个买了去纽约的票,一个买了去波士顿的票。到了车站,打听后才知道纽约人很冷漠,指个路都想收钱;波士顿人特别质朴,见了露宿街头的人会特别同情。

去纽约的人想,还是波士顿好,挣不到钱也饿不死,幸亏车还没到,不然真掉进了火坑。去波士顿的人想,还是纽约好,给人带路都能挣钱,幸亏还没上车,不然真失去了致富的机会。

最后,两个人在换票地点相遇了,原来去纽约的去了波士顿,打算去波士顿的去了纽约。

去波士顿的人发现,这里果然好。他初到那里的一个月,什么都没干,竟然没有饿着。银行大厅的水可以白喝,而且大商场里还有欢迎品尝的点心也可以白吃。

去纽约的人发现,纽约到处都可以发财。只要想点办法,再花点力气就可以衣食无忧。他凭着乡下人对泥土的感情和认识,第二天,他在建筑工地装了10包含有沙子和树叶的土,以“花盆土”的名义,向整天不见泥土而又爱花的纽约人兜售。当天他在城郊往返6次,净赚了50美元。一年后,他竟然凭着“花盆土”拥有了一间小小的门面。

在常年的走街串巷中,他又有了一个新的发现:一些商店楼面亮丽而招牌较黑,一打听才知道这是清洗公司只负责洗楼不负责洗招牌的结果。他立即抓住这一机遇,买了人字梯、水桶和抹布,办起一家清洗公司,专门负责擦洗招牌。如今他的公司有了150多个员工,业务还发展到了附近的几个城市。

不久,他坐火车去波士顿旅游。在路边,一个捡破烂的人伸手向他乞讨,两人都愣住了,因为五年前,他们曾经换过一次车票。

[点亮心烛] “宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”安逸舒适的环境容易消磨人的意志,最后导致人一事无成。什么是我们磨炼自己、施展抱负、实现梦想的好地方呢?记住:充满挑战的地方才能充满机遇。