2021—2022学年部编版语文八年级上册第六单元测试题B卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年部编版语文八年级上册第六单元测试题B卷(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 41.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第六单元同步测试

一、积累与应用

1.比较下列各组加粗的词语,意思相同的一项是

( )

A.国恒亡

河曲智叟亡以应

B.故天将降大任于是人也

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手

C.故天将降大任于是人也

安能辨我是雄雌

D.国恒亡

则有去国怀乡

2.以下句子,全部直接表现周亚夫从严治军的一组是( )

①军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩。

②天子先驱至,不得入。

③军中闻将军令,不闻天子之诏。

④于是天子乃按辔徐行。

⑤介胄之士不拜,请以军礼见。

⑥曩者霸上、棘门军,若儿戏耳。

A.①③⑤

B.①②⑥

C.③④⑥

D.②④⑤

3.下列表述有误的一项是( )

A.温庭筠是晚唐著名词人、诗人,诗与李商隐齐名,时称“温李”。为花间词派重要作家之一。

B.范仲淹,北宋著名政治家、军事家、文学家。其《岳阳楼记》的名句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”为后世所传诵。

C.李清照,南宋女词人,号易安居士,前期词融入家国之恨与身世之感,情调感伤;后期词多写闺情相思、悠闲生活,风格顿变。

D.辛弃疾,南宋词人,字幼安,号稼轩,与苏轼并称为“苏辛”。《破阵子?为陈同甫赋壮词以寄之》《永遇乐?京口北固亭怀古》等均广为传颂。

4.下列表述有误的一项是( )

A.《周亚夫军细柳》选自《史记》。《史记》是我国第一部纪传体通史,被郭沫若誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

B.课文通过写汉文帝巡视、慰劳细柳军的场面,表现了周亚夫治军严格、忠于职守的“真将军”形象。

C.本文把大量的笔墨用在霸上军、棘门军与细柳军的对比上,用在描写细柳军的严明军纪上,这些侧面描写有力地烘托了周亚夫这个人物形象。

D.本文叙述语言明白、晓畅、简洁,并不是平铺直叙地介绍文帝劳军的梗概,而是把人物放在特定的环境气氛中,加以刻画,且用词准确,含义丰富,感彩强烈。

5.下列有关课文《<孟子>二章》的说法不当的一项是( )

A.《富贵不能淫》中孟子认为公孙衍、张仪之流靠摇唇鼓舌、曲意顺从诸侯的意思往上爬,没有仁义道德的原则,因此,不过是小人、女人,奉行的是“妾妇之道”,哪里谈得上是大丈夫呢?

B.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”句句闪耀着思想和人格力量的光辉,在历史上曾鼓励了不少志士仁人,成为他们不畏强暴、坚持正义的座右铭。

C.遭腐刑而著《史记》的司马迁、幼年丧父发奋读书的欧阳修、身残志坚的张海迪,三人的故事不能证明“生于忧患”的道理。

D.《生于忧患,死于安乐》一文告诉了我们一个深刻的道理:苦难是对人生的一种磨炼,我们只有战胜苦难,才有机会取得成功。

6.下列对课文《愚公移山》的理解有误的一项是( )

A.文章赞扬了以愚公为代表的我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和宏伟抱负,批判了智叟那种不求进取,知难而退,故步自封的消极思想。

B.作者除用智叟这个人物与愚公进行对比外,还用遗男“助之”、山神“求告”、天帝“感动”等情节来衬托愚公,从而使愚公的形象更加丰满、高大。

C.智叟从静止的观点出发,认为人在自然面前是无能为力的,所以反对移山;而愚公从发展的观点出发,认为自然是可以被征服的,所以坚持移山。

D.文章结尾借助神的力量来实现愚公的宏伟抱负,虽然增强了艺术效果,但也宣传了生死轮回、因果报应等封建迷信思想,这是应该批判的。

7.综合性学习。

2015年“两会”上,有委员提出用十年左右的时间废除中国大陆通行的简体字,恢复繁体字。“繁简之争”再一次进入人们视野。请你阅读下面的材料,完成综合性学习任务。

材料一:网上流传的“段子”中说:“汉字简化后,親不见,愛无心,產不生,厰空空,麵无麦,呶蕹担瑢?薜溃?须呂抻辏?_関无门……”(注:以上提及的繁体字与简体字的对应关系:親﹣亲,愛﹣爱,產﹣产,厰﹣厂,麵﹣面,擤佋耍瑢З伒迹?叐佋疲?_﹣开,関﹣关。)

材料二:说汉字简化导致表意功能弱化的看法看似很有文化,其实是对汉字知识的无知……例如那个“愛”,早在晋代就有“爱”的写法了,这是由行书演化而来的﹣﹣几千年来,汉字发展的主流就是由繁到简。况且“愛”字最初表达的意思是依依不舍、舍不得的样子。而“愛”中的“心”,是声旁的一部分,跟意思无关。

材料三:新中国成立后推行汉字简化,同一系列政治改革和社会革新有密切关系,是为政治改革和社会革新服务的,简化汉字便于书写,便于提高人民的普遍文化水平这在当时有其必要性,而现在大陆使用简体字,而港澳台地区使用繁体字,这不利于对中华文化的传承和祖国的统一。

(1)请从材料中概括出赞成和反对简化汉字的理由各两条。

赞成简体字的理由:①

②

反对简体字的理由:①

②

(2)针对“繁简之争”,校报委托你采访语言学家赵教授,请你事先准备两个采访问题。

问题一:

问题二:

(3)班级拟出一期“认识汉字,传承文明”的黑板报,请你仿照示例的栏目设计,再设计一个栏目。

示例:栏目名称:汉字演变史

内容:介绍汉字从甲骨文、金文、篆书、到隶书、楷书的字形演变知识。

我的设计是:

栏目名称:

内容:

。

8.名句默写。

(1)入则无法家拂士,

,国恒亡。

(2)遂率子孙荷担者三夫,

,箕畚运于渤海之尾。

(3)山气日夕佳,

。此中有真意,

。

(4)

,甲光向日金鳞开。

(5)仿佛梦魂归帝所。闻天语,

。

(6)读《三国演义》中诸葛亮“巧借东风”的故事,你联想到杜牧《赤壁》中的诗句是:

,

。

(7)请从你积累的古诗词中,写出抒发思乡之情的连续两句:

,

。

二、古诗词与文言文赏析

9.阅读杜牧《赤壁》回答问题。

赤壁

折戟沉沙铁未销,

自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。

(1)这是一首与三国的故事有关的诗,“东风”指

;诗中的“周郎”是指《三国演义》中的哪位英雄人物?

。诗人杜牧和

合称“小李杜。

(2)这首诗有叙有议,哪两句是议论?

(3)“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中蕴含着一个成语,这个成语中包含一个著名的三国故事,你知道吗?请写出来。

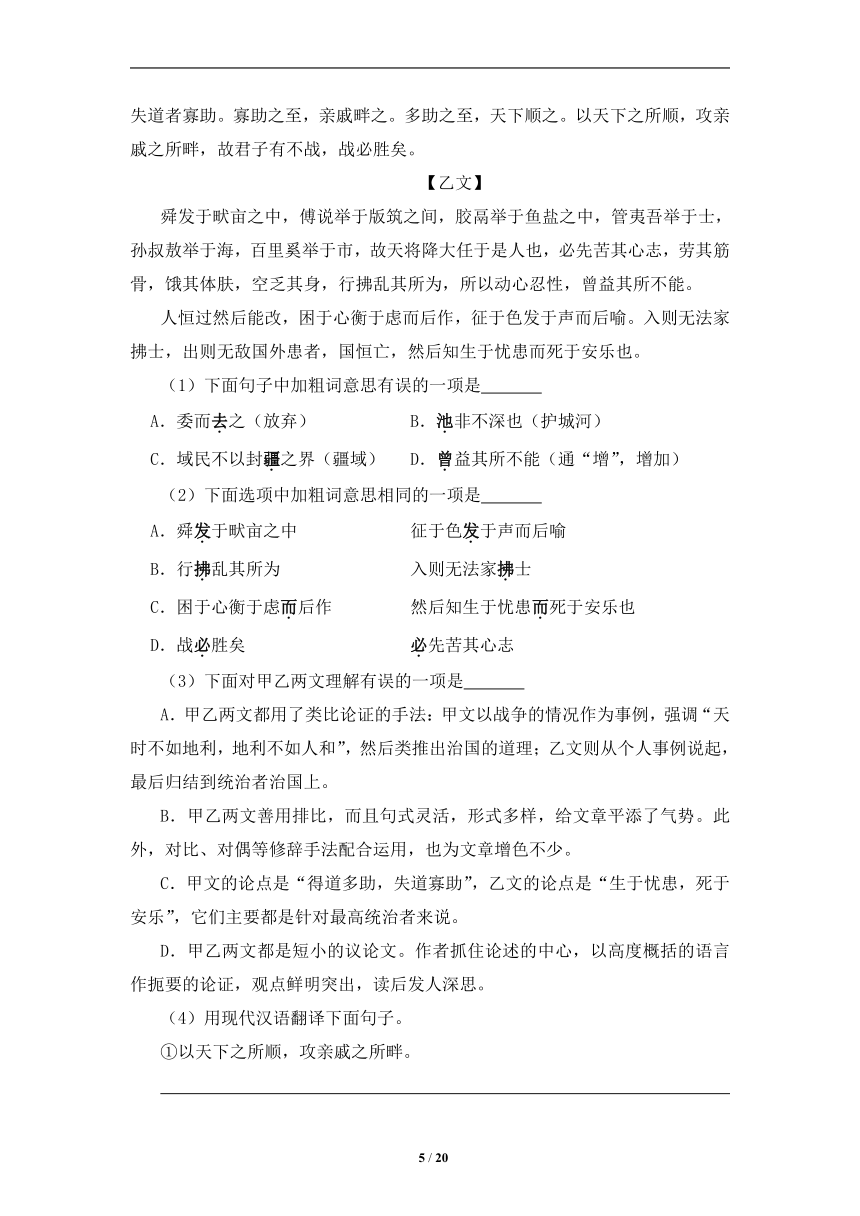

10.阅读古文,完成下列各题题。

【甲文】

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【乙文】

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。

(1)下面句子中加粗词意思有误的一项是

A.委而去之(放弃)

B.池非不深也(护城河)

C.域民不以封疆之界(疆域)

D.曾益其所不能(通“增”,增加)

(2)下面选项中加粗词意思相同的一项是

A.舜发于畎亩之中

征于色发于声而后喻

B.行拂乱其所为

入则无法家拂士

C.困于心衡于虑而后作

然后知生于忧患而死于安乐也

D.战必胜矣

必先苦其心志

(3)下面对甲乙两文理解有误的一项是

A.甲乙两文都用了类比论证的手法:甲文以战争的情况作为事例,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后类推出治国的道理;乙文则从个人事例说起,最后归结到统治者治国上。

B.甲乙两文善用排比,而且句式灵活,形式多样,给文章平添了气势。此外,对比、对偶等修辞手法配合运用,也为文章增色不少。

C.甲文的论点是“得道多助,失道寡助”,乙文的论点是“生于忧患,死于安乐”,它们主要都是针对最高统治者来说。

D.甲乙两文都是短小的议论文。作者抓住论述的中心,以高度概括的语言作扼要的论证,观点鲜明突出,读后发人深思。

(4)用现代汉语翻译下面句子。

①以天下之所顺,攻亲戚之所畔。

②入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(5)孟子生活在社会动荡不安的战国时代,而当今世界局势也不够稳定。钓鱼岛自古以来就是中国不可分割的领土,而日本就钓鱼岛问题多次向中国挑起事端。请你结合甲、乙两文中的相关内容,联系实际来谈谈自己的感悟。

11.阅读下面的文言语段,完成下列各题。

愚公移山(节选)

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

(1)解释下列句子中加粗的词。

①指通豫南,达于汉阴(

)

②曾不能损魁父之丘(

)

③寒暑易节,始一反焉(

)

(2)下列兔子中加粗词意义相同的一项是

A.年且九十

存者且偷生

B.且焉置土石

始一反焉

C.杂然相许

吴广以为然

D.以君之力

固国不以山溪之险

(3)用现代汉语下面句子的意思。

叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(4)实现中国梦,任重而道远。从选文中愚公的身上,我们可以汲取哪些精神营养?

12.阅读下面的文言语段,完成下列各题。

萧颖士风节

萧颖士为唐名人,后之学者但称其才华而已。予反复考之,盖有风节识量之士也。为集贤校理,宰相李林甫欲见之,颖士不诣,林甫怒其不下己。后召诣史馆又不屈愈见疾至免官更调河南参军。安禄山宠恣,颖士阴语柳并曰:“胡人负宠而骄,乱不久矣。东京其先陷乎!”即托疾去。禄山反,往见郭纳,言御守计,纳不用。叹曰:“肉食者以儿戏御剧贼,难矣哉!”闻封常清陈兵东京,往观之,不宿而还,身走山南,节度使源洧欲退保江陵,颖士说曰:“襄阳乃天下喉襟,一日不守,则大事去矣。公何遽轻土地,取天下笑乎?”洧乃按甲不出。洧卒,往客金陵,永王璘召之,不见。李太白,天下士也,特以堕永王乱中,为终身累。颖士,永王召而不见,则过之焉。

(选自《容斋随笔》,有删改)

(1)下列加粗字词的理解,不正确的一项是

A.颖士阴语柳并曰

阴:暗中

B.胡人负宠而骄

负:依仗

C.往客金陵

客:旅居

D.则过之焉

过:责备

(2)为文中画线的语句断句,正确的一项是

后召诣史馆又不屈愈见疾至免官更调河南参军

A.后召诣/史馆又不屈/愈见疾至/免官更调河南参军

B.后召诣史馆/又不屈/愈见疾/至免官更调河南参军

C.后召诣/史馆又不屈愈/见疾至免官/更调河南参军

D.后召诣史馆/又不屈愈见/疾至免官/更调河南参军

(3)下列对文本的理解,不正确的一项是

A.萧颖士对宰相李林甫、永王李璘的召见均辞而不去。

B.萧颖士预言了安禄山即将叛乱且东京将会陷落。

C.郭纳、封常清没有采纳萧颖士的守城计策。

D.节度使源洧听从了萧颖士坚守襄阳的劝说。

(4)将文言文材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

肉食者以儿戏御剧贼,难矣哉!

三、作文

13.按要求写作。

“花红虽好,需得绿叶扶持”,这可以看出是对侧面描写(衬托)的生动解释。清代刘熙载指出:“春之精神写不出,以草树写之;山之精神写不出,以烟霞写之”,这是教我们通过侧面描写来达到表达效果。

请展开联想,在下面对人物描写的描写中,加进对外面的大雨和车上的肥胖乘客的侧面描写,来表现人力车夫劳作的艰辛和和内心的酸楚。可选“以景衬人、以物衬人、以人衬人、以物衬物”中的两种。

三轮车夫皱着眉头,咬紧下唇,弓着背脊,在风雨中艰难地跋涉。那破旧不堪的衣衫,那青筋突起的手臂,那因过度用力而扭曲的脖颈,全都浸湿在雨帘中,与汗水混成一片。

提示:①确定好自己所要表现的主题,不能喧宾夺主地过多运用侧面描写。②侧面描写的事物,要选择能起烘托作用或产生对比效果的事物。③介入其他写作技巧,如修辞、各种人物描写方法等

参考答案

1.答案:

B

【分析】本题主要考查学生对文言实词的理解能力。在平时的学习中一定要做好积累,对于通假字、一词多义、古今异义、词类活用等特殊情况分类做好整理。

【解答】A.亡:灭亡/亡:没有;

B.均为“所以”的意思;

C.是:这/是:判断动词;

D.国:国家/国:国都。

故选:B。

【点评】解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

2.答案:

A

【分析】本题考查文章内容的理解。注意首先要理解语句的含义,然后结合题干的要求进行分析判断即可。

【解答】“①③⑤”三句是从军队的容貌、军中命令、军礼的严格直接“表现周亚夫从严治军,②④⑥”都是通过其他军队和周亚夫军队的对比,天子的言行,从侧面表现周亚夫忠于职守、治军严明。

故选:A。

【点评】这些语句有明显的语境性,强调在句中识句,在篇中识记,强调语境的原生态,要认真回到原文进行判断。

3.答案:

C

【分析】略

【解答】解析:C项,应为“前期词多写闺情相思、悠闲生活,后期词融入家国之恨与身世之感,情调感伤,风格顿变”。

故选:C。

【点评】略

4.答案:

A

【分析】本题考查学生对于文学常识的识记能力。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】A.有误,《史记》被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,不是郭沫若;

BCD.正确。

故选:A。

【点评】解答此类问题,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、朝代、国籍等必须熟记。

5.答案:

C

【分析】本题考查课文内容的理解与判断。

【解答】ABD.正确;

C.有误,司马迁、欧阳修、张海迪都是历经磨难然后获得成功的,所以三个人的事例能够证明“生于忧患”的道理;

故选:C。

【点评】解答此题要理解句子意思,把握文章内容,了解作者的写作意图,从多方面综合分析。

6.答案:

D

【分析】本题考查学生理解文章内容的能力。首先要认真回忆课文的大概内容,然后具体分析细节的有关手法、作用等。

【解答】ABC.分析正确;

D.有误,结尾反映了当时人们有“人定胜天”的强烈愿望,和变革大自然的雄伟气魄,也反映了作者对作品中所阐述的哲理思想的坚信,以神话的形式给予了肯定。

故选:D。

【点评】课文不但要掌握其梗概,同时还要注意文章中典型的修辞、表现手法,还要注意关键语句的理解,才能解答好此类题目。

7.答案:

(1)赞成理由:①简化汉字便于书写,便于提高人民的普遍文化水平;②简化汉字符合汉字由繁到简的主要发展趋势

反对理由:①汉字简化导致表意功能弱化;②汉字简化不利于对中华文化的传承和祖国统一。

(2)示例:①您赞成废除简体字恢复繁体字吗?为什么?②您怎么看待汉字的“繁简之争”?③繁体字进入中小学课堂甚至高考有必要吗?为什么?④您认为可以通过哪些方式使汉字能更好的传承中华文化?

(3)示例:栏目名称:汉字构字法

内容:介绍象形、指事、会意、形声、假借等构字形式。

【分析】(1)本题考查材料的理解与概括。根据材料一中给出的繁体字与简体字的对应关系,可以看出简化后的汉字更简单,也更利于书写;材料三中的“简化汉字便于书写,便于提高人民的普遍文化水平”,这些都是赞成简体字的理由。而材料二中的“汉字简化导致表意功能弱化”,材料三中的“现在大陆使用简体字,而港澳台地区使用繁体字,这不利于对中华文化的传承和祖国的统一”,则可作为反对简体字的理由。

(2)本题考查采访问题的设计。注意抓住材料的主要目的去设计问题,并注意问题有一定的价值。此题围绕着“繁简之争”来设计,比如,可以问身为语言学家的赵教授对这种纷争持什么态度,问赵教授学习繁体字究竟有没有必要等。

(3)本题考查栏目的设计。根据示例,以“认识汉字,传承文明”为主要内容来设计。比如可以介绍汉字的造字法,汉字的美感等,然后表述这一栏目要表现的具体内容即可。

【点评】采访问题的设计:注意采访用语首先要注意彼此的身份地位,用语要恰当,其次要围绕采访目的提出中心话题,问题不可太多,还有注意提问的问题与对方的关系,让对方有兴趣有话要说,能够回答你的问题。

8.答案:

(1)出则无敌国外患者(重点字:患)

(2)叩石垦壤(重点字:垦)

(3)飞鸟相与还,欲辨已忘言(重点字:辨)

(4)黑云压城城欲摧(重点字:摧)

(5)殷勤问我归何处(重点字:殷)

(6)东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔(重点字:铜)

(7)日暮乡关何处是?烟波江上使人愁(重点字:暮)

【分析】该题考查的是古诗词的理解性背诵与默写的能力。要学生在平时的学习时,要循序渐进积累所学的应背诵并默写的内容,不要太急于求成。首先不要混淆了所背的内容;其次是在默写时要注意不要出现错误(错别字、漏字、添字).最重要的是,要对诗歌中的重点语句及其语境义、引申义有明确的了解。

(1)出则无敌国外患者(重点字:患)

(2)叩石垦壤(重点字:垦)

(3)飞鸟相与还,欲辨已忘言(重点字:辨)

(4)黑云压城城欲摧(重点字:摧)

(5)殷勤问我归何处(重点字:殷)

(6)东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔(重点字:铜)

(7)日暮乡关何处是?烟波江上使人愁(重点字:暮)

【点评】本题考查对古诗文名句的认知能力。解答此类问题,主要依靠我们平时的积累,凡是要求背诵的古诗文篇目能熟练背诵,对其中的重点句子还要做到准确默写。

9.答案:

(1)火烧赤壁事(或周瑜火攻赤壁大败曹操的事)、周瑜、李商隐

(2)东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(3)万事俱备,只欠东风(或:借东风)

【分析】就本首诗歌而言,标题告诉我们,这是一道与赤壁相关的诗,结合诗歌内容可知,这是一道咏史诗,所咏历史事件是赤壁之战,本诗由一只“折戟“引发思考,表现了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。

【解答】(1)本题考查文学常识及文化常识的把握。“东风”指火烧赤壁事。诗中的“周郎”是指《三国演义》中的周瑜。诗人杜牧和李商隐合称“小李杜。

(2)本题考查诗歌表达方式的把握。把握常见的记叙、抒情、议论、说明和描写等表达方式。“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”是记叙,“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”是议论。

(3)本题考查成语的积累和历史故事的把握。“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中蕴含着一个成语“万事俱备,只欠东风”。

译文:

一支折断了的铁戟(古代兵器)沉没在水底的沙中还没有销蚀掉,经过自己又磨又洗发现这是当年赤壁之战的遗留之物。假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。

【点评】本题考查学生对诗歌的理解与掌握,学生要明确,作答此类题目时,一定要反复通读全诗,联系背景,找到关键语句,即可作答。

10.答案:

(1)C

(2)D

(3)C(4)①凭着天下人都归顺他的条件,去攻打连亲戚朋友都反对的寡助之君。

②(而一个国家)在国内如果没有坚持法度的大臣和辅佐君主的贤士,在国外如果没有敌对国家和外来的忧患,这个国家就往往会导致灭亡。

(5)学生只要能结合两篇短文,从“得道多助,失道寡助”、“忧患意识”、“居安思危”等角度中选取一个,联系实际谈出自己的感情,并言之有理,即可得分。

【分析】甲文译文:

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。(比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心所向、内部团结啊。所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武力的强大。能行“仁政”的君王,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王,所以,君子要么不战斗,(如果)战斗就一定会取得胜利。

乙文译文:

舜是从农耕的田野中被选拔出来的,傅说是从泥水匠中被选拔出来的,胶鬲是从鱼盐贩子中被选拔出来的,管夷吾是从狱官手里(释放出来并)加以任用的,孙叔敖是从(隐居的)海边被提拔上来的,百里奚是从奴隶市场(被赎出后)加以重用的。

所以上天将要降下重任在这个人身上,一定要先使他磨练的内心志向,使他锻炼筋骨,使他能经受饥饿,以致肌肤消瘦,使他受到贫穷之苦,让他感觉到所做的事情错乱,(用这些来)使他的内心感到震撼,使他的性情坚韧起来,增长他原来没有的才能。

一个人常常发生错误,这样以后才会改正;内心困惑,思虑梗塞,然后才知道有所作为;(一个人的心事)显露在脸色上,表现在声音中,然后(才能被人所)知晓。(如果一个国家)在国内没有执法的大臣和足以辅佐君主的贤士,在国外没有相抗衡的国家和外患的侵扰,(这样的)国家就常常会走向灭亡。

这样以后,就可以知道忧虑祸患能使人(或国家)生存发展,而安逸享乐会使人(或国家)走向灭亡(的道理)。

【解答】(1)本题考查理解对文言实词含义的辨析能力。理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。涉及的词语都是常见的文言实词。解答时要联系上下文,根据语境作出判断。C项错误,“疆”的意思应该是边疆。

(2)本题考查一词多义。要求学生在了解课文大意的基础上理解词语的含义,并且能辨析词语在不同语境中的含义。注意题干中的提示,“意义”指字词的含义,“用法”指词的变用,哪一点相似都可以。结合自己对词语的积累,根据语境判断,进行比较,得出答案。

A.第一个“发”的意思是被选拔;第二个“发”的意思是显露。

B.第一个“拂”的意思是违背;第二个;“拂”是通假字,通“弼”,辅佐;“。

C.第一个“而”是连词,表示承接;第二个“而”是连词,表示递进。

D.两个“必”都是“必须”的意思。所以选D。

(3)本题考查对文章内容的辨析。本题为选择题,在了解文章大意的基础上,抓住各个选项的要点,对照与选项有关的内容,判断正误即可。C项错误,乙文的论点是“生于忧患,死于安乐”,主要是针对国家来说的。

(4)本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

第一句话,要注意“以”的意思是凭借;“顺”的意思是归顺;“亲戚”是古今异义词,指亲戚朋友;“畔”是通假字,通“叛”,反对;翻译为:凭着天下人都归顺他的条件,去攻打连亲戚朋友都反对的寡助之君。

第二句话,“入”的意思是指在国内;“拂”是通假字,通“弼”,辅佐;“出”是指在国外;“国”的意思是指国家;“亡”的意思是指灭亡;翻译为:而一个国家)在国内如果没有坚持法度的大臣和辅佐君主的贤士,在国外如果没有敌对国家和外来的忧患,这个国家就往往会导致灭亡。

(5)本题考查感悟启示。解答此题的关键是在了解文章大意的基础上,结合自己的成长经历,来谈感悟即可,做到言之有理。阅读全文,了解两篇短文的内容,从“得道多助,失道寡助”“忧患意识”“居安思危”等方面选择一个来回答,言之有理即可。

【点评】解释文言词语的三种方法:

(1)根据语境语推断词义。根据上下文,借助句子的大意进行推断。如“疆”的意思应该是边疆。

(2)组词代入推断词义。确定一个多义词在具体语言环境中的意义,可先把这个多义词组成若干个词语或把它的常用意列举出来,然后用代入法把这些词放在具体语境中去体会,从而推断词语的含义。如“池”有池塘、池沼等意思,但在这里应该指护城河。

(3)迁移联想。课外文言文阅读其实是对课内文言文知识的拓展延伸,大多数的字词为课内所学习掌握的内容。只要认真学好课内字词解释,课外文言文字词解释不足为惧。如《赵奢说平原君》,要求解释“君安得有此富乎?”中“安”字的含义。我们可以发现,“安”字的解释在七年级《木兰诗》中早已出现,“安能辨我是雄雌”,因为我们可以得出含义,“君安得有此富乎?”中“安”字,解释为“怎么”。

11.答案:

(1)①水的南岸;②削减;③交换。

(2)D

(3)(他们)凿石头,挖土块,用箕畚运到渤海边上。

(4)敢想敢干(不安于现状);团结合作(广泛依靠群众);有坚忍不拔的毅力;脚踏实地的实干精神;做事不畏艰险。

【分析】课文译文:

北山脚下有个叫愚公的人,年纪将近九十岁了,面对着山居住。愚公苦于山北面道路阻塞,进进出出曲折绕远。于是愚公便召集全家人来商量说:“我和你们尽全力铲平险峻的大山,使它一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同他的意见。愚公的妻子提出疑问说:“凭你的力量,连魁父这座小丘都铲平不了,又能把太行、王屋这两座山怎么样呢?况且把土石放到哪里去呢?”大家纷纷说:“把土石扔到渤海的边上,隐土的北面。”愚公于是带领儿子孙子和能挑担子的三个人,凿石挖土,用箕畚装土石运到渤海的边上。邻居姓京城的寡妇只有一个儿子,刚七八岁,但却蹦蹦跳跳地去帮助他们。冬夏换季,才往返一次。

【解答】(1)本题考查理解文言实词的含义。理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。涉及的词语都是常见的文言实词。解答时要联系上下文,根据语境作出判断。“阴”在古文中指水的南岸,山的北岸,因为前面说的是汉水,因此在这里指水的南岸;“损”指削减;“易”指交换。

(2)本题考查一词多义。要求学生在了解课文大意的基础上理解词语的含义,并且能辨析词语在不同语境中的含义。结合自己对词语的积累,根据语境判断,进行比较,得出答案。

A项第一个“且”指将近;第二个“且”指况且。

B项第一个“焉”是疑问代词,怎么;第二个“焉”是语气助词,一般放在句尾,无实义。

C项第一个“然”是指…的样子;第二个“然”是指这样。

D项中两个“以”都是指凭借。

故选:D

(3)本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。注意“箕畚”是词类活用,用箕畚;“于”指到;故翻译为:(他们)凿石头,挖土块,用箕畚运到渤海边上。

(4)本题考查创意解读。解答此题的关键是在了解原文内容和材料的基础上,结合关键语句来分析人物的性格的特点,用简洁的语言概括归纳即可。阅读全文,了解内容,我们可知愚公是一个不安于现状、广泛依靠群众、有坚忍不拔的毅力和脚踏实地的实干精神的人;也就是我们从他身上要汲取的精神营养。

【点评】文言词语“阴”的用法:

1.水的南面。如:阴阳割昏晓。

2.天阴。如:朝晖夕阴。

3.阴冷。如:阴风怒号。

4.绿阴。如:佳木秀而瀪阴。

文言词语“易”的用法:

1.换,交换。如:寡人欲以百里之地易安陵。﹣﹣《战国策?魏策》

2.改变,更改。如:许庄公易服杂于军民中,逃奔卫国去了。﹣﹣明

冯梦龙《东周列国志》

3.治,整治。如:易其田畴,薄其税敛,民可使富也。﹣﹣《孟子》

4.轻视。如:易慢之心入之矣。﹣﹣《礼记?乐记》。

12.答案:

(1)D。

(2)B。

(3)C。

(4)那些身居高位要职的人抵御来势凶猛的叛贼如同玩儿戏,想抵挡住也太难了!

【分析】参考译文:

萧颖士是唐代的名人,后代学者只称赞其才华出众而已,把他鞭笞童奴作为他的过错。我反复考察有关资料后发现,他还是一位高风亮节有胆识、有抱负的人。在他担任集贤殿校理时,当时的权相李林甫想召见他,他却辞而不去,李林甫对他不屈从于自己很恼火。后来,李林甫又让他到史馆任职,他仍然不屈服,为此他更遭李林甫所忌恨,以至被免除史官职务外调到河南府(今河南洛阳)任参军。当时,安禄山自恃玄宗的宠信,恣意妄为,萧颖士私下对柳并说:“胡人(指安禄山)依仗着皇上的宠信而骄横跋扈,他反叛朝廷的时间不会太久了。东都洛阳到时会最先陷落!”不久,他便托病很快离开了洛阳。安禄山反叛以后,萧颖土去见河南采访使郭纳,向他进献防守抵御叛军的策略,可郭纳不予采用。萧颖士感叹道:“那些身居高位要职的人抵御来势凶猛的叛贼如同玩儿戏,想抵挡住也太难了!”他听说大将封常清陈兵东都洛阳,就去观察了一番,结果很失望,连夜返回,南逃到山南东道(今湖北襄樊)避乱。当地节度使源洧想放弃襄阳,退保江陵(今湖北江陵),萧颖士规劝道:“襄阳是天下的咽喉要冲,兵家必争之地,一日不坚守,则大势即去。你何必匆忙轻易放弃这个战略要地,让天下人取笑你呢?”源洧听从了他的建议,就按兵不出。源洧死后,萧颖士又去金陵(今江苏南京),并客居于此。肃宗的弟弟永王李璘慕名要召见他,他坚辞不去。后来,刘展反叛,兵围雍丘,副大使李承式派兵救援,出兵前大宴宾客,歌女环列。萧颖士见此劝李承式说:“天子逃离京师,风餐露宿,这难道是臣下尽情欢乐的时候吗?现在要到吉凶难测的战场战斗,临行前却让他们看听如此华丽的歌舞音乐,谁还愿去拼死疆场呢?”李承式拒不接受其建议。萧颖士的言论如此精辟,操持胆识如此卓异,今天对他的议论也太浅薄了。李白,是天下闻名的大诗人,只因身陷永王李璘的叛军之中,而终身受到连累。萧颖士对永王李璘的召见辞而不见,可见他的胆识远远超过李白。

【解答】(1)本题考查理解文言实词含义的能力。理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。涉及的词语都是常见的文言实词。解答时要联系上下文,根据语境作出判断。

①句由译文“萧颖士私下对柳并”知道:“阴”,私下;

②由译文“胡人(指安禄山)依仗着皇上的宠信而骄横跋扈”中知道:“负”,依仗;

③由译文“萧颖士又去金陵(今江苏南京),并客居于此”中知道:“客”,客居、旅居;

④由译文“他的胆识远远超过李白”中知道:“过”超过;

故选:D。

(2)本题考查划分句子结构。划分句子的朗读节奏,首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂开。文言文朗读节奏的划分是有规律可循的:①句首关联词或语气词之后要要停顿;②有些古今异义词朗读是要分开;③主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间,一般要停顿;④需要着重强调的地方,一般要停顿;⑤省略句中省略的地方一般要停顿;⑥并列短语间要略作停顿;⑦古代的国名、年号、官职、人名、地名等应做停顿。选句的朗读节奏③条规律:后召诣史馆/又不屈/愈见疾/至免官更调河南参军。

故选:B。

(3)本题考查的是对文本内容理解与分析能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

A.正确;

B.正确;

C.错误;颖士说曰:“襄阳乃天下喉襟,一日不守,则大事去矣。公何遽轻土地,取天下笑乎?”洧乃按甲不出。译文:萧颖士规劝道:“襄阳是天下的咽喉要冲,兵家必争之地,一日不坚守,则大势即去。你何必匆忙轻易放弃这个战略要地,让天下人取笑你呢?”源洧听从了他的建议,就按兵不出。

D.正确。

故选:C。

(4)本题考查重点句子的翻译。翻译时要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

①句重点词语有:“肉食者”,居高官、享厚禄的人;“以”,用;“御”,抵御;“剧”,凶猛的。句意为:那些身居高位要职的人抵御来势凶猛的叛贼如同玩儿戏,想抵挡住也太难了!

【点评】①笞楚:鞭笞。

②有风节识量:高风亮节,有胆识,有肚量。

③愈见疾:越发遭到李林甫的嫉恨。

④不宿而还:连夜返回。

⑤喉襟:咽喉要冲,兵家重地。

⑥按甲不出:按兵不动。

⑦天子暴露:天子逃离京师,风餐露宿。

⑧为终身累:一辈子都受牵连。

13.答案:

【分析】本题考查侧面描写片段的写作。根据题意,从“以景衬人、以物衬人、以人衬人、以物衬物”四种写法中选择两种,设置合适的情境,从侧面来表现自己要表现的主题即可。注意题干中所给的示例,描写“三轮车夫”从运用描写以及雨景的描绘来共同表现他的艰难。景物描写为表现人物展开,注意气氛的渲染。

【解答】答案:

夏日,一场滂沱大雨铺天盖地地倾泻而下,雨雾模糊了三轮车夫的视线。只见他皱着眉头,咬紧下唇,弓着背脊,在风雨中艰难地跋涉。脚下生锈的踏板,发出刺耳的嘎吱声。那破旧不堪的衣衫,那青筋突起的手臂,那因过度用力而扭曲的脖颈,全都浸湿在雨帘中,与汗水混成一片。车上的女乘客紧紧缩在一旁,肥胖的身体竟让那车微微向右倾斜,车夫用尽全力保持车身的平衡,奋力前行。

【点评】综合读写就是灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题、解决问题,是否可以简洁、流畅的表达自己的见解,平时要多练习,做题时方能得心应手。

2

/

3

一、积累与应用

1.比较下列各组加粗的词语,意思相同的一项是

( )

A.国恒亡

河曲智叟亡以应

B.故天将降大任于是人也

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手

C.故天将降大任于是人也

安能辨我是雄雌

D.国恒亡

则有去国怀乡

2.以下句子,全部直接表现周亚夫从严治军的一组是( )

①军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩。

②天子先驱至,不得入。

③军中闻将军令,不闻天子之诏。

④于是天子乃按辔徐行。

⑤介胄之士不拜,请以军礼见。

⑥曩者霸上、棘门军,若儿戏耳。

A.①③⑤

B.①②⑥

C.③④⑥

D.②④⑤

3.下列表述有误的一项是( )

A.温庭筠是晚唐著名词人、诗人,诗与李商隐齐名,时称“温李”。为花间词派重要作家之一。

B.范仲淹,北宋著名政治家、军事家、文学家。其《岳阳楼记》的名句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”为后世所传诵。

C.李清照,南宋女词人,号易安居士,前期词融入家国之恨与身世之感,情调感伤;后期词多写闺情相思、悠闲生活,风格顿变。

D.辛弃疾,南宋词人,字幼安,号稼轩,与苏轼并称为“苏辛”。《破阵子?为陈同甫赋壮词以寄之》《永遇乐?京口北固亭怀古》等均广为传颂。

4.下列表述有误的一项是( )

A.《周亚夫军细柳》选自《史记》。《史记》是我国第一部纪传体通史,被郭沫若誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

B.课文通过写汉文帝巡视、慰劳细柳军的场面,表现了周亚夫治军严格、忠于职守的“真将军”形象。

C.本文把大量的笔墨用在霸上军、棘门军与细柳军的对比上,用在描写细柳军的严明军纪上,这些侧面描写有力地烘托了周亚夫这个人物形象。

D.本文叙述语言明白、晓畅、简洁,并不是平铺直叙地介绍文帝劳军的梗概,而是把人物放在特定的环境气氛中,加以刻画,且用词准确,含义丰富,感彩强烈。

5.下列有关课文《<孟子>二章》的说法不当的一项是( )

A.《富贵不能淫》中孟子认为公孙衍、张仪之流靠摇唇鼓舌、曲意顺从诸侯的意思往上爬,没有仁义道德的原则,因此,不过是小人、女人,奉行的是“妾妇之道”,哪里谈得上是大丈夫呢?

B.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”句句闪耀着思想和人格力量的光辉,在历史上曾鼓励了不少志士仁人,成为他们不畏强暴、坚持正义的座右铭。

C.遭腐刑而著《史记》的司马迁、幼年丧父发奋读书的欧阳修、身残志坚的张海迪,三人的故事不能证明“生于忧患”的道理。

D.《生于忧患,死于安乐》一文告诉了我们一个深刻的道理:苦难是对人生的一种磨炼,我们只有战胜苦难,才有机会取得成功。

6.下列对课文《愚公移山》的理解有误的一项是( )

A.文章赞扬了以愚公为代表的我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和宏伟抱负,批判了智叟那种不求进取,知难而退,故步自封的消极思想。

B.作者除用智叟这个人物与愚公进行对比外,还用遗男“助之”、山神“求告”、天帝“感动”等情节来衬托愚公,从而使愚公的形象更加丰满、高大。

C.智叟从静止的观点出发,认为人在自然面前是无能为力的,所以反对移山;而愚公从发展的观点出发,认为自然是可以被征服的,所以坚持移山。

D.文章结尾借助神的力量来实现愚公的宏伟抱负,虽然增强了艺术效果,但也宣传了生死轮回、因果报应等封建迷信思想,这是应该批判的。

7.综合性学习。

2015年“两会”上,有委员提出用十年左右的时间废除中国大陆通行的简体字,恢复繁体字。“繁简之争”再一次进入人们视野。请你阅读下面的材料,完成综合性学习任务。

材料一:网上流传的“段子”中说:“汉字简化后,親不见,愛无心,產不生,厰空空,麵无麦,呶蕹担瑢?薜溃?须呂抻辏?_関无门……”(注:以上提及的繁体字与简体字的对应关系:親﹣亲,愛﹣爱,產﹣产,厰﹣厂,麵﹣面,擤佋耍瑢З伒迹?叐佋疲?_﹣开,関﹣关。)

材料二:说汉字简化导致表意功能弱化的看法看似很有文化,其实是对汉字知识的无知……例如那个“愛”,早在晋代就有“爱”的写法了,这是由行书演化而来的﹣﹣几千年来,汉字发展的主流就是由繁到简。况且“愛”字最初表达的意思是依依不舍、舍不得的样子。而“愛”中的“心”,是声旁的一部分,跟意思无关。

材料三:新中国成立后推行汉字简化,同一系列政治改革和社会革新有密切关系,是为政治改革和社会革新服务的,简化汉字便于书写,便于提高人民的普遍文化水平这在当时有其必要性,而现在大陆使用简体字,而港澳台地区使用繁体字,这不利于对中华文化的传承和祖国的统一。

(1)请从材料中概括出赞成和反对简化汉字的理由各两条。

赞成简体字的理由:①

②

反对简体字的理由:①

②

(2)针对“繁简之争”,校报委托你采访语言学家赵教授,请你事先准备两个采访问题。

问题一:

问题二:

(3)班级拟出一期“认识汉字,传承文明”的黑板报,请你仿照示例的栏目设计,再设计一个栏目。

示例:栏目名称:汉字演变史

内容:介绍汉字从甲骨文、金文、篆书、到隶书、楷书的字形演变知识。

我的设计是:

栏目名称:

内容:

。

8.名句默写。

(1)入则无法家拂士,

,国恒亡。

(2)遂率子孙荷担者三夫,

,箕畚运于渤海之尾。

(3)山气日夕佳,

。此中有真意,

。

(4)

,甲光向日金鳞开。

(5)仿佛梦魂归帝所。闻天语,

。

(6)读《三国演义》中诸葛亮“巧借东风”的故事,你联想到杜牧《赤壁》中的诗句是:

,

。

(7)请从你积累的古诗词中,写出抒发思乡之情的连续两句:

,

。

二、古诗词与文言文赏析

9.阅读杜牧《赤壁》回答问题。

赤壁

折戟沉沙铁未销,

自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。

(1)这是一首与三国的故事有关的诗,“东风”指

;诗中的“周郎”是指《三国演义》中的哪位英雄人物?

。诗人杜牧和

合称“小李杜。

(2)这首诗有叙有议,哪两句是议论?

(3)“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中蕴含着一个成语,这个成语中包含一个著名的三国故事,你知道吗?请写出来。

10.阅读古文,完成下列各题题。

【甲文】

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【乙文】

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。

(1)下面句子中加粗词意思有误的一项是

A.委而去之(放弃)

B.池非不深也(护城河)

C.域民不以封疆之界(疆域)

D.曾益其所不能(通“增”,增加)

(2)下面选项中加粗词意思相同的一项是

A.舜发于畎亩之中

征于色发于声而后喻

B.行拂乱其所为

入则无法家拂士

C.困于心衡于虑而后作

然后知生于忧患而死于安乐也

D.战必胜矣

必先苦其心志

(3)下面对甲乙两文理解有误的一项是

A.甲乙两文都用了类比论证的手法:甲文以战争的情况作为事例,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后类推出治国的道理;乙文则从个人事例说起,最后归结到统治者治国上。

B.甲乙两文善用排比,而且句式灵活,形式多样,给文章平添了气势。此外,对比、对偶等修辞手法配合运用,也为文章增色不少。

C.甲文的论点是“得道多助,失道寡助”,乙文的论点是“生于忧患,死于安乐”,它们主要都是针对最高统治者来说。

D.甲乙两文都是短小的议论文。作者抓住论述的中心,以高度概括的语言作扼要的论证,观点鲜明突出,读后发人深思。

(4)用现代汉语翻译下面句子。

①以天下之所顺,攻亲戚之所畔。

②入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(5)孟子生活在社会动荡不安的战国时代,而当今世界局势也不够稳定。钓鱼岛自古以来就是中国不可分割的领土,而日本就钓鱼岛问题多次向中国挑起事端。请你结合甲、乙两文中的相关内容,联系实际来谈谈自己的感悟。

11.阅读下面的文言语段,完成下列各题。

愚公移山(节选)

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

(1)解释下列句子中加粗的词。

①指通豫南,达于汉阴(

)

②曾不能损魁父之丘(

)

③寒暑易节,始一反焉(

)

(2)下列兔子中加粗词意义相同的一项是

A.年且九十

存者且偷生

B.且焉置土石

始一反焉

C.杂然相许

吴广以为然

D.以君之力

固国不以山溪之险

(3)用现代汉语下面句子的意思。

叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(4)实现中国梦,任重而道远。从选文中愚公的身上,我们可以汲取哪些精神营养?

12.阅读下面的文言语段,完成下列各题。

萧颖士风节

萧颖士为唐名人,后之学者但称其才华而已。予反复考之,盖有风节识量之士也。为集贤校理,宰相李林甫欲见之,颖士不诣,林甫怒其不下己。后召诣史馆又不屈愈见疾至免官更调河南参军。安禄山宠恣,颖士阴语柳并曰:“胡人负宠而骄,乱不久矣。东京其先陷乎!”即托疾去。禄山反,往见郭纳,言御守计,纳不用。叹曰:“肉食者以儿戏御剧贼,难矣哉!”闻封常清陈兵东京,往观之,不宿而还,身走山南,节度使源洧欲退保江陵,颖士说曰:“襄阳乃天下喉襟,一日不守,则大事去矣。公何遽轻土地,取天下笑乎?”洧乃按甲不出。洧卒,往客金陵,永王璘召之,不见。李太白,天下士也,特以堕永王乱中,为终身累。颖士,永王召而不见,则过之焉。

(选自《容斋随笔》,有删改)

(1)下列加粗字词的理解,不正确的一项是

A.颖士阴语柳并曰

阴:暗中

B.胡人负宠而骄

负:依仗

C.往客金陵

客:旅居

D.则过之焉

过:责备

(2)为文中画线的语句断句,正确的一项是

后召诣史馆又不屈愈见疾至免官更调河南参军

A.后召诣/史馆又不屈/愈见疾至/免官更调河南参军

B.后召诣史馆/又不屈/愈见疾/至免官更调河南参军

C.后召诣/史馆又不屈愈/见疾至免官/更调河南参军

D.后召诣史馆/又不屈愈见/疾至免官/更调河南参军

(3)下列对文本的理解,不正确的一项是

A.萧颖士对宰相李林甫、永王李璘的召见均辞而不去。

B.萧颖士预言了安禄山即将叛乱且东京将会陷落。

C.郭纳、封常清没有采纳萧颖士的守城计策。

D.节度使源洧听从了萧颖士坚守襄阳的劝说。

(4)将文言文材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

肉食者以儿戏御剧贼,难矣哉!

三、作文

13.按要求写作。

“花红虽好,需得绿叶扶持”,这可以看出是对侧面描写(衬托)的生动解释。清代刘熙载指出:“春之精神写不出,以草树写之;山之精神写不出,以烟霞写之”,这是教我们通过侧面描写来达到表达效果。

请展开联想,在下面对人物描写的描写中,加进对外面的大雨和车上的肥胖乘客的侧面描写,来表现人力车夫劳作的艰辛和和内心的酸楚。可选“以景衬人、以物衬人、以人衬人、以物衬物”中的两种。

三轮车夫皱着眉头,咬紧下唇,弓着背脊,在风雨中艰难地跋涉。那破旧不堪的衣衫,那青筋突起的手臂,那因过度用力而扭曲的脖颈,全都浸湿在雨帘中,与汗水混成一片。

提示:①确定好自己所要表现的主题,不能喧宾夺主地过多运用侧面描写。②侧面描写的事物,要选择能起烘托作用或产生对比效果的事物。③介入其他写作技巧,如修辞、各种人物描写方法等

参考答案

1.答案:

B

【分析】本题主要考查学生对文言实词的理解能力。在平时的学习中一定要做好积累,对于通假字、一词多义、古今异义、词类活用等特殊情况分类做好整理。

【解答】A.亡:灭亡/亡:没有;

B.均为“所以”的意思;

C.是:这/是:判断动词;

D.国:国家/国:国都。

故选:B。

【点评】解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

2.答案:

A

【分析】本题考查文章内容的理解。注意首先要理解语句的含义,然后结合题干的要求进行分析判断即可。

【解答】“①③⑤”三句是从军队的容貌、军中命令、军礼的严格直接“表现周亚夫从严治军,②④⑥”都是通过其他军队和周亚夫军队的对比,天子的言行,从侧面表现周亚夫忠于职守、治军严明。

故选:A。

【点评】这些语句有明显的语境性,强调在句中识句,在篇中识记,强调语境的原生态,要认真回到原文进行判断。

3.答案:

C

【分析】略

【解答】解析:C项,应为“前期词多写闺情相思、悠闲生活,后期词融入家国之恨与身世之感,情调感伤,风格顿变”。

故选:C。

【点评】略

4.答案:

A

【分析】本题考查学生对于文学常识的识记能力。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】A.有误,《史记》被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,不是郭沫若;

BCD.正确。

故选:A。

【点评】解答此类问题,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、朝代、国籍等必须熟记。

5.答案:

C

【分析】本题考查课文内容的理解与判断。

【解答】ABD.正确;

C.有误,司马迁、欧阳修、张海迪都是历经磨难然后获得成功的,所以三个人的事例能够证明“生于忧患”的道理;

故选:C。

【点评】解答此题要理解句子意思,把握文章内容,了解作者的写作意图,从多方面综合分析。

6.答案:

D

【分析】本题考查学生理解文章内容的能力。首先要认真回忆课文的大概内容,然后具体分析细节的有关手法、作用等。

【解答】ABC.分析正确;

D.有误,结尾反映了当时人们有“人定胜天”的强烈愿望,和变革大自然的雄伟气魄,也反映了作者对作品中所阐述的哲理思想的坚信,以神话的形式给予了肯定。

故选:D。

【点评】课文不但要掌握其梗概,同时还要注意文章中典型的修辞、表现手法,还要注意关键语句的理解,才能解答好此类题目。

7.答案:

(1)赞成理由:①简化汉字便于书写,便于提高人民的普遍文化水平;②简化汉字符合汉字由繁到简的主要发展趋势

反对理由:①汉字简化导致表意功能弱化;②汉字简化不利于对中华文化的传承和祖国统一。

(2)示例:①您赞成废除简体字恢复繁体字吗?为什么?②您怎么看待汉字的“繁简之争”?③繁体字进入中小学课堂甚至高考有必要吗?为什么?④您认为可以通过哪些方式使汉字能更好的传承中华文化?

(3)示例:栏目名称:汉字构字法

内容:介绍象形、指事、会意、形声、假借等构字形式。

【分析】(1)本题考查材料的理解与概括。根据材料一中给出的繁体字与简体字的对应关系,可以看出简化后的汉字更简单,也更利于书写;材料三中的“简化汉字便于书写,便于提高人民的普遍文化水平”,这些都是赞成简体字的理由。而材料二中的“汉字简化导致表意功能弱化”,材料三中的“现在大陆使用简体字,而港澳台地区使用繁体字,这不利于对中华文化的传承和祖国的统一”,则可作为反对简体字的理由。

(2)本题考查采访问题的设计。注意抓住材料的主要目的去设计问题,并注意问题有一定的价值。此题围绕着“繁简之争”来设计,比如,可以问身为语言学家的赵教授对这种纷争持什么态度,问赵教授学习繁体字究竟有没有必要等。

(3)本题考查栏目的设计。根据示例,以“认识汉字,传承文明”为主要内容来设计。比如可以介绍汉字的造字法,汉字的美感等,然后表述这一栏目要表现的具体内容即可。

【点评】采访问题的设计:注意采访用语首先要注意彼此的身份地位,用语要恰当,其次要围绕采访目的提出中心话题,问题不可太多,还有注意提问的问题与对方的关系,让对方有兴趣有话要说,能够回答你的问题。

8.答案:

(1)出则无敌国外患者(重点字:患)

(2)叩石垦壤(重点字:垦)

(3)飞鸟相与还,欲辨已忘言(重点字:辨)

(4)黑云压城城欲摧(重点字:摧)

(5)殷勤问我归何处(重点字:殷)

(6)东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔(重点字:铜)

(7)日暮乡关何处是?烟波江上使人愁(重点字:暮)

【分析】该题考查的是古诗词的理解性背诵与默写的能力。要学生在平时的学习时,要循序渐进积累所学的应背诵并默写的内容,不要太急于求成。首先不要混淆了所背的内容;其次是在默写时要注意不要出现错误(错别字、漏字、添字).最重要的是,要对诗歌中的重点语句及其语境义、引申义有明确的了解。

(1)出则无敌国外患者(重点字:患)

(2)叩石垦壤(重点字:垦)

(3)飞鸟相与还,欲辨已忘言(重点字:辨)

(4)黑云压城城欲摧(重点字:摧)

(5)殷勤问我归何处(重点字:殷)

(6)东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔(重点字:铜)

(7)日暮乡关何处是?烟波江上使人愁(重点字:暮)

【点评】本题考查对古诗文名句的认知能力。解答此类问题,主要依靠我们平时的积累,凡是要求背诵的古诗文篇目能熟练背诵,对其中的重点句子还要做到准确默写。

9.答案:

(1)火烧赤壁事(或周瑜火攻赤壁大败曹操的事)、周瑜、李商隐

(2)东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(3)万事俱备,只欠东风(或:借东风)

【分析】就本首诗歌而言,标题告诉我们,这是一道与赤壁相关的诗,结合诗歌内容可知,这是一道咏史诗,所咏历史事件是赤壁之战,本诗由一只“折戟“引发思考,表现了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。

【解答】(1)本题考查文学常识及文化常识的把握。“东风”指火烧赤壁事。诗中的“周郎”是指《三国演义》中的周瑜。诗人杜牧和李商隐合称“小李杜。

(2)本题考查诗歌表达方式的把握。把握常见的记叙、抒情、议论、说明和描写等表达方式。“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”是记叙,“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”是议论。

(3)本题考查成语的积累和历史故事的把握。“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中蕴含着一个成语“万事俱备,只欠东风”。

译文:

一支折断了的铁戟(古代兵器)沉没在水底的沙中还没有销蚀掉,经过自己又磨又洗发现这是当年赤壁之战的遗留之物。假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。

【点评】本题考查学生对诗歌的理解与掌握,学生要明确,作答此类题目时,一定要反复通读全诗,联系背景,找到关键语句,即可作答。

10.答案:

(1)C

(2)D

(3)C(4)①凭着天下人都归顺他的条件,去攻打连亲戚朋友都反对的寡助之君。

②(而一个国家)在国内如果没有坚持法度的大臣和辅佐君主的贤士,在国外如果没有敌对国家和外来的忧患,这个国家就往往会导致灭亡。

(5)学生只要能结合两篇短文,从“得道多助,失道寡助”、“忧患意识”、“居安思危”等角度中选取一个,联系实际谈出自己的感情,并言之有理,即可得分。

【分析】甲文译文:

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。(比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心所向、内部团结啊。所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武力的强大。能行“仁政”的君王,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王,所以,君子要么不战斗,(如果)战斗就一定会取得胜利。

乙文译文:

舜是从农耕的田野中被选拔出来的,傅说是从泥水匠中被选拔出来的,胶鬲是从鱼盐贩子中被选拔出来的,管夷吾是从狱官手里(释放出来并)加以任用的,孙叔敖是从(隐居的)海边被提拔上来的,百里奚是从奴隶市场(被赎出后)加以重用的。

所以上天将要降下重任在这个人身上,一定要先使他磨练的内心志向,使他锻炼筋骨,使他能经受饥饿,以致肌肤消瘦,使他受到贫穷之苦,让他感觉到所做的事情错乱,(用这些来)使他的内心感到震撼,使他的性情坚韧起来,增长他原来没有的才能。

一个人常常发生错误,这样以后才会改正;内心困惑,思虑梗塞,然后才知道有所作为;(一个人的心事)显露在脸色上,表现在声音中,然后(才能被人所)知晓。(如果一个国家)在国内没有执法的大臣和足以辅佐君主的贤士,在国外没有相抗衡的国家和外患的侵扰,(这样的)国家就常常会走向灭亡。

这样以后,就可以知道忧虑祸患能使人(或国家)生存发展,而安逸享乐会使人(或国家)走向灭亡(的道理)。

【解答】(1)本题考查理解对文言实词含义的辨析能力。理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。涉及的词语都是常见的文言实词。解答时要联系上下文,根据语境作出判断。C项错误,“疆”的意思应该是边疆。

(2)本题考查一词多义。要求学生在了解课文大意的基础上理解词语的含义,并且能辨析词语在不同语境中的含义。注意题干中的提示,“意义”指字词的含义,“用法”指词的变用,哪一点相似都可以。结合自己对词语的积累,根据语境判断,进行比较,得出答案。

A.第一个“发”的意思是被选拔;第二个“发”的意思是显露。

B.第一个“拂”的意思是违背;第二个;“拂”是通假字,通“弼”,辅佐;“。

C.第一个“而”是连词,表示承接;第二个“而”是连词,表示递进。

D.两个“必”都是“必须”的意思。所以选D。

(3)本题考查对文章内容的辨析。本题为选择题,在了解文章大意的基础上,抓住各个选项的要点,对照与选项有关的内容,判断正误即可。C项错误,乙文的论点是“生于忧患,死于安乐”,主要是针对国家来说的。

(4)本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

第一句话,要注意“以”的意思是凭借;“顺”的意思是归顺;“亲戚”是古今异义词,指亲戚朋友;“畔”是通假字,通“叛”,反对;翻译为:凭着天下人都归顺他的条件,去攻打连亲戚朋友都反对的寡助之君。

第二句话,“入”的意思是指在国内;“拂”是通假字,通“弼”,辅佐;“出”是指在国外;“国”的意思是指国家;“亡”的意思是指灭亡;翻译为:而一个国家)在国内如果没有坚持法度的大臣和辅佐君主的贤士,在国外如果没有敌对国家和外来的忧患,这个国家就往往会导致灭亡。

(5)本题考查感悟启示。解答此题的关键是在了解文章大意的基础上,结合自己的成长经历,来谈感悟即可,做到言之有理。阅读全文,了解两篇短文的内容,从“得道多助,失道寡助”“忧患意识”“居安思危”等方面选择一个来回答,言之有理即可。

【点评】解释文言词语的三种方法:

(1)根据语境语推断词义。根据上下文,借助句子的大意进行推断。如“疆”的意思应该是边疆。

(2)组词代入推断词义。确定一个多义词在具体语言环境中的意义,可先把这个多义词组成若干个词语或把它的常用意列举出来,然后用代入法把这些词放在具体语境中去体会,从而推断词语的含义。如“池”有池塘、池沼等意思,但在这里应该指护城河。

(3)迁移联想。课外文言文阅读其实是对课内文言文知识的拓展延伸,大多数的字词为课内所学习掌握的内容。只要认真学好课内字词解释,课外文言文字词解释不足为惧。如《赵奢说平原君》,要求解释“君安得有此富乎?”中“安”字的含义。我们可以发现,“安”字的解释在七年级《木兰诗》中早已出现,“安能辨我是雄雌”,因为我们可以得出含义,“君安得有此富乎?”中“安”字,解释为“怎么”。

11.答案:

(1)①水的南岸;②削减;③交换。

(2)D

(3)(他们)凿石头,挖土块,用箕畚运到渤海边上。

(4)敢想敢干(不安于现状);团结合作(广泛依靠群众);有坚忍不拔的毅力;脚踏实地的实干精神;做事不畏艰险。

【分析】课文译文:

北山脚下有个叫愚公的人,年纪将近九十岁了,面对着山居住。愚公苦于山北面道路阻塞,进进出出曲折绕远。于是愚公便召集全家人来商量说:“我和你们尽全力铲平险峻的大山,使它一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同他的意见。愚公的妻子提出疑问说:“凭你的力量,连魁父这座小丘都铲平不了,又能把太行、王屋这两座山怎么样呢?况且把土石放到哪里去呢?”大家纷纷说:“把土石扔到渤海的边上,隐土的北面。”愚公于是带领儿子孙子和能挑担子的三个人,凿石挖土,用箕畚装土石运到渤海的边上。邻居姓京城的寡妇只有一个儿子,刚七八岁,但却蹦蹦跳跳地去帮助他们。冬夏换季,才往返一次。

【解答】(1)本题考查理解文言实词的含义。理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。涉及的词语都是常见的文言实词。解答时要联系上下文,根据语境作出判断。“阴”在古文中指水的南岸,山的北岸,因为前面说的是汉水,因此在这里指水的南岸;“损”指削减;“易”指交换。

(2)本题考查一词多义。要求学生在了解课文大意的基础上理解词语的含义,并且能辨析词语在不同语境中的含义。结合自己对词语的积累,根据语境判断,进行比较,得出答案。

A项第一个“且”指将近;第二个“且”指况且。

B项第一个“焉”是疑问代词,怎么;第二个“焉”是语气助词,一般放在句尾,无实义。

C项第一个“然”是指…的样子;第二个“然”是指这样。

D项中两个“以”都是指凭借。

故选:D

(3)本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。注意“箕畚”是词类活用,用箕畚;“于”指到;故翻译为:(他们)凿石头,挖土块,用箕畚运到渤海边上。

(4)本题考查创意解读。解答此题的关键是在了解原文内容和材料的基础上,结合关键语句来分析人物的性格的特点,用简洁的语言概括归纳即可。阅读全文,了解内容,我们可知愚公是一个不安于现状、广泛依靠群众、有坚忍不拔的毅力和脚踏实地的实干精神的人;也就是我们从他身上要汲取的精神营养。

【点评】文言词语“阴”的用法:

1.水的南面。如:阴阳割昏晓。

2.天阴。如:朝晖夕阴。

3.阴冷。如:阴风怒号。

4.绿阴。如:佳木秀而瀪阴。

文言词语“易”的用法:

1.换,交换。如:寡人欲以百里之地易安陵。﹣﹣《战国策?魏策》

2.改变,更改。如:许庄公易服杂于军民中,逃奔卫国去了。﹣﹣明

冯梦龙《东周列国志》

3.治,整治。如:易其田畴,薄其税敛,民可使富也。﹣﹣《孟子》

4.轻视。如:易慢之心入之矣。﹣﹣《礼记?乐记》。

12.答案:

(1)D。

(2)B。

(3)C。

(4)那些身居高位要职的人抵御来势凶猛的叛贼如同玩儿戏,想抵挡住也太难了!

【分析】参考译文:

萧颖士是唐代的名人,后代学者只称赞其才华出众而已,把他鞭笞童奴作为他的过错。我反复考察有关资料后发现,他还是一位高风亮节有胆识、有抱负的人。在他担任集贤殿校理时,当时的权相李林甫想召见他,他却辞而不去,李林甫对他不屈从于自己很恼火。后来,李林甫又让他到史馆任职,他仍然不屈服,为此他更遭李林甫所忌恨,以至被免除史官职务外调到河南府(今河南洛阳)任参军。当时,安禄山自恃玄宗的宠信,恣意妄为,萧颖士私下对柳并说:“胡人(指安禄山)依仗着皇上的宠信而骄横跋扈,他反叛朝廷的时间不会太久了。东都洛阳到时会最先陷落!”不久,他便托病很快离开了洛阳。安禄山反叛以后,萧颖土去见河南采访使郭纳,向他进献防守抵御叛军的策略,可郭纳不予采用。萧颖士感叹道:“那些身居高位要职的人抵御来势凶猛的叛贼如同玩儿戏,想抵挡住也太难了!”他听说大将封常清陈兵东都洛阳,就去观察了一番,结果很失望,连夜返回,南逃到山南东道(今湖北襄樊)避乱。当地节度使源洧想放弃襄阳,退保江陵(今湖北江陵),萧颖士规劝道:“襄阳是天下的咽喉要冲,兵家必争之地,一日不坚守,则大势即去。你何必匆忙轻易放弃这个战略要地,让天下人取笑你呢?”源洧听从了他的建议,就按兵不出。源洧死后,萧颖士又去金陵(今江苏南京),并客居于此。肃宗的弟弟永王李璘慕名要召见他,他坚辞不去。后来,刘展反叛,兵围雍丘,副大使李承式派兵救援,出兵前大宴宾客,歌女环列。萧颖士见此劝李承式说:“天子逃离京师,风餐露宿,这难道是臣下尽情欢乐的时候吗?现在要到吉凶难测的战场战斗,临行前却让他们看听如此华丽的歌舞音乐,谁还愿去拼死疆场呢?”李承式拒不接受其建议。萧颖士的言论如此精辟,操持胆识如此卓异,今天对他的议论也太浅薄了。李白,是天下闻名的大诗人,只因身陷永王李璘的叛军之中,而终身受到连累。萧颖士对永王李璘的召见辞而不见,可见他的胆识远远超过李白。

【解答】(1)本题考查理解文言实词含义的能力。理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。涉及的词语都是常见的文言实词。解答时要联系上下文,根据语境作出判断。

①句由译文“萧颖士私下对柳并”知道:“阴”,私下;

②由译文“胡人(指安禄山)依仗着皇上的宠信而骄横跋扈”中知道:“负”,依仗;

③由译文“萧颖士又去金陵(今江苏南京),并客居于此”中知道:“客”,客居、旅居;

④由译文“他的胆识远远超过李白”中知道:“过”超过;

故选:D。

(2)本题考查划分句子结构。划分句子的朗读节奏,首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂开。文言文朗读节奏的划分是有规律可循的:①句首关联词或语气词之后要要停顿;②有些古今异义词朗读是要分开;③主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间,一般要停顿;④需要着重强调的地方,一般要停顿;⑤省略句中省略的地方一般要停顿;⑥并列短语间要略作停顿;⑦古代的国名、年号、官职、人名、地名等应做停顿。选句的朗读节奏③条规律:后召诣史馆/又不屈/愈见疾/至免官更调河南参军。

故选:B。

(3)本题考查的是对文本内容理解与分析能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

A.正确;

B.正确;

C.错误;颖士说曰:“襄阳乃天下喉襟,一日不守,则大事去矣。公何遽轻土地,取天下笑乎?”洧乃按甲不出。译文:萧颖士规劝道:“襄阳是天下的咽喉要冲,兵家必争之地,一日不坚守,则大势即去。你何必匆忙轻易放弃这个战略要地,让天下人取笑你呢?”源洧听从了他的建议,就按兵不出。

D.正确。

故选:C。

(4)本题考查重点句子的翻译。翻译时要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

①句重点词语有:“肉食者”,居高官、享厚禄的人;“以”,用;“御”,抵御;“剧”,凶猛的。句意为:那些身居高位要职的人抵御来势凶猛的叛贼如同玩儿戏,想抵挡住也太难了!

【点评】①笞楚:鞭笞。

②有风节识量:高风亮节,有胆识,有肚量。

③愈见疾:越发遭到李林甫的嫉恨。

④不宿而还:连夜返回。

⑤喉襟:咽喉要冲,兵家重地。

⑥按甲不出:按兵不动。

⑦天子暴露:天子逃离京师,风餐露宿。

⑧为终身累:一辈子都受牵连。

13.答案:

【分析】本题考查侧面描写片段的写作。根据题意,从“以景衬人、以物衬人、以人衬人、以物衬物”四种写法中选择两种,设置合适的情境,从侧面来表现自己要表现的主题即可。注意题干中所给的示例,描写“三轮车夫”从运用描写以及雨景的描绘来共同表现他的艰难。景物描写为表现人物展开,注意气氛的渲染。

【解答】答案:

夏日,一场滂沱大雨铺天盖地地倾泻而下,雨雾模糊了三轮车夫的视线。只见他皱着眉头,咬紧下唇,弓着背脊,在风雨中艰难地跋涉。脚下生锈的踏板,发出刺耳的嘎吱声。那破旧不堪的衣衫,那青筋突起的手臂,那因过度用力而扭曲的脖颈,全都浸湿在雨帘中,与汗水混成一片。车上的女乘客紧紧缩在一旁,肥胖的身体竟让那车微微向右倾斜,车夫用尽全力保持车身的平衡,奋力前行。

【点评】综合读写就是灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题、解决问题,是否可以简洁、流畅的表达自己的见解,平时要多练习,做题时方能得心应手。

2

/

3

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读