2021-2022学年部编版语文八年级上册第24课《愚公移山》同步习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文八年级上册第24课《愚公移山》同步习题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 32.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-07 22:31:23 | ||

图片预览

文档简介

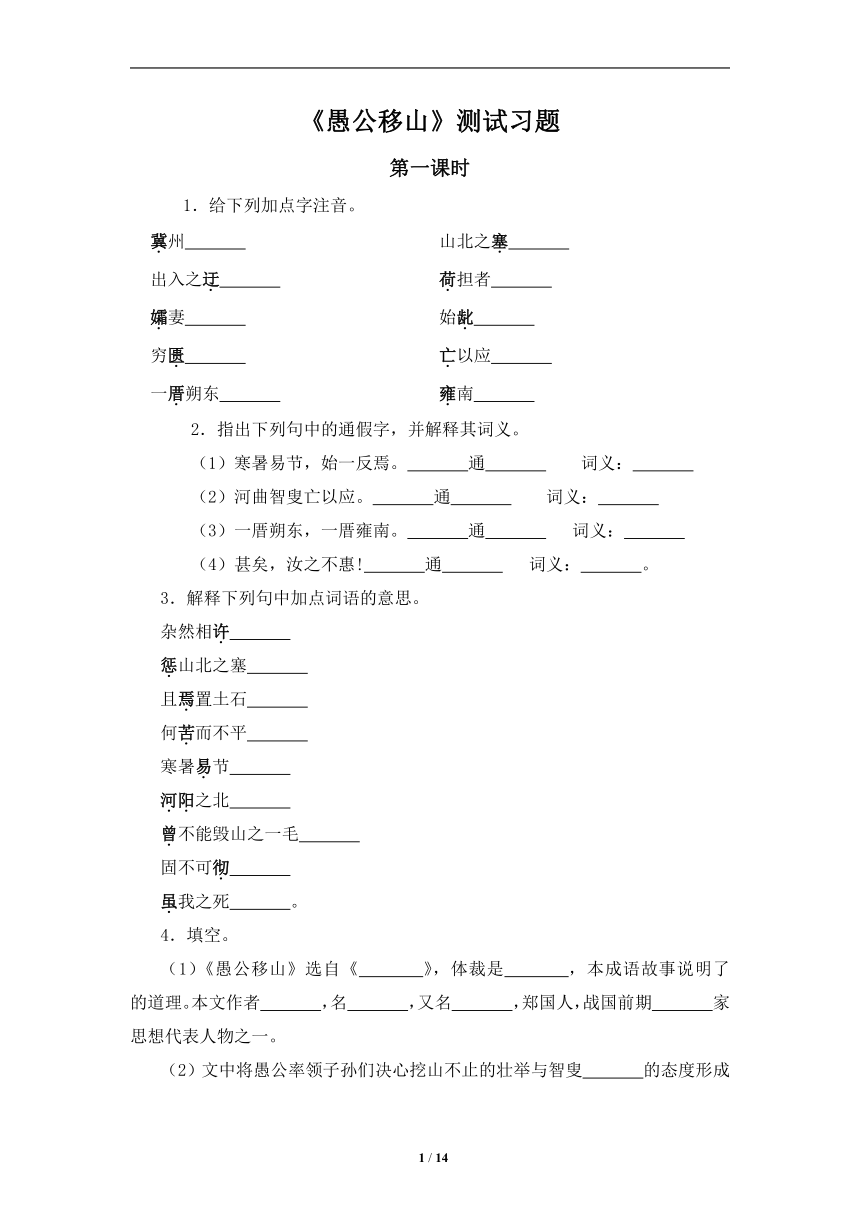

《愚公移山》测试习题

第一课时

1.给下列加点字注音。

冀州

山北之塞

出入之迂

荷担者

孀妻

始龀

穷匮

亡以应

一厝朔东

雍南

2.指出下列句中的通假字,并解释其词义。

(1)寒暑易节,始一反焉。

通

词义:

(2)河曲智叟亡以应。

通

词义:

(3)一厝朔东,一厝雍南。

通

词义:

(4)甚矣,汝之不惠!

通

词义:

。

3.解释下列句中加点词语的意思。

杂然相许

惩山北之塞

且焉置土石

何苦而不平

寒暑易节

河阳之北

曾不能毁山之一毛

固不可彻

虽我之死

。

4.填空。

(1)《愚公移山》选自《

》,体裁是

,本成语故事说明了

的道理。本文作者

,名

,又名

,郑国人,战国前期

家思想代表人物之一。

(2)文中将愚公率领子孙们决心挖山不止的壮举与智叟

的态度形成鲜明对比,并主要运用

、

的描写手法来表现情节内容,塑造人物形象。

(3)用原文回答问题。

①智叟阻止愚公移山的理由是:

②愚公认为移山能够成功的理由是:

。

5.指出语句中下列虚词的意义和用法有别于其他两句的一项

①于

A.直通豫南,达于汉阴

B.箕畚运于渤海之尾

C.操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝

②而

A.面山而居

B.子子孙孙无穷匮也,而山不加增

C.聚室而谋曰

③其

A.其如土石何

B.其妻献疑曰

C.帝感其诚。

6.朗读节奏:

①遂率子孙荷担者三夫

②惩山北之塞

③曾不能损魁父之丘

④邻人京城氏之孀妻有遗男

⑤命夸娥氏二子负二山。

第二课时

1.阅读课文《愚公移山》,完成下列各题。

(1)下列对文章内容的理解和写法的分析,不正确的一项是

A.愚公饱受交通阻塞之苦,提出了移山的主张,这个主张得到了众人的热烈响应,却遭到了妻子的强烈反对和智叟的无情嘲笑。

B.愚公在对智叟进行反驳时,信心百倍,理由充足,以“人无穷”而“山有尽”的道理,说得智叟哑口无言,无力回击。

C.文章有意在命名上加以颠倒,将大智大勇者命名为“愚公”,将鼠目寸光者命名为“智叟”,这样加重了对比的色彩,增强了讽刺的效果。

D.愚公挖山不止,感动了天帝,天帝令人搬移了两座大山,这一富有神话色彩的结局,包含了对愚公精神的肯定和颂扬。

(2)下面两人说的话,在表达的意思和情感上有无异同?请作简要说明。

①愚公妻:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”

②智叟:“以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”

(3)读完这则故事后,有人认为愚公不愚,智叟不智;但也有人认为愚公确实很愚,而智叟才是有头脑的人。对此,你是如何看待的?请写出你的真实想法。要求观点明确,言之成理。

(4)根据你对本文的理解,说说愚公移山的精神是什么。

(5)请你用生动形象的语言把下面这一劳动场面描绘出来。

(愚公)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(6)读了这则寓言故事后,你从中得到了什么启示?请联系生活实际简要谈谈你的看法。

2.拓展。

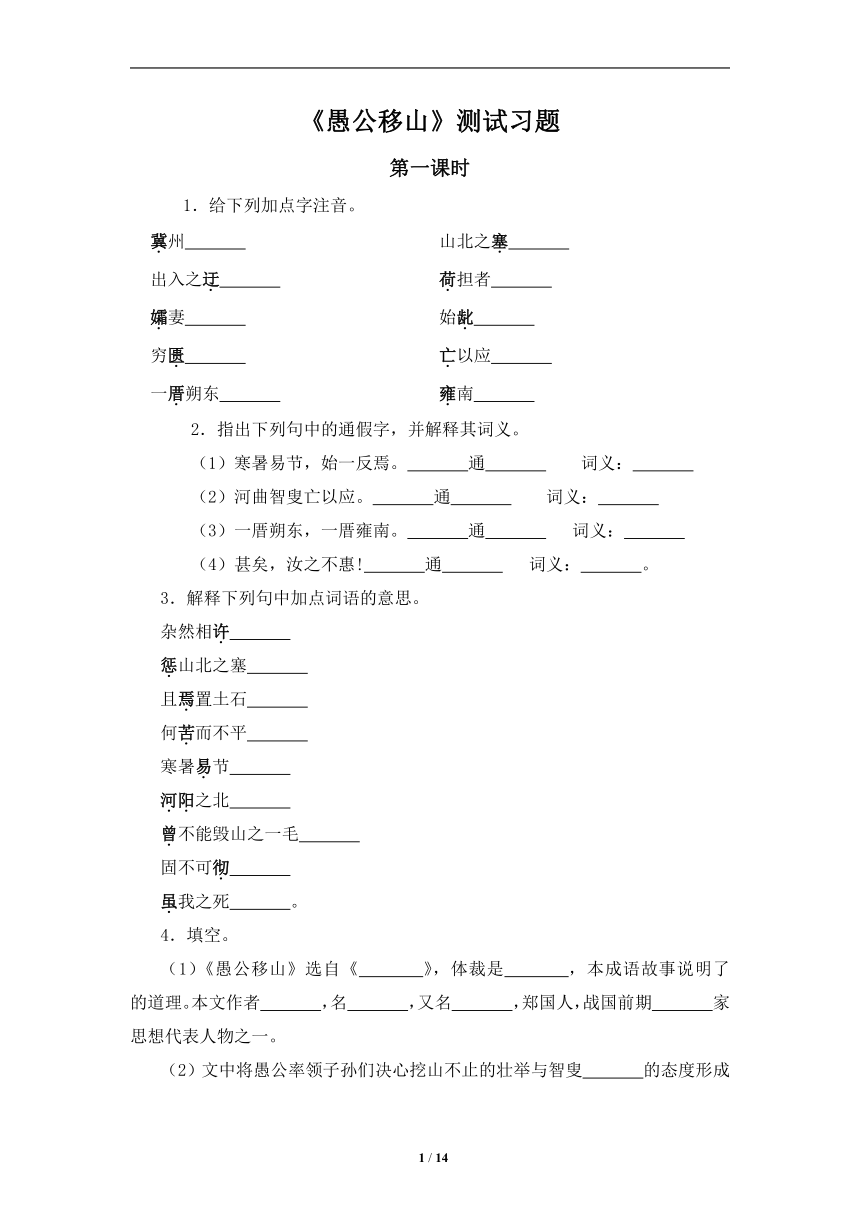

陈禾

陈禾,字秀实,明州鄞县人。举元符三年进士。(时)天下久平,武备宽弛,东南尤甚。禾请增戍①、缮城壁,以戒不虞。或指为生事,格②不下。其后盗起,人服其先见。

时童贯权益张,与黄经臣等表里为奸③,搢绅④侧目。禾日:“此国家安危之本也。吾位言责,此而不言,一迁给舍⑤,则非其职矣。”首抗疏⑥劾贯。复劾经臣:“怙宠弄权,夸炫朝列。每云诏令皆出其手,言上将用某人,举某事,已而诏下,悉如其言。夫发号施令,国之重事,黜幽陟明,天子大权,奈何使宦寺⑦得与?”

论奏未终,上拂衣起。禾引上衣,请毕其说。衣裾落,上曰:“碎朕衣矣。”禾言:“陛下不惜碎衣,臣岂惜碎首以报陛下?此曹⑧今日受富贵之利,陛下他日受危亡之祸。”言愈切,上变色日:“卿能如此,朕复何忧?”内侍请上易衣,上却之曰:“留以旌直臣。”

(节选自《宋史》,有删改)

【注释】①增戍:增加防守兵力。②格:搁置。③表里为奸:内外呼应做坏事。④搢绅:同“缙绅”,士大夫的代称。⑤迁给舍:指陈禾将改任给事中的职位。⑥抗疏:上书直言。⑦宦寺:宦官。⑧曹:辈,等。

(1)下列各组句子中,加点词语意义相同的一项是

A.武备宽弛,东南尤甚/弛担持刀(《狼》)

B.

或指为生事/或以为死,或以为亡(《陈涉世家》)

C.人服其先见/朝服衣冠(《邹忌讽齐王纳谏》)

D.此国家安危之本也/本在冀州之南,河阳之北(《愚公移山》)

(2)下列选项中加点文言虚词的含义和用法与例句相同的一项是

例句:此曹今日受富贵之利

A.渔人甚异之(《桃花源记》)

B.此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)

C.宋何罪之有(《公输》)

D.公将鼓之(《曹刿论战》)

(3)用现代汉语翻译文中画横线的句子。

①禾引上衣,请毕其说

②陛下不惜碎衣,臣岂惜碎首以报陛下?

(4)本文中陈禾有哪些品质值得我们学习?陈禾的进谏方式与我们学过的《邹忌讽齐王纳谏》一文中邹忌的进谏方式有何不同?你更赞同哪一种?请阐述理由。

参考答案

第一课时

1.答案:

jì;

sè;

yū;

hè;

shuānɡ;

chèn;

kuì;wú;cuò;

yōnɡ

【分析】本题考查字音的把握,要结合汉字的拼写规则来掌握字的读音,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析;写汉字题要注意形近字、同音字辨析。

【点评】解有关汉字的考题时,一要注意正确识记和理解常用汉字的音形义,二要注意区分同音字和多音多义字。

2.答案:

(1)“反”通“返”,往返。

(2)“亡”通“无”,没有。

(3)“厝”通“措”,放置。

(4)“惠”通“慧”,聪明。

【分析】本题考查通假字,难度不大。考查课内的通假字,每篇文言文中通假字的数量并不不多,且大部分在课下注释中有解释,复习的时候同学们可以分课集中整理,在理解句子的基础上进行识记。

【解答】(1)句意:一年时间,才往返一次。“反”通“返”,往返。

(2)句意:河曲智叟无话可答。“亡”通“无”,没有。

(3)句意:一座放在朔州的东面,一座放在雍州的南部。“厝”通“措”,放置。

(4)句意:你太不聪明了。“惠”通“慧”,聪明。

【点评】古今通假,就是两个字通用,两字之间只是语音相同或相近,并没有意义上的联系。如“万钟则不辩礼义而受之”中,“辩”通“辨”。通假字的复习没有捷径可走,我们一定要在平时的学习过程中就多记忆、多归纳、多理解并及时掌握的内容,在考试时才能做到游刃有余。

3.答案:

赞同;苦于;哪里;愁;交换;河:黄河;阳:江河的北面;并,连;通;即使

【分析】本题考查对常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力。解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断。

【解答】句意为:大家纷纷表示赞同。许:赞同;

句意为:愚公苦于山北面道路阻塞;惩:苦于;

句意为:况且,往哪儿搁挖下来的土和石头。焉:哪里;

句意为:还怕挖不平吗?苦:愁;

句意为:冬夏交换季节。易:交换;

句意为:黄河北岸的北边。河:黄河;阳:江河的北面;

句意为:连山上的一棵草都毁不了。曾:并,连;

句意为:顽固到不可以通彻。彻:通;

句意为:即使我死了。虽:即使

【点评】理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义,能结合具体语境来准确辨析即可。涉及的词语都是常见的文言实词。解答时要联系上下文,根据语境作出判断。

4.答案:

(1)列子?汤问 寓言 下定决心,坚持奋斗,才能够取得胜利 列子 寇 御寇 道

(2)嘲讽、怀疑 语言 动作

(3)①以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?②虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增。

【分析】本题考查学生文学常识的把握,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

【点评】做好本题需要平时学习中要做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

5.答案:

①C

②B

③A

【分析】本题考查对文言虚词的辨析能力。答题此题的关键是在理解句子的意思的基础上来理解虚词的含义,能够准确掌握虚词在不同语境中的含义。

【解答】①A.句意为:一直通到豫州南部,到达汉水南岸;于:到。

B.句意为:用箕畚运到渤海边上;于:到。

C.句意为:握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了;于:对,向。

故选:C

②A.句意为:在山的正对面居住;而:表示修饰。

B.句意为:子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大;而:表示转折。

C.句意为:就召集全家人商量说;而:表示修饰。

故选:B

③A.句意为:又能把泥土石头怎么样呢;其:在“如…何”前面加强反问语气,可译为“又”。

B.句意为:他的妻子提出疑问说;其:代词。

C.句意为:天帝被愚公的诚心感动;其:代词。

故选:A

【点评】“于”的解释:

①在(行者休于树)

②与,跟,同(身长八尺,每自比于管仲、乐毅)

③比(孔子曰:“苛政猛于虎也。)

6.答案:

①遂率/子孙荷担者/三夫。

②惩/山北之塞。

③曾不能/损魁父之丘。

④邻人京城氏之孀妻/有遗男。

⑤命/夸娥氏二子/负二山。

【分析】本题考查学生划分文言句子节奏的能力。一般来说,主谓之间应该有停顿,句领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。

【解答】①句意为:愚公于是带领儿子孙子和能挑担子的三个人;故断句为:遂率/子孙荷担者/三夫。

②句意为:愚公苦于山北面道路阻塞;故断句为:惩/山北之塞。

③句意为:连魁父这座小丘都铲平不了;故断句为:曾不能/损魁父之丘。

④句意为:邻居姓京城的寡妇只有一个儿子;故断句为:邻人京城氏之孀妻/有遗男。

⑤句意为:命令夸娥氏的两个儿子背走了两座山;故断句为:命/夸娥氏二子/负二山。

【点评】做“断句题”要通读全文,理解文段主要意思,在此基础上再根据文意和常用的断句方法加以判读。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。

参考答案

第二课时

1.答案:

(1)A

(2)①意思上的相同点:都是对愚公移山这件事的怀疑(质疑、产生疑问、不相信、置疑)。②情感上的不同点:愚公妻是关心(担心,关爱,担忧,忧心,忧虑)智叟是轻蔑(挖苦,蔑视,轻视,讽刺,嘲讽,嘲笑,看不起,笑话)

(3)愚公的愚:(1)移山没有修路方便轻松;(2)移山可能会破坏这一地区的生态平衡;(3)愚公的个人意愿,让子子孙孙陷入到无穷无尽的劳苦之中。

(4)不畏艰难,坚持不懈

(5)参考:于是愚公率领儿孙中稍长的三人挑着担,拿着镐上了山,凿岩石,挖泥土,挥汗如雨,号声震天,再用箕畚把土石运到渤海边上,山路上踏下的那一道道足迹成了山脊里最美的一道风景线。

(6)启示:我们要学习和发扬像愚公一样不畏艰难、坚持不懈的顽强拼搏,以发展的眼光看问题的精神。在当代社会,充满了机遇和挑战。我们如果想建立一番事业,不可避免要面对许多困难,所以继承并发扬“愚公精神”在当代有十分重要的意义。

【分析】译文:

太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人(上了山),凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你的心真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从这时开始,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【解答】(1)本题考查对文章内容和写法的辨析能力。本题为选择题,在了解文章大意的基础上,抓住各个选项的要点,对照与选项有关的内容,判断正误即可。

A.错误,从“其妻献疑曰”可知,妻子不是强烈的反对,而是提出疑问。

BCD.正确。

故选:A。

(2)本题考查对重点句子的理解掌握。这两句话中第一句是愚公的妻子说的,第二句话是智叟说的,前者是向丈夫提出合理的疑问,而后者却是实实在在的嘲讽了。

(3)本题考查观点表达。注意观点明确,言之成理。如果认为愚公确实很愚,可以从移山的困难、生态环境及子孙的劳累几方面回答。如果认为不愚,可以从长远利益,发展眼光来评价。

(4)本题考查文章主旨的把握,注意通读全文,明确文意。本文主要讲述了愚公移山这件事,通过愚公和智叟对移山态度的对比,明确愚公面对困难不畏艰难,坚持不懈。

(5)本题考查画面的描述,注意结合文段相关内容,重点刻画愚公移山叩石垦壤及箕畚运的具体过程。可以加入合理的联想和想象,充实画面内容。

(6)此题考查的是对作品进行个性化阅读和有创意的解读能力的。属于开放性试题,答案不唯一,设想合理即可。

【点评】文言词语“曾”的用法:

读céng

①<副>曾经。《陈情表》:“臣侍汤药,未曾废离。”

②<形>通“层”。重叠的。陆机《园葵》:“曾云无温液,严霜有疑威。”

zēng

①<名>与自己隔两代的亲属。如“曾祖”、“曾孙”。

②<动>通“增”。增加。《生于忧患,死于安乐》:“所以动心忍性,曾益其所不能。”

③<副>竟然;连…都;甚至。《愚公移山》:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?”

④<副>乃;又。《登楼赋》:“虽信美而非吾土兮,曾何足以少留。”

2.答案:

(1)B

(2)B

(3)①陈禾拉住皇上的衣服,请求让自己说完。

②陛下不惜被撕破衣服,我难道敢吝啬头颅来报答陛下吗?

(4)①陈禾品质:有先见之明

忠于职守

敢于进谏

刚正不阿

②进谏方式:邹忌进谏时采用讽谏的方式;由小及大、由此及彼、由家事国事,用自己的切身体验去规劝齐王的讽喻。陈禾采用的是直谏的方式。

③赞成邹忌。原因:采用委婉地方法规劝齐王,使齐王乐于接受。

赞成陈禾。原因:陈禾的方式直接,让君主直接明了的知道自己的不足和过错。

【分析】参考译文:

陈禾,字秀实,明州鄞县人。举元符三年考中进士。天下长久太平,军备松弛,东南一带尤其严重。陈禾请求增加守军、修补城墙,用来防备不测。有人指责这是无端生事,搁置起来不予批复。后来盗贼闹事,人们才佩服他的预见能力。

当时童贯的权势越加扩张,和黄经臣一起执掌大权,御史中丞卢航跟他们内外呼应做坏事,士大夫因畏惧而不敢正视。陈禾说:“这是国家安危的根本啊。我所处职位有进言的责任,这时候不进言劝谏,一旦调任给事中,进谏就不是我的本职了。”他没有接受给事中的任命,首先上书直言弹劾童贯。又弹劾黄经臣:“依仗恩宠玩弄权势,在朝廷同列中夸耀自己。常常说诏令都出自他的手中,说皇上将任用某人,举行某事,不久诏书下达,都跟他所说的相同。那发号施令,是国家的重大事情,降免昏庸官吏和提拔贤明之士,是天子的大权,怎么能让宦官参与其中?

陈禾论奏还没结束,皇上就恼怒地拂衣而起。陈禾拉住皇上的衣服,请求让自己说完。衣袖被撕落,皇上说:“正言撕破我的衣服啦。”陈禾说:“陛下不惜被撕破衣服,我难道敢吝惜头颅来报答陛下吗?这些人今天得到富贵的好处,陛下将来会遭受危亡的祸患。”陈禾的言辞更加激烈,皇上改变了脸色说:“你能像这样尽心进言,我还有什么可忧虑呢?”内侍请皇上换衣服,皇上回绝他说:“留着破衣表彰正直的大臣。”

【解答】(1)本题考查一词多义。答题需要结合句子的意思,解释出相关字词的含义,然后总结归纳得出答案。

A.军备松弛,东南一带尤其严重。弛:松弛/放下担子拿起刀。弛:放下;

B.有人指责这是无端生事。或:有的人/有的人认为他死了,有的人认为他逃亡了。或:有的人。

C.人们才佩服他的预见能力。服:佩服/早晨,(邹忌)穿戴好衣帽。服:动词,穿戴;

D.这是国家安危的根本啊。本:根本/本来在冀州南边,黄河北岸以北(的地方).本:本来。

故选:B。

(2)本题考查对文言虚词的理解能力。作答本题,重点在于文言虚词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

例句:这些人今天得到富贵的好处。之:结构助词,的。

A.渔人对此感到十分奇怪。之:代词,指“这种景况”;

B.这就是岳阳楼的雄伟景象。之:结构助词,的;

C.宋国有什么罪呢?之:宾语前置的标志;

D.鲁庄公将要下令击鼓进军。之:音节助词,不译。

故选:B。

(3)本题考查的是理解并翻译句子的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。此句中重点的词有:

①引:拉;上:皇上;毕:完,使…完,这里是说完的意思。句子翻译为:陈禾拉住皇上的衣服,请求让自己说完。

②碎:使…碎,撕破;岂:难道;惜:吝啬;以:来。句子翻译为:陛下不惜被撕破衣服,我难道敢吝啬头颅来报答陛下吗?

(4)①本题考查概括人物形象特点的能力。概括人物形象,需要结合文章相关内容进行分析。选文的第一段主要表现陈禾有先见之明;第二段、第三段主要表现其忠于职守、敢于进谏、刚正不阿。

②本题考查分析文章写作技巧特点的能力。邹忌进谏时采用讽谏的方式;由小及大、由此及彼、由家事到国事,用自己的切身体验去规劝齐王的讽喻;陈禾采用的是直谏的方式。

③本题是一道开放题,只要结合文章内容言之成理即可,答题时首先要表明自己的态度,然后再分析。

赞成邹忌。原因:采用委婉地方法规劝齐王,使齐王乐于接受。

赞成陈禾。原因:陈禾的方式直接,让君主直接明了的知道自己的不足和过错。

【点评】或

一食或尽粟一石(有时)

或王命急宣(有时)

或以为死或以为亡(有的人)

或异二者之为(或许)

见

路转溪头忽见(通“现”出现)

胡不见我于王?(引见)

于是见公输盘(召见,接见)

曹刿请见(召见,接见)

子墨子见王(拜见)

见往事耳(知道)

贵人过而见之(看见)

2

/

3

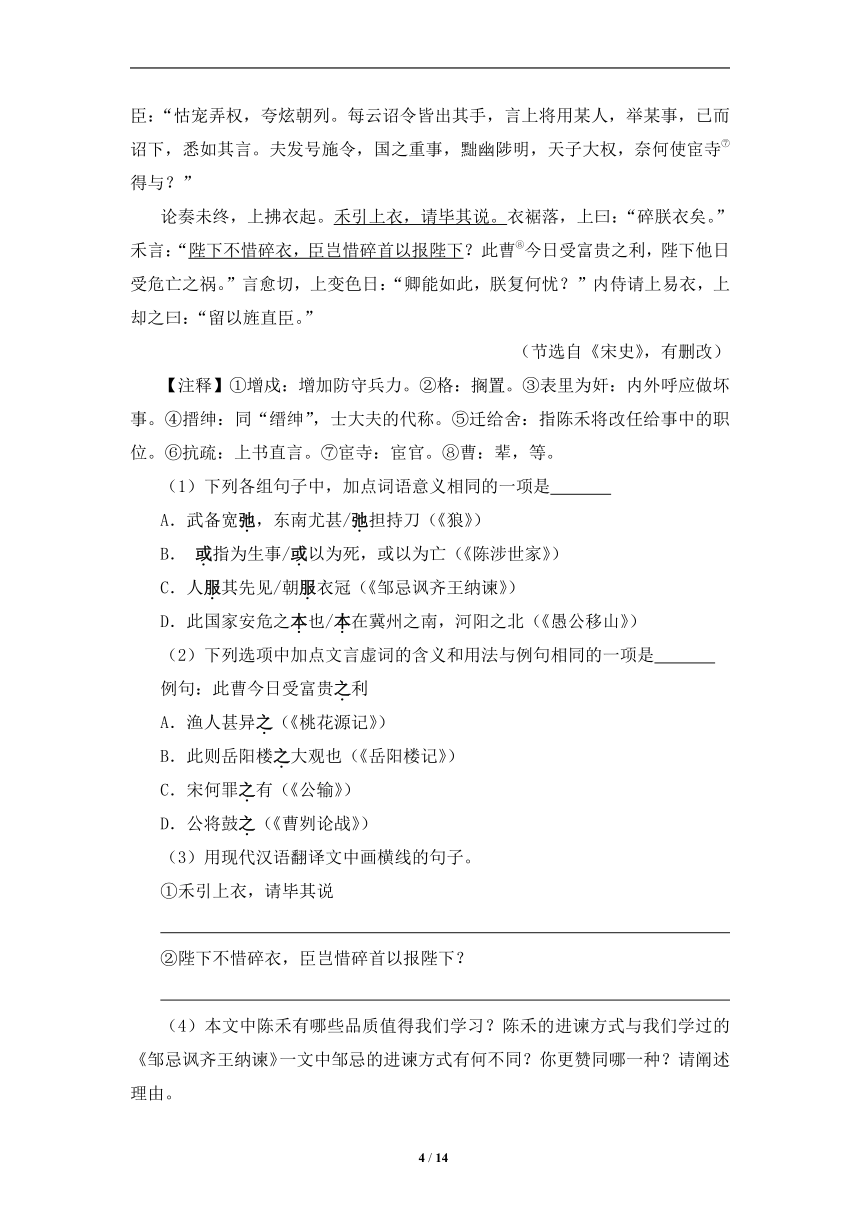

第一课时

1.给下列加点字注音。

冀州

山北之塞

出入之迂

荷担者

孀妻

始龀

穷匮

亡以应

一厝朔东

雍南

2.指出下列句中的通假字,并解释其词义。

(1)寒暑易节,始一反焉。

通

词义:

(2)河曲智叟亡以应。

通

词义:

(3)一厝朔东,一厝雍南。

通

词义:

(4)甚矣,汝之不惠!

通

词义:

。

3.解释下列句中加点词语的意思。

杂然相许

惩山北之塞

且焉置土石

何苦而不平

寒暑易节

河阳之北

曾不能毁山之一毛

固不可彻

虽我之死

。

4.填空。

(1)《愚公移山》选自《

》,体裁是

,本成语故事说明了

的道理。本文作者

,名

,又名

,郑国人,战国前期

家思想代表人物之一。

(2)文中将愚公率领子孙们决心挖山不止的壮举与智叟

的态度形成鲜明对比,并主要运用

、

的描写手法来表现情节内容,塑造人物形象。

(3)用原文回答问题。

①智叟阻止愚公移山的理由是:

②愚公认为移山能够成功的理由是:

。

5.指出语句中下列虚词的意义和用法有别于其他两句的一项

①于

A.直通豫南,达于汉阴

B.箕畚运于渤海之尾

C.操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝

②而

A.面山而居

B.子子孙孙无穷匮也,而山不加增

C.聚室而谋曰

③其

A.其如土石何

B.其妻献疑曰

C.帝感其诚。

6.朗读节奏:

①遂率子孙荷担者三夫

②惩山北之塞

③曾不能损魁父之丘

④邻人京城氏之孀妻有遗男

⑤命夸娥氏二子负二山。

第二课时

1.阅读课文《愚公移山》,完成下列各题。

(1)下列对文章内容的理解和写法的分析,不正确的一项是

A.愚公饱受交通阻塞之苦,提出了移山的主张,这个主张得到了众人的热烈响应,却遭到了妻子的强烈反对和智叟的无情嘲笑。

B.愚公在对智叟进行反驳时,信心百倍,理由充足,以“人无穷”而“山有尽”的道理,说得智叟哑口无言,无力回击。

C.文章有意在命名上加以颠倒,将大智大勇者命名为“愚公”,将鼠目寸光者命名为“智叟”,这样加重了对比的色彩,增强了讽刺的效果。

D.愚公挖山不止,感动了天帝,天帝令人搬移了两座大山,这一富有神话色彩的结局,包含了对愚公精神的肯定和颂扬。

(2)下面两人说的话,在表达的意思和情感上有无异同?请作简要说明。

①愚公妻:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”

②智叟:“以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”

(3)读完这则故事后,有人认为愚公不愚,智叟不智;但也有人认为愚公确实很愚,而智叟才是有头脑的人。对此,你是如何看待的?请写出你的真实想法。要求观点明确,言之成理。

(4)根据你对本文的理解,说说愚公移山的精神是什么。

(5)请你用生动形象的语言把下面这一劳动场面描绘出来。

(愚公)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(6)读了这则寓言故事后,你从中得到了什么启示?请联系生活实际简要谈谈你的看法。

2.拓展。

陈禾

陈禾,字秀实,明州鄞县人。举元符三年进士。(时)天下久平,武备宽弛,东南尤甚。禾请增戍①、缮城壁,以戒不虞。或指为生事,格②不下。其后盗起,人服其先见。

时童贯权益张,与黄经臣等表里为奸③,搢绅④侧目。禾日:“此国家安危之本也。吾位言责,此而不言,一迁给舍⑤,则非其职矣。”首抗疏⑥劾贯。复劾经臣:“怙宠弄权,夸炫朝列。每云诏令皆出其手,言上将用某人,举某事,已而诏下,悉如其言。夫发号施令,国之重事,黜幽陟明,天子大权,奈何使宦寺⑦得与?”

论奏未终,上拂衣起。禾引上衣,请毕其说。衣裾落,上曰:“碎朕衣矣。”禾言:“陛下不惜碎衣,臣岂惜碎首以报陛下?此曹⑧今日受富贵之利,陛下他日受危亡之祸。”言愈切,上变色日:“卿能如此,朕复何忧?”内侍请上易衣,上却之曰:“留以旌直臣。”

(节选自《宋史》,有删改)

【注释】①增戍:增加防守兵力。②格:搁置。③表里为奸:内外呼应做坏事。④搢绅:同“缙绅”,士大夫的代称。⑤迁给舍:指陈禾将改任给事中的职位。⑥抗疏:上书直言。⑦宦寺:宦官。⑧曹:辈,等。

(1)下列各组句子中,加点词语意义相同的一项是

A.武备宽弛,东南尤甚/弛担持刀(《狼》)

B.

或指为生事/或以为死,或以为亡(《陈涉世家》)

C.人服其先见/朝服衣冠(《邹忌讽齐王纳谏》)

D.此国家安危之本也/本在冀州之南,河阳之北(《愚公移山》)

(2)下列选项中加点文言虚词的含义和用法与例句相同的一项是

例句:此曹今日受富贵之利

A.渔人甚异之(《桃花源记》)

B.此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)

C.宋何罪之有(《公输》)

D.公将鼓之(《曹刿论战》)

(3)用现代汉语翻译文中画横线的句子。

①禾引上衣,请毕其说

②陛下不惜碎衣,臣岂惜碎首以报陛下?

(4)本文中陈禾有哪些品质值得我们学习?陈禾的进谏方式与我们学过的《邹忌讽齐王纳谏》一文中邹忌的进谏方式有何不同?你更赞同哪一种?请阐述理由。

参考答案

第一课时

1.答案:

jì;

sè;

yū;

hè;

shuānɡ;

chèn;

kuì;wú;cuò;

yōnɡ

【分析】本题考查字音的把握,要结合汉字的拼写规则来掌握字的读音,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析;写汉字题要注意形近字、同音字辨析。

【点评】解有关汉字的考题时,一要注意正确识记和理解常用汉字的音形义,二要注意区分同音字和多音多义字。

2.答案:

(1)“反”通“返”,往返。

(2)“亡”通“无”,没有。

(3)“厝”通“措”,放置。

(4)“惠”通“慧”,聪明。

【分析】本题考查通假字,难度不大。考查课内的通假字,每篇文言文中通假字的数量并不不多,且大部分在课下注释中有解释,复习的时候同学们可以分课集中整理,在理解句子的基础上进行识记。

【解答】(1)句意:一年时间,才往返一次。“反”通“返”,往返。

(2)句意:河曲智叟无话可答。“亡”通“无”,没有。

(3)句意:一座放在朔州的东面,一座放在雍州的南部。“厝”通“措”,放置。

(4)句意:你太不聪明了。“惠”通“慧”,聪明。

【点评】古今通假,就是两个字通用,两字之间只是语音相同或相近,并没有意义上的联系。如“万钟则不辩礼义而受之”中,“辩”通“辨”。通假字的复习没有捷径可走,我们一定要在平时的学习过程中就多记忆、多归纳、多理解并及时掌握的内容,在考试时才能做到游刃有余。

3.答案:

赞同;苦于;哪里;愁;交换;河:黄河;阳:江河的北面;并,连;通;即使

【分析】本题考查对常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力。解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断。

【解答】句意为:大家纷纷表示赞同。许:赞同;

句意为:愚公苦于山北面道路阻塞;惩:苦于;

句意为:况且,往哪儿搁挖下来的土和石头。焉:哪里;

句意为:还怕挖不平吗?苦:愁;

句意为:冬夏交换季节。易:交换;

句意为:黄河北岸的北边。河:黄河;阳:江河的北面;

句意为:连山上的一棵草都毁不了。曾:并,连;

句意为:顽固到不可以通彻。彻:通;

句意为:即使我死了。虽:即使

【点评】理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义,能结合具体语境来准确辨析即可。涉及的词语都是常见的文言实词。解答时要联系上下文,根据语境作出判断。

4.答案:

(1)列子?汤问 寓言 下定决心,坚持奋斗,才能够取得胜利 列子 寇 御寇 道

(2)嘲讽、怀疑 语言 动作

(3)①以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?②虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增。

【分析】本题考查学生文学常识的把握,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

【点评】做好本题需要平时学习中要做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

5.答案:

①C

②B

③A

【分析】本题考查对文言虚词的辨析能力。答题此题的关键是在理解句子的意思的基础上来理解虚词的含义,能够准确掌握虚词在不同语境中的含义。

【解答】①A.句意为:一直通到豫州南部,到达汉水南岸;于:到。

B.句意为:用箕畚运到渤海边上;于:到。

C.句意为:握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了;于:对,向。

故选:C

②A.句意为:在山的正对面居住;而:表示修饰。

B.句意为:子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大;而:表示转折。

C.句意为:就召集全家人商量说;而:表示修饰。

故选:B

③A.句意为:又能把泥土石头怎么样呢;其:在“如…何”前面加强反问语气,可译为“又”。

B.句意为:他的妻子提出疑问说;其:代词。

C.句意为:天帝被愚公的诚心感动;其:代词。

故选:A

【点评】“于”的解释:

①在(行者休于树)

②与,跟,同(身长八尺,每自比于管仲、乐毅)

③比(孔子曰:“苛政猛于虎也。)

6.答案:

①遂率/子孙荷担者/三夫。

②惩/山北之塞。

③曾不能/损魁父之丘。

④邻人京城氏之孀妻/有遗男。

⑤命/夸娥氏二子/负二山。

【分析】本题考查学生划分文言句子节奏的能力。一般来说,主谓之间应该有停顿,句领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。

【解答】①句意为:愚公于是带领儿子孙子和能挑担子的三个人;故断句为:遂率/子孙荷担者/三夫。

②句意为:愚公苦于山北面道路阻塞;故断句为:惩/山北之塞。

③句意为:连魁父这座小丘都铲平不了;故断句为:曾不能/损魁父之丘。

④句意为:邻居姓京城的寡妇只有一个儿子;故断句为:邻人京城氏之孀妻/有遗男。

⑤句意为:命令夸娥氏的两个儿子背走了两座山;故断句为:命/夸娥氏二子/负二山。

【点评】做“断句题”要通读全文,理解文段主要意思,在此基础上再根据文意和常用的断句方法加以判读。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。

参考答案

第二课时

1.答案:

(1)A

(2)①意思上的相同点:都是对愚公移山这件事的怀疑(质疑、产生疑问、不相信、置疑)。②情感上的不同点:愚公妻是关心(担心,关爱,担忧,忧心,忧虑)智叟是轻蔑(挖苦,蔑视,轻视,讽刺,嘲讽,嘲笑,看不起,笑话)

(3)愚公的愚:(1)移山没有修路方便轻松;(2)移山可能会破坏这一地区的生态平衡;(3)愚公的个人意愿,让子子孙孙陷入到无穷无尽的劳苦之中。

(4)不畏艰难,坚持不懈

(5)参考:于是愚公率领儿孙中稍长的三人挑着担,拿着镐上了山,凿岩石,挖泥土,挥汗如雨,号声震天,再用箕畚把土石运到渤海边上,山路上踏下的那一道道足迹成了山脊里最美的一道风景线。

(6)启示:我们要学习和发扬像愚公一样不畏艰难、坚持不懈的顽强拼搏,以发展的眼光看问题的精神。在当代社会,充满了机遇和挑战。我们如果想建立一番事业,不可避免要面对许多困难,所以继承并发扬“愚公精神”在当代有十分重要的意义。

【分析】译文:

太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人(上了山),凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你的心真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从这时开始,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【解答】(1)本题考查对文章内容和写法的辨析能力。本题为选择题,在了解文章大意的基础上,抓住各个选项的要点,对照与选项有关的内容,判断正误即可。

A.错误,从“其妻献疑曰”可知,妻子不是强烈的反对,而是提出疑问。

BCD.正确。

故选:A。

(2)本题考查对重点句子的理解掌握。这两句话中第一句是愚公的妻子说的,第二句话是智叟说的,前者是向丈夫提出合理的疑问,而后者却是实实在在的嘲讽了。

(3)本题考查观点表达。注意观点明确,言之成理。如果认为愚公确实很愚,可以从移山的困难、生态环境及子孙的劳累几方面回答。如果认为不愚,可以从长远利益,发展眼光来评价。

(4)本题考查文章主旨的把握,注意通读全文,明确文意。本文主要讲述了愚公移山这件事,通过愚公和智叟对移山态度的对比,明确愚公面对困难不畏艰难,坚持不懈。

(5)本题考查画面的描述,注意结合文段相关内容,重点刻画愚公移山叩石垦壤及箕畚运的具体过程。可以加入合理的联想和想象,充实画面内容。

(6)此题考查的是对作品进行个性化阅读和有创意的解读能力的。属于开放性试题,答案不唯一,设想合理即可。

【点评】文言词语“曾”的用法:

读céng

①<副>曾经。《陈情表》:“臣侍汤药,未曾废离。”

②<形>通“层”。重叠的。陆机《园葵》:“曾云无温液,严霜有疑威。”

zēng

①<名>与自己隔两代的亲属。如“曾祖”、“曾孙”。

②<动>通“增”。增加。《生于忧患,死于安乐》:“所以动心忍性,曾益其所不能。”

③<副>竟然;连…都;甚至。《愚公移山》:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?”

④<副>乃;又。《登楼赋》:“虽信美而非吾土兮,曾何足以少留。”

2.答案:

(1)B

(2)B

(3)①陈禾拉住皇上的衣服,请求让自己说完。

②陛下不惜被撕破衣服,我难道敢吝啬头颅来报答陛下吗?

(4)①陈禾品质:有先见之明

忠于职守

敢于进谏

刚正不阿

②进谏方式:邹忌进谏时采用讽谏的方式;由小及大、由此及彼、由家事国事,用自己的切身体验去规劝齐王的讽喻。陈禾采用的是直谏的方式。

③赞成邹忌。原因:采用委婉地方法规劝齐王,使齐王乐于接受。

赞成陈禾。原因:陈禾的方式直接,让君主直接明了的知道自己的不足和过错。

【分析】参考译文:

陈禾,字秀实,明州鄞县人。举元符三年考中进士。天下长久太平,军备松弛,东南一带尤其严重。陈禾请求增加守军、修补城墙,用来防备不测。有人指责这是无端生事,搁置起来不予批复。后来盗贼闹事,人们才佩服他的预见能力。

当时童贯的权势越加扩张,和黄经臣一起执掌大权,御史中丞卢航跟他们内外呼应做坏事,士大夫因畏惧而不敢正视。陈禾说:“这是国家安危的根本啊。我所处职位有进言的责任,这时候不进言劝谏,一旦调任给事中,进谏就不是我的本职了。”他没有接受给事中的任命,首先上书直言弹劾童贯。又弹劾黄经臣:“依仗恩宠玩弄权势,在朝廷同列中夸耀自己。常常说诏令都出自他的手中,说皇上将任用某人,举行某事,不久诏书下达,都跟他所说的相同。那发号施令,是国家的重大事情,降免昏庸官吏和提拔贤明之士,是天子的大权,怎么能让宦官参与其中?

陈禾论奏还没结束,皇上就恼怒地拂衣而起。陈禾拉住皇上的衣服,请求让自己说完。衣袖被撕落,皇上说:“正言撕破我的衣服啦。”陈禾说:“陛下不惜被撕破衣服,我难道敢吝惜头颅来报答陛下吗?这些人今天得到富贵的好处,陛下将来会遭受危亡的祸患。”陈禾的言辞更加激烈,皇上改变了脸色说:“你能像这样尽心进言,我还有什么可忧虑呢?”内侍请皇上换衣服,皇上回绝他说:“留着破衣表彰正直的大臣。”

【解答】(1)本题考查一词多义。答题需要结合句子的意思,解释出相关字词的含义,然后总结归纳得出答案。

A.军备松弛,东南一带尤其严重。弛:松弛/放下担子拿起刀。弛:放下;

B.有人指责这是无端生事。或:有的人/有的人认为他死了,有的人认为他逃亡了。或:有的人。

C.人们才佩服他的预见能力。服:佩服/早晨,(邹忌)穿戴好衣帽。服:动词,穿戴;

D.这是国家安危的根本啊。本:根本/本来在冀州南边,黄河北岸以北(的地方).本:本来。

故选:B。

(2)本题考查对文言虚词的理解能力。作答本题,重点在于文言虚词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

例句:这些人今天得到富贵的好处。之:结构助词,的。

A.渔人对此感到十分奇怪。之:代词,指“这种景况”;

B.这就是岳阳楼的雄伟景象。之:结构助词,的;

C.宋国有什么罪呢?之:宾语前置的标志;

D.鲁庄公将要下令击鼓进军。之:音节助词,不译。

故选:B。

(3)本题考查的是理解并翻译句子的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。此句中重点的词有:

①引:拉;上:皇上;毕:完,使…完,这里是说完的意思。句子翻译为:陈禾拉住皇上的衣服,请求让自己说完。

②碎:使…碎,撕破;岂:难道;惜:吝啬;以:来。句子翻译为:陛下不惜被撕破衣服,我难道敢吝啬头颅来报答陛下吗?

(4)①本题考查概括人物形象特点的能力。概括人物形象,需要结合文章相关内容进行分析。选文的第一段主要表现陈禾有先见之明;第二段、第三段主要表现其忠于职守、敢于进谏、刚正不阿。

②本题考查分析文章写作技巧特点的能力。邹忌进谏时采用讽谏的方式;由小及大、由此及彼、由家事到国事,用自己的切身体验去规劝齐王的讽喻;陈禾采用的是直谏的方式。

③本题是一道开放题,只要结合文章内容言之成理即可,答题时首先要表明自己的态度,然后再分析。

赞成邹忌。原因:采用委婉地方法规劝齐王,使齐王乐于接受。

赞成陈禾。原因:陈禾的方式直接,让君主直接明了的知道自己的不足和过错。

【点评】或

一食或尽粟一石(有时)

或王命急宣(有时)

或以为死或以为亡(有的人)

或异二者之为(或许)

见

路转溪头忽见(通“现”出现)

胡不见我于王?(引见)

于是见公输盘(召见,接见)

曹刿请见(召见,接见)

子墨子见王(拜见)

见往事耳(知道)

贵人过而见之(看见)

2

/

3

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读