2021-2022学年部编版语文八年级上册第一单元测试试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文八年级上册第一单元测试试题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 37.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-09 10:03:22 | ||

图片预览

文档简介

八年级上册语文第一单元测试试题

一、积累及运用【本题满分26分】

1.下列字注音完全正确的一项是(

)(3分)

A.锐不可当(dāng)

泄气(xiè)

颁发(bān)

澎湃(pài)

B.娴熟(xián)

从容不迫(pò)

咆哮(páo)

歼灭(qiān)

C.镌刻(juān)

翘首而望(qiào)

屏息敛声(bǐng)

刹那(shà)

D.旌旗飘扬(jīng)

酷似(kù)

纷纷溃退(kuì)

仲裁(zhōng)

2.下列词语书写不完全正确的一项是( )(3分)

A.摧枯拉朽

如梦初醒 督战 笼罩

B.一丝不苟

殚精竭虑

紧绷

遗嘱

C.白手起家

惊心动魄

悄然

由衷

D.眼花瞭乱

震耳欲聋

建树

凌空

3.下列各句没有语病的一项是(

)(3分)

A.通过开展经典诵读等活动,让我们从中深切领悟到了传统文化的魅力。

B.磁浮快线连接长沙火车南站和黄花机场两大交通枢纽,长大约18千米左右。

C.四川广元沉船事故导致多人罹难,为了避免沉船事故再发生,有关部门强化了安全管理措施。

D.中国梦不仅在国际社会产生强烈反响,而且在国内引起强烈共鸣。

4.下列句中加点成语使用不正确的一项是( )(3分)

A.恒大队锐不可当,尤其是那几位年轻中国小将的表现,让人们看到了中国足球的未来。

B.你说英语难学,其实无论做什么,都会碰到一些困难,决不会风平浪静的。

C.只要复习准备充分,你可以从容不迫地上考场,有什么可慌的呢?

D.一位市民收到中奖短信,喜冲冲跑去银行汇钱,却在见到银行前一道防诈骗横幅后如梦初醒。

5.下面有关新闻的说法不正确的一项是( )(3分)

A.标题、导语和主体通常是一则消息中不可缺少的部分。

B.新闻语言平实概括,作者的感情不能流露在字里行间。

C.导语一般以简要的文字突出最重要、最新鲜或最具吸引力的事实。

D.新闻的主体部分承接导语,扣住中心,用足够的材料、典型的事例展开导语中已点明的新闻事实,是导语内容的具体化。

6.请给下面这则新闻拟写一个标题。(字数不超过20字)(3分)

2017年1月1日,第三次全国农业普查入户调查登记工作拉开大幕,这是继1996年和2006年两次全国农业普查之后,我国又一次为摸清全国“三农”家底的大普查。

此次普查将对全国所有的农业经营单位、农业经营户、行政村和乡镇进行全面调查,涉及3万多个乡镇、60多万个村委会、2亿多农户和300多万个农业生产经营单位。

答:_______________________________________________________________

7.新闻专题探究。(8分)

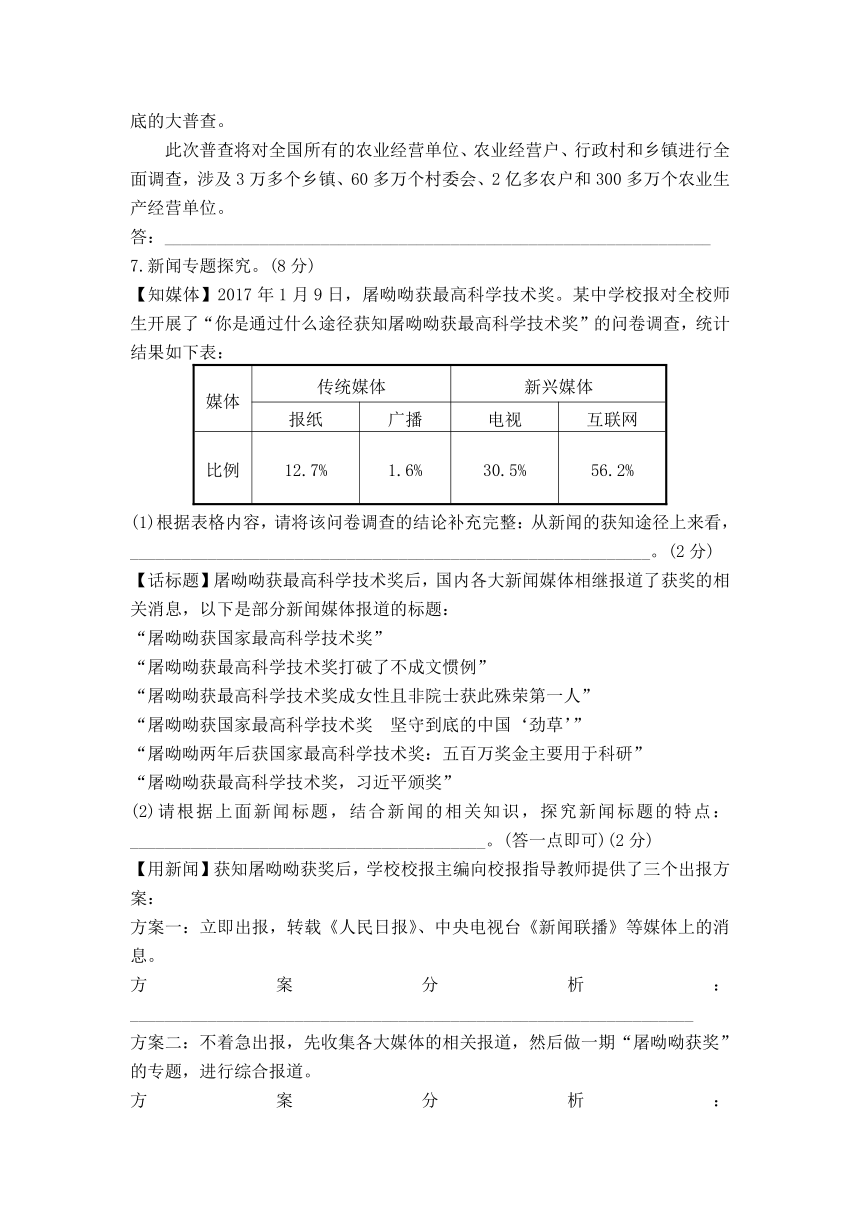

【知媒体】2017年1月9日,屠呦呦获最高科学技术奖。某中学校报对全校师生开展了“你是通过什么途径获知屠呦呦获最高科学技术奖”的问卷调查,统计结果如下表:

媒体

传统媒体

新兴媒体

报纸

广播

电视

互联网

比例

12.7%

1.6%

30.5%

56.2%

(1)根据表格内容,请将该问卷调查的结论补充完整:从新闻的获知途径上来看,____________________________________________________________。(2分)

【话标题】屠呦呦获最高科学技术奖后,国内各大新闻媒体相继报道了获奖的相关消息,以下是部分新闻媒体报道的标题:

“屠呦呦获国家最高科学技术奖”

“屠呦呦获最高科学技术奖打破了不成文惯例”

“屠呦呦获最高科学技术奖成女性且非院士获此殊荣第一人”

“屠呦呦获国家最高科学技术奖 坚守到底的中国‘劲草’”

“屠呦呦两年后获国家最高科学技术奖:五百万奖金主要用于科研”

“屠呦呦获最高科学技术奖,习近平颁奖”

(2)请根据上面新闻标题,结合新闻的相关知识,探究新闻标题的特点:_________________________________________。(答一点即可)(2分)

【用新闻】获知屠呦呦获奖后,学校校报主编向校报指导教师提供了三个出报方案:

方案一:立即出报,转载《人民日报》、中央电视台《新闻联播》等媒体上的消息。

方案分析:_________________________________________________________________

方案二:不着急出报,先收集各大媒体的相关报道,然后做一期“屠呦呦获奖”的专题,进行综合报道。

方案分析:_________________________________________________________________

方案三:采访本校的老师、同学,根据采访内容做一期“身边人看屠呦呦获奖”的专题报道。

方案分析:能结合身边实际,可读性增强,但缺乏权威性和推广价值。

(3)请运用新闻相关知识,为校报主编补写出方案一和方案二的“方案分析”。(4分)

二、阅读【本题满分44分】

(一)阅读下面文段,回答问题。(12分)

人民解放军百万大军横渡长江

(一九四九年四月二十二日)

新华社长江前线二十二日二十二时电 人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。二十一日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完。这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。和中路军所遇敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。汤恩伯认为南京、江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京、九江一线。不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战。所有预定计划,都已实现。至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完。此处敌军抵抗较为顽强,然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。我军前锋,业已切断镇江、无锡段铁路线。

8.体会加点词的表达效果。(3分)

人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________9.文中说“和中路军所遇敌情一样”,请分析中路军所遇之敌情是怎样的?(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________10.文中说“至发电时止”,从新闻的角度考虑,这句话体现了新闻的什么特点?(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________11.文章在叙述敌人溃退的情况后,又插入精要的议论,请说明插入精要的议论有什么好处。(3分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)现代文阅读(19分)

一平方米的爱

①冬子回到村里的时候,天色已近黄昏。夕阳挂在低处的山脊上,像一枚熟透的秋柿,又大又圆,惹人馋。余晖把半边天空渲染得无比壮丽,流瀑般飞泻下来的霞光,映衬着远远近近袅袅升起的炊烟。终于到家了!冬子深吸了一口山里熟悉的空气,不由自主地加快了脚步。

②娘已经接到了冬子要回来的消息,早早准备着儿子回家的第一顿饭。乡里的风俗:送行的饺子,接客的面。擀面条,可是娘的看家本领。面粉是自家地里的麦子磨的,和面时,娘还特意加了鸡蛋,将面团子揉捏了一遍又一遍,只为吃起来筋道。炒好的小鸡肉,配上清早采摘的新鲜野蘑菇,再淋上一勺子的小磨香油,那个香哟!这些,可是冬子小时候的最爱。那时候,家里虽然穷,但每个月,娘总要东拼西凑地做那么一两次,给儿子解解馋。想起儿子小时候的馋样,娘忍不住噗地—下笑出声,两只和面的手,更加欢快地上下舞动起来。爹正往火塘里加柴,听到娘的笑声,也嘿嘿地跟着乐。

③冬子脚步急切地进了家门,扯嗓子喊一声娘,又喊一声爹,喜得爹和娘几乎同时从灶屋里跑出来,一起看着冬子笑。娘麻利地解下围裙,要给儿子扑打身上的灰尘,被冬子笑着拦下了。爹颤颤巍巍地打来一盆水,让儿子洗手洗脸,边走边趔趄。冬子忙跑过去,接过水盆放地上,又搬个凳子给爹坐。爹的腿脚不好,冬子考上高中那年,爹去百里外的小煤窑打工,刚去不到一个月,小煤窑冒顶,爹被砸伤了一只脚。虽经医生全力救治,终是落下了永久的残疾。想起往事,冬子的嗓子眼便堵得慌,觉得愧对爹娘。

④如今,自己大学毕业在城里有了工作,也谈了女朋友,是该让爹娘过上好日子了。只是,眼下到了谈婚论嫁的时候,婚房还没有着落。冬子接替爹烧火,将火烧得旺旺的,红舌头一样的火苗欢快地舔着锅底。娘手巧,面条很快做好了,一家人围着火塘子,哧溜哧溜,响声四起。冬子仿佛又回到了童年,找到了儿时的感觉。冬子几次想提起自己在城里买房的事,但看看娘鬓边的白发和爹布满沧桑的脸,只好欲言又止。那些早已打好腹稿的话语,分明在喉咙眼里蠢蠢欲动,冬子却卷着舌头,硬生生地把它们和着面条,吞咽进了肚子里。

⑤前不久,女朋友看中了一套房子,两人找同事同学帮忙,该借的都借了,首付还差不少。两人拿出上中学时攻克数学题的劲头,算来算去,仍是无解。实在没辙,女朋友要他回山里找找答案。

⑥吃过饭,一家人坐在炕上拉家常。娘问得多,冬子回答得少,嘴里“嗯嗯”应着,眼睛心不在焉地瞟着屋角的小电视。山里信号弱,电视画面蒙上了一层雾状的雪花。娘眼睛花,但心不糊涂,她看得出,儿子这次回来,有心事。这一点上,爹不如娘。娘不满地飞了一眼爹。爹却只顾着高兴,儿子回来了,不知道说啥好,就吧嗒吧嗒地抽旱烟,于是,只好一阵又一阵剧烈地咳嗽。

⑦山里人休息早。冬子辗转反侧,枕着爹的鼾声,刚要入眠,女朋友的短信忽然来了,追问买房子筹款的事。冬子一下子睡意全无,折腾了半宿,才胡乱睡去。鸡叫了三遍,冬子才起床。他帮着爹把猪圈塌陷的豁口重新和了泥巴垒好,又帮着娘挑拣她采摘的野生山药材。忙前忙后,买房子的事,冬子始终没有提。依照家里现有的情况,冬子觉得自己实在开不了口。

⑧午饭,是香喷喷的荠菜馅饺子。吃过饭,冬子就该回城了。爹腿脚不方便,娘坚持一直把冬子送下山。漫山遍野的槐花开了,如云似霞。冬子怀揣心事,却无心欣赏眼前的美景。大道上的岔路口,娘突然收住脚,塞给冬子一样东西,然后急转身往回走。是一个鼓鼓囊囊的方便面袋子!不用看,里面装的是钱。那袋子是娘的钱包,她平时总宝贝似的带在身上。冬子喉头一紧,想追上娘,把钱还回去。娘却笑着摆摆手,加快脚步,转眼间,隐在了槐花深处。

⑨冬子仔细清点了一下,那些钱,居然有三千元。一张一张,全是娘积攒下来的辛苦钱,都熨帖地躺在袋子里。只是,娘不知道,这些钱,在县城里买房,刚好够买一平方米。但,在儿子眼里,这一平方米的爱,铺展开来,便是整个世界!“娘──”冬子站在一块高高的石头上,望着娘远去的方向,不管不顾地放声大喊起来。然而,只有自己的回声,没有娘的回音。山风清冽,送来阵阵槐花的清香。那槐花香里,有一种隐隐的清苦味道。

⑩冬子缓缓蹲下身子,闭上眼睛,泪水狠狠地落下来,硬生生地砸在石头上。他捧起方便面袋子,紧紧捂在了自己的胸口上。那袋子上,满满的,全是娘热乎乎的体温!

12.第⑦段中“依照家里现有的情况,冬子觉得自己实在开不了口。”一句中“家里现有的情况”是怎样一种情况?请结合文章具体内容概括。(4分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.请任选角度赏析下列句子。(6分)

①那些早已打好腹稿的话语,分明在喉咙眼里蠢蠢欲动,冬子却卷着舌头,硬生生地把它们和着面条,吞咽进了肚子里。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

②山风清冽,送来阵阵槐花的清香。那槐花香里,有一种隐隐的清苦味道。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.

结合全文,写出你对下列语句的理解(在第⑨段中)。(4分)

“只是,娘不知道,这些钱,在县城里买房,刚好够买一平方米。但,在儿子眼里,这一平方米的爱,铺展开来,便是整个世界!”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.

第③段中插叙了什么内容?内容和结构上有什么作用?(5分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)现代文阅读(13分)

大山里的“高贵”

①那是隆冬的陕北,汽车在大山的夹缝中蜿蜒北上。

②车拐进延川通往清涧袁家沟的一条峡谷,两边是一片片依山而建的原生态窑洞群落,沧桑、凝重、拙朴、端庄,宛若一幅幅黄土风情画。画随着车的行进流动着,绵延着。

③突然,路对面挂满红辣椒的一排窑洞映入眼帘。停车,拿起相机,下坡,穿过一条结了冰的小河,走进这座没有围墙的院落。院子已很是沧桑了,老旧的窑洞,剥蚀的窑面,残破的门窗、碾子、磨子、筐子、石桌、石凳、驴圈、柴草,还有鲜艳的辣椒,一幅绝美的怀旧风情照!

④这时,一孔窑洞的门帘被掀开,一位慈眉善目的老人走了出来。我有些不好意思,怎么解释呢?不想,老人家先搭话了:“照吧,照吧,看上哪儿照哪儿。”浓重的口音,古道热肠。

⑤我心里一热,细细地打量着老人:一米五五的样子,黑红的脸膛,刀刻似的皱纹,黑白相间的胡须,头戴土灰色绒线帽,身着表皮已剥蚀了的皮夹克,足蹬沾满泥泞的黄解放鞋。老人背微驼,尚显硬朗。“拍拍您可以吗?老人家。”“我有啥拍的?想拍就拍吧。”老人严肃了,认真地对着镜头。我让他表情放松些:“笑一笑,笑一笑。”他笑了,带着笑声。我让他看拍好的照片,伸出拇指说:“帅!”老人有些茫然,好像不懂,我又说:“漂亮!”他不好意思了:“老汉家了,还好看呢?”看院子里拍得差不多了,老人说:“我还有驴呢,你要照的话我给你拉来。”拍了驴,他又说:“我还有羊呢。”

⑥折腾了半个小时,我们要走了,我过意不去,给了他几十块钱,老人死活不要:“这咋能要钱呢?!你们是贵客,请都请不来呢,不能要!”很坚决。推让了半天,终于把钱塞到了他的手上,他撵着我边走边说:“怎么能要钱呢?!”又自言自语地看着钱:“这要买多少个白面馍馍呢?”我们走了,下了坡,过了河,上了车,他依然站在那里,一手握着钱,一手招着手,远远地看着我们,拖着沙哑的长音:“再来噢。”

⑦我是大山里走出来的儿子,我曾奋斗、努力,千方百计走出大山,常常因走出封闭,脱离落后,走出贫困而得到安慰。我为今天所享有的优裕而自足,每每走进大山,常常自觉不自觉地以居高临下的姿态看着山和山里的人们。采访变成了采风,采风变成了欣赏,变成了玩味,甚至变成了怀旧式猎奇,忘却了曾经的根,忘却了大山的儿子应有的担当和责任。我们不曾想过,自己在追求知识、追求文明、追求文化、追求发达的跋涉中,不知不觉地丢掉了大山曾经赋予我们的善良、质朴、忠厚、真诚、坚韧、达观……我突然发现在这大山的褶皱里,这种质朴、忠诚、坦诚,面对清贫的达观依然闪烁着夺目的光芒。它绽放在贫瘠的土壤里,它盛开在沧桑的窑洞旁,这不正是我们今天仍然需要的吗?

⑧此时,我的眼前又浮现出老人忠厚的笑容,那笑容是如此的绚烂;我的耳畔又响起了老人沙哑的笑声,那笑声是如此悦耳。

⑨这位79岁、身体尚显硬朗的老人,他家的门前挂着贫困户的标志,还有那一串串艳丽的红辣椒。刀刻的皱纹也会绽放沁人的芬芳,这是一位高贵的老汉。

16.题目“大山里的‘高贵’”有什么含义?(5分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.自选角度,赏析文中划线语句。(4分)

停车,拿起相机,下坡,穿过一条结了冰的小河,走进这座没有围墙的院落。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.怎样理解文章结尾特别交代“他家的门前挂着贫困户的标志”?(4分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、写作【本题满分50分】

19.以下两个作文题目,请任选一题写作。

(1)题目:《他(她、它)让我感到______________》

(2)学校的课堂上,有迷惘,更有明朗,智慧的我们一起探究品尝;实践的园地里,有恐慌,更有荣光,团结的我们一起合作担当;生活的蓝天下,有忧伤,更有欢畅,热情的我们一起体验分享……成长路上,需要我们同担风雨,共享阳光。

请以《我们一起来》为题,写一篇作文。

要求:请根据自己的亲身经历或体验,写一篇记叙文。要写出真情实感,600字左右。

八年级上册语文第一单元试题答案

一、积累及运用【本题满分26分】

1.(3分)A

2.(3分)D

3.(3分)C

4.(3分)B

5.(3分)B

6.(3分)我国进行第三次“三农”家底大普查

7.(8分)(1)示例一:新兴媒体已经成为人们获知新闻的主要途径

示例二:新兴媒体已经全面压倒传统媒体

示例三:传统媒体已经被新兴媒体超越

示例四:电视、报纸、广播等传统媒体已不再是人们获知新闻的主要途径

(2)吸引读者(或“提示内容,使读者在阅读之前对内容有一定的了解”或“评价内容,表达报纸的立场及态度”)(意思对即可)

(3)方案一:及时、迅速,但时间短促,难以做到深刻全面。

方案二:能查阅、参考各种资料,做到深刻、全面(或“详实”“权威”),但相对延迟,滞后。(意思对即可)

二、阅读【本题满分44分】

8.(3分)表现出磅礴的气势、胜利的豪情。

9.(3分)敌军纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

10.(3分)明确具体地交代时间,体现了新闻的真实性、及时性特点。

11.(3分)既交代了我军取胜、敌军失败的政治上和军事上的原因,又突出了我军的英勇善战,使读者进一步了解整个国民党反动派政权必然覆灭的命运,从而深化报道的主题。

12.(4分)爹腿脚残疾、咳嗽——爹身体残疾、有病;“娘鬓边的白发和爹布满沧桑的脸”——爹娘年纪大;“小电视”“猪圈塌陷”、娘采摘野生山药材——家里穷。(意思对即可)

13.(6分)①这句话生动形象地写出了冬子欲言又止的情态。“蠢蠢欲动”写出冬子很想说;“卷”“硬生生”“吞咽”等词写出冬子不忍说、没有说的现实。表现了冬子的隐忍、善良(懂事、孝顺、善解人意、委曲求全)。

②这句话是景物描写(环境描写),“槐花的清香”衬托了娘的爱淳朴、真挚、无私;“清苦味道”衬托了娘爱得艰辛和不易。(意思对即可)

14.(4分)由一平方米的钱写到一平方米的爱,点明了中心;点明题目;由一平方米写到“整个世界”,写出了这份爱的无私、伟大、重要、珍贵。

15.(5分)内容上补充交代了爹脚残疾的原因,让读者明白事情的来龙去脉,为下文冬子不忍向家里要钱作铺垫;结构上避免了平铺直叙,吸引读者阅读。(意思对即可)

16.(5分)表面指老人拒绝“我”给他拍照钱的行为;深层指老人所表现出来的淳朴,善良、热情的美好品质。

17.(4分)动作描写,使用了一连串的动词,生动具体地写出了“我”走进窑洞的过程,表现了“我”发现可拍之景时的兴奋和迫不及待地去拍照的心情。

18.(4分)交代老人家是贫困户,与拒绝“我”付给他的拍照钱形成强烈对比,更加突出了老人的善良、质朴、忠厚,表达“我”对其高贵品质的赞美。

三、写作【本题满分50分】

19.评分标准:

一类卷:45—50分;符合题意,符合文体要求,新颖有创意,思想健康,中心明确,内容充实,结构合理,语言准确,书写规范,标点正确,600字左右。

二类卷:38—44分;符合题意,符合文体要求,思想健康,中心明确,内容充实,结构完整,语言准确,书写规范,标点正确,600字左右。

三类卷:30—37分;基本符合题意,基本符合文体要求,思想健康,中心较明确,内容较充实,结构较完整,语言较准确,书写较规范,标点错误较少。

四类卷:20—29分;基本不符合题意,基本不符合文体要求,中心模糊,内容不充实,书写不够规范,标点错误多,字数相差大。

五类卷:19分以下;不符合题意,不符合文体要求,无中心,内容混乱,字迹难以辨认。

一、积累及运用【本题满分26分】

1.下列字注音完全正确的一项是(

)(3分)

A.锐不可当(dāng)

泄气(xiè)

颁发(bān)

澎湃(pài)

B.娴熟(xián)

从容不迫(pò)

咆哮(páo)

歼灭(qiān)

C.镌刻(juān)

翘首而望(qiào)

屏息敛声(bǐng)

刹那(shà)

D.旌旗飘扬(jīng)

酷似(kù)

纷纷溃退(kuì)

仲裁(zhōng)

2.下列词语书写不完全正确的一项是( )(3分)

A.摧枯拉朽

如梦初醒 督战 笼罩

B.一丝不苟

殚精竭虑

紧绷

遗嘱

C.白手起家

惊心动魄

悄然

由衷

D.眼花瞭乱

震耳欲聋

建树

凌空

3.下列各句没有语病的一项是(

)(3分)

A.通过开展经典诵读等活动,让我们从中深切领悟到了传统文化的魅力。

B.磁浮快线连接长沙火车南站和黄花机场两大交通枢纽,长大约18千米左右。

C.四川广元沉船事故导致多人罹难,为了避免沉船事故再发生,有关部门强化了安全管理措施。

D.中国梦不仅在国际社会产生强烈反响,而且在国内引起强烈共鸣。

4.下列句中加点成语使用不正确的一项是( )(3分)

A.恒大队锐不可当,尤其是那几位年轻中国小将的表现,让人们看到了中国足球的未来。

B.你说英语难学,其实无论做什么,都会碰到一些困难,决不会风平浪静的。

C.只要复习准备充分,你可以从容不迫地上考场,有什么可慌的呢?

D.一位市民收到中奖短信,喜冲冲跑去银行汇钱,却在见到银行前一道防诈骗横幅后如梦初醒。

5.下面有关新闻的说法不正确的一项是( )(3分)

A.标题、导语和主体通常是一则消息中不可缺少的部分。

B.新闻语言平实概括,作者的感情不能流露在字里行间。

C.导语一般以简要的文字突出最重要、最新鲜或最具吸引力的事实。

D.新闻的主体部分承接导语,扣住中心,用足够的材料、典型的事例展开导语中已点明的新闻事实,是导语内容的具体化。

6.请给下面这则新闻拟写一个标题。(字数不超过20字)(3分)

2017年1月1日,第三次全国农业普查入户调查登记工作拉开大幕,这是继1996年和2006年两次全国农业普查之后,我国又一次为摸清全国“三农”家底的大普查。

此次普查将对全国所有的农业经营单位、农业经营户、行政村和乡镇进行全面调查,涉及3万多个乡镇、60多万个村委会、2亿多农户和300多万个农业生产经营单位。

答:_______________________________________________________________

7.新闻专题探究。(8分)

【知媒体】2017年1月9日,屠呦呦获最高科学技术奖。某中学校报对全校师生开展了“你是通过什么途径获知屠呦呦获最高科学技术奖”的问卷调查,统计结果如下表:

媒体

传统媒体

新兴媒体

报纸

广播

电视

互联网

比例

12.7%

1.6%

30.5%

56.2%

(1)根据表格内容,请将该问卷调查的结论补充完整:从新闻的获知途径上来看,____________________________________________________________。(2分)

【话标题】屠呦呦获最高科学技术奖后,国内各大新闻媒体相继报道了获奖的相关消息,以下是部分新闻媒体报道的标题:

“屠呦呦获国家最高科学技术奖”

“屠呦呦获最高科学技术奖打破了不成文惯例”

“屠呦呦获最高科学技术奖成女性且非院士获此殊荣第一人”

“屠呦呦获国家最高科学技术奖 坚守到底的中国‘劲草’”

“屠呦呦两年后获国家最高科学技术奖:五百万奖金主要用于科研”

“屠呦呦获最高科学技术奖,习近平颁奖”

(2)请根据上面新闻标题,结合新闻的相关知识,探究新闻标题的特点:_________________________________________。(答一点即可)(2分)

【用新闻】获知屠呦呦获奖后,学校校报主编向校报指导教师提供了三个出报方案:

方案一:立即出报,转载《人民日报》、中央电视台《新闻联播》等媒体上的消息。

方案分析:_________________________________________________________________

方案二:不着急出报,先收集各大媒体的相关报道,然后做一期“屠呦呦获奖”的专题,进行综合报道。

方案分析:_________________________________________________________________

方案三:采访本校的老师、同学,根据采访内容做一期“身边人看屠呦呦获奖”的专题报道。

方案分析:能结合身边实际,可读性增强,但缺乏权威性和推广价值。

(3)请运用新闻相关知识,为校报主编补写出方案一和方案二的“方案分析”。(4分)

二、阅读【本题满分44分】

(一)阅读下面文段,回答问题。(12分)

人民解放军百万大军横渡长江

(一九四九年四月二十二日)

新华社长江前线二十二日二十二时电 人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。二十一日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完。这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。和中路军所遇敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。汤恩伯认为南京、江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京、九江一线。不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战。所有预定计划,都已实现。至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完。此处敌军抵抗较为顽强,然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。我军前锋,业已切断镇江、无锡段铁路线。

8.体会加点词的表达效果。(3分)

人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________9.文中说“和中路军所遇敌情一样”,请分析中路军所遇之敌情是怎样的?(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________10.文中说“至发电时止”,从新闻的角度考虑,这句话体现了新闻的什么特点?(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________11.文章在叙述敌人溃退的情况后,又插入精要的议论,请说明插入精要的议论有什么好处。(3分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)现代文阅读(19分)

一平方米的爱

①冬子回到村里的时候,天色已近黄昏。夕阳挂在低处的山脊上,像一枚熟透的秋柿,又大又圆,惹人馋。余晖把半边天空渲染得无比壮丽,流瀑般飞泻下来的霞光,映衬着远远近近袅袅升起的炊烟。终于到家了!冬子深吸了一口山里熟悉的空气,不由自主地加快了脚步。

②娘已经接到了冬子要回来的消息,早早准备着儿子回家的第一顿饭。乡里的风俗:送行的饺子,接客的面。擀面条,可是娘的看家本领。面粉是自家地里的麦子磨的,和面时,娘还特意加了鸡蛋,将面团子揉捏了一遍又一遍,只为吃起来筋道。炒好的小鸡肉,配上清早采摘的新鲜野蘑菇,再淋上一勺子的小磨香油,那个香哟!这些,可是冬子小时候的最爱。那时候,家里虽然穷,但每个月,娘总要东拼西凑地做那么一两次,给儿子解解馋。想起儿子小时候的馋样,娘忍不住噗地—下笑出声,两只和面的手,更加欢快地上下舞动起来。爹正往火塘里加柴,听到娘的笑声,也嘿嘿地跟着乐。

③冬子脚步急切地进了家门,扯嗓子喊一声娘,又喊一声爹,喜得爹和娘几乎同时从灶屋里跑出来,一起看着冬子笑。娘麻利地解下围裙,要给儿子扑打身上的灰尘,被冬子笑着拦下了。爹颤颤巍巍地打来一盆水,让儿子洗手洗脸,边走边趔趄。冬子忙跑过去,接过水盆放地上,又搬个凳子给爹坐。爹的腿脚不好,冬子考上高中那年,爹去百里外的小煤窑打工,刚去不到一个月,小煤窑冒顶,爹被砸伤了一只脚。虽经医生全力救治,终是落下了永久的残疾。想起往事,冬子的嗓子眼便堵得慌,觉得愧对爹娘。

④如今,自己大学毕业在城里有了工作,也谈了女朋友,是该让爹娘过上好日子了。只是,眼下到了谈婚论嫁的时候,婚房还没有着落。冬子接替爹烧火,将火烧得旺旺的,红舌头一样的火苗欢快地舔着锅底。娘手巧,面条很快做好了,一家人围着火塘子,哧溜哧溜,响声四起。冬子仿佛又回到了童年,找到了儿时的感觉。冬子几次想提起自己在城里买房的事,但看看娘鬓边的白发和爹布满沧桑的脸,只好欲言又止。那些早已打好腹稿的话语,分明在喉咙眼里蠢蠢欲动,冬子却卷着舌头,硬生生地把它们和着面条,吞咽进了肚子里。

⑤前不久,女朋友看中了一套房子,两人找同事同学帮忙,该借的都借了,首付还差不少。两人拿出上中学时攻克数学题的劲头,算来算去,仍是无解。实在没辙,女朋友要他回山里找找答案。

⑥吃过饭,一家人坐在炕上拉家常。娘问得多,冬子回答得少,嘴里“嗯嗯”应着,眼睛心不在焉地瞟着屋角的小电视。山里信号弱,电视画面蒙上了一层雾状的雪花。娘眼睛花,但心不糊涂,她看得出,儿子这次回来,有心事。这一点上,爹不如娘。娘不满地飞了一眼爹。爹却只顾着高兴,儿子回来了,不知道说啥好,就吧嗒吧嗒地抽旱烟,于是,只好一阵又一阵剧烈地咳嗽。

⑦山里人休息早。冬子辗转反侧,枕着爹的鼾声,刚要入眠,女朋友的短信忽然来了,追问买房子筹款的事。冬子一下子睡意全无,折腾了半宿,才胡乱睡去。鸡叫了三遍,冬子才起床。他帮着爹把猪圈塌陷的豁口重新和了泥巴垒好,又帮着娘挑拣她采摘的野生山药材。忙前忙后,买房子的事,冬子始终没有提。依照家里现有的情况,冬子觉得自己实在开不了口。

⑧午饭,是香喷喷的荠菜馅饺子。吃过饭,冬子就该回城了。爹腿脚不方便,娘坚持一直把冬子送下山。漫山遍野的槐花开了,如云似霞。冬子怀揣心事,却无心欣赏眼前的美景。大道上的岔路口,娘突然收住脚,塞给冬子一样东西,然后急转身往回走。是一个鼓鼓囊囊的方便面袋子!不用看,里面装的是钱。那袋子是娘的钱包,她平时总宝贝似的带在身上。冬子喉头一紧,想追上娘,把钱还回去。娘却笑着摆摆手,加快脚步,转眼间,隐在了槐花深处。

⑨冬子仔细清点了一下,那些钱,居然有三千元。一张一张,全是娘积攒下来的辛苦钱,都熨帖地躺在袋子里。只是,娘不知道,这些钱,在县城里买房,刚好够买一平方米。但,在儿子眼里,这一平方米的爱,铺展开来,便是整个世界!“娘──”冬子站在一块高高的石头上,望着娘远去的方向,不管不顾地放声大喊起来。然而,只有自己的回声,没有娘的回音。山风清冽,送来阵阵槐花的清香。那槐花香里,有一种隐隐的清苦味道。

⑩冬子缓缓蹲下身子,闭上眼睛,泪水狠狠地落下来,硬生生地砸在石头上。他捧起方便面袋子,紧紧捂在了自己的胸口上。那袋子上,满满的,全是娘热乎乎的体温!

12.第⑦段中“依照家里现有的情况,冬子觉得自己实在开不了口。”一句中“家里现有的情况”是怎样一种情况?请结合文章具体内容概括。(4分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.请任选角度赏析下列句子。(6分)

①那些早已打好腹稿的话语,分明在喉咙眼里蠢蠢欲动,冬子却卷着舌头,硬生生地把它们和着面条,吞咽进了肚子里。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

②山风清冽,送来阵阵槐花的清香。那槐花香里,有一种隐隐的清苦味道。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.

结合全文,写出你对下列语句的理解(在第⑨段中)。(4分)

“只是,娘不知道,这些钱,在县城里买房,刚好够买一平方米。但,在儿子眼里,这一平方米的爱,铺展开来,便是整个世界!”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.

第③段中插叙了什么内容?内容和结构上有什么作用?(5分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)现代文阅读(13分)

大山里的“高贵”

①那是隆冬的陕北,汽车在大山的夹缝中蜿蜒北上。

②车拐进延川通往清涧袁家沟的一条峡谷,两边是一片片依山而建的原生态窑洞群落,沧桑、凝重、拙朴、端庄,宛若一幅幅黄土风情画。画随着车的行进流动着,绵延着。

③突然,路对面挂满红辣椒的一排窑洞映入眼帘。停车,拿起相机,下坡,穿过一条结了冰的小河,走进这座没有围墙的院落。院子已很是沧桑了,老旧的窑洞,剥蚀的窑面,残破的门窗、碾子、磨子、筐子、石桌、石凳、驴圈、柴草,还有鲜艳的辣椒,一幅绝美的怀旧风情照!

④这时,一孔窑洞的门帘被掀开,一位慈眉善目的老人走了出来。我有些不好意思,怎么解释呢?不想,老人家先搭话了:“照吧,照吧,看上哪儿照哪儿。”浓重的口音,古道热肠。

⑤我心里一热,细细地打量着老人:一米五五的样子,黑红的脸膛,刀刻似的皱纹,黑白相间的胡须,头戴土灰色绒线帽,身着表皮已剥蚀了的皮夹克,足蹬沾满泥泞的黄解放鞋。老人背微驼,尚显硬朗。“拍拍您可以吗?老人家。”“我有啥拍的?想拍就拍吧。”老人严肃了,认真地对着镜头。我让他表情放松些:“笑一笑,笑一笑。”他笑了,带着笑声。我让他看拍好的照片,伸出拇指说:“帅!”老人有些茫然,好像不懂,我又说:“漂亮!”他不好意思了:“老汉家了,还好看呢?”看院子里拍得差不多了,老人说:“我还有驴呢,你要照的话我给你拉来。”拍了驴,他又说:“我还有羊呢。”

⑥折腾了半个小时,我们要走了,我过意不去,给了他几十块钱,老人死活不要:“这咋能要钱呢?!你们是贵客,请都请不来呢,不能要!”很坚决。推让了半天,终于把钱塞到了他的手上,他撵着我边走边说:“怎么能要钱呢?!”又自言自语地看着钱:“这要买多少个白面馍馍呢?”我们走了,下了坡,过了河,上了车,他依然站在那里,一手握着钱,一手招着手,远远地看着我们,拖着沙哑的长音:“再来噢。”

⑦我是大山里走出来的儿子,我曾奋斗、努力,千方百计走出大山,常常因走出封闭,脱离落后,走出贫困而得到安慰。我为今天所享有的优裕而自足,每每走进大山,常常自觉不自觉地以居高临下的姿态看着山和山里的人们。采访变成了采风,采风变成了欣赏,变成了玩味,甚至变成了怀旧式猎奇,忘却了曾经的根,忘却了大山的儿子应有的担当和责任。我们不曾想过,自己在追求知识、追求文明、追求文化、追求发达的跋涉中,不知不觉地丢掉了大山曾经赋予我们的善良、质朴、忠厚、真诚、坚韧、达观……我突然发现在这大山的褶皱里,这种质朴、忠诚、坦诚,面对清贫的达观依然闪烁着夺目的光芒。它绽放在贫瘠的土壤里,它盛开在沧桑的窑洞旁,这不正是我们今天仍然需要的吗?

⑧此时,我的眼前又浮现出老人忠厚的笑容,那笑容是如此的绚烂;我的耳畔又响起了老人沙哑的笑声,那笑声是如此悦耳。

⑨这位79岁、身体尚显硬朗的老人,他家的门前挂着贫困户的标志,还有那一串串艳丽的红辣椒。刀刻的皱纹也会绽放沁人的芬芳,这是一位高贵的老汉。

16.题目“大山里的‘高贵’”有什么含义?(5分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.自选角度,赏析文中划线语句。(4分)

停车,拿起相机,下坡,穿过一条结了冰的小河,走进这座没有围墙的院落。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.怎样理解文章结尾特别交代“他家的门前挂着贫困户的标志”?(4分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、写作【本题满分50分】

19.以下两个作文题目,请任选一题写作。

(1)题目:《他(她、它)让我感到______________》

(2)学校的课堂上,有迷惘,更有明朗,智慧的我们一起探究品尝;实践的园地里,有恐慌,更有荣光,团结的我们一起合作担当;生活的蓝天下,有忧伤,更有欢畅,热情的我们一起体验分享……成长路上,需要我们同担风雨,共享阳光。

请以《我们一起来》为题,写一篇作文。

要求:请根据自己的亲身经历或体验,写一篇记叙文。要写出真情实感,600字左右。

八年级上册语文第一单元试题答案

一、积累及运用【本题满分26分】

1.(3分)A

2.(3分)D

3.(3分)C

4.(3分)B

5.(3分)B

6.(3分)我国进行第三次“三农”家底大普查

7.(8分)(1)示例一:新兴媒体已经成为人们获知新闻的主要途径

示例二:新兴媒体已经全面压倒传统媒体

示例三:传统媒体已经被新兴媒体超越

示例四:电视、报纸、广播等传统媒体已不再是人们获知新闻的主要途径

(2)吸引读者(或“提示内容,使读者在阅读之前对内容有一定的了解”或“评价内容,表达报纸的立场及态度”)(意思对即可)

(3)方案一:及时、迅速,但时间短促,难以做到深刻全面。

方案二:能查阅、参考各种资料,做到深刻、全面(或“详实”“权威”),但相对延迟,滞后。(意思对即可)

二、阅读【本题满分44分】

8.(3分)表现出磅礴的气势、胜利的豪情。

9.(3分)敌军纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

10.(3分)明确具体地交代时间,体现了新闻的真实性、及时性特点。

11.(3分)既交代了我军取胜、敌军失败的政治上和军事上的原因,又突出了我军的英勇善战,使读者进一步了解整个国民党反动派政权必然覆灭的命运,从而深化报道的主题。

12.(4分)爹腿脚残疾、咳嗽——爹身体残疾、有病;“娘鬓边的白发和爹布满沧桑的脸”——爹娘年纪大;“小电视”“猪圈塌陷”、娘采摘野生山药材——家里穷。(意思对即可)

13.(6分)①这句话生动形象地写出了冬子欲言又止的情态。“蠢蠢欲动”写出冬子很想说;“卷”“硬生生”“吞咽”等词写出冬子不忍说、没有说的现实。表现了冬子的隐忍、善良(懂事、孝顺、善解人意、委曲求全)。

②这句话是景物描写(环境描写),“槐花的清香”衬托了娘的爱淳朴、真挚、无私;“清苦味道”衬托了娘爱得艰辛和不易。(意思对即可)

14.(4分)由一平方米的钱写到一平方米的爱,点明了中心;点明题目;由一平方米写到“整个世界”,写出了这份爱的无私、伟大、重要、珍贵。

15.(5分)内容上补充交代了爹脚残疾的原因,让读者明白事情的来龙去脉,为下文冬子不忍向家里要钱作铺垫;结构上避免了平铺直叙,吸引读者阅读。(意思对即可)

16.(5分)表面指老人拒绝“我”给他拍照钱的行为;深层指老人所表现出来的淳朴,善良、热情的美好品质。

17.(4分)动作描写,使用了一连串的动词,生动具体地写出了“我”走进窑洞的过程,表现了“我”发现可拍之景时的兴奋和迫不及待地去拍照的心情。

18.(4分)交代老人家是贫困户,与拒绝“我”付给他的拍照钱形成强烈对比,更加突出了老人的善良、质朴、忠厚,表达“我”对其高贵品质的赞美。

三、写作【本题满分50分】

19.评分标准:

一类卷:45—50分;符合题意,符合文体要求,新颖有创意,思想健康,中心明确,内容充实,结构合理,语言准确,书写规范,标点正确,600字左右。

二类卷:38—44分;符合题意,符合文体要求,思想健康,中心明确,内容充实,结构完整,语言准确,书写规范,标点正确,600字左右。

三类卷:30—37分;基本符合题意,基本符合文体要求,思想健康,中心较明确,内容较充实,结构较完整,语言较准确,书写较规范,标点错误较少。

四类卷:20—29分;基本不符合题意,基本不符合文体要求,中心模糊,内容不充实,书写不够规范,标点错误多,字数相差大。

五类卷:19分以下;不符合题意,不符合文体要求,无中心,内容混乱,字迹难以辨认。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读