部编版语文八年级上第12课《唐诗五首 野望》教学设计

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上第12课《唐诗五首 野望》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 37.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-10 11:30:32 | ||

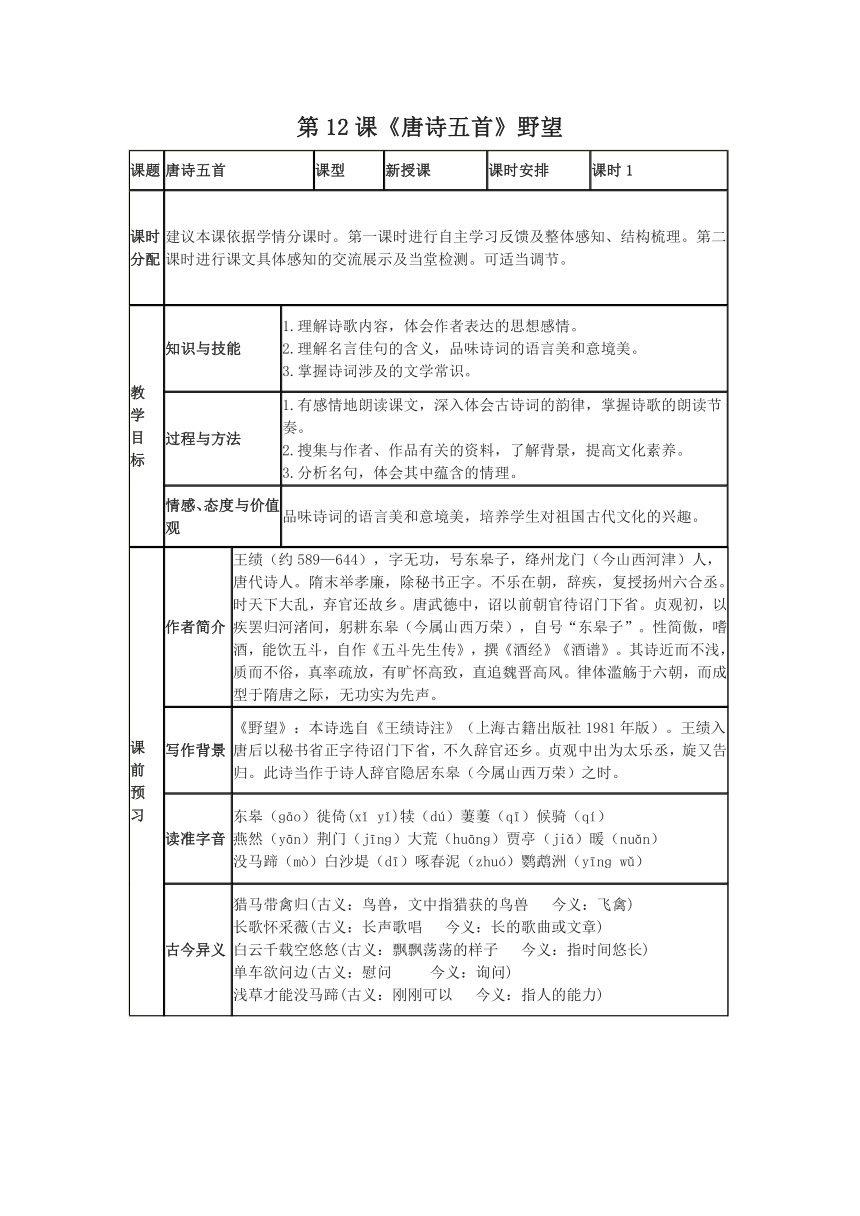

图片预览

文档简介

第12课《唐诗五首》野望

课题

唐诗五首

课型

新授课

课时安排

课时1

课时分配

建议本课依据学情分课时。第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。可适当调节。

教学目标

知识与技能

1.理解诗歌内容,体会作者表达的思想感情。2.理解名言佳句的含义,品味诗词的语言美和意境美。3.掌握诗词涉及的文学常识。

过程与方法

1.有感情地朗读课文,深入体会古诗词的韵律,掌握诗歌的朗读节奏。2.搜集与作者、作品有关的资料,了解背景,提高文化素养。3.分析名句,体会其中蕴含的情理。

情感、态度与价值观

品味诗词的语言美和意境美,培养学生对祖国古代文化的兴趣。

课前预习

作者简介

王绩(约589—644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人,唐代诗人。隋末举孝廉,除秘书正字。不乐在朝,辞疾,复授扬州六合丞。时天下大乱,弃官还故乡。唐武德中,诏以前朝官待诏门下省。贞观初,以疾罢归河渚间,躬耕东皋(今属山西万荣),自号“东皋子”。性简傲,嗜酒,能饮五斗,自作《五斗先生传》,撰《酒经》《酒谱》。其诗近而不浅,质而不俗,真率疏放,有旷怀高致,直追魏晋高风。律体滥觞于六朝,而成型于隋唐之际,无功实为先声。

写作背景

《野望》:本诗选自《王绩诗注》(上海古籍出版社1981年版)。王绩入唐后以秘书省正字待诏门下省,不久辞官还乡。贞观中出为太乐丞,旋又告归。此诗当作于诗人辞官隐居东皋(今属山西万荣)之时。

读准字音

东皋(ɡāo)徙倚(xǐ

yǐ)犊(dú)萋萋(qī)候骑(qí)燕然(yān)荆门(jīnɡ)大荒(huānɡ)贾亭(jiǎ)暖(nuǎn)没马蹄(mò)白沙堤(dī)啄春泥(zhuó)鹦鹉洲(yīnɡ

wǔ)

古今异义

猎马带禽归(古义:鸟兽,文中指猎获的鸟兽?

今义:飞禽)长歌怀采薇(古义:长声歌唱?

今义:长的歌曲或文章)白云千载空悠悠(古义:飘飘荡荡的样子?

今义:指时间悠长)单车欲问边(古义:慰问?

?今义:询问)浅草才能没马蹄(古义:刚刚可以?

今义:指人的能力)

词类活用

长歌怀采薇

?(名词做动词,歌唱

)此地空余黄鹤楼

?(名词做动词,留下)仍怜故乡水(形容词做动词,喜爱)乱花渐欲迷人眼(动词的使动用法,使……迷乱)

新课展开

野望【整体感知】通读诗意,用自己的话说说这首诗的意思。傍晚时分站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方,层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着诸多猎物回归家园。大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈!【文本探究】1.试分析首联在全诗中的作用。①第一句的“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间,“望”字领起中间两联的写景。第二句呼应起尾联,表现出哀伤的情感,为全诗奠定了感情基调。②表现了诗人在现实中找不到知音、得不到赏识的苦闷、怅惘的心情。2.结合全诗内容,简析诗人“长歌怀采薇”的原因。诗人在现实生活中辗转漂泊,彷徨苦闷,找不到精神归宿,又没有真正的知己,所以只得“长歌怀采薇”,即放声高歌,追怀伯夷、叔齐那样的隐逸高士,引为神交密友。

写作方法运用

【深入研读,探究方法】《野望》融情写景、动静结合。开篇展示层层树林,已染上萧瑟的金黄的秋色,起伏的山峦惟见落日的余晖,这是多么宁静、开阔、美丽的画面。几个动词,用得自然而精警,这种动态式的描写愈发衬托出秋日晚景的安详宁静,诗人于一静一动的描写之中,把山山树树、牛犊猎马交织成一幅绝妙的艺术画卷。

作业

教师引导学生课后完成本课时对应练习,并预习下一课时内容。

教学反思

本次教学的亮点有以下几个方面:1.抓住诗眼和警句,引起学生的审美关注,启动学生的诵读趣味。2.指导学生注意把握节奏韵律及感情基调,反复诵读,促使获得完美的美感。3.巧妙整合教材,创新诗词教学。这几首诗的共同点是以景传情,情景交融。因此,引导学生领会作者寄寓在景物描写中的思想感情是本课教学的重点。以往的教学都是按教材的固有顺序逐首进行讲析,总觉形式单调,学生也常产生厌烦情绪。为此,我反复琢磨了这几首诗的思想内涵以及它们之间的内在联系,对教学内容进行了巧妙整合,并设计了多种教学形式以调动学生主动参与的学习热情。

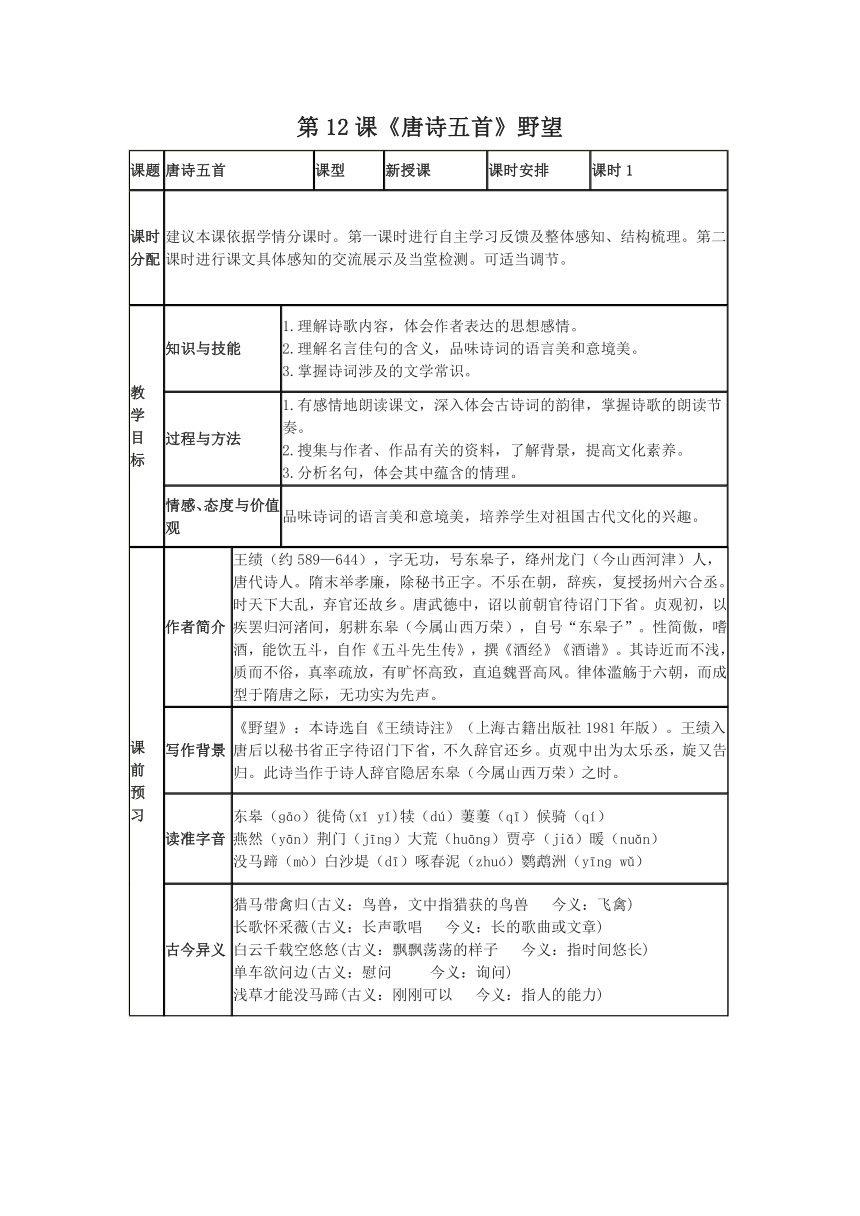

课题

唐诗五首

课型

新授课

课时安排

课时1

课时分配

建议本课依据学情分课时。第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。可适当调节。

教学目标

知识与技能

1.理解诗歌内容,体会作者表达的思想感情。2.理解名言佳句的含义,品味诗词的语言美和意境美。3.掌握诗词涉及的文学常识。

过程与方法

1.有感情地朗读课文,深入体会古诗词的韵律,掌握诗歌的朗读节奏。2.搜集与作者、作品有关的资料,了解背景,提高文化素养。3.分析名句,体会其中蕴含的情理。

情感、态度与价值观

品味诗词的语言美和意境美,培养学生对祖国古代文化的兴趣。

课前预习

作者简介

王绩(约589—644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人,唐代诗人。隋末举孝廉,除秘书正字。不乐在朝,辞疾,复授扬州六合丞。时天下大乱,弃官还故乡。唐武德中,诏以前朝官待诏门下省。贞观初,以疾罢归河渚间,躬耕东皋(今属山西万荣),自号“东皋子”。性简傲,嗜酒,能饮五斗,自作《五斗先生传》,撰《酒经》《酒谱》。其诗近而不浅,质而不俗,真率疏放,有旷怀高致,直追魏晋高风。律体滥觞于六朝,而成型于隋唐之际,无功实为先声。

写作背景

《野望》:本诗选自《王绩诗注》(上海古籍出版社1981年版)。王绩入唐后以秘书省正字待诏门下省,不久辞官还乡。贞观中出为太乐丞,旋又告归。此诗当作于诗人辞官隐居东皋(今属山西万荣)之时。

读准字音

东皋(ɡāo)徙倚(xǐ

yǐ)犊(dú)萋萋(qī)候骑(qí)燕然(yān)荆门(jīnɡ)大荒(huānɡ)贾亭(jiǎ)暖(nuǎn)没马蹄(mò)白沙堤(dī)啄春泥(zhuó)鹦鹉洲(yīnɡ

wǔ)

古今异义

猎马带禽归(古义:鸟兽,文中指猎获的鸟兽?

今义:飞禽)长歌怀采薇(古义:长声歌唱?

今义:长的歌曲或文章)白云千载空悠悠(古义:飘飘荡荡的样子?

今义:指时间悠长)单车欲问边(古义:慰问?

?今义:询问)浅草才能没马蹄(古义:刚刚可以?

今义:指人的能力)

词类活用

长歌怀采薇

?(名词做动词,歌唱

)此地空余黄鹤楼

?(名词做动词,留下)仍怜故乡水(形容词做动词,喜爱)乱花渐欲迷人眼(动词的使动用法,使……迷乱)

新课展开

野望【整体感知】通读诗意,用自己的话说说这首诗的意思。傍晚时分站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方,层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着诸多猎物回归家园。大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈!【文本探究】1.试分析首联在全诗中的作用。①第一句的“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间,“望”字领起中间两联的写景。第二句呼应起尾联,表现出哀伤的情感,为全诗奠定了感情基调。②表现了诗人在现实中找不到知音、得不到赏识的苦闷、怅惘的心情。2.结合全诗内容,简析诗人“长歌怀采薇”的原因。诗人在现实生活中辗转漂泊,彷徨苦闷,找不到精神归宿,又没有真正的知己,所以只得“长歌怀采薇”,即放声高歌,追怀伯夷、叔齐那样的隐逸高士,引为神交密友。

写作方法运用

【深入研读,探究方法】《野望》融情写景、动静结合。开篇展示层层树林,已染上萧瑟的金黄的秋色,起伏的山峦惟见落日的余晖,这是多么宁静、开阔、美丽的画面。几个动词,用得自然而精警,这种动态式的描写愈发衬托出秋日晚景的安详宁静,诗人于一静一动的描写之中,把山山树树、牛犊猎马交织成一幅绝妙的艺术画卷。

作业

教师引导学生课后完成本课时对应练习,并预习下一课时内容。

教学反思

本次教学的亮点有以下几个方面:1.抓住诗眼和警句,引起学生的审美关注,启动学生的诵读趣味。2.指导学生注意把握节奏韵律及感情基调,反复诵读,促使获得完美的美感。3.巧妙整合教材,创新诗词教学。这几首诗的共同点是以景传情,情景交融。因此,引导学生领会作者寄寓在景物描写中的思想感情是本课教学的重点。以往的教学都是按教材的固有顺序逐首进行讲析,总觉形式单调,学生也常产生厌烦情绪。为此,我反复琢磨了这几首诗的思想内涵以及它们之间的内在联系,对教学内容进行了巧妙整合,并设计了多种教学形式以调动学生主动参与的学习热情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读