高中语文人教版必修5第2单元4《归去来兮辞并序》课件(44张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修5第2单元4《归去来兮辞并序》课件(44张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 29.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-09 21:49:50 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

早在1600多年前一位中国的诗人给我们描述了一个理想的乌托邦的社会,那是一个没有压迫、没有剥削的社会——桃花源。他就是陶渊明。陶渊明是一个才华横溢的诗人,又是一个理想主义者。可现实的黑暗把他那“大济苍生”的壮志击得粉碎。达则兼济天下,穷则独善其身。陶渊明选择了归隐的道路。今天我们来学习他一篇与官场诀别,同上层社会分道扬镳的宣言书,也是表白他隐士情怀最好的一篇散文。

课文导读

归去来兮辞

—陶渊明

1、了解辞这一文体的特点,背诵全文;

2、掌握“胡、奚、曷、焉、何”五个疑问代词,归纳“引、策、行、乘”等四个词的一词多义,了解“以、而、之、兮、来”等文言虚词的用法;

3、了解作者辞官归田的原因,深刻体味作者鄙弃官场,热爱田园的无限欣喜之情,品读其人生之趣。

学习目标

作者简介

陶渊明(365-427),晋宋时期文学家。一名潜,字元亮。私谥靖节先生。自号“五柳先生”。浔阳柴桑(今江西九江)人。在家族中,他既钦敬曾祖陶侃的积极进取,又特别赞赏外祖孟嘉的冲淡自然。思想中融入了儒道两种精神。“

諡号”,古人死后依其生前行迹而为之所立的称号。帝王的谥号一般由礼官议上;臣下的谥号由朝廷赐予。一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。他的谥号是七朋友颜延之给他起的。

作者简介

前期(41岁以前)出仕

他渴望进取,做过江州祭酒,刘裕幕下镇军参军、彭泽令,起主导作用的是儒家精神;但由于儒道思想的矛盾性,又时官时隐,举棋不定

后期(41岁以后)致仕

陶渊明因时局动荡,仕途险恶,以及官场政治腐败,门阀制度森严而对现实极端不满,毅然辞官归隐,与官场彻底决裂。义熙四年,即归隐后第二年,他家乡遭焚,生活陷入极端贫困,但他安贫乐道;义熙末年,朝廷征他为官,元嘉三年,江州刺史檀道济劝他出山,他守节不仕。这个时期起主导作用的显然是道家思想。

归园田居(其三)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

结庐在人境,

而无车马喧。

问君何能尔?

心远地自偏。

采菊东篱下,

悠然见南山。

山气日夕佳,

飞鸟相与还。

此中有真意,

欲辨已忘言。

饮

酒

少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳阴后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

归园田居

先生不知何许人也,亦不详其姓字;宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫,不能常得,亲旧知其如此,或置酒而招之。造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,簟瓢屡空,晏如也!常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

赞曰:“黔娄之妻有言:‘不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。’其言兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志.无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?

《五柳先生传》节选

作品简介

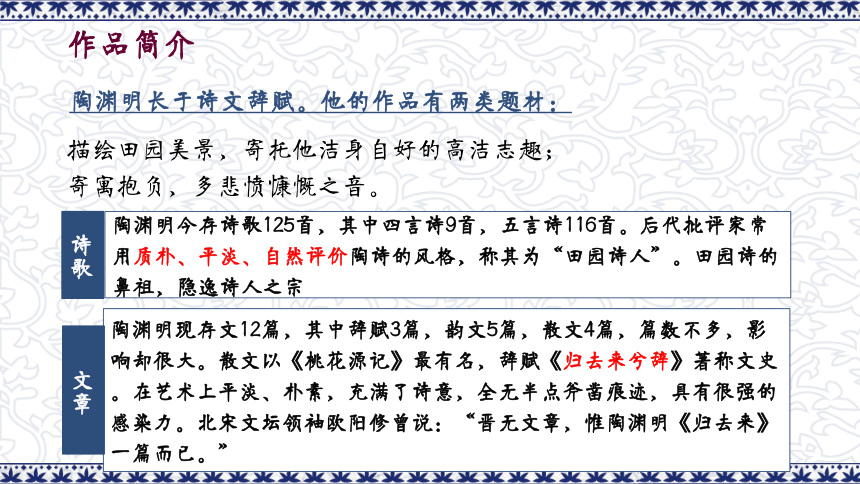

陶渊明现存文12篇,其中辞赋3篇,韵文5篇,散文4篇,篇数不多,影响却很大。散文以《桃花源记》最有名,辞赋《归去来兮辞》著称文史。在艺术上平淡、朴素,充满了诗意,全无半点斧凿痕迹,具有很强的感染力。北宋文坛领袖欧阳修曾说:“晋无文章,惟陶渊明《归去来》一篇而已。”

陶渊明长于诗文辞赋。他的作品有两类题材:

描绘田园美景,寄托他洁身自好的高洁志趣;

寄寓抱负,多悲愤慷慨之音。

陶渊明今存诗歌125首,其中四言诗9首,五言诗116首。后代批评家常用质朴、平淡、自然评价陶诗的风格,称其为“田园诗人”。田园诗的鼻祖,隐逸诗人之宗

诗歌

文章

本文是晋安帝义熙元年(405)十一月,四十一岁的陶渊明辞去彭泽令回家时所作。这是作者最后一次出仕,做了八十几天的彭泽令。陶渊明归隐是出于对腐朽现实的不满。当时郡里一位督邮来鼓泽巡视,要他束带迎接,以示敬意,他气愤地说:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》。在归隐后又写了《归园田居》组诗,在这组诗里更显示出作者心志。这篇文章就是其回归田园之初激动欣喜之情的自然流露。

写作背景

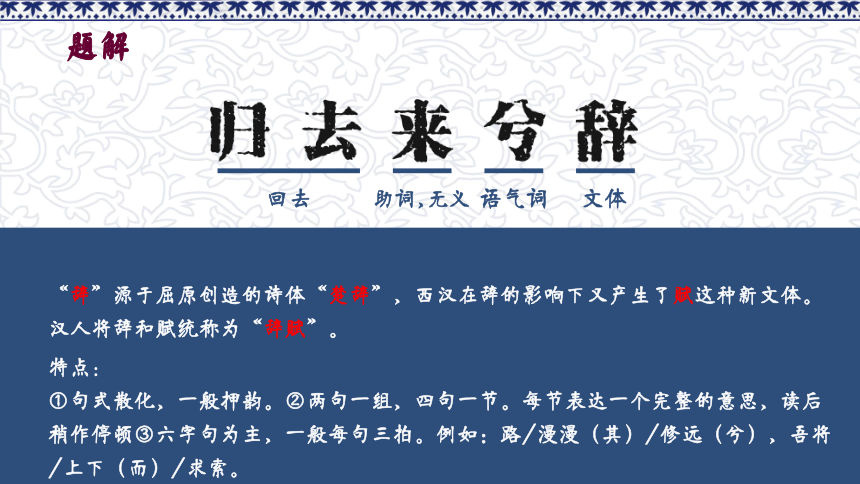

题解

“辞”源于屈原创造的诗体“楚辞”,西汉在辞的影响下又产生了赋这种新文体。汉人将辞和赋统称为“辞赋”。

特点:

①句式散化,一般押韵。②两句一组,四句一节。每节表达一个完整的意思,读后稍作停顿③六字句为主,一般每句三拍。例如:路/漫漫(其)/修远(兮),吾将/上下(而)/求索。

回去

助词,无义

语气词

文体

序文

“序”

又名“序言”“前言”“引言”,是放在著作或正文之前的文章。多交代所咏故事的有关内容或写作的缘起。(另有一种序是惜别赠言的文字,叫做“赠序”,如宋濂的《送东阳马生序》。)

阅读本文小序,理解本文的内容及写作缘起。

文本解析——序言

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生6所资,未见其术7。亲故多劝余为长吏,脱然9有怀,求之靡途。会12有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见15用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒,故便求之。及少日,眷然20有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然29慷慨,深愧平生之志。犹望一稔(rěn),当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

1.用来

夜

2.把...作为...

3.因为

秋季的第二个月

P37

1.担任

2.当作

3.制造,酿造

被动句式

宾语前置句

被动句

①:见;见….于

②:为;为….所

③:于;受……于

④:无标识

如属皆且为所

吾不能举金吴之地,十万之从,受制于人

帝感其诚

思考:

概括序言的主要内容

交代写作缘由和辞官原因

质性自然,非矫厉所得。

于是怅然慷慨,深愧平生之志。

寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。

饥冻虽切,违己交病。

根本原因?

文本探究

本文在序中对作者辞官归隐的原因作了交代,其归隐的原因是什么?表层原因和根本原因分别是什么?

一是“质性自然,非矫厉所得”;

二是“饥冻虽切,违己交病”;

三是“于是怅然慷慨,深愧平生之志”;

四是“寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职”。

表层原因

根本原因

文本解析—辞

惆怅

飏

熹微

樽

觞

眄

庭柯

矫

岫

翳

盘桓

棹

窈窕

遑遑

皋

诵读感知

chóu

chàng

yáng

zūn

shāng

miǎn

jiǎo

xiù

yì

huán

yǎo

tiǎo

huáng

gāo

zhào

kē

xī

1

解读第一段

归去来兮,田园将芜1胡2不归!既自以心为形役,奚4(xī)惆怅而独悲?悟已往之不谏5,知来者之可追5。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏(yáng),风飘飘而吹衣。问征夫8以前路,恨晨光之熹微9。

4.介词,使、让

5.连词,表修饰,“而”

介词结构后置,

“以前路问征夫”

大概

被动句

1.连词,并列,可不译

文言文表恨的词:

疾、衔、望、怼、忿、恚huì、恶、厌、憎

悟已往之不谏,知来者之可追

典故出处:《论语·微子》:“楚狂接舆歌而过孔子曰:‘凤兮!凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而,今之从政者殆而。’孔子下,欲与之言。趋而避之,不得与之言。”

作者引用楚狂接舆的歌词,微加点化,形神俱似。这是作者沉痛的自白,决绝的宣言。诗人看穿官场的恶浊,不愿同流合污;认识到仕途即迷途,幸而践之未远,回头不迟。此时这“悟已往之不谏,知来者之可追”似一声惊呼,诗人如梦初醒般发现生活跟自己开了个不大不小的玩笑,于是立即迫不及待地退回来。

1

解读第一段

归去来兮,田园将芜胡不归!既自以心为形役,奚惆怅而独悲?

悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

三个小节分别写了什么内容?

1

解读第一段

归去来兮,田园将芜胡不归!既自以心为形役,奚惆怅而独悲?

悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

自责

后悔

醒悟

自恕

归心似箭

后四句用了什么手法,体现作者什么样的心情?

1、后四句运用了寓情于景、情景交融的手法。

2、用舟轻快、风吹衣的飘逸来表现自己归居田园的轻松愉快,形象而富有情趣,有很强的感染力。

3、表现了作者乘舟返家途中轻松愉快的心情。

1

解读第一段

1

解读第一段

来者

昨非

今是

出仕

归隐

已往

迷途

恨晨光之熹微

对官场的鄙弃,对田园生活的向往

2

解读第二段

乃10瞻衡宇10,载zài欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就12荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽zūn。引壶觞以自酌,眄mi?n庭柯以怡13颜。倚南窗以寄傲,审15容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策17扶老以流憩qì,时矫18首而遐观。云无心19以出岫xiù,鸟倦飞而知还。景1翳翳yì以将入,抚孤松而盘桓huán。

拿起

6.连词,表承接,来

形作名,傲然自得的情怀

名词作状语

2.连词,表转折,却

3.连词,表修饰,不译

4.连词,表承接,不译

7.连词,表结果

名词作状语

省略句,候于门

使动

横宇:横木为门的房屋,指简陋的房屋。衡:通横,横木。宇:屋檐,这里指居处。

《诗经·陈风·衡门》:“衡门之下,可以栖迟。”意思是贤者安于贫贱。古代的人们常用“衡门”“衡宇”指贫贱者的居处。作者在这里引用此典,一方面是说自己望见家门时欣喜若狂的心情,另一方面似乎也在告诉我们,诗人将与官场决绝,安于贫贱地过着田园生活。

三径:西汉末,兖州刺史蒋诩隐居后,在院里竹下开辟三径,只与求仲,羊仲来往。后来,三径便成了隐士住所的代称。作者引用西汉蒋诩的故事,一是惋叹,恨自己不早归;二是欣喜,手植松菊依然无恙;三是自喻,自况蒋诩,松菊更是比喻自己高洁坚芳的品格。

“审容膝之易安”之句是用了《韩诗外传》中的一则典故。北郭先生辞楚王聘,其妻表示支持,“今如结驷列骑,所安不过容膝”,后以“容膝”言居室之狭小。“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”两句形成了鲜明的对比,即精神上的富足、孤高与物质生活的清贫之间的对比。在这种对比中,作者看重的是自己傲岸的情怀而非物质上的富足,其形象也就跃然于纸上了。

2

解读第二段

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。

三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。

引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

概括每节内容

2-2

解读第二段

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。

三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。

引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

归途

抵家

居室

涉园

2

解读第二段

归途

抵家

居室

涉园

归心似箭

流连忘返

舒适安逸

欣喜若狂

归家后的怡然自得

思考

本段中哪些意象最能表现作者志趣?

意象分析

三径就荒,松菊犹存。

景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

志趣高洁

淡泊明志

出仕无心

归则有意

孤高坚贞之志,托物言志

3

解读第三段

归去来兮,请息交以绝游

。世与我而相违,复驾言4兮焉求?悦亲戚之情话5,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事7于西畴。或命巾车,或棹9孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善12万物之得时,感吾生之行休13。

停止与世人交往

宾语前置,求焉

意动用法,以...为悦/乐

父母为亲,其余亲人为戚

名作动,抚琴/读书

介宾结构后置

既...又...

源头

形作动

8.连词,表目的

9.介词,把

或植杖而耘耔

典故出处:《论语·微子》:“子路从而后,遇丈人,以杖荷蓧。子路问曰:‘子见夫子乎?’丈人曰:‘四体不勤,五谷不分,孰为夫子?’植其杖而芸(同‘耘’)。子路拱而立。止子路宿,杀鸡为黍而食之。见其二子焉。”

作者在这里暗用荷蓧丈人的故事,来寄寓自己的志趣:及时躬耕,自得其乐。“怀良辰以孤往,或植杖而耘耔”两句在向我们描绘了一位有时在良辰胜景之时独自出游,有时又扶着拐杖除草培苗的隐者形象。这何尝不是作者一生的志愿。

登东皋以舒啸

典故出处:《晋书·阮籍传》:“籍曾于苏门山遇孙登,与商略终古及栖神道气之术,登皆不应,籍因长啸而退。至半岭,闻有声若鸾凤之音,响乎岩谷,乃登之啸也。遂归著《大人先生传》。”

作者在这里暗用苏门山隐士孙登长啸如鸾凤之声的故事,用以寄寓自己的志趣:流连山水,吟诗自娱。“登东皋以舒啸,临清流以赋诗”两句仿佛在给我们描绘一位有时登山长啸,有时又临水赋诗的悠闲者形象。这不正是作者所追求的生活境界吗?

3

解读第三段

3

解读第三段

归去来兮,请息交以绝游

。世与我而相违,复驾言兮焉求?

悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西。

或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

田园生活

3

解读第三段

和亲戚们谈家常

弹琴读书

准备劳作

驾车出游

田园生活

悦

乐

善

感

归家后农村生活的乐趣

4解读第四段

已矣乎!寓形宇内复几时!曷16不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期18。怀良辰19以孤往,或植20杖而耘耔。登东皋以舒21啸,临清流而赋诗。聊22乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

宾语前置,之何

宾语前置,疑奚

生死

省略句,寓形于宇内

4

解读第四段

已矣乎!寓形宇内复几时!曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?

富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。

登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

4

解读第四段

承上而问

委心任去留

遑遑欲何之

自我解答

富贵帝乡

反

植杖耘耔

正

卒章显志

乐天安命

抒发感想,乐天安命,追求精神自由

小结

归隐原因和过程

归家后的日常生活

抒发诗人情怀

自责自悔:悟已往之不谏

自恕自慰:知来者之可追

抵家:欣喜若狂

居室:舒适安逸

涉园:流连忘返

亲友往还,互诉衷肠

琴书为伴,消除忧伤

春天来临,耕种西畴

驾车乘舟,恣意遨游

随遇而安,乐天安命

寓情于景

情景交融

质朴凝练

音韵和谐

艺术手法

语言特色

主旨概括

《归去来兮辞》是陶渊明辞官归隐之际与上流社会公开决裂的政治宣言。文章以绝大篇幅写了他脱离官场的无限喜悦,想象归隐田园的无限乐趣,表现了作者对大自然和隐居生活的向往和热爱。

拓展探究

陶渊明的归隐是其对黑暗现实完全绝望后采取的一种无奈的守志方法。他的归隐有一种苦涩的味道。

如何看待陶渊明的归隐行为?

达则兼济天下,穷则独善其身。——孟子

修身、齐家、治国、平天下。——《礼记·大学》

这是儒家思想传统中知识分子尊崇的信条。以自我完善为基础,通过治理家庭,直到平定天下,是几千年来无数知识者的最高理想。“兼济天下”规范了中国古代文人的心路历程,作为中国第一位隐逸诗人、田园诗人,他早先的“济世”以及无奈和悲伤不难让人理解了。

《归去来兮辞》让我们全面了解了陶渊明的隐士情怀,对陶渊明而言,入仕为官是他的初衷,鄙弃官场是他的节操,淡泊明志是他的追求,躬耕田亩是他生活的保障,琴书诗酒是他生活的情趣,固穷守节是他归隐意念的巩固,乐天知命是他人生的真悟。

早在1600多年前一位中国的诗人给我们描述了一个理想的乌托邦的社会,那是一个没有压迫、没有剥削的社会——桃花源。他就是陶渊明。陶渊明是一个才华横溢的诗人,又是一个理想主义者。可现实的黑暗把他那“大济苍生”的壮志击得粉碎。达则兼济天下,穷则独善其身。陶渊明选择了归隐的道路。今天我们来学习他一篇与官场诀别,同上层社会分道扬镳的宣言书,也是表白他隐士情怀最好的一篇散文。

课文导读

归去来兮辞

—陶渊明

1、了解辞这一文体的特点,背诵全文;

2、掌握“胡、奚、曷、焉、何”五个疑问代词,归纳“引、策、行、乘”等四个词的一词多义,了解“以、而、之、兮、来”等文言虚词的用法;

3、了解作者辞官归田的原因,深刻体味作者鄙弃官场,热爱田园的无限欣喜之情,品读其人生之趣。

学习目标

作者简介

陶渊明(365-427),晋宋时期文学家。一名潜,字元亮。私谥靖节先生。自号“五柳先生”。浔阳柴桑(今江西九江)人。在家族中,他既钦敬曾祖陶侃的积极进取,又特别赞赏外祖孟嘉的冲淡自然。思想中融入了儒道两种精神。“

諡号”,古人死后依其生前行迹而为之所立的称号。帝王的谥号一般由礼官议上;臣下的谥号由朝廷赐予。一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。他的谥号是七朋友颜延之给他起的。

作者简介

前期(41岁以前)出仕

他渴望进取,做过江州祭酒,刘裕幕下镇军参军、彭泽令,起主导作用的是儒家精神;但由于儒道思想的矛盾性,又时官时隐,举棋不定

后期(41岁以后)致仕

陶渊明因时局动荡,仕途险恶,以及官场政治腐败,门阀制度森严而对现实极端不满,毅然辞官归隐,与官场彻底决裂。义熙四年,即归隐后第二年,他家乡遭焚,生活陷入极端贫困,但他安贫乐道;义熙末年,朝廷征他为官,元嘉三年,江州刺史檀道济劝他出山,他守节不仕。这个时期起主导作用的显然是道家思想。

归园田居(其三)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

结庐在人境,

而无车马喧。

问君何能尔?

心远地自偏。

采菊东篱下,

悠然见南山。

山气日夕佳,

飞鸟相与还。

此中有真意,

欲辨已忘言。

饮

酒

少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳阴后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

归园田居

先生不知何许人也,亦不详其姓字;宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫,不能常得,亲旧知其如此,或置酒而招之。造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,簟瓢屡空,晏如也!常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

赞曰:“黔娄之妻有言:‘不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。’其言兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志.无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?

《五柳先生传》节选

作品简介

陶渊明现存文12篇,其中辞赋3篇,韵文5篇,散文4篇,篇数不多,影响却很大。散文以《桃花源记》最有名,辞赋《归去来兮辞》著称文史。在艺术上平淡、朴素,充满了诗意,全无半点斧凿痕迹,具有很强的感染力。北宋文坛领袖欧阳修曾说:“晋无文章,惟陶渊明《归去来》一篇而已。”

陶渊明长于诗文辞赋。他的作品有两类题材:

描绘田园美景,寄托他洁身自好的高洁志趣;

寄寓抱负,多悲愤慷慨之音。

陶渊明今存诗歌125首,其中四言诗9首,五言诗116首。后代批评家常用质朴、平淡、自然评价陶诗的风格,称其为“田园诗人”。田园诗的鼻祖,隐逸诗人之宗

诗歌

文章

本文是晋安帝义熙元年(405)十一月,四十一岁的陶渊明辞去彭泽令回家时所作。这是作者最后一次出仕,做了八十几天的彭泽令。陶渊明归隐是出于对腐朽现实的不满。当时郡里一位督邮来鼓泽巡视,要他束带迎接,以示敬意,他气愤地说:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》。在归隐后又写了《归园田居》组诗,在这组诗里更显示出作者心志。这篇文章就是其回归田园之初激动欣喜之情的自然流露。

写作背景

题解

“辞”源于屈原创造的诗体“楚辞”,西汉在辞的影响下又产生了赋这种新文体。汉人将辞和赋统称为“辞赋”。

特点:

①句式散化,一般押韵。②两句一组,四句一节。每节表达一个完整的意思,读后稍作停顿③六字句为主,一般每句三拍。例如:路/漫漫(其)/修远(兮),吾将/上下(而)/求索。

回去

助词,无义

语气词

文体

序文

“序”

又名“序言”“前言”“引言”,是放在著作或正文之前的文章。多交代所咏故事的有关内容或写作的缘起。(另有一种序是惜别赠言的文字,叫做“赠序”,如宋濂的《送东阳马生序》。)

阅读本文小序,理解本文的内容及写作缘起。

文本解析——序言

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生6所资,未见其术7。亲故多劝余为长吏,脱然9有怀,求之靡途。会12有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见15用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒,故便求之。及少日,眷然20有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然29慷慨,深愧平生之志。犹望一稔(rěn),当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

1.用来

夜

2.把...作为...

3.因为

秋季的第二个月

P37

1.担任

2.当作

3.制造,酿造

被动句式

宾语前置句

被动句

①:见;见….于

②:为;为….所

③:于;受……于

④:无标识

如属皆且为所

吾不能举金吴之地,十万之从,受制于人

帝感其诚

思考:

概括序言的主要内容

交代写作缘由和辞官原因

质性自然,非矫厉所得。

于是怅然慷慨,深愧平生之志。

寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。

饥冻虽切,违己交病。

根本原因?

文本探究

本文在序中对作者辞官归隐的原因作了交代,其归隐的原因是什么?表层原因和根本原因分别是什么?

一是“质性自然,非矫厉所得”;

二是“饥冻虽切,违己交病”;

三是“于是怅然慷慨,深愧平生之志”;

四是“寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职”。

表层原因

根本原因

文本解析—辞

惆怅

飏

熹微

樽

觞

眄

庭柯

矫

岫

翳

盘桓

棹

窈窕

遑遑

皋

诵读感知

chóu

chàng

yáng

zūn

shāng

miǎn

jiǎo

xiù

yì

huán

yǎo

tiǎo

huáng

gāo

zhào

kē

xī

1

解读第一段

归去来兮,田园将芜1胡2不归!既自以心为形役,奚4(xī)惆怅而独悲?悟已往之不谏5,知来者之可追5。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏(yáng),风飘飘而吹衣。问征夫8以前路,恨晨光之熹微9。

4.介词,使、让

5.连词,表修饰,“而”

介词结构后置,

“以前路问征夫”

大概

被动句

1.连词,并列,可不译

文言文表恨的词:

疾、衔、望、怼、忿、恚huì、恶、厌、憎

悟已往之不谏,知来者之可追

典故出处:《论语·微子》:“楚狂接舆歌而过孔子曰:‘凤兮!凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而,今之从政者殆而。’孔子下,欲与之言。趋而避之,不得与之言。”

作者引用楚狂接舆的歌词,微加点化,形神俱似。这是作者沉痛的自白,决绝的宣言。诗人看穿官场的恶浊,不愿同流合污;认识到仕途即迷途,幸而践之未远,回头不迟。此时这“悟已往之不谏,知来者之可追”似一声惊呼,诗人如梦初醒般发现生活跟自己开了个不大不小的玩笑,于是立即迫不及待地退回来。

1

解读第一段

归去来兮,田园将芜胡不归!既自以心为形役,奚惆怅而独悲?

悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

三个小节分别写了什么内容?

1

解读第一段

归去来兮,田园将芜胡不归!既自以心为形役,奚惆怅而独悲?

悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

自责

后悔

醒悟

自恕

归心似箭

后四句用了什么手法,体现作者什么样的心情?

1、后四句运用了寓情于景、情景交融的手法。

2、用舟轻快、风吹衣的飘逸来表现自己归居田园的轻松愉快,形象而富有情趣,有很强的感染力。

3、表现了作者乘舟返家途中轻松愉快的心情。

1

解读第一段

1

解读第一段

来者

昨非

今是

出仕

归隐

已往

迷途

恨晨光之熹微

对官场的鄙弃,对田园生活的向往

2

解读第二段

乃10瞻衡宇10,载zài欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就12荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽zūn。引壶觞以自酌,眄mi?n庭柯以怡13颜。倚南窗以寄傲,审15容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策17扶老以流憩qì,时矫18首而遐观。云无心19以出岫xiù,鸟倦飞而知还。景1翳翳yì以将入,抚孤松而盘桓huán。

拿起

6.连词,表承接,来

形作名,傲然自得的情怀

名词作状语

2.连词,表转折,却

3.连词,表修饰,不译

4.连词,表承接,不译

7.连词,表结果

名词作状语

省略句,候于门

使动

横宇:横木为门的房屋,指简陋的房屋。衡:通横,横木。宇:屋檐,这里指居处。

《诗经·陈风·衡门》:“衡门之下,可以栖迟。”意思是贤者安于贫贱。古代的人们常用“衡门”“衡宇”指贫贱者的居处。作者在这里引用此典,一方面是说自己望见家门时欣喜若狂的心情,另一方面似乎也在告诉我们,诗人将与官场决绝,安于贫贱地过着田园生活。

三径:西汉末,兖州刺史蒋诩隐居后,在院里竹下开辟三径,只与求仲,羊仲来往。后来,三径便成了隐士住所的代称。作者引用西汉蒋诩的故事,一是惋叹,恨自己不早归;二是欣喜,手植松菊依然无恙;三是自喻,自况蒋诩,松菊更是比喻自己高洁坚芳的品格。

“审容膝之易安”之句是用了《韩诗外传》中的一则典故。北郭先生辞楚王聘,其妻表示支持,“今如结驷列骑,所安不过容膝”,后以“容膝”言居室之狭小。“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”两句形成了鲜明的对比,即精神上的富足、孤高与物质生活的清贫之间的对比。在这种对比中,作者看重的是自己傲岸的情怀而非物质上的富足,其形象也就跃然于纸上了。

2

解读第二段

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。

三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。

引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

概括每节内容

2-2

解读第二段

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。

三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。

引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

归途

抵家

居室

涉园

2

解读第二段

归途

抵家

居室

涉园

归心似箭

流连忘返

舒适安逸

欣喜若狂

归家后的怡然自得

思考

本段中哪些意象最能表现作者志趣?

意象分析

三径就荒,松菊犹存。

景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

志趣高洁

淡泊明志

出仕无心

归则有意

孤高坚贞之志,托物言志

3

解读第三段

归去来兮,请息交以绝游

。世与我而相违,复驾言4兮焉求?悦亲戚之情话5,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事7于西畴。或命巾车,或棹9孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善12万物之得时,感吾生之行休13。

停止与世人交往

宾语前置,求焉

意动用法,以...为悦/乐

父母为亲,其余亲人为戚

名作动,抚琴/读书

介宾结构后置

既...又...

源头

形作动

8.连词,表目的

9.介词,把

或植杖而耘耔

典故出处:《论语·微子》:“子路从而后,遇丈人,以杖荷蓧。子路问曰:‘子见夫子乎?’丈人曰:‘四体不勤,五谷不分,孰为夫子?’植其杖而芸(同‘耘’)。子路拱而立。止子路宿,杀鸡为黍而食之。见其二子焉。”

作者在这里暗用荷蓧丈人的故事,来寄寓自己的志趣:及时躬耕,自得其乐。“怀良辰以孤往,或植杖而耘耔”两句在向我们描绘了一位有时在良辰胜景之时独自出游,有时又扶着拐杖除草培苗的隐者形象。这何尝不是作者一生的志愿。

登东皋以舒啸

典故出处:《晋书·阮籍传》:“籍曾于苏门山遇孙登,与商略终古及栖神道气之术,登皆不应,籍因长啸而退。至半岭,闻有声若鸾凤之音,响乎岩谷,乃登之啸也。遂归著《大人先生传》。”

作者在这里暗用苏门山隐士孙登长啸如鸾凤之声的故事,用以寄寓自己的志趣:流连山水,吟诗自娱。“登东皋以舒啸,临清流以赋诗”两句仿佛在给我们描绘一位有时登山长啸,有时又临水赋诗的悠闲者形象。这不正是作者所追求的生活境界吗?

3

解读第三段

3

解读第三段

归去来兮,请息交以绝游

。世与我而相违,复驾言兮焉求?

悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西。

或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

田园生活

3

解读第三段

和亲戚们谈家常

弹琴读书

准备劳作

驾车出游

田园生活

悦

乐

善

感

归家后农村生活的乐趣

4解读第四段

已矣乎!寓形宇内复几时!曷16不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期18。怀良辰19以孤往,或植20杖而耘耔。登东皋以舒21啸,临清流而赋诗。聊22乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

宾语前置,之何

宾语前置,疑奚

生死

省略句,寓形于宇内

4

解读第四段

已矣乎!寓形宇内复几时!曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?

富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。

登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

4

解读第四段

承上而问

委心任去留

遑遑欲何之

自我解答

富贵帝乡

反

植杖耘耔

正

卒章显志

乐天安命

抒发感想,乐天安命,追求精神自由

小结

归隐原因和过程

归家后的日常生活

抒发诗人情怀

自责自悔:悟已往之不谏

自恕自慰:知来者之可追

抵家:欣喜若狂

居室:舒适安逸

涉园:流连忘返

亲友往还,互诉衷肠

琴书为伴,消除忧伤

春天来临,耕种西畴

驾车乘舟,恣意遨游

随遇而安,乐天安命

寓情于景

情景交融

质朴凝练

音韵和谐

艺术手法

语言特色

主旨概括

《归去来兮辞》是陶渊明辞官归隐之际与上流社会公开决裂的政治宣言。文章以绝大篇幅写了他脱离官场的无限喜悦,想象归隐田园的无限乐趣,表现了作者对大自然和隐居生活的向往和热爱。

拓展探究

陶渊明的归隐是其对黑暗现实完全绝望后采取的一种无奈的守志方法。他的归隐有一种苦涩的味道。

如何看待陶渊明的归隐行为?

达则兼济天下,穷则独善其身。——孟子

修身、齐家、治国、平天下。——《礼记·大学》

这是儒家思想传统中知识分子尊崇的信条。以自我完善为基础,通过治理家庭,直到平定天下,是几千年来无数知识者的最高理想。“兼济天下”规范了中国古代文人的心路历程,作为中国第一位隐逸诗人、田园诗人,他早先的“济世”以及无奈和悲伤不难让人理解了。

《归去来兮辞》让我们全面了解了陶渊明的隐士情怀,对陶渊明而言,入仕为官是他的初衷,鄙弃官场是他的节操,淡泊明志是他的追求,躬耕田亩是他生活的保障,琴书诗酒是他生活的情趣,固穷守节是他归隐意念的巩固,乐天知命是他人生的真悟。