第一节 顺乎世界之潮流

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

第一环节:速读课本,迅速构建知识网络,完成对主干知识的初次记忆。

第二环节:主干知识强化记忆。请再次回忆本节基础知识,并能迅速而准确的背诵出知识网络。

第三环节:结合图片和补充材料,加深对主干知识的理解记忆.

第四环节:课堂学习效果检测。

第五环节:预习新课。

常规教学过程的五个环节:

第一节 “顺乎世界之潮流”

第一环节:速读课本,迅速构建知识网络,完成对主干知识的初次记忆。

一 睁眼看世界

1.背景:③

2.地主阶级抵抗派—四人贡献:

二 维新变法

1.背景:③ 2.代表人物的各自主张: 3.评价:

三 走向共和

1.背景: 2.过程:⑤

论战:时间、两派、内容、实质、影响。

一 睁眼看世界

1.背景:民族危机和封建统治危机的日益加深;经世致用思想的影响;鸦片战争战败,先进知识分子开始觉醒。

2.地主阶级抵抗派——四人贡献:

林:第一人;《四》,地理;《夷》

魏:《海》,史地,“师夷”

徐继畬:《瀛环志略》

姚莹:《康輶纪行》,西藏

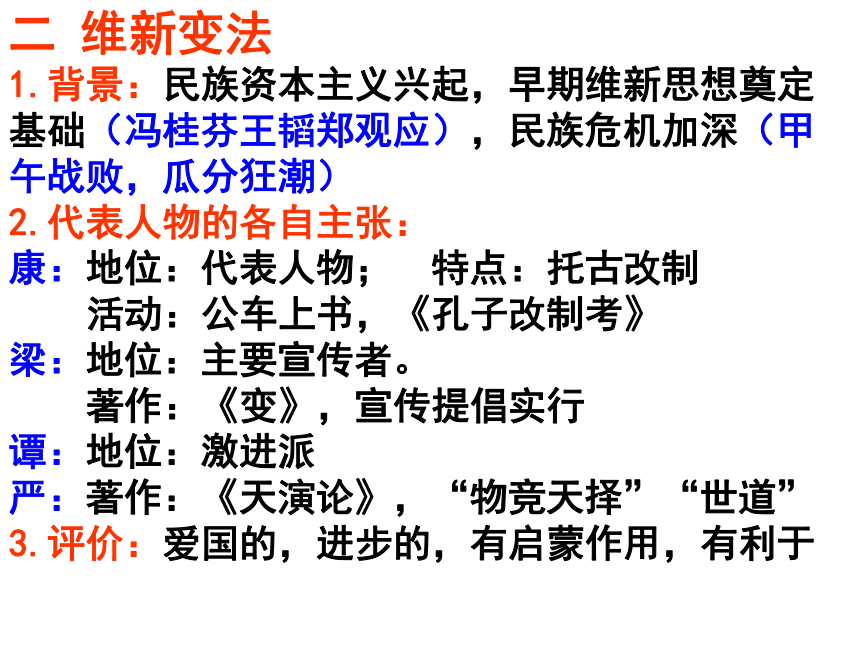

二 维新变法

1.背景:民族资本主义兴起,早期维新思想奠定基础(冯桂芬王韬郑观应),民族危机加深(甲午战败,瓜分狂潮)

2.代表人物的各自主张:

康:地位:代表人物; 特点:托古改制

活动:公车上书,《孔子改制考》

梁:地位:主要宣传者。

著作:《变》,宣传提倡实行

谭:地位:激进派

严:著作:《天演论》,“物竞天择”“世道”

3.评价:爱国的,进步的,有启蒙作用,有利于

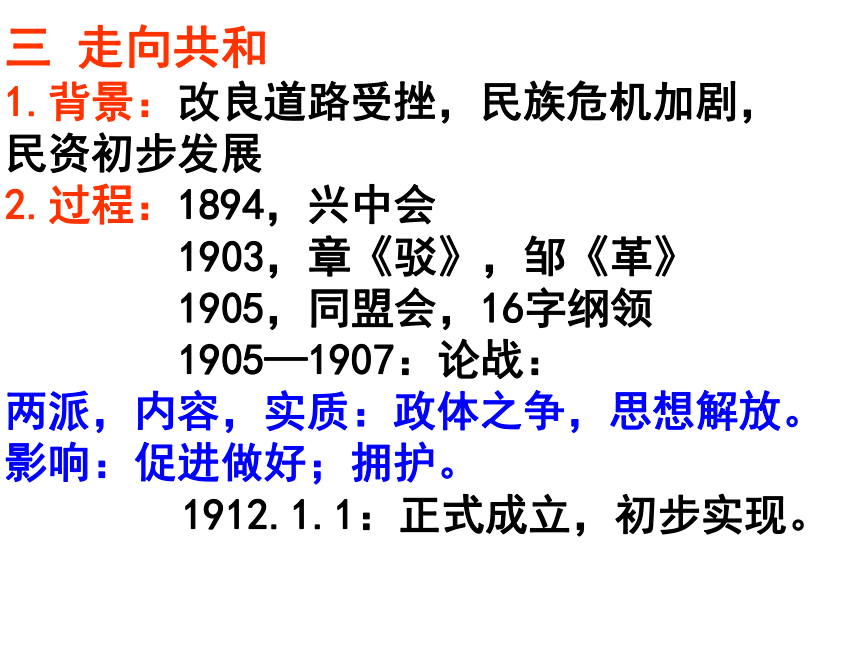

三 走向共和

1.背景:改良道路受挫,民族危机加剧,民资初步发展

2.过程:1894,兴中会

1903,章《驳》,邹《革》

1905,同盟会,16字纲领

1905—1907:论战:

两派,内容,实质:政体之争,思想解放。 影响:促进做好;拥护。

1912.1.1:正式成立,初步实现。

第二环节——主干知识强化记忆。请再次回忆本节基础知识,并能迅速而准确的背诵出知识网络。

一 睁眼看世界:

1.背景:③

2.地主阶级抵抗派—四人贡献:

二 维新变法:

1.背景:③ 2.代表人物的各自主张: 3.评价:

三 走向共和:

1.背景: 2.过程:⑤

论战:时间、两派、内容、实质、影响。

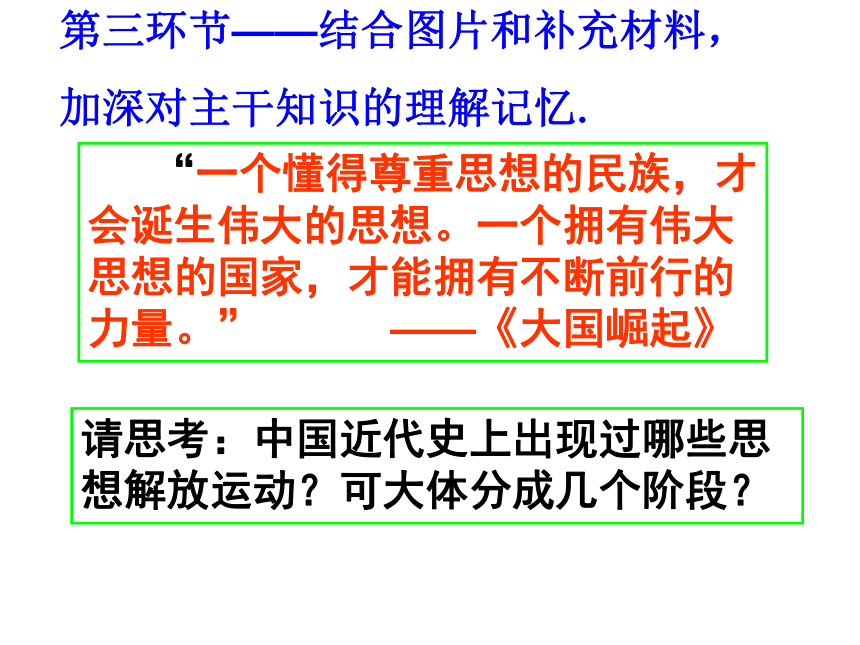

“一个懂得尊重思想的民族,才会诞生伟大的思想。一个拥有伟大思想的国家,才能拥有不断前行的力量。” ——《大国崛起》

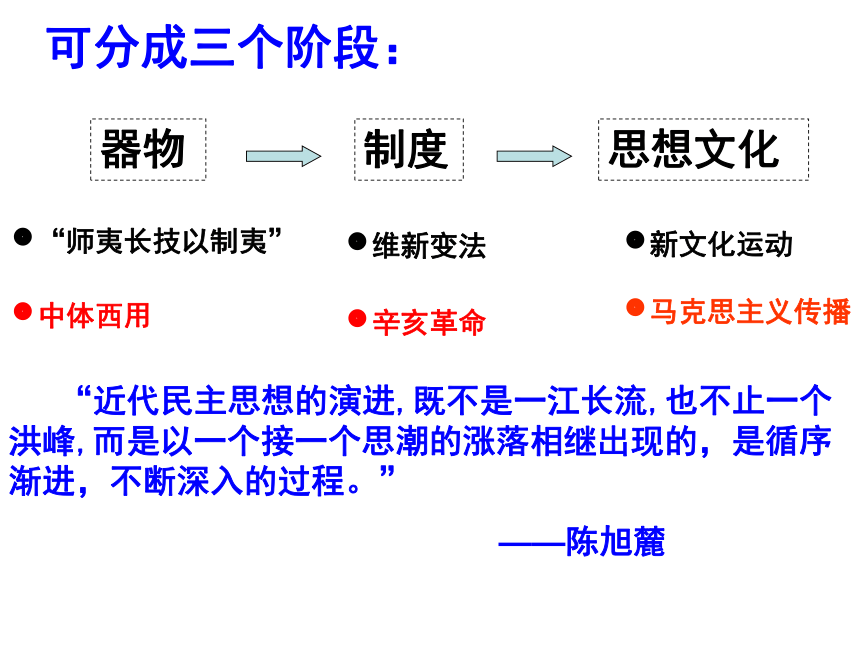

请思考:中国近代史上出现过哪些思想解放运动?可大体分成几个阶段?

第三环节——结合图片和补充材料,

加深对主干知识的理解记忆.

器物

制度

思想文化

“师夷长技以制夷”

中体西用

维新变法

新文化运动

马克思主义传播

可分成三个阶段:

辛亥革命

“近代民主思想的演进,既不是一江长流,也不止一个洪峰,而是以一个接一个思潮的涨落相继出现的,是循序渐进,不断深入的过程。”

——陈旭麓

请思考:19世纪后半期的世界潮流是什么?

答:第二次工业革命也已经开始,这就使得资本主义这一世界潮流更加势不可挡。“世界潮流浩浩殇殇,顺之则存,逆之则亡。”

请思考:19世纪后半期的的中国状况如何?

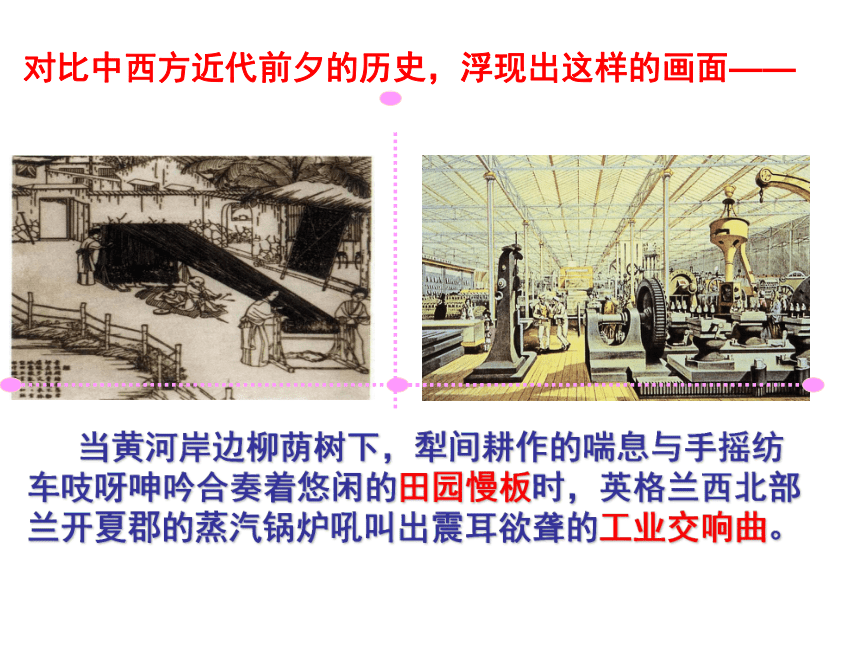

当黄河岸边柳荫树下,犁间耕作的喘息与手摇纺车吱呀呻吟合奏着悠闲的田园慢板时,英格兰西北部兰开夏郡的蒸汽锅炉吼叫出震耳欲聋的工业交响曲。

对比中西方近代前夕的历史,浮现出这样的画面——

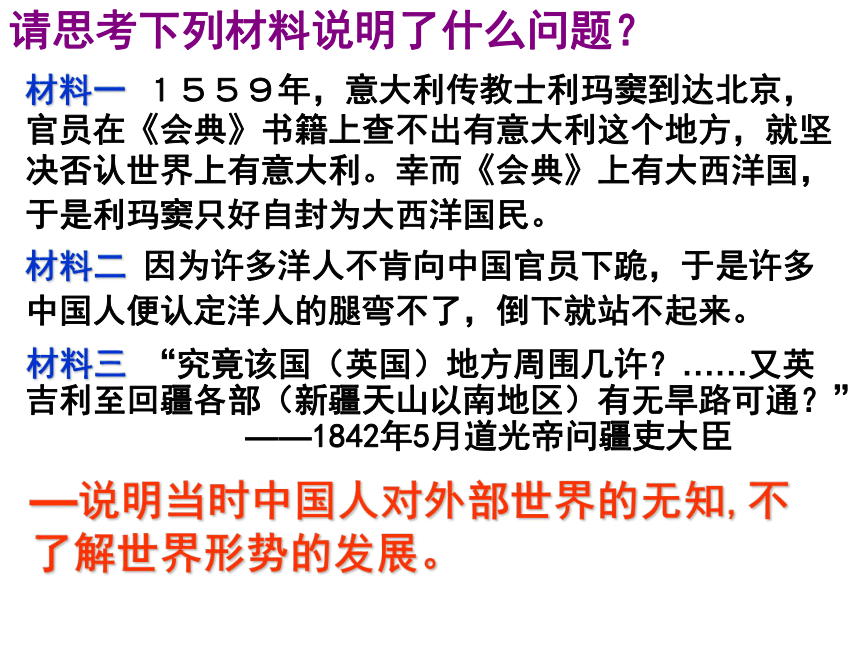

材料一 1559年,意大利传教士利玛窦到达北京,官员在《会典》书籍上查不出有意大利这个地方,就坚决否认世界上有意大利。幸而《会典》上有大西洋国,于是利玛窦只好自封为大西洋国民。

材料二 因为许多洋人不肯向中国官员下跪,于是许多中国人便认定洋人的腿弯不了,倒下就站不起来。

请思考下列材料说明了什么问题?

—说明当时中国人对外部世界的无知,不了解世界形势的发展。

材料三 “究竟该国(英国)地方周围几许?……又英吉利至回疆各部(新疆天山以南地区)有无旱路可通?”

——1842年5月道光帝问疆吏大臣

以“天朝上国”自居“贵华夏”“贱夷狄”。

材料四:“咨尔国王,远在重洋,倾心向化。朕披阅表文,词意盹恳,具见尔国王恭顺之诚,深为嘉许”。——乾隆皇帝接见马戛尔尼使团后给英王的回信

材料反映了中国君主的什么心态?

材料五: 广东在英吉利之东南方,约水程三万馀里。…… 英吉利国王所居之地,名曰蓝伦,在俄罗斯之西,约海程二十日。…… 回疆,在英吉利之东南,相距一月。缅甸在英吉利之东,相距四五个月。如由陆路,两月可到,须经俄罗斯过。西藏在英吉利之东,相距两月,须走回疆,无路可通。

──林则徐《洋事杂录六》

请思考: 这则材料又反映了什么问题?

说明:到19世纪40年代,在“天朝上国”的美梦中沉睡了多年的清王朝,终于有明士猛醒,要跳出井底看看外面的世界。

那么,惊醒的原因又是什么?

封闭所以落后

落后就要挨打

挨打必须思变

思变才能崛起

◎情境体验:面对西方列强的侵略,丧权辱国之下,如果你是清朝统治集团一员,你能容忍吗?准备采取什么措施?

开眼看世界的第一人

贡 献:编译《各国律例》《四洲志》;仿制船炮

核心思想:师夷长技

“中国官府,全不知外国之政事,又不询问考求,故至今中国仍不知西洋。惟林总督行事全反。”

—《海国图志》

第一模块 “开眼看世界”

"是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。"

以上材料反映出作者的什么思想?这一思想的主要内容是什么?

思想:师夷长技以制夷

内容:主张学习外国先进技术,特别是军事技术,以抵御外侮,使国家富强。

“不善师外夷者,外夷制之;善师四夷者,能制四夷。”“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。” ——《海国图志》

当时介绍西方历史地理最详实的的专著。

你觉得早期先进的中国人冲破藩篱,睁开眼睛,看到的是怎样的世界? 全面吗?

合作探究

捻军起义

◎情境体验: 请结合上述图片,从统治者的角度概括当时中国的形势?在这种形势下,清政府出现了什么变化?

第二模块 “中体西用”

洋务派观点:

“中学”:是指中国的封建文化。实指中国的封建制度。

“西学”:是指资产阶级文化,特指西方先进的科学技术。

李鸿章

“中学为体,西学为用”

目的:

维护清王朝的统治。

甲午战争的失败标志着洋务运动的失败。

含义:

结果:

①变化:改良政治,实行君主立宪的新观点

②原因:有识之士觉察到洋务运动的弊病,认识到局限于“器物层次”是远远不够的,必须涉及到经济、文化思想和政治制度领域。

西人立国,……育才于学堂,论政于议院,君民一

体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此体也。轮船、火炮、洋枪、火雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步(意为:艰难勉强地跟着走),常不相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤? -----郑观应《盛世危言·自序》

问题导入

请思考:跟洋务派相比,郑观应在“富强之本”的认识上有什么新的看法?为何会发生变化?

年 份 上 海 苏浙地区 其他各地 合 计

1895 133,972 — 40,592 174,564

1896 133,972 11,048 40,592 185,612

1897 139,272 54,440 40, 592 234,304

1898 161,084 54,440 90,656 306, 180

华商纱厂1895年至1898年间的纱锭设备和地区分布情况如下

通过上表你可以得出什么结论?

民族资本主义的初步发展

甲 午 战 争

中日甲午战争失败

帝国主义侵略加剧

◎情境体验:假设你是当时一位资产阶级爱国者,请问你会为改变中国的命运做些什么

想一想

材料:“上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待” 请结合教材和材料归纳其主张.

2、宣传方式:

①办万木草堂讲学;

②著书:

《新学伪经考》把历代封建统治者所尊崇的古文经典斥为伪经;根本上动摇了封建统治的理论基础

《孔子改制考》孔子是改革之师是民权、平等的倡导者,借助于孔子的权威来宣传维新变法

1、思想主张:

向西方学习,立宪法,开国会,建立君主立宪制

思想界之一大飓风 火山大喷火

康有为

特点:

西方资产阶级政治学说与中国传统儒家思想结合

思维拓展 马克思指出:“他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借他们的名字、口号、衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。”

原因:

思考:从这句话能看出维新变法思想宣传呈现什么特点?为什么呈现这样的特点?

①民族资本主义发展不充分,民族资产阶级力量弱小

②儒家思想仍居正统地位,借其可以减少变法阻力

③与康有为的个人经历、学问素养也有一定的关系

康有为为什么要打着孔子的旗号宣扬维新变法理论?

◎温故知新: A 请结合所学知识,西方思想发展史上有类似对待传统文化的态度吗? B康有为尊孔变法和我们今天纪念孔子的目的是否一样?

梁启超

材料:变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制.

思考:请结合教材和材料归纳其主张.

代 表 作:《变法通议》

思想主张:

抨击封建专制制度和顽固派

宣传伸民权、设议院、变法图存

《少年中国说》:

“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。”

严 复

材料:封建君主是“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。 思考:请结合教材和材料归纳其主张.

思想主张:

民主君仆、主权在民

意 义:

用民权否定君权,

直接动摇了君权论的基础

论战的焦点 封建顽固派 维新派

补充:维新派与顽固派的论战

要不要

维新变法

要不要兴民权、实行君主立宪制

要不要提倡西学,改革教育制度

祖宗之法不可变

宁亡国不可变法

变者天下之公理

反对兴民权、设议院,实行君主立宪

实行君民共主的君主立宪政权

坚持科举取土,反对西学

变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举

这是一次资本主义维新思想同封建主义思想的论战,它解放了人们的思想,为中国文化的发展开辟了一条崭新的道路。

孙中山1866年出生在广东香山县翠亨村的一个农民家庭,早年受其大哥孙眉资助到香港西医书院读书,毕业后成为一个高明的医生,但后来他认识到“医术救人,所济有限”,而“医国”比“医人”更重要。从此放弃了医生的职业,走上了革命的道路。

材料一 1894年,孙中山在檀香山成立第一个资产阶级革命团体---兴中会,明确提出了政治主张:“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”。

材料二 1905年,资产阶级革命派在日本成立了“同盟会”,明确将“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”定为政治纲领。至此,“建立民国”,即建立资产阶级民主共和国,正式被确立为中国资产阶级革命派共同奋斗的宏伟目标。

根据上述材料和前面所学知识,比较维新派与革命派救国方案的异同。

比较维新派与革命派救国方案的异同:

①维新派主张实行维护清王朝统治前提下进行改革,实行君主立宪制,

②革命派主张以暴力革命推翻清政府统治,建立资产阶级共和国。

同:(目的)

①向西方学习,使中国走上发展资义的道路

②主张改变封建专制制度。

③挽救民族危机

异:(方式、政体)

总结本课内容,完成下表:

时间

阶级

(阶层) 代表人物 主要观点

19世纪

40、50年代

地主阶级

19世纪

90年代

资产阶级

维新派

19世纪末

20世纪初

资产阶级

革命派

林则徐

魏源

康有为

梁启超

谭嗣同

严复

孙中山

师夷长技以制夷

维新变法,君主立宪

暴力革命,民主共和

1.英国大炮轰开了中国闭关自守的大门,一些爱国知识分子从“天朝上国”的美梦中惊醒,新思想萌发了,林魏新思想的核心是

A 改革内政,振兴清朝

B 向西方学习,寻求救国御辱之道

C 学习新技术发展资本主义

D 启迪人们摆脱封建思想束缚

第四环节:课堂学习效果检测。

2.鸦片战争失败后,一部分人开始寻求改变现状的道路和学习西方,他们大多属于

A、统治集团中的顽固势力

B、地主阶级爱国知识分子

C、经营对外贸易的商人

D、下层群众中的先进者

3.甲午中日战争后,中国的近代化内容出现了新的变化,开始由“政策创新”转向“体制创新”,。导致这种变化的内在因素是( )

A.帝国主义掀起瓜分狂潮

B。西方民主思想的广泛影响

C.中国民族资本主义的初步发展

D。资产阶级革命政党的建立

4.“夫不可变者,伦纪也,非法制也;圣道也,非机械也;心术也,非工艺也。”与这则材料相符合的观点还有( )

A.西学东渐

B.东学西传

C.中体西用

D.西体中用

5.王韬认为:“唯军民共治,上下相通,民隐得以丄达,君惠得以下递……如中国三代以上之遗意。”与王韬这一认识相一致的是( )

A.康有为

B.梁启超

C.严复

D.孙中山

6.西学东渐是中西文化交流史上的一件大事。鸦片战争后,中国人经历了一个复杂的学习西方、寻求变革的思想历程。关于西学东渐的评价,正确的有( )

是中国文化主动接纳西方文化的过程

推动了中国传统文化向近代文化的转变

其思想主流是救亡图存 以洋务运动的失败而告结束

A. B. C. D.

7.康梁维新思想产生的历史影响有( )

促进了人们的思想启蒙

改变了封建体制

客观上有利于资产阶级革命思想的传播

使中国走上了资本主义道路

A. B. C. D.

8.19世纪四五十年代新思想的基本特征之一是( )

A.讲究训诂考据 B.提倡“经世致用”

C.主张重新认识世界 D.力主变革“祖宗之法”

9.鸦片战争时期,以林则徐、魏源等为代表的地主阶级抵抗派开眼看世界的着眼点主要表现在 ( )

A.军事技术方面 B.历史地理方面

C.社会制度方面 D.思想文化方面

10.在近代中国,将“向西方学习”的内容由器物层面扩展到制度层面的较早提倡者是 ( )

A.魏源 B.张之洞

C.郑观应 D.梁启超

11.洋务派与维新派的相同点有 ( )

①学习西方以自强 ②师夷长技以制夷 ③变革封建制度 ④促进了中国的近代化 ⑤维护清朝统治

A.①②③④ B.①②③⑤

C.①②④ D.①④⑤

阅读下列材料,回答问题。

材料一 “天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。” ——乾隆皇帝

材料二 “善师四夷者,能制四夷;不善师夷者,外夷制之。” ——魏源

请回答:

(1)材料二与材料一相比观念上发生了什么变化?为什么会产生这种变化?

答案:(1)变化:由鄙夷到师夷。原因:鸦片战争的影响;外国资本主义的冲击,中西方联系扩大。

材料三 这个世界几乎已分配完毕,它所剩下的地区也正在被瓜分,被征服,被拓居。想一想你夜晚在空中所看到的那些星球吧,那些我们永远无法到达的巨大的世界吧!我常常这样想,如果可能的话,我将吞并这些星球。看到它们这样清楚而又那么遥远,真使我感到悲伤。”

——(19世纪末)罗德斯

材料四 “承担起白人的责任,将你们培育的最好的东西传播开来,让你们的子孙离家远去,去满足你们的俘虏的需要。” —(19世纪末)吉卜林

材料五 “观万国之势,能变则全,不变则亡,大变则强,小变仍亡。” ——康有为

(2)材料三、四和材料五有何联系?

(3)材料四中所说的“最好的东西”,在魏源和康有为看来分别是什么 这种不同说明了什么

2)中国面临被帝国主义瓜分的严重的民族危机,中国日益沦为列强的半殖民地。面对民族危机,康有为主张变法维新。

3)西方的科学技术和西方的政治制度。说明:学习西方由技术(器物)层面上升到制度层面。

蔡元培

陈独秀

李大钊

胡适

鲁迅

第五环节:预习新课。

第二节 新文化运动

一 《新青年》与新觉醒:背景(政治经济文化),概况(标志人物旗帜中心)

二 高扬科学民主大旗:内容,代表人物

三 新文化运动的意义:积极 ,消极

第一环节:速读课本,迅速构建知识网络,完成对主干知识的初次记忆。

第二环节:主干知识强化记忆。请再次回忆本节基础知识,并能迅速而准确的背诵出知识网络。

第三环节:结合图片和补充材料,加深对主干知识的理解记忆.

第四环节:课堂学习效果检测。

第五环节:预习新课。

常规教学过程的五个环节:

第一节 “顺乎世界之潮流”

第一环节:速读课本,迅速构建知识网络,完成对主干知识的初次记忆。

一 睁眼看世界

1.背景:③

2.地主阶级抵抗派—四人贡献:

二 维新变法

1.背景:③ 2.代表人物的各自主张: 3.评价:

三 走向共和

1.背景: 2.过程:⑤

论战:时间、两派、内容、实质、影响。

一 睁眼看世界

1.背景:民族危机和封建统治危机的日益加深;经世致用思想的影响;鸦片战争战败,先进知识分子开始觉醒。

2.地主阶级抵抗派——四人贡献:

林:第一人;《四》,地理;《夷》

魏:《海》,史地,“师夷”

徐继畬:《瀛环志略》

姚莹:《康輶纪行》,西藏

二 维新变法

1.背景:民族资本主义兴起,早期维新思想奠定基础(冯桂芬王韬郑观应),民族危机加深(甲午战败,瓜分狂潮)

2.代表人物的各自主张:

康:地位:代表人物; 特点:托古改制

活动:公车上书,《孔子改制考》

梁:地位:主要宣传者。

著作:《变》,宣传提倡实行

谭:地位:激进派

严:著作:《天演论》,“物竞天择”“世道”

3.评价:爱国的,进步的,有启蒙作用,有利于

三 走向共和

1.背景:改良道路受挫,民族危机加剧,民资初步发展

2.过程:1894,兴中会

1903,章《驳》,邹《革》

1905,同盟会,16字纲领

1905—1907:论战:

两派,内容,实质:政体之争,思想解放。 影响:促进做好;拥护。

1912.1.1:正式成立,初步实现。

第二环节——主干知识强化记忆。请再次回忆本节基础知识,并能迅速而准确的背诵出知识网络。

一 睁眼看世界:

1.背景:③

2.地主阶级抵抗派—四人贡献:

二 维新变法:

1.背景:③ 2.代表人物的各自主张: 3.评价:

三 走向共和:

1.背景: 2.过程:⑤

论战:时间、两派、内容、实质、影响。

“一个懂得尊重思想的民族,才会诞生伟大的思想。一个拥有伟大思想的国家,才能拥有不断前行的力量。” ——《大国崛起》

请思考:中国近代史上出现过哪些思想解放运动?可大体分成几个阶段?

第三环节——结合图片和补充材料,

加深对主干知识的理解记忆.

器物

制度

思想文化

“师夷长技以制夷”

中体西用

维新变法

新文化运动

马克思主义传播

可分成三个阶段:

辛亥革命

“近代民主思想的演进,既不是一江长流,也不止一个洪峰,而是以一个接一个思潮的涨落相继出现的,是循序渐进,不断深入的过程。”

——陈旭麓

请思考:19世纪后半期的世界潮流是什么?

答:第二次工业革命也已经开始,这就使得资本主义这一世界潮流更加势不可挡。“世界潮流浩浩殇殇,顺之则存,逆之则亡。”

请思考:19世纪后半期的的中国状况如何?

当黄河岸边柳荫树下,犁间耕作的喘息与手摇纺车吱呀呻吟合奏着悠闲的田园慢板时,英格兰西北部兰开夏郡的蒸汽锅炉吼叫出震耳欲聋的工业交响曲。

对比中西方近代前夕的历史,浮现出这样的画面——

材料一 1559年,意大利传教士利玛窦到达北京,官员在《会典》书籍上查不出有意大利这个地方,就坚决否认世界上有意大利。幸而《会典》上有大西洋国,于是利玛窦只好自封为大西洋国民。

材料二 因为许多洋人不肯向中国官员下跪,于是许多中国人便认定洋人的腿弯不了,倒下就站不起来。

请思考下列材料说明了什么问题?

—说明当时中国人对外部世界的无知,不了解世界形势的发展。

材料三 “究竟该国(英国)地方周围几许?……又英吉利至回疆各部(新疆天山以南地区)有无旱路可通?”

——1842年5月道光帝问疆吏大臣

以“天朝上国”自居“贵华夏”“贱夷狄”。

材料四:“咨尔国王,远在重洋,倾心向化。朕披阅表文,词意盹恳,具见尔国王恭顺之诚,深为嘉许”。——乾隆皇帝接见马戛尔尼使团后给英王的回信

材料反映了中国君主的什么心态?

材料五: 广东在英吉利之东南方,约水程三万馀里。…… 英吉利国王所居之地,名曰蓝伦,在俄罗斯之西,约海程二十日。…… 回疆,在英吉利之东南,相距一月。缅甸在英吉利之东,相距四五个月。如由陆路,两月可到,须经俄罗斯过。西藏在英吉利之东,相距两月,须走回疆,无路可通。

──林则徐《洋事杂录六》

请思考: 这则材料又反映了什么问题?

说明:到19世纪40年代,在“天朝上国”的美梦中沉睡了多年的清王朝,终于有明士猛醒,要跳出井底看看外面的世界。

那么,惊醒的原因又是什么?

封闭所以落后

落后就要挨打

挨打必须思变

思变才能崛起

◎情境体验:面对西方列强的侵略,丧权辱国之下,如果你是清朝统治集团一员,你能容忍吗?准备采取什么措施?

开眼看世界的第一人

贡 献:编译《各国律例》《四洲志》;仿制船炮

核心思想:师夷长技

“中国官府,全不知外国之政事,又不询问考求,故至今中国仍不知西洋。惟林总督行事全反。”

—《海国图志》

第一模块 “开眼看世界”

"是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。"

以上材料反映出作者的什么思想?这一思想的主要内容是什么?

思想:师夷长技以制夷

内容:主张学习外国先进技术,特别是军事技术,以抵御外侮,使国家富强。

“不善师外夷者,外夷制之;善师四夷者,能制四夷。”“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。” ——《海国图志》

当时介绍西方历史地理最详实的的专著。

你觉得早期先进的中国人冲破藩篱,睁开眼睛,看到的是怎样的世界? 全面吗?

合作探究

捻军起义

◎情境体验: 请结合上述图片,从统治者的角度概括当时中国的形势?在这种形势下,清政府出现了什么变化?

第二模块 “中体西用”

洋务派观点:

“中学”:是指中国的封建文化。实指中国的封建制度。

“西学”:是指资产阶级文化,特指西方先进的科学技术。

李鸿章

“中学为体,西学为用”

目的:

维护清王朝的统治。

甲午战争的失败标志着洋务运动的失败。

含义:

结果:

①变化:改良政治,实行君主立宪的新观点

②原因:有识之士觉察到洋务运动的弊病,认识到局限于“器物层次”是远远不够的,必须涉及到经济、文化思想和政治制度领域。

西人立国,……育才于学堂,论政于议院,君民一

体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此体也。轮船、火炮、洋枪、火雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步(意为:艰难勉强地跟着走),常不相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤? -----郑观应《盛世危言·自序》

问题导入

请思考:跟洋务派相比,郑观应在“富强之本”的认识上有什么新的看法?为何会发生变化?

年 份 上 海 苏浙地区 其他各地 合 计

1895 133,972 — 40,592 174,564

1896 133,972 11,048 40,592 185,612

1897 139,272 54,440 40, 592 234,304

1898 161,084 54,440 90,656 306, 180

华商纱厂1895年至1898年间的纱锭设备和地区分布情况如下

通过上表你可以得出什么结论?

民族资本主义的初步发展

甲 午 战 争

中日甲午战争失败

帝国主义侵略加剧

◎情境体验:假设你是当时一位资产阶级爱国者,请问你会为改变中国的命运做些什么

想一想

材料:“上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待” 请结合教材和材料归纳其主张.

2、宣传方式:

①办万木草堂讲学;

②著书:

《新学伪经考》把历代封建统治者所尊崇的古文经典斥为伪经;根本上动摇了封建统治的理论基础

《孔子改制考》孔子是改革之师是民权、平等的倡导者,借助于孔子的权威来宣传维新变法

1、思想主张:

向西方学习,立宪法,开国会,建立君主立宪制

思想界之一大飓风 火山大喷火

康有为

特点:

西方资产阶级政治学说与中国传统儒家思想结合

思维拓展 马克思指出:“他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借他们的名字、口号、衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。”

原因:

思考:从这句话能看出维新变法思想宣传呈现什么特点?为什么呈现这样的特点?

①民族资本主义发展不充分,民族资产阶级力量弱小

②儒家思想仍居正统地位,借其可以减少变法阻力

③与康有为的个人经历、学问素养也有一定的关系

康有为为什么要打着孔子的旗号宣扬维新变法理论?

◎温故知新: A 请结合所学知识,西方思想发展史上有类似对待传统文化的态度吗? B康有为尊孔变法和我们今天纪念孔子的目的是否一样?

梁启超

材料:变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制.

思考:请结合教材和材料归纳其主张.

代 表 作:《变法通议》

思想主张:

抨击封建专制制度和顽固派

宣传伸民权、设议院、变法图存

《少年中国说》:

“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。”

严 复

材料:封建君主是“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。 思考:请结合教材和材料归纳其主张.

思想主张:

民主君仆、主权在民

意 义:

用民权否定君权,

直接动摇了君权论的基础

论战的焦点 封建顽固派 维新派

补充:维新派与顽固派的论战

要不要

维新变法

要不要兴民权、实行君主立宪制

要不要提倡西学,改革教育制度

祖宗之法不可变

宁亡国不可变法

变者天下之公理

反对兴民权、设议院,实行君主立宪

实行君民共主的君主立宪政权

坚持科举取土,反对西学

变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举

这是一次资本主义维新思想同封建主义思想的论战,它解放了人们的思想,为中国文化的发展开辟了一条崭新的道路。

孙中山1866年出生在广东香山县翠亨村的一个农民家庭,早年受其大哥孙眉资助到香港西医书院读书,毕业后成为一个高明的医生,但后来他认识到“医术救人,所济有限”,而“医国”比“医人”更重要。从此放弃了医生的职业,走上了革命的道路。

材料一 1894年,孙中山在檀香山成立第一个资产阶级革命团体---兴中会,明确提出了政治主张:“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”。

材料二 1905年,资产阶级革命派在日本成立了“同盟会”,明确将“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”定为政治纲领。至此,“建立民国”,即建立资产阶级民主共和国,正式被确立为中国资产阶级革命派共同奋斗的宏伟目标。

根据上述材料和前面所学知识,比较维新派与革命派救国方案的异同。

比较维新派与革命派救国方案的异同:

①维新派主张实行维护清王朝统治前提下进行改革,实行君主立宪制,

②革命派主张以暴力革命推翻清政府统治,建立资产阶级共和国。

同:(目的)

①向西方学习,使中国走上发展资义的道路

②主张改变封建专制制度。

③挽救民族危机

异:(方式、政体)

总结本课内容,完成下表:

时间

阶级

(阶层) 代表人物 主要观点

19世纪

40、50年代

地主阶级

19世纪

90年代

资产阶级

维新派

19世纪末

20世纪初

资产阶级

革命派

林则徐

魏源

康有为

梁启超

谭嗣同

严复

孙中山

师夷长技以制夷

维新变法,君主立宪

暴力革命,民主共和

1.英国大炮轰开了中国闭关自守的大门,一些爱国知识分子从“天朝上国”的美梦中惊醒,新思想萌发了,林魏新思想的核心是

A 改革内政,振兴清朝

B 向西方学习,寻求救国御辱之道

C 学习新技术发展资本主义

D 启迪人们摆脱封建思想束缚

第四环节:课堂学习效果检测。

2.鸦片战争失败后,一部分人开始寻求改变现状的道路和学习西方,他们大多属于

A、统治集团中的顽固势力

B、地主阶级爱国知识分子

C、经营对外贸易的商人

D、下层群众中的先进者

3.甲午中日战争后,中国的近代化内容出现了新的变化,开始由“政策创新”转向“体制创新”,。导致这种变化的内在因素是( )

A.帝国主义掀起瓜分狂潮

B。西方民主思想的广泛影响

C.中国民族资本主义的初步发展

D。资产阶级革命政党的建立

4.“夫不可变者,伦纪也,非法制也;圣道也,非机械也;心术也,非工艺也。”与这则材料相符合的观点还有( )

A.西学东渐

B.东学西传

C.中体西用

D.西体中用

5.王韬认为:“唯军民共治,上下相通,民隐得以丄达,君惠得以下递……如中国三代以上之遗意。”与王韬这一认识相一致的是( )

A.康有为

B.梁启超

C.严复

D.孙中山

6.西学东渐是中西文化交流史上的一件大事。鸦片战争后,中国人经历了一个复杂的学习西方、寻求变革的思想历程。关于西学东渐的评价,正确的有( )

是中国文化主动接纳西方文化的过程

推动了中国传统文化向近代文化的转变

其思想主流是救亡图存 以洋务运动的失败而告结束

A. B. C. D.

7.康梁维新思想产生的历史影响有( )

促进了人们的思想启蒙

改变了封建体制

客观上有利于资产阶级革命思想的传播

使中国走上了资本主义道路

A. B. C. D.

8.19世纪四五十年代新思想的基本特征之一是( )

A.讲究训诂考据 B.提倡“经世致用”

C.主张重新认识世界 D.力主变革“祖宗之法”

9.鸦片战争时期,以林则徐、魏源等为代表的地主阶级抵抗派开眼看世界的着眼点主要表现在 ( )

A.军事技术方面 B.历史地理方面

C.社会制度方面 D.思想文化方面

10.在近代中国,将“向西方学习”的内容由器物层面扩展到制度层面的较早提倡者是 ( )

A.魏源 B.张之洞

C.郑观应 D.梁启超

11.洋务派与维新派的相同点有 ( )

①学习西方以自强 ②师夷长技以制夷 ③变革封建制度 ④促进了中国的近代化 ⑤维护清朝统治

A.①②③④ B.①②③⑤

C.①②④ D.①④⑤

阅读下列材料,回答问题。

材料一 “天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。” ——乾隆皇帝

材料二 “善师四夷者,能制四夷;不善师夷者,外夷制之。” ——魏源

请回答:

(1)材料二与材料一相比观念上发生了什么变化?为什么会产生这种变化?

答案:(1)变化:由鄙夷到师夷。原因:鸦片战争的影响;外国资本主义的冲击,中西方联系扩大。

材料三 这个世界几乎已分配完毕,它所剩下的地区也正在被瓜分,被征服,被拓居。想一想你夜晚在空中所看到的那些星球吧,那些我们永远无法到达的巨大的世界吧!我常常这样想,如果可能的话,我将吞并这些星球。看到它们这样清楚而又那么遥远,真使我感到悲伤。”

——(19世纪末)罗德斯

材料四 “承担起白人的责任,将你们培育的最好的东西传播开来,让你们的子孙离家远去,去满足你们的俘虏的需要。” —(19世纪末)吉卜林

材料五 “观万国之势,能变则全,不变则亡,大变则强,小变仍亡。” ——康有为

(2)材料三、四和材料五有何联系?

(3)材料四中所说的“最好的东西”,在魏源和康有为看来分别是什么 这种不同说明了什么

2)中国面临被帝国主义瓜分的严重的民族危机,中国日益沦为列强的半殖民地。面对民族危机,康有为主张变法维新。

3)西方的科学技术和西方的政治制度。说明:学习西方由技术(器物)层面上升到制度层面。

蔡元培

陈独秀

李大钊

胡适

鲁迅

第五环节:预习新课。

第二节 新文化运动

一 《新青年》与新觉醒:背景(政治经济文化),概况(标志人物旗帜中心)

二 高扬科学民主大旗:内容,代表人物

三 新文化运动的意义:积极 ,消极

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史