第二节 现代中国教育的发展

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第二节 现代中国教育的发展

一 社会主义教育的兴办:

背景,具体措施:

①确立社会主义的新型教育制度:表现,作用②制定指导方针:提出,作用.

二 “文化大革命”中的”教育革命”:表现,影响:

三 教育事业的蓬勃发展:背景,表现: ⑤

第一环节:速读课本,迅速构建知识网络,完成对主干知识的初次记忆。

一 社会主义教育的兴办

1.背景:新中国的成立和人民政府的重视

2.具体措施:

⑴确立社会主义的新型教育制度:

①表现:建立新的教育管理制度,向工农和工农子女“开门”。②作用:完成转变,确立新型。

⑵制定指导方针:

①提出:毛泽东,刘少奇②作用:到1965年,初步形成,奠定,培养

二 “文化大革命”中的”教育革命”

1.表现:①文革爆发后,出现知识青年“上山下乡”运动,使中国的基础教育受到巨大冲击 ②文革中的“教育革命”。

2.影响:破坏

三 教育事业的蓬勃发展

1.背景:文革结束,获得新生

2.表现:

①恢复高考,1957.②“科教兴国”战略:提出,内容,作用③坚持“三个面向”,深化教育改革,成为指导方针。④依法治教,初步建立⑤跨上新台阶:四个表现

第二环节——主干知识强化记忆。请再次回忆本节基础知识,并能迅速而准确的背诵出知识网络。

一 社会主义教育的兴办:背景,具体措施:①确立社会主义的新型教育制度:表现,作用②制定指导方针:提出,作用.

二 “文化大革命”中的”教育革命”:表现,影响:

三 教育事业的蓬勃发展:背景,表现: ⑤

第三环节——结合图片和补充材料,加深对主干知识的理解记忆.

美国依据1948—1984年经济实际增长

数据,将传统的经济增长公式调整为:经济

增长(100%)=34%(劳动增长+资本增长)+66%(科技和教育)。

日本1952—1961年的经济增长模式为:经济增长(100%)=33.4%(劳动增长+资本增长)+66.6%(科学技术)。

目前,发达国家技术和知识的增加占生产率增长总要素的60%~80%,我国占30%左右。

对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的变化反映了什么问题?

1966年

1976年

1949年

趋势

年份

奠基

挫折

蓬勃发展

新中国教育的发展过程:

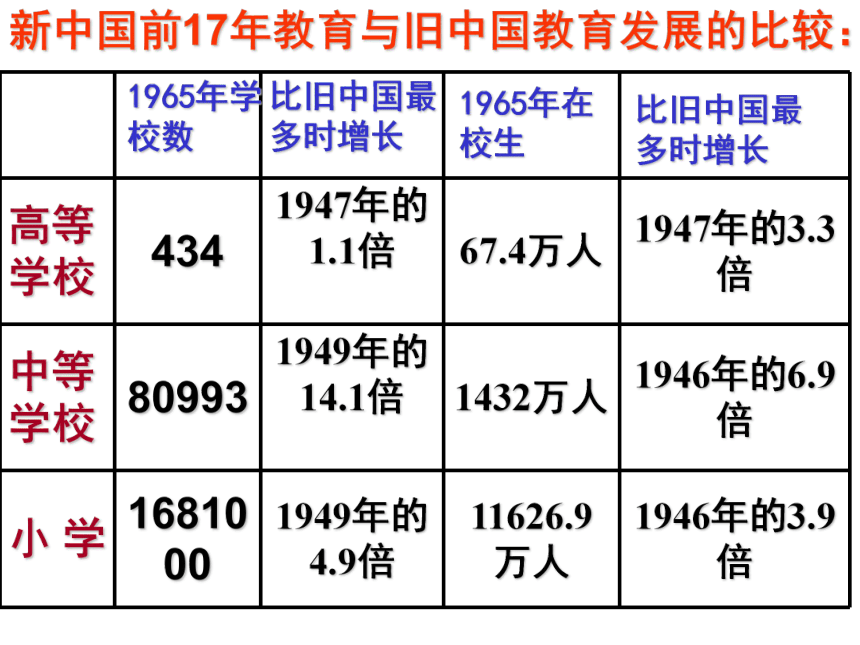

新中国前17年教育与旧中国教育发展的比较:

高等学校 434 1947年的1.1倍

67.4万人 1947年的3.3倍

中等学校 80993 1949年的14.1倍

1432万人 1946年的6.9倍

小 学 1681000 1949年的4.9倍 11626.9万人 1946年的3.9倍

比旧中国最多时增长

1965年在校生

比旧中国最多时增长

1965年学校数

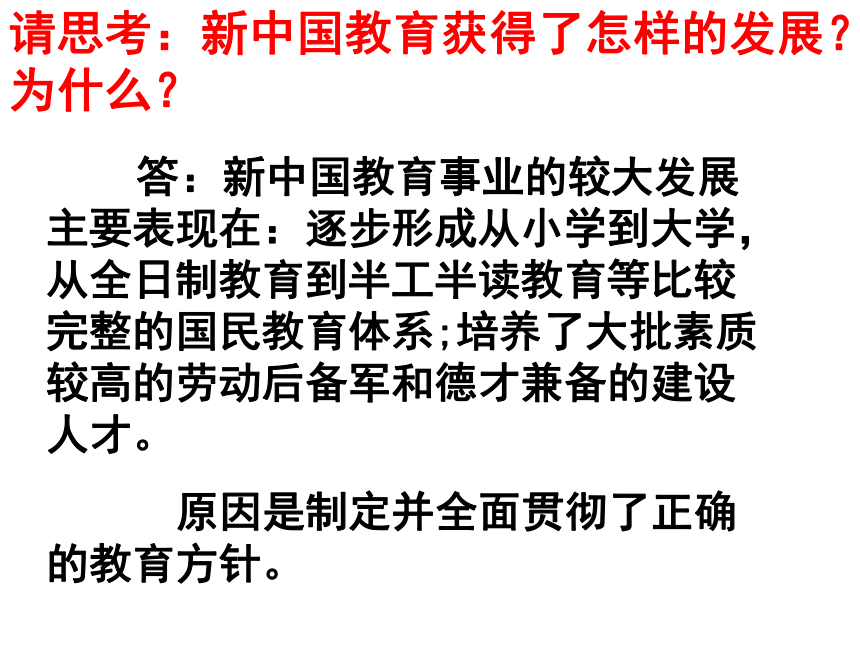

答:新中国教育事业的较大发展主要表现在:逐步形成从小学到大学,从全日制教育到半工半读教育等比较完整的国民教育体系;培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。

原因是制定并全面贯彻了正确的教育方针。

请思考:新中国教育获得了怎样的发展?为什么?

“科教兴国”是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

建国初 北京师范大学的开学典礼

世界扫盲游行大会

落后地区的教育

劳动模范郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习

北京工农速成中学学生在学习

采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习

1977年8月4日,在人民大会堂,邓小平亲自主持召开了 有33位来自全国各地的著名科学家、教授以及科学和教育部门负责人参加的科学和教育工作座谈会。在这次会议上,复出不久的邓小平果断决策——恢复中断10年之久的全国统一高考制度。

她就是苏明娟,希望工程的形象代表!她和许许多多的贫困山区的孩子一样无钱上学,那双渴望知识的“大眼睛”打动了无数热心于希望工程事业的人。多年来苏明娟和所有接受希望工程捐助的学子一样,受到了社会方方面面的关爱,从而顺利地完成了小学、初中、高中的学业。她学习勤奋努力, 顺利地考入安徽大学。

邓小平同志为“希望工程”题词(1990年9月5日)

安徽大学就读的苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”)2005年大学毕业,走上了工作岗位。

新闻:明年全免西部农村义务教育学杂费 从2006年开始,全部免除西部地区农村义务教育阶段学生学杂费,2007年扩大到中部和东部地区;对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费。

请思考:党和国家为什么要提出“科教兴国”战略?

①科技是第一生产力,是实现社会主义现代化的根本动力。

②科技的进步,经济的发展取决于劳动者的素质,在于培养人才。

③教育是培养科技人才的基地。

请思考:为了”根本大计”我们对中国教育应该思考些什么

1.坚决实施”三个面向””四有”新人的方针和义务教育法,依法治教

2.把基础教育放在更加重要的战略地位:加大基础教育的投入,鼓励社会力量办学,推动农村义务教育,促进贫困地区和少数民族地区义务教育的发展

3.推动高等教育持续发展,国家着手实施发展高等教育的“211工程”计划

4.在西部大开发的形势下,加大对西部地区教育发展的力度。

1.20世纪90年代以来党和政府把教育事业摆在优先发展的地位,提出的战略是

A.科教兴国

B.教育革命 C.三个面向

D.信息高速公路

A

第四环节:课堂学习效果检测。

2、中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在

A. 过渡时期 B. 十年探索时期

C. “文革”十年时期

D. 改革开放时期

B

3.对党和政府加大西部地区教育发展的表述正确的是( )

①增加少数民族地区教育经费 ②国家出资支持西部20所高校建设 ③在西部80多个县建立职业教育中心 ④进一步实施东西部对口支援

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

C

4.阅读《1957-1977年中国高等教育发展对照表》

年份 1957 1960 1965 1971 1997

学校 229所 1289所 434所 328所 2170所

④对我国高等教育所经历的曲折发展,你有何感想?

回答:

①1957-1960年高校数量显著增多,原因是什么?

②1960-1971年高校数量大幅度减少,原因又是什么?

③1971-1997年高校数量又大幅度增加,原因何在?

“教育大跃进”造成。

“文化大革命”的影响。

国家对教育工作进行拨乱反正。推进教育改革,提高办学质量和效益,坚持科教兴国战略,优先发展教育事业。

必须重视教育和按教育规律办事。

阅读下列材料:

材料一:科研是靠教育输送人才的,一定要把教育办好。

——邓小平的《关于科学和教育工作的几点意见》

材料二:我知道科学、教育是难搞的,但是我自告奋勇来抓。不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话。 ——邓小平的《教育战线的拨乱反正问题》

材料三:科技进步、经济繁荣和社会发展,从根本上说取决于提高劳动者的素质,培养大批人才。我们必须把教育摆在优先发展的战略地位,努力提高全民族的思想道德和科学文化水平,这是实现我国现代化的根本大计。——江泽民在中共十四大上的报告

请回答:

(1)据材料一、二回答,邓小平是如何看待教育、科技与现代化建设三者之间的关系的?

(2)依据材料三,归纳、江泽民报告的主要观点。

(3)简要概括上述三则材料的相同观点。

(4)从20世纪末以来,国家把基础教育放在更加重要的战略地位,具体做法主要有哪些?

(1)发展教育为科学研究提供人才;科学和教育的发展是现代化建设的基础。

(2)科技进步、经济繁荣和社会发展都离不开教育,要优先发展教育。

(3)把发展教育看成是实现现代化的关键环节。

(4)①加大对基础教育的投入。②鼓励社会办学。 ③推动农村义务教育,促进贫困地区和少数民族地区义务教育的发展。④全面贯彻党的教育方针,大力实施素质教育。⑤加快课程教材改革,全面提高教育质量

第五环节:预习新课

第三节:科技的发展与成就

一、科研的起步与国力的展示:

1、起步的背景:

2、政府措施:

3、文革前的科技成就:表现,地位

二、“科学技术是第一生产力”的提出:

1、背景:

2、提出:

3、意义:

三、走向世界的中国科技:

1、原因

2、表现:

3、意义:

第二节 现代中国教育的发展

一 社会主义教育的兴办:

背景,具体措施:

①确立社会主义的新型教育制度:表现,作用②制定指导方针:提出,作用.

二 “文化大革命”中的”教育革命”:表现,影响:

三 教育事业的蓬勃发展:背景,表现: ⑤

第一环节:速读课本,迅速构建知识网络,完成对主干知识的初次记忆。

一 社会主义教育的兴办

1.背景:新中国的成立和人民政府的重视

2.具体措施:

⑴确立社会主义的新型教育制度:

①表现:建立新的教育管理制度,向工农和工农子女“开门”。②作用:完成转变,确立新型。

⑵制定指导方针:

①提出:毛泽东,刘少奇②作用:到1965年,初步形成,奠定,培养

二 “文化大革命”中的”教育革命”

1.表现:①文革爆发后,出现知识青年“上山下乡”运动,使中国的基础教育受到巨大冲击 ②文革中的“教育革命”。

2.影响:破坏

三 教育事业的蓬勃发展

1.背景:文革结束,获得新生

2.表现:

①恢复高考,1957.②“科教兴国”战略:提出,内容,作用③坚持“三个面向”,深化教育改革,成为指导方针。④依法治教,初步建立⑤跨上新台阶:四个表现

第二环节——主干知识强化记忆。请再次回忆本节基础知识,并能迅速而准确的背诵出知识网络。

一 社会主义教育的兴办:背景,具体措施:①确立社会主义的新型教育制度:表现,作用②制定指导方针:提出,作用.

二 “文化大革命”中的”教育革命”:表现,影响:

三 教育事业的蓬勃发展:背景,表现: ⑤

第三环节——结合图片和补充材料,加深对主干知识的理解记忆.

美国依据1948—1984年经济实际增长

数据,将传统的经济增长公式调整为:经济

增长(100%)=34%(劳动增长+资本增长)+66%(科技和教育)。

日本1952—1961年的经济增长模式为:经济增长(100%)=33.4%(劳动增长+资本增长)+66.6%(科学技术)。

目前,发达国家技术和知识的增加占生产率增长总要素的60%~80%,我国占30%左右。

对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的变化反映了什么问题?

1966年

1976年

1949年

趋势

年份

奠基

挫折

蓬勃发展

新中国教育的发展过程:

新中国前17年教育与旧中国教育发展的比较:

高等学校 434 1947年的1.1倍

67.4万人 1947年的3.3倍

中等学校 80993 1949年的14.1倍

1432万人 1946年的6.9倍

小 学 1681000 1949年的4.9倍 11626.9万人 1946年的3.9倍

比旧中国最多时增长

1965年在校生

比旧中国最多时增长

1965年学校数

答:新中国教育事业的较大发展主要表现在:逐步形成从小学到大学,从全日制教育到半工半读教育等比较完整的国民教育体系;培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。

原因是制定并全面贯彻了正确的教育方针。

请思考:新中国教育获得了怎样的发展?为什么?

“科教兴国”是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

建国初 北京师范大学的开学典礼

世界扫盲游行大会

落后地区的教育

劳动模范郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习

北京工农速成中学学生在学习

采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习

1977年8月4日,在人民大会堂,邓小平亲自主持召开了 有33位来自全国各地的著名科学家、教授以及科学和教育部门负责人参加的科学和教育工作座谈会。在这次会议上,复出不久的邓小平果断决策——恢复中断10年之久的全国统一高考制度。

她就是苏明娟,希望工程的形象代表!她和许许多多的贫困山区的孩子一样无钱上学,那双渴望知识的“大眼睛”打动了无数热心于希望工程事业的人。多年来苏明娟和所有接受希望工程捐助的学子一样,受到了社会方方面面的关爱,从而顺利地完成了小学、初中、高中的学业。她学习勤奋努力, 顺利地考入安徽大学。

邓小平同志为“希望工程”题词(1990年9月5日)

安徽大学就读的苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”)2005年大学毕业,走上了工作岗位。

新闻:明年全免西部农村义务教育学杂费 从2006年开始,全部免除西部地区农村义务教育阶段学生学杂费,2007年扩大到中部和东部地区;对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费。

请思考:党和国家为什么要提出“科教兴国”战略?

①科技是第一生产力,是实现社会主义现代化的根本动力。

②科技的进步,经济的发展取决于劳动者的素质,在于培养人才。

③教育是培养科技人才的基地。

请思考:为了”根本大计”我们对中国教育应该思考些什么

1.坚决实施”三个面向””四有”新人的方针和义务教育法,依法治教

2.把基础教育放在更加重要的战略地位:加大基础教育的投入,鼓励社会力量办学,推动农村义务教育,促进贫困地区和少数民族地区义务教育的发展

3.推动高等教育持续发展,国家着手实施发展高等教育的“211工程”计划

4.在西部大开发的形势下,加大对西部地区教育发展的力度。

1.20世纪90年代以来党和政府把教育事业摆在优先发展的地位,提出的战略是

A.科教兴国

B.教育革命 C.三个面向

D.信息高速公路

A

第四环节:课堂学习效果检测。

2、中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在

A. 过渡时期 B. 十年探索时期

C. “文革”十年时期

D. 改革开放时期

B

3.对党和政府加大西部地区教育发展的表述正确的是( )

①增加少数民族地区教育经费 ②国家出资支持西部20所高校建设 ③在西部80多个县建立职业教育中心 ④进一步实施东西部对口支援

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

C

4.阅读《1957-1977年中国高等教育发展对照表》

年份 1957 1960 1965 1971 1997

学校 229所 1289所 434所 328所 2170所

④对我国高等教育所经历的曲折发展,你有何感想?

回答:

①1957-1960年高校数量显著增多,原因是什么?

②1960-1971年高校数量大幅度减少,原因又是什么?

③1971-1997年高校数量又大幅度增加,原因何在?

“教育大跃进”造成。

“文化大革命”的影响。

国家对教育工作进行拨乱反正。推进教育改革,提高办学质量和效益,坚持科教兴国战略,优先发展教育事业。

必须重视教育和按教育规律办事。

阅读下列材料:

材料一:科研是靠教育输送人才的,一定要把教育办好。

——邓小平的《关于科学和教育工作的几点意见》

材料二:我知道科学、教育是难搞的,但是我自告奋勇来抓。不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话。 ——邓小平的《教育战线的拨乱反正问题》

材料三:科技进步、经济繁荣和社会发展,从根本上说取决于提高劳动者的素质,培养大批人才。我们必须把教育摆在优先发展的战略地位,努力提高全民族的思想道德和科学文化水平,这是实现我国现代化的根本大计。——江泽民在中共十四大上的报告

请回答:

(1)据材料一、二回答,邓小平是如何看待教育、科技与现代化建设三者之间的关系的?

(2)依据材料三,归纳、江泽民报告的主要观点。

(3)简要概括上述三则材料的相同观点。

(4)从20世纪末以来,国家把基础教育放在更加重要的战略地位,具体做法主要有哪些?

(1)发展教育为科学研究提供人才;科学和教育的发展是现代化建设的基础。

(2)科技进步、经济繁荣和社会发展都离不开教育,要优先发展教育。

(3)把发展教育看成是实现现代化的关键环节。

(4)①加大对基础教育的投入。②鼓励社会办学。 ③推动农村义务教育,促进贫困地区和少数民族地区义务教育的发展。④全面贯彻党的教育方针,大力实施素质教育。⑤加快课程教材改革,全面提高教育质量

第五环节:预习新课

第三节:科技的发展与成就

一、科研的起步与国力的展示:

1、起步的背景:

2、政府措施:

3、文革前的科技成就:表现,地位

二、“科学技术是第一生产力”的提出:

1、背景:

2、提出:

3、意义:

三、走向世界的中国科技:

1、原因

2、表现:

3、意义:

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史