第23课《孟子》三章《得道多助失道寡助》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 第23课《孟子》三章《得道多助失道寡助》课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-15 18:30:23 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

得道多助,

失道寡助

施行

少

“道”即指仁政。“得道”就是施行仁政。

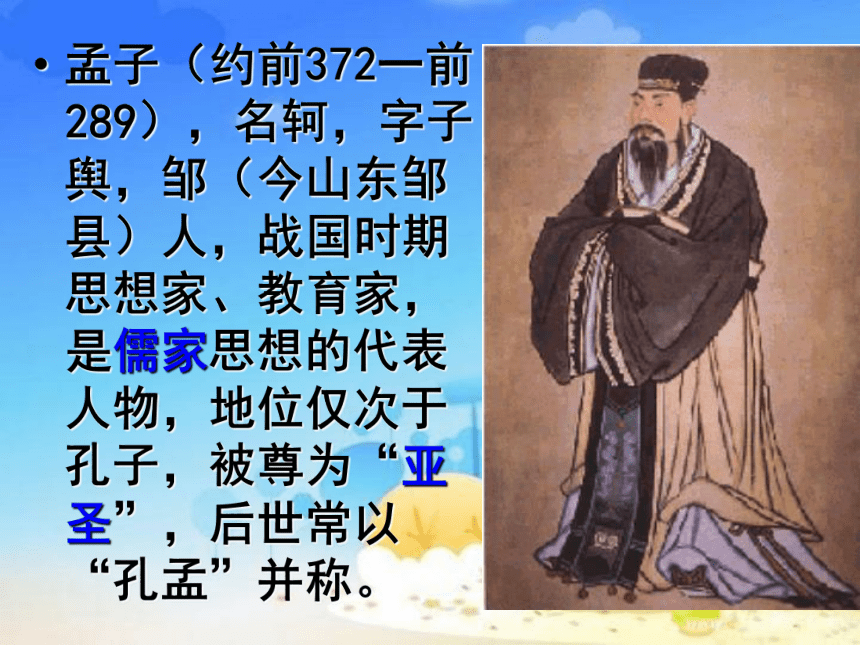

孟子(约前372一前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

孟子生活在兼并战争激烈的战国中期,在孔子的“仁”学基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张行“仁政”以统一天下,曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用。退而与弟子著书立说。其言论和行动的记载,保存在《孟子》一书中,此书不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专集。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子及其弟子的言行、政治主张、哲学主张、个人修养,伦理道德等思想观点和政治活动的书。共七篇,是孟子和他的弟子万章等合著的。与《论语》、《大学》、《中庸》合称四书。

性本善

施仁政

行王道

民贵君轻

孟子的思想

本文选自《孟子?公孙丑下》是一篇短论,论述了战争中民心向背的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

研读课文,根据注释加以翻译

天时不如地利,地利不如人和。

天时:有利于作战的天气、时令。

地利:有利于作战的地理形势。

人和:指作战中的人心所向,内部团结

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

摆出观点,提挈全文。

孟子用“天时”“地利”“人和”来概括有利于作战的各种客观条件和主观条件。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

三里之城:方圆三里的内城。

郭:古义:外城。

今义:姓氏

环而1攻之而2不胜:环,围。而1:表顺

接;而2,表转折,却。

夫环而攻之:夫fú,句首发语词。

是:古义:这

今义:判断动词

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

译文:(比如一座)方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。包围起来攻打它,一定是得到有利于作战的天气、时令了,这样却不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

讨论:这一层摆出了什么论据?有何作用?

围攻一座小城但不能取胜。论证了中心论点的前半部分内容:“天时不如地利“,强调了“地利”重要性。

从进攻一方的失利论证“天时不如地利”。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

城:城墙

池:护城河。

兵革:泛指武器装备。兵,兵器。革,甲衣。 坚利:坚固锋利。

米粟(sù):指粮食。

多:充足

委而去之:弃城而逃。

委,古义:放弃。

今义:委任

去,古义:离开

。今义:到……去

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

译文:城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备也并不是不坚固锋利,粮食供给也并不是不充足,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为有利于作战的地理条件,也比不上人心向背、内部团结啊。

从防御一方的失利论证“地利不如人和”。

2、这一层运用了什么修辞方法?句式上有何特点?讨论其作用?

运用了排比的修辞手法和双重否定句式。从多个方面强调守城一方占尽地利,但结果却弃城而逃,从而有力证明了“人和”的重要。整齐的句式,使得文章气势奔放,具有很强的说服力。

1、这一层摆出了什么论据?有何作用?

"城高池深、兵利革坚、米粟充足但弃城而逃”,论证中心论点的后半部分内容:“地利不如人和”,突出人和的重要性。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

域民不以封疆之界

域:

古义:限制。

今义:地域

以:凭,靠。

本句话的意思是:使人民定居下来(不迁移到别的地方去),不能靠划定的边疆的界限。

固国:巩固国防。

威:威摄。兵革之利,武器的强大。

寡助之至:之,动词,到。至,极点。

亲戚畔之:亲戚

畔,通“叛”,背叛。

之:他,代词。

天下顺之:顺,归顺,服从。

故君子有不战:故,所以。有不战,不战则已。

古义:内亲外戚

今义:因婚姻联成的关系

译文:

所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,威慑天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。

从治理国家方面,深入论证“得道”,即“得人和”则“战必胜”。

问题互研:【一】

“人和”与本层所说的“得道”是什么关系?

道”即指仁政。“得道”就是施仁政。施行仁政则“多助”,“多助”则“天下顺之”,这就是“人和”,即得到人民的支持和拥护。

讨论

1、划出本层的排比句,说说其作用。

从反面推论,指出“城民”“固国”“威天

下”应当依靠“人和”,有很强的说服力

2、在此基础上,作者得出什么结论?

得道者多助,失道者寡助

3、“人和”的实质是什么?

在于“得道”,即施行仁政,取得人民的支持和拥护。

4、本层作者运用了什么论证方法?

对比论证

5、本层在全文中有何作用?

总结全文,

深化论点

问题互研【二】

本文的论证思路是什么?

答:本文先摆出观点,然后用概括性很强的战例加以证明,说明战争需要人和;接着从理论上进行论证,类推出治国也需要人和;最后,得出“得道者多助,失道者寡助”这一结论。阐明了“人和”的实质。(以得“人和”的君子“战必胜矣”作结论,突出的说明“人和”是决定战争胜负最主要的条件。)

论点:天时不如地利,地利不如人和

论据

{

进攻

——

天时不如地利

防御

——

地利不如人和

→

↓

类推

{

}

战争需要“人和”

域民

固国

威天下

——————

治国需要“人和”

↓

结论

得道多助,失道寡助

战争事例

治国道理

结构图解

天时不如地利

地利不如人和

攻方失利

天时不如地利

守方失利

地利不如人和

得道多助

失道寡助

“仁政”

举例

道理

域民

固国

威天下

战争

治国

《得道多助,失道寡助》一文主旨十分明确,突出强调“人和”的重要性,“人和”是克敌制胜的首要条件,具体地说,就是阐明战争的胜败主要取决于人心的向背,而人心的向背,又取决于统治者是否“得道”。从战争谈起,最终归结到如何治国平天下。

小结

艺术特色:

1、层次清楚,结构完整,论证严密,并使用类比论证,善于说理。

2、运用排比、对偶、顶真等修辞手法,气势磅礴,具有极强的说服力、感召力。

排比

如:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

对偶

如:得道者多助,失道者寡助。

顶真

如:天时不如地利,地利不如人和。

你知道孟子的有关故事或语录吗?

孟子语录:

老吾老,以及人之老;

幼吾幼,以及人之幼。

尽信书,则不如无书。

穷不失义,故士得己焉;

达不离道,故民不失望焉。

孟子的故事

孟母三迁

孟母断机杼

孟子小的时候,放学回家,他的母亲正在织布(见他回来)问道:“学习怎么样了?”孟子(漫不经心地)说:“跟过去一样。”孟母(见他无所谓的样子,十分恼火)用剪刀剪断织好的布。孟子害怕极了,就问他母亲这样做的原因。孟母说:“你荒废学业,如同我剪断这布一样。有德行的人学习是为了树立名声,多问才能增长知识。所以平时能安宁,做起事来就可以避免于祸害。现在荒废了学业,就不免于做下贱的劳役,而且难于避免祸患。这和依靠织布而生存有什么不一样的呢?假如中途废弃而不做,哪能使她的丈夫和儿子有衣服穿并且长期不缺乏粮食呢?女人如果荒废了生产家里需要的生活必需品,男人放松了自己的修养和德行,那么一家人不做强盗小偷就只能做奴隶劳役了!”孟子吓了一跳,自此,孟子从早到晚勤奋学习不休息,把子思当做老师,终于成了天下有大学问的人。

项羽的巨鹿之战

韩信的背水一战

充分调动和发挥了人的主观能动性

秦王朝施行暴政,使“天下苦秦久矣”,导致陈胜吴广起义,秦王朝灭亡

二人同心,其力断金

人心齐,泰山移

众人拾柴火焰高

单丝不成线,独木不成林

朗读课文,注意读出文章的节奏和气势。

例:

域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。

字词小结

1.古今异义。

郭 古义:外城

七里之郭

今义:姓氏

池 古义:护城河

池非不深也

今义:池塘

去 古义:离开

委而去之

今义:到……去

亲戚 古义:内亲外戚

亲戚畔之

今义:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。

委 古义:放弃

委而去之

今义:委任

域 古义:界限,限制

域民不以封疆之界

今义:地域

是 古义:这

是天时不如地利也

今义:判断动词

2.通假字。

畔通“叛”,背叛。亲戚畔之。

3.虚词。

之

代词

他

亲戚畔之

助词

的

三里之城

动词

到

寡助之至

而

表并列

并且

泉香而酒冽

表修饰

着、地

夫环而攻之

表转折

却、但是

攻之而不胜

课

堂

练

习

1.指出下列

“之”的不同用法

1)三里之城,七里之郭(

)

2)环而攻之而不胜(

)

3)委而去之(

)

4)寡助之至(

)

5)亲戚畔之(

)

助词“的”

代词,指代“小城”

代词,代那座城池

动词“到”

代词,代指“失道”“寡助之至”的人

2.指出下列各句的通假字。

1)亲戚畔之

__通___

2)曾益其所不能

__通___

3)入则无法家拂士

__通___

4)困于心,衡于虑

__通___

畔

叛

曾

增

拂

弼

衡

横

3.指出下列加色词语的古今义。

1)池非不深也

古___

今____

2)委而去之

古___

今____

3)域民不以封疆之界

古___

今___

护城河

池塘

放弃

委任

界限,限制

地域

5、“故君子有不战,战必胜矣

”正确的翻译是(

)

A.所以君子不战则已,战就一定胜利。

B.所以君子不喜欢战斗,可打仗就能够胜利。

C.所以君子见机行事,打不胜就不打,打得胜才打。

D.因为君子不主张战争,所以他打仗就一定胜利。

A

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

(比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不坚固锋利,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心向背、内部团结啊。

所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,兄弟骨肉也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。

得道多助,

失道寡助

施行

少

“道”即指仁政。“得道”就是施行仁政。

孟子(约前372一前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

孟子生活在兼并战争激烈的战国中期,在孔子的“仁”学基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张行“仁政”以统一天下,曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用。退而与弟子著书立说。其言论和行动的记载,保存在《孟子》一书中,此书不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专集。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子及其弟子的言行、政治主张、哲学主张、个人修养,伦理道德等思想观点和政治活动的书。共七篇,是孟子和他的弟子万章等合著的。与《论语》、《大学》、《中庸》合称四书。

性本善

施仁政

行王道

民贵君轻

孟子的思想

本文选自《孟子?公孙丑下》是一篇短论,论述了战争中民心向背的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

研读课文,根据注释加以翻译

天时不如地利,地利不如人和。

天时:有利于作战的天气、时令。

地利:有利于作战的地理形势。

人和:指作战中的人心所向,内部团结

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

摆出观点,提挈全文。

孟子用“天时”“地利”“人和”来概括有利于作战的各种客观条件和主观条件。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

三里之城:方圆三里的内城。

郭:古义:外城。

今义:姓氏

环而1攻之而2不胜:环,围。而1:表顺

接;而2,表转折,却。

夫环而攻之:夫fú,句首发语词。

是:古义:这

今义:判断动词

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

译文:(比如一座)方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。包围起来攻打它,一定是得到有利于作战的天气、时令了,这样却不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

讨论:这一层摆出了什么论据?有何作用?

围攻一座小城但不能取胜。论证了中心论点的前半部分内容:“天时不如地利“,强调了“地利”重要性。

从进攻一方的失利论证“天时不如地利”。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

城:城墙

池:护城河。

兵革:泛指武器装备。兵,兵器。革,甲衣。 坚利:坚固锋利。

米粟(sù):指粮食。

多:充足

委而去之:弃城而逃。

委,古义:放弃。

今义:委任

去,古义:离开

。今义:到……去

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

译文:城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备也并不是不坚固锋利,粮食供给也并不是不充足,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为有利于作战的地理条件,也比不上人心向背、内部团结啊。

从防御一方的失利论证“地利不如人和”。

2、这一层运用了什么修辞方法?句式上有何特点?讨论其作用?

运用了排比的修辞手法和双重否定句式。从多个方面强调守城一方占尽地利,但结果却弃城而逃,从而有力证明了“人和”的重要。整齐的句式,使得文章气势奔放,具有很强的说服力。

1、这一层摆出了什么论据?有何作用?

"城高池深、兵利革坚、米粟充足但弃城而逃”,论证中心论点的后半部分内容:“地利不如人和”,突出人和的重要性。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

域民不以封疆之界

域:

古义:限制。

今义:地域

以:凭,靠。

本句话的意思是:使人民定居下来(不迁移到别的地方去),不能靠划定的边疆的界限。

固国:巩固国防。

威:威摄。兵革之利,武器的强大。

寡助之至:之,动词,到。至,极点。

亲戚畔之:亲戚

畔,通“叛”,背叛。

之:他,代词。

天下顺之:顺,归顺,服从。

故君子有不战:故,所以。有不战,不战则已。

古义:内亲外戚

今义:因婚姻联成的关系

译文:

所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,威慑天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。

从治理国家方面,深入论证“得道”,即“得人和”则“战必胜”。

问题互研:【一】

“人和”与本层所说的“得道”是什么关系?

道”即指仁政。“得道”就是施仁政。施行仁政则“多助”,“多助”则“天下顺之”,这就是“人和”,即得到人民的支持和拥护。

讨论

1、划出本层的排比句,说说其作用。

从反面推论,指出“城民”“固国”“威天

下”应当依靠“人和”,有很强的说服力

2、在此基础上,作者得出什么结论?

得道者多助,失道者寡助

3、“人和”的实质是什么?

在于“得道”,即施行仁政,取得人民的支持和拥护。

4、本层作者运用了什么论证方法?

对比论证

5、本层在全文中有何作用?

总结全文,

深化论点

问题互研【二】

本文的论证思路是什么?

答:本文先摆出观点,然后用概括性很强的战例加以证明,说明战争需要人和;接着从理论上进行论证,类推出治国也需要人和;最后,得出“得道者多助,失道者寡助”这一结论。阐明了“人和”的实质。(以得“人和”的君子“战必胜矣”作结论,突出的说明“人和”是决定战争胜负最主要的条件。)

论点:天时不如地利,地利不如人和

论据

{

进攻

——

天时不如地利

防御

——

地利不如人和

→

↓

类推

{

}

战争需要“人和”

域民

固国

威天下

——————

治国需要“人和”

↓

结论

得道多助,失道寡助

战争事例

治国道理

结构图解

天时不如地利

地利不如人和

攻方失利

天时不如地利

守方失利

地利不如人和

得道多助

失道寡助

“仁政”

举例

道理

域民

固国

威天下

战争

治国

《得道多助,失道寡助》一文主旨十分明确,突出强调“人和”的重要性,“人和”是克敌制胜的首要条件,具体地说,就是阐明战争的胜败主要取决于人心的向背,而人心的向背,又取决于统治者是否“得道”。从战争谈起,最终归结到如何治国平天下。

小结

艺术特色:

1、层次清楚,结构完整,论证严密,并使用类比论证,善于说理。

2、运用排比、对偶、顶真等修辞手法,气势磅礴,具有极强的说服力、感召力。

排比

如:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

对偶

如:得道者多助,失道者寡助。

顶真

如:天时不如地利,地利不如人和。

你知道孟子的有关故事或语录吗?

孟子语录:

老吾老,以及人之老;

幼吾幼,以及人之幼。

尽信书,则不如无书。

穷不失义,故士得己焉;

达不离道,故民不失望焉。

孟子的故事

孟母三迁

孟母断机杼

孟子小的时候,放学回家,他的母亲正在织布(见他回来)问道:“学习怎么样了?”孟子(漫不经心地)说:“跟过去一样。”孟母(见他无所谓的样子,十分恼火)用剪刀剪断织好的布。孟子害怕极了,就问他母亲这样做的原因。孟母说:“你荒废学业,如同我剪断这布一样。有德行的人学习是为了树立名声,多问才能增长知识。所以平时能安宁,做起事来就可以避免于祸害。现在荒废了学业,就不免于做下贱的劳役,而且难于避免祸患。这和依靠织布而生存有什么不一样的呢?假如中途废弃而不做,哪能使她的丈夫和儿子有衣服穿并且长期不缺乏粮食呢?女人如果荒废了生产家里需要的生活必需品,男人放松了自己的修养和德行,那么一家人不做强盗小偷就只能做奴隶劳役了!”孟子吓了一跳,自此,孟子从早到晚勤奋学习不休息,把子思当做老师,终于成了天下有大学问的人。

项羽的巨鹿之战

韩信的背水一战

充分调动和发挥了人的主观能动性

秦王朝施行暴政,使“天下苦秦久矣”,导致陈胜吴广起义,秦王朝灭亡

二人同心,其力断金

人心齐,泰山移

众人拾柴火焰高

单丝不成线,独木不成林

朗读课文,注意读出文章的节奏和气势。

例:

域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。

字词小结

1.古今异义。

郭 古义:外城

七里之郭

今义:姓氏

池 古义:护城河

池非不深也

今义:池塘

去 古义:离开

委而去之

今义:到……去

亲戚 古义:内亲外戚

亲戚畔之

今义:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。

委 古义:放弃

委而去之

今义:委任

域 古义:界限,限制

域民不以封疆之界

今义:地域

是 古义:这

是天时不如地利也

今义:判断动词

2.通假字。

畔通“叛”,背叛。亲戚畔之。

3.虚词。

之

代词

他

亲戚畔之

助词

的

三里之城

动词

到

寡助之至

而

表并列

并且

泉香而酒冽

表修饰

着、地

夫环而攻之

表转折

却、但是

攻之而不胜

课

堂

练

习

1.指出下列

“之”的不同用法

1)三里之城,七里之郭(

)

2)环而攻之而不胜(

)

3)委而去之(

)

4)寡助之至(

)

5)亲戚畔之(

)

助词“的”

代词,指代“小城”

代词,代那座城池

动词“到”

代词,代指“失道”“寡助之至”的人

2.指出下列各句的通假字。

1)亲戚畔之

__通___

2)曾益其所不能

__通___

3)入则无法家拂士

__通___

4)困于心,衡于虑

__通___

畔

叛

曾

增

拂

弼

衡

横

3.指出下列加色词语的古今义。

1)池非不深也

古___

今____

2)委而去之

古___

今____

3)域民不以封疆之界

古___

今___

护城河

池塘

放弃

委任

界限,限制

地域

5、“故君子有不战,战必胜矣

”正确的翻译是(

)

A.所以君子不战则已,战就一定胜利。

B.所以君子不喜欢战斗,可打仗就能够胜利。

C.所以君子见机行事,打不胜就不打,打得胜才打。

D.因为君子不主张战争,所以他打仗就一定胜利。

A

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

(比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不坚固锋利,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心向背、内部团结啊。

所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,兄弟骨肉也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读