教科版2017 科学三年级上册全册(教案)

文档属性

| 名称 | 教科版2017 科学三年级上册全册(教案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-09-15 12:15:19 | ||

图片预览

文档简介

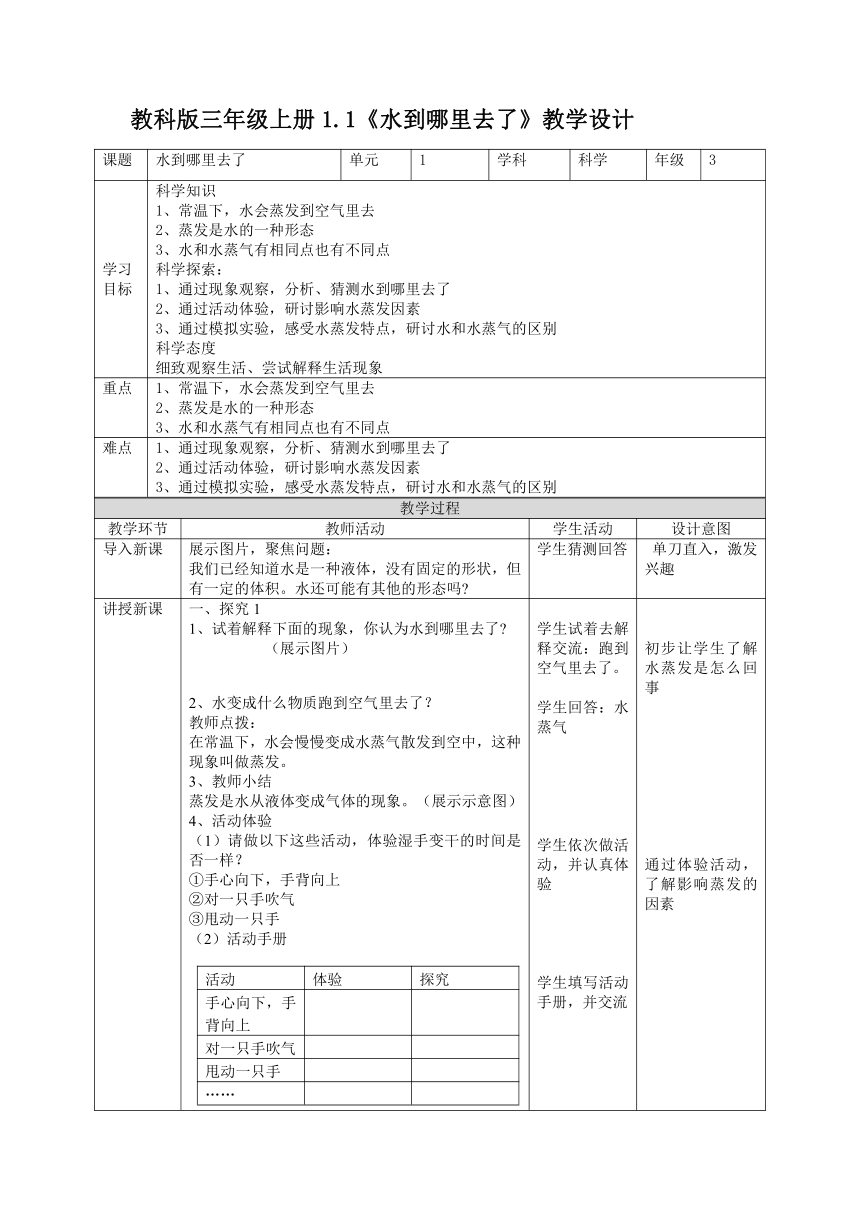

教科版三年级上册1.1《水到哪里去了》教学设计

课题

水到哪里去了

单元

1

学科

科学

年级

3

学习目标

科学知识1、常温下,水会蒸发到空气里去2、蒸发是水的一种形态3、水和水蒸气有相同点也有不同点科学探索:1、通过现象观察,分析、猜测水到哪里去了2、通过活动体验,研讨影响水蒸发因素3、通过模拟实验,感受水蒸发特点,研讨水和水蒸气的区别科学态度细致观察生活、尝试解释生活现象

重点

1、常温下,水会蒸发到空气里去2、蒸发是水的一种形态3、水和水蒸气有相同点也有不同点

难点

1、通过现象观察,分析、猜测水到哪里去了2、通过活动体验,研讨影响水蒸发因素3、通过模拟实验,感受水蒸发特点,研讨水和水蒸气的区别

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

展示图片,聚焦问题:我们已经知道水是一种液体,没有固定的形状,但有一定的体积。水还可能有其他的形态吗?

学生猜测回答

单刀直入,激发兴趣

讲授新课

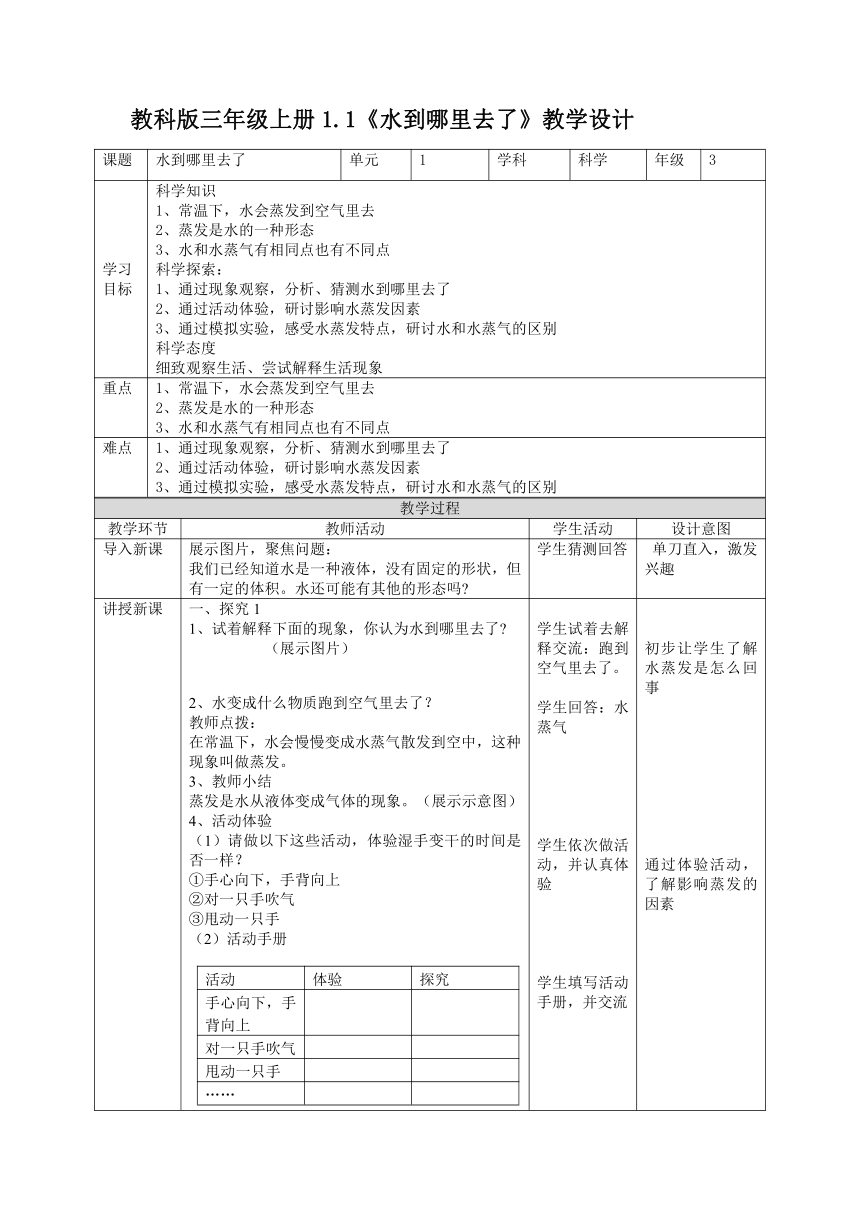

一、探究11、试着解释下面的现象,你认为水到哪里去了?(展示图片)2、水变成什么物质跑到空气里去了?教师点拨:在常温下,水会慢慢变成水蒸气散发到空中,这种现象叫做蒸发。3、教师小结蒸发是水从液体变成气体的现象。(展示示意图)4、活动体验(1)请做以下这些活动,体验湿手变干的时间是否一样?①手心向下,手背向上②对一只手吹气③甩动一只手(2)活动手册活动体验探究手心向下,手背向上对一只手吹气甩动一只手……(3)教师小结:影响蒸发快慢的因素①液体的温度②液体的表面积③液体表面上方空气的流动速度二、探索2说一说我们在生活中还遇到过哪些类似现象?教师点拨:①水洼的水会变干涸②煮食物时,锅里的水越来越少③晾干衣服④吹干湿发……三、探索3:模拟实验1、导入用实验证明我们的解释。2、工具与材料

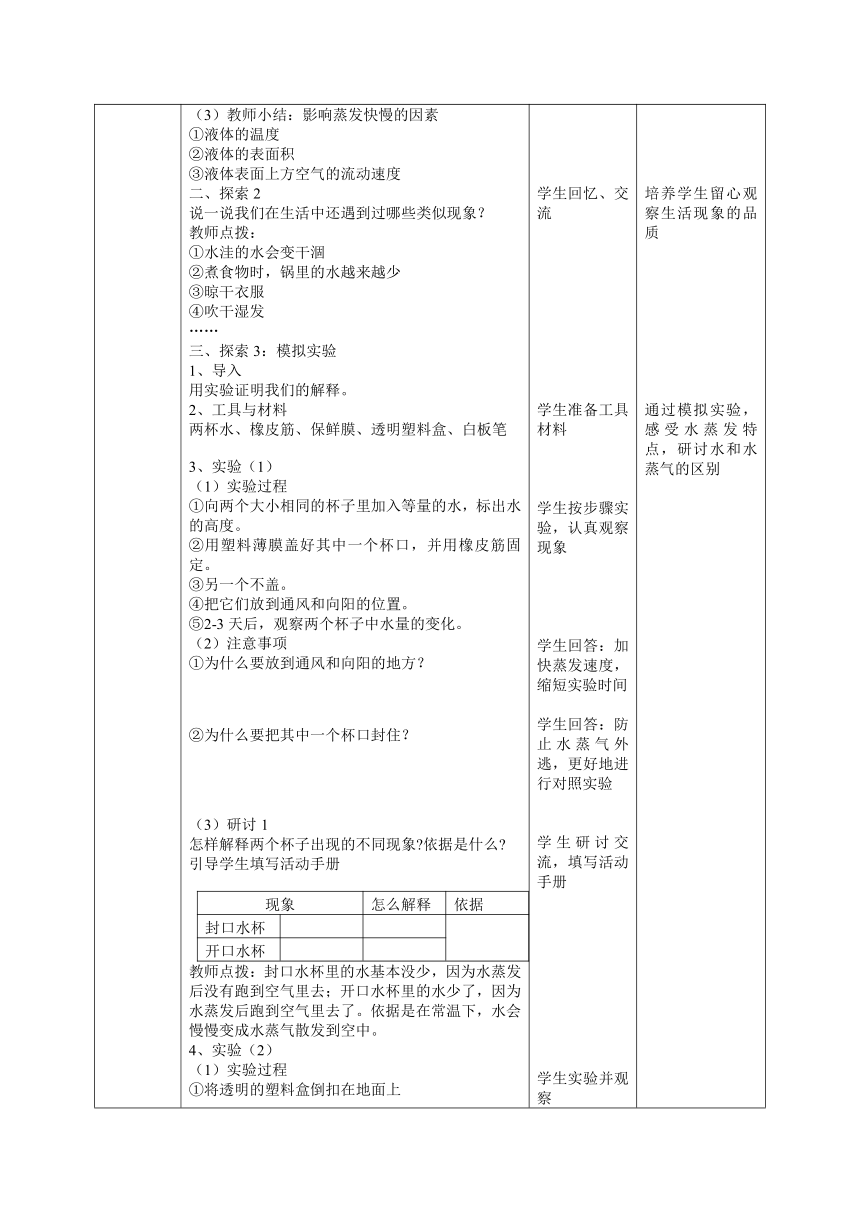

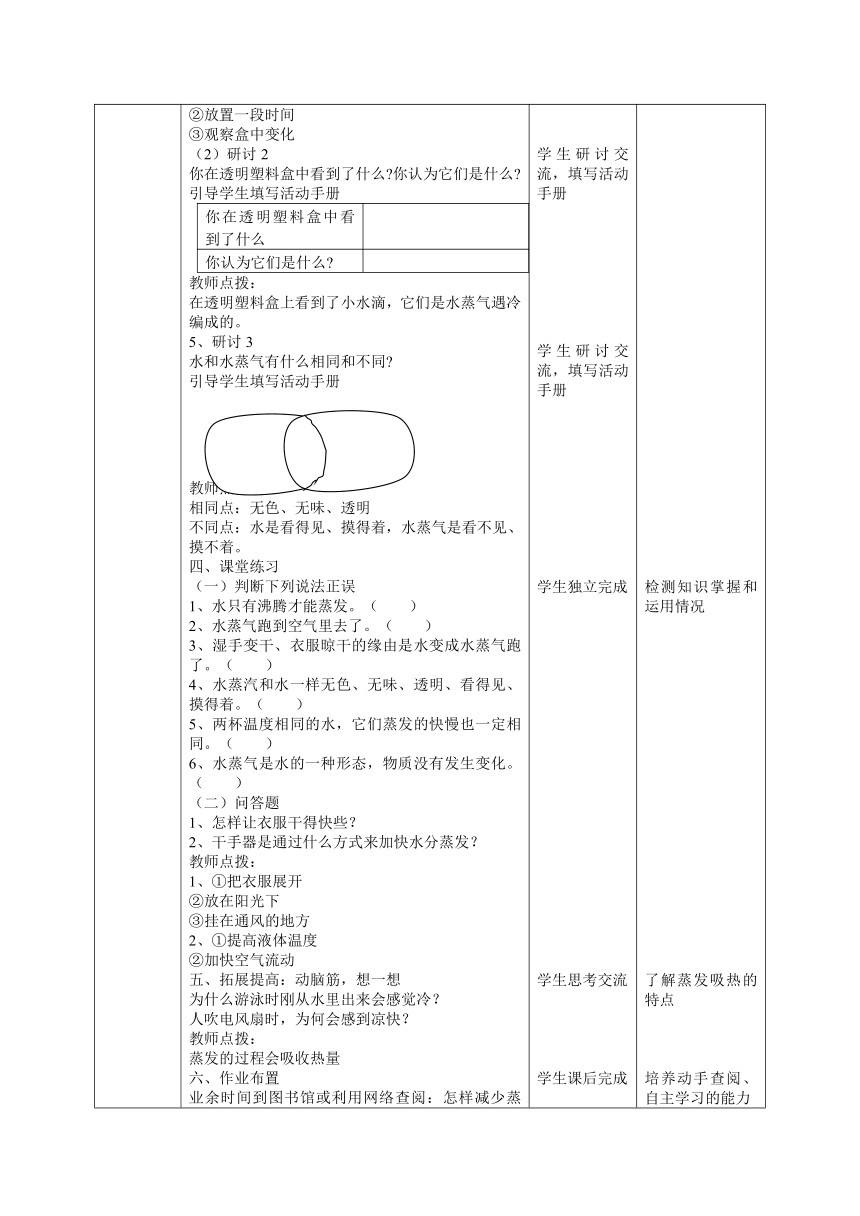

两杯水、橡皮筋、保鲜膜、透明塑料盒、白板笔3、实验(1)(1)实验过程①向两个大小相同的杯子里加入等量的水,标出水的高度。②用塑料薄膜盖好其中一个杯口,并用橡皮筋固定。③另一个不盖。④把它们放到通风和向阳的位置。⑤2-3天后,观察两个杯子中水量的变化。(2)注意事项①为什么要放到通风和向阳的地方?②为什么要把其中一个杯口封住?(3)研讨1怎样解释两个杯子出现的不同现象?依据是什么?引导学生填写活动手册现象怎么解释依据封口水杯开口水杯教师点拨:封口水杯里的水基本没少,因为水蒸发后没有跑到空气里去;开口水杯里的水少了,因为水蒸发后跑到空气里去了。依据是在常温下,水会慢慢变成水蒸气散发到空中。4、实验(2)(1)实验过程①将透明的塑料盒倒扣在地面上②放置一段时间③观察盒中变化(2)研讨2你在透明塑料盒中看到了什么?你认为它们是什么?引导学生填写活动手册你在透明塑料盒中看到了什么你认为它们是什么?教师点拨:在透明塑料盒上看到了小水滴,它们是水蒸气遇冷编成的。5、研讨3水和水蒸气有什么相同和不同?引导学生填写活动手册教师点拨:相同点:无色、无味、透明不同点:水是看得见、摸得着,水蒸气是看不见、摸不着。四、课堂练习(一)判断下列说法正误1、水只有沸腾才能蒸发。(

)2、水蒸气跑到空气里去了。(

)3、湿手变干、衣服晾干的缘由是水变成水蒸气跑了。(

)4、水蒸汽和水一样无色、无味、透明、看得见、摸得着。(

)5、两杯温度相同的水,它们蒸发的快慢也一定相同。(

)6、水蒸气是水的一种形态,物质没有发生变化。(

)(二)问答题1、怎样让衣服干得快些?2、干手器是通过什么方式来加快水分蒸发?教师点拨:1、①把衣服展开

②放在阳光下

③挂在通风的地方2、①提高液体温度

②加快空气流动五、拓展提高:动脑筋,想一想为什么游泳时刚从水里出来会感觉冷?人吹电风扇时,为何会感到凉快?教师点拨:蒸发的过程会吸收热量六、作业布置业余时间到图书馆或利用网络查阅:怎样减少蒸发?

学生试着去解释交流:跑到空气里去了。学生回答:水蒸气学生依次做活动,并认真体验学生填写活动手册,并交流学生回忆、交流学生准备工具材料学生按步骤实验,认真观察现象学生回答:加快蒸发速度,缩短实验时间学生回答:防止水蒸气外逃,更好地进行对照实验学生研讨交流,填写活动手册学生实验并观察学生研讨交流,填写活动手册学生研讨交流,填写活动手册学生独立完成学生思考交流学生课后完成

初步让学生了解水蒸发是怎么回事通过体验活动,了解影响蒸发的因素培养学生留心观察生活现象的品质通过模拟实验,感受水蒸发特点,研讨水和水蒸气的区别检测知识掌握和运用情况了解蒸发吸热的特点培养动手查阅、自主学习的能力

课堂小结

通过本节课的学习,我们知道水蒸气是水的另一种形态,水蒸发后变成水蒸气跑到空气里去了,同时又知道水蒸气和水都是无色、无味、透明的,但水可以看得见、摸得着,水蒸气是看不见、摸不到的。在活动体验中,研讨水蒸发特点和影响蒸发快慢的因素,培养了我们细致观察生活、尝试解释生活现象的科学态度。

总结课堂

板书

蒸发水

水蒸气(液体)

吸热

(气体)

板书设计

2019教科版小学科学三年级上册:2.水沸腾了

教案教学设计

2、水沸腾了

〈

〉(

【学习内容】

新2019教科版三年上册第一单元第二课《水沸腾了》

【学习目标】

科学概念目标

沸腾是水受热超过一定温度时发生的剧烈的汽化现象,沸腾过程中水的温度不再发生变化。

科学探究目标

1.探究活动中,通过猜测、观察、实验、研讨等发现事实,发展思维。

2.利用文字、图表、图画等方式描述观察、实验结果,并对结果进行分析。

3.探究活动中,发展观察能力、归纳能力和表达能力。

科学态度目标

1.形成尊重事实、重视证据的科学态度。

2.发展愿意与他人合作,乐于交流的学习态度。

科学、技术、社会与环境目标

认识到水是地球上十分重要的资源,形成保护水,珍爱生命的情感、态度与价值观

【学习重点】

培养学生的实验能力,观察时要抓住沸腾时的主要特点及发生沸腾现象的顺序来进行观察。同时,培养学生的语言表达能力,让学生描述看到的现象,培养学生的归纳能力等。

【学习难点】

教学仪器的组装,使用仪器时的讲解示范,学生使用仪器时教师的指导。

【学习准备】

为学生准备:学生活动手册;小组准备:三角架、石棉网、烧杯、酒精灯、温度计、硬纸盖、水、时钟、湿抹布。

教师准备:漏斗、塑料袋、教学课件。

【学习流程】

一、聚焦

1、同学们,你在家里烧过开水吗(出示书中的第一幅烧水的图片或是几幅翻滚的火锅的图片)?请你说说水烧开时有什么现象发生?。家里的锅是不透明的,现在,我们就把这个现象搬到实验室里,来研究一下(出示图中烧水的实验装置)。这样,我们会看得清楚一些。

2、请同学们思考一下:如果我们不停地给杯子里的水加热,会出现什么情况?

二、探索

1.说一说或画一画我们对这个问题的看法

请同学们回答(这里我采用让学生说一说的方式):

讲解:当水加热到有大量的气泡冒出水面时就是水沸腾的现象(板书:《水沸腾》)。那么水沸腾有哪些秘密呢?我们就来实验一下。

2.给烧杯里的水加热,观察和记录水在加热过程中的变化。

(1).识实验器材和使用方法

1).介绍:三角架、石棉网、烧杯

2).讲解酒精灯的使用方法:

A、使用酒精灯时,先要检查灯芯,如果灯芯顶端不平或已烧焦,需要剪去少使其平整,然后检查灯里有无酒精,灯里酒精的体积应大于酒精灯容积的

1/4,少于

2/3。在使用酒精灯时,应注意,绝对禁止用酒精灯引烧另一盏酒精灯,而应用燃着的火柴或木条来引燃;用完酒精灯,必须用灯帽盖灭,最好要盖两次,不可用嘴去吹灭,否则可能将火焰沿灯颈压入灯内,引起着火或爆炸。不要碰倒酒精灯,万一洒出的酒精在桌上燃烧起来,不要惊慌,应立即用湿抹布扑盖。

B.给物质加热

酒精灯灯焰分外焰、内焰、焰心三部分,在给物质加热时,应用外焰加热,因为外焰温度最高。

3).温度计的使用方法

A.手拿着温度计的上端,温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中,不要碰到容器底或容器壁。

B.温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,待温度计的示数稳定后再读数。

C.读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与温度计中液柱的上表面相平。

(教师要边讲解边示范,也可以用微课的形式或是视频播放来进行讲解。)

4).安全教育

使用酒精灯和温度计时要注意安全教育。用课件出示书中的提示:

A.一定要在老师的指导下使用酒精灯。

B.不能用燃着的酒精灯点燃其他酒精灯。

C.熄灭酒精灯时要用灯帽盖灭,不能用嘴吹。

D.加热后的烧杯、三脚架在相当长的一段时间内

仍然是很烫的,不要用手触摸。

三、研讨

1.实验一:水在加热过程中发生了哪些变化?

1).出示:(活动手册表格)

1、加热过程中水的变化

时间

0

分钟

2

分钟

4

分钟

6

分钟

8

分钟

温度计的示数

水的变化

2).先进行猜测,然后每组在实验时填写一份活动手册里的记录单

3).学生实验,教师巡视指导

4).学生汇报

5).师生总结

水在没加温时是常温,当水温上升到

100

摄氏度时开始沸腾,继续加温则水的温度保持在

100

摄氏度不变。

2.实验二:水在达到什么温度时沸腾?水沸腾的过程中我们看到了什么?出示:(活动手册表格)

水沸腾时的活动记录

水

沸

腾

水

沸

腾

时

水

沸

腾

时

时的温度

水

中

的

现像

水面的现象

1).先进行猜测,然后每组在实验时填写一份活动手册里的记录单

2).学生实验,教师巡视指导

3).学生汇报

4).师生总结

水沸腾的温度是

100

摄氏度;水中有很多气泡上升;气泡在水面破裂逬出水花,水面的水会不停翻滚;水面上会有大量的水气飞向空中。

四、.讲解

1.沸腾是水受热超过一定温度时发生的剧烈的汽化现象,沸腾过程中水的温度不再发生变化。(正常大气压下为

100℃)温度计

100

摄氏度就是以水沸腾时的温度为基础规定的。

2.水变成水蒸气后的体积有没有变化呢?

教师演示:将套有排空气体的塑料袋的漏斗放在沸腾的水面下,观察袋子的变化。(水蒸气将袋子鼓起)

1).说明了什么呢?

2).讲解:水变成水蒸气后,体积会变大。

五、小结

这节课,我们学会了什么呢?(师生共同总结)

2019教科版小学科学三年级上册:1-3《水结冰了》教案教学设计

3.水结冰了

【教材简析】

通过前面2节课的学习,学生已经知道水在一定条件下会变成水蒸气,水蒸气是一种无色无味的气体。沸腾是水受热超过一定温度时发生的剧烈的汽化现象,

沸腾过程中水的温度不再发生变化。本节课要研究水在什么条件下会结冰,以及水结冰后有哪些变化。水的这种变化是怎样产生的,即水是怎样结成冰的。

聚焦板块通过观察冬天湖面的冰和冬天房檐下冰的图片,初步体验冰和水的不同,引出如果一直让水的温度下降,会出现什么情况的问题。

探索板块,主要是通过学生活动,观察发现水结冰过程中试管里水温的变化过程,以及水结冰时,冰水混合物的温度长时间保持在

0℃时,水结冰后占据了更大的空间等。学生还认识到随着温度的变化,水的状态发生了变化,由水的液态——水变成了水的固态——冰。

通过研讨活动,学生可以认识到当环境温度低于

0℃,水的温度下降到

0℃时,开始结冰,从液体状态变成了固体状态。水在结冰过程中,要向周围放出热量。仔细观察还会发现烧杯外的水蒸气遇冷(0℃以下)液化成小水珠或凝结成霜。了解碎冰中加入食盐可以让冰在同温度下融化,这样有利于降低实验的温度,达到预期的效果。

拓展板块,通过让学生讨论水结冰这种现象给我们的生活带来了哪些好处和不便?使学生认识到水结冰这是一种常见的生活现象。再让学生想办法能把试管里的冰取出来,初步体会环境温度高起来时,冰可以融化成水。再提出固态的冰在什么条件下重新变成液态的水呢?引导学生尝试寻找冰融化成水的温度条件等。

【学情分析】

不少学生在平时生活中,已经有了这样的经验:水在一定的温度下能结成冰。甚至有的学生就已经知道了环境温度在很低的情况下,水能结成冰。但是,从什么温度开始结冰,水在结冰过程中,要向周围放出热量,学生的体验不多。

【教学目标】

科学概念目标

1.

当环境温度低于

0℃,水的温度下降到

0℃时,开始结冰,从液体状态变

成了固体状态。

2.

水在结冰过程中,要向周围放出热量。

科学探究目标

1.

观察、记录水结冰过程中的各种变化。

2.

观察、比较水和冰的相同点和不同点。

科学态度目标

1.

初步感受、体验物质状态的变化。

2.

乐于在实验观察活动中保持认真、细致的态度。

科学、技术、社会与环境目标

在自然环境中,水与冰可以相互转化。

【教学重难点】

重点:分析发现水结冰过程中的温度变化。

难点:初步建立水的形态变化与热量变化有关系的概念

【教学准备】

为学生准备:试管、清水、碎冰、水银温度计、烧杯、食盐、小勺、彩色橡皮筋、直尺、食用色素、学生活动手册等。

教师准备:各种冰的图片、热水、教学课件等。

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题(预设5分钟)

[材料准备:热水、水银温度计、各种冰的图片]

1.

出示一杯热水并测量水的温度

提问:如果我十分钟后再测这杯水的温度,温度会如何变化?(预设:温度会下降一些。)雪花老师小学资料制作微信:x3481913332

2.

出示几张各种冰的图片。

提问:如果一直让水的温度下降,会出现什么情况?(预设:会和室内温度一样。如果继续下降会怎样呢?水会结冰。)

3.揭示课题:水结冰了(板书)

二、探索:水结冰过程中的各种变化(预设15分钟)

[材料准备:试管、清水、碎冰、水银温度计、烧杯、食盐、小勺、彩色橡皮筋、直尺、食用色素、学生活动手册]

1.

引导学生充分表达自己的想法,后组织学生讨论本课的实验方法。提问:说一说我们对这个问题的想法?今天在教室里,我们可以怎么做实验?

2.学生相互合作,测量水结冰过程中温度的变化,同时体会变化过程中的热量变化。

在活动中,教师要提醒学生:(1).做两次标记:第一次是试管中倒入清水后(为了便于观察,可以在清水中滴一滴食用色素);第二次是试管中的水完全结冰后;两次用不同颜色橡皮筋标记;(2).温度计插入试管塞的小孔中,保持在中间的位置不能动,不要碰到试管壁;(3).仔细观察水结冰的变化过程,需要把试管经常拿出来观察是否开始结冰,当水开始结冰时,记录温度。(4).冰块尽可能碎一些,再加入一部分食盐(食盐多一些,降温速度快一些),有利于降低烧杯内冰水混合物的温度。(5).因为需要拿出来看,碎冰可能会使橡皮筋移动,所以需要直尺重新确定一下标记位置是否正确。

3.

出示活动手册第9页,明确实验要求,并记录观察比较水和冰有哪些相同点与不同点。

三、研讨:实验发现(预设15分钟)

[材料准备:结冰后的试管、碎冰内加食盐的烧杯、碎冰内不加食盐的烧杯、直尺、水银温度计]

1.学生反馈交流:水在什么条件下会结冰?

小结:当环境温度低于

0℃,水的温度下降到

0℃时,开始结冰,从液体状态变成了固体状态。水结冰时,冰水混合物的温度长时间保持在

0℃时。

2.提问:水结冰后有哪些变化?

水结冰后占据了更大的空间。

3.

冰还是水吗?

引发学生去思考冰和水是同一种物质。

4.为什么烧杯外壁有小水珠或一层白白的?它是冰吗?和试管里的冰一样吗?它是哪里哪里来的?和哪些现象类似?

烧杯外的水蒸气遇冷(0℃以下)凝结成霜。不是冰,不一样。(当外界温度较高时,也会只是液化成小水珠。)

5.在碎冰里加入了食盐,有什么作用?

碎冰中加入食盐可以让冰在同温度下融化,这样有利于降低实验的温度,达到预期的效果。

四、拓展:固态的冰能重新变成液态的水吗?(预设5分钟)

[材料准备:结冰的水、试管、烧杯、清水]

1.提问:水结冰这种现象给我们的生活带来了哪些好处和不便?

好处:可以看到美丽的冰雕,吃到冰淇淋。

不便:路滑给人们行走带来了不便。

2.出示装有冰的试管。提问:我们有什么办法能把冰取出来?

比一比谁的方法更科学?你为什么这么想?

3.提问:固态的冰在什么条件下重新变成液态的水呢?

学生猜测。引导学生课外自主探究

【板书设计】

3.水结冰了

水(液态)

凝固(0℃或0℃以下)

冰(固态)

【活动手册使用说明】

1.

学生活动手册上的内容是让学生比较水与冰的相同和不同。需要在学生通过观察冰和水之后,再研讨归纳后填写。

2.

维恩图的填写,要将水和冰的不同点写在两侧的空白处,相同点写在交

叉的空白处。

【作业设计】

1.

当水的温度下降到(

)的时候,水开始结冰。

A.3

℃

B.

0℃

C.-3

℃

2.装有冰块的烧杯外壁会有小水珠,这些小水珠(

)

可配图

A.可能是从杯子里渗出来

B.可能是杯子里的冰变成的

C.可能是空气里的水蒸气遇冷变成的

3.

在冰里加入一些盐会使得冰的温度(

)

A.会上升

B.不变

C.会下降

科教版三年级上册1.4《冰融化了》教学设计

课题

冰融化了

单元

1

学科

科学

年级

3

学习目标

科学知识1、什么是融化2、冰融化成水的原因3、冰融化时的温度変化与体积变化4、水、水蒸气和冰的异同点及其相互转化关系科学探索1、通过活动体验,探索冰融化的原因及其温度、体积变化状况2、结合拓展资料,研讨水、水蒸气和冰的区别及其相互转化关系科学态度感受、体验物质状态变化的可逆性

重点

1、什么是融化2、冰融化成水的原因3、冰融化时的温度変化与体积变化4、水、水蒸气和冰的异同点及其相互转化关系

难点

1、通过活动体验,探索冰融化的原因及其温度、体积变化状况2、结合拓展资料,研讨水、水蒸气和冰的区别及其相互转化关系

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

展示图片,聚焦问题:用碎冰和加食盐的方法可以使水温下降到0℃,水开始结冰。想一想,反过来,如果给冰加热,会看到什么现象?说说你的看法。

学生谈自己的看法:冰融化。

单刀直入,创设问题情境,激发学习兴趣

讲授新课

一、新知讲解1、你见过冰融化的现象或景观吗?教师点拨:北极冰川融化、河冰融化、冰柱融化、冰花融化等2、活动体验(1)取一小块冰,用吸管不断地向冰块的某一部分吹热气,观察冰块的变化,说一说冰块融化的原因。(2)填写活动观察冰吹热气解释现象我的疑问3、让冰融化的办法有哪些?教师提示:用吹风机的热风吹、用手捂热冰块、冰块放到太阳底下等。4、冰在融化时温度会发生怎样的变化?引导学生做实验。(1)实验器材:温度计、冰块、烧杯(2)实验操作①把冰块放入烧杯内,用温度计测量并记录冰块的温度②让冰块自行融化。在冰块融化过程中,按均匀的时间间隔测量温度③当冰块完全化成水时,记录温度计上的读数(3)冰融化的温度记录表时间/分123456温度/℃我的发现教师点拨:冰的温度一直在升高,当温度升到0℃时冰就开始融化,在融化的过程中很长时间保持在0℃,当完全融化成水后温度开始上升。5、冰为什么会融化?教师点拨:冰融化过程中,从周围吸热,温度升高,热量增加,热量是使冰的形态发生改变的重要因素。6、观察并记录冰融化成水的过程中有哪些变化。引导学生继续活动体验(1)活动①取一支结冰的试管,在冰面处做上标记,把试管浸在热水里,观察冰的融化过程②在冰完全融化后,在水面处做上标记,比较冰和水的体积(2)冰融化成水的过程变化记录形态体积快慢教师点拨:固体冰变成液体水这一过程叫融化。7、比较水、水蒸气和冰的相同和不同

水蒸气教师点拨:相同点:①都属于同一种物质

②都有一定的体积不同点:①水是液态,没有固定的形状

②冰是固态的水,有固定形状

③水蒸气没有固定形状,是气态的水

8、用箭头表示水、水蒸气和冰的转化关系

水水蒸气

冰教师点拨(展示示意图):水受热变成水蒸气,水蒸气遇冷又变成水;水遇冷(0℃以下)变成冰,冰受热融化成水;冰受热在融化成水的同时还产生水蒸气,水蒸气在0℃以结成冰。9、自然界中哪些现象能说明水蒸气和冰之间可以转化?引导学生理解水蒸气与冰之间的转化。教师点拨:①霜是水蒸气在0℃以下在植物上或地面上形成的小冰晶。温度升高,霜会融化蒸发,产生水蒸气。②雪是水蒸气在0℃以下形成的小冰晶。温度升高,雪会融化蒸发,产生水蒸气。10、小牛试刀夏天取出一瓶冰镇啤酒,倒入茶杯,过一会儿你会发现什么?为什么?教师点拨:杯子外面有水珠。因为杯壁温度很低,杯子周围的空气遇冷后液化成小水滴。二、课堂练习:选出正确的一项,填在括号内1、把一小块正在融化的冰,投人到一大桶0℃的水中,则(

)A、有少量的冰融化成水B、冰全部融化成水

C、有少量水凝固成

D、冰和水的质量都保持不变2、下列方法中,不能加快冰的融化速度的是(

)

A、用火烤

B、用手捂C、放在0

℃以下的地方3、下列温度环境中,冰块融化得最快的是(

)

A、10

℃

B、50

℃

C、90

℃4、液态的水变成固态的冰的过程叫(

)

A.融化

B.凝固

C.冷却5、固态的冰变成液态的水,是因为(

)

A.受热了

B.受冷了

C.温度不变6、冰块放在实验桌上会融化的原因可能是(

)

A.室内的温度高

B.冰块比较小C.桌子产生了热三、拓展提高:熔化、凝固、汽化(蒸发和沸腾)、液化(凝结)、升华、凝华六种物态变化的区别展示示意图熔化:固态到液态

凝固:液态到固态

汽化:液态到气态

液化:气态到液态

升华:固态到气态

凝华:气态到固态四、作业布置在不同的条件下,冰融化的快慢不同。在相同的条件下,冰和冰激凌哪一个融化得更快一些呢?试一试吧!

学生回忆交流学生活动,观察,描述学生填写,相互交流学生讨论交流学生准备实验器材,按照实验步骤和要求进行实验,记录相关数据学生填写学生回答学生按要求活动,注意观察学生填写交流学生阅读拓展资料,填写活动手册学生自己做,交流学生回答学生研讨交流学生独立完成学生认真听学生课后完成

认识冰融化现象了解加快冰融化的方法探究冰融化时温度変化研讨冰融化的原因探索冰融化后体积变化明确融化概念辨别水、水蒸气和冰的异同点了解水、水蒸气和冰之间的转化关系帮助学生理解水蒸气和冰之间的转化学以致用检测学生运用知识的能力拓宽知识面继续探索科学奥秘

课堂小结

通过这节课的学习,我们知道当环境温度高于0℃,冰的温度升至0℃时开始融化;冰在融化过程中,温度会长时间保持在0℃,直至完全融化成水。冰在融化过程中,要从周围吸收热量,热量是使水的状态发生变化的重要因素。观测并记录冰块融化过程中的温度和现象,感受、体验物质状态变化的可逆性。

总结课堂

板书

融化冰

水(固体)

吸热

(液体)

板书设计

2019教科版小学科学三年级上册:1-5《水能溶解多少物质》教案教学设计

5.水能溶解多少物质

【教材简析】

通过前面的学时的生活经验,学生知道食盐、白糖、味精、红糖等物体在水中能够溶解,知道通过搅拌能加快食盐的溶解速度。本节课将要研究比较不同物质(以食盐和小苏打为例)在水中的溶解能力。学生将学习到一种常用的实验方法——对比实验。通过对比实验的方式,对食盐和小苏打在水中的溶解能力进行比较,明白水能够溶解的物质的数量是有限的,且不同的物质溶解的数量是不同的。

聚焦环节,通过提问和联系学生已有知识经验,引出本课主题“同样多的水中,不同的物质溶解能力一样吗”。

探索环节,主要编排了2个学生探索活动。探究活动1让学生根据一年级学习实践过的体验,说一说哪些物体能够溶解在水中。探究活动2是让学生通过对比实验的方式,说明食盐和小苏打在水中溶解的能力不同。实验时可以采用书本上的先取20克食盐和小苏打然后平分成8份,这种方法在教师准备材料时需要花费较多时间,称量好20克食盐和小苏打后将它们先平分成2份,再平分成4份。最后平均分成8份;也可以采用平勺定量法,即用2克的勺子盛一勺食盐或小苏打,用尺子刮去多余的,这种方法易操作,但刮的力度、深浅会不同,还有将盐洒出等问题。教师可以根据实际情况进行选择。这是本课的主要活动,通过对比的方式对实验现象有直观的感受。其中探究活动2为本课的核心活动,为保证其有足够的探究时间和空间,教学时可把探究活动1前置到聚焦环节。

研讨活动,通过分析全班小组的实验数据,分析出食盐和小苏打在相同的水中溶解能力是不同的。并组织学生研讨“为什么我们在做上面实验的时候,要一份一份地加入?”通过研讨,让学生认识到,在实验的过程中,“要等前一份完全溶解之后才能加入后一份”这一实验方法的目的和意义,使学生初步建立起控制实验变量,防止干扰的实验意识。

拓展环节,让学生寻找生活中的物质,比如味精、红糖、白糖等,让这些物质也溶解在水中,并自主去研究、比较它们在水中的溶解能力,从更加广泛的角度说明不同的物质在水中的溶解能力是不一样的。

【学情分析】

在本课开始前,学生已经知道了生活中有不少物体能够溶解在水中,知道通过搅拌能加快食盐的溶解速度。但是对于小苏打和书本中出现的碱平时接触较少,不清楚它们的样子及在生活中的作用。同时对于“不同物质在水中溶解能力的不同”也比较模糊。

【教学目标】

科学概念目标

1.水能溶解食盐和小苏打。

2.同样的水能够溶解的食盐和小苏打的数量是不同的。

科学探究目标

1.通过对比的方法研究同样的水中溶解的食盐和小苏打的数量。

2.能用搅拌使水中的物体充分溶解。

科学态度目标

学会使用对比的方法观察实验现象。

科学、技术、社会与环境目标

感受生活中的溶解现象,知道可以利用这种变化为生活服务。

【教学重难点】

重点:发现不同物质在水中的溶解能力是不同的。

难点:学会采用对比实验的方法研究相应的问题。

【教学准备】

为学生准备:食盐20g,平均分成8份、小苏打20g,平均分成8份、(或食盐、小苏打、2克的勺子、尺子)、装有50毫升水的烧杯2个、玻璃棒2根、白糖、味精、红糖各一份、学生活动手册、全班数据汇总表等。

教师准备:学生实验材料一套

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题(预设5分钟)

[材料准备:1小包食盐,一小包小苏打,一小包碱,装有水的烧杯1个,玻璃棒1根]

1.出示食盐,提问:把它放到水里,会怎么样?(学生根据之前的生活经验进行预测。预设:消失了,不见了,溶解了。)

2.老师将食盐放入水中,搅拌使之溶解。

3.提问:除了食盐,你还知道哪些东西能够溶解在水中?(学生交流,教师板书。预设:白糖,味精,红糖等。)

4.根据学生回答,教师进行补充说明小苏打和碱,并出示小苏打和碱。(板书:小苏打,碱。)

5.提问:如果我在这杯水里不断加入食盐,一直加一直加,食盐能够不断溶解吗?那小苏打呢?能一直溶解下去吗?(学生进行猜测。)

6.提问:那么,同样多的水中,不同物质的溶解能力一样吗?(学生猜测。)

7.揭示课题:水能溶解多少物质。(板书)

二、探索:水能溶解多少食盐和小苏打(预设25分钟)

[材料准备:每组准备食盐20g,平均分成8份、小苏打20g,平均分成8份、(或食盐、小苏打、2克的勺子、尺子)、装有50毫升水的烧杯2个、玻璃棒2根、学生活动手册、全班数据汇总表](实验时可以采用书本上的先取20克食盐和小苏打然后平分成8份;也可以采用平勺定量法,即用2克的勺子盛一勺食盐或小苏打,用尺子刮去多余的。教师可以根据实际情况进行选择。)

1.提问:那么,我们怎样才能知道同样多的水中,不同物质的溶解能力是否相同?如果这节课我们就用食盐和小苏打来研究这个问题,怎么研究?(预设:学生提出进行实验设想。)

2.根据学生意见,适时出示小组讨论的提示:要知道同样多的水中,能溶解多少食盐和小苏打,我们打算怎么做?我们还应注意什么?(学生小组交流,讨论实验方法和注意点,教师巡视。)

3.全班交流实验设计方案,教师选择关键词进行板书。(预设:水量一样多;食盐和小苏打每次加入的量要相同,并且要等前面一份完全溶解后再加入下一份。板书:水量统一,每次加入量相同,完全溶解后再加入下一份,直到不能溶解为止)

4.阅读科学书13和14页,思考并交流还有什么需要注意的:水为什么要一样多?怎样加入食盐?什么时候加入第二份、第三份?什么时候停止加食盐和小苏打?怎样知道食盐和小苏打完全溶解了?

5.教师进行相应的指导,并演示。(采用平勺定量法时要演示如何获取2克一份的食盐——用2克的勺子盛一勺盐,用尺子刮去多余的盐,搅拌的操作规范——搅拌时玻璃棒不能碰到烧杯的底和壁,什么时候加入第二份食盐、第三份食盐,要将食盐溶解的份数及时记录下来,如何判断食盐是否完全溶解等。)

6.出示活动手册第3页,指导学生实验要求及记录:先完成食盐的溶解实验,再完成小苏打的溶解实验,并根据食盐和小苏打溶解的情况,进行记录。当一份食盐或小苏打在水中完全溶解的时候,在表格中打一个?,在实验结束时,通过统计?的数量,来表示食盐或小苏打溶解的份数。

7.学生分组实验并记录食盐和小苏打溶解的量。教师进行巡视和指导,巡视的注意点:(1)是否按照流程进行实验;(2)小组内是否人人参与;(3)是否对实验仔细观察并及时记录。

8.学生完成实验后整理器材,汇总全班的数据到黑板上或者课件上。

三、研讨:实验发现(预设5分钟)

[材料准备:数据汇总表]

1.学生观察黑板上的实验数据汇总表,进行交流:50毫升水能溶解多少份食盐?多少份小苏打?(引导学生从黑板上的数据得出“大多数小组50毫升水中溶解了多少份食盐和小苏打”)

小结我们的发现:食盐和小苏打在水中的溶解能力是不同的。食盐溶解的份数多,小苏打溶解的份数少。

2.组织讨论:为什么我们在做上面实验的时候,要一份一份地加入?这样加,有什么好处?(学生交流想法。达成共识:这样一份一份地加入,能够清楚地知道,食盐和小苏打在水中能够溶解的份数。)

四、拓展:其他东西在水中的溶解能力一样吗?(预设5分钟)

[材料准备:白糖、味精、红糖各一份]

1.教师出示白糖、味精、红糖,提问:如果想知道这几种东西在水中的溶解能力我们可以怎样研究?(学生交流实验方法。)

2.回家后同学们可以利用今天课堂上的实验方法,探究这些物质在水中的溶解能力。

【板书设计】

5.水能溶解多少物质

食盐、小苏打、白糖、红糖、味精、碱……

水量统一

每次加入量相同

完全溶解后再加入下一份

直到不能溶解为止

小组

1

2

3

4

5

6

7

8

食盐

小苏打

我们的发现

食盐和小苏打在水中的溶解能力是不同的。食盐溶解的份数多,小苏打溶解的份数少。

【活动手册使用说明】

1.在学生研究活动过程中,根据食盐和小苏打溶解的情况,进行记录。当一份食盐或小苏打在水中完全溶解的时候,在表格中打一个?,在实验结束时,通过统计?的数量,来表示食盐或小苏打溶解的份数。

2.在班级汇报时,可以在班级记录表中汇总每个小组的观察结果,通过全班数据的呈现来直观展示一杯水中溶解食盐或小苏打的份数。

3.在“我的发现”一栏中,引导学生通过文字形式将自己的发现记录下来,水能够溶解食盐和小苏打,但是溶解的数量是不一样的。

【作业设计】

1.100毫升水大约能溶解(

)克食盐

A.20

B.35

C.100

2.50毫升水大约能溶解(

)克小苏打

A.1

B.4

C.10

3.下列物体组合中,都能溶于水的是(

)

①白糖

②食盐

③面粉

④沙子

⑤碱

⑥食用油

A.①②③

B.④⑤⑥

C.①②⑤

2019教科版小学科学三年级上册:6.加快溶解

教案教学设计

6.加快溶解

教学目标

1.让学生在探索“加快溶解”的过程中经历“问题——假设——验证——证实”的科学探究过程。

2.引导学生在“哪一块食盐溶解得快”的活动中,经历控制单个变量进行对比实验的探究过程,并认识影响物体在水中溶解快慢的几个因素。

3.引导学生在研究活动中大胆设想,精心设计,并能控制实验条件,用对比法的原理进行科学的验证过程。

教学重点

经历利用对比的方法验证肥皂溶解速度变化的探究过程。

教学难点

明确实验中的变量和不变量,经历控制单个变量进行对比实验的探究过程。

教学方法

实验操作,小组合作探究

课前准备

多媒体课件、(小组用)筷子、玻璃杯、热水和冷水、小刀、糖块、肥皂、表、食盐、汤匙、水槽等。

课时安排

1课时

教学过程

一、导入新课

1.出示一杯纯净水,请一位学生上来喝一喝,说说水的味道。

2.在纯净水中加入两个糖块,马上让这位学生再喝一喝,说说现在水的味道。

3.教师设问:加了两块糖,水为什么还不是很甜呢?

4.学生提出自己的想法。

5.教师提出探究的任务:你有什么办法能加快糖块在水中的溶解呢?师随机板书课题:怎样加快溶解。

二、新课学习

1.探究哪块糖溶解得快

(1)教师设问:你们提到的方法真的都能加快糖块溶解的速度吗?你有办法让人信服呢?

(2)学生提出自己的设想。

(3)教师设问:如果把热水、搅拌和切碎几种方法综合起来实验,能说明每种方法都有加快糖溶解速度的作用吗?

(4)学生提出自己的想法。

(5)教师再设问:要看清每种方法是否加快了溶解,加快了多少时间?你们觉得还应该注意些什么呢?

(6)学生小组讨论。

(7)学生交流,提出要用冷水与热水、搅拌与不搅拌、切碎与不切碎的对比方法。

(8)引导学生注意对比实验中的注意点。

①教师设问:比方冷水与热水的对比实验中,你们认为哪些条件要相同,哪些条件必须不同呢?

②学生讨论,并提出自己的设想。

③教师再次设问:另外两个对比实验中,你们认为哪些条件要相同,哪些条件必须不同呢?

(9)在选择基础上协调成4个组做搅拌与不搅拌的比较;4个组做切碎与不切碎的比较;4个组做热水与冷水的比较。教师巡回指导。

(10)各小组交流研究结果。教师谈话小结。

2.

研究怎样加快食盐的溶解。

使用‘学乐师生’录像、拍照,收集学生典型成果,在‘授课’系统中展示

(1)教师谈话:你熟悉的可以溶解在水中的物质还有什么?

(2)学生说说。

(3)教师谈话:现在我们用食盐来进行一场比赛。比一比,哪个小组先把它完全溶解在水。你觉得怎样才能使比赛更公正?

(4)学生谈自己的想法。明确需要控制食盐的数量、水的多少、开始实验的时间等因素,而加快溶解的方法可以是不同的这的重要点。

(5)各小组讨论加快溶解的方案。

(6)各组比赛。

(7)请速度快的小组说说自己是怎么想和怎么做的?速度快的经验是什么?

(8)请速度慢的小组说说自己是怎么想和怎么做的?速度慢的原因可能是什么?

3.

体验与记录肥皂溶解的时间。

(1)小结前面部分的活动。

(2)教师谈话:以上这些加快溶解的方法是否也适合另外的物体比如肥皂呢?我们可以用什么方法加以验证?没有比刚才更简便的方法呢?

(3)学生提出自己的想法。

(4)教师出示记录表,让学生研究表格,提出对这个本活动的注意点或建议。

(5)学生推测结果,并说明理由。

(6)分发肥皂片,实验。

(7)交流结果。

4.生活中应用

师:今天,我们学习了加快物体溶解的方法,那么在生活中,我们把这种方法应用在哪里了?

生讨论后答

(如:1、妈妈洗衣服的时候,往水里倒洗衣服后,总是用手搅一搅;如果洗衣服结块了,一般倒入温水中,还把它弄碎。2、冲咖啡的时候要用热水冲,并且一边冲还要一边等等。)

师:看来生活处处皆科学。

三、结论总结

同学们,通过这节课的学习,你们有什么收获?小组交流,小组长发言。

四、课堂练习

1.在生活中,人们是怎样应用加快溶解的方法的,列举一个例子?

2.物质在水中的溶解速度跟(??)、(

?)、(

?)有关。

3.判断题:

(1)两块肥皂同时放入装水的杯子中,放在热水中的溶解的快。(??)

(2)在“搅拌是否可以加快食盐的溶解”实验中,两个杯子中水可以不一样多。(

)

(3)在“比较水温对食盐溶解快慢影响”实验中,可以在其中的一个杯子中搅拌。()

(4)肥皂粉、鸡精、面粉、白酒都可以溶解在水中。

(

)

(5)一些液体不能溶解在水中,但可以溶解在其他液体中。(

)

(6)溶解就是放入水中的物质完全与水混合,水中没有沉淀物。

(

)

(7)食糖在水中溶解后,中间的地方最甜。

(

)

五、作业布置

近年来,海水的污染越来越严重。课后请同学们调查一下海水被污染的原因,了解生活中溶解现象带来的危害,并想出防治措施。

六、板书设计

5.怎样加快溶解

??????????????

搅拌、加热(热水)、切碎

???????

???????????

2019教科版小学科学三年级上册:7.混合与分离

教案教学设计

7、混合与分离

<

>

( )

【学习内容】

2019教科版科学三年级上册第一单元第七课?混合与分离?

【学习目标】

1、科学概念:知道食盐溶解于水的变化过程是一个可逆的过程。用蒸发的方法可以分离出溶解在水中的盐,这种方法被广泛应用于生活中。如:海水晒盐。

2、过程与方法:能运用烧杯、酒精灯、三脚架、石棉网、蒸发皿等工具进行简单的观察实验,经历观察比较、描述溶解前后盐粒特征的过程。

3、情感态度价值观:激发学生课外探究其他分离方法的兴趣。

【学习重点】

指导学生正确使用酒精灯。

【学习难点】

理解减少溶液中的水分可以进行分离盐和水。

【学习准备】

小组观察实验:饱和盐水、食盐、清水、蒸发皿、放大镜、石棉网、酒精灯、三脚架。

【学习过程】

一、聚焦

生活中,我们常常会遇到混合在一起的物质,比如,食盐洒落在沙土里。怎样把它们分开呢?

探索

观察食盐和沙的混合物,区分什么是食盐,什么是沙。

思考怎样将食盐和沙分开.

分组实验:用水分离食盐和沙

、将混合物放入杯中,往杯中加水,搅拌,直到食盐完全溶解。

用滤纸过滤,把沙分离出来。

4、分离食盐和水

(1)思考:如果杯子里的水一天一天继续蒸发减少,直到水全部被蒸发掉,原先溶解在水里的食盐会怎样?食盐会随水一起蒸发呢还是会留在杯子里。(学生做解释)

(2)、讲解:用蒸发的方法水分减少很慢,我们还可以用酒精灯加热水的方法来加快水分的蒸发,看一看溶液中水分减少后食盐的变化。

(3)、出示实验装置,介绍各部分名称。(蒸发皿、石棉网、酒精灯、三脚架)

(4)、教师演示实验操作,学生观察。

(5)、强调实验要点:酒精灯的构造、酒精灯的点火方法、酒精灯的灭火方法、在盐水还未完全蒸发之前熄灭酒精灯、加热后实验器皿会很烫要注意安全。

(6)、分组实验,观察:用放大镜观察蒸发皿中留下的物质的形状、颜色、颗粒大小。

(7)、集体探讨:这些白色颗粒和食盐一样吗?它们也能溶解于水吗?它们是食盐吗?如果在蒸发皿中留下的是食盐,说明什么?(盐的水溶液中的水分蒸发后,盐并没有随水分一起蒸发掉,而是形成了盐的晶体留在蒸发皿中。)

(8)、整理本节课达成的共同认识记录在活手册上。

三、研讨

1、我们是怎样将沙和食盐分离的?水在分离过程中起到什么作用?

2、食盐和水是怎样分离的?分离后的水到哪里去了?

四、随堂验收

1、酒精灯的火焰分为哪几部分?哪部分温度高?

2、如何从海水中得到盐?

五、课堂小结

食盐溶解于水的变化过程是一个可逆的过程。用蒸发的方法可以分离出溶解在水中的盐,这种方法被广泛应用于生活中。如:海水晒盐。

五、布置作业

木屑和铁屑混合在一起了,怎样分离呢?

七、板书设计

7、分离食盐和水

自然蒸发

蒸发

用酒精灯加热

2019教科版小学科学三年级上册:8.它们发生了什么变化

教案教学设计

8、它们发生了什么变化

【学习内容】

2019教科版科学三年级上册第一单元第八课?它们发生了什么变化?

【学习目标】

科学概念目标:

一些物质的状态虽然发生了变化,但一般说来物质本身的组成成分却没有改变。如水的三态变化。

科学探究目标:

1.

利用所学知识解决生活中实际问题。

2.

探究活动中,通过猜测、观察、实验、研讨等发现事实、做出判断、发展思维。

3.

利用文字、图表、图画等方式描述观察、实验的结果,并对观察结果进行分析。

科学态度目标:

1.

形成尊重事实、重视证据的科学态度。

2.

发展愿意与他人合作,乐于交流的学习态度。

科学、技术、社会与环境目标:

认识到水是地球上十分重要的资源,形成保护水和空气,珍爱生命的情感、态度与价值观。

【学习重点】

物质的状态虽然发生了变化,物质本身的组成成分却没有改变。

【学习难点】

在探究活动,通过猜测、观察、实验、研讨等发现事实、做出判断、发展思维;利用文字、图表、图画等方式描述观察、实验的结果,并对

观察结果进行分析。

【学习准备】

橡皮泥、圆头剪刀、白纸、学生活动手册。

【学习过程】

一、聚焦

1.出示课件:水的三态变换。

2.出示橡皮泥等物品。

3.引导思考:生活中,我们注意过这类变化吗?它们的变化与水的形态变化是不是相同呢?

二、探索

活动一:让橡皮泥发生变化。

1.

学生活动:橡皮泥制作。

2.

展示,交流。

3.

思考:想一想这些物品还是橡皮泥吗?

4.

教师小结。

活动二:让纸发生变化。

1.

学生活动:剪纸活动。

2.

展示,交流。

3.

思考:想一想这些物品还是纸吗?

4.

教师小结。

探讨,交流:比较上面橡皮泥和纸的变化与水的变化相同之处。

三、研讨

1.

讨论:

(1)橡皮泥,纸的变化与水的变化有什么相同的地方?

(2)生活中,你还能找出类似

水这样的变化吗?

2.

交流汇报。

3.

总结收获。

四、拓展

生活中大部

分物体具有热胀冷缩的性质。将一个压瘪的乒乓

球放在热水中,观察它的变化。你还知道其他类似的现象吗?

2019教科版小学科学三年级上册:2.1

感受空气

教案教学设计

1.感受空气

【教材简析】

《感受空气》是第二单元《空气》的单元起始课,本课主要借助生活中与空气密切相关的物体来深入研究空气的特征,如占据一定空间,有质量,可以流动,能被压缩等,同样也选取了空气和另外两种不同状态的物质进行对比研究,目的在于引导学生重点关注空气与固体、液体之间的相同点,进而对这些相同点进行更为深入的研究,为本单元中持续学习空气做铺垫。

聚焦板块,通过导入活动,希望学生关注到两个问题,空气的特征是什么?空气的作用有哪些?这样更利于教师了解学生的前概念,在此基础上进行教学,也为本单元后续研究内容的展开做一个铺垫,让学生对空气的认识更全面的、更科学。

探索板块,主要是学生通过两个游戏活动,发现空气的更多特征。通过感受活动,学生发现空气可以压缩,很轻等特征。通过传递游戏,训练学生的思维,发现空气会流动、不易密封等特征,在游戏的过程中重点引导学生观察空气与石头和水的共同特征。

拓展板块,通过游戏后研讨,让学生对物质的三态,固体、液体和气体有一个初步的感性认识,为后续研究做好铺垫。

【学情分析】

在一年级下册《认识一袋空气》中,学生已经对空气进行了初步的研究,知道空气具有无色、无味、透明、会流动、形状不固定的特征,能够运用各种感官去观察空气,获取新知。也知道空气和石头、水两种物质比较有许多不同的特征,但是对于相同点的认知还是比较缺乏的。

【教学目标】

科学概念目标

1.学生通过感受活动,知道空气虽然看不见,但是可以被我们感知并且存在于我们周围。

2.学生通过传递游戏,认识空气具有易泄漏、轻、能被压缩等特征。

3.学生通过感受活动,知道空气总会充满各处。

科学探究目标

1.学生借助生活中和空气相关的各种物品,并运用多种感官,了解空气特征。

2.学生通过探究活动,能用简单的文字或者图画记录实验结果,尝试用科学的语言进行汇报。

3.学生通过对气泡图进行补充,学会整理信息。

科学态度目标

1.学生通过小组合作探究,能主动参与合作学习活动。

2.学生通过研讨活动,学会倾听他人的意见,乐于讲述自己的观点。

科学、技术、社会与环境目标

初步了解人类的生活和生产需要从自然界获取资源,意识到空气的重要性。

【教学重难点】

重点:在游戏中发现空气的特征

难点:关注空气的新特征,能够产生认知冲突

【教学准备】

教师:多媒体课件,黑盒、学生实验器材一套,班级记录表。

小组:水、石头、空气、自封袋、透明杯子、篮子、大号透明塑料袋、气球、哨子、实验记录单。

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题(预设5分钟)

[材料准备:带盖的黑盒]

1.黑盒游戏,请学生来摸一摸。

提问:摸到了什么?(预设:什么都没有)

2.打开盒子展示,强调盒子里面的确是放了东西。

提问:你们猜猜看是什么?(预设:空气)

3.揭示课题:感受空气(板书)

提问:我们了解的空气有什么特点?(预设:摸不到、看不见、无色、无味、没有固定形状等)

提问:在你们的脑海中,空气有什么作用呢?(预设:呼吸,植物营养——光合作用,大自然的组成部分等)

4.小结:空气是非常重要的,我们的生活是离不开空气的。

二、探究研讨:空气特征(预设25分钟)

(一)游戏一:感受空气

[材料准备:每组1个大透明塑料袋、1个气球、1个哨子]

1.出示:一个大的透明袋子、1个哨子、1个气球,你们分别会怎么玩?

2.学生说玩的方法,明晰各物品的游戏方法,尤其是透明袋子的,学生示范装空气的方法(打开袋子轻轻的一兜,用手抓紧袋口,再拧一圈,观察结束前都不能松开袋口)。

3.出示实验记录单,明确实验要求,学生实验并记录实验结论。

4.学生汇报交流:我们通过什么方法,发现空气有什么特征?

小结:空气很轻,会流动,会发出声音,能压缩……(填入气泡图中)

(二)游戏二:传递游戏

[材料准备:每组一套水、石头、空气、自封袋、透明杯子、篮子]

1.出示:三样物品水、石头和空气,三个容器自封袋、透明杯子和篮子,每个容器中只能装一样物品进行传递。

2.学生小声讨论实验方法。

3.出示实验记录单,明确实验注意事项,学生实验并记录实验结论,并思考理由。

4.学生汇报交流:

(1)我们用什么(容器)来传递什么(物质),理由是什么?

小结:空气容易泄漏,会流动。(填入气泡图)

(2)空气和水有什么相同的地方?空气和石头有什么相同的地方?

(预设)空气和水的共同点:都会流动,都没有固定形状。

(预设)空气和石头共同点:都是自然界的一部分,都占空间。

三、拓展:认识物质三态(预设5分钟)

介绍固体、气体和液体,学生举例。

小结与延伸(预设5分钟)

1.小结空气特征,解释气泡图上的气泡是可以根据实际情况进行增减的。

2.针这些空气特征提出新的质疑。

小结:那么就让我们带着这些疑问进入后面的课堂学习。

【板书设计】

感受空气

【活动手册使用说明】

无

【作业设计】

1.下列关于空气的认识错误的是(

)

A.我们的生活离不开空气

B.空气很难密封

C.空气都有声音

2.下面不属于空气和石头的共同点的是(

)

A.都是大自然的组成部分

B.都是无色无味的

C.都要占地方

3.下列物质不属于液体的是(

)

A.牛奶

B.酱油

C.冰块

2019教科版小学科学三年级上册:2.2《空气能占据空间吗》教学设计

教案教学设计

2.《空气能占据空间吗》教学设计

【教材简析】

《空气能占据空间吗》这一课是2019教科版三年级上册新教材“空气”单元第二课,通过对第一课的学习,学生已经感受到空气的存在,本课通过系列活动,在学生认识了空气确实存在的基础上,让学生认同空气和其他物质一样,能够占据空间。

聚焦版块通过让学生预测“把纸团粘在杯子底部,然后将杯子竖直倒扣到水里,里面的纸团会湿吗?”,引出研究空气能否占据空间的问题。

探索版块,包括压杯入水、打孔观察和打气观察三个主要环节,通过研讨活动,学生可以认识到压杯入水实验中纸团不会湿是因为空气占据了杯内的空间;打孔观察实验中纸团完全浸湿了是因为水进入了杯子,水填补了原本被空气占据的空间;打气观察实验中让学生认识到打气筒把空气重新灌入杯子,刚才被水占据的空间,又重新被空气占据。

研讨版块,通过在研讨活动中带领学生进行深入的充分的论证交流,让学生认识到空气能占据空间。

拓展版块,通过小挑战活动,主要是让学生利用空气把瓶中的水挤出来,这有助于帮助学生进一步认识和理解空气和其他物质一样,也会占据空间。

【学情分析】

空气是否也和其他物质一样,占据空间呢?这个问题对于三年级的学生来说,会存在一些争议,虽然学生在一年级下册曾经用占据空间这个解释去理解形状,他们体验过在一个固定的盒子放入不同的螺母、木块、乒乓球等,理解这些看得见摸得着的物体会占据空间是容易的,但对于空气也会占据空间,是存在一定难度的。

【教学目标】雪花老师小学资料制作微信:x3481913332

科学概念目标

学生通过探究活动,知道空气能占据一定的空间。

科学探究目标

1.学生通过教师指导,用纸团、塑料杯等材料和方法分步操作,进行观察,研究空气占据空间。

2.能运用空气占据空间这一知识,用塑料瓶吹气球,并了解其原理。

科学态度目标

1.能对空气能否占据空间表现出研究的兴趣。

2.能在教师指导下对空气是否占据空间进行合作探究,如实记录和描述。

科学、技术、社会与环境目标

初步了解“空气能占据空间”知识在日常生活中的应用。

【教学重难点】

重点:通过实验探究认识到空气能占据空间。

难点:能对空气占据空间这一事实作出科学的解释。

【教学准备】

学生准备:水槽、透明胶带、剪刀、透明塑料杯、球针、纸巾、水、打气筒、学生活动学习单,毛巾等。

教师准备:学生实验材料一套,塑料瓶一个、气球、课件。

【教学过程】

一、聚焦问题,引出课题

1.出示一张纸巾擦汗,然后揉成纸团,提问:如果把它扔到水里,会怎样?(预设:会湿)

2.出示塑料杯,如果把纸团粘在杯子底部,将杯子竖直倒扣入水中,水要淹没杯底(PPT出示图片),里面的纸团会湿吗?(预设:会或不会)

3.追问理由:你这样预测的理由是什么?教师根据学生回答板书观点。

4.引出疑问:杯底的纸团会不会湿呢?我们怎么来证明?(预设:通过实验)

二、探索问题,解决矛盾

(一)压杯入水

1.实验操作指导:接下来我们通过实验来研究杯底的纸团会不会湿,把实验中观察到的现象记录下来(PPT图文出示实验提示)。

(1)揉成纸团,粘在杯底

(2)竖直倒扣,没过杯底

(3)杯中水面,画线记录

(4)拿起杯子,擦干观察

(5)每人一遍,思考记录

“空气能占据空间吗”学习单

第

组

(一)压杯入水

▲我会观察:①当把塑料杯压到水槽底部时,杯子里的水面有变化吗?

请你在图1和图2的杯子中用线画出水面的位置。

②杯底的纸团有没有湿?

▲我会思考:想一想,你观察到的这些现象说明了什么?

2.学生领取材料,开始实验,教师指导。

3.小组汇报交流。

(1)当把塑料杯压到水槽了底部时,杯子内的水面有没有发生变化?

(预设:没变)

(2)杯子底部的纸团怎么样了呢?(预设:没湿)

(3)纸团没有湿,杯中水面没有变,说明水槽里的水有没有进到杯子里面?(没有)

(4)水为什么进不去呢?(预设:杯子里有空气,空气占据了杯中的空间,水就进不去了)

(5)小结:这种现象说明空气可以占据一定的空间。

(6)分析纸团湿了的原因:有没有小组杯底的纸团是湿的?为什么你们的纸团会湿呢?(预设:杯子压下去倾斜了,空气泄露了,水进到杯子里,纸团就湿了)

(二)扎孔观察

1.引出扎孔:空气占据了杯子的空间,所以水进不去,你有办法让水进到杯子里吗?(预设:杯子底部扎一个小孔)

2.为了大家的安全,杯底的小孔已经扎好了,你们只要撕开杯底的胶带纸就可以根据要求进行实验。

(1)按住小孔,压杯入水

(3)松开手指,观察变化

“空气能占据空间吗”学习单

(二)扎孔观察

▲观察与思考:①当松开手指后杯子中的水面发生了什么变化?

请你在图3和图4的杯子中用线画出水面的位置。

②还有哪些情况发生了变化?

3.学生继续小组探究,教师指导。

4.简单交流:

(1)杯子底部扎了小孔以后,杯子中哪些情况发生了变化?

(预设:杯子中水面变高了)

(2)水面怎么会变高了呢?(预设:水跑到杯子里面了)

(3)水是什么时候跑到被子里面去的?(预设:松开手指以后)

(4)水跑到杯子里后,空气去哪里了?(预设:空气被水挤出了小孔)

(5)空气被水挤出了杯子,就是说刚才被空气占据的空间现在被谁占据了?(水)

(6)水占据了杯子的空间,那么杯底的纸团怎么样了?(预设:湿了)

(7)湿了的纸团把它从杯子里拿出来放在盘子里。

(三)打气观察

1.提问:水的本领还真大,把空气挤出了杯子,你能想办法让空气再回到杯子中去吗?(预设:向杯子里吹气)

2.出示气筒:怎么吹?(预设:嘴巴)老师这里有更先进的工具,我们就用它把杯子里的水赶出去。

3.PPT出示打气观察提醒:

(1)按住杯子,球针入孔

(2)慢慢打气,观察变化

“空气能占据空间吗”学习单

(三)打气观察

▲观察与思考:当慢慢向杯子打气的时候,杯子里面有什么变化?

4.小组反馈:

(1)当慢慢向杯子打气时,杯子里发生了什么变化?(预设:杯子里的水慢慢变少,水位下降。)

(3)这说明了什么?(预设:说明杯子里的水被空气挤出去了,空气又重新占据了杯子的空间)

三、研讨交流,小结课堂

1.提问思考(投影展示学习单):在刚才的三次实验中,你们分别看到了哪些现象?(预设:第一次水没有进杯子,纸团没有湿;第二次水进入了杯子把空气挤出去了,纸团湿了,第三次往杯子里打气时空气把水挤出杯子,空气又重新占据了杯子的空间)

2.课堂小结:这些现象告诉我们什么?(预设:空气能占据空间)

3.提问引题:这就是我们今天所探究的内容(出示课题),现在谁能告诉大家空气能占据空间吗?(预设:能)划去“吗”字

四、拓展延伸,应用挑战

1.谈话激趣:刚才李老师让小朋友们玩了气球,还想不想玩?但是老师要你们自己把气球吹大。谁会吹气球?

2.出示瓶子和气球:今天这个吹气球有点不一样,老师要你们吹瓶子里面的气球,谁来吹?

(1)吹不大。这是怎么回事?谁能利用今天学过的科学知识来给大家说说原因。(预设:子里面充满了空气,占据了瓶子的空间,所以气球就吹不大。)

(2)能吹大。怎样能吹大?(预设:把瓶子里的空气挤出去)你要不要再试试?

(3)看瓶解惑:老师在这个瓶子上施了魔法,瓶子底部有个小孔,第一次吹的时候,老师把小孔堵住了,瓶中的空气没法跑出去,占据了瓶子的空间,气球就没法吹大;第二吹的时候,我把手松开了,吹气球的时候就把瓶中的空气挤出外面,气球就吹大了。

(4)生活中的空气占据空间现象:生活中,很多地方用到了空气占据空间这一原理(PPT出示气垫等图片),课后小朋友们可以去生活中研究一下这些物品。

【板书设计】

2.空气能占据空间

会湿

水进入杯子

不湿

杯内有空气

【活动手册使用说明】

1.手册中的三个图中,分别需要学生根据实验现象在杯内画出水位,边观察边画图,培养学生如实记录的习惯。

2.图下方的解释,需要学生在实验观察结束后归纳填写。

【作业设计】

1.把纸团粘在塑料杯底部,把被竖直倒扣在水槽中(杯子全部浸没),杯子中的纸团(

)。

A.会湿

B.不会湿

C.会掉下来

2.小明按下图做了一个压杯入水实验,观察发现杯子内的纸团没有湿,是因为(

)。

A.空气占据了杯内的空间

B.杯子中有水

C.

水没进入杯子

2019教科版小学科学三年级上册:2.3

压缩空气

教案教学设计

3.压缩空气

【教材简析】

通过前面两节课的研究,学生已经认识到空气和石块、水等一般的物体一样,能占据空间。在此认知基础上,本课以及此后的学习内容要对空气的物质属性进行更深入的研究和理解。在科学的大概念里,宇宙中所有的物质都是由很小的微粒构成的,空气当然也不例外。本课希望学生仔细观察有关空气压缩和扩张的现象,然后让学生试探性地从微粒的角度对现象进行解释。

聚焦环节通过提出对比问题,让学生迅速把问题聚焦到后面要关注的核心概念上,特别是本课需要关注的问题——空气的压缩。

探索板块,主要是通过学生活动,比较得出空气可以被压缩和拉伸,而水不能,并且发现压缩的空气有弹性这一特征。通过探索活动,学生会发现装有水的注射器,活塞不能被拉动,而装有空气的注射器,活塞很容易向下压和向上拉,并且被拉动的活塞在手松开以后,又会回到原来的位置。

通过研讨活动,学生认识到可以空气是由许多微粒组成的,微粒之间的距离可以改变,因此很容易被压缩和拉伸。

拓展活动通过一个小游戏,让学生利用本课学过的知识进行应用。

【学情分析】

在学习了水单元以后,学生对水的特征已经有所了解。在本课所用到的材料中,对于像塑料袋这样的容器学生比较熟悉,知道装有空气的塑料袋手指按一按,塑料袋会挤压变形,但是对于像注射器这样的硬质容器,学生不太接触到。

【教学目标】

科学概念目标

1.学生通过探究活动,知道空气占有一定的空间,空气占据的空间可被压缩。

2.学生通过探究活动,知道压缩的空气是有弹性的,会产生弹力。

科学探究目标

1.学生通过教师指导,会使用对比实验控制条件的方法,进行观察。

2.学生通过使用学习单,会运用绘画等形式记录实验结果。

科学态度目标

1.学生通过教师的引导,在科学事实的基础上进行预测和解释。

2.学生通过比较其他人的数据,体会多次实验能提高实验结果的可信度。

科学技术、社会与环境目标

1.了解科技对生活的影响,压缩的空气可以制成救援的气垫、玩具气枪等。

2.了解人的需求是影响科技发展的关键因素。

【教学重难点】

教学重点:通过对比实验感受空气是可以被压缩或扩张的,并且压缩的空气是有弹性的。

教学难点:解释空气为什么可以被压缩或扩张。

【教学准备】

注射器、活动手册、记录纸

【教学过程】

聚焦:揭示课题(预设2分钟)

1.出示气泡图

提问:通过前两节课的学习,我们已经知道了空气是一种怎样的气体?

(它是看不见、无色、无气味、会流动、可以被压缩)

2.过渡:今天我们将继续来研究空气的另外特征。

探究:空气能否被压缩(预设20分钟)

[材料准备:每组两个注射器、学生活动手册]

1.出示注射器。

提问:你会使用吗?(学生上来演示)

提问:用手握住的地方叫什么?(预设:针筒)针筒上面还有什么?(预设:刻度)这个可以动的部分叫什么?(预设:活塞)

2.演示抽一段空气。

提问:现在老师如果把活塞往里推,手不放开,你觉得推得动吗?(预设:推得动或者推不动)如果能推得动,能推倒哪里?(学生在活动手册中进行预测)

提问:如果把活塞往外拉呢?(预设:拉得动或者拉不动)

出示活动手册,学生进行预测,指导学习如何记录,提示用力不能太大。

交流预测,问题指向:能不能压缩?压缩的程度怎么样?扩张的程度是多少?

3.如果把空气换成同样多的水呢?能推得动或者拉的动吗?再预测。

4.出示活动手册第六页,明确要求,记录现象。

5.学生相互合作,感受空气能否被压缩。

研讨:发现以及解释原因(预设15分钟)

1.学生交流反馈:通过刚才对空气的往里推和往外拉的活动,活塞所指的刻度有什么变化?说明空气有什么特征?

小结:水不可以被压缩,空气可以被压缩,压缩的空气有弹性。

2.提问:为什么空气容易被压缩呢?

3.教师解释:空气是由微粒组成的,我们可以用一个个小○表示空气微粒。

思考:当空间变小时,微粒会怎么变化?

当空间变大时。微粒又会怎么样?

(学生画出自己的猜想)

4.交流观点,发现问题。(预设:数量不同,分布不同,大小变化)

5.模拟空气微粒的运动,解释原因。

6.学生修正观点。

拓展:知识应用(预设3分钟)

1.学习了今天的知识,补充单元气泡图

2.空气压缩在生活中的应用。

3.小游戏:空气压缩枪。

【板书设计】

3.压缩空气

特征

空气

可以被压缩

和扩张

水

不可被压缩

和扩张

原因

【活动手册使用说明】

1.表格中的刻度的记录让学生在活动过程中,边观察边记录,培养学生良好的记录习惯。

2.表格下面的现象说明,需要学生对实验现象经过加工之后,再总结得出。

【作业设计】

1.下列物品中,运用空气可以被压缩的性质的是(

)。

A.瓶子

B.风扇

C.轮胎

2.充足气的足球踢的远的原因是(

)。

A.足球质量比较好

B.压缩空气产生的弹力大

C.踢的力比较大

2019教科版小学科学三年级上册:2.4

空气有质量吗

教案教学设计

4.空气有质量吗

【教材简析】

本课是在感知过空气,认识到空气能占据空间,空气可以被压缩之后对空气是否有质量进行探索和求证的一课。要让学生用“质量”一词替换学生常说的“重量”一词,但不需要向学生解释什么是质量。

本课先提问学生“空气有质量吗?”暴露学生的前概念,让学生依据自己的生活经验说说自己的想法。在教师的引导下思考用什么方法可以测量空气究竟有没有质量,学生一定能想到用一年级下册《谁轻谁重》一课中用过的天平,让学生思考论证空气有没有质量的具体的方法,并思考在操作过程中影响天平测量结果可靠性的因素,经历探究论证的过程。也可以对工具有更深入的认识,体会到工具能够帮助科学家更好地观察和测量。

【学情分析】

学生在一年级的时候通过《认识一袋空气》一课观察过空气的基本特征,知道空气是无色透明、会流动、没有固定形状的气体,对于空气有没有质量(学生常说重量)并没有认真思考过,但是根据生活经验会有他自己的想法,要给学生表达自己想法的机会。

在一年级下册《谁轻谁重》一课中,学生对天平这种测量工具已经有一个初步的认识,知道天平的倾斜可以反映出轻重,这是本课主要实验的基础,基于轻重的判断学生才能论证空气究竟有没有质量。

【教学目标】

科学概念目标

1.学生通过探究活动,能说出空气具有一定的质量,但是质量很轻。

2.学生通过探究活动,知道质量是空气的基本特征之一,并且通过一定的方式可以被测量。

科学探究目标

1.学生通过思考并运用科学的方法、选用恰当的工具来测量空气的质量。

2.学生通过经历称量过程,了解并思考某些因素会影响称量结果,产生误差,应合理看待实验的数据。

科学态度目标

1.学生通过探究“空气有质量吗”这一活动,发展进一步研究物体的兴趣和愿望。

2.学生通过探究“空气有质量吗”意识到应该尊重事实、实事求是。

科学、技术、社会与环境目标

1.学生通过探究质量问题的活动了解到不同的测量方法影响测量物体轻重的准确程度。

【教学重难点】

重点:学生思考提出判断空气是否有质量的方法。

难点:学生通过去判断后加入的空气是否有质量去得出空气有质量的结论。

【教学准备】

教师:学生实验材料一套、一年级时用过的简易天平、班级记录表、多媒体课件。

小组:简易天平、塑料小碗或纸杯、优质的打气筒、球针、绿豆、皮球、记录单。

【教学过程】

一、聚焦:聚焦质量问题,观摩操作方法(预设5分钟)

[材料准备:一年级时用过的简易天平、本课用的简易天平、皮球、绿豆]

1.出示一年级实验中用过的简易天平,让学生回顾天平的用途。可以比较物体的轻重(天平倾斜的时候),也可以用回形针的数量来表示不同物体的质量(天平平衡的时候)。

出示本节课要用的放大版的天平,今天这节课我们就要借助这个天平来进行学习和探究质量问题。(说明一下指针和刻度如果看,偏转意味着什么。)

2.出示一个皮球,我们也像用回形针一样称一称皮球的质量是多少,只不过今天我们不用回形针,改用绿豆,至于为什么用绿豆,等这节课结束你就知道啦。

3.教师演示称皮球的质量。

在左盘放入皮球,左边变重,指针向右边偏转,往右盘中慢慢倒入绿豆,当天平开始动起来后变成几颗几颗加,直至天平平衡。

让学生说一说:皮球的质量相当于什么?(预设:皮球的质量相当于右盘里那么多的绿豆的质量。)

二、探索:思考探究方法,严谨实验论证(预设20分钟)

[材料准备:简易天平、塑料小碗或纸杯、优质的打气筒、球针、绿豆、皮球、记录单]

1.皮球是有质量的,相当于这么多绿豆,木块也是有质量的,相当于()颗绿豆,这一杯水也是有质量的,相当于()绿豆(教师事先称过把图加上去),那么我们这个单元主要在研究的看不见摸不着的空气有没有质量呢?

学生思考1分钟,请几位学生回答,并说明理由。

2.不管你认为空气是有质量的还是没有质量的,都只是你的猜想,科学家他们一开始也在这样猜想,然后他们就去寻找方法证实自己的猜想。我们也来想一想用我们讲台上放着的这个实验装置怎样去证实我们的猜想?

学生思考,并说说自己的想法。(学生如果想不到,适时出示打气筒。)

3.教师小结方法:我们可以往皮球里打入10筒空气,再放回左边的盘里。

提问:天平怎么样变化判断空气有质量呢?

预设:天平左边倾斜表示空气有质量,天平仍旧平衡说明空气没有质量。

4.如果天平左边下降了,说明空气是有质量的。

提问:那怎么样让天平再次平衡呢?

学生思考并回答如何操作。(预设:加绿豆。)

提问:加进去的绿豆的质量相当于什么?(预设:相当于增加的空气的质量。)

5.出示注意点:

(1)分工明确(观察者所站的位置,人人都要观察下天平的变化),按序进行(不记得步骤的看黑板),测两次,记录数据;

(2)轻声交流,动作幅度要小(任何剧烈的行动都会影响天平的平衡);

(3)天平快要平衡的时候绿豆要一颗一颗的加,加得多了就取出,但是一定要记住数量。

(4)听到铃声收好材料坐端正。

6.学生活动,教师巡视,并查看学生实验进度,绿豆数量出来的在班级记录表上记下来,展示用。

三、研讨:实验结果和发现(预设12分钟)

[材料准备:班级记录表]

1.请全班交流讨论:

①实验中发生了什么?和你猜想的结果一样吗?如果不一致,你同意现在的结果吗?

②根据你的观察,你有什么发现?

2.展示全班的实验结论,学生观察每组加的绿豆的数量,说说发现。分析数据不一样的原因。

3.指针的偏转不明显,偏转的格数少,加的绿豆数也很少,说明空气的质量很轻很轻。(加5颗左右绿豆,10颗绿豆约0.8克)教师出示事先用电子天平测出来的10筒空气的质量,用数据说明空气质量很轻。

四、拓展:解释皮球放气后天平如何变化(预设3分钟)

[材料准备:球针、皮球、简易天平]

1.思考:如果将皮球里的空气放出一部分后,再把皮球放回左盘,天平会怎样?并说说理由。

(预设:放掉气的皮球放上去后,左盘变轻了。这也能说明空气有质量。)

2.

教师演示。学生尝试解释现象。(有时间的话学生也可以马上试一试。)

3.小结:通过今天的实验,我们知道了空气是有质量的,但是质量很轻。

【活动手册使用说明】

1.学生活动手册中6-7页的1、2、3步就是学生探究实验的步骤,学生看着活动手册边做实验,既可以提醒学生下一步该干嘛了,也能及时把实验的现象和数据记录下来。培养学生良好的记录习惯。

2.第二步中把充入空气的皮球放回左盘后天平如何变化?学生观察后画下简图,主要能反映出天平如何倾斜。

3.第三步中填写让天平重新平衡加入绿豆的数量,这些绿豆的质量就相当于充进去的空气的质量,也是从绿豆的数量反映出空气质量的大小。

4.再重复做一次,记录一次。

2019教科版小学科学三年级上册:2.5

一袋空气的质量是多少

教案教学设计

5.一袋空气的质量是多少

【教材简析】

上节课,学生通过探究已经知道了空气是有质量的,运用豆子这种对比物,也直观了解了20筒空气的质量大概是多少。本课课题提出“一袋空气的质量是多少?”的问题,这是一个比较复杂的问题。需要学生厘清问题,确认一袋空气的体积,然后分步进行解决问题。本课需要学生应用上节课的方法,来测量一袋空气的质量,感受一定量空气究竟有多重,进一步确认空气是有质量的。同时,本课用多种物体作为参照物去测量20筒空气的质量,希望学生通过对比,观察到相同质量的物体有不同的体积,从而对物体密度有一个直观的感知,为以后学习密度概念积累经验。

【学情分析】

不少学生通过上节课的学习已经知道了大概20筒空气的质量等于3-5颗绿豆的质量(当然打气筒的大小以及绿豆的大小也会导致具体数据发生浮动),感受到了空气有多重。但他们是否能以此类推出100筒空气的质量还是需要本节课去体验。同时,学生脑海中已架构起的是空气质量与绿豆质量之间的数量关系,他们还无法进一步用其他物体去衡量空气的质量,这也是这节课需要去体验的。

【教学目标】

科学概念目标

学生通过探究活动,知道一定量的空气具有一定的质量,质量的多少可以用常用的物体作为衡量。

科学探究目标

1.学生通过教师指导,能够使用简单的仪器测量空气质量,并使用恰当的方式进行记录。

2.学生通过教师指导,能够尝试运用所学知识和经验解决一个相对复杂的问题。

科学态度目标

1.学生通过探究活动,发展进一步研究物体的兴趣和愿望。

2.学生通过实验操作,体会细致操作、仔细观察实验的重要性。

科学、技术、社会与环境目标

1.学生通过探究活动,体会到生活中可以用不同标准物来测量空气的质量。

2.学生通过探究活动,了解生活中各种各样的物体,可以满足不同的需要。

【教学重难点】

重点:通过简易天平,用不同的标准物来测量空气的质量。

难点:通过简易天平,用不同的标准物来测量空气的质量。

【教学准备】

学生准备:简易天平、皮球、打气筒、不漏气的大袋子、绿豆、乒乓球、小泡沫球、回形针、学生活动手册等。

教师准备:学生实验材料一套、高精度电子天平、板贴、皮球、打气筒。

【教学过程】

课前谈话:同学们,老师今天要考验你们的一项品质,我先不说是什么,我们先看一个视频,这个过程中我会观察你们,看看有哪些同学通过老师的这项未知挑战!

播放视频,教师观察

谈话:好了,考验结果已经在老师心中了,我想大部分同学心里还是一头雾水,其实老师要考验你们的品质就是耐心,这堂课我们就会有这样一个环节,老师想知道你们有没有足够的耐心来等待天平的平衡。

聚焦袋装空气,预测空气质量。

教师出示一袋空气,谈话:同学们,上节课我们已经用绿豆来衡量20筒空气的质量,那今天你能来预测一下老师手中这一袋空气的质量相当于多少颗绿豆吗?

学生预测结果,教师板贴绿豆,在后面记录预测数字。

继续提问:如果是这些物品(乒乓球、回形针、小泡沫球)作为衡量物,结果又会是怎样呢?教师让学生把预测结果记录下来。

探索一袋空气,称出空气质量。

找方法

谈话:同学们,那你们知道怎么称量这一袋空气的质量吗?

预设生答:我们再把它放到上节课的天平里去称一下。

谈话:这样称出来的是空气的质量吗?

预设生答:不是,还有袋子的质量?

谈话:老师给你们一个提示,我在这只袋子里打了100筒空气。你能根据上节课学过的知识,称出这100筒空气的质量吗?

预设生答:我们可以先称皮球的质量,再往里面打入100筒空气,再称一下,减一下就是100筒空气的重量了。

谈话:同学们认为这个方法怎么样?

预设生答:我觉得这个皮球容纳不了100筒空气。

谈话:嗯,说得有点道理。那应该怎么办呢?上节课我们是打了多少筒呀?

预设生答:我们可以先称20筒空气的质量,然后再乘以5就是100筒空气的质量了。

谈话:你的小脑袋瓜真灵活,其他同学听明白了吗?若是不明白,请跟随老师的脚步,我们再来捋一捋思绪。

教师出示板贴,一步步讲解类比转化思维:首先我们将这袋子里的100筒空气平均分成5份,打到5个皮球里,那每个皮球只要打多少筒气?

生答:20筒

教师:是的,这样我们打气是不是方便多了。接下来我们只要称出这20筒空气有多重就可以了。怎么称还记得吗?

生答:先在简易天平的左边放一个瘪皮球,右边放绿豆,直到平衡;接着在球里面打入20筒空气,再放上去,我们会发现指针往左边偏了,我们继续在右边放绿豆,直到平衡,之后放进去的绿豆数量就是20筒空气的质量。

教师:你的记忆力真棒,帮助大家回顾了上节课的称法,那我们需要每个皮球都打入20筒空气,都去称一遍吗?

预设生答:不需要,因为是平均分的,我们只要称一遍,最后乘以5就可以了。

教师:真厉害,假设老师称出20筒空气的质量相当于5颗绿豆,那100筒空气的质量就是多少颗绿豆?

预设生答:25颗。

称重量

谈话:同学们,刚刚我们用绿豆衡量了100筒空气的质量,那如果换成回形针、乒乓球等,应该怎么称呢?

预设生答:可以再用回形针称出瘪皮球的质量,往里面打20筒空气,再加回形针,之后加的回形针数量就是20筒空气的质量。

谈话:嗯,这也是一个方法,可是老师给你们的回形针数量有限呀,好像都不能称出一个瘪皮球的质量。(教师可以再讲台上演示一下)其他同学有更简便的方法吗?

预设生答:刚刚我们已经用一杯绿豆衡量出了瘪皮球的质量,只要把之后加在盘外面的绿豆拿去,天平又会向左倾斜。我们只要再慢慢加入回形针,那之后加入的回形针数量就是20筒空气的质量。

谈话:你真是聪明小博士呀。其他同学听懂了吗?我请人再说一说。

若是大部分同学还是听不懂,教师可利用板贴进行演示。

接下去,教师布置学生实验,以四人小组为单位进行实验,1号为材料员收发整理材料。每个同学轮流做实验,1号同学用绿豆衡量,2号同学用回形针,3号同学用乒乓球,4号同学用小泡沫球。其中一个同学在称量时,他对面的两位同学为打气员,旁边的同学帮助一起观察指针。最后,每位同学都要把实验数据记录下来,实验时间为18分钟。

学生实验,教师巡视,并把做出来的数据记录在黑板上的大表格内。

三、研讨空气

1.如何测量一袋空气的质量?

这个问题已经放在课堂导入部分,第一步是搞清楚100筒空气相当于5个20筒,第二步是取5份相当于20筒空气的物品。

2.跟学生一起计算大表格中100筒空气的质量相当于多少物品?从中分析每一小组数据差异的原因?

可能是读数不准确造成的。

可能没有等待指针平衡就在添加物品,导致实验误差。

每颗绿豆并不是完全一模一样的,因此各组之间也会存在微微的差异。

比较这袋空气和其质量相当的物品,你发现了什么?

同样质量的2种物体,一袋空气的体积可以比几粒绿豆大得多。主要是给学生视觉上强烈的冲击,给今后密度的学习做好铺垫。

四、拓展——用电子秤称空气质量

谈话:同学们,随着科技的发展,我们有好些精确的工具可以称量出空气的质量了,我们一起来试一下吧。

出示篮球、电子秤、打气筒,称量打气前后示数的变化。

【板书设计】

【活动手册使用说明】

1.表格中的数据填空,需要学生在活动过程中记录,边活动边记录,培养学生良好的记录习惯。

2.这份学生活动手册,既要让学生将测量结果记录下来,也要作为一份班级汇总表以恰当的方式呈现在黑板上,便于对所有学生(小组)的数据进行汇总分析。

3.表格中要填写打入的空气“筒数”,不一定要20筒,可多可少,关键需要根据打气筒的大小和气密性,选择一个合适的数量,教师要提前做好“下水实验”,以便在指导学生开展实验时,做到心中有数。

【作业设计】

下面哪种物体与我们实验时打的20筒空气的质量较接近(

)。

A.4颗绿豆

B.4枚回形针

C.4个乒乓球

2.小明称出20筒空气的质量大概等于5颗红豆的质量,那么请问200筒空气的质量大概等于(

)颗红豆的质量。

A.25

B.50

C.100

2019教科版小学科学三年级上册:2.6

我们来做“热气球”

教案教学设计

6.我们来做“热气球”

【教材简析】

通过前面五课学习,学生已经知道空气具有质量、能占据空间,还可以被压缩。本课从热气球的升降现象引发学生思考和讨论,并尝试根据自己的理解,用自己的语言有逻辑地解释热气球的升降现象。

聚焦板块通过观察热气球以及热气球加热上升的图片,思考热气球上升的原因并做出初步的解释。

探索板块,主要通过指导学生制作和放飞“热气球”,让学生对“热空气会上升”的现象形成感性认识,并通过研讨活动,让学生用自己的语言有逻辑地进行解释。本课实验现象所指向的物理概念是:空气受热膨胀,密度减小,导致热空气上升冷空气下降。学生只需要通过简单的热气球模拟实验方法,对空气的这种物理性质有一个感性直观的认知,知道热空气会上升,空气变冷后会下降就可以了,不需要对相关的物理原理进行深入学习。

拓展板块,通过出示“孔明灯”的图片和视频,让学生解释其飞行的原理,对所学的知识加以巩固和应用。

本课还渗透了课程标准中有关“运动”、“热”的内容:“物体的运动可以用位置、快慢和方向来描述”以及“热可以改变物体的状态,以不同方式传递,热是人们常见的一种能量表现形式”。教师在进行教学设计时,需要对以上内容给予适当关注。

【学情分析】

热气球是生活中比较有趣的一个物件,三年级的学生对此很感兴趣,甚至有一些学生有过亲身体验的经历,对热气球具有一定的认识,具备了了解“热气球是需要靠热才能进行升空”的这一前概念,但是对“热气球受热后是怎样飞起来的?”这一问题不能做出具体的解释,这正是本节课的着眼点。

【教学目标】

科学概念目标

1.学生通过放飞“热气球”活动,了解空气受热后温度升高,体积膨胀上升。

2.学生通过放飞“热气球”活动,了解热气球能升空是由于里面的空气受热膨胀变轻,从而带动了热气球升空,空气冷却后热气球又会降下来。

科学探究目标

1.在放飞“热气球”的活动中,能描述热气球上升和下降的现象,并对类似的现象进行解释。

2.在放飞“热气球”的活动中,能运用绘画、书写等形式进行设计和记录实验现象。

科学态度目标

1.学生通过放飞“热气球”活动,知道在一定条件下,科学实验是可重复的。

2.在放飞“热气球”的活动中,能针对活动中遇到的困难或问题提出自己的解决方案。

科学、技术、社会与环境目标

学生通过拓展活动,了解孔明灯的飞行原理以及危害性。

【教学重难点】

重点:尝试让“热气球”升空并在此过程中了解“热空气”的上升现象。

难点:用概括性的语言有逻辑地解释“热气球”升空及降落的现象。

【教学准备】

教师:蜡烛1支,点火器1个,塑料袋1个,纸筒1个,教学课件及视频。每个小组:塑料袋1个,蜡烛1支,纸筒1个,点火器1个,学习单,学生

活动手册

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题(预设3分钟)

[材料准备:教学课件]

1.教师课件出示热气球的图片,提问:有一些旅游景点会提供游客乘坐热气球的服务,有没同学乘坐过热气球?你知道人们是怎样让热气球升上去的吗?(预设:热气球是通过加热升上去的。)

2.教师出示人们加热使热气球上升的图片,提问:仔细观察,人们做了什么使热气球升了上去?(预设:加热里面的空气。)

谈话:其实,人们在加热过程中并没有加热热气球本身,而是加热了里面的空气,那么加热后空气发了哪些变化,热气球又是怎么升上去的,今天我们在课堂上就要来做一个模拟热气球,通过模拟热气球来研究这个问题。

3.板书课题——《我们来做热气球》

(设计意图:通过图片引出本节课研究的主题——热气球,调查本班中有否乘坐过热气球的学生,如有乘坐的学生,可以让他凭经验先来介绍热气球升空的过程。再通过热气球升空前的加热短视频,使本堂课研究的中心从热气球本身聚焦到热气球里面的空气,引发学生思考:空气加热后的到底产生了什么变化?)

二、探索:模拟“热气球”升空的活动(预设22分钟)

[材料准备:每个小组塑料袋1个,蜡烛1支,纸筒1个,点火器1个,学习单,学生活动手册]

1.提供材料,尝试设计

(1)提问:老师有一个较大的塑料袋,这个就是今天我们课堂上的“热气球”。当然,只有这一个塑料袋当然没法直接让它飞起来,还需要什么?(预设:用火来进行加热。)

教师出示蜡烛,演示用点火器点燃蜡烛,同时简单介绍点火器的使用方法及注意事项。

(2)谈话:现在,我们能利用这个热源来让“热气球”升空了吗,谁愿意上来试一下。

学生尝试,发现问题:直接用蜡烛加热塑料袋里的空气很难,容易使塑料袋受热熔化变形。

(3)教师出示纸筒,提问:为了避免蜡烛火焰温度过高直接熔化“热气球”,我们可以利用这个纸筒,你们知道纸筒怎样使用吗?小组同学讨论,并在学习单上画出纸筒和塑料袋的位置(画设计图)。

(4)展示学生的设计图,讨论优劣及分析需要注意的事项:纸筒带有孔的一面靠下,需要进气;塑料袋的边缘不能过低,以免把进气孔堵住;纸筒上端温度仍然较高,塑料袋尽量避免直接接触纸筒上端……

(设计意图:通过思考和尝试逐步引出材料,并在此过程中认识到每一种材料的作用和使用方法,再通过画设计图,思考材料之间的组装方式,同时清楚认识到活动过程中应该怎么做,需要观察什么。)

2.“热力”升空,感知变化

(1)谈话:接下来我们不仅要让“热气球”升空,更重要的是研究它是怎样升空的。所以在活动开始之前,要首先看学生活动手册,来了解活动中重点需要观察和记录的内容。

学生阅读活动手册,了解观察的重点及思考记录的方法。

(2)提供材料,学生活动:利用蜡烛、纸筒让“热气球”升空。

“升空”要点:小组同学要互相配合,袋口朝下尽量撑开,底部拉高使塑料袋处在一个最优状态,保证蜡烛能加热到塑料袋中足量的空气但不会加热到塑料袋本身;塑料袋需要加热比较长的时间,待它上升的趋势比较明显时,小组同学一齐放手,尽量让塑料袋竖直升空。本次活动过程中,学生可能会经历多次失败导致塑料袋受热熔化变形,所以教师需要多准备一些塑料袋提供给学生。

(3)完成学生活动手册上的内容,上交材料。

(设计意图:“热气球”升空的高度并非本次活动的重点,本活动意在通过模拟塑料袋的升空来了解加热后空气的变化,活动手册的记录尤为关键,所以在活动前安排学生通过阅读来了解活动的目的及记录的主要内容,以便在活动过程中找到观察的重点。在活动中,学生势必会在意“热气球”上升的高度,这需要教师对小组活动进行指导,也需要进行多次尝试,来熟悉升空的技巧及相互间配合的默契程度。)

三、研讨:实验发现及解释(预设10分钟)

[材料准备:教学课件]

1.回顾活动,分析成败

(1)讨论:刚才的活动中,有些小组的“热气球”飞的很高,过了比较长的时间才落下来,说说看,你们时怎么做的?有什么技巧吗?

(2)讨论:也有些小组的“热气球”飞的没那么高,也来说说看,你们是怎么做的?遇到了哪些问题?

(设计意图:通过分析活动的成败,反思活动中做的到位和不足之处,便于再一次操作的改进。这个反思过程也是对于“热气球”升空原理的一个认识过程。)

2.讨论分析,解释原因

(1)展示学生活动手册的记录情况,讨论:加热前后,塑料袋发生了哪些方面的变化?

学生从袋子的体积,表面的温度,手拎的力度以及袋子的绷紧程度等方面来描述袋子的变化。再由袋子的变化思考空气加热后发生了什么变化。

教师对学生的回答进行板书。

(2)讨论:塑料袋加热后会上升,怎么解释?后来又慢慢落下来,为什么?

学生需要用自己的语言,比较有逻辑性的解释塑料袋升空及落下的原因,在解释的细节中,尤其希望学生能形象地描述加热前后袋中空气的变化。如果学生能用前面学习到的微粒来表征,说明学生的解释水平达到了较高的水平。

(设计意图:要解释热气球升空的原因,首先要基于现象,所以首先讨论袋子加热后的变化,通过袋子的变化分析空气的变化,认识到袋子升空实际是由空气受热膨胀带动它升空所致。第二个问题需要学生组织语言进行解释,考察学生的表达及逻辑能力,教师可以让多个学生来进行表达和重复,以便让学生的认识更为深刻。)

四、拓展:孔明灯飞行原理及危害的认识(预设5分钟)

[材料准备:教学课件]

1.教师课件出示孔明灯图片,提问:孔明灯是一种能够长时间自由飞行的飞行灯,我国一些地区有元宵节放飞孔明灯的习俗,谁来说说孔明灯飞行的原理?(预设:它和热气球的原理一样,利用热空气膨胀会上升带动孔明灯飞行。)

提问:为什么孔明灯飞行的时间会更长?(预设:孔明灯的火源与灯一起飞行,可以持续加热。)

2.教师课件播放视频——燃放孔明灯的危害,提问:谁再来说说你对孔明灯有什么新的认识?(预设:孔明灯降落的地方可能会引起火灾,所以不能在户外随意放飞孔明灯。)

3.课堂小

课题

水到哪里去了

单元

1

学科

科学

年级

3

学习目标

科学知识1、常温下,水会蒸发到空气里去2、蒸发是水的一种形态3、水和水蒸气有相同点也有不同点科学探索:1、通过现象观察,分析、猜测水到哪里去了2、通过活动体验,研讨影响水蒸发因素3、通过模拟实验,感受水蒸发特点,研讨水和水蒸气的区别科学态度细致观察生活、尝试解释生活现象

重点

1、常温下,水会蒸发到空气里去2、蒸发是水的一种形态3、水和水蒸气有相同点也有不同点

难点

1、通过现象观察,分析、猜测水到哪里去了2、通过活动体验,研讨影响水蒸发因素3、通过模拟实验,感受水蒸发特点,研讨水和水蒸气的区别

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

展示图片,聚焦问题:我们已经知道水是一种液体,没有固定的形状,但有一定的体积。水还可能有其他的形态吗?

学生猜测回答

单刀直入,激发兴趣

讲授新课

一、探究11、试着解释下面的现象,你认为水到哪里去了?(展示图片)2、水变成什么物质跑到空气里去了?教师点拨:在常温下,水会慢慢变成水蒸气散发到空中,这种现象叫做蒸发。3、教师小结蒸发是水从液体变成气体的现象。(展示示意图)4、活动体验(1)请做以下这些活动,体验湿手变干的时间是否一样?①手心向下,手背向上②对一只手吹气③甩动一只手(2)活动手册活动体验探究手心向下,手背向上对一只手吹气甩动一只手……(3)教师小结:影响蒸发快慢的因素①液体的温度②液体的表面积③液体表面上方空气的流动速度二、探索2说一说我们在生活中还遇到过哪些类似现象?教师点拨:①水洼的水会变干涸②煮食物时,锅里的水越来越少③晾干衣服④吹干湿发……三、探索3:模拟实验1、导入用实验证明我们的解释。2、工具与材料

两杯水、橡皮筋、保鲜膜、透明塑料盒、白板笔3、实验(1)(1)实验过程①向两个大小相同的杯子里加入等量的水,标出水的高度。②用塑料薄膜盖好其中一个杯口,并用橡皮筋固定。③另一个不盖。④把它们放到通风和向阳的位置。⑤2-3天后,观察两个杯子中水量的变化。(2)注意事项①为什么要放到通风和向阳的地方?②为什么要把其中一个杯口封住?(3)研讨1怎样解释两个杯子出现的不同现象?依据是什么?引导学生填写活动手册现象怎么解释依据封口水杯开口水杯教师点拨:封口水杯里的水基本没少,因为水蒸发后没有跑到空气里去;开口水杯里的水少了,因为水蒸发后跑到空气里去了。依据是在常温下,水会慢慢变成水蒸气散发到空中。4、实验(2)(1)实验过程①将透明的塑料盒倒扣在地面上②放置一段时间③观察盒中变化(2)研讨2你在透明塑料盒中看到了什么?你认为它们是什么?引导学生填写活动手册你在透明塑料盒中看到了什么你认为它们是什么?教师点拨:在透明塑料盒上看到了小水滴,它们是水蒸气遇冷编成的。5、研讨3水和水蒸气有什么相同和不同?引导学生填写活动手册教师点拨:相同点:无色、无味、透明不同点:水是看得见、摸得着,水蒸气是看不见、摸不着。四、课堂练习(一)判断下列说法正误1、水只有沸腾才能蒸发。(

)2、水蒸气跑到空气里去了。(

)3、湿手变干、衣服晾干的缘由是水变成水蒸气跑了。(

)4、水蒸汽和水一样无色、无味、透明、看得见、摸得着。(

)5、两杯温度相同的水,它们蒸发的快慢也一定相同。(

)6、水蒸气是水的一种形态,物质没有发生变化。(

)(二)问答题1、怎样让衣服干得快些?2、干手器是通过什么方式来加快水分蒸发?教师点拨:1、①把衣服展开

②放在阳光下

③挂在通风的地方2、①提高液体温度

②加快空气流动五、拓展提高:动脑筋,想一想为什么游泳时刚从水里出来会感觉冷?人吹电风扇时,为何会感到凉快?教师点拨:蒸发的过程会吸收热量六、作业布置业余时间到图书馆或利用网络查阅:怎样减少蒸发?

学生试着去解释交流:跑到空气里去了。学生回答:水蒸气学生依次做活动,并认真体验学生填写活动手册,并交流学生回忆、交流学生准备工具材料学生按步骤实验,认真观察现象学生回答:加快蒸发速度,缩短实验时间学生回答:防止水蒸气外逃,更好地进行对照实验学生研讨交流,填写活动手册学生实验并观察学生研讨交流,填写活动手册学生研讨交流,填写活动手册学生独立完成学生思考交流学生课后完成

初步让学生了解水蒸发是怎么回事通过体验活动,了解影响蒸发的因素培养学生留心观察生活现象的品质通过模拟实验,感受水蒸发特点,研讨水和水蒸气的区别检测知识掌握和运用情况了解蒸发吸热的特点培养动手查阅、自主学习的能力

课堂小结

通过本节课的学习,我们知道水蒸气是水的另一种形态,水蒸发后变成水蒸气跑到空气里去了,同时又知道水蒸气和水都是无色、无味、透明的,但水可以看得见、摸得着,水蒸气是看不见、摸不到的。在活动体验中,研讨水蒸发特点和影响蒸发快慢的因素,培养了我们细致观察生活、尝试解释生活现象的科学态度。

总结课堂

板书

蒸发水

水蒸气(液体)

吸热

(气体)

板书设计

2019教科版小学科学三年级上册:2.水沸腾了

教案教学设计

2、水沸腾了

〈

〉(

【学习内容】

新2019教科版三年上册第一单元第二课《水沸腾了》

【学习目标】

科学概念目标

沸腾是水受热超过一定温度时发生的剧烈的汽化现象,沸腾过程中水的温度不再发生变化。

科学探究目标

1.探究活动中,通过猜测、观察、实验、研讨等发现事实,发展思维。

2.利用文字、图表、图画等方式描述观察、实验结果,并对结果进行分析。

3.探究活动中,发展观察能力、归纳能力和表达能力。

科学态度目标

1.形成尊重事实、重视证据的科学态度。

2.发展愿意与他人合作,乐于交流的学习态度。

科学、技术、社会与环境目标

认识到水是地球上十分重要的资源,形成保护水,珍爱生命的情感、态度与价值观

【学习重点】

培养学生的实验能力,观察时要抓住沸腾时的主要特点及发生沸腾现象的顺序来进行观察。同时,培养学生的语言表达能力,让学生描述看到的现象,培养学生的归纳能力等。

【学习难点】

教学仪器的组装,使用仪器时的讲解示范,学生使用仪器时教师的指导。

【学习准备】

为学生准备:学生活动手册;小组准备:三角架、石棉网、烧杯、酒精灯、温度计、硬纸盖、水、时钟、湿抹布。

教师准备:漏斗、塑料袋、教学课件。

【学习流程】

一、聚焦

1、同学们,你在家里烧过开水吗(出示书中的第一幅烧水的图片或是几幅翻滚的火锅的图片)?请你说说水烧开时有什么现象发生?。家里的锅是不透明的,现在,我们就把这个现象搬到实验室里,来研究一下(出示图中烧水的实验装置)。这样,我们会看得清楚一些。

2、请同学们思考一下:如果我们不停地给杯子里的水加热,会出现什么情况?

二、探索

1.说一说或画一画我们对这个问题的看法

请同学们回答(这里我采用让学生说一说的方式):

讲解:当水加热到有大量的气泡冒出水面时就是水沸腾的现象(板书:《水沸腾》)。那么水沸腾有哪些秘密呢?我们就来实验一下。

2.给烧杯里的水加热,观察和记录水在加热过程中的变化。

(1).识实验器材和使用方法

1).介绍:三角架、石棉网、烧杯

2).讲解酒精灯的使用方法:

A、使用酒精灯时,先要检查灯芯,如果灯芯顶端不平或已烧焦,需要剪去少使其平整,然后检查灯里有无酒精,灯里酒精的体积应大于酒精灯容积的

1/4,少于

2/3。在使用酒精灯时,应注意,绝对禁止用酒精灯引烧另一盏酒精灯,而应用燃着的火柴或木条来引燃;用完酒精灯,必须用灯帽盖灭,最好要盖两次,不可用嘴去吹灭,否则可能将火焰沿灯颈压入灯内,引起着火或爆炸。不要碰倒酒精灯,万一洒出的酒精在桌上燃烧起来,不要惊慌,应立即用湿抹布扑盖。

B.给物质加热

酒精灯灯焰分外焰、内焰、焰心三部分,在给物质加热时,应用外焰加热,因为外焰温度最高。

3).温度计的使用方法

A.手拿着温度计的上端,温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中,不要碰到容器底或容器壁。

B.温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,待温度计的示数稳定后再读数。

C.读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与温度计中液柱的上表面相平。

(教师要边讲解边示范,也可以用微课的形式或是视频播放来进行讲解。)

4).安全教育

使用酒精灯和温度计时要注意安全教育。用课件出示书中的提示:

A.一定要在老师的指导下使用酒精灯。

B.不能用燃着的酒精灯点燃其他酒精灯。

C.熄灭酒精灯时要用灯帽盖灭,不能用嘴吹。

D.加热后的烧杯、三脚架在相当长的一段时间内

仍然是很烫的,不要用手触摸。

三、研讨

1.实验一:水在加热过程中发生了哪些变化?

1).出示:(活动手册表格)

1、加热过程中水的变化

时间

0

分钟

2

分钟

4

分钟

6

分钟

8

分钟

温度计的示数

水的变化

2).先进行猜测,然后每组在实验时填写一份活动手册里的记录单

3).学生实验,教师巡视指导

4).学生汇报

5).师生总结

水在没加温时是常温,当水温上升到

100

摄氏度时开始沸腾,继续加温则水的温度保持在

100

摄氏度不变。

2.实验二:水在达到什么温度时沸腾?水沸腾的过程中我们看到了什么?出示:(活动手册表格)

水沸腾时的活动记录

水

沸

腾

水

沸

腾

时

水

沸

腾

时

时的温度

水

中

的

现像

水面的现象

1).先进行猜测,然后每组在实验时填写一份活动手册里的记录单

2).学生实验,教师巡视指导

3).学生汇报

4).师生总结

水沸腾的温度是

100

摄氏度;水中有很多气泡上升;气泡在水面破裂逬出水花,水面的水会不停翻滚;水面上会有大量的水气飞向空中。

四、.讲解

1.沸腾是水受热超过一定温度时发生的剧烈的汽化现象,沸腾过程中水的温度不再发生变化。(正常大气压下为

100℃)温度计

100

摄氏度就是以水沸腾时的温度为基础规定的。

2.水变成水蒸气后的体积有没有变化呢?

教师演示:将套有排空气体的塑料袋的漏斗放在沸腾的水面下,观察袋子的变化。(水蒸气将袋子鼓起)

1).说明了什么呢?

2).讲解:水变成水蒸气后,体积会变大。

五、小结

这节课,我们学会了什么呢?(师生共同总结)

2019教科版小学科学三年级上册:1-3《水结冰了》教案教学设计

3.水结冰了

【教材简析】

通过前面2节课的学习,学生已经知道水在一定条件下会变成水蒸气,水蒸气是一种无色无味的气体。沸腾是水受热超过一定温度时发生的剧烈的汽化现象,

沸腾过程中水的温度不再发生变化。本节课要研究水在什么条件下会结冰,以及水结冰后有哪些变化。水的这种变化是怎样产生的,即水是怎样结成冰的。

聚焦板块通过观察冬天湖面的冰和冬天房檐下冰的图片,初步体验冰和水的不同,引出如果一直让水的温度下降,会出现什么情况的问题。

探索板块,主要是通过学生活动,观察发现水结冰过程中试管里水温的变化过程,以及水结冰时,冰水混合物的温度长时间保持在

0℃时,水结冰后占据了更大的空间等。学生还认识到随着温度的变化,水的状态发生了变化,由水的液态——水变成了水的固态——冰。

通过研讨活动,学生可以认识到当环境温度低于

0℃,水的温度下降到

0℃时,开始结冰,从液体状态变成了固体状态。水在结冰过程中,要向周围放出热量。仔细观察还会发现烧杯外的水蒸气遇冷(0℃以下)液化成小水珠或凝结成霜。了解碎冰中加入食盐可以让冰在同温度下融化,这样有利于降低实验的温度,达到预期的效果。

拓展板块,通过让学生讨论水结冰这种现象给我们的生活带来了哪些好处和不便?使学生认识到水结冰这是一种常见的生活现象。再让学生想办法能把试管里的冰取出来,初步体会环境温度高起来时,冰可以融化成水。再提出固态的冰在什么条件下重新变成液态的水呢?引导学生尝试寻找冰融化成水的温度条件等。

【学情分析】

不少学生在平时生活中,已经有了这样的经验:水在一定的温度下能结成冰。甚至有的学生就已经知道了环境温度在很低的情况下,水能结成冰。但是,从什么温度开始结冰,水在结冰过程中,要向周围放出热量,学生的体验不多。

【教学目标】

科学概念目标

1.

当环境温度低于

0℃,水的温度下降到

0℃时,开始结冰,从液体状态变

成了固体状态。

2.

水在结冰过程中,要向周围放出热量。

科学探究目标

1.

观察、记录水结冰过程中的各种变化。

2.

观察、比较水和冰的相同点和不同点。

科学态度目标

1.

初步感受、体验物质状态的变化。

2.

乐于在实验观察活动中保持认真、细致的态度。

科学、技术、社会与环境目标

在自然环境中,水与冰可以相互转化。

【教学重难点】

重点:分析发现水结冰过程中的温度变化。

难点:初步建立水的形态变化与热量变化有关系的概念

【教学准备】

为学生准备:试管、清水、碎冰、水银温度计、烧杯、食盐、小勺、彩色橡皮筋、直尺、食用色素、学生活动手册等。

教师准备:各种冰的图片、热水、教学课件等。

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题(预设5分钟)

[材料准备:热水、水银温度计、各种冰的图片]

1.

出示一杯热水并测量水的温度

提问:如果我十分钟后再测这杯水的温度,温度会如何变化?(预设:温度会下降一些。)雪花老师小学资料制作微信:x3481913332

2.

出示几张各种冰的图片。

提问:如果一直让水的温度下降,会出现什么情况?(预设:会和室内温度一样。如果继续下降会怎样呢?水会结冰。)

3.揭示课题:水结冰了(板书)

二、探索:水结冰过程中的各种变化(预设15分钟)

[材料准备:试管、清水、碎冰、水银温度计、烧杯、食盐、小勺、彩色橡皮筋、直尺、食用色素、学生活动手册]

1.

引导学生充分表达自己的想法,后组织学生讨论本课的实验方法。提问:说一说我们对这个问题的想法?今天在教室里,我们可以怎么做实验?

2.学生相互合作,测量水结冰过程中温度的变化,同时体会变化过程中的热量变化。

在活动中,教师要提醒学生:(1).做两次标记:第一次是试管中倒入清水后(为了便于观察,可以在清水中滴一滴食用色素);第二次是试管中的水完全结冰后;两次用不同颜色橡皮筋标记;(2).温度计插入试管塞的小孔中,保持在中间的位置不能动,不要碰到试管壁;(3).仔细观察水结冰的变化过程,需要把试管经常拿出来观察是否开始结冰,当水开始结冰时,记录温度。(4).冰块尽可能碎一些,再加入一部分食盐(食盐多一些,降温速度快一些),有利于降低烧杯内冰水混合物的温度。(5).因为需要拿出来看,碎冰可能会使橡皮筋移动,所以需要直尺重新确定一下标记位置是否正确。

3.

出示活动手册第9页,明确实验要求,并记录观察比较水和冰有哪些相同点与不同点。

三、研讨:实验发现(预设15分钟)

[材料准备:结冰后的试管、碎冰内加食盐的烧杯、碎冰内不加食盐的烧杯、直尺、水银温度计]

1.学生反馈交流:水在什么条件下会结冰?

小结:当环境温度低于

0℃,水的温度下降到

0℃时,开始结冰,从液体状态变成了固体状态。水结冰时,冰水混合物的温度长时间保持在

0℃时。

2.提问:水结冰后有哪些变化?

水结冰后占据了更大的空间。

3.

冰还是水吗?

引发学生去思考冰和水是同一种物质。

4.为什么烧杯外壁有小水珠或一层白白的?它是冰吗?和试管里的冰一样吗?它是哪里哪里来的?和哪些现象类似?

烧杯外的水蒸气遇冷(0℃以下)凝结成霜。不是冰,不一样。(当外界温度较高时,也会只是液化成小水珠。)

5.在碎冰里加入了食盐,有什么作用?

碎冰中加入食盐可以让冰在同温度下融化,这样有利于降低实验的温度,达到预期的效果。

四、拓展:固态的冰能重新变成液态的水吗?(预设5分钟)

[材料准备:结冰的水、试管、烧杯、清水]

1.提问:水结冰这种现象给我们的生活带来了哪些好处和不便?

好处:可以看到美丽的冰雕,吃到冰淇淋。

不便:路滑给人们行走带来了不便。

2.出示装有冰的试管。提问:我们有什么办法能把冰取出来?

比一比谁的方法更科学?你为什么这么想?

3.提问:固态的冰在什么条件下重新变成液态的水呢?

学生猜测。引导学生课外自主探究

【板书设计】

3.水结冰了

水(液态)

凝固(0℃或0℃以下)

冰(固态)

【活动手册使用说明】

1.

学生活动手册上的内容是让学生比较水与冰的相同和不同。需要在学生通过观察冰和水之后,再研讨归纳后填写。

2.

维恩图的填写,要将水和冰的不同点写在两侧的空白处,相同点写在交

叉的空白处。

【作业设计】

1.

当水的温度下降到(

)的时候,水开始结冰。

A.3

℃

B.

0℃

C.-3

℃

2.装有冰块的烧杯外壁会有小水珠,这些小水珠(

)

可配图

A.可能是从杯子里渗出来

B.可能是杯子里的冰变成的

C.可能是空气里的水蒸气遇冷变成的

3.

在冰里加入一些盐会使得冰的温度(

)

A.会上升

B.不变

C.会下降

科教版三年级上册1.4《冰融化了》教学设计

课题

冰融化了

单元

1

学科

科学

年级

3

学习目标

科学知识1、什么是融化2、冰融化成水的原因3、冰融化时的温度変化与体积变化4、水、水蒸气和冰的异同点及其相互转化关系科学探索1、通过活动体验,探索冰融化的原因及其温度、体积变化状况2、结合拓展资料,研讨水、水蒸气和冰的区别及其相互转化关系科学态度感受、体验物质状态变化的可逆性

重点

1、什么是融化2、冰融化成水的原因3、冰融化时的温度変化与体积变化4、水、水蒸气和冰的异同点及其相互转化关系

难点

1、通过活动体验,探索冰融化的原因及其温度、体积变化状况2、结合拓展资料,研讨水、水蒸气和冰的区别及其相互转化关系

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

展示图片,聚焦问题:用碎冰和加食盐的方法可以使水温下降到0℃,水开始结冰。想一想,反过来,如果给冰加热,会看到什么现象?说说你的看法。

学生谈自己的看法:冰融化。

单刀直入,创设问题情境,激发学习兴趣

讲授新课

一、新知讲解1、你见过冰融化的现象或景观吗?教师点拨:北极冰川融化、河冰融化、冰柱融化、冰花融化等2、活动体验(1)取一小块冰,用吸管不断地向冰块的某一部分吹热气,观察冰块的变化,说一说冰块融化的原因。(2)填写活动观察冰吹热气解释现象我的疑问3、让冰融化的办法有哪些?教师提示:用吹风机的热风吹、用手捂热冰块、冰块放到太阳底下等。4、冰在融化时温度会发生怎样的变化?引导学生做实验。(1)实验器材:温度计、冰块、烧杯(2)实验操作①把冰块放入烧杯内,用温度计测量并记录冰块的温度②让冰块自行融化。在冰块融化过程中,按均匀的时间间隔测量温度③当冰块完全化成水时,记录温度计上的读数(3)冰融化的温度记录表时间/分123456温度/℃我的发现教师点拨:冰的温度一直在升高,当温度升到0℃时冰就开始融化,在融化的过程中很长时间保持在0℃,当完全融化成水后温度开始上升。5、冰为什么会融化?教师点拨:冰融化过程中,从周围吸热,温度升高,热量增加,热量是使冰的形态发生改变的重要因素。6、观察并记录冰融化成水的过程中有哪些变化。引导学生继续活动体验(1)活动①取一支结冰的试管,在冰面处做上标记,把试管浸在热水里,观察冰的融化过程②在冰完全融化后,在水面处做上标记,比较冰和水的体积(2)冰融化成水的过程变化记录形态体积快慢教师点拨:固体冰变成液体水这一过程叫融化。7、比较水、水蒸气和冰的相同和不同

水蒸气教师点拨:相同点:①都属于同一种物质

②都有一定的体积不同点:①水是液态,没有固定的形状

②冰是固态的水,有固定形状

③水蒸气没有固定形状,是气态的水

8、用箭头表示水、水蒸气和冰的转化关系

水水蒸气

冰教师点拨(展示示意图):水受热变成水蒸气,水蒸气遇冷又变成水;水遇冷(0℃以下)变成冰,冰受热融化成水;冰受热在融化成水的同时还产生水蒸气,水蒸气在0℃以结成冰。9、自然界中哪些现象能说明水蒸气和冰之间可以转化?引导学生理解水蒸气与冰之间的转化。教师点拨:①霜是水蒸气在0℃以下在植物上或地面上形成的小冰晶。温度升高,霜会融化蒸发,产生水蒸气。②雪是水蒸气在0℃以下形成的小冰晶。温度升高,雪会融化蒸发,产生水蒸气。10、小牛试刀夏天取出一瓶冰镇啤酒,倒入茶杯,过一会儿你会发现什么?为什么?教师点拨:杯子外面有水珠。因为杯壁温度很低,杯子周围的空气遇冷后液化成小水滴。二、课堂练习:选出正确的一项,填在括号内1、把一小块正在融化的冰,投人到一大桶0℃的水中,则(

)A、有少量的冰融化成水B、冰全部融化成水

C、有少量水凝固成

D、冰和水的质量都保持不变2、下列方法中,不能加快冰的融化速度的是(

)

A、用火烤

B、用手捂C、放在0

℃以下的地方3、下列温度环境中,冰块融化得最快的是(

)

A、10

℃

B、50

℃

C、90

℃4、液态的水变成固态的冰的过程叫(

)

A.融化

B.凝固

C.冷却5、固态的冰变成液态的水,是因为(

)

A.受热了

B.受冷了

C.温度不变6、冰块放在实验桌上会融化的原因可能是(

)

A.室内的温度高

B.冰块比较小C.桌子产生了热三、拓展提高:熔化、凝固、汽化(蒸发和沸腾)、液化(凝结)、升华、凝华六种物态变化的区别展示示意图熔化:固态到液态

凝固:液态到固态

汽化:液态到气态

液化:气态到液态

升华:固态到气态

凝华:气态到固态四、作业布置在不同的条件下,冰融化的快慢不同。在相同的条件下,冰和冰激凌哪一个融化得更快一些呢?试一试吧!

学生回忆交流学生活动,观察,描述学生填写,相互交流学生讨论交流学生准备实验器材,按照实验步骤和要求进行实验,记录相关数据学生填写学生回答学生按要求活动,注意观察学生填写交流学生阅读拓展资料,填写活动手册学生自己做,交流学生回答学生研讨交流学生独立完成学生认真听学生课后完成

认识冰融化现象了解加快冰融化的方法探究冰融化时温度変化研讨冰融化的原因探索冰融化后体积变化明确融化概念辨别水、水蒸气和冰的异同点了解水、水蒸气和冰之间的转化关系帮助学生理解水蒸气和冰之间的转化学以致用检测学生运用知识的能力拓宽知识面继续探索科学奥秘

课堂小结

通过这节课的学习,我们知道当环境温度高于0℃,冰的温度升至0℃时开始融化;冰在融化过程中,温度会长时间保持在0℃,直至完全融化成水。冰在融化过程中,要从周围吸收热量,热量是使水的状态发生变化的重要因素。观测并记录冰块融化过程中的温度和现象,感受、体验物质状态变化的可逆性。

总结课堂

板书

融化冰

水(固体)

吸热

(液体)

板书设计

2019教科版小学科学三年级上册:1-5《水能溶解多少物质》教案教学设计

5.水能溶解多少物质

【教材简析】

通过前面的学时的生活经验,学生知道食盐、白糖、味精、红糖等物体在水中能够溶解,知道通过搅拌能加快食盐的溶解速度。本节课将要研究比较不同物质(以食盐和小苏打为例)在水中的溶解能力。学生将学习到一种常用的实验方法——对比实验。通过对比实验的方式,对食盐和小苏打在水中的溶解能力进行比较,明白水能够溶解的物质的数量是有限的,且不同的物质溶解的数量是不同的。

聚焦环节,通过提问和联系学生已有知识经验,引出本课主题“同样多的水中,不同的物质溶解能力一样吗”。

探索环节,主要编排了2个学生探索活动。探究活动1让学生根据一年级学习实践过的体验,说一说哪些物体能够溶解在水中。探究活动2是让学生通过对比实验的方式,说明食盐和小苏打在水中溶解的能力不同。实验时可以采用书本上的先取20克食盐和小苏打然后平分成8份,这种方法在教师准备材料时需要花费较多时间,称量好20克食盐和小苏打后将它们先平分成2份,再平分成4份。最后平均分成8份;也可以采用平勺定量法,即用2克的勺子盛一勺食盐或小苏打,用尺子刮去多余的,这种方法易操作,但刮的力度、深浅会不同,还有将盐洒出等问题。教师可以根据实际情况进行选择。这是本课的主要活动,通过对比的方式对实验现象有直观的感受。其中探究活动2为本课的核心活动,为保证其有足够的探究时间和空间,教学时可把探究活动1前置到聚焦环节。

研讨活动,通过分析全班小组的实验数据,分析出食盐和小苏打在相同的水中溶解能力是不同的。并组织学生研讨“为什么我们在做上面实验的时候,要一份一份地加入?”通过研讨,让学生认识到,在实验的过程中,“要等前一份完全溶解之后才能加入后一份”这一实验方法的目的和意义,使学生初步建立起控制实验变量,防止干扰的实验意识。

拓展环节,让学生寻找生活中的物质,比如味精、红糖、白糖等,让这些物质也溶解在水中,并自主去研究、比较它们在水中的溶解能力,从更加广泛的角度说明不同的物质在水中的溶解能力是不一样的。

【学情分析】

在本课开始前,学生已经知道了生活中有不少物体能够溶解在水中,知道通过搅拌能加快食盐的溶解速度。但是对于小苏打和书本中出现的碱平时接触较少,不清楚它们的样子及在生活中的作用。同时对于“不同物质在水中溶解能力的不同”也比较模糊。

【教学目标】

科学概念目标

1.水能溶解食盐和小苏打。

2.同样的水能够溶解的食盐和小苏打的数量是不同的。

科学探究目标

1.通过对比的方法研究同样的水中溶解的食盐和小苏打的数量。

2.能用搅拌使水中的物体充分溶解。

科学态度目标

学会使用对比的方法观察实验现象。

科学、技术、社会与环境目标

感受生活中的溶解现象,知道可以利用这种变化为生活服务。

【教学重难点】

重点:发现不同物质在水中的溶解能力是不同的。

难点:学会采用对比实验的方法研究相应的问题。

【教学准备】

为学生准备:食盐20g,平均分成8份、小苏打20g,平均分成8份、(或食盐、小苏打、2克的勺子、尺子)、装有50毫升水的烧杯2个、玻璃棒2根、白糖、味精、红糖各一份、学生活动手册、全班数据汇总表等。

教师准备:学生实验材料一套

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题(预设5分钟)

[材料准备:1小包食盐,一小包小苏打,一小包碱,装有水的烧杯1个,玻璃棒1根]

1.出示食盐,提问:把它放到水里,会怎么样?(学生根据之前的生活经验进行预测。预设:消失了,不见了,溶解了。)

2.老师将食盐放入水中,搅拌使之溶解。

3.提问:除了食盐,你还知道哪些东西能够溶解在水中?(学生交流,教师板书。预设:白糖,味精,红糖等。)

4.根据学生回答,教师进行补充说明小苏打和碱,并出示小苏打和碱。(板书:小苏打,碱。)

5.提问:如果我在这杯水里不断加入食盐,一直加一直加,食盐能够不断溶解吗?那小苏打呢?能一直溶解下去吗?(学生进行猜测。)

6.提问:那么,同样多的水中,不同物质的溶解能力一样吗?(学生猜测。)

7.揭示课题:水能溶解多少物质。(板书)

二、探索:水能溶解多少食盐和小苏打(预设25分钟)

[材料准备:每组准备食盐20g,平均分成8份、小苏打20g,平均分成8份、(或食盐、小苏打、2克的勺子、尺子)、装有50毫升水的烧杯2个、玻璃棒2根、学生活动手册、全班数据汇总表](实验时可以采用书本上的先取20克食盐和小苏打然后平分成8份;也可以采用平勺定量法,即用2克的勺子盛一勺食盐或小苏打,用尺子刮去多余的。教师可以根据实际情况进行选择。)

1.提问:那么,我们怎样才能知道同样多的水中,不同物质的溶解能力是否相同?如果这节课我们就用食盐和小苏打来研究这个问题,怎么研究?(预设:学生提出进行实验设想。)

2.根据学生意见,适时出示小组讨论的提示:要知道同样多的水中,能溶解多少食盐和小苏打,我们打算怎么做?我们还应注意什么?(学生小组交流,讨论实验方法和注意点,教师巡视。)

3.全班交流实验设计方案,教师选择关键词进行板书。(预设:水量一样多;食盐和小苏打每次加入的量要相同,并且要等前面一份完全溶解后再加入下一份。板书:水量统一,每次加入量相同,完全溶解后再加入下一份,直到不能溶解为止)

4.阅读科学书13和14页,思考并交流还有什么需要注意的:水为什么要一样多?怎样加入食盐?什么时候加入第二份、第三份?什么时候停止加食盐和小苏打?怎样知道食盐和小苏打完全溶解了?

5.教师进行相应的指导,并演示。(采用平勺定量法时要演示如何获取2克一份的食盐——用2克的勺子盛一勺盐,用尺子刮去多余的盐,搅拌的操作规范——搅拌时玻璃棒不能碰到烧杯的底和壁,什么时候加入第二份食盐、第三份食盐,要将食盐溶解的份数及时记录下来,如何判断食盐是否完全溶解等。)

6.出示活动手册第3页,指导学生实验要求及记录:先完成食盐的溶解实验,再完成小苏打的溶解实验,并根据食盐和小苏打溶解的情况,进行记录。当一份食盐或小苏打在水中完全溶解的时候,在表格中打一个?,在实验结束时,通过统计?的数量,来表示食盐或小苏打溶解的份数。

7.学生分组实验并记录食盐和小苏打溶解的量。教师进行巡视和指导,巡视的注意点:(1)是否按照流程进行实验;(2)小组内是否人人参与;(3)是否对实验仔细观察并及时记录。

8.学生完成实验后整理器材,汇总全班的数据到黑板上或者课件上。

三、研讨:实验发现(预设5分钟)

[材料准备:数据汇总表]

1.学生观察黑板上的实验数据汇总表,进行交流:50毫升水能溶解多少份食盐?多少份小苏打?(引导学生从黑板上的数据得出“大多数小组50毫升水中溶解了多少份食盐和小苏打”)

小结我们的发现:食盐和小苏打在水中的溶解能力是不同的。食盐溶解的份数多,小苏打溶解的份数少。

2.组织讨论:为什么我们在做上面实验的时候,要一份一份地加入?这样加,有什么好处?(学生交流想法。达成共识:这样一份一份地加入,能够清楚地知道,食盐和小苏打在水中能够溶解的份数。)

四、拓展:其他东西在水中的溶解能力一样吗?(预设5分钟)

[材料准备:白糖、味精、红糖各一份]

1.教师出示白糖、味精、红糖,提问:如果想知道这几种东西在水中的溶解能力我们可以怎样研究?(学生交流实验方法。)

2.回家后同学们可以利用今天课堂上的实验方法,探究这些物质在水中的溶解能力。

【板书设计】

5.水能溶解多少物质

食盐、小苏打、白糖、红糖、味精、碱……

水量统一

每次加入量相同

完全溶解后再加入下一份

直到不能溶解为止

小组

1

2

3

4

5

6

7

8

食盐

小苏打

我们的发现

食盐和小苏打在水中的溶解能力是不同的。食盐溶解的份数多,小苏打溶解的份数少。

【活动手册使用说明】

1.在学生研究活动过程中,根据食盐和小苏打溶解的情况,进行记录。当一份食盐或小苏打在水中完全溶解的时候,在表格中打一个?,在实验结束时,通过统计?的数量,来表示食盐或小苏打溶解的份数。

2.在班级汇报时,可以在班级记录表中汇总每个小组的观察结果,通过全班数据的呈现来直观展示一杯水中溶解食盐或小苏打的份数。

3.在“我的发现”一栏中,引导学生通过文字形式将自己的发现记录下来,水能够溶解食盐和小苏打,但是溶解的数量是不一样的。

【作业设计】

1.100毫升水大约能溶解(

)克食盐

A.20

B.35

C.100

2.50毫升水大约能溶解(

)克小苏打

A.1

B.4

C.10

3.下列物体组合中,都能溶于水的是(

)

①白糖

②食盐

③面粉

④沙子

⑤碱

⑥食用油

A.①②③

B.④⑤⑥

C.①②⑤

2019教科版小学科学三年级上册:6.加快溶解

教案教学设计

6.加快溶解

教学目标

1.让学生在探索“加快溶解”的过程中经历“问题——假设——验证——证实”的科学探究过程。

2.引导学生在“哪一块食盐溶解得快”的活动中,经历控制单个变量进行对比实验的探究过程,并认识影响物体在水中溶解快慢的几个因素。

3.引导学生在研究活动中大胆设想,精心设计,并能控制实验条件,用对比法的原理进行科学的验证过程。

教学重点

经历利用对比的方法验证肥皂溶解速度变化的探究过程。

教学难点

明确实验中的变量和不变量,经历控制单个变量进行对比实验的探究过程。

教学方法

实验操作,小组合作探究

课前准备

多媒体课件、(小组用)筷子、玻璃杯、热水和冷水、小刀、糖块、肥皂、表、食盐、汤匙、水槽等。

课时安排

1课时

教学过程

一、导入新课

1.出示一杯纯净水,请一位学生上来喝一喝,说说水的味道。

2.在纯净水中加入两个糖块,马上让这位学生再喝一喝,说说现在水的味道。

3.教师设问:加了两块糖,水为什么还不是很甜呢?

4.学生提出自己的想法。

5.教师提出探究的任务:你有什么办法能加快糖块在水中的溶解呢?师随机板书课题:怎样加快溶解。

二、新课学习

1.探究哪块糖溶解得快

(1)教师设问:你们提到的方法真的都能加快糖块溶解的速度吗?你有办法让人信服呢?

(2)学生提出自己的设想。

(3)教师设问:如果把热水、搅拌和切碎几种方法综合起来实验,能说明每种方法都有加快糖溶解速度的作用吗?

(4)学生提出自己的想法。

(5)教师再设问:要看清每种方法是否加快了溶解,加快了多少时间?你们觉得还应该注意些什么呢?

(6)学生小组讨论。

(7)学生交流,提出要用冷水与热水、搅拌与不搅拌、切碎与不切碎的对比方法。

(8)引导学生注意对比实验中的注意点。

①教师设问:比方冷水与热水的对比实验中,你们认为哪些条件要相同,哪些条件必须不同呢?

②学生讨论,并提出自己的设想。

③教师再次设问:另外两个对比实验中,你们认为哪些条件要相同,哪些条件必须不同呢?

(9)在选择基础上协调成4个组做搅拌与不搅拌的比较;4个组做切碎与不切碎的比较;4个组做热水与冷水的比较。教师巡回指导。

(10)各小组交流研究结果。教师谈话小结。

2.

研究怎样加快食盐的溶解。

使用‘学乐师生’录像、拍照,收集学生典型成果,在‘授课’系统中展示

(1)教师谈话:你熟悉的可以溶解在水中的物质还有什么?

(2)学生说说。

(3)教师谈话:现在我们用食盐来进行一场比赛。比一比,哪个小组先把它完全溶解在水。你觉得怎样才能使比赛更公正?

(4)学生谈自己的想法。明确需要控制食盐的数量、水的多少、开始实验的时间等因素,而加快溶解的方法可以是不同的这的重要点。

(5)各小组讨论加快溶解的方案。

(6)各组比赛。

(7)请速度快的小组说说自己是怎么想和怎么做的?速度快的经验是什么?

(8)请速度慢的小组说说自己是怎么想和怎么做的?速度慢的原因可能是什么?

3.

体验与记录肥皂溶解的时间。

(1)小结前面部分的活动。

(2)教师谈话:以上这些加快溶解的方法是否也适合另外的物体比如肥皂呢?我们可以用什么方法加以验证?没有比刚才更简便的方法呢?

(3)学生提出自己的想法。

(4)教师出示记录表,让学生研究表格,提出对这个本活动的注意点或建议。

(5)学生推测结果,并说明理由。

(6)分发肥皂片,实验。

(7)交流结果。

4.生活中应用

师:今天,我们学习了加快物体溶解的方法,那么在生活中,我们把这种方法应用在哪里了?

生讨论后答

(如:1、妈妈洗衣服的时候,往水里倒洗衣服后,总是用手搅一搅;如果洗衣服结块了,一般倒入温水中,还把它弄碎。2、冲咖啡的时候要用热水冲,并且一边冲还要一边等等。)

师:看来生活处处皆科学。

三、结论总结

同学们,通过这节课的学习,你们有什么收获?小组交流,小组长发言。

四、课堂练习

1.在生活中,人们是怎样应用加快溶解的方法的,列举一个例子?

2.物质在水中的溶解速度跟(??)、(

?)、(

?)有关。

3.判断题:

(1)两块肥皂同时放入装水的杯子中,放在热水中的溶解的快。(??)

(2)在“搅拌是否可以加快食盐的溶解”实验中,两个杯子中水可以不一样多。(

)

(3)在“比较水温对食盐溶解快慢影响”实验中,可以在其中的一个杯子中搅拌。()

(4)肥皂粉、鸡精、面粉、白酒都可以溶解在水中。

(

)

(5)一些液体不能溶解在水中,但可以溶解在其他液体中。(

)

(6)溶解就是放入水中的物质完全与水混合,水中没有沉淀物。

(

)

(7)食糖在水中溶解后,中间的地方最甜。

(

)

五、作业布置

近年来,海水的污染越来越严重。课后请同学们调查一下海水被污染的原因,了解生活中溶解现象带来的危害,并想出防治措施。

六、板书设计

5.怎样加快溶解

??????????????

搅拌、加热(热水)、切碎

???????

???????????

2019教科版小学科学三年级上册:7.混合与分离

教案教学设计

7、混合与分离

<

>

( )

【学习内容】

2019教科版科学三年级上册第一单元第七课?混合与分离?

【学习目标】

1、科学概念:知道食盐溶解于水的变化过程是一个可逆的过程。用蒸发的方法可以分离出溶解在水中的盐,这种方法被广泛应用于生活中。如:海水晒盐。

2、过程与方法:能运用烧杯、酒精灯、三脚架、石棉网、蒸发皿等工具进行简单的观察实验,经历观察比较、描述溶解前后盐粒特征的过程。

3、情感态度价值观:激发学生课外探究其他分离方法的兴趣。

【学习重点】

指导学生正确使用酒精灯。

【学习难点】

理解减少溶液中的水分可以进行分离盐和水。

【学习准备】

小组观察实验:饱和盐水、食盐、清水、蒸发皿、放大镜、石棉网、酒精灯、三脚架。

【学习过程】

一、聚焦

生活中,我们常常会遇到混合在一起的物质,比如,食盐洒落在沙土里。怎样把它们分开呢?

探索

观察食盐和沙的混合物,区分什么是食盐,什么是沙。

思考怎样将食盐和沙分开.

分组实验:用水分离食盐和沙

、将混合物放入杯中,往杯中加水,搅拌,直到食盐完全溶解。

用滤纸过滤,把沙分离出来。

4、分离食盐和水

(1)思考:如果杯子里的水一天一天继续蒸发减少,直到水全部被蒸发掉,原先溶解在水里的食盐会怎样?食盐会随水一起蒸发呢还是会留在杯子里。(学生做解释)

(2)、讲解:用蒸发的方法水分减少很慢,我们还可以用酒精灯加热水的方法来加快水分的蒸发,看一看溶液中水分减少后食盐的变化。

(3)、出示实验装置,介绍各部分名称。(蒸发皿、石棉网、酒精灯、三脚架)

(4)、教师演示实验操作,学生观察。

(5)、强调实验要点:酒精灯的构造、酒精灯的点火方法、酒精灯的灭火方法、在盐水还未完全蒸发之前熄灭酒精灯、加热后实验器皿会很烫要注意安全。

(6)、分组实验,观察:用放大镜观察蒸发皿中留下的物质的形状、颜色、颗粒大小。

(7)、集体探讨:这些白色颗粒和食盐一样吗?它们也能溶解于水吗?它们是食盐吗?如果在蒸发皿中留下的是食盐,说明什么?(盐的水溶液中的水分蒸发后,盐并没有随水分一起蒸发掉,而是形成了盐的晶体留在蒸发皿中。)

(8)、整理本节课达成的共同认识记录在活手册上。

三、研讨

1、我们是怎样将沙和食盐分离的?水在分离过程中起到什么作用?

2、食盐和水是怎样分离的?分离后的水到哪里去了?

四、随堂验收

1、酒精灯的火焰分为哪几部分?哪部分温度高?

2、如何从海水中得到盐?

五、课堂小结

食盐溶解于水的变化过程是一个可逆的过程。用蒸发的方法可以分离出溶解在水中的盐,这种方法被广泛应用于生活中。如:海水晒盐。

五、布置作业

木屑和铁屑混合在一起了,怎样分离呢?

七、板书设计

7、分离食盐和水

自然蒸发

蒸发

用酒精灯加热

2019教科版小学科学三年级上册:8.它们发生了什么变化

教案教学设计

8、它们发生了什么变化

【学习内容】

2019教科版科学三年级上册第一单元第八课?它们发生了什么变化?

【学习目标】

科学概念目标:

一些物质的状态虽然发生了变化,但一般说来物质本身的组成成分却没有改变。如水的三态变化。

科学探究目标:

1.

利用所学知识解决生活中实际问题。

2.

探究活动中,通过猜测、观察、实验、研讨等发现事实、做出判断、发展思维。

3.

利用文字、图表、图画等方式描述观察、实验的结果,并对观察结果进行分析。

科学态度目标:

1.

形成尊重事实、重视证据的科学态度。

2.

发展愿意与他人合作,乐于交流的学习态度。

科学、技术、社会与环境目标:

认识到水是地球上十分重要的资源,形成保护水和空气,珍爱生命的情感、态度与价值观。

【学习重点】

物质的状态虽然发生了变化,物质本身的组成成分却没有改变。

【学习难点】

在探究活动,通过猜测、观察、实验、研讨等发现事实、做出判断、发展思维;利用文字、图表、图画等方式描述观察、实验的结果,并对

观察结果进行分析。

【学习准备】

橡皮泥、圆头剪刀、白纸、学生活动手册。

【学习过程】

一、聚焦

1.出示课件:水的三态变换。

2.出示橡皮泥等物品。

3.引导思考:生活中,我们注意过这类变化吗?它们的变化与水的形态变化是不是相同呢?

二、探索

活动一:让橡皮泥发生变化。

1.

学生活动:橡皮泥制作。

2.

展示,交流。

3.

思考:想一想这些物品还是橡皮泥吗?

4.

教师小结。

活动二:让纸发生变化。

1.

学生活动:剪纸活动。

2.

展示,交流。

3.

思考:想一想这些物品还是纸吗?

4.

教师小结。

探讨,交流:比较上面橡皮泥和纸的变化与水的变化相同之处。

三、研讨

1.

讨论:

(1)橡皮泥,纸的变化与水的变化有什么相同的地方?

(2)生活中,你还能找出类似

水这样的变化吗?

2.

交流汇报。

3.

总结收获。

四、拓展

生活中大部

分物体具有热胀冷缩的性质。将一个压瘪的乒乓

球放在热水中,观察它的变化。你还知道其他类似的现象吗?

2019教科版小学科学三年级上册:2.1

感受空气

教案教学设计

1.感受空气

【教材简析】

《感受空气》是第二单元《空气》的单元起始课,本课主要借助生活中与空气密切相关的物体来深入研究空气的特征,如占据一定空间,有质量,可以流动,能被压缩等,同样也选取了空气和另外两种不同状态的物质进行对比研究,目的在于引导学生重点关注空气与固体、液体之间的相同点,进而对这些相同点进行更为深入的研究,为本单元中持续学习空气做铺垫。

聚焦板块,通过导入活动,希望学生关注到两个问题,空气的特征是什么?空气的作用有哪些?这样更利于教师了解学生的前概念,在此基础上进行教学,也为本单元后续研究内容的展开做一个铺垫,让学生对空气的认识更全面的、更科学。

探索板块,主要是学生通过两个游戏活动,发现空气的更多特征。通过感受活动,学生发现空气可以压缩,很轻等特征。通过传递游戏,训练学生的思维,发现空气会流动、不易密封等特征,在游戏的过程中重点引导学生观察空气与石头和水的共同特征。

拓展板块,通过游戏后研讨,让学生对物质的三态,固体、液体和气体有一个初步的感性认识,为后续研究做好铺垫。

【学情分析】

在一年级下册《认识一袋空气》中,学生已经对空气进行了初步的研究,知道空气具有无色、无味、透明、会流动、形状不固定的特征,能够运用各种感官去观察空气,获取新知。也知道空气和石头、水两种物质比较有许多不同的特征,但是对于相同点的认知还是比较缺乏的。

【教学目标】

科学概念目标

1.学生通过感受活动,知道空气虽然看不见,但是可以被我们感知并且存在于我们周围。

2.学生通过传递游戏,认识空气具有易泄漏、轻、能被压缩等特征。

3.学生通过感受活动,知道空气总会充满各处。

科学探究目标

1.学生借助生活中和空气相关的各种物品,并运用多种感官,了解空气特征。

2.学生通过探究活动,能用简单的文字或者图画记录实验结果,尝试用科学的语言进行汇报。

3.学生通过对气泡图进行补充,学会整理信息。

科学态度目标

1.学生通过小组合作探究,能主动参与合作学习活动。

2.学生通过研讨活动,学会倾听他人的意见,乐于讲述自己的观点。

科学、技术、社会与环境目标

初步了解人类的生活和生产需要从自然界获取资源,意识到空气的重要性。

【教学重难点】

重点:在游戏中发现空气的特征

难点:关注空气的新特征,能够产生认知冲突

【教学准备】

教师:多媒体课件,黑盒、学生实验器材一套,班级记录表。

小组:水、石头、空气、自封袋、透明杯子、篮子、大号透明塑料袋、气球、哨子、实验记录单。

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题(预设5分钟)

[材料准备:带盖的黑盒]

1.黑盒游戏,请学生来摸一摸。

提问:摸到了什么?(预设:什么都没有)

2.打开盒子展示,强调盒子里面的确是放了东西。

提问:你们猜猜看是什么?(预设:空气)

3.揭示课题:感受空气(板书)

提问:我们了解的空气有什么特点?(预设:摸不到、看不见、无色、无味、没有固定形状等)

提问:在你们的脑海中,空气有什么作用呢?(预设:呼吸,植物营养——光合作用,大自然的组成部分等)

4.小结:空气是非常重要的,我们的生活是离不开空气的。

二、探究研讨:空气特征(预设25分钟)

(一)游戏一:感受空气

[材料准备:每组1个大透明塑料袋、1个气球、1个哨子]

1.出示:一个大的透明袋子、1个哨子、1个气球,你们分别会怎么玩?

2.学生说玩的方法,明晰各物品的游戏方法,尤其是透明袋子的,学生示范装空气的方法(打开袋子轻轻的一兜,用手抓紧袋口,再拧一圈,观察结束前都不能松开袋口)。

3.出示实验记录单,明确实验要求,学生实验并记录实验结论。

4.学生汇报交流:我们通过什么方法,发现空气有什么特征?

小结:空气很轻,会流动,会发出声音,能压缩……(填入气泡图中)

(二)游戏二:传递游戏

[材料准备:每组一套水、石头、空气、自封袋、透明杯子、篮子]

1.出示:三样物品水、石头和空气,三个容器自封袋、透明杯子和篮子,每个容器中只能装一样物品进行传递。

2.学生小声讨论实验方法。

3.出示实验记录单,明确实验注意事项,学生实验并记录实验结论,并思考理由。

4.学生汇报交流:

(1)我们用什么(容器)来传递什么(物质),理由是什么?

小结:空气容易泄漏,会流动。(填入气泡图)

(2)空气和水有什么相同的地方?空气和石头有什么相同的地方?

(预设)空气和水的共同点:都会流动,都没有固定形状。

(预设)空气和石头共同点:都是自然界的一部分,都占空间。

三、拓展:认识物质三态(预设5分钟)

介绍固体、气体和液体,学生举例。

小结与延伸(预设5分钟)

1.小结空气特征,解释气泡图上的气泡是可以根据实际情况进行增减的。

2.针这些空气特征提出新的质疑。

小结:那么就让我们带着这些疑问进入后面的课堂学习。

【板书设计】

感受空气

【活动手册使用说明】

无

【作业设计】

1.下列关于空气的认识错误的是(

)

A.我们的生活离不开空气

B.空气很难密封

C.空气都有声音

2.下面不属于空气和石头的共同点的是(

)

A.都是大自然的组成部分

B.都是无色无味的

C.都要占地方

3.下列物质不属于液体的是(

)

A.牛奶

B.酱油

C.冰块

2019教科版小学科学三年级上册:2.2《空气能占据空间吗》教学设计

教案教学设计

2.《空气能占据空间吗》教学设计

【教材简析】

《空气能占据空间吗》这一课是2019教科版三年级上册新教材“空气”单元第二课,通过对第一课的学习,学生已经感受到空气的存在,本课通过系列活动,在学生认识了空气确实存在的基础上,让学生认同空气和其他物质一样,能够占据空间。

聚焦版块通过让学生预测“把纸团粘在杯子底部,然后将杯子竖直倒扣到水里,里面的纸团会湿吗?”,引出研究空气能否占据空间的问题。

探索版块,包括压杯入水、打孔观察和打气观察三个主要环节,通过研讨活动,学生可以认识到压杯入水实验中纸团不会湿是因为空气占据了杯内的空间;打孔观察实验中纸团完全浸湿了是因为水进入了杯子,水填补了原本被空气占据的空间;打气观察实验中让学生认识到打气筒把空气重新灌入杯子,刚才被水占据的空间,又重新被空气占据。

研讨版块,通过在研讨活动中带领学生进行深入的充分的论证交流,让学生认识到空气能占据空间。

拓展版块,通过小挑战活动,主要是让学生利用空气把瓶中的水挤出来,这有助于帮助学生进一步认识和理解空气和其他物质一样,也会占据空间。

【学情分析】

空气是否也和其他物质一样,占据空间呢?这个问题对于三年级的学生来说,会存在一些争议,虽然学生在一年级下册曾经用占据空间这个解释去理解形状,他们体验过在一个固定的盒子放入不同的螺母、木块、乒乓球等,理解这些看得见摸得着的物体会占据空间是容易的,但对于空气也会占据空间,是存在一定难度的。

【教学目标】雪花老师小学资料制作微信:x3481913332

科学概念目标

学生通过探究活动,知道空气能占据一定的空间。

科学探究目标

1.学生通过教师指导,用纸团、塑料杯等材料和方法分步操作,进行观察,研究空气占据空间。

2.能运用空气占据空间这一知识,用塑料瓶吹气球,并了解其原理。

科学态度目标

1.能对空气能否占据空间表现出研究的兴趣。

2.能在教师指导下对空气是否占据空间进行合作探究,如实记录和描述。

科学、技术、社会与环境目标

初步了解“空气能占据空间”知识在日常生活中的应用。

【教学重难点】

重点:通过实验探究认识到空气能占据空间。

难点:能对空气占据空间这一事实作出科学的解释。

【教学准备】

学生准备:水槽、透明胶带、剪刀、透明塑料杯、球针、纸巾、水、打气筒、学生活动学习单,毛巾等。

教师准备:学生实验材料一套,塑料瓶一个、气球、课件。

【教学过程】

一、聚焦问题,引出课题

1.出示一张纸巾擦汗,然后揉成纸团,提问:如果把它扔到水里,会怎样?(预设:会湿)

2.出示塑料杯,如果把纸团粘在杯子底部,将杯子竖直倒扣入水中,水要淹没杯底(PPT出示图片),里面的纸团会湿吗?(预设:会或不会)

3.追问理由:你这样预测的理由是什么?教师根据学生回答板书观点。

4.引出疑问:杯底的纸团会不会湿呢?我们怎么来证明?(预设:通过实验)

二、探索问题,解决矛盾

(一)压杯入水

1.实验操作指导:接下来我们通过实验来研究杯底的纸团会不会湿,把实验中观察到的现象记录下来(PPT图文出示实验提示)。

(1)揉成纸团,粘在杯底

(2)竖直倒扣,没过杯底

(3)杯中水面,画线记录

(4)拿起杯子,擦干观察

(5)每人一遍,思考记录

“空气能占据空间吗”学习单

第

组

(一)压杯入水

▲我会观察:①当把塑料杯压到水槽底部时,杯子里的水面有变化吗?

请你在图1和图2的杯子中用线画出水面的位置。

②杯底的纸团有没有湿?

▲我会思考:想一想,你观察到的这些现象说明了什么?

2.学生领取材料,开始实验,教师指导。

3.小组汇报交流。

(1)当把塑料杯压到水槽了底部时,杯子内的水面有没有发生变化?

(预设:没变)

(2)杯子底部的纸团怎么样了呢?(预设:没湿)

(3)纸团没有湿,杯中水面没有变,说明水槽里的水有没有进到杯子里面?(没有)

(4)水为什么进不去呢?(预设:杯子里有空气,空气占据了杯中的空间,水就进不去了)

(5)小结:这种现象说明空气可以占据一定的空间。

(6)分析纸团湿了的原因:有没有小组杯底的纸团是湿的?为什么你们的纸团会湿呢?(预设:杯子压下去倾斜了,空气泄露了,水进到杯子里,纸团就湿了)

(二)扎孔观察

1.引出扎孔:空气占据了杯子的空间,所以水进不去,你有办法让水进到杯子里吗?(预设:杯子底部扎一个小孔)

2.为了大家的安全,杯底的小孔已经扎好了,你们只要撕开杯底的胶带纸就可以根据要求进行实验。

(1)按住小孔,压杯入水

(3)松开手指,观察变化

“空气能占据空间吗”学习单

(二)扎孔观察

▲观察与思考:①当松开手指后杯子中的水面发生了什么变化?

请你在图3和图4的杯子中用线画出水面的位置。

②还有哪些情况发生了变化?

3.学生继续小组探究,教师指导。

4.简单交流:

(1)杯子底部扎了小孔以后,杯子中哪些情况发生了变化?

(预设:杯子中水面变高了)

(2)水面怎么会变高了呢?(预设:水跑到杯子里面了)

(3)水是什么时候跑到被子里面去的?(预设:松开手指以后)

(4)水跑到杯子里后,空气去哪里了?(预设:空气被水挤出了小孔)

(5)空气被水挤出了杯子,就是说刚才被空气占据的空间现在被谁占据了?(水)

(6)水占据了杯子的空间,那么杯底的纸团怎么样了?(预设:湿了)

(7)湿了的纸团把它从杯子里拿出来放在盘子里。

(三)打气观察

1.提问:水的本领还真大,把空气挤出了杯子,你能想办法让空气再回到杯子中去吗?(预设:向杯子里吹气)

2.出示气筒:怎么吹?(预设:嘴巴)老师这里有更先进的工具,我们就用它把杯子里的水赶出去。

3.PPT出示打气观察提醒:

(1)按住杯子,球针入孔

(2)慢慢打气,观察变化

“空气能占据空间吗”学习单

(三)打气观察

▲观察与思考:当慢慢向杯子打气的时候,杯子里面有什么变化?

4.小组反馈:

(1)当慢慢向杯子打气时,杯子里发生了什么变化?(预设:杯子里的水慢慢变少,水位下降。)

(3)这说明了什么?(预设:说明杯子里的水被空气挤出去了,空气又重新占据了杯子的空间)

三、研讨交流,小结课堂

1.提问思考(投影展示学习单):在刚才的三次实验中,你们分别看到了哪些现象?(预设:第一次水没有进杯子,纸团没有湿;第二次水进入了杯子把空气挤出去了,纸团湿了,第三次往杯子里打气时空气把水挤出杯子,空气又重新占据了杯子的空间)

2.课堂小结:这些现象告诉我们什么?(预设:空气能占据空间)

3.提问引题:这就是我们今天所探究的内容(出示课题),现在谁能告诉大家空气能占据空间吗?(预设:能)划去“吗”字

四、拓展延伸,应用挑战

1.谈话激趣:刚才李老师让小朋友们玩了气球,还想不想玩?但是老师要你们自己把气球吹大。谁会吹气球?

2.出示瓶子和气球:今天这个吹气球有点不一样,老师要你们吹瓶子里面的气球,谁来吹?

(1)吹不大。这是怎么回事?谁能利用今天学过的科学知识来给大家说说原因。(预设:子里面充满了空气,占据了瓶子的空间,所以气球就吹不大。)

(2)能吹大。怎样能吹大?(预设:把瓶子里的空气挤出去)你要不要再试试?

(3)看瓶解惑:老师在这个瓶子上施了魔法,瓶子底部有个小孔,第一次吹的时候,老师把小孔堵住了,瓶中的空气没法跑出去,占据了瓶子的空间,气球就没法吹大;第二吹的时候,我把手松开了,吹气球的时候就把瓶中的空气挤出外面,气球就吹大了。

(4)生活中的空气占据空间现象:生活中,很多地方用到了空气占据空间这一原理(PPT出示气垫等图片),课后小朋友们可以去生活中研究一下这些物品。

【板书设计】

2.空气能占据空间

会湿

水进入杯子

不湿

杯内有空气

【活动手册使用说明】

1.手册中的三个图中,分别需要学生根据实验现象在杯内画出水位,边观察边画图,培养学生如实记录的习惯。

2.图下方的解释,需要学生在实验观察结束后归纳填写。

【作业设计】

1.把纸团粘在塑料杯底部,把被竖直倒扣在水槽中(杯子全部浸没),杯子中的纸团(

)。

A.会湿

B.不会湿

C.会掉下来

2.小明按下图做了一个压杯入水实验,观察发现杯子内的纸团没有湿,是因为(

)。

A.空气占据了杯内的空间

B.杯子中有水

C.

水没进入杯子

2019教科版小学科学三年级上册:2.3

压缩空气

教案教学设计

3.压缩空气

【教材简析】

通过前面两节课的研究,学生已经认识到空气和石块、水等一般的物体一样,能占据空间。在此认知基础上,本课以及此后的学习内容要对空气的物质属性进行更深入的研究和理解。在科学的大概念里,宇宙中所有的物质都是由很小的微粒构成的,空气当然也不例外。本课希望学生仔细观察有关空气压缩和扩张的现象,然后让学生试探性地从微粒的角度对现象进行解释。

聚焦环节通过提出对比问题,让学生迅速把问题聚焦到后面要关注的核心概念上,特别是本课需要关注的问题——空气的压缩。

探索板块,主要是通过学生活动,比较得出空气可以被压缩和拉伸,而水不能,并且发现压缩的空气有弹性这一特征。通过探索活动,学生会发现装有水的注射器,活塞不能被拉动,而装有空气的注射器,活塞很容易向下压和向上拉,并且被拉动的活塞在手松开以后,又会回到原来的位置。

通过研讨活动,学生认识到可以空气是由许多微粒组成的,微粒之间的距离可以改变,因此很容易被压缩和拉伸。

拓展活动通过一个小游戏,让学生利用本课学过的知识进行应用。

【学情分析】

在学习了水单元以后,学生对水的特征已经有所了解。在本课所用到的材料中,对于像塑料袋这样的容器学生比较熟悉,知道装有空气的塑料袋手指按一按,塑料袋会挤压变形,但是对于像注射器这样的硬质容器,学生不太接触到。

【教学目标】

科学概念目标

1.学生通过探究活动,知道空气占有一定的空间,空气占据的空间可被压缩。

2.学生通过探究活动,知道压缩的空气是有弹性的,会产生弹力。

科学探究目标

1.学生通过教师指导,会使用对比实验控制条件的方法,进行观察。

2.学生通过使用学习单,会运用绘画等形式记录实验结果。

科学态度目标

1.学生通过教师的引导,在科学事实的基础上进行预测和解释。

2.学生通过比较其他人的数据,体会多次实验能提高实验结果的可信度。

科学技术、社会与环境目标

1.了解科技对生活的影响,压缩的空气可以制成救援的气垫、玩具气枪等。

2.了解人的需求是影响科技发展的关键因素。

【教学重难点】

教学重点:通过对比实验感受空气是可以被压缩或扩张的,并且压缩的空气是有弹性的。

教学难点:解释空气为什么可以被压缩或扩张。

【教学准备】

注射器、活动手册、记录纸

【教学过程】

聚焦:揭示课题(预设2分钟)

1.出示气泡图

提问:通过前两节课的学习,我们已经知道了空气是一种怎样的气体?

(它是看不见、无色、无气味、会流动、可以被压缩)

2.过渡:今天我们将继续来研究空气的另外特征。

探究:空气能否被压缩(预设20分钟)

[材料准备:每组两个注射器、学生活动手册]

1.出示注射器。

提问:你会使用吗?(学生上来演示)

提问:用手握住的地方叫什么?(预设:针筒)针筒上面还有什么?(预设:刻度)这个可以动的部分叫什么?(预设:活塞)

2.演示抽一段空气。

提问:现在老师如果把活塞往里推,手不放开,你觉得推得动吗?(预设:推得动或者推不动)如果能推得动,能推倒哪里?(学生在活动手册中进行预测)

提问:如果把活塞往外拉呢?(预设:拉得动或者拉不动)

出示活动手册,学生进行预测,指导学习如何记录,提示用力不能太大。

交流预测,问题指向:能不能压缩?压缩的程度怎么样?扩张的程度是多少?

3.如果把空气换成同样多的水呢?能推得动或者拉的动吗?再预测。

4.出示活动手册第六页,明确要求,记录现象。

5.学生相互合作,感受空气能否被压缩。

研讨:发现以及解释原因(预设15分钟)

1.学生交流反馈:通过刚才对空气的往里推和往外拉的活动,活塞所指的刻度有什么变化?说明空气有什么特征?

小结:水不可以被压缩,空气可以被压缩,压缩的空气有弹性。

2.提问:为什么空气容易被压缩呢?

3.教师解释:空气是由微粒组成的,我们可以用一个个小○表示空气微粒。

思考:当空间变小时,微粒会怎么变化?

当空间变大时。微粒又会怎么样?

(学生画出自己的猜想)

4.交流观点,发现问题。(预设:数量不同,分布不同,大小变化)

5.模拟空气微粒的运动,解释原因。

6.学生修正观点。

拓展:知识应用(预设3分钟)

1.学习了今天的知识,补充单元气泡图

2.空气压缩在生活中的应用。

3.小游戏:空气压缩枪。

【板书设计】

3.压缩空气

特征

空气

可以被压缩

和扩张

水

不可被压缩

和扩张

原因

【活动手册使用说明】

1.表格中的刻度的记录让学生在活动过程中,边观察边记录,培养学生良好的记录习惯。

2.表格下面的现象说明,需要学生对实验现象经过加工之后,再总结得出。

【作业设计】

1.下列物品中,运用空气可以被压缩的性质的是(

)。

A.瓶子

B.风扇

C.轮胎

2.充足气的足球踢的远的原因是(

)。

A.足球质量比较好

B.压缩空气产生的弹力大

C.踢的力比较大

2019教科版小学科学三年级上册:2.4

空气有质量吗

教案教学设计

4.空气有质量吗

【教材简析】

本课是在感知过空气,认识到空气能占据空间,空气可以被压缩之后对空气是否有质量进行探索和求证的一课。要让学生用“质量”一词替换学生常说的“重量”一词,但不需要向学生解释什么是质量。

本课先提问学生“空气有质量吗?”暴露学生的前概念,让学生依据自己的生活经验说说自己的想法。在教师的引导下思考用什么方法可以测量空气究竟有没有质量,学生一定能想到用一年级下册《谁轻谁重》一课中用过的天平,让学生思考论证空气有没有质量的具体的方法,并思考在操作过程中影响天平测量结果可靠性的因素,经历探究论证的过程。也可以对工具有更深入的认识,体会到工具能够帮助科学家更好地观察和测量。

【学情分析】

学生在一年级的时候通过《认识一袋空气》一课观察过空气的基本特征,知道空气是无色透明、会流动、没有固定形状的气体,对于空气有没有质量(学生常说重量)并没有认真思考过,但是根据生活经验会有他自己的想法,要给学生表达自己想法的机会。

在一年级下册《谁轻谁重》一课中,学生对天平这种测量工具已经有一个初步的认识,知道天平的倾斜可以反映出轻重,这是本课主要实验的基础,基于轻重的判断学生才能论证空气究竟有没有质量。

【教学目标】

科学概念目标

1.学生通过探究活动,能说出空气具有一定的质量,但是质量很轻。

2.学生通过探究活动,知道质量是空气的基本特征之一,并且通过一定的方式可以被测量。

科学探究目标

1.学生通过思考并运用科学的方法、选用恰当的工具来测量空气的质量。

2.学生通过经历称量过程,了解并思考某些因素会影响称量结果,产生误差,应合理看待实验的数据。

科学态度目标

1.学生通过探究“空气有质量吗”这一活动,发展进一步研究物体的兴趣和愿望。

2.学生通过探究“空气有质量吗”意识到应该尊重事实、实事求是。

科学、技术、社会与环境目标

1.学生通过探究质量问题的活动了解到不同的测量方法影响测量物体轻重的准确程度。

【教学重难点】

重点:学生思考提出判断空气是否有质量的方法。

难点:学生通过去判断后加入的空气是否有质量去得出空气有质量的结论。

【教学准备】

教师:学生实验材料一套、一年级时用过的简易天平、班级记录表、多媒体课件。

小组:简易天平、塑料小碗或纸杯、优质的打气筒、球针、绿豆、皮球、记录单。

【教学过程】

一、聚焦:聚焦质量问题,观摩操作方法(预设5分钟)

[材料准备:一年级时用过的简易天平、本课用的简易天平、皮球、绿豆]

1.出示一年级实验中用过的简易天平,让学生回顾天平的用途。可以比较物体的轻重(天平倾斜的时候),也可以用回形针的数量来表示不同物体的质量(天平平衡的时候)。

出示本节课要用的放大版的天平,今天这节课我们就要借助这个天平来进行学习和探究质量问题。(说明一下指针和刻度如果看,偏转意味着什么。)

2.出示一个皮球,我们也像用回形针一样称一称皮球的质量是多少,只不过今天我们不用回形针,改用绿豆,至于为什么用绿豆,等这节课结束你就知道啦。

3.教师演示称皮球的质量。

在左盘放入皮球,左边变重,指针向右边偏转,往右盘中慢慢倒入绿豆,当天平开始动起来后变成几颗几颗加,直至天平平衡。

让学生说一说:皮球的质量相当于什么?(预设:皮球的质量相当于右盘里那么多的绿豆的质量。)

二、探索:思考探究方法,严谨实验论证(预设20分钟)

[材料准备:简易天平、塑料小碗或纸杯、优质的打气筒、球针、绿豆、皮球、记录单]

1.皮球是有质量的,相当于这么多绿豆,木块也是有质量的,相当于()颗绿豆,这一杯水也是有质量的,相当于()绿豆(教师事先称过把图加上去),那么我们这个单元主要在研究的看不见摸不着的空气有没有质量呢?

学生思考1分钟,请几位学生回答,并说明理由。

2.不管你认为空气是有质量的还是没有质量的,都只是你的猜想,科学家他们一开始也在这样猜想,然后他们就去寻找方法证实自己的猜想。我们也来想一想用我们讲台上放着的这个实验装置怎样去证实我们的猜想?

学生思考,并说说自己的想法。(学生如果想不到,适时出示打气筒。)

3.教师小结方法:我们可以往皮球里打入10筒空气,再放回左边的盘里。

提问:天平怎么样变化判断空气有质量呢?

预设:天平左边倾斜表示空气有质量,天平仍旧平衡说明空气没有质量。

4.如果天平左边下降了,说明空气是有质量的。

提问:那怎么样让天平再次平衡呢?

学生思考并回答如何操作。(预设:加绿豆。)

提问:加进去的绿豆的质量相当于什么?(预设:相当于增加的空气的质量。)

5.出示注意点:

(1)分工明确(观察者所站的位置,人人都要观察下天平的变化),按序进行(不记得步骤的看黑板),测两次,记录数据;

(2)轻声交流,动作幅度要小(任何剧烈的行动都会影响天平的平衡);

(3)天平快要平衡的时候绿豆要一颗一颗的加,加得多了就取出,但是一定要记住数量。

(4)听到铃声收好材料坐端正。

6.学生活动,教师巡视,并查看学生实验进度,绿豆数量出来的在班级记录表上记下来,展示用。

三、研讨:实验结果和发现(预设12分钟)

[材料准备:班级记录表]

1.请全班交流讨论:

①实验中发生了什么?和你猜想的结果一样吗?如果不一致,你同意现在的结果吗?

②根据你的观察,你有什么发现?

2.展示全班的实验结论,学生观察每组加的绿豆的数量,说说发现。分析数据不一样的原因。

3.指针的偏转不明显,偏转的格数少,加的绿豆数也很少,说明空气的质量很轻很轻。(加5颗左右绿豆,10颗绿豆约0.8克)教师出示事先用电子天平测出来的10筒空气的质量,用数据说明空气质量很轻。

四、拓展:解释皮球放气后天平如何变化(预设3分钟)

[材料准备:球针、皮球、简易天平]

1.思考:如果将皮球里的空气放出一部分后,再把皮球放回左盘,天平会怎样?并说说理由。

(预设:放掉气的皮球放上去后,左盘变轻了。这也能说明空气有质量。)

2.

教师演示。学生尝试解释现象。(有时间的话学生也可以马上试一试。)

3.小结:通过今天的实验,我们知道了空气是有质量的,但是质量很轻。

【活动手册使用说明】

1.学生活动手册中6-7页的1、2、3步就是学生探究实验的步骤,学生看着活动手册边做实验,既可以提醒学生下一步该干嘛了,也能及时把实验的现象和数据记录下来。培养学生良好的记录习惯。

2.第二步中把充入空气的皮球放回左盘后天平如何变化?学生观察后画下简图,主要能反映出天平如何倾斜。

3.第三步中填写让天平重新平衡加入绿豆的数量,这些绿豆的质量就相当于充进去的空气的质量,也是从绿豆的数量反映出空气质量的大小。

4.再重复做一次,记录一次。

2019教科版小学科学三年级上册:2.5

一袋空气的质量是多少

教案教学设计

5.一袋空气的质量是多少

【教材简析】

上节课,学生通过探究已经知道了空气是有质量的,运用豆子这种对比物,也直观了解了20筒空气的质量大概是多少。本课课题提出“一袋空气的质量是多少?”的问题,这是一个比较复杂的问题。需要学生厘清问题,确认一袋空气的体积,然后分步进行解决问题。本课需要学生应用上节课的方法,来测量一袋空气的质量,感受一定量空气究竟有多重,进一步确认空气是有质量的。同时,本课用多种物体作为参照物去测量20筒空气的质量,希望学生通过对比,观察到相同质量的物体有不同的体积,从而对物体密度有一个直观的感知,为以后学习密度概念积累经验。

【学情分析】

不少学生通过上节课的学习已经知道了大概20筒空气的质量等于3-5颗绿豆的质量(当然打气筒的大小以及绿豆的大小也会导致具体数据发生浮动),感受到了空气有多重。但他们是否能以此类推出100筒空气的质量还是需要本节课去体验。同时,学生脑海中已架构起的是空气质量与绿豆质量之间的数量关系,他们还无法进一步用其他物体去衡量空气的质量,这也是这节课需要去体验的。

【教学目标】

科学概念目标

学生通过探究活动,知道一定量的空气具有一定的质量,质量的多少可以用常用的物体作为衡量。

科学探究目标

1.学生通过教师指导,能够使用简单的仪器测量空气质量,并使用恰当的方式进行记录。

2.学生通过教师指导,能够尝试运用所学知识和经验解决一个相对复杂的问题。

科学态度目标

1.学生通过探究活动,发展进一步研究物体的兴趣和愿望。

2.学生通过实验操作,体会细致操作、仔细观察实验的重要性。

科学、技术、社会与环境目标

1.学生通过探究活动,体会到生活中可以用不同标准物来测量空气的质量。

2.学生通过探究活动,了解生活中各种各样的物体,可以满足不同的需要。

【教学重难点】

重点:通过简易天平,用不同的标准物来测量空气的质量。

难点:通过简易天平,用不同的标准物来测量空气的质量。

【教学准备】

学生准备:简易天平、皮球、打气筒、不漏气的大袋子、绿豆、乒乓球、小泡沫球、回形针、学生活动手册等。

教师准备:学生实验材料一套、高精度电子天平、板贴、皮球、打气筒。

【教学过程】

课前谈话:同学们,老师今天要考验你们的一项品质,我先不说是什么,我们先看一个视频,这个过程中我会观察你们,看看有哪些同学通过老师的这项未知挑战!

播放视频,教师观察

谈话:好了,考验结果已经在老师心中了,我想大部分同学心里还是一头雾水,其实老师要考验你们的品质就是耐心,这堂课我们就会有这样一个环节,老师想知道你们有没有足够的耐心来等待天平的平衡。

聚焦袋装空气,预测空气质量。

教师出示一袋空气,谈话:同学们,上节课我们已经用绿豆来衡量20筒空气的质量,那今天你能来预测一下老师手中这一袋空气的质量相当于多少颗绿豆吗?

学生预测结果,教师板贴绿豆,在后面记录预测数字。

继续提问:如果是这些物品(乒乓球、回形针、小泡沫球)作为衡量物,结果又会是怎样呢?教师让学生把预测结果记录下来。

探索一袋空气,称出空气质量。

找方法

谈话:同学们,那你们知道怎么称量这一袋空气的质量吗?

预设生答:我们再把它放到上节课的天平里去称一下。

谈话:这样称出来的是空气的质量吗?

预设生答:不是,还有袋子的质量?

谈话:老师给你们一个提示,我在这只袋子里打了100筒空气。你能根据上节课学过的知识,称出这100筒空气的质量吗?

预设生答:我们可以先称皮球的质量,再往里面打入100筒空气,再称一下,减一下就是100筒空气的重量了。

谈话:同学们认为这个方法怎么样?

预设生答:我觉得这个皮球容纳不了100筒空气。

谈话:嗯,说得有点道理。那应该怎么办呢?上节课我们是打了多少筒呀?

预设生答:我们可以先称20筒空气的质量,然后再乘以5就是100筒空气的质量了。

谈话:你的小脑袋瓜真灵活,其他同学听明白了吗?若是不明白,请跟随老师的脚步,我们再来捋一捋思绪。

教师出示板贴,一步步讲解类比转化思维:首先我们将这袋子里的100筒空气平均分成5份,打到5个皮球里,那每个皮球只要打多少筒气?

生答:20筒

教师:是的,这样我们打气是不是方便多了。接下来我们只要称出这20筒空气有多重就可以了。怎么称还记得吗?

生答:先在简易天平的左边放一个瘪皮球,右边放绿豆,直到平衡;接着在球里面打入20筒空气,再放上去,我们会发现指针往左边偏了,我们继续在右边放绿豆,直到平衡,之后放进去的绿豆数量就是20筒空气的质量。

教师:你的记忆力真棒,帮助大家回顾了上节课的称法,那我们需要每个皮球都打入20筒空气,都去称一遍吗?

预设生答:不需要,因为是平均分的,我们只要称一遍,最后乘以5就可以了。

教师:真厉害,假设老师称出20筒空气的质量相当于5颗绿豆,那100筒空气的质量就是多少颗绿豆?

预设生答:25颗。

称重量

谈话:同学们,刚刚我们用绿豆衡量了100筒空气的质量,那如果换成回形针、乒乓球等,应该怎么称呢?

预设生答:可以再用回形针称出瘪皮球的质量,往里面打20筒空气,再加回形针,之后加的回形针数量就是20筒空气的质量。

谈话:嗯,这也是一个方法,可是老师给你们的回形针数量有限呀,好像都不能称出一个瘪皮球的质量。(教师可以再讲台上演示一下)其他同学有更简便的方法吗?

预设生答:刚刚我们已经用一杯绿豆衡量出了瘪皮球的质量,只要把之后加在盘外面的绿豆拿去,天平又会向左倾斜。我们只要再慢慢加入回形针,那之后加入的回形针数量就是20筒空气的质量。

谈话:你真是聪明小博士呀。其他同学听懂了吗?我请人再说一说。

若是大部分同学还是听不懂,教师可利用板贴进行演示。

接下去,教师布置学生实验,以四人小组为单位进行实验,1号为材料员收发整理材料。每个同学轮流做实验,1号同学用绿豆衡量,2号同学用回形针,3号同学用乒乓球,4号同学用小泡沫球。其中一个同学在称量时,他对面的两位同学为打气员,旁边的同学帮助一起观察指针。最后,每位同学都要把实验数据记录下来,实验时间为18分钟。

学生实验,教师巡视,并把做出来的数据记录在黑板上的大表格内。

三、研讨空气

1.如何测量一袋空气的质量?

这个问题已经放在课堂导入部分,第一步是搞清楚100筒空气相当于5个20筒,第二步是取5份相当于20筒空气的物品。

2.跟学生一起计算大表格中100筒空气的质量相当于多少物品?从中分析每一小组数据差异的原因?

可能是读数不准确造成的。

可能没有等待指针平衡就在添加物品,导致实验误差。

每颗绿豆并不是完全一模一样的,因此各组之间也会存在微微的差异。

比较这袋空气和其质量相当的物品,你发现了什么?

同样质量的2种物体,一袋空气的体积可以比几粒绿豆大得多。主要是给学生视觉上强烈的冲击,给今后密度的学习做好铺垫。

四、拓展——用电子秤称空气质量

谈话:同学们,随着科技的发展,我们有好些精确的工具可以称量出空气的质量了,我们一起来试一下吧。

出示篮球、电子秤、打气筒,称量打气前后示数的变化。

【板书设计】

【活动手册使用说明】

1.表格中的数据填空,需要学生在活动过程中记录,边活动边记录,培养学生良好的记录习惯。

2.这份学生活动手册,既要让学生将测量结果记录下来,也要作为一份班级汇总表以恰当的方式呈现在黑板上,便于对所有学生(小组)的数据进行汇总分析。

3.表格中要填写打入的空气“筒数”,不一定要20筒,可多可少,关键需要根据打气筒的大小和气密性,选择一个合适的数量,教师要提前做好“下水实验”,以便在指导学生开展实验时,做到心中有数。

【作业设计】