2021-2022学年高二上学期生物人教版选择性必修一2.2神经调节的基本方式课件(26张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高二上学期生物人教版选择性必修一2.2神经调节的基本方式课件(26张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-09-16 21:39:23 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第2章

神经调节

第2节

神经调节的基本方式

如果你的手指被植株上尖锐的刺扎了一下,你迅速把手缩了回来,然后感觉到了疼痛,紧接着你意识到手被扎了。

1、这一过程是如何发生的?分别涉及了神经系统的哪些结构?

手指被刺扎,皮肤中的感受器接受到了刺激,产生的兴奋传导到脊髓中的中枢,中枢的反应通过传出神经传导到上肢的肌肉,肌肉的协同收缩与舒张,使手缩回。同时,脊髓会将信号送到大脑皮层,产生疼痛的感觉并意识到手被扎。

如果你的手指被植株上尖锐的刺扎了一下,你迅速把手缩了回来,然后感觉到了疼痛,紧接着你意识到手被扎了。

2、缩手动作在前、感觉到疼痛在后,这有什么适应意义?

缩手在前,可以使机体迅速避开有害刺激,避免机体受到伤害。之后产生感觉,有助于机体对刺激的利弊作出判断与识别,可以使机体更灵活、更有预见性地对环境变化作出应对,从而更好地适应环境。

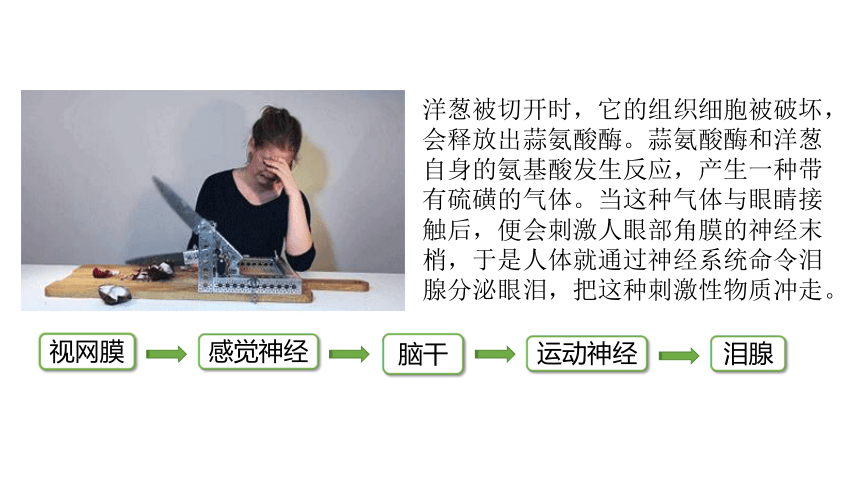

洋葱被切开时,它的组织细胞被破坏,会释放出蒜氨酸酶。蒜氨酸酶和洋葱自身的氨基酸发生反应,产生一种带有硫磺的气体。当这种气体与眼睛接触后,便会刺激人眼部角膜的神经末梢,于是人体就通过神经系统命令泪腺分泌眼泪,把这种刺激性物质冲走。

视网膜

运动神经

感觉神经

泪腺

脑干

守门员通常处于全队的最后一道防线上,他的主要任务是守住球门,阻止对方进球。同时,当他截获到球后,要快速而有效的发动进攻。

视网膜

运动神经

感觉神经

肱二头肌

脑

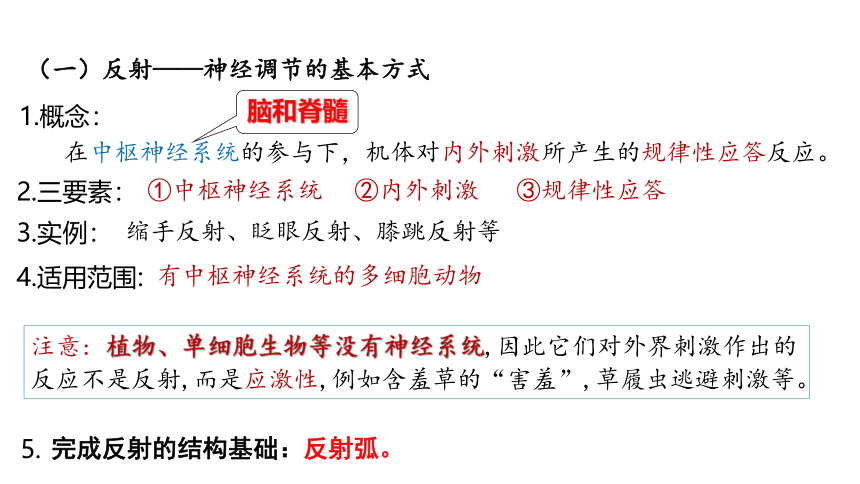

(一)反射——神经调节的基本方式

在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。

3.实例:

缩手反射、眨眼反射、膝跳反射等

1.概念:

2.三要素:

①中枢神经系统

②内外刺激

③规律性应答

脑和脊髓

4.适用范围:

有中枢神经系统的多细胞动物

注意:

植物、单细胞生物等没有神经系统,因此它们对外界刺激作出的反应不是反射,而是应激性,例如含羞草的“害羞”,草履虫逃避刺激等。

5.

完成反射的结构基础:反射弧。

反射弧的基本结构

思考?讨论

仔细观察下列缩手反射和膝跳反射的示意图,思考回答下列问题。

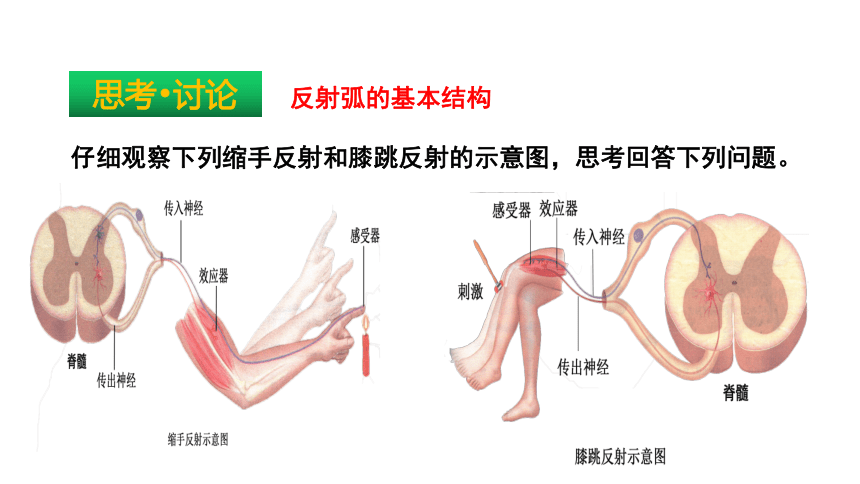

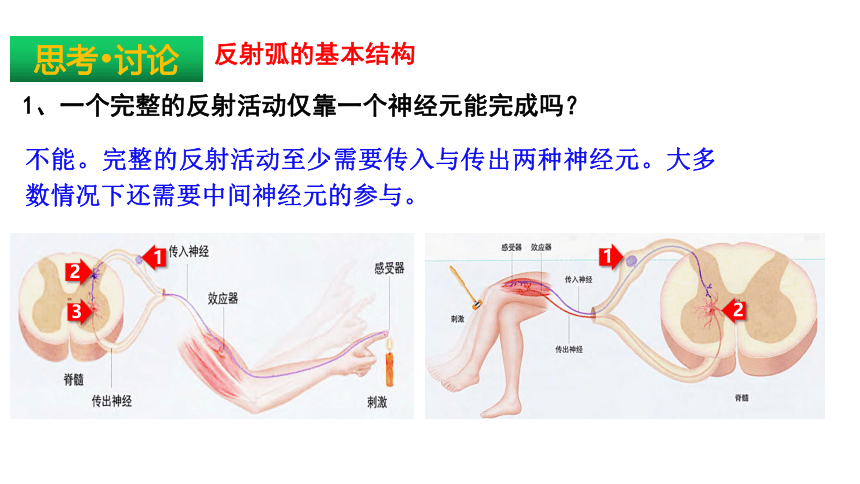

1、一个完整的反射活动仅靠一个神经元能完成吗?

不能。完整的反射活动至少需要传入与传出两种神经元。大多数情况下还需要中间神经元的参与。

反射弧的基本结构

思考?讨论

2

3

1

1

2

2、缩手反射与膝跳反射的反射弧都是由哪些部分组成的?

3、结合生活经验,你还能举出说明脊髓在反射中作用的其他实例吗?

由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经与效应器组成的。

例如,排尿反射的低级中枢在脊髓。

(二)、反射的结构基础——反射弧

1.反射弧的组成

1.反射弧的组成:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)

反射活动需要完整的反射弧及适宜的刺激,如果反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射就不能完成。

刺激传出神经或效应器,都能使效应器产生反应,但却不属于反射。

补充拓展

只要反射弧结构完整,给予适当刺激,即可出现反射活动吗?

脑中相应的高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调控,若大脑皮层有意识的控制,即使反射弧完整且刺激适当,某些反射也无法完成,例如大脑皮层有意识的控制排尿反射等。

感受器

传入神经

神经中枢

传出神经

效应器

刺激

产生反应

能够接受外界刺激后并产生兴奋。

将感受器产生的兴奋向神经中枢传导。

位于中枢神经系统内,产生兴奋,对信息进行分析和综合,负责调控某一特定的生理功能。

将神经中枢的兴奋传导至效应器。

传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等,可以对刺激做出规律性应答反应。

动物体或人体内的某些细胞或组织感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。

(二)、反射的结构基础——反射弧

2.反射弧的结构与功能

(二)反射弧——完成反射的结构基础

①神经节

②神经元连结处

③窄进宽出

信号传递方向

看脊髓前后角

如何区分传入神经和传出神经?

④切断实验法:切断某一神经,刺激外周段(远离中枢的位置)肌肉不收缩,而刺激向中段,肌肉收缩,则切断的是传入神经:反之,则为传出神经

3.结构破坏对反射的影响

既无感觉又无效应

感受器被破坏

既无感觉又无效应

传入神经被破坏

既无感觉又无效应

神经中枢被破坏

传出神经被破坏

只有感觉但无效应

效应器被破坏

只有感觉但无效应

2021/9/15

反射弧的结构

结构特点

功能

结构破坏对功能的影响

感受器

感觉神经末梢的特殊结构

能够接受外界刺激后并产生兴奋

既无感觉又无效应

传入神经

感觉神经元

将感受器产生的兴奋向神经中枢传导

神经中枢

调控某一特定的生理功能的神经元群

产生兴奋,对信息进行分析和综合

传出神经

运动神经元

将神经中枢的兴奋传导至效应器

有感觉但无效应

效应器

传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体

对刺激做出规律性应答

相互联系

反射弧中任何一个环节中断,反射都不能发生,反射弧结构完整是进行反射活动的前提

1、反射的种类

(1)非条件反射:出生后无须训练就具有的反射。如膝跳反射、缩手反射、眨眼反射等。

特点:先天、不可改变、不需高级中枢参与。

(2)条件反射:出生后在生活过程中通过学习和训练而形成的反射。如望梅止渴、谈虎色变等。

特点:后天、可改变、需高级中枢(大脑皮层)参与。

条件反射和非条件反射的本质区别是否有大脑皮层的参与,没有大脑皮层参与的,神经中枢在大脑皮层以下的反射是非条件反射,反射的神经中枢在大脑皮层上的反射是条件反射。

2、条件反射的建立过程

1.

给狗喂食,狗会分泌唾液,分泌唾液的反射是非条件反射,食物是非条件刺激

2.给狗听铃声而不给它喂食物,狗不会分泌唾液,此时铃声与分泌唾液无关,属于无关刺激

3.每次给狗喂食前先让狗听到铃声,然后再立即喂食。重复此方式若干次。

4.

一段时间后,当铃声单独出现,狗也会分泌唾液。此时,铃声已转化为食物(非条件刺激)的信号,称为条件刺激,条件反射就建立了

食物

铃声

铃声

分泌唾液

不分泌唾液

分泌唾液

无关刺激与非条件刺激多次结合

非条件反射

不发生反射

条件反射

(非条件刺激)

(无关刺激)

(条件刺激)

说明:条件反射是在非条件反射的基础上,

通过学习和训练而建立的。

3.条件反射的消退

(1)消退原因

如果

而

,条件反射会

,以至最终

,这是条件反射的消退。

反复应用条件刺激

不给予非条件刺激

逐渐减弱

完全不出现

(基础)

非条件反射

学习

训练

条件反射

非条件刺激

的强化

维持

反复应用条件刺激

不给予非条件刺激

消退

(2)条件反射消退的机理

条件反射的消退

条件反射的简单丧失,而是

把原先

转变为

。

不是

中枢

引起兴奋性效应的信号

产生抑制性效应的信号

(3)条件反射消退的实质

条件反射的消退使得动物获得了两个刺激间

,是一个

过程,需要

的参与。

新的联系

新的学习

大脑皮层

由于非条件的数量是有限的,条件反射的数量则是几乎无限的,因此条件反射的建立,是动物生存必不可少的;

与语言文字有关的反射是最复杂的,也是人类所特有的。如学习等。

条件反射扩展了机体对外界复杂环境的适应范围,使机体能够识别刺激物的性质,预先作出不同的反应,因此条件反射的意义是:条件反射使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力。

4、条件反射的意义

条件反射的建立和消退机制对于我们的学习具有怎样的启发意义呢?

学而时习之,不亦说乎?——《论语》

业精于勤,荒于嬉。——韩愈·《进学解》

非条件反射

条件反射

形成

刺激

非条件刺激(直接刺激)

条件刺激(信号刺激)

数量

有限

几乎无限

神经中枢

特点

意义

联系

条件反射以非条件反射为基础

举例

缩手反射、眨眼反射

望梅止渴、谈虎色变

生来就有

后天学习和训练获得

大脑皮层以下中枢

大脑皮层

提高人和动物适应复杂环境的能力

动物生存必不可少

可以建立、可以消退

终身性、不会消失

1、一个人的手掌触到裸露的电线会立即反射性握紧电线,被解救后,当他再次看到裸露的电线时,会立即反射性地把手缩回,对这两种反射的叙述正确的是( )

A.两种反射中枢都在脊髓

B.两种反射中枢都在大脑

C.前者在脊髓,后者在大脑和脊髓

D.前者在大脑,后者在大脑和脊髓

C

巩固练习

2、“小儿麻痹症”是由于病毒侵染了位于脊髓的传出神经元的细胞体,而传入神经元及神经中枢未受到侵染,所以严重的小儿麻痹症患者会表现出下肢(

)

A.能运动,对刺激有感觉

B.运动障碍,对刺激有感觉

C.能运动,对刺激无感觉

D.运动障碍,对刺激无感觉

B

巩固练习

3、巴甫洛夫曾经做了如下的经典实验:给狗喂食会引起唾液分泌,但铃声刺激不会。若每次在铃声后即给狗喂食,这样多次结合后,狗听到铃声就会分泌唾液。关于此经典实验的叙述正确的是

A.大脑皮层没有参与铃声刺激引起唾液分泌的过程

B.食物引起味觉和铃声引起唾液分泌都属于反射

C.铃声和喂食反复结合可促进相关的神经元之间形成新的联系

D.铃声引起唾液分泌的反射弧和食物引起唾液分泌的反射弧相同

C

巩固练习

第2章

神经调节

第2节

神经调节的基本方式

如果你的手指被植株上尖锐的刺扎了一下,你迅速把手缩了回来,然后感觉到了疼痛,紧接着你意识到手被扎了。

1、这一过程是如何发生的?分别涉及了神经系统的哪些结构?

手指被刺扎,皮肤中的感受器接受到了刺激,产生的兴奋传导到脊髓中的中枢,中枢的反应通过传出神经传导到上肢的肌肉,肌肉的协同收缩与舒张,使手缩回。同时,脊髓会将信号送到大脑皮层,产生疼痛的感觉并意识到手被扎。

如果你的手指被植株上尖锐的刺扎了一下,你迅速把手缩了回来,然后感觉到了疼痛,紧接着你意识到手被扎了。

2、缩手动作在前、感觉到疼痛在后,这有什么适应意义?

缩手在前,可以使机体迅速避开有害刺激,避免机体受到伤害。之后产生感觉,有助于机体对刺激的利弊作出判断与识别,可以使机体更灵活、更有预见性地对环境变化作出应对,从而更好地适应环境。

洋葱被切开时,它的组织细胞被破坏,会释放出蒜氨酸酶。蒜氨酸酶和洋葱自身的氨基酸发生反应,产生一种带有硫磺的气体。当这种气体与眼睛接触后,便会刺激人眼部角膜的神经末梢,于是人体就通过神经系统命令泪腺分泌眼泪,把这种刺激性物质冲走。

视网膜

运动神经

感觉神经

泪腺

脑干

守门员通常处于全队的最后一道防线上,他的主要任务是守住球门,阻止对方进球。同时,当他截获到球后,要快速而有效的发动进攻。

视网膜

运动神经

感觉神经

肱二头肌

脑

(一)反射——神经调节的基本方式

在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。

3.实例:

缩手反射、眨眼反射、膝跳反射等

1.概念:

2.三要素:

①中枢神经系统

②内外刺激

③规律性应答

脑和脊髓

4.适用范围:

有中枢神经系统的多细胞动物

注意:

植物、单细胞生物等没有神经系统,因此它们对外界刺激作出的反应不是反射,而是应激性,例如含羞草的“害羞”,草履虫逃避刺激等。

5.

完成反射的结构基础:反射弧。

反射弧的基本结构

思考?讨论

仔细观察下列缩手反射和膝跳反射的示意图,思考回答下列问题。

1、一个完整的反射活动仅靠一个神经元能完成吗?

不能。完整的反射活动至少需要传入与传出两种神经元。大多数情况下还需要中间神经元的参与。

反射弧的基本结构

思考?讨论

2

3

1

1

2

2、缩手反射与膝跳反射的反射弧都是由哪些部分组成的?

3、结合生活经验,你还能举出说明脊髓在反射中作用的其他实例吗?

由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经与效应器组成的。

例如,排尿反射的低级中枢在脊髓。

(二)、反射的结构基础——反射弧

1.反射弧的组成

1.反射弧的组成:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)

反射活动需要完整的反射弧及适宜的刺激,如果反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射就不能完成。

刺激传出神经或效应器,都能使效应器产生反应,但却不属于反射。

补充拓展

只要反射弧结构完整,给予适当刺激,即可出现反射活动吗?

脑中相应的高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调控,若大脑皮层有意识的控制,即使反射弧完整且刺激适当,某些反射也无法完成,例如大脑皮层有意识的控制排尿反射等。

感受器

传入神经

神经中枢

传出神经

效应器

刺激

产生反应

能够接受外界刺激后并产生兴奋。

将感受器产生的兴奋向神经中枢传导。

位于中枢神经系统内,产生兴奋,对信息进行分析和综合,负责调控某一特定的生理功能。

将神经中枢的兴奋传导至效应器。

传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等,可以对刺激做出规律性应答反应。

动物体或人体内的某些细胞或组织感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。

(二)、反射的结构基础——反射弧

2.反射弧的结构与功能

(二)反射弧——完成反射的结构基础

①神经节

②神经元连结处

③窄进宽出

信号传递方向

看脊髓前后角

如何区分传入神经和传出神经?

④切断实验法:切断某一神经,刺激外周段(远离中枢的位置)肌肉不收缩,而刺激向中段,肌肉收缩,则切断的是传入神经:反之,则为传出神经

3.结构破坏对反射的影响

既无感觉又无效应

感受器被破坏

既无感觉又无效应

传入神经被破坏

既无感觉又无效应

神经中枢被破坏

传出神经被破坏

只有感觉但无效应

效应器被破坏

只有感觉但无效应

2021/9/15

反射弧的结构

结构特点

功能

结构破坏对功能的影响

感受器

感觉神经末梢的特殊结构

能够接受外界刺激后并产生兴奋

既无感觉又无效应

传入神经

感觉神经元

将感受器产生的兴奋向神经中枢传导

神经中枢

调控某一特定的生理功能的神经元群

产生兴奋,对信息进行分析和综合

传出神经

运动神经元

将神经中枢的兴奋传导至效应器

有感觉但无效应

效应器

传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体

对刺激做出规律性应答

相互联系

反射弧中任何一个环节中断,反射都不能发生,反射弧结构完整是进行反射活动的前提

1、反射的种类

(1)非条件反射:出生后无须训练就具有的反射。如膝跳反射、缩手反射、眨眼反射等。

特点:先天、不可改变、不需高级中枢参与。

(2)条件反射:出生后在生活过程中通过学习和训练而形成的反射。如望梅止渴、谈虎色变等。

特点:后天、可改变、需高级中枢(大脑皮层)参与。

条件反射和非条件反射的本质区别是否有大脑皮层的参与,没有大脑皮层参与的,神经中枢在大脑皮层以下的反射是非条件反射,反射的神经中枢在大脑皮层上的反射是条件反射。

2、条件反射的建立过程

1.

给狗喂食,狗会分泌唾液,分泌唾液的反射是非条件反射,食物是非条件刺激

2.给狗听铃声而不给它喂食物,狗不会分泌唾液,此时铃声与分泌唾液无关,属于无关刺激

3.每次给狗喂食前先让狗听到铃声,然后再立即喂食。重复此方式若干次。

4.

一段时间后,当铃声单独出现,狗也会分泌唾液。此时,铃声已转化为食物(非条件刺激)的信号,称为条件刺激,条件反射就建立了

食物

铃声

铃声

分泌唾液

不分泌唾液

分泌唾液

无关刺激与非条件刺激多次结合

非条件反射

不发生反射

条件反射

(非条件刺激)

(无关刺激)

(条件刺激)

说明:条件反射是在非条件反射的基础上,

通过学习和训练而建立的。

3.条件反射的消退

(1)消退原因

如果

而

,条件反射会

,以至最终

,这是条件反射的消退。

反复应用条件刺激

不给予非条件刺激

逐渐减弱

完全不出现

(基础)

非条件反射

学习

训练

条件反射

非条件刺激

的强化

维持

反复应用条件刺激

不给予非条件刺激

消退

(2)条件反射消退的机理

条件反射的消退

条件反射的简单丧失,而是

把原先

转变为

。

不是

中枢

引起兴奋性效应的信号

产生抑制性效应的信号

(3)条件反射消退的实质

条件反射的消退使得动物获得了两个刺激间

,是一个

过程,需要

的参与。

新的联系

新的学习

大脑皮层

由于非条件的数量是有限的,条件反射的数量则是几乎无限的,因此条件反射的建立,是动物生存必不可少的;

与语言文字有关的反射是最复杂的,也是人类所特有的。如学习等。

条件反射扩展了机体对外界复杂环境的适应范围,使机体能够识别刺激物的性质,预先作出不同的反应,因此条件反射的意义是:条件反射使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力。

4、条件反射的意义

条件反射的建立和消退机制对于我们的学习具有怎样的启发意义呢?

学而时习之,不亦说乎?——《论语》

业精于勤,荒于嬉。——韩愈·《进学解》

非条件反射

条件反射

形成

刺激

非条件刺激(直接刺激)

条件刺激(信号刺激)

数量

有限

几乎无限

神经中枢

特点

意义

联系

条件反射以非条件反射为基础

举例

缩手反射、眨眼反射

望梅止渴、谈虎色变

生来就有

后天学习和训练获得

大脑皮层以下中枢

大脑皮层

提高人和动物适应复杂环境的能力

动物生存必不可少

可以建立、可以消退

终身性、不会消失

1、一个人的手掌触到裸露的电线会立即反射性握紧电线,被解救后,当他再次看到裸露的电线时,会立即反射性地把手缩回,对这两种反射的叙述正确的是( )

A.两种反射中枢都在脊髓

B.两种反射中枢都在大脑

C.前者在脊髓,后者在大脑和脊髓

D.前者在大脑,后者在大脑和脊髓

C

巩固练习

2、“小儿麻痹症”是由于病毒侵染了位于脊髓的传出神经元的细胞体,而传入神经元及神经中枢未受到侵染,所以严重的小儿麻痹症患者会表现出下肢(

)

A.能运动,对刺激有感觉

B.运动障碍,对刺激有感觉

C.能运动,对刺激无感觉

D.运动障碍,对刺激无感觉

B

巩固练习

3、巴甫洛夫曾经做了如下的经典实验:给狗喂食会引起唾液分泌,但铃声刺激不会。若每次在铃声后即给狗喂食,这样多次结合后,狗听到铃声就会分泌唾液。关于此经典实验的叙述正确的是

A.大脑皮层没有参与铃声刺激引起唾液分泌的过程

B.食物引起味觉和铃声引起唾液分泌都属于反射

C.铃声和喂食反复结合可促进相关的神经元之间形成新的联系

D.铃声引起唾液分泌的反射弧和食物引起唾液分泌的反射弧相同

C

巩固练习