11 短文两篇 课件(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文两篇 课件(共15张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 437.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-18 08:47:48 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

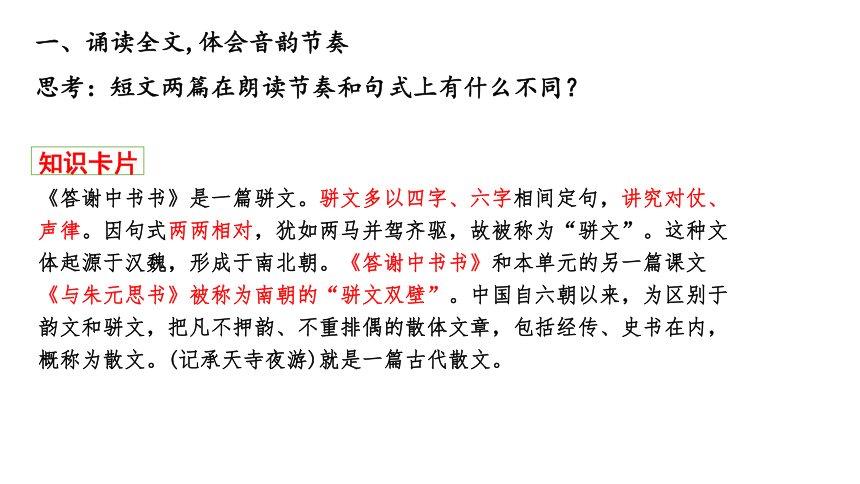

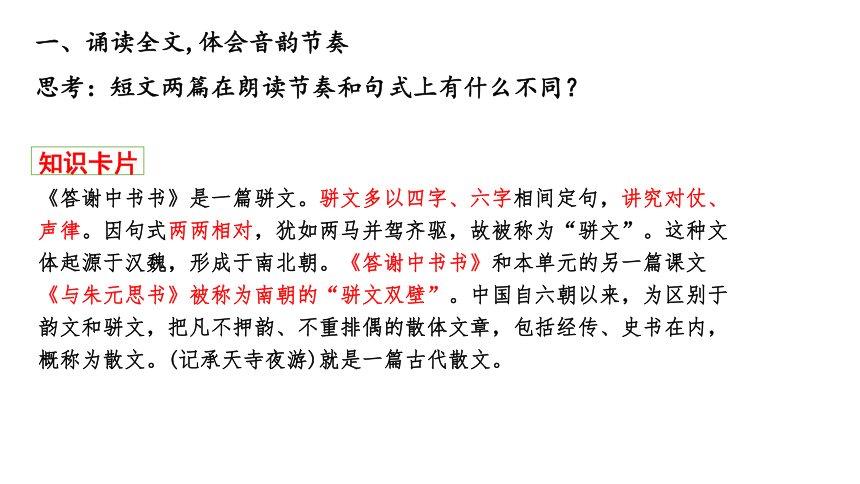

一、诵读全文,体会音韵节奏

思考:短文两篇在朗读节奏和句式上有什么不同?

知识卡片

《答谢中书书》是一篇骈文。骈文多以四字、六字相间定句,讲究对仗、声律。因句式两两相对,犹如两马并驾齐驱,故被称为“骈文”。这种文体起源于汉魏,形成于南北朝。《答谢中书书》和本单元的另一篇课文《与朱元思书》被称为南朝的“骈文双壁”。中国自六朝以来,为区别于韵文和骈文,把凡不押韵、不重排偶的散体文章,包括经传、史书在内,概称为散文。(记承天寺夜游)就是一篇古代散文。

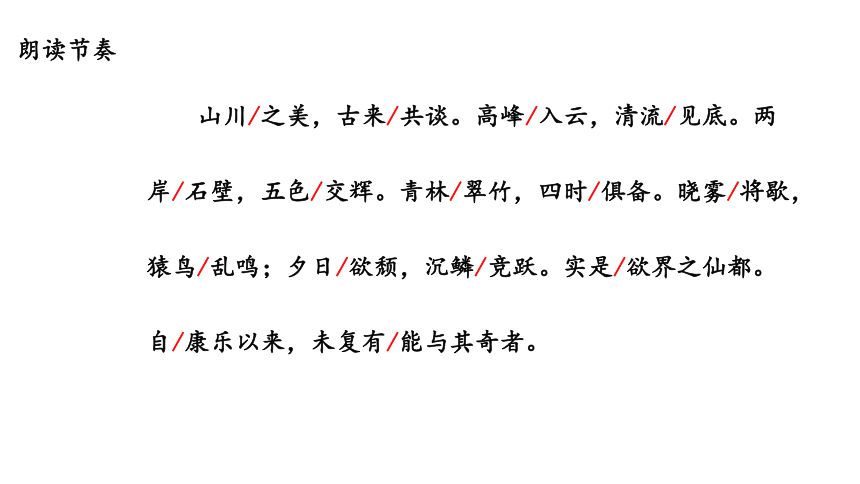

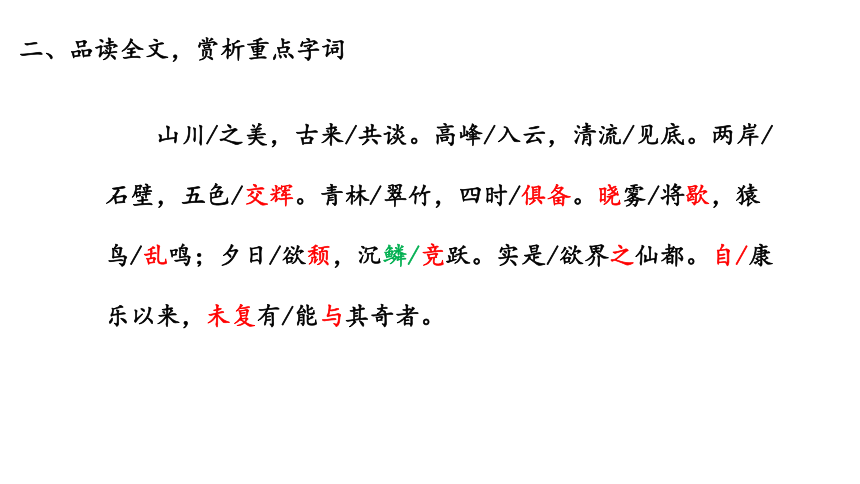

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐以来,未复有/能与其奇者。

朗读节奏

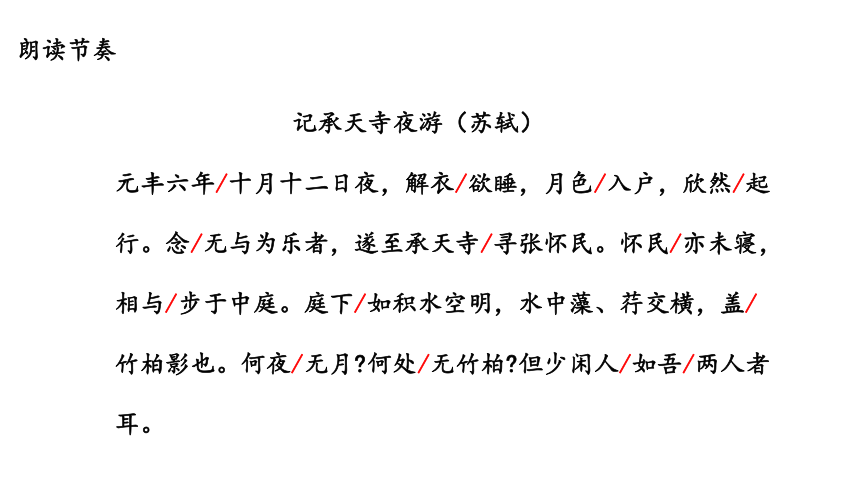

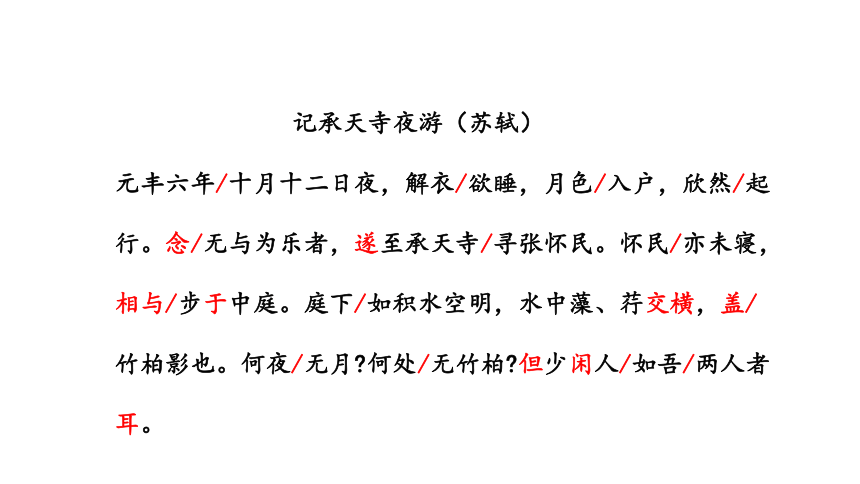

记承天寺夜游(苏轼)

元丰六年/十月十二日夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少闲人/如吾/两人者耳。

朗读节奏

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐以来,未复有/能与其奇者。

二、品读全文,赏析重点字词

记承天寺夜游(苏轼)

元丰六年/十月十二日夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少闲人/如吾/两人者耳。

三、赏奇景,品奇情

一切景语皆情语

——王国维《人间词话》

学习任务一:《答谢中中书》一文中,景之“奇”在哪?

(找到相关句子,作批注)

知人论世

陶弘景,字通明,华阳隐居。

武帝曰:“此人无所求,欲效曳尾龟,岂有可致之理耶!”遂不复提聘官之事。然国家遇有大事,无不前往咨询,帝与弘景之间,书信不绝,月常数信。帝每得其书,烧香虔受,恭敬之状,无以复加。故时人谓之“山中宰相”。

陶弘景是自由自在的游历,眼前是奇丽之景,

而苏轼是被迫的游历,苏轼眼中的景又如何呢?

三、赏奇景,品奇情

一切景语皆情语

——王国维《人间词话》

学习任务二:发挥想象,将苏轼眼中的景改写成白话文。

庭下如积水空明,水中藻、、荇交横,

盖竹柏影也。

梁衡曾说,《记承天寺夜游》与张岱的《湖心亭看雪》齐名,被誉为古代小品文史上的“写景双壁”“一幅卷轴上的两笔浓墨重彩”

。诗人王灼语:“此文之景,奇也!

”

1.将“月光如积水空明”与其他两处拿明月作比的例子相比较,本文这样比喻有什么奇妙之处呢?

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

将月光比喻成“空明积水”有什么奇妙之处?床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。

——李白《静夜思》

长忆别时,景疏楼上,明月如水。

——苏轼《永遇乐·长忆别时》

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

贬官惠州:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”

贬官琼州:“抒说先生睡未足,着人休撞五更钟”

贬官海南:“九死蛮荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”

正如他自己在黄州所言:“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

”

寻词填空,探苏轼心境

月是空明之月,

人是(

)之人?

要求:填词有依据,依据可以是原文,也可以是你搜集或老师补充的拓展资料。

月是空明之月,

人亦是空明之人。

因人是空明之人,

月方为空明之月。

一、诵读全文,体会音韵节奏

思考:短文两篇在朗读节奏和句式上有什么不同?

知识卡片

《答谢中书书》是一篇骈文。骈文多以四字、六字相间定句,讲究对仗、声律。因句式两两相对,犹如两马并驾齐驱,故被称为“骈文”。这种文体起源于汉魏,形成于南北朝。《答谢中书书》和本单元的另一篇课文《与朱元思书》被称为南朝的“骈文双壁”。中国自六朝以来,为区别于韵文和骈文,把凡不押韵、不重排偶的散体文章,包括经传、史书在内,概称为散文。(记承天寺夜游)就是一篇古代散文。

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐以来,未复有/能与其奇者。

朗读节奏

记承天寺夜游(苏轼)

元丰六年/十月十二日夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少闲人/如吾/两人者耳。

朗读节奏

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐以来,未复有/能与其奇者。

二、品读全文,赏析重点字词

记承天寺夜游(苏轼)

元丰六年/十月十二日夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少闲人/如吾/两人者耳。

三、赏奇景,品奇情

一切景语皆情语

——王国维《人间词话》

学习任务一:《答谢中中书》一文中,景之“奇”在哪?

(找到相关句子,作批注)

知人论世

陶弘景,字通明,华阳隐居。

武帝曰:“此人无所求,欲效曳尾龟,岂有可致之理耶!”遂不复提聘官之事。然国家遇有大事,无不前往咨询,帝与弘景之间,书信不绝,月常数信。帝每得其书,烧香虔受,恭敬之状,无以复加。故时人谓之“山中宰相”。

陶弘景是自由自在的游历,眼前是奇丽之景,

而苏轼是被迫的游历,苏轼眼中的景又如何呢?

三、赏奇景,品奇情

一切景语皆情语

——王国维《人间词话》

学习任务二:发挥想象,将苏轼眼中的景改写成白话文。

庭下如积水空明,水中藻、、荇交横,

盖竹柏影也。

梁衡曾说,《记承天寺夜游》与张岱的《湖心亭看雪》齐名,被誉为古代小品文史上的“写景双壁”“一幅卷轴上的两笔浓墨重彩”

。诗人王灼语:“此文之景,奇也!

”

1.将“月光如积水空明”与其他两处拿明月作比的例子相比较,本文这样比喻有什么奇妙之处呢?

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

将月光比喻成“空明积水”有什么奇妙之处?床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。

——李白《静夜思》

长忆别时,景疏楼上,明月如水。

——苏轼《永遇乐·长忆别时》

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

贬官惠州:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”

贬官琼州:“抒说先生睡未足,着人休撞五更钟”

贬官海南:“九死蛮荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”

正如他自己在黄州所言:“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

”

寻词填空,探苏轼心境

月是空明之月,

人是(

)之人?

要求:填词有依据,依据可以是原文,也可以是你搜集或老师补充的拓展资料。

月是空明之月,

人亦是空明之人。

因人是空明之人,

月方为空明之月。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读