11.《短文二篇》同步练习(含答案、解析)

文档属性

| 名称 | 11.《短文二篇》同步练习(含答案、解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 40.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-18 21:25:42 | ||

图片预览

文档简介

《短文二篇》C卷

1.阅读下面的文言文,完成下面小题。

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(1)全文抓住哪一个字来写?文中共描写了哪些景物?这些景物在描写上有哪些特点?

(2)文中所提到的“康乐”是指谁?作者举他的例子有什么深意?

2.阅读下面的文言文,完成下面小题。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(1)“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”是脍炙人口的写月名句,请你任选一个角度加以品析。

(2)全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。请找出能表现苏轼与张怀民友情的两个句子,并以其中一句为例,说说你选择它的理由。

(3)怎样理解“闲人”的含义?

3.阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(陶弘景《答谢中书书》)

【乙】

慧庆寺距阊门四五里而遥,地僻而鲜居人,其西南及北,皆为平野。

玉兰在佛殿下,凡二株,高数丈,盖二百年物。花开时,茂密繁多,望之如雪。虎丘亦有玉兰一株,为人所称。虎丘繁华之地,游人杂沓,花易得名,其实不及慧庆远甚。然非朱先生①以太史而为重客,则慧庆之玉兰,竟未有知者。久之,先生去,寺门昼闭,无复有人为看花来者。

余寓舍距慧庆一里许,岁丁亥春二月余昼闲无事独行野外因叩门而入。时玉兰方开,茂密如曩时。余叹花之开谢,自有其时,其气机各适其所自然,原与人世无涉,不以人之知不知而为盛衰也。今虎丘之玉兰,意象渐衰,而在慧庆者如故,亦以见虚名之不足恃,而幽潜②者之可久也。花虽微,而物理③有可感者,故记之。

(戴名世《慧庆寺玉兰记》,有删改)

【注】

①朱先生:朱彝尊,清初文学家,曾任史官,很有名望。②幽潜:幽居避世。③物理:事物盛衰的道理。

(1)对下列句子中加粗词的解释,不正确的一项是(

)

A.答谢中书书

书:书信

B.晓雾将歇

歇:消散

C.盖二百年物

盖:大概

D.茂密如曩时

曩:现在

(2)对【乙】文中画横线部分的断句,正确的一项是(

)

A.岁丁亥/春二月余/昼闲无事独行/野外因叩门/而入

B.岁丁亥春二月/余昼闲无事/独行野外/因叩门而入

C.岁丁亥/春二月余昼/闲无事独行/野外因叩门而入

D.岁丁亥春二月/余昼闲无事独行/野外因叩门/而入

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)

A.【甲】文描写了高峰、清流、石壁、丛林、翠竹和晨昏的景象,融情于景,表达作者对山水的赞美之情。

B.【乙】文把虎丘寺玉兰和慧庆寺玉兰做了比较,名满吴中的慧庆寺玉兰已经枯萎了,而默默无闻的虎丘寺玉兰却越来越茁壮。

C.【甲】文中“沉鳞竞跃”中的“竞”字用得好,它写出了“跃”的状态,争相跳,静中有动,写出了热闹欢快的气氛。

D.【乙】文明为写花,实际上是写世事的不平;庸劣者因居“繁华之地”而易得名。俊杰者以“地僻而鲜居人”却几被埋没。

(4)把下面的句子翻译成现代汉语。

①自康乐以来,未复有能与其奇者。

译文:___________________________

②虎丘繁华之地,游人杂沓,花易得名,其实不及慧庆远甚。

译文:___________________________

4.阅读下面两个语段,完成下题。

(一)山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自陶弘景《答谢中书书》)

(二)夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。村墟夜春,复与疏钟相间。此时独坐,僮仆静默,多思曩①昔携手赋诗,步仄径,临清流也。当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦②出水,白鸥矫翼,露湿青皋,麦陇朝雊③。斯之不远,倘能从我游乎?非子天机清妙者,岂能以此不急之务相邀?然是中有深趣矣。

(节选自王维《山中与裴秀才迪书》)

【注】①曩(nǎng):从前。②鲦(tiáo):一种白色小鱼。③雊(gòu):野鸡鸣叫。

(1)下列各组句子中,加粗词语意思相同的一项是(

)

A.入

高峰入云

月色入户

B.清

清流见底

回清倒影

C.时

四时俱备

学而时习之

D.自

自康乐以来

自非亭午夜分

(2)把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(3)用“/”给语段(二)中画框线的句子断句,限断一处。

然是中有深趣矣。

(4)语段(一)中“自康乐以来,未复有能与其奇者”委婉地表达出作者哪些情感?

(5)语段(一)中“猿鸟乱鸣”和语段(二)中“深巷寒犬,吠声如豹”都是对声音的描写,分别有什么表达效果?

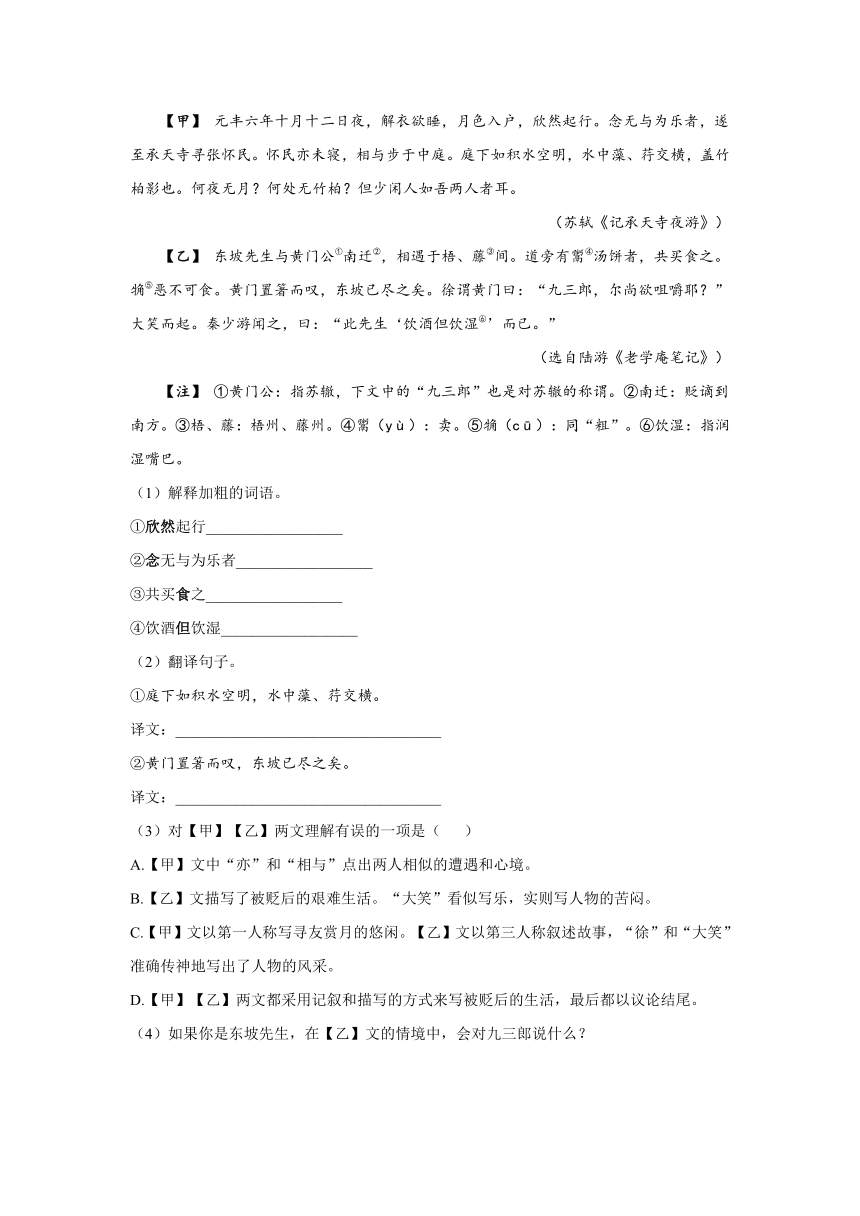

5.阅读下面文字,完成下题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食。黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记》)

【注】

①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

(1)解释加粗的词语。

①欣然起行__________________

②念无与为乐者__________________

③共买食之__________________

④饮酒但饮湿__________________

(2)翻译句子。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横。

译文:___________________________________

②黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

译文:___________________________________

(3)对【甲】【乙】两文理解有误的一项是(

)

A.【甲】文中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

B.【乙】文描写了被贬后的艰难生活。“大笑”看似写乐,实则写人物的苦闷。

C.【甲】文以第一人称写寻友赏月的悠闲。【乙】文以第三人称叙述故事,“徐”和“大笑”准确传神地写出了人物的风采。

D.【甲】【乙】两文都采用记叙和描写的方式来写被贬后的生活,最后都以议论结尾。

(4)如果你是东坡先生,在【乙】文的情境中,会对九三郎说什么?

答案以及解析

1.答案:(1)全文抓住“美”字来写。写了山峰、河流、石壁、青林、翠竹、猿鸟、鱼儿。这些景物的特点是有静有动、有声有色。

(2)谢灵运。说明能够欣赏领略山川之美的人很少。

2.答案:(1)首先,作者用积水比喻月光,用藻荇比喻竹柏的影子,虽未着一个“月”字,却处处见月光;其次,正面描写与侧面描写相结合,“庭下如积水空明”是正面描写,“水中藻、荇交横”是侧面描写,为读者创设了一个冰清玉洁的空灵世界,给人以身临其境之感。

(2)①“遂至承天寺”,理由:唯张怀民可以同乐。②“怀民亦未寝”,理由:心境相同,欣赏趣味相同。③“相与步于中庭”,理由:关系亲密。④“但少闲人如吾两人者耳”,理由:志同道合、命运相同。

(3)“闲人”一词,表面上是自嘲,自己和张怀民是清闲的人,实际上却为自己的行为而自豪,月夜处处都有,但只有情趣高雅的人能欣赏。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,赏月“闲人”的自得只不过是被贬的自慰罢了。

3.答案:(1)D

(2)B

(3)B

(4)①自谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这奇丽的景色了。

②虎丘是繁华的游览胜地,游客来往众多,所以那的玉兰花容易出名,其实远远不如慧庆寺的这两株。

解析:(1)D项句意为“茂盛繁密与以前一样”,据此推断“曩”应解释为“以前”。

(2)本题考查文言断句能力。首先要明确句意,然后根据句意进行分析。句意为:丁亥年的初春二月,我白天闲来无事,独自在野外漫步,便敲开寺门进去。故断为:岁丁亥春二月/余昼闲无事/独行野外/因叩门而入。

(3)本题考查对内容概括、分析的辨析能力。“名满吴中的慧庆寺玉兰已经枯萎了,而默默无闻的虎丘寺玉兰却越来越茁壮”错误。根据“今虎丘之玉兰,意象渐衰,而在慧庆者如故”可知,虎丘寺玉兰逐渐衰败,而慧庆寺玉兰依然如故。

(4)本题考查句子翻译能力。①重点词:自,从。复,再。与,指欣赏。②重点词:之,的。名,出名。不及,不如。

【参考译文】

【乙】慧庆寺离阊门有四五里远,位置偏僻,附近很少有人居住,寺的西南面和北面,都是平坦的田野。

玉兰裁在佛殿的下面,一共有两株,好几丈高,大概有两百年了。花开时,花朵密集繁盛,看上去就像白雪。虎丘山也有一株玉兰,历来被人们称道。虎丘是繁华的游览胜地,游客来往众多,所以那里的玉兰花容易出名,其实远远不如慧庆寺的这两株。如果不是朱先生因有太史的名望而成为贵客的话,那么慧庆寺的玉兰,最终会没有人知道。过了很久,朱先生离开了,寺门白天也是关闭着,不再有人专为看花而来了。

我的寓所离慧庆寺一里多,丁亥年的初春二月,我白天闲来无事,独自在野外漫步,便敲开寺门进去。时值玉兰刚开,茂盛繁密与以前一样。我赞叹花开花落,自有一定的时节,开谢盛衰的气运机遇各自适应自身的自然规律,原本与人世无关,并不因人对它的知道与否而决定它的盛衰与否。现在虎丘的玉兰,形神逐渐衰败了,而在慧庆寺的依然如故,由此也可见虚名是靠不住的,而幽居避世的却可以保持久远。花虽然轻微,而所含的事物盛衰的道理还有让人可以感悟的方面,所以作文记下来。

4.答案:(1)A

(2)夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跃出水面。

(3)然是中/有深趣矣。

(4)①对谢灵运的钦佩;②对自己能欣赏山水之妙而自豪,期望与谢公比肩;③对世人对秀美山水无动于衷的惋惜。

(5)“猿鸟乱鸣”渲染了充满生机与活力的热闹气氛;“深巷寒犬,吠声如豹”以动写静,衬托了冬夜的空旷静寂。

解析:(1)A项,均为“进入”的意思;B项,清澈/清波;C项,季节/按时;D项,从/如果。

(2)本题考查文言文翻译。翻译时既要翻译出句子大意,又要注意关键词翻译准确。欲,快要;颓,坠落。

【参考译文】

(二)夜里登上华子冈,只见辋水的波纹与水中的月影一同或上或下。那寒山中远远的灯火,忽明忽暗闪烁在树林之外。深巷中的狗,叫声像豹子一样。村子里舂米的声音,又与稀疏的钟声相互交错。这时,(我)独坐着,仆人静默,(不由得)更多地想起从前(我们)携手吟诵诗歌,漫步于狭窄的小路,临近那清澈流水的情景。等到了春天,草木蔓生滋长,春天的山景可以观赏,轻捷的鲦鱼跃出水面,白色的鸥鸟展翅飞翔,晨露打湿了青草地,麦田里野鸡在鸣叫。这些景色很快就来了,(您)能和我一起游玩吗?如果不是您性情高远,难道我能把您邀请来游山玩水吗?而这当中有很深的意趣啊!

(3)本题考查断句。解答此类试题,一定要认真品读句子,弄清句子大意,根据意思确定断句点。这句话的意思是:而这当中有很深的意趣啊!

(4)本题考查对文章内容的理解、分析和概括。这句话是作者写完美景后发出的感慨,康乐是“能与其奇者”,表现出对谢灵运的钦佩;而自谢灵运之后,不再有人“能与其奇”,含有对世人对秀美山水无动于衷的惋惜;而“我”是又一个“能与其奇者”,表现了对自己能欣赏山水之妙的自豪和期望与谢公比肩之意。据此分析组织答案即可。

(5)本题考查文言文对比阅读。语段(一)中“猿鸟乱鸣”的表达效果,要结合《答谢中书书》景物特点回答,《答谢中书书》所描写的景物是充满活力的,故“猿鸟乱鸣”渲染了充满生机与活力的热闹气氛。语段(二)中“深巷寒犬,吠声如豹”的表达效果,要结合前后文来分析,这一句前后都在写“静”,所以这里写犬吠是以动写静,以“吠声如豹”衬托了冬夜的空旷静寂。

5.答案:(1)①高兴的样子

②考虑,想到

③吃

④只,仅

(2)①庭院中(的月光)如积水般清明澄澈,(仿佛)有藻、荇交错其中。

②苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。

(3)B

(4)弟弟,人生中的磨难在所难免。与其唉声叹气,不如乐观面对。(只要体现出劝慰弟弟乐观面对挫折,符合语境,言之有理即可)

解析:(1)本题考查对文言词语的释义能力。①②均为课内的重要词语,根据积累正确解释即可。③根据句意“一起买了汤饼吃”可确定“食”应解释为“吃”。④“但”依据《卖油翁》“但微颔之”中的“但”解释为“只,仅”。

(2)本题考查翻译文言语句的能力。本题在翻译时要注意以下词语的意思:①庭,庭院;空明,形容水的澄澈;交横,交错。②置,放下;箸,筷子;尽,吃完。

【参考译文】

【乙】苏轼与弟弟苏辙被贬谪到南方时曾经在梧州、藤州之间相遇。路边有卖汤饼的人,于是兄弟二人一起买了汤饼吃。(汤饼)粗陋而难以下咽。苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。(他)慢悠悠地对苏辙说:“九三郎,你还想细细咀嚼吗?”说完大笑着站起来。秦少游听说这件事后,说:“这就是东坡先生‘喝酒只是润湿嘴巴’的意思罢了。”

(3)本题考查对内容的理解与分析能力。苏轼面对粗茶淡饭,坦然食之,是个乐观豁达之人。所以B项分析“‘大笑’看似写乐,实则写人物的苦闷”错误。

(4)本题考查语言表达能力。通过分析【甲】【乙】两文可知,苏轼在被贬谪之后,仍然心胸开阔,豁达乐观。在【乙】文的情境中,面对遭受挫折的弟弟,苏轼必然会劝慰他以积极的心态面对困境。

1.阅读下面的文言文,完成下面小题。

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(1)全文抓住哪一个字来写?文中共描写了哪些景物?这些景物在描写上有哪些特点?

(2)文中所提到的“康乐”是指谁?作者举他的例子有什么深意?

2.阅读下面的文言文,完成下面小题。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(1)“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”是脍炙人口的写月名句,请你任选一个角度加以品析。

(2)全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。请找出能表现苏轼与张怀民友情的两个句子,并以其中一句为例,说说你选择它的理由。

(3)怎样理解“闲人”的含义?

3.阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(陶弘景《答谢中书书》)

【乙】

慧庆寺距阊门四五里而遥,地僻而鲜居人,其西南及北,皆为平野。

玉兰在佛殿下,凡二株,高数丈,盖二百年物。花开时,茂密繁多,望之如雪。虎丘亦有玉兰一株,为人所称。虎丘繁华之地,游人杂沓,花易得名,其实不及慧庆远甚。然非朱先生①以太史而为重客,则慧庆之玉兰,竟未有知者。久之,先生去,寺门昼闭,无复有人为看花来者。

余寓舍距慧庆一里许,岁丁亥春二月余昼闲无事独行野外因叩门而入。时玉兰方开,茂密如曩时。余叹花之开谢,自有其时,其气机各适其所自然,原与人世无涉,不以人之知不知而为盛衰也。今虎丘之玉兰,意象渐衰,而在慧庆者如故,亦以见虚名之不足恃,而幽潜②者之可久也。花虽微,而物理③有可感者,故记之。

(戴名世《慧庆寺玉兰记》,有删改)

【注】

①朱先生:朱彝尊,清初文学家,曾任史官,很有名望。②幽潜:幽居避世。③物理:事物盛衰的道理。

(1)对下列句子中加粗词的解释,不正确的一项是(

)

A.答谢中书书

书:书信

B.晓雾将歇

歇:消散

C.盖二百年物

盖:大概

D.茂密如曩时

曩:现在

(2)对【乙】文中画横线部分的断句,正确的一项是(

)

A.岁丁亥/春二月余/昼闲无事独行/野外因叩门/而入

B.岁丁亥春二月/余昼闲无事/独行野外/因叩门而入

C.岁丁亥/春二月余昼/闲无事独行/野外因叩门而入

D.岁丁亥春二月/余昼闲无事独行/野外因叩门/而入

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)

A.【甲】文描写了高峰、清流、石壁、丛林、翠竹和晨昏的景象,融情于景,表达作者对山水的赞美之情。

B.【乙】文把虎丘寺玉兰和慧庆寺玉兰做了比较,名满吴中的慧庆寺玉兰已经枯萎了,而默默无闻的虎丘寺玉兰却越来越茁壮。

C.【甲】文中“沉鳞竞跃”中的“竞”字用得好,它写出了“跃”的状态,争相跳,静中有动,写出了热闹欢快的气氛。

D.【乙】文明为写花,实际上是写世事的不平;庸劣者因居“繁华之地”而易得名。俊杰者以“地僻而鲜居人”却几被埋没。

(4)把下面的句子翻译成现代汉语。

①自康乐以来,未复有能与其奇者。

译文:___________________________

②虎丘繁华之地,游人杂沓,花易得名,其实不及慧庆远甚。

译文:___________________________

4.阅读下面两个语段,完成下题。

(一)山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自陶弘景《答谢中书书》)

(二)夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。村墟夜春,复与疏钟相间。此时独坐,僮仆静默,多思曩①昔携手赋诗,步仄径,临清流也。当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦②出水,白鸥矫翼,露湿青皋,麦陇朝雊③。斯之不远,倘能从我游乎?非子天机清妙者,岂能以此不急之务相邀?然是中有深趣矣。

(节选自王维《山中与裴秀才迪书》)

【注】①曩(nǎng):从前。②鲦(tiáo):一种白色小鱼。③雊(gòu):野鸡鸣叫。

(1)下列各组句子中,加粗词语意思相同的一项是(

)

A.入

高峰入云

月色入户

B.清

清流见底

回清倒影

C.时

四时俱备

学而时习之

D.自

自康乐以来

自非亭午夜分

(2)把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(3)用“/”给语段(二)中画框线的句子断句,限断一处。

然是中有深趣矣。

(4)语段(一)中“自康乐以来,未复有能与其奇者”委婉地表达出作者哪些情感?

(5)语段(一)中“猿鸟乱鸣”和语段(二)中“深巷寒犬,吠声如豹”都是对声音的描写,分别有什么表达效果?

5.阅读下面文字,完成下题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食。黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记》)

【注】

①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

(1)解释加粗的词语。

①欣然起行__________________

②念无与为乐者__________________

③共买食之__________________

④饮酒但饮湿__________________

(2)翻译句子。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横。

译文:___________________________________

②黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

译文:___________________________________

(3)对【甲】【乙】两文理解有误的一项是(

)

A.【甲】文中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

B.【乙】文描写了被贬后的艰难生活。“大笑”看似写乐,实则写人物的苦闷。

C.【甲】文以第一人称写寻友赏月的悠闲。【乙】文以第三人称叙述故事,“徐”和“大笑”准确传神地写出了人物的风采。

D.【甲】【乙】两文都采用记叙和描写的方式来写被贬后的生活,最后都以议论结尾。

(4)如果你是东坡先生,在【乙】文的情境中,会对九三郎说什么?

答案以及解析

1.答案:(1)全文抓住“美”字来写。写了山峰、河流、石壁、青林、翠竹、猿鸟、鱼儿。这些景物的特点是有静有动、有声有色。

(2)谢灵运。说明能够欣赏领略山川之美的人很少。

2.答案:(1)首先,作者用积水比喻月光,用藻荇比喻竹柏的影子,虽未着一个“月”字,却处处见月光;其次,正面描写与侧面描写相结合,“庭下如积水空明”是正面描写,“水中藻、荇交横”是侧面描写,为读者创设了一个冰清玉洁的空灵世界,给人以身临其境之感。

(2)①“遂至承天寺”,理由:唯张怀民可以同乐。②“怀民亦未寝”,理由:心境相同,欣赏趣味相同。③“相与步于中庭”,理由:关系亲密。④“但少闲人如吾两人者耳”,理由:志同道合、命运相同。

(3)“闲人”一词,表面上是自嘲,自己和张怀民是清闲的人,实际上却为自己的行为而自豪,月夜处处都有,但只有情趣高雅的人能欣赏。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,赏月“闲人”的自得只不过是被贬的自慰罢了。

3.答案:(1)D

(2)B

(3)B

(4)①自谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这奇丽的景色了。

②虎丘是繁华的游览胜地,游客来往众多,所以那的玉兰花容易出名,其实远远不如慧庆寺的这两株。

解析:(1)D项句意为“茂盛繁密与以前一样”,据此推断“曩”应解释为“以前”。

(2)本题考查文言断句能力。首先要明确句意,然后根据句意进行分析。句意为:丁亥年的初春二月,我白天闲来无事,独自在野外漫步,便敲开寺门进去。故断为:岁丁亥春二月/余昼闲无事/独行野外/因叩门而入。

(3)本题考查对内容概括、分析的辨析能力。“名满吴中的慧庆寺玉兰已经枯萎了,而默默无闻的虎丘寺玉兰却越来越茁壮”错误。根据“今虎丘之玉兰,意象渐衰,而在慧庆者如故”可知,虎丘寺玉兰逐渐衰败,而慧庆寺玉兰依然如故。

(4)本题考查句子翻译能力。①重点词:自,从。复,再。与,指欣赏。②重点词:之,的。名,出名。不及,不如。

【参考译文】

【乙】慧庆寺离阊门有四五里远,位置偏僻,附近很少有人居住,寺的西南面和北面,都是平坦的田野。

玉兰裁在佛殿的下面,一共有两株,好几丈高,大概有两百年了。花开时,花朵密集繁盛,看上去就像白雪。虎丘山也有一株玉兰,历来被人们称道。虎丘是繁华的游览胜地,游客来往众多,所以那里的玉兰花容易出名,其实远远不如慧庆寺的这两株。如果不是朱先生因有太史的名望而成为贵客的话,那么慧庆寺的玉兰,最终会没有人知道。过了很久,朱先生离开了,寺门白天也是关闭着,不再有人专为看花而来了。

我的寓所离慧庆寺一里多,丁亥年的初春二月,我白天闲来无事,独自在野外漫步,便敲开寺门进去。时值玉兰刚开,茂盛繁密与以前一样。我赞叹花开花落,自有一定的时节,开谢盛衰的气运机遇各自适应自身的自然规律,原本与人世无关,并不因人对它的知道与否而决定它的盛衰与否。现在虎丘的玉兰,形神逐渐衰败了,而在慧庆寺的依然如故,由此也可见虚名是靠不住的,而幽居避世的却可以保持久远。花虽然轻微,而所含的事物盛衰的道理还有让人可以感悟的方面,所以作文记下来。

4.答案:(1)A

(2)夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跃出水面。

(3)然是中/有深趣矣。

(4)①对谢灵运的钦佩;②对自己能欣赏山水之妙而自豪,期望与谢公比肩;③对世人对秀美山水无动于衷的惋惜。

(5)“猿鸟乱鸣”渲染了充满生机与活力的热闹气氛;“深巷寒犬,吠声如豹”以动写静,衬托了冬夜的空旷静寂。

解析:(1)A项,均为“进入”的意思;B项,清澈/清波;C项,季节/按时;D项,从/如果。

(2)本题考查文言文翻译。翻译时既要翻译出句子大意,又要注意关键词翻译准确。欲,快要;颓,坠落。

【参考译文】

(二)夜里登上华子冈,只见辋水的波纹与水中的月影一同或上或下。那寒山中远远的灯火,忽明忽暗闪烁在树林之外。深巷中的狗,叫声像豹子一样。村子里舂米的声音,又与稀疏的钟声相互交错。这时,(我)独坐着,仆人静默,(不由得)更多地想起从前(我们)携手吟诵诗歌,漫步于狭窄的小路,临近那清澈流水的情景。等到了春天,草木蔓生滋长,春天的山景可以观赏,轻捷的鲦鱼跃出水面,白色的鸥鸟展翅飞翔,晨露打湿了青草地,麦田里野鸡在鸣叫。这些景色很快就来了,(您)能和我一起游玩吗?如果不是您性情高远,难道我能把您邀请来游山玩水吗?而这当中有很深的意趣啊!

(3)本题考查断句。解答此类试题,一定要认真品读句子,弄清句子大意,根据意思确定断句点。这句话的意思是:而这当中有很深的意趣啊!

(4)本题考查对文章内容的理解、分析和概括。这句话是作者写完美景后发出的感慨,康乐是“能与其奇者”,表现出对谢灵运的钦佩;而自谢灵运之后,不再有人“能与其奇”,含有对世人对秀美山水无动于衷的惋惜;而“我”是又一个“能与其奇者”,表现了对自己能欣赏山水之妙的自豪和期望与谢公比肩之意。据此分析组织答案即可。

(5)本题考查文言文对比阅读。语段(一)中“猿鸟乱鸣”的表达效果,要结合《答谢中书书》景物特点回答,《答谢中书书》所描写的景物是充满活力的,故“猿鸟乱鸣”渲染了充满生机与活力的热闹气氛。语段(二)中“深巷寒犬,吠声如豹”的表达效果,要结合前后文来分析,这一句前后都在写“静”,所以这里写犬吠是以动写静,以“吠声如豹”衬托了冬夜的空旷静寂。

5.答案:(1)①高兴的样子

②考虑,想到

③吃

④只,仅

(2)①庭院中(的月光)如积水般清明澄澈,(仿佛)有藻、荇交错其中。

②苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。

(3)B

(4)弟弟,人生中的磨难在所难免。与其唉声叹气,不如乐观面对。(只要体现出劝慰弟弟乐观面对挫折,符合语境,言之有理即可)

解析:(1)本题考查对文言词语的释义能力。①②均为课内的重要词语,根据积累正确解释即可。③根据句意“一起买了汤饼吃”可确定“食”应解释为“吃”。④“但”依据《卖油翁》“但微颔之”中的“但”解释为“只,仅”。

(2)本题考查翻译文言语句的能力。本题在翻译时要注意以下词语的意思:①庭,庭院;空明,形容水的澄澈;交横,交错。②置,放下;箸,筷子;尽,吃完。

【参考译文】

【乙】苏轼与弟弟苏辙被贬谪到南方时曾经在梧州、藤州之间相遇。路边有卖汤饼的人,于是兄弟二人一起买了汤饼吃。(汤饼)粗陋而难以下咽。苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。(他)慢悠悠地对苏辙说:“九三郎,你还想细细咀嚼吗?”说完大笑着站起来。秦少游听说这件事后,说:“这就是东坡先生‘喝酒只是润湿嘴巴’的意思罢了。”

(3)本题考查对内容的理解与分析能力。苏轼面对粗茶淡饭,坦然食之,是个乐观豁达之人。所以B项分析“‘大笑’看似写乐,实则写人物的苦闷”错误。

(4)本题考查语言表达能力。通过分析【甲】【乙】两文可知,苏轼在被贬谪之后,仍然心胸开阔,豁达乐观。在【乙】文的情境中,面对遭受挫折的弟弟,苏轼必然会劝慰他以积极的心态面对困境。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读