11.《短文二篇——记承天寺夜游》课件(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 11.《短文二篇——记承天寺夜游》课件(共15张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 424.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-21 22:49:43 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

课前准备

1.语文课本

2.红黑水笔

3.笔记本

4.端正坐姿,积极心态

学生演讲

记承天寺夜游

苏轼

记承天寺夜游

苏轼

一课时

学习目标

1.积累重点文言字词,疏通文义。

2.概括文章内容,体味作者复杂的情感。

3.品味文中意境优美的写景句子,学习景物描写的方法,感受并学习作者豁达的人生态度。

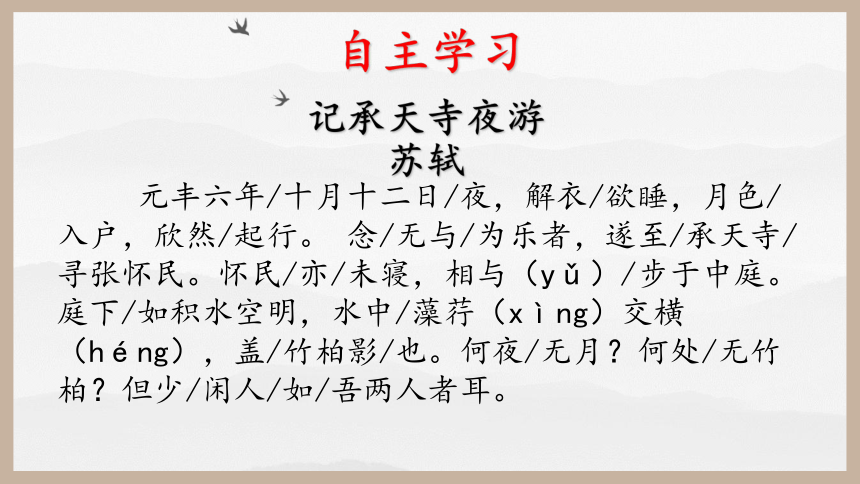

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。

念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与(yǔ)/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。

自主学习

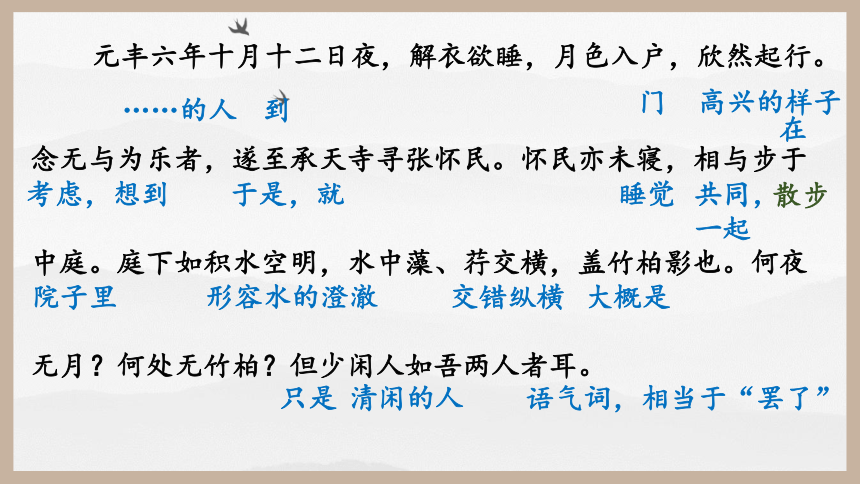

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于

中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜

无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

门

高兴的样子

考虑,想到

……的人

于是,就

到

睡觉

共同,一起

散步

在

院子里

形容水的澄澈

交错纵横

大概是

只是

清闲的人

语气词,相当于“罢了”

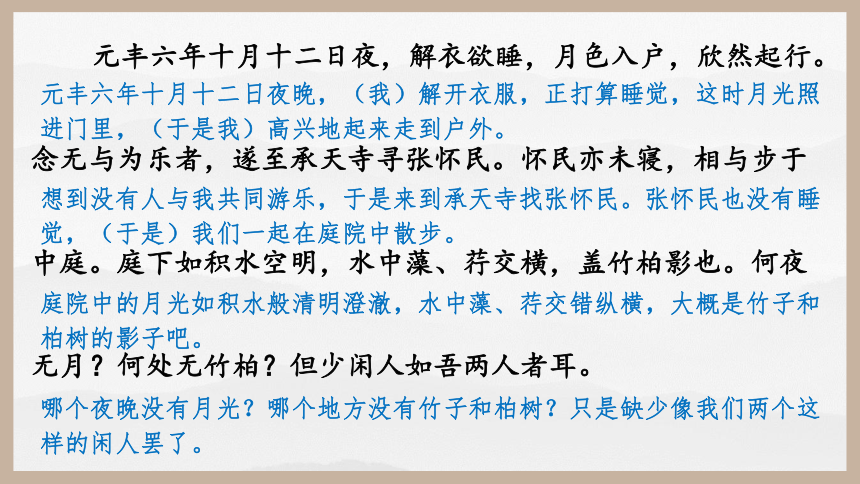

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于

中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜

无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(于是我)高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,水中藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪个夜晚没有月光?哪个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

时间

原因

对象

地点

内容

心情

十月十二日夜

月色入户想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

?

小组交流

1.作者看到了什么景色?为什么这句描写景色的句子会成为千古名句?(请从修辞角度赏析)

2.从“但少闲人如吾两人者耳”一句中,你体会出作者怎样的思想感情?

3.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你是如何理解这句话的?

1.作者看到了什么景色?为什么这句描写景色的句子会成为千古名句?(请从修辞角度赏析)

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

运用了比喻的修辞手法,把“月光”比作“积水”,把“竹柏的影子”比喻成“藻、荇”,生动形象地写出了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界,突出了月光的澄澈及月夜环境的优美、清静。

小组展示

2.从“但少闲人如吾两人者耳”一句中,你体会出作者怎样的思想感情?

复杂而微妙的感情,包括贬谪的悲凉、赏月的欣喜、漫步的悠闲、人生的感慨、随遇而安的乐观豁达等。

小组展示

3.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔、淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷的乐趣。

小组展示

《自题金山画像》

苏轼

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。

贬官黄州:长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。

贬官惠州:会啖荔枝三百颗,不辞常做岭南人。

贬官儋州:九死蛮荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。

拓展延伸

实战演练

1、注音

解(

)衣

遂(

)至

未寝(

)

藻荇交横(

)

2、解释下列词语。

月色入户:

念无与为乐者:

相与步于中庭:

庭下如积水空明:

藻荇交横:

盖竹柏影也:

但少闲人如吾两人者耳:

;

jiě

suì

qǐn

xìng

门

考虑,想到

共同、一起

形容水的澄澈

交错纵横

大概是

只是

语气词,罢了

3.翻译

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也:

月光照在庭院里像积水一样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。

总结反思

《记承天寺夜游》通过叙写作者和张怀民夜游承天寺的情景,描写了月下美景,创造了一个清幽宁静、似真似虚的情景,表达了作者贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲,在自嘲自解中表现了作者豁达、乐观的心胸。

课前准备

1.语文课本

2.红黑水笔

3.笔记本

4.端正坐姿,积极心态

学生演讲

记承天寺夜游

苏轼

记承天寺夜游

苏轼

一课时

学习目标

1.积累重点文言字词,疏通文义。

2.概括文章内容,体味作者复杂的情感。

3.品味文中意境优美的写景句子,学习景物描写的方法,感受并学习作者豁达的人生态度。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。

念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与(yǔ)/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。

自主学习

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于

中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜

无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

门

高兴的样子

考虑,想到

……的人

于是,就

到

睡觉

共同,一起

散步

在

院子里

形容水的澄澈

交错纵横

大概是

只是

清闲的人

语气词,相当于“罢了”

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于

中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜

无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(于是我)高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,水中藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪个夜晚没有月光?哪个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

时间

原因

对象

地点

内容

心情

十月十二日夜

月色入户想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

?

小组交流

1.作者看到了什么景色?为什么这句描写景色的句子会成为千古名句?(请从修辞角度赏析)

2.从“但少闲人如吾两人者耳”一句中,你体会出作者怎样的思想感情?

3.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你是如何理解这句话的?

1.作者看到了什么景色?为什么这句描写景色的句子会成为千古名句?(请从修辞角度赏析)

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

运用了比喻的修辞手法,把“月光”比作“积水”,把“竹柏的影子”比喻成“藻、荇”,生动形象地写出了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界,突出了月光的澄澈及月夜环境的优美、清静。

小组展示

2.从“但少闲人如吾两人者耳”一句中,你体会出作者怎样的思想感情?

复杂而微妙的感情,包括贬谪的悲凉、赏月的欣喜、漫步的悠闲、人生的感慨、随遇而安的乐观豁达等。

小组展示

3.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔、淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷的乐趣。

小组展示

《自题金山画像》

苏轼

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。

贬官黄州:长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。

贬官惠州:会啖荔枝三百颗,不辞常做岭南人。

贬官儋州:九死蛮荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。

拓展延伸

实战演练

1、注音

解(

)衣

遂(

)至

未寝(

)

藻荇交横(

)

2、解释下列词语。

月色入户:

念无与为乐者:

相与步于中庭:

庭下如积水空明:

藻荇交横:

盖竹柏影也:

但少闲人如吾两人者耳:

;

jiě

suì

qǐn

xìng

门

考虑,想到

共同、一起

形容水的澄澈

交错纵横

大概是

只是

语气词,罢了

3.翻译

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也:

月光照在庭院里像积水一样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。

总结反思

《记承天寺夜游》通过叙写作者和张怀民夜游承天寺的情景,描写了月下美景,创造了一个清幽宁静、似真似虚的情景,表达了作者贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲,在自嘲自解中表现了作者豁达、乐观的心胸。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读