11 记承天寺夜游 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 记承天寺夜游 课件(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-26 12:04:42 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

八年级

上

11.

记承天诗夜游

记承天寺夜游

学习目标

1.

背诵并默写课文,掌握常用文言词语,

理解课文大意。

2.

在读中品味语言,理解作品意境,把

握作者情感。

3.

学习作者在遭遇人生困境时的旷达胸

襟。

承

天

寺

塔

位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。

随笔式小品文

文体常识

“记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

作者简介

苏轼,出生于四川眉山。我国北宋著名的散文家、诗人和书画家,在诗词、散文方面有巨大成就,字子瞻,号东坡居士,世人称其为“苏东坡”。是“唐宋八大家

”之一。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称“三苏”。他的词雄

浑豪迈,是宋代“?豪放??”词派的代表。其诗清新雄健,和黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,豪壮雄浑,和辛弃疾并称“苏辛”。代表作有《赤壁赋》《石钟山记》《题西林壁》《赠刘景文》《饮湖上初晴后雨》《水调歌头》等。

苏轼字子瞻,东坡为号焉。

生于北宋间,家乡在眉山。

唐宋八大家,苏家竟占三。

随意写文章,偏偏都好玩。

“一门三父子,都是大文豪,

诗赋传千古,峨眉共比高。”

文:与欧阳修并称为“欧、苏”

诗:与黄庭坚并称为“苏、黄”

词:与辛弃疾并称为“苏、辛”

书法:与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为

“书法四大家”

作者简介

本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,作者被贬谪到黄州已经有四年了。

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。这就是历史上有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,作者写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,真实的记录了他当时生活的一个片段。也体现了二人即他和张怀民的深厚友谊和无限感慨。

写作背景

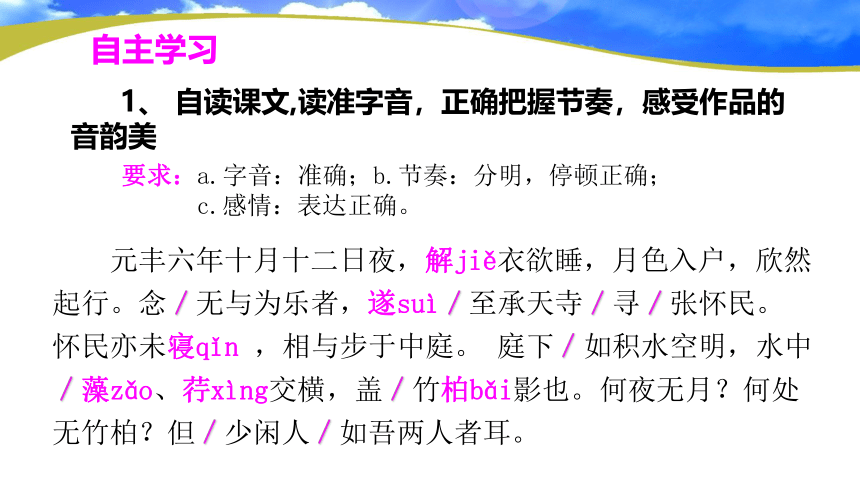

自主学习

1、

自读课文,读准字音,正确把握节奏,感受作品的音韵美

要求:a.字音:准确;b.节奏:分明,停顿正确;

c.感情:表达正确。

元丰六年十月十二日夜,解jiě衣欲睡,月色入户,欣然起行。念/无与为乐者,遂suì/至承天寺/寻/张怀民。怀民亦未寝qǐn

,相与步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻zǎo、荇xìng交横,盖/竹柏bǎi影也。何夜无月?何处无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

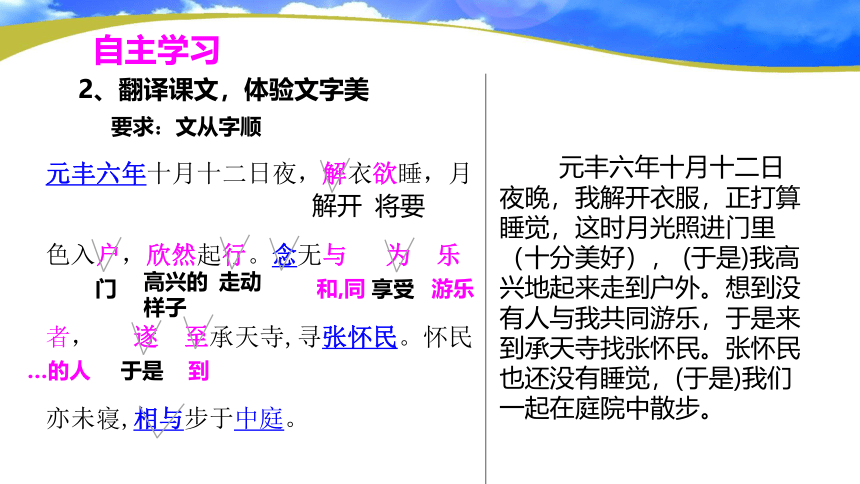

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月

色入户,欣然起行。念无与

为

乐

者,

遂

至承天寺,寻张怀民。怀民

亦未寝,相与步于中庭。

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里(十分美好),

(于是)我高兴地起来走到户外。想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

解开

走动

和,同

2、翻译课文,体验文字美

要求:文从字顺

自主学习

将要

门

高兴的样子

游乐

享受

于是

到

…的人

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,

盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人

者

耳。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

大概是

清闲;闲情雅致

交错纵横

2、翻译课文,体验文字美

要求:文从字顺

自主学习

助词,表停顿

1.

一词多义

……的人。

助词,表停顿。

文言积累

念无与为乐者:

同,和。

未复有能与其奇者:

参与,这里指欣赏,领悟。

与

念无与为乐者:

但少闲人如吾两人者耳:

者

2.

古今异义词

古义:

考虑,想到

今义:

想念

念

例句:念无与为乐者

2.

古今异义

古义:

门

今义:

住户、人家

户

盖

古义:

器物上有遮盖作用的东西

今义:

大概是

但

古义:

只是

文言积累

今义:

但是,表转折关系的连词

例句:月色入户

例句:盖竹柏影也

例句:但少闲人如吾两人者耳

3.

特殊句式

解衣欲睡

相与步于中庭

文言积累

(1)判断句

盖竹柏影也

(“……也”表判断)

(2)省略句

(3)倒装句

(省略主语“余”)

(状语后置,正常语序应为"相与于中庭步")

但少闲人如吾两人者耳

(定语后置,正常语序应为“但少如吾两人者闲人耳”)

合作探究

1、本文主要写了什么内容?每部分用了怎样的表达方式?

本文主要写了作者夜晚不能入睡,到承天寺与张怀民一起赏月(作者与张怀民夜游承天寺),并抒发了作者壮志难酬的复杂心情。

记

叙(第一节)→交代庭中散步的时间、

地

点、原因。

描写(第二节)→

庭中月色

抒

情(第三节)→

惋惜无人赏月

2、作者夜游的原因是什么?请从文中找出他们夜游的行踪。

“月色入户,欣然起行。”

这是他夜游的原因。再加上“念无与为乐者”,又因被贬黄洲,是一个有名无实的官,很无聊,很寂寞,于是,找一个好朋友散散步,聊聊天。所以才找张怀民一起散步。

行踪:起行——

至(承天寺

)——

寻

(张怀民)

——步于(中庭

)

合作探究

3、贯穿全文的线索是

。描写庭中月夜景色的句子是哪一句?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

月色—积水

空明

竹柏—藻荇

交横

“月”

4、作者是如何写月色的(采用了什么方法)?

比喻

——写月光的空灵清澈

——写竹柏倒影的清丽淡雅

(正面)

(侧面)

作者用比喻的手法,采用正侧面相结合的方法,“积水空明”比喻月光。表现了月光的皎洁、透明。“藻荇交横”比喻竹柏影子。也表现了竹柏倒影的摇曳多姿、清丽淡雅。仅用18字就点染了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

合作探究

5、文中哪些句子在表达作者情感?如何理解这个句子?

“何处无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”

句意:月色常有,竹子和柏树常有,只不过像我们这样赏月的闲人却不多啊。它包含着作者被贬的悲凉之感

和自我排遣的闲适,也只有这样的人才能领略到如此清澈透明的仙境。

合作探究

6、如何理解“闲人”?

文中紧扣“闲”字组织文章,“闲人”是点睛之笔,“闲”表现在何处?

A."闲人"指具有闲情雅致的人;表面是自嘲自己和张怀民是清闲的人吧,实际在为自己的行为而自豪——月夜处处都有,有了人欣赏才有美。

B.

“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。作者在政治上有远大抱负,但被一贬再贬,内心深处,又何尝愿做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得,只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。

(1)入夜即解衣欲睡

(4)欣赏月下美景

(2)见月色入户便欣然起行

(3)与怀民于庭中散步

合作探究

7、综合前面的分析看,文末表达了作者怎样的情感?

表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欢喜、漫步的悠闲尽在其中。也表达了作者豁达(旷达)的心境。

豁

达

乐

观

闲

贬谪的悲凉,

赏月的欣喜,

漫步的悠闲,

人生的感慨。

合作探究

8、从文中可见当时作者思想怎样?

苏轼被贬,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。

东坡在湖州做官三年任期已满,便上京述职,拜见恩师王安石(宰相),王正在睡觉,下人徐伦带东坡至王的书房,东坡见王有两句诗“西风昨夜过园林,吹落黄花满地金”,东坡认为秋花不是落瓣的,便续了两句“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟”,王安石就将其贬到了黄州,东坡后来看到黄州的菊花在秋天是落瓣的,才知道是自己见识短薄,不是王公报私仇,而是王要他到黄州亲见。

心态决定你的生活质量

合作探究

1、你从中能得到什么启发?

本文启发我们,在生活中遇到挫折不能一味消沉,要以良好的心态去调节自己,树立进取之心,从而迎来希望的曙光,走上光明的前途。作者一生被贬,走过无数的穷山恶水,却能始终做到随缘自适,自得其乐:

苏轼被贬黄州,身为“月光族”,却欣然创造了"东坡肉"、"东坡鱼"、"东坡饼",欣然曰:"江水风月本无常主,闲者便是主人。""长江绕郭知鱼肥,好竹连山觉笋香。"

被贬惠州,欣然曰:"日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。"

被贬儋州,欣然曰:“有老书生数人来过,曰:‘良月佳夜,先生能一出乎?’予欣然从之。”(《儋耳夜书》)

被贬琼州,欣然曰:"垂天雌霓云端下,快意雄风海上来。"

拓展应用

2、调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

——唐

李白

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

——宋

王安石

露从今夜白,月是故乡明。

——唐

杜甫

明月松间照,清泉石上流。

——唐

王维

拓展应用

这篇文章通过对寺院庭中优美月色的描绘,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。

贬谪中感慨让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的难能可贵。

课堂小结

1.完成课后练习

作业布置

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

八年级

上

11.

记承天诗夜游

记承天寺夜游

学习目标

1.

背诵并默写课文,掌握常用文言词语,

理解课文大意。

2.

在读中品味语言,理解作品意境,把

握作者情感。

3.

学习作者在遭遇人生困境时的旷达胸

襟。

承

天

寺

塔

位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。

随笔式小品文

文体常识

“记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

作者简介

苏轼,出生于四川眉山。我国北宋著名的散文家、诗人和书画家,在诗词、散文方面有巨大成就,字子瞻,号东坡居士,世人称其为“苏东坡”。是“唐宋八大家

”之一。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称“三苏”。他的词雄

浑豪迈,是宋代“?豪放??”词派的代表。其诗清新雄健,和黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,豪壮雄浑,和辛弃疾并称“苏辛”。代表作有《赤壁赋》《石钟山记》《题西林壁》《赠刘景文》《饮湖上初晴后雨》《水调歌头》等。

苏轼字子瞻,东坡为号焉。

生于北宋间,家乡在眉山。

唐宋八大家,苏家竟占三。

随意写文章,偏偏都好玩。

“一门三父子,都是大文豪,

诗赋传千古,峨眉共比高。”

文:与欧阳修并称为“欧、苏”

诗:与黄庭坚并称为“苏、黄”

词:与辛弃疾并称为“苏、辛”

书法:与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为

“书法四大家”

作者简介

本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,作者被贬谪到黄州已经有四年了。

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。这就是历史上有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,作者写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,真实的记录了他当时生活的一个片段。也体现了二人即他和张怀民的深厚友谊和无限感慨。

写作背景

自主学习

1、

自读课文,读准字音,正确把握节奏,感受作品的音韵美

要求:a.字音:准确;b.节奏:分明,停顿正确;

c.感情:表达正确。

元丰六年十月十二日夜,解jiě衣欲睡,月色入户,欣然起行。念/无与为乐者,遂suì/至承天寺/寻/张怀民。怀民亦未寝qǐn

,相与步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻zǎo、荇xìng交横,盖/竹柏bǎi影也。何夜无月?何处无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月

色入户,欣然起行。念无与

为

乐

者,

遂

至承天寺,寻张怀民。怀民

亦未寝,相与步于中庭。

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里(十分美好),

(于是)我高兴地起来走到户外。想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

解开

走动

和,同

2、翻译课文,体验文字美

要求:文从字顺

自主学习

将要

门

高兴的样子

游乐

享受

于是

到

…的人

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,

盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人

者

耳。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

大概是

清闲;闲情雅致

交错纵横

2、翻译课文,体验文字美

要求:文从字顺

自主学习

助词,表停顿

1.

一词多义

……的人。

助词,表停顿。

文言积累

念无与为乐者:

同,和。

未复有能与其奇者:

参与,这里指欣赏,领悟。

与

念无与为乐者:

但少闲人如吾两人者耳:

者

2.

古今异义词

古义:

考虑,想到

今义:

想念

念

例句:念无与为乐者

2.

古今异义

古义:

门

今义:

住户、人家

户

盖

古义:

器物上有遮盖作用的东西

今义:

大概是

但

古义:

只是

文言积累

今义:

但是,表转折关系的连词

例句:月色入户

例句:盖竹柏影也

例句:但少闲人如吾两人者耳

3.

特殊句式

解衣欲睡

相与步于中庭

文言积累

(1)判断句

盖竹柏影也

(“……也”表判断)

(2)省略句

(3)倒装句

(省略主语“余”)

(状语后置,正常语序应为"相与于中庭步")

但少闲人如吾两人者耳

(定语后置,正常语序应为“但少如吾两人者闲人耳”)

合作探究

1、本文主要写了什么内容?每部分用了怎样的表达方式?

本文主要写了作者夜晚不能入睡,到承天寺与张怀民一起赏月(作者与张怀民夜游承天寺),并抒发了作者壮志难酬的复杂心情。

记

叙(第一节)→交代庭中散步的时间、

地

点、原因。

描写(第二节)→

庭中月色

抒

情(第三节)→

惋惜无人赏月

2、作者夜游的原因是什么?请从文中找出他们夜游的行踪。

“月色入户,欣然起行。”

这是他夜游的原因。再加上“念无与为乐者”,又因被贬黄洲,是一个有名无实的官,很无聊,很寂寞,于是,找一个好朋友散散步,聊聊天。所以才找张怀民一起散步。

行踪:起行——

至(承天寺

)——

寻

(张怀民)

——步于(中庭

)

合作探究

3、贯穿全文的线索是

。描写庭中月夜景色的句子是哪一句?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

月色—积水

空明

竹柏—藻荇

交横

“月”

4、作者是如何写月色的(采用了什么方法)?

比喻

——写月光的空灵清澈

——写竹柏倒影的清丽淡雅

(正面)

(侧面)

作者用比喻的手法,采用正侧面相结合的方法,“积水空明”比喻月光。表现了月光的皎洁、透明。“藻荇交横”比喻竹柏影子。也表现了竹柏倒影的摇曳多姿、清丽淡雅。仅用18字就点染了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

合作探究

5、文中哪些句子在表达作者情感?如何理解这个句子?

“何处无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”

句意:月色常有,竹子和柏树常有,只不过像我们这样赏月的闲人却不多啊。它包含着作者被贬的悲凉之感

和自我排遣的闲适,也只有这样的人才能领略到如此清澈透明的仙境。

合作探究

6、如何理解“闲人”?

文中紧扣“闲”字组织文章,“闲人”是点睛之笔,“闲”表现在何处?

A."闲人"指具有闲情雅致的人;表面是自嘲自己和张怀民是清闲的人吧,实际在为自己的行为而自豪——月夜处处都有,有了人欣赏才有美。

B.

“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。作者在政治上有远大抱负,但被一贬再贬,内心深处,又何尝愿做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得,只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。

(1)入夜即解衣欲睡

(4)欣赏月下美景

(2)见月色入户便欣然起行

(3)与怀民于庭中散步

合作探究

7、综合前面的分析看,文末表达了作者怎样的情感?

表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欢喜、漫步的悠闲尽在其中。也表达了作者豁达(旷达)的心境。

豁

达

乐

观

闲

贬谪的悲凉,

赏月的欣喜,

漫步的悠闲,

人生的感慨。

合作探究

8、从文中可见当时作者思想怎样?

苏轼被贬,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。

东坡在湖州做官三年任期已满,便上京述职,拜见恩师王安石(宰相),王正在睡觉,下人徐伦带东坡至王的书房,东坡见王有两句诗“西风昨夜过园林,吹落黄花满地金”,东坡认为秋花不是落瓣的,便续了两句“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟”,王安石就将其贬到了黄州,东坡后来看到黄州的菊花在秋天是落瓣的,才知道是自己见识短薄,不是王公报私仇,而是王要他到黄州亲见。

心态决定你的生活质量

合作探究

1、你从中能得到什么启发?

本文启发我们,在生活中遇到挫折不能一味消沉,要以良好的心态去调节自己,树立进取之心,从而迎来希望的曙光,走上光明的前途。作者一生被贬,走过无数的穷山恶水,却能始终做到随缘自适,自得其乐:

苏轼被贬黄州,身为“月光族”,却欣然创造了"东坡肉"、"东坡鱼"、"东坡饼",欣然曰:"江水风月本无常主,闲者便是主人。""长江绕郭知鱼肥,好竹连山觉笋香。"

被贬惠州,欣然曰:"日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。"

被贬儋州,欣然曰:“有老书生数人来过,曰:‘良月佳夜,先生能一出乎?’予欣然从之。”(《儋耳夜书》)

被贬琼州,欣然曰:"垂天雌霓云端下,快意雄风海上来。"

拓展应用

2、调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

——唐

李白

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

——宋

王安石

露从今夜白,月是故乡明。

——唐

杜甫

明月松间照,清泉石上流。

——唐

王维

拓展应用

这篇文章通过对寺院庭中优美月色的描绘,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。

贬谪中感慨让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的难能可贵。

课堂小结

1.完成课后练习

作业布置

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读