第11课《短文两篇——记承天寺夜游》同步练习 (word版含答案)

文档属性

| 名称 | 第11课《短文两篇——记承天寺夜游》同步练习 (word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 60.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-27 15:11:22 | ||

图片预览

文档简介

八上

第十一课

短文两篇

记承天寺夜游

同步练习(含答案)

一.基础知识

1.给下列加点的字注音。

藻荇(

)???????遂至(

)???????未寝(

)

解释词语。

月色入户

户:

欣然起行

欣然:

行:

念⑹无与为乐者

念:

遂至承天寺寻

遂:

至:

寻张怀民

寻:

怀民亦未寝

寝:

如积水空明

空明:

相与步于中庭

相与:

中庭:

但少闲人

但:

盖竹柏影也

盖:

如吾两人者耳

耳:

3.用“/”为文中画线句子标出停顿。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

4.填空。

(1)《记承天寺夜游》选自《???

》,作者是

,字子瞻,号

,是

朝的文学家。他与父亲

、弟弟

合称为“

”,都被列入“唐宋八大家”之中。

(2)《记承天寺夜游》全文共分三层:第一层,

,交代了赏月散步的时间、原因;第二层,写景,写了

;第三层,抒情,抒发了

。

(3)《记承天寺夜游》贯穿全文的线索是

。

《记承天寺夜游》一文中的议论句是

,蕴含了

的感情。

5.对文章的分析,说得不正确的一项(??)

A.运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。

B.这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。

C.这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中。

D.本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包罗较多的内容,凝练含蓄。

6.下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。

7.默写

(1)《记承天寺夜游》中,作者写庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明的句子是“???

?

??

?

?

???。”

(2)《记承天寺夜游》中,表现苏轼因月色美好,而想到了与自己共同境遇的老朋友的句子是“???

?

??

?

?

??。”

(3)《记承天寺夜游》中,文中最能表现作者自豪自慰又惆怅悲凉心境的句子是

。

(4)《记承天寺夜游》中,表现兴奋和喜悦的句子是“?

?

??

?

?

??。”

(5)苏轼的《记承天寺夜游》中正面描写月色的句子是“?

?

??

?

?

??。”

(6)《记承天寺夜游》中,作者写月光如水、疏影横斜的两句是?

?,??

?

?。

(7)《记承天寺夜游》中,表现苏轼因月色美好,也因孤独寂寞而想到了同病相怜的张怀民的句子是“????????????,??

?

?

?

??。”

(8)表达作者微妙复杂的感情语句是

,

?

。

(9)作者游承天寺的原因:

,

。

。

(10)《记承天寺夜游》中的“

”一句,描绘了一个空明澄,疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界。?

8.下列加点的词解释有误的一项是(

)

A.月色人户(窗户)

B.念无与为乐者(想到)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(一起)

9.下列句子翻译有误的一项是(

)

A.庭下如积水空明——月色洒满庭院,如水一般清明澄澈。

B.水中藻、荇交横,盖竹柏影也。——竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。

C.何夜无月?何处无竹柏?——哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?

D.但少闲人如吾两人者耳。——但是缺少像我俩这样闲极无聊的人啊。

10.下列对文章的赏析不恰当的一项是(

)

A.“欣然起行”一句写出了作者赏月的兴奋喜悦之情。

B.“但少闲人如吾两人者耳”透露出作者被贬谪的悲凉和对人生的感慨。

C.苏轼“念无与为乐者”的“乐”与<醉翁亭记)中欧阳修的“乐”在思想内容上有着相同的意味。

D.本文叙事、写景、抒情,又都集中于写人;写人,又突出了一个“闲”字。

11.

下列理解不正确的一项是(

)

①元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。②念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。③庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。④何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

A.第①句交代了夜游的时间、地点和起因。

B.第②句写出了作者与张怀民的情趣相投。

C.第③句描写了承天寺庭院清幽空明之顾亭林居家恒服布衣,俯身者无寸缕之丝景。

D.第④句流露出作者遭贬后复杂的内心感受。

二.简答题

1.你是如何理解文中“闲人”的含义?

2.文章表现作者怎样的思想感情。

3.作者游承天寺的原因是什么?

4.欣赏“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”这一段写了月光和竹柏倒影的什么特点?点燃出一个怎样美妙的境界?

5.此文是作者被贬黄州所写,反映了他当时怎样的心态?你如何看待作者的这种心态。

文中描写作者心理感受的句子是什么?他传达了作者怎样的心声?

范仲淹在《岳阳楼记》中有“微斯人,吾谁与归”的感慨,请在文中找出?与此意义相近的一句:

8.“何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”你对这句话怎样理解?

9.此文为作者遭贬之后所作,作者此时心情应抑郁才对,可作者却“欣然起行”,不但描绘了月景,还自诩闲人,对于作者这种做法,你怎样看待?结合实际谈谈。

10.“但少闲人如吾两人者耳”中“闲人”两字,表达了作者怎样的思想感情?

11.在我国文学史上,有许多诗人对月有独特的感受,借时抒发了自己的感情,举例注明作者。

12.写出“记”的要素:

时间

(2)地点??????

(3)人物

(4)事件

13.“欣然起行?”中“欣然”一词是什么意思?表现人物怎样的特征??

14.这是一篇不足一百字的抒情小品,描绘了什么景色?抒发了什么感情?

15.文中写月色的句子是:

16.找出文中议论句,并体会蕴含作者的感情?

17.本文表现了作者什么思想感情?

18.最能体现本文主旨的句子是:

19.本文记录的是一个什么样的生活片段?表达了作者什么思想感情?

20.全文没有一处直接写友情的,但可以从字里行间看出来,请找出能表现苏轼与张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说你选择它的理由。

三.中考汇编

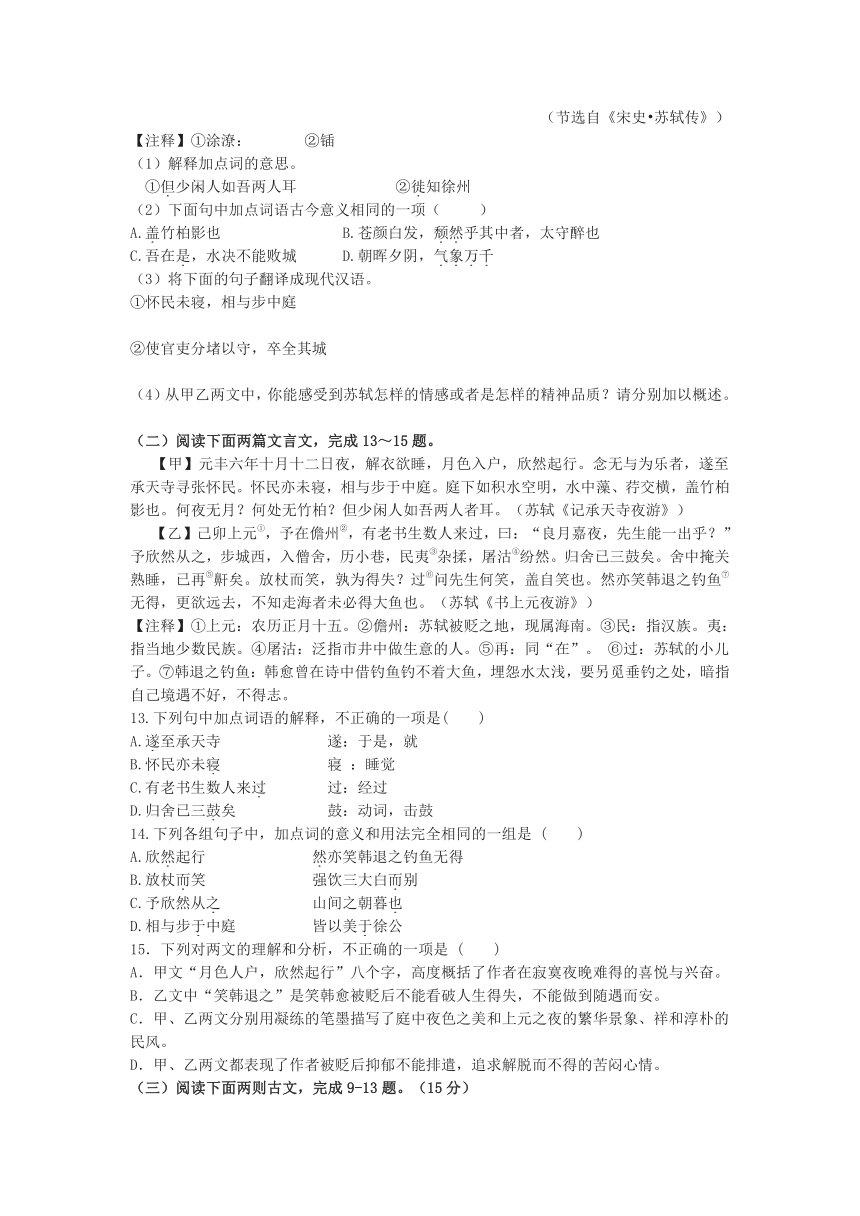

(一)12.阅读下面两篇古文,完成下列各题

?

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月,何处无松柏,但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

??【乙】徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长,曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸②以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沉者三版。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。

(节选自《宋史?苏轼传》)

【注释】①涂潦:???

②锸

(1)解释加点词的意思。

①但少闲人如吾两人耳

②徙知徐州

(2)下面句中加点词语古今意义相同的一项(

)

A.盖竹柏影也

B.苍颜白发,颓然乎其中者,太守醉也

C.吾在是,水决不能败城

D.朝晖夕阴,气象万千

(3)将下面的句子翻译成现代汉语。

①怀民未寝,相与步中庭

②使官吏分堵以守,卒全其城

(4)从甲乙两文中,你能感受到苏轼怎样的情感或者是怎样的精神品质?请分别加以概述。

(二)阅读下面两篇文言文,完成13~15题。

?

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》)

?

【乙】己卯上元①,予在儋州②,有老书生数人来过,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎?”予欣然从之,步城西,入僧舍,历小巷,民夷③杂揉,屠沽④纷然。归舍已三鼓矣。舍中掩关熟睡,已再⑤鼾矣。放杖而笑,孰为得失?过⑥问先生何笑,盖自笑也。然亦笑韩退之钓鱼⑦无得,更欲远去,不知走海者未必得大鱼也。(苏轼《书上元夜游》)

【注释】①上元:农历正月十五。②儋州:苏轼被贬之地,现属海南。③民:指汉族。夷:指当地少数民族。④屠沽:泛指市井中做生意的人。⑤再:同“在”。

⑥过:苏轼的小儿子。⑦韩退之钓鱼:韩愈曾在诗中借钓鱼钓不着大鱼,埋怨水太浅,要另觅垂钓之处,暗指自己境遇不好,不得志。

13.下列句中加点词语的解释,不正确的一项是(??)

A.遂至承天寺???????遂:于是,就

B.怀民亦未寝???????寝

:睡觉

C.有老书生数人来过????过:经过

D.归舍已三鼓矣??????鼓:动词,击鼓

14.下列各组句子中,加点词的意义和用法完全相同的一组是

(?

)

A.欣然起行???????然亦笑韩退之钓鱼无得

B.放杖而笑???????强饮三大白而别

C.予欣然从之??????山间之朝暮也

D.相与步于中庭?????皆以美于徐公

15.下列对两文的理解和分析,不正确的一项是

(??)

A.甲文“月色人户,欣然起行”八个字,高度概括了作者在寂寞夜晚难得的喜悦与兴奋。

B.乙文中“笑韩退之”是笑韩愈被贬后不能看破人生得失,不能做到随遇而安。

C.甲、乙两文分别用凝练的笔墨描写了庭中夜色之美和上元之夜的繁华景象、祥和淳朴的民风。

D.甲、乙两文都表现了作者被贬后抑郁不能排遣,追求解脱而不得的苦闷心情。

(三)阅读下面两则古文,完成9-13题。(15分)

【甲】元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无松柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼《记承天寺夜游》

【乙】崇祯五年①十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定②矣,余拏一小舟,拥毳衣③炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余大喜,曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴④,更有痴似相公者!”

——选自张岱《湖心亭看雪》

【注】①崇祯五年:公元1632年。崇祯,是明思宗朱由检的年号。②更定:指初更以后。晚上八点左右。③毳(cuì)衣:细毛皮衣。④相公:原意是对宰相的尊称,后转为对年轻人的敬称及对士人的尊称。

9.解释下列加点的词。(2分)

(1)相与步于中庭。???

(2)是日更定矣。

10.翻译下列句子。(4分)

(1)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(2)湖中焉得更有此人!

11.下列句式不同于其它三项的是(

)(2分)

A.相与步于中庭。?????????

B.独往湖心亭看雪。

C.但少闲人如吾两人者耳。???

D.更有痴似相公者。

12.【乙】文画线句子运用白描手法,勾勒出西湖空旷简约、洁白静谧的雪夜之景。请自选角度赏析【甲】文画线句子的写景之妙。(3分)

?

?

(四)课内文言文阅读(6分,每小题2分)

甲?元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

乙?崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾淞沆砀天与云与山与水上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

丙?

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。

7.下列语句断句正确的一项是(

)

A.水中藻荇交横盖

/

竹柏影也??

??

B.雾淞沆砀天

/

与云与山与水上下一白

C.潭中鱼可百许头

/

皆若空游无所依

?

D.以其境过清不可

/

久居乃记之而去

8.下列加点词语解释正确的一项是(

)

A.念无与为乐者(思念)?????

B.湖中人鸟声俱绝(隔绝)

C.从小丘西行百二十步(西边)??

D.佁然不动(呆呆的样子)

9.下列对选文文意理解概括与写法分析不正确的一项是(

)

A.三则选文都有叙事。甲文写的是夜游承天寺,乙文写的是到湖心亭赏雪,丙文写

的是游览小石潭。

B.三则选文都写到了水。甲文写了水中竹柏倒影的景致,乙文写天云山水一片混沌的景色,丙文写了水中鱼儿嬉戏的画面。

C.三则选文都融情于叙事写景中。甲文抒发了苏轼贬谪的悲凉,乙文抒发了张岱对故国往事的怀念,丙文抒发了柳宗元贬官失意后的孤凄。

D.画线句子写景各有千秋。甲文运用比喻手法,富有情趣;乙文采用白描手法,形神

兼备;丙文动静结合,游鱼与潭水相映成趣。

三、文言文语句翻译与古诗文积累(10分)

10.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)俶尔远逝,往来翕忽。

11.根据提示,写出古诗文名句。(6分)

(1)??????????????,却话巴山夜雨时。(李商隐《夜雨寄北》)

(2)天下英雄谁敌手?曹刘。??????????????。(辛弃疾《南乡子·登京口北固亭怀古》)

(3)??????????????,甲光向日金鳞开。(李贺《雁门太守行》)

(4)呜呼!何时眼前突兀见此屋,??????????????!(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

(5)与人交往,我们应该有君子风范。即使不被别人理解,也不要心存怨恨。正如

《<论语>十二章》中所言??????????????,???????????????

(五)山川之美.古来共谈。高峰入云.清流见底。两岸石壁.五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歌。猿鸟乱鸣:夕日欲颓.沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,来复有能与其奇者。?

(陶弘景《答谢中书书》

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡.月色入户。欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇艾横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》

16.对下面句子中加点词的解释,有错误的一组是(3

分)(

?

)

A.①古来共谈?

共:共同????

②高峰入云??

入:

耸入

B.①五色交辉?

交:交相????

②四时俱备??

俱:都

C.①猿鸟乱鸣?

乱:纷乱????

②沉鳞竞跃??

竞:争相,争着

D.①盖竹柏影也

盖:

只是???

②但少闲人如吾两人者耳

但:大概

17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(3

分)

怀民亦未寝,相与步于中庭

18.“自康乐(谢灵运)以来,未复有能与其奇者。”这句话有什么言外之意?

(3

分)

(六)文言文阅读(12分)阅读下面文字,完成5-8题。

[甲]?元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,连至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖行柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙]东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食。黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”(选自陆游《老学庵笔记·东坡食汤饼》)

[注释]①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yi):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

5.解释加点的词语。(4分)

①欣然起行??????????②念无与为乐者

③共买食之??????????④饮酒但饮湿

6.翻译句子。(4分)

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横。

②黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

7.对[甲][乙]两文理解有误的一项是(???)(2分)

A.[甲]文中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

B.[乙]文描写了被贬后的艰难生活。“大笑”看似写乐,实则写人物的苦闷。

C.[甲]文以第一人称写寻友赏月的悠闲。[乙]文以第三人称叙述故事,“徐”和“大笑”准确传神地写出了人物的风采。

D.

[甲][乙]两文都采用记叙和描写的方式来写被贬后的生活,最后都以议论结尾。

8.如果你是东坡先生在[乙]文的情境中,会对九三郎说什么?

(2

分)

?

(七)阅读下面的文言文,完成15~18题。(12分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】凡物皆有可观。苟有可观,皆有可乐,非必怪奇伟丽者也。哺糟啜醨①,皆可以醉,果蔬草木,皆可以饱。推此类也,吾安往而不乐?

(节选自苏轼《超然台记》)

【注释】①哺糟啜醨(chuò

lí):吃酒糟,喝薄酒。

15.解释下列句中加点词的意思。(2分)

(1)念无与为乐者?念:(?

)??(2)相与步于中庭

相与:(??

)

(3)盖竹柏影也??盖:(?

?

)??(4)皆可以饱??

饱:(????

)

16.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)但少闲人如吾两人者耳。

?

(2)苟有可观,皆有可乐。

17.请自选一个角度,对下面的句子进行赏析。(3分)

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

?

18.乙文中说“凡物皆有可观”“吾安往而不乐”。甲文中哪些内容可以印证这两句话?

?

?

(八)阅读下面文言文,完成5~8题。(10分)

[甲]元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙]元丰二年,中秋后一日,余自吴兴来杭,东还会稽。龙井有辨才①大师,以书邀余入山。比出郭,日已夕,航湖至普宁,遇道人参寥,问龙井所遣篮舆②,则曰:“以不时至,去矣。

是夕,天宇开霁③,林间月明,可数毫发。遂弃舟,从参寥策杖并湖而行。出雷峰④,度南屏,濯足于惠因涧,入灵石坞,得支径上风篁岭,憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声。道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境。行二鼓,始至寿圣院,谒辨才于朝音堂,明日乃还。

(秦观《龙井题名记》

[注释]①辨才:法号元静,曾在灵隐山讲经,与下文的参寥都是苏轼的朋友。

②篮舆(yú):竹轿。

③天字开霁:天空晴朗。

④雷峰:雷峰塔,位于西湖风景区南岸夕照山上。

5.解释下列句子中加点的词语。(4分)

(1)月色入户????

(2)但少闲人???

(3)以书邀余?

(4)谒辨才于朝音堂

6.下列句子中加点词意义和用法相同的一项是(2分)

A.濯足于惠因涧????????尝射于家圃

B.得支径上风篁岭???

???

横柯上蔽

C.殆非人间之境????????马之千里者

D.明日乃还??????????乃不知有汉

7.翻译文中画横线句子。(2分)

憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。

8.甲、乙两文都写了月夜之景,但写景观察的角度不同,请作具体分析。(2分)

?

(九)阅读下面文言文,完成9—12题。(17分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝

,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长,曰:“河将害城事急矣虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸②以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵③以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。???????????????(节选自《宋史·苏轼传》)

【注】①涂潦,泥沼雨水。②畚锸,箕畚铁锹。③堵,古墙体单位,长与高各一丈为一堵。

9、解释加点词的意思。(4分)

(1)相与步于中庭?

?????(2)但少闲人如吾两人者耳?

?

(3)轼诣武卫营?

???????(4)卒全其城?

?

10.用斜线(/)为文中画波浪线的句子断句,限两处。(2分)

河

将

害

城

事

急

矣

虽

禁

军

且

为

我

尽

力

11、将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(7分)

(1)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

译文:

(2)富民出,民皆动摇,吾谁与守?

译文:

(3)

轼庐于其上,过家不入。

译文:

12.【甲】文表现了苏轼安闲自适的心境,还流露出作者怎样的情绪?【乙】文记述了苏轼率领官兵抗洪筑堤、保城安民的事迹,表现了他怎样的精神品质?(4分)

?

(十)【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。(1)庭下如积水空明,水中

藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日,更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。(2)雾凇沆砀,天与云、与山、与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余,大喜,曰:“湖中焉得更有此人?”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”(张岱《湖心亭看雪》)

10.下列句子中加点词解释有误的一项是( )

A.念无与为乐者(想念,思念)????B.相与步于中庭(一同,共同)

C.与余舟一芥(小草)????????D.余强饮三大白而别(大酒杯)

11.下列句子中加点词语的用法或

意思不相同的一项是( )

A.相与步于中庭??????????

天将降大任于斯人也(《生于忧患,死于安乐》)

B.但少闲人如吾两人者耳???

但闻燕山胡骑鸣啾啾(《木兰诗》)

C.余强饮三大白而别??????

溪深而鱼肥(《醉翁亭记》)

D.问其姓氏,是金陵人?????

其门人甚众(《劳山道士》)

12.下面表述不正确的一项是( )

A.甲文寥寥数语描绘了月夜小景,语言凝练而又意味深长。

B.甲文第二、三句中的“遂”“亦”二字流露出作者与张怀民相知的喜悦。

C.乙文“湖中人鸟声俱绝”中的“绝”字,从听觉入手,写出了寒冬雪后西湖的冷寂。

D.甲乙两文都是作者被贬后所写的借景抒情的文章,乙文写金陵人饮酒的场面,是为了突出雪景的迷人。

13.把第I卷文言文中画线句子翻译成现代汉语。(4分)

译文:

14.古游记大多较简。通常开篇交代时间、地点、人物、环境,中间写景,篇末感怀。甲乙两文也是如此,甲文强调“闲”,乙文着重“痴”,你是如何理解这“闲”与“痴”的?

答案

八上

第十课

短文两篇

记承天寺夜游

同步练习(含答案)

基础知识

1.给下列加点的字注音

藻荇(xìng)???????遂至(suì)???????未寝(qǐn)

解释词语。

月色入户

户:这里指门。

欣然起行

欣然:高兴、愉快的样子。

行:散步。

念⑹无与为乐者

念:考虑,想到。遂至承天寺寻

遂:于是,就。至:到。

寻张怀民

寻:寻找。

怀民亦未寝

寝:睡,卧。

如积水空明

空明:形容水的澄澈。

相与步于中庭

相与:共同,一同。中庭:庭院里。

但少闲人

但:只是

盖竹柏影也

盖:句首语气词,这里可以译为“原来是”。

如吾两人者耳

耳:语气词,相当于“而已”,意思是“罢了”。

3.用“/”为文中画线句子标出停顿。

念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

4.填空。答案(1)《记承天寺夜游》选自《??东坡志林?

》,作者是

苏轼

,字子瞻,号

东坡居士,是

宋朝的文学家。他与父亲苏洵、弟弟苏辙合称为“三苏”,都被列入“唐宋八大家”之中。

(2)《记承天寺夜游》全文共分三层:第一层,记事,交代了赏月散步的时间、原因;第二层,写景,写了月下庭中景物;第三层,抒情,抒发了对月光、竹柏疏影的感触。

(3)《记承天寺夜游》贯穿全文的线索是月色(或月光)。

(4)《记承天寺夜游》一文中的议论句是“何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳”,蕴含了作者生活的悠闲,也包含被贬谪的悲凉感情。

5.?B?6. A

7.参考答案

(1)庭下如积水空明

(2)遂至承天寺寻张怀民

(3)但少闲人如吾两人耳

(4)欣然起行

(5)月色入户

(6)庭下如积水空明

水中藻荇交横

(7)念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

(8)何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(主旨句)

(9)月色入户,欣然起行。念无与为乐者。

(10)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

8.A

9.D

10.C

11.

B

二.简答题

1.贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种微妙的复杂的感情尽在其中,(或表现作者虽?遭贬谪仍强作轻松愉快的复杂心情。既有由赏月而发的自豪自慰,又有为“闲人”的境遇而生的惆怅和苦闷)

2.旷达乐观的胸襟。

3.月色入户,无与为乐。

4.此句用比喻手法,写出了月光的清澈透明,点燃出一个空明澄澈,疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界。

5.当时苏轼被贬黄州已有五年,虽耕种田地,可以自慰;虽有壮丽山河可以游乐,但仍感壮志来酬,心忧政事。自谓“闲人”反映了他胸怀愤懑,而又自嘲自解的心态。

6.念吾与为乐者,但少闲人如吾两人者耳。

(1)作者感叹知音难找。(2)作者当时虽贬,心情抑郁,但仍不失进取之心,借美景来排遣抑郁之情。

7.念吾与为乐者。

8.明月是常有的,美景也是常有的,但人们的心情不同,欣赏景物的感受也不同,作者与张怀民当时都被贬,有职无事,是个闲人,作者被贬却能从随处可见的景物中得到美的享受,并描绘如此充满诗情画意的好文章,表现出作者豁达宽广的胸襟。

9.作者此时的心情虽抑郁,但作者的“欣然起行,”“赏月”和“自诩”闲人,都是苦中作乐,用寄情于景来排遣抑郁,这种做法是值得称赞的,因为不论遇到什么困难,多么抑郁,都应学会苦中作乐,找到生活的希望和乐趣,尽可能给自己寻找到一个快乐的心情,因为即使痛苦也是于事无补的。

10.首先闲人指闲情雅致的人;其次,“闲人”包含了作者不得志的悲凉心情,作者的心境是旷达(豁达)乐观的,表达的感情是微妙复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

11.(1)明月松间照,清泉石上流。???王维《山居秋暝》

??(2)床前明月光,疑是地上霜。???李白《静夜思》

12.写出“记”的要素:(1)时间,元丰六年十月十二日夜。(2)地点,承天寺???????

??(3)人物,“我”和张怀民。(4)事件,夜游承天寺。

13.(1)愉悦的样子????(2)表现作者身处逆境,却能自得快乐,体现了作者的豁达。

14.描绘了承天寺澄澈的月光?(月色),也含蓄表达了作者谪居黄州的孤寂心情。

15.文中写月色的句子是:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

16.何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳。???既写出了生活的悠闲,也包含被贬谪的悲凉。

17.虽遭贬谪,依然旷达的胸襟。

18.最能体现本文主旨的句子是:“何夜无月,…….者耳”

19.(1)苏轼夜邀张怀民赏月的生活片段,???(2)虽屡遭贬谪,依然旷达的感情。

20.①“遂至承天寺寻张怀民”。理由:唯张怀民可以同乐

②“怀民亦来寝”。 理由:心境相同,欣赏趣味相同

③“相与步于中庭”。 理由:关系亲密

④“但少闲人如吾两人耳”。理由:志同道合,志趣相投,命运相同

三.中考汇编

(一)答案:(1)①但:只②徙:调任

(2)D

(3)①怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步.

②派官吏们分别在城墙各处守卫,最终保全了徐州城.

(4)甲文:表达了被贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,更有豁达的情怀.乙文:临危不惧、以身作则、善于指挥、足智多谋、公而忘私、亲民爱民等.

(二)阅读下面两篇文言文,完成13~15题。

?13.C

【解析】题考查文言实词。C项“过”是一个多义词,可解释为“经过”“访问”“错误”“超出”等,而这一句的意思是“有几个老书生来拜访”,所以“过”应是“拜访”的意思。

14.【答案】B

【解析】本题考查文言虚词。A项中的“然”分别是“……的样子”和“然而”;B项中的“而”都“表修饰’’;C项中的“之”分别是“代词,他们”和“结构助词“的”;D项中“于”分别是“在”和“比”。

15.【答案】D

【解析】本题考查内容理解和分析。D项中两文都“表现了作者被贬后抑郁不能排遣,追求解脱而不得的苦闷心情”不正确,从甲文最后一句、乙文“放杖而笑,孰为得失?”一句可知,作者的心情是达观的。

(三)阅读下面两则古文,完成9-13题。(15分)

答案:(三)9.(1)一起。?

(2)这。?

(2分。每小题1分)

10.(1)哪一个夜晚没有月亮?哪一个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

(2)(想不到)湖中哪能还会有您这样的人!

11.B

(2分)

12.角度1:运用比喻的修辞,将澄澈的月光比喻成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子,生动形象地写出月光的皎洁空灵,清亮无比,点染出一个空明澄澈、巯影摇曳、似真似幻的美妙境界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

?

角度2:正面侧面描写相结合,先正面写月色之透明皎洁,后侧面写“水草”交横可见,衬托“水”之清澈,即月色清亮无比,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

?

角度3:动静结合,“积水空明”给人以一种静谧之感,“藻、荇交横”则具有水草摇曳的动态之美。整个意境静中有动,动中愈见其静,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

(四)课内文言文阅读(6分,每小题2分)

7.C

8.D

9.B?

10.(1)只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(2)(鱼儿)忽然向远处游去,来来往往轻快敏捷。

11.(1)何当共剪西窗烛(2)生子当如孙仲谋(3)黑云压城城欲摧

(4)吾庐独破受冻死亦足(5)人不知而不愠,不亦君子乎?

(五)

16.

D?

17.(张)怀民也没有睡觉,我们两个人便一起在院子里散步。

18.①?这句话表达了作者要像谢灵运那样,陶情怡乐于这美妙的山水之中;

②?这句话同时也抒发了作者自己归隐林泉的终身志趣。???

(六)文言文阅读(12分)答案

5.①高兴的样子

②考虑,想到

③吃

④只,仅

6.①庭院中(的月光)如积水般清明澄澈,(仿佛)有藻、荇交错其中。

②苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。

7.

B

8.示例:弟弟,人生中的磨难再所难免。与其哀声叹气,不如乐观面对。

(七)答案:

15.(2分)(1)念:考虑,想到?

(2)相与:共同,一起

(3)盖:大概是??????????????

(4)饱:吃饱(使……饱,让……饱)

【解析】本题考查词语解释。三个课内,一个课外。课内的平时练习比较多,容易填写。课外的要结合该词所在语境,“果蔬草木,皆可以饱”可知应为“吃饱”。

16.(4分)(1)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。(2分)

(1)如果有可以观赏(观看)的地方,都可以获得快乐。(2分)

【解析】本题考查句子翻译。句子翻译按照“直译为主,意译为辅”的原则,将关键词语翻译准确,大意流畅。采用“留、删、调、补、替”等方法,准确翻译。(1)要留意“但”“者耳”的翻译。(1)要注意“苟”“皆”的翻译。

17.示例一:景物特点鲜明(1分),“积水空明”等句传神地写出了月色的澄澈透明(1分),

表达作者对月色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)(1分)。

示例二:运用侧面描写的手法(1分),用竹柏的影子侧面写出月光的澄澈明亮(1分),

表达作者对月色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)(1分)。

示例三:运用比喻的修辞手法,将月光比作院中积水,将竹柏的影子比作水中的藻荇(1

分),生动形象地写出月色的澄澈明净(1分),表达作者对月色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)(1分)。

示例四:“交横”(“空明”),生动形象地描绘出月光的皎洁明澈(2分),表达作者对月

色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)(1分)。

18.(3分)①在苏轼的眼中,月色(竹柏影)是可观(美好)的(1分)(如学生引用“月色

入户”或“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”可给1分)。②苏轼受到贬

谪,(在承天寺中)与友人一起漫步闲庭(欣赏月下美景)(1分),愁绪得到排遣(感受到快乐)(1分)(学生如引用“欣然起行”“相与步于中庭”等句,不作解说,给1分)。

答案:

5.[答案](1)门?

(2)只/只是?

(3)信/书信?

(4)拜见/拜访

6.[答案]A(2分)

7.[答案](我们)在龙井亭休息,舀泉水/斟泉水/取泉水靠在石头上喝(舀泉水/斟泉水/取泉水靠在石头上然后喝水)。

[评分标准]①共2分。②句子通顺,前半句译出倒装句得1分。后半句译对“酌”“剧”得1分。③错一字扣1分,直到扣完为止。

8.[答题角度一]甲文运用定点观察,写出月色空明/空灵澄澈,疏影摇曳的美妙境界(1分)。乙文采用移步换景,交代行踪游踪,写从普宁到寿圣院沿途的

景色(1分)。

[答题角度二]甲文从视觉角度写出月色空明/空灵澄澈,疏影摇曳的美妙境界(1分)。

乙文从听觉角度写出夜晚环境的幽寂/幽静(1分)。

(九)阅读下面文言文,完成9—12题。(17分)

9.答:⑴散步,漫步

⑵只,只是

⑶到……去

⑷最终,终于

10.答:河将害城

/

事急矣

/

虽禁军且为我尽力

11.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(7分)⑴译句:(月光下)庭院的地面像积满了水一样清澈透明,水里(好像)还有水藻荇菜交相错杂,原来是竹子和柏树的影子(而已)。⑵译句:富人出城了,百姓都人心躁动不安,我和谁守城呢?⑶译句:苏轼把自己的住所建造在河堤上,(即使)路过家门也不进去。

12.答:⑴宦途失意的苦闷。⑵勤于政事,爱护百姓。

【参考译文】调任徐州知州。黄河在曹村决口,在梁山泊泛滥,从南清河溢出,汇聚在徐州城下。城墙将要被浸坏,富裕的百姓争着出城躲避水灾。苏轼说:“富人出去了,百姓

都人心躁动不安,我和谁守城?我在这里,洪水决不会浸坏城墙。”又把富人重新赶进城去。苏轼到武卫营,喊来卒长,说:“河水将要冲坏城墙,事情紧急,你们虽是禁军,姑且替我出力。”卒长说:“太守尚且不躲避水患,我等小人,应当效命。”就率领兵卒拿着畚箕铁锹出去,筑起东南长堤,从戏马台开

始,一直连接到城墙。

苏轼把家安置在堤上,即使路过家门也不进去,派官吏分段防守,最终保全了这座城。他又请求调发第二年的役人来增筑旧城墙,用树木筑起防护堤,以防水再来。朝廷同意了他的做法。

(十)答案:10.A 11.C

12.D

13.⑴庭院地面如积水一般清澈透明,(那)水中藻、荇交织纵横,原来是竹子和松柏的影子。⑵寒气弥漫,白茫茫一片,只见天和云、和山、和水,上下全是白色。

14.苏轼的一个“闲”字,把赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、乐观豁达的感情,都包含其中,意味深长;而张岱的“痴”表现他痴迷于天人合一的山水之乐,充分彰显了他钟情山水、淡泊孤寂的独特个性。

第十一课

短文两篇

记承天寺夜游

同步练习(含答案)

一.基础知识

1.给下列加点的字注音。

藻荇(

)???????遂至(

)???????未寝(

)

解释词语。

月色入户

户:

欣然起行

欣然:

行:

念⑹无与为乐者

念:

遂至承天寺寻

遂:

至:

寻张怀民

寻:

怀民亦未寝

寝:

如积水空明

空明:

相与步于中庭

相与:

中庭:

但少闲人

但:

盖竹柏影也

盖:

如吾两人者耳

耳:

3.用“/”为文中画线句子标出停顿。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

4.填空。

(1)《记承天寺夜游》选自《???

》,作者是

,字子瞻,号

,是

朝的文学家。他与父亲

、弟弟

合称为“

”,都被列入“唐宋八大家”之中。

(2)《记承天寺夜游》全文共分三层:第一层,

,交代了赏月散步的时间、原因;第二层,写景,写了

;第三层,抒情,抒发了

。

(3)《记承天寺夜游》贯穿全文的线索是

。

《记承天寺夜游》一文中的议论句是

,蕴含了

的感情。

5.对文章的分析,说得不正确的一项(??)

A.运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。

B.这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。

C.这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中。

D.本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包罗较多的内容,凝练含蓄。

6.下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。

7.默写

(1)《记承天寺夜游》中,作者写庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明的句子是“???

?

??

?

?

???。”

(2)《记承天寺夜游》中,表现苏轼因月色美好,而想到了与自己共同境遇的老朋友的句子是“???

?

??

?

?

??。”

(3)《记承天寺夜游》中,文中最能表现作者自豪自慰又惆怅悲凉心境的句子是

。

(4)《记承天寺夜游》中,表现兴奋和喜悦的句子是“?

?

??

?

?

??。”

(5)苏轼的《记承天寺夜游》中正面描写月色的句子是“?

?

??

?

?

??。”

(6)《记承天寺夜游》中,作者写月光如水、疏影横斜的两句是?

?,??

?

?。

(7)《记承天寺夜游》中,表现苏轼因月色美好,也因孤独寂寞而想到了同病相怜的张怀民的句子是“????????????,??

?

?

?

??。”

(8)表达作者微妙复杂的感情语句是

,

?

。

(9)作者游承天寺的原因:

,

。

。

(10)《记承天寺夜游》中的“

”一句,描绘了一个空明澄,疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界。?

8.下列加点的词解释有误的一项是(

)

A.月色人户(窗户)

B.念无与为乐者(想到)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(一起)

9.下列句子翻译有误的一项是(

)

A.庭下如积水空明——月色洒满庭院,如水一般清明澄澈。

B.水中藻、荇交横,盖竹柏影也。——竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。

C.何夜无月?何处无竹柏?——哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?

D.但少闲人如吾两人者耳。——但是缺少像我俩这样闲极无聊的人啊。

10.下列对文章的赏析不恰当的一项是(

)

A.“欣然起行”一句写出了作者赏月的兴奋喜悦之情。

B.“但少闲人如吾两人者耳”透露出作者被贬谪的悲凉和对人生的感慨。

C.苏轼“念无与为乐者”的“乐”与<醉翁亭记)中欧阳修的“乐”在思想内容上有着相同的意味。

D.本文叙事、写景、抒情,又都集中于写人;写人,又突出了一个“闲”字。

11.

下列理解不正确的一项是(

)

①元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。②念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。③庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。④何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

A.第①句交代了夜游的时间、地点和起因。

B.第②句写出了作者与张怀民的情趣相投。

C.第③句描写了承天寺庭院清幽空明之顾亭林居家恒服布衣,俯身者无寸缕之丝景。

D.第④句流露出作者遭贬后复杂的内心感受。

二.简答题

1.你是如何理解文中“闲人”的含义?

2.文章表现作者怎样的思想感情。

3.作者游承天寺的原因是什么?

4.欣赏“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”这一段写了月光和竹柏倒影的什么特点?点燃出一个怎样美妙的境界?

5.此文是作者被贬黄州所写,反映了他当时怎样的心态?你如何看待作者的这种心态。

文中描写作者心理感受的句子是什么?他传达了作者怎样的心声?

范仲淹在《岳阳楼记》中有“微斯人,吾谁与归”的感慨,请在文中找出?与此意义相近的一句:

8.“何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”你对这句话怎样理解?

9.此文为作者遭贬之后所作,作者此时心情应抑郁才对,可作者却“欣然起行”,不但描绘了月景,还自诩闲人,对于作者这种做法,你怎样看待?结合实际谈谈。

10.“但少闲人如吾两人者耳”中“闲人”两字,表达了作者怎样的思想感情?

11.在我国文学史上,有许多诗人对月有独特的感受,借时抒发了自己的感情,举例注明作者。

12.写出“记”的要素:

时间

(2)地点??????

(3)人物

(4)事件

13.“欣然起行?”中“欣然”一词是什么意思?表现人物怎样的特征??

14.这是一篇不足一百字的抒情小品,描绘了什么景色?抒发了什么感情?

15.文中写月色的句子是:

16.找出文中议论句,并体会蕴含作者的感情?

17.本文表现了作者什么思想感情?

18.最能体现本文主旨的句子是:

19.本文记录的是一个什么样的生活片段?表达了作者什么思想感情?

20.全文没有一处直接写友情的,但可以从字里行间看出来,请找出能表现苏轼与张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说你选择它的理由。

三.中考汇编

(一)12.阅读下面两篇古文,完成下列各题

?

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月,何处无松柏,但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

??【乙】徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长,曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸②以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沉者三版。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。

(节选自《宋史?苏轼传》)

【注释】①涂潦:???

②锸

(1)解释加点词的意思。

①但少闲人如吾两人耳

②徙知徐州

(2)下面句中加点词语古今意义相同的一项(

)

A.盖竹柏影也

B.苍颜白发,颓然乎其中者,太守醉也

C.吾在是,水决不能败城

D.朝晖夕阴,气象万千

(3)将下面的句子翻译成现代汉语。

①怀民未寝,相与步中庭

②使官吏分堵以守,卒全其城

(4)从甲乙两文中,你能感受到苏轼怎样的情感或者是怎样的精神品质?请分别加以概述。

(二)阅读下面两篇文言文,完成13~15题。

?

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》)

?

【乙】己卯上元①,予在儋州②,有老书生数人来过,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎?”予欣然从之,步城西,入僧舍,历小巷,民夷③杂揉,屠沽④纷然。归舍已三鼓矣。舍中掩关熟睡,已再⑤鼾矣。放杖而笑,孰为得失?过⑥问先生何笑,盖自笑也。然亦笑韩退之钓鱼⑦无得,更欲远去,不知走海者未必得大鱼也。(苏轼《书上元夜游》)

【注释】①上元:农历正月十五。②儋州:苏轼被贬之地,现属海南。③民:指汉族。夷:指当地少数民族。④屠沽:泛指市井中做生意的人。⑤再:同“在”。

⑥过:苏轼的小儿子。⑦韩退之钓鱼:韩愈曾在诗中借钓鱼钓不着大鱼,埋怨水太浅,要另觅垂钓之处,暗指自己境遇不好,不得志。

13.下列句中加点词语的解释,不正确的一项是(??)

A.遂至承天寺???????遂:于是,就

B.怀民亦未寝???????寝

:睡觉

C.有老书生数人来过????过:经过

D.归舍已三鼓矣??????鼓:动词,击鼓

14.下列各组句子中,加点词的意义和用法完全相同的一组是

(?

)

A.欣然起行???????然亦笑韩退之钓鱼无得

B.放杖而笑???????强饮三大白而别

C.予欣然从之??????山间之朝暮也

D.相与步于中庭?????皆以美于徐公

15.下列对两文的理解和分析,不正确的一项是

(??)

A.甲文“月色人户,欣然起行”八个字,高度概括了作者在寂寞夜晚难得的喜悦与兴奋。

B.乙文中“笑韩退之”是笑韩愈被贬后不能看破人生得失,不能做到随遇而安。

C.甲、乙两文分别用凝练的笔墨描写了庭中夜色之美和上元之夜的繁华景象、祥和淳朴的民风。

D.甲、乙两文都表现了作者被贬后抑郁不能排遣,追求解脱而不得的苦闷心情。

(三)阅读下面两则古文,完成9-13题。(15分)

【甲】元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无松柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼《记承天寺夜游》

【乙】崇祯五年①十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定②矣,余拏一小舟,拥毳衣③炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余大喜,曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴④,更有痴似相公者!”

——选自张岱《湖心亭看雪》

【注】①崇祯五年:公元1632年。崇祯,是明思宗朱由检的年号。②更定:指初更以后。晚上八点左右。③毳(cuì)衣:细毛皮衣。④相公:原意是对宰相的尊称,后转为对年轻人的敬称及对士人的尊称。

9.解释下列加点的词。(2分)

(1)相与步于中庭。???

(2)是日更定矣。

10.翻译下列句子。(4分)

(1)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(2)湖中焉得更有此人!

11.下列句式不同于其它三项的是(

)(2分)

A.相与步于中庭。?????????

B.独往湖心亭看雪。

C.但少闲人如吾两人者耳。???

D.更有痴似相公者。

12.【乙】文画线句子运用白描手法,勾勒出西湖空旷简约、洁白静谧的雪夜之景。请自选角度赏析【甲】文画线句子的写景之妙。(3分)

?

?

(四)课内文言文阅读(6分,每小题2分)

甲?元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

乙?崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾淞沆砀天与云与山与水上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

丙?

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。

7.下列语句断句正确的一项是(

)

A.水中藻荇交横盖

/

竹柏影也??

??

B.雾淞沆砀天

/

与云与山与水上下一白

C.潭中鱼可百许头

/

皆若空游无所依

?

D.以其境过清不可

/

久居乃记之而去

8.下列加点词语解释正确的一项是(

)

A.念无与为乐者(思念)?????

B.湖中人鸟声俱绝(隔绝)

C.从小丘西行百二十步(西边)??

D.佁然不动(呆呆的样子)

9.下列对选文文意理解概括与写法分析不正确的一项是(

)

A.三则选文都有叙事。甲文写的是夜游承天寺,乙文写的是到湖心亭赏雪,丙文写

的是游览小石潭。

B.三则选文都写到了水。甲文写了水中竹柏倒影的景致,乙文写天云山水一片混沌的景色,丙文写了水中鱼儿嬉戏的画面。

C.三则选文都融情于叙事写景中。甲文抒发了苏轼贬谪的悲凉,乙文抒发了张岱对故国往事的怀念,丙文抒发了柳宗元贬官失意后的孤凄。

D.画线句子写景各有千秋。甲文运用比喻手法,富有情趣;乙文采用白描手法,形神

兼备;丙文动静结合,游鱼与潭水相映成趣。

三、文言文语句翻译与古诗文积累(10分)

10.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)俶尔远逝,往来翕忽。

11.根据提示,写出古诗文名句。(6分)

(1)??????????????,却话巴山夜雨时。(李商隐《夜雨寄北》)

(2)天下英雄谁敌手?曹刘。??????????????。(辛弃疾《南乡子·登京口北固亭怀古》)

(3)??????????????,甲光向日金鳞开。(李贺《雁门太守行》)

(4)呜呼!何时眼前突兀见此屋,??????????????!(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

(5)与人交往,我们应该有君子风范。即使不被别人理解,也不要心存怨恨。正如

《<论语>十二章》中所言??????????????,???????????????

(五)山川之美.古来共谈。高峰入云.清流见底。两岸石壁.五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歌。猿鸟乱鸣:夕日欲颓.沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,来复有能与其奇者。?

(陶弘景《答谢中书书》

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡.月色入户。欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇艾横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》

16.对下面句子中加点词的解释,有错误的一组是(3

分)(

?

)

A.①古来共谈?

共:共同????

②高峰入云??

入:

耸入

B.①五色交辉?

交:交相????

②四时俱备??

俱:都

C.①猿鸟乱鸣?

乱:纷乱????

②沉鳞竞跃??

竞:争相,争着

D.①盖竹柏影也

盖:

只是???

②但少闲人如吾两人者耳

但:大概

17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(3

分)

怀民亦未寝,相与步于中庭

18.“自康乐(谢灵运)以来,未复有能与其奇者。”这句话有什么言外之意?

(3

分)

(六)文言文阅读(12分)阅读下面文字,完成5-8题。

[甲]?元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,连至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖行柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙]东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食。黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”(选自陆游《老学庵笔记·东坡食汤饼》)

[注释]①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yi):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

5.解释加点的词语。(4分)

①欣然起行??????????②念无与为乐者

③共买食之??????????④饮酒但饮湿

6.翻译句子。(4分)

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横。

②黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

7.对[甲][乙]两文理解有误的一项是(???)(2分)

A.[甲]文中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

B.[乙]文描写了被贬后的艰难生活。“大笑”看似写乐,实则写人物的苦闷。

C.[甲]文以第一人称写寻友赏月的悠闲。[乙]文以第三人称叙述故事,“徐”和“大笑”准确传神地写出了人物的风采。

D.

[甲][乙]两文都采用记叙和描写的方式来写被贬后的生活,最后都以议论结尾。

8.如果你是东坡先生在[乙]文的情境中,会对九三郎说什么?

(2

分)

?

(七)阅读下面的文言文,完成15~18题。(12分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】凡物皆有可观。苟有可观,皆有可乐,非必怪奇伟丽者也。哺糟啜醨①,皆可以醉,果蔬草木,皆可以饱。推此类也,吾安往而不乐?

(节选自苏轼《超然台记》)

【注释】①哺糟啜醨(chuò

lí):吃酒糟,喝薄酒。

15.解释下列句中加点词的意思。(2分)

(1)念无与为乐者?念:(?

)??(2)相与步于中庭

相与:(??

)

(3)盖竹柏影也??盖:(?

?

)??(4)皆可以饱??

饱:(????

)

16.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)但少闲人如吾两人者耳。

?

(2)苟有可观,皆有可乐。

17.请自选一个角度,对下面的句子进行赏析。(3分)

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

?

18.乙文中说“凡物皆有可观”“吾安往而不乐”。甲文中哪些内容可以印证这两句话?

?

?

(八)阅读下面文言文,完成5~8题。(10分)

[甲]元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙]元丰二年,中秋后一日,余自吴兴来杭,东还会稽。龙井有辨才①大师,以书邀余入山。比出郭,日已夕,航湖至普宁,遇道人参寥,问龙井所遣篮舆②,则曰:“以不时至,去矣。

是夕,天宇开霁③,林间月明,可数毫发。遂弃舟,从参寥策杖并湖而行。出雷峰④,度南屏,濯足于惠因涧,入灵石坞,得支径上风篁岭,憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声。道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境。行二鼓,始至寿圣院,谒辨才于朝音堂,明日乃还。

(秦观《龙井题名记》

[注释]①辨才:法号元静,曾在灵隐山讲经,与下文的参寥都是苏轼的朋友。

②篮舆(yú):竹轿。

③天字开霁:天空晴朗。

④雷峰:雷峰塔,位于西湖风景区南岸夕照山上。

5.解释下列句子中加点的词语。(4分)

(1)月色入户????

(2)但少闲人???

(3)以书邀余?

(4)谒辨才于朝音堂

6.下列句子中加点词意义和用法相同的一项是(2分)

A.濯足于惠因涧????????尝射于家圃

B.得支径上风篁岭???

???

横柯上蔽

C.殆非人间之境????????马之千里者

D.明日乃还??????????乃不知有汉

7.翻译文中画横线句子。(2分)

憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。

8.甲、乙两文都写了月夜之景,但写景观察的角度不同,请作具体分析。(2分)

?

(九)阅读下面文言文,完成9—12题。(17分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝

,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长,曰:“河将害城事急矣虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸②以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵③以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。???????????????(节选自《宋史·苏轼传》)

【注】①涂潦,泥沼雨水。②畚锸,箕畚铁锹。③堵,古墙体单位,长与高各一丈为一堵。

9、解释加点词的意思。(4分)

(1)相与步于中庭?

?????(2)但少闲人如吾两人者耳?

?

(3)轼诣武卫营?

???????(4)卒全其城?

?

10.用斜线(/)为文中画波浪线的句子断句,限两处。(2分)

河

将

害

城

事

急

矣

虽

禁

军

且

为

我

尽

力

11、将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(7分)

(1)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

译文:

(2)富民出,民皆动摇,吾谁与守?

译文:

(3)

轼庐于其上,过家不入。

译文:

12.【甲】文表现了苏轼安闲自适的心境,还流露出作者怎样的情绪?【乙】文记述了苏轼率领官兵抗洪筑堤、保城安民的事迹,表现了他怎样的精神品质?(4分)

?

(十)【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。(1)庭下如积水空明,水中

藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日,更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。(2)雾凇沆砀,天与云、与山、与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余,大喜,曰:“湖中焉得更有此人?”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”(张岱《湖心亭看雪》)

10.下列句子中加点词解释有误的一项是( )

A.念无与为乐者(想念,思念)????B.相与步于中庭(一同,共同)

C.与余舟一芥(小草)????????D.余强饮三大白而别(大酒杯)

11.下列句子中加点词语的用法或

意思不相同的一项是( )

A.相与步于中庭??????????

天将降大任于斯人也(《生于忧患,死于安乐》)

B.但少闲人如吾两人者耳???

但闻燕山胡骑鸣啾啾(《木兰诗》)

C.余强饮三大白而别??????

溪深而鱼肥(《醉翁亭记》)

D.问其姓氏,是金陵人?????

其门人甚众(《劳山道士》)

12.下面表述不正确的一项是( )

A.甲文寥寥数语描绘了月夜小景,语言凝练而又意味深长。

B.甲文第二、三句中的“遂”“亦”二字流露出作者与张怀民相知的喜悦。

C.乙文“湖中人鸟声俱绝”中的“绝”字,从听觉入手,写出了寒冬雪后西湖的冷寂。

D.甲乙两文都是作者被贬后所写的借景抒情的文章,乙文写金陵人饮酒的场面,是为了突出雪景的迷人。

13.把第I卷文言文中画线句子翻译成现代汉语。(4分)

译文:

14.古游记大多较简。通常开篇交代时间、地点、人物、环境,中间写景,篇末感怀。甲乙两文也是如此,甲文强调“闲”,乙文着重“痴”,你是如何理解这“闲”与“痴”的?

答案

八上

第十课

短文两篇

记承天寺夜游

同步练习(含答案)

基础知识

1.给下列加点的字注音

藻荇(xìng)???????遂至(suì)???????未寝(qǐn)

解释词语。

月色入户

户:这里指门。

欣然起行

欣然:高兴、愉快的样子。

行:散步。

念⑹无与为乐者

念:考虑,想到。遂至承天寺寻

遂:于是,就。至:到。

寻张怀民

寻:寻找。

怀民亦未寝

寝:睡,卧。

如积水空明

空明:形容水的澄澈。

相与步于中庭

相与:共同,一同。中庭:庭院里。

但少闲人

但:只是

盖竹柏影也

盖:句首语气词,这里可以译为“原来是”。

如吾两人者耳

耳:语气词,相当于“而已”,意思是“罢了”。

3.用“/”为文中画线句子标出停顿。

念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

4.填空。答案(1)《记承天寺夜游》选自《??东坡志林?

》,作者是

苏轼

,字子瞻,号

东坡居士,是

宋朝的文学家。他与父亲苏洵、弟弟苏辙合称为“三苏”,都被列入“唐宋八大家”之中。

(2)《记承天寺夜游》全文共分三层:第一层,记事,交代了赏月散步的时间、原因;第二层,写景,写了月下庭中景物;第三层,抒情,抒发了对月光、竹柏疏影的感触。

(3)《记承天寺夜游》贯穿全文的线索是月色(或月光)。

(4)《记承天寺夜游》一文中的议论句是“何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳”,蕴含了作者生活的悠闲,也包含被贬谪的悲凉感情。

5.?B?6. A

7.参考答案

(1)庭下如积水空明

(2)遂至承天寺寻张怀民

(3)但少闲人如吾两人耳

(4)欣然起行

(5)月色入户

(6)庭下如积水空明

水中藻荇交横

(7)念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

(8)何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(主旨句)

(9)月色入户,欣然起行。念无与为乐者。

(10)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

8.A

9.D

10.C

11.

B

二.简答题

1.贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种微妙的复杂的感情尽在其中,(或表现作者虽?遭贬谪仍强作轻松愉快的复杂心情。既有由赏月而发的自豪自慰,又有为“闲人”的境遇而生的惆怅和苦闷)

2.旷达乐观的胸襟。

3.月色入户,无与为乐。

4.此句用比喻手法,写出了月光的清澈透明,点燃出一个空明澄澈,疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界。

5.当时苏轼被贬黄州已有五年,虽耕种田地,可以自慰;虽有壮丽山河可以游乐,但仍感壮志来酬,心忧政事。自谓“闲人”反映了他胸怀愤懑,而又自嘲自解的心态。

6.念吾与为乐者,但少闲人如吾两人者耳。

(1)作者感叹知音难找。(2)作者当时虽贬,心情抑郁,但仍不失进取之心,借美景来排遣抑郁之情。

7.念吾与为乐者。

8.明月是常有的,美景也是常有的,但人们的心情不同,欣赏景物的感受也不同,作者与张怀民当时都被贬,有职无事,是个闲人,作者被贬却能从随处可见的景物中得到美的享受,并描绘如此充满诗情画意的好文章,表现出作者豁达宽广的胸襟。

9.作者此时的心情虽抑郁,但作者的“欣然起行,”“赏月”和“自诩”闲人,都是苦中作乐,用寄情于景来排遣抑郁,这种做法是值得称赞的,因为不论遇到什么困难,多么抑郁,都应学会苦中作乐,找到生活的希望和乐趣,尽可能给自己寻找到一个快乐的心情,因为即使痛苦也是于事无补的。

10.首先闲人指闲情雅致的人;其次,“闲人”包含了作者不得志的悲凉心情,作者的心境是旷达(豁达)乐观的,表达的感情是微妙复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

11.(1)明月松间照,清泉石上流。???王维《山居秋暝》

??(2)床前明月光,疑是地上霜。???李白《静夜思》

12.写出“记”的要素:(1)时间,元丰六年十月十二日夜。(2)地点,承天寺???????

??(3)人物,“我”和张怀民。(4)事件,夜游承天寺。

13.(1)愉悦的样子????(2)表现作者身处逆境,却能自得快乐,体现了作者的豁达。

14.描绘了承天寺澄澈的月光?(月色),也含蓄表达了作者谪居黄州的孤寂心情。

15.文中写月色的句子是:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

16.何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳。???既写出了生活的悠闲,也包含被贬谪的悲凉。

17.虽遭贬谪,依然旷达的胸襟。

18.最能体现本文主旨的句子是:“何夜无月,…….者耳”

19.(1)苏轼夜邀张怀民赏月的生活片段,???(2)虽屡遭贬谪,依然旷达的感情。

20.①“遂至承天寺寻张怀民”。理由:唯张怀民可以同乐

②“怀民亦来寝”。 理由:心境相同,欣赏趣味相同

③“相与步于中庭”。 理由:关系亲密

④“但少闲人如吾两人耳”。理由:志同道合,志趣相投,命运相同

三.中考汇编

(一)答案:(1)①但:只②徙:调任

(2)D

(3)①怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步.

②派官吏们分别在城墙各处守卫,最终保全了徐州城.

(4)甲文:表达了被贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,更有豁达的情怀.乙文:临危不惧、以身作则、善于指挥、足智多谋、公而忘私、亲民爱民等.

(二)阅读下面两篇文言文,完成13~15题。

?13.C

【解析】题考查文言实词。C项“过”是一个多义词,可解释为“经过”“访问”“错误”“超出”等,而这一句的意思是“有几个老书生来拜访”,所以“过”应是“拜访”的意思。

14.【答案】B

【解析】本题考查文言虚词。A项中的“然”分别是“……的样子”和“然而”;B项中的“而”都“表修饰’’;C项中的“之”分别是“代词,他们”和“结构助词“的”;D项中“于”分别是“在”和“比”。

15.【答案】D

【解析】本题考查内容理解和分析。D项中两文都“表现了作者被贬后抑郁不能排遣,追求解脱而不得的苦闷心情”不正确,从甲文最后一句、乙文“放杖而笑,孰为得失?”一句可知,作者的心情是达观的。

(三)阅读下面两则古文,完成9-13题。(15分)

答案:(三)9.(1)一起。?

(2)这。?

(2分。每小题1分)

10.(1)哪一个夜晚没有月亮?哪一个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

(2)(想不到)湖中哪能还会有您这样的人!

11.B

(2分)

12.角度1:运用比喻的修辞,将澄澈的月光比喻成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子,生动形象地写出月光的皎洁空灵,清亮无比,点染出一个空明澄澈、巯影摇曳、似真似幻的美妙境界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

?

角度2:正面侧面描写相结合,先正面写月色之透明皎洁,后侧面写“水草”交横可见,衬托“水”之清澈,即月色清亮无比,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

?

角度3:动静结合,“积水空明”给人以一种静谧之感,“藻、荇交横”则具有水草摇曳的动态之美。整个意境静中有动,动中愈见其静,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

(四)课内文言文阅读(6分,每小题2分)

7.C

8.D

9.B?

10.(1)只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(2)(鱼儿)忽然向远处游去,来来往往轻快敏捷。

11.(1)何当共剪西窗烛(2)生子当如孙仲谋(3)黑云压城城欲摧

(4)吾庐独破受冻死亦足(5)人不知而不愠,不亦君子乎?

(五)

16.

D?

17.(张)怀民也没有睡觉,我们两个人便一起在院子里散步。

18.①?这句话表达了作者要像谢灵运那样,陶情怡乐于这美妙的山水之中;

②?这句话同时也抒发了作者自己归隐林泉的终身志趣。???

(六)文言文阅读(12分)答案

5.①高兴的样子

②考虑,想到

③吃

④只,仅

6.①庭院中(的月光)如积水般清明澄澈,(仿佛)有藻、荇交错其中。

②苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。

7.

B

8.示例:弟弟,人生中的磨难再所难免。与其哀声叹气,不如乐观面对。

(七)答案:

15.(2分)(1)念:考虑,想到?

(2)相与:共同,一起

(3)盖:大概是??????????????

(4)饱:吃饱(使……饱,让……饱)

【解析】本题考查词语解释。三个课内,一个课外。课内的平时练习比较多,容易填写。课外的要结合该词所在语境,“果蔬草木,皆可以饱”可知应为“吃饱”。

16.(4分)(1)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。(2分)

(1)如果有可以观赏(观看)的地方,都可以获得快乐。(2分)

【解析】本题考查句子翻译。句子翻译按照“直译为主,意译为辅”的原则,将关键词语翻译准确,大意流畅。采用“留、删、调、补、替”等方法,准确翻译。(1)要留意“但”“者耳”的翻译。(1)要注意“苟”“皆”的翻译。

17.示例一:景物特点鲜明(1分),“积水空明”等句传神地写出了月色的澄澈透明(1分),

表达作者对月色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)(1分)。

示例二:运用侧面描写的手法(1分),用竹柏的影子侧面写出月光的澄澈明亮(1分),

表达作者对月色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)(1分)。

示例三:运用比喻的修辞手法,将月光比作院中积水,将竹柏的影子比作水中的藻荇(1

分),生动形象地写出月色的澄澈明净(1分),表达作者对月色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)(1分)。

示例四:“交横”(“空明”),生动形象地描绘出月光的皎洁明澈(2分),表达作者对月

色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)(1分)。

18.(3分)①在苏轼的眼中,月色(竹柏影)是可观(美好)的(1分)(如学生引用“月色

入户”或“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”可给1分)。②苏轼受到贬

谪,(在承天寺中)与友人一起漫步闲庭(欣赏月下美景)(1分),愁绪得到排遣(感受到快乐)(1分)(学生如引用“欣然起行”“相与步于中庭”等句,不作解说,给1分)。

答案:

5.[答案](1)门?

(2)只/只是?

(3)信/书信?

(4)拜见/拜访

6.[答案]A(2分)

7.[答案](我们)在龙井亭休息,舀泉水/斟泉水/取泉水靠在石头上喝(舀泉水/斟泉水/取泉水靠在石头上然后喝水)。

[评分标准]①共2分。②句子通顺,前半句译出倒装句得1分。后半句译对“酌”“剧”得1分。③错一字扣1分,直到扣完为止。

8.[答题角度一]甲文运用定点观察,写出月色空明/空灵澄澈,疏影摇曳的美妙境界(1分)。乙文采用移步换景,交代行踪游踪,写从普宁到寿圣院沿途的

景色(1分)。

[答题角度二]甲文从视觉角度写出月色空明/空灵澄澈,疏影摇曳的美妙境界(1分)。

乙文从听觉角度写出夜晚环境的幽寂/幽静(1分)。

(九)阅读下面文言文,完成9—12题。(17分)

9.答:⑴散步,漫步

⑵只,只是

⑶到……去

⑷最终,终于

10.答:河将害城

/

事急矣

/

虽禁军且为我尽力

11.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(7分)⑴译句:(月光下)庭院的地面像积满了水一样清澈透明,水里(好像)还有水藻荇菜交相错杂,原来是竹子和柏树的影子(而已)。⑵译句:富人出城了,百姓都人心躁动不安,我和谁守城呢?⑶译句:苏轼把自己的住所建造在河堤上,(即使)路过家门也不进去。

12.答:⑴宦途失意的苦闷。⑵勤于政事,爱护百姓。

【参考译文】调任徐州知州。黄河在曹村决口,在梁山泊泛滥,从南清河溢出,汇聚在徐州城下。城墙将要被浸坏,富裕的百姓争着出城躲避水灾。苏轼说:“富人出去了,百姓

都人心躁动不安,我和谁守城?我在这里,洪水决不会浸坏城墙。”又把富人重新赶进城去。苏轼到武卫营,喊来卒长,说:“河水将要冲坏城墙,事情紧急,你们虽是禁军,姑且替我出力。”卒长说:“太守尚且不躲避水患,我等小人,应当效命。”就率领兵卒拿着畚箕铁锹出去,筑起东南长堤,从戏马台开

始,一直连接到城墙。

苏轼把家安置在堤上,即使路过家门也不进去,派官吏分段防守,最终保全了这座城。他又请求调发第二年的役人来增筑旧城墙,用树木筑起防护堤,以防水再来。朝廷同意了他的做法。

(十)答案:10.A 11.C

12.D

13.⑴庭院地面如积水一般清澈透明,(那)水中藻、荇交织纵横,原来是竹子和松柏的影子。⑵寒气弥漫,白茫茫一片,只见天和云、和山、和水,上下全是白色。

14.苏轼的一个“闲”字,把赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、乐观豁达的感情,都包含其中,意味深长;而张岱的“痴”表现他痴迷于天人合一的山水之乐,充分彰显了他钟情山水、淡泊孤寂的独特个性。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读