必修2 第一章 第二节 人口的空间变化【高考地理一轮复习课件·人教版新课标 】(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 必修2 第一章 第二节 人口的空间变化【高考地理一轮复习课件·人教版新课标 】(共55张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

第17讲

人口的空间变化

第一章

人口的变化

考纲呈现

KAOGANGCHENGXIAN

人口迁移的主要原因。

考纲解读

KAOGANGJIEDU

1.了解人口迁移的概念,知道世界人口迁移和我国人口迁移的主要特点。

2.理解影响人口迁移的主要因素及人口迁移的影响,学会分析某时期或某地区的人口迁移案例。(重点)

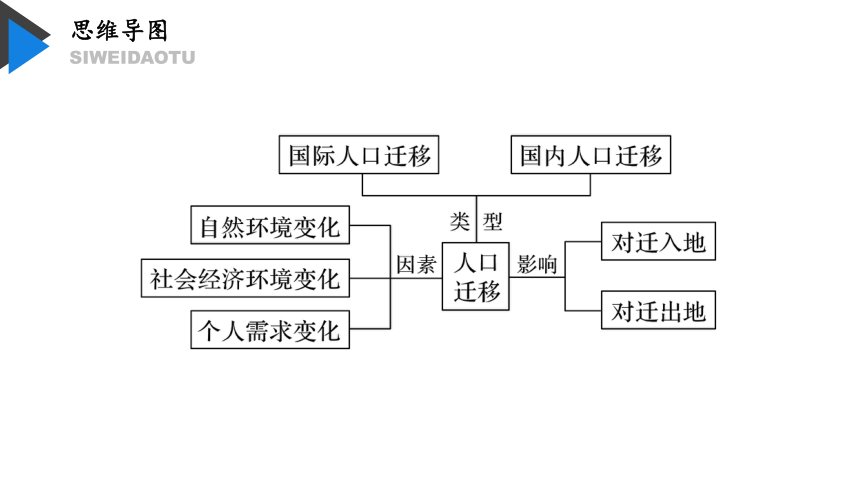

思维导图

SIWEIDAOTU

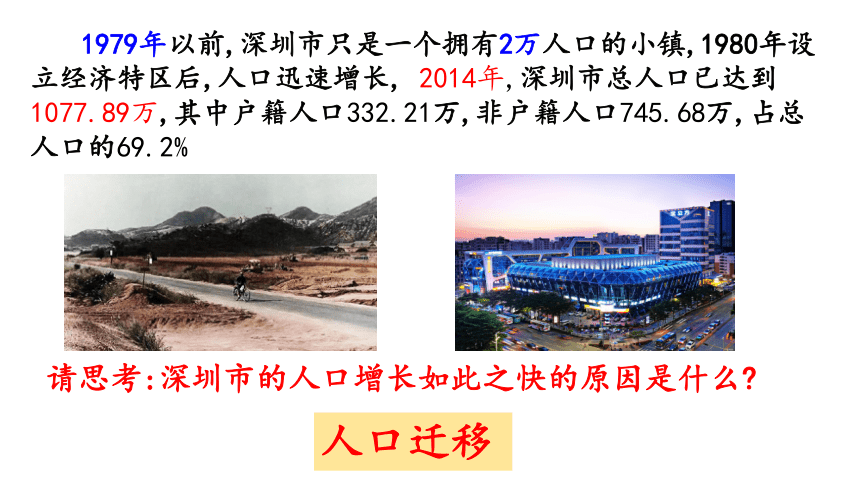

1979年以前,深圳市只是一个拥有2万人口的小镇,1980年设立经济特区后,人口迅速增长,

2014年,深圳市总人口已达到1077.89万,其中户籍人口332.21万,非户籍人口745.68万,占总人口的69.2%

请思考:深圳市的人口增长如此之快的原因是什么

人口迁移

自然增长(自然增长率=出生率-死亡率)

机械增长(人口迁移)

人口

增长

人口迁移的概念及影响因素

人口迁移

概念

人口迁移

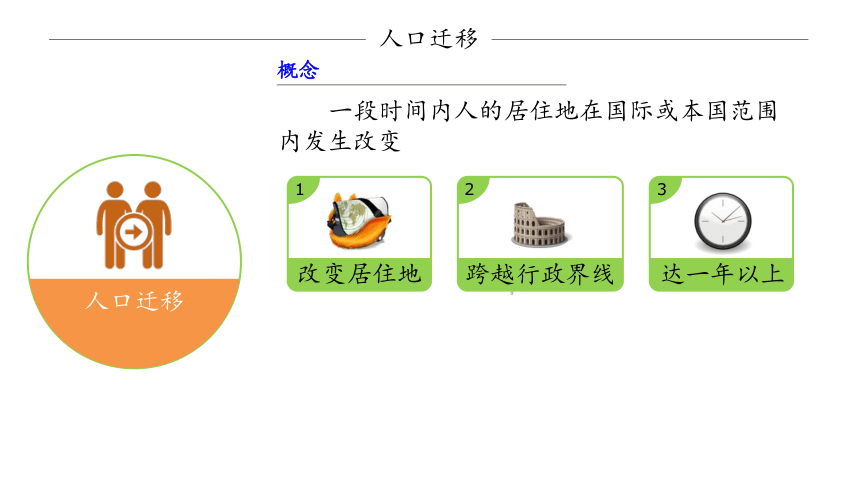

一段时间内人的居住地在国际或本国范围内发生改变

1

改变居住地

2

跨越行政界线

3

达一年以上

每年春节时期,有大批的人走亲访友,这是不是人口迁移?

不是。要判断是不是人口迁移必须依据空间位移、时间限度、居住地的变更这三个条件进行具体分析,走亲访友属于人口流动

人口迁移

概念

类型

人口迁移

一段时间内人的居住地在国际或本国范围内发生改变

1

改变居住地

2

跨越行政界线

3

达一年以上

A

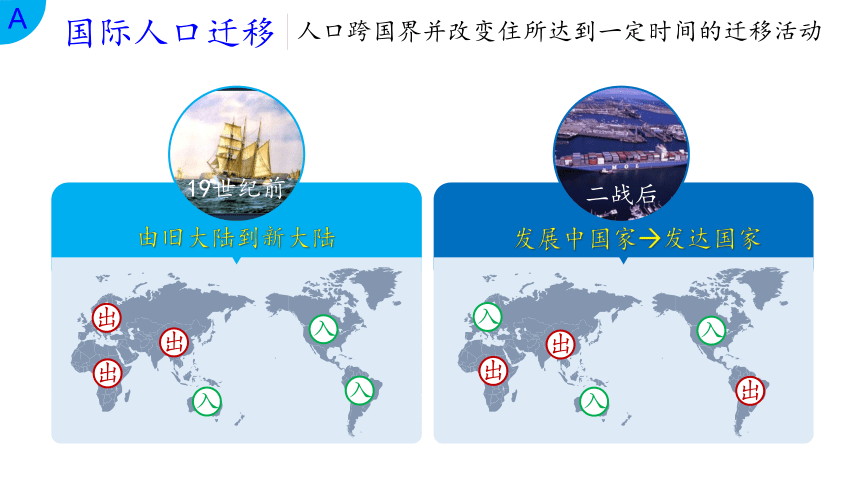

国际人口迁移

B

国内人口迁移

二战后

A

国际人口迁移

人口跨国界并改变住所达到一定时间的迁移活动

19世纪前

出

出

出

入

入

入

入

入

入

出

出

出

由旧大陆到新大陆

发展中国家 发达国家

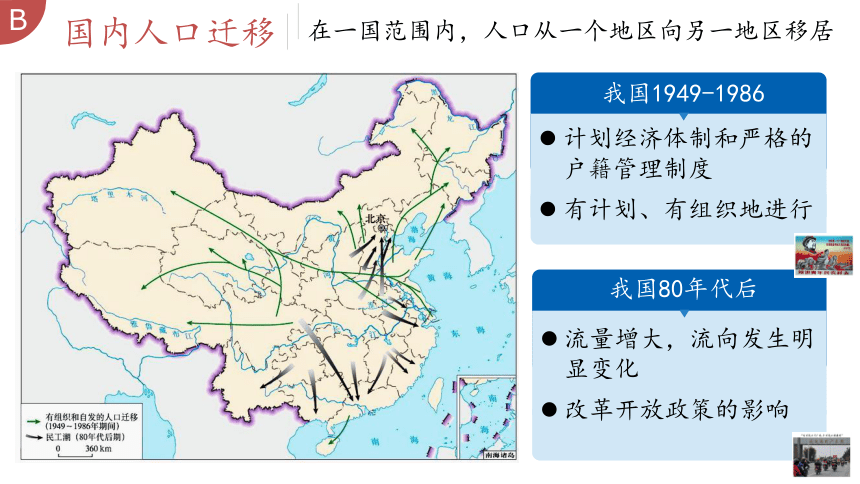

我国1949-1986

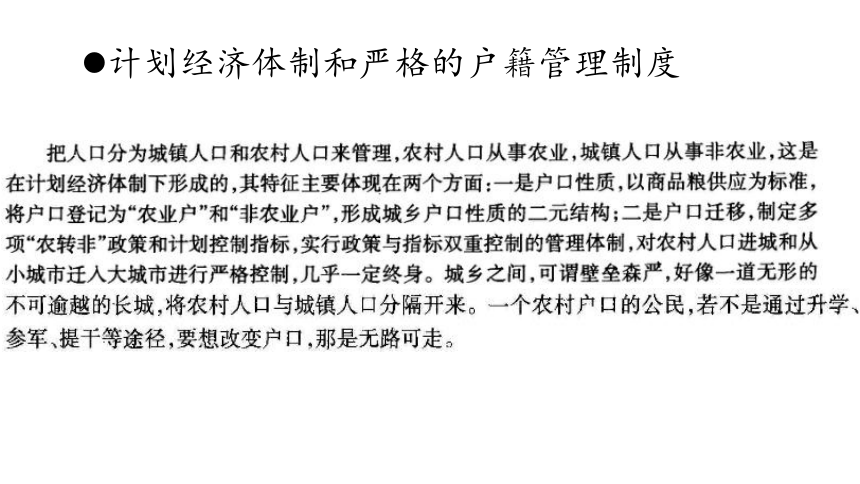

计划经济体制和严格的户籍管理制度

有计划、有组织地进行

我国80年代后

流量增大,流向发生明显变化

改革开放政策的影响

B

国内人口迁移

在一国范围内,人口从一个地区向另一地区移居

计划经济体制和严格的户籍管理制度

中国历史上的人口迁移

“闯关东”

“走西口”

“雁南飞”

“下南洋”

“填四川”

影响人口迁移的因素

自然环境因素

因素

影响

举例

气候

通过影响人类生产和生活而对人口迁移产生影响

美国老年人口由东北部“冷冻地带”向西部、南部“阳光地带”迁移

水

其分布及变化很大程度上决定着人口迁移的方向和规模

塔里木盆地中绿洲地区的人口移动

土壤

通过影响农业生产发展而对人口迁移产生影响

农业社会人们为寻找新土地而迁移

矿产资源

随着矿产资源的开发而发生人口迁移

伯明翰、大庆、攀枝花由于矿产资源开采而吸引人口迁入

自然灾害

发生重大自然灾害后,饥荒或生态恶化迫使人们“背井离乡”

西非的环境难民

社会经济因素

因素

影响

举例

经济因素

经济

因素

经济发展水平的差异

乡村人口进城

追求更好的就业机会,更高的经济收入,更高的生活水平;宏观经济布局的改变

“孔雀东南飞”体现了人口向东南沿海的集中迁移

交通

和通信

相对缩小了地区间的距离,减小迁移困难

近几个世纪以来人口迁移高潮

社会因素

文化

教育

改变人们的生活态度、生活期望和认识外部世界的态度

大学生的求学、“科技移民”

社会经济因素

因素

影响

举例

社会因素

婚姻

家庭

婚姻是影响青年人口迁移的重要因素,家庭因素对未成年人、老年人口迁移起重要的作用

军人家属的从军

宗教

宗教信仰不同导致大规模人口迁移

印巴分治时期,两国间的人口迁移

政治因素

因素

影响

举例

国家政策

决定人口迁移能否

正常、合理进行

“上山下乡”、三峡移民

战争

造成人们无家可归

流落到邻近的国家

北非和西亚难民逃亡欧洲

中国清朝末年湖广填四川

政治变化

政治独立

国家解体

二战后东欧一些国家重新划定国界

人口互相迁入、迁出

注意:

在众多因素中,经济因素往往起着主导作用。

小结:通过古今中外的人口迁移现象中,我们可以看出,影响人口迁移的因素有很多,概括起来主要有:

经

济

因

素

(主导作用)

战争、宗教、社会变革、国家政策、

生态环境变化以及个人动机和需求

寻求更多的改善物质生活的“机会”

获得更好的经济待遇

改善个人及家庭生活

政治、文化

自然环境因素

气候、土壤、水、矿产资源

地震、旱涝、火山喷发等自然灾害

小结:通过古今中外的人口迁移现象中,我们可以看出,影响人口迁移的因素有很多,概括起来主要有:

但是:在某种特定的条件下,任何一个因素都有可能成为促成人口迁移的决定性因素。

经

济

因

素

(主导作用)

战争、宗教、社会变革、国家政策、

生态环境变化以及个人动机和需求

寻求更多的改善物质生活的“机会”

获得更好的经济待遇

改善个人及家庭生活

政治、文化

自然环境因素

气候、土壤、水、矿产资源

地震、旱涝、火山喷发等自然灾害

影响人口迁移的推力和拉力因素分析

分析要素

满分术语

推力

拉力

气候

环境污染

气候宜人

水

水资源短缺

水源丰富

土壤(土地)

人多地少;土地退化

地广人稀;土壤肥沃

矿产

资源枯竭

资源丰富

影响人口迁移的推力和拉力因素分析

分析要素

满分术语

推力

拉力

经济

经济水平低;产业衰落

经济水平高;新兴产业发展迅速;就业机会多;收入水平高

交通

距离近;交通便利

社会

教育水平低;生活条件差,宗教迫害

文化教育水平高;理想的生活条件

政治

战乱

社会环境稳定

(2021·天津高考真题)随着产业结构调整,我国农民工输入地的地区分布正在悄然变化。读图文材料,完成下面小题。

1.

分析我国农民工流动的特点,并推断其原因是(

)

A.向中西部地区流动比例上升,劳动密集型产业向中西部转移

B.向东部地区流动的比例上升,东部地区的高新产业发展迅速

C.向中部地区流动的比例上升,中部地区生态环境根本性改善

D.向西部地区流动的比例上升,西部地区农业生产的效率提高

A

(2021·山东高考真题)下图示意我国某地级市2007~2019年户籍人口和常住人口的变化情况。读图完成下面小题。

2.推测该市2016~2019年户籍人口变化的主要原因是(

)

A.生育政策调整

B.落户政策放宽

C.医疗条件改善

D.行政区划变动

3.2010年后,该市常住人口变化缓慢,主要是由于当地(

)

A.人口老龄化加剧

B.GDP增长缓慢

C.环境承载力下降

D.产业结构优化

4.该市的支柱产业是(

)

A.采矿业

B.旅游业

C.制造业

D.物流业

B

D

C

(2020·山东高考真题)

家住北方某县的小王夫妇,效仿村里一些年轻人的做法,在自家5亩耕地上栽植了杨树后就外出打工了。八年后,小王夫妇将已成材的杨树出售,获利24000元。与原来种植粮食作物、蔬菜等相比,这些收入虽不丰厚,但他们还算满意。据调查,该县耕地上栽植杨树的面积约占耕地总面积的10%,这种“农地杨树化”现象引起了有关专家的高度关注。据此完成下面小题。

13.当地“农地杨树化”的主要原因是(

)

A.生态效益高

B.木材销路好

C.劳动投入少

D.种树有补贴

14.针对“农地杨树化”引起的问题,可采取的措施是(

)

A.加大开荒力度

B.增加木材进口

C.增加粮食进口

D.鼓励农地流转

C

D

(2019·江苏高考真题)下图为“我国某城市不同年份各年龄段人口数量占比图”。读图完成下面小题。

18.与2000年相比,2016年该城市(

)

A.人口总数减少

B.老龄化加剧

C.平均年龄减小

D.劳动力增多

19.影响该城市人口年龄结构变化的主要因素是(

)

A.自然增长

B.医疗水平

C.机械增长

D.生育观念

D

C

2018全国卷1

户籍人口是指依法在某地公安户籍管理机关登记了户口的人口。常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。下图示意近十年来我国某直辖市户籍人口与常住人口的数量变化。据此完成1~2题。

1.根据图示资料推测,近十年

来该直辖市

A.外来务工人口多于外出务工

人口

B.老年人口比例逐年下降

C.劳动力需求数量增加

D.人口自然增长率逐年增加

C

2018全国卷1

户籍人口是指依法在某地公安户籍管理机关登记了户口的人口。常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。下图示意近十年来我国某直辖市户籍人口与常住人口的数量变化。据此完成1~2题。

2.该直辖市是

A.北京市

B.天津市

C.上海市

D.重庆市

D

人口迁移的影响评价

人口迁移影响的分析思路

特别提醒

(1)从辩证角度:有利影响和不利影响(人的社会属性:手、口)。

(2)从区域角度:对迁出地影响和对迁入地影响。

(3)从三大要素角度:对环境、经济、社会三方面影响。

(4)从具体方面:人口迁移对人口数量、性别比、职业构成、产业结构、交通、社会治安、城市化等都有重要影响。

有利影响:

提供大量廉价劳动力;

促进商品流通和经济发展;

促进第三产业发展

不利影响:增加了公共设施的负担和城市管理的难度,增大了生态环境的压力

有利影响:

加强与外界社会、经济、科技、文化联系,有利于发展

缓解人地矛盾,促进发展

更好地开发利用土地资源

不利影响:

人才外流、劳动力减少

人口迁移的影响评价

特别提醒

环境、经济、社会

迁入地

迁出地

2013全国卷2

如图表示我国部分省级行政区域2005~2010年间迁移人口比重。迁移人口以青壮年为主。读图并结合相关知识,完成下题。

1.2005~2010年,省级行政区域间的人口迁移

A.延缓了皖、赣、黔的老龄化进程

B.延缓了沪、京、津的老龄化进程

C.降低了皖、赣、黔的城市化水平

D.降低了沪、京、津的城市化水平

√

人口迁移的影响

解析 我国2005~2010年人口迁移以乡村向城市迁移为主,故迁入地区的城市化水平提高,迁出地区由于乡村人口迁出,人口总量减少,城市化水平也有所提高。文字材料信息显示迁移人口以青壮年为主,延缓了迁入地区的老龄化进程,加剧了迁出地区的老龄化水平。故B项正确。

解析 该题需要理清这三者之间的关系,城市工业、服务业的发展,对劳动力的需求量大增,因而导致大量农村人口流入城市,促进了城乡间人口流动,同时给农村经济带来发展,进而促进农业专业化发展。

2016

浙江文综

解析

答案

近年来,我国流动人口一直维持在2亿人以上,且持续增长,城乡间人口流动是主要的流动形式。完成1~2题。

1.城乡间人口流动与城市经济发展、农村经济水平提高联系密切,下面三者关系排序应是

①城乡间人口流动 ②农业专业化发展 ③城市工业、服务业发展

A.①→②→③

B.①→③→②

C.③→②→①

D.③→①→②

2016

浙江文综

解析

答案

2.关于我国人口流动的叙述,正确的是

A.人口流动扩大了城乡收入差距

B.生态环境是人口流动的主要因素

C.区域协调发展会减缓流动人口增长

D.小城镇人口向大城市流动可提高城市化水平

2015

山东文综

解析

解析 我国农村经济发展相对落后,而城市经济发展水平相对较高,就业机会多,收入高,吸引了我国农村人口向城市的迁移,因此,城乡收入差距大是影响我国人口由农村向城市迁移的主要原因,故选C。

答案

近年来,我国有些农村出现了“有院无人住,有地无人种”的空心化现象。完成3~4题。

3.这种空心化现象形成的主要原因是

A.城市自然环境好

B.农村人均居住面积小

C.城乡收入差距大

D.农村人口自然增长率低

2015

山东文综

解析

解析 大量农村青壮年劳动力迁往城市,农村出现“有院无人住,有地无人种”的现象,导致当地耕地撂荒,出现了土地资源浪费的现象,这种现象不利于农村经济的发展,并且加剧了农村老龄化的程度,故选A。

答案

4.“有院无人住,有地无人种”带来

A.土地资源浪费

B.农业发展水平提高

C.城乡协调发展

D.农村老龄化程度降低

2014

广东文综

5.近年来,随着我国内地的企业不断增加,原在沿海工作的务工人员出现大量返乡就业的现象。这种现象总体上不利于

A.推进家乡城镇化进程

B.促进家乡经济发展

C.增加春运长途客运量

D.促进区域文化交流

答案

解析

原在沿海工作的务工人员返乡就业,减少了春运长途客运量,故选C。返乡就业或创业,多从事非农业生产活动,能够推进家乡城镇化进程,促进家乡经济发展,故不选A、B。

外出务工、返乡就业,促进了内地家乡与沿海务工地之间的文化交流,故不选D。

2014

海南地理

右图表示我国某县2000年、2010年外出半年以上人口数量及其外出区域构成。读图,完成2~3题。

2.与2000年相比,2010年该县从事农业生产的农民

A.人均生产规模扩大

B.劳动力价格降低

C.占总人口比例提高

D.人均产值减少

答案

解析

人口迁移对迁出地的影响

根据图文分析,2010年与2000年相比该县外出半年以上总人口和跨省外出人口大幅度增长,表明该县从事农业生产的农民人数减少,因此劳动力紧张,劳动力价格有所提高;人均生产规模扩大;占总人口比例降低;人均产值增加。

2014

海南地理

3.该县可能位于我国

A.珠江三角洲地区

B.京津地区

C.长江三角洲地区

D.川渝地区

答案

解析

该县人口大规模外出,表明该县经济落后,在所给的四个选项中,川渝地区经济最落后。

人口迁移对迁入地的影响

人口流动缩小了城乡收入差距,A项错误;

经济因素是人口流动的主要因素,B项错误;

区域协调发展,使得区域间经济发展水平差异缩小,从而减缓流动人口增长,C项正确;

小城镇人口也属于城市人口,其人口向大城市流动没有净增加城市人口比重,不会提高城市化水平,D项错误。

人口统计图的判读

16

类型

例图

判读方法

通用方法

具体判读方法

结构类图

扇形图

①找:图名、图例、横轴、纵轴、点线数据

②析:数据大小及变化趋势、数据分布规律

③答:比较各选择项或用地理术语分条目组织答案

判读时,主要是通过比较图中各组成要素的百分比来分析地理事物的特点,判断其性质。判读时,也可比较各扇形的圆心角的大小

饼状图

类型

例图

判读方法

通用方法

具体判读方法

坐标类图

柱状图

①找:图名、图例、横轴、纵轴、点线数据

②析:数据大小及变化趋势、数据分布规律

③答:比较各选择项或用地理术语分条目组织答案

对应坐标轴分别判读每一柱高对应的数值,然后进行不同柱高之间的数值对比,分析其存在的差异

曲线图

(或折线图)

判读时,主要根据线状统计符号的大体走向来分析统计对象的量值随时间或空间连续变化的规律,要特别注意高峰和低谷等极值,以及折线图中的明显转折点

类型

例图

判读方法

通用方法

具体判读方法

坐标类图

三角形

统计图

①找:图名、图例、横轴、纵轴、点线数据

②析:数据大小及变化趋势、数据分布规律

③答:比较各选择项或用地理术语分条目组织答案

(1)沿着三个坐标轴数值增大的方向画出三个箭头,如左图的①②③。

(2)过图中标出的点,分别画出与上述三个箭头平行且延伸方向一致的三条直线。

(3)读出上述直线与三个坐标轴交点的坐标,这就是待求点在三个坐标轴上的坐标

三角坐标图

从所求点向所求轴作平行于经过所求轴原点的另一轴的平行线。图示如下:

(2011·江苏地理)下表为据第五次和第六次全国人口普查数据统计的江苏省总人口及三大区域人口占全省人口比例,下图为“江苏省2000年和2010年人口年龄结构图”。据此回答3~4题。

年份

项目

2000年

2010年

全省总人口(人)

74

382

809

78

659

903

人口比例(%)

苏南

33.71

41.38

苏中

23.12

20.80

苏北

43.17

37.82

3.关于江苏省人口数量及三大区域人口占全省人口比例的变化,叙述正确的是( )

A.苏北人口占全省人口比例的变化幅度最大

B.苏中人口占全省人口比例下降且人口数量减少

C.苏南增加的人口数量等于苏中和苏北减少的人口数量

D.江苏省增加的人口数量等于从省外迁入的人口数量

年份

项目

2000年

2010年

全省总人口(人)

74

382

809

78

659

903

人口比例(%)

苏南

33.71

41.38

苏中

23.12

20.80

苏北

43.17

37.82

解析答案

B

+7.67

-2.32

-5.35

4.关于江苏省人口年龄结构变化及其影响,叙述正确的是( )

①0~14岁人口比例上升,人口增长加快

②15~64岁人口比例上升,就业压力增大

③65岁及以上人口比例上升,老龄化进程加速

④人口年龄结构趋于年轻,劳动力充足

A.①②

B.②③

C.①③

D.③④

年份

项目

2000年

2010年

全省总人口(人)

74

382

809

78

659

903

人口比例(%)

苏南

33.71

41.38

苏中

23.12

20.80

苏北

43.17

37.82

解析答案

B

如图中a、b、c分别表示0~14岁、15~64岁、65岁及以上三个年龄段人口所占总人口的比重。读图,回答1~2题。

1.图中①②③④四个国家中,老龄化问题最严重的是

A.①

B.②

C.③

D.④

解析

答案

解析 在三角形统计图中,c表示65岁及以上的老年人口所占总人口比重,其中国家③高达20%,老龄化问题严重,故选C。

2.为了实现经济可持续发展,图中国家②应采取的相应措施是

A.实行计划生育

B.鼓励生育

C.采取移民政策

D.鼓励人员出国

解析

答案

解析 a表示0~14岁的未成年人口所占总人口比重,图中国家②的0~14岁人口比重达60%,说明该国人口增长迅速,必须采取(实行)计划生育政策,控制人口增长。

3.图中A、B表示两类不同经济发展水平国家的人口年龄构成,其中X、Y、Z分别表示某国0~14岁、15~64岁、65岁及以上三个年龄段人口所占总人口的比重。读图回答下列问题。

答案

(1)说明A、B两国人口年龄构成所反映的人口问题。

答案 A国少年儿童比重大,人口增长过快;B国人口老龄化现象严重。

(2)说出上述人口问题对两国人口增长及社会产生的影响。

答案

答案 A国人口出生率高,自然增长率高,经济、教育、就业、环境等压力较大,社会问题频发;B国死亡率高,出生率和自然增长率低,导致劳动力不足,社会负担加重。

(3)针对以上人口问题,两国应采取什么措施?

答案

答案 A国应实行计划生育政策,降低人口自然增长率。B国应鼓励生育或接纳移民,解决劳动力不足的问题。

第17讲

人口的空间变化

第一章

人口的变化

考纲呈现

KAOGANGCHENGXIAN

人口迁移的主要原因。

考纲解读

KAOGANGJIEDU

1.了解人口迁移的概念,知道世界人口迁移和我国人口迁移的主要特点。

2.理解影响人口迁移的主要因素及人口迁移的影响,学会分析某时期或某地区的人口迁移案例。(重点)

思维导图

SIWEIDAOTU

1979年以前,深圳市只是一个拥有2万人口的小镇,1980年设立经济特区后,人口迅速增长,

2014年,深圳市总人口已达到1077.89万,其中户籍人口332.21万,非户籍人口745.68万,占总人口的69.2%

请思考:深圳市的人口增长如此之快的原因是什么

人口迁移

自然增长(自然增长率=出生率-死亡率)

机械增长(人口迁移)

人口

增长

人口迁移的概念及影响因素

人口迁移

概念

人口迁移

一段时间内人的居住地在国际或本国范围内发生改变

1

改变居住地

2

跨越行政界线

3

达一年以上

每年春节时期,有大批的人走亲访友,这是不是人口迁移?

不是。要判断是不是人口迁移必须依据空间位移、时间限度、居住地的变更这三个条件进行具体分析,走亲访友属于人口流动

人口迁移

概念

类型

人口迁移

一段时间内人的居住地在国际或本国范围内发生改变

1

改变居住地

2

跨越行政界线

3

达一年以上

A

国际人口迁移

B

国内人口迁移

二战后

A

国际人口迁移

人口跨国界并改变住所达到一定时间的迁移活动

19世纪前

出

出

出

入

入

入

入

入

入

出

出

出

由旧大陆到新大陆

发展中国家 发达国家

我国1949-1986

计划经济体制和严格的户籍管理制度

有计划、有组织地进行

我国80年代后

流量增大,流向发生明显变化

改革开放政策的影响

B

国内人口迁移

在一国范围内,人口从一个地区向另一地区移居

计划经济体制和严格的户籍管理制度

中国历史上的人口迁移

“闯关东”

“走西口”

“雁南飞”

“下南洋”

“填四川”

影响人口迁移的因素

自然环境因素

因素

影响

举例

气候

通过影响人类生产和生活而对人口迁移产生影响

美国老年人口由东北部“冷冻地带”向西部、南部“阳光地带”迁移

水

其分布及变化很大程度上决定着人口迁移的方向和规模

塔里木盆地中绿洲地区的人口移动

土壤

通过影响农业生产发展而对人口迁移产生影响

农业社会人们为寻找新土地而迁移

矿产资源

随着矿产资源的开发而发生人口迁移

伯明翰、大庆、攀枝花由于矿产资源开采而吸引人口迁入

自然灾害

发生重大自然灾害后,饥荒或生态恶化迫使人们“背井离乡”

西非的环境难民

社会经济因素

因素

影响

举例

经济因素

经济

因素

经济发展水平的差异

乡村人口进城

追求更好的就业机会,更高的经济收入,更高的生活水平;宏观经济布局的改变

“孔雀东南飞”体现了人口向东南沿海的集中迁移

交通

和通信

相对缩小了地区间的距离,减小迁移困难

近几个世纪以来人口迁移高潮

社会因素

文化

教育

改变人们的生活态度、生活期望和认识外部世界的态度

大学生的求学、“科技移民”

社会经济因素

因素

影响

举例

社会因素

婚姻

家庭

婚姻是影响青年人口迁移的重要因素,家庭因素对未成年人、老年人口迁移起重要的作用

军人家属的从军

宗教

宗教信仰不同导致大规模人口迁移

印巴分治时期,两国间的人口迁移

政治因素

因素

影响

举例

国家政策

决定人口迁移能否

正常、合理进行

“上山下乡”、三峡移民

战争

造成人们无家可归

流落到邻近的国家

北非和西亚难民逃亡欧洲

中国清朝末年湖广填四川

政治变化

政治独立

国家解体

二战后东欧一些国家重新划定国界

人口互相迁入、迁出

注意:

在众多因素中,经济因素往往起着主导作用。

小结:通过古今中外的人口迁移现象中,我们可以看出,影响人口迁移的因素有很多,概括起来主要有:

经

济

因

素

(主导作用)

战争、宗教、社会变革、国家政策、

生态环境变化以及个人动机和需求

寻求更多的改善物质生活的“机会”

获得更好的经济待遇

改善个人及家庭生活

政治、文化

自然环境因素

气候、土壤、水、矿产资源

地震、旱涝、火山喷发等自然灾害

小结:通过古今中外的人口迁移现象中,我们可以看出,影响人口迁移的因素有很多,概括起来主要有:

但是:在某种特定的条件下,任何一个因素都有可能成为促成人口迁移的决定性因素。

经

济

因

素

(主导作用)

战争、宗教、社会变革、国家政策、

生态环境变化以及个人动机和需求

寻求更多的改善物质生活的“机会”

获得更好的经济待遇

改善个人及家庭生活

政治、文化

自然环境因素

气候、土壤、水、矿产资源

地震、旱涝、火山喷发等自然灾害

影响人口迁移的推力和拉力因素分析

分析要素

满分术语

推力

拉力

气候

环境污染

气候宜人

水

水资源短缺

水源丰富

土壤(土地)

人多地少;土地退化

地广人稀;土壤肥沃

矿产

资源枯竭

资源丰富

影响人口迁移的推力和拉力因素分析

分析要素

满分术语

推力

拉力

经济

经济水平低;产业衰落

经济水平高;新兴产业发展迅速;就业机会多;收入水平高

交通

距离近;交通便利

社会

教育水平低;生活条件差,宗教迫害

文化教育水平高;理想的生活条件

政治

战乱

社会环境稳定

(2021·天津高考真题)随着产业结构调整,我国农民工输入地的地区分布正在悄然变化。读图文材料,完成下面小题。

1.

分析我国农民工流动的特点,并推断其原因是(

)

A.向中西部地区流动比例上升,劳动密集型产业向中西部转移

B.向东部地区流动的比例上升,东部地区的高新产业发展迅速

C.向中部地区流动的比例上升,中部地区生态环境根本性改善

D.向西部地区流动的比例上升,西部地区农业生产的效率提高

A

(2021·山东高考真题)下图示意我国某地级市2007~2019年户籍人口和常住人口的变化情况。读图完成下面小题。

2.推测该市2016~2019年户籍人口变化的主要原因是(

)

A.生育政策调整

B.落户政策放宽

C.医疗条件改善

D.行政区划变动

3.2010年后,该市常住人口变化缓慢,主要是由于当地(

)

A.人口老龄化加剧

B.GDP增长缓慢

C.环境承载力下降

D.产业结构优化

4.该市的支柱产业是(

)

A.采矿业

B.旅游业

C.制造业

D.物流业

B

D

C

(2020·山东高考真题)

家住北方某县的小王夫妇,效仿村里一些年轻人的做法,在自家5亩耕地上栽植了杨树后就外出打工了。八年后,小王夫妇将已成材的杨树出售,获利24000元。与原来种植粮食作物、蔬菜等相比,这些收入虽不丰厚,但他们还算满意。据调查,该县耕地上栽植杨树的面积约占耕地总面积的10%,这种“农地杨树化”现象引起了有关专家的高度关注。据此完成下面小题。

13.当地“农地杨树化”的主要原因是(

)

A.生态效益高

B.木材销路好

C.劳动投入少

D.种树有补贴

14.针对“农地杨树化”引起的问题,可采取的措施是(

)

A.加大开荒力度

B.增加木材进口

C.增加粮食进口

D.鼓励农地流转

C

D

(2019·江苏高考真题)下图为“我国某城市不同年份各年龄段人口数量占比图”。读图完成下面小题。

18.与2000年相比,2016年该城市(

)

A.人口总数减少

B.老龄化加剧

C.平均年龄减小

D.劳动力增多

19.影响该城市人口年龄结构变化的主要因素是(

)

A.自然增长

B.医疗水平

C.机械增长

D.生育观念

D

C

2018全国卷1

户籍人口是指依法在某地公安户籍管理机关登记了户口的人口。常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。下图示意近十年来我国某直辖市户籍人口与常住人口的数量变化。据此完成1~2题。

1.根据图示资料推测,近十年

来该直辖市

A.外来务工人口多于外出务工

人口

B.老年人口比例逐年下降

C.劳动力需求数量增加

D.人口自然增长率逐年增加

C

2018全国卷1

户籍人口是指依法在某地公安户籍管理机关登记了户口的人口。常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。下图示意近十年来我国某直辖市户籍人口与常住人口的数量变化。据此完成1~2题。

2.该直辖市是

A.北京市

B.天津市

C.上海市

D.重庆市

D

人口迁移的影响评价

人口迁移影响的分析思路

特别提醒

(1)从辩证角度:有利影响和不利影响(人的社会属性:手、口)。

(2)从区域角度:对迁出地影响和对迁入地影响。

(3)从三大要素角度:对环境、经济、社会三方面影响。

(4)从具体方面:人口迁移对人口数量、性别比、职业构成、产业结构、交通、社会治安、城市化等都有重要影响。

有利影响:

提供大量廉价劳动力;

促进商品流通和经济发展;

促进第三产业发展

不利影响:增加了公共设施的负担和城市管理的难度,增大了生态环境的压力

有利影响:

加强与外界社会、经济、科技、文化联系,有利于发展

缓解人地矛盾,促进发展

更好地开发利用土地资源

不利影响:

人才外流、劳动力减少

人口迁移的影响评价

特别提醒

环境、经济、社会

迁入地

迁出地

2013全国卷2

如图表示我国部分省级行政区域2005~2010年间迁移人口比重。迁移人口以青壮年为主。读图并结合相关知识,完成下题。

1.2005~2010年,省级行政区域间的人口迁移

A.延缓了皖、赣、黔的老龄化进程

B.延缓了沪、京、津的老龄化进程

C.降低了皖、赣、黔的城市化水平

D.降低了沪、京、津的城市化水平

√

人口迁移的影响

解析 我国2005~2010年人口迁移以乡村向城市迁移为主,故迁入地区的城市化水平提高,迁出地区由于乡村人口迁出,人口总量减少,城市化水平也有所提高。文字材料信息显示迁移人口以青壮年为主,延缓了迁入地区的老龄化进程,加剧了迁出地区的老龄化水平。故B项正确。

解析 该题需要理清这三者之间的关系,城市工业、服务业的发展,对劳动力的需求量大增,因而导致大量农村人口流入城市,促进了城乡间人口流动,同时给农村经济带来发展,进而促进农业专业化发展。

2016

浙江文综

解析

答案

近年来,我国流动人口一直维持在2亿人以上,且持续增长,城乡间人口流动是主要的流动形式。完成1~2题。

1.城乡间人口流动与城市经济发展、农村经济水平提高联系密切,下面三者关系排序应是

①城乡间人口流动 ②农业专业化发展 ③城市工业、服务业发展

A.①→②→③

B.①→③→②

C.③→②→①

D.③→①→②

2016

浙江文综

解析

答案

2.关于我国人口流动的叙述,正确的是

A.人口流动扩大了城乡收入差距

B.生态环境是人口流动的主要因素

C.区域协调发展会减缓流动人口增长

D.小城镇人口向大城市流动可提高城市化水平

2015

山东文综

解析

解析 我国农村经济发展相对落后,而城市经济发展水平相对较高,就业机会多,收入高,吸引了我国农村人口向城市的迁移,因此,城乡收入差距大是影响我国人口由农村向城市迁移的主要原因,故选C。

答案

近年来,我国有些农村出现了“有院无人住,有地无人种”的空心化现象。完成3~4题。

3.这种空心化现象形成的主要原因是

A.城市自然环境好

B.农村人均居住面积小

C.城乡收入差距大

D.农村人口自然增长率低

2015

山东文综

解析

解析 大量农村青壮年劳动力迁往城市,农村出现“有院无人住,有地无人种”的现象,导致当地耕地撂荒,出现了土地资源浪费的现象,这种现象不利于农村经济的发展,并且加剧了农村老龄化的程度,故选A。

答案

4.“有院无人住,有地无人种”带来

A.土地资源浪费

B.农业发展水平提高

C.城乡协调发展

D.农村老龄化程度降低

2014

广东文综

5.近年来,随着我国内地的企业不断增加,原在沿海工作的务工人员出现大量返乡就业的现象。这种现象总体上不利于

A.推进家乡城镇化进程

B.促进家乡经济发展

C.增加春运长途客运量

D.促进区域文化交流

答案

解析

原在沿海工作的务工人员返乡就业,减少了春运长途客运量,故选C。返乡就业或创业,多从事非农业生产活动,能够推进家乡城镇化进程,促进家乡经济发展,故不选A、B。

外出务工、返乡就业,促进了内地家乡与沿海务工地之间的文化交流,故不选D。

2014

海南地理

右图表示我国某县2000年、2010年外出半年以上人口数量及其外出区域构成。读图,完成2~3题。

2.与2000年相比,2010年该县从事农业生产的农民

A.人均生产规模扩大

B.劳动力价格降低

C.占总人口比例提高

D.人均产值减少

答案

解析

人口迁移对迁出地的影响

根据图文分析,2010年与2000年相比该县外出半年以上总人口和跨省外出人口大幅度增长,表明该县从事农业生产的农民人数减少,因此劳动力紧张,劳动力价格有所提高;人均生产规模扩大;占总人口比例降低;人均产值增加。

2014

海南地理

3.该县可能位于我国

A.珠江三角洲地区

B.京津地区

C.长江三角洲地区

D.川渝地区

答案

解析

该县人口大规模外出,表明该县经济落后,在所给的四个选项中,川渝地区经济最落后。

人口迁移对迁入地的影响

人口流动缩小了城乡收入差距,A项错误;

经济因素是人口流动的主要因素,B项错误;

区域协调发展,使得区域间经济发展水平差异缩小,从而减缓流动人口增长,C项正确;

小城镇人口也属于城市人口,其人口向大城市流动没有净增加城市人口比重,不会提高城市化水平,D项错误。

人口统计图的判读

16

类型

例图

判读方法

通用方法

具体判读方法

结构类图

扇形图

①找:图名、图例、横轴、纵轴、点线数据

②析:数据大小及变化趋势、数据分布规律

③答:比较各选择项或用地理术语分条目组织答案

判读时,主要是通过比较图中各组成要素的百分比来分析地理事物的特点,判断其性质。判读时,也可比较各扇形的圆心角的大小

饼状图

类型

例图

判读方法

通用方法

具体判读方法

坐标类图

柱状图

①找:图名、图例、横轴、纵轴、点线数据

②析:数据大小及变化趋势、数据分布规律

③答:比较各选择项或用地理术语分条目组织答案

对应坐标轴分别判读每一柱高对应的数值,然后进行不同柱高之间的数值对比,分析其存在的差异

曲线图

(或折线图)

判读时,主要根据线状统计符号的大体走向来分析统计对象的量值随时间或空间连续变化的规律,要特别注意高峰和低谷等极值,以及折线图中的明显转折点

类型

例图

判读方法

通用方法

具体判读方法

坐标类图

三角形

统计图

①找:图名、图例、横轴、纵轴、点线数据

②析:数据大小及变化趋势、数据分布规律

③答:比较各选择项或用地理术语分条目组织答案

(1)沿着三个坐标轴数值增大的方向画出三个箭头,如左图的①②③。

(2)过图中标出的点,分别画出与上述三个箭头平行且延伸方向一致的三条直线。

(3)读出上述直线与三个坐标轴交点的坐标,这就是待求点在三个坐标轴上的坐标

三角坐标图

从所求点向所求轴作平行于经过所求轴原点的另一轴的平行线。图示如下:

(2011·江苏地理)下表为据第五次和第六次全国人口普查数据统计的江苏省总人口及三大区域人口占全省人口比例,下图为“江苏省2000年和2010年人口年龄结构图”。据此回答3~4题。

年份

项目

2000年

2010年

全省总人口(人)

74

382

809

78

659

903

人口比例(%)

苏南

33.71

41.38

苏中

23.12

20.80

苏北

43.17

37.82

3.关于江苏省人口数量及三大区域人口占全省人口比例的变化,叙述正确的是( )

A.苏北人口占全省人口比例的变化幅度最大

B.苏中人口占全省人口比例下降且人口数量减少

C.苏南增加的人口数量等于苏中和苏北减少的人口数量

D.江苏省增加的人口数量等于从省外迁入的人口数量

年份

项目

2000年

2010年

全省总人口(人)

74

382

809

78

659

903

人口比例(%)

苏南

33.71

41.38

苏中

23.12

20.80

苏北

43.17

37.82

解析答案

B

+7.67

-2.32

-5.35

4.关于江苏省人口年龄结构变化及其影响,叙述正确的是( )

①0~14岁人口比例上升,人口增长加快

②15~64岁人口比例上升,就业压力增大

③65岁及以上人口比例上升,老龄化进程加速

④人口年龄结构趋于年轻,劳动力充足

A.①②

B.②③

C.①③

D.③④

年份

项目

2000年

2010年

全省总人口(人)

74

382

809

78

659

903

人口比例(%)

苏南

33.71

41.38

苏中

23.12

20.80

苏北

43.17

37.82

解析答案

B

如图中a、b、c分别表示0~14岁、15~64岁、65岁及以上三个年龄段人口所占总人口的比重。读图,回答1~2题。

1.图中①②③④四个国家中,老龄化问题最严重的是

A.①

B.②

C.③

D.④

解析

答案

解析 在三角形统计图中,c表示65岁及以上的老年人口所占总人口比重,其中国家③高达20%,老龄化问题严重,故选C。

2.为了实现经济可持续发展,图中国家②应采取的相应措施是

A.实行计划生育

B.鼓励生育

C.采取移民政策

D.鼓励人员出国

解析

答案

解析 a表示0~14岁的未成年人口所占总人口比重,图中国家②的0~14岁人口比重达60%,说明该国人口增长迅速,必须采取(实行)计划生育政策,控制人口增长。

3.图中A、B表示两类不同经济发展水平国家的人口年龄构成,其中X、Y、Z分别表示某国0~14岁、15~64岁、65岁及以上三个年龄段人口所占总人口的比重。读图回答下列问题。

答案

(1)说明A、B两国人口年龄构成所反映的人口问题。

答案 A国少年儿童比重大,人口增长过快;B国人口老龄化现象严重。

(2)说出上述人口问题对两国人口增长及社会产生的影响。

答案

答案 A国人口出生率高,自然增长率高,经济、教育、就业、环境等压力较大,社会问题频发;B国死亡率高,出生率和自然增长率低,导致劳动力不足,社会负担加重。

(3)针对以上人口问题,两国应采取什么措施?

答案

答案 A国应实行计划生育政策,降低人口自然增长率。B国应鼓励生育或接纳移民,解决劳动力不足的问题。

同课章节目录

- 第一章 人口的变化

- 第一节 人口的数量变化

- 第二节 人口的空间变化

- 第三节 人口的合理容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 城市与城市化

- 第一节 城市内部空间结构

- 第二节 不同等级城市的服务功能

- 第三节 城市化

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 农业地域的形成与发展

- 第一节 农业的区位选择

- 第二节 以种植业为主的农业地域类型

- 第三节 以畜牧业为主的农业地域类型

- 问题研究 家乡的农业园区会是什么样

- 第四章 工业地域的形成与发展

- 第一节 工业的区位选择

- 第二节 工业地域的形成

- 第三节 传统工业区与新工业区

- 问题研究 煤城焦作出路何在

- 第五章 交通运输布局及其影响

- 第一节 交通运输方式和布局

- 第二节 交通运输方式和布局变化的影响

- 问题探究 北京的自行车是多了还是少了

- 第六章 人类与地理环境的协调发展

- 第一节 人地关系思想的演变

- 第二节 中国的可持续发展实践

- 问题研究 绿色食品知多少