第16课《我为什么而活着》课件(共23张ppt)

文档属性

| 名称 | 第16课《我为什么而活着》课件(共23张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-02 15:38:43 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第四单元

16.2

我为什么而活着

罗素

学习目标

研读课文,理清作者的写作思路。

揣摩文章中重要语句,理解其哲理意蕴。

用心领悟字里行间传达的真诚与睿智,感受作者博大的胸怀和境界。

“我为什么而活着?”古往今来,人们何止千百次地这样追问过自己。我们究竟为什么而活着,这个问题太简单又太复杂。有人碌碌一生,未及思考就已经成为人间的匆匆过客;有人搜古寻今,苦思冥想,终其一生也未能参透其中玄机。在座的各位同学,你们是否考虑过这个问题呢?今天我们来看看罗素是怎么回答这个问题的。

罗素(1872-1970),英国哲学家、数学家、作家,是20世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。获1950年诺贝尔文学奖。代表作品有《幸福之路》《西方哲学史》《哲学原理》《物的分析》等。

作者简介

本文是《罗素自传》的序言,可视为罗素生活的宣言书。罗素不仅是著名的哲学家、数学家和作家,同时还是著名的社会活动家和自由斗士。他反对侵略战争,主张和平正义,并为此而多方奔走。这篇出自他自传的短文就真实地展现了他一贯的人生态度与高尚情怀。

写作背景

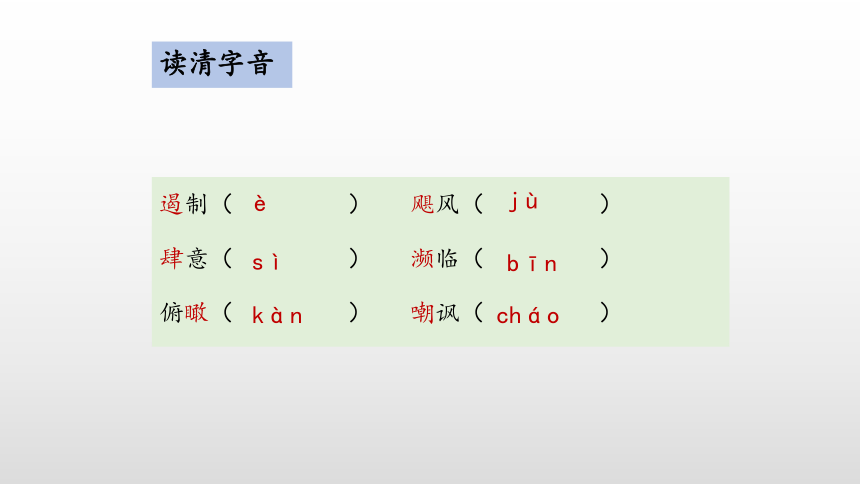

遏制(

)

飓风(

)

肆意(

)

濒临(

)

俯瞰(

)

嘲讽(

)

读清字音

è

sì

jù

kàn

bīn

cháo

遏制:制止;控制。

飓风:发生在大西洋西部的强烈风暴。

肆意:不顾一切由着自己的性子(去做)。

濒临:紧接,靠近。

俯瞰:俯视。

流转:流动转移,不固定在一个地方。

解释词义

本文可以分为几个部分?每个部分都包含哪些自然段?分别讲了什么内容?

文章梳理

第一部分(1)

第二部分(2—4)

总说支配自己一生的主要动力——三大追求。

分述一生的三大追求。

第三部分(5)

总结全文,表明对生命的依恋、热爱,升华主旨。

1.第一段与题目有何关系?说说作者为什么而活着。

开篇点题,回答文章标题提出的问题,用凝练的语言概括了为什么而活,即对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情。

整体感知

2.“这三种感情就像飓风一样……的边缘”这句话运用了什么修辞手法?有什么作用?

作者把感情比作“飓风”,生动形象地说明了这三种感情无时无刻不在强烈冲击着他的内心世界,以致让他无比痛苦。作者把自己的感情融入形象的比喻中,使语言含蓄生动,充满激情,富于理性色彩。

整体感知

比喻

3.作者追求爱情、追求知识、同情人类苦难原因分别是什么?

爱情可以带来喜悦,使人摆脱孤寂,让人领略人生最美好的境界。

整体感知

知识可以增进对人类、自然和科学的了解,充实人类的精神,开阔眼界。

同情人类苦难,虽深感无能为力,但希望人类所受的苦难可以减轻一些。

4.阅读第3段,说说作者是从哪几个方面追求知识的。

整体感知

了解人类心灵

星星为什么发光

理解毕达哥拉斯的思想威力

人类

自然

社会

5.“爱情和知识,尽其可能地把我引向云霄,但是同情心总把我带回尘世。”这句话在结构上有何作用?

“云霄”“尘世”分别指什么?

“云霄”指美好的理想境界;

“尘世”则指现实世界。

对人类苦难的同情使作者把目光投向了现实世界。

整体感知

承上启下

6.活得这么苦,为什么还说是“值得”的?这体现了作者是一个怎样的人?

作者觉得他的人生追求是正确而崇高的,回顾一生,问心无愧,并且不无欣慰。所以虽然活得很苦,但活得“值得”。

整体感知

这体现了作者是一位热爱生活、热爱人类,具有博大胸襟和高洁情怀的大思想家。

1.“对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情,这三种纯洁而无比强烈的感情支配着我的一生。”如何理解这三种追求间的关系?

“对人类苦难不可遏制的同情”是追求爱情、知识的真正动力。追求爱情,是因为那里有人类所想象的仙的缩影;追求知识,是因为作者愿意把自己所有的智慧、力量奉献给人类。这两种追求都源于他心中一个辉煌的梦:关爱人类,救民众于水火之中。

合作探究

2.“对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情”,作者这三个追求在排列顺序上可以互换位置吗?为什么?

不可以。这三个追求存在着情感上由浅入深,境界上由低到高的逻辑关系。

合作探究

①追求爱情,能让人领略人生最美好的境界,是人本能的追求,属于个人情感领域。

②追求知识,既使自己精神更加充实,还能掌握改造世界的方法,从而造福人类。

③同情人类的苦难,并希望通过自己的努力去减轻它们,则由小我升华到了大我,由个人之爱升华到了博爱的境界,是在更高层次上实现人生的价值。

作者通过写自己一生的三大追求,深刻地阐述了“我为什么而活着”这个古老的哲学命题,表达了他对爱情与知识的执着追求,以及对人类苦难的同情与悲悯。

文章主旨

作者在开头首先概括了自己的三大人生追求——对爱情的渴望、对知识的追求、对人类苦难不可遏制的同情;然后对三大追求逐一阐明理由;最后总结全文,重申活着的价值。而且三大追求之间按照境界、感情的由浅入深的顺序排列,使整篇文章严谨有致。

“总—分—总”结构,思路清晰严谨

文本特色

下面是《我为什么而活着》的另一版本译文的最后一段,与课文相比,你认为哪一版本更好 请简要陈述理由。

这就是我的一生,我发现人是值得活的。如果有谁再给我一次生活的机会,我将欣然接受这难得的赐予。

课后作业

【示例一】我认为本课的译文更好。本课的译文比较简洁口语色彩较浓,这使得作者热爱人类热爱生活的感情表现得更加干脆利落、淋漓尽致。

【示例二】我认为另—版本的译文更好。这一版本的译文书面色彩较浓,句子较长,语气较为舒缓,这使得作者的思想感情更像是深思熟虑所得,表现得更为沉稳厚重。

答案示例

谢谢欣赏

第四单元

16.2

我为什么而活着

罗素

学习目标

研读课文,理清作者的写作思路。

揣摩文章中重要语句,理解其哲理意蕴。

用心领悟字里行间传达的真诚与睿智,感受作者博大的胸怀和境界。

“我为什么而活着?”古往今来,人们何止千百次地这样追问过自己。我们究竟为什么而活着,这个问题太简单又太复杂。有人碌碌一生,未及思考就已经成为人间的匆匆过客;有人搜古寻今,苦思冥想,终其一生也未能参透其中玄机。在座的各位同学,你们是否考虑过这个问题呢?今天我们来看看罗素是怎么回答这个问题的。

罗素(1872-1970),英国哲学家、数学家、作家,是20世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。获1950年诺贝尔文学奖。代表作品有《幸福之路》《西方哲学史》《哲学原理》《物的分析》等。

作者简介

本文是《罗素自传》的序言,可视为罗素生活的宣言书。罗素不仅是著名的哲学家、数学家和作家,同时还是著名的社会活动家和自由斗士。他反对侵略战争,主张和平正义,并为此而多方奔走。这篇出自他自传的短文就真实地展现了他一贯的人生态度与高尚情怀。

写作背景

遏制(

)

飓风(

)

肆意(

)

濒临(

)

俯瞰(

)

嘲讽(

)

读清字音

è

sì

jù

kàn

bīn

cháo

遏制:制止;控制。

飓风:发生在大西洋西部的强烈风暴。

肆意:不顾一切由着自己的性子(去做)。

濒临:紧接,靠近。

俯瞰:俯视。

流转:流动转移,不固定在一个地方。

解释词义

本文可以分为几个部分?每个部分都包含哪些自然段?分别讲了什么内容?

文章梳理

第一部分(1)

第二部分(2—4)

总说支配自己一生的主要动力——三大追求。

分述一生的三大追求。

第三部分(5)

总结全文,表明对生命的依恋、热爱,升华主旨。

1.第一段与题目有何关系?说说作者为什么而活着。

开篇点题,回答文章标题提出的问题,用凝练的语言概括了为什么而活,即对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情。

整体感知

2.“这三种感情就像飓风一样……的边缘”这句话运用了什么修辞手法?有什么作用?

作者把感情比作“飓风”,生动形象地说明了这三种感情无时无刻不在强烈冲击着他的内心世界,以致让他无比痛苦。作者把自己的感情融入形象的比喻中,使语言含蓄生动,充满激情,富于理性色彩。

整体感知

比喻

3.作者追求爱情、追求知识、同情人类苦难原因分别是什么?

爱情可以带来喜悦,使人摆脱孤寂,让人领略人生最美好的境界。

整体感知

知识可以增进对人类、自然和科学的了解,充实人类的精神,开阔眼界。

同情人类苦难,虽深感无能为力,但希望人类所受的苦难可以减轻一些。

4.阅读第3段,说说作者是从哪几个方面追求知识的。

整体感知

了解人类心灵

星星为什么发光

理解毕达哥拉斯的思想威力

人类

自然

社会

5.“爱情和知识,尽其可能地把我引向云霄,但是同情心总把我带回尘世。”这句话在结构上有何作用?

“云霄”“尘世”分别指什么?

“云霄”指美好的理想境界;

“尘世”则指现实世界。

对人类苦难的同情使作者把目光投向了现实世界。

整体感知

承上启下

6.活得这么苦,为什么还说是“值得”的?这体现了作者是一个怎样的人?

作者觉得他的人生追求是正确而崇高的,回顾一生,问心无愧,并且不无欣慰。所以虽然活得很苦,但活得“值得”。

整体感知

这体现了作者是一位热爱生活、热爱人类,具有博大胸襟和高洁情怀的大思想家。

1.“对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情,这三种纯洁而无比强烈的感情支配着我的一生。”如何理解这三种追求间的关系?

“对人类苦难不可遏制的同情”是追求爱情、知识的真正动力。追求爱情,是因为那里有人类所想象的仙的缩影;追求知识,是因为作者愿意把自己所有的智慧、力量奉献给人类。这两种追求都源于他心中一个辉煌的梦:关爱人类,救民众于水火之中。

合作探究

2.“对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情”,作者这三个追求在排列顺序上可以互换位置吗?为什么?

不可以。这三个追求存在着情感上由浅入深,境界上由低到高的逻辑关系。

合作探究

①追求爱情,能让人领略人生最美好的境界,是人本能的追求,属于个人情感领域。

②追求知识,既使自己精神更加充实,还能掌握改造世界的方法,从而造福人类。

③同情人类的苦难,并希望通过自己的努力去减轻它们,则由小我升华到了大我,由个人之爱升华到了博爱的境界,是在更高层次上实现人生的价值。

作者通过写自己一生的三大追求,深刻地阐述了“我为什么而活着”这个古老的哲学命题,表达了他对爱情与知识的执着追求,以及对人类苦难的同情与悲悯。

文章主旨

作者在开头首先概括了自己的三大人生追求——对爱情的渴望、对知识的追求、对人类苦难不可遏制的同情;然后对三大追求逐一阐明理由;最后总结全文,重申活着的价值。而且三大追求之间按照境界、感情的由浅入深的顺序排列,使整篇文章严谨有致。

“总—分—总”结构,思路清晰严谨

文本特色

下面是《我为什么而活着》的另一版本译文的最后一段,与课文相比,你认为哪一版本更好 请简要陈述理由。

这就是我的一生,我发现人是值得活的。如果有谁再给我一次生活的机会,我将欣然接受这难得的赐予。

课后作业

【示例一】我认为本课的译文更好。本课的译文比较简洁口语色彩较浓,这使得作者热爱人类热爱生活的感情表现得更加干脆利落、淋漓尽致。

【示例二】我认为另—版本的译文更好。这一版本的译文书面色彩较浓,句子较长,语气较为舒缓,这使得作者的思想感情更像是深思熟虑所得,表现得更为沉稳厚重。

答案示例

谢谢欣赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读