2021-2022学年部编版语文八年级上册第6课《藤野先生》课件(共48页)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文八年级上册第6课《藤野先生》课件(共48页) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-07 09:50:12 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

藤野先生

导入新课

寿镜吾先生

涌济教育·红联校区

6.藤野先生——

鲁迅的“洋老师”

回顾旧知走近作者

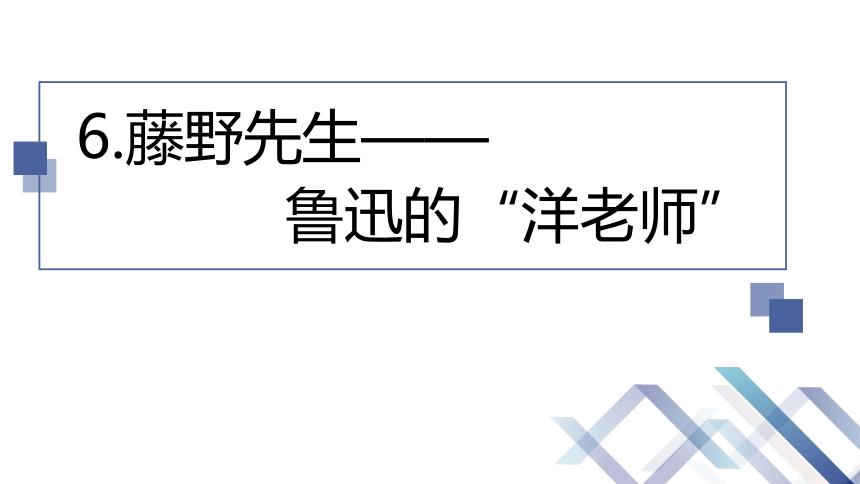

【鲁迅】(1881-1936),中国现代文学的奠基者。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。1918年5月,首次以“鲁迅”作笔名,发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

他的著作以小说、杂文为主,代表作有:小说集《呐喊》、《彷徨》《故事新编》;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》。毛泽东主席评价他是伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将,他也被称为“民族魂”

知识链接

速读课文,思考:

1.在这篇回忆性散文中,作者写早年在日本留学时期的生活。在这段经历中,作者所写的事情都发生在哪里?请找出文中表明地点转换的语句。重点写发生在哪里的事情?

自主学习·整体感知

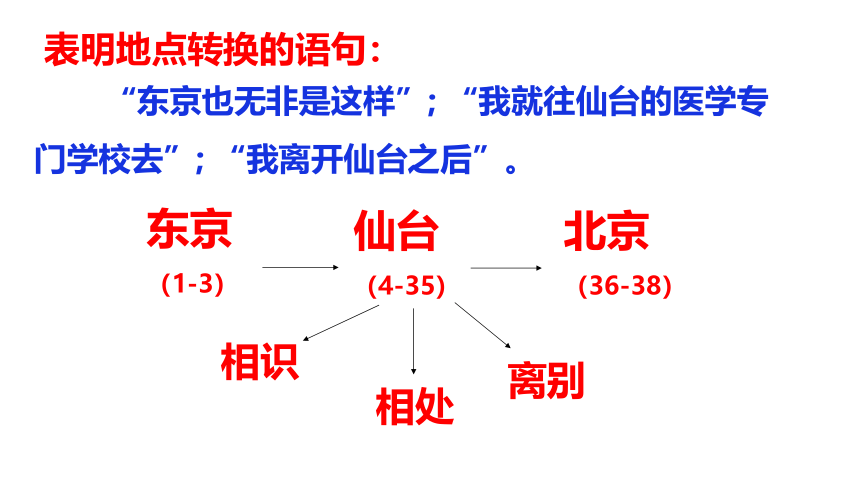

表明地点转换的语句:

“东京也无非是这样”;

“我就往仙台的医学专门学校去”;

“我离开仙台之后”。

东京

(1-3)

仙台

(4-35)

北京

(36-38)

相识

相处

离别

藤野先生是位怎样的人?

合作探究·人物形象

“是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。

一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:“我就是叫作藤野严九郎的……”

合作探究·人物形象

据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的,有一回上火车去,致使管车的疑心他是扒手,叫车里的客人大家小心。

生活俭朴、不拘小节

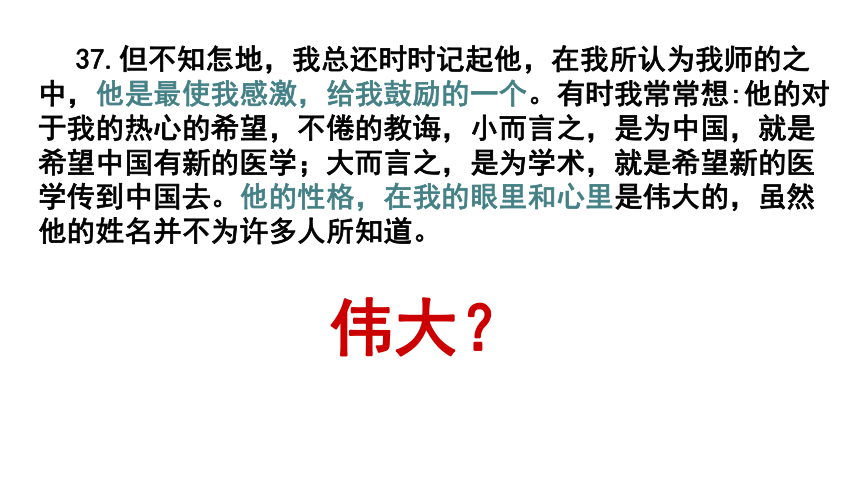

37.但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

伟大?

感知作者眼中藤野先生的“伟大”之处

任务:

浏览课文6—23节,找出“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的”在文中具体表现在哪些方面,结合具体事例和词句理解分析。

过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我。……

“我的讲义,你能抄下来么?”他问。

“可以抄一点。”

“拿来我看!”

我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学,血管学,神经学。

添改讲义

概括事件

语言细节

“每一星期”(频率高)

;“从头到末”

“都”“

不但也

”“一一订正”(范围广);“许多”(数量多)

;“添改”“增加”“订正”(方法多)

;“一直继续”(时间长)。

伟大品质

对工作兢兢业业

、认真负责。

概括事件,品析细节

“你看,你将这条血管移了一点位置了。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

“你看,你将这条血管移了一点位置了。-----自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

概括事件,品析细节

概括事件

纠正解剖图

伟大品质

严格要求、循循善诱、尊重科学

解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,仍用了极有抑扬的声调对我说道:

“我因为听说中国人是很敬重鬼的

,所以很担心

,怕你不肯解剖尸体

。现在总算放心了

,没有这回事。”

关心“我”的解剖实习。

概括事件

语言细节

“又”(频率高);“很高兴”“极有抑扬的声调

”(热情);“很担心”"怕你”(程度深);“现在总算”(时间长)。

伟大品质

对教学充满热情,真诚关心学生。

概括事件,品析细节

我因为听说中国人是很迷信鬼的……

我因为听说中国人是很相信鬼的……

我因为听说中国人是很敬重鬼的……

他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细

,所以要问我怎么裹法

,足骨变成怎样的畸形

,还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

了解裹脚

概括事件

语言细节

“听说”“问我”“看一看”(求实精神);“究竟是怎么回事呢”(专业志趣)。

伟大品质

富有求实精神和专业志趣。

概括事件,品析细节

正直热忱、工作认真负责、一丝不苟

严格要求、循循善诱、尊重科学

真诚关怀、正直无私、热情

认真求实的精神

、严谨的治学态度、善良的心地、没有民族偏见

添改讲义

纠正解剖图

关心解剖实习

了解裹脚

总结——鲁迅眼中藤野先生的伟大之处

交往的过程

学业的帮助

性格的影响

综上所述,藤野先生有这么多优秀品质,对“我”如此关心厚爱,按理“我”应该留在仙台继续学医,可为什么改变了学医的志向呢?从头至尾发生了哪些事情促使“我”改变志向?

小组讨论

即:课文除直接写藤野先生外,还写了哪些内容

探究“伟大”产生的背景,理解伟大

自主学习·整体感知

A.在东京——清国留学生赏樱花、学跳舞等的生活;

B.赴仙台途中——对日暮里和水户的深刻印象;

C.在仙台——受到仙台医专职员的优待;

——日本“爱国青年”的寻衅和看电影事件;

D.弃医从文的思想转变。

“东京也无非是这样。”

表达了作者怎样的情感态度?

“无非”即“只不过”的意思,表露出作者对东京的失望之情,引起下文的描写,为离开东京去仙台埋下伏笔。以极其厌恶的情绪和辛辣讽刺的笔触,描写了清国留学生恶浊庸俗的生活。表现出作者矛盾、失望、痛苦、厌恶的复杂情绪,表达了一个爱国志士忧国忧民的悲愤。

1.精读1—3段,结合具体内容进行分析并体会作者的情感态度。

合作探究·研读课文

在东京

上野的樱花烂漫的时节……实在标志极了。

对清国留学生在日本上野赏樱花时精心侍弄辫子的行为进行了细致描写,并运用反语,讽刺了清国留学生的麻木不仁、不思进取、缺乏民族自尊心。

但到傍晚……“那是在学跳舞”

“精通时事”是反语,他们精通的并非救国、救民于水火的时事,而尽是吃喝享乐的无聊信息。讽刺了这些人不思进取,表达了作者对他们的反感。

在东京的所见、所闻、所感

所见所闻——

清国留学生的丑态不学无术

思想腐朽

修辞:夸张、比喻、反语

所

感——

厌恶之极,

不屑与之为伍

爱

国

2.为什么写只记得两个地名?

日暮里:“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”让作者联想到风雨飘摇里的中国;

水户:朱舜水先生客死的地方。

朱舜水是明末思想家,明亡后曾进行反清复明活动,事败后长住日本讲学。他是浙江余姚人,离绍兴很近,可谓鲁迅先生的“同乡”,鲁迅很敬重和仰慕他。

目的:抒发自己的爱国主义感情。

合作探究·研读课文

3、精读第5语段,思考:

(1)初到仙台的“我”受到优待,究其原因是“物以稀为贵”,句中的“大概”可以用“因为”替代吗

“大概”表示猜测,与句末语气的“罢”合用,更加强了不肯定语气。作者用诙谐的口气猜测他在仙台受“优待”的原因,有自谦、自喜、感激之情.但推断为“物以稀为贵”,包含一个弱国国民的辛酸,同时反映出作者强烈的民族自尊心。“因为”表达不出这层意味。

合作探究·研读课文

4.精读第24---31段,思考:

(1)怎样理解“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑.”这句话

这句话不是直接、正面表述作者的愤慨,而是以其实中国的日本人的心理来写,这种出于偏见而武断作结论,侮辱人格的做法引起作者极大的愤慨,这种愤慨不仅是因个人的人格遭受侮辱,更因民族衰弱在列强面前遭到歧视而产生的悲哀。话中表达了作者极强的民族自尊心和忧盼祖国强盛的愿望。

合作探究·研读课文

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想

!但在那时那地,我的意见却变化了。

参观枪毙中国人事件

①日本人杀中国人,旁边的中国人为什么围观?

②“这一声”是指什么?“我”觉得特别刺耳是为什么?

当时中国人自私自利、麻木冷漠、毫无爱国意识与民族自尊心。

“这一声”是指日本学生看影片时的欢呼声,“刺耳”是因为“我”听到欢呼声十分痛心、刺激了“我”的民族自尊心)

合作探究·研读课文

二十世纪初,为了争夺中国东北的控制权,日本帝国和俄罗斯帝国在中国东北开战。战争期间,许多中国人成了双方的问谍。日本人抓住这些为俄国作间谍的中国人后,就当众砍杀。

从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要优酷事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

——《<呐喊>自序》

弃医从文

“我的意见却变化了”

“我的意见”指学医救国。

“变化”指弃医从文。

“变化”的原因是:认识到医学不能救国,更重要的是改变国民的精神,而改变精神首先是靠文艺。

弃医从文

匿名信事件:弱国国民受人歧视;

看电影事件:中国国民的不觉悟

综上所述,藤野先生有这么多优秀品质,对“我”如此关心厚爱,按理“我”应该留在仙台继续学医,可后来为什么改变了学医的志向呢?

明确:①匿名信事件

②看电影事件

当看到日本学生的狂妄傲慢,尤其看到中国国民的愚昧麻木的时候,“我”的思想受到了严重挫伤。医术再高,只能医病,不能医治人心。要救中华民族,首先要救治国人的精神,唤醒国人愚昧、麻木的灵魂,而文学可以做到这一点。于是决定弃医从文,改变志向。

结合背景,理解伟大:

与中国留学生格格不入

受到日本爱国青年的污蔑

见证中国人的麻木不仁

物以稀为贵的优待

失望

心酸

悲哀

悲愤

困

顿

周君来的时候是中日战争之后,又过了相当的年数,很可悲的是,当时日本人还骂中国人猪头三。(那是在中国在甲午海战惨败之时;是在日本独霸东亚的野心日渐膨胀,举国上下都弥漫着一股鄙视中国人的风气之时;是在日本人视中国人为“猪头三”、“下等动物”之时。)在有这恶骂风气的时候,所以同级生之中也有这样的一群,动不动就对周君加以白眼,另眼看待。

——藤野严九郎《谨忆周树人君》

探究“伟大”产生的背景,真正走进伟大

(37节)但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

总结——鲁迅眼中藤野先生的伟大之处

学业的帮助;性格的影响;精神上的关怀和引领

我少年的时候,曾承福井藩校出身的姓野坂的先生教过汉文,因此一方面尊重中国的先贤,同时总存着应该看重中国人的心情,这在周君就以为是特别亲切和难得了吧。

――摘自藤野严九郎《谨忆周树人君》

直接评价:

第37段:

“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的”

“我”对藤野先生怀有一种什么感情

(结合关键语句品味)

研读课文·探究感情

感激、怀念

①装订收藏讲义

②悬挂先生的照片

③多写文章把怀念之情化为斗争和力量。

“良心发现”指

作者热爱祖国、勇于斗争的思想受到触动。

作者长期遭受反动势力的迫害,一想到藤野先生,便增加了勇气。

反语,讽刺那些军阀政客自命为“正人君子”的反动文人。

合作探究合作探究

思考课文最后一句的含义

“增加勇气”指

“正人君子”指

这句话表明作者以笔作武器,与反动势力斗争到底,为中国的光明继续奋斗的决心。

写作背景

1902年,鲁迅为了寻求救国救民的真理,离别祖国,到日本留学。1904年入仙台医学专门学校学医。

鲁迅在仙台学医期间,结识了藤野先生,并建立了深挚的情谊。

鲁迅与藤野先生分别20年后的1926年,正值中国第一次国内革命战争进入高潮时期,也是鲁迅世界观发生伟大飞跃的时期。这年秋天,由于北洋军阀反动政府的迫害,鲁迅离开北京,到厦门大学任教。《藤野先生》就是这时在厦门大学图书馆楼上写成的。

文章的最后又用了三段的笔墨来谈自己回国后的经历。文章的题目为“藤野先生”,可是第一和第三部分并不是写藤野,或者说不是直接写藤野的,这是否算离题?

第一部分是作者离开东京的原因,也是去仙台见到藤野先生的原因;而第三部分写的是作者自己回国之后的经历,着重表现藤野先生对自己思想上的深刻影响,表达了对他的敬爱之情。因而文章还是紧紧围绕藤野先生来安排材料的,不算离题。同时这也体现了散文的“形散神不散”

现代散文

是指与小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体裁,对它又有广义和狭义两种理解。

广义的散文,是指诗歌、小说、戏剧以外的所有具有文学性的散行文章。除以议论抒情为主的散文外,还包括通讯、报告文学、随笔杂文、回忆录、传记等文体。随着写作学科的发展,许多文体自立门户,散文的范围日益缩小。狭义的散文是指文艺性散文,它是一种以记叙或抒情为主,取材广泛、笔法灵活、篇幅短小、情文并茂的文学样式。

散文的特征包括:较强的纪实性、取材的广泛性、形式的灵活性、诗意浓郁、语言优美。

文体知识

双线结构

明线

作者与藤野先生的交往

(相识——相处——离别——怀念)

暗线

作者的思想感情的变化

(作者的爱国情感——弃医从文)

两条线索

四个典型事例

一次思想的转变

两种真挚的感情

藤野先生

课文以与藤野先生的交往为明线,以爱国主义思想为暗线,赞扬了藤野先生的正直热诚、治学严谨、没有狭隘民族偏见的高尚品质,抒发了对他的真挚怀念同时追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义思想感情。

小结

藤

野

先

生

在东京:见闻与感受(1-3)

“清国留学生”——赏花跳舞、不学无术

“我”——失望厌恶、心生离意

在仙台:与藤野先生交往(4-35)

初到仙台

交往经过

添改讲义(详)

纠正解剖图(详)

关心解剖实习(略)

了解裹脚(略)

弃医从文的原因

匿名信事件

看电影事件

离仙台:感激怀念(36-38)

与先生惜别:

收藏讲义

悬挂照片

多写文章

暗线:爱国思想感情变化

明线:与藤野先生的交往

途中见闻

受到优待

正衬

赠送照片、题字叮嘱

比喻夸张反语

认真负责

治学严谨

热情诚恳

求实问理

反衬

正直热诚

治学严谨

毫无狭隘

民族偏见

化作动力、增加勇气

鲁迅留学日本的经历

1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。积极参加反清爱国活动,在《自题小像》诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言。

1904年入仙台医学专门学校学医。两年后弃医从文,想以改变国民精神入手,挽救民族危亡。

1906年到东京开始文学活动,翻译介绍外国文学作品,并写出《文化偏至论》等一系列论文。

1908年从章太炎学《说文解字》,加入光复会。

1909年8月,从日本回国。

我的梦很美满,预备卒业回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰。

从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客。

我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

—

—

—

《呐喊》自序

自题小像

鲁迅(1903)

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

祖国啊,我的心灵无法逃脱对你的眷恋,虽然你风雨飘摇,像夜晚一样黑暗。即使你并不了解我的情感,我也要将一腔热血向你奉献!

课后作业

鲁迅弃医从文的人生选择对你有什么启示 请联系自身思考人生的意义。

鲁迅弃医从文的人生选择对你有什么启示 请联系自身思考人生的意义。

要清醒地认识当时的社会,选择适合的方式去实现自己的目标。鲁迅最早要从医,是因为他的父亲生病,但是被庸医误了而去世,所以立志要拯救跟他父亲一样的病人。但是经过在日本留学时的幻灯片事件,他震撼了,明白了救中国人的灵魂比救肉体更重要,因而弃医从文。

鲁迅选择了唤醒麻木着的中国人并指引他们前进的道路,同样的,我们也要在人生选择的道路上做出有利于国家和人民的选择。

拓展延伸

“天下兴亡,匹夫有责。”作为新时期的青少年,祖国未来建设的主力军,你会树立怎样的志向?

写一篇100字左右的小短文,舒展一下自己的报复和志向。

同样是写老师的回忆录,试比较本文和《从百草园到三味书屋》两文蕴含的作者的思想感情有何不同

作者对三味书屋中施行封建教育的先生只是“很恭敬”;而《藤野先生》则表现了作者对毫无民族偏见,热心诚恳地关心,帮助“我”的藤野先生真诚的感激和深切的怀念。

拓

展

延

伸

藤野先生

导入新课

寿镜吾先生

涌济教育·红联校区

6.藤野先生——

鲁迅的“洋老师”

回顾旧知走近作者

【鲁迅】(1881-1936),中国现代文学的奠基者。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。1918年5月,首次以“鲁迅”作笔名,发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

他的著作以小说、杂文为主,代表作有:小说集《呐喊》、《彷徨》《故事新编》;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》。毛泽东主席评价他是伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将,他也被称为“民族魂”

知识链接

速读课文,思考:

1.在这篇回忆性散文中,作者写早年在日本留学时期的生活。在这段经历中,作者所写的事情都发生在哪里?请找出文中表明地点转换的语句。重点写发生在哪里的事情?

自主学习·整体感知

表明地点转换的语句:

“东京也无非是这样”;

“我就往仙台的医学专门学校去”;

“我离开仙台之后”。

东京

(1-3)

仙台

(4-35)

北京

(36-38)

相识

相处

离别

藤野先生是位怎样的人?

合作探究·人物形象

“是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。

一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:“我就是叫作藤野严九郎的……”

合作探究·人物形象

据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的,有一回上火车去,致使管车的疑心他是扒手,叫车里的客人大家小心。

生活俭朴、不拘小节

37.但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

伟大?

感知作者眼中藤野先生的“伟大”之处

任务:

浏览课文6—23节,找出“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的”在文中具体表现在哪些方面,结合具体事例和词句理解分析。

过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我。……

“我的讲义,你能抄下来么?”他问。

“可以抄一点。”

“拿来我看!”

我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学,血管学,神经学。

添改讲义

概括事件

语言细节

“每一星期”(频率高)

;“从头到末”

“都”“

不但也

”“一一订正”(范围广);“许多”(数量多)

;“添改”“增加”“订正”(方法多)

;“一直继续”(时间长)。

伟大品质

对工作兢兢业业

、认真负责。

概括事件,品析细节

“你看,你将这条血管移了一点位置了。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

“你看,你将这条血管移了一点位置了。-----自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

概括事件,品析细节

概括事件

纠正解剖图

伟大品质

严格要求、循循善诱、尊重科学

解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,仍用了极有抑扬的声调对我说道:

“我因为听说中国人是很敬重鬼的

,所以很担心

,怕你不肯解剖尸体

。现在总算放心了

,没有这回事。”

关心“我”的解剖实习。

概括事件

语言细节

“又”(频率高);“很高兴”“极有抑扬的声调

”(热情);“很担心”"怕你”(程度深);“现在总算”(时间长)。

伟大品质

对教学充满热情,真诚关心学生。

概括事件,品析细节

我因为听说中国人是很迷信鬼的……

我因为听说中国人是很相信鬼的……

我因为听说中国人是很敬重鬼的……

他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细

,所以要问我怎么裹法

,足骨变成怎样的畸形

,还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

了解裹脚

概括事件

语言细节

“听说”“问我”“看一看”(求实精神);“究竟是怎么回事呢”(专业志趣)。

伟大品质

富有求实精神和专业志趣。

概括事件,品析细节

正直热忱、工作认真负责、一丝不苟

严格要求、循循善诱、尊重科学

真诚关怀、正直无私、热情

认真求实的精神

、严谨的治学态度、善良的心地、没有民族偏见

添改讲义

纠正解剖图

关心解剖实习

了解裹脚

总结——鲁迅眼中藤野先生的伟大之处

交往的过程

学业的帮助

性格的影响

综上所述,藤野先生有这么多优秀品质,对“我”如此关心厚爱,按理“我”应该留在仙台继续学医,可为什么改变了学医的志向呢?从头至尾发生了哪些事情促使“我”改变志向?

小组讨论

即:课文除直接写藤野先生外,还写了哪些内容

探究“伟大”产生的背景,理解伟大

自主学习·整体感知

A.在东京——清国留学生赏樱花、学跳舞等的生活;

B.赴仙台途中——对日暮里和水户的深刻印象;

C.在仙台——受到仙台医专职员的优待;

——日本“爱国青年”的寻衅和看电影事件;

D.弃医从文的思想转变。

“东京也无非是这样。”

表达了作者怎样的情感态度?

“无非”即“只不过”的意思,表露出作者对东京的失望之情,引起下文的描写,为离开东京去仙台埋下伏笔。以极其厌恶的情绪和辛辣讽刺的笔触,描写了清国留学生恶浊庸俗的生活。表现出作者矛盾、失望、痛苦、厌恶的复杂情绪,表达了一个爱国志士忧国忧民的悲愤。

1.精读1—3段,结合具体内容进行分析并体会作者的情感态度。

合作探究·研读课文

在东京

上野的樱花烂漫的时节……实在标志极了。

对清国留学生在日本上野赏樱花时精心侍弄辫子的行为进行了细致描写,并运用反语,讽刺了清国留学生的麻木不仁、不思进取、缺乏民族自尊心。

但到傍晚……“那是在学跳舞”

“精通时事”是反语,他们精通的并非救国、救民于水火的时事,而尽是吃喝享乐的无聊信息。讽刺了这些人不思进取,表达了作者对他们的反感。

在东京的所见、所闻、所感

所见所闻——

清国留学生的丑态不学无术

思想腐朽

修辞:夸张、比喻、反语

所

感——

厌恶之极,

不屑与之为伍

爱

国

2.为什么写只记得两个地名?

日暮里:“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”让作者联想到风雨飘摇里的中国;

水户:朱舜水先生客死的地方。

朱舜水是明末思想家,明亡后曾进行反清复明活动,事败后长住日本讲学。他是浙江余姚人,离绍兴很近,可谓鲁迅先生的“同乡”,鲁迅很敬重和仰慕他。

目的:抒发自己的爱国主义感情。

合作探究·研读课文

3、精读第5语段,思考:

(1)初到仙台的“我”受到优待,究其原因是“物以稀为贵”,句中的“大概”可以用“因为”替代吗

“大概”表示猜测,与句末语气的“罢”合用,更加强了不肯定语气。作者用诙谐的口气猜测他在仙台受“优待”的原因,有自谦、自喜、感激之情.但推断为“物以稀为贵”,包含一个弱国国民的辛酸,同时反映出作者强烈的民族自尊心。“因为”表达不出这层意味。

合作探究·研读课文

4.精读第24---31段,思考:

(1)怎样理解“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑.”这句话

这句话不是直接、正面表述作者的愤慨,而是以其实中国的日本人的心理来写,这种出于偏见而武断作结论,侮辱人格的做法引起作者极大的愤慨,这种愤慨不仅是因个人的人格遭受侮辱,更因民族衰弱在列强面前遭到歧视而产生的悲哀。话中表达了作者极强的民族自尊心和忧盼祖国强盛的愿望。

合作探究·研读课文

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想

!但在那时那地,我的意见却变化了。

参观枪毙中国人事件

①日本人杀中国人,旁边的中国人为什么围观?

②“这一声”是指什么?“我”觉得特别刺耳是为什么?

当时中国人自私自利、麻木冷漠、毫无爱国意识与民族自尊心。

“这一声”是指日本学生看影片时的欢呼声,“刺耳”是因为“我”听到欢呼声十分痛心、刺激了“我”的民族自尊心)

合作探究·研读课文

二十世纪初,为了争夺中国东北的控制权,日本帝国和俄罗斯帝国在中国东北开战。战争期间,许多中国人成了双方的问谍。日本人抓住这些为俄国作间谍的中国人后,就当众砍杀。

从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要优酷事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

——《<呐喊>自序》

弃医从文

“我的意见却变化了”

“我的意见”指学医救国。

“变化”指弃医从文。

“变化”的原因是:认识到医学不能救国,更重要的是改变国民的精神,而改变精神首先是靠文艺。

弃医从文

匿名信事件:弱国国民受人歧视;

看电影事件:中国国民的不觉悟

综上所述,藤野先生有这么多优秀品质,对“我”如此关心厚爱,按理“我”应该留在仙台继续学医,可后来为什么改变了学医的志向呢?

明确:①匿名信事件

②看电影事件

当看到日本学生的狂妄傲慢,尤其看到中国国民的愚昧麻木的时候,“我”的思想受到了严重挫伤。医术再高,只能医病,不能医治人心。要救中华民族,首先要救治国人的精神,唤醒国人愚昧、麻木的灵魂,而文学可以做到这一点。于是决定弃医从文,改变志向。

结合背景,理解伟大:

与中国留学生格格不入

受到日本爱国青年的污蔑

见证中国人的麻木不仁

物以稀为贵的优待

失望

心酸

悲哀

悲愤

困

顿

周君来的时候是中日战争之后,又过了相当的年数,很可悲的是,当时日本人还骂中国人猪头三。(那是在中国在甲午海战惨败之时;是在日本独霸东亚的野心日渐膨胀,举国上下都弥漫着一股鄙视中国人的风气之时;是在日本人视中国人为“猪头三”、“下等动物”之时。)在有这恶骂风气的时候,所以同级生之中也有这样的一群,动不动就对周君加以白眼,另眼看待。

——藤野严九郎《谨忆周树人君》

探究“伟大”产生的背景,真正走进伟大

(37节)但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

总结——鲁迅眼中藤野先生的伟大之处

学业的帮助;性格的影响;精神上的关怀和引领

我少年的时候,曾承福井藩校出身的姓野坂的先生教过汉文,因此一方面尊重中国的先贤,同时总存着应该看重中国人的心情,这在周君就以为是特别亲切和难得了吧。

――摘自藤野严九郎《谨忆周树人君》

直接评价:

第37段:

“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的”

“我”对藤野先生怀有一种什么感情

(结合关键语句品味)

研读课文·探究感情

感激、怀念

①装订收藏讲义

②悬挂先生的照片

③多写文章把怀念之情化为斗争和力量。

“良心发现”指

作者热爱祖国、勇于斗争的思想受到触动。

作者长期遭受反动势力的迫害,一想到藤野先生,便增加了勇气。

反语,讽刺那些军阀政客自命为“正人君子”的反动文人。

合作探究合作探究

思考课文最后一句的含义

“增加勇气”指

“正人君子”指

这句话表明作者以笔作武器,与反动势力斗争到底,为中国的光明继续奋斗的决心。

写作背景

1902年,鲁迅为了寻求救国救民的真理,离别祖国,到日本留学。1904年入仙台医学专门学校学医。

鲁迅在仙台学医期间,结识了藤野先生,并建立了深挚的情谊。

鲁迅与藤野先生分别20年后的1926年,正值中国第一次国内革命战争进入高潮时期,也是鲁迅世界观发生伟大飞跃的时期。这年秋天,由于北洋军阀反动政府的迫害,鲁迅离开北京,到厦门大学任教。《藤野先生》就是这时在厦门大学图书馆楼上写成的。

文章的最后又用了三段的笔墨来谈自己回国后的经历。文章的题目为“藤野先生”,可是第一和第三部分并不是写藤野,或者说不是直接写藤野的,这是否算离题?

第一部分是作者离开东京的原因,也是去仙台见到藤野先生的原因;而第三部分写的是作者自己回国之后的经历,着重表现藤野先生对自己思想上的深刻影响,表达了对他的敬爱之情。因而文章还是紧紧围绕藤野先生来安排材料的,不算离题。同时这也体现了散文的“形散神不散”

现代散文

是指与小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体裁,对它又有广义和狭义两种理解。

广义的散文,是指诗歌、小说、戏剧以外的所有具有文学性的散行文章。除以议论抒情为主的散文外,还包括通讯、报告文学、随笔杂文、回忆录、传记等文体。随着写作学科的发展,许多文体自立门户,散文的范围日益缩小。狭义的散文是指文艺性散文,它是一种以记叙或抒情为主,取材广泛、笔法灵活、篇幅短小、情文并茂的文学样式。

散文的特征包括:较强的纪实性、取材的广泛性、形式的灵活性、诗意浓郁、语言优美。

文体知识

双线结构

明线

作者与藤野先生的交往

(相识——相处——离别——怀念)

暗线

作者的思想感情的变化

(作者的爱国情感——弃医从文)

两条线索

四个典型事例

一次思想的转变

两种真挚的感情

藤野先生

课文以与藤野先生的交往为明线,以爱国主义思想为暗线,赞扬了藤野先生的正直热诚、治学严谨、没有狭隘民族偏见的高尚品质,抒发了对他的真挚怀念同时追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义思想感情。

小结

藤

野

先

生

在东京:见闻与感受(1-3)

“清国留学生”——赏花跳舞、不学无术

“我”——失望厌恶、心生离意

在仙台:与藤野先生交往(4-35)

初到仙台

交往经过

添改讲义(详)

纠正解剖图(详)

关心解剖实习(略)

了解裹脚(略)

弃医从文的原因

匿名信事件

看电影事件

离仙台:感激怀念(36-38)

与先生惜别:

收藏讲义

悬挂照片

多写文章

暗线:爱国思想感情变化

明线:与藤野先生的交往

途中见闻

受到优待

正衬

赠送照片、题字叮嘱

比喻夸张反语

认真负责

治学严谨

热情诚恳

求实问理

反衬

正直热诚

治学严谨

毫无狭隘

民族偏见

化作动力、增加勇气

鲁迅留学日本的经历

1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。积极参加反清爱国活动,在《自题小像》诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言。

1904年入仙台医学专门学校学医。两年后弃医从文,想以改变国民精神入手,挽救民族危亡。

1906年到东京开始文学活动,翻译介绍外国文学作品,并写出《文化偏至论》等一系列论文。

1908年从章太炎学《说文解字》,加入光复会。

1909年8月,从日本回国。

我的梦很美满,预备卒业回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰。

从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客。

我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

—

—

—

《呐喊》自序

自题小像

鲁迅(1903)

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

祖国啊,我的心灵无法逃脱对你的眷恋,虽然你风雨飘摇,像夜晚一样黑暗。即使你并不了解我的情感,我也要将一腔热血向你奉献!

课后作业

鲁迅弃医从文的人生选择对你有什么启示 请联系自身思考人生的意义。

鲁迅弃医从文的人生选择对你有什么启示 请联系自身思考人生的意义。

要清醒地认识当时的社会,选择适合的方式去实现自己的目标。鲁迅最早要从医,是因为他的父亲生病,但是被庸医误了而去世,所以立志要拯救跟他父亲一样的病人。但是经过在日本留学时的幻灯片事件,他震撼了,明白了救中国人的灵魂比救肉体更重要,因而弃医从文。

鲁迅选择了唤醒麻木着的中国人并指引他们前进的道路,同样的,我们也要在人生选择的道路上做出有利于国家和人民的选择。

拓展延伸

“天下兴亡,匹夫有责。”作为新时期的青少年,祖国未来建设的主力军,你会树立怎样的志向?

写一篇100字左右的小短文,舒展一下自己的报复和志向。

同样是写老师的回忆录,试比较本文和《从百草园到三味书屋》两文蕴含的作者的思想感情有何不同

作者对三味书屋中施行封建教育的先生只是“很恭敬”;而《藤野先生》则表现了作者对毫无民族偏见,热心诚恳地关心,帮助“我”的藤野先生真诚的感激和深切的怀念。

拓

展

延

伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读