八年级上册第二单元课内阅读练习题 (Word版 含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级上册第二单元课内阅读练习题 (Word版 含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 50.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-08 17:51:22 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022语文八年级上册二单元课内阅读练习题

姓名:_____________

班级:_____________

学校:______________

练习一:

藤野先生(节选)

鲁迅

①……解剖学是两个教授分任的。最初是骨学。其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:

②“我就是叫作藤野严九郎的……”

……

③过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了。到得研究室,见他坐在人骨和许多单独的头骨中间,——他其时正在研究着头骨,后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。

④“我的讲义,你能抄下来么?”他问。

⑤“可以抄一点。”

⑥“拿来我看!”

⑦我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学、血管学、神经学。

⑧可惜我那时太不用功,有时也很任性。还记得有一回藤野先生将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼的说道:

⑨“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

⑩但是我还不服气,口头答应着,心里却想道:

“图还是我画的不错;至于实在的情形,我心里自然记得的。”

学年试验完毕之后,我便到东京玩了一夏天,秋初再回学校,成绩早已发表了,同学一百余人之中,我在中间,不过是没有落第。这回藤野先生所担任的功课,是解剖实习和局部解剖学。

解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,很高兴地,仍用了极有抑扬的声调对我说道:

“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事。”

但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形,还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在60分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——鸣呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。

“我想去学生物学,先生教给我的学问,也还有用的。”其实我并没有决意要学生物学,因为看得他有些凄然,便说了一个慰安他的谎话。

“为医学而教的解剖学之类,怕于生物学也没有什么大帮助。”他叹息说。

将走的前几天,他叫我到他家里去,交给我一张照相,后面写着两个字道:“惜别”,还说希望将我的也送他。但我这时适值没有照相了;他便叮嘱我将来照了寄给他,并且时时通信告诉他此后的状况。

我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来,是一去之后,杳无消息了。

但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸7年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中警见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

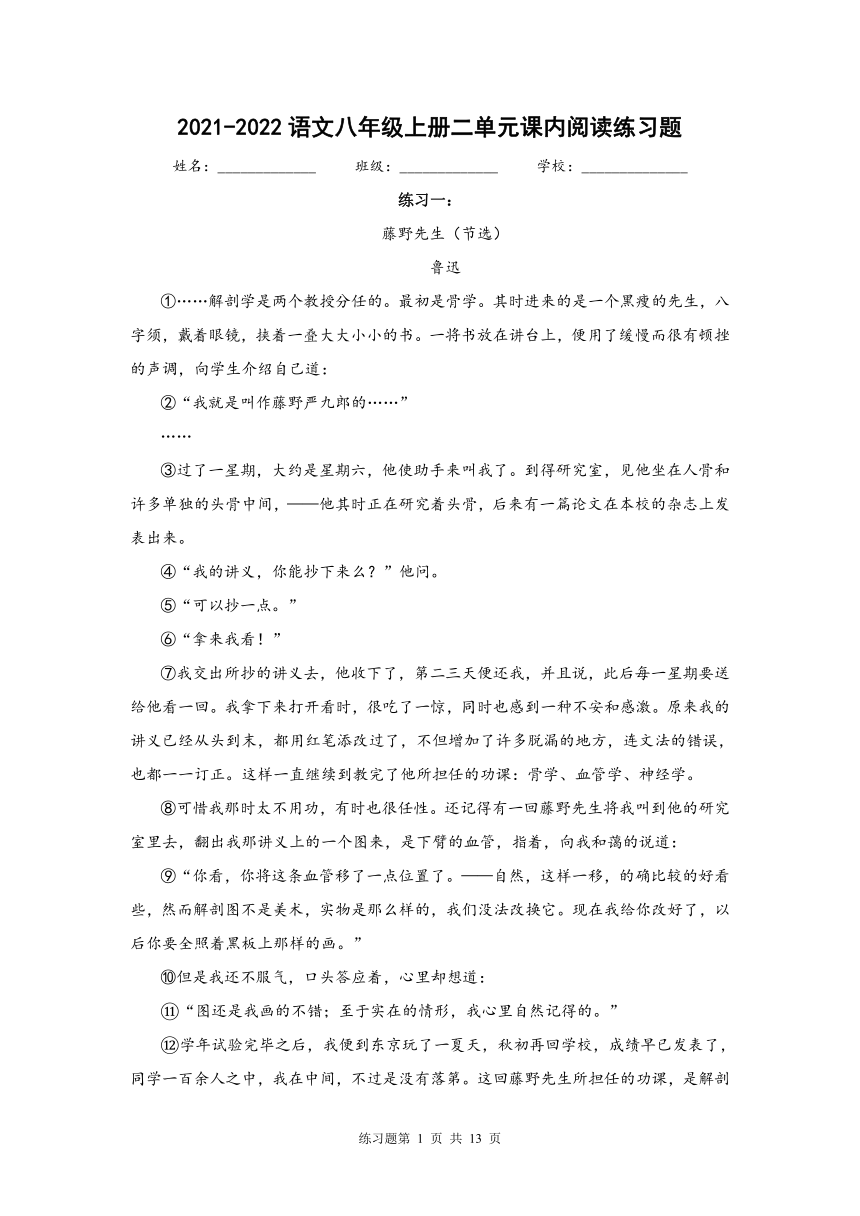

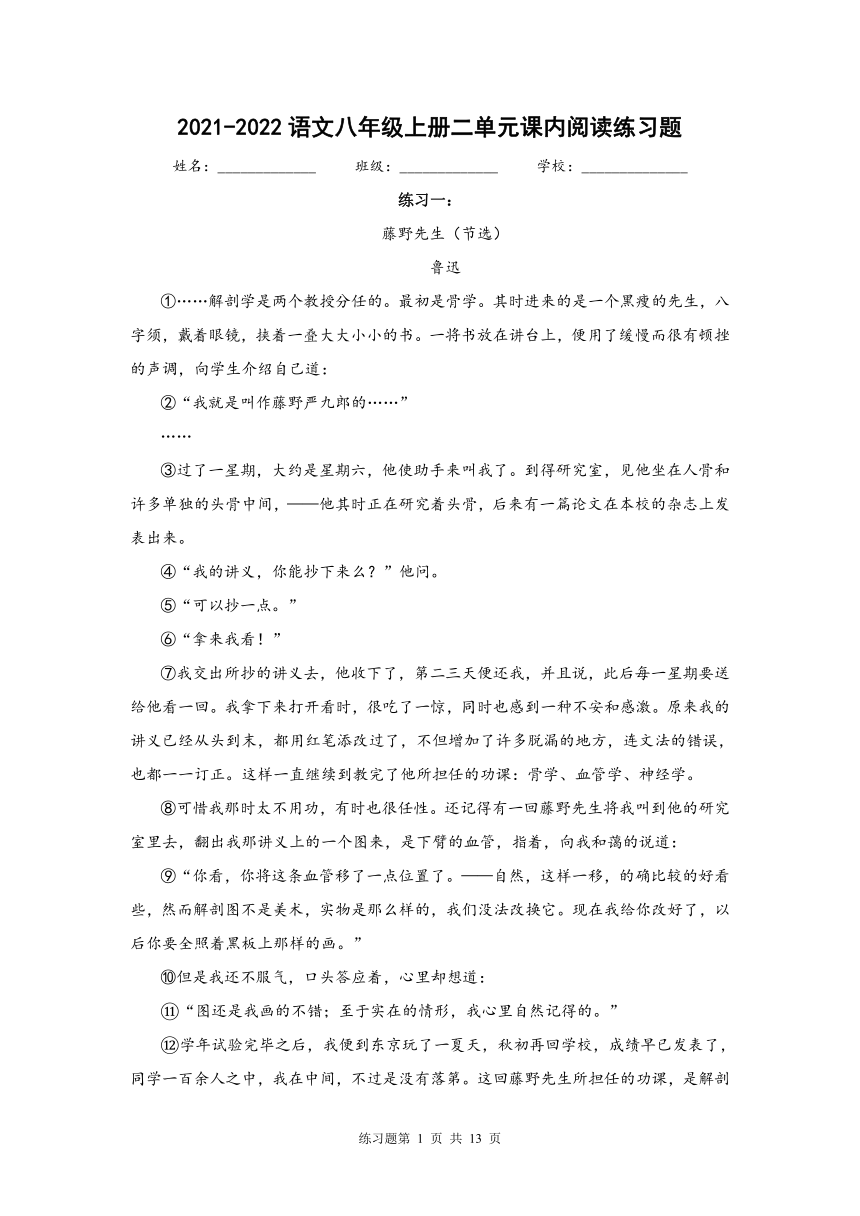

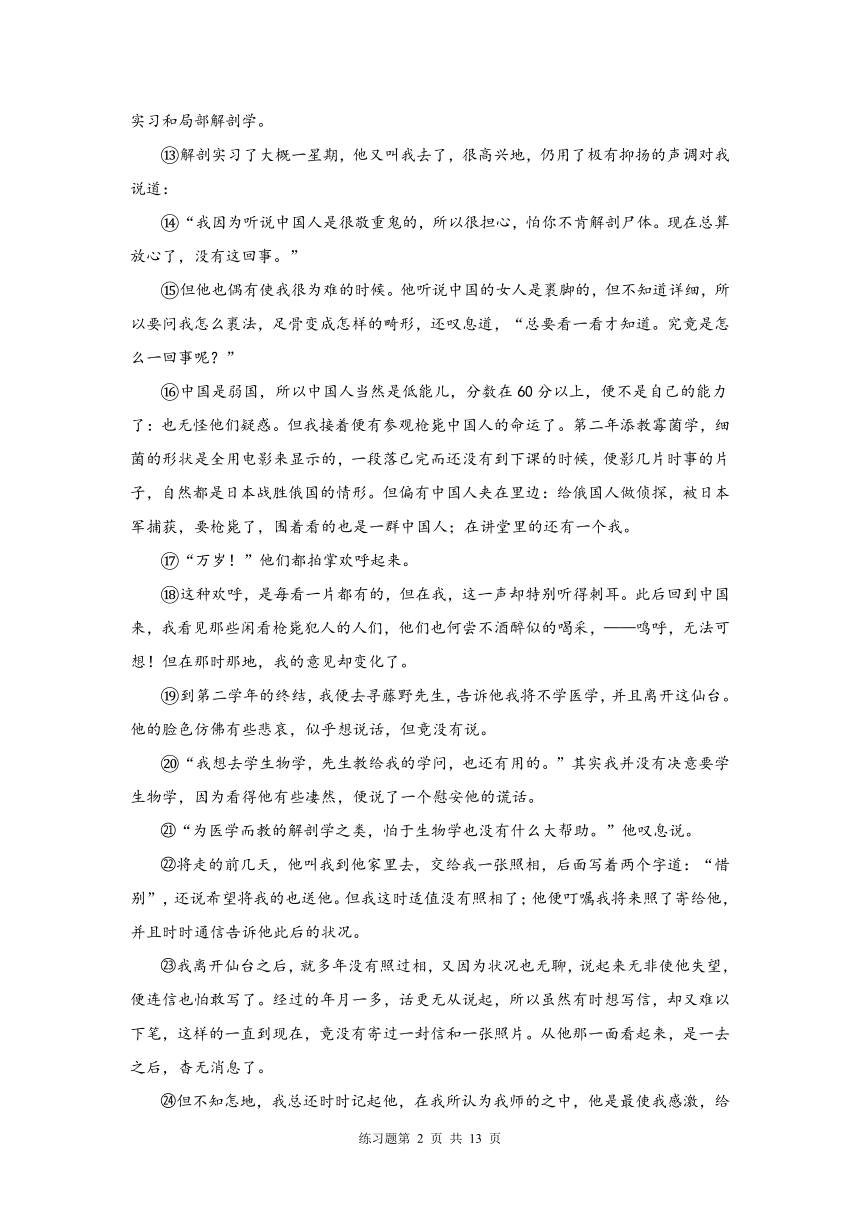

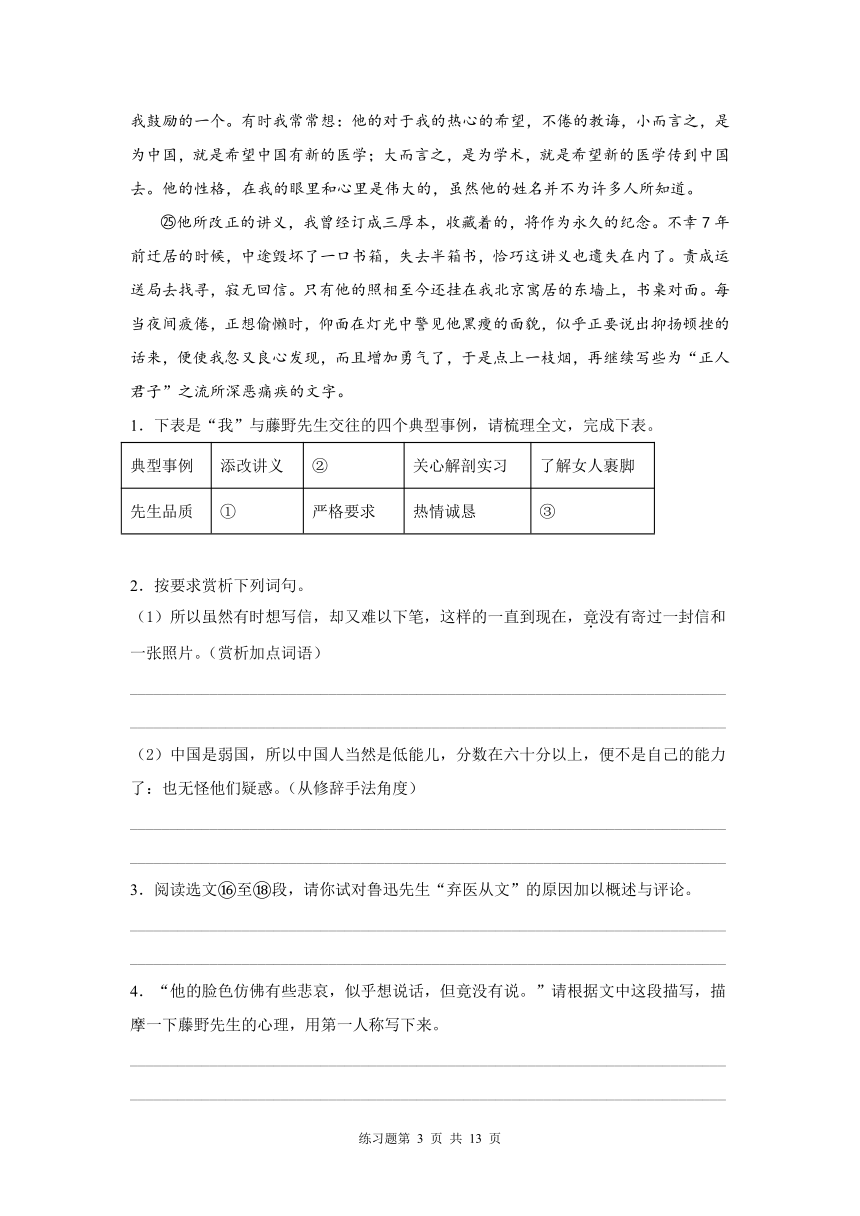

1.下表是“我”与藤野先生交往的四个典型事例,请梳理全文,完成下表。

典型事例

添改讲义

②

关心解剖实习

了解女人裹脚

先生品质

①

严格要求

热情诚恳

③

2.按要求赏析下列词句。

(1)所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。(赏析加点词语)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。(从修辞手法角度)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.阅读选文 至 段,请你试对鲁迅先生“弃医从文”的原因加以概述与评论。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.“他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。”请根据文中这段描写,描摩一下藤野先生的心理,用第一人称写下来。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

练习二:

我应该感谢母亲,她①。我在家庭中已经饱尝艰苦,这使我在三十多年的军事生活和革命生活中再没感到过困难,没被困难吓倒。母亲又给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯,使我从来没感到过劳累。

我应该感谢母亲,她②,鼓励我以后走上革命的道路。在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。

母亲现在离我而去了,③,④。母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。这是我能做到的,一定能做到的。

愿母亲在地下安息!

5.选文中有四处空出来的句子,依次填入,顺序正确的一项(

)

A.①教给我与困难作斗争的经验

②教给我生产的知识和革命的意志

③我将永不能再见她一面了

④这个哀痛是无法补救的

B.①教给我生产的知识和革命的意志

②教给我与困难作斗争的经验

③我将永不能再见她一面了

④这个哀痛是无法补救的

C.①教给我与困难作斗争的经验

②教给我生产的知识和革命的意志

③这个哀痛是无法补救的

④我将永不能再见她一面了

D.①教给我生产的知识和革命的意志

②教给我与困难作斗争的经验

③这个哀痛是无法补救的

④我将永不能再见她一面了

6.对文段内容理解及赏析有误的一项是(

)

A.第一段和第二段是两个并列的段落,是在前文的回忆中自然引发出的感情。

B.这四段在前文具体叙述的许多事情的基础上,转而以抒情、议论、说明的笔触来表达自己的怀念。

C.后两段抒写母亲离我而去所带来的哀痛和自己报答母亲深恩的决心。

D.“在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。”这一句议论,呼应前文的记叙——母亲教我生产的知识,同情革命、支持革命,让我养成革命的意志,是我感谢母亲的重要原因。

7.这两段文字的语言特点是(

)

A.准确简炼、清浅平实、用词严谨、描摹细致生动。

B.说理透彻、论证严密、朴素平实、描摹细致生动。

C.抒情自然、感染力强、深入人心、清新自然含蓄。

D.朴素平实、明白如话、感情深沉、极能打动读者。

练习三:

列夫 托尔斯泰

①突然,客人惊奇地屏住了呼吸,只见面前的小个子那对浓似guàn(

)木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光,虽然每个见过托尔斯泰的人都谈过这种犀利目光,但再好的图片都没法加以反映。这道目光就像一把成锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。令你无法动弹,无法躲避。仿佛被催眠术控制住了,你只好乖乖地忍受这种目光的探寻,任何掩饰都抵挡不住。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。在这种入木三分的审视之下,谁都没法遮遮掩掩。——对此,屠格涅夫和高尔基等上百个人都作过无可置疑的描述。

②这种穿透心灵的审视仪仅持续了一秒钟,接着便刀剑入鞘,代之以柔和的目光与和蔼的笑容。虽然嘴角紧闭,没有变化,但那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色,罩上阴云,顿生凄凉,显得麻木不仁,神mì(

)莫测。它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像x射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。这是出现人类面部最富感情的一对眼睛。可以抒发各种各样的感情。高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

③亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。此人所具有的天fù(

)统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀斯妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。托尔斯泰面部的其他部件胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。再小的事物,借助这对眼睛都能看得清清楚楚,像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处。这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上帝;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无,这种虚无犹如蛇发女怪那样,看到她的人就会变成石头。在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。眼皮刚一睁开,这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤luǒluǒ(

)的真相来。当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

④具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。

8.文学常识填空。

列夫·托尔斯泰19世纪中期_____国批判现实主义作家,本文的文学体裁是___________,第8自然段中“当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人”表明了作者是________________________________。

9.根据文中上下句的语境,根据下面的拼音写汉字。

①guàn

(_______)木;②神mì

(_______);③天fù

(_______);④赤luǒluǒ(_______)。

10.解释加点词语在文中的含义。

入木三分_________________________________________________________;

无可置疑_________________________________________________________。

11.本文描写托尔斯泰,为什么重点描写他的眼睛?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.从修辞手法的角度分析下面句子的表达效果。

高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:‘托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.如何理解第8段中“……这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。”这句话?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.课文第9自然段一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?谈谈你的理解。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.写出下面句子所使用的修辞手法。

(1)他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡子难以看清他的内心世界。

(_______)

(2)托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那天父般的犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。(_______)

(3)而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们……它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。(_______)

练习四:

美丽的颜色

艾芙·居里

①玛丽·斯可罗多夫斯卡的学生生活中最愉快的时期,是在顶楼里度过的;玛丽·居里现在又要在一个残破的小屋里,尝到新的极大的快乐了。这是一种奇异的新的开始,这种艰苦而且微妙的快乐(无疑地在玛丽以前没有一个女人体验过),两次都挑选了最简陋的布景。

②娄蒙路的棚屋,可以说是不舒服的典型。在夏天,因为棚顶是玻璃的,棚屋里面燥热得像温室。在冬天,简直不知道是应该希望下霜还是应该希望下雨。若是下雨,雨水就以一种令人厌烦的轻柔声音,一滴一滴地落在地上,落在工作台上,落在这两个物理学家标上记号永远不放仪器的地方;若是下霜,就连人都冻僵了,没有方法补救。那个炉子即使把它烧到炽热的程度,也令人完全失望。走到差不多可以碰着它的地方,才能感受一点儿暖气,可是离开一步,立刻就回到寒带去了。

③然而,玛丽和比埃尔更要习惯忍受室外的严寒。他们炼制沥青铀矿的设备极其简陋,由于没有把有害气体排出去的“通风罩”,炼制的大部分工作就必须在院子的露天地里进行。每逢骤雨猝至,这两位物理学家就匆忙把设备搬进棚屋,大开着门窗让空气流通,以便继续工作,而不至于因烟窒息。

④这种极特殊的治疗结核症的方法,玛丽多半没有对佛提埃大夫吹嘘过!

⑤A后来她写过这样一段话:“我们没有钱,没有实验室,而且几乎没有人帮助我们把这件既重要而又困难的工作做好。这像是要由无中创出有来。假如我过学生生活的几年是卡西密尔·德卢近基从前说的‘我的姨妹一生中的英勇岁月’,我可以毫不夸大地说,现在这个时期是我丈夫和我的共同生活中的英勇时期。”

⑥“……然而我们生活中最美好而且最快乐的几年,还是在这个简陋的旧棚屋中度过的,我们把精力完全用在工作上。我常常就在那里做我们吃的饭,以便某种特别重要的工序不至于中断。有时候我整天用差不多和我一般高的铁条,搅动一大堆沸腾着的东西。到了晚上,简直是筋疲力尽。”

⑦由1898年至1902年,居里先生和夫人就是在这种条件之下工作的。

⑧第一年里,他们共同从事镭和钋的化学离析工作,并且研究他们所得到的活性产物的放射性。不久,他们认为分工的效率比较高,比埃尔便试着确定镭的特性,以求熟悉这种新金属。玛丽继续炼制,提取纯镭盐。

⑨在这种分工中,玛丽选了“男子的职务”,做的是壮工的工作。她的丈夫在棚屋里专心做细致的实验。玛丽在院子里穿着满是尘污和酸渍的旧工作服,头发被风吹得飘起来,周围的烟刺激着眼睛和咽喉。

⑩地独自一个人就是一家工厂。

她写道:“我一次炼制20公斤材料,结果是棚屋里放满了装着沉淀物和溶液的大瓶子。搬运容器,移注溶液,连续几小时搅动熔化锅里沸腾着的材料,这真是一种极累人的工作。”

但是镭要保持它的神秘性,丝毫不希望人类认识它。玛丽从前很天真地预料沥青铀矿的残渣里有含有百分之一的镭,那个估计现在到哪里去了?这种新物质的放射性极强,极少量的镭散布在矿石中,就是一些触目的现象的来源,很容易观察或测量。最困难的,或者说几乎不可能的,乃是离析这极小含量的物质,使它从与它密切混合着的杂质中分离开来。

工作日变成了工作月,工作月变成了工作年,比埃尔和玛丽并没有失掉勇气。这种抵抗他们的材料迷住了他们。他们之间的柔情和他们智力上的热情,把他们结合在一起;他们在这个木板屋里过着“反自然”的生活,他们彼此一样,都是为了过这种生活而降生的。

玛丽后来写道:“感谢这种意外的发现,在这个时期里,我们完全被那展开在我们面前的新领域吸引住了。虽然我们的工作条件带给我们许多困难,但是我们仍然觉得很快乐。我们的时光就在实验室里度过。在我们十分可怜的棚屋里笼罩着极大的宁静;有时候我们来回踱着,一面密切注意着某种实验的进行,一面谈着目前和将来的工作。觉得冷的时候,我们在炉旁喝一杯热茶,就又舒服了。我们在一种独特的专心景况中过日子,像是在梦里一样。

“……我们在实验室里只有很少几个客人。偶尔有几位物理学家或化学家来,或是来看我们的实验,或是来请教比埃尔·居里某些问题,他在物理学的许多分支领域,是很出名的。他们就在黑板前谈话,这种谈话给人留下了清晰的记忆,因为它们是科学兴趣和工作热情的一种提神剂,并不打断思考的进程,也不扰乱平静专注的空气,这是实验室的真正的气氛。”

比埃尔和玛丽有时候离开仪器,平静地闲谈一会儿,他们谈的总是他们所迷恋的镭,说的话由极高深的到极幼雅的,无一不有。

有一天,玛丽像期盼别人已经答应给的玩具的小孩一样,怀着热切的好奇心说:“B我真想知道‘它’会是什么样子,它的相貌如何。比埃尔,在你的想象中,它是什么形状?”

这个物理学家和颜悦色地回答:“我不知道……你可以想到,我希望它有很美丽的颜色。”

……

那天他们工作得很辛苦,照道理这两位学者此刻应该休息了。但是比埃尔和玛丽并不总是照道理行事。他们穿上外衣,告诉居里大夫说他们要出去,就溜走了……他们挽臂步行,话说得很少。沿着这个远离市中心的街区的热闹街道,走过工厂、空地和不讲究的住房。他们到了娄蒙路,穿过院子,比埃尔把钥匙插入锁孔,那扇门嘎嘎地响着(它已经这样响过几千次了),他们走进他们的领域,走进他们的梦境。

(21)玛丽说:“不要点灯!”接着轻轻地笑了笑,再说:“你记得你对我说‘我希望它有很美丽的颜色’的那一天吗?”

(22)几个月以来使比埃尔和玛丽入迷的镭的真相,实际上比他们以前天真地希望着的样子还要可爱。镭不只有“美丽的颜色”,它还自动发光!在这个黑暗的棚屋里没有柜子,这些零星的宝贝装在极小的玻璃容器里,放在钉在墙上的板子或桌子上;它们那些略带蓝色荧光的轮廓闪耀着,悬在夜的黑暗中。

(23)“看哪……看哪!”这个年轻妇人低声说着。

(24)她小心翼翼地走上前去找,找到一张有草垫的椅子,坐下了。在黑暗中,在寂静中,两个人的脸都转向这些微光,转向这射线的神秘来源,转向镭,转向他们的镭!玛丽身体前倾,热切地望着,她此时的姿势,就像一小时前在她睡着了的孩子床头看着孩子一样。

(25)她的伴侣用手轻轻地抚摸她的头发。

(26)她永远记得看荧光的这一晚,永远记得这种神妙世界的奇观。

16.读完了整篇文章,请你用一句话概括文章的主要内容。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.你认为居里夫人能够在艰苦的环境中甘之若饴的最大动力是________________。

18.请根据题意作答。

(1)请分析“她独自一个人就是一家工厂。”这句话独句成段的表达效果。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)请从描写角度赏析第(24)段“玛丽身体前倾,热切地望着,她此时的姿势,就像一小时前在她睡着了的孩子床头看着孩子一样。”这句话。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.请结合文中A、B两个画线句中的任意一个,分析文章引用居里夫人的话有什么妙处?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

练习五:

屠呦呦与青蒿素

①2015年10月5日,从瑞典斯德哥尔摩传来令人振奋的消息:中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔医学奖。理由是她研发出了新型抗疟疾药青蒿素,这种药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。一直不愿意接受采访的屠呦呦通过央视发表自己获奖感言,她说,作为一名科技工作者,获得诺贝尔奖是一项很大的荣誉,但青蒿素获奖是集体攻的成果,是中国科学家集体的荣誉。

②在诺贝尔奖之前,大部分人或许都不知道屠哟哟是何许人,一夜之间她蜚声国内外,而以她为领导的研发小组研制的新型抗疟疾药青蒿素也被大家所熟知。

③屠呦呦1930年12月30日出生于浙江省宁波市。她自幼耳闻目睹中药治病的奇特疗效,把探索中药治病的奥秘作为自己的志向。1951年,屠呦呦如愿考入北京大学医学院药学系,选择了当时一般人缺乏兴趣的生药学专业。在专业课程中,她对植物化学、本草学和植物分类学最感兴趣。大学毕业后,屠呦呦就职于中国中医研究院。那时该院初创,条件艰苦,但屠呦呦克服困难的执着精神是能战胜一切的。她在设备简陋连基本通风设施都没有的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果。其中,研制用于治疗疟疾的药物——青蒿素,是她最杰出的成就。

④疟疾是一种严重危害人类生命健康的世界性流行病。世界卫生组织报告,全世界约数10亿人口生活在疟疾流行区,每年约2亿人患疟疾,百余万人被夺去生命。特别是上世纪60年代初,全球疟疾疫情难以控制。当时正值美越交战,在越美军因疟疾减员80多万人。美国不惜投入,筛选出20多万种化合物,却未找到理想的抗疟新药。继美国之后,英、法、德等国也花费大量人力物力,寻找有效的新结构类型化合物,但一直未能如愿。我国从1964年重新开始对抗疟新药的研究,从中草药中寻求突破是整个工作的主流,但是,通过对数千种中草药的筛选,却没有任何重要发现。在国内外都处于困境的情况下,1969年,39岁的屠呦呦临危受命,出任该项目的科研组长,她领导团队的才干,至今让当年科研组的人们所称道。而屠呦呦研究操作的实践能力则更是令人叹服不已。她从整理历代医籍着手,编辑了以640方中药为主的《抗疟单验方集》。然而筛选的大量样品,对抗疟均无好的苗头。她并不气馁,经过200多种中药的380多个提取物进行筛选,最后将焦点锁定在青蒿上。但大量实验发现,青蒿的抗疟效果并不理想。她又系统查阅文献,特别注意在历代用药经验中提取药物的方法。当她再一次转向古老中国智慧时,东晋名医葛洪《肘后备急方》中称:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”可治“久疟”。琢磨这段记载,她认为很有可能在高温的情况下,青蒿的有效成分被破坏了。于是她改用乙醇冷浸法,所得青蒿提取物对鼠疟的效价显著提高;接着,采用低沸点溶剂提取法,效价更高,而且趋于稳定。终于,在经历了190次失败后,青蒿素诞生了。疟疾,一个肆意摧残人类生命健康的恶魔,被一位中国的女性科学家制服了。

⑤屠呦呦,以百折不挠的拼搏精神在中华科技史上谱写了一部精彩的人生传奇。

⑥“这一医学发展史上的重大发现,每年在全世界,尤其在发展中国家,挽救了数以百万计疟疾患者的生命。在基础生物医学领域,许多重大发现的价值和效益并不在短期内显而易见。但也有少数,它们的诞生对人类健康的改善所起的作用和意义是立竿见影的。由屠呦呦和她的同事们一起研发的抗疟药物青蒿素就是这样一个例子。”这是2011年度拉斯克奖的颁奖词。

⑦2015年的诺贝尔奖虽然有些姗姗来迟,但毕竟是令人庆幸的。当颁奖词的庄严声韵回响在地球上空的时候,各种肤色的人都在向这位耄耋老人表达深深的敬意。

20.这篇传记主要记述了屠呦呦的____和____的事迹。

21.下列对传记有关内容的分析和概括,错误的一项是(

)

A.疟疾是摧残人类生命健康的恶魔,世界上每年有百余万人被它夺去生命。许多国家的科学家都在努力研发制服它的新药物,我国的科学家率先完成了这个任务。

B.在基础生物医学领域,少数重大发现的价值和效益在短期内显而易见,屠呦呦和她的同事们研发的青蒿素就属于这一类。

C.传记第⑦段“各种肤色的人表达敬意”的主要原因是:屠呦呦研发的青蒿素每年在全世界,尤其在发展中国家,挽救了数以百万计疟疾患者的生命。

D.本文在平实的叙述中穿插一些富有文学色彩的描写,增强了文章的生动性和感染力,如对屠呦呦研发青蒿素艰难历程的描写就很细腻生动。

22.第④段告诉我们:屠呦呦获得突破性进展,主要是改进了提取药物的方法。她这样做是从哪里受到的启发?改进的最关键的两种提取药物的方法是什么?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.屠呦呦获得成功的因素有很多,请参考示例,从第③④段中再梳理出一个因素并稍加说明(可以引用原文说明,也可以概括说明)。

示例:志向。屠呦呦自幼耳闻目睹中药治病的奇特疗效,把探索中药治病的奥秘作为自己的志向。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.屠呦呦获得成功的哪一个因素对你触动最大?请就这一因素谈谈你的感受。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案

1.①认真负责②纠正解剖图③求实问理

2.(1)“竟”是“竟然”的意思,出于常情以外。写鲁迅和藤野先生失去了联系,表达了作者深深的愧疚之情。

(2)运用了反语的修辞手法,起到了讽刺日本轻视中国人的作用,表达了作者愤懑不平的心情。

3.原因:在课堂上看电影时,看到中国人那种麻木、不觉醒的精神状态,他认为学医只能医其身体上的痛苦,而不能医其心灵上的疾病,只有拿起笔写文章,才能唤醒国人的不觉醒的意识。

评价:这是鲁迅崇高的精神境界的反映,表现了他总是站在国家与民族利益的高度想问题与做事情,将自己的人生与祖国的民族联系起来,具有极强的爱国精神和民族自尊心。

4.你这孩子,资质不错,学得也很好,现在要半途而废,实在可惜了。唉!人各有志,尊重你的选择吧。

【分析】

1.本题考查概括事件及人物特点。

题空一:根据⑦段“不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正”可以看出藤野先生认真负责。

题空二:根据⑨段“自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画”概括为:纠正解剖图。

题空三:根据 段“他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形”,对于中国女人裹脚,他想了解真正的情况,可以看出藤野先生求实问理的特点。

2.本题考查赏析词句。

(1)考查对词语的赏析。对于词语的赏析,要在把握文章内容的基础上,结合上下文和具体的语句分析作答,注意要做到“词不离句,句不离段”。语句中的“竟”字是“竟然”的意思,表示出乎意料,在常情以外。鲁迅“没有寄过一封信和一张照片”的行为是在自己意料之外的,对于与藤野先生之间失去联系,鲁迅表达了深深的愧疚之情。

(2)赏析句子,限定角度为修辞手法。结合文段内容来看,语句“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿”运用的是反语,模拟日本“爱国青年”的口吻,用两层荒谬的推理,“分数在六十分以上,便不是自己的能力了”,讽刺了日本人对中国人的轻视,表达自己作为弱国国民的辛酸和愤懑不平的心情。

3.第一问:考查内容概括。 段“但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人”, 段“‘万岁!’他们都拍掌欢呼起来”,这是在课堂上看电影时的情景,中国留学生看到中国人作为侦探被日本人枪毙,竟然“拍掌欢呼”,这让鲁迅看到了他们麻木的精神状态。如果思想愚昧、麻木,那么不管四肢如何健全,都是无用的。只有唤醒民众的精神和思想,国家才有未来。正在学医的鲁迅认识到这一点,决定弃医从文,用笔写文章,唤醒国人的不觉醒的意识。

第二问:考查语言表达。鲁迅先生“弃医从文”是他人生的重要转折。这一转变的出发点是唤醒民众,是救国,这是鲁迅崇高的精神境界的反映,也是他作为伟大的思想家的远见。他将自己的人生与祖国的民族命运联系起来,表现了他极强的爱国精神和民族自尊心。因此鲁迅被称为伟大的思想家、革命家。

4.本题考查语言表达。心理描写,要把握住人物在情境中的神情所表现出来的心理变化,猜测其心理活动。根据上文 段“到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台”可知,“他的脸色仿佛有些悲哀”是因为“我”放弃学医,藤野先生感到可惜,“似乎想说话”应该是想说挽留的话。据此进行表达,注意符合人物身份。

示例:怎么突然就放弃不学了呢?学得不错,天分也好,现在放弃不学,半途而废真是可惜了!也许有难言之隐吧。

5.A

6.B

7.D

【分析】

5.本题考查选择恰当语句的能力。要结合语境判断选择。从“这使我在三十多年的军事生活和革命生活中再没感到过困难,没被困难吓倒”“使我从来没感到过劳累”可知,①应填“教给我与困难作斗争的经验”。从“鼓励我以后走上革命的道路”“只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产”可知,②应填“教给我生产的知识和革命的意志”。从“母亲现在离我而去了”可知,③应填“我将永不能再见她一面了”,④应填“这个哀痛是无法补救的”。故选A。

6.B.这四段在前文具体叙述的许多事情的基础上,转而以抒情、议论的笔触来表达自己的怀念之情,没有说明。选项错误;

故选B。

7.

A.“描摹细致生动”不正确;

B.“描摹细致生动”不正确;

C.“清新自然含蓄”不正确;

故选D。

8.

俄;

人物传记(文学传记);

旧制度的叛逆者。

9.

灌;

秘;

赋;

裸裸。

10.

入木三分:在文中是用来形容人的目光深刻、有洞察力。

无可置疑:没有什么可怀疑的。

11.因为眼睛是心灵之窗,透过眼睛可以反映出托尔斯泰丰富的精神世界。

12.引用高尔基的话,运用比喻的修辞手法,夸张地写出了托尔斯泰眼睛敏锐的观察力和内心世界的丰富。

13.运用比喻的修辞手法,既写出了托尔斯泰的作品来自社会生活,又突出了他的作品准确地反映了时代的本质和要求。

14.不矛盾。因为二者是从不同的角度去观察。“可以任意支配整个世界及其知识财富”指的是他目光犀利,能够看清了造成人间种种罪恶的本质,这是从发现问题的角度而言。但是,面对世间的暴政、丑恶、虚伪和苦难,他却无力改变,这是从解决问题的角度而言。能够看清人世间苦难的真相却无力改变,因此,他又是痛苦和不幸的。

15.

比喻

比喻,夸张

排比

【详解】

略

16.通过艾芙·居里的视角形象地描述了居里夫妇发现镭的过程。

17.居里夫人对自己所从事的科学事业的热爱,在科学研究中如痴如醉的心态,对科学研究的浓厚兴趣。

18.(1)单句成段,把玛丽比喻成一加工厂,强调了玛丽的工作量之大、工作强度之大,表现了她的能干与工作之艰辛,体现了她坚韧执着及对科学的热爱,同时也表达了作者对母亲的敬仰和爱慕。(2)运用动作描写,生动形象地写出了居里夫人观察镭的姿势,“前倾”“热切地望着”表现了她对镭的迷恋和珍视。

19.A:引用玛丽自己写过的话,回过了那段艰难的工作过程,增强内容的真实性,表现了居里夫妇不为艰难,百折不挠的精神。B:引用玛丽的话。写出了玛丽对镭充满了好奇与期待。

【分析】

16.

此题考查的是对文章主要内容的概括。面对此类试题,需要通读全文找出文中的主人公、事件的起因、经过、结果。然后将这些信息组织成完整通顺的一句话。通读文章我们,文章中的主要人物是“居里夫妇”,事件:居里夫妇锲而不舍钻研并最终发现镭的全过程。据此整合成句作答即可。

17.

此题考查的是对文章的理解。文中“若是下雨,雨水就以一种令人厌烦的轻柔声音,一滴一滴地落在地上,落在工作台上,落在这两个物理学家标上记号永远不放仪器的地方;若是下霜,就连人都冻僵了,没有方法补救”“玛丽在院子里穿着满是尘污和酸渍的旧工作服,头发被风吹得飘起来,周围的烟刺激着眼睛和咽喉”等句子对居里夫妇的生活环境和实验环境进行了细致的描写,面对如此恶劣的环境,他们却丝毫没有退缩,通过“生活中最美好而且最快乐的几年”“仍然觉得很快乐”等句子我们可以看出是对科学研究的热爱和对科学研究的浓厚兴趣让他们感到快乐。

18.

(1)此题考查的是文章的安排。“她独自一个人就是一家工厂”运用比喻的修辞手法,并且单独成段,这起到了突出强调的作用。“一个人”“一家工厂”对比鲜明,突出强调了玛丽的巨大的工作量,体现了她的顽强执着,这些都源于她对科学研究的迷恋,表达了作为女儿的作者的崇敬之情。

(2)此题考查的是人物描写及其作用。人物描写通常包括外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写、神态描写等,判断起来通常比较容易,可以采用的答题模式是:运用的描写方法+写出的内容+表现的感情。该句采用了动作描写,“玛丽身体前倾,热切地望着”传神地写居里夫人观察镭的姿势,表现了居里夫人对镭发自内心的喜爱。

19.

此题考查的是对文章的理解。文中A处画线句子引用了玛丽的语言,“我们没有钱,没有实验室,而且几乎没有人帮助我们把这件既重要而又困难的工作做好。这像是要由无中创出有来”回顾了自己的科学研究经历,表现了过程的艰辛,同时也从侧面表现了居里夫妇的顽强坚韧。“我可以毫不夸大地说,现在这个时期是我丈夫和我的共同生活中的英勇时期”表现了他们的自豪之情。B处句子中的“它”指的是镭,玛丽此处的语言描写,表现了她对镭的渴望和好奇,从“真想知道”中我们真切地感受到她的这种迫不及待的感情。

20.

立志探索中药治病的奥秘

发明青蒿素的经过

21.D

22.从东晋名医葛洪的有关记载中受到启发;乙醇冷浸法

低沸点溶剂提取法。

23.示例:①源于兴趣理想的动力:自幼耳闻目睹中药治病的奇特疗效,立志探索它的奥秘。选择了当时一般人缺乏兴趣的生药学专业。就职于中国中医研究院。②克服困难的执着精神:屠呦呦在设备简陋连基本通风设施都没有的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果。③选对研究方向,并具有研究操作的实践能力:把从从整理历代医籍着手,四处走访老中医,搜集建院以来的有关群众来信,进行大量实验,最后将焦点锁定在青蒿素上;④临危受命领导团队的才干:39岁的屠呦呦临危受命,出任该项目的科研组长。

24.示例:屠呦呦在设备简陋的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果。说明其心无旁骛。屠呦呦在筛选的大量样品对抗疟均无好的苗头、大量实验发现青蒿的抗疟效果并不理想等情况下,不气馁,坚持研究。在经历了190次失败后,发现了青蒿素。说明其坚持不懈。

【分析】

20.本题考查学生概括传记主要内容的能力。本文分为三部分,第一部分,①②段写屠呦呦因获得诺贝尔奖,被人熟知。第二部分,③段④段写她获得诺贝尔奖的具体原因。③段“她自幼耳闻目睹中药治病的奇特疗效,把探索中药治病的奥秘作为自己的志向”是本段文中心句,可知她的志向是探索中药治病的奥秘。④段以时间为序,写屠呦呦发明青蒿素的经过。第三部分,⑤⑥⑦屠呦呦百折不挠的拼搏精神值得所有人向她表达敬意。

21.A.④段中,“疟疾是一种严重危害人类生命健康的世界性流行病。世界卫生组织报告,全世界约数10亿人口生活在疟疾流行区,每年约2亿人患疟疾,百余万人被夺去生命。”“继美国之后,英、法、德等国也花费大量人力物力,寻找有效的新结构类型化合物,但一直未能如愿。”可知A是正确的;

B.⑥段中“但也有少数,它们的诞生对人类健康的改善所起的作用和意义是立竿见影的。由屠呦呦和她的同事们一起研发的抗疟药物青蒿素就是这样一个例子。”可知B是正确的;

C.⑥段中“这一医学发展史上的重大发现,每年在全世界,尤其在发展中国家,挽救了数以百万计疟疾患者的生命。”可知C是正确的;

D.“对屠呦呦研发青蒿素艰难历程的描写就很细腻生动”中“细腻生动”错误,应为“平实”;

故选D。

22.本题考查学生准确筛选文中重要信息的能力。第④段中,当她再一次转向古老中国智慧时,东晋名医葛洪《肘后备急方》中称:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”可治‘久疟’”

琢磨这段记载,她认为很有可能在高温的情况下,青蒿的有效成分被破坏了。由此可知,屠呦呦是从东晋名医葛洪《肘后备急方》中得到启示。第④段中“于是她改用乙醇冷浸法,所得青蒿提取物对鼠疟的效价显著提高;接着,采用低沸点溶剂提取法,效价更高,而且趋于稳定。”可知,改进的最关键的两种提取药物的方法是乙醇冷浸法和沸点溶剂提取法。

23.本题考查学生分析概括的能力。由③“1951年,屠呦呦如愿考入北京大学医学院药学系,选择了当时一般人缺乏兴趣的生药学专业。在专业课程中,她对植物化学、本草学和植物分类学最感兴趣”,可知兴趣是最好的老师。由③“她在设备简陋连基本通风设施都没有的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果”,可知执着能战胜一切。由④“在国内外都处于困境的情况下,1969年,39岁的屠呦呦临危受命,出任该项目的科研组长,她领导团队的才干,至今让当年科研组的人们所称”,可知唯有担当,方显赤诚。由④“她并不气馁,经过200多种中药的380多个提取物进行筛选,最后将焦点锁定在青蒿上”,可知毫不气馁更显英雄本色。由④“终于,在经历了190次失败后,青蒿素诞生了”,可知不惧失败,善于总结,方能成功。

24.本题考查学生阅读感悟的能力。由①“她说,作为一名科技工作者,获得诺贝尔奖是一项很大的荣誉,但青蒿素获奖是集体攻的成果,是中国科学家集体的荣誉,”可知谦虚低调,彰显的是人格的魅力。由③“1951年,屠呦呦如愿考入北京大学医学院药学系,选择了当时一般人缺乏兴趣的生药学专业。在专业课程中,她对植物化学、本草学和植物分类学最感兴趣”,可知兴趣是最好的老师。由③“她在设备简陋连基本通风设施都没有的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果”,可知执着能战胜一切。由④“在国内外都处于困境的情况下,1969年,39岁的屠呦呦临危受命,出任该项目的科研组长,她领导团队的才干,至今让当年科研组的人们所称”,可知唯有担当,方显赤诚。由④“她并不气馁,经过200多种中药的380多个提取物进行筛选,最后将焦点锁定在青蒿上”,可知毫不气馁更显英雄本色。由④“终于,在经历了190次失败后,青蒿素诞生了”,可知不惧失败,善于总结,方能成功。由⑤“屠呦呦,以百折不挠的拼搏精神在中华科技史上谱写了一部精彩的人生传奇”,可知只有不断拼搏,才能书写人生传奇。然后以此为据,再谈自己的感受。

姓名:_____________

班级:_____________

学校:______________

练习一:

藤野先生(节选)

鲁迅

①……解剖学是两个教授分任的。最初是骨学。其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:

②“我就是叫作藤野严九郎的……”

……

③过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了。到得研究室,见他坐在人骨和许多单独的头骨中间,——他其时正在研究着头骨,后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。

④“我的讲义,你能抄下来么?”他问。

⑤“可以抄一点。”

⑥“拿来我看!”

⑦我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学、血管学、神经学。

⑧可惜我那时太不用功,有时也很任性。还记得有一回藤野先生将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼的说道:

⑨“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

⑩但是我还不服气,口头答应着,心里却想道:

“图还是我画的不错;至于实在的情形,我心里自然记得的。”

学年试验完毕之后,我便到东京玩了一夏天,秋初再回学校,成绩早已发表了,同学一百余人之中,我在中间,不过是没有落第。这回藤野先生所担任的功课,是解剖实习和局部解剖学。

解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,很高兴地,仍用了极有抑扬的声调对我说道:

“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事。”

但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形,还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在60分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——鸣呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。

“我想去学生物学,先生教给我的学问,也还有用的。”其实我并没有决意要学生物学,因为看得他有些凄然,便说了一个慰安他的谎话。

“为医学而教的解剖学之类,怕于生物学也没有什么大帮助。”他叹息说。

将走的前几天,他叫我到他家里去,交给我一张照相,后面写着两个字道:“惜别”,还说希望将我的也送他。但我这时适值没有照相了;他便叮嘱我将来照了寄给他,并且时时通信告诉他此后的状况。

我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来,是一去之后,杳无消息了。

但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸7年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中警见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

1.下表是“我”与藤野先生交往的四个典型事例,请梳理全文,完成下表。

典型事例

添改讲义

②

关心解剖实习

了解女人裹脚

先生品质

①

严格要求

热情诚恳

③

2.按要求赏析下列词句。

(1)所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。(赏析加点词语)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。(从修辞手法角度)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.阅读选文 至 段,请你试对鲁迅先生“弃医从文”的原因加以概述与评论。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.“他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。”请根据文中这段描写,描摩一下藤野先生的心理,用第一人称写下来。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

练习二:

我应该感谢母亲,她①。我在家庭中已经饱尝艰苦,这使我在三十多年的军事生活和革命生活中再没感到过困难,没被困难吓倒。母亲又给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯,使我从来没感到过劳累。

我应该感谢母亲,她②,鼓励我以后走上革命的道路。在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。

母亲现在离我而去了,③,④。母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。这是我能做到的,一定能做到的。

愿母亲在地下安息!

5.选文中有四处空出来的句子,依次填入,顺序正确的一项(

)

A.①教给我与困难作斗争的经验

②教给我生产的知识和革命的意志

③我将永不能再见她一面了

④这个哀痛是无法补救的

B.①教给我生产的知识和革命的意志

②教给我与困难作斗争的经验

③我将永不能再见她一面了

④这个哀痛是无法补救的

C.①教给我与困难作斗争的经验

②教给我生产的知识和革命的意志

③这个哀痛是无法补救的

④我将永不能再见她一面了

D.①教给我生产的知识和革命的意志

②教给我与困难作斗争的经验

③这个哀痛是无法补救的

④我将永不能再见她一面了

6.对文段内容理解及赏析有误的一项是(

)

A.第一段和第二段是两个并列的段落,是在前文的回忆中自然引发出的感情。

B.这四段在前文具体叙述的许多事情的基础上,转而以抒情、议论、说明的笔触来表达自己的怀念。

C.后两段抒写母亲离我而去所带来的哀痛和自己报答母亲深恩的决心。

D.“在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。”这一句议论,呼应前文的记叙——母亲教我生产的知识,同情革命、支持革命,让我养成革命的意志,是我感谢母亲的重要原因。

7.这两段文字的语言特点是(

)

A.准确简炼、清浅平实、用词严谨、描摹细致生动。

B.说理透彻、论证严密、朴素平实、描摹细致生动。

C.抒情自然、感染力强、深入人心、清新自然含蓄。

D.朴素平实、明白如话、感情深沉、极能打动读者。

练习三:

列夫 托尔斯泰

①突然,客人惊奇地屏住了呼吸,只见面前的小个子那对浓似guàn(

)木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光,虽然每个见过托尔斯泰的人都谈过这种犀利目光,但再好的图片都没法加以反映。这道目光就像一把成锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。令你无法动弹,无法躲避。仿佛被催眠术控制住了,你只好乖乖地忍受这种目光的探寻,任何掩饰都抵挡不住。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。在这种入木三分的审视之下,谁都没法遮遮掩掩。——对此,屠格涅夫和高尔基等上百个人都作过无可置疑的描述。

②这种穿透心灵的审视仪仅持续了一秒钟,接着便刀剑入鞘,代之以柔和的目光与和蔼的笑容。虽然嘴角紧闭,没有变化,但那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色,罩上阴云,顿生凄凉,显得麻木不仁,神mì(

)莫测。它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像x射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。这是出现人类面部最富感情的一对眼睛。可以抒发各种各样的感情。高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

③亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。此人所具有的天fù(

)统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀斯妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。托尔斯泰面部的其他部件胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。再小的事物,借助这对眼睛都能看得清清楚楚,像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处。这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上帝;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无,这种虚无犹如蛇发女怪那样,看到她的人就会变成石头。在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。眼皮刚一睁开,这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤luǒluǒ(

)的真相来。当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

④具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。

8.文学常识填空。

列夫·托尔斯泰19世纪中期_____国批判现实主义作家,本文的文学体裁是___________,第8自然段中“当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人”表明了作者是________________________________。

9.根据文中上下句的语境,根据下面的拼音写汉字。

①guàn

(_______)木;②神mì

(_______);③天fù

(_______);④赤luǒluǒ(_______)。

10.解释加点词语在文中的含义。

入木三分_________________________________________________________;

无可置疑_________________________________________________________。

11.本文描写托尔斯泰,为什么重点描写他的眼睛?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.从修辞手法的角度分析下面句子的表达效果。

高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:‘托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.如何理解第8段中“……这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。”这句话?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.课文第9自然段一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?谈谈你的理解。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.写出下面句子所使用的修辞手法。

(1)他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡子难以看清他的内心世界。

(_______)

(2)托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那天父般的犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。(_______)

(3)而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们……它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。(_______)

练习四:

美丽的颜色

艾芙·居里

①玛丽·斯可罗多夫斯卡的学生生活中最愉快的时期,是在顶楼里度过的;玛丽·居里现在又要在一个残破的小屋里,尝到新的极大的快乐了。这是一种奇异的新的开始,这种艰苦而且微妙的快乐(无疑地在玛丽以前没有一个女人体验过),两次都挑选了最简陋的布景。

②娄蒙路的棚屋,可以说是不舒服的典型。在夏天,因为棚顶是玻璃的,棚屋里面燥热得像温室。在冬天,简直不知道是应该希望下霜还是应该希望下雨。若是下雨,雨水就以一种令人厌烦的轻柔声音,一滴一滴地落在地上,落在工作台上,落在这两个物理学家标上记号永远不放仪器的地方;若是下霜,就连人都冻僵了,没有方法补救。那个炉子即使把它烧到炽热的程度,也令人完全失望。走到差不多可以碰着它的地方,才能感受一点儿暖气,可是离开一步,立刻就回到寒带去了。

③然而,玛丽和比埃尔更要习惯忍受室外的严寒。他们炼制沥青铀矿的设备极其简陋,由于没有把有害气体排出去的“通风罩”,炼制的大部分工作就必须在院子的露天地里进行。每逢骤雨猝至,这两位物理学家就匆忙把设备搬进棚屋,大开着门窗让空气流通,以便继续工作,而不至于因烟窒息。

④这种极特殊的治疗结核症的方法,玛丽多半没有对佛提埃大夫吹嘘过!

⑤A后来她写过这样一段话:“我们没有钱,没有实验室,而且几乎没有人帮助我们把这件既重要而又困难的工作做好。这像是要由无中创出有来。假如我过学生生活的几年是卡西密尔·德卢近基从前说的‘我的姨妹一生中的英勇岁月’,我可以毫不夸大地说,现在这个时期是我丈夫和我的共同生活中的英勇时期。”

⑥“……然而我们生活中最美好而且最快乐的几年,还是在这个简陋的旧棚屋中度过的,我们把精力完全用在工作上。我常常就在那里做我们吃的饭,以便某种特别重要的工序不至于中断。有时候我整天用差不多和我一般高的铁条,搅动一大堆沸腾着的东西。到了晚上,简直是筋疲力尽。”

⑦由1898年至1902年,居里先生和夫人就是在这种条件之下工作的。

⑧第一年里,他们共同从事镭和钋的化学离析工作,并且研究他们所得到的活性产物的放射性。不久,他们认为分工的效率比较高,比埃尔便试着确定镭的特性,以求熟悉这种新金属。玛丽继续炼制,提取纯镭盐。

⑨在这种分工中,玛丽选了“男子的职务”,做的是壮工的工作。她的丈夫在棚屋里专心做细致的实验。玛丽在院子里穿着满是尘污和酸渍的旧工作服,头发被风吹得飘起来,周围的烟刺激着眼睛和咽喉。

⑩地独自一个人就是一家工厂。

她写道:“我一次炼制20公斤材料,结果是棚屋里放满了装着沉淀物和溶液的大瓶子。搬运容器,移注溶液,连续几小时搅动熔化锅里沸腾着的材料,这真是一种极累人的工作。”

但是镭要保持它的神秘性,丝毫不希望人类认识它。玛丽从前很天真地预料沥青铀矿的残渣里有含有百分之一的镭,那个估计现在到哪里去了?这种新物质的放射性极强,极少量的镭散布在矿石中,就是一些触目的现象的来源,很容易观察或测量。最困难的,或者说几乎不可能的,乃是离析这极小含量的物质,使它从与它密切混合着的杂质中分离开来。

工作日变成了工作月,工作月变成了工作年,比埃尔和玛丽并没有失掉勇气。这种抵抗他们的材料迷住了他们。他们之间的柔情和他们智力上的热情,把他们结合在一起;他们在这个木板屋里过着“反自然”的生活,他们彼此一样,都是为了过这种生活而降生的。

玛丽后来写道:“感谢这种意外的发现,在这个时期里,我们完全被那展开在我们面前的新领域吸引住了。虽然我们的工作条件带给我们许多困难,但是我们仍然觉得很快乐。我们的时光就在实验室里度过。在我们十分可怜的棚屋里笼罩着极大的宁静;有时候我们来回踱着,一面密切注意着某种实验的进行,一面谈着目前和将来的工作。觉得冷的时候,我们在炉旁喝一杯热茶,就又舒服了。我们在一种独特的专心景况中过日子,像是在梦里一样。

“……我们在实验室里只有很少几个客人。偶尔有几位物理学家或化学家来,或是来看我们的实验,或是来请教比埃尔·居里某些问题,他在物理学的许多分支领域,是很出名的。他们就在黑板前谈话,这种谈话给人留下了清晰的记忆,因为它们是科学兴趣和工作热情的一种提神剂,并不打断思考的进程,也不扰乱平静专注的空气,这是实验室的真正的气氛。”

比埃尔和玛丽有时候离开仪器,平静地闲谈一会儿,他们谈的总是他们所迷恋的镭,说的话由极高深的到极幼雅的,无一不有。

有一天,玛丽像期盼别人已经答应给的玩具的小孩一样,怀着热切的好奇心说:“B我真想知道‘它’会是什么样子,它的相貌如何。比埃尔,在你的想象中,它是什么形状?”

这个物理学家和颜悦色地回答:“我不知道……你可以想到,我希望它有很美丽的颜色。”

……

那天他们工作得很辛苦,照道理这两位学者此刻应该休息了。但是比埃尔和玛丽并不总是照道理行事。他们穿上外衣,告诉居里大夫说他们要出去,就溜走了……他们挽臂步行,话说得很少。沿着这个远离市中心的街区的热闹街道,走过工厂、空地和不讲究的住房。他们到了娄蒙路,穿过院子,比埃尔把钥匙插入锁孔,那扇门嘎嘎地响着(它已经这样响过几千次了),他们走进他们的领域,走进他们的梦境。

(21)玛丽说:“不要点灯!”接着轻轻地笑了笑,再说:“你记得你对我说‘我希望它有很美丽的颜色’的那一天吗?”

(22)几个月以来使比埃尔和玛丽入迷的镭的真相,实际上比他们以前天真地希望着的样子还要可爱。镭不只有“美丽的颜色”,它还自动发光!在这个黑暗的棚屋里没有柜子,这些零星的宝贝装在极小的玻璃容器里,放在钉在墙上的板子或桌子上;它们那些略带蓝色荧光的轮廓闪耀着,悬在夜的黑暗中。

(23)“看哪……看哪!”这个年轻妇人低声说着。

(24)她小心翼翼地走上前去找,找到一张有草垫的椅子,坐下了。在黑暗中,在寂静中,两个人的脸都转向这些微光,转向这射线的神秘来源,转向镭,转向他们的镭!玛丽身体前倾,热切地望着,她此时的姿势,就像一小时前在她睡着了的孩子床头看着孩子一样。

(25)她的伴侣用手轻轻地抚摸她的头发。

(26)她永远记得看荧光的这一晚,永远记得这种神妙世界的奇观。

16.读完了整篇文章,请你用一句话概括文章的主要内容。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.你认为居里夫人能够在艰苦的环境中甘之若饴的最大动力是________________。

18.请根据题意作答。

(1)请分析“她独自一个人就是一家工厂。”这句话独句成段的表达效果。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)请从描写角度赏析第(24)段“玛丽身体前倾,热切地望着,她此时的姿势,就像一小时前在她睡着了的孩子床头看着孩子一样。”这句话。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.请结合文中A、B两个画线句中的任意一个,分析文章引用居里夫人的话有什么妙处?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

练习五:

屠呦呦与青蒿素

①2015年10月5日,从瑞典斯德哥尔摩传来令人振奋的消息:中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔医学奖。理由是她研发出了新型抗疟疾药青蒿素,这种药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。一直不愿意接受采访的屠呦呦通过央视发表自己获奖感言,她说,作为一名科技工作者,获得诺贝尔奖是一项很大的荣誉,但青蒿素获奖是集体攻的成果,是中国科学家集体的荣誉。

②在诺贝尔奖之前,大部分人或许都不知道屠哟哟是何许人,一夜之间她蜚声国内外,而以她为领导的研发小组研制的新型抗疟疾药青蒿素也被大家所熟知。

③屠呦呦1930年12月30日出生于浙江省宁波市。她自幼耳闻目睹中药治病的奇特疗效,把探索中药治病的奥秘作为自己的志向。1951年,屠呦呦如愿考入北京大学医学院药学系,选择了当时一般人缺乏兴趣的生药学专业。在专业课程中,她对植物化学、本草学和植物分类学最感兴趣。大学毕业后,屠呦呦就职于中国中医研究院。那时该院初创,条件艰苦,但屠呦呦克服困难的执着精神是能战胜一切的。她在设备简陋连基本通风设施都没有的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果。其中,研制用于治疗疟疾的药物——青蒿素,是她最杰出的成就。

④疟疾是一种严重危害人类生命健康的世界性流行病。世界卫生组织报告,全世界约数10亿人口生活在疟疾流行区,每年约2亿人患疟疾,百余万人被夺去生命。特别是上世纪60年代初,全球疟疾疫情难以控制。当时正值美越交战,在越美军因疟疾减员80多万人。美国不惜投入,筛选出20多万种化合物,却未找到理想的抗疟新药。继美国之后,英、法、德等国也花费大量人力物力,寻找有效的新结构类型化合物,但一直未能如愿。我国从1964年重新开始对抗疟新药的研究,从中草药中寻求突破是整个工作的主流,但是,通过对数千种中草药的筛选,却没有任何重要发现。在国内外都处于困境的情况下,1969年,39岁的屠呦呦临危受命,出任该项目的科研组长,她领导团队的才干,至今让当年科研组的人们所称道。而屠呦呦研究操作的实践能力则更是令人叹服不已。她从整理历代医籍着手,编辑了以640方中药为主的《抗疟单验方集》。然而筛选的大量样品,对抗疟均无好的苗头。她并不气馁,经过200多种中药的380多个提取物进行筛选,最后将焦点锁定在青蒿上。但大量实验发现,青蒿的抗疟效果并不理想。她又系统查阅文献,特别注意在历代用药经验中提取药物的方法。当她再一次转向古老中国智慧时,东晋名医葛洪《肘后备急方》中称:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”可治“久疟”。琢磨这段记载,她认为很有可能在高温的情况下,青蒿的有效成分被破坏了。于是她改用乙醇冷浸法,所得青蒿提取物对鼠疟的效价显著提高;接着,采用低沸点溶剂提取法,效价更高,而且趋于稳定。终于,在经历了190次失败后,青蒿素诞生了。疟疾,一个肆意摧残人类生命健康的恶魔,被一位中国的女性科学家制服了。

⑤屠呦呦,以百折不挠的拼搏精神在中华科技史上谱写了一部精彩的人生传奇。

⑥“这一医学发展史上的重大发现,每年在全世界,尤其在发展中国家,挽救了数以百万计疟疾患者的生命。在基础生物医学领域,许多重大发现的价值和效益并不在短期内显而易见。但也有少数,它们的诞生对人类健康的改善所起的作用和意义是立竿见影的。由屠呦呦和她的同事们一起研发的抗疟药物青蒿素就是这样一个例子。”这是2011年度拉斯克奖的颁奖词。

⑦2015年的诺贝尔奖虽然有些姗姗来迟,但毕竟是令人庆幸的。当颁奖词的庄严声韵回响在地球上空的时候,各种肤色的人都在向这位耄耋老人表达深深的敬意。

20.这篇传记主要记述了屠呦呦的____和____的事迹。

21.下列对传记有关内容的分析和概括,错误的一项是(

)

A.疟疾是摧残人类生命健康的恶魔,世界上每年有百余万人被它夺去生命。许多国家的科学家都在努力研发制服它的新药物,我国的科学家率先完成了这个任务。

B.在基础生物医学领域,少数重大发现的价值和效益在短期内显而易见,屠呦呦和她的同事们研发的青蒿素就属于这一类。

C.传记第⑦段“各种肤色的人表达敬意”的主要原因是:屠呦呦研发的青蒿素每年在全世界,尤其在发展中国家,挽救了数以百万计疟疾患者的生命。

D.本文在平实的叙述中穿插一些富有文学色彩的描写,增强了文章的生动性和感染力,如对屠呦呦研发青蒿素艰难历程的描写就很细腻生动。

22.第④段告诉我们:屠呦呦获得突破性进展,主要是改进了提取药物的方法。她这样做是从哪里受到的启发?改进的最关键的两种提取药物的方法是什么?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.屠呦呦获得成功的因素有很多,请参考示例,从第③④段中再梳理出一个因素并稍加说明(可以引用原文说明,也可以概括说明)。

示例:志向。屠呦呦自幼耳闻目睹中药治病的奇特疗效,把探索中药治病的奥秘作为自己的志向。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.屠呦呦获得成功的哪一个因素对你触动最大?请就这一因素谈谈你的感受。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案

1.①认真负责②纠正解剖图③求实问理

2.(1)“竟”是“竟然”的意思,出于常情以外。写鲁迅和藤野先生失去了联系,表达了作者深深的愧疚之情。

(2)运用了反语的修辞手法,起到了讽刺日本轻视中国人的作用,表达了作者愤懑不平的心情。

3.原因:在课堂上看电影时,看到中国人那种麻木、不觉醒的精神状态,他认为学医只能医其身体上的痛苦,而不能医其心灵上的疾病,只有拿起笔写文章,才能唤醒国人的不觉醒的意识。

评价:这是鲁迅崇高的精神境界的反映,表现了他总是站在国家与民族利益的高度想问题与做事情,将自己的人生与祖国的民族联系起来,具有极强的爱国精神和民族自尊心。

4.你这孩子,资质不错,学得也很好,现在要半途而废,实在可惜了。唉!人各有志,尊重你的选择吧。

【分析】

1.本题考查概括事件及人物特点。

题空一:根据⑦段“不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正”可以看出藤野先生认真负责。

题空二:根据⑨段“自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画”概括为:纠正解剖图。

题空三:根据 段“他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形”,对于中国女人裹脚,他想了解真正的情况,可以看出藤野先生求实问理的特点。

2.本题考查赏析词句。

(1)考查对词语的赏析。对于词语的赏析,要在把握文章内容的基础上,结合上下文和具体的语句分析作答,注意要做到“词不离句,句不离段”。语句中的“竟”字是“竟然”的意思,表示出乎意料,在常情以外。鲁迅“没有寄过一封信和一张照片”的行为是在自己意料之外的,对于与藤野先生之间失去联系,鲁迅表达了深深的愧疚之情。

(2)赏析句子,限定角度为修辞手法。结合文段内容来看,语句“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿”运用的是反语,模拟日本“爱国青年”的口吻,用两层荒谬的推理,“分数在六十分以上,便不是自己的能力了”,讽刺了日本人对中国人的轻视,表达自己作为弱国国民的辛酸和愤懑不平的心情。

3.第一问:考查内容概括。 段“但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人”, 段“‘万岁!’他们都拍掌欢呼起来”,这是在课堂上看电影时的情景,中国留学生看到中国人作为侦探被日本人枪毙,竟然“拍掌欢呼”,这让鲁迅看到了他们麻木的精神状态。如果思想愚昧、麻木,那么不管四肢如何健全,都是无用的。只有唤醒民众的精神和思想,国家才有未来。正在学医的鲁迅认识到这一点,决定弃医从文,用笔写文章,唤醒国人的不觉醒的意识。

第二问:考查语言表达。鲁迅先生“弃医从文”是他人生的重要转折。这一转变的出发点是唤醒民众,是救国,这是鲁迅崇高的精神境界的反映,也是他作为伟大的思想家的远见。他将自己的人生与祖国的民族命运联系起来,表现了他极强的爱国精神和民族自尊心。因此鲁迅被称为伟大的思想家、革命家。

4.本题考查语言表达。心理描写,要把握住人物在情境中的神情所表现出来的心理变化,猜测其心理活动。根据上文 段“到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台”可知,“他的脸色仿佛有些悲哀”是因为“我”放弃学医,藤野先生感到可惜,“似乎想说话”应该是想说挽留的话。据此进行表达,注意符合人物身份。

示例:怎么突然就放弃不学了呢?学得不错,天分也好,现在放弃不学,半途而废真是可惜了!也许有难言之隐吧。

5.A

6.B

7.D

【分析】

5.本题考查选择恰当语句的能力。要结合语境判断选择。从“这使我在三十多年的军事生活和革命生活中再没感到过困难,没被困难吓倒”“使我从来没感到过劳累”可知,①应填“教给我与困难作斗争的经验”。从“鼓励我以后走上革命的道路”“只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产”可知,②应填“教给我生产的知识和革命的意志”。从“母亲现在离我而去了”可知,③应填“我将永不能再见她一面了”,④应填“这个哀痛是无法补救的”。故选A。

6.B.这四段在前文具体叙述的许多事情的基础上,转而以抒情、议论的笔触来表达自己的怀念之情,没有说明。选项错误;

故选B。

7.

A.“描摹细致生动”不正确;

B.“描摹细致生动”不正确;

C.“清新自然含蓄”不正确;

故选D。

8.

俄;

人物传记(文学传记);

旧制度的叛逆者。

9.

灌;

秘;

赋;

裸裸。

10.

入木三分:在文中是用来形容人的目光深刻、有洞察力。

无可置疑:没有什么可怀疑的。

11.因为眼睛是心灵之窗,透过眼睛可以反映出托尔斯泰丰富的精神世界。

12.引用高尔基的话,运用比喻的修辞手法,夸张地写出了托尔斯泰眼睛敏锐的观察力和内心世界的丰富。

13.运用比喻的修辞手法,既写出了托尔斯泰的作品来自社会生活,又突出了他的作品准确地反映了时代的本质和要求。

14.不矛盾。因为二者是从不同的角度去观察。“可以任意支配整个世界及其知识财富”指的是他目光犀利,能够看清了造成人间种种罪恶的本质,这是从发现问题的角度而言。但是,面对世间的暴政、丑恶、虚伪和苦难,他却无力改变,这是从解决问题的角度而言。能够看清人世间苦难的真相却无力改变,因此,他又是痛苦和不幸的。

15.

比喻

比喻,夸张

排比

【详解】

略

16.通过艾芙·居里的视角形象地描述了居里夫妇发现镭的过程。

17.居里夫人对自己所从事的科学事业的热爱,在科学研究中如痴如醉的心态,对科学研究的浓厚兴趣。

18.(1)单句成段,把玛丽比喻成一加工厂,强调了玛丽的工作量之大、工作强度之大,表现了她的能干与工作之艰辛,体现了她坚韧执着及对科学的热爱,同时也表达了作者对母亲的敬仰和爱慕。(2)运用动作描写,生动形象地写出了居里夫人观察镭的姿势,“前倾”“热切地望着”表现了她对镭的迷恋和珍视。

19.A:引用玛丽自己写过的话,回过了那段艰难的工作过程,增强内容的真实性,表现了居里夫妇不为艰难,百折不挠的精神。B:引用玛丽的话。写出了玛丽对镭充满了好奇与期待。

【分析】

16.

此题考查的是对文章主要内容的概括。面对此类试题,需要通读全文找出文中的主人公、事件的起因、经过、结果。然后将这些信息组织成完整通顺的一句话。通读文章我们,文章中的主要人物是“居里夫妇”,事件:居里夫妇锲而不舍钻研并最终发现镭的全过程。据此整合成句作答即可。

17.

此题考查的是对文章的理解。文中“若是下雨,雨水就以一种令人厌烦的轻柔声音,一滴一滴地落在地上,落在工作台上,落在这两个物理学家标上记号永远不放仪器的地方;若是下霜,就连人都冻僵了,没有方法补救”“玛丽在院子里穿着满是尘污和酸渍的旧工作服,头发被风吹得飘起来,周围的烟刺激着眼睛和咽喉”等句子对居里夫妇的生活环境和实验环境进行了细致的描写,面对如此恶劣的环境,他们却丝毫没有退缩,通过“生活中最美好而且最快乐的几年”“仍然觉得很快乐”等句子我们可以看出是对科学研究的热爱和对科学研究的浓厚兴趣让他们感到快乐。

18.

(1)此题考查的是文章的安排。“她独自一个人就是一家工厂”运用比喻的修辞手法,并且单独成段,这起到了突出强调的作用。“一个人”“一家工厂”对比鲜明,突出强调了玛丽的巨大的工作量,体现了她的顽强执着,这些都源于她对科学研究的迷恋,表达了作为女儿的作者的崇敬之情。

(2)此题考查的是人物描写及其作用。人物描写通常包括外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写、神态描写等,判断起来通常比较容易,可以采用的答题模式是:运用的描写方法+写出的内容+表现的感情。该句采用了动作描写,“玛丽身体前倾,热切地望着”传神地写居里夫人观察镭的姿势,表现了居里夫人对镭发自内心的喜爱。

19.

此题考查的是对文章的理解。文中A处画线句子引用了玛丽的语言,“我们没有钱,没有实验室,而且几乎没有人帮助我们把这件既重要而又困难的工作做好。这像是要由无中创出有来”回顾了自己的科学研究经历,表现了过程的艰辛,同时也从侧面表现了居里夫妇的顽强坚韧。“我可以毫不夸大地说,现在这个时期是我丈夫和我的共同生活中的英勇时期”表现了他们的自豪之情。B处句子中的“它”指的是镭,玛丽此处的语言描写,表现了她对镭的渴望和好奇,从“真想知道”中我们真切地感受到她的这种迫不及待的感情。

20.

立志探索中药治病的奥秘

发明青蒿素的经过

21.D

22.从东晋名医葛洪的有关记载中受到启发;乙醇冷浸法

低沸点溶剂提取法。

23.示例:①源于兴趣理想的动力:自幼耳闻目睹中药治病的奇特疗效,立志探索它的奥秘。选择了当时一般人缺乏兴趣的生药学专业。就职于中国中医研究院。②克服困难的执着精神:屠呦呦在设备简陋连基本通风设施都没有的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果。③选对研究方向,并具有研究操作的实践能力:把从从整理历代医籍着手,四处走访老中医,搜集建院以来的有关群众来信,进行大量实验,最后将焦点锁定在青蒿素上;④临危受命领导团队的才干:39岁的屠呦呦临危受命,出任该项目的科研组长。

24.示例:屠呦呦在设备简陋的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果。说明其心无旁骛。屠呦呦在筛选的大量样品对抗疟均无好的苗头、大量实验发现青蒿的抗疟效果并不理想等情况下,不气馁,坚持研究。在经历了190次失败后,发现了青蒿素。说明其坚持不懈。

【分析】

20.本题考查学生概括传记主要内容的能力。本文分为三部分,第一部分,①②段写屠呦呦因获得诺贝尔奖,被人熟知。第二部分,③段④段写她获得诺贝尔奖的具体原因。③段“她自幼耳闻目睹中药治病的奇特疗效,把探索中药治病的奥秘作为自己的志向”是本段文中心句,可知她的志向是探索中药治病的奥秘。④段以时间为序,写屠呦呦发明青蒿素的经过。第三部分,⑤⑥⑦屠呦呦百折不挠的拼搏精神值得所有人向她表达敬意。

21.A.④段中,“疟疾是一种严重危害人类生命健康的世界性流行病。世界卫生组织报告,全世界约数10亿人口生活在疟疾流行区,每年约2亿人患疟疾,百余万人被夺去生命。”“继美国之后,英、法、德等国也花费大量人力物力,寻找有效的新结构类型化合物,但一直未能如愿。”可知A是正确的;

B.⑥段中“但也有少数,它们的诞生对人类健康的改善所起的作用和意义是立竿见影的。由屠呦呦和她的同事们一起研发的抗疟药物青蒿素就是这样一个例子。”可知B是正确的;

C.⑥段中“这一医学发展史上的重大发现,每年在全世界,尤其在发展中国家,挽救了数以百万计疟疾患者的生命。”可知C是正确的;

D.“对屠呦呦研发青蒿素艰难历程的描写就很细腻生动”中“细腻生动”错误,应为“平实”;

故选D。

22.本题考查学生准确筛选文中重要信息的能力。第④段中,当她再一次转向古老中国智慧时,东晋名医葛洪《肘后备急方》中称:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”可治‘久疟’”

琢磨这段记载,她认为很有可能在高温的情况下,青蒿的有效成分被破坏了。由此可知,屠呦呦是从东晋名医葛洪《肘后备急方》中得到启示。第④段中“于是她改用乙醇冷浸法,所得青蒿提取物对鼠疟的效价显著提高;接着,采用低沸点溶剂提取法,效价更高,而且趋于稳定。”可知,改进的最关键的两种提取药物的方法是乙醇冷浸法和沸点溶剂提取法。

23.本题考查学生分析概括的能力。由③“1951年,屠呦呦如愿考入北京大学医学院药学系,选择了当时一般人缺乏兴趣的生药学专业。在专业课程中,她对植物化学、本草学和植物分类学最感兴趣”,可知兴趣是最好的老师。由③“她在设备简陋连基本通风设施都没有的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果”,可知执着能战胜一切。由④“在国内外都处于困境的情况下,1969年,39岁的屠呦呦临危受命,出任该项目的科研组长,她领导团队的才干,至今让当年科研组的人们所称”,可知唯有担当,方显赤诚。由④“她并不气馁,经过200多种中药的380多个提取物进行筛选,最后将焦点锁定在青蒿上”,可知毫不气馁更显英雄本色。由④“终于,在经历了190次失败后,青蒿素诞生了”,可知不惧失败,善于总结,方能成功。

24.本题考查学生阅读感悟的能力。由①“她说,作为一名科技工作者,获得诺贝尔奖是一项很大的荣誉,但青蒿素获奖是集体攻的成果,是中国科学家集体的荣誉,”可知谦虚低调,彰显的是人格的魅力。由③“1951年,屠呦呦如愿考入北京大学医学院药学系,选择了当时一般人缺乏兴趣的生药学专业。在专业课程中,她对植物化学、本草学和植物分类学最感兴趣”,可知兴趣是最好的老师。由③“她在设备简陋连基本通风设施都没有的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果”,可知执着能战胜一切。由④“在国内外都处于困境的情况下,1969年,39岁的屠呦呦临危受命,出任该项目的科研组长,她领导团队的才干,至今让当年科研组的人们所称”,可知唯有担当,方显赤诚。由④“她并不气馁,经过200多种中药的380多个提取物进行筛选,最后将焦点锁定在青蒿上”,可知毫不气馁更显英雄本色。由④“终于,在经历了190次失败后,青蒿素诞生了”,可知不惧失败,善于总结,方能成功。由⑤“屠呦呦,以百折不挠的拼搏精神在中华科技史上谱写了一部精彩的人生传奇”,可知只有不断拼搏,才能书写人生传奇。然后以此为据,再谈自己的感受。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读