部编版语文八年级上册背影教学设计

图片预览

文档简介

《背影》教学设计

一、新课导入,引共鸣

多媒体播放歌曲《父亲》,并设计导语:“总是向你索取,却不曾说谢谢你,直到长大以后,才懂得你不容易……”父爱如山,父爱无言。父爱是一缕冬天里温暖的阳光,驱赶我们心灵中的寒;父爱是一把遮风挡雨的伞,总是在生活遭遇阴霾时出现。朱自清读懂了父爱,终以泪释怀。(板书题目)

1.出示教学目标

⑴感知文章内容,理清文章线索。

⑵理解关键语句、学习人物写法。

⑶体会父子情深,懂得理解亲情。

2.检查预习情况

(1)作者简介

找学生分享课下搜集的资料,其他同学相互补充。出示幻灯片展示作者简介:

朱自清(1898年11月22日—1948年8月12日),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。原籍浙江绍兴,出生于江苏省东海县,后随父定居扬州。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。晚年积极参加反帝民主运动。他的散文,结构严谨,笔触细致,不论写景抒情,均能通过细密观察或深入体味,抒发自己的真挚感情,具有浓厚的诗情画意。主要作品有《毁灭》、《踪迹》、《背影》、《荷塘月色》等。

(2)随机抽查学生读本课重点字词,其他同学纠正。

二、宏观看篇,理结构

(一)配乐朗读课文,完成任务:本文以“背影”为题,并多次出现父亲的“背影”,请在文中找出做简单概述。(点名回答)

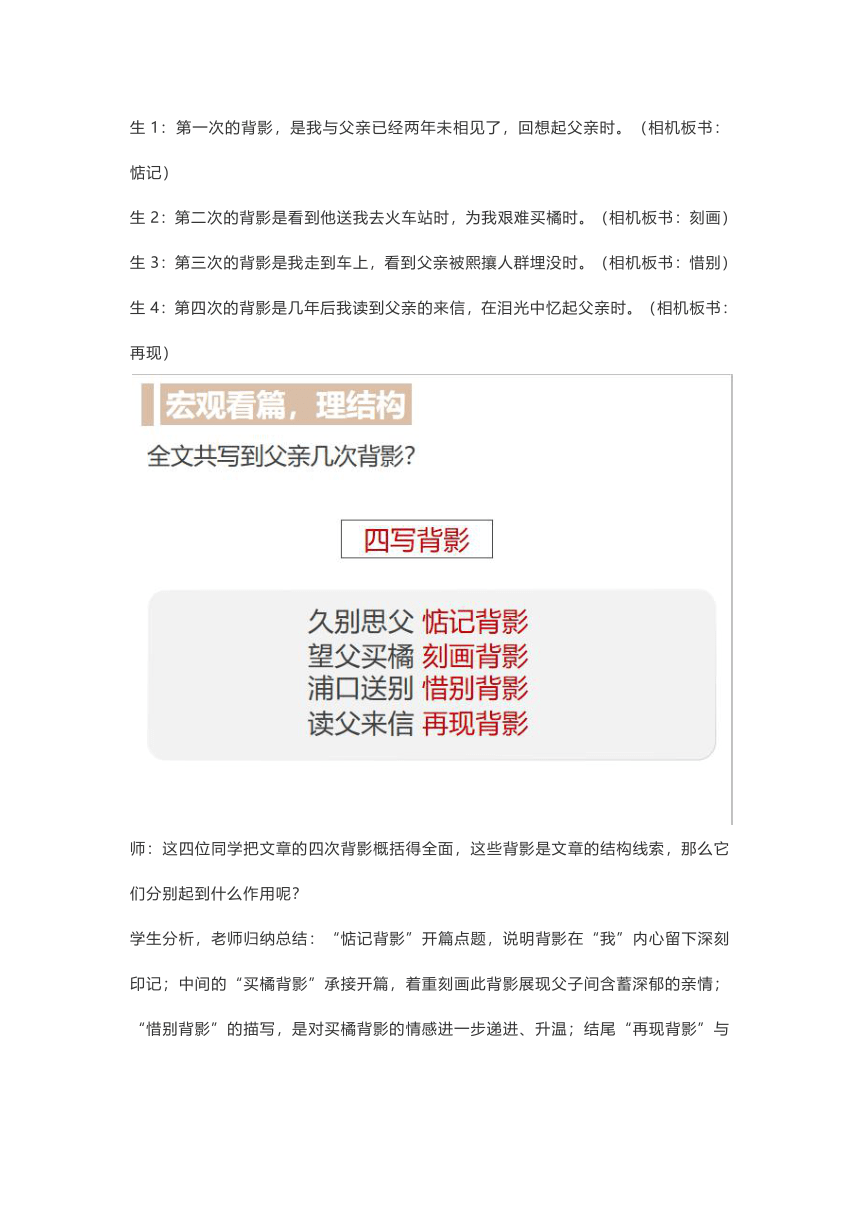

生1:第一次的背影,是我与父亲已经两年未相见了,回想起父亲时。(相机板书:惦记)

生2:第二次的背影是看到他送我去火车站时,为我艰难买橘时。(相机板书:刻画)

生3:第三次的背影是我走到车上,看到父亲被熙攘人群埋没时。(相机板书:惜别)

生4:第四次的背影是几年后我读到父亲的来信,在泪光中忆起父亲时。(相机板书:再现)

师:这四位同学把文章的四次背影概括得全面,这些背影是文章的结构线索,那么它们分别起到什么作用呢?

学生分析,老师归纳总结:“惦记背影”开篇点题,说明背影在“我”内心留下深刻印记;中间的“买橘背影”承接开篇,着重刻画此背影展现父子间含蓄深郁的亲情;“惜别背影”的描写,是对买橘背影的情感进一步递进、升温;结尾“再现背影”与文章开头呼应,深化主题。四处背影,思路清晰,结构完整,符合文章起承转合的结构特征,也符合回忆性散文首尾照应,中间叙事的特征。

(二)四次背影中,哪次“背影”更让你印象深刻?

生:望父买橘这个背影让我觉得印象深刻,身体不便,年迈无力,仍为儿子买橘,让我觉得感动。

三、中观看段,品父爱

师:我们就来分析此背影!朱自清的弟弟朱国华曾写“在过去的日子里,不要说几个橘子,就是金橘子、银橘子也不稀罕。然而此时的父亲已是负债累累,囊空如洗,这一堆朱红的橘子便不同寻常了。”正因这种不寻常才使得朱自清内心掀起波澜。朱自清用了大量篇幅以及细致入微的描写来刻画这次背影,让我们印象深刻。有情便动情,情动便生人间真美。说说父亲的背影究竟“动情”在何处?

生1:动作感人—— “走”“探”“穿”“爬”“攀”“缩”“倾”“散”“抱”……一连串动词的运用写出父亲买橘的艰难,描写得越细越能体现出“我”对父亲的疼惜和感激。

师:是啊,这些动作仿佛用特写镜头似的细致地展示父亲爬月台买橘的情景,这个父亲的形象与我们通常读到的那种高大的严肃的形象不一样,甚至是丑的、愚笨的。对此,你有什么看法?

生2:用这些字形容父亲买橘过程艰难,让我感受出这是一位并不高大甚至有些颓唐,并不严肃甚至有些滑稽,但越滑稽越行动不便越让我们觉得父亲为了子女从来没有考虑过个人形象,这些动词多让人心疼啊。

师:你是个非常有共情能力的同学,朱自清当时也许正因父亲的艰难行动,被深深感动。动情之处还有哪里?

生3:肖像感人--“我看见他带着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍……”厚重、沧桑,道出父亲生活的不易。

生4:除此之外,父亲和“我”有着鲜明的对比。比如:颜色对比--“黑”沉重,“朱红”温暖、吉祥。

生5:衣着对比--黑布大马褂与皮大衣成鲜明的对比,映衬出父亲对儿子的爱,从父亲的穿着及颜色映射父亲过得并不好,心情如同深色衣着一样压抑痛苦,可给儿子的却是历尽艰难买的橘子,朱红色的橘子折射着无言的父爱……

师:是的,真爱无言。父亲的这个“背影”,就像一尊雕塑一般定格在作者的脑海里,买橘本是一件平常事,于当时的父亲,成了一件竭尽全力才能完成的事,可见父爱之深沉。

请同学放声朗读,用声音捕捉这份细腻深沉的父爱。

四、微观看句,寻细节

文中还有哪些地方让你读出了怎样的父爱,着重关注文中最细微处。(提示:请同学们跳读课文,并从父亲的语言、心理、行为等角度作圈点批注。)

以语言角度为例:

师:我们来看父亲说的话,经由父亲的语言,你读出了一种怎样的味道?

生1:我读出了这位父亲好像不善沟通且严肃板正,理由有三,一是字数少,语言简洁意赅。二是句尾从来不是问号,对交流方的儿子来说,好像没有留下能回应的话题交谈下去,更像自顾自地说话。三是朱自清没有写父亲说话时的神态,父亲说话似乎都没有表情。让我感受到一种克制严肃的父爱。

师:你敏锐的语文直觉捕捉到这些细节实在厉害。为什么这位父亲寡言少语呢?

生2:可能儿子当时读了大学,二十岁了,也许父亲与儿子交流有代沟,所以交流起来并不那么热切。

师:你很会揣度父亲的心思啊,那再品品这寡言的父亲一字一句间又流露了什么?

生2(再读原句后回答):…… 儿子都已经成年了,可我再回读父亲说的这些话回忆其场景时,我觉得父亲的话不像是对一个二十岁且已走南赴北多次的成年人说的话,更像是对小孩子的叮嘱。我认为这是一种柔情细腻的父爱。

师:以上同学们的分析,我们发现这位父亲既“克制冷峻”又柔情细腻,看似矛盾,实则更能凸显父爱之深沉。

(根据学生回答以及师生讨论,再相机分析出其他细节处所读出的父爱。)

师:只要我们仔细品读,会发现,在字里行间到处都有爱。来,让我们深情地读一读!(学生读)

3.师:在同学们的朗读中老师也感受到了父亲对儿子的爱,可一开始作为儿子的朱自清理解吗?我们从字里行间来体味。出示课件:

师:大家琢磨琢磨,你从其中读出了什么情绪?

生:我读出了朱自清有些烦他的父亲,觉得父亲迂。

师:是的,父子之间的关系是很微妙与纠结的,并非和谐。出示课件:

师:这就是父子之间的症结!父亲那封写给儿子的信中,藏着他不愿直说给儿子的什么秘语呢?课件出示文中相关语句。

生1:父亲想念儿子却很纠结,又不好意思明说。

生2:他自卑又自尊,想以这种方式与儿子求和。

……

师,我们了解父亲内心不愿直抒的秘密,作为儿子的朱自清读到这里,此刻的他体谅并理解父亲了吗?

众生:体谅并理解了父亲!

师:体谅了什么?理解了什么?

生1:我认为朱自清体谅了那个背影下的父亲是痛苦且不曾对儿言说的!在本文前两段落中交代当时家中发生变故,站在朱父角度来看,优渥半生却突遭失业,已年迈的自己被迫另谋生计,作为家中顶梁柱又受旧时封建思想影响,我猜测当时他内心很煎熬,更雪上加霜地是,此时年迈的他正承受着丧母之痛!更是备受折磨,痛上加痛!文章明写的是季节之冬,实际写的是家庭之冬。相对于当时不谙世事的儿子,这个“冬”更是朱父的冬!朱自清体谅了父亲无言的难!

生2:我认为朱自清理解了!因为在晶莹的泪光中他只想到的是父亲买橘送别自己的背影而不是其他印象。父亲虽遭受生命之“冬”,但却历尽艰难、蹒跚努力地为儿子抱来人生中带有体温的“暖橘色”!他理解了父亲对儿子无言的爱才会流着泪回忆起这此背影。朱自清理解了父亲无言的爱!

师:作家麦家说,多少子女为了逃离父母走上“蓄谋已久”的远行,终来还是逃不出强大的亲情,亲情里藏着宿命......越走越深的,是亲情。即使长达八年的矛盾仍阻碍不了父子情,父爱在“我”心里是永不能忘记的。因为这份不能忘却的孝心,使得儿子理解了并体谅了父亲,由此可看出中国传统的孝道思想在文人朱自清身上体现得十分浓厚。

师:情不能已,自然要发之于外,已是满眼泪光的他想对父亲倾诉些什么呢?站在作者的角度,试着替朱自清写一封给父亲的简短的回信。(学生尝试写回信,并在课上交流。)

五、综观看意,传承爱

父亲代表着旧时的父亲,他为生活所苦,也因时代与子女产生过矛盾,朱自清曾不解、曾不满,为人父后,方慢慢理解了父亲。1928年朱自清的父亲读到了这篇文章。据朱自清的弟弟朱国华回忆说,当父亲一字一句读完《背影》时,他的手不住地颤抖,昏黄的眼珠好像猛然放射出光彩。父子终和解。

学生结合实际,结合自己与父亲之间发生过的感动的事,谈谈父子之间应有着怎样的爱。

生:其实我跟我父亲之间的关系一开始并不是很好,总觉得他对我过于严格,因为一点很小的事情就会批评我,但是后来父亲也经常跟我沟通,跟我交流,在这个过程中,我慢慢发现我的爸爸也是爱我的,也正是因为他的爱才对我有了更高的要求。

……

师:看来关于父亲的话题,大家总是深有感触。课上没有倾诉完的心语,课下将自己在生活中与父亲相处的某一个细节或某一件小事写在日记本上,告诉自己的父亲:我用心理解着你……

课后推荐龙应台的《目送》及有关父亲的单篇文章(如贾平凹的《酒》和刘亮程的《父亲》)。

一、新课导入,引共鸣

多媒体播放歌曲《父亲》,并设计导语:“总是向你索取,却不曾说谢谢你,直到长大以后,才懂得你不容易……”父爱如山,父爱无言。父爱是一缕冬天里温暖的阳光,驱赶我们心灵中的寒;父爱是一把遮风挡雨的伞,总是在生活遭遇阴霾时出现。朱自清读懂了父爱,终以泪释怀。(板书题目)

1.出示教学目标

⑴感知文章内容,理清文章线索。

⑵理解关键语句、学习人物写法。

⑶体会父子情深,懂得理解亲情。

2.检查预习情况

(1)作者简介

找学生分享课下搜集的资料,其他同学相互补充。出示幻灯片展示作者简介:

朱自清(1898年11月22日—1948年8月12日),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。原籍浙江绍兴,出生于江苏省东海县,后随父定居扬州。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。晚年积极参加反帝民主运动。他的散文,结构严谨,笔触细致,不论写景抒情,均能通过细密观察或深入体味,抒发自己的真挚感情,具有浓厚的诗情画意。主要作品有《毁灭》、《踪迹》、《背影》、《荷塘月色》等。

(2)随机抽查学生读本课重点字词,其他同学纠正。

二、宏观看篇,理结构

(一)配乐朗读课文,完成任务:本文以“背影”为题,并多次出现父亲的“背影”,请在文中找出做简单概述。(点名回答)

生1:第一次的背影,是我与父亲已经两年未相见了,回想起父亲时。(相机板书:惦记)

生2:第二次的背影是看到他送我去火车站时,为我艰难买橘时。(相机板书:刻画)

生3:第三次的背影是我走到车上,看到父亲被熙攘人群埋没时。(相机板书:惜别)

生4:第四次的背影是几年后我读到父亲的来信,在泪光中忆起父亲时。(相机板书:再现)

师:这四位同学把文章的四次背影概括得全面,这些背影是文章的结构线索,那么它们分别起到什么作用呢?

学生分析,老师归纳总结:“惦记背影”开篇点题,说明背影在“我”内心留下深刻印记;中间的“买橘背影”承接开篇,着重刻画此背影展现父子间含蓄深郁的亲情;“惜别背影”的描写,是对买橘背影的情感进一步递进、升温;结尾“再现背影”与文章开头呼应,深化主题。四处背影,思路清晰,结构完整,符合文章起承转合的结构特征,也符合回忆性散文首尾照应,中间叙事的特征。

(二)四次背影中,哪次“背影”更让你印象深刻?

生:望父买橘这个背影让我觉得印象深刻,身体不便,年迈无力,仍为儿子买橘,让我觉得感动。

三、中观看段,品父爱

师:我们就来分析此背影!朱自清的弟弟朱国华曾写“在过去的日子里,不要说几个橘子,就是金橘子、银橘子也不稀罕。然而此时的父亲已是负债累累,囊空如洗,这一堆朱红的橘子便不同寻常了。”正因这种不寻常才使得朱自清内心掀起波澜。朱自清用了大量篇幅以及细致入微的描写来刻画这次背影,让我们印象深刻。有情便动情,情动便生人间真美。说说父亲的背影究竟“动情”在何处?

生1:动作感人—— “走”“探”“穿”“爬”“攀”“缩”“倾”“散”“抱”……一连串动词的运用写出父亲买橘的艰难,描写得越细越能体现出“我”对父亲的疼惜和感激。

师:是啊,这些动作仿佛用特写镜头似的细致地展示父亲爬月台买橘的情景,这个父亲的形象与我们通常读到的那种高大的严肃的形象不一样,甚至是丑的、愚笨的。对此,你有什么看法?

生2:用这些字形容父亲买橘过程艰难,让我感受出这是一位并不高大甚至有些颓唐,并不严肃甚至有些滑稽,但越滑稽越行动不便越让我们觉得父亲为了子女从来没有考虑过个人形象,这些动词多让人心疼啊。

师:你是个非常有共情能力的同学,朱自清当时也许正因父亲的艰难行动,被深深感动。动情之处还有哪里?

生3:肖像感人--“我看见他带着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍……”厚重、沧桑,道出父亲生活的不易。

生4:除此之外,父亲和“我”有着鲜明的对比。比如:颜色对比--“黑”沉重,“朱红”温暖、吉祥。

生5:衣着对比--黑布大马褂与皮大衣成鲜明的对比,映衬出父亲对儿子的爱,从父亲的穿着及颜色映射父亲过得并不好,心情如同深色衣着一样压抑痛苦,可给儿子的却是历尽艰难买的橘子,朱红色的橘子折射着无言的父爱……

师:是的,真爱无言。父亲的这个“背影”,就像一尊雕塑一般定格在作者的脑海里,买橘本是一件平常事,于当时的父亲,成了一件竭尽全力才能完成的事,可见父爱之深沉。

请同学放声朗读,用声音捕捉这份细腻深沉的父爱。

四、微观看句,寻细节

文中还有哪些地方让你读出了怎样的父爱,着重关注文中最细微处。(提示:请同学们跳读课文,并从父亲的语言、心理、行为等角度作圈点批注。)

以语言角度为例:

师:我们来看父亲说的话,经由父亲的语言,你读出了一种怎样的味道?

生1:我读出了这位父亲好像不善沟通且严肃板正,理由有三,一是字数少,语言简洁意赅。二是句尾从来不是问号,对交流方的儿子来说,好像没有留下能回应的话题交谈下去,更像自顾自地说话。三是朱自清没有写父亲说话时的神态,父亲说话似乎都没有表情。让我感受到一种克制严肃的父爱。

师:你敏锐的语文直觉捕捉到这些细节实在厉害。为什么这位父亲寡言少语呢?

生2:可能儿子当时读了大学,二十岁了,也许父亲与儿子交流有代沟,所以交流起来并不那么热切。

师:你很会揣度父亲的心思啊,那再品品这寡言的父亲一字一句间又流露了什么?

生2(再读原句后回答):…… 儿子都已经成年了,可我再回读父亲说的这些话回忆其场景时,我觉得父亲的话不像是对一个二十岁且已走南赴北多次的成年人说的话,更像是对小孩子的叮嘱。我认为这是一种柔情细腻的父爱。

师:以上同学们的分析,我们发现这位父亲既“克制冷峻”又柔情细腻,看似矛盾,实则更能凸显父爱之深沉。

(根据学生回答以及师生讨论,再相机分析出其他细节处所读出的父爱。)

师:只要我们仔细品读,会发现,在字里行间到处都有爱。来,让我们深情地读一读!(学生读)

3.师:在同学们的朗读中老师也感受到了父亲对儿子的爱,可一开始作为儿子的朱自清理解吗?我们从字里行间来体味。出示课件:

师:大家琢磨琢磨,你从其中读出了什么情绪?

生:我读出了朱自清有些烦他的父亲,觉得父亲迂。

师:是的,父子之间的关系是很微妙与纠结的,并非和谐。出示课件:

师:这就是父子之间的症结!父亲那封写给儿子的信中,藏着他不愿直说给儿子的什么秘语呢?课件出示文中相关语句。

生1:父亲想念儿子却很纠结,又不好意思明说。

生2:他自卑又自尊,想以这种方式与儿子求和。

……

师,我们了解父亲内心不愿直抒的秘密,作为儿子的朱自清读到这里,此刻的他体谅并理解父亲了吗?

众生:体谅并理解了父亲!

师:体谅了什么?理解了什么?

生1:我认为朱自清体谅了那个背影下的父亲是痛苦且不曾对儿言说的!在本文前两段落中交代当时家中发生变故,站在朱父角度来看,优渥半生却突遭失业,已年迈的自己被迫另谋生计,作为家中顶梁柱又受旧时封建思想影响,我猜测当时他内心很煎熬,更雪上加霜地是,此时年迈的他正承受着丧母之痛!更是备受折磨,痛上加痛!文章明写的是季节之冬,实际写的是家庭之冬。相对于当时不谙世事的儿子,这个“冬”更是朱父的冬!朱自清体谅了父亲无言的难!

生2:我认为朱自清理解了!因为在晶莹的泪光中他只想到的是父亲买橘送别自己的背影而不是其他印象。父亲虽遭受生命之“冬”,但却历尽艰难、蹒跚努力地为儿子抱来人生中带有体温的“暖橘色”!他理解了父亲对儿子无言的爱才会流着泪回忆起这此背影。朱自清理解了父亲无言的爱!

师:作家麦家说,多少子女为了逃离父母走上“蓄谋已久”的远行,终来还是逃不出强大的亲情,亲情里藏着宿命......越走越深的,是亲情。即使长达八年的矛盾仍阻碍不了父子情,父爱在“我”心里是永不能忘记的。因为这份不能忘却的孝心,使得儿子理解了并体谅了父亲,由此可看出中国传统的孝道思想在文人朱自清身上体现得十分浓厚。

师:情不能已,自然要发之于外,已是满眼泪光的他想对父亲倾诉些什么呢?站在作者的角度,试着替朱自清写一封给父亲的简短的回信。(学生尝试写回信,并在课上交流。)

五、综观看意,传承爱

父亲代表着旧时的父亲,他为生活所苦,也因时代与子女产生过矛盾,朱自清曾不解、曾不满,为人父后,方慢慢理解了父亲。1928年朱自清的父亲读到了这篇文章。据朱自清的弟弟朱国华回忆说,当父亲一字一句读完《背影》时,他的手不住地颤抖,昏黄的眼珠好像猛然放射出光彩。父子终和解。

学生结合实际,结合自己与父亲之间发生过的感动的事,谈谈父子之间应有着怎样的爱。

生:其实我跟我父亲之间的关系一开始并不是很好,总觉得他对我过于严格,因为一点很小的事情就会批评我,但是后来父亲也经常跟我沟通,跟我交流,在这个过程中,我慢慢发现我的爸爸也是爱我的,也正是因为他的爱才对我有了更高的要求。

……

师:看来关于父亲的话题,大家总是深有感触。课上没有倾诉完的心语,课下将自己在生活中与父亲相处的某一个细节或某一件小事写在日记本上,告诉自己的父亲:我用心理解着你……

课后推荐龙应台的《目送》及有关父亲的单篇文章(如贾平凹的《酒》和刘亮程的《父亲》)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读