第23课《孟子三章 富贵不能淫》 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第23课《孟子三章 富贵不能淫》 课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 249.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-14 16:05:45 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

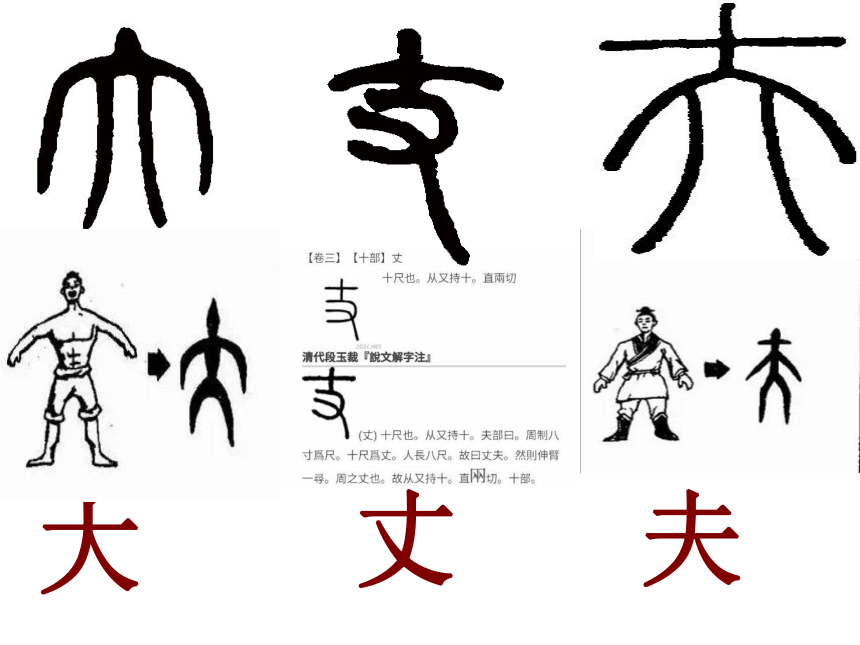

大

丈

夫

富 贵 不 能 淫

《孟子三章》

初读课文,读通文本

公孙衍(yǎn) 丈夫之冠(guàn)

女家(rǔ) 富贵不能淫(yín)

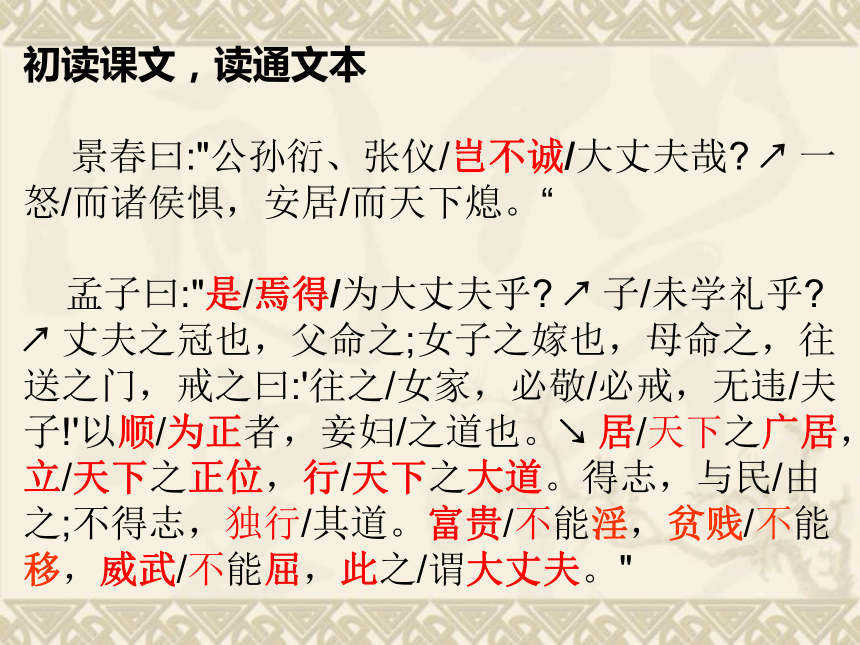

初读课文,读通文本

景春曰:"公孙衍、张仪/岂不诚/大丈夫哉 ↗一怒/而诸侯惧,安居/而天下熄。“

孟子曰:"是/焉得/为大丈夫乎 ↗子/未学礼乎 ↗丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:'往之/女家,必敬/必戒,无违/夫子!'以顺/为正者,妾妇/之道也。↘居/天下之广居,立/天下之正位,行/天下之大道。得志,与民/由之;不得志,独行/其道。富贵/不能淫,贫贱/不能移,威武/不能屈,此之/谓大丈夫。"

再读课文,读懂内容

自主学习:结合课下注释自主疏通文意,并圈点勾画不懂的字词。

合作学习:小组合作学习不懂的字词。

翻译下列句子:

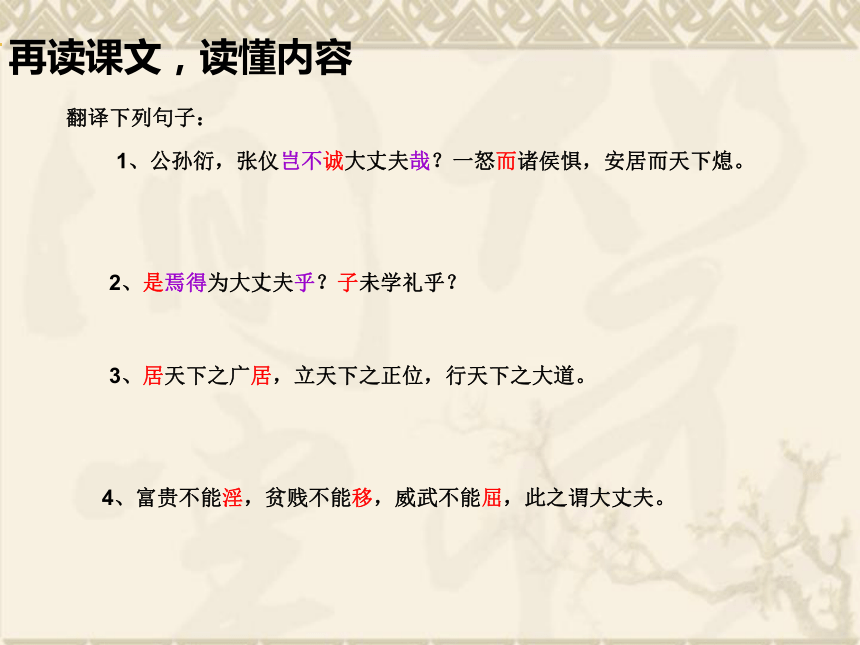

再读课文,读懂内容

1、公孙衍,张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

2、是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?

3、居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

4、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

翻译下列句子:

再读课文,读懂内容

1、公孙衍,张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

2、是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?

副词,的确确实

连词,表因果

反问句,“难道不是……吗?”

指示代词,这,这样

表反问“怎么能称得上….. ”

古代对男子的尊称

翻译下列句子:

再读课文,读懂内容

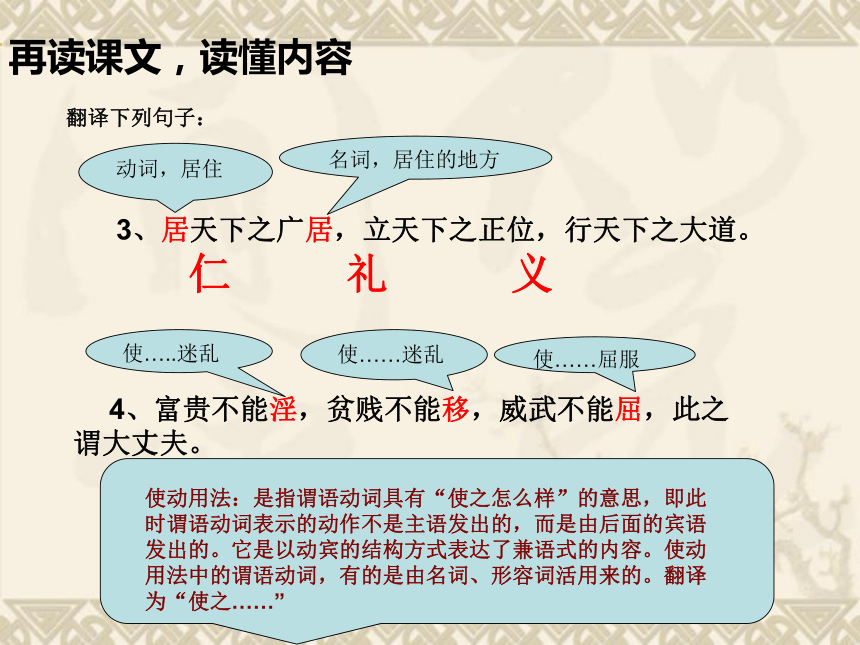

3、居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

4、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

动词,居住

名词,居住的地方

使…..迷乱

使……迷乱

使……屈服

使动用法:是指谓语动词具有“使之怎么样”的意思,即此时谓语动词表示的动作不是主语发出的,而是由后面的宾语发出的。它是以动宾的结构方式表达了兼语式的内容。使动用法中的谓语动词,有的是由名词、形容词活用来的。翻译为“使之……”

仁

礼

义

翻译下列句子:

再读课文,读懂内容

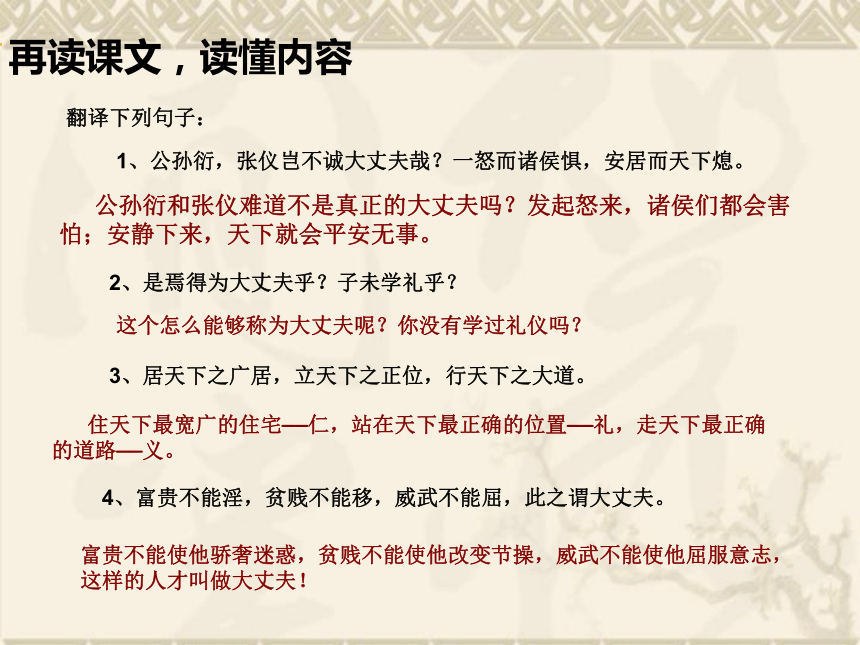

1、公孙衍,张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

2、是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?

3、居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

4、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗?发起怒来,诸侯们都会害怕;安静下来,天下就会平安无事。

这个怎么能够称为大丈夫呢?你没有学过礼仪吗?

住天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走天下最正确的道路——义。

富贵不能使他骄奢迷惑,贫贱不能使他改变节操,威武不能使他屈服意志,

这样的人才叫做大丈夫!

三读课文,读出情理

合作探究一:孟子认为什么样的人是大丈夫?怎样做才能成为大丈夫?

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

得志,与民由之;不得志,独行其道。

讲仁德

守礼法

遵道义

坚守原则

大丈夫

核心

三读课文,读出情理

合作探究二:孟子认为是什么样的人不是大丈夫?他是怎样反驳的?

妾妇之道——公孙衍、 张仪(类比)

破

→

立

知人论世

孟子:(约前372—前289)

名轲,邹(现在山东邹城)人,战国时期思想家、教育家。相传孟子是鲁国贵族孟孙氏的后裔,幼年丧父,家庭贫困,曾受业于子思的学生。他是继孔子之后的又一位儒家大师,被推尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

他主张实行“仁政”,反对诸侯的武力兼并,反对暴政害民。当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一。孟子的仁政学说没有得到实行的机会。最后退居讲学,和他的学生一起,“序《诗》、《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。其学说出发点为性善论,提出“仁政”、“王道”,主张德治。孟子的文章说理畅达,发挥详尽,气势充沛并长于论辩。

知人论世

时代背景:

春秋战国时期诸候争霸的时代,各诸候国对内力图改革,以富国强兵,对外则进行残酷的掠夺、兼并战争以扩大疆土。致使人民颠沛流离,陷开水深火热之中。就在这战火纷飞、生灵涂炭,人民陷于水深火热的年代里,涌现出一批“策士”。他们四处奔波,游说诸候,为之出谋划策。总的说来有两种主张:一是“合纵”;一是“连横”。“纵者,合众弱(秦之外的六国)以攻一强(秦)也;而横者,事(投靠)一强(秦)以攻众弱也。”后者以张仪为代表,前者以苏秦为代表。

孟子生活在战国中期,面对这种残酷的你争我夺,面对弱肉强食的互相兼并,他没有象“纵横家”那样热衷个人名利,而是继承孔子的仁提出“王道”政治理想和实现“王道”的具体原则、措施的“仁政”学说。他自觉背负起时代使命,奔走呼号,游说诸候。以推行“王道”理想和“仁政”主张。

纵横家:

凭辩才进行政治活动者为“纵横家”。纵横即合纵连横。他们朝秦暮楚,事无定主,反复无常,设策划谋多以国家政治需要出发,合纵派的主要代表是苏秦,连横派的主要代表是张仪。

他们的出现主要是因为当时割据分争,王权不能稳固统一,纵横家凭他们的智谋、思想、手段、策略在国力富足的基础上利用联合、排斥、威逼、利诱或辅之以兵之法不战而胜,或以较少的损失获得最大的收益。

知人论世:

知人论世

张仪( -前309年)

魏国安邑(今山西万荣)张仪村人,魏国贵族后裔,战国时期著名的纵横家、外交家和谋略家。

张仪首创连横的外交策略,游说入秦。秦惠王封张仪为相,后来张仪出使游说各诸侯国,以"横"破"纵",使各国纷纷由合纵抗秦转变为连横亲秦。张仪也因此被秦王封为武信君。

秦惠王死后,因为即位的秦武王在当太子的时候就不喜欢张仪,张仪出逃魏国,并出任魏相,一年后去世。

知人论世

公孙衍:

魏之阴晋人。公孙衍于秦惠文王五年(公元前333年)在秦,为大良造,后居魏。战国时期纵横学派的代表人物之,政治家、外交家、合纵的创始人。曾两次主张诸国合纵抗秦,但因诸侯国团结不够,以失败告终。曾效力秦国、魏国、韩国,均得到过重用。

四读课文,读出感悟

说一说:

在今天,你认为什么样的人可以称得上大丈夫?

提示: 你身边有没有这样的人?或者你听过或读到过哪些人物?请试着来说一说。

四读课文,读出感悟

写一写:

细读课文,思考文中句段让你联想起哪位大丈夫?请在读的过程中做批注。

提示:批注要求是一句相关的古诗文,或是一副对联,或者你自己有感而发的文字……

公叔齐和伯夷:孤竹国的两位公子公叔齐和伯夷,因为周武王建立周朝,他们认为周武王违背了文王的规矩,所以不肯吃周朝的粮食,最后饿死。

苏武:苏武奉命持节出使匈奴,被匈奴人扣留,苏武誓死不降,匈奴单于为了逼迫苏武投降,开始时将他幽禁在大窖中,苏武饥渴难忍,就吃雪和旃毛维生,但绝不投降.单于又把他弄到北海,苏武更是不为所动,依旧手持汉朝符节,牧羊为生,在北海边牧羊十九年,才被释回。

陶渊明:不为五斗米折腰。

文天祥:人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

钱学森:在二十八岁时就成为世界知名的空气动力学家,中国解放时,美国人害怕他回国,先许以高官厚禄,但他不为所动,后冲破层层阻碍,终于回国。

朱自清:当时朱自清患着肺病,那时物价又飞涨,但他还是拒绝了美国的接济粮,不食嗟来之食。

邓稼先、苏轼、

作业:

1、背诵这篇课文。

2、选取本文的名言名句写一段赏析文字, 300字左右。

大

丈

夫

富 贵 不 能 淫

《孟子三章》

初读课文,读通文本

公孙衍(yǎn) 丈夫之冠(guàn)

女家(rǔ) 富贵不能淫(yín)

初读课文,读通文本

景春曰:"公孙衍、张仪/岂不诚/大丈夫哉 ↗一怒/而诸侯惧,安居/而天下熄。“

孟子曰:"是/焉得/为大丈夫乎 ↗子/未学礼乎 ↗丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:'往之/女家,必敬/必戒,无违/夫子!'以顺/为正者,妾妇/之道也。↘居/天下之广居,立/天下之正位,行/天下之大道。得志,与民/由之;不得志,独行/其道。富贵/不能淫,贫贱/不能移,威武/不能屈,此之/谓大丈夫。"

再读课文,读懂内容

自主学习:结合课下注释自主疏通文意,并圈点勾画不懂的字词。

合作学习:小组合作学习不懂的字词。

翻译下列句子:

再读课文,读懂内容

1、公孙衍,张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

2、是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?

3、居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

4、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

翻译下列句子:

再读课文,读懂内容

1、公孙衍,张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

2、是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?

副词,的确确实

连词,表因果

反问句,“难道不是……吗?”

指示代词,这,这样

表反问“怎么能称得上….. ”

古代对男子的尊称

翻译下列句子:

再读课文,读懂内容

3、居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

4、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

动词,居住

名词,居住的地方

使…..迷乱

使……迷乱

使……屈服

使动用法:是指谓语动词具有“使之怎么样”的意思,即此时谓语动词表示的动作不是主语发出的,而是由后面的宾语发出的。它是以动宾的结构方式表达了兼语式的内容。使动用法中的谓语动词,有的是由名词、形容词活用来的。翻译为“使之……”

仁

礼

义

翻译下列句子:

再读课文,读懂内容

1、公孙衍,张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

2、是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?

3、居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

4、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗?发起怒来,诸侯们都会害怕;安静下来,天下就会平安无事。

这个怎么能够称为大丈夫呢?你没有学过礼仪吗?

住天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走天下最正确的道路——义。

富贵不能使他骄奢迷惑,贫贱不能使他改变节操,威武不能使他屈服意志,

这样的人才叫做大丈夫!

三读课文,读出情理

合作探究一:孟子认为什么样的人是大丈夫?怎样做才能成为大丈夫?

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

得志,与民由之;不得志,独行其道。

讲仁德

守礼法

遵道义

坚守原则

大丈夫

核心

三读课文,读出情理

合作探究二:孟子认为是什么样的人不是大丈夫?他是怎样反驳的?

妾妇之道——公孙衍、 张仪(类比)

破

→

立

知人论世

孟子:(约前372—前289)

名轲,邹(现在山东邹城)人,战国时期思想家、教育家。相传孟子是鲁国贵族孟孙氏的后裔,幼年丧父,家庭贫困,曾受业于子思的学生。他是继孔子之后的又一位儒家大师,被推尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

他主张实行“仁政”,反对诸侯的武力兼并,反对暴政害民。当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一。孟子的仁政学说没有得到实行的机会。最后退居讲学,和他的学生一起,“序《诗》、《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。其学说出发点为性善论,提出“仁政”、“王道”,主张德治。孟子的文章说理畅达,发挥详尽,气势充沛并长于论辩。

知人论世

时代背景:

春秋战国时期诸候争霸的时代,各诸候国对内力图改革,以富国强兵,对外则进行残酷的掠夺、兼并战争以扩大疆土。致使人民颠沛流离,陷开水深火热之中。就在这战火纷飞、生灵涂炭,人民陷于水深火热的年代里,涌现出一批“策士”。他们四处奔波,游说诸候,为之出谋划策。总的说来有两种主张:一是“合纵”;一是“连横”。“纵者,合众弱(秦之外的六国)以攻一强(秦)也;而横者,事(投靠)一强(秦)以攻众弱也。”后者以张仪为代表,前者以苏秦为代表。

孟子生活在战国中期,面对这种残酷的你争我夺,面对弱肉强食的互相兼并,他没有象“纵横家”那样热衷个人名利,而是继承孔子的仁提出“王道”政治理想和实现“王道”的具体原则、措施的“仁政”学说。他自觉背负起时代使命,奔走呼号,游说诸候。以推行“王道”理想和“仁政”主张。

纵横家:

凭辩才进行政治活动者为“纵横家”。纵横即合纵连横。他们朝秦暮楚,事无定主,反复无常,设策划谋多以国家政治需要出发,合纵派的主要代表是苏秦,连横派的主要代表是张仪。

他们的出现主要是因为当时割据分争,王权不能稳固统一,纵横家凭他们的智谋、思想、手段、策略在国力富足的基础上利用联合、排斥、威逼、利诱或辅之以兵之法不战而胜,或以较少的损失获得最大的收益。

知人论世:

知人论世

张仪( -前309年)

魏国安邑(今山西万荣)张仪村人,魏国贵族后裔,战国时期著名的纵横家、外交家和谋略家。

张仪首创连横的外交策略,游说入秦。秦惠王封张仪为相,后来张仪出使游说各诸侯国,以"横"破"纵",使各国纷纷由合纵抗秦转变为连横亲秦。张仪也因此被秦王封为武信君。

秦惠王死后,因为即位的秦武王在当太子的时候就不喜欢张仪,张仪出逃魏国,并出任魏相,一年后去世。

知人论世

公孙衍:

魏之阴晋人。公孙衍于秦惠文王五年(公元前333年)在秦,为大良造,后居魏。战国时期纵横学派的代表人物之,政治家、外交家、合纵的创始人。曾两次主张诸国合纵抗秦,但因诸侯国团结不够,以失败告终。曾效力秦国、魏国、韩国,均得到过重用。

四读课文,读出感悟

说一说:

在今天,你认为什么样的人可以称得上大丈夫?

提示: 你身边有没有这样的人?或者你听过或读到过哪些人物?请试着来说一说。

四读课文,读出感悟

写一写:

细读课文,思考文中句段让你联想起哪位大丈夫?请在读的过程中做批注。

提示:批注要求是一句相关的古诗文,或是一副对联,或者你自己有感而发的文字……

公叔齐和伯夷:孤竹国的两位公子公叔齐和伯夷,因为周武王建立周朝,他们认为周武王违背了文王的规矩,所以不肯吃周朝的粮食,最后饿死。

苏武:苏武奉命持节出使匈奴,被匈奴人扣留,苏武誓死不降,匈奴单于为了逼迫苏武投降,开始时将他幽禁在大窖中,苏武饥渴难忍,就吃雪和旃毛维生,但绝不投降.单于又把他弄到北海,苏武更是不为所动,依旧手持汉朝符节,牧羊为生,在北海边牧羊十九年,才被释回。

陶渊明:不为五斗米折腰。

文天祥:人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

钱学森:在二十八岁时就成为世界知名的空气动力学家,中国解放时,美国人害怕他回国,先许以高官厚禄,但他不为所动,后冲破层层阻碍,终于回国。

朱自清:当时朱自清患着肺病,那时物价又飞涨,但他还是拒绝了美国的接济粮,不食嗟来之食。

邓稼先、苏轼、

作业:

1、背诵这篇课文。

2、选取本文的名言名句写一段赏析文字, 300字左右。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读