第26课《诗词五首——雁门太守行、赤壁》课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课《诗词五首——雁门太守行、赤壁》课件(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-18 16:04:04 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

—李贺

雁门太守行

学习目标

壹

1. 背诵诗歌,了解作者,体会诗歌意境。(重点)

2.深切感受诗人热爱国家的美好情操。(素养)

李贺(790—816),字长吉,世称李长吉、鬼才、诗鬼等,与李白、李商隐三人并称唐代“三李”。祖籍陇西,生于福昌县昌谷(是今河南洛阳宜阳县)。李贺是中唐浪漫主义诗人的代表,又是中唐到晚唐诗风转变期的重要人物。他的诗文以意新语丽,幽深奇绝,名闻天下,被人们吟咏了一千余年。代表作有《雁门太守行》《秦王饮酒》《梦天》。

作

者

简

介

背

景

链

接

《雁门太守行》:李贺生活的时代藩镇叛乱此起彼伏,发生过重大的战争。史载809年(元和四年),王承宗的叛军攻打易州和定州,爱国将领李光颜曾率兵驰救。元和九年,他身先士卒,突出、冲击吴元济叛军的包围,杀得敌人人仰马翻,狼狈逃窜。此诗写的是激昂慷慨、逆境奋战、誓死疆场的英雄。

自主学习

贰

结合课下注释,翻译诗歌内容。

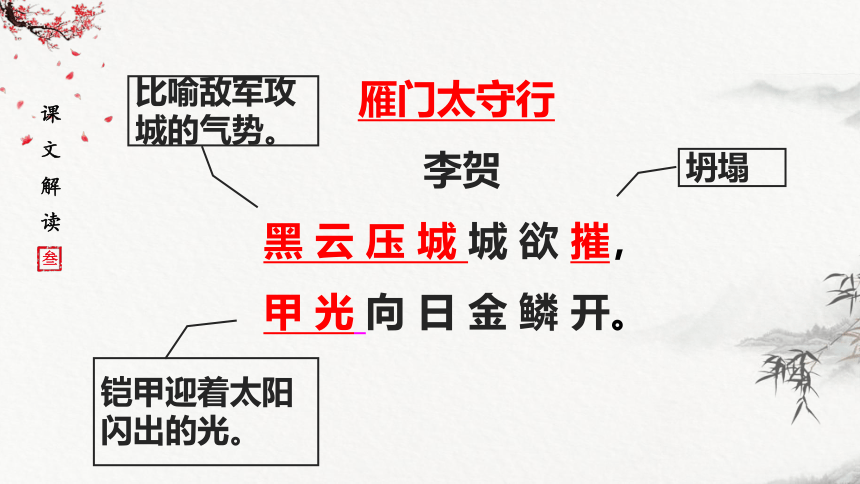

雁门太守行

李贺

黑 云 压 城 城 欲 摧,

甲 光 向 日 金 鳞 开。

比喻敌军攻城的气势。

坍塌

铠甲迎着太阳闪出的光。

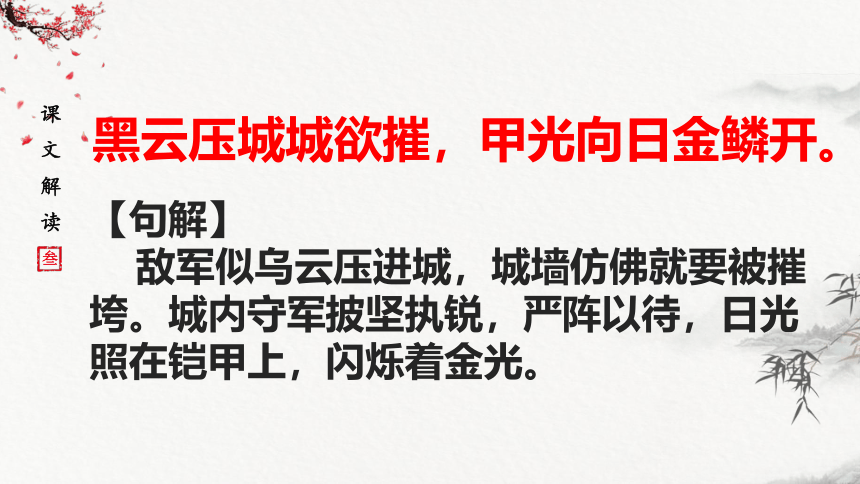

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

【句解】

敌军似乌云压进城,城墙仿佛就要被摧垮。城内守军披坚执锐,严阵以待,日光照在铠甲上,闪烁着金光。

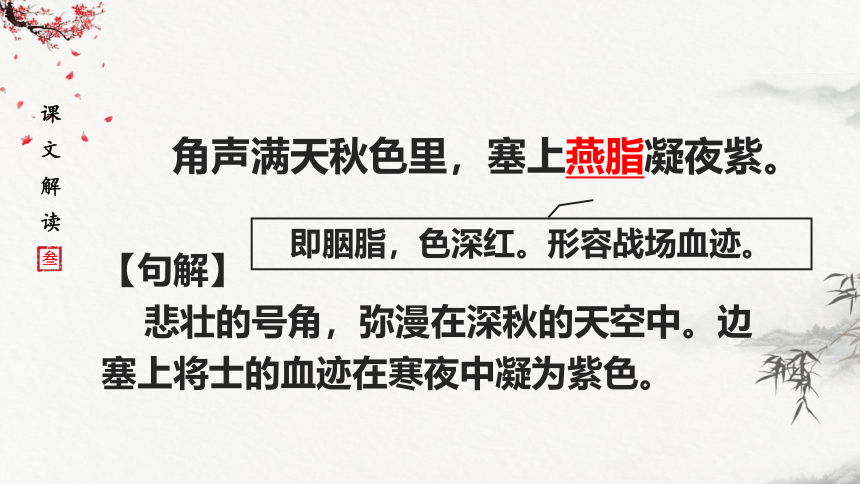

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

即胭脂,色深红。形容战场血迹。

【句解】

悲壮的号角,弥漫在深秋的天空中。边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

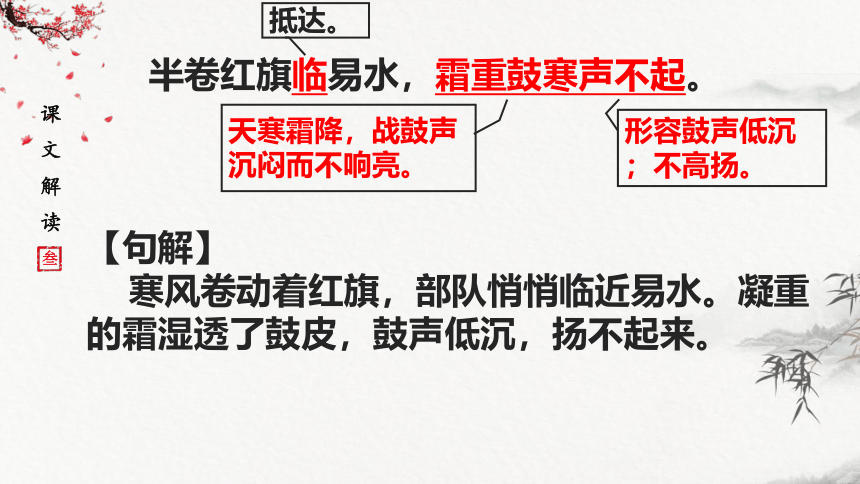

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

【句解】

寒风卷动着红旗,部队悄悄临近易水。凝重的霜湿透了鼓皮,鼓声低沉,扬不起来。

抵达。

天寒霜降,战鼓声沉闷而不响亮。

形容鼓声低沉;不高扬。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

【句解】

为报答君王的信任和重用。手执宝剑甘愿为国血战到死!

指宝剑

合作探究

叁

1.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”两句历来被人们所称道,这两句诗运用了什么写作手法?作用是什么?“开”字有何妙处

2.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”这两句是从什么角度来描写战争的?

3.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”是写什么时间的战斗?“易水”二字透露出什么信息?请设想“半卷红旗”是怎样的景象,作者捕捉这个景象入诗想要表现什么?

4. 赏析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”

5.这首诗表达了诗人怎样的情感?

1.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”两句历来被人们所称道,这两句诗运用了什么写作手法?作用是什么?“开”字有何妙处

在修辞运用上,运用比喻、夸张的手法,渲染了敌军兵临城下

的紧张气氛和危急形势。把敌军比作“黑云”,把将士们在

日光下反光的铠甲比作“金鳞”,“城欲摧”运用了夸张的

手法,以“黑云”“城欲摧”渲染敌军兵临城下的紧张气

氛和危急形势,以“金鳞开”表现我军严阵以待的气势。

“开”字形象地展示出将士们披坚执锐、严阵以待、雄姿英发、士气高昂的状态,与“摧”字相对,更反衬出边防将士维护国家统一的无畏精神。

2.

“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”这两

句是从什么角度来描写战争的?

分别从听觉和视觉两方面渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷场面。这一句不从正面写战争的惨烈,只是用“角声满天”侧面写战争规模,用“凝夜紫”侧面写血流成河的场面,给人以悲壮之感。

3.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”是写什么时间的战斗?“易水”二字透露出什么信息?

这两句写潜师夜袭。“易水”二字使人联想起战国时荆轲《易水歌》:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”表现出将士们悲壮的豪情。

请设想“半卷红旗”是怎样的景象,作者捕

捉这个景象入诗想要表现什么?

“半卷红旗”是侧面描写战况,一方面风势很大,卷起红旗便于快速行军,另一方面高度戒备,把战事的紧张状态凸显出来。

4.赏析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”

诗人借用“黄金台”典故,写将士们为报君

主的知遇之恩,誓死决战,突显了将士们顽强的战

斗意志、誓死报国的忠诚和慷慨赴难的大无畏精神。

5.这首诗表达了诗人怎样的情感?

这首诗通过描写兵临城下,将士们浴血奋战的场景,歌颂了守边将士英勇献身,誓死报国的英雄气概,也表达了诗人立志报国的决心。

5.李贺作诗,工于设色,陆游就曾说他的诗“五色炫耀,光夺眼目,使人不敢熟视”。结合《雁门太守行》中表现色彩的词语,发挥想象,用自己的话描述作者呈现的画面。

敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;我军严阵以待,阳光照耀下的铠甲闪烁着金光。在肃杀的秋色中,军中号角的声音响彻云霄;寒夜里,边塞将士的鲜血凝成暗紫色。带着半卷着的红旗,援军赶赴易水;天寒霜重,鼓声也像是被寒气所逼,声音低沉。

课堂小结

肆

这首诗属于边塞诗歌。

诗渲染了一种悲壮惨烈的气氛:那就是兵临城下,将士们浴血奋战,誓死抵抗。表现了将士们为国效命、战死沙场的英雄气概和献身精神,寄托了诗人为国立功的雄心壮志。

当堂检测

伍

赤壁

—杜牧

学习目标

1、理解诗歌的内容,体会诗歌所表达的感情。(重点)

2、体会诗歌所描绘的意境。

(难点)

3、培养学生对我国古代文 化的兴趣。(素养)

杜牧(803—852),唐代诗人。字牧之。京兆万年(今陕西西安)人。杜牧的文学创作有多方面的成就,诗、赋、古文都足以称名家。在诗歌创作上,杜牧与晚唐另一位杰出的诗人李商隐齐名,并称“小李杜”。他的古体诗受杜甫、韩愈的影响,题材广阔,笔力峭健。他的近体诗则以文词清丽、情韵跌宕见长。著有《樊川文集》。

作

者

简

介

《赤壁》选自《樊川诗集注》卷四(上海古籍出版社1978版)。诗人任黄州刺史时所作。赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方,在今湖北赤壁西北长江南岸。杜牧所咏的赤壁并非三国时孙、曹大战的地方,而是湖北黄冈的赤鼻矶。所以说此诗虽为咏史诗,其实是作者借题发挥,借以抒发自己的感慨。

背

景

链

接

自主学习

朗读诗歌,结合课下注释,翻译诗歌。

赤 壁

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

埋。

销蚀。

给。

帮助。

诗

歌

解

读

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

【翻译】一支折断了的铁戟(古代兵器)沉没在水底的沙中还没有销蚀掉,经过自己又磨又洗发现这是当年赤壁之战的遗留之物。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

【翻译】假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔将被关进铜雀台中了。

合作探究

1.《赤壁》开头为什么从一把很不起眼的折戟写起 这样写有何作用

2.诗中三、四句是实写还是虚写?这样写的目的是什么?说说这两句诗的深刻含义。

3. “二乔”在诗歌中指代什么?这样写有什么意义?

4.历史上一般怎样评价赤壁之战 诗人是怎样评价赤壁之战的

5.全诗抒发了作者怎样的思想感情

1.《赤壁》开头为什么从一把很不起眼的折戟写起 这样写有何作用

诗篇开头借一件古物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。沙里沉埋着铁戟,点出此地曾有过历史风云。折戟沉沙而仍未销蚀,又引发岁月流逝、物存人非的感慨。自然地引起后文对历史的咏叹。

2.诗中三、四句是实写还是虚写?这样写的目的是什么?说说这两句诗的深刻含义。

虚写。这两句由叙事引发议论。作者设想与事实相反的结果,认为若不是东风给周瑜方便,胜者就可能是曹操,历史就将要重写。对于这个结局诗人没有直说,而是以两个美女的命运象征国家命运,以小见大,别出心裁。

作者借史倾吐胸中的抑郁之气,曲折地反映了诗人的抑郁不平和豪爽胸襟:历史上英雄的成功都有某种机遇,只要有机遇,相信自己也会大有作为。

形象地代表东吴的命运。诗人假设东吴败亡,不写山河破碎,生灵涂炭,而写二乔的命运改变,不仅以小见大地说明战争之利害,而且极其耐人寻味,虽是史论,却赋予具体形象,可见诗人创作之高明 。

3.“二乔”在诗歌中指代什么?这样写有什么意义?

4.历史上一般怎样评价赤壁之战 诗人是怎样评价赤壁之战的

周瑜火烧赤壁,是历史上以少胜多的著名战役,多赞美之词。

诗人不以成败论英雄。认为赤壁之战的胜利,不过是借助东风而已,有很大的偶然性,否则就会有相反的结果。

5.全诗抒发了作者怎样的思想感情?

诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,感叹自己生不逢时,英雄无用武之地的抑郁不平之气。

课堂小结

结

构

梳

理

赤 壁

兴感之由

感慨咏叹

未销蚀的铁戟

是前朝之物

若非东风之便

历史将会改写

表现英雄无用武之地的抑郁不平之气。

告诫统治者不要有侥幸心理。

主

旨

概

括

这是一首咏史抒怀诗,诗人借对赤壁之战的评述来抒发诗人的自负感慨,吐露壮志未酬、报国无门的抑郁不平,也告诫统治者不要寄希望于偶然的侥幸。

—李贺

雁门太守行

学习目标

壹

1. 背诵诗歌,了解作者,体会诗歌意境。(重点)

2.深切感受诗人热爱国家的美好情操。(素养)

李贺(790—816),字长吉,世称李长吉、鬼才、诗鬼等,与李白、李商隐三人并称唐代“三李”。祖籍陇西,生于福昌县昌谷(是今河南洛阳宜阳县)。李贺是中唐浪漫主义诗人的代表,又是中唐到晚唐诗风转变期的重要人物。他的诗文以意新语丽,幽深奇绝,名闻天下,被人们吟咏了一千余年。代表作有《雁门太守行》《秦王饮酒》《梦天》。

作

者

简

介

背

景

链

接

《雁门太守行》:李贺生活的时代藩镇叛乱此起彼伏,发生过重大的战争。史载809年(元和四年),王承宗的叛军攻打易州和定州,爱国将领李光颜曾率兵驰救。元和九年,他身先士卒,突出、冲击吴元济叛军的包围,杀得敌人人仰马翻,狼狈逃窜。此诗写的是激昂慷慨、逆境奋战、誓死疆场的英雄。

自主学习

贰

结合课下注释,翻译诗歌内容。

雁门太守行

李贺

黑 云 压 城 城 欲 摧,

甲 光 向 日 金 鳞 开。

比喻敌军攻城的气势。

坍塌

铠甲迎着太阳闪出的光。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

【句解】

敌军似乌云压进城,城墙仿佛就要被摧垮。城内守军披坚执锐,严阵以待,日光照在铠甲上,闪烁着金光。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

即胭脂,色深红。形容战场血迹。

【句解】

悲壮的号角,弥漫在深秋的天空中。边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

【句解】

寒风卷动着红旗,部队悄悄临近易水。凝重的霜湿透了鼓皮,鼓声低沉,扬不起来。

抵达。

天寒霜降,战鼓声沉闷而不响亮。

形容鼓声低沉;不高扬。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

【句解】

为报答君王的信任和重用。手执宝剑甘愿为国血战到死!

指宝剑

合作探究

叁

1.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”两句历来被人们所称道,这两句诗运用了什么写作手法?作用是什么?“开”字有何妙处

2.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”这两句是从什么角度来描写战争的?

3.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”是写什么时间的战斗?“易水”二字透露出什么信息?请设想“半卷红旗”是怎样的景象,作者捕捉这个景象入诗想要表现什么?

4. 赏析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”

5.这首诗表达了诗人怎样的情感?

1.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”两句历来被人们所称道,这两句诗运用了什么写作手法?作用是什么?“开”字有何妙处

在修辞运用上,运用比喻、夸张的手法,渲染了敌军兵临城下

的紧张气氛和危急形势。把敌军比作“黑云”,把将士们在

日光下反光的铠甲比作“金鳞”,“城欲摧”运用了夸张的

手法,以“黑云”“城欲摧”渲染敌军兵临城下的紧张气

氛和危急形势,以“金鳞开”表现我军严阵以待的气势。

“开”字形象地展示出将士们披坚执锐、严阵以待、雄姿英发、士气高昂的状态,与“摧”字相对,更反衬出边防将士维护国家统一的无畏精神。

2.

“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”这两

句是从什么角度来描写战争的?

分别从听觉和视觉两方面渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷场面。这一句不从正面写战争的惨烈,只是用“角声满天”侧面写战争规模,用“凝夜紫”侧面写血流成河的场面,给人以悲壮之感。

3.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”是写什么时间的战斗?“易水”二字透露出什么信息?

这两句写潜师夜袭。“易水”二字使人联想起战国时荆轲《易水歌》:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”表现出将士们悲壮的豪情。

请设想“半卷红旗”是怎样的景象,作者捕

捉这个景象入诗想要表现什么?

“半卷红旗”是侧面描写战况,一方面风势很大,卷起红旗便于快速行军,另一方面高度戒备,把战事的紧张状态凸显出来。

4.赏析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”

诗人借用“黄金台”典故,写将士们为报君

主的知遇之恩,誓死决战,突显了将士们顽强的战

斗意志、誓死报国的忠诚和慷慨赴难的大无畏精神。

5.这首诗表达了诗人怎样的情感?

这首诗通过描写兵临城下,将士们浴血奋战的场景,歌颂了守边将士英勇献身,誓死报国的英雄气概,也表达了诗人立志报国的决心。

5.李贺作诗,工于设色,陆游就曾说他的诗“五色炫耀,光夺眼目,使人不敢熟视”。结合《雁门太守行》中表现色彩的词语,发挥想象,用自己的话描述作者呈现的画面。

敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;我军严阵以待,阳光照耀下的铠甲闪烁着金光。在肃杀的秋色中,军中号角的声音响彻云霄;寒夜里,边塞将士的鲜血凝成暗紫色。带着半卷着的红旗,援军赶赴易水;天寒霜重,鼓声也像是被寒气所逼,声音低沉。

课堂小结

肆

这首诗属于边塞诗歌。

诗渲染了一种悲壮惨烈的气氛:那就是兵临城下,将士们浴血奋战,誓死抵抗。表现了将士们为国效命、战死沙场的英雄气概和献身精神,寄托了诗人为国立功的雄心壮志。

当堂检测

伍

赤壁

—杜牧

学习目标

1、理解诗歌的内容,体会诗歌所表达的感情。(重点)

2、体会诗歌所描绘的意境。

(难点)

3、培养学生对我国古代文 化的兴趣。(素养)

杜牧(803—852),唐代诗人。字牧之。京兆万年(今陕西西安)人。杜牧的文学创作有多方面的成就,诗、赋、古文都足以称名家。在诗歌创作上,杜牧与晚唐另一位杰出的诗人李商隐齐名,并称“小李杜”。他的古体诗受杜甫、韩愈的影响,题材广阔,笔力峭健。他的近体诗则以文词清丽、情韵跌宕见长。著有《樊川文集》。

作

者

简

介

《赤壁》选自《樊川诗集注》卷四(上海古籍出版社1978版)。诗人任黄州刺史时所作。赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方,在今湖北赤壁西北长江南岸。杜牧所咏的赤壁并非三国时孙、曹大战的地方,而是湖北黄冈的赤鼻矶。所以说此诗虽为咏史诗,其实是作者借题发挥,借以抒发自己的感慨。

背

景

链

接

自主学习

朗读诗歌,结合课下注释,翻译诗歌。

赤 壁

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

埋。

销蚀。

给。

帮助。

诗

歌

解

读

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

【翻译】一支折断了的铁戟(古代兵器)沉没在水底的沙中还没有销蚀掉,经过自己又磨又洗发现这是当年赤壁之战的遗留之物。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

【翻译】假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔将被关进铜雀台中了。

合作探究

1.《赤壁》开头为什么从一把很不起眼的折戟写起 这样写有何作用

2.诗中三、四句是实写还是虚写?这样写的目的是什么?说说这两句诗的深刻含义。

3. “二乔”在诗歌中指代什么?这样写有什么意义?

4.历史上一般怎样评价赤壁之战 诗人是怎样评价赤壁之战的

5.全诗抒发了作者怎样的思想感情

1.《赤壁》开头为什么从一把很不起眼的折戟写起 这样写有何作用

诗篇开头借一件古物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。沙里沉埋着铁戟,点出此地曾有过历史风云。折戟沉沙而仍未销蚀,又引发岁月流逝、物存人非的感慨。自然地引起后文对历史的咏叹。

2.诗中三、四句是实写还是虚写?这样写的目的是什么?说说这两句诗的深刻含义。

虚写。这两句由叙事引发议论。作者设想与事实相反的结果,认为若不是东风给周瑜方便,胜者就可能是曹操,历史就将要重写。对于这个结局诗人没有直说,而是以两个美女的命运象征国家命运,以小见大,别出心裁。

作者借史倾吐胸中的抑郁之气,曲折地反映了诗人的抑郁不平和豪爽胸襟:历史上英雄的成功都有某种机遇,只要有机遇,相信自己也会大有作为。

形象地代表东吴的命运。诗人假设东吴败亡,不写山河破碎,生灵涂炭,而写二乔的命运改变,不仅以小见大地说明战争之利害,而且极其耐人寻味,虽是史论,却赋予具体形象,可见诗人创作之高明 。

3.“二乔”在诗歌中指代什么?这样写有什么意义?

4.历史上一般怎样评价赤壁之战 诗人是怎样评价赤壁之战的

周瑜火烧赤壁,是历史上以少胜多的著名战役,多赞美之词。

诗人不以成败论英雄。认为赤壁之战的胜利,不过是借助东风而已,有很大的偶然性,否则就会有相反的结果。

5.全诗抒发了作者怎样的思想感情?

诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,感叹自己生不逢时,英雄无用武之地的抑郁不平之气。

课堂小结

结

构

梳

理

赤 壁

兴感之由

感慨咏叹

未销蚀的铁戟

是前朝之物

若非东风之便

历史将会改写

表现英雄无用武之地的抑郁不平之气。

告诫统治者不要有侥幸心理。

主

旨

概

括

这是一首咏史抒怀诗,诗人借对赤壁之战的评述来抒发诗人的自负感慨,吐露壮志未酬、报国无门的抑郁不平,也告诫统治者不要寄希望于偶然的侥幸。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读