2021-2022学年部编版语文八年级上册23生于忧患,死于安乐课件(共39张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文八年级上册23生于忧患,死于安乐课件(共39张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-25 06:37:31 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

生于忧患,死于安乐

有一只青蛙第一次不小心掉在了一口正煮着水的锅里,恰好水已经开了,青蛙吓坏了,使劲一跳,逃离了险境;第二次,青蛙又犯了同样的错误,又掉进了那口锅中,同样的锅里也在煮的水,不同的是,这次水还没有煮开,青蛙觉得还挺舒服:这个热水澡好哇!结果呢?——青蛙熟了!

温水煮青蛙故事

作者简介

孟子:名轲,字子舆,战国时思想家、教育家,儒家学派代表人物。与孔子并称“孔孟”。被尊称为“亚圣”。

孟子把孔子“仁”的观念发展为“仁政”思想,提出民贵君轻的政治主张。

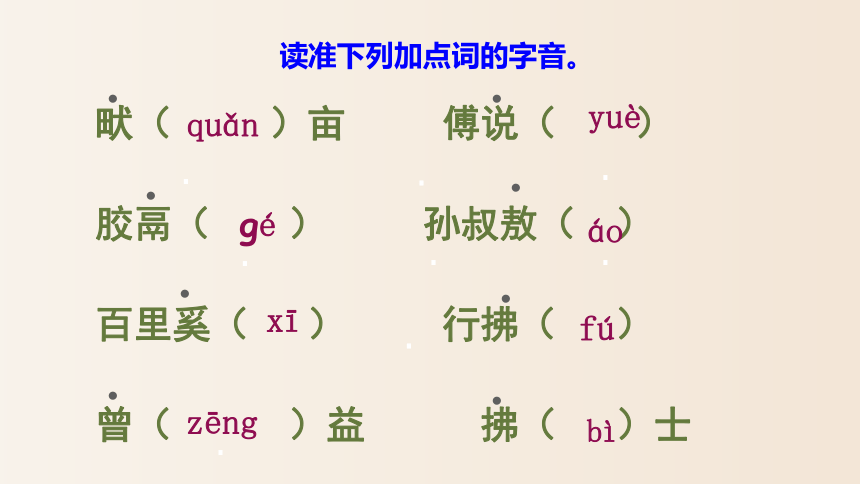

读准下列加点词的字音。

畎( )亩 傅说( )

胶鬲( ) 孙叔敖( )

百里奚( ) 行拂( )

曾( )益 拂( )士

.

.

.

.

.

.

.

quǎn

yuè

gé

áo

xī

fú

zēng

bì

.

·

·

·

·

·

·

·

·

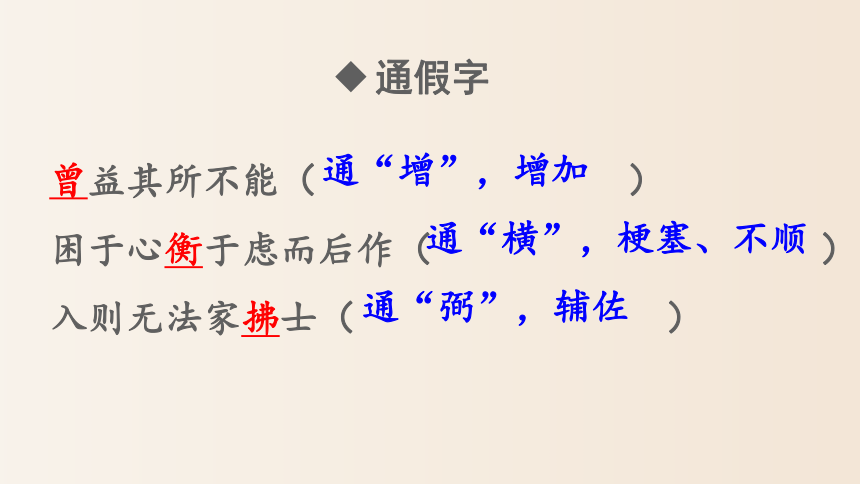

曾益其所不能( )

困于心衡于虑而后作( )

入则无法家拂士( )

通“增”,增加

通假字

通“横”,梗塞、不顺

通“弼”,辅佐

舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,百里奚/举于/市。故/天将/降大任/于是人也,必先苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行拂/乱/其所为,所以/动心/忍性,曾益/其所不能。

人恒过/然后能改,困于心/衡于虑/而后作,征于色/发于声/而后喻。入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者,国恒亡,然后知/生于忧患/而死于安乐也。

生于忧患,死于安乐

齐读课文,读准字音,读出节奏:

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

发:被任用; 畎亩:田间、田地; 举:被选拔;士:狱官; 市:市井之中,集市。

舜发于畎亩之中

舜从田野之中被任用

傅说举于版筑之间

傅说从筑墙的劳作之中被选拔。

胶鬲举于鱼盐之中

胶鬲从贩卖鱼盐中被起用 。

管夷吾举于士

管夷吾从狱官手里释放后被举用为相。

孙叔敖举于海

图为孙叔敖除去两头蛇的传说

孙叔敖从海滨(隐居的地方)被起用。

百里奚举于市

百里奚被从奴隶市场里赎买回来并被起用。

舜从田野(耕作)之中被起用,傅说从筑墙的劳作之中被起用,胶鬲从贩卖鱼盐中被起用,管夷吾被从狱官手里救出来并受到任用,孙叔敖从海滨(隐居的地方)被起用,百里奚被从奴隶市场里赎买回来并被起用。

思考问题:

1、文章开头列举了哪些事例,运用什么样的句式?

2、这几位古代贤能的人所处的时代不同,但是他们的经历什么共同点?

运用了排比句式,列举了历史上这六位名人的事例:舜、傅说、胶鬲、管仲、孙叔敖、百里奚。

他们虽然出身卑微,历经了苦难的磨练,最后都被提拔任用,做出了一番作为。

3、列举人物的目的是什么?

目的是以事实证明只有经历艰难困苦的磨炼才能成就大业(逆境造就人才),从而证明“生于忧患”的道理。

请你举出古今中外同类型的事例

韩信受胯下之辱成将军

居里夫人发现了镭元素

毛泽东、周恩来、朱德、邓小平等领导人开创了新中国的历史

张海迪高位截肢自学了四国外语……

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,

劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其

所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

责任,使命。

语气助词,用在前半句末,表示停顿。

使动用法,使……痛苦。

思想意志。

使……劳累。

使……饥饿。

财资缺乏。这里是动词,使他身处贫困之苦。

违背。

拂,违背。乱,扰乱。

用这些办法。

使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来。动,使……惊动;忍,使……坚韧。

增加。曾,同“增”。

所以上天将要把重任降临在这样的人身上,一定先要使他心意苦恼,使他筋骨劳累,使他忍饥挨饿,使他的身体穷困缺乏,使他做事受到阻挠干扰,用这些来激励他的心志,使他性情坚忍,增加他所没有的才能。

“是人”指像上文所列举的经历了艰难困苦之后才成就了大业的人。

采用了从个别到一般的顺序。

“是人”指什么人?作者由列举的历史人物写到“是人”,这是什么顺序?

说明人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想和行为等方面都经受一番艰难困苦的磨炼。

作者在第一段列举事实之后,以“天将降大任于……”一段话说明了什么道理?

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

常常犯错误。

困惑。

通“横”,梗塞,不顺。

奋起。这里指有所作为。

表现在脸色上。意思是憔悴枯槁,表现在脸上。征,表现。色,脸色。

流露在言谈中。发,显露、流露。

了解,知晓。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

指在国内。

法家,守法度的大臣。拂士,辅佐君主的贤士。“拂”,通“弼”,辅佐。

指在国外。

常处忧愁祸患之中可以使人生存。

常处安逸快乐之中可以使人死亡。

一个人常常犯错误,然后才能改正;心意困苦,思虑阻塞,然后才能奋起;(忧虑)表现在脸色上,吐发在言语中,才能够被别人了解。一个国家,如果在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君主的贤士,在国外没有与之相匹敌的邻国和来自外国的祸患,这样的国家常常会被消灭。

这样之后,就知道忧愁祸患足以使人生存发展,安逸享乐足以使人死亡的道理了。

苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。(艰难困苦的磨炼)

造就人才的客观(外部)条件是什么?

困于心,衡于虑。(内心忧困,思虑堵塞,经历一番艰苦的思想斗争)

造就人才的主观(内部)条件是什么?

论述了“死于安乐”的道理。这句针对国君提出,意思是说如果国内没有执法严格、敢于直谏的臣子,国君就会胡作非为;外面如果没有势力、地位相等的国家,国君就会耽于安乐。这样,国家常常会灭亡。

“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”这句论述了什么道理?怎样理解这句话?

中心论点

这样以后,人们就知道

忧愁祸患能使人生存发展,安逸

享乐能使人萎靡死亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

举例论证——列举舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚等历史上六个著名人物从卑微到显贵的事例。

全文运用了什么论证方法?(论证的思路和方法)

类比论证——从个人事例说起,在得出“困境出人才”这个观点后,转到统治者治国上,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大事业的因素相仿。

对比论证——从正反两方面论证经过磨炼的益处,说明人处困境能激发斗志,国无忧患易遭灭亡的道理。

联系现实生活,谈谈你对“生于忧患,死于安乐”的理解。

合作探究

课文是从两个角度说理的。一是关于人才的造就问题。孟子在这个问题上强调了两个方面:

另一方面他指出人要能够经受住挫折困顿的考验,在挫折困顿中奋起,这样才会有所作为,挫折困顿面前,振作精神,努力奋斗,发挥主观能动性,方能冲出困境;若颓然丧志,一蹶不振,自然也就消沉下去,才能从奋斗中来。

二是关于国家的治理问题。孟子指出拥有贤臣,采纳诫谏,保持警觉,居安思危对一个国家是极端重要的,这关系到国之存亡。孟子的这个思想有深远的意义,试想,一个国家如果奸邪当道,佞臣弄权,沉湎安乐,丧失警觉,那么其前途命运是可想而知的。

通过陈述六个发迹于民间而被举荐的名人的事例和相关道理,阐述了逆境成才的道理,论证了“生于忧患,死于安乐”这一中心论点。

课文小结

古今异义

舜发于畎亩之中( )

举于版筑之间( )

举于士( )

古义:被任用;

今义:送出,交付

古义:捣土用的杵;

今义:建筑,修建

古义:狱官;今义:士兵

文言小结

天将降大任于是人( )

征于色( )

而后喻( )

古义:代词,这;

今义;判断动词

古义:征验,表现;今义:出征

古义:明白;今义:比喻

词类活用

必先苦其心志

劳其筋骨

饿其体肤

形容词用作动词,使……痛苦

形容词用作动词,使……劳累

形容词用作动词,使……饥饿

空乏其身

人恒过然后能改

入则无法家拂士,出则无敌国外患

形容词用作动词,使……贫困

名词用作动词,犯错误

动词用作状语,在国内、在国外

一词多义

发

发于畎亩( )

发于声( )

动词,兴起,指被任用

动词,显露、流露

于

舜发于畎亩之中( )

天将降大任于是人( )

然后知生于忧患而死于安乐也( )

介词,从

介词,给

介词,在

以

以天下之所顺( )

所以动心忍性( )

介词,凭借

介词,凭借

而

而后作( )

而死于安乐( )

承接连词

并列连词

1.生于忧患,死于安乐》中提出担当大任的人必须经过艰苦的磨炼。请课后查找的相关资料,再补充一些例子,说说你的看法。

2.收集相关的名人名言

引申拓展

生于忧患,死于安乐

有一只青蛙第一次不小心掉在了一口正煮着水的锅里,恰好水已经开了,青蛙吓坏了,使劲一跳,逃离了险境;第二次,青蛙又犯了同样的错误,又掉进了那口锅中,同样的锅里也在煮的水,不同的是,这次水还没有煮开,青蛙觉得还挺舒服:这个热水澡好哇!结果呢?——青蛙熟了!

温水煮青蛙故事

作者简介

孟子:名轲,字子舆,战国时思想家、教育家,儒家学派代表人物。与孔子并称“孔孟”。被尊称为“亚圣”。

孟子把孔子“仁”的观念发展为“仁政”思想,提出民贵君轻的政治主张。

读准下列加点词的字音。

畎( )亩 傅说( )

胶鬲( ) 孙叔敖( )

百里奚( ) 行拂( )

曾( )益 拂( )士

.

.

.

.

.

.

.

quǎn

yuè

gé

áo

xī

fú

zēng

bì

.

·

·

·

·

·

·

·

·

曾益其所不能( )

困于心衡于虑而后作( )

入则无法家拂士( )

通“增”,增加

通假字

通“横”,梗塞、不顺

通“弼”,辅佐

舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,百里奚/举于/市。故/天将/降大任/于是人也,必先苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行拂/乱/其所为,所以/动心/忍性,曾益/其所不能。

人恒过/然后能改,困于心/衡于虑/而后作,征于色/发于声/而后喻。入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者,国恒亡,然后知/生于忧患/而死于安乐也。

生于忧患,死于安乐

齐读课文,读准字音,读出节奏:

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

发:被任用; 畎亩:田间、田地; 举:被选拔;士:狱官; 市:市井之中,集市。

舜发于畎亩之中

舜从田野之中被任用

傅说举于版筑之间

傅说从筑墙的劳作之中被选拔。

胶鬲举于鱼盐之中

胶鬲从贩卖鱼盐中被起用 。

管夷吾举于士

管夷吾从狱官手里释放后被举用为相。

孙叔敖举于海

图为孙叔敖除去两头蛇的传说

孙叔敖从海滨(隐居的地方)被起用。

百里奚举于市

百里奚被从奴隶市场里赎买回来并被起用。

舜从田野(耕作)之中被起用,傅说从筑墙的劳作之中被起用,胶鬲从贩卖鱼盐中被起用,管夷吾被从狱官手里救出来并受到任用,孙叔敖从海滨(隐居的地方)被起用,百里奚被从奴隶市场里赎买回来并被起用。

思考问题:

1、文章开头列举了哪些事例,运用什么样的句式?

2、这几位古代贤能的人所处的时代不同,但是他们的经历什么共同点?

运用了排比句式,列举了历史上这六位名人的事例:舜、傅说、胶鬲、管仲、孙叔敖、百里奚。

他们虽然出身卑微,历经了苦难的磨练,最后都被提拔任用,做出了一番作为。

3、列举人物的目的是什么?

目的是以事实证明只有经历艰难困苦的磨炼才能成就大业(逆境造就人才),从而证明“生于忧患”的道理。

请你举出古今中外同类型的事例

韩信受胯下之辱成将军

居里夫人发现了镭元素

毛泽东、周恩来、朱德、邓小平等领导人开创了新中国的历史

张海迪高位截肢自学了四国外语……

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,

劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其

所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

责任,使命。

语气助词,用在前半句末,表示停顿。

使动用法,使……痛苦。

思想意志。

使……劳累。

使……饥饿。

财资缺乏。这里是动词,使他身处贫困之苦。

违背。

拂,违背。乱,扰乱。

用这些办法。

使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来。动,使……惊动;忍,使……坚韧。

增加。曾,同“增”。

所以上天将要把重任降临在这样的人身上,一定先要使他心意苦恼,使他筋骨劳累,使他忍饥挨饿,使他的身体穷困缺乏,使他做事受到阻挠干扰,用这些来激励他的心志,使他性情坚忍,增加他所没有的才能。

“是人”指像上文所列举的经历了艰难困苦之后才成就了大业的人。

采用了从个别到一般的顺序。

“是人”指什么人?作者由列举的历史人物写到“是人”,这是什么顺序?

说明人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想和行为等方面都经受一番艰难困苦的磨炼。

作者在第一段列举事实之后,以“天将降大任于……”一段话说明了什么道理?

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

常常犯错误。

困惑。

通“横”,梗塞,不顺。

奋起。这里指有所作为。

表现在脸色上。意思是憔悴枯槁,表现在脸上。征,表现。色,脸色。

流露在言谈中。发,显露、流露。

了解,知晓。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

指在国内。

法家,守法度的大臣。拂士,辅佐君主的贤士。“拂”,通“弼”,辅佐。

指在国外。

常处忧愁祸患之中可以使人生存。

常处安逸快乐之中可以使人死亡。

一个人常常犯错误,然后才能改正;心意困苦,思虑阻塞,然后才能奋起;(忧虑)表现在脸色上,吐发在言语中,才能够被别人了解。一个国家,如果在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君主的贤士,在国外没有与之相匹敌的邻国和来自外国的祸患,这样的国家常常会被消灭。

这样之后,就知道忧愁祸患足以使人生存发展,安逸享乐足以使人死亡的道理了。

苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。(艰难困苦的磨炼)

造就人才的客观(外部)条件是什么?

困于心,衡于虑。(内心忧困,思虑堵塞,经历一番艰苦的思想斗争)

造就人才的主观(内部)条件是什么?

论述了“死于安乐”的道理。这句针对国君提出,意思是说如果国内没有执法严格、敢于直谏的臣子,国君就会胡作非为;外面如果没有势力、地位相等的国家,国君就会耽于安乐。这样,国家常常会灭亡。

“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”这句论述了什么道理?怎样理解这句话?

中心论点

这样以后,人们就知道

忧愁祸患能使人生存发展,安逸

享乐能使人萎靡死亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

举例论证——列举舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚等历史上六个著名人物从卑微到显贵的事例。

全文运用了什么论证方法?(论证的思路和方法)

类比论证——从个人事例说起,在得出“困境出人才”这个观点后,转到统治者治国上,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大事业的因素相仿。

对比论证——从正反两方面论证经过磨炼的益处,说明人处困境能激发斗志,国无忧患易遭灭亡的道理。

联系现实生活,谈谈你对“生于忧患,死于安乐”的理解。

合作探究

课文是从两个角度说理的。一是关于人才的造就问题。孟子在这个问题上强调了两个方面:

另一方面他指出人要能够经受住挫折困顿的考验,在挫折困顿中奋起,这样才会有所作为,挫折困顿面前,振作精神,努力奋斗,发挥主观能动性,方能冲出困境;若颓然丧志,一蹶不振,自然也就消沉下去,才能从奋斗中来。

二是关于国家的治理问题。孟子指出拥有贤臣,采纳诫谏,保持警觉,居安思危对一个国家是极端重要的,这关系到国之存亡。孟子的这个思想有深远的意义,试想,一个国家如果奸邪当道,佞臣弄权,沉湎安乐,丧失警觉,那么其前途命运是可想而知的。

通过陈述六个发迹于民间而被举荐的名人的事例和相关道理,阐述了逆境成才的道理,论证了“生于忧患,死于安乐”这一中心论点。

课文小结

古今异义

舜发于畎亩之中( )

举于版筑之间( )

举于士( )

古义:被任用;

今义:送出,交付

古义:捣土用的杵;

今义:建筑,修建

古义:狱官;今义:士兵

文言小结

天将降大任于是人( )

征于色( )

而后喻( )

古义:代词,这;

今义;判断动词

古义:征验,表现;今义:出征

古义:明白;今义:比喻

词类活用

必先苦其心志

劳其筋骨

饿其体肤

形容词用作动词,使……痛苦

形容词用作动词,使……劳累

形容词用作动词,使……饥饿

空乏其身

人恒过然后能改

入则无法家拂士,出则无敌国外患

形容词用作动词,使……贫困

名词用作动词,犯错误

动词用作状语,在国内、在国外

一词多义

发

发于畎亩( )

发于声( )

动词,兴起,指被任用

动词,显露、流露

于

舜发于畎亩之中( )

天将降大任于是人( )

然后知生于忧患而死于安乐也( )

介词,从

介词,给

介词,在

以

以天下之所顺( )

所以动心忍性( )

介词,凭借

介词,凭借

而

而后作( )

而死于安乐( )

承接连词

并列连词

1.生于忧患,死于安乐》中提出担当大任的人必须经过艰苦的磨炼。请课后查找的相关资料,再补充一些例子,说说你的看法。

2.收集相关的名人名言

引申拓展

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读