部编版语文八年级上册5国行公祭,为佑世界和平课件(32张ppt)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上册5国行公祭,为佑世界和平课件(32张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-26 06:49:12 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

国行公祭,为佑世界和平

统编版语文八年级(上)

教学目录

学习目标

01

新知导入

02

助学资料

03

预习思考

04

初读课文

05

精读课文

06

课堂小结

07

跟踪检测

08

积累拓展

09

课后作业

10

1.学习新闻评论的有关知识,明确新闻评论的特点。

2.了解南京大屠杀的历史背景,感受这篇新闻评论的写作目的。

3. 牢记历史,热爱祖国,维护世界和平。

学习目标

1937年12月13日,日本侵略者入侵南京,制造了震惊中外的南京大屠杀,30万中国同胞惨遭杀戮。在2017年第四个国家公祭日之际,人民日报刊登了新闻评论《国行公祭,为佑世界和平》一文。今天,就让我们走进这篇评论,谨记这段屈辱的岁月。

新知导入

什么是国家公祭日?

国家公祭日,是一个国家为纪念曾经发生过的重大民族灾难而设立的国家纪念活动,由国家权力机关决定。 第二次世界大战结束后,主要参战国政府纷纷推出国家级哀悼日,以国家公祭的形式来祭奠在惨案中死难的国民,增强现代人对国家遭受战争灾难历史的记忆。

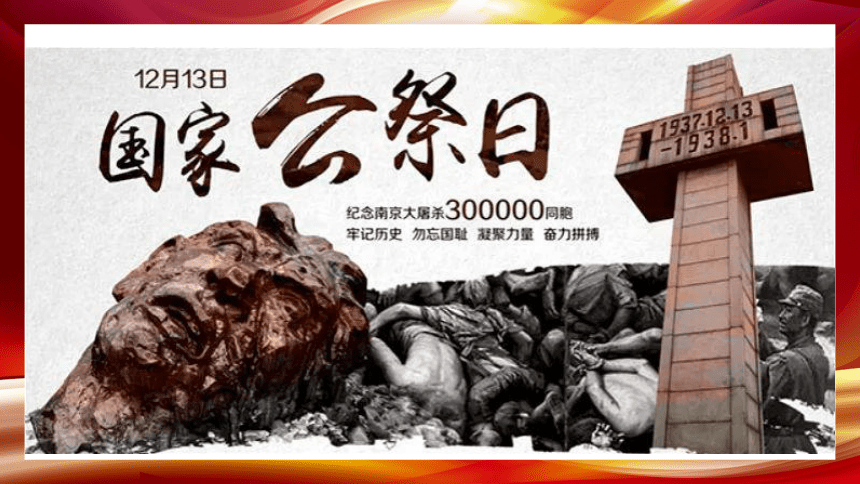

2014年2月25日,十二届全国人大常委会第七次会议决议,拟将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,拟将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。随后就通过了。

2018年10月31日,南京市十六届人大常委会第七次会议表决通过了《南京市国家公祭保障条例》,其中将国家公祭日当天全城默哀一分钟的倡议,明确列入法规。

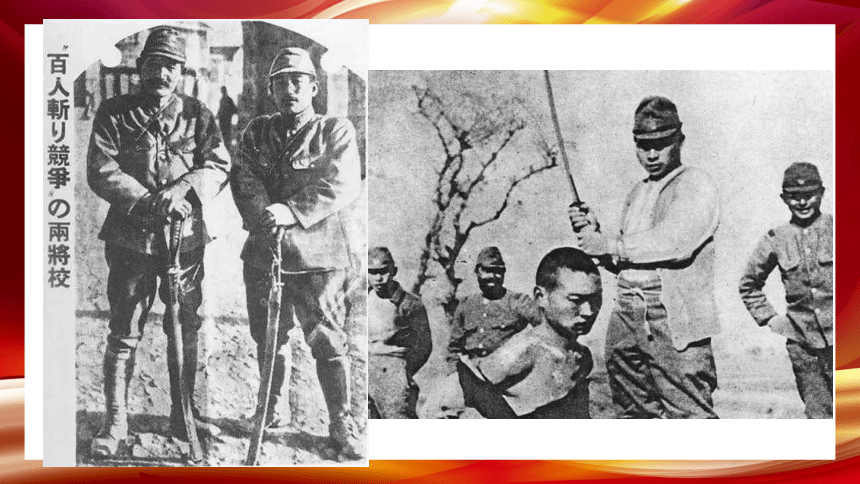

本文选自2017年12月13日《人民日报》。这一天,是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞。作者有感而发,写下了这篇震撼人心的评论。1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京。随后,在南京及附近地区进行长达6周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀。在南京大屠杀中,大量平民及战俘被日军杀害,无数家庭支离破碎,遇难人数超过30万。

创作背景

助学资料

新闻评论

新闻评论就是对当前发生的新闻及其新闻中的事实或者新闻中表现出的乃至隐藏的问题,作者发表自己的见解,或者归纳、整理出新的结论、观点。简单地说,就是评说一件事情、一个问题,或者几件事情、几个问题。主要表达方式为议论。

文体知识

助学资料

新闻评论的特点

新闻评论一般具有时效性、针对性、准确性、说理性和思想性的特点.新闻报道传播事实信息,新闻评论发表意见信息;新闻报道以叙述为主,新闻评论以议论为主;新闻报道的主要作用是告知信息、传播信息,新闻评论则旨在针砭时弊、引导舆论。新闻评论具有引导、监督、表态、深化的作用。

在评论中会采用举例论证,道理论证,正面论证,反面论证,对比论证等论证方法论证作者观点。

文体知识

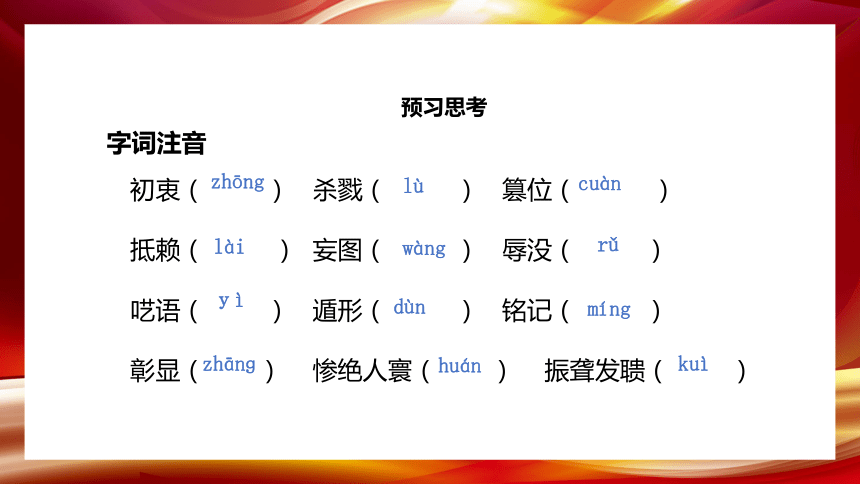

初衷( ) 杀戮( ) 篡位( )

抵赖( ) 妄图( ) 辱没( )

呓语( ) 遁形( ) 铭记( )

彰显( ) 惨绝人寰( ) 振聋发聩( )

字词注音

预习思考

lù

cuàn

lài

dùn

zhānɡ

huán

kuì

yì

míng

rǔ

wàng

zhōng

国殇:

惨绝人寰:

篡改:

呓语:

振聋发聩:

遁形:

理解词义

预习思考

为国牺牲的人。课文中指死难的军民。

人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。人寰,人间。

别有用心地改动或曲解。

梦话。

发出很大的声响,使耳聋的人也能听见。比喻唤醒糊涂麻木的人。聩,聋。

隐藏形体。

认真阅读课文及相关参考资料,捕捉课文中的关键段落、句子、词语。记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于学习探究时解决。

1.思考作者的写作目的。

2.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

整体感知

初读课文

速 读课 文

思考1:梳理文章结构。

思考2:这篇新闻评论的写作目的?

思考问题

主体部分(2~5):

简述设立国家公祭日的初衷、背景和意义。

从正反两个方面论述设立国家公祭日的重要性。联系现实论述设立国家公祭日的必要性。

导语部分(1):

结尾部分(6):

总结全文,深化中心,南京的命运变迁足证和平的何等珍贵,中国矢志捍卫世界和平。

划分层次

初读课文

这则评论是针对什么新闻事件而写的?写作目的?

针对在纪念南京大屠杀80周年的公祭日,即第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国以隆重仪式悼念死难者同胞的的新闻事件而写。

通过南京命运的变迁,提醒世人要铭记历史,永远牢记南京大屠杀给中国带来的灾难引起人们的高度警惕,珍爱和平,共同维护世界和平。

自主探究

初读课文

品味第一部分

说说文章引用国家公祭鼎铭文的作用。

引用国家公祭鼎铭文,既交代了南京大屠杀的史实,又点明了设立国家公祭日的初衷,语言庄重严肃,富有感染力。

分析讨论

精读课文

第1段最后一句有什么作用?

直接指出中国设立国家公祭日的初衷、背景和意义。照应标题,揭示题目内涵。

分析讨论

精读课文

文章第2~3段所写的事例分别有什么作用?

第2段列举大量事实,论述全世界珍爱和平的人民正以不同的方式纪念南京大屠杀,是从正面论述。

第3段写日本右翼分子的扭曲历史、美化战争,是从反面论述他们的错误。这两段论述的侧重点各不相同。

品味第二部分

分析讨论

此句为过渡句。引出下文日本右翼分子否认历史的态度仍然顽固的一面。

分析第3段中“但人们也看到,在日本,右翼分子否认历史的态度仍然顽固”一句的作用。

分析讨论

精读课文

文章第4段写“日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格”等事例有什么作用?

从另一个角度论述了日本右翼分子不能正视历史,从而阐明日本在对待历史问题上的错误性。进一步进行论述全世界人不会忘记历史,日本右翼越顽固,越会引起爱好和平的人们的高度警惕。

品味第三部分

分析讨论

文章在语言上有何特点?结合具体的语句简要分析。

本文用语精当且不乏文采。如第三段中“百般抵赖、扭曲历史、美化战争、颠倒黑白、企图、丑态百出”等词语,既准确地讽刺了日本右翼分子的极端错误的思想,又写出了他们歪曲历史、不能正视现实的种种丑态。

课文探究

精读课文

读完了这篇评论,结合中国现今在全世界的地位,谈谈你的阅读感受。

如今的中国,已不再是任人欺凌与宰割的旧中国了,经过几十年的发展,中国人民重新站起来了,中国科技已高速发展,综合国力不断增强,我们的祖国已经腾飞,中国已经屹立于世界强国之林。我们青少年应珍惜当下幸福美好的环境,努力学习,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

课文探究

精读课文

这篇新闻述评,从国家公祭鼎铭文谈起,逐层深入地阐述了设立公祭日的初衷、背景和意义,采用正反对比、列举事实等方法,剖析了日本右翼分子篡改历史、歪曲事实的险恶用心,申明中国一以贯之的立场:铭记历史,缅怀先烈,热爱和平,开创未来。

课文主旨

课堂小结

国行公祭,为佑世界和平

设立公祭日:铭记历史,维护和平

正反对比论述设立公祭日的重要性

联系现实论述设立公祭日的重要性

总结全文,再次强调设立公祭日的意义

铭记历史

缅怀先烈

热爱和平

板书设计

课堂小结

1.1词语辨析。

震耳欲聋:

振聋发聩:

跟踪检测

耳朵 都快震聋了,形容声音很大。

指声音大到使耳聋的人都能听見。

【例】父母的一席话振聋发聩,使他彻底觉悟了。

为正义事业献身为什么叫“牺牲”?

现在我们往往用“牺牲”来表示为正义事业而舍弃自身利益或献身,其实“牺牲”在古代指的是用于祭祀的牲畜。最常用来祭祀的牲畜有牛、羊、猪等。

在古代,“国之大事,唯祀与戎”,所以古人对宗庙祭祀非常重视,不但制定了严格、复杂的礼制规仪,对于祭品也有着严格的规定:用于祭祀的牲畜必须是纯色,而且必须是完整的。只有纯色、完整的牲畜,才能叫作“牺牲”。如《曹刿论战》有:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”后来,“牺牲”的含义逐渐宽泛,也用来泛指用其他动物所作的祭品。

拓展创新

后来,“牺牲”的含义逐渐宽泛,也用来泛指用其他动物所作的祭品。正是由于“牺牲”最初是指用作祭祀的祭品,而这些祭品是在舍弃自己生命为大家祈福,故“牺牲”一词后来也就逐渐有了自我奉献的意思,用来指为正义事业献身。

积累拓展

1.请利用互联网查阅资料,了解中美贸易战,了解我国面对贸易战的态度与做法。

有人说,美国用全国之力打压中国一个民营企业——华为,但华为人从未胆怯,也从未退让,这是为什么?谈谈你的理解。

美国以世界大佬自居,不甘被他国超越,遂利用各种形式打压他国。

2019年,美国更以荒谬的借口制约华为,企图像制约中兴公司一样,让华为受制。但华为公司早在多年前已预料到会有这么一天,所以华为早有准备,原先打造的众多“备胎”,一夜“转正”。事实证明,中华有为,不受制于人,领跑科技新时代。

1.本文是如何选择恰当的事实论据来证明论点的?

(1)典型性。用作论据的事实,其基本要求是典型,即有代表性,能有力地证明论点。本文在选择论据时,就很好地体现了这一点。

例如,第2段中列举的五个事实论据(美国《波士顿环球邮报》近日发表的有关南京大屠杀长篇文章的标题、加拿大安大略省议会的动议、美国圣地亚哥市图书馆举办的活动、加利福尼亚州街头不久前落成的美国医生罗伯特·威尔逊的纪念碑前摆满鲜花、日本由高中和大学老师组成的研究会建议“南京大屠杀”等词语列入教科书),不仅在全世界极具影响力,而且针对性很强,都紧紧扣住“设立国家公祭日”这一中心。

又如,第3段中的两个事实论据(连锁酒店摆放美化侵略战争的书籍、大阪市市长表示要解除大阪市与旧金山市的姐妹城市关系) ,具有代表性,而且毫不留情地揭露了日本右翼分子篡改历史、美化战争的狰狞面目。

(2)概括性。用作论据的事实,其目的不是叙事,而是作为佐证支撑观点,因此,事实论据必须简明扼要。本文1000余字,事实论据超过10个,高度概括,既很好地证明了观点,又无喧宾夺主之嫌。

例如,第5段为阐述南京对和平的崇尚和热爱,仅用了“2017年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市”一句,就简明扼要地起到了佐证的功效。

国行公祭,为佑世界和平

统编版语文八年级(上)

教学目录

学习目标

01

新知导入

02

助学资料

03

预习思考

04

初读课文

05

精读课文

06

课堂小结

07

跟踪检测

08

积累拓展

09

课后作业

10

1.学习新闻评论的有关知识,明确新闻评论的特点。

2.了解南京大屠杀的历史背景,感受这篇新闻评论的写作目的。

3. 牢记历史,热爱祖国,维护世界和平。

学习目标

1937年12月13日,日本侵略者入侵南京,制造了震惊中外的南京大屠杀,30万中国同胞惨遭杀戮。在2017年第四个国家公祭日之际,人民日报刊登了新闻评论《国行公祭,为佑世界和平》一文。今天,就让我们走进这篇评论,谨记这段屈辱的岁月。

新知导入

什么是国家公祭日?

国家公祭日,是一个国家为纪念曾经发生过的重大民族灾难而设立的国家纪念活动,由国家权力机关决定。 第二次世界大战结束后,主要参战国政府纷纷推出国家级哀悼日,以国家公祭的形式来祭奠在惨案中死难的国民,增强现代人对国家遭受战争灾难历史的记忆。

2014年2月25日,十二届全国人大常委会第七次会议决议,拟将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,拟将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。随后就通过了。

2018年10月31日,南京市十六届人大常委会第七次会议表决通过了《南京市国家公祭保障条例》,其中将国家公祭日当天全城默哀一分钟的倡议,明确列入法规。

本文选自2017年12月13日《人民日报》。这一天,是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞。作者有感而发,写下了这篇震撼人心的评论。1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京。随后,在南京及附近地区进行长达6周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀。在南京大屠杀中,大量平民及战俘被日军杀害,无数家庭支离破碎,遇难人数超过30万。

创作背景

助学资料

新闻评论

新闻评论就是对当前发生的新闻及其新闻中的事实或者新闻中表现出的乃至隐藏的问题,作者发表自己的见解,或者归纳、整理出新的结论、观点。简单地说,就是评说一件事情、一个问题,或者几件事情、几个问题。主要表达方式为议论。

文体知识

助学资料

新闻评论的特点

新闻评论一般具有时效性、针对性、准确性、说理性和思想性的特点.新闻报道传播事实信息,新闻评论发表意见信息;新闻报道以叙述为主,新闻评论以议论为主;新闻报道的主要作用是告知信息、传播信息,新闻评论则旨在针砭时弊、引导舆论。新闻评论具有引导、监督、表态、深化的作用。

在评论中会采用举例论证,道理论证,正面论证,反面论证,对比论证等论证方法论证作者观点。

文体知识

初衷( ) 杀戮( ) 篡位( )

抵赖( ) 妄图( ) 辱没( )

呓语( ) 遁形( ) 铭记( )

彰显( ) 惨绝人寰( ) 振聋发聩( )

字词注音

预习思考

lù

cuàn

lài

dùn

zhānɡ

huán

kuì

yì

míng

rǔ

wàng

zhōng

国殇:

惨绝人寰:

篡改:

呓语:

振聋发聩:

遁形:

理解词义

预习思考

为国牺牲的人。课文中指死难的军民。

人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。人寰,人间。

别有用心地改动或曲解。

梦话。

发出很大的声响,使耳聋的人也能听见。比喻唤醒糊涂麻木的人。聩,聋。

隐藏形体。

认真阅读课文及相关参考资料,捕捉课文中的关键段落、句子、词语。记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于学习探究时解决。

1.思考作者的写作目的。

2.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

整体感知

初读课文

速 读课 文

思考1:梳理文章结构。

思考2:这篇新闻评论的写作目的?

思考问题

主体部分(2~5):

简述设立国家公祭日的初衷、背景和意义。

从正反两个方面论述设立国家公祭日的重要性。联系现实论述设立国家公祭日的必要性。

导语部分(1):

结尾部分(6):

总结全文,深化中心,南京的命运变迁足证和平的何等珍贵,中国矢志捍卫世界和平。

划分层次

初读课文

这则评论是针对什么新闻事件而写的?写作目的?

针对在纪念南京大屠杀80周年的公祭日,即第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国以隆重仪式悼念死难者同胞的的新闻事件而写。

通过南京命运的变迁,提醒世人要铭记历史,永远牢记南京大屠杀给中国带来的灾难引起人们的高度警惕,珍爱和平,共同维护世界和平。

自主探究

初读课文

品味第一部分

说说文章引用国家公祭鼎铭文的作用。

引用国家公祭鼎铭文,既交代了南京大屠杀的史实,又点明了设立国家公祭日的初衷,语言庄重严肃,富有感染力。

分析讨论

精读课文

第1段最后一句有什么作用?

直接指出中国设立国家公祭日的初衷、背景和意义。照应标题,揭示题目内涵。

分析讨论

精读课文

文章第2~3段所写的事例分别有什么作用?

第2段列举大量事实,论述全世界珍爱和平的人民正以不同的方式纪念南京大屠杀,是从正面论述。

第3段写日本右翼分子的扭曲历史、美化战争,是从反面论述他们的错误。这两段论述的侧重点各不相同。

品味第二部分

分析讨论

此句为过渡句。引出下文日本右翼分子否认历史的态度仍然顽固的一面。

分析第3段中“但人们也看到,在日本,右翼分子否认历史的态度仍然顽固”一句的作用。

分析讨论

精读课文

文章第4段写“日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格”等事例有什么作用?

从另一个角度论述了日本右翼分子不能正视历史,从而阐明日本在对待历史问题上的错误性。进一步进行论述全世界人不会忘记历史,日本右翼越顽固,越会引起爱好和平的人们的高度警惕。

品味第三部分

分析讨论

文章在语言上有何特点?结合具体的语句简要分析。

本文用语精当且不乏文采。如第三段中“百般抵赖、扭曲历史、美化战争、颠倒黑白、企图、丑态百出”等词语,既准确地讽刺了日本右翼分子的极端错误的思想,又写出了他们歪曲历史、不能正视现实的种种丑态。

课文探究

精读课文

读完了这篇评论,结合中国现今在全世界的地位,谈谈你的阅读感受。

如今的中国,已不再是任人欺凌与宰割的旧中国了,经过几十年的发展,中国人民重新站起来了,中国科技已高速发展,综合国力不断增强,我们的祖国已经腾飞,中国已经屹立于世界强国之林。我们青少年应珍惜当下幸福美好的环境,努力学习,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

课文探究

精读课文

这篇新闻述评,从国家公祭鼎铭文谈起,逐层深入地阐述了设立公祭日的初衷、背景和意义,采用正反对比、列举事实等方法,剖析了日本右翼分子篡改历史、歪曲事实的险恶用心,申明中国一以贯之的立场:铭记历史,缅怀先烈,热爱和平,开创未来。

课文主旨

课堂小结

国行公祭,为佑世界和平

设立公祭日:铭记历史,维护和平

正反对比论述设立公祭日的重要性

联系现实论述设立公祭日的重要性

总结全文,再次强调设立公祭日的意义

铭记历史

缅怀先烈

热爱和平

板书设计

课堂小结

1.1词语辨析。

震耳欲聋:

振聋发聩:

跟踪检测

耳朵 都快震聋了,形容声音很大。

指声音大到使耳聋的人都能听見。

【例】父母的一席话振聋发聩,使他彻底觉悟了。

为正义事业献身为什么叫“牺牲”?

现在我们往往用“牺牲”来表示为正义事业而舍弃自身利益或献身,其实“牺牲”在古代指的是用于祭祀的牲畜。最常用来祭祀的牲畜有牛、羊、猪等。

在古代,“国之大事,唯祀与戎”,所以古人对宗庙祭祀非常重视,不但制定了严格、复杂的礼制规仪,对于祭品也有着严格的规定:用于祭祀的牲畜必须是纯色,而且必须是完整的。只有纯色、完整的牲畜,才能叫作“牺牲”。如《曹刿论战》有:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”后来,“牺牲”的含义逐渐宽泛,也用来泛指用其他动物所作的祭品。

拓展创新

后来,“牺牲”的含义逐渐宽泛,也用来泛指用其他动物所作的祭品。正是由于“牺牲”最初是指用作祭祀的祭品,而这些祭品是在舍弃自己生命为大家祈福,故“牺牲”一词后来也就逐渐有了自我奉献的意思,用来指为正义事业献身。

积累拓展

1.请利用互联网查阅资料,了解中美贸易战,了解我国面对贸易战的态度与做法。

有人说,美国用全国之力打压中国一个民营企业——华为,但华为人从未胆怯,也从未退让,这是为什么?谈谈你的理解。

美国以世界大佬自居,不甘被他国超越,遂利用各种形式打压他国。

2019年,美国更以荒谬的借口制约华为,企图像制约中兴公司一样,让华为受制。但华为公司早在多年前已预料到会有这么一天,所以华为早有准备,原先打造的众多“备胎”,一夜“转正”。事实证明,中华有为,不受制于人,领跑科技新时代。

1.本文是如何选择恰当的事实论据来证明论点的?

(1)典型性。用作论据的事实,其基本要求是典型,即有代表性,能有力地证明论点。本文在选择论据时,就很好地体现了这一点。

例如,第2段中列举的五个事实论据(美国《波士顿环球邮报》近日发表的有关南京大屠杀长篇文章的标题、加拿大安大略省议会的动议、美国圣地亚哥市图书馆举办的活动、加利福尼亚州街头不久前落成的美国医生罗伯特·威尔逊的纪念碑前摆满鲜花、日本由高中和大学老师组成的研究会建议“南京大屠杀”等词语列入教科书),不仅在全世界极具影响力,而且针对性很强,都紧紧扣住“设立国家公祭日”这一中心。

又如,第3段中的两个事实论据(连锁酒店摆放美化侵略战争的书籍、大阪市市长表示要解除大阪市与旧金山市的姐妹城市关系) ,具有代表性,而且毫不留情地揭露了日本右翼分子篡改历史、美化战争的狰狞面目。

(2)概括性。用作论据的事实,其目的不是叙事,而是作为佐证支撑观点,因此,事实论据必须简明扼要。本文1000余字,事实论据超过10个,高度概括,既很好地证明了观点,又无喧宾夺主之嫌。

例如,第5段为阐述南京对和平的崇尚和热爱,仅用了“2017年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市”一句,就简明扼要地起到了佐证的功效。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读