第26课 《诗词五首之春望》课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课 《诗词五首之春望》课件(18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-27 23:28:16 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

春望

杜甫

文常背景

诗词诵读

诗词赏析

诗人情感

学习要点

文学常识

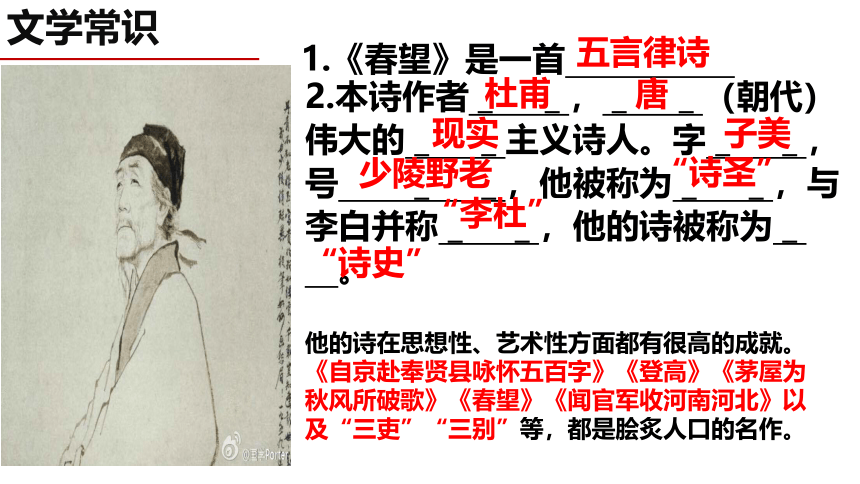

五言律诗

1.《春望》是一首

2.本诗作者_ _,_ _(朝代)伟大的_ _主义诗人。字_ _,号 _ _,他被称为_ _,与李白并称_ _,他的诗被称为_ 。

杜甫

唐

现实

子美

少陵野老

“诗圣”

“李杜”

“诗史”

他的诗在思想性、艺术性方面都有很高的成就。《自京赴奉贤县咏怀五百字》《登高》《茅屋为秋风所破歌》《春望》《闻官军收河南河北》以及“三吏”“三别”等,都是脍炙人口的名作。

写作背景

此诗为杜甫安史之乱时期在长安所作。唐肃宗至德元载八月,杜甫将家小安置在鄜(fū)州(今陕西富县),只身前往灵武(今属宁夏)投奔肃宗,途中为叛军所俘,遂困居长安。该诗作于次年三月。诗人目睹破碎衰败的祖国,黯然神伤,抒发了国破家亡、忧国思亲的沉痛悲苦之情。

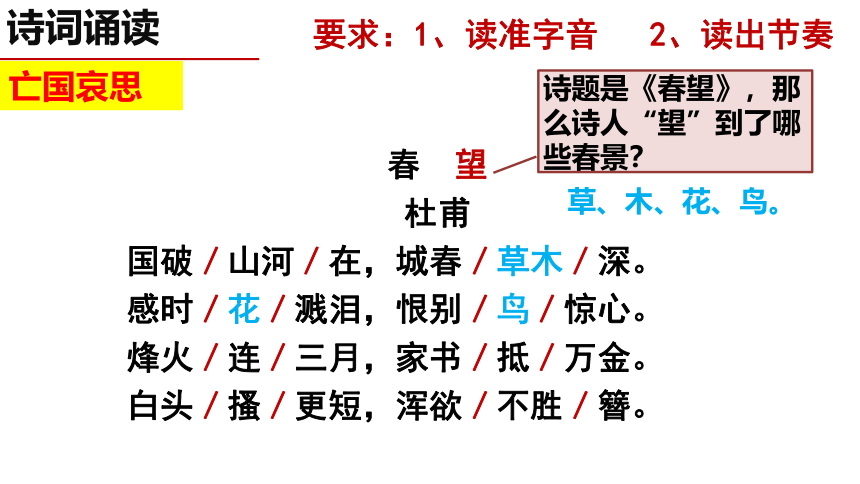

诗词诵读

要求:1、读准字音 2、读出节奏

春 望

杜甫

国破/山河/在,城春/草木/深。

感时/花/溅泪,恨别/鸟/惊心。

烽火/连/三月,家书/抵/万金。

白头/搔/更短,浑欲/不胜/簪。

诗题是《春望》,那么诗人“望”到了哪些春景?

草、木、花、鸟。

亡国哀思

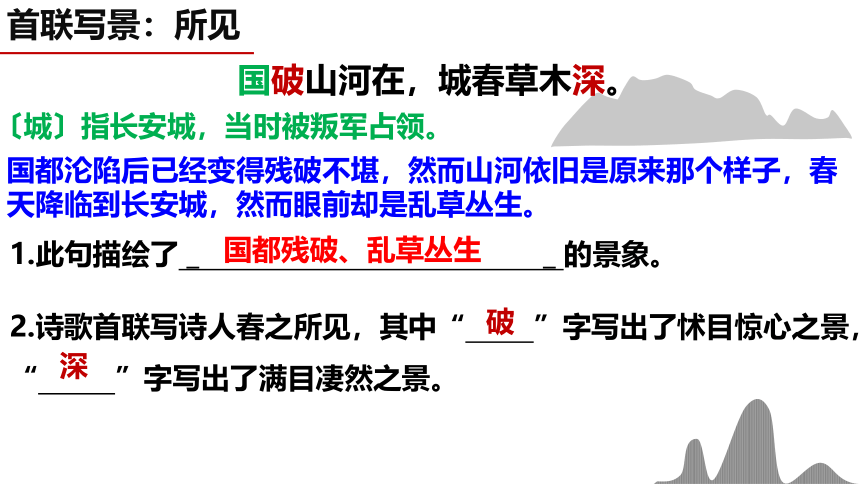

首联写景:所见

〔城〕指长安城,当时被叛军占领。

国都沦陷后已经变得残破不堪,然而山河依旧是原来那个样子,春天降临到长安城,然而眼前却是乱草丛生。

国破山河在,城春草木深。

1.此句描绘了_ _的景象。

国都残破、乱草丛生

2.诗歌首联写诗人春之所见,其中“ ”字写出了怵目惊心之景,“ ”字写出了满目凄然之景。

破

深

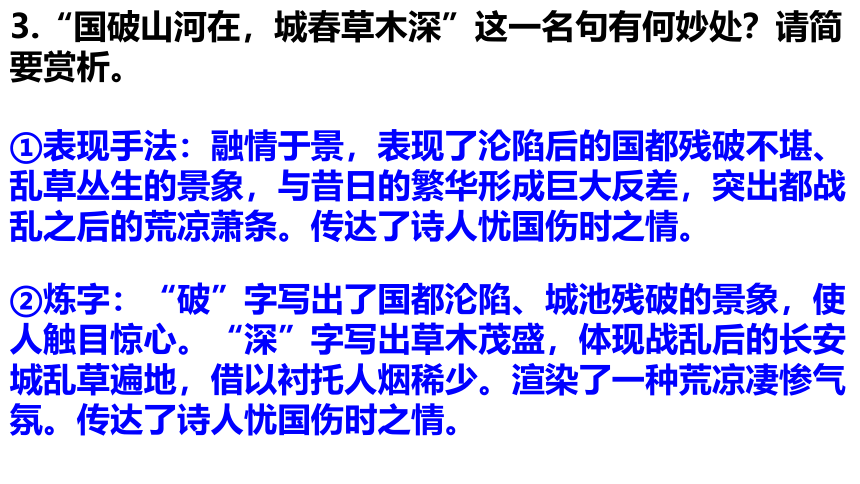

3.“国破山河在,城春草木深”这一名句有何妙处?请简要赏析。

①表现手法:融情于景,表现了沦陷后的国都残破不堪、 乱草丛生的景象,与昔日的繁华形成巨大反差,突出都战乱之后的荒凉萧条。传达了诗人忧国伤时之情。

②炼字:“破”字写出了国都沦陷、城池残破的景象,使人触目惊心。“深”字写出草木茂盛,体现战乱后的长安城乱草遍地,借以衬托人烟稀少。渲染了一种荒凉凄惨气氛。传达了诗人忧国伤时之情。

判断:

(2020年湖北省鄂州)A.首联写望中所见,国都在沦陷后已变得残破不堪,然而山河依旧是原来的样子;春天降临长安城,然而眼前却是乱草丛生。虽是写景,却也痛切地表达了诗人念家悲己的感情。( )

2.(2017广西)A.首联写春望所见:虽然国都已经沦陷,城池残破,但是山河依旧存在,春天又来到长安城,草木繁密茂盛,诗人感慨万千,禁不住赞美眼前明媚的景象。( )

×

×

首联抒发了诗人忧国、伤时的情感,不是家悲己的感情。

赞美眼前明媚的景象”,表述错误。

颔联:所感

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

时:指时事或时局,也就是“现实”。这里指上文说的“国破”。

感伤时事,看到鲜花反而落泪,久别家人,听到鸟鸣反而心惊。

判断:

颔联将人的情感赋予花和鸟。生动形象地表现出诗人面对国都破败的无奈感慨和绵绵愁绪。( )

√

1.请你发挥想象,描述“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”所展示的情景。

因为感时伤怀,思念家人,面对鸟语花香的春景,诗人无心观赏,站在花前,不禁流下了眼泪;听到悦耳的鸟鸣声,心里阵阵惊悸。

2.请分析“泪” 蕴含的情感。

眼泪是因为诗人看到国家沦丧,城池破败,百姓离散,到处一片衰朽景象,内心无比伤痛悲愤而伤心垂泪,这泪是伤心之泪。

3.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”历来为人们所称道,请你说说好在哪里?

示例一:诗人触景生情,原本能愉悦心情的花鸟,但因感时恨别,诗人见了反而落泪惊心,更烘托了自己“感时”“伤别”之悲。

示例二:诗人移情于景,以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟也惊心,其实是诗人自己内心感情的写照,形象生动。

4.结合“感时花溅泪,恨别鸟惊心”这两句诗,分析诗人 是如何抒发情感的。

作者以花、鸟为“感”“恨”的主体,移情于物,写见花开而落泪、闻鸟鸣而惊心,表达了作者感时伤世(忧 伤国事)的深沉感情。

颈联:所思

烽火连三月,家书抵万金。

〔烽火〕古时边防报警的烟火。这里借指战事。

战事持续好几个月仍不停息,一封家书抵得上万两黄金。

烽火连三月,家书抵万金”中 三个字,写出了战乱时间之长;“抵万金”形容家书珍贵,表达了作者 的思想感情。

对家乡,和亲人强烈思念

连三月

1.赏析颈联“烽火连三月,家书抵万金”

修辞:运用了对偶、夸张的修辞手法,“连三月”三个字。写出了战乱时间之长;用“抵万金”以夸张手法来形容家书的珍贵,表达了诗人因战事使消息隔断,对家乡和亲人的强烈思念。

判断:

颔联“三月”表明丧乱之久,“抵万金”形容家书珍贵,表达了诗人对妻儿的强烈思念。( )

C. 这首诗的颈联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时欣喜愉悦之情, 尾联则写出了诗人忧愤之深。 ( )

√

√

尾联:所思

白头搔更短,浑欲不胜簪。

〔浑〕简直。

〔胜〕能够承受、禁得起。

头上的白发越搔越短,简直连簪子也插不住了。

判断:

(2017年黄冈市中考题)B.甲诗尾联写诗人忧愁渐深,头发愈少,简直连簪子也别不上。这种愁情是诗人与亲人书信中断,思念亲人所致。( )

C.尾联运用细节描写,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦焦虑。 ( )

×

√

1.请展开想象,描述“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示诗句的含义。

面对沦陷的山河,一位满头白发的老人因焦虑忧愁不停地挠头叹息,老人昔日长长的头发如今纷纷断落,已经短得无法梳髻插簪。诗句含蓄而深刻地表现了诗人忧国思家的情怀。

2.说说你对诗歌尾联的理解。

尾联形象写出了诗人的苍老之态、苍老之快,进一步表现了诗人忧国、伤时、思家、悲己之情。

4.诗的尾联“白头搔更短,浑欲不胜簪”刻画了诗人怎样的形象?

刻画了一位忧愁苍老、意志踌躇、苍颜白发、愁绪满怀、为国为民而忧心忡忡的诗人形象。

“白发”为愁所致,“搔”是解愁的动作,“更短”可见愁的程度。诗人在国破家亡、离乱伤痛之外,又叹悬衰老,表现了诗人忧国、伤时、念家、悲己之情。

3.诗人时年四十多岁,却说“白头搔更短,浑欲不胜簪,原因是什么?

本诗通过写诗人困居长安时的所见、所闻、所感,抒发了诗人忧国、伤时、念家、悲己的感情。

诗人情感

判断:

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。( )

D. 全诗表现了作者热爱大自然, 保家卫国的感情。( )

×

×

D.全诗所写意象甚多,从“远景”的山河城郭,到“中景”的荒草残木。再到“近景”的春花飞鸟。一直到“自身”的白发,步步推进,“镜头”越来越小,将宏大的家国之悲,渐渐渗透凝缩在诗人自己身上。( )

√

春望

杜甫

文常背景

诗词诵读

诗词赏析

诗人情感

学习要点

文学常识

五言律诗

1.《春望》是一首

2.本诗作者_ _,_ _(朝代)伟大的_ _主义诗人。字_ _,号 _ _,他被称为_ _,与李白并称_ _,他的诗被称为_ 。

杜甫

唐

现实

子美

少陵野老

“诗圣”

“李杜”

“诗史”

他的诗在思想性、艺术性方面都有很高的成就。《自京赴奉贤县咏怀五百字》《登高》《茅屋为秋风所破歌》《春望》《闻官军收河南河北》以及“三吏”“三别”等,都是脍炙人口的名作。

写作背景

此诗为杜甫安史之乱时期在长安所作。唐肃宗至德元载八月,杜甫将家小安置在鄜(fū)州(今陕西富县),只身前往灵武(今属宁夏)投奔肃宗,途中为叛军所俘,遂困居长安。该诗作于次年三月。诗人目睹破碎衰败的祖国,黯然神伤,抒发了国破家亡、忧国思亲的沉痛悲苦之情。

诗词诵读

要求:1、读准字音 2、读出节奏

春 望

杜甫

国破/山河/在,城春/草木/深。

感时/花/溅泪,恨别/鸟/惊心。

烽火/连/三月,家书/抵/万金。

白头/搔/更短,浑欲/不胜/簪。

诗题是《春望》,那么诗人“望”到了哪些春景?

草、木、花、鸟。

亡国哀思

首联写景:所见

〔城〕指长安城,当时被叛军占领。

国都沦陷后已经变得残破不堪,然而山河依旧是原来那个样子,春天降临到长安城,然而眼前却是乱草丛生。

国破山河在,城春草木深。

1.此句描绘了_ _的景象。

国都残破、乱草丛生

2.诗歌首联写诗人春之所见,其中“ ”字写出了怵目惊心之景,“ ”字写出了满目凄然之景。

破

深

3.“国破山河在,城春草木深”这一名句有何妙处?请简要赏析。

①表现手法:融情于景,表现了沦陷后的国都残破不堪、 乱草丛生的景象,与昔日的繁华形成巨大反差,突出都战乱之后的荒凉萧条。传达了诗人忧国伤时之情。

②炼字:“破”字写出了国都沦陷、城池残破的景象,使人触目惊心。“深”字写出草木茂盛,体现战乱后的长安城乱草遍地,借以衬托人烟稀少。渲染了一种荒凉凄惨气氛。传达了诗人忧国伤时之情。

判断:

(2020年湖北省鄂州)A.首联写望中所见,国都在沦陷后已变得残破不堪,然而山河依旧是原来的样子;春天降临长安城,然而眼前却是乱草丛生。虽是写景,却也痛切地表达了诗人念家悲己的感情。( )

2.(2017广西)A.首联写春望所见:虽然国都已经沦陷,城池残破,但是山河依旧存在,春天又来到长安城,草木繁密茂盛,诗人感慨万千,禁不住赞美眼前明媚的景象。( )

×

×

首联抒发了诗人忧国、伤时的情感,不是家悲己的感情。

赞美眼前明媚的景象”,表述错误。

颔联:所感

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

时:指时事或时局,也就是“现实”。这里指上文说的“国破”。

感伤时事,看到鲜花反而落泪,久别家人,听到鸟鸣反而心惊。

判断:

颔联将人的情感赋予花和鸟。生动形象地表现出诗人面对国都破败的无奈感慨和绵绵愁绪。( )

√

1.请你发挥想象,描述“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”所展示的情景。

因为感时伤怀,思念家人,面对鸟语花香的春景,诗人无心观赏,站在花前,不禁流下了眼泪;听到悦耳的鸟鸣声,心里阵阵惊悸。

2.请分析“泪” 蕴含的情感。

眼泪是因为诗人看到国家沦丧,城池破败,百姓离散,到处一片衰朽景象,内心无比伤痛悲愤而伤心垂泪,这泪是伤心之泪。

3.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”历来为人们所称道,请你说说好在哪里?

示例一:诗人触景生情,原本能愉悦心情的花鸟,但因感时恨别,诗人见了反而落泪惊心,更烘托了自己“感时”“伤别”之悲。

示例二:诗人移情于景,以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟也惊心,其实是诗人自己内心感情的写照,形象生动。

4.结合“感时花溅泪,恨别鸟惊心”这两句诗,分析诗人 是如何抒发情感的。

作者以花、鸟为“感”“恨”的主体,移情于物,写见花开而落泪、闻鸟鸣而惊心,表达了作者感时伤世(忧 伤国事)的深沉感情。

颈联:所思

烽火连三月,家书抵万金。

〔烽火〕古时边防报警的烟火。这里借指战事。

战事持续好几个月仍不停息,一封家书抵得上万两黄金。

烽火连三月,家书抵万金”中 三个字,写出了战乱时间之长;“抵万金”形容家书珍贵,表达了作者 的思想感情。

对家乡,和亲人强烈思念

连三月

1.赏析颈联“烽火连三月,家书抵万金”

修辞:运用了对偶、夸张的修辞手法,“连三月”三个字。写出了战乱时间之长;用“抵万金”以夸张手法来形容家书的珍贵,表达了诗人因战事使消息隔断,对家乡和亲人的强烈思念。

判断:

颔联“三月”表明丧乱之久,“抵万金”形容家书珍贵,表达了诗人对妻儿的强烈思念。( )

C. 这首诗的颈联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时欣喜愉悦之情, 尾联则写出了诗人忧愤之深。 ( )

√

√

尾联:所思

白头搔更短,浑欲不胜簪。

〔浑〕简直。

〔胜〕能够承受、禁得起。

头上的白发越搔越短,简直连簪子也插不住了。

判断:

(2017年黄冈市中考题)B.甲诗尾联写诗人忧愁渐深,头发愈少,简直连簪子也别不上。这种愁情是诗人与亲人书信中断,思念亲人所致。( )

C.尾联运用细节描写,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦焦虑。 ( )

×

√

1.请展开想象,描述“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示诗句的含义。

面对沦陷的山河,一位满头白发的老人因焦虑忧愁不停地挠头叹息,老人昔日长长的头发如今纷纷断落,已经短得无法梳髻插簪。诗句含蓄而深刻地表现了诗人忧国思家的情怀。

2.说说你对诗歌尾联的理解。

尾联形象写出了诗人的苍老之态、苍老之快,进一步表现了诗人忧国、伤时、思家、悲己之情。

4.诗的尾联“白头搔更短,浑欲不胜簪”刻画了诗人怎样的形象?

刻画了一位忧愁苍老、意志踌躇、苍颜白发、愁绪满怀、为国为民而忧心忡忡的诗人形象。

“白发”为愁所致,“搔”是解愁的动作,“更短”可见愁的程度。诗人在国破家亡、离乱伤痛之外,又叹悬衰老,表现了诗人忧国、伤时、念家、悲己之情。

3.诗人时年四十多岁,却说“白头搔更短,浑欲不胜簪,原因是什么?

本诗通过写诗人困居长安时的所见、所闻、所感,抒发了诗人忧国、伤时、念家、悲己的感情。

诗人情感

判断:

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。( )

D. 全诗表现了作者热爱大自然, 保家卫国的感情。( )

×

×

D.全诗所写意象甚多,从“远景”的山河城郭,到“中景”的荒草残木。再到“近景”的春花飞鸟。一直到“自身”的白发,步步推进,“镜头”越来越小,将宏大的家国之悲,渐渐渗透凝缩在诗人自己身上。( )

√

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读