高中历史人民版必修三课件 《百家争鸣》

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

一 百家争鸣

专题一 中国传统文化主流思想的演变

邻水九龙中学 陈仁军

知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

学 习 要 求

1.了解道、儒、墨、法等诸子百家中的代表人物及其主要观点。

2.认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

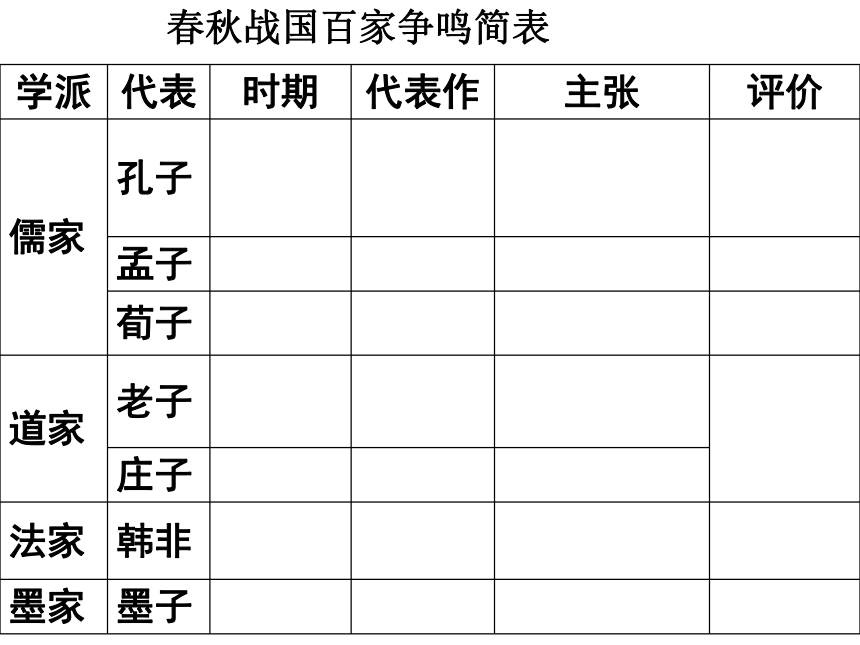

春秋战国百家争鸣简表

学派 代表 时期 代表作 主张 评价

儒家 孔子

孟子

荀子

道家 老子

庄子

法家 韩非

墨家 墨子

一、早期儒学的形成

孔子的思想

2.孟子的思想

3.荀子的思想

孔子(孔夫子、孔圣人、孔老二、至圣)

名丘,字仲尼,春秋晚期鲁国陬邑(今山东曲阜)人,身高1.96米,享年73岁。中国伟大的思想家、教育家,儒家学派创始人

《论语》,由其弟子和再传弟子编纂

材料一:仁者,爱人。己所不欲,勿施于人。君子成人之美,不成人之恶。躬自厚而薄责于人。 《诗》三百,一言以蔽之,曰:”思无邪”。

材料二:不学礼,无以立。克己复礼,曰仁。不在其位,不谋其政。

材料三:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。苛政猛于虎也。

阅读材料,概括孔子的思想主张

仁。

礼。

德政——以德、礼治国。

材料四:务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。

材料五:不义而富且贵,于我如浮云。富与贵,是人之所欲也;不以其道,得之不处也。贫与贱,是人之所恶也;不以其道,得之不去也。君子喻于义,小人喻于利。

君子和而不同,小人同而不和。

敬鬼神而远之。

重义(道德)轻利(对物质利益的谋求)、见利思义

和而不同。

孔子的仁、礼学说分别体现了什么精神?

仁:人道精神。

礼:礼制(秩序、制度)精神。

孔子提出这些主张的社会背景怎样?他希望建立一个怎样的社会?其思想以什么为本?

孔子提出的“仁”和“礼”有什么关系?

“仁”为最高道德准则,“礼”为道德规范。 “仁”是“礼”的内容,“礼”是“仁”的形式。

背景:春秋时期诸侯纷争、社会大动荡。

怎样:有道德、礼乐文明。

以人为本。

反对:用俑殉葬(殉葬制度)。

理由:俑像人。

仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎!’为其象人而用之也。

——《孟子 梁惠王上》

此材料表明孔子反对什么?其理由是何在?

孔子周游列国

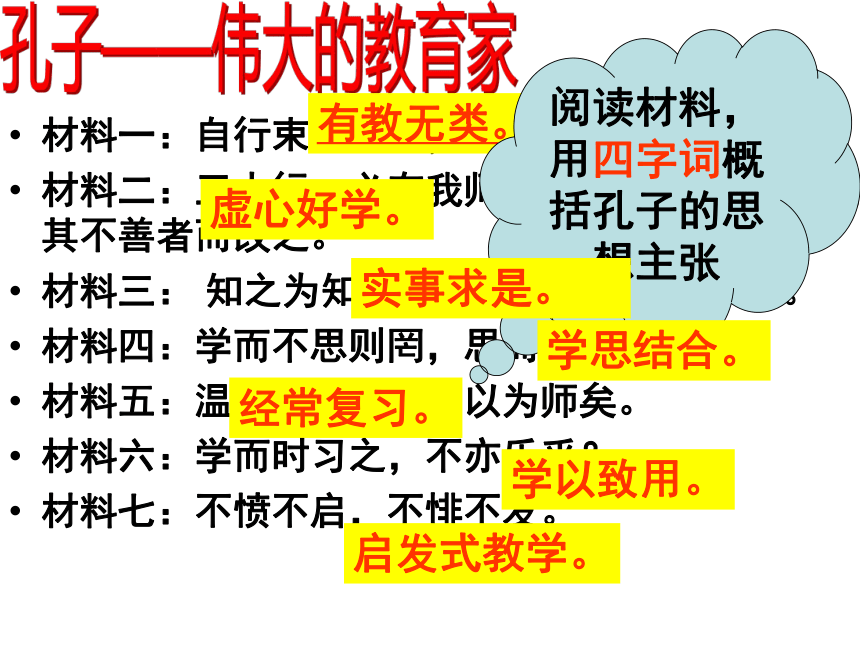

材料一:自行束修以上,吾未尝无诲焉。

材料二:三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。

材料三: 知之为知之,不知为不知,是知也。

材料四:学而不思则罔,思而不学则殆。

材料五:温故而知新,可以为师矣。

材料六:学而时习之,不亦乐乎?

材料七:不愤不启,不悱不发。

有教无类。

阅读材料,用四字词概括孔子的思想主张

实事求是。

学思结合。

经常复习。

学以致用。

虚心好学。

启发式教学。

孔子认为人“性相近也,习相远也”,即人的天赋素质相近,个性差异主要是因为后天教育与社会环境影响所致,所以应“有教无类”。

此主张及其相应活动有什么重大意义?

打破了贵族垄断文化教育的局面,把受教育的范围扩大到平民。

“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”

从材料指出孔子重视哪一方面的教育?

道德(德育)。

孔子讲学图

弟子三千,贤者七十二

孔子讲学图

孔子聚徒讲学之地——杏坛

儒学基本文献——“四书五经”

六经→五经(孔子编订)

《诗》——《诗经》

《书》——《尚书》

《礼》——《周礼》《礼记》

《乐》——《周乐》)

《易》——《周易》《易经》

《春秋》

四书

《论语》

《大学》

《中庸》

《孟子》

慎终,追远,民德归厚矣。

小不忍则乱大谋。

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

道不同,不相为谋。

志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

巧言令色,鲜矣仁。

君子敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

君子周而不比,小人比而不周。

成事不说,遂事不谏,既往不咎。

孔子经典语录

孔子经典语录

朝闻道,夕死可矣。

见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

智者乐水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿。

君子坦荡荡,小人长戚戚。

后生可畏,焉知来者之不如今也?逝者如斯夫,不舍昼夜。

智者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

一张一弛,文武之道。

慎终,追远,民德归厚矣。

孟子(孟轲),战国时期儒家学派代表,人称“亚圣”,与孔子并称“孔孟”,他们的思想并称为“孔孟之道”

材料一:

天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。

国君好仁,天下无敌焉。君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。

乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

易其田畴,薄其税敛,民可使富也。

阅读材料,用四字词概括孟子的思想主张

实行仁政。

材料二:

民为贵,社稷次之,君为轻。

材料三:

水性无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉?其势则然也!人之可使为不善,其性亦犹是也。

材料四:

君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

民贵君轻。

人性本善。

实行仁政。

体现了 主义

民本

孟子经典语录

不以规矩,不成方圆。

权,然后知轻重;度,然后知长短。

贤者在位,能者在职。尊贤使能,俊杰在位。

有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。

鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

生于忧患,死于安乐。

天人关系上,天行有常,人道有为,制天命而用之。

学习最高目标是把握“礼”。

人之性恶,其善者伪(人为礼乐教化)也。

水则载舟,水则覆舟。

荀子(荀况),战国末期儒家代表

儒家思想的影响

材料一:

材料二:汉武帝时期,为了巩固统治,他接受了董仲舒“罢黜百家独尊儒术”的建议,并兴办太学和地方郡国学,大力推崇儒学,从此儒家思想逐渐成为中国二千多年封建社会的正统思想。

材料三:在新加坡的现代化进程中,儒家文化起着不可忽略的作用。新加坡的儒家思想是由早期移民带入的,在其传播过程中不断随着新加坡的社会变迁而重塑自己,

材料四:在法国启蒙思想家伏尔泰的心目中,奉行儒学的中国是开明君主制的典范,那里有真正的信仰自由,政府只管社会风化。

孔子学院分布图

体现了人道主义、秩序精神,利于和谐人际关系、规范道德行为、抑制暴政、缓和矛盾、安定秩序,有许多现实意义。

后来成为中国传统(封建)社会的正统、主流思想和维护封建统治的工具。

影响了亚洲许多国家、欧洲启蒙思想家。

儒家思想的影响

对中国:

对世界:

老子(老聃、李耳),道家学派创始人,著《老子》(《道德经》)

二、早期道家学派——老庄之学

材料一:

道生一,一生二,二生三,三生万物。

材料二:

人法地,地法天,天法道,道法自然。

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

天地无人推而自行,日月无人燃而自明,星辰无人列而自序,禽兽无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?

世界本源是 “道”,”道“永恒不变。

处世方法应“顺应自然,无为而治”、“逍遥”。

阅读材料,概括老子的思想主张

材料三:

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

塞翁失马,焉知非福?

材料四:

柔弱胜刚强。鱼不可脱于渊,国之利器不可以示人。

根据材料三和四,概括老子分别在辩证法和方法论方面的主张。

万物在不停运动。

相反(对立)的双方能无条件转化。

“弱者道之用",以柔克刚、以弱胜强。

老子对人类社会的发展抱着消极悲观的态度,幻想回到“邻国相望、鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的“小国寡民”的社会。

其根本原因何在?

他看不到事物转化的条件,更看不到人的主观能动性。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

——《老子》(《道德经》)

庄子认为,“道”无所不在,没有界限与差别,万物也是没有界限和差别的,“天下莫大于秋毫之末,而泰山为小”,这就叫“齐物”。要做到齐物我、齐是非、齐大小、齐生死、齐贵贱,才能达到与天地万物为一的精神境界,从而逍遥自得。

庄子(庄周),战国时期道家代表

齐物论。

庄周梦见自己变成一只蝴蝶,飘飘荡荡,十分轻松惬意。他这时完全忘记了自己是庄周。过一会儿,他醒来了,对自己还是庄周感到十分惊奇疑惑。他认真的想了又想,不知道是庄周做梦变成蝴蝶呢,还是蝴蝶做梦变成了庄周?庄周与蝴蝶一定是有分别的。这便称之为物我合一吧。

——《庄子·齐物论》

庄子齐物论故事之一:庄周梦蝶

宁做自由之龟

一天,庄子正在涡水垂钓。楚王委派的二位大夫前来聘请他道:“吾王久闻先生贤名,欲以国事相累。深望先生欣然出山,上以为君王分忧,下以为黎民谋福。”庄子持竿不顾,淡然说道:“我听说楚国有只神龟,被杀死时已三千岁了。楚王珍藏之以竹箱,覆之以锦缎,供奉在庙堂之上。请问二大夫,此龟是宁愿死后留骨而贵,还是宁愿生时在泥水中潜行曳尾呢?”二大夫道:“自然是愿活着在泥水中摇尾而行啦。”庄子说:“二位大夫请回去吧!我也愿在泥水中曳尾而行哩。”

——《 庄子 秋水》

此故事表明庄子主张什么?

清静无为、逍遥自得。

圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。

——《商君书·更法》

三、法家思想

法家的创始人是?

战国末期韩非子,法家集大成者(并非创始人),将法、术、势三者糅合为一,又吸收道家思想,将法家理论系统化。他口吃而不擅言语,但文章出众,连李斯也自叹不如

三、法家思想

材料一:不期修古,不法常可。世异则事异,事异则备变。

材料二:人无不畏诛而利庆赏。法不阿贵。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

材料三:事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。能独断者,故可以王天下。

材料四:夫冰炭不同器而久,寒暑不兼时而至,杂反之学不两立而治。知者不以言谈教,而慧者不以藏书。

集权观。

法治观、励行赏罚。

改革观。

统一思想,愚民政策(反对知识和藏书)。

阅读材料,概括韩非子的思想主张

为中国专制主义政体的建立、秦始皇统一全国,提供了理论基础。

汉代以来,法家学派逐渐消失,其法治思想被儒学吸收,成为维护专制政权的工具。

法家思想的影响

法家思想产生并在当时得到积极应用的背景

春秋战国时期,社会大变革。

墨翟,战国时期墨家学派创始人

四、墨家思想

兼相爱、交相利;非攻、尚贤、尚同、非乐(奢靡的音乐活动)、非命(命运)、节用节葬。

体现追求 倾向。

实际功利

百家争鸣

儒家:

墨家:

法家:

道家:

孔子:

孟子:

荀子:

老子:

庄子:

墨子:

仁、礼,德政。性相近,有教无类

仁政,民贵君轻。性本善

制天命而用之。性本恶

兼爱、非攻、尚贤、尚俭

本源为道。对立转化。顺应自然,无为而治

改革、法治、集权

齐物。无为逍遥

韩非:

百家争鸣

春秋战国时期为什么会出现百家争鸣的局面呢?

1.社会大变革,士人活跃并受重用,代表本阶层、派别利益提出自己主张。

2.学在官府变为学在民间,形成一些学者、思想流派。

百家争鸣的历史背景

一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

认识:

百家争鸣的意义

儒家——

道家——

法家——

墨家——

道德伦理、政治统治基础

哲学基础

被儒家吸收

哲学基础

中国思想文化的基础、渊源

性质:中国第一次思想解放运动;

促进了思想文化发展繁荣;

逐步形成了中国传统文化体系(思想流派的基础);

奠定了我国思想文化发展的基础(成为中国思想文化的源头)。

百家争鸣的意义

儒家的仁政——

荀子的制天命而用之——

法家的法治思想——

孔子的教育思想——

墨家的兼爱、非攻——

墨家的尚贤——

墨家的尚俭——

诸子百家思想的现实意义

以德治国

依法治国

全民教育、素质教育

平等博爱、热爱和平、反对战争

重视人才

勤俭节约

人与自然和谐发展

专题概析

春秋战国——百家争鸣出现和儒家思想形成。

汉代——儒学经董仲舒改造后成正统思想。

宋明——儒学融合儒释道,形成理学(新儒学)。

明清之际——进步思想家批判继承,儒学新发展。

秦朝——儒学遭受打击,进入低潮。

2004年上海:2004年4月,美国

副总统切尼在复旦大学发表

演讲,校方赠送切尼一件礼物。

事后,几位学生议论为什么送

这件礼物。

甲说:“估计是宣传中国古代优秀的教育思想。”

乙说:“可能是弘扬中华文化,让世界了解中国。”

丙说:“也许是让外国人知道中国人权思想比西方早两千多年。”……

问题:请概要写出你对甲、乙、丙三种说法的理解。

一 百家争鸣

专题一 中国传统文化主流思想的演变

邻水九龙中学 陈仁军

知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

学 习 要 求

1.了解道、儒、墨、法等诸子百家中的代表人物及其主要观点。

2.认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

春秋战国百家争鸣简表

学派 代表 时期 代表作 主张 评价

儒家 孔子

孟子

荀子

道家 老子

庄子

法家 韩非

墨家 墨子

一、早期儒学的形成

孔子的思想

2.孟子的思想

3.荀子的思想

孔子(孔夫子、孔圣人、孔老二、至圣)

名丘,字仲尼,春秋晚期鲁国陬邑(今山东曲阜)人,身高1.96米,享年73岁。中国伟大的思想家、教育家,儒家学派创始人

《论语》,由其弟子和再传弟子编纂

材料一:仁者,爱人。己所不欲,勿施于人。君子成人之美,不成人之恶。躬自厚而薄责于人。 《诗》三百,一言以蔽之,曰:”思无邪”。

材料二:不学礼,无以立。克己复礼,曰仁。不在其位,不谋其政。

材料三:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。苛政猛于虎也。

阅读材料,概括孔子的思想主张

仁。

礼。

德政——以德、礼治国。

材料四:务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。

材料五:不义而富且贵,于我如浮云。富与贵,是人之所欲也;不以其道,得之不处也。贫与贱,是人之所恶也;不以其道,得之不去也。君子喻于义,小人喻于利。

君子和而不同,小人同而不和。

敬鬼神而远之。

重义(道德)轻利(对物质利益的谋求)、见利思义

和而不同。

孔子的仁、礼学说分别体现了什么精神?

仁:人道精神。

礼:礼制(秩序、制度)精神。

孔子提出这些主张的社会背景怎样?他希望建立一个怎样的社会?其思想以什么为本?

孔子提出的“仁”和“礼”有什么关系?

“仁”为最高道德准则,“礼”为道德规范。 “仁”是“礼”的内容,“礼”是“仁”的形式。

背景:春秋时期诸侯纷争、社会大动荡。

怎样:有道德、礼乐文明。

以人为本。

反对:用俑殉葬(殉葬制度)。

理由:俑像人。

仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎!’为其象人而用之也。

——《孟子 梁惠王上》

此材料表明孔子反对什么?其理由是何在?

孔子周游列国

材料一:自行束修以上,吾未尝无诲焉。

材料二:三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。

材料三: 知之为知之,不知为不知,是知也。

材料四:学而不思则罔,思而不学则殆。

材料五:温故而知新,可以为师矣。

材料六:学而时习之,不亦乐乎?

材料七:不愤不启,不悱不发。

有教无类。

阅读材料,用四字词概括孔子的思想主张

实事求是。

学思结合。

经常复习。

学以致用。

虚心好学。

启发式教学。

孔子认为人“性相近也,习相远也”,即人的天赋素质相近,个性差异主要是因为后天教育与社会环境影响所致,所以应“有教无类”。

此主张及其相应活动有什么重大意义?

打破了贵族垄断文化教育的局面,把受教育的范围扩大到平民。

“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”

从材料指出孔子重视哪一方面的教育?

道德(德育)。

孔子讲学图

弟子三千,贤者七十二

孔子讲学图

孔子聚徒讲学之地——杏坛

儒学基本文献——“四书五经”

六经→五经(孔子编订)

《诗》——《诗经》

《书》——《尚书》

《礼》——《周礼》《礼记》

《乐》——《周乐》)

《易》——《周易》《易经》

《春秋》

四书

《论语》

《大学》

《中庸》

《孟子》

慎终,追远,民德归厚矣。

小不忍则乱大谋。

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

道不同,不相为谋。

志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

巧言令色,鲜矣仁。

君子敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

君子周而不比,小人比而不周。

成事不说,遂事不谏,既往不咎。

孔子经典语录

孔子经典语录

朝闻道,夕死可矣。

见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

智者乐水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿。

君子坦荡荡,小人长戚戚。

后生可畏,焉知来者之不如今也?逝者如斯夫,不舍昼夜。

智者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

一张一弛,文武之道。

慎终,追远,民德归厚矣。

孟子(孟轲),战国时期儒家学派代表,人称“亚圣”,与孔子并称“孔孟”,他们的思想并称为“孔孟之道”

材料一:

天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。

国君好仁,天下无敌焉。君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。

乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

易其田畴,薄其税敛,民可使富也。

阅读材料,用四字词概括孟子的思想主张

实行仁政。

材料二:

民为贵,社稷次之,君为轻。

材料三:

水性无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉?其势则然也!人之可使为不善,其性亦犹是也。

材料四:

君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

民贵君轻。

人性本善。

实行仁政。

体现了 主义

民本

孟子经典语录

不以规矩,不成方圆。

权,然后知轻重;度,然后知长短。

贤者在位,能者在职。尊贤使能,俊杰在位。

有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。

鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

生于忧患,死于安乐。

天人关系上,天行有常,人道有为,制天命而用之。

学习最高目标是把握“礼”。

人之性恶,其善者伪(人为礼乐教化)也。

水则载舟,水则覆舟。

荀子(荀况),战国末期儒家代表

儒家思想的影响

材料一:

材料二:汉武帝时期,为了巩固统治,他接受了董仲舒“罢黜百家独尊儒术”的建议,并兴办太学和地方郡国学,大力推崇儒学,从此儒家思想逐渐成为中国二千多年封建社会的正统思想。

材料三:在新加坡的现代化进程中,儒家文化起着不可忽略的作用。新加坡的儒家思想是由早期移民带入的,在其传播过程中不断随着新加坡的社会变迁而重塑自己,

材料四:在法国启蒙思想家伏尔泰的心目中,奉行儒学的中国是开明君主制的典范,那里有真正的信仰自由,政府只管社会风化。

孔子学院分布图

体现了人道主义、秩序精神,利于和谐人际关系、规范道德行为、抑制暴政、缓和矛盾、安定秩序,有许多现实意义。

后来成为中国传统(封建)社会的正统、主流思想和维护封建统治的工具。

影响了亚洲许多国家、欧洲启蒙思想家。

儒家思想的影响

对中国:

对世界:

老子(老聃、李耳),道家学派创始人,著《老子》(《道德经》)

二、早期道家学派——老庄之学

材料一:

道生一,一生二,二生三,三生万物。

材料二:

人法地,地法天,天法道,道法自然。

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

天地无人推而自行,日月无人燃而自明,星辰无人列而自序,禽兽无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?

世界本源是 “道”,”道“永恒不变。

处世方法应“顺应自然,无为而治”、“逍遥”。

阅读材料,概括老子的思想主张

材料三:

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

塞翁失马,焉知非福?

材料四:

柔弱胜刚强。鱼不可脱于渊,国之利器不可以示人。

根据材料三和四,概括老子分别在辩证法和方法论方面的主张。

万物在不停运动。

相反(对立)的双方能无条件转化。

“弱者道之用",以柔克刚、以弱胜强。

老子对人类社会的发展抱着消极悲观的态度,幻想回到“邻国相望、鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的“小国寡民”的社会。

其根本原因何在?

他看不到事物转化的条件,更看不到人的主观能动性。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

——《老子》(《道德经》)

庄子认为,“道”无所不在,没有界限与差别,万物也是没有界限和差别的,“天下莫大于秋毫之末,而泰山为小”,这就叫“齐物”。要做到齐物我、齐是非、齐大小、齐生死、齐贵贱,才能达到与天地万物为一的精神境界,从而逍遥自得。

庄子(庄周),战国时期道家代表

齐物论。

庄周梦见自己变成一只蝴蝶,飘飘荡荡,十分轻松惬意。他这时完全忘记了自己是庄周。过一会儿,他醒来了,对自己还是庄周感到十分惊奇疑惑。他认真的想了又想,不知道是庄周做梦变成蝴蝶呢,还是蝴蝶做梦变成了庄周?庄周与蝴蝶一定是有分别的。这便称之为物我合一吧。

——《庄子·齐物论》

庄子齐物论故事之一:庄周梦蝶

宁做自由之龟

一天,庄子正在涡水垂钓。楚王委派的二位大夫前来聘请他道:“吾王久闻先生贤名,欲以国事相累。深望先生欣然出山,上以为君王分忧,下以为黎民谋福。”庄子持竿不顾,淡然说道:“我听说楚国有只神龟,被杀死时已三千岁了。楚王珍藏之以竹箱,覆之以锦缎,供奉在庙堂之上。请问二大夫,此龟是宁愿死后留骨而贵,还是宁愿生时在泥水中潜行曳尾呢?”二大夫道:“自然是愿活着在泥水中摇尾而行啦。”庄子说:“二位大夫请回去吧!我也愿在泥水中曳尾而行哩。”

——《 庄子 秋水》

此故事表明庄子主张什么?

清静无为、逍遥自得。

圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。

——《商君书·更法》

三、法家思想

法家的创始人是?

战国末期韩非子,法家集大成者(并非创始人),将法、术、势三者糅合为一,又吸收道家思想,将法家理论系统化。他口吃而不擅言语,但文章出众,连李斯也自叹不如

三、法家思想

材料一:不期修古,不法常可。世异则事异,事异则备变。

材料二:人无不畏诛而利庆赏。法不阿贵。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

材料三:事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。能独断者,故可以王天下。

材料四:夫冰炭不同器而久,寒暑不兼时而至,杂反之学不两立而治。知者不以言谈教,而慧者不以藏书。

集权观。

法治观、励行赏罚。

改革观。

统一思想,愚民政策(反对知识和藏书)。

阅读材料,概括韩非子的思想主张

为中国专制主义政体的建立、秦始皇统一全国,提供了理论基础。

汉代以来,法家学派逐渐消失,其法治思想被儒学吸收,成为维护专制政权的工具。

法家思想的影响

法家思想产生并在当时得到积极应用的背景

春秋战国时期,社会大变革。

墨翟,战国时期墨家学派创始人

四、墨家思想

兼相爱、交相利;非攻、尚贤、尚同、非乐(奢靡的音乐活动)、非命(命运)、节用节葬。

体现追求 倾向。

实际功利

百家争鸣

儒家:

墨家:

法家:

道家:

孔子:

孟子:

荀子:

老子:

庄子:

墨子:

仁、礼,德政。性相近,有教无类

仁政,民贵君轻。性本善

制天命而用之。性本恶

兼爱、非攻、尚贤、尚俭

本源为道。对立转化。顺应自然,无为而治

改革、法治、集权

齐物。无为逍遥

韩非:

百家争鸣

春秋战国时期为什么会出现百家争鸣的局面呢?

1.社会大变革,士人活跃并受重用,代表本阶层、派别利益提出自己主张。

2.学在官府变为学在民间,形成一些学者、思想流派。

百家争鸣的历史背景

一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

认识:

百家争鸣的意义

儒家——

道家——

法家——

墨家——

道德伦理、政治统治基础

哲学基础

被儒家吸收

哲学基础

中国思想文化的基础、渊源

性质:中国第一次思想解放运动;

促进了思想文化发展繁荣;

逐步形成了中国传统文化体系(思想流派的基础);

奠定了我国思想文化发展的基础(成为中国思想文化的源头)。

百家争鸣的意义

儒家的仁政——

荀子的制天命而用之——

法家的法治思想——

孔子的教育思想——

墨家的兼爱、非攻——

墨家的尚贤——

墨家的尚俭——

诸子百家思想的现实意义

以德治国

依法治国

全民教育、素质教育

平等博爱、热爱和平、反对战争

重视人才

勤俭节约

人与自然和谐发展

专题概析

春秋战国——百家争鸣出现和儒家思想形成。

汉代——儒学经董仲舒改造后成正统思想。

宋明——儒学融合儒释道,形成理学(新儒学)。

明清之际——进步思想家批判继承,儒学新发展。

秦朝——儒学遭受打击,进入低潮。

2004年上海:2004年4月,美国

副总统切尼在复旦大学发表

演讲,校方赠送切尼一件礼物。

事后,几位学生议论为什么送

这件礼物。

甲说:“估计是宣传中国古代优秀的教育思想。”

乙说:“可能是弘扬中华文化,让世界了解中国。”

丙说:“也许是让外国人知道中国人权思想比西方早两千多年。”……

问题:请概要写出你对甲、乙、丙三种说法的理解。

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史