20 人民英雄永垂不朽课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 20 人民英雄永垂不朽课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-30 21:50:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

人民英雄永垂不朽

——瞻仰首都人民英雄纪念碑

周定舫

学习目标

知识与能力

1.了解人民英雄纪念碑的立碑意图、建筑特征和建造意义。

2.掌握文章的说明顺序,体会文中准确而又富于变化的语言。

3.感受革命先烈的丰功伟绩,体会作者对革命先烈的崇敬、怀念之情。

过程与方法

掌握文章的说明顺序,引导学生体会文中准确而又富于变化的语言。

情感态度与价值观

感受革命先烈的丰功伟绩,引导学生体会作者对革命先烈的崇敬、怀念之情。

背景资料

人民英雄纪念碑是不朽的建筑杰作,更是近代以来中国人民争取独立解放、自由幸福、繁荣富强的精神象征。作者查阅大量文献资料,访问许多建筑师、雕塑家和建碑工人,并多次实地考察,最终以“瞻仰记”的形式写成此文,全面而深入地介绍了人民英雄纪念碑,给读者以身临其境之。

检查预习

瞻仰( ) 矗立( ) 橘黄( )

奠基( ) 镏金( ) 上溯( )

旗帜( ) 重幔( ) 庑殿顶( )

窖坑( ) 挑衅( ) 梭镖( )

旌旗( ) 践踏( ) 慷慨( )

五卅( ) 峻峭( ) 天堑( )

1.订正字音

zhān

chù

jú

sù

diàn

liú

màn

xìn

jiào

wǔ

zhì

biāo

jīnɡ

jiàn

qiào

sà

kǎi

qiàn

2.词语释义

永垂不朽:

瞻仰:

顶天立地:

矗立:

镏金:

上溯:

销毁:

(姓名、事迹、精神等)永远流传,不磨灭。垂,

流传后世。朽,磨灭。

怀着恭敬的心情仰望。

高耸地立着。

久不褪色。

将金子溶解在水银中,涂饰于器物表面,可以经

从现在往以前推。

形容形象高大,气概雄伟豪迈。

烧掉;毁掉。

挑衅:

旌旗:

慷慨激昂:

怒形于色:

勇往直前:

峻峭:

天堑:

借端生事,企图引起冲突或战争。

各种旗子。

形容情绪、语调激动昂扬而充满正气。

勇敢地一直向前走。

形容山高而陡。

天然形成的隔断交通的大沟,多指长江,形容它的险要。

内心的愤怒在脸上显露出来。形,显现。色,脸色。

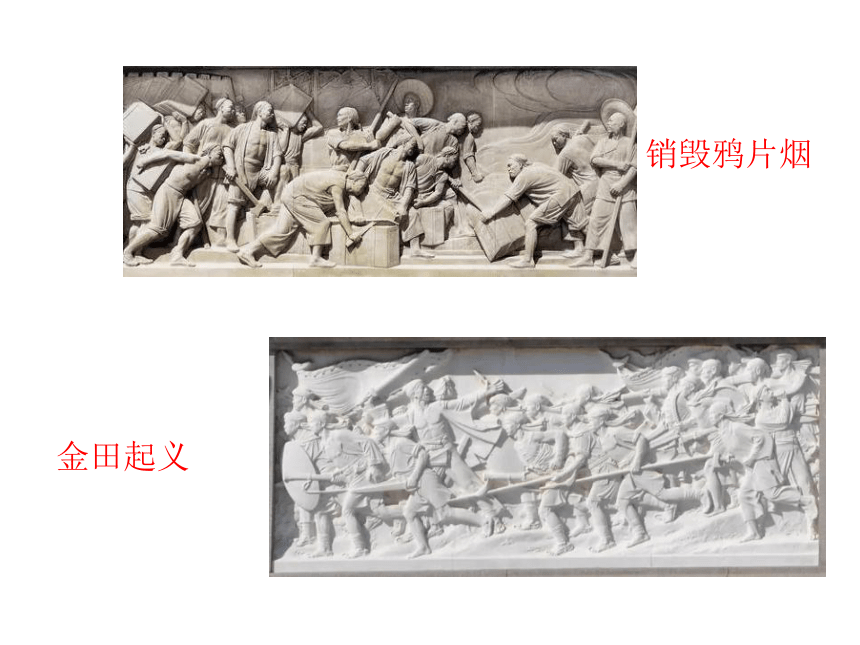

销毁鸦片烟

金田起义

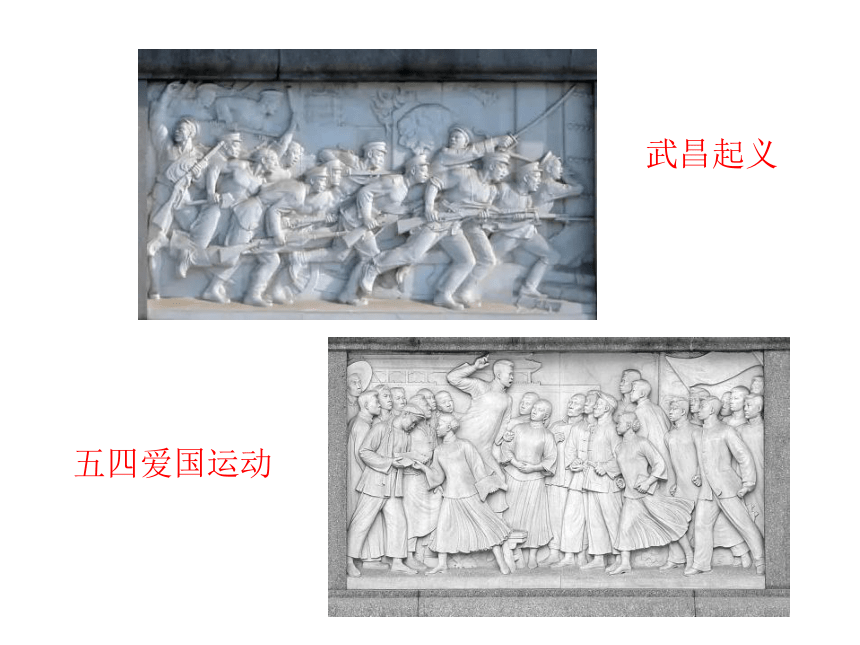

武昌起义

五四爱国运动

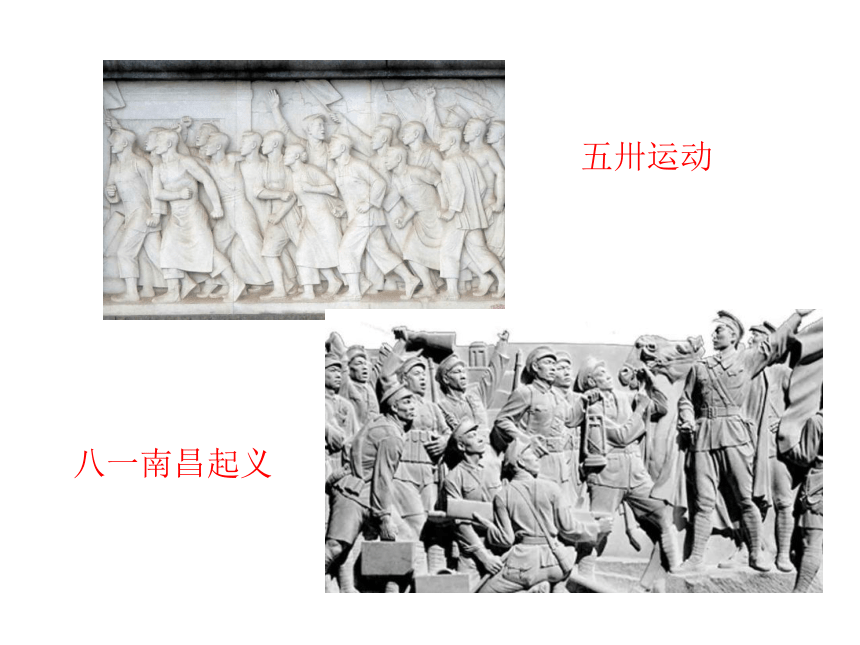

五卅运动

八一南昌起义

抗日敌后游击战

胜利渡长江,解放全中国

课文朗读

点击以下图标即可播放

整体感知

1.划分结构层次,理清全文思路。

第一部分(1):交代了作者瞻仰人民英雄纪念碑的心情和纪念碑的整体特征——巍峨、雄伟、庄严。

第二部分(2~10):介绍纪念碑的位置、兴建过程、构造、题字、碑文以及十幅浮雕等,详写纪念碑浮雕,赞扬了先烈们的革命精神。

第三部分(11):抒写了瞻仰纪念碑后的深切感受,呼应标题和开篇,再次揭示人民英雄纪念碑的内涵。

2.本文采用了什么说明顺序来介绍人民英雄纪念碑?

本文采用了时间和空间相结合的说明顺序。文章按作者参观纪念碑的行踪和被说明事物自身的空间顺序来安排材料,组织全文。介绍纪念碑的位置、题字和碑文、碑身造型等,用的是空间顺序,而反映一百年来重大革命历史事件的十幅浮雕,则用的是时间顺序和空间顺序相结合的方法,使文章有条不紊、层次分明。

内容探究

1.第1自然段在全文有什么作用?请具体分析。

开篇点题,总领全文。全段只有两句话,却很有分量。“落成”一词表明了这一工程已经圆满结束,含庄重、庆贺之意。“巍峨、雄伟、庄严”三个词既体现了作者对人民英雄纪念碑的总体印象,又概括了人民英雄纪念碑的整体特征。“瞻仰了这座巍峨、雄伟、庄严的纪念碑”提示了本文写作的主要内容,也与“怀着万分崇敬的心情”扣合,奠定了全文的感情基调。

2.如何理解第2自然段的内容

这一自然段不仅介绍了“庄严隆重的奠基礼”、建造时的全民支援,还强调了碑的高度、石材的坚硬洁白,既具体而准确地说明建筑本身,又突出了纪念碑伟大的象征意义。

3.读完第4自然段中的碑文,你有何感受

碑文虽短,字字千钧,铭刻历史,歌颂英雄。英雄为人民牺牲,也永远活在人民心中。

4.作者是怎样介绍第一幅浮雕画面的

第一幅浮雕是“销毁鸦片烟”。作者用了四句话,分三个层次来介绍。第一句是第一层,写明了事件(销毁鸦片烟)、背景(鸦片战争前夕)、时间(1839年6月3日)、地点(虎门)、人物(群众)―—这是记叙部分。第二、三句是第二层,描述了画面。第二句先详写销烟场面,作者抓住人物“愤怒”的神情,表现了他们对帝国主义的仇恨;用“运”“倾倒”等词表达销烟态度的坚决;用“一箱箱”“倾倒”与“一股股”“升起”形成鲜明的对比,展示了中国人民挺身而出,还击帝国主义的威风。第三句略写了炮台和待发的战船,烘托了两军对峙的紧张局势和中国人民严阵以待、毫不动摇的销烟决心。最后一句是第三层,以简明的语言点明了这幅浮雕的主题。

5.介绍最大的一幅浮雕画面时,运用了哪些动词 有什么表达效果

连用了“吹起”“高举”“发射”“登上”“踏着”“冲去”“前进”等动词,突出了渡江战役势如破竹、一往无前的雄壮景象。

6.作者介绍十幅浮雕的方法有何不同 这样写有什么好处

作者在介绍十幅浮雕时,有的直接从画面开始,如“销毁鸦片烟”“武昌起义”“抗日敌后游击战”:有

的从革命斗争的历史意义谈起,如“金田起义”“五四爱国运动”;有的从历史事件的经过谈起,如“五卅运动”“胜利渡长江,解放全中国”作者选用了“碑身东面”“碑身的后面”“碑身的西面”“碑身的正面”等方位词,清楚地交代了观察部位:在介绍顺序上,又巧妙地把空间顺序和时间顺序结合起来。介绍方法变化多姿,避免了行文的呆板。

品味赏析

1.它像顶天立地的巨人一样矗立在广场南部,和天安门遥遥相对,在远处就可以看到毛主席亲笔题的“人民英雄永垂不朽”八个金色大字。(这句话有什么作用?)

2.碑的正面朝北,在一块60吨重、14.7米高的碑心石上,有毛主席题的“人民英雄永垂不朽”八个镏金大字,闪闪发光。(“闪闪发光”一词具有怎样的表达效果 )

交代了纪念碑的位置,运用打比方的说明方法,突出了它的巍峨。第一次提到毛主席的亲笔题字,突出了文章的中心思想。

“闪闪发光”语带双关,既指“人民英雄永垂不朽”八个金大字本身在阳光下具有“闪闪发光”的视觉效果,又含有烈士精神永放光辉的意味。

3.在碑身背面,一行行镏金字整齐地排列着,这是毛主席亲自起草、周总理亲笔书写的碑文。(“亲自”“亲笔”有什么作用?)

4.碑身东西两侧上部,刻着红星、松柏和旗帜组成的装饰花纹,象征着先烈们的革命精神万年长存。(“红星、松柏和旗帜”有什么意义?)

“亲自”“亲笔”说明了毛主席、周总理对此事的态度非常慎重,突出了建碑的意义重大。

红星、旗帜是革命者的重要标志,松柏象征不畏严寒、四季常青、生机勃勃的品性。

5.在这幅浮雕上,一群拿着大刀、梭镖、锄头,扛着土炮起义的汉族、壮族儿女,正从山坡冲下来,革命的旌旗在迎风飘扬。(“拿”“扛”“冲”三个动词有什么作用?)

这三个动词,形象地写出了起义军的浩大声势,突出了这幅浮雕的历史意义。

6.深夜,起义的新军和市民,摧毁了湖广总督府门前的大炮,正向总督府里冲去。总督府内熊熊的火焰冒向天空;总督府的牌子,被打断在阶前;撕碎了的清朝的龙旗,被践踏在地下。辛亥革命,结束了两千多年来的封建帝制。(“摧毁”“冲去”“冒”“打断”“撕碎”“践踏”等细节描写有什么作用?)

不仅具体描述了武昌起义的画面,而且准确生动地表现了起义者大无畏的革命气概,也揭示了清王朝腐朽虚弱的本质。

写法探究

本文在安排说明顺序时,以活动者的活动顺序为主,以纪念碑的方位顺序为辅。写纪念碑结构时,按“台阶→碑身→碑座”的顺序;写碑身时,采用“正面→背面→碑身东西两侧上部→小碑座的四周→碑顶”的说明顺序,先主后次地表述了中心意思;写浮雕时,作者按“东→南→西→北”的空间顺序,正好同浮雕反映的历史事件的时间顺序相一致,线索十分清楚。本文既有由远及近、由外围到中央的空间顺序,又有时空结合的方位顺序和由近代到现代的时间顺序,还有从主到次、从整体到局部的逻辑顺序,层次清晰,主次分明。

1.本文说明顺序安排恰当,请具体说说。

2.本文是怎样将概述事件、摹写状貌、阐释意义三者融为一体的?

作者以“人民英雄永垂不朽”为贯串全文的主线,牢牢抓住纪念英雄烈士的立碑意图,依次说明了纪念碑的位置、体量、题字与碑文、碑身造型、装饰花纹等,详细介绍了反映百年革命历史、展现先烈事迹的十幅大浮雕,把对建筑本身的说明、对历史画卷的描绘和对纪念碑内涵的阐释结合起来,笔端饱含崇敬、怀念之情。这使得文章不仅具有说明文准确、客观的一般特点,又有着很强的感染力和教育价值。

总 结

本文全面而深入地介绍了人民英雄纪念碑,描绘了其展示的革命历史画卷及其承载的深刻内涵,表达了作者对人民英雄的无限崇敬与深切怀念之情。

结构图示

人民英雄永垂不朽

瞻仰纪念碑:开篇点题,总领全文

位置、环境、兴建过程、规模、质料

介绍纪念碑

结构、题字、碑文、装饰、造型

浮雕:东→南→西→北

无限崇敬深切怀念

每个角落:首尾呼应,总结点题

谢谢观看

人民英雄永垂不朽

——瞻仰首都人民英雄纪念碑

周定舫

学习目标

知识与能力

1.了解人民英雄纪念碑的立碑意图、建筑特征和建造意义。

2.掌握文章的说明顺序,体会文中准确而又富于变化的语言。

3.感受革命先烈的丰功伟绩,体会作者对革命先烈的崇敬、怀念之情。

过程与方法

掌握文章的说明顺序,引导学生体会文中准确而又富于变化的语言。

情感态度与价值观

感受革命先烈的丰功伟绩,引导学生体会作者对革命先烈的崇敬、怀念之情。

背景资料

人民英雄纪念碑是不朽的建筑杰作,更是近代以来中国人民争取独立解放、自由幸福、繁荣富强的精神象征。作者查阅大量文献资料,访问许多建筑师、雕塑家和建碑工人,并多次实地考察,最终以“瞻仰记”的形式写成此文,全面而深入地介绍了人民英雄纪念碑,给读者以身临其境之。

检查预习

瞻仰( ) 矗立( ) 橘黄( )

奠基( ) 镏金( ) 上溯( )

旗帜( ) 重幔( ) 庑殿顶( )

窖坑( ) 挑衅( ) 梭镖( )

旌旗( ) 践踏( ) 慷慨( )

五卅( ) 峻峭( ) 天堑( )

1.订正字音

zhān

chù

jú

sù

diàn

liú

màn

xìn

jiào

wǔ

zhì

biāo

jīnɡ

jiàn

qiào

sà

kǎi

qiàn

2.词语释义

永垂不朽:

瞻仰:

顶天立地:

矗立:

镏金:

上溯:

销毁:

(姓名、事迹、精神等)永远流传,不磨灭。垂,

流传后世。朽,磨灭。

怀着恭敬的心情仰望。

高耸地立着。

久不褪色。

将金子溶解在水银中,涂饰于器物表面,可以经

从现在往以前推。

形容形象高大,气概雄伟豪迈。

烧掉;毁掉。

挑衅:

旌旗:

慷慨激昂:

怒形于色:

勇往直前:

峻峭:

天堑:

借端生事,企图引起冲突或战争。

各种旗子。

形容情绪、语调激动昂扬而充满正气。

勇敢地一直向前走。

形容山高而陡。

天然形成的隔断交通的大沟,多指长江,形容它的险要。

内心的愤怒在脸上显露出来。形,显现。色,脸色。

销毁鸦片烟

金田起义

武昌起义

五四爱国运动

五卅运动

八一南昌起义

抗日敌后游击战

胜利渡长江,解放全中国

课文朗读

点击以下图标即可播放

整体感知

1.划分结构层次,理清全文思路。

第一部分(1):交代了作者瞻仰人民英雄纪念碑的心情和纪念碑的整体特征——巍峨、雄伟、庄严。

第二部分(2~10):介绍纪念碑的位置、兴建过程、构造、题字、碑文以及十幅浮雕等,详写纪念碑浮雕,赞扬了先烈们的革命精神。

第三部分(11):抒写了瞻仰纪念碑后的深切感受,呼应标题和开篇,再次揭示人民英雄纪念碑的内涵。

2.本文采用了什么说明顺序来介绍人民英雄纪念碑?

本文采用了时间和空间相结合的说明顺序。文章按作者参观纪念碑的行踪和被说明事物自身的空间顺序来安排材料,组织全文。介绍纪念碑的位置、题字和碑文、碑身造型等,用的是空间顺序,而反映一百年来重大革命历史事件的十幅浮雕,则用的是时间顺序和空间顺序相结合的方法,使文章有条不紊、层次分明。

内容探究

1.第1自然段在全文有什么作用?请具体分析。

开篇点题,总领全文。全段只有两句话,却很有分量。“落成”一词表明了这一工程已经圆满结束,含庄重、庆贺之意。“巍峨、雄伟、庄严”三个词既体现了作者对人民英雄纪念碑的总体印象,又概括了人民英雄纪念碑的整体特征。“瞻仰了这座巍峨、雄伟、庄严的纪念碑”提示了本文写作的主要内容,也与“怀着万分崇敬的心情”扣合,奠定了全文的感情基调。

2.如何理解第2自然段的内容

这一自然段不仅介绍了“庄严隆重的奠基礼”、建造时的全民支援,还强调了碑的高度、石材的坚硬洁白,既具体而准确地说明建筑本身,又突出了纪念碑伟大的象征意义。

3.读完第4自然段中的碑文,你有何感受

碑文虽短,字字千钧,铭刻历史,歌颂英雄。英雄为人民牺牲,也永远活在人民心中。

4.作者是怎样介绍第一幅浮雕画面的

第一幅浮雕是“销毁鸦片烟”。作者用了四句话,分三个层次来介绍。第一句是第一层,写明了事件(销毁鸦片烟)、背景(鸦片战争前夕)、时间(1839年6月3日)、地点(虎门)、人物(群众)―—这是记叙部分。第二、三句是第二层,描述了画面。第二句先详写销烟场面,作者抓住人物“愤怒”的神情,表现了他们对帝国主义的仇恨;用“运”“倾倒”等词表达销烟态度的坚决;用“一箱箱”“倾倒”与“一股股”“升起”形成鲜明的对比,展示了中国人民挺身而出,还击帝国主义的威风。第三句略写了炮台和待发的战船,烘托了两军对峙的紧张局势和中国人民严阵以待、毫不动摇的销烟决心。最后一句是第三层,以简明的语言点明了这幅浮雕的主题。

5.介绍最大的一幅浮雕画面时,运用了哪些动词 有什么表达效果

连用了“吹起”“高举”“发射”“登上”“踏着”“冲去”“前进”等动词,突出了渡江战役势如破竹、一往无前的雄壮景象。

6.作者介绍十幅浮雕的方法有何不同 这样写有什么好处

作者在介绍十幅浮雕时,有的直接从画面开始,如“销毁鸦片烟”“武昌起义”“抗日敌后游击战”:有

的从革命斗争的历史意义谈起,如“金田起义”“五四爱国运动”;有的从历史事件的经过谈起,如“五卅运动”“胜利渡长江,解放全中国”作者选用了“碑身东面”“碑身的后面”“碑身的西面”“碑身的正面”等方位词,清楚地交代了观察部位:在介绍顺序上,又巧妙地把空间顺序和时间顺序结合起来。介绍方法变化多姿,避免了行文的呆板。

品味赏析

1.它像顶天立地的巨人一样矗立在广场南部,和天安门遥遥相对,在远处就可以看到毛主席亲笔题的“人民英雄永垂不朽”八个金色大字。(这句话有什么作用?)

2.碑的正面朝北,在一块60吨重、14.7米高的碑心石上,有毛主席题的“人民英雄永垂不朽”八个镏金大字,闪闪发光。(“闪闪发光”一词具有怎样的表达效果 )

交代了纪念碑的位置,运用打比方的说明方法,突出了它的巍峨。第一次提到毛主席的亲笔题字,突出了文章的中心思想。

“闪闪发光”语带双关,既指“人民英雄永垂不朽”八个金大字本身在阳光下具有“闪闪发光”的视觉效果,又含有烈士精神永放光辉的意味。

3.在碑身背面,一行行镏金字整齐地排列着,这是毛主席亲自起草、周总理亲笔书写的碑文。(“亲自”“亲笔”有什么作用?)

4.碑身东西两侧上部,刻着红星、松柏和旗帜组成的装饰花纹,象征着先烈们的革命精神万年长存。(“红星、松柏和旗帜”有什么意义?)

“亲自”“亲笔”说明了毛主席、周总理对此事的态度非常慎重,突出了建碑的意义重大。

红星、旗帜是革命者的重要标志,松柏象征不畏严寒、四季常青、生机勃勃的品性。

5.在这幅浮雕上,一群拿着大刀、梭镖、锄头,扛着土炮起义的汉族、壮族儿女,正从山坡冲下来,革命的旌旗在迎风飘扬。(“拿”“扛”“冲”三个动词有什么作用?)

这三个动词,形象地写出了起义军的浩大声势,突出了这幅浮雕的历史意义。

6.深夜,起义的新军和市民,摧毁了湖广总督府门前的大炮,正向总督府里冲去。总督府内熊熊的火焰冒向天空;总督府的牌子,被打断在阶前;撕碎了的清朝的龙旗,被践踏在地下。辛亥革命,结束了两千多年来的封建帝制。(“摧毁”“冲去”“冒”“打断”“撕碎”“践踏”等细节描写有什么作用?)

不仅具体描述了武昌起义的画面,而且准确生动地表现了起义者大无畏的革命气概,也揭示了清王朝腐朽虚弱的本质。

写法探究

本文在安排说明顺序时,以活动者的活动顺序为主,以纪念碑的方位顺序为辅。写纪念碑结构时,按“台阶→碑身→碑座”的顺序;写碑身时,采用“正面→背面→碑身东西两侧上部→小碑座的四周→碑顶”的说明顺序,先主后次地表述了中心意思;写浮雕时,作者按“东→南→西→北”的空间顺序,正好同浮雕反映的历史事件的时间顺序相一致,线索十分清楚。本文既有由远及近、由外围到中央的空间顺序,又有时空结合的方位顺序和由近代到现代的时间顺序,还有从主到次、从整体到局部的逻辑顺序,层次清晰,主次分明。

1.本文说明顺序安排恰当,请具体说说。

2.本文是怎样将概述事件、摹写状貌、阐释意义三者融为一体的?

作者以“人民英雄永垂不朽”为贯串全文的主线,牢牢抓住纪念英雄烈士的立碑意图,依次说明了纪念碑的位置、体量、题字与碑文、碑身造型、装饰花纹等,详细介绍了反映百年革命历史、展现先烈事迹的十幅大浮雕,把对建筑本身的说明、对历史画卷的描绘和对纪念碑内涵的阐释结合起来,笔端饱含崇敬、怀念之情。这使得文章不仅具有说明文准确、客观的一般特点,又有着很强的感染力和教育价值。

总 结

本文全面而深入地介绍了人民英雄纪念碑,描绘了其展示的革命历史画卷及其承载的深刻内涵,表达了作者对人民英雄的无限崇敬与深切怀念之情。

结构图示

人民英雄永垂不朽

瞻仰纪念碑:开篇点题,总领全文

位置、环境、兴建过程、规模、质料

介绍纪念碑

结构、题字、碑文、装饰、造型

浮雕:东→南→西→北

无限崇敬深切怀念

每个角落:首尾呼应,总结点题

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读