6《 藤野先生》探究教学课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 6《 藤野先生》探究教学课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-03 19:00:59 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

6 藤野先生

部编版 语文 八年级 上册

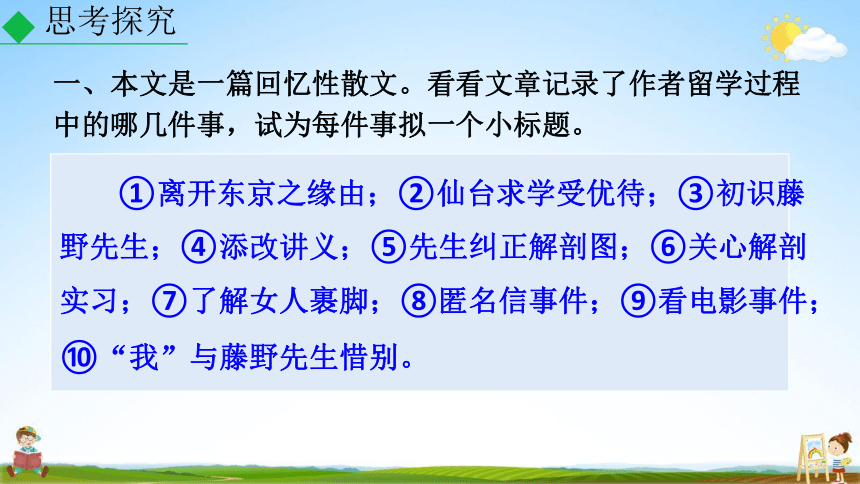

思考探究

一、本文是一篇回忆性散文。看看文章记录了作者留学过程 中的哪几件事,试为每件事拟一个小标题。

①离开东京之缘由;②仙台求学受优待;③初识藤 野先生;④添改讲义;⑤先生纠正解剖图;⑥关心解剖 实习;⑦了解女人裹脚;⑧匿名信事件;⑨看电影事件;

⑩“我”与藤野先生惜别。

二、阅读课文中作者与藤野先生交往的部分,说说为什么他 “在我的眼里和心里是伟大的”。

藤野先生治学严谨,教学认真,没有狭隘的民族偏见,能以公正之心 对待来自弱国的学生,而且给予了极大的关心、鼓励和真诚的帮助,在当 时的历史背景下,能够做到这些尤其难能可贵。作者评价说:“他的对于 我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新 的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。”这段精 要的议论性文字,直接表明了藤野先生的伟大。他是一个对来自“弱国” 的学生及其贫弱的祖国抱着同情与尊重,而又矢志于医学事业的正直学者。 所以,虽然他只是一个普通的日本人,但他在“我”的眼里和心里是伟大

的。

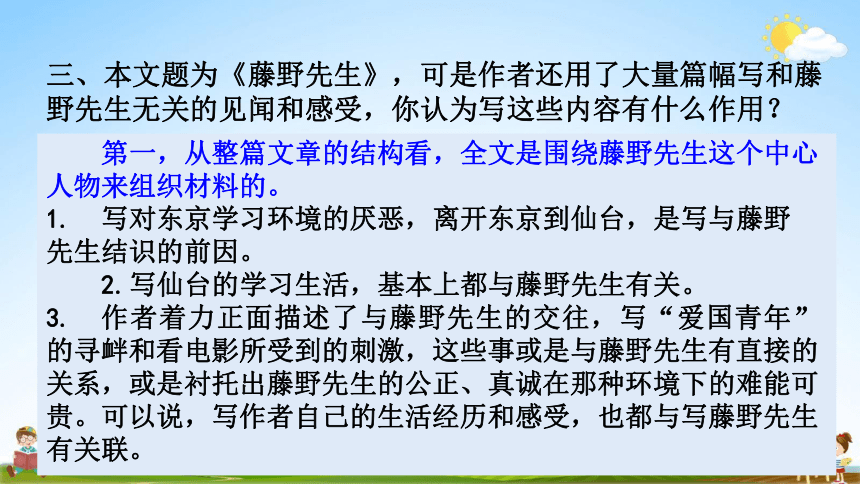

三、本文题为《藤野先生》,可是作者还用了大量篇幅写和藤 野先生无关的见闻和感受,你认为写这些内容有什么作用?

第一,从整篇文章的结构看,全文是围绕藤野先生这个中心 人物来组织材料的。

写对东京学习环境的厌恶,离开东京到仙台,是写与藤野 先生结识的前因。

写仙台的学习生活,基本上都与藤野先生有关。

作者着力正面描述了与藤野先生的交往,写“爱国青年” 的寻衅和看电影所受到的刺激,这些事或是与藤野先生有直接的 关系,或是衬托出藤野先生的公正、真诚在那种环境下的难能可 贵。可以说,写作者自己的生活经历和感受,也都与写藤野先生 有关联。

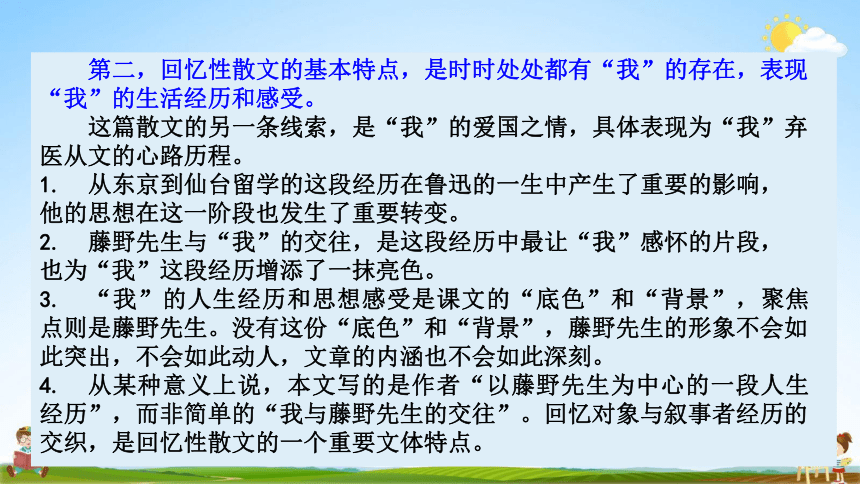

第二,回忆性散文的基本特点,是时时处处都有“我”的存在,表现 “我”的生活经历和感受。

这篇散文的另一条线索,是“我”的爱国之情,具体表现为“我”弃 医从文的心路历程。

从东京到仙台留学的这段经历在鲁迅的一生中产生了重要的影响, 他的思想在这一阶段也发生了重要转变。

藤野先生与“我”的交往,是这段经历中最让“我”感怀的片段, 也为“我”这段经历增添了一抹亮色。

“我”的人生经历和思想感受是课文的“底色”和“背景”,聚焦 点则是藤野先生。没有这份“底色”和“背景”,藤野先生的形象不会如 此突出,不会如此动人,文章的内涵也不会如此深刻。

从某种意义上说,本文写的是作者“以藤野先生为中心的一段人生 经历”,而非简单的“我与藤野先生的交往”。回忆对象与叙事者经历的 交织,是回忆性散文的一个重要文体特点。

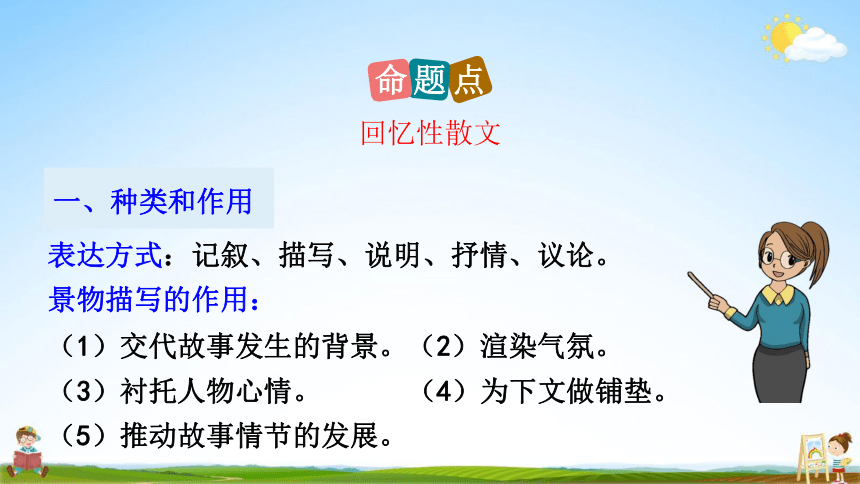

表达方式:记叙、描写、说明、抒情、议论。 景物描写的作用:

(1)交代故事发生的背景。(2)渲染气氛。

(3)衬托人物心情。 (4)为下文做铺垫。

(5)推动故事情节的发展。

一、种类和作用

回忆性散文

命题点

答题模式:这句(段)话描绘了 的一幅图画,交

代了 的背景,渲染了 的氛围(气氛),烘 托(衬托)了人物 的心情,为下文写 做铺垫, 推动故事情节的发展。

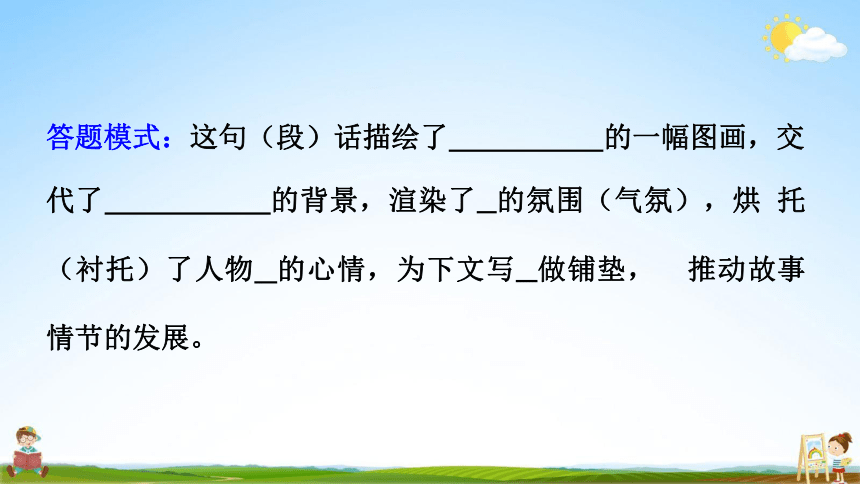

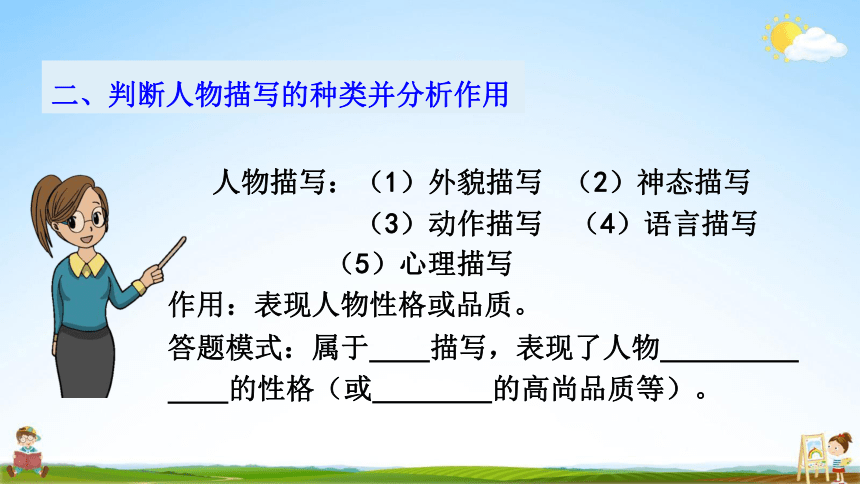

二、判断人物描写的种类并分析作用

(2)神态描写

(4)语言描写

人物描写:(1)外貌描写

(3)动作描写

(5)心理描写 作用:表现人物性格或品质。

答题模式:属于 描写,表现了人物

的性格(或 的高尚品质等)。

(中考真题)从人物描写的角度,品析下面句子的表达效果。

舅爷是个画家,听奶奶说,他的名气老大,在国外办过画展。但我们翻 看他的画集,却并不佩服他,他的画简单极了,每幅画都懒得去画满,往往 就是那么几块几笔水墨,那蚂蚱,似乎并不就是蚂蚱,那小鱼,似乎并不就 是小。我们当时就嗤地笑了,觉得跟我们的画差不多呢。于是乎,我们就不 敬而远之了,随便着和他对话,缠他讲城市的故事,日子也觉得有些生气。 一天,他提出要出外作画去,大雪天里,天地一片儿白,有什么可画的呢? 我们很有几分 ,更有了几分好奇,便闹嚷嚷地跟他去了。

山包上雪很厚,什么凹的凸的地也没有了;树上,也没有一片叶子。这 里有什么可画的呢?舅爷拣着一块石头坐下,眯缝了那双眼睛,左看看,右 看看,看远又看近。足足半个时辰,才拿出画夹开始画起来了。我们一眼一 眼看,看着看着,果然天地单调,画面更单调。

真题演练

动作描写。通过“拣”“坐”“眯”“看”等系列动 词,具体生动地描写了舅爷认真细致地研究画画的素材, 为下文舅爷揭示作画的真谛埋下伏笔。

【参考答案】

四、鲁迅非常重视文章的修改。仔细比较下面的原稿和改定稿, 谈谈这些修改好在哪里。

积累拓展

原稿 改定稿

上野的樱花烂漫的时节,望去确也像绯 红的轻云,但也缺不了“清国留学生” 的速成班…… 上野的樱花烂漫的时节,望去确也像绯 红的轻云,但花下也缺不了成群结队的 “清国留学生”的速成班……

但到傍晚,地板便常不免要咚咚地响得 震天,兼以满房烟尘斗乱;问问熟识时 事的人,答道,“那是在学跳舞。” 但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚 咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱; 问问精通时事的人,答道,“那是在学 跳舞。”

……似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便 使我忽又良心发现,再继续写些为“正 人君子”之流所深恶痛疾的文字。 ……似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便 使我忽又良心发现,而且增加勇气了, 于是点上一枝烟,再继续写些为“正人 君子”之流所深恶痛疾的文字。

1.加上“花下”,表意更准确,且使“清国留学生”的 形象增添了一份轻薄、浮华的意味。加上“成群结队”,更 表明不是偶然、个别的行为,而是他们的普遍行为,更加表 现出作者对“清国留学生”的讽刺。

2.在“地板”前加上“有一间的”,表达更准确。“咚 咚”改为“咚咚咚”,更加形象地烘托出当时那种喧闹、浮 华的气氛。“精通”比“熟识”程度更深,凸显“清国留学 生”的不务正业、腐朽堕落。

3.增加“而且增加勇气了”一句,坚定地表现出作者在 严酷的国内政治环境中,一想到藤野先生对自己乃至对中国 的希望,便增加了斗争的勇气和继续战斗的决心。“于是点 上一枝烟”,增添了形象感,表现出作者对“正人君子”们 的蔑视。

如何通过比较,品味语言,理解内涵

①先比较修改后的词语、句子有什么区别。

②具体分析修改后的词语、句子的表达效果。

③再进一步品味语言,理解内涵。

答题模式:改成 一词(一句),表意更准确,写出了人 物的 心情,烘托了 ,表现了人物 的 情感。

方法拓展

真题演练

(中考真题)品读句子,比较赏析括号内外的词语好在哪里?

⑦六十大几,母亲失语,每年我都要回去看望。她已说不成完整 的话,只能说几个简单的词。一见面,冲我笑笑,眼里就溢(流)出 了泪水,然后呜呜地叫(说)着,低头往我怀里撞(钻)。这个时候, 我也忍不住流下泪来。撞上几下,抬起头,仰起脸,瞪着那双依然美 丽却更显痴愣的大眼,撇撇嘴角,突兀地就是一句:好!明明该是一 句问话,说出来却是感叹,只有我能听出,这是她那句贤明的教诲的 缩略,说全了该是:你学好了吗,惹事了吗?这时我只有重重地说: 妈,好着哩!她明白了我的意思,点点头。扶她在沙发上坐下,此后 一句话也不说,只是静静地听我和父亲谈话。隔上一会儿,她指指厨 房,示意父亲,该给我做饭了。

【参考答案】

观察加点词语,都是动词,是对母亲的动作描写,描 写出失语后的母亲看到“我”时的情景,“溢”表现了她 的喜悦与激动,“叫”“撞”则表现她急于与“我”亲切。 如果改成“流”“说”“钻”就不能准确表达出失语母亲 的情感。

五、“弃医从文”是鲁迅一生中的大事,除了课文,还有一些 文章对此也有记述,如《〈呐喊〉自序》。课后查找相关资料, 读一读,加深对鲁迅这一人生选择的理解。联系实际,说说鲁 迅的人生选择给了你哪些启示。

鲁迅离开东京去仙台学医→厌恶东京的学习环境→厌恶 清国留学生的浑浑噩噩→厌烦他们把环境搞得乌烟瘴气。

他怀着救国救民的强烈愿望学医→看电影事件受到极大 的刺激→促使他萌发“弃医从文”的思想。

《〈呐喊〉自序》:“我的梦很美满,豫备卒业回来, 救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医, 一面又促进了国人对于维新的信仰。”→更为深刻的内在原因。

启示:

鲁迅从东京到仙台学医,又从仙台弃医从文,这一过程 无不深深浸透着鲁迅强烈的救国教民的爱国主义思想感情, 实践着他“我以我血荐轩辕”的誓言。一个有志青年所做的 人生选择,往往不是个人的选择,而是要把个人的人生与民 族的前途、国家的未来结合起来考虑。

谢谢观看

Thank You

6 藤野先生

部编版 语文 八年级 上册

思考探究

一、本文是一篇回忆性散文。看看文章记录了作者留学过程 中的哪几件事,试为每件事拟一个小标题。

①离开东京之缘由;②仙台求学受优待;③初识藤 野先生;④添改讲义;⑤先生纠正解剖图;⑥关心解剖 实习;⑦了解女人裹脚;⑧匿名信事件;⑨看电影事件;

⑩“我”与藤野先生惜别。

二、阅读课文中作者与藤野先生交往的部分,说说为什么他 “在我的眼里和心里是伟大的”。

藤野先生治学严谨,教学认真,没有狭隘的民族偏见,能以公正之心 对待来自弱国的学生,而且给予了极大的关心、鼓励和真诚的帮助,在当 时的历史背景下,能够做到这些尤其难能可贵。作者评价说:“他的对于 我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新 的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。”这段精 要的议论性文字,直接表明了藤野先生的伟大。他是一个对来自“弱国” 的学生及其贫弱的祖国抱着同情与尊重,而又矢志于医学事业的正直学者。 所以,虽然他只是一个普通的日本人,但他在“我”的眼里和心里是伟大

的。

三、本文题为《藤野先生》,可是作者还用了大量篇幅写和藤 野先生无关的见闻和感受,你认为写这些内容有什么作用?

第一,从整篇文章的结构看,全文是围绕藤野先生这个中心 人物来组织材料的。

写对东京学习环境的厌恶,离开东京到仙台,是写与藤野 先生结识的前因。

写仙台的学习生活,基本上都与藤野先生有关。

作者着力正面描述了与藤野先生的交往,写“爱国青年” 的寻衅和看电影所受到的刺激,这些事或是与藤野先生有直接的 关系,或是衬托出藤野先生的公正、真诚在那种环境下的难能可 贵。可以说,写作者自己的生活经历和感受,也都与写藤野先生 有关联。

第二,回忆性散文的基本特点,是时时处处都有“我”的存在,表现 “我”的生活经历和感受。

这篇散文的另一条线索,是“我”的爱国之情,具体表现为“我”弃 医从文的心路历程。

从东京到仙台留学的这段经历在鲁迅的一生中产生了重要的影响, 他的思想在这一阶段也发生了重要转变。

藤野先生与“我”的交往,是这段经历中最让“我”感怀的片段, 也为“我”这段经历增添了一抹亮色。

“我”的人生经历和思想感受是课文的“底色”和“背景”,聚焦 点则是藤野先生。没有这份“底色”和“背景”,藤野先生的形象不会如 此突出,不会如此动人,文章的内涵也不会如此深刻。

从某种意义上说,本文写的是作者“以藤野先生为中心的一段人生 经历”,而非简单的“我与藤野先生的交往”。回忆对象与叙事者经历的 交织,是回忆性散文的一个重要文体特点。

表达方式:记叙、描写、说明、抒情、议论。 景物描写的作用:

(1)交代故事发生的背景。(2)渲染气氛。

(3)衬托人物心情。 (4)为下文做铺垫。

(5)推动故事情节的发展。

一、种类和作用

回忆性散文

命题点

答题模式:这句(段)话描绘了 的一幅图画,交

代了 的背景,渲染了 的氛围(气氛),烘 托(衬托)了人物 的心情,为下文写 做铺垫, 推动故事情节的发展。

二、判断人物描写的种类并分析作用

(2)神态描写

(4)语言描写

人物描写:(1)外貌描写

(3)动作描写

(5)心理描写 作用:表现人物性格或品质。

答题模式:属于 描写,表现了人物

的性格(或 的高尚品质等)。

(中考真题)从人物描写的角度,品析下面句子的表达效果。

舅爷是个画家,听奶奶说,他的名气老大,在国外办过画展。但我们翻 看他的画集,却并不佩服他,他的画简单极了,每幅画都懒得去画满,往往 就是那么几块几笔水墨,那蚂蚱,似乎并不就是蚂蚱,那小鱼,似乎并不就 是小。我们当时就嗤地笑了,觉得跟我们的画差不多呢。于是乎,我们就不 敬而远之了,随便着和他对话,缠他讲城市的故事,日子也觉得有些生气。 一天,他提出要出外作画去,大雪天里,天地一片儿白,有什么可画的呢? 我们很有几分 ,更有了几分好奇,便闹嚷嚷地跟他去了。

山包上雪很厚,什么凹的凸的地也没有了;树上,也没有一片叶子。这 里有什么可画的呢?舅爷拣着一块石头坐下,眯缝了那双眼睛,左看看,右 看看,看远又看近。足足半个时辰,才拿出画夹开始画起来了。我们一眼一 眼看,看着看着,果然天地单调,画面更单调。

真题演练

动作描写。通过“拣”“坐”“眯”“看”等系列动 词,具体生动地描写了舅爷认真细致地研究画画的素材, 为下文舅爷揭示作画的真谛埋下伏笔。

【参考答案】

四、鲁迅非常重视文章的修改。仔细比较下面的原稿和改定稿, 谈谈这些修改好在哪里。

积累拓展

原稿 改定稿

上野的樱花烂漫的时节,望去确也像绯 红的轻云,但也缺不了“清国留学生” 的速成班…… 上野的樱花烂漫的时节,望去确也像绯 红的轻云,但花下也缺不了成群结队的 “清国留学生”的速成班……

但到傍晚,地板便常不免要咚咚地响得 震天,兼以满房烟尘斗乱;问问熟识时 事的人,答道,“那是在学跳舞。” 但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚 咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱; 问问精通时事的人,答道,“那是在学 跳舞。”

……似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便 使我忽又良心发现,再继续写些为“正 人君子”之流所深恶痛疾的文字。 ……似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便 使我忽又良心发现,而且增加勇气了, 于是点上一枝烟,再继续写些为“正人 君子”之流所深恶痛疾的文字。

1.加上“花下”,表意更准确,且使“清国留学生”的 形象增添了一份轻薄、浮华的意味。加上“成群结队”,更 表明不是偶然、个别的行为,而是他们的普遍行为,更加表 现出作者对“清国留学生”的讽刺。

2.在“地板”前加上“有一间的”,表达更准确。“咚 咚”改为“咚咚咚”,更加形象地烘托出当时那种喧闹、浮 华的气氛。“精通”比“熟识”程度更深,凸显“清国留学 生”的不务正业、腐朽堕落。

3.增加“而且增加勇气了”一句,坚定地表现出作者在 严酷的国内政治环境中,一想到藤野先生对自己乃至对中国 的希望,便增加了斗争的勇气和继续战斗的决心。“于是点 上一枝烟”,增添了形象感,表现出作者对“正人君子”们 的蔑视。

如何通过比较,品味语言,理解内涵

①先比较修改后的词语、句子有什么区别。

②具体分析修改后的词语、句子的表达效果。

③再进一步品味语言,理解内涵。

答题模式:改成 一词(一句),表意更准确,写出了人 物的 心情,烘托了 ,表现了人物 的 情感。

方法拓展

真题演练

(中考真题)品读句子,比较赏析括号内外的词语好在哪里?

⑦六十大几,母亲失语,每年我都要回去看望。她已说不成完整 的话,只能说几个简单的词。一见面,冲我笑笑,眼里就溢(流)出 了泪水,然后呜呜地叫(说)着,低头往我怀里撞(钻)。这个时候, 我也忍不住流下泪来。撞上几下,抬起头,仰起脸,瞪着那双依然美 丽却更显痴愣的大眼,撇撇嘴角,突兀地就是一句:好!明明该是一 句问话,说出来却是感叹,只有我能听出,这是她那句贤明的教诲的 缩略,说全了该是:你学好了吗,惹事了吗?这时我只有重重地说: 妈,好着哩!她明白了我的意思,点点头。扶她在沙发上坐下,此后 一句话也不说,只是静静地听我和父亲谈话。隔上一会儿,她指指厨 房,示意父亲,该给我做饭了。

【参考答案】

观察加点词语,都是动词,是对母亲的动作描写,描 写出失语后的母亲看到“我”时的情景,“溢”表现了她 的喜悦与激动,“叫”“撞”则表现她急于与“我”亲切。 如果改成“流”“说”“钻”就不能准确表达出失语母亲 的情感。

五、“弃医从文”是鲁迅一生中的大事,除了课文,还有一些 文章对此也有记述,如《〈呐喊〉自序》。课后查找相关资料, 读一读,加深对鲁迅这一人生选择的理解。联系实际,说说鲁 迅的人生选择给了你哪些启示。

鲁迅离开东京去仙台学医→厌恶东京的学习环境→厌恶 清国留学生的浑浑噩噩→厌烦他们把环境搞得乌烟瘴气。

他怀着救国救民的强烈愿望学医→看电影事件受到极大 的刺激→促使他萌发“弃医从文”的思想。

《〈呐喊〉自序》:“我的梦很美满,豫备卒业回来, 救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医, 一面又促进了国人对于维新的信仰。”→更为深刻的内在原因。

启示:

鲁迅从东京到仙台学医,又从仙台弃医从文,这一过程 无不深深浸透着鲁迅强烈的救国教民的爱国主义思想感情, 实践着他“我以我血荐轩辕”的誓言。一个有志青年所做的 人生选择,往往不是个人的选择,而是要把个人的人生与民 族的前途、国家的未来结合起来考虑。

谢谢观看

Thank You

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读