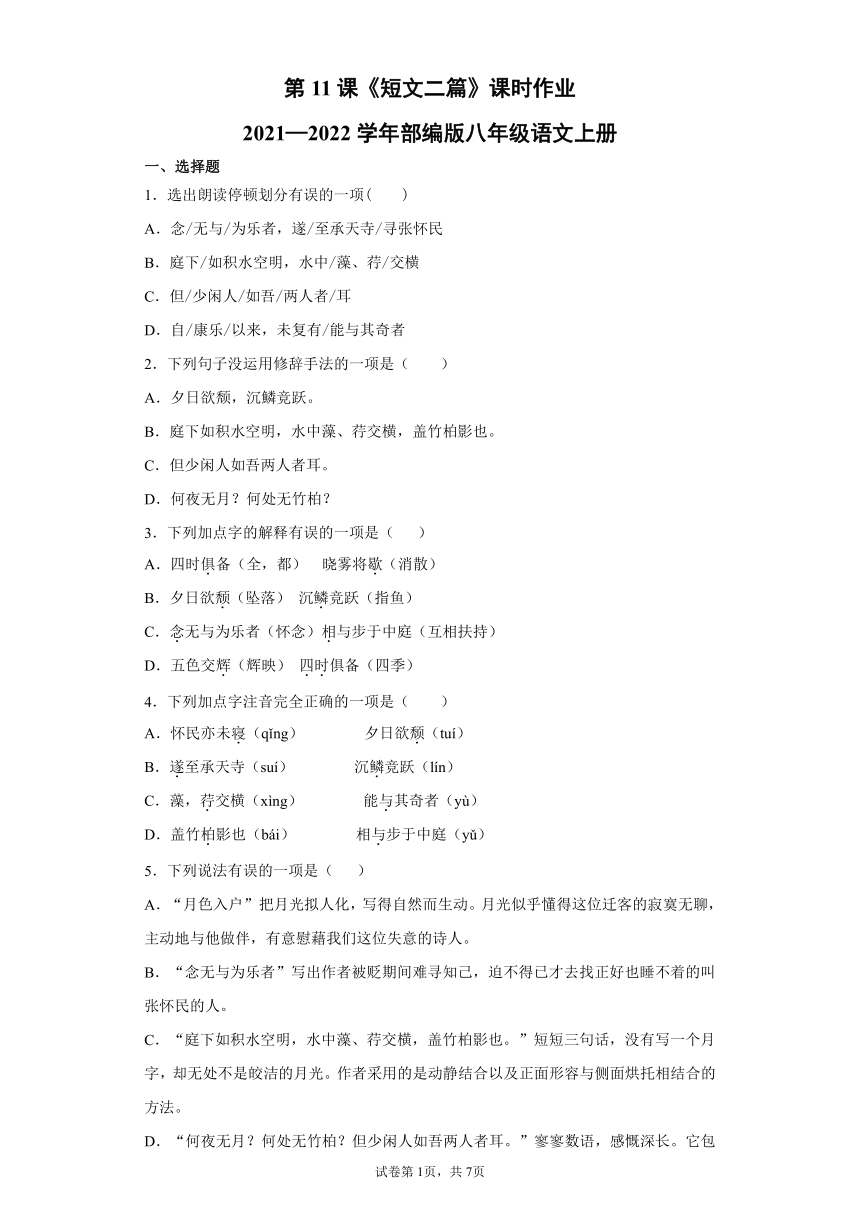

八年级语文上册第11课《短文二篇》课时作业(含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级语文上册第11课《短文二篇》课时作业(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 28.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-08 17:59:23 | ||

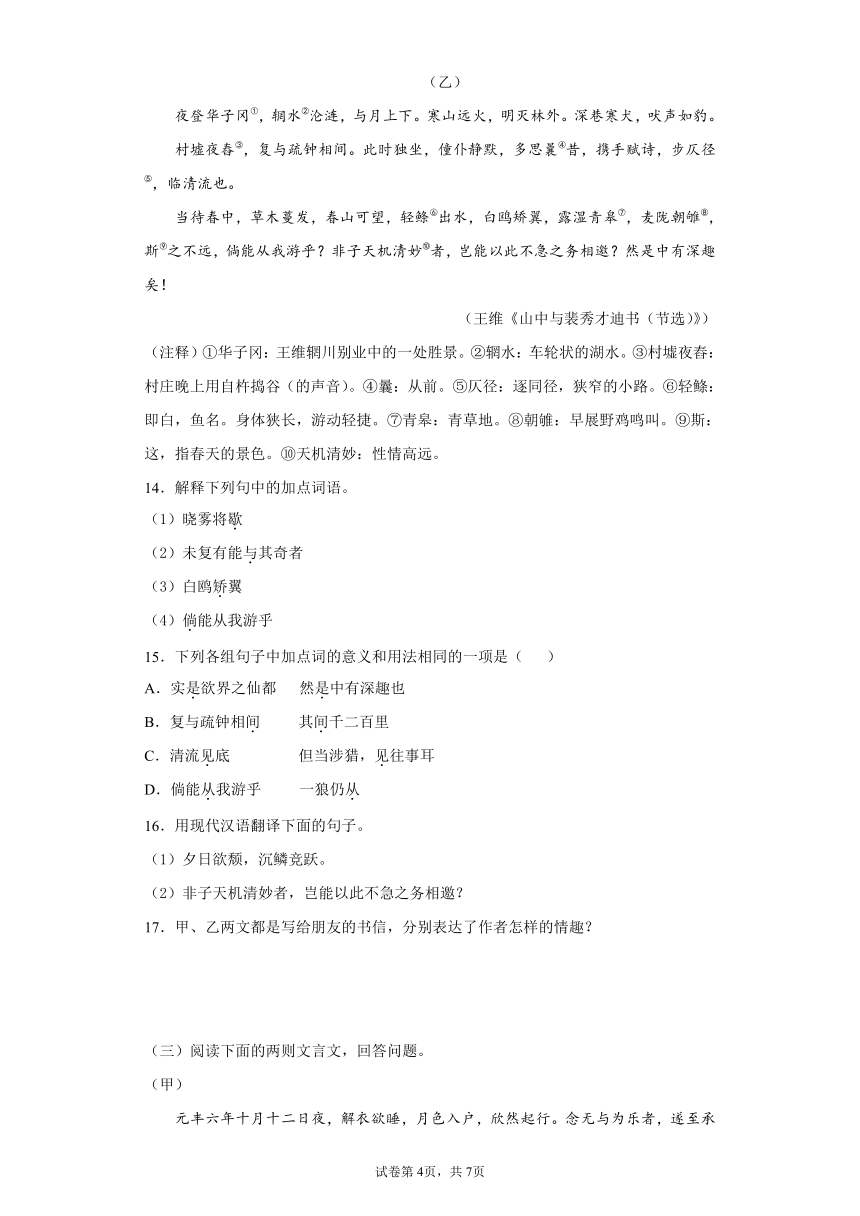

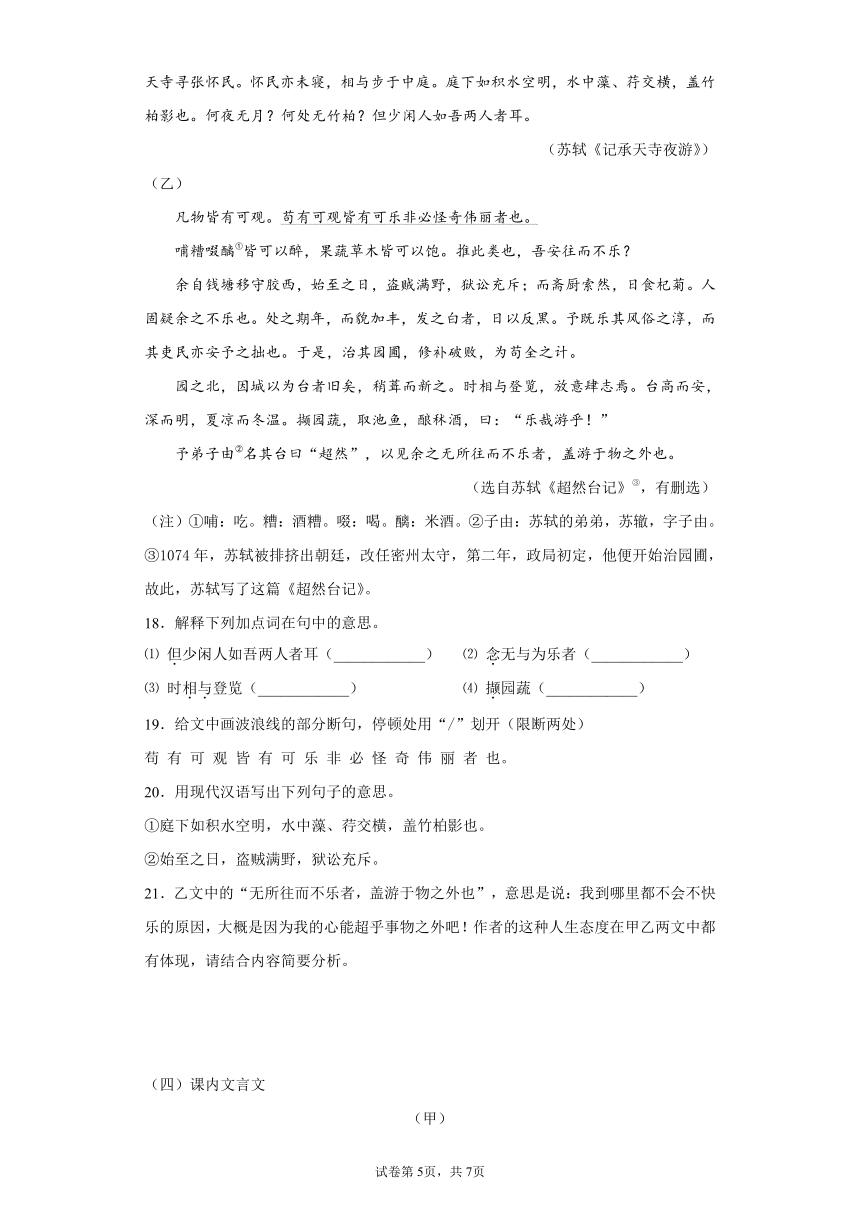

图片预览

文档简介

第11课《短文二篇》课时作业

2021—2022学年部编版八年级语文上册

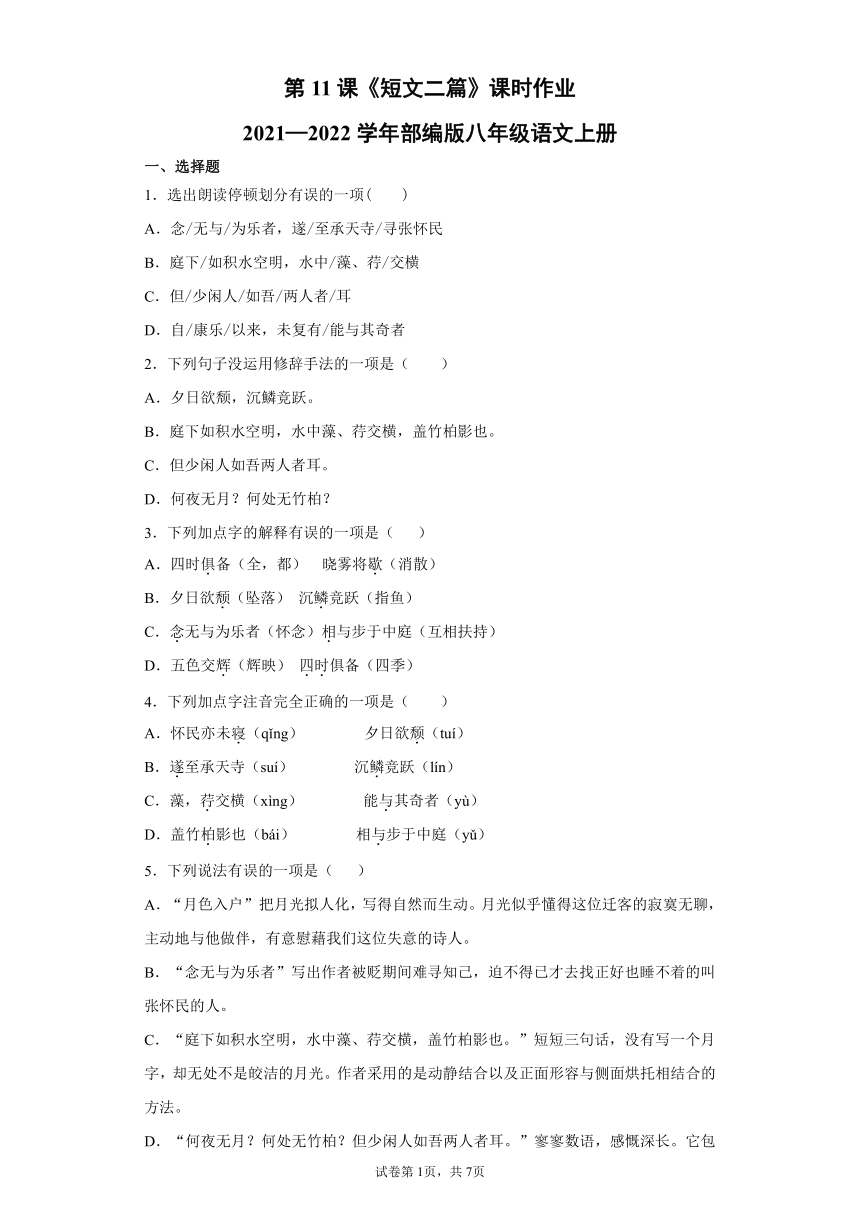

一、选择题

1.选出朗读停顿划分有误的一项( )

A.念/无与/为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民

B.庭下/如积水空明,水中/藻、荇/交横

C.但/少闲人/如吾/两人者/耳

D.自/康乐/以来,未复有/能与其奇者

2.下列句子没运用修辞手法的一项是( )

A.夕日欲颓,沉鱗竞跃。

B.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

C.但少闲人如吾两人者耳。

D.何夜无月?何处无竹柏?

3.下列加点字的解释有误的一项是( )

A.四时俱备(全,都) 晓雾将歇(消散)

B.夕日欲颓(坠落) 沉鳞竞跃(指鱼)

C.念无与为乐者(怀念)相与步于中庭(互相扶持)

D.五色交辉(辉映) 四时俱备(四季)

4.下列加点字注音完全正确的一项是( )

A.怀民亦未寝(qǐng) 夕日欲颓(tuí)

B.遂至承天寺(suí) 沉鳞竞跃(lín)

C.藻,荇交横(xìng) 能与其奇者(yù)

D.盖竹柏影也(bái) 相与步于中庭(yǔ)

5.下列说法有误的一项是( )

A.“月色入户”把月光拟人化,写得自然而生动。月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊,主动地与他做伴,有意慰藉我们这位失意的诗人。

B.“念无与为乐者”写出作者被贬期间难寻知己,迫不得已才去找正好也睡不着的叫张怀民的人。

C.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”短短三句话,没有写一个月字,却无处不是皎洁的月光。作者采用的是动静结合以及正面形容与侧面烘托相结合的方法。

D.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”寥寥数语,感慨深长。它包含着作者宦海沉浮的悲凉之感和由此领悟到的人生哲理以及在痛苦中又得到某种慰藉的心情。

二、填空题

6.文学常识填空。

(1)《答谢中书书》的作者是_______,字________,自号_______,丹阳秣陵(今江苏南京)人,________(朝代)齐梁时思想家,著有________________。

(2)《记承天寺夜游》作者_____,宋代_____。散文方面,他与此同时的 ______、______合称“三苏”,均在“唐宋八大家”之列。诗词方面,他与______合称“______”,同为宋代______词派的代表。

三、情景默写

7.根据要求填空。

(1)《答谢中书书》一文意境优美,作者以自己独特的艺术感受和饱含感情的语言再现了自然景物的美丽,文中表现晨昏变化之美的句子是:_______________,_______________;_______________,_______________。

(2)《答谢中书书》一文中,作者极力描写山之高,水之净的句子是:_______________,_______________。

(3)苏轼在《记承天寺夜游》一文中处处扣住“月”字来写,其中侧面写月的句子是:_______________,_______________,_______________。

(4)《记承天寺夜游》一文中表现作者惆怅悲凉的句子是:_______________。

四、语言表达

8.在语文学习中同学们也接触到了苏轼的散文作品《记承天寺夜游》,文中描绘的澄澈月色和寄予的人生感悟给我们留下了深刻印象。有同学根据这篇文章创作了一副对联,请你依据对作者思想感情的理解,把下联补充完整。

上联:见月色欣然起行步中庭

下联:①____悠然踱走②____

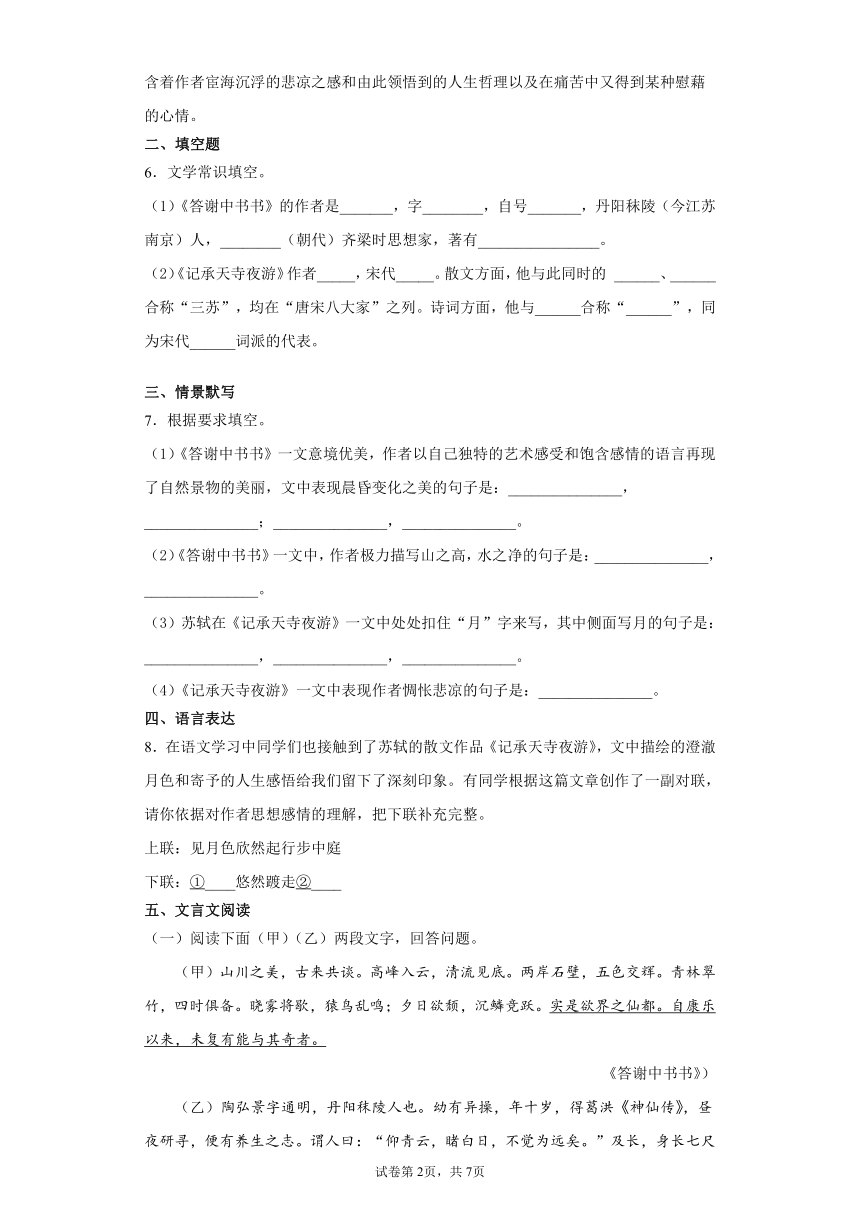

五、文言文阅读

(一)阅读下面(甲)(乙)两段文字,回答问题。

(甲)山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

《答谢中书书》)

(乙)陶弘景字通明,丹阳秣陵人也。幼有异操,年十岁,得葛洪《神仙传》,昼夜研寻,便有养生之志。谓人曰:“仰青云,睹白日,不觉为远矣。”及长,身长七尺四寸,神仪明秀,朗目疏眉,细形长耳。读书万余卷。善琴棋,工草隶。未弱冠,齐高帝作相,引为诸王侍读,除①奉朝请。虽在朱门,闭影不交外物,唯以拔阅为务。朝仪故事,多取决焉。永明十年,上表辞禄,诏许之,赐以束帛。及发,公卿于征虏亭,供帐甚盛,车马填咽②,咸云宋、齐以来,未有斯事,朝野荣之。于是止③于句容之句曲山,自号华阳隐居。始从东阳孙游岳受符图经法。遍历名山,寻访仙药。每经涧谷,必坐卧其间,吟咏盘桓,不能自已。时沈约为东阳郡守,高其志节,累④书要之,不至……天监四年,移居积金东涧。深慕张良之为人,云“古贤莫比”。后太宗临南徐州,钦其风素,召至后堂,与谈论数日而去,太宗甚敬异之。

(节选自《梁书·陶弘景传》有删改)

(注)①除:任命。②填咽:形容行人、车马拥挤。③止:居住。④累:多次。

9.请用“/”标出下面句子的停顿。(标一处)

时 沈 约 为 东 阳 郡 守

10.解释下列句中的加点字词。

①沉鳞竞跃

②与其奇者

③诏许之

④累书要之

11.把下列句子翻译成现代汉语。

①晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

②与谈论数日而去,太宗甚敬异之。

12.陶弘景一生颇具传奇色彩,阅读(乙)文说说哪些地方看出他受世人推崇。

13.阅读(甲)文划线句,说说你对它的理解,并在(乙)文中找出相关语句加以佐证。

(二)阅读下面两篇短文,完成下面小题。

(甲)

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(陶弘景《答谢中书书》)

(乙)

夜登华子冈①,辋水②沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。

村墟夜舂③,复与疏钟相间。此时独坐,僮仆静默,多思曩④昔,携手赋诗,步仄径⑤,临清流也。

当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦⑥出水,白鸥矫翼,露湿青皋⑦,麦陇朝雊⑧,斯⑨之不远,倘能从我游乎?非子天机清妙⑩者,岂能以此不急之务相邀?然是中有深趣矣!

(王维《山中与裴秀才迪书(节选)》)

(注释)①华子冈:王维辋川别业中的一处胜景。②辋水:车轮状的湖水。③村墟夜舂:村庄晚上用自杵捣谷(的声音)。④曩:从前。⑤仄径:逐同径,狭窄的小路。⑥轻鲦:即白,鱼名。身体狭长,游动轻捷。⑦青皋:青草地。⑧朝雊:早展野鸡鸣叫。⑨斯:这,指春天的景色。⑩天机清妙:性情高远。

14.解释下列句中的加点词语。

(1)晓雾将歇

(2)未复有能与其奇者

(3)白鸥矫翼

(4)倘能从我游乎

15.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.实是欲界之仙都 然是中有深趣也

B.复与疏钟相间 其间千二百里

C.清流见底 但当涉猎,见往事耳

D.倘能从我游乎 一狼仍从

16.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(2)非子天机清妙者,岂能以此不急之务相邀?

17.甲、乙两文都是写给朋友的书信,分别表达了作者怎样的情趣?

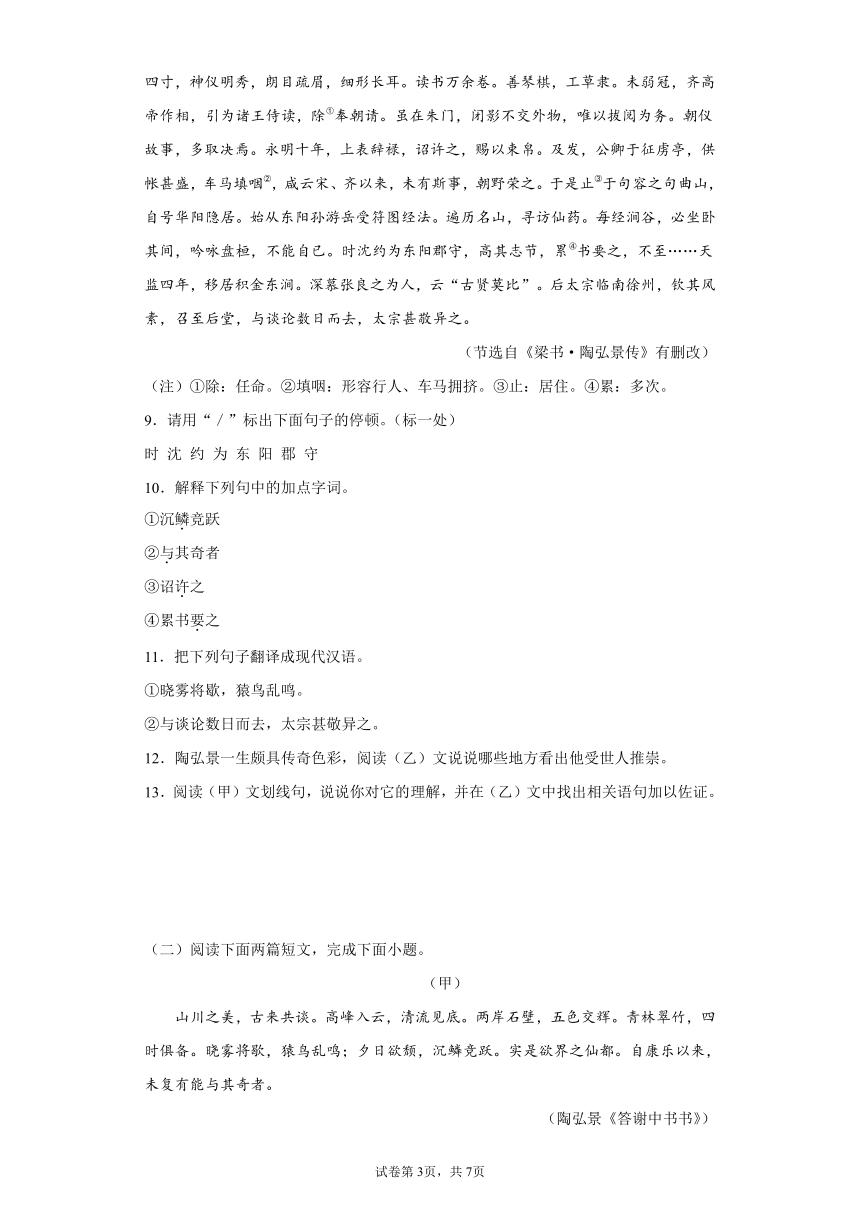

(三)阅读下面的两则文言文,回答问题。

(甲)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

(乙)

凡物皆有可观。苟有可观皆有可乐非必怪奇伟丽者也。

哺糟啜醨①皆可以醉,果蔬草木皆可以饱。推此类也,吾安往而不乐?

余自钱塘移守胶西,始至之日,盗贼满野,狱讼充斥;而斋厨索然,日食杞菊。人固疑余之不乐也。处之期年,而貌加丰,发之白者,日以反黑。予既乐其风俗之淳,而其吏民亦安予之拙也。于是,治其园圃,修补破败,为苟全之计。

园之北,因城以为台者旧矣,稍葺而新之。时相与登览,放意肆志焉。台高而安,深而明,夏凉而冬温。撷园蔬,取池鱼,酿秫酒,曰:“乐哉游乎!”

予弟子由②名其台曰“超然”,以见余之无所往而不乐者,盖游于物之外也。

(选自苏轼《超然台记》③,有删选)

(注)①哺:吃。糟:酒糟。啜:喝。醨:米酒。②子由:苏轼的弟弟,苏辙,字子由。③1074年,苏轼被排挤出朝廷,改任密州太守,第二年,政局初定,他便开始治园圃,故此,苏轼写了这篇《超然台记》。

18.解释下列加点词在句中的意思。

⑴ 但少闲人如吾两人者耳(____________) ⑵ 念无与为乐者(____________)

⑶ 时相与登览(____________) ⑷ 撷园蔬(____________)

19.给文中画波浪线的部分断句,停顿处用“/”划开(限断两处)

苟 有 可 观 皆 有 可 乐 非 必 怪 奇 伟 丽 者 也。

20.用现代汉语写出下列句子的意思。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②始至之日,盗贼满野,狱讼充斥。

21.乙文中的“无所往而不乐者,盖游于物之外也”,意思是说:我到哪里都不会不快乐的原因,大概是因为我的心能超乎事物之外吧!作者的这种人生态度在甲乙两文中都有体现,请结合内容简要分析。

(四)课内文言文

(甲)

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(乙)

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

22.(甲)文的作者陶弘景是南朝齐梁时___________家;(乙)文的作者苏轼号___________。

23.解释加点词在句中的含义。

(1)未复有能与其奇者___________ (2)念无与为乐者___________

24.《答谢中书书》中“高峰入云,清流见底”运用了哪两种观景视角?突出了景物怎样的特征?

25.《记承天寺夜游》一文中作者不写竹柏而写竹柏的影子有何妙处?

26.请结合上联及(乙)文内容对出下联。

上联:绘山绘川抒隐者意

下联:_____________________

(五)

(甲)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

苏轼《记承天寺夜游》

(乙)

王子猷居山阴①,夜大雪,眠觉,开室,命酌酒,四望皎然②。因起彷徨,咏左思《招隐诗》③,忽忆戴安道④。时戴在剡⑤,即便夜乘小船就⑥之。经宿⑦方至,造门⑧不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”

选自《世说新语·任诞》)

[注释]①山阴:今浙江绍兴。②皎然:洁白的样子。③左思《招隐诗》,表现隐居的乐趣。④戴安道:戴逵,字安道。⑤剡(shàn):县名,今浙江嵊县。⑥就:拜访、访问。⑦经宿:一整夜。⑧造门:这里是到门口的意思。

27.解释下列字词在文中的意思。

(1)欣然起行(_______________) (2)造门不前而返(_______________)

(3)相与步于中庭(_________________)

28.用现代汉语写出“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”的意思。

29.作者发挥奇特的想象,用了两个新奇的比喻来描写月色。请你写出一句他的其它作品中关于描写“月亮或月色”的诗句或语句。

30.两段文字都写了月色、月夜,请说说它们什么异同点?

31.两段文字都是写的夜找好友,请比较他们的异同点?(可从目的、原因、结果、情感、性格等方面考虑)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.C

2.C

3.C

4.C

5.B

6.陶弘景 通明 华阳隐居 南朝 《陶隐居集》 苏轼 著名文学家 苏洵 苏辙 辛弃疾 苏辛 豪放

7.晓雾将歇 猿鸟乱鸣 夕日欲颓 沉鳞竞跃 高峰入云 清流见底 庭下如积水空明 水中藻、荇交横 盖竹柏影也 但少闲人如吾两人者耳

8.示例:赏竹柏(或赏树影、疑树影、观藻荇等) 示例:赋闲情(或寄闲情、叹人生等)

9.时/沈约为东阳郡守

10.①鱼②参与,这里是“欣赏”的意思③答应、同意、应允④同“邀”邀请

11.①清晨的薄雾将要消散,猿鸟此起彼伏地鸣叫声。

②(太宗)与他谈论好几天才离去,太宗非常敬重他,认为他很特别。

12.众人为陶弘景送行的场面宏大,深受众人爱戴。(及发,公卿于征房亭,供帐甚盛,车马填咽,咸云宋、齐以来,未有斯事,朝野荣之。)

沈约敬仰他的志向气节,多次写信邀请他, (时沈约为东阳郡守,高其志节,累书要之,);

太宗钦佩他的高风清名,召他到后堂,谈论好几天才离去,太宗非常敬重他,认为他很特别。(太宗临南徐州,钦其风素,召至后堂,与谈论数日而去,太宗甚敬异之。)

13.沉醉山水的愉悦之情,乐在林泉的情趣(归隐林泉的志趣)与古今知音共赏美景的闲适自得。

每经涧谷,必坐卧其间,吟咏盘桓,不能已已。

14.(1)消散(2)欣赏、领悟(3)举、张开(4)假使,如果

15.D

16.(1)夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跃出水面。

(2)如果你不是这样天性清新高雅的人,我哪能用这不打紧的事务(游山玩水的闲事)相邀呢?

17.示例:甲文和朋友分享对山川之美的热爱和隐逸情怀,乙文邀请朋友来山中同游,委婉希望他淡泊名利,回归自然。

18. 只是 考虑,想到 共同,一起 摘下,取下

19.苟有可观/皆有可乐/非必怪奇伟丽者也

20.①庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有水藻、荇菜纵横交错,大概是竹子和柏树的影子吧。②刚到之时,盗贼到处都有,案件也多不胜数。

21.两文都写于作者被贬之后,甲文中对月夜景色的美妙描绘,乙文中说到,任何事都有可观赏的地方,如有可观赏的地方,那么都可使人快乐。都表现了作者旷达乐观的人生态度。

22. 思想 东坡居士

23. (1)参与,这里有“欣赏”“领悟”的意思 (2)和,同

24.视角围绕“仰观和俯察或从高到低”答出即可;景物特点围绕“山高峻,水清澈”回答即可。

25.妙处围绕“写竹柏的影子侧面衬托,突出了月色的空明,使庭中景物浑然一体,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界”回答即可。

26.示例:写(描、咏)竹写(描、咏)柏表闲人情

27. 愉快地,高兴地 不进去,而回家了 共同,一起

28.月色洒满庭院,如同积水充满院落,清澈透明,水中各种水草交叉错杂,原来是竹子、柏树的影子。

29.明月几时有,……;月有阴晴圆缺,……;转朱阁,低绮户,照无眠;……千里共婵娟。

30.两段文字都写出了月光的皎洁。(A)段既运用了比喻进行正面描写,又借助竹柏的影子侧面表现月光的明亮。(B)段则只是粗略的描写。

31.两段文字都表现了他们那旷达的胸襟,都是触景而想找自己好友;目的和起因不同:A段文字为了找好友一起游玩,找同乐者,最终找到了;B段文字注重找的过程,是想念好友,最终没见到。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

2021—2022学年部编版八年级语文上册

一、选择题

1.选出朗读停顿划分有误的一项( )

A.念/无与/为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民

B.庭下/如积水空明,水中/藻、荇/交横

C.但/少闲人/如吾/两人者/耳

D.自/康乐/以来,未复有/能与其奇者

2.下列句子没运用修辞手法的一项是( )

A.夕日欲颓,沉鱗竞跃。

B.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

C.但少闲人如吾两人者耳。

D.何夜无月?何处无竹柏?

3.下列加点字的解释有误的一项是( )

A.四时俱备(全,都) 晓雾将歇(消散)

B.夕日欲颓(坠落) 沉鳞竞跃(指鱼)

C.念无与为乐者(怀念)相与步于中庭(互相扶持)

D.五色交辉(辉映) 四时俱备(四季)

4.下列加点字注音完全正确的一项是( )

A.怀民亦未寝(qǐng) 夕日欲颓(tuí)

B.遂至承天寺(suí) 沉鳞竞跃(lín)

C.藻,荇交横(xìng) 能与其奇者(yù)

D.盖竹柏影也(bái) 相与步于中庭(yǔ)

5.下列说法有误的一项是( )

A.“月色入户”把月光拟人化,写得自然而生动。月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊,主动地与他做伴,有意慰藉我们这位失意的诗人。

B.“念无与为乐者”写出作者被贬期间难寻知己,迫不得已才去找正好也睡不着的叫张怀民的人。

C.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”短短三句话,没有写一个月字,却无处不是皎洁的月光。作者采用的是动静结合以及正面形容与侧面烘托相结合的方法。

D.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”寥寥数语,感慨深长。它包含着作者宦海沉浮的悲凉之感和由此领悟到的人生哲理以及在痛苦中又得到某种慰藉的心情。

二、填空题

6.文学常识填空。

(1)《答谢中书书》的作者是_______,字________,自号_______,丹阳秣陵(今江苏南京)人,________(朝代)齐梁时思想家,著有________________。

(2)《记承天寺夜游》作者_____,宋代_____。散文方面,他与此同时的 ______、______合称“三苏”,均在“唐宋八大家”之列。诗词方面,他与______合称“______”,同为宋代______词派的代表。

三、情景默写

7.根据要求填空。

(1)《答谢中书书》一文意境优美,作者以自己独特的艺术感受和饱含感情的语言再现了自然景物的美丽,文中表现晨昏变化之美的句子是:_______________,_______________;_______________,_______________。

(2)《答谢中书书》一文中,作者极力描写山之高,水之净的句子是:_______________,_______________。

(3)苏轼在《记承天寺夜游》一文中处处扣住“月”字来写,其中侧面写月的句子是:_______________,_______________,_______________。

(4)《记承天寺夜游》一文中表现作者惆怅悲凉的句子是:_______________。

四、语言表达

8.在语文学习中同学们也接触到了苏轼的散文作品《记承天寺夜游》,文中描绘的澄澈月色和寄予的人生感悟给我们留下了深刻印象。有同学根据这篇文章创作了一副对联,请你依据对作者思想感情的理解,把下联补充完整。

上联:见月色欣然起行步中庭

下联:①____悠然踱走②____

五、文言文阅读

(一)阅读下面(甲)(乙)两段文字,回答问题。

(甲)山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

《答谢中书书》)

(乙)陶弘景字通明,丹阳秣陵人也。幼有异操,年十岁,得葛洪《神仙传》,昼夜研寻,便有养生之志。谓人曰:“仰青云,睹白日,不觉为远矣。”及长,身长七尺四寸,神仪明秀,朗目疏眉,细形长耳。读书万余卷。善琴棋,工草隶。未弱冠,齐高帝作相,引为诸王侍读,除①奉朝请。虽在朱门,闭影不交外物,唯以拔阅为务。朝仪故事,多取决焉。永明十年,上表辞禄,诏许之,赐以束帛。及发,公卿于征虏亭,供帐甚盛,车马填咽②,咸云宋、齐以来,未有斯事,朝野荣之。于是止③于句容之句曲山,自号华阳隐居。始从东阳孙游岳受符图经法。遍历名山,寻访仙药。每经涧谷,必坐卧其间,吟咏盘桓,不能自已。时沈约为东阳郡守,高其志节,累④书要之,不至……天监四年,移居积金东涧。深慕张良之为人,云“古贤莫比”。后太宗临南徐州,钦其风素,召至后堂,与谈论数日而去,太宗甚敬异之。

(节选自《梁书·陶弘景传》有删改)

(注)①除:任命。②填咽:形容行人、车马拥挤。③止:居住。④累:多次。

9.请用“/”标出下面句子的停顿。(标一处)

时 沈 约 为 东 阳 郡 守

10.解释下列句中的加点字词。

①沉鳞竞跃

②与其奇者

③诏许之

④累书要之

11.把下列句子翻译成现代汉语。

①晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

②与谈论数日而去,太宗甚敬异之。

12.陶弘景一生颇具传奇色彩,阅读(乙)文说说哪些地方看出他受世人推崇。

13.阅读(甲)文划线句,说说你对它的理解,并在(乙)文中找出相关语句加以佐证。

(二)阅读下面两篇短文,完成下面小题。

(甲)

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(陶弘景《答谢中书书》)

(乙)

夜登华子冈①,辋水②沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。

村墟夜舂③,复与疏钟相间。此时独坐,僮仆静默,多思曩④昔,携手赋诗,步仄径⑤,临清流也。

当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦⑥出水,白鸥矫翼,露湿青皋⑦,麦陇朝雊⑧,斯⑨之不远,倘能从我游乎?非子天机清妙⑩者,岂能以此不急之务相邀?然是中有深趣矣!

(王维《山中与裴秀才迪书(节选)》)

(注释)①华子冈:王维辋川别业中的一处胜景。②辋水:车轮状的湖水。③村墟夜舂:村庄晚上用自杵捣谷(的声音)。④曩:从前。⑤仄径:逐同径,狭窄的小路。⑥轻鲦:即白,鱼名。身体狭长,游动轻捷。⑦青皋:青草地。⑧朝雊:早展野鸡鸣叫。⑨斯:这,指春天的景色。⑩天机清妙:性情高远。

14.解释下列句中的加点词语。

(1)晓雾将歇

(2)未复有能与其奇者

(3)白鸥矫翼

(4)倘能从我游乎

15.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.实是欲界之仙都 然是中有深趣也

B.复与疏钟相间 其间千二百里

C.清流见底 但当涉猎,见往事耳

D.倘能从我游乎 一狼仍从

16.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(2)非子天机清妙者,岂能以此不急之务相邀?

17.甲、乙两文都是写给朋友的书信,分别表达了作者怎样的情趣?

(三)阅读下面的两则文言文,回答问题。

(甲)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

(乙)

凡物皆有可观。苟有可观皆有可乐非必怪奇伟丽者也。

哺糟啜醨①皆可以醉,果蔬草木皆可以饱。推此类也,吾安往而不乐?

余自钱塘移守胶西,始至之日,盗贼满野,狱讼充斥;而斋厨索然,日食杞菊。人固疑余之不乐也。处之期年,而貌加丰,发之白者,日以反黑。予既乐其风俗之淳,而其吏民亦安予之拙也。于是,治其园圃,修补破败,为苟全之计。

园之北,因城以为台者旧矣,稍葺而新之。时相与登览,放意肆志焉。台高而安,深而明,夏凉而冬温。撷园蔬,取池鱼,酿秫酒,曰:“乐哉游乎!”

予弟子由②名其台曰“超然”,以见余之无所往而不乐者,盖游于物之外也。

(选自苏轼《超然台记》③,有删选)

(注)①哺:吃。糟:酒糟。啜:喝。醨:米酒。②子由:苏轼的弟弟,苏辙,字子由。③1074年,苏轼被排挤出朝廷,改任密州太守,第二年,政局初定,他便开始治园圃,故此,苏轼写了这篇《超然台记》。

18.解释下列加点词在句中的意思。

⑴ 但少闲人如吾两人者耳(____________) ⑵ 念无与为乐者(____________)

⑶ 时相与登览(____________) ⑷ 撷园蔬(____________)

19.给文中画波浪线的部分断句,停顿处用“/”划开(限断两处)

苟 有 可 观 皆 有 可 乐 非 必 怪 奇 伟 丽 者 也。

20.用现代汉语写出下列句子的意思。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②始至之日,盗贼满野,狱讼充斥。

21.乙文中的“无所往而不乐者,盖游于物之外也”,意思是说:我到哪里都不会不快乐的原因,大概是因为我的心能超乎事物之外吧!作者的这种人生态度在甲乙两文中都有体现,请结合内容简要分析。

(四)课内文言文

(甲)

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(乙)

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

22.(甲)文的作者陶弘景是南朝齐梁时___________家;(乙)文的作者苏轼号___________。

23.解释加点词在句中的含义。

(1)未复有能与其奇者___________ (2)念无与为乐者___________

24.《答谢中书书》中“高峰入云,清流见底”运用了哪两种观景视角?突出了景物怎样的特征?

25.《记承天寺夜游》一文中作者不写竹柏而写竹柏的影子有何妙处?

26.请结合上联及(乙)文内容对出下联。

上联:绘山绘川抒隐者意

下联:_____________________

(五)

(甲)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

苏轼《记承天寺夜游》

(乙)

王子猷居山阴①,夜大雪,眠觉,开室,命酌酒,四望皎然②。因起彷徨,咏左思《招隐诗》③,忽忆戴安道④。时戴在剡⑤,即便夜乘小船就⑥之。经宿⑦方至,造门⑧不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”

选自《世说新语·任诞》)

[注释]①山阴:今浙江绍兴。②皎然:洁白的样子。③左思《招隐诗》,表现隐居的乐趣。④戴安道:戴逵,字安道。⑤剡(shàn):县名,今浙江嵊县。⑥就:拜访、访问。⑦经宿:一整夜。⑧造门:这里是到门口的意思。

27.解释下列字词在文中的意思。

(1)欣然起行(_______________) (2)造门不前而返(_______________)

(3)相与步于中庭(_________________)

28.用现代汉语写出“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”的意思。

29.作者发挥奇特的想象,用了两个新奇的比喻来描写月色。请你写出一句他的其它作品中关于描写“月亮或月色”的诗句或语句。

30.两段文字都写了月色、月夜,请说说它们什么异同点?

31.两段文字都是写的夜找好友,请比较他们的异同点?(可从目的、原因、结果、情感、性格等方面考虑)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.C

2.C

3.C

4.C

5.B

6.陶弘景 通明 华阳隐居 南朝 《陶隐居集》 苏轼 著名文学家 苏洵 苏辙 辛弃疾 苏辛 豪放

7.晓雾将歇 猿鸟乱鸣 夕日欲颓 沉鳞竞跃 高峰入云 清流见底 庭下如积水空明 水中藻、荇交横 盖竹柏影也 但少闲人如吾两人者耳

8.示例:赏竹柏(或赏树影、疑树影、观藻荇等) 示例:赋闲情(或寄闲情、叹人生等)

9.时/沈约为东阳郡守

10.①鱼②参与,这里是“欣赏”的意思③答应、同意、应允④同“邀”邀请

11.①清晨的薄雾将要消散,猿鸟此起彼伏地鸣叫声。

②(太宗)与他谈论好几天才离去,太宗非常敬重他,认为他很特别。

12.众人为陶弘景送行的场面宏大,深受众人爱戴。(及发,公卿于征房亭,供帐甚盛,车马填咽,咸云宋、齐以来,未有斯事,朝野荣之。)

沈约敬仰他的志向气节,多次写信邀请他, (时沈约为东阳郡守,高其志节,累书要之,);

太宗钦佩他的高风清名,召他到后堂,谈论好几天才离去,太宗非常敬重他,认为他很特别。(太宗临南徐州,钦其风素,召至后堂,与谈论数日而去,太宗甚敬异之。)

13.沉醉山水的愉悦之情,乐在林泉的情趣(归隐林泉的志趣)与古今知音共赏美景的闲适自得。

每经涧谷,必坐卧其间,吟咏盘桓,不能已已。

14.(1)消散(2)欣赏、领悟(3)举、张开(4)假使,如果

15.D

16.(1)夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跃出水面。

(2)如果你不是这样天性清新高雅的人,我哪能用这不打紧的事务(游山玩水的闲事)相邀呢?

17.示例:甲文和朋友分享对山川之美的热爱和隐逸情怀,乙文邀请朋友来山中同游,委婉希望他淡泊名利,回归自然。

18. 只是 考虑,想到 共同,一起 摘下,取下

19.苟有可观/皆有可乐/非必怪奇伟丽者也

20.①庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有水藻、荇菜纵横交错,大概是竹子和柏树的影子吧。②刚到之时,盗贼到处都有,案件也多不胜数。

21.两文都写于作者被贬之后,甲文中对月夜景色的美妙描绘,乙文中说到,任何事都有可观赏的地方,如有可观赏的地方,那么都可使人快乐。都表现了作者旷达乐观的人生态度。

22. 思想 东坡居士

23. (1)参与,这里有“欣赏”“领悟”的意思 (2)和,同

24.视角围绕“仰观和俯察或从高到低”答出即可;景物特点围绕“山高峻,水清澈”回答即可。

25.妙处围绕“写竹柏的影子侧面衬托,突出了月色的空明,使庭中景物浑然一体,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界”回答即可。

26.示例:写(描、咏)竹写(描、咏)柏表闲人情

27. 愉快地,高兴地 不进去,而回家了 共同,一起

28.月色洒满庭院,如同积水充满院落,清澈透明,水中各种水草交叉错杂,原来是竹子、柏树的影子。

29.明月几时有,……;月有阴晴圆缺,……;转朱阁,低绮户,照无眠;……千里共婵娟。

30.两段文字都写出了月光的皎洁。(A)段既运用了比喻进行正面描写,又借助竹柏的影子侧面表现月光的明亮。(B)段则只是粗略的描写。

31.两段文字都表现了他们那旷达的胸襟,都是触景而想找自己好友;目的和起因不同:A段文字为了找好友一起游玩,找同乐者,最终找到了;B段文字注重找的过程,是想念好友,最终没见到。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读