第2章 第3节 2 化学反应为人类提供能量

文档属性

| 名称 | 第2章 第3节 2 化学反应为人类提供能量 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 382.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2012-09-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

2

化学反应为人类提供能量

1.化学反应中能量变化的原因

物质发生化学反应的实质是旧化学键断裂、新化学键形成;

当形成新化学键所释放的能量大于破坏旧化学键所吸收的能量

时,化学反应会释放能量。正因为如此,人们可以利用化学反

应将存储在物质内部的化学能转化为热能、电能等,从而使化

学能成为人类生产、生活所需能量的主要来源之一。

2.化学能转化为热能

P50 交流·研讨:①“即热饭盒”涉及的反应原理:______

________________________________。

②写出铝热反应的化学方程式并指出氧化剂和还原剂:

___________________________、Fe2O3 是氧化剂、Al 是还原剂。

热能

以上反应过程都是化学能转化为______。

Mg+2H2O===Mg(OH)2+H2↑

铁路工人经常利用铝热剂来焊接钢轨,你能解释其中的原

因吗?

答案:铝热剂的成分是铁的氧化物和铝粉的混合物。高温

下发生剧烈反应,放出大量的热,生成的铁熔化后流入钢轨缝

隙,这样就将两块断裂的钢轨焊接在了一起。

原电池

将化学能转化为电能的装置称为_______。

3.化学能转化为电能

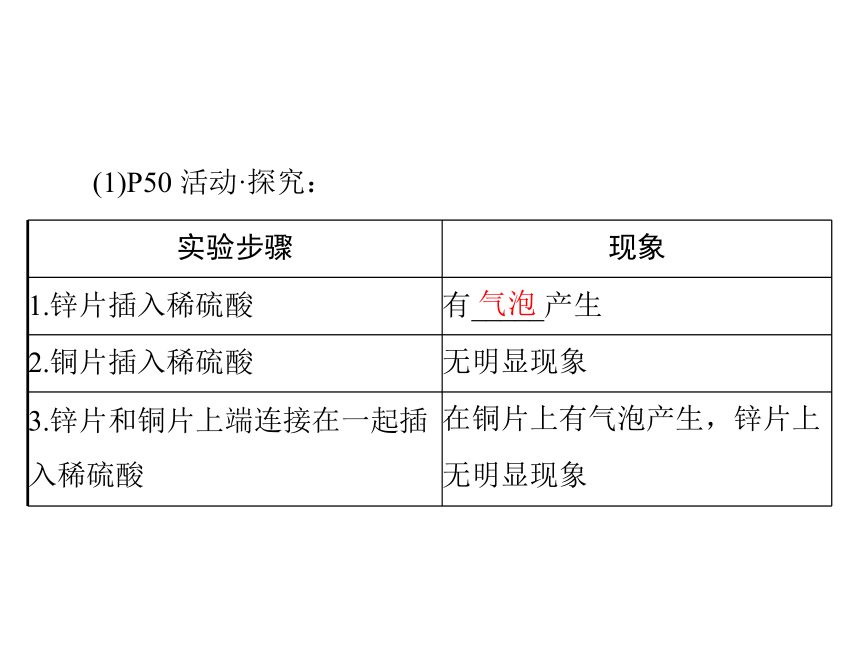

实验步骤 现象

1.锌片插入稀硫酸 有_____产生

2.铜片插入稀硫酸 无明显现象

3.锌片和铜片上端连接在一起插

入稀硫酸 在铜片上有气泡产生,锌片上

无明显现象

(1)P50 活动·探究:

气泡

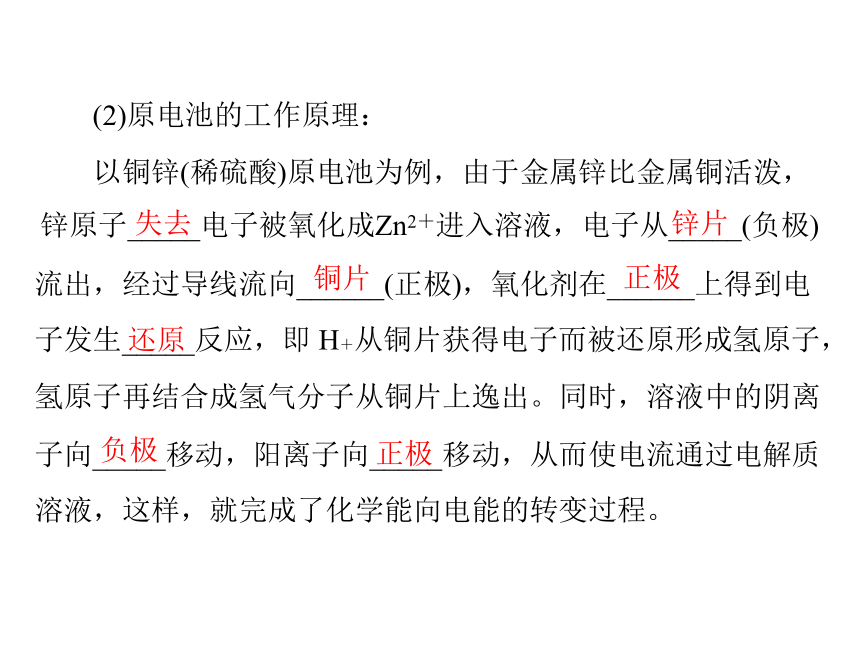

(2)原电池的工作原理:

以铜锌(稀硫酸)原电池为例,由于金属锌比金属铜活泼,

流出,经过导线流向______(正极),氧化剂在______上得到电

子发生_____反应,即 H+从铜片获得电子而被还原形成氢原子,

氢原子再结合成氢气分子从铜片上逸出。同时,溶液中的阴离

子向_____移动,阳离子向_____移动,从而使电流通过电解质

溶液,这样,就完成了化学能向电能的转变过程。

失去

锌片

铜片

正极

还原

负极

正极

锌原子_____电子被氧化成Zn2+进入溶液,电子从_____(负极)

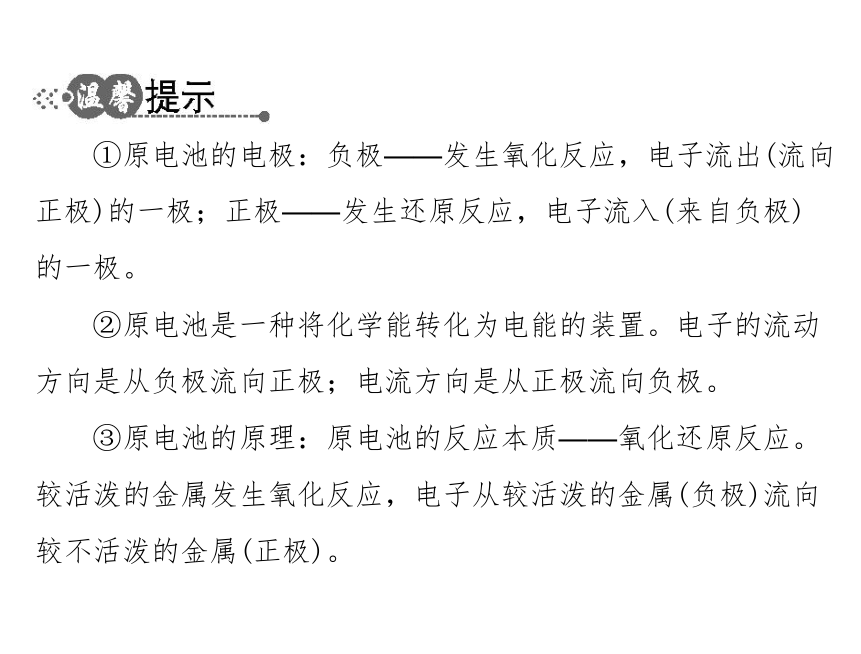

①原电池的电极:负极——发生氧化反应,电子流出(流向

正极)的一极;正极——发生还原反应,电子流入(来自负极)

的一极。

②原电池是一种将化学能转化为电能的装置。电子的流动

方向是从负极流向正极;电流方向是从正极流向负极。

③原电池的原理:原电池的反应本质——氧化还原反应。

较活泼的金属发生氧化反应,电子从较活泼的金属(负极)流向

较不活泼的金属(正极)。

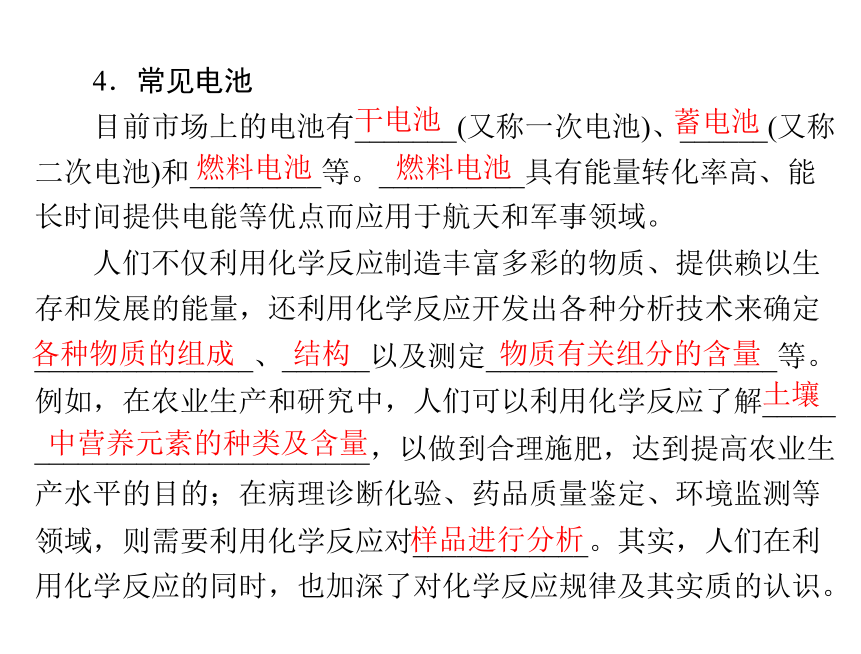

4.常见电池

目前市场上的电池有_______(又称一次电池)、______(又称

二次电池)和_________等。__________具有能量转化率高、能

长时间提供电能等优点而应用于航天和军事领域。

人们不仅利用化学反应制造丰富多彩的物质、提供赖以生

存和发展的能量,还利用化学反应开发出各种分析技术来确定

_______________、______以及测定____________________等。

例如,在农业生产和研究中,人们可以利用化学反应了解_____

_______________________,以做到合理施肥,达到提高农业生

产水平的目的;在病理诊断化验、药品质量鉴定、环境监测等

领域,则需要利用化学反应对____________。其实,人们在利

用化学反应的同时,也加深了对化学反应规律及其实质的认识。

干电池

燃料电池

燃料电池

蓄电池

各种物质的组成

结构

物质有关组分的含量

样品进行分析

中营养元素的种类及含量

土壤

1.组成原电池的条件

(1)两种活动性不同的金属(或一种是非金属导体)作电极。

(2)电极材料均插入电解质溶液中。

(3)两极相连形成闭合电路。

(4)能自发进行氧化还原反应。

2.原电池正负极判定方法

(1)依据原电池两极材料:一般说来,相对活泼的金属作负

极(K、Ca、Na 太活泼,不能作电极);相对不活泼的金属或导

电的非金属作正极。

该结论具有一定的局限性,例如镁、铝和 NaOH 溶液构成

的原电池,相对不活泼的金属铝作负极,而较活泼的金属镁作

正极。原因是镁与 NaOH 溶液不反应,而铝则反应。

(2)根据电流方向或电子流向:电流(外电路)由正极流向负

极;电子则由负极经外电路流向原电池的正极。

(3)根据内电路离子迁移方向:阳离子移向原电池的正极,

阴离子移向原电池的负极。

(4)根据原电池中反应类型:

正极:得到电子,发生还原反应,现象是金属的析出或 H2

的放出;负极:失去电子,发生氧化反应,现象是电极本身的

消耗,质量减小。

3.原电池原理的应用

(1)加快氧化还原反应的速率

①实验室用粗锌和稀盐酸或稀硫酸反应制 H2,加快反应速

率;

②用纯锌和稀盐酸或稀硫酸反应制 H2 ,可加入少量的

CuSO4 溶液以加快反应速率。

(2)比较金属的活动性强弱

在原电池中,一般活动性强的金属为负极,活动性弱的金

属为正极。如有两种金属 A 和 B,用导线连接后插入稀硫酸中,

观察到 A 极溶解,B 极上有气泡产生,由原电池原理可知,金

属活泼性为 A>B。

(3)制造多种化学电源,如干电池、蓄电池、燃料电池等。

实用电池一般应具有以下特点:能产生稳定而具有较高电压的

电流;安全、耐用且便于携带;便于回收处理,不污染环境或

对环境产生的影响较小。

B

例 1.(2011 广东中山检测)下列各装置能组成原电池的( )。

解析:A 中两个电极都是Zn,活泼性相同,无法形成原电

池;B 中满足原电池的形成条件,可形成原电池;C 中酒精是

非电解质,在水溶液中不存在自由移动的离子,也不能形成原

电池;D 中没有形成闭合回路,也不能形成原电池。

例 2.下列有关原电池的叙述正确的是(

)。

C

A.把电能转变为化学能,使溶液发生氧化还原反应

B.电子从活泼金属流向不活泼金属,不活泼金属为负极

C.外电路中电子从负极流向正极

D.正极发生氧化反应

解析:原电池是化学能转化为电能的装置,故 A 错误。原

电池中活泼金属作负极,失电子,电子沿导线流向正极;负极

发生氧化反应,正极发生还原反应,故 B、D 错误,C 正确。

原电池工作时,电子经导线从负极流入正极,电解质溶液

中的阴离子向负极移动,阳离子向正极移动。

例 3.将金属 A 和金属 B 分别放入稀硫酸中有氢气生成。若

将金属 A 和金属 B 相连后投入稀硫酸中发现 A 被腐蚀,B 未被

腐蚀,关于 A、B 的叙述正确的是(

)。

D

A.金属活动性 A<B

B.还原性 B>A

C.在后者装置中金属 A 发生还原反应,金属 B 发生氧化

反应

D.金属 B 的表面有明显气泡产生,金属 A 表面无明显现象

性强,还原性A强于B,故A、B、C错误;原电池中,H+在正

解析:金属 A 和金属 B 相连投入稀硫酸中,形成原电池,A

被腐蚀说明 A 失去电子,被氧化,作负极,则 A 比 B 的金属活动

极 B 上得到电子,生成 H2,B 的表面有明显气泡产生,A 的表面

无明显现象,故 D 正确。

1.由铝、铁、铜、银和硝酸银溶液,可以组成原电池的总

数为(

)。

D

A.3 种

C.5 种

B.4 种

D.6 种

2.(2011 广东潮州检测)有 A、B、C、D 四块金属片,进行

如下实验:①A、B 用导线相连后,同时浸入稀硫酸中,A 极为

负极;②C、D 用导线相连后,同时浸入稀硫酸中,电流由 D→

导线→C;③B、C 相连后,同时浸入稀硫酸中,C 极产生大量

气泡;④B、D 相连后,同时浸入稀硫酸中,D 极产生大量气泡。

据此,判断四种金属的活动性顺序是(

)。

A

A.A>B>C>D

C.C>A>B>D

B.A>C>D>B

D.B>D>C>A

解析:A、B 形成原电池,A 为负极,活动性:A>B;C、

D 形成原电池,电流由D→导线→C,活动性:C>D;B、C形

成原电池,C极产生大量气泡,活动性:B>C,综上可知活动

性:A>B>C>D。

3.如右图所示的装置,在盛有水的烧杯中,铁圈和银圈的

连接处吊着一根绝缘的细丝,使之平衡。小心地从烧杯中央滴

入 CuSO4 溶液。

(1)片刻后可观察到的现象是(指悬吊的金属圈)_____。

A.铁圈和银圈左右摇摆不定

B.保持平衡状态不变

C.铁圈向下倾斜

D.银圈向下倾斜

(2)产生上述现象的原因是__________________________

____________________________________。

答案:(1)D

(2)铁圈和银圈组成了原电池,铁圈发生氧化

反应,质量减少,而银圈上有铜析出,质量增加

解析:根据铜锌原电池的工作原理可以判断该装置组成了原电池,其中铁作负极,发生的电极反应为Fe-2e-===Fe2+;Ag作正极,发生的电极反应为Cu2++2e-===Cu;因而产生的现象为铁圈向上倾斜而银圈向下倾斜。

内容特点

本节教材首先以氯气的实验室制法为例,让学生体会怎样

利用化学反应来制备新物质的一般思路,并总结已学过的常见

物质的制备方法,其次承接本章第一节中化学反应中能量变化

问题,以“化学能如何转变成电能”为例解释了“为什么说化

学反应为人类提供了能源”,并说明了化学反应在能源开发和

利用方面的作用。

作为化学必修模块中元素化合物知识和基本概念、基本理

论的最后一节,本节承担着对前面知识的回顾、总结,以及深

化和提升学生对化学研究的应用价值的认识的双重任务。

本节的知识框架为:

教学指要

本节教材从制备新物质和提供能量这两个方面对化学反应

的价值进行概括、整合,从而体现了化学对提高人类生活质量

和促进社会发展的重要作用。

“利用化学反应制备新物质”这一主题以“氯气的制取”

为中心引导学生回忆实验室制备氢气、二氧化碳、氨气时所用

的制取装置和收集方法;归纳出如何根据原料状态、反应条件

选择气体发生装置;如何根据气体的性质确定收集方法及是否

需要尾气吸收装置等。

“化学反应为人类提供能源”可引导学生探讨“如何实现

化学能与其他能量形式的转化”,充分利用“交流·研讨”的内

容,使学生认识化学能与热能、电能等之间的转化,培养学生

的思维能力和应用能力。

2

化学反应为人类提供能量

1.化学反应中能量变化的原因

物质发生化学反应的实质是旧化学键断裂、新化学键形成;

当形成新化学键所释放的能量大于破坏旧化学键所吸收的能量

时,化学反应会释放能量。正因为如此,人们可以利用化学反

应将存储在物质内部的化学能转化为热能、电能等,从而使化

学能成为人类生产、生活所需能量的主要来源之一。

2.化学能转化为热能

P50 交流·研讨:①“即热饭盒”涉及的反应原理:______

________________________________。

②写出铝热反应的化学方程式并指出氧化剂和还原剂:

___________________________、Fe2O3 是氧化剂、Al 是还原剂。

热能

以上反应过程都是化学能转化为______。

Mg+2H2O===Mg(OH)2+H2↑

铁路工人经常利用铝热剂来焊接钢轨,你能解释其中的原

因吗?

答案:铝热剂的成分是铁的氧化物和铝粉的混合物。高温

下发生剧烈反应,放出大量的热,生成的铁熔化后流入钢轨缝

隙,这样就将两块断裂的钢轨焊接在了一起。

原电池

将化学能转化为电能的装置称为_______。

3.化学能转化为电能

实验步骤 现象

1.锌片插入稀硫酸 有_____产生

2.铜片插入稀硫酸 无明显现象

3.锌片和铜片上端连接在一起插

入稀硫酸 在铜片上有气泡产生,锌片上

无明显现象

(1)P50 活动·探究:

气泡

(2)原电池的工作原理:

以铜锌(稀硫酸)原电池为例,由于金属锌比金属铜活泼,

流出,经过导线流向______(正极),氧化剂在______上得到电

子发生_____反应,即 H+从铜片获得电子而被还原形成氢原子,

氢原子再结合成氢气分子从铜片上逸出。同时,溶液中的阴离

子向_____移动,阳离子向_____移动,从而使电流通过电解质

溶液,这样,就完成了化学能向电能的转变过程。

失去

锌片

铜片

正极

还原

负极

正极

锌原子_____电子被氧化成Zn2+进入溶液,电子从_____(负极)

①原电池的电极:负极——发生氧化反应,电子流出(流向

正极)的一极;正极——发生还原反应,电子流入(来自负极)

的一极。

②原电池是一种将化学能转化为电能的装置。电子的流动

方向是从负极流向正极;电流方向是从正极流向负极。

③原电池的原理:原电池的反应本质——氧化还原反应。

较活泼的金属发生氧化反应,电子从较活泼的金属(负极)流向

较不活泼的金属(正极)。

4.常见电池

目前市场上的电池有_______(又称一次电池)、______(又称

二次电池)和_________等。__________具有能量转化率高、能

长时间提供电能等优点而应用于航天和军事领域。

人们不仅利用化学反应制造丰富多彩的物质、提供赖以生

存和发展的能量,还利用化学反应开发出各种分析技术来确定

_______________、______以及测定____________________等。

例如,在农业生产和研究中,人们可以利用化学反应了解_____

_______________________,以做到合理施肥,达到提高农业生

产水平的目的;在病理诊断化验、药品质量鉴定、环境监测等

领域,则需要利用化学反应对____________。其实,人们在利

用化学反应的同时,也加深了对化学反应规律及其实质的认识。

干电池

燃料电池

燃料电池

蓄电池

各种物质的组成

结构

物质有关组分的含量

样品进行分析

中营养元素的种类及含量

土壤

1.组成原电池的条件

(1)两种活动性不同的金属(或一种是非金属导体)作电极。

(2)电极材料均插入电解质溶液中。

(3)两极相连形成闭合电路。

(4)能自发进行氧化还原反应。

2.原电池正负极判定方法

(1)依据原电池两极材料:一般说来,相对活泼的金属作负

极(K、Ca、Na 太活泼,不能作电极);相对不活泼的金属或导

电的非金属作正极。

该结论具有一定的局限性,例如镁、铝和 NaOH 溶液构成

的原电池,相对不活泼的金属铝作负极,而较活泼的金属镁作

正极。原因是镁与 NaOH 溶液不反应,而铝则反应。

(2)根据电流方向或电子流向:电流(外电路)由正极流向负

极;电子则由负极经外电路流向原电池的正极。

(3)根据内电路离子迁移方向:阳离子移向原电池的正极,

阴离子移向原电池的负极。

(4)根据原电池中反应类型:

正极:得到电子,发生还原反应,现象是金属的析出或 H2

的放出;负极:失去电子,发生氧化反应,现象是电极本身的

消耗,质量减小。

3.原电池原理的应用

(1)加快氧化还原反应的速率

①实验室用粗锌和稀盐酸或稀硫酸反应制 H2,加快反应速

率;

②用纯锌和稀盐酸或稀硫酸反应制 H2 ,可加入少量的

CuSO4 溶液以加快反应速率。

(2)比较金属的活动性强弱

在原电池中,一般活动性强的金属为负极,活动性弱的金

属为正极。如有两种金属 A 和 B,用导线连接后插入稀硫酸中,

观察到 A 极溶解,B 极上有气泡产生,由原电池原理可知,金

属活泼性为 A>B。

(3)制造多种化学电源,如干电池、蓄电池、燃料电池等。

实用电池一般应具有以下特点:能产生稳定而具有较高电压的

电流;安全、耐用且便于携带;便于回收处理,不污染环境或

对环境产生的影响较小。

B

例 1.(2011 广东中山检测)下列各装置能组成原电池的( )。

解析:A 中两个电极都是Zn,活泼性相同,无法形成原电

池;B 中满足原电池的形成条件,可形成原电池;C 中酒精是

非电解质,在水溶液中不存在自由移动的离子,也不能形成原

电池;D 中没有形成闭合回路,也不能形成原电池。

例 2.下列有关原电池的叙述正确的是(

)。

C

A.把电能转变为化学能,使溶液发生氧化还原反应

B.电子从活泼金属流向不活泼金属,不活泼金属为负极

C.外电路中电子从负极流向正极

D.正极发生氧化反应

解析:原电池是化学能转化为电能的装置,故 A 错误。原

电池中活泼金属作负极,失电子,电子沿导线流向正极;负极

发生氧化反应,正极发生还原反应,故 B、D 错误,C 正确。

原电池工作时,电子经导线从负极流入正极,电解质溶液

中的阴离子向负极移动,阳离子向正极移动。

例 3.将金属 A 和金属 B 分别放入稀硫酸中有氢气生成。若

将金属 A 和金属 B 相连后投入稀硫酸中发现 A 被腐蚀,B 未被

腐蚀,关于 A、B 的叙述正确的是(

)。

D

A.金属活动性 A<B

B.还原性 B>A

C.在后者装置中金属 A 发生还原反应,金属 B 发生氧化

反应

D.金属 B 的表面有明显气泡产生,金属 A 表面无明显现象

性强,还原性A强于B,故A、B、C错误;原电池中,H+在正

解析:金属 A 和金属 B 相连投入稀硫酸中,形成原电池,A

被腐蚀说明 A 失去电子,被氧化,作负极,则 A 比 B 的金属活动

极 B 上得到电子,生成 H2,B 的表面有明显气泡产生,A 的表面

无明显现象,故 D 正确。

1.由铝、铁、铜、银和硝酸银溶液,可以组成原电池的总

数为(

)。

D

A.3 种

C.5 种

B.4 种

D.6 种

2.(2011 广东潮州检测)有 A、B、C、D 四块金属片,进行

如下实验:①A、B 用导线相连后,同时浸入稀硫酸中,A 极为

负极;②C、D 用导线相连后,同时浸入稀硫酸中,电流由 D→

导线→C;③B、C 相连后,同时浸入稀硫酸中,C 极产生大量

气泡;④B、D 相连后,同时浸入稀硫酸中,D 极产生大量气泡。

据此,判断四种金属的活动性顺序是(

)。

A

A.A>B>C>D

C.C>A>B>D

B.A>C>D>B

D.B>D>C>A

解析:A、B 形成原电池,A 为负极,活动性:A>B;C、

D 形成原电池,电流由D→导线→C,活动性:C>D;B、C形

成原电池,C极产生大量气泡,活动性:B>C,综上可知活动

性:A>B>C>D。

3.如右图所示的装置,在盛有水的烧杯中,铁圈和银圈的

连接处吊着一根绝缘的细丝,使之平衡。小心地从烧杯中央滴

入 CuSO4 溶液。

(1)片刻后可观察到的现象是(指悬吊的金属圈)_____。

A.铁圈和银圈左右摇摆不定

B.保持平衡状态不变

C.铁圈向下倾斜

D.银圈向下倾斜

(2)产生上述现象的原因是__________________________

____________________________________。

答案:(1)D

(2)铁圈和银圈组成了原电池,铁圈发生氧化

反应,质量减少,而银圈上有铜析出,质量增加

解析:根据铜锌原电池的工作原理可以判断该装置组成了原电池,其中铁作负极,发生的电极反应为Fe-2e-===Fe2+;Ag作正极,发生的电极反应为Cu2++2e-===Cu;因而产生的现象为铁圈向上倾斜而银圈向下倾斜。

内容特点

本节教材首先以氯气的实验室制法为例,让学生体会怎样

利用化学反应来制备新物质的一般思路,并总结已学过的常见

物质的制备方法,其次承接本章第一节中化学反应中能量变化

问题,以“化学能如何转变成电能”为例解释了“为什么说化

学反应为人类提供了能源”,并说明了化学反应在能源开发和

利用方面的作用。

作为化学必修模块中元素化合物知识和基本概念、基本理

论的最后一节,本节承担着对前面知识的回顾、总结,以及深

化和提升学生对化学研究的应用价值的认识的双重任务。

本节的知识框架为:

教学指要

本节教材从制备新物质和提供能量这两个方面对化学反应

的价值进行概括、整合,从而体现了化学对提高人类生活质量

和促进社会发展的重要作用。

“利用化学反应制备新物质”这一主题以“氯气的制取”

为中心引导学生回忆实验室制备氢气、二氧化碳、氨气时所用

的制取装置和收集方法;归纳出如何根据原料状态、反应条件

选择气体发生装置;如何根据气体的性质确定收集方法及是否

需要尾气吸收装置等。

“化学反应为人类提供能源”可引导学生探讨“如何实现

化学能与其他能量形式的转化”,充分利用“交流·研讨”的内

容,使学生认识化学能与热能、电能等之间的转化,培养学生

的思维能力和应用能力。