第11 课《短文两篇 记承天寺夜游》课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11 课《短文两篇 记承天寺夜游》课件(20张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-14 19:57:27 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

记承天寺夜游

苏轼

学习目标

1.诵读课文,学会借助注释和工具书疏通文言语句,积累文言词语。

2.品读课文,欣赏作者笔下的月夜美景,深入理解“闲人”内涵。【重点】

3.比读课文,体会本文与《答谢中书书》不同的语言风格和审美感受。【难点】

关于苏轼

苏轼(1037-1101年),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰出文学家、书画家,与父苏洵、弟苏辙并称“三苏”。

苏轼是著名的散文家,为“唐宋八大家之一”,其文学作品标志着北宋文学创作的最高成就;

苏轼是著名诗人,他同宋代著名诗人黄庭坚并称为“苏黄”;

关于苏轼

苏轼为杰出的词人,开辟了豪放词风,他同杰出词人辛弃疾并称为“苏辛”,对后世产生了很大的影响;苏轼是著名的书法家,他同黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”;

苏轼还是著名的画家。此外,在农田水利、音乐、医药、金石、美学、烹饪等方面也都取得了重要的成就。

。

苏轼与黄州

熙宁二年苏轼还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。

元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼有关于对王安石新法的诗句,说他以诗谤新法,并将他逮捕入狱,这就是“乌台诗案”。

长时间的审问、折磨,苏轼差点丢了脑袋。后由于范缜、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月苏轼获救出狱,被贬到黄州,担任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。

记承天寺夜游

苏轼

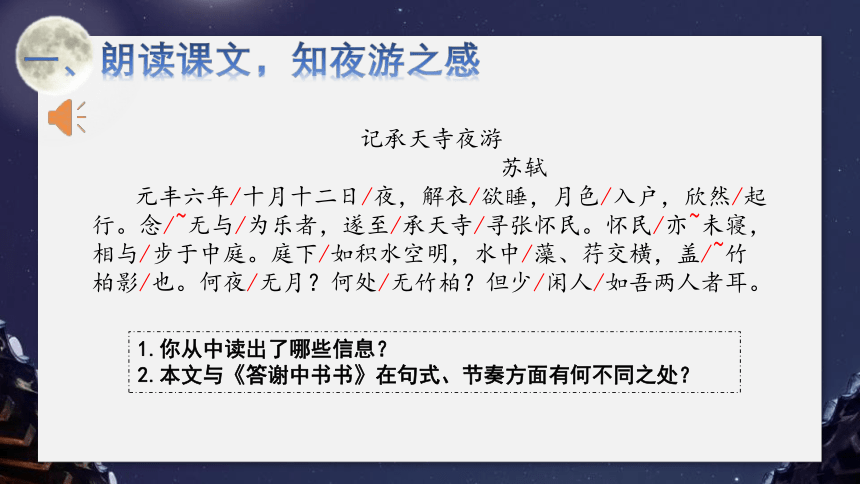

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/~无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦~未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/~竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如吾两人者耳。

一、朗读课文,知夜游之感

1.你从中读出了哪些信息?

2.本文与《答谢中书书》在句式、节奏方面有何不同之处?

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

公元1083年,元丰,宋神宗年号

门

高兴的样子

考虑,想到

于是,就

共同,一起

院子里

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣服打算睡觉,月光照进了门里,(于是)我高兴地起来走到户外。想到没有可以共同游乐的人,于是就来到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡,我们一起在庭院散步。

叙事,交代赏月缘由和人物。

张怀民:宋神宗元丰六年贬黄州,初时寓居承天寺,虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

二、译读全文,理夜游之事

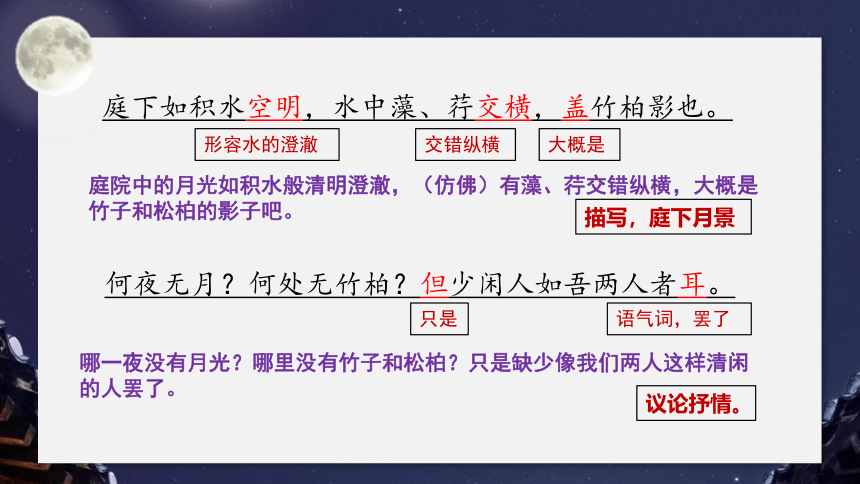

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

形容水的澄澈

交错纵横

大概是

只是

语气词,罢了

庭院中的月光如积水般清明澄澈,(仿佛)有藻、荇交错纵横,大概是竹子和松柏的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我们两人这样清闲的人罢了。

描写,庭下月景

议论抒情。

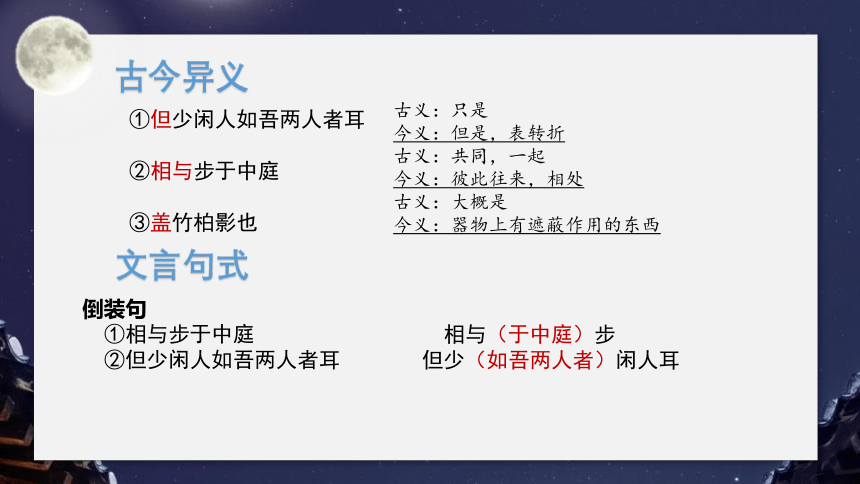

古今异义

文言句式

①但少闲人如吾两人者耳

②相与步于中庭

③盖竹柏影也

古义:只是

今义:但是,表转折

古义:共同,一起

今义:彼此往来,相处

古义:大概是

今义:器物上有遮蔽作用的东西

倒装句

①相与步于中庭

②但少闲人如吾两人者耳

相与(于中庭)步

但少(如吾两人者)闲人耳

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

前人点评此句,谓其“无一月字却无处不见月光”。请谈谈你对这一点评的理解。

三、赏读月景,游空明境界

鉴赏角度:

修辞、动静、正侧、情景……

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

前人点评此句,谓其“无一月字却无处不见月光”。请谈谈你对这一点评的理解。

(1)比喻修辞。作者用“积水空明”比喻庭院中月光清澈透明;用“藻荇交横”比喻月下美丽的竹柏倒影。诗人以先声夺人的暗喻,造成一种庭院积水的错觉,进而写清澈的水中交错的藻荇,把暗喻又推进了一层。营造出一种空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

(2)动静结合。“积水空明”给人一种静谧之感,“藻荇交横”则有水草摇曳之美,动静相衬,点染出一幅幽静又不乏灵动的月下美景图。

(3)正面描写和侧面烘托相结合。“积水空明”是对月光本身的形容,“藻荇交横”则以竹柏倒影烘托月光的皎洁,两者结合,共同创造出一种冰清玉洁的境界。

三、赏读月景,游空明境界

四、解读心境,悟“闲人”内涵

在夜游中,作者记录的不仅是默默流淌的如水月色,更是自己起伏的心绪。请你揣摩标红的词语,想象作者的心理或语言活动,结合上下文补全句子。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

【苏轼想/说:____________________】欣然起行。

念无与为乐者,【苏轼想:____________________】

遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,

【苏轼说:“____________________”】

【怀民说:“____________________”】相与步于中庭。

A.月色起兴:a

B.寻友赏月:b

C.描绘月色:c

D.感悟“闲人”:d

1.请用四字词语概括B和D两处的内容。

2.仿照a、c揣摩作者当时的心情,分别填写在b、d处。

a.正是秋末冬初,寒意渐深,月色悄然入户,作者被美好的月光唤起了雅兴,带着欣赏月色的喜悦,又似怀有一分百无聊赖的无奈之情,走出家门。

b.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c.空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界引发作者的情思,此时作者内心是畅然超脱的。

d.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B.b

D.d

面对如此美好的月色,作者来到承天寺寻找志同道合的友人张怀民,想与友人共同赏月,以求获得心灵的慰藉。

作者自问“何夜无月?何处无竹柏?”,表达了身居闲职享受清闲又自嘲为“闲人”的感慨。

何为“闲人”?

何为“闲人”

如果用“闲”组词,你能组哪些词?你认为哪些符合苏轼所说的“闲人”的内涵?

阅读以下材料,了解苏轼的人生际遇和被贬黄州的生活处境。想一想:此时的苏轼会是怎样的心情?

“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州惠州儋州。”

——苏轼《自题金山画像》

赋闲、清闲、安闲、闲游、闲情逸致……

“从佛教的否定人生,儒家的正视人生,道家的简化人生,这位诗人在心灵识见中产生了他的混合的人生观。”——林语堂《苏东坡传》

苏轼微妙而复杂的心境:贬谪的悲凉、赏月的欣喜、漫步的悠闲、人生的感慨…

从

他不知道,此时此刻,他完成了一次永载史册的文化突围。黄州,注定要与这位伤痕累累的突围者进行一场继往开来的壮丽对话……引导千古杰作的前奏已经鸣响……《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

——余秋雨《苏东坡突围》

在黄州的四年又四个月,苏轼作诗220首,词66首,赋3篇,文169篇。他还给天下写出了四篇他笔下最精的作品。一首词《赤壁怀古》,两篇月夜泛舟的前、后《赤壁赋》,一篇《记承天寺夜游》。

*结合创作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈你对“闲人”的理解。

①指政治处境。

苏轼、张怀民两人均被贬黄州任闲职,仕途失意,内心苦闷悲凉。

②指夜游心境:空灵自在,优游自如,故能欣赏到一派空明景象。

a.含有自嘲、自慰之意——不能施展政治才干,只好深夜闲游赏月;

b.又有自许之意:正是因为颇具闲情雅致,才能在人生低谷时仍然看到美景,表现出一种达观的生活态度。

苏轼兼受儒、道、佛三家影响,往往能够在逆境中排解自适,将人生的挫折转化为审美的机缘。

四、对比阅读,品多姿文风

【思考探究一】比较《答谢中书书》和《记承天寺夜游》两篇短文在句式、节奏方面的不同之处,并说说它们分别带给你怎样的美感。

《答谢中书书》 《记承天寺夜游》

句式、节奏上

审美体验上

①整体带有骈文色彩。多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感强。

②间用散句。参差错落,于整体中富有变化。

多用寻常词语,浅显易懂,但选字用词十分讲究。

①多用散句,四言至十言均有;

②间用整齐句式。

闲淡自然,涉笔成趣,不事雕琢,天然中见真章。

对联小结:______记月下之事彰_________;通明谈___________抒隐者情怀。

子瞻

闲人雅趣

山川之美

主旨总结

本文描绘了作者与友人在承天寺夜游所见的月下美景,传达了他复杂微妙的心境——达观自得中隐含着惆怅悲凉。

悟读延伸

“竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。”

——苏轼《定风波·莫听穿林打叶声》

苏东坡已死,他的名字只是一个记忆。但是他留给我们的,是他那心灵的喜悦,是他那思想的快乐,这才是万古不朽的。

——林语堂《苏东坡传》

拓展:表达乐观豁达之情的诗句

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白

天生我材必有用,千金散尽还复来。——李白

谁道人生无再少?门前流水尚能西。休将白发唱黄鸡。

——苏轼

余秋雨《苏东坡突围》

《康震评说苏东坡》

拓展阅读

语段一

沈约为东阳郡守,高其志节,累书要之①,不至。

武帝②既早与之游,及即位后,恩礼愈笃,书问不绝,冠盖相望……后屡加礼聘,并不出,唯画作两牛,一牛散放水草之间,一牛着金笼头,有人执绳,以杖驱之。武帝笑曰:“此人无所不作,欲学曳尾之龟③,岂有可致之理 "国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询。月中常有数信,时人谓为山中宰相。

(《陶弘景传》,选自《南史·列传第六十六》)

语段二 临皋④亭下八十数步,便是大江,其半是峨眉雪水,吾饮食沐浴皆取焉,何必归乡哉!江山风月,本无常主,闲者便是主人。

(选自《苏轼文集》)

【注释】①之:指陶弘景。 ②武帝:指梁武帝。 ③曳尾之龟:出自《庄子》,比喻自由自在的隐居生活。 ④临皋:位于黄州,此文写于苏轼被贬黄州其间

(1)苏轼的诗文中不止一次出现“闲人”、“闲者”、“闲客”这样的词语,从中你领略到他怎样的胸怀气度?写下你的看法。

(2)苏轼在《记承天寺夜游》中说自己和张怀民是两个“闲人”,陶弘景是苏轼笔下那种“闲人”吗?为什么?

这些词的意思有些许不同,但都体现了苏轼能够豁达地面对人生各种境遇。他认识到人应该以一种旷达的心境去面对自己,面对世界。

陶弘景不完全是苏轼笔下那种“闲人”。他热爱山水,不慕名利,以诙谐幽默的方式,以牛为喻,拒绝做官,力求隐匿于山水之中,与苏轼身处世间既面对人生烦恼、又积极排解烦忧的情况是不同的。

记承天寺夜游

苏轼

学习目标

1.诵读课文,学会借助注释和工具书疏通文言语句,积累文言词语。

2.品读课文,欣赏作者笔下的月夜美景,深入理解“闲人”内涵。【重点】

3.比读课文,体会本文与《答谢中书书》不同的语言风格和审美感受。【难点】

关于苏轼

苏轼(1037-1101年),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰出文学家、书画家,与父苏洵、弟苏辙并称“三苏”。

苏轼是著名的散文家,为“唐宋八大家之一”,其文学作品标志着北宋文学创作的最高成就;

苏轼是著名诗人,他同宋代著名诗人黄庭坚并称为“苏黄”;

关于苏轼

苏轼为杰出的词人,开辟了豪放词风,他同杰出词人辛弃疾并称为“苏辛”,对后世产生了很大的影响;苏轼是著名的书法家,他同黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”;

苏轼还是著名的画家。此外,在农田水利、音乐、医药、金石、美学、烹饪等方面也都取得了重要的成就。

。

苏轼与黄州

熙宁二年苏轼还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。

元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼有关于对王安石新法的诗句,说他以诗谤新法,并将他逮捕入狱,这就是“乌台诗案”。

长时间的审问、折磨,苏轼差点丢了脑袋。后由于范缜、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月苏轼获救出狱,被贬到黄州,担任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/~无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦~未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/~竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如吾两人者耳。

一、朗读课文,知夜游之感

1.你从中读出了哪些信息?

2.本文与《答谢中书书》在句式、节奏方面有何不同之处?

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

公元1083年,元丰,宋神宗年号

门

高兴的样子

考虑,想到

于是,就

共同,一起

院子里

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣服打算睡觉,月光照进了门里,(于是)我高兴地起来走到户外。想到没有可以共同游乐的人,于是就来到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡,我们一起在庭院散步。

叙事,交代赏月缘由和人物。

张怀民:宋神宗元丰六年贬黄州,初时寓居承天寺,虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

二、译读全文,理夜游之事

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

形容水的澄澈

交错纵横

大概是

只是

语气词,罢了

庭院中的月光如积水般清明澄澈,(仿佛)有藻、荇交错纵横,大概是竹子和松柏的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我们两人这样清闲的人罢了。

描写,庭下月景

议论抒情。

古今异义

文言句式

①但少闲人如吾两人者耳

②相与步于中庭

③盖竹柏影也

古义:只是

今义:但是,表转折

古义:共同,一起

今义:彼此往来,相处

古义:大概是

今义:器物上有遮蔽作用的东西

倒装句

①相与步于中庭

②但少闲人如吾两人者耳

相与(于中庭)步

但少(如吾两人者)闲人耳

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

前人点评此句,谓其“无一月字却无处不见月光”。请谈谈你对这一点评的理解。

三、赏读月景,游空明境界

鉴赏角度:

修辞、动静、正侧、情景……

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

前人点评此句,谓其“无一月字却无处不见月光”。请谈谈你对这一点评的理解。

(1)比喻修辞。作者用“积水空明”比喻庭院中月光清澈透明;用“藻荇交横”比喻月下美丽的竹柏倒影。诗人以先声夺人的暗喻,造成一种庭院积水的错觉,进而写清澈的水中交错的藻荇,把暗喻又推进了一层。营造出一种空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

(2)动静结合。“积水空明”给人一种静谧之感,“藻荇交横”则有水草摇曳之美,动静相衬,点染出一幅幽静又不乏灵动的月下美景图。

(3)正面描写和侧面烘托相结合。“积水空明”是对月光本身的形容,“藻荇交横”则以竹柏倒影烘托月光的皎洁,两者结合,共同创造出一种冰清玉洁的境界。

三、赏读月景,游空明境界

四、解读心境,悟“闲人”内涵

在夜游中,作者记录的不仅是默默流淌的如水月色,更是自己起伏的心绪。请你揣摩标红的词语,想象作者的心理或语言活动,结合上下文补全句子。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

【苏轼想/说:____________________】欣然起行。

念无与为乐者,【苏轼想:____________________】

遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,

【苏轼说:“____________________”】

【怀民说:“____________________”】相与步于中庭。

A.月色起兴:a

B.寻友赏月:b

C.描绘月色:c

D.感悟“闲人”:d

1.请用四字词语概括B和D两处的内容。

2.仿照a、c揣摩作者当时的心情,分别填写在b、d处。

a.正是秋末冬初,寒意渐深,月色悄然入户,作者被美好的月光唤起了雅兴,带着欣赏月色的喜悦,又似怀有一分百无聊赖的无奈之情,走出家门。

b.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c.空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界引发作者的情思,此时作者内心是畅然超脱的。

d.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B.b

D.d

面对如此美好的月色,作者来到承天寺寻找志同道合的友人张怀民,想与友人共同赏月,以求获得心灵的慰藉。

作者自问“何夜无月?何处无竹柏?”,表达了身居闲职享受清闲又自嘲为“闲人”的感慨。

何为“闲人”?

何为“闲人”

如果用“闲”组词,你能组哪些词?你认为哪些符合苏轼所说的“闲人”的内涵?

阅读以下材料,了解苏轼的人生际遇和被贬黄州的生活处境。想一想:此时的苏轼会是怎样的心情?

“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州惠州儋州。”

——苏轼《自题金山画像》

赋闲、清闲、安闲、闲游、闲情逸致……

“从佛教的否定人生,儒家的正视人生,道家的简化人生,这位诗人在心灵识见中产生了他的混合的人生观。”——林语堂《苏东坡传》

苏轼微妙而复杂的心境:贬谪的悲凉、赏月的欣喜、漫步的悠闲、人生的感慨…

从

他不知道,此时此刻,他完成了一次永载史册的文化突围。黄州,注定要与这位伤痕累累的突围者进行一场继往开来的壮丽对话……引导千古杰作的前奏已经鸣响……《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

——余秋雨《苏东坡突围》

在黄州的四年又四个月,苏轼作诗220首,词66首,赋3篇,文169篇。他还给天下写出了四篇他笔下最精的作品。一首词《赤壁怀古》,两篇月夜泛舟的前、后《赤壁赋》,一篇《记承天寺夜游》。

*结合创作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈你对“闲人”的理解。

①指政治处境。

苏轼、张怀民两人均被贬黄州任闲职,仕途失意,内心苦闷悲凉。

②指夜游心境:空灵自在,优游自如,故能欣赏到一派空明景象。

a.含有自嘲、自慰之意——不能施展政治才干,只好深夜闲游赏月;

b.又有自许之意:正是因为颇具闲情雅致,才能在人生低谷时仍然看到美景,表现出一种达观的生活态度。

苏轼兼受儒、道、佛三家影响,往往能够在逆境中排解自适,将人生的挫折转化为审美的机缘。

四、对比阅读,品多姿文风

【思考探究一】比较《答谢中书书》和《记承天寺夜游》两篇短文在句式、节奏方面的不同之处,并说说它们分别带给你怎样的美感。

《答谢中书书》 《记承天寺夜游》

句式、节奏上

审美体验上

①整体带有骈文色彩。多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感强。

②间用散句。参差错落,于整体中富有变化。

多用寻常词语,浅显易懂,但选字用词十分讲究。

①多用散句,四言至十言均有;

②间用整齐句式。

闲淡自然,涉笔成趣,不事雕琢,天然中见真章。

对联小结:______记月下之事彰_________;通明谈___________抒隐者情怀。

子瞻

闲人雅趣

山川之美

主旨总结

本文描绘了作者与友人在承天寺夜游所见的月下美景,传达了他复杂微妙的心境——达观自得中隐含着惆怅悲凉。

悟读延伸

“竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。”

——苏轼《定风波·莫听穿林打叶声》

苏东坡已死,他的名字只是一个记忆。但是他留给我们的,是他那心灵的喜悦,是他那思想的快乐,这才是万古不朽的。

——林语堂《苏东坡传》

拓展:表达乐观豁达之情的诗句

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白

天生我材必有用,千金散尽还复来。——李白

谁道人生无再少?门前流水尚能西。休将白发唱黄鸡。

——苏轼

余秋雨《苏东坡突围》

《康震评说苏东坡》

拓展阅读

语段一

沈约为东阳郡守,高其志节,累书要之①,不至。

武帝②既早与之游,及即位后,恩礼愈笃,书问不绝,冠盖相望……后屡加礼聘,并不出,唯画作两牛,一牛散放水草之间,一牛着金笼头,有人执绳,以杖驱之。武帝笑曰:“此人无所不作,欲学曳尾之龟③,岂有可致之理 "国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询。月中常有数信,时人谓为山中宰相。

(《陶弘景传》,选自《南史·列传第六十六》)

语段二 临皋④亭下八十数步,便是大江,其半是峨眉雪水,吾饮食沐浴皆取焉,何必归乡哉!江山风月,本无常主,闲者便是主人。

(选自《苏轼文集》)

【注释】①之:指陶弘景。 ②武帝:指梁武帝。 ③曳尾之龟:出自《庄子》,比喻自由自在的隐居生活。 ④临皋:位于黄州,此文写于苏轼被贬黄州其间

(1)苏轼的诗文中不止一次出现“闲人”、“闲者”、“闲客”这样的词语,从中你领略到他怎样的胸怀气度?写下你的看法。

(2)苏轼在《记承天寺夜游》中说自己和张怀民是两个“闲人”,陶弘景是苏轼笔下那种“闲人”吗?为什么?

这些词的意思有些许不同,但都体现了苏轼能够豁达地面对人生各种境遇。他认识到人应该以一种旷达的心境去面对自己,面对世界。

陶弘景不完全是苏轼笔下那种“闲人”。他热爱山水,不慕名利,以诙谐幽默的方式,以牛为喻,拒绝做官,力求隐匿于山水之中,与苏轼身处世间既面对人生烦恼、又积极排解烦忧的情况是不同的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读