13 唐诗五首《黄鹤楼》《渡荆门送别》课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 13 唐诗五首《黄鹤楼》《渡荆门送别》课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 114.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-17 19:26:25 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

一种相思,两处离愁

——《黄鹤楼》《渡荆门送别》

黄鹤楼,屹立在武汉市长江大桥武昌桥头的黄鹤矶上。始建于三国吴黄武二年(公元223年)。它背靠蛇山,俯瞰长江,奇姿雕甍,重檐翼舒,气势轩昂宏伟,耸天峭地。远远望去,峥嵘的楼影隐现于缥缈的烟霭之中,壮丽辉煌,宛如仙宫琼殿,自古就有“天下绝景”之誉,曾与湖南的岳阳楼、江西的滕王阁并称为我国江南三大名楼。

历代文人墨客登楼吟诗作赋,畅抒情怀,留传至今的诗词逾千首,文赋过百篇,且有多如珠玑的神话传说散落民间。另一说是有一位名叫费祎的人,在黄鹤山中修炼成仙,然后乘黄鹤升天。后来人们为怀念费祎,便在这黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。

大唐乾元元年(758年),因参与永王东巡,而被判罪长流夜郎(今贵州桐梓)的五十八岁的李白从浔阳出发,开始长流夜郎。他途经西塞驿(今武昌县东),至江夏,访李邕故居,登黄鹤楼,眺望鹦鹉洲。当他看到墙壁上醒目的题诗后,诗兴大发“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”就此收手。那么崔颢写的究竟是怎样的一首诗呢?

崔颢,汴州(开封)人氏,(公元704?—754年)唐玄宗开元11年(公元723年)进士。他才思敏捷,长于写诗,系盛唐诗人,《旧唐书·文苑传》把他和王昌龄、高适、孟浩然并提,但他宦海浮沉,终不得志。

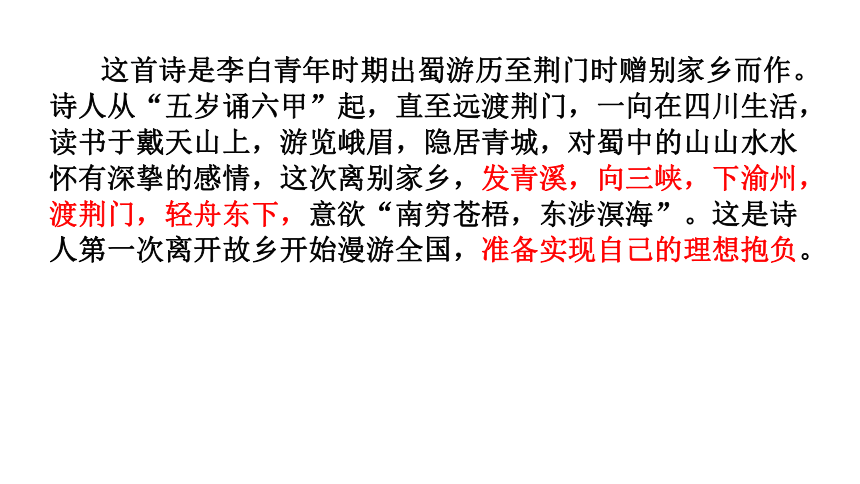

这首诗是李白青年时期出蜀游历至荆门时赠别家乡而作。诗人从“五岁诵六甲”起,直至远渡荆门,一向在四川生活,读书于戴天山上,游览峨眉,隐居青城,对蜀中的山山水水怀有深挚的感情,这次离别家乡,发青溪,向三峡,下渝州,渡荆门,轻舟东下,意欲“南穷苍梧,东涉溟海”。这是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。

学习活动一:了解一种结构

1.结合课下注释,翻译诗歌

2.结合诗句内容分析律诗“起承转合”的结构

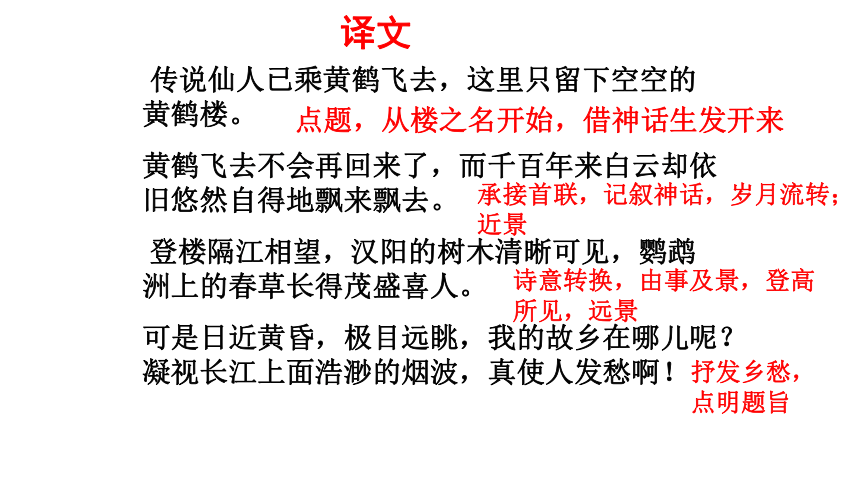

传说仙人已乘黄鹤飞去,这里只留下空空的黄鹤楼。

黄鹤飞去不会再回来了,而千百年来白云却依旧悠然自得地飘来飘去。

登楼隔江相望,汉阳的树木清晰可见,鹦鹉洲上的春草长得茂盛喜人。

可是日近黄昏,极目远眺,我的故乡在哪儿呢?凝视长江上面浩渺的烟波,真使人发愁啊!

译文

点题,从楼之名开始,借神话生发开来

承接首联,记叙神话,岁月流转;近景

诗意转换,由事及景,登高所见,远景

抒发乡愁,点明题旨

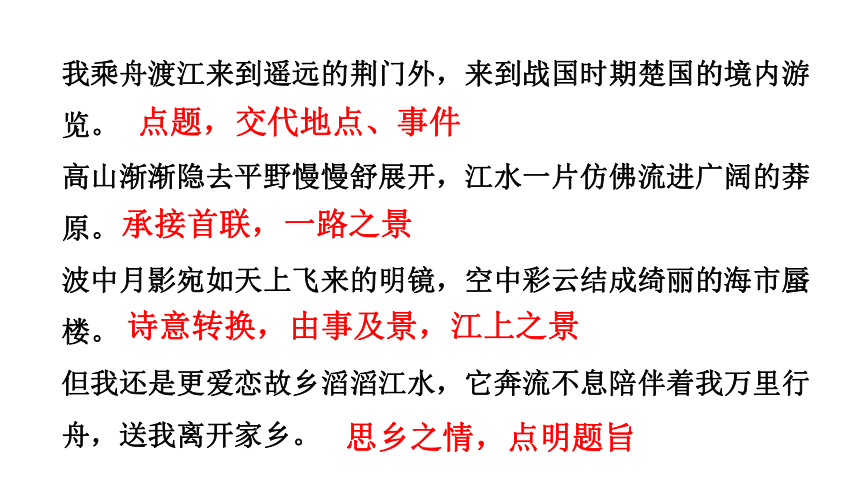

我乘舟渡江来到遥远的荆门外,来到战国时期楚国的境内游览。

高山渐渐隐去平野慢慢舒展开,江水一片仿佛流进广阔的莽原。

波中月影宛如天上飞来的明镜,空中彩云结成绮丽的海市蜃楼。

但我还是更爱恋故乡滔滔江水,它奔流不息陪伴着我万里行舟,送我离开家乡。

点题,交代地点、事件

承接首联,一路之景

诗意转换,由事及景,江上之景

思乡之情,点明题旨

小结——了解律诗的结构

律诗的四联:起、承、转、合

尾联的重要作用之一是点题,是抒情

“仍怜故乡水,万里送行舟”以浓重的思乡之情结尾,与崔颢的“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁”有异曲同工之妙。

学习活动二:感受一种意境

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲营造了一种什么样的意境?

作者登高望远极目远眺,前方一望无际的原野和江上的小洲,营造出一种开阔宏大的意境。

“山随平野尽,江入大荒流”一句也从远处着笔,平野开阔,江水奔流,也有一种雄浑壮阔的意境。

小结:

两首诗使用了“平野”“江流”等较为宏大的意象,营造出开阔雄浑的意境,展现盛唐文人的胸怀和境界

月下飞天镜,云生结海楼(画面)

抬头遥看万里长空,只见一轮明月倒映在水中,犹如天上飞下的明镜,皎洁澄澈,那飘荡在碧空的朵朵彩云,忽而连结在一起,由于折光的作用,便构成了非常壮观的海市蜃楼的幻影。

李白的浪漫式表达:丰富的想象;奇妙的比喻

学习活动三:体会两处离愁

同是思乡之情,离愁之悲,两首诗在写法上有何不同?

《黄鹤楼》登高望远,故乡难忘惹动乡愁,直接抒发思乡之情,传达出了诗人深重的漂泊感。

《渡荆门送别》离乡游历,将自己对故乡的眷恋转化为故乡对李白的难舍难分,从对面落笔,抒发思乡之情。

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。 吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落晴天外,二水中分白鸳洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

登金陵凤凰台

李白

《登金陵凤凰台》是李白集中为数不多的七言律诗之一。此诗一说是天宝(唐玄宗年号,742~756)年间,作者奉命“赐金还山”,被排挤离开长安,南游金陵时所作;一说是作者流放夜郎遇赦返回后所作;也有人称是李白游览黄鹤楼,并留下“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”后写的,是想与崔颢的《黄鹤楼》争胜。

吟美文——思乡情节

乡愁 席慕容

故乡的歌是一支清远的笛

总在有月亮的晚上响起

故乡的面貌却是一种模糊的怅惘

仿佛雾里的挥手别离

离别后

乡愁是一棵没有年轮的树

永不老去

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

(王建《十五夜望月》)

乡书何处达,归雁洛阳边。

(王湾《次北固山下》)

此夜曲中闻折柳,何人不起故国情。

(李白《春夜洛城闻笛》)

露从今夜白,月是故乡明。

(杜甫《月夜忆舍弟》)

仍怜故乡水,万里送行舟。

(李白《渡荆门送别》)

夕阳西下,断肠人在天涯。

(马致远《天净沙·秋 》)

思乡诗句积累

匿名谤书

宋王安礼,字和甫,尹京①时,有匿名文书告一富家有逆谋者。都城皆恐和甫不以然不数日果有旨根治。和甫搜验富家无实迹,因询其曾有冤家否。答曰:“数日前有鬻yù状人②马生尝有所贷,弗与,颇积怨言。”和甫乃密以他事绾③马生至,对款,取谤书字校之,略无少异,因而讯鞫④其事。果马生所作,罪之。

【注释】①尹京:任开封府府尹。宋以开封为京都,故称尹京。②鬻状人:讼师,古代专门替人写状子告状的人。鬻yù,卖。③绾:拘系。④鞫:审讯,审问。

(明·孙能传《益智编》)

品文言

宋朝王安利礼,字和甫,在开封府时候,有一封匿名书信,告发一个富裕的人家家里有谋反叛逆的人,整个京都的人都担心,唯独和甫不放在欣赏,果然没有几天又圣旨下来消除这个谣言。和甫扫查了这户富裕的,人家没有找到任何东西能够证明其有谋反的迹象,因此询问他有没有冤家结仇。夫人说:前几日有个写状子的人叫骂声的向我借钱,我没有借,他就说了很多坏话。和甫于是就私下里让人用其他的利用将马省拘役到负压,对字迹,取来诬陷的文书与他的字迹对证,几乎没有区别。因此审问他关于诬陷之事。果然是马生所做,判他有罪。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

渡远荆门外,来从楚国游。

月下飞天镜,云生结海楼。

一种相思,两处离愁

——《黄鹤楼》《渡荆门送别》

黄鹤楼,屹立在武汉市长江大桥武昌桥头的黄鹤矶上。始建于三国吴黄武二年(公元223年)。它背靠蛇山,俯瞰长江,奇姿雕甍,重檐翼舒,气势轩昂宏伟,耸天峭地。远远望去,峥嵘的楼影隐现于缥缈的烟霭之中,壮丽辉煌,宛如仙宫琼殿,自古就有“天下绝景”之誉,曾与湖南的岳阳楼、江西的滕王阁并称为我国江南三大名楼。

历代文人墨客登楼吟诗作赋,畅抒情怀,留传至今的诗词逾千首,文赋过百篇,且有多如珠玑的神话传说散落民间。另一说是有一位名叫费祎的人,在黄鹤山中修炼成仙,然后乘黄鹤升天。后来人们为怀念费祎,便在这黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。

大唐乾元元年(758年),因参与永王东巡,而被判罪长流夜郎(今贵州桐梓)的五十八岁的李白从浔阳出发,开始长流夜郎。他途经西塞驿(今武昌县东),至江夏,访李邕故居,登黄鹤楼,眺望鹦鹉洲。当他看到墙壁上醒目的题诗后,诗兴大发“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”就此收手。那么崔颢写的究竟是怎样的一首诗呢?

崔颢,汴州(开封)人氏,(公元704?—754年)唐玄宗开元11年(公元723年)进士。他才思敏捷,长于写诗,系盛唐诗人,《旧唐书·文苑传》把他和王昌龄、高适、孟浩然并提,但他宦海浮沉,终不得志。

这首诗是李白青年时期出蜀游历至荆门时赠别家乡而作。诗人从“五岁诵六甲”起,直至远渡荆门,一向在四川生活,读书于戴天山上,游览峨眉,隐居青城,对蜀中的山山水水怀有深挚的感情,这次离别家乡,发青溪,向三峡,下渝州,渡荆门,轻舟东下,意欲“南穷苍梧,东涉溟海”。这是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。

学习活动一:了解一种结构

1.结合课下注释,翻译诗歌

2.结合诗句内容分析律诗“起承转合”的结构

传说仙人已乘黄鹤飞去,这里只留下空空的黄鹤楼。

黄鹤飞去不会再回来了,而千百年来白云却依旧悠然自得地飘来飘去。

登楼隔江相望,汉阳的树木清晰可见,鹦鹉洲上的春草长得茂盛喜人。

可是日近黄昏,极目远眺,我的故乡在哪儿呢?凝视长江上面浩渺的烟波,真使人发愁啊!

译文

点题,从楼之名开始,借神话生发开来

承接首联,记叙神话,岁月流转;近景

诗意转换,由事及景,登高所见,远景

抒发乡愁,点明题旨

我乘舟渡江来到遥远的荆门外,来到战国时期楚国的境内游览。

高山渐渐隐去平野慢慢舒展开,江水一片仿佛流进广阔的莽原。

波中月影宛如天上飞来的明镜,空中彩云结成绮丽的海市蜃楼。

但我还是更爱恋故乡滔滔江水,它奔流不息陪伴着我万里行舟,送我离开家乡。

点题,交代地点、事件

承接首联,一路之景

诗意转换,由事及景,江上之景

思乡之情,点明题旨

小结——了解律诗的结构

律诗的四联:起、承、转、合

尾联的重要作用之一是点题,是抒情

“仍怜故乡水,万里送行舟”以浓重的思乡之情结尾,与崔颢的“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁”有异曲同工之妙。

学习活动二:感受一种意境

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲营造了一种什么样的意境?

作者登高望远极目远眺,前方一望无际的原野和江上的小洲,营造出一种开阔宏大的意境。

“山随平野尽,江入大荒流”一句也从远处着笔,平野开阔,江水奔流,也有一种雄浑壮阔的意境。

小结:

两首诗使用了“平野”“江流”等较为宏大的意象,营造出开阔雄浑的意境,展现盛唐文人的胸怀和境界

月下飞天镜,云生结海楼(画面)

抬头遥看万里长空,只见一轮明月倒映在水中,犹如天上飞下的明镜,皎洁澄澈,那飘荡在碧空的朵朵彩云,忽而连结在一起,由于折光的作用,便构成了非常壮观的海市蜃楼的幻影。

李白的浪漫式表达:丰富的想象;奇妙的比喻

学习活动三:体会两处离愁

同是思乡之情,离愁之悲,两首诗在写法上有何不同?

《黄鹤楼》登高望远,故乡难忘惹动乡愁,直接抒发思乡之情,传达出了诗人深重的漂泊感。

《渡荆门送别》离乡游历,将自己对故乡的眷恋转化为故乡对李白的难舍难分,从对面落笔,抒发思乡之情。

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。 吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落晴天外,二水中分白鸳洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

登金陵凤凰台

李白

《登金陵凤凰台》是李白集中为数不多的七言律诗之一。此诗一说是天宝(唐玄宗年号,742~756)年间,作者奉命“赐金还山”,被排挤离开长安,南游金陵时所作;一说是作者流放夜郎遇赦返回后所作;也有人称是李白游览黄鹤楼,并留下“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”后写的,是想与崔颢的《黄鹤楼》争胜。

吟美文——思乡情节

乡愁 席慕容

故乡的歌是一支清远的笛

总在有月亮的晚上响起

故乡的面貌却是一种模糊的怅惘

仿佛雾里的挥手别离

离别后

乡愁是一棵没有年轮的树

永不老去

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

(王建《十五夜望月》)

乡书何处达,归雁洛阳边。

(王湾《次北固山下》)

此夜曲中闻折柳,何人不起故国情。

(李白《春夜洛城闻笛》)

露从今夜白,月是故乡明。

(杜甫《月夜忆舍弟》)

仍怜故乡水,万里送行舟。

(李白《渡荆门送别》)

夕阳西下,断肠人在天涯。

(马致远《天净沙·秋 》)

思乡诗句积累

匿名谤书

宋王安礼,字和甫,尹京①时,有匿名文书告一富家有逆谋者。都城皆恐和甫不以然不数日果有旨根治。和甫搜验富家无实迹,因询其曾有冤家否。答曰:“数日前有鬻yù状人②马生尝有所贷,弗与,颇积怨言。”和甫乃密以他事绾③马生至,对款,取谤书字校之,略无少异,因而讯鞫④其事。果马生所作,罪之。

【注释】①尹京:任开封府府尹。宋以开封为京都,故称尹京。②鬻状人:讼师,古代专门替人写状子告状的人。鬻yù,卖。③绾:拘系。④鞫:审讯,审问。

(明·孙能传《益智编》)

品文言

宋朝王安利礼,字和甫,在开封府时候,有一封匿名书信,告发一个富裕的人家家里有谋反叛逆的人,整个京都的人都担心,唯独和甫不放在欣赏,果然没有几天又圣旨下来消除这个谣言。和甫扫查了这户富裕的,人家没有找到任何东西能够证明其有谋反的迹象,因此询问他有没有冤家结仇。夫人说:前几日有个写状子的人叫骂声的向我借钱,我没有借,他就说了很多坏话。和甫于是就私下里让人用其他的利用将马省拘役到负压,对字迹,取来诬陷的文书与他的字迹对证,几乎没有区别。因此审问他关于诬陷之事。果然是马生所做,判他有罪。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

渡远荆门外,来从楚国游。

月下飞天镜,云生结海楼。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读