第26课《诗词五首——饮酒(其五)》课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课《诗词五首——饮酒(其五)》课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-18 09:31:57 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

饮 酒(其五)

陶渊明

1、诵读诗歌,整体把握诗歌内涵和情感,感受诗歌的意境美。

2、品读诗歌,学习诗的表现手法,领会作者意志和情趣。

教 学 目 标

培养语感,提高鉴赏诗歌能力。

教 学 重 难 点

学习目标

有这样一位诗人,他向往祥和安宁、与世隔绝的世外桃源;

有这样一位隐士,他淡泊名利,陶然于耕种;

有这样一位耕者,他一生种菊、爱菊,活得像菊花一样高洁、飘逸。

千年已过,我们还在回味那菊花的清香,品读那高洁的灵魂。他是谁?(陶渊明),今天我们就来品读他的诗《饮酒》(其五)。

导入新课

陶渊明,字元亮,又名潜,私谥“靖节”,自号五柳先生,世称靖节先生,东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。渊明“自幼修习儒家经典,爱闲静,念善事,抱孤念,爱丘山,有猛志,不同流俗”。

二十岁时,渊明开始了他的游宦生涯,以谋生路。曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职,最末一次出仕为彭泽县令,作《归去来兮辞》,八十多天便弃职而去,从此归隐田园,直至生命结束。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗 ”,有《饮酒》、《归园田居》、《桃花源记》、《五柳先生传》、《归去来兮辞》等。

作者简介

陶渊明是中国文学史上第一个大量写饮酒诗的诗人,有《饮酒二十首》。他的以“醉人”的语态或指责是非颠倒、毁誉雷同的上流社会;或反映仕途的险恶;或表现诗人退出官场后怡然陶醉的心情;或表现诗人在困顿中的牢骚不平。

以酒寄意,诗酒结合,使作者自然地袒露出生命深层的本然状态,体现出一种独特的审美境界。

饮酒诗

咏怀诗

田园诗

作者简介

陶渊明青壮年时,有过建功立业的抱负,先后任镇军参军、彭泽县令等小官。

因不满政治腐败、官场黑暗,又不肯降志辱身迎合权责,于是在405年四十一岁时弃官归田,此后一直过着“躬耕自资”的隐居生活。

他共写《饮酒》诗20首,这是其中的第五首。

写作背景

)

识记字音

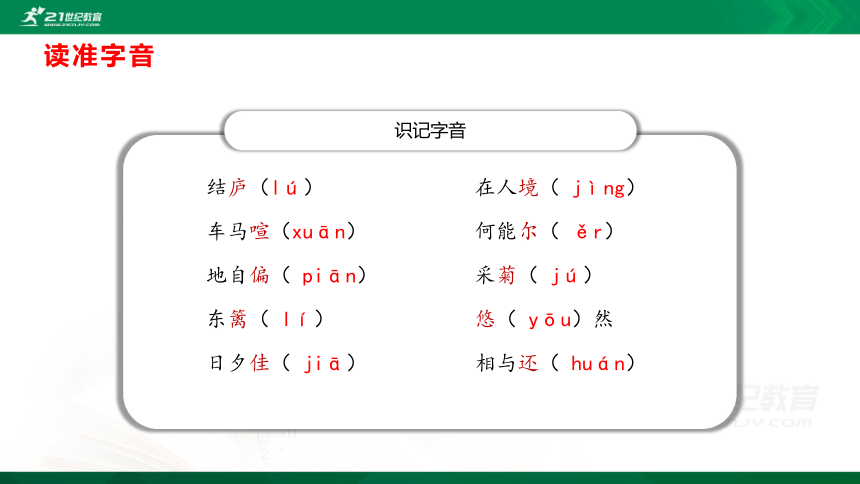

结庐(lú) 在人境( jìng)

车马喧(xuān) 何能尔( ěr)

地自偏( piān) 采菊( jú)

东篱( lí) 悠( yōu)然

日夕佳( jiā) 相与还( huán)

读准字音

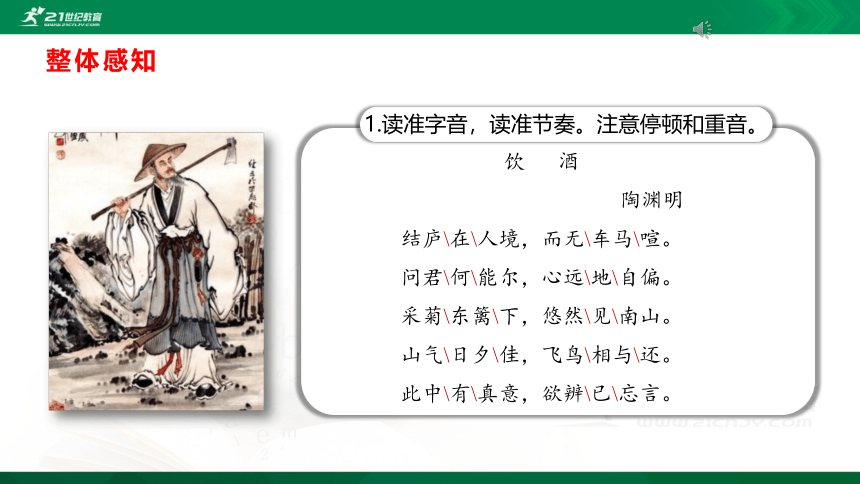

1.读准字音,读准节奏。注意停顿和重音。

饮 酒

陶渊明

结庐\在\人境,而无\车马\喧。

问君\何\能尔,心远\地\自偏。

采菊\东篱\下,悠然\见\南山。

山气\日夕\佳,飞鸟\相与\还。

此中\有\真意,欲辨\已\忘言。

整体感知

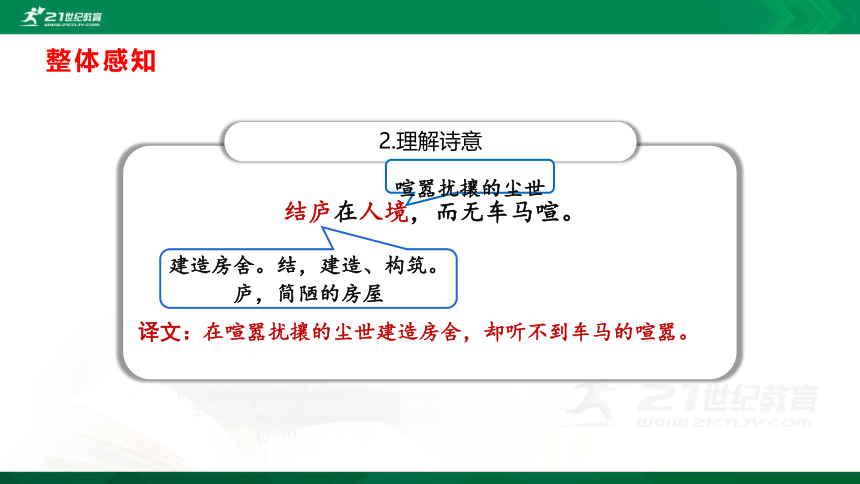

2.理解诗意

结庐在人境,而无车马喧。

建造房舍。结,建造、构筑。庐,简陋的房屋

喧嚣扰攘的尘世

译文:在喧嚣扰攘的尘世建造房舍,却听不到车马的喧嚣。

整体感知

2.理解诗意

问君何能尔?心远地自偏。

如此,这样

译文:问我为什么能这样?(只要)心里远离了尘世,所居之处自然(就)变得僻静了。

整体感知

2.理解诗意

采菊东篱下,悠然见南山。

闲适淡泊的样子

译文:在东边的篱笆下采摘菊花,闲适淡泊间,那远处的南山映入眼帘。

整体感知

2.理解诗意

山气日夕佳,飞鸟相与还。

傍晚

山间的云气

共同,相伴

译文:傍晚山间的云气更加美好,成群的鸟儿结伴飞回山林。

整体感知

2.理解诗意

此中有真意,欲辨已忘言。

分辨

译文:在这中间蕴含着生命的真谛,想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。

整体感知

3.概括各句诗的内容

①②句:喜爱田园,厌倦官场。

③④句:自问自答,追求脱俗

⑤⑥句:静穆超然,悠然自得。

⑦⑧句:飞鸟还林,意欲归隐。

⑨⑩句:揭示主旨,人生意义

整体感知

分析 感情主旨

1.你从中能看出陶渊明隐居之后是一种怎样的生活状态?用诗词里面的词语概括。

悠然

悠闲自得

陶渊明在《五柳先生传》里真实地告诉我们他隐居后的物质生活:种豆南山下。草盛豆苗稀。环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空。陶渊明为何能做到如此悠然呢?

合作探究

2.哪些地方可以感受到陶渊明生活的悠闲?

而无车马喧。

采菊东篱下,

悠然见南山。

山气日夕佳,

飞鸟相与还。

合作探究

3.为什么“无车马喧”?

这里的“车马喧”并非指平时老百姓来来往往干活的车马发出的喧闹声,而应指“官场之间的交往”,“而无车马喧”意指作者疏远了奔逐于俗世的车马客,看淡了功名利禄。

合作探究

4. “悠然见南山”中的“悠然”一词写出了诗人怎样的心境?

“悠然”二字,形象地写出了诗人远离尘世后自得、闲适、恬淡的生活状态。“见”字,写诗人不经意间抬头,秀丽的南山之景一下子映入眼帘,表现了诗人的心与山的自然相遇,营造了一种物我合一的境界。“悠然”写出了诗人恬淡、闲适的心境。

合作探究

5.“山气日夕佳,飞鸟相与还”两句描写了什么?有何深意?

这两句是景物描写,描写了夕阳西下,山色迷人,飞鸟结伴,知倦还巢,可有些人仍奔波官场,追名逐利,没有返回到美丽的大自然的怀抱。这两句虽然写景,实则抒怀,用“飞鸟相与还”的现象类比人应该知道“返璞归真”还在规劝其他人,勾起了诗人辞官归隐的联想。

合作探究

6.如何理解“此中有真意,欲辨已忘言”中的“真意”二字?

“真意”即人生的真正意义。诗人言自己的从大自然的美景中领悟到了人生的意趣,表露了纯洁自然的恬淡心情。诗里的“此中”,我们可以理解为此时此地(秋夕篱边),也可理解为整个田园生活。所谓“忘言”,实是说恬美安闲的田园生活才是自己真正的人生,而这种人生的乐趣,只能意会,不可言传,也无需叙说。这充分体现了诗人安贫乐贱、励志守节的高尚品德。 这里强调一个“真”字,指出辞官归隐乃是人生的真谛。

合作探究

分析 语言

7. “悠然见南山”中的“见”改为“望” 字,可不可以?为什么?

不可以。

“见”字表现了诗人看山不是有意之为,而是采菊时,无意间,山入眼帘。;而“望”是有意远看,使人和物拉开了一段距离。

属于王国维诗歌境界中的“无我之境”。即以物观物,故不知何者为我,何者为物。”无物之境,物我同一,这是一种超脱的境界。陶渊明这里表达的正是这种超脱的忘我的完美的境界。

合作探究

本诗通过对田园生活中自然景物的描写,表现了诗人远离世俗、悠然自得的心境,反映出他超脱世俗的人生追求和不与统治阶级同流合污的高洁人格。

课堂小结

诗人在自己的庭园中随意地采摘菊花,偶然间抬起头来,目光恰与南山相会。“悠然见南山”,既可解为“悠然地见到南山”,亦可解为“见到悠然的南山”。所以,这“悠然”不仅属于人,也属于山,人闲逸而自在,山静穆而高远。在那一刻,似乎有共同的旋律从人心和山峰中一起奏出,融为一支轻盈的乐曲。

“采菊东篱下,悠然见南山”中“悠然”写出了作者那种恬淡闲适、对生活无所求的心境。“采菊”这一动作不是一般的动作,它包含着诗人超脱尘世,热爱自然的情趣。

请你来描述一下陶渊明采菊的场景。

拓展延伸

再 见

饮 酒(其五)

陶渊明

1、诵读诗歌,整体把握诗歌内涵和情感,感受诗歌的意境美。

2、品读诗歌,学习诗的表现手法,领会作者意志和情趣。

教 学 目 标

培养语感,提高鉴赏诗歌能力。

教 学 重 难 点

学习目标

有这样一位诗人,他向往祥和安宁、与世隔绝的世外桃源;

有这样一位隐士,他淡泊名利,陶然于耕种;

有这样一位耕者,他一生种菊、爱菊,活得像菊花一样高洁、飘逸。

千年已过,我们还在回味那菊花的清香,品读那高洁的灵魂。他是谁?(陶渊明),今天我们就来品读他的诗《饮酒》(其五)。

导入新课

陶渊明,字元亮,又名潜,私谥“靖节”,自号五柳先生,世称靖节先生,东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。渊明“自幼修习儒家经典,爱闲静,念善事,抱孤念,爱丘山,有猛志,不同流俗”。

二十岁时,渊明开始了他的游宦生涯,以谋生路。曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职,最末一次出仕为彭泽县令,作《归去来兮辞》,八十多天便弃职而去,从此归隐田园,直至生命结束。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗 ”,有《饮酒》、《归园田居》、《桃花源记》、《五柳先生传》、《归去来兮辞》等。

作者简介

陶渊明是中国文学史上第一个大量写饮酒诗的诗人,有《饮酒二十首》。他的以“醉人”的语态或指责是非颠倒、毁誉雷同的上流社会;或反映仕途的险恶;或表现诗人退出官场后怡然陶醉的心情;或表现诗人在困顿中的牢骚不平。

以酒寄意,诗酒结合,使作者自然地袒露出生命深层的本然状态,体现出一种独特的审美境界。

饮酒诗

咏怀诗

田园诗

作者简介

陶渊明青壮年时,有过建功立业的抱负,先后任镇军参军、彭泽县令等小官。

因不满政治腐败、官场黑暗,又不肯降志辱身迎合权责,于是在405年四十一岁时弃官归田,此后一直过着“躬耕自资”的隐居生活。

他共写《饮酒》诗20首,这是其中的第五首。

写作背景

)

识记字音

结庐(lú) 在人境( jìng)

车马喧(xuān) 何能尔( ěr)

地自偏( piān) 采菊( jú)

东篱( lí) 悠( yōu)然

日夕佳( jiā) 相与还( huán)

读准字音

1.读准字音,读准节奏。注意停顿和重音。

饮 酒

陶渊明

结庐\在\人境,而无\车马\喧。

问君\何\能尔,心远\地\自偏。

采菊\东篱\下,悠然\见\南山。

山气\日夕\佳,飞鸟\相与\还。

此中\有\真意,欲辨\已\忘言。

整体感知

2.理解诗意

结庐在人境,而无车马喧。

建造房舍。结,建造、构筑。庐,简陋的房屋

喧嚣扰攘的尘世

译文:在喧嚣扰攘的尘世建造房舍,却听不到车马的喧嚣。

整体感知

2.理解诗意

问君何能尔?心远地自偏。

如此,这样

译文:问我为什么能这样?(只要)心里远离了尘世,所居之处自然(就)变得僻静了。

整体感知

2.理解诗意

采菊东篱下,悠然见南山。

闲适淡泊的样子

译文:在东边的篱笆下采摘菊花,闲适淡泊间,那远处的南山映入眼帘。

整体感知

2.理解诗意

山气日夕佳,飞鸟相与还。

傍晚

山间的云气

共同,相伴

译文:傍晚山间的云气更加美好,成群的鸟儿结伴飞回山林。

整体感知

2.理解诗意

此中有真意,欲辨已忘言。

分辨

译文:在这中间蕴含着生命的真谛,想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。

整体感知

3.概括各句诗的内容

①②句:喜爱田园,厌倦官场。

③④句:自问自答,追求脱俗

⑤⑥句:静穆超然,悠然自得。

⑦⑧句:飞鸟还林,意欲归隐。

⑨⑩句:揭示主旨,人生意义

整体感知

分析 感情主旨

1.你从中能看出陶渊明隐居之后是一种怎样的生活状态?用诗词里面的词语概括。

悠然

悠闲自得

陶渊明在《五柳先生传》里真实地告诉我们他隐居后的物质生活:种豆南山下。草盛豆苗稀。环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空。陶渊明为何能做到如此悠然呢?

合作探究

2.哪些地方可以感受到陶渊明生活的悠闲?

而无车马喧。

采菊东篱下,

悠然见南山。

山气日夕佳,

飞鸟相与还。

合作探究

3.为什么“无车马喧”?

这里的“车马喧”并非指平时老百姓来来往往干活的车马发出的喧闹声,而应指“官场之间的交往”,“而无车马喧”意指作者疏远了奔逐于俗世的车马客,看淡了功名利禄。

合作探究

4. “悠然见南山”中的“悠然”一词写出了诗人怎样的心境?

“悠然”二字,形象地写出了诗人远离尘世后自得、闲适、恬淡的生活状态。“见”字,写诗人不经意间抬头,秀丽的南山之景一下子映入眼帘,表现了诗人的心与山的自然相遇,营造了一种物我合一的境界。“悠然”写出了诗人恬淡、闲适的心境。

合作探究

5.“山气日夕佳,飞鸟相与还”两句描写了什么?有何深意?

这两句是景物描写,描写了夕阳西下,山色迷人,飞鸟结伴,知倦还巢,可有些人仍奔波官场,追名逐利,没有返回到美丽的大自然的怀抱。这两句虽然写景,实则抒怀,用“飞鸟相与还”的现象类比人应该知道“返璞归真”还在规劝其他人,勾起了诗人辞官归隐的联想。

合作探究

6.如何理解“此中有真意,欲辨已忘言”中的“真意”二字?

“真意”即人生的真正意义。诗人言自己的从大自然的美景中领悟到了人生的意趣,表露了纯洁自然的恬淡心情。诗里的“此中”,我们可以理解为此时此地(秋夕篱边),也可理解为整个田园生活。所谓“忘言”,实是说恬美安闲的田园生活才是自己真正的人生,而这种人生的乐趣,只能意会,不可言传,也无需叙说。这充分体现了诗人安贫乐贱、励志守节的高尚品德。 这里强调一个“真”字,指出辞官归隐乃是人生的真谛。

合作探究

分析 语言

7. “悠然见南山”中的“见”改为“望” 字,可不可以?为什么?

不可以。

“见”字表现了诗人看山不是有意之为,而是采菊时,无意间,山入眼帘。;而“望”是有意远看,使人和物拉开了一段距离。

属于王国维诗歌境界中的“无我之境”。即以物观物,故不知何者为我,何者为物。”无物之境,物我同一,这是一种超脱的境界。陶渊明这里表达的正是这种超脱的忘我的完美的境界。

合作探究

本诗通过对田园生活中自然景物的描写,表现了诗人远离世俗、悠然自得的心境,反映出他超脱世俗的人生追求和不与统治阶级同流合污的高洁人格。

课堂小结

诗人在自己的庭园中随意地采摘菊花,偶然间抬起头来,目光恰与南山相会。“悠然见南山”,既可解为“悠然地见到南山”,亦可解为“见到悠然的南山”。所以,这“悠然”不仅属于人,也属于山,人闲逸而自在,山静穆而高远。在那一刻,似乎有共同的旋律从人心和山峰中一起奏出,融为一支轻盈的乐曲。

“采菊东篱下,悠然见南山”中“悠然”写出了作者那种恬淡闲适、对生活无所求的心境。“采菊”这一动作不是一般的动作,它包含着诗人超脱尘世,热爱自然的情趣。

请你来描述一下陶渊明采菊的场景。

拓展延伸

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读